宋人絕句鑒賞之一

畬田調(diào) 王禹偁

鼓聲獵獵酒醺醺,斫上高山入亂云。

自種自收還自足,不知堯舜是吾君。

熟悉唐詩的讀者大概都知道王駕的社日:“鵝湖山下稻粱肥,豚柵雞棲半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人歸”它描繪的是一幅安定、富庶的江南春社圖。表現(xiàn)了農(nóng)民之間的友誼互助和豐收后的喜悅,當然也表現(xiàn)了作者對農(nóng)村生活的向往之情。宋代詩人王禹偁的這首《畬田調(diào)》所表現(xiàn)的基調(diào)與此相類,只不過不是富庶的江南水鄉(xiāng)而是貧瘠的商州山區(qū),不是慶祝豐收而是艱難開荒,不是春社圖而是助耕圖。但其中表現(xiàn)出農(nóng)民之間的互助和友誼,勞動的歡樂和詩人的艷羨則是共通的,尤其是詩人為他們能自食其力,尚未受地租地稅的侵擾,不像山中寡婦那樣“任是深山更深處,亦應(yīng)無計避征傜”所表現(xiàn)出的慶幸,更是唐人王駕《社日》中所沒有的,大概這也是宋詩“主理”而唐詩“主情”之區(qū)別所在。

王禹偁(954—1001),宋初詩人、散文家。字元之,濟州巨野(今山東省巨野縣)人。晚貶知黃州,世稱王黃州。王禹偁出身貧寒。宋太宗太平興國八年(983)登進士第,授成武縣(今屬山東)主簿,遷大理評事,次年,改任長洲(今江蘇蘇州)知縣。端拱元年(公元988年)召試,擢右拾遺并直史館。后拜左司諫、知制誥。淳化二年(公元991年),廬州尼姑道安誣告著名文字學家徐鉉。當時禹偁任大理評事,執(zhí)法為徐鉉雪誣,又抗疏論道安誣告之罪,觸怒太宗,被貶為商州(今陜西商縣)團練副使。淳化四年移官解州(今屬山西)。同年秋召回京城,不久又外放,隨即召回。任禮部員外郎,再知制誥。太宗至道元年(公元995年),任翰林學士,后以謗訕朝廷的罪名,以工部郎中貶知滁州(今安徽滁縣),次年改知揚州。真宗即位(公元997年),再召入都,復知制誥,上書提出“謹邊防”,“減冗兵,并冗吏”等事。與撰修《太祖實錄》,因直書史事,引起宰相的不滿,又遭讒謗,于咸平二年(公元999年)再次被貶出京城,知黃州(今湖北黃岡),咸平四年冬改知蘄州(今湖北蘄春)。咸平四年在蘄州卒,年四十八。《宋史》與《東都事略》有傳。王禹偁自編《小畜集》30卷,今有《四部叢刊》本。另有其曾孫王汾裒輯《小畜外集》,有清光緒年間孫星華刻本。近人徐規(guī)所著《王禹偁事跡著作編年》,收集佚詩佚文多篇。

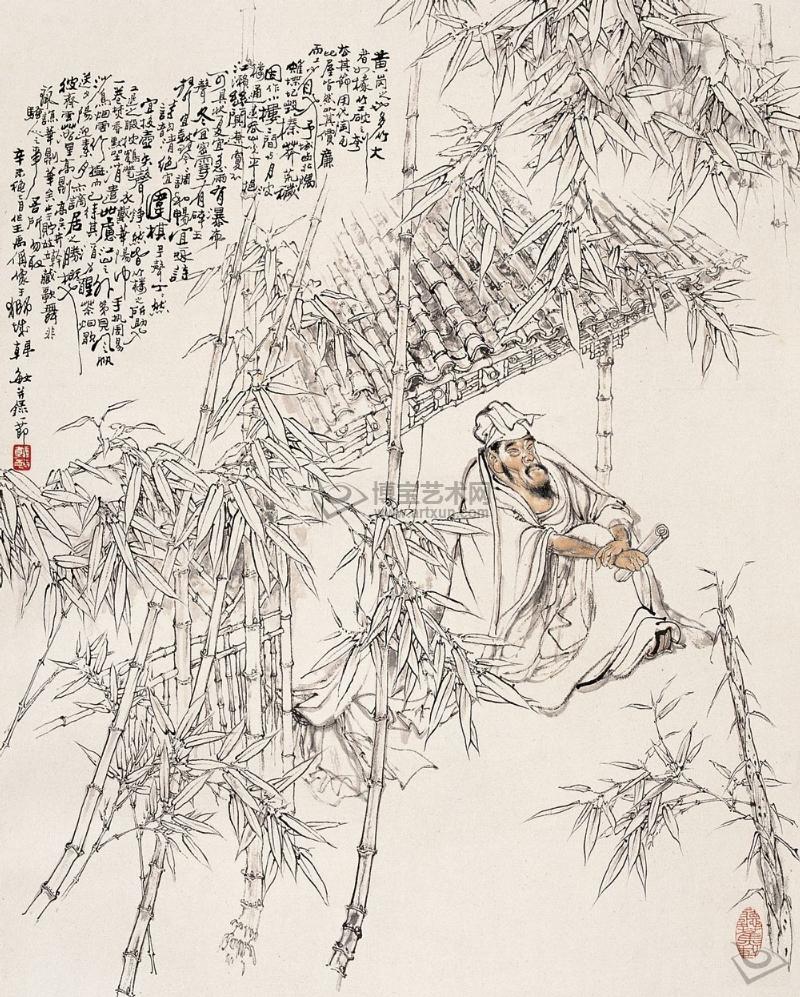

王禹偁為官清廉,關(guān)心民間疾苦;秉性剛直,遇事直言敢諫,不畏權(quán)勢,以直躬行道為己任。一生中三次受到貶官的打擊,乃作《三黜賦》,申明“屈于身兮不屈其道,任百謫而何虧;吾當守正直兮佩仁義,期終身以行之”,表現(xiàn)了百折不撓的堅強意志王禹偁在政治上主張改革,曾向朝廷提出許多建議,在《端拱箴》、《三諫書序》、《御戎十策》以及知揚州時作的《應(yīng)詔言事疏》等著作中,他提出了重農(nóng)耕、節(jié)財用、任賢能、抑豪強、謹邊防、減冗兵冗吏、淘汰僧尼等有利于國計民生的主張,雖大多數(shù)未被太宗、真宗采納,卻為宋仁宗時范仲淹等人的”慶歷變法”開了先聲。大詩人蘇東坡對王禹偁非常敬佩,他曾對著王禹偁的畫像而感嘆道:“見公之畫像,想其遺風余烈,原為執(zhí)鞭而不可”。

文學上,王禹偁反對宋初所沿襲的唐末五代頹靡纖麗文風,以宗經(jīng)復古為旗幟,提倡繼承韓愈、柳宗元古文運動的精神,主張“遠師六經(jīng)”,“近師吏部(韓愈)”,寫“傳道而明心”的古文。他特別強調(diào)“不得已而言”,文章要“句易道”、“義易曉”,發(fā)揮了韓愈古文理論與實踐中“文從字順”的一面。他的散文作品如《待漏院記》和《黃州新建小竹樓記》等代表作,內(nèi)容充實,感情充沛,語言曉暢。

詩歌方面也同散文一樣,語言平易流暢,風格簡雅古淡。關(guān)心現(xiàn)實政治和民生,推崇杜甫和白居易。他說過:“本與樂天為后進,敢期子美是前身。”他在創(chuàng)作中努力實踐白居易“歌詩合為事而作”的主張。《對雪》、《感流亡》、《竹□》、《對雪示嘉祐》等詩,以深厚的同情描寫了當時農(nóng)民、士兵的苦難境況,揭露了現(xiàn)實的黑暗,而且嚴于針砭自身,繼承和發(fā)揚了杜甫“三吏”、“三別”與白居易《秦中吟》的風格。《畬田詞》五首生動地記錄了山區(qū)刀耕火種的情景,贊揚了普通人民勤勞刻苦和團結(jié)互助的美德他的詩,其所選的這首《畬田調(diào)》正是體現(xiàn)了這方面特色!

《畬田調(diào)》是王禹偁貶為商州團練副使第二年,根據(jù)在山區(qū)見到的真實的墾荒場面所寫的一首詩。詩中描寫山區(qū)農(nóng)民相互幫助、自耕自足的生活。并第一人稱畬田勞動者的口吻,表現(xiàn)了農(nóng)民的真實心聲。共五首,這里選的是第三首。“畬田”是當時很原始的一種耕作方式:先用刀看去地面上的灌木雜草,然后放火燒荒,然后上面耕種,即所謂“刀耕火種”。由于耕作技術(shù)落后,單憑個體勞力就很難勝任。因此畬田是往往多人合伙、臨時互助,詩人所描繪的正是這種緊張又友好的勞動互助場面。這在以個體勞動為主的中國封建社會中頗為罕見和新鮮,因而引起詩人的關(guān)注很詠歌。

詩人首先描寫的就是這種新奇的勞動場面。據(jù)作者在詩序中介紹:畬田前主家先發(fā)出邀請:“某家某日有事于畬田,雖數(shù)十里如期而集,鋤斧隨焉。至則行酒啖炙。鼓噪而作,蓋劚而掩其土也。大抵先斫山田,雖懸崖絕嶺,樹木盡仆,俟其干且燥,乃行火焉;火尚熾,即以種播之。”這就是詩中所描繪的:“鼓聲獵獵酒醺醺,斫上高山入亂云。”畬田的主家發(fā)出邀請,互助者應(yīng)約而至。斫荒前先以酒肉。幫忙者在酒足飯飽之后來到地頭,伴著鼓聲,喊著號子,也帶著醉意斫荒。詩人寫這個新奇的勞動場面并不僅僅是為了獵奇,更在于營造一種脫離現(xiàn)世的古樸之風,好與下面要寫的“野老擊壤”的唐堯之世在思想上合拍,從而表達詩人否定現(xiàn)實、追慕往古,“革弊復古”的政治主張。在這兩句中,如果說首句重在表現(xiàn)勞動場面的奇特,那么,第二句則重在斫荒者的勤勉和賣力,這個勞動場面不但很熱鬧、歡快,而且亦如詩序中所云“人人自勉”,否則就不會很快斫到亂云深處。這表面上是在詠歌互助者的勞動熱情,實際上同上句一樣,是在贊揚人與人之間推誠相待,不會藏奸偷懶的古樸民風!亦如詩人在詩序中所坦陳:“仆愛其有義,作畬田詞五首,以侑其氣”,以推展其古樸之風。

如果再深入討論下去:難道僅僅是因為民有古樸之風,存心忠厚,勉勵勞作以報答主人家的盛情款待嗎?詩人詠歌的目的也僅僅是推展其古樸之風嗎?不!通過左后兩句“自種自收還自足,不知堯舜是吾君”,詩人告訴我們,主要原因并不在于此,而是由于這商山身處是當時統(tǒng)治者鞭力未及之處,還沒有受到地租和苛稅的侵擾,類似“自種自收還自足”的唐堯之民,這才是勞動場面能如此熱鬧,耕者的熱情能如此高漲,斫荒的進度又能如此之快的真正原因之所在,也是詩人發(fā)諸吟詠的主要目的之所在!從絕句的格律來看,由于形式短小,是很忌諱一句之中字面相同的,而詩人卻在一句之中連用三個“自”字,這固然與他有意向民歌學習有關(guān),但也是刻意通過這個“自”字,極力強調(diào)創(chuàng)作題旨:批判封建地租剝削,向往勞動者能自食其力。這也不僅是王禹偁,也是中國古代一些進步的政治家和詩人們夢寐以求的理想社會。晉代的陶淵明在《桃花源記》中就夢想過一個“春蠶收長絲,春秋靡王稅”的理想國。王禹偁在此詩中所詠歌的“不知堯舜是吾君”也是化用了我國最古老的一首歌謠,唐堯時代的《擊壤歌》:“日出而作,日入而息。鑿井而飲,耕田而食。帝力于我何有哉”?“不知堯舜是吾君”表面上是在稱贊宋太宗是堯舜之君,落腳點則是在商州深山之民不知今日朝廷情況,實際上慶幸宋庭鞭力還未及此“山高皇帝遠”之處。山民不知也不愿知今日帝王是誰?說穿了,也就是“帝力于我何有哉”?詩人著意贊頌畬田者這種生活環(huán)境和思想狀況,不但表現(xiàn)了他對地租剝削殘酷性的認識和農(nóng)民生產(chǎn)生活的關(guān)心,體現(xiàn)著一個開明政治家思想的進步性,同時也從另一個側(cè)面反映了五代大動亂后,宋初統(tǒng)治者還無力顧及深山邊遠地區(qū),也不敢過重的進行地租剝削,從而使那里的百姓暫時獲得了喘息的機會。這也從方面證明了:任何一個時代民眾的苦難,生產(chǎn)力的破壞,都是統(tǒng)治者的過度剝削和干預造成的!關(guān)于這點,我們只要與不同時代卻同題材的詩作做一比較就可清楚地看出。

唐末的杜荀鶴有首《山中寡婦》,寫的也是深山中民眾的生產(chǎn)生活情形,但情形與王禹偁筆下卻大不相同:“夫因兵死守蓬茅,麻苧衣衫鬢發(fā)焦。桑柘廢來猶納稅,田園荒后尚征苗。時挑野菜和根煮,旋斫生柴帶葉燒。任是深山更深處,也應(yīng)無計避征徭”。這里的賦稅:“桑柘廢來猶納稅,田園荒后尚征苗”,而且邊遠莫廢:“任是深山更深處,也應(yīng)無計避征徭”。正是這種深及深山的異常苛重的賦稅,讓百姓無計可活,無路可逃:“夫因兵死守蓬茅,麻苧衣衫鬢發(fā)焦”;“時挑野菜和根煮,旋斫生柴帶葉燒”。南宋范成大的《四時田園雜興》中也反映了類似情形:“采菱辛苦廢犁鋤,十指流丹鬼質(zhì)枯。無力買田聊種水,近來湖面亦收租”。由于苛重的地租,農(nóng)民已無力靠種地為生:“無力買田聊種水”,在水面中一些菱藕,盡管采摘時很辛苦,會“十指流丹鬼質(zhì)枯”,但賴以為生啊。就連這點生存機會官府也不給:“近來湖面亦收租”。封建地租剝削可謂無時不有,無處不到!。從這點來說,王禹偁的這首《畬田調(diào)》為我們認識封建地租的殘酷,如何抑制了生產(chǎn)力的發(fā)展,破壞了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性,也提供的另一種對比資料。

王禹偁與《黃岡竹樓記》