港臺國學類學術講座展覽(十五)

2016·7——2016·9

1、君臨天下——歷代帝王的雄才大略系列講座

地 點:國家圖書館B1演講廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:國家圖書館,合辦單位:科林研發

聯 絡 人:孫秀玲,Tel: (02)2361-9132#316;E-mail: sun@ncl.edu.tw

連結網址:http://105read.ncl.edu.tw/summer_01.html

內容簡介:

中國政治傳統大都以天子為中心,中國歷史上有許多開創王朝基業的帝王,其問鼎天下的歷程與手法,領導統御哲學,為王朝制定之種種興利除弊之制度,不僅影響萬民、當朝,更深深值得現代人學習探究。而其學思風范、人生經歷、處世哲學也值得現代人學習、借鏡。

本館于2016年夏季6月至8月,規劃辦理六場專題講座,以中國歷代著名帝王為主題,邀請國內大學或研究機構知名教授演講,期望藉由閱讀六位帝王的事功及立國之宏規,讓民眾了解中國的悠久歷史和燦爛文化,并從中學習經世濟民的胸懷與智能。

主講人:王鴻泰(中央研究院史語所副研究員)

講題:農民皇帝朱元璋

7月30日

14:00-16:30

主講人:陳國棟(中央研究院史語所研究員)

講題:雖曰守成,實同開創──淺談康熙皇帝的一生

8月6日

14:00-16:30

主講人:呂世浩(臺灣大學歷史系助理教授)

講題:歷史巨變的終結者──秦始皇

報名網址:http://activity.ncl.edu.tw

洽詢電話:國家圖書館(02)23619132轉316

網址: http://105read.ncl.edu.tw/summer_01.html

2、眾神最敬禮——交趾陶賞析

時 間:2016年7月2日(周六)14:00-16:00

主 講 人:曾肅良(國立臺灣師范大學藝術史研究所教授)

地 點:國史館4樓大禮堂(臺北市長沙街1段2號,總統府正后方)

主辦單位:國史館

聯 絡 人:國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

連結網址:http://www.drnh.gov.tw/Default_Chinese.aspx

內容簡介:

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

3、 詮釋臺灣南島語族居住文化——以卑南族為例

主 講 人:關華山(東海大學建筑學系教授)

地 點:中央研究院民族所新大樓2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:中央研究院民族所

聯 絡 人:陶曉萱,e-mail: hsiaotao@gate.sinica.edu.tw

連結網址:http://www.ioe.sinica.edu.tw/

內容簡介:

對談人:黃蘭翔(國立臺灣大學藝術史研究所教授)、陳文德(中研院民族學研究所副研究員)

本場演講毋須報名,歡迎踴躍參加。

4、臺灣農業科學化的推手:以農業推廣體系為中心(1945-1965)

時 間:2016年7月4日(周一)14:00-16:00

主 講 人:曾獻緯(本書作者)

地 點:國史館3樓多媒體簡報室(臺北市長沙街1段2號)

主辦單位:國史館

聯 絡 人:國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

連結網址:http://www.drnh.gov.tw/Default_Chinese.aspx

內容簡介:

【「愛·悅讀」國史導讀會(二十七)】

本書以戰后臺灣的「農業推廣體系」為考察對象,探討在農業復興與發展的過程中,農業推廣體系如何建立及推行農業科學化,并進而說明推廣體系所推廣的新技術對農民經濟產生何等影響。臺灣農業推廣體系的建立過程,承接了各時期不同的推廣組織,包括縱向繼承于日治時期的農會與農事小組、橫向移植中國農會的經費管理、隨美援而引進的四健會,以及自我創造與轉化的農事研究班。這四個方面絕非獨立的因素,而是在互相交互作用下,令臺灣農業推廣體系呈現「多源」而「多元」的樣態。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

5、辨與朝鮮事大政策的變化——從光海君「兩端外交」到「北學派」的興起

主 講 人:尤淑君(浙江大學歷史學系副教授)

地 點:中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:中研院近史所東亞區域研究群

連結網址:http://www.mh.sinica.edu.tw/Activities.aspx

6、topher Lupke)演講臺灣電影

主 講 人:Prof. Christopher Lupke(陸敬思,Foreign Languages and Cultures at Washington State University)

地 點:College Buildings, SOAS, University of London

主辦單位:國家圖書館、漢學研究中心、倫敦大學

聯 絡 人:吳柏岳,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

連結網址:http://ccs.ncl.edu.tw/ccs_detail.aspx?sn=227

內容簡介:

「臺灣漢學講座」系國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,并宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。本年度前三場講座陸續于美國華盛頓大學、德州大學奧斯汀分校及比利時根特大學舉辦。第四場配合英國倫敦大學亞非學院(SOAS)之暑期研習班辦理,邀請美國華盛頓州立大學外國語言與文化學系陸敬思(Christopher Lupke)教授主講兩場,陸教授系漢學研究中心2002年度獎助學人。

【第一場】

講題:解碼崔愫欣《貢寮,你好嗎?》:臺灣的后寫實主義紀錄片和環保運動(Cui Suxin’s Gongliao, How Are You?: Post-verité Documentary and Environmental Activism from Taiwan)

講者:陸敬思(Christopher Lupke)教授

時間:2016年7月6日(周三)11:30–13:00

地點:DLT in College Building, SOAS Russell Square Campus, (Thornhaugh Street, Russell Square, London WC1H 0XG, U.K.)

摘要:

本演講主要在探討一部講述反對核四電廠建廠行動的紀錄片。核四電廠的地點在臺灣北海岸的漁村貢寮。這是一部激進的環保運動的影片,同樣有趣的是導演所采用的第二人稱旁白形式:旁白中的「你」的身分直到影片中途才被揭露。陸敬思(Christopher Lupke)教授檢視這個不尋常的表述方式,并探討這個方式對觀眾可能造成的戲劇效果。這部影片完成于2000年,今日的觀眾由于多了對于日本福島核災的認知,觀影時可能會認為使用核能的賭注更高于以往。

Abstract:

One of the most critical targets of environmental activism is the opposition to nuclear power: ultimately an inexpensive form of energy whose profoundly deadly power makes it an environmental gambit in the modern world for those seeking less immediately pollutant forms of energy such as coal or profligate forms such as oil. This presentation looks at a documentary presentation of the resistance to Taiwan’s highly controversial Fourth Nuclear Power Plant, built in the northern fishing village of Gongliao. While certainly an “activist” production, equally intriguing is the style in which it was produced. Filmmaker Cui Suxin uses a “second-person” voiceover to narrate her work, addressing a “you” whose identity is only ascertained midway through the film. Christopher Lupke examines this unusual form of narrative structure and speculates on the dramatic effect it has for the viewers. The film, produced in the mid-2000s, can now be viewed with the mediating event of the Fukushima Nuclear Disaster in mind, thus raising the stakes for this risky form of energy production.

【第二場】

講題:侯孝賢電影中的目的論錯覺(The Illusion of Teleology in the Cinema of Hou Hsiao-hsien)

講者:陸敬思(Christopher Lupke)教授

時間:2016年7月8日(周五)14:00–16:00

地點:KLT in College Building, SOAS Russell Square Campus, (Thornhaugh Street, Russell Square, London WC1H 0XG, U.K.)

摘要:

貫穿臺灣導演侯孝賢的影片的一個重要線索是動作的視覺呈現:旅行、飛行、追索、逗留、短程旅行等等。許多學者研究過侯孝賢早期的靜態攝影和后期緩慢搖鏡的攝影手法,但是鏡頭中框現的都是去往他處的嘗試。然而,在侯孝賢的影片中,也充滿不能達成目標,或不能透過在空間上的移動,達到原本設定的終點的無力感。在本次演講中,《侯孝賢的華語電影》(The Sinophone Cinema of Hou Hsiao-hsien: Culture, Style, Voice, and Motion)的作者陸敬思(Christopher Lupke),將透過對侯孝賢電影生涯中的多部作品的討論,提出一個觀察:盡管這些影片在題材和設定上有相當多樣化的差異性,一個不變的常數是他的電影是目的論的錯覺。在侯孝賢的影片中,往往及早便設定出一種對目標的渴望,即便這個目標很少達成。

Abstract:

One thread that runs through most of Taiwanese auteur filmmaker Hou Hsiao-hsien’s films from beginning to end is the visual display of motion: travel, flight, quest, sojourn, jaunt. Much is made of Hou’s static camera in his early films and the slow pan of his later cinematographic style. But what is enframed in the shot is often some effort to get somewhere. Despite, that what one finds pervading his films is an inability to achieve one’s goals, an inability to get where one wishes to go, or an inability of the movement through space to effect the ends that one had intended. In this presentation, Christopher Lupke, author of The Sinophone Cinema of Hou Hsiao-hsien, will discuss a range of Hou’s films from throughout his career, suggesting that despite a wide variety of subject matter, settings, and themes, one constant in his film is the illusion of teleology. His films often early on posit a desire to get somewhere but seldom accomplish it.

講者簡介:

陸敬思教授系美國華盛頓州立大學(Washington State University)中國和電影研究教授,主持亞洲語文計劃16年,以及人文規劃中心的主任。他是現代中國文化的專家,曾受過古文、現代中文,以及文化理論和電影的訓練,并于1993年取得康乃爾大學(Cornell University)的博士學位。陸敬思教授早期的研究多在臺灣文學,并持續保持對于臺灣文化和社會的強烈興趣,以及對于華語語系研究的關注。他最近出版《侯孝賢的華語電影:文化、風格、聲音與動作》一書,并主編《命的幅度:中國文化中的命令、生命和命運》和《現代中文詩的新觀點》兩部著作。同時他也進行翻譯工作,并主編或參與了四份不同主題學術期刊的編輯。陸敬思教授的研究刊登于《臺灣文學研究》、《臺灣文學》等期刊,以及其它刊物。

Speaker Bio:

Christopher Lupke(陸敬思)is Professor of Chinese and Cinema Studies at Washington State University where he has coordinated Asian languages for the past sixteen years and chairs the Center for the Humanities Planning Group. A specialist in modern Chinese culture, Lupke was trained in classical and modern Chinese as well as cultural theory and film at Cornell University, obtaining his Ph. D. in 1993. Much of his early scholarship was dedicated to literary studies of Taiwanese authors. He continues to have a strong interest in the culture and society of Taiwan and Sinophone Studies in general. His most recent publication is the book The Sinophone Cinema of Hou Hsiao-hsien: Culture, Style, Voice, and Motion. Lupke has edited two books, The Magnitude of Ming: Command, Life and Fate in Chinese Culture and New Perspectives on Contemporary Chinese Poetry, and edited or co-edited four special theme issues of journals. He also translates. His publications have appeared in Journal of Taiwan Literary Studies, Taiwan Literature, and other journals and edited volumes.

7、十九世紀臺灣原住民文物

主 講 人:王嵩山(逢甲大學歷史與文物研究所教授)

地 點:國史館4樓大禮堂(臺北市長沙街1段2號,總統府正后方)

主辦單位:國史館

聯 絡 人:國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

連結網址:http://www.drnh.gov.tw/Default_Chinese.aspx

8、帝國編舞——身體,主體性與帝國舞者(跨國臺灣研究之案例)

主 講 人:阮斐娜(Faye Yuan Kleeman,美國科羅拉多大學亞洲語言文化系教授)

地 點:中研院臺史所802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:中央研究院臺史所文化史研究群

連結網址:http://www.ith.sinica.edu.tw/academic_01_look.php?no=572&page=1

內容簡介:

講題:Choreographing the Empire: Body, Subject, and Imperial Dancers﹝A Case Study for Transnational Taiwan Studies﹞(帝國編舞--身體,主體性與帝國舞者﹝跨國臺灣研究之案例﹞)

主持人:謝國興(中央研究院臺史所所長)

9、先秦至漢文獻中藉蠻夷展開的論爭

主 講 人:李惠儀(Li Wai-yee,中央研究院院士,哈佛大學東亞語言與文明系教授)

地 點:國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中山南路20號)

主辦單位:漢學研究中心

聯 絡 人:吳柏岳,Tel: 23619132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

連結網址:http://ccs.ncl.edu.tw/ccs_detail.aspx?sn=228

內容簡介:

漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」自1989年7月開始實施已逾20年,獎助研究之對象為國外大學相關系所之外籍教授、副教授、助理教授、博士候選人,以及學術機構之研究人員,已補助過來自40個國家的外籍學人360余人。「世界漢學學友會」即為漢學研究中心為了凝聚歷年中心獲獎訪問學人情誼,及協助學人間聯系管道而成立之社團。漢學研究中心特邀請世界漢學學友在訪臺期間,于本中心舉辦「寰宇漢學學友講座」專題演講暨學術討論會。

【寰宇漢學學友講座】

2016年7月8日(周五)

14:00-16:00

講題:先秦至漢文獻中藉蠻夷展開的論爭(The Uses of Barbarians in Early Chinese Texts)

主講人:李惠儀(Li Wai-yee,中央研究院院士/哈佛大學東亞語言與文明系教授)

主持人:杜正勝(中央研究院院士/長榮大學臺灣研究所講座教授)

有意參加此講座者,請徑至國家圖書館活動報名系統在線報名(http://activity.ncl.edu.tw/)

10、“臺灣獎助金”2016年第2次學人研究成果發表會

地 點:國家圖書館一樓簡報室(臺北市中山南路20號)

主辦單位:漢學研究中心、外交部

聯 絡 人:洪文君,Tel: 23619132#318;E-mail: twjob@ncl.edu.tw

內容簡介:

亞太地區的中間勢力:被動的旁觀者或是主動的利害相關者?(Prof. Tanguy Struye de Swielande,比利時天主教魯汶大學教授)

中國處理朝鮮半島核彈沖突日增的兩難處境(Dr. Steven Kim(金鍾完),美國DKI亞太安全研究中心(DKI Asia-Pacific Center for Security Studies)副教授)

臺灣高等教育的七個挑戰(Dr. Jesus M. de Meguel,西班牙巴塞隆納大學教授)

如何與臺灣建立自由貿易關系:一些暫定的結論(Prof. Patrick Ziltener,瑞士蘇黎世大學教授)

外交部「臺灣獎助金」自2010年開辦,一直委由國家圖書館漢學研究中心辦理行政業務與接待事宜。2014年度起在國家圖書館公開舉辦學人成果發表會,本(2016)年預定舉辦4次,有意參加者請至國家圖書館對外活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)報名。

11、文學研究中的「女性」與「中國」:定位孫康宜

主 講 人:黃星樺(專欄作家)

地 點:臺灣大學社會科學院814討論室(臺北市徐州路21號綜合大樓一樓)

主辦單位:國立臺灣大學政治系

連結網址:http://politics.ntu.edu.tw/?p=16005

內容簡介:

主持人:李奭學(中央研究院中國文哲研究所研究員)

評論人:衣若蘭(國立臺灣大學歷史系副教授)、石之瑜(國立臺灣大學政治系教授)

12、臺灣竹枝詞是不是當代民族書寫的先驅?

Stephen J. Roddy,美國舊金山大學現代與古典語言系教授)

講題:臺灣竹枝詞是不是當代民族書寫的先驅?

主持人:黃美娥(國立臺灣大學臺灣文學研究所教授)

我的演講針對臺灣竹枝詞的所謂采風問俗的一面,探討其是否可以視為當代人類學與社會學的先驅。近年來,某些社會科學家提出了一種新穎的見解,認為至今盛行于社會科學領域的民族描繪手法未免陷于窠臼。有鑒于此,他們開始提倡以富有想象力的抒情文體來補充民族書寫的不足之處。早在明、清兩代,中國詩人便以竹枝詞的四句二十八個字去模擬下里巴人的口吻,他們的目標與民族書寫相當類似,乃是刻畫一時一地的風土人情。不僅如此,清朝中葉以后由于受到了考訂學風的影響,詩人往往不厭其煩地為作品添加詳細批注,結果使得竹枝詞學術性質漸濃。盡管如此,竹枝詞始終沒有失去其來自民歌的情趣,并且對于臺灣、新疆等邊界地區的異族文化也偶爾起了普及知識的正面作用。本人也參考臺灣日據時代的幾首日文俳句,以印證古今中外的抒情文體具有啟發人心的潛力,人文科學學者們不可忽視,更應作為借鑒。

※本演講以中文進行,有意參加本講座者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)在線報名

主講人:Stephen J. Roddy(斯定文,美國舊金山大學現代與古典語言系教授)

地點:國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中山南路20號)

主辦單位:漢學研究中心

聯絡人:洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

13、my YU:承先啟后的正統漢傳佛教──圣嚴法師的中華禪法鼓宗

主 講 人:Jimmy YU(俞永峯,美國佛羅里達州立大學宗教系副教授)

地 點:國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中山南路20號)

主辦單位:漢學研究中心

聯 絡 人:洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

7月20日(周三)

15:50-17:30

主講人:俞永峯(Jimmy YU,美國佛羅里達州立大學宗教系副教授)

講題:承先啟后的正統漢傳佛教──圣嚴法師的中華禪法鼓宗

主持人:待邀請

2006年圣嚴法師創立中華禪法鼓宗。為了呈現出漢傳佛教的整體與豐富性,圣嚴在1998年寫出了「判教圖」,作為一個漢傳佛教的教觀架構。漢傳佛教判教圖雖然具有包容性,但也有高度的揀擇及目的性的意義存在。圣嚴的「漢傳佛教」之定義是有什么樣的歷史語境,為什么法鼓宗是漢傳佛教的集成,而他的中華禪又與近代流行的和歷史上的「禪宗」有何異同?我的演講將嘗試探討為何圣嚴法師要創立中華禪法鼓宗,而「漢傳」佛教(英文通常以Chinese表示)這范疇中是否隱含了二十世紀初期政治和佛教思想家國族概念與民族文化的意識型態。

※本演講以中文進行,有意參加本講座者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)在線報名。

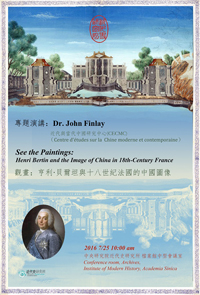

14、inlay:觀畫:亨利·貝爾坦與十八世紀法國的中國圖像

主 講 人:Dr. John Finlay(近代與當代中國研究中心(CECMC)

地 點:中研院近史所檔案館中型會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:中研院近史所

連結網址:http://www.mh.sinica.edu.tw/Activities.aspx

15、明清研究國際學術交流工作坊

地 點:中研院近史所檔案館第2會議室(臺北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:中央研究院近代史研究所、明清研究推動委員會

連結網址:http://www.mh.sinica.edu.tw/Activities.aspx

內容簡介:

7月21日

9:10-10:40

【尋找地方聲音:明清時期帝國法律秩序在地方社會的適用】

主持人:姜永琳(Associate Professor, East Asian Languages and Cultures, Bryn Mawr College)

談判的秩序:明朝西南邊疆地區的中央——地方法律互動關系(姜永琳)

晚明時期中華帝國在地方校規中對「祖制」的適用(吳艷紅,浙江大學歷史系教授)

平衡商業與政治間的風險:十八至十九世紀間蘇州和重慶地區的商務糾紛(邱澎生,香港中文大學歷史系教授)

評論人:尤陳俊(中國人民大學法學院副教授)

11:00-12:30

【舊章回,新媒介:明清小說與當代媒體文化】

主持人:胡曉真(中央研究院中國文哲研究所研究員兼所長)

非人之人性:白蛇的三重越界(羅靚,Associate Professor, Modern and Classical Languages and Literatures and Cultures Department, Kentucky University)

從雕版繡像到音樂視頻:跨媒體制作中的林黛玉(吳逸仙,Assistant Professor, Department of Foreign Languages & Literatures, The City University of New York)

石碑游戲:《水滸傳》及《幻想水滸傳》比較研究初探(Paize Keulemans, Assistant Professor, East Asian Studies Department, Princeton University)

評論人:Teri Silvio (Associate Research Fellow, Institute of Ethnology, Academia Sinica)

14:00-15:40

【文士儒者的著述世界】

「明清的思想世界與東亞」研究工作坊之緣起、活動與展望(沈享民,東吳大學哲學系副教授)

「近世儒學與社會研究工作坊」介紹(楊正顯,國立臺灣海洋大學人文社會教學研究中心助理研究員)

古文辭派于民歌:無名的作者身份(高野実,Ph.D. Student, the Department of Asian Studies, University of British Columbia)

大海一味:明末清初渡日華僧著述的初步考察(劉家幸,中央研究院中國文哲研究所博士后研究人員)

16:00-17:40

【明清的小說與性別】

主持人:黃克武(中央研究院近代史研究所特聘研究員)

「英雄」重寫為「敗雄」:《水滸傳》與《金瓶梅》中武松角色描寫新探(林子龍,Ph.D. Student, Department of East Asian Languages and Literatures, University of California, Irvine)

《西游記》中孫悟空情欲之再審視(郝稷,Assistant Professor, the Modern Languages and Literatures Department, College of the Holy Cross)

拙情華夢(譚彥冰,Ph.D. Candidate in Chinese and Comparative Literature, East Asian Languages and Cultures Department, Washington University in St. Louis)

「以誰之名」?清代臺灣婦女與家族認同(衣若蘭,國立臺灣大學歷史學系副教授)

7月22日

9:10-10:40

【清代社會史研究新探】

主持人:謝國興(中央研究院臺灣史研究所研究員兼所長)

家選兵與八旗身份在十八世紀中葉的變化(David Porter,Ph.D. Candidate in East Asian Languages and Civilizations, the Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University)

社會控制與民間力量之間:清代民間槍支的流通與管控之演變,1781-1911(段磊,Ph.D. Candidate, Department of History, Maxwell School, Syracuse University)

如何論證清代的社會行為:以打胎問題為中心(Matthew H. Sommer, Professor of Chinese History, Stanford University)

清代臺灣的族群政治:與新清史和華南學派的初步對話(林文凱,中央研究院臺灣史研究所副研究員)

11:00-12:30

【回收與再制:明代末葉文本的生產與再生產】

主持人:巫仁恕(中央研究院近代史研究所研究員)

誰殺了《御世仁風》的校訂?試解讀一部十七世紀圖文并茂的皇家讀物(Scarlett Jang,Professor of Art History, Art Department, Williams College)

息訟歌的出版和傳播(Joseph Dennis,Associate Professor, History Department, University of Wisconsin at Madison)

改寫歷史:陳建《皇明通紀》的出版與再版(Peter Ditmanson,Senior Research Fellow, Pembroke College, University of Oxford)

14:00-15:40

【中外文化交流與宗教實踐】

主持人:王正華(中央研究院近代史研究所副研究員)

圖繪長崎:從南蠻屏風到唐蘭館圖(林麗江,國立臺灣師范大學教授兼所長)

奕譞與梁時泰:一本1888年相冊中的王府與園林照片(徐婷婷,Ph.D. Student, Department of Art History, University of Chicago)

基督徒與中國于晚明和中晚清的相會(Murray A. Rubinstein, Senior Research Scholar, the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University)

陳道士的書箱:閱讀實踐與文本知識在鄉村的傳播(李仁淵,中央研究院歷史語言研究所助研究員)

16:00-17:00

【數據庫介紹】

主持人:賴毓芝(中央研究院近代史研究所副研究員)

中研院史語所藏內閣大庫明清檔案數據庫(王健美,中央研究院歷史語言研究所明清檔案工作室編纂組組長)

簡介中研院近史所藏清代數據庫(王士銘,國立清華大學歷史研究所博士研究生)

文章分頁: 1 2