元人小令鑒賞之十

【雙調(diào)?駐馬聽】彈 白樸

雪調(diào)冰弦,十指纖纖溫更柔。林鶯山溜,夜深風(fēng)雨落弦頭。蘆花岸上對(duì)蘭舟,哀弦恰似愁人消瘦。淚盈眸,江州司馬別離后。

白樸(1226-約1306), 原名恒,字仁甫,后改名樸,字太素,號(hào)蘭谷。祖籍隩州(今山西河曲),后徙居真定(今河北正定縣),白樸出身官僚士大夫家庭,他的父親白華為金宣宗三年(1215)進(jìn)士,官至樞密院判;仲父白賁為金章宗泰和間進(jìn)土,曾做過縣令,叔父早卒,卻有詩(shī)名。

他出生后不久,金朝的南京汴梁已在蒙古軍的包圍之下,位居中樞的白華,整日為金朝的存亡而奔忙,無(wú)暇顧及妻兒家室。金哀宗天興元年(1232),哀宗決計(jì)棄城北走歸德,白華只得留家人于汴京,只身隨哀宗渡河而上。次年三月,汴京城破,蒙古軍縱兵大掠,城內(nèi)士庶殘?jiān)鈿⒙荆?cái)富遭到空前洗劫。戰(zhàn)爭(zhēng)中,白樸母親被擄,當(dāng)時(shí)白樸年僅七歲,幸得元好問將其姐弟倆收留。白家與元好問父子為世交,過從甚密。兩家子弟,常以詩(shī)文相往來。

元好問抱著被他視為“元白通家舊,諸郎獨(dú)汝賢”的神童白樸逃出京城,自此,白樸有很長(zhǎng)一段時(shí)間生活在他身邊。元好問為金代詩(shī)文大家,精通音律,通曉掌故,又是一位正直的愛國(guó)學(xué)者,這對(duì)白樸的思想情操和藝術(shù)修養(yǎng)都產(chǎn)生終生影響。四月底,元好問攜帶白樸姐弟渡河北上,流寓聊城,后寄居于冠氏(今山東冠縣)縣令趙天錫幕府。元好問雖也是亡國(guó)奔命之臣,生活至為艱辛,但他視白樸姊弟猶如親生,關(guān)懷備至。白樸為瘟疫所襲,生命垂危,元好問晝夜將他抱在懷中,竟于得疫后第六日出汗而愈。白樸自幼聰穎好學(xué),記憶過人。這時(shí)又有大學(xué)問家元好問的悉心指導(dǎo),教他讀書問學(xué)之經(jīng),處世為人之理,因此他的學(xué)業(yè)取得突飛猛進(jìn)的進(jìn)步,十幾歲就已才華出眾,聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。白樸的父親白華于金朝滅亡后先投南宋,做了均州提魯。然不久,南宋均州守將也投降元朝,白華遂北投元朝。蒙古太宗九年(1237年),白樸12歲時(shí),白華偕金朝一些亡命大臣來到真定,依附在世守真定的蒙古將領(lǐng)史天澤門下。同年秋,元好問由冠氏返太原,路經(jīng)真定,遂將白樸姊弟送歸白華,使失散數(shù)年的父子得以團(tuán)聚。父子相見,白華感到極大的快慰,十分感激元好問代為撫育兒女之恩,曾有詩(shī)謝之曰:“顧我真成喪家犬,賴君曾護(hù)落窠兒。

隨著北方的安定,白樸父子也就在真定定居下來。從此,他按照父親的要求,寫作詩(shī)賦,學(xué)習(xí)科場(chǎng)考試的課業(yè)。他對(duì)律賦之學(xué)頗為上進(jìn),很快即以能詩(shī)善賦而知名。其時(shí),元好問為修撰金朝歷史書籍,也常出入大都,從而往來于真定,關(guān)心著他的學(xué)業(yè),每至其家,都要指導(dǎo)他治學(xué)門徑,勉勵(lì)他刻苦用功,成就一番事業(yè)。然而,蒙古統(tǒng)治者的殘暴掠奪,使白樸心靈上的傷痕難以平復(fù),他對(duì)蒙古統(tǒng)治者充滿了厭惡的情緒,兵荒馬亂中母子相失,使他常有山川滿目之嘆,更感到為統(tǒng)治者效勞的可悲。元世祖中統(tǒng)二年(1261),白樸36歲。這年四月,元世祖命各路宣撫使舉文學(xué)才識(shí)可以從考者,以聽擢用,時(shí)以河南路宣撫使入中樞的史天澤推薦白樸出仕,被他謝絕了。他既拂逆史天澤薦辟之意,自覺不便在真定久留,便于這年棄家南游,更以此表示他遁世消沉,永絕仕宦之途的決心。因此,他放棄了官場(chǎng)名利的爭(zhēng)逐,而以亡國(guó)遺民自適,以詞賦為專門之業(yè),用歌聲宣泄自己胸中的郁積。這條人生道路的選擇,使世間少了一位謹(jǐn)小慎微的官宦,卻誕生了一位流芳至今的文學(xué)大家。白樸曾到各地漫游,兩次到過大都(今北京),還游歷了順天(今保定一帶)、壽春(今安徽壽縣)、懷州(今河南沁陽(yáng))等地,與許多才子名流優(yōu)游于詩(shī)酒之間,這些人多為當(dāng)時(shí)有名的雜劇或散曲作家,而白樸的創(chuàng)作也就是在這時(shí)開始的。晚歲終老于金陵(今南京市),終身未仕。

白樸是元代著名的雜劇作家,精于度曲,與關(guān)漢卿、馬致遠(yuǎn)、鄭光祖并稱為元曲四大作家。據(jù)元人鐘嗣成《錄鬼簿》著錄,白有雜劇16種:《唐明皇秋夜梧桐雨》、《董秀英花月東墻記》、《唐明皇游月宮》、《韓翠顰御水流紅葉》、《薛瓊夕月夜銀箏怨》、《漢高祖斬白蛇》、《蘇小小月夜錢塘夢(mèng)》、《祝英臺(tái)死嫁梁山伯》、《楚莊王夜宴絕纓會(huì)》、《崔護(hù)謁漿》、《高祖歸莊》、《鴛鴦間墻頭馬上》、《秋江風(fēng)月鳳凰船》、《蕭翼智賺蘭亭記》、《閻師道趕江江》。加上《盛世新聲》著錄的《李克用箭射雙雕》殘折,共16本。現(xiàn)在僅存《唐明皇秋夜梧桐雨》、《董秀英花月東墻記》、《裴少俊墻頭馬上》三種,以及《韓翠顰御水流紅葉》、《李克用箭射雙雕》的殘折,均收入王文才《白樸戲曲集校注》現(xiàn)存作品十六部,其代表作主要有《唐明皇秋夜梧桐雨》、《裴少俊墻頭馬上》、《董秀英花月東墻記》等。《唐明皇秋夜梧桐雨》在歷代評(píng)價(jià)甚高,清人李調(diào)元《雨村曲話》說:“元人詠馬嵬事無(wú)慮數(shù)十家,白仁甫《梧桐雨》劇為最”。王國(guó)維的《人間詞話》說:“白仁甫《秋夜梧桐雨》劇,沈雄悲壯,為元曲冠冕。”《裴少俊墻頭馬上》則是白樸最出色的作品,與五大傳奇之一的《拜月亭》、王實(shí)甫的《西廂記》、鄭光祖的《倩女離魂》合稱為“元代四大愛情劇”

白樸也是元代著名的詞曲作家,在他生前就已編訂成集,名曰《天籟集》。到明代已經(jīng)殘佚,字句脫誤。清朝中葉,朱彝尊、洪升始為整理刊行。全集收詞二百余首,除了一些應(yīng)酬贈(zèng)答、歌樓妓席之作外,多為傷時(shí)感懷的作品。賴有這部作品,我們才可以了解白樸的生涯。他的詞作,承襲元好問長(zhǎng)短句的格調(diào),跌宕沉詳,天然古樸,歌詞典雅,屬于文采派。散曲有《天籟集摭遺》一卷,收其小令三十七首,套取四套。散曲代表作:奪錦標(biāo)?霜水明秋;念奴嬌? 題鎮(zhèn)江多景樓,用坡仙韻;[仙呂]寄生草? 飲;[中呂]陽(yáng)春曲 知幾;【雙調(diào)?駐馬聽】彈;[越調(diào)]天凈沙* 秋;[大石調(diào)]青杏子 詠雪等。

與關(guān)漢卿相比,白樸的生活圈子比較局限,因此,他不可能從社會(huì)下層提煉素材,寫出象關(guān)漢卿那感天動(dòng)地的《竇娥冤》。然而,他善于利用歷史題材,敷演故事,因舊題,創(chuàng)新意,詞采優(yōu)美,情意深切綿長(zhǎng),又是關(guān)漢卿所不及的。他在文學(xué)史和戲曲史上的地位和作用,以及他的劇作的藝術(shù)成就,早已成為文學(xué)藝術(shù)上的重要研究課題。

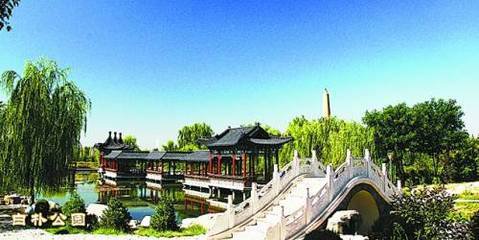

陜西忻州河曲白樸公園和塑像

【駐馬聽】是組曲,共四首,分別詠歌“吹、彈、歌、舞”四種吹奏和表演技藝。這里選的是第二首“彈”,表現(xiàn)一位弦樂藝人彈奏時(shí)的動(dòng)作表情和藝術(shù)效果。應(yīng)當(dāng)說,將這個(gè)角度作為題材來加以表達(dá),難度是相當(dāng)大的,因?yàn)椤皬棥笔莻€(gè)藝術(shù)動(dòng)作,動(dòng)作的發(fā)出者是“人”,動(dòng)作的對(duì)象是“物”,動(dòng)作的效果又是飄忽無(wú)形的“聲”。為了說明這種難度,可將此與歷代著名的表現(xiàn)彈奏場(chǎng)面的詩(shī)歌加以比較。這類詩(shī)歌,最出色的要數(shù)唐代,唐詩(shī)中最出色的又要數(shù)白居易的《琵琶行》、韓愈的《聽穎師彈琴》、李頎《聽董大彈胡笳》和李賀《李憑箜篌引》,在接下來就是元稹的《琵琶歌》和李紳的《悲善才》了。

其中最出色的婦孺皆知、流傳最廣的當(dāng)然要數(shù)白居易的《琵琶行》。唐宣宗吊唁白居易的詩(shī)中就說到這首詩(shī)當(dāng)時(shí)就流傳到少數(shù)民族地區(qū),所謂“童子解詠《長(zhǎng)恨曲》,胡兒能吟《琵琶》篇”。其中出神入化、堪稱不朽的要數(shù)琵琶彈奏的那段描繪:詩(shī)人調(diào)動(dòng)了想象、通感、擬聲、擬物等多種修辭手段,把不可捉摸的音樂語(yǔ)匯變得可捉、可摸、可感,如用“大弦嘈嘈如急雨”來描繪“重彈”,用“小弦切切如私語(yǔ)”來模擬“輕彈”,用“大珠小珠落玉盤”來形容重彈與輕彈的交錯(cuò)。同樣地,用“間關(guān)鶯語(yǔ)花底滑”來形容音樂上的流暢輕快之境,用“幽咽泉流冰下難”來形容樂境中的滯澀和阻斷,伴隨著聽覺和視覺的還有觸覺上冰的寒冷和花的芬芳。至于“銀瓶乍破”和“鐵騎突出”又從無(wú)聲到有聲,化靜為動(dòng),所產(chǎn)生的音樂效果就不止是聽覺,而且有視覺和觸覺了。當(dāng)我們?nèi)缂?xì)加體察就會(huì)發(fā)現(xiàn),白居易的所有描述都著重于聽眾的音樂效果。至于彈奏者本身和彈奏動(dòng)作卻很少觸及,詩(shī)中提到的只有“低眉信手續(xù)續(xù)彈”、“輕攏慢捻抹復(fù)挑”和“曲終收撥當(dāng)心畫”三句。至于韓愈的《聽穎師彈琴》、李頎《聽董大彈胡笳》雖然詩(shī)題上就點(diǎn)出“彈”,但詩(shī)中連《琵琶行》中僅有的上述幾句彈奏者本身和彈奏動(dòng)作也都沒有出現(xiàn):《李憑箜篌引》通過神奇的想像來夸張音樂巨大的感染力,《聽穎師彈琴》則妙在運(yùn)用種種通俗又生動(dòng)的喻體來表現(xiàn)繁富的音樂境界。從表現(xiàn)樂曲的演奏過程來看,它們都旨在擷取一個(gè)片斷,強(qiáng)調(diào)剎那間的感受。從這個(gè)角度說,白樸的這只【駐馬聽】“彈”則補(bǔ)充了前人之不足。

小令的開頭兩“雪調(diào)冰弦,十指纖纖溫更柔”就兼顧彈奏對(duì)象好彈奏著自身:“雪調(diào)冰弦”是形容樂器音色音質(zhì)之美,從后面聯(lián)想到的江州司馬曲辭來看,這件樂曲可能是琵琶,孫崇濤先生說是琴(見上海辭書出版社《元曲鑒賞辭典》),不知有何根據(jù)?“十指纖纖溫更柔”是形容彈奏者彈奏時(shí)的情形。“十指纖纖”是手指纖細(xì),則是彈撥樂藝人必要的條件,就像畫家對(duì)節(jié)奏必須敏感一樣。“溫更柔”是形容彈奏者善于體察曲意,俯仰隨情,當(dāng)然也是形容這位藝人清純可愛,器美人雅,二難俱備。這樣,聽眾的興趣就被高度調(diào)動(dòng)起來。接下去,寫彈奏的效果,作者借鑒白居易等前輩作家的成功經(jīng)驗(yàn),調(diào)動(dòng)聯(lián)想、通感、比喻等手段,既表現(xiàn)了流暢、冷澀、舒緩、哀怨等多種音樂境界,也寫出彈奏者的心境和聽眾對(duì)感受:“林鶯山溜”,這是流暢的樂境。山溜是指山間雨后湍急的溪水,元人袁榷詩(shī):“維時(shí)雨新過,急溜槽床注”(《灤河》)。樂音像林間的黃鸝在清脆地鳴叫,像山中雨后湍急的溪水,這樣就把無(wú)形的不可捉摸的音樂語(yǔ)匯變得不但善于捕捉,而且可視可感。這當(dāng)然是對(duì)白居易《琵琶行》中“間關(guān)鶯語(yǔ)花底滑”,元稹《琵琶歌》中的“鶴唳晴空聞九霄”、“霜刀破竹無(wú)殘節(jié)”的繼承和創(chuàng)造發(fā)揮;“夜深風(fēng)雨落弦頭”表現(xiàn)的是孤寂凄清的音樂氛圍,也可能是對(duì)李頎《聽董大彈胡笳》中“幽音變調(diào)忽飄灑,長(zhǎng)風(fēng)吹林雨墮瓦”的化用。以上兩句表現(xiàn)的是流暢高亢和孤寂凄清兩種截然相反的音樂境界,但異中有同,在手法上皆是以聲摹聲。下面兩句表現(xiàn)散緩、哀怨兩種樂境,手法上又改為以人喻物,以形摹聲。“蘆花岸上對(duì)蘭舟,哀弦恰似愁人消瘦”是幅離人別離圖。“蘆花岸上對(duì)蘭舟”是這幅圖的背景,蘆花既點(diǎn)明了季節(jié)——深秋,又暗喻了惆悵、哀怨之情,當(dāng)然,又是對(duì)白居易《琵琶行》中“潯陽(yáng)江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟”的化用。消瘦的離人則是背景中的一個(gè)特寫:離人形鎖骨立,悄然佇立于渡頭。為何消瘦?當(dāng)年的李清照回答的很含蓄:“新來瘦,非干病酒,不是悲秋”。那是詞,講究委婉含蓄;此是曲,主張直白了當(dāng),回答很干脆:由于“離愁”。離別的對(duì)方是誰(shuí)?作者沒有說,也不必說,因?yàn)檫@只是表達(dá)聽曲的感受。但從作者勾勒的環(huán)境頗似柳永的《雨霖鈴?寒蟬凄切》和周邦彥的《蘭陵王?柳》來看,這對(duì)離人是對(duì)情人,因而顯得格外哀怨傷感。這幅哀怨傷感的特寫鏡頭再加上上述的背景,這種離愁更帶上一種曠遠(yuǎn)、惆悵之感,哀怨之調(diào)中還敷設(shè)有散緩之聲。這又是兩種樂境,作者以此來表現(xiàn)彈奏者高深的音樂素養(yǎng)和多種表現(xiàn)技巧。

最后兩句“淚盈眸,江州司馬別離后”,是寫聽眾也是作者的感受。作者又是借白居易在《琵琶行》中的“座中泣下誰(shuí)最多,來加以表達(dá)。《琵琶行》之所以成為千古名篇,按照陳寅恪先生的說法,主要有兩個(gè):一個(gè)是出色的音樂描繪,這在前面已經(jīng)說過,第二是塑造了兩個(gè)前后映帶、互相襯托的人物形象:一個(gè)是身懷絕技卻淪落天涯的琵琶藝人,另一個(gè)是無(wú)端被貶、有志難伸的江州司馬。然后通過“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識(shí)”把兩人貫串起來,共同發(fā)出對(duì)那個(gè)壓抑人才、摧殘人才的社會(huì)的抨擊。白樸在此追步前賢,借婦孺皆知的“江州司馬青衫濕”來表達(dá)自己的類似感受,其中固然有受琵琶藝人出色的彈奏技藝的感染、感動(dòng),但也不能說其中沒有元代書會(huì)才人乃至自身遭遇的共鳴。由此可見,這只小令之所以獲得如此成功,正是由于它汲取了前人表現(xiàn)音樂的詩(shī)歌成就,是站在巨人的肩膀之上。但同時(shí)它又有創(chuàng)新,又有發(fā)展,因?yàn)樗扔星百t多有表現(xiàn)的音樂效果和聽眾的感受,也有前賢們少有觸及的彈奏者自身和彈奏動(dòng)作的描繪。所以它又是獨(dú)特的!

附錄

《渚山堂詞話》卷三 明?陳霆

天籟詞集,為白樸太素所作。太素號(hào)蘭谷,趙之真定人,故金世家也。生長(zhǎng)兵間,流落竄逸,父子相失,遂鞠於父執(zhí)元遺山所。元公孝之讀書,既長(zhǎng),問學(xué)宏博,后以詩(shī)詞顯。金亡,恒郁郁不樂,遂不復(fù)求仕,以詩(shī)酒自放於山水間。予謫倅六安,於其裔孫庠生白永盛家,獲瞻其遺像。酒邊為賦酹江月一詞吊之。永盛因出詞集,囑予為登梓。宦跡蓬轉(zhuǎn),未及諧所諾。今屏退林下,無(wú)力復(fù)辦此矣。感今追昔,是今追昔,是不惟辜永盛之托,且不肖於此,夙昔不淺,當(dāng)復(fù)負(fù)此老於地下也。吊詞云“滑稽玩世,知胸藏多少,春花秋月。天籟有詞人有像,還是遺山風(fēng)格。松下巢由,竹間逸少,氣韻真高潔。坐談拊掌,溪山等是詩(shī)訣。見說多景樓前,風(fēng)鳳凰臺(tái)上,醉帽風(fēng)吹裂。千古英豪消歇盡,江水至今悲咽。九死投荒,三年坐困,一樣成愁絕。寄聲知否,酒杯當(dāng)酹松雪”凡白之大略,詞頗該之。

【中呂?陽(yáng)春曲】知幾 白樸

知榮知辱牢緘口,誰(shuí)是誰(shuí)非暗點(diǎn)頭。書叢里淹留。閑袖手,貧煞也風(fēng)流。

這支小令題中“知幾”的“幾”,是指隱微預(yù)兆;“知幾”則是了解事物發(fā)生變化的關(guān)鍵和先兆。語(yǔ)出《易經(jīng)?系辭下》:“子曰:知其神乎?口者,動(dòng)之微,吉之先見者也”。曲作者以“知幾”為題,其創(chuàng)作目的是很明顯的:表白自己處世態(tài)度和生活情趣,亦有勸諷世人之意。作者一共寫了四首,這里選的是第一首。第一首主要寫自己的生活興趣所在和對(duì)世事的態(tài)度第二首和第三首曲子繼續(xù)極力描寫作者縱酒詩(shī)酒的生活態(tài)度。而第四首則是回答為什么采取如此生活態(tài)度的理由。

第一首主要表白自己對(duì)世事要袖手旁觀,要安于貧困、知榮知辱,做一個(gè)風(fēng)流名士。既然是個(gè)大千世界,就會(huì)有是非得失;既然是漫漫人生,就會(huì)有榮辱窮通。作者對(duì)此是什么態(tài)度呢?曲中說:“知榮知辱牢緘口,誰(shuí)是誰(shuí)非暗點(diǎn)頭”。 “知榮”就是要懂是“持盈保泰”的道理,“知辱”就是要懂得“知足不辱”的道理。“知榮知辱”出自《道德經(jīng)》,要人們知榮守辱、莫存是非之心、非分之想:“知其榮,守其辱,為天下谷。為天下谷,常德乃足,復(fù)歸于樸”。但白樸在此并非是宣揚(yáng)道家的知榮守辱,返璞歸真,而是攝于世風(fēng)險(xiǎn)惡,憂于世道坎坷,方得出此處世箴言,帶有鮮明的時(shí)代色彩:元代社會(huì)是個(gè)“儒人顛倒不落人”,人文價(jià)值極度跌落的時(shí)代。據(jù)史料記載,文人的地位比娼妓還低。官府極度厭鄙儒生,抓儒生服賤役,而且“武夫豪卒詆呵于前,庸胥俗吏姍侮于后”(陳文奎《墻東類稿》),受盡凌辱。在這個(gè)拿漢人不當(dāng)人,尤其是那漢族文人不當(dāng)人的異族統(tǒng)治時(shí)代,即是你渾身都是理由,又“那里去告他?何處去訴他?(王磐《朝天子?瓶杏為鼠所嚙》),能做的只能是三緘其口,明哲保身。與白樸同為“元曲四大家”之一的關(guān)漢卿在小令中就慨嘆過:“賢的是他,愚的是我,爭(zhēng)什么?”(《南呂?四塊玉》“閑適”)。另外,這種人生態(tài)度的選擇與作者復(fù)雜坎坷的個(gè)人遭遇也有關(guān):白樸七歲遭戰(zhàn)亂,逃難中又與母親走失,只好跟隨父親的好友元好問寄居在元被羈管的聊城,四年后方回到父親身邊。但父親晚節(jié)有虧,始而由金投宋,繼而又由宋入元,為士林不齒。這對(duì)青年時(shí)代的白樸,刺激當(dāng)然很大,這也是他拒絕推薦入仕、并終老江湖的主要原因之一。兵荒馬亂中母子相失,使白樸心靈上的傷痕終生難以平復(fù);父親的先榮后辱,更使他看破世態(tài)炎涼,影響到他對(duì)世事的看法和人生道路的選擇,在一番“知榮知辱”的經(jīng)歷之后,他終于采取“牢緘口”、處世態(tài)度。緘口是把嘴巴縫起來。語(yǔ)出《說苑?敬慎》:“孔子之周,觀于太廟,右陛之前,有金人焉,三緘其口,而銘其背曰:古之慎言人也。”后因以緘口表示閉口不言。但是,這種“牢緘口”的處世態(tài)度并不意味著他是非不分,更不意味著他要走父親走過的屈辱之路。實(shí)際上,白樸是位很有是非之心、很有民族氣節(jié)的正直文士。我們從他的代表作《唐明皇秋夜梧桐雨》中對(duì)異族叛亂安祿山的譴責(zé)中,是可以讀到許故國(guó)之思的。這種品格從“誰(shuí)是誰(shuí)非暗點(diǎn)頭”中也清楚表現(xiàn)出來。“誰(shuí)是誰(shuí)非”表明作者是有明確判斷和是非觀念的,是非之心并未泯滅,只是迫于世風(fēng)險(xiǎn)惡和明哲保身的需要,不愿或不能公開表態(tài)而只能暗中點(diǎn)頭,就像《唐明皇秋夜梧桐雨》中只能借古諷今,借安史之亂抒發(fā)故國(guó)之思一樣于是,通過這兩句,就把一個(gè)是非之心并未泯滅但又較為脆弱的元代正直文人形象凸顯了出來。

以上兩句說的是他采取的處世態(tài)度,下面三句“書叢里淹留。閑袖手,貧煞也風(fēng)流”說的是他的人生選擇:在詩(shī)書功名、鉆營(yíng)閑置和富貴窮通之間,他選擇了詩(shī)書、閑置和貧窮。這當(dāng)然是一種很了不起的選擇,也是中國(guó)士大夫價(jià)值取向的進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)。特別對(duì)于白樸來說,這種選擇更屬不易:一是父親反對(duì)。他父親白華為金宣宗三年(1215)進(jìn)士,官至樞密院判;仲父白賁也是為金章宗泰和間進(jìn)土。有鑒于自己家族出身,父親曾一再要求他“習(xí)舉子業(yè)”,對(duì)他抱有很大希望。白樸卻不愿步他父輩后塵,一輩子沒有邁進(jìn)官場(chǎng),對(duì)舉子業(yè)課也不感興趣,陣日與詩(shī)酒為伍。他在《知幾》的第三首中曾提到自己的日常生活:“不因酒困因詩(shī)困,常被吟魂惱醉魂。四時(shí)風(fēng)月一閑身。無(wú)用人,詩(shī)酒樂天真”。其中“無(wú)用人”是搪塞之詞,不想有所用才是真義。這可作為“書叢里淹留。閑袖手”一個(gè)很好的注解,也是對(duì)父親期望的一個(gè)婉曲阻拒;二是官府的引誘。白樸雖也終生布衣,但與元初其它才士稍有不同。有的文人是無(wú)法仕進(jìn),無(wú)可奈何之下才選擇隱遁山林或浪跡市井,就像元曲四大家中另一位馬致遠(yuǎn)說的那樣:“這壁攔住賢路,那壁又擋住了仕途”(《薦福碑》)。白樸則是多次拒絕,包括將困頓之中的他收留在門下、由河南路宣撫使入中樞的史天澤的推薦,并寫過一首《雙調(diào)?喬木查》套曲公開拒絕友人或恩人的推薦,表白自己對(duì)功名富貴的態(tài)度:“【幺篇】歲華如流水,消磨盡,自古豪杰,蓋世功名總是空,方信花開易謝,始知人生多別。憶故園,漫嘆嗟,舊游池鋪,務(wù)做了狐蹤兔穴。休癡休呆,蝸角蠅頭,名親共利切。富貴似花上蝶,春宵夢(mèng)說。【尾聲】少年枕上歡,杯中酒好天良夜,休辜負(fù)了錦堂風(fēng)月。”曲中,他把富貴、名利,看作是蝸角虛名,蠅頭微利,是花上之蝶,春夢(mèng)一場(chǎng)。雖然熱鬧,卻非常短暫。由此看來,他的這種人生選擇,是站在時(shí)代高度,對(duì)人生更有深刻認(rèn)識(shí),也更自覺的基礎(chǔ)之上。

白樸與關(guān)漢卿、馬致遠(yuǎn)、鄭光祖并稱“元曲四大家”,散曲風(fēng)格以綺麗清雅、婉曲悠揚(yáng)見長(zhǎng),但這只曲卻一反常格,寫得通俗淺切,率真直截,可見一位大家有著多種風(fēng)格。另外,此曲在結(jié)構(gòu)上則運(yùn)用對(duì)比手法:前兩句寫世態(tài)炎涼,后三句寫自己人生選擇。在人生選擇中,又讓詩(shī)書功名、鉆營(yíng)閑置和富貴窮通形成對(duì)比,從中作出自己的選擇。從而表現(xiàn)出自己摒棄世俗、甘于貧賤的淡泊操守。另外,這五句曲辭格律聲調(diào)完全相同,在元人小令的作法上叫“重頭”,作法雖難以掌握,但卻可以加強(qiáng)頓宕感,給讀者能留下不斷重復(fù)強(qiáng)調(diào)的深刻印象,因此在強(qiáng)調(diào)上也是別具一格,可以看出白樸杰出的藝術(shù)才華!

附錄

【中呂?陽(yáng)春曲】知幾 白樸

知榮知辱牢緘口,誰(shuí)是誰(shuí)非暗點(diǎn)頭。書叢里淹留。閑袖手,貧煞也風(fēng)流。

今朝有酒今朝醉,且盡樽前有限杯。回頭滄海又塵飛。日月疾,白發(fā)故人稀。

不因酒困因詩(shī)困,常被吟魂惱醉魂。四時(shí)風(fēng)月一閑身。無(wú)用人,詩(shī)酒樂天真。

張良辭漢全身計(jì),范蠡歸湖遠(yuǎn)害機(jī)。樂山樂水總相宜。君細(xì)推,今古幾人知。