中國古代的雕塑之六

三國兩晉南北朝

一、畫像磚

主要在甘肅嘉峪關和江蘇南京市一帶。

新城魏晉古墓畫像磚

在嘉峪關市東20里處新城鄉的戈壁灘上,有一個方圓十公里,散布著1800多座墳冢的魏晉古墓葬群。1972年到1979年嘉峪關市文博部門先后發掘了其中13座墓。從墓葬的規模、形制及隨葬品可以看出,墓主人中,有相當一部分是中小官吏和莊園主。其中有8座古墓壁上有彩繪畫磚,共700多幅。被譽為“世界最大的地下畫廊”。現有六號和七號墓室對游人開放。畫磚是以墨線勾勒輪廓,填以石黃、土紅、灰、白、淺綠、儲石等色,構成了熱烈明快的色調。這些彩色畫像磚多為一磚一畫,也有少量由多塊磚組成一個畫面。其內容不同于兩漢中原地帶畫磚多神話傳說和歷史故事,皆取材于現實生活,主題鮮明集中,如居住的堡塢、軍屯、農業、畜牧業、蠶桑、歌舞宴會、驛傳、狩獵等,富有濃厚的生活氣息,基本上是當時河西走廊地區政治、經濟、軍事、文化的寫照,也是中古時代河西多民族雜居地區民俗風情的形象記錄,體現了多族混融的地域文化特點。其色彩明快熱烈,用筆粗獷豪放,線條飛舞流動而沉著洗煉。對研究河西地區的社會經濟、政治、文化、民族交融均有重大價值,也是我國繪畫史上極其珍貴的形象史料。

6號墓葬是西晉一個有代表性的官宦墓葬,雖經1600多年的歷史,卻依然保持原樣。6號墓葬為夫妻合葬墓。為前、中、后三室,象征墓主人生活的宅院。前、中室以磚砌出閣門、突檐等多層樓閣式建筑;兩側耳室表示牛羊圈、車廡、炊房和倉舍;后室為主人的“寢室”,發掘時曾較好保存有兩幅棺材和尸體;其建筑構造是墓門朝東,入門迅即轉向南方,以45度坡度挖一長20米,寬2米的斜坡形墓道和三座墓室,再以干磚壘砌而成。墓室內干磚頂形成大小不等的等腰三角形,頂端正好成一方形,呈覆斗型,用料計算精巧。地面鋪有各式花紋磚。墓門墻照高11米,鑲嵌有托梁赤幘力士、雷公、托梁獸、雞首人身及牛首人身等建筑造型磚,上面彩繪或雕刻有象征天門的星云紋飾闕門、鎮墓的兵卒和青龍、白虎、朱雀、麒麟等仙靈異獸。中室頂部有一小洞,一條銅絲自上垂下,原為懸掛油燈之用。掘墓人在封墓前先點上油燈,再砌以七層磚封死,油燈燃燒盡墓中氧氣后,使墓穴自然形成真空狀態,以至于壁畫和古物未被氧化,得以完好保存。

各室中共有壁畫136塊,民俗生活題材廣泛,應是墓主人生前生活的縮影。反映了墓主人從一個勤奮的游牧主逐漸耕種、經商至發跡而終致富,步入仁途而晉升為官宦的一生。主要有三個方面的內容:第一類表現了大量的生產勞動場面,包括農作、畜牧、蠶桑、狩獵、商貿等內容,約占畫像磚的1/4。 第二類畫像磚描繪了奴婢們從事的屠宰、炊庖等各種雜役和主人們宴飲美食的場面,共計四十余幅。主要有持錘擊牛、宰豬、殺羊等屠宰場面,燙洗野味、烤羊肉串、案上切肉、灶下燒火烹食等系列炊事活動,和奴婢拜會方案遞食,主人圍炭盆進食等場面,每一個畫面都描繪得細致入微,形象生動,與今日的生活現狀仍十分分相似,令人倍覺熟悉。其中,前室和中室都繪有烤、食羊肉串的場景,可見西晉時,河西人已用三股鐵叉穿內,在炭盆上烤食羊肉串了,這比南朝后期食譜中的記載要早200多年。 第三類畫像磚描繪了墓主人身為達官顯貴時奢侈豪華的享樂生活。如中室西壁繪二樂師奏樂圖,一彈琵琶,一吹簫;南壁東側則有舞女七人,有的執盤,有的執巾,歌舞升平。另在許多金銀首飾盒圖案上繪有鴛鴦交頸圖,有學者認為這與歌舞獻藝圖一樣,具有顯而易見的性文化意義。 在6號墓中,最令人費解,又令無數學者大傷腦筋的是獨特的七個圓圈現象。墓室磚畫中共有三組一磚4圓,一磚3圓,共7個圓圈的圖案。有學者認為,7個圓圈代表日、月、金、木、水、火、土七星;音樂家認為代表7個音階。

有的學者認為應是西涼太祖武昭王李暠之墓,號“建世陵”(實為“武昭王陵”)。原因是只有6號墓中發現有“持笏晉見圖”、“公王車輿“牛絲繩絡幢蓋犢車”、六璽玉圖、“舞女圖”,及墓中出土有桃型金葉的首飾飾物“步搖”,這些當是有相當地位的王公大臣級人物才能享受的地位象征。但是,缺乏可信的文字記載,究竟是否李暠之開昭王陵,尚難定論。 6號墓在新城墓區,現建有魏晉磚壁畫博物館,占地3464平方米,建筑面積379平方米,設有仿古式展室和接待室。

烤羊肉(左)和采桑(右)畫像磚

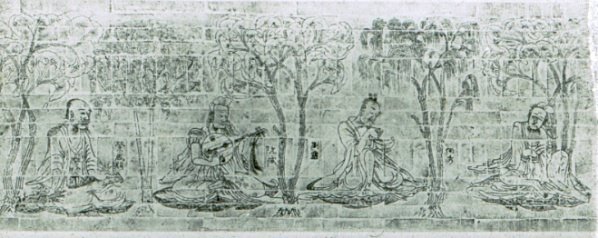

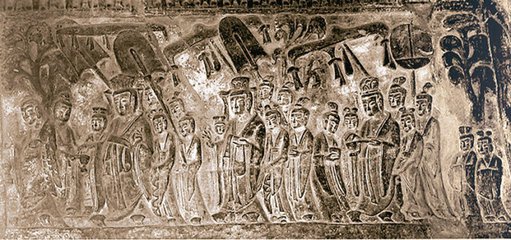

《竹林七賢》畫像磚

共三套, 于1959年分別出土江寧西善橋、丹陽胡橋吳家村和建山金家村的南朝古墓。三套畫像磚的內容、形式大體相同。相傳晉代名畫家史道碩、顧愷之、戴逵和南齊毛惠遠等都畫過這個題材,可惜都已無存于世。幸而在這三座南朝墓中(公元四二零至五八八年)發現了這幅《竹林七賢》畫像磚。足以彌補這項空白,見到這幅失傳名畫的規模,仿佛也可證實后世唐代名家孫位《高逸圖》的淵源所在。

圖畫采橫幅壁畫形式,約在一千五百年前制成。記錄了魏末嘉平年間(公元二四九–二四五年),在山陽河內竹林之中的七位清談名士。但在這幅畫上,多了一位人物,原因是為了畫面構圖均衡起見,最后添加了一位春秋時代高士榮啟期。原畫自左至右,向橫展開,依次為手執如意的王戎、喝酒的山濤、嘯歌的阮籍、彈琴的嵇康、靜思的向秀、戀杯的劉伶、撥阮的阮咸、殿后這位[鹿裘帶索、鼓琴而歌]的榮啟期。人物之間則以垂柳、喬松、梧桐、銀杏及不知名的樹木相隔,各占一席之地。人物刻劃極為生動傳神,突出地表現了每個”賢人”的性格、氣質。動態,神情都符合史籍記載。

全圖以線描為主,刻畫各個人的性格,證明六期時期的人物畫,能達到“傳神”的高度水平。畫家將同時代的名人,作為描繪對象的新課題,逐漸脫出“表彰功勛,鑒戒賢愚”名教規范的功利性質。在藝術上,畫家不僅致力于人物外部行為特征的描繪,還注重內在的精神氣質。與南齊謝赫的《畫論》“六法”論》中,肯定人物畫重視“氣韻生動”為首要標準。畫面具有濃郁的裝飾風格,運線纖細有力,具有很高的藝術和歷史價值。至于樹木的畫法,尚停留在“伸掌布指”的稚拙形象,尚未進步到成熟階段。

此壁畫使用磚坯先作陰刻,在壓印成為凸出的陽線燒制而成。全圖縱行以三小磚與相等于三小磚體積之長方形磚相間,疊成十五塊磚位。橫列則為七十八行拼砌而成。由于壓印燒制的條件,影響效果。但細察組成形象的線條簡約精煉,構圖多變而準確,予人的感受雅致而生動。成為中國畫珍貴遺產,值得后世學者欣賞、研究觀摩與借鑒。

江寧西善橋《竹林七賢》畫像磚

二、陶塑

隨著社會經濟的發展和科學技術的進步,加上陶器本身某些如易碎、缺少光澤等缺陷,作為前秦和秦漢時代人類主要的生活用具陶器逐漸被瓷器所代替,另外也產生幾種新發現的幾種陶土或釉料制成的陶器,如紫砂陶、釉陶和類玻璃的琉璃,但這已是宋代以后的事。

三國兩晉南北朝時代著名的陶塑有:

1976年江蘇吳縣出土的吳國(220-280)陶羊圈、陶羊、陶鴨籠、陶鴨;1958年江蘇南京清涼山出土的西晉青瓷豬圈、雞籠;1958年湖南長沙金盆嶺出土西晉(265-316)騎兵俑;2005年廣西賀州將軍山出土東晉、南朝(317-589)牛車、人物瓷俑;1953年西安草場坡出土的北魏(386-534)陶武士俑、陶牛車;1965年河南洛陽元邵墓出土北魏彩繪陶俑; 1985年出土于徐州獅子山北朝墓葬門吏俑;1985年徐州出土的持笏北朝女立俑;河北易縣出土的前秦(351-394)“大秦龍興化牟古圣”瓦當;1955年山西太原壙坡出土北齊陶牛車,1955年山西太原壙坡出土的北齊(550-577)陶駱駝、福州出土南朝青釉水道管、1987年河南洛陽出土的吐谷渾(公元4—7世紀)元興元年筒瓦等。

1958年江蘇南京清涼山出土的西晉青瓷豬圈、雞籠

1958年湖南長沙金盆嶺出土西晉(265-316)騎兵俑

2005年廣西賀州將軍山出土東晉、南朝(317-589)牛車、人物瓷俑(賀州博物館藏)

1953年西安草場坡出土的北魏(386-534)陶武士俑、陶牛車

1965年河南洛陽元邵墓出土北魏彩繪陶俑

1948年河北景縣封氏墓群出土的北朝(386-581)陶騎馬武士俑

河北易縣出土的前秦(351-394年)“大秦龍興化牟古圣”瓦當

1955年山西太原壙坡出土北齊陶牛車

獅子山北朝墓葬門吏俑

1985年出土于徐州獅子山北朝一座合葬墓。內有青瓷雞首壺、青瓷盤口壺、青瓷罐以及陶俑、銅鏡、銅錢等。其中四尊門吏俑造型奇特、制作精美,最為珍貴。門吏俑是墓主的隨葬品,用以守衛門戶,保衛墓主及其家庭的安全。

武士俑高60厘米,為泥質灰陶制作,不繪彩。面容清秀,戴小冠,頭微低,雙目下視,斂胸收腹,雙手按在儀刀上,屏息凝神,莊重沉靜。一反武士俑那種面目威嚴的赳赳武夫氣概。門吏俑的身材比例明顯夸張:肩部寬闊,腿部卻出奇的修長,衣著與身材兩相配合:內著圓領長衫,外著大袖衫,衣裾及地,微露云頭履,線條簡潔流暢,使門吏看上去仿佛玉樹臨風。南北朝時期,徐州地處北朝南部,深受南方文化的影響,一介門吏也溫文爾雅如士子,體現的是“竹林七賢”所追求的的魏晉風度。

持笏女立俑

1985年出土于徐州,為北朝陶俑。女俑頭發中分,于耳上各盤成一髻,額頭兩側與發髻都飾以紅彩,曲眉豐頰,朱唇含笑。女俑的發式前所未見,可能是北地風俗。顴骨與鼻梁較高,也非中原女子特征。女俑上著緊身襖,下配寬腿褲,鞋履露于褲外,是典型的游牧民族的日常著裝。一般女俑都面無表情,即便樂舞俑也是如此。持笏女立俑卻神情活潑,宛如真人。可據此推測,這是一名北地女子,較少禮數的束縛,因此落落大方。持笏女立俑是一件代表作。

徐州北朝時代墓葬中的門吏俑和持笏女立俑

太原婁睿墓北齊紅陶牛

1981年太原市王郭村武平元年(570年)婁睿墓出土,以前斷為北齊斛律金墓,誤。婁睿亦是鮮卑人,隨北齊高歡(齊高祖)一同起義,轉戰南北四十年,曾以大司馬、大將軍統帥全軍。北齊建國后,任太傅兼尚書令。婁睿墓被多次盜過。但這次仍出土物品810多件,其中以紅陶牛最為珍貴。

牛高35厘米,體格雄健、牛頭高昂、脖頸堅挺、犄角沖天、四肢有力、軀體強壯,佩戴有絡頭、瓔珞和杏葉等。四肢有力的叉開、支撐著強壯的軀體,神態威猛、生動寫實,顯現了匠師對牛的細致觀察和深厚的造型功力。它象征著墓主戎馬生涯四十年的經歷,也體現了墓主不甘沉淪、昂揚向上的精神狀態。

紅陶牛的燒制和造型技藝比前代也有所進步:是在陶胎上繪有紅陶衣,再在上面加以黑墨綠色。現收藏于山西博物院。

三、瓷器

瓷器分為“青瓷”、“黑瓷”、“白瓷”和“青白瓷”四大體系。其中青瓷產生最早,其他三類皆是其派生。“青瓷”是一種表面施有青色釉的瓷器。以瓷質細膩,線條明快流暢、造型端莊渾樸、色澤純潔而斑斕著稱于世。早在商周時期就出現了原始青瓷,歷經春秋戰國時期的發展,到東漢有了重大突破。三國兩晉南北朝后,南方和北方所燒青瓷開始各具特色。南方青瓷,一般胎質堅硬細膩,呈淡灰色,釉色晶瑩純凈,常用類冰似玉來形容。北方青瓷胎體厚重,玻璃質感強,流動性大,釉面有細密的開片,釉色青中泛黃。“黑瓷” 也稱“天目瓷”,是 在青瓷的基礎上發展起來的。在燒制中施黑色高溫釉的瓷器。黑瓷茶具,始于晚唐,鼎盛于宋。施黑色高溫釉的瓷器。“白瓷”是素白瓷器,制作中 以含鐵量低的瓷坯,施以純凈的透明釉燒制而成。釉料中沒有或只有極微量的呈色劑,生坯掛釉,入窯經過高溫火焰燒成的。唐代白居易曾作詩盛贊四川大邑生產的白瓷茶碗,說明當時白瓷已經深受人們的喜愛。“青白瓷”又叫”影青”、”隱青”、”映青”。指的是釉色介于青白二色之間,青中泛白、白中透青的一種瓷器。青白瓷是宋元時期景德鎮及受其影響的窯場燒成的。其窯場多分布在南方幾省,主要有江西浮梁景德鎮窯、南豐白舍窯、吉安永和窯,湖北江夏的湖泗窯,廣東潮安窯,福建德化窯、泉州碗窯鄉窯、同安窯、南安窯等。

我國真正意義上的瓷器出現在東漢時期。到了三國、兩晉時期,江南陶瓷業發展迅速,這一時期的瓷器已取代了一部分陶器、銅器、漆器,成為人們日常生活最主要的生活用具之一,被廣泛用于餐飲、陳設、文房用具、喪葬冥器等等。相繼在浙江蕭山、上虞、余姚一帶出現了越窯、甌窯、婺窯、德清窯;湖南的湘陰窯;四川的青羊宮窯、固驛窯;江西的羅湖窯等著名窯址,所制器物注重品質,加工精細,可與金、銀器相媲美,成為當時名門望族的日用品。

東晉南朝時期,我國北方生產瓷器的年代略晚。這一時代的動亂局面使中原一帶遭受嚴重破壞,陶瓷業的衰退也就在所難免,制瓷業滯后一直拖至北朝時期。南方廣大地區戰亂較少,社會秩序也就比較安定,中原地區大批人士紛紛南下,其中也不乏陶瓷業技工。長江中下游的廣大地區又具有豐富的原材料資源,又富有燃料資源,并出現了一種獨特的、而且對后世有深遠意義的陶瓷品種——白瓷。所以這一地區的制陶業發展很快,出現了眾多的窯址。所以在三國西晉時,江南的瓷器手工業獲得迅速的發展,我國有名的瓷窯越窯、甌窯、婺州窯、德清窯、洪州窯、岳州窯等相繼出現,進入自漢代創燒以來的首次發展階段。如越窯,在三國西晉近一百年內瓷業迅速發展,瓷窯分布在蕭山、紹興、上虞、慈溪、余姚、寧波、鄞縣、奉化、臨海等縣市,總計一百多處,形成了以上虞為中心的龐大瓷窯體系。而且產品種類豐富,制作精細,質量高,其主要特點是胎質細密、呈青灰色;釉質瑩潤,具有玉質感,釉色深綠,色澤純正,坯釉結合緊密。唐代詩人陸龜蒙寫詩贊揚“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”。可以與銅器、漆器、銀器媲美。溫州一帶的甌窯,其特點是胎質白中泛灰,釉層較薄.釉色淡青,透明度高,有細小開片,易脫落。皆成為世家豪族珍貴的日用品。另外還有江西的洪州窯、湖南的岳州窯、江蘇宜興窯、福州市洪塘懷安窯、晉江縣磁灶溪口窯、連江縣敖江已古窯、成都市青羊宮窯、邛崍縣固驛窯、灌縣金馬窯、新津白云寺窯等著名窯場。

三國、兩晉、南北朝時期的瓷器主要的品種之一是茶具。其燒制品中有造型獨特的雞頭壺,這種造型延至隋唐,以后就不再有了。 瓷質谷倉罐是三國西晉時期出現的,它用于陪葬品,所以也稱“魂瓶”或“神亭”,是由東漢的五聯罐發展而來。這一時期的谷倉罐制作精細,堆塑繁雜,有人物、飛禽、走獸、亭臺。糧食一直被視為人生第一重要之物資,所以從秦漢時代就開始給死者陪葬糧食,以供死者在陰間享用。同時,陪葬品中還含有整套糧食加工工具和做飯用的炊具,以體現吃飯的重要性。 南北朝時期佛教盛興,各地都建造了大量寺廟,佛像石窟,僧尼數量猛增。帶有佛教色彩、意義的裝飾隨處可見。如在建筑裝飾上帶有飛天、蓮花等標志性圖案。體現在陶瓷器上,最有代表性的是“蓮花尊”。 陶瓷還被大量運用到文具中,如筆筒、水盂、硯等。水盂的功能只是盛磨墨用水的,但造型卻很豐富,有蛙形、鳥形、兔形、牛形等樣式。陶瓷文具被廣泛使用,與這一時期崇尚讀書、推崇士儒有關聯。 這一時期的裝飾特點比較明顯,尤其是三國西晉時期的越窯最為突出。器物上常有表現生活場景的紋樣,刻畫細膩且逼真,真實地反映了那一個時期的社會面貌,也給今人研究建筑、音樂、舞蹈、宗教、畜牧等方面的課題提供佐證。一些生活用品如燭臺、油燈、水盂上大膽使用夸張變形的動物形象,多方面地體現了當時社會的審美意識,豐富了人們的精神生活。 綠色是魏晉南北朝時期的特色釉,是青瓷系統的代表,與北方地區的白瓷交相輝映。此外,常用褐彩打破單一的青釉,使之更加活潑。這種裝飾方法簡單易行,適應面廣,效果較好,所以被廣泛使用。用褐彩在器物表面上書寫文字,是褐彩裝飾的另一特色,這種裝飾手法在后來的唐、五代時期大為盛興,其字體形式為書法研究提供了可靠資料

三國兩晉南北朝時期瓷器代表作品有:南京清涼山吳國甘露元年青瓷熊燈、青瓷羊, 1983年南京雨花臺區西晉青瓷釉下彩盤口壺,1976年出土于江蘇宜興縣西晉“永寧二年”(302年)青瓷神獸尊,湖南長沙晉代青瓷對坐俑,南京龍潭羅山嘴出土三國?吳青瓷兔形水注,南京吳國“鳳皇二年”(273年)墓出土的青瓷蛙形水盂,1983年出土于南京雨花臺區一座東吳末年西晉初年的墓中青瓷褐彩羽人紋蓋壺,南京東晉墓出土的青釉褐斑蓋缽,1958年溫州東晉青瓷褐斑雞首壺,浙江德清窯晉代黑釉四系壺,南京南朝梁代青瓷蓮花尊,河南安陽北齊白瓷龍柄雞首壺,1955年江蘇南京出土三國吳國 赤烏十四年(251年)青瓷虎子,1995年南京江寧上坊三國?吳“鳳凰元年”出土的青釉堆塑人物樓闕魂罐,1964年江蘇南京板橋鎮出土西晉瓷女俑,1976年江蘇吳縣出土西晉青瓷魂瓶,福州出土南朝(420-589)青瓷五盅盤,975年福建閩侯出土南朝青瓷燭臺, 1948年河北景縣封氏墓群出土的北齊(550-577)青瓷蓮花尊,以及三國?吳青瓷鳥形杯、西晉鷹首雙系壺、虎頭雙系壺、熊形燭臺;北京故宮博物院藏三國青瓷龜形硯滴、西晉青瓷羊頭壺;浙江博物館藏東晉越窯龍柄雞首壺、東晉越窯蛙形渣斗、西晉越窯青瓷罌、東晉越窯青瓷博山爐等等。現摘要簡介如下:

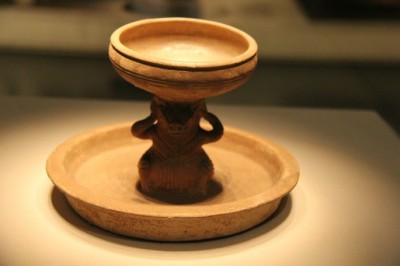

1、吳國甘露元年青瓷熊:

1958年于南京清涼山三國吳國墓出土。燈高11.5厘米,口徑9.7厘米。由盞、柱、盤三部分組成,燈盞為缽形,外沿有六朝早期流行的弦紋三道;燈柱為一小熊形像,生動可愛。小熊以兩前肢作托舉燈盞狀,腹部鼓起,安坐在底盤上,有著熊特有的憨態。身體刻劃出細線紋,代表鬃毛。可以看出此時的工匠走出了青瓷器制造的初期階段,把熟練的技術和藝術個性結合起來,生產出了極具意趣的佳作;燈盤口沿外撇,素面無紋,盤底刻劃一行草書:“甘露元年五月造”。“甘露”是吳帝孫皓的年號,為公元265年。可以確定是當時貴族人家一件珍貴的實用器皿,所以專門刻上紀年年號。此燈是繼“赤鳥十四年”銘的“青瓷虎子”之后,出土的又一件刻有銘文的孫吳青瓷。

現藏中國歷史博物館。

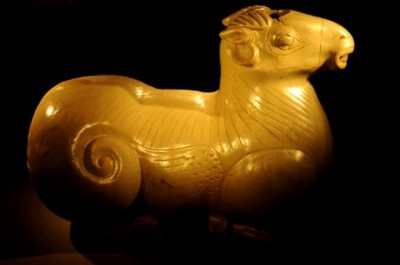

2、吳國甘露元年青瓷羊

1958年于南京清涼山三國吳國墓出土的兩件青瓷珍品之一(另一件為上述的青瓷熊)羊高25厘米,長30.5厘米。據《梁書?劉杳傳》: “古者尊彝皆刻木為獸,鑿頂及背以出內酒”,所以又可稱為“羊尊”,是一件貯酒器。可作為明器隨葬。

這只羊尊通體施釉,勻凈瑩潤。羊作蹲伏狀,昂首,雙目前視,兩耳貼腦后,角曲卷于耳后,嘴微張,頜下無須,體態豐健,兩肋有羽翼紋,四肢蜷曲,臀部緊貼短尾。頭頂有一圓孔。造型生動,神態逼真,是東吳越窯精品。

3、西晉青瓷釉下彩盤口壺

1983年于南京市雨花臺區長崗村M5出土。

壺高32.1厘米 ,圓弧形蓋,盤口,束頸,圓鼓腹,平底。上腹飾一周貼塑,由四個鋪首、兩尊佛像、兩個雙首連體鳥系組成。排列整齊,間隔有序,均以褐彩勾勒。盤口壺肩腹部飾釉下彩繪圖案:鳥形蓋紐兩旁各飾一柿蒂紋,蓋面繪四組類似紋飾,兩個人首鳥身的動物分別在一株仙草上方相對飛舞,仙草兩側各有一只動物;頸部繪七只異獸,除兩只并列外,其余幾只之間皆有形狀相似的半身異獸圖案;腹部繪兩排持節羽人,上排有十一人,下排為十人,高低交錯排列,空隙處繪有疏密有致、飄然欲動的仙草和云氣。

盤口壺通體彩繪紋飾。由上至下可分為蓋、頸、肩、腹四個部分。器蓋頂部以一個回首的鸞鳥作為蓋紐,鸞鳥羽毛齊整,尾不太長,回首銜物,神情安詳。鸞鳥所銜之物置于其背上,形狀怪異,略呈正方形,內有刻紋,很象道經中的一道“瑞符”,道經中“飛鸞度化”、“ 靈獸飛軒”、“金雀啣符”等記載,可能正是這一造型的寓意所在。鳥形蓋紐兩旁各飾一柿蒂紋,蓋面上還繪有兩個人首鳥身的“神禽”相對一株仙草翩翩起舞,仙草兩側各有一只動物。”神禽”畫面較小,面部不清,頭有雙角,鳥身雙翼。《抱樸子》中說:“千歲之鳥,萬歲之禽,皆人面而鳥身,壽亦如其名。”這種人面鳥身的“神禽””是道教崇拜并加以神化之物。

盤口壺頸部繪有七只異獸,除兩只并列外,其余幾只之間皆有形狀相似的半身異獸圖像。異獸面部輪廓稍圓,頭似虎,頸后有鬃毛飄拂,身體不長,亦似虎身,唯尾較長,外形柔韌雄健,剛強勇猛。關于這種異獸的名稱,有專家考證說可能是《山海經》中時常提到的”騶虞”,即白虎,是一種神化了的動物,戰國秦漢時期,它被認為是守衛一方,驅逐邪惡,護送人們升天的神物。

壺肩部裝飾三組貼塑:四個等距分布的銜環鋪首,兩尊佛像,一對雙首連體的比翼鳥。佛像螺髻,身后有背光,結跏趺坐在雙獅蓮花座上。面部輪廓瘦骨清相,還用彩筆描畫了八字胡。雙首連體鳥的形象原型似為孔雀,二鳥首自然分開,每只鳥首上僅有一只眼睛且較突出,口口卸一物。身軀連為一體,翼伸張,足屹立,作俯棲狀。一對雙首連體鳥正好構成一對壺系。《山海經》上曾有過比翼鳥的記載,《博物志》上也描繪過這種”一足、一翼、一目,相得而飛”的神鳥,在兩晉時期,比翼鳥是被當作神物來看待的。

壺腹部繪兩排持節羽人,上排十一人,下排為十人,高低交錯,兩兩相對,空隙處還穿插點綴著疏密有致,飄忽欲動的仙草和云氣紋。羽人身體極瘦,背脊生毛,頭有雙角,腹部纖細,雙手持節。這些羽人的形象與洛陽西漢卜千秋墓室壁畫中身披羽衣的老者較為相似。羽人所持之”節”是一種信符,除天子賜給臣下之外,方士或神仙的使者也可持節。由此可推測,這些羽人應是神仙使者,他們神情恭敬,態度虔誠,似乎正在等候著墓主人靈魂的歸來,引導升天。

盤口壺下腹部近底處繪有一周仰蓮紋,蓮瓣較瘦長。另外在壺蓋的內壁、盤口內壁亦描繪著一些諸如仙草、云氣、連弧、弦紋等圖案。繪出的線條活潑宛轉,生氣盎然,柔和流暢,動感極強,筆法之妙,實在令人驚嘆。青瓷釉下彩盤口壺的出土,證實我國早在三國時期就已具備燒制釉下彩瓷的先進工藝,它將制瓷工藝和繪畫藝術有機地結合在一起,開拓了瓷器裝飾的途徑,為研究東吳到西晉時期的陶瓷繪畫藝術,提供了目前唯一的珍貴實物資料。青瓷釉下彩盤口壺是中國發現的最早的釉下彩瓷器,改寫了中國瓷器史。

這件精美絕倫的藝術品在它被發現后長達20年的時間里都被認為是一件“空前絕后”的孤品,在全國大量發掘的六朝墓葬和遺址中從未發現過與之相似的器物。直到2002年至2004年,南京城南秦淮河船板巷旁的皇冊家園建設工地、大行宮地區新浦新世紀廣場建筑工地及南京圖書館新館工地這三處地方,先后發現了一批孫吳時期的釉下彩繪瓷器和殘片,經過修復,保持了完整器型的有皇冊家園出土的帶蓋雙唇罐和大行宮出土的盤口壺。它們的繪制手法和裝飾風格與青釉褐彩羽人紋盤口壺如出一轍,顯然屬同一時期生產的同類器物。這類器物最引人注目的特點就是滿布器身的彩繪圖案,不止外壁、外口沿這些常見有紋飾的地方,就連器蓋內壁、內口沿處等只要眼睛所能看到的地方都繪滿精美的圖案。圖案的布局繁密而不雜亂,畫工嫻熟自然,線條流暢瀟灑,意境神秘飄渺。就這類器物的繪畫風格和內容來看,具有漢代以來的帛畫及漆畫的遺風,具有獨特的時代氣息。

現藏南京市六朝博物館。

左:1983年南京市雨花臺區長崗村出土的西晉青瓷釉下彩盤口壺

右:2004年南京市大行宮出土的西晉青瓷釉下彩盤口壺盤口壺

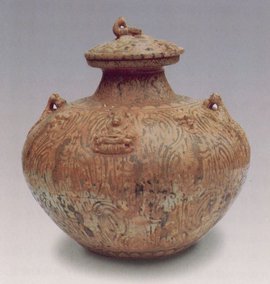

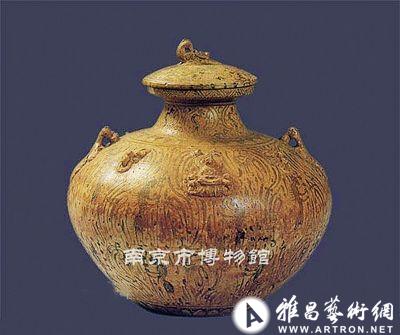

4、西晉青瓷魂瓶

1976年在江蘇吳縣楓橋獅子山西晉墓中出土。魂瓶又稱谷倉罐,是隨葬用的冥器,流行于三國吳及西晉時期。魂瓶成型工藝十分復雜,采用了貼片、手捏、模印、鏤雕等技術。

這件青瓷魂瓶高59.2厘米,口徑12.8厘米,底徑14厘米。胎質細膩,胎色灰白,外罩青釉。魂瓶分蓋和器身兩部分。器蓋作成建筑模型,平底正方形,邊長13.2厘米。上塑一組莊園式建筑,四周有圍墻。圍墻正中開設對稱性大門。門上部有廡殿式門樓。院內四角各有一座堡塢,開有望孔。院內中央為一座二層樓房,歇山頂,脊角翹起,瓦楞清晰。瓶口為圓形,方唇,與蓋底相吻合。瓶身作罐狀,頸部有二層寬檐,分布兩層堆塑,上層等距布設4只口徑2.8厘米的小罐。另有朱雀、佛像、熊組成三組薄片貼塑分設其間。另有十八只飛鳥零散分布其中。下層塑有人像20個,為佛像和伎樂俑。佛像為盤腿靜坐狀,伎樂俑分別作鼓瑟、鳴竽、吹笙、擊鼓、雜技、舞蹈狀。當為一組“百戲樂舞”.魂瓶腹部四周貼有武俑、朱雀、天馬、熊、鹿、狗、羊、雞、魚,以及仙人騎神獸等薄片貼塑。空白處施以三組網絡紋裝飾帶。

魂瓶上的堆貼圖案集多種題材為一體,把天上與人間,空中的飛鳥和水里的游魚,遠古神話與日常生活結合在一起,圖案繁復、造型奇特,其藝術價值是無可置疑的。尤為重要的是還刻有“元康二年潤(閏)月十九日超(造)會稽”,記述了這件魂瓶產地和年代。元康是晉惠帝司馬衷的年號,元康二年即公元292年。會稽即今紹興市,為越窯的主要產地。在我國已發掘出來的魂瓶中,載有確切年代和產地的極為罕見,所以這件青瓷魂瓶為研究青瓷魂魄的斷代和演變提供了及其珍貴的史料。

西晉青瓷魂瓶。其前身是東漢時期流行的五連罐。其頸、肩部的堆貼塑有一個由簡到繁、再由煩到簡的發展變化過程。根據這件魂瓶的造型來看,是極盛時期的產物。

現藏南京市六朝博物館。

類似的還有1995年南京江寧上坊出土的三國?吳主孫皓鳳凰元年(272))出土的青釉堆塑人物樓闕魂罐。高45厘米,底徑17厘米。灰白胎、青釉,釉層清亮,施釉不及底,灰白色胎。肩以上部分堆塑各種飾物,頸做四方形狀,口沿作成廊廡狀,四角各有一座堡塢,頸上部三面作勝形和三角形鏤空。頸壁連四小罐,罐上貼佛像、比翼鳥。還貼有熊、麒麟等物,碑作圭形,上刻“鳳皇(凰)元年立位長沙太守友作浹使宜子孫”。

5、晉代青瓷對書俑

湖南長沙

為西晉永寧二年時期的瓷器。高17.2厘米,1958年出土于長沙市金盆嶺9號墓。

此為隨葬冥器,由捏制而后雕刻而成,通體施青釉,因胎釉結合不好,釉基本剝落,但俑的神態依然栩栩如生。俑頭戴進賢冠,身著交領長袍,相對而坐。中間置書案,案上有筆、硯、簡冊及一件手提箱,一人執筆在板狀物上書寫,另一人手執一板,上置簡冊。二人若有所語。根據俑的衣冠特征、人物神態,以及案上的文具,二俑當是文獻中記載的校書吏,。尤為難得的是,這是迄今所見唯一的對書俑,它反映了古人校對書籍的具體形象。

晉以前文獻皆抄于簡牘、布帛之上,但抄寫過程中,會不時出現錯誤,于是古人非常重視抄寫后的校對工作,以“不誣古人,不惑來者”。當時校書有一人校,也有二人對校,“一人讀書,校其上下,得謬誤,為校;一人持本,一人讀書,若冤家相對,為讎”。這件對書俑正是若冤家相對的讎。因此稱之為校讎(chóu ) 俑更為貼切。校對時一旦發現錯誤,便用刮刀將簡牘上的字刮掉,再重新填寫,所以案上筆、硯就是為重新填寫備置的。

關于校書的記載距今約2800年的西周宣王時期。孔子的七世祖正考父就曾校對過商王朝的《商頌》,并將《那》作為《頌》十二篇之首。孔子整理《詩經》時也曾經過仔細校對。西漢劉向、劉歆父子在整理皇家藏書的校讎(chóu ) 實踐中,第一次歸納總結了校讎規程。東漢時校對正式成為一種官職,設在中央的圖書藏處為東觀,東觀有秘書監一人,掌宮中圖書管理,其下屬官員有校書郎。古人的校書情形在文物中也有直觀反映:一是現藏美國波士頓美術館的宋摹本〈北齊校書圖卷〉,畫中所記錄的是北齊天保七年(公元556年)文宣帝高洋命樊遜等人刊校五經諸史的故事。畫面有七個人物或展卷沉思,或執筆書寫,或欲離席,或挽留者,神情畢現。第二就是這件青瓷俑。要了解這件俑的姿態,須了解古時校書方法,俑額上有白毫相,顯示了西晉時湖南地區已是佛教影響所及。所戴的晉賢冠,是漢代以來文官的通用服,仿古代緇布冠制作而成,前高后低,上有橫梁,橫梁的多少代表其身份等級,俑上的梁只有一根,說明其身份較低。

現藏于湖南省博物館。

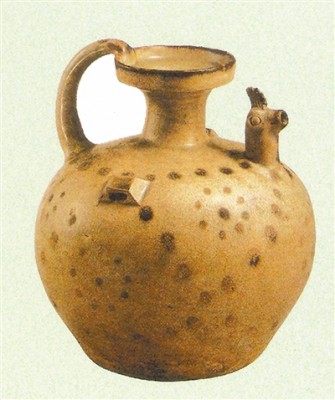

6、溫州東晉青瓷褐斑雞首壺

1958年在溫州雨傘寺東晉永和七年(351年)墓出土。壺高19.5厘米,壺口8.1厘米,底徑11.2厘米。淺盤口,細筒頸,球腹、平底,肩塑對稱橋形系一對。造型端莊自然、俊俏勻稱,器身弧線和折線的有機結合,更添挺拔中見柔和的韻律美,通體洋溢著渾厚質樸、秀麗清新的魏晉風范。

中國古代很早就出現壺,但是早期的壺主要是取水用具,如新石器時代的壺,底部是尖的,適合在垂直方向取水。后來逐漸演變成水器,到晉代基本成型,變成我們今天可以看到的樣子。不過,西晉時候的壺還是沒有流,仍然是出水入水都是一個口,如本書12號藏品。在西晉晚期開始出現以雞首,羊首甚至狗首等貼塑在肩上,用來做裝飾,到了東晉,再在這個基礎上將雞首做成中空形狀,可以方便地出水,最終形成出水入水分開通道,而在另外一面又對稱地做上把,既方面手提,也更美觀,由此壺也就最終定型了,一直延續到今天,基本上就沒有太大的變化了。

兩晉時期壺的制作主要集中在浙江,包括東部的越窯、南部的甌窯和婺窯,還有西部的德清窯。近年來考古工作者在浙江西南部山區也發現有當地生產的青瓷壺出土,時間當在晉末南北朝,不過尚未有最后定論。越窯瓷器較為精美,制作工藝和裝飾工藝也更成熟,相比之下,甌窯和婺窯的瓷器則較粗糙一些,主要表現在釉層較薄,呈色不穩定,胎質較為粗松,形制簡陋。德清窯的黑釉雞首壺歷來是收藏家追捧的對象,但是過去還未曾將這類青釉點彩壺列入德清窯產品序列,而到了隋、唐,則南北很多窯場都開始制作壺這種器具了。

7、浙江德清窯晉代黑釉四系壺

此為德清窯制品中極其精致的產品,為上海博物館珍藏。壺高24.9厘米,口徑11.4厘米,腹徑18.8厘米,底徑11.4厘米.大盤口,直唇,長頸、柳肩、鼓腹、高身。下部漸收斂,平底,重心著下,放置平穩,使用方便。造型端莊工整,風格恰與婺州窯相似,輪廓線條柔和,不似越窯器那樣挺拔、體態修長削瘦,輕盈秀氣。一反前代壓印、堆貼、鏤孔等繁復、華麗風尚。僅在頸部飾凸弦紋三道,好像將此壺分為上部的竹節形把杯和下面的四系壺,裝飾簡潔清新,別有獨特的情趣。

四系盤口壺是東漢至盛唐的一種制品。早期器物盤口和底部較小,上腹特大,傾倒食物相當費力,且給人不穩重的感覺。南朝以后器形趨于瘦長,下部內斂,都不如東晉產品美觀實用。

黑釉瓷是魏晉南北朝時代瓷業的一種新產品,以氧化鐵為著色劑,是一種在青瓷基礎上發展起來的新品種。他打破了單一的青瓷品種,豐富了釉的裝飾內容。到了東晉以后,制作技術日漸成熟,其中尤以德清窯產品最為出色。德清窯以制作精美的黑釉瓷器著名,成為可與越窯、婺州窯、甌窯分庭抗禮的窯系。

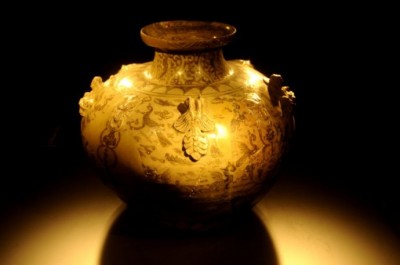

8、梁代青瓷蓮花尊

1972年,南京東郊麒麟門外靈山發現了一座南朝梁代大墓,墓中出土了一堆青瓷器碎片,經過專家修復,這是一對造型相同的青瓷蓮花尊。蓮花尊通高85厘米,口徑21厘米,底徑20.8厘米。裝飾著飛天、忍冬、蓮花、菩提等各類佛教題材紋飾,裝飾繁縟華麗,器體之大極為罕見。武漢地區曾出土一件南朝齊代的青瓷蓮花尊,但體積還不到南京這件的一半。為中國南北朝時期同類器物中最大最精美的,有“青瓷之王”之稱。

青瓷蓮花高脖,圓腹,圈足,尊蓋形似于僧帽。尊胎色灰白,釉色青綠,胎釉結合緊密,釉層較厚,玻璃質感強,全器上下色調一致。整體分為蓋和尊兩部分:蓋弧形,側看似一頂僧帽,蓋頂為方形鈕。尊為喇叭形敞口,長頸,豐肩,鼓腹,腹呈橢圓形,長脛,高圈足。此外,口沿有橫鈕一對,對稱排列。肩部有六個橋形復系,寬厚圓潤,或兩只成組,或單個獨列,對稱安置在肩部四周。頎長的頸部以凸弦紋間隔成三個區域,上部由五個靈動的飛天組成紋飾帶;中部堆塑六個力士組成紋飾帶;下部為兩組對稱的二龍戲珠紋、忍冬草紋與蓮花圖案交錯而成,三層紋飾帶均為模印貼塑。在器物適當的位置輔之以其他裝飾,使得整個器物裝飾靈動而不呆板。

尊通體以蓮花為主題紋飾,器蓋以鈕為中心裝飾兩層覆置的蓮花瓣紋飾,花瓣肥厚短俏,瓣尖上翹,蓋邊緣作一周三角形變形蓮紋,線條粗狂,風格渾厚。上腹部裝飾兩層雙瓣覆蓮,蓮瓣豐腴,瓣尖外卷,立體感極強。其下刻劃覆蓮紋,花瓣瘦長,瓣尖向外翻卷,似婦女裙邊,花瓣上貼一周菩提葉紋,葉尖向下,玲瓏細巧,與雙層模印蓮瓣、刻劃蓮瓣的裝飾風格形成鮮明的對比。下腹部為一組雙層單瓣仰置的蓮瓣,蓮瓣舒展,葉尖外卷似乳釘狀。脛部至圈足又采用刻劃覆蓮兩周,向外翻卷的蓮瓣不但使整個器物上下裝飾一致,更在視覺上營造了端莊穩重的美感。在一件器物上,用不同形狀,不同大小的蓮瓣進用不同工藝手法行裝飾,或覆或仰,或高或低,巧妙穿插,上下呼應,創造了完美的藝術造型。通體使用了刻劃、雕塑、模印堆塑等技法,有的裝飾有十幾層紋飾;主題紋飾以仰俯蓮花為主,輔以蓮斑、忍冬紋、菩提葉、寶相花、佛像、龍紋、飛天、怪獸等,渾然一體,大氣磅礴,精美絕倫。

整個器物將刻劃、浮雕、堆塑、模印、淺刻等多種技法施于一體,造型端莊宏偉,裝飾華美瑰麗,以當時窯爐結果來看,一次燒成,難度相當大。因此此尊顯示了當時青瓷器燒造水平,在中國陶瓷史上占有極其重要的地位。

關于此尊的用途,學術界存在不同意見。有的認為是酒器,因為《說文》中尊定義為“酒器也”,字亦作“罇”。是中國古代的一種大中型盛酒器,商周時代尊、彝是成組禮器的共稱。有的認為這是具有宗教色彩的大型器物。從青瓷蓮花尊上繁復的裝飾紋樣來考察,以蓮花為主要紋飾,“飛天”、“忍冬”、“菩提”等作為輔助裝飾。這類裝飾紋樣都與古代佛教有關,蓮花是佛門之花;忍冬被佛教寓意人的靈魂不滅、輪回永生;飛天是佛教中的歌舞神和娛樂神。這件青瓷器集中了佛教裝飾紋樣,使得該器物帶有濃厚的佛教色彩。魏晉南北朝是中華文化大融合的時代。中國的漢族文化和少數民族文化與來自印度的佛教文化互相融合。受佛教藝術的影響,東晉晚期,瓷器上開始出現了簡單的蓮瓣紋。南北朝時期,佛教受到統治者的重視和扶持。梁武帝全力提倡佛教,使之成為“國教”。隨著民間信佛者的劇增和大量寺廟、石窟的修建,佛教藝術的影響已深入到各個領域。在各種工藝品中,蓮花題材幾乎無處不見。它從東晉時期的初露端倪發展到了鼎盛時期。蓮紋此時不僅大量裝飾在盤碗類圓器上,也廣泛用于罐、尊等琢器上,青瓷蓮花尊正是這一時期用蓮花裝飾的典型器物。

1948年,河北景縣封氏墓陸續出土了四件青瓷蓮花尊,墓葬應為北齊,故蓮花尊斷代為北齊。高度分別為70厘米、63.6厘米、55.8厘米、54.4厘米,分別收藏于中國國家博物館、北京故宮、河北博物館。從陸續出土的實物來分析,青瓷蓮花尊應該是安奉墓主靈魂的器皿,類似于魂瓶,是佛教精神和中國固有靈魂觀念相結合的產物。

關于墓主身份,考古人員沒能確定。位于棲霞獅子沖有一對南朝陵墓石刻,名為“永寧陵神道石刻”,被認為是南朝陳代第二個皇帝陳文帝陳蒨的陵墓。但在2013年的考古發掘中,石刻周圍地下兩座大墓被確認為南朝梁代昭明太子蕭統以及他母親的陵墓。皆可作為墓主身份的參照物。

青瓷蓮花尊現藏南京六朝博物館。

9、西晉青瓷褐彩羽人紋蓋壺

1983年出土于南京雨花臺區長崗村M5一座東吳末年西晉初年的墓中。壺體通高32.1厘米,口徑12.6厘米,底徑13.6厘米。此壺盤口,圓弧形蓋,束頸,圓鼓腹,有系,平底。胎色灰白,釉色青黃。釉層厚薄均勻,透明度較強。在胎面、釉下通體用褐彩繪畫持節羽人、仙草云氣、動物異獸。是目前所見以繪畫藝術美化瓷器的最早典型,是一件完整的藝術珍品。

壺的局部貼塑與通體釉下彩繪的先進工藝融匯于一壺之上,構成一幅精美生動、充滿神秘色彩的圖畫。蓋鈕塑一回首鳥,鈕兩旁各飾有一柿蒂;蓋面周繪人首鳥形動物,似圍繞仙草,翩翩起舞;蓋內壁穿插仙草、云氣等物。頸部繪有七只異獸。三組貼塑-兩尊佛像、四個輔首、兩個雙首連體鳥,整齊有序排列于肩部,均以褐彩勾勒。腹部二十一個持節羽人,分別上下兩排,錯落有致,兩兩相對,羽人的身邊是飄忽欲動的仙草和云氣。

青瓷釉下彩盤口壺是目前所見以繪畫藝術美化瓷器的最早典型,為研究公元三世紀我國陶瓷繪畫藝術提供了目前唯一的珍貴實物,堪稱為瓷中繪畫藝術的珍品。它的出現,改變了考古鑒定專家把釉下彩出現時間放在唐代的認識,把我國釉下彩制瓷工藝出現的時間,提前了近五百年,即從唐代中期提前到三國東吳時期。同時,它的出現為研究漢末魏晉之際,佛道教融合的歷史提供了有力的佐證。為當今中國文化藝術寶庫中的稀世珍寶。

現藏于南京市六朝博物館。

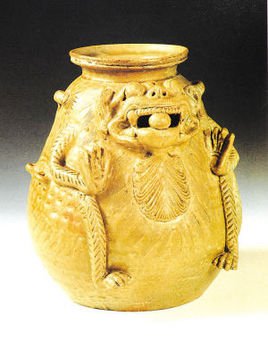

10、西晉青瓷神獸尊

1976年出土于宜興周處家族墓周墓墩中。

神獸尊口徑13.3厘米,高27.9厘米,造型略微呈梨式,肩部兩側和腹部各有三只橫系,上大下小,作品字形排列,平底微內凹。尊的腹部堆塑神獸,雙目突兀,瞠目仰鼻,口含圓珠,繩索狀的前掌外翻,后掌下撐,背后有五只小半圓形扁橫凸脊,從上至下排列。獸首兩側有繩索形四肢,后脊背有五個角形物突出,象征棕毛。肩腹部兩側各置三只橫橋形耳,成品字形排列,可穿系繩索。尊胎呈棕色,上下遍施青灰釉,釉面細潤光潔。青釉微微泛灰,釉質潤澤,但是由于受火不均而釉色不勻。周身有刻畫的蓖紋、戳印紋和堆貼紋,以表示鬃毛、羽翼和胡須。底部刻有“東州”二字。

這件青瓷神獸尊體量大,是特制的隨葬品。青瓷神獸尊體量大,神獸的神態驚人,全身刻滿紋飾,造型獨特而又具有西晉瓷器的典型特征,至今尚未發現有可靠的同類資料,珍貴至極,1993年全國館藏文物定級時被定為“國寶級”文物。

西晉青瓷神獸尊是南京博物院十件國寶級文物之一,也是江蘇省十件國寶級陶瓷文物之一

現藏于南京博物院。

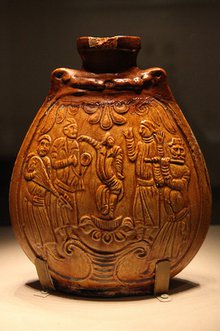

11、北齊黃釉樂舞圖瓷扁壺

1971年河南安陽范粹墓出土。此藏品為盛酒容器黃釉樂舞紋扁壺,為北齊陶瓷珍品。這件黃釉壺高20厘米,短頸,扁腹,施姜黃釉,外觀似游牧民的皮囊。肩部裝飾一周連珠紋,雙肩各有益系帶用的小孔,為外出攜帶提供方便。壺身兩面模印一組人物樂舞活動場面。五人均高鼻深目,著胡服,屬西域人形象。這與北齊統治者提倡漢人鮮卑化有直接關系。樂舞圖的中央有一位舞蹈者;他右側一人執鈸,一人彈琵琶;左側一人吹橫笛,一人擊掌伴唱;五人都深目高鼻,穿著胡服。專家們認為,這是典型的“胡騰舞”表演場面。胡騰舞是一種男子單人舞,以跳躍和急促多變的騰踏舞步為主。起舞時,男子繞圈急行,舞步變化多端,時而剛毅奔放,時而柔軟瀟灑。胡騰舞的舞者大多是白皮膚、高鼻梁的中亞人,他們通常在一塊花毯上縱情起舞,音樂則是由橫笛、琵琶等絲竹樂器演奏的樂曲。據考證,胡騰舞起源于中亞的石國。石國大致位于今天烏茲別克斯坦的首都塔什干附近,是粟特人建立的國家之一。粟特人是中世紀生活在中亞地區的一個民族,他們建立了多個城邦國家,除石國外,還有康國、安國、米國、史國、何國、曹國、火尋、戊地八國,這些國家的人在中國史書上被稱為“昭武九姓”。魏晉以后,絲綢之路日益繁榮。大量粟特人沿絲綢之路來到中國,成為中國與西方進行交易的中間商,胡騰舞大概就是這時傳入的。

北齊年間燒造的這件黃釉扁壺,造型仿西域游牧民族的水具皮囊,上面裝飾的畫面也是西域樂舞圖,無論從造型還是裝飾內容上都受到西域民族文化的影響。而它采用的是中原燒造陶瓷的技術和工藝,黃釉器制作方法有二:一是燒成的白瓷釉面上涂以含鐵色料,再低溫燒成;二是在素燒過的澀胎上直接施黃釉,但釉色不及前者潔潤。這件黃釉扁壺采用的是第一種方法。可以說它是中原文化和西域民族文化結合的產物,是南北朝時期各民族大融合的物證。現收藏于鄭州大象陶瓷博物館。

12、東晉青瓷羊形燭臺

1958年出土地于江蘇南京清涼山,為三國時期吳國的生活用具。器長30.5厘,高25厘米。插置蠟燭器具羊的造型塑造極精:作跪伏狀,昂首張口,目光馴順,體形肥壯可愛。羊頭頂部的圓孔過去曾經定為水滴,現在多數認為是用于插放蠟燭。羊全身施晶瑩的青色釉,在羊的頭部和身上點綴著幾處褐色的斑點。褐色點彩是兩晉南朝時期出現的瓷器裝飾技法,它是將褐彩涂繪在瓷器的胎體上,然后罩上青釉,再入窯高溫一次燒成。點彩的面積不是很大,有的是在器物的口沿、肩和器蓋蓋面上加數點褐彩;有的是在器物的肩腹部用褐色點彩組成各種圖案;還有的是在動物的重點部位點綴褐色斑點。這種不規則地加點褐色彩斑的裝飾技法,打破了青釉單一的色調,使瓷器的色彩顯得更加活潑。褐色點彩是我國釉下彩瓷的初期形式,在瓷器裝飾技術上具有里程碑的意義,為后來的釉下彩瓷發展奠定了基礎。

現收藏于中國國家博物館。

四、石雕

魏晉南北朝時代,是中國古代石雕藝術生氣蓬勃的發展階段,它包括佛教石雕、生活石雕以及陵墓石雕等主要門類。

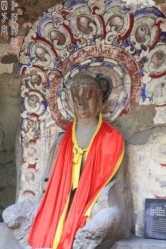

第一,佛教石雕。這一時期的石雕藝術主流形成,皆由佛教藝術影響所致,佛教石雕的主要成就體現在石窟寺的佛像雕刻上。石窟寺是在河畔山崖開鑿修建的佛教寺廟,故有千佛洞之稱。中國石窟寺的開鑿主要在南北朝至明代。我國最著名的三大石窟——山西大同的云岡石窟、甘肅敦煌的莫高窟、河南洛陽的龍門石窟,在南北朝時期就初具規模。它們的主要特點是窟內主像特大,洞頂及壁面沒有建筑處理。稍晚的北魏石窟,出現了中心柱,柱上有雕刻佛像者,有雕刻塔形者。這時的壁面皆滿布精湛的雕像或壁畫,其中內容有佛像、佛教故事及建筑、裝飾花紋等。到公元5世紀末,石窟的外部前室正面雕有蓮花座斗棋立柱,開始糅入中國木結構建筑的基本樣式,而且壁面雕像趨于簡括,多數在像外加刻各種形式的壁龕。南北朝時期石窟寺佛像的代表作要首推北魏時期云岡石窟第20窟的坐像,坐像通高13.7米,坐姿端莊雄偉,面容睿智祥和,衣褶刻畫細致,線條優美靈動,是反映北魏造像風格的典范。另外還有洛陽龍門北魏石窟賓陽洞的三世佛雕像和維摩說法造像。以佛像雕刻著稱的石窟寺還有:甘肅永靖縣炳靈寺石窟、甘肅慶陽南北石窟寺、甘肅天水麥積山石窟河南鞏縣石窟、山西太原天龍山石窟、遼寧義縣萬佛堂石窟、云南劍川石鐘山石窟、四川大足石窟,四川樂山大佛、杭州靈隱寺飛來峰造像、南京棲霞山石刻等。魏晉北朝佛教石窟與造像藝術發達,這與佛教東傳的線路,與其民族的高度融合、慘絕人寰的爭斗割據密切相關。相對封閉穩定,因而佛教藝術也不及北朝發達,僅存碩果的南京棲霞山石刻,因被后人毀損,今已難窺原貌。成都萬佛寺舊址出土的紅砂巖南朝造像,表現手法纖巧華麗,刀法細膩,可謂自成一格。

佛教造像的最大魅力就在于主尊表情的刻劃,其取端坐前視的態勢,卻無高高在上的威勢壓人之感,其祥和的面容露出一絲會心的微笑,將神靈與蕓蕓眾生的情感融為一體,菩薩、弟子的侍奉肅立,供養人虔誠聽法,又加重了莊嚴神圣的氣氛,周圍飛天起舞,揚手散花,進一步襯托出佛法無邊和極樂世界的超脫。這種天上人間的絕妙融合,充分體現了南北朝石雕藝術家杰出的想象創造力和精湛的技藝。同時,通過石雕形式的觀察,我們也可體會到當時的佛教造像與繪畫在表現風格上的一致性。

石窟寺造像之外,還有置于各種場合的石刻供養像。石刻供養像像是隨著石窟的流行而出現的,開始以大型造像為主,之后開始流行小型可移動的石造像,其風格、特征與同期石窟造像基本一致。如北魏早期佛像頭部出現水波紋發譬,多身著廣袖通肩大衣,年代較早的紋摺稀疏,線條較硬;稍晚的則紋摺密而柔軟。大型的供養像如如北周靜帝宇文闡大象二年三尊大型供像。佛像基座刻有銘文,落款“大象二年七月二十一日”。一般場合的供養像,則為形體較小的立體圓雕,它們皆與石窟造像風格似,1953—1954年,河北省曲陽縣城西南的修德寺(前身為隋朝恒岳寺)舊址出土了一批白石佛教造像,其中含紀年造像271軀,時代跨越北魏、東魏、北齊、隋、唐數朝,時間長達230年。曲陽白石佛像可以劃分為北魏晚期至東魏前期、東魏后期至北齊前期、北齊后期至隋朝、唐朝四個階段。主要題材有彌勒、釋迦、釋迦多寶、觀音、阿彌陀等。造像多數形體較小,透雕的廣泛運用使其立體形象更加突出。色白如玉,更增加了造像的純凈莊嚴。比較著名的供養像還有:西安北魏景明造像,大同北魏永固陵捧蓮蕾童子,河北曲陽東魏鄒廣壽造思維像,山西沁縣北齊石雕菩薩北魏,永安二年(529)“韓小華造”石彌勒佛像,北魏永熙三年(53年)“張開造”石觀音菩薩像,北齊彩繪石佛像,魏隆緒元年(527)“王阿善造”石佛像,1996年山東青州龍興寺窖藏出土北齊貼金石佛頭像等。

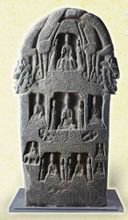

供養像中有一類叫造像碑。造像碑形狀似碑,碑上開龕造像,多刻佛教造像,極少數與道教有關,常銘刻供養人的姓名、籍貫、官職及造像緣由,有時還刻有供養人像,有些文字說明成為重要的史料。造像碑的題材、造型風格與同時期的石窟接近,可認為是縮小的石窟,但其雕刻以高浮雕為主,雕琢更加精細。出土的著名的北朝造像碑有:北魏宣武帝景明年間五尊造像,北魏建明二年(531)朱輔伯造像碑,北魏普泰元年(531)朱法曜造像碑,西魏(535—557)釋迦多寶千佛造像碑,北周天和二年(567)的楊連熙佛造像,北周天和年間(566-572)的釋迦彌勒四面造像碑,1969年甘肅酒泉出土北涼(401-439)“白雙且造”石佛塔等。

佛的象征離不開塔,它起源于印度,為藏置佛的舍利(佛骨)和遺物而建造。傳入中國后,已跟中國傳統建筑結合,演變成樓閣式木塔,塔中既供奉佛像,也可以登臨遠眺;中國佛塔先見于東漢末年,南北朝成為佛教建筑的主要形式,在北魏中期,產生了模仿木塔式樣的石塔。從北朝石窟的石刻塔心柱、塔形以及完整的石塔可看出,它們都是刻意求工的作品,皆以莊嚴的幾何體為基本形,向上延伸收縮的體勢給人以崇高的美感,精巧而繁縟的建筑細部刻畫人物佛像、風鈴、裝飾紋樣都有機地融為一體,這是佛教徒虔誠心境在藝術中具體表現。同時它也可證明,中華民族不僅具有吸收外來優秀文化的博大胸懷,也具有推陳出新的創造力。

石窟寺、佛塔和石雕佛像的裝飾花紋雕刻也非常有特色。其構思奇妙的火焰紋、蓮花、卷草紋、纓絡、飛天、獅子、金翅鳥等,不僅在當時使眾多的佛教信徒心醉神迷,而且它們還作為雕刻家工藝構圖師法的范本,一直為后人所應用傳習。例如,蓮花是佛教建筑中最常見的裝飾主題之一,盛開的蓮花用作天花的“圓光”;蓮瓣用作柱礎和柱頭裝飾。南北朝常見的蓮花瓷壺,就是受此影響而發展起來的。裝飾紋樣中的飛天主題,在敦煌石窟中表現的最為充分。飛天是最令人神往的天使形象,風姿各異,飄逸活現,最能反映出佛教精神的靈性。由鳥紋和繁花茂草裝飾的龕楣形同瑰麗的華冠。佛像背光的火焰紋,與端坐而威力無邊的佛像形成觀照,與其說火焰背光,象征和代表光明,還不如說它在顯示著佛祖無所不能的法力。另外,南北朝時期的二方連續的卷草紋,雖創造于漢代,但到南北朝時代,其構圖已融入了波斯風格。如以二組卷草相對并列組合而成者就屬其例。另外,隨同佛教藝術的東傳,在北朝的石窟裝飾藝術中,我們還可找到不少古印度、波斯和希臘裝飾藝術的影響。

魏晉南北朝時代大量石窟寺、佛塔和各種場合的供養佛像的出現,首先是時代的產物。頻繁的朝代更迭和年年的戰亂,痛苦不堪的人民,把其無法擺脫的憂思,寄托于宗教的解脫,再加上統治階級的提倡,使得佛教藝術滲透到社會的各個領域。自先秦到兩漢,中國古代雕刻往往缺乏獨立性、抒情性和敘事性,可以說,直到佛教雕刻藝術的興盛發達,它才得到根本性的改觀。佛教藝術的傳入和盛行,為我國古典藝術的發展拓寬了無盡的表現空間,中國古代藝術才能真正擺脫象征主義藝術的羈絆,走向現實主義。因此,研究和欣賞鑒藏這一時期的石刻藝術,我們就不能不對佛教石刻有所了解。進入魏晉時期,佛教藝術的創作成為信史,佛教的造像藝術也逐漸成為中國古代石雕藝術的主要表現形式之一。它既為宗教精神的產物,同時也深刻時代社會的烙印,既有崇拜者對佛教真諦的詮釋,也有藝術家個人內心的獨白。

第二,帝陵石刻群雕

帝陵石刻群雕,比兩漢更為常見,風格樣式也性了明顯的變化,位于山西大同梁山、公元484年建成的北魏文成帝文明皇后馮氏永固陵,其浮雕石刻集中于墓室的石門處,兩側龕柱雕飾精美,長尾孔雀回首振羽,口銜寶珠。孔雀上方的捧蓮蕾童子像微現笑容,面部豐滿,大耳長垂,頭后有背光。這種面相、衣飾和雕刻技法,明顯受到了云崗石窟早期佛教造像的影響。其整組石雕群像風格渾厚、端莊,主題富于對稱和變化,飛動的衣飾,給畫面增強了動感和韻律感,且具有濃厚的裝飾意趣,充分體現了佛教石窟藝術那種將端嚴與靈動華美融為一體的獨特風格。北魏遷都前,陵域在今山西大同方山一帶,遷都洛陽后,陵域選擇在洛陽瀘河以西的北邙山。遺憾的是,北朝的帝陵石雕保存不佳,陵園建筑多毀于兵火,僅存陵前神道兩旁的天祿和麒麟石雕。天祿居東,已經殘缺不全,目嗔口張,昂首寬胸,五爪抓地,雙角已失,有須子和雙翼,翼呈鱗羽和長翎狀,卷曲如勾云紋,極富裝飾意味。麒麟居西,四足已失。體態與天祿對稱,僅頭略向后仰,獨角尖已殘斷,雙翼的形狀與天祿相似。兩尊石雕造型凝重、古樸,與漢代石雕刻風格有脈息相通的聯系。另有石雕文吏殘象,通高約有3米以上。現存的北朝石雕代表作還有北朝陵墓石雕臥羊,北魏石雕插座,北魏元顯雋墓志赑屃,北魏永固陵等。

南朝陵墓的石雕,在中國雕刻藝術史上占有光輝的一頁,這個時期民族之間的斗爭和融合,加上異國文化的影響,使得南朝帝陵石刻群雕比兩漢更為常見,風格樣式也發生了明顯的變化,其造型設計和雕刻手法在漢代雕刻藝術傳統的基礎上由粗簡向精湛發展,超脫出了漢代石雕古樸粗略的技法,藝術構思和雕刻技巧都進入一個更加成熟的發展階段。代表作有梁文帝肖順之建陵,位于四川成都市南郊蜀先主昭烈皇帝劉備的惠陵,位于南京市麒麟門外的麒麟鋪宋武帝劉裕的寧陵,位于今天的江蘇省丹陽縣城東北鶴仙坳山崗南麓的齊景帝修安陵,以及梁安成康王肖秀墓前石雕等。齊景帝修安陵,位于今天的江蘇省丹陽縣城東北,鶴仙坳山崗南麓。修安陵前的石獸與西漢霍去病墓前的石雕一樣,是由整塊巨石雕琢而成,但其風格不同于西漢石雕的樸實與渾厚,而是注重形體美,刀法細膩,是名副其實的圓雕。從造型上看,盡管這些石獸是人們憑著想象力創造出來的,但是它作為一種獸類的形象是真是的。石獸整體和局部造型和諧,動勢富有節奏感,似在曠野面對蒼穹嘶吼、奔騰,充滿了藝術魅力,是南朝時期石雕藝術的珍品。

六朝陵墓石雕通常都由成對的石獸、神道石柱和石碑所組成,其石獸(天祿)有翼,略呈蹲伏狀,沉穩有力,形體雄偉,面目猙獰,刀法圓熟,并融入了圖案裝飾手法。這種立體圓雕,通高皆有3米以上。與兩漢石雕比較,它已開始由前期的渾厚、粗獷、古樸而轉向優美、華麗、靈動的作風。一方面是石雕技法走向了成熟,同時它也是對商周石雕技藝的一種復興。六朝的墓表則直接繼承漢晉以來的形制,它是在雙螭盤曲的底座上樹起多棱的柱體,柱體上端有銘刻的方版,最上為柱頂,在雕有覆蓮的圓蓋上置一小辟邪。其中六朝肖景墓表的形制最為俊健華美,雕飾雖多而無繁縟之感,從其精麗的蓮蓋項飾,我們也看到了佛教藝術對中國傳統石刻的深遠影響。

第三,日常生活石雕

石刻藝術不僅是宗教精神的象征,也是各種社會生活的再現,因而事實上魏晉南北朝的石雕內容異常廣泛。這也是由西北民族傳入的域外文化因素,它們逐漸從根本上改變了中原人民的起居生活及其對室內空間陳設的處理。

北朝貴族府第的繁華和貴族奢糜的生活,一方面我們從精湛的石室建筑及其石刻藝術可見一斑;另一方面石雕藝術本身的形象內容就是再現當時人們生活的優美畫卷從北魏和東魏石室石刻和造像碑石刻,我們可看到廡殿式的屋宇,直排的窗欞,婀娜多姿的仕女,舒袖寬懷端坐的貴族,其線條的勁健流暢,繁簡相間的勾形,都生動地再現了當時國畫的基本技法和一般的表現風格,其筆調清雅而不俗,閑適而抒情。

魏晉以來,南朝士大夫崇尚自然景致,曠達風流而不羈,這便促成了貴族府第后設園林景致的發展。從石刻的畫面,我們也可以看到聚石引泉,植林造景的意趣。

石刻藝術不僅是宗教精神的象征,也是各種社會生活的再現,洛陽龍門北魏石窟的維摩說法造像為例,可明顯看出當時的床榻家具已不同于兩漢,加高的床還附設了床頂,周圍還設有可拆卸的矮屏,這是胡床傳入中原的結果,民族及其文化的融合,在石刻藝術上得到了鮮明的反映。再如同期的蓮花洞造像,取翹單腿坐姿,其座為束腰形圈,這也是由西北民族傳入的域外文化因素,它們將逐漸從根本上改變了中原人民的起居生活及其對室內空間陳設的處理。

南朝的生活類小型石雕,在數百年間也有相當程度的發展,其中最引人注目的是滑石雕刻品。滑石雕在南朝石刻藝術中占有舉足輕重的地位,內容與形式豐富多彩,器形有俑、豬、柱礎、勺子、缽、甑、盤、杯、硯、錢幣、買地券等,其中又以俑最具時代特點。例如廣西融安南朝墓的滑石俑,(圖44)眼眉用簡練刀法一揮而就,形若彎月鳳尾;高鼻通額,面部圓實飽滿,明顯受到佛教造像的影響,與漢代人俑面部清瘦的形貌形成對比這些雕刻多為墓葬中的隨葬明器,如南京南朝墓中出土的滑石雕像,顯得全身肌肉強健,豐乳突腹,表現動態的人物十分沉穩有力,姿態傳神而恰如其分,頗具有漢俑生動的遺風。滑石豬也是常見的隨葬品,成對放置,起初它們大都生動寫實,后演變為抽象化和形式化的風格。強調生動傳神,其慣用的手法就是變形夸張和抽象,最終便導致寫實的形式演變成寫意象征的形式。這種中國古典造型藝術的一般規律,在南北朝的滑石雕刻中,也再度得到鮮明的體現。

中國古典的建筑藝術,自兩漢以來,已經是把繪畫、雕刻、文字等各砷裝飾構件融為一體,自進入魏晉南北朝后,這種建筑結構與裝飾的有機合成更為明顯,無形中也進一步造就了該時代璀璨奪目的建筑石刻裝飾藝術。中國古典建筑的樣式和裝飾構件豐富多彩,這在石雕藝術中也有不同形式的反映。例如,南北朝建筑構件的形象,與兩漢相比,它就是一種更為柔和精麗的風格,柱礎出現覆盆和蓮瓣兩種新形式,柱式也風格各異,河北定義石柱上小殿檐柱的卷殺就是前所未有的棱柱形式,目的都是為了要增強觀者視覺上的美感。再如,北魏的石刻畫像中出現了屋角起翹的新樣式,它使得體量巨大的屋頂變得更為華美活潑

下面對這一時期代表性石雕做一簡介:

1、云岡窟曇曜五窟

云岡窟位于中國北部山西省大同市西郊17公里處的武周山南麓,為中國規模最大的古代石窟群之一。它與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟和天水麥積山石窟并稱為中國四大石窟藝術寶庫。1961年被國務院公布為全國首批重點文物保護單位,2001年12月14日被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

云岡石窟依山開鑿,東西綿延1公里。存有主要洞窟45個,大小窟龕252個,石雕造像51000余軀,其開鑿從文成帝和平初(460)起,一直延續至孝明帝正光五年(524年)止,前后60多年。按照開鑿的時間可分為早、中、晚三期,不同時期的石窟造像風格也各有特色。早期的“曇曜五窟”氣勢磅礴,具有渾厚、純樸的西域情調,其中的第20窟,其中的第20窟的坐像是云岡石雕藝術的代表之作。中期石窟則以精雕細琢,裝飾華麗著稱于世,顯示出復雜多變、富麗堂皇的北魏時期藝術風格。晚期窟室規模雖小,但人物形象清瘦俊美,比例適中,是中國北方石窟藝術的榜樣和“瘦骨清像”雕塑風格的來源。

曇曜五窟

即今第16~20窟。是云岡窟的開創者、北魏著名高僧曇曜所開鑿,也就此揭開了云岡石窟開鑿的序幕。“曇曜五窟”平面為馬蹄形,穹隆頂,外壁滿雕千佛。主要造像為三世佛,佛像高大,面相豐圓,高鼻深目,雙肩齊挺,顯示出一種勁健、渾厚、質樸的造像作風。各個洞窟的主尊分別為:第十六窟是施無畏印的佛立像、第十七窟為交腳菩薩像、第十八窟也是佛立像、第十九窟是施無畏印的佛坐像、第二十窟是施禪定印的佛坐像。據說是分別象征北魏開國皇帝道武帝以來的五位帝王。

第十六、十七窟是一組。第十六窟為“立佛洞”,開鑿于公元460-470年。在曇曜五窟的最東端,洞窟基本形制與其他四洞一樣。主尊為佛立像,高13.5米,其形象與其他四洞主尊差異較大,頭部刻有波狀頭發,清秀俊逸。佛像身上穿的不是袒右肩袈裟,而是袈裟從雙肩搭下來后其衣角搭在左肘上,胸前用帶子打結的形式。這種著衣形式稱為“雙領下垂式”或“中國式袈裟”。屬北魏太和年間推行漢化時的服制。

第十七窟為“彌勒三尊洞”,開鑿于公元460-470年。主像是菩薩裝的交腳彌勒,高15.6米,頭戴寶冠,胸佩蛇飾及短瓔珞,臂著釧,斜披絡腋,束腰收腹,下穿羊腸長裙,獅子座,具有濃郁的異域情調。西壁立佛面龐渾圓,造型古樸壯美。東壁坐佛雙肩齊挺,服飾線條流暢,刀法嫻熟。窟內四壁以千佛雕刻為主,雕像清簡勁直,純真樸質,反映了云岡早期造像的藝術特點。西壁佛像背光外緣供養天,單腿半跪,雙手捧蓮,神情恬靜,造型優美。明窗東壁太和十三年造像龕,是云岡石窟分期斷代的重要標尺。

第十八窟,洞窟外觀與第十九窟基本相同,有一門及明窗。窟內主尊為立佛,同時還有脅侍菩薩立像、佛立像以及比丘像的群像結構。主尊高15.5米,立在很低平的蓮花座上,素面高肉髻,面相渾圓,大目、高鼻、垂耳、面帶微笑,寬肩,右臂垂下,手已殘,左手舉于胸前持袈裟。身著貼身的袒右肩袈裟,沿著袈裟衣紋貼滿了小坐佛。主尊兩側各有一脅侍菩薩,在菩薩頭上各雕五尊比丘像,共十尊,有的雙手合十,有的捏蓮花或水瓶等,身姿各異,它們可能是釋迦牟尼的十大弟子。左右側壁各有一立佛像,高約9米,其容貌與主尊十分相似,具圓形頭光,身軀短粗,著通肩袈裟,右手舉于胸前,五指伸展(東壁佛把大拇指和食指捏一起),掌心向前,左手垂于體側持袈裟衣角。

第十九窟是曇曜五窟中最大的洞窟,主洞左右各開一個側洞,洞窟外立面風化嚴重。主洞平面為橢圓形,穹窿頂,開有門和明窗。這是曇曜五窟的共同形式。主尊高約17米,占據窟內主要空間,高肉髻,素面,面相豐圓,下頜部分已崩塌,其容貌與第二十窟大佛極為相似。大佛直接坐在石窟地面上,無臺座。身穿與第二十窟大佛同樣的袒右肩、右肩覆衣的袈裟,右手舉于胸前,五指伸展,左手持衣角置于腹前,衣紋表現與第二十窟相同。窟內壁刻滿千佛,并在前壁左右兩隅的千佛中刻有較大的佛立像,立佛膝下有一小孩,佛摸小孩頭,據說這是釋迦牟尼和其子羅睺羅。

第二十窟的主尊是云岡石窟最有名的大佛,俗稱露天大佛。因為前壁和窟頂崩塌,本來藏在洞窟內的主尊像完全暴露在外面。立像是三大佛,正中的釋迦坐像,是依照北魏開國皇帝道武帝的形象雕塑的。像高13.7米,面部豐滿,兩肩寬厚,高肉髻,頭部素面,面相豐圓,大目高鼻、雙耳垂肩,唇上蓄八字須,嘴角微微上翹,寬肩,雙手放在腹前系禪定印,著袒右肩袈裟,右肩覆衣角,袈裟下面穿僧袛支(內衣),衣飾聯珠紋。似一位閱盡滄桑、雄才大略的長者,在陽光下俯視人間。正因成了露天雕像,所以雖是坐姿,卻仍顯得分外高大。并且由于可以遠視,更境加了他的莊嚴肅穆之感。佛像身后有火焰背光,內有坐佛及飛天等。充分反映了北魏佛教造像的宏偉氣勢。大佛全身比例適稱,造型手法簡練概括,他寬闊的身軀給人以穩健之感,為云岡石窟雕刻藝術的代表作。

曇曜五窟的雕刻技藝繼承并發展了漢代的優秀傳統,吸收并融合了古印度犍陀羅、秣菟羅藝術的精華,創造出具有獨特的藝術,是云崗開鑿最早,氣魄最宏大的窟群。

云岡第20窟的釋迦坐像

2、洛陽龍門石窟北魏賓陽洞三世佛雕像

龍門石窟位于洛陽市城南十三公里處,這里是香山和龍門山兩山對峙,伊河水從中穿流而過,遠望猶如一座天然的門闕,所以古稱“伊闕”。龍門石窟就開鑿于山水相依的峭壁間。它始鑿于公元493年北魏孝文帝由平城(今山西大同市)遷都洛陽前后。經歷東魏、西魏、北齊、北周、隋、唐和北宋等朝,雕鑿斷斷續續達400年之久,其中北魏和唐代大規模營建有140多年,因而在龍門的所有洞窟中,北魏洞窟約占30%,唐代占60%,其他朝代僅占10%左右。龍門全山造像11萬余尊,最大的佛像盧舍那大佛,通高17.14米,頭高4米,耳長1.9米;最小的佛像在蓮花洞中,每個只有2厘米,稱為微雕。而北魏佛雕中最著名的就是賓陽洞。

賓陽洞位于洛陽市龍門石窟古山北部,開鑿于始北魏景明元年(500年),有南、中、北三洞。賓陽中洞開鑿于北魏景明元年至正光四年(500-523),共花費了24年時間。此石窟是宣帝元恪為孝文帝元宏和文昭皇太后做功德所營造的洞窟之一。洞窟平面呈馬蹄形,穹隆頂,深12米,寬10.9米,高9.3米,正壁雕主佛釋迦牟尼坐像,佛像面部修長清秀,面容和藹慈祥,略帶微笑。左右有迦葉、阿難二弟子和文殊、普賢二菩薩。迦葉形象老成持重,阿難形象活潑開朗,望之栩栩如生。佛像的衣飾都由北魏早期的袒露右肩和通肩式變為褒衣博帶式,是孝文帝漢化政策在石刻藝術上的反映。南北壁均一立佛二菩薩。佛、菩薩體態修長,表情溫和,神采飄逸,是北魏晚期風行的“秀骨輕像”的典型代表。地面刻蓮花圖案裝飾,示意蓮花寶池;窟頂中間浮雕一朵盛開的大蓮花;周圍有八身伎樂和兩身供養天,加之流蘇帷幔構成一蓮花寶蓋。洞口內壁兩側為大型浮雕,分為“維摩變”、“佛本生故事”、“帝后禮佛圖”和“十神王像” 四層,其中“帝后禮佛圖”大型浮雕已在1943年被盜往國外。

p class=”kt” style=”text-align:center;”>賓陽中洞正壁主佛釋迦牟尼坐像

賓陽北洞始鑿于北魏時期,唐朝初年(641-650年)完成。主尊為阿彌陀佛,火焰紋背,光繁雜而生動。洞口兩側龍頭柱基與大同北魏司馬金龍墓出土的柱基造型風格相同,屬北魏晚期之作品。阿彌陀佛高近10米,雙手平分指天、地,就是釋迦牟尼出生后站在蓮花上所說的“天上天下,唯我獨尊”。

賓陽北洞阿彌陀佛坐像

賓陽南洞北魏開鑿,隋代至唐初完成(595-618)。正壁主像一佛、二弟子、二菩薩五尊大佛,主佛阿彌陀佛面部豐潤,唇厚,衣紋自然,流暢。南洞造像上續北魏剛健雄偉,下開隋代生動活潑,屬于過渡時期的風格。洞內眾多的造像題記為研究者提供了珍貴的文字資料。

賓陽南洞正壁主像

3、龍門窟北朝“維摩詰”造像

“維摩詰”是釋迦牟尼同時代的一位大乘居士、“在家菩薩”,為人博學、多智而善辯。所謂“維摩變”的維摩詰各種造像即是以《維摩詰經》依據的雕塑、繪畫創作。“維摩詰”造像在龍門出現始于孝文帝遷都于洛陽遷洛前后,在宣武、孝明二世達到極盛,東魏、北齊仍有繼作。

維摩變”比較著名的有吉利萬佛溝上寺三號窟、鞏義石窟二號窟、龍門石窟的賓陽中洞、龍門石窟的蓮花洞等處。其中以賓陽中洞的“維摩變”最多,有一百二十九鋪,成為北朝的龍門造像在題材方面一個顯著的特點,也代表著“維摩變”的最突出成就。如中洞主尊佛的南側上層的維摩詰造像:頭戴小冠,寬衣博帶,手持麈扇,右腿蜷曲,斜臥于帷帳內的胡床之上。面容清癯,額下長髯,沉靜的面容透露出睿智和散淡的神情,儼然是魏晉名士的風范。與主尊佛的北側上層的文殊菩薩形象形成鮮明的對照。這種形象在整個洞窟其它佛像塑造中也是絕無僅有,與神袛的莊嚴和世俗的恭謹俱大相徑庭。從中明顯可以看到本地匠師技藝、南朝書畫風格、儒釋道文化融合之影響,真實地記錄了魏晉南北朝時期北方鮮卑族文化與中原文化融合的過程。在石雕藝術的發展歷程乃至美術史上的價值皆不可低估。

“維摩詰”造像

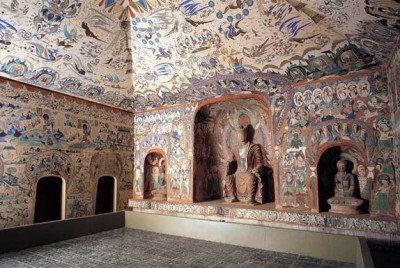

4、敦煌莫高窟

俗稱千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六國的前秦時期,歷經北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建,形成巨大的規模。有洞窟735個,壁畫4.5萬平方米、泥質彩塑2415尊,是世界上現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術地。與山西大同云崗石窟、河南洛陽龍門石窟、甘肅天水麥積山石窟稱為中國四大石窟。1961年,莫高窟被中華人民共和國國務院公布為第一批全國重點文物保護單位之一。1987年,莫高窟被列為世界文化遺產。

莫高窟主要以精美的壁畫、塑像和藏經洞聞名于世。其藝術特點主要表現在建筑、塑像和壁畫三者的有機結合上。塑繪結合的彩塑內容主要有佛、菩薩、弟子、天王、力士像等。彩塑形式有圓塑、浮塑、影塑、善業泥等。圓雕、浮雕除第96、130窟兩尊大佛,第148、158兩大臥佛為石胎泥塑外,其余均為木骨泥塑。佛像居中心,兩側侍立弟子、菩薩、天王、力士,少則3身,多則11身。以建于初唐第96窟35.6米的彌勒坐像為最高。

敦煌莫高窟的北朝洞窟現存36個,除第461窟在北區外,其余皆分布在南區中段第二層和第三層。洞窟窟門均東向。除第285窟有西魏大統四、五年發愿文題記外,無可供斷代的直接性材料。通過對洞窟形制、塑像、壁畫、裝飾紋樣的分類排比,可將北朝洞窟分為四期。

第一期:包括268、272、275窟。三窟南北比鄰,自成一組。其開鑿年代尚無定論,有的學者認為其開鑿年代約相當于北涼占領敦煌時期,即北魏明元帝泰常五年—道武帝太平真君三年。有的則認為此組洞窟開鑿年代的上下限為當從接近北魏孝文帝太和八年(484)和太和十一年(487)起,至太和十八年(494)遷洛后不久。

第二期:洞窟主要有259、254、251、257、263、260六個窟。287、265窟的始建年代亦為北朝第二期。莫高窟北朝第二期洞窟的年代,約在465—500年即北魏文成帝和平五年至宣武帝景明元年左右的北魏中期。

第三期:洞窟主要有437、435、431、248、249、288、285、286、247、246十窟。年代為元榮一家統治敦煌時期(525—545),即北魏孝明帝孝昌元年至西魏文帝大統十一年前后。

第四期:主要有十個洞窟。洞窟形制以方室單龕窟為主,中心塔柱數量減少。方室單龕窟,一般為平面方形,覆斗形頂,西壁鑿一大龕。中心塔柱窟的中心柱四面多開鑿單形龕,窟頂人字披上影作脊枋、檐枋和椽子。第四期的年代相當于西魏大統十一年至隋文帝開皇四年,即545—585年,主要時代在北周時期。

這些窟內頂部和四壁滿繪壁畫,頂和四壁上部多為天宮伎樂,四壁下部為藥叉或裝飾圖案。中部壁面除千佛外,主要畫佛傳、本生和因緣故事。北周時期,這類故事題材增多,并且還畫到人字披或窟頂四坡上。佛傳故事畫除降生、出游四門、降魔、初轉法輪等片斷外,還有內容連續的長幅佛傳故事畫。石雕的特色并不顯著。

莫高窟第285窟(北魏孝明帝—孝莊帝)繪畫與彩塑

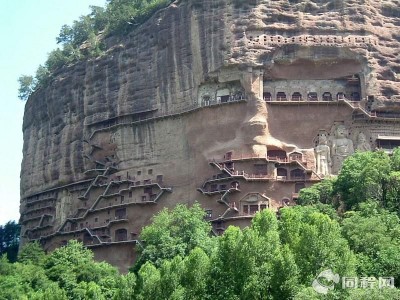

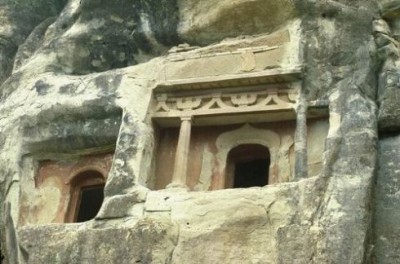

5、麥積山石窟

位于甘肅天水市東南部,因該山狀如堆積的麥垛而得名。石窟窟龕鑿于高20-80米、寬200米的垂直崖面上。始建于后秦(384年―417年),大興于北魏明元帝、太武帝時麥積煙雨期,孝文帝太和元年(477年)后又有所發展。西魏文帝元寶炬皇后乙弗氏(乙弗皇后)死后,在這里開鑿麥積崖為龕而埋葬。北周的保定、天和年間(561年―572年),秦州大都督李允信為亡父建造七佛閣。隋文帝仁壽元年(601年)在麥積山建塔”敕葬神尼舍利”,后經唐、五代、宋、元、明、清各代不斷的開鑿擴建,遂成為中國著名的石窟群之一。約在唐開元二十二年(734年)的時候,因為發生了強烈的地震,麥積山石窟的崖面中部塌毀,窟群分為東、西崖兩個部分。麥積山石窟在東崖保存有洞窟54個,西崖140個層層相疊,密如蜂巢。各洞窟之間有棧道相連,攀援而上可達山頂。現存有窟龕194個,其中東崖54窟,西崖140窟,泥塑、石胎泥塑、石雕造像7800余尊,最大的造像東崖大佛高15.8米,壁畫1000余平方米。

麥積山東崖的石窟以涅盤窟、千佛廊、散花樓上的七佛閣等最為精美。在涅盤窟前有四根粗短的石柱,柱頭有蓮瓣形的浮雕,柱頂不用斗拱,而代之以浮雕的”火焰寶珠”,設計構思極其巧妙,這座崖閣是北魏晚期建筑的,是石窟寺建筑中的珍品。千佛廊長32米,崖壁上分兩層整齊地排列著258尊石胎泥塑的神像,神情各異,栩栩如生。西崖聚集著萬佛堂、天堂洞、121窟、123窟、127窟、165窟等最有價值的洞窟。萬佛堂又叫”碑洞”,跨進門,迎面是一尊3.5米高的接引佛,雙目微合,雙手作接引之姿。窟內現存泥塑30多件。前壁的左上側留有影塑的千佛千余身。窟龕中有許多制作精巧的彌勒、沙彌、供養人的雕塑。天堂洞是兩崖上最高的石窟,窟內全是大型的石刻造像,中間一尊,高1.95米,左右兩尊,高1.28米,每尊像約有二、三噸重。

麥積山北朝時期的石窟有座,分別為135窟、142窟、37窟、127窟、44窟、123窟、165窟。現簡介如下:

135窟:北魏晚期(516-534)開鑿,為西崖三大窟之一。俗稱”天堂洞”,即王仁裕《玉堂閑話》中稱之為”天堂”者。橫長方形平頂窟,其獨特之處是前壁上部開三個明窗。全窟共有造像17身。正壁中龕泥塑一佛二菩薩和窟左石雕一佛二菩薩,都是形神兼備的優秀作品。壁畫約保存50平方米。正壁上部繪涅盤變,其右側的八王爭舍利,構圖準確,描繪真切,表現了激烈的爭戰場景。

142窟:北魏晚期(516-534)開鑿,窟內塑三世佛及菩薩、弟子。壁面又有貼影塑佛、菩薩、飛天及供養人等。布局嚴謹,形式多樣,是內容最豐富的洞窟之一。

37窟:龕內塑坐佛一身,右側一脅侍菩薩。主佛高2.10米,頂作低平螺旋髻,略有殘損,面形方圓,著通肩架裟,善跏趺座于方形座上,中踩半圓蓮臺,體軀健美,神態安詳。右脅侍菩薩,高1.85米,頂蓄高髻,戴華髻冠,面容豐滿,形體修長,雙手自然交叉于胸際,姿態優美,表現手法簡練、生動,是麥積山北朝造像的精品。

127窟:大型頂窟,平面橫長方型,頂高4.5米,四周高3.95米,面闊8.60米,進深5米,窟頂正中為橫長方形藻井,其四周有四個梯形披,窟內正壁、左壁、右壁各開一淺龕,四壁和整個窟頂繪滿壁畫。

44窟:建造于西魏。正壁龕內塑坐佛一身,龕外塑左右脅侍菩薩各一身,左、右兩壁后側塑弟子各一身。佛高1.60米,水渦紋高肉髻,內穿僧祗支,胸前系結,外披通肩袈裟,結跏跌座。肉髻、胸前、衣裙上均殘存彩繪痕跡,覆于佛座前的懸裳衣褶俱呈圓轉的線條,質感厚重,層次分明,富有裝飾趣味。佛面形方園適中,端莊典雅、微微俯視、和藹可親,集中體現了西魏造像的美感。龕外脅侍菩薩高1.30米,頭戴冠,發呈三縷,披于肩上又垂至臂肘,袒上身,披巾繞肩。佩項飾,下著裙,側壁弟子高1.07米,形象質樸。

123窟:建造于西魏。平頂方形窟,頂高2.47米,面闊2.45米,進深2.35米,其四周又鑿高寬各30厘米的低壇基,正左右三壁各開一圓拱形淺龕,左右壁龕前的壇基上做方形佛座。

165窟:于西崖中層東端。建于西秦或北魏早期,存造像均為南宋。原造像全毀,僅存束帛佛座和背光。窟內正壁塑交腳彌勒菩薩一尊,內著僧祗支外穿通肩大衣,結跏跌坐。左右各立中年女性供養人一尊,高髻花冠橢圓臉。眉彎長與鼻相通,眼角上翹,小嘴,著當時世俗女式服裝,外著交領長衣,右邊腰中系帶,長裙蓋足露腳尖,右手握拳上舉、左手下垂、衣紋線條自然流暢、身材窈窕、俏麗潤秀、個性鮮明、為當時上層社會年輕貴婦的真實寫照。左壁菩薩、頭頂方巾、額有毫光、袒胸、內穿斜領小衣,外著開領長衫、兩手重疊于腹前、手心向上、作觀音相。右壁菩薩頂束高髻,面形與左菩薩相同。左、右壁菩薩面目端莊秀麗、儀態典雅、肌膚細膩、怡然自得、溫婉可親,具有鮮明的性格特征。

6、鞏縣石窟寺

位于河南省鞏縣孝義鎮東北九公里的寺灣村東。創建于北魏, 原名希玄寺。據唐龍朔二年 (662)《后魏孝文帝故希玄寺之碑》記載,北魏孝文帝在此創建伽藍。嗣后經東西魏、北齊、北周、唐等各代相繼增鑿龕像,歷經四百多年。現存石窟前的木構建筑為清同治年間所修。寺南臨洛水,背依大力山。山的上部為厚4.50米的黃土層,下為巖石層,露出地面的部分厚20米。石窟群就開鑿在巖石層上。現有主要洞窟 5個,千佛龕 1個,摩崖造像3尊及歷代造像龕328個。總計大小造像7743尊,造像題記及其他銘刻 186則。造像題記包括北魏3則、東西魏10則、北齊29則、北周2則、唐代85則、宋代2則、時代不詳的30則。鞏縣石窟具有布局嚴整、內容豐富、雕飾精備、設計統一等特點,是中原地區的一處重要佛教石窟。1982年中華人民共和國國務院公布為全國重點文物保護單位。

五座洞窟皆南向平列。分為東、中、西 3個區。第1、2窟為西區,第 3、4、5窟為東區,在 2窟和 3窟之間長約27米的巖壁中段,1977年清除積土,發現40個小龕,劃為中區。窟的外壁均有摩崖雕像。5個窟平面均近正方形。第 1、2、3、4窟為有中心柱的塔廟窟,第5窟為無中心柱的佛殿窟。其中第 2窟僅鑿出窟的雛形即中輟。

五個洞窟中以第1窟最大。長、寬各6.5米,高6米。開鑿時間也最早,相當北魏孝明帝時期;第5窟最小,長、寬各3.2米,高3米,開鑿時間也最晚,約當北魏末年。各窟門外兩側多雕有高大的力士像,窟內中心柱四面及四壁雕釋迦多寶、維摩文殊、三世佛和千佛等。壁腳刻神王、怪獸、伎樂,姿態各異,造像面型方圓,表情寧靜,衣紋簡潔疏朗。窟頂平棊飾精致的忍冬紋和蓮花化生。第5窟平頂中心雕一盛開蓮花,四周圍繞六體飛天并填以各種裝飾圖案,十分華麗。在第 1、3、4 窟門內兩側都雕有”禮佛圖”的供養行列,其中以第 1窟“禮佛圖”浮雕最為精美,東面的3幅是以男像為首的供養人像,西邊是以女像為首的供養人像,各以僧尼為前導,侍從環拱,傘扇雜陳,作行進狀,場面盛大,儀容肅穆,真實反映了北魏統治階級的出行情形與宗教活動。

鞏縣石窟的主要洞窟是繼洛陽龍門石窟之后開鑿的,上承云岡石窟和龍門石窟的雕造遺風,簡雅洗練,成為北魏晚期風格的典型,而且還孕育著北齊、隋代雕刻藝術的萌芽,在中國古代雕刻史上占有重要地位。

鞏縣石窟第一窟“禮佛圖”浮雕

7、甘肅永靖縣炳靈寺石窟

甘肅省永靖縣城西南35公里小積石山中,緊鄰著名的劉家峽水庫。炳靈寺石窟是我國石雕藝術延續時間最長的石窟之一,因保存有中國石窟最早期、中期和最晚期的壁畫和石雕,內容豐富,題材廣泛,被譽為“中國石窟的百科全書”,在我國石窟藝術中占有非常重要的位置。

炳靈寺最早叫“唐述窟”,為羌語“鬼窟”之意。后歷有”龍興寺”、”靈巖寺”之稱。明永樂年后,取藏語“十萬風光掠影佛”之譯音,取“炳靈寺”或“冰靈寺”之名。窟龕造像鑿于大寺溝右側峭壁上,長2公里,上下四層,高低錯落,洞窟層層疊疊,棧道曲折盤旋而上。幢蓋縱橫,瀕臨黃河,氣勢莊嚴。

石窟分布在上寺、下寺、洞溝、佛爺臺等處,以下寺最為壯觀,始創于西秦,經北魏、西魏、北周、隋、唐、元、明、清各代擴建,距今已有1600多年歷史。現保存西秦、北魏、北周、隋、唐、元、明、清窟龕183個,大小石雕像近800尊,分石雕、石胎泥塑和泥塑三種,壁畫約900平方米。炳靈寺最為典型的是石雕像、浮雕佛塔和密宗壁畫藝術,與莫高窟和麥積山石窟并稱為甘肅三大石窟。作品中以唐代作品居多,約占三分之二。

炳靈寺石窟現存最重要洞窟為169 窟,由天然洞穴鑿造而成,高約15米,寬27米,深19米,距地面40余米。窟內現存有西秦時代造像和壁畫,其中壁龕24個,人物造型剛健挺拔,栩栩如生。壁畫畫風質樸、題材豐富,有說法圖、維摩詰變、無量壽佛、釋迦多寶佛、彌勒菩薩及十方佛、千佛、飛天、伎樂、供養人等。壁畫中神人衣袂飄逸,色澤絢麗,構圖古雅。169窟的6號龕為一佛二菩薩,龕側墨書題記有“建弘元年歲在玄枵三月廿四日造”。 建弘元年為西秦乞伏乾歸年號,為公元420年,這是中國佛教石窟中現存最早有紀年題記。

炳靈寺169窟內6號龕“一佛二菩薩”

8、甘肅慶陽南北石窟寺

石窟寺有南北兩個。北石窟寺俗稱大佛寺,位于甘肅省慶陽縣西峰鎮西南25公里覆鐘山西麓。北石窟寺建于北魏北魏宣武帝永平二年(509),開窟于南北長110米、高20米的石巖上,后經西魏、北周、隋、唐、宋、清和人繼續開窟增添。共有大小窟龕295處,石雕造像2125尊。窟龕上下密集,宛如蜂房。大窟高達14米,小龕只有20厘米,是甘肅省石窟藝術最集中的一處。北石窟寺的窟龕大都建在一個崖面,造像有立像、菩薩、菩薩乘象、倚坐菩薩、三頭四臂阿修羅、交腳菩薩、薩埵那太子本生、佛傳故事、坐佛、飛天、蓮花、化生、佛塔等,內容豐富,部分造像軀體高大,第1與165窟的主題。兩窟時當北魏中期,窟規模宏大,造像雄偉莊重,淳厚洗練而又兼有生動細膩,體現了由北魏早期粗獷健勁的作風向著晚期秀骨清像的過渡。在造像的模式上無疑受到龍門石窟的影響,但又有獨特的地方特色。兩窟比較,第1窟造像略顯清秀。兩窟佛、菩薩像,富有氣勢和力量的阿修羅,聰慧恬靜的乘象菩薩及其弟子、象奴,規模空前的浮雕薩□那太子舍身飼虎故事和佛傳故事,都顯示了匠師的深厚功力其中第165窟,寬達21.7米,高13.2米,進深15.7米。內雕高達8米的立式佛像七尊,高4米的的脅侍菩薩十尊,彌勒菩薩二尊,三頭四臂的阿秀羅和騎象的普賢與彌勒菩薩和一尊。窟頂有知佛、飛天、伎樂人、建筑物和佛本生故事等多種體裁的休繪浮雕。這是少見的具有代表性的北魏石窟藝術的佳作。

南石窟寺位于甘肅省涇川縣城東7.5公里處的涇河北岸的蓄家村,背山面水,綠樹環繞,景色秀麗。東北距北石窟寺45公里。南石窟寺建于永平三年。據《南石窟寺之碑》記載,南石窟寺由當時涇州刺史奚康生于永平三年(510)建造。今存窟龕5個。1號東大窟和2號西小窟保存較為完整。東大窟為南石窟寺的主窟,高達13米,寬約17米,深14米,結構獨南北石窟寺特,造型宏偉。入窟后迎面三壁圍立高達2米多高大立佛七尊,脅侍菩薩十四尊,窟頂有浮雕佛傳故事,窟門兩旁內雕菩薩兩尊,外壁雕天王兩身。西小窟兩側分排雕有十六羅漢、八菩薩、六力士、正中為三菩薩,均為石胎泥塑,分別為唐代和晚清風格。

慶陽北石窟寺165號窟

9、天龍山石窟

天龍山石窟在山西太原市西南40公里天龍山腰。天龍山亦名方山,海拔高1700米。這里風光秀麗,歷史上曾是北齊皇帝高洋之父高歡的避暑宮天龍寺,宋代易名為圣壽寺,一九四八年失火,寺廟被焚毀。一九八一年,搬遷太原南郊南大寺于山上,現已修葺一新。

石窟分布在天龍山東西兩峰的懸崖腰部,有東魏,北齊、隋、唐開鑿的24個洞窟,東峰八窟,西峰十三窟,山北3窟。現存石窟造像1500余尊,浮雕、藻井、畫像1144幅。石窟的最早開鑿者是東魏大丞相高歡,即東峰的第2、3號窟;其子高洋開鑿3窟,即東峰的1號窟和西峰的第10、16號窟;北齊至隋之間開鑿了東峰第11號窟;隋煬帝為晉王時開鑿東峰第8號窟;余為唐代開鑿18個窟。共跨越4個朝代,歷時400多年,反映出各個時期的不同風格和藝術成就,卻又有著一線相連的傳統關系。各窟的開鑿年代不一,以唐代最多,達十五窟。東魏石雕比例適度,形象寫實、逼真,生活氣息濃郁;唐代雕像則愈見嚴謹、洗煉、精湛。唐代石雕體態生動,姿勢優美,刀法洗煉衣紋流暢,具有豐富的質感。第九窟“漫山閣”中的彌勒大佛坐像高約8米,比例和諧,容貌端莊凝重;下層觀音立像,高約11米,形體豐滿,瓔珞富麗,紗羅透體,而普賢雕像,面帶微笑,治然自得,是石雕中的精品。

兩座東魏窟和三座北齊窟都是方形窟室,三壁三龕的形制,東魏尊像組合皆三尊像,為正壁釋迦、左壁彌勒、右壁阿彌陀的三世佛。窟前券面火焰形,券口飾以拱背兩頭龍,龍頭當券腳分位,立于門兩側之八角柱上(第二圖)。佛頭大都被盜,雕像有著明顯得魏晉風骨的感覺。西魏改為五尊像,倚坐的彌勒佛改為交腳坐的彌勒菩薩。東魏像清瘦,造像手法樸實、簡潔,仍是“秀骨清像”的風格。

北齊的第1、10、16號窟,窟前增加了仿木結構的前廊,廊雕二柱,柱頭承普柏枝,枋上有一斗三升斗拱,補間則施人字形叉手,是現存北齊的唯一建筑實例,可以看到龕形和窟形上對于建筑結構的關注,相當精確地再現當時木構建筑的原貌。

左東魏2號內三尊像組合和窟前火焰形券面 右:北齊第10號窟前增加了仿木結構的前廊

10、遼寧義縣萬佛堂

位于義縣城西9公里大凌河北岸的福山上,分東、西兩區,共存16窟43O余尊造像,為北魏時代的石窟造像,是我國東北地區年代最久、規模最大的石窟群,被譽為中國北方石窟造像藝術寶庫。窟內的魏碑被梁啟超和康有為稱為“元魏諸碑之極品”。

萬佛堂石窟分為東西兩區,共存16窟43O余尊造像。

據碑刻記載:西區是北魏太和二十三年(499年)平東將軍營州(今朝陽)刺史元景為黃祈福開鑿的。現存9窟,分上下兩層,下層為6大窟,上層為3小窟,另有部分壁龕。保存較完整的是第一窟和第六窟,由東向西依次排列:

第一個窟門上刻有“佛光普照”四個大字,窟內平方形,高約5米。東西北三壁各雕三佛,北魏的珍貴遺跡,經過泥塑后又復原,面目已難辨認。下部四尊佛像為后代補雕。窟中央有一方形石柱,上連窟頂,方形石柱四面布滿精細的雕刻,尖拱上的佛像,供奉人像和上層佛合內的佛像,待者及弧形華幔,化生童子,窟頂的飛天,門內窟壁的千佛式座佛,都是典型的北魏中期造像,刀法勁健,形象生動。

第六窟現存一尊大彌勒佛,高約3.2米波形發髻,細眉長眼,高鼻薄唇,叉腳倚坐,體現一種慈善尊嚴和超然出世的神態,是典型的北魏造像,兩目邊侍菩薩,無朝和無葉,這尊彌勒佛是萬佛,叫叉腳彌勒。年代雖然為北魏后期,但跟常見的北魏后期“秀骨清相”造像風格有很大不同,雄偉壯叉腳彌勒健,帶有明顯的北魏早期風格。

元景造像碑刻在第五窟南壁上,題記上記載有:“維大魏太和廿三年歲次己卯四月丙午朔八日,諸軍事平東將軍營州刺史元景上為皇帝陛下敬造石窟一區……”這則題記明確了萬佛堂石窟的開鑿年代,史學和書法價值皆很高。康有為譽之為“元魏諸碑之極品”。梁啟超評為“天骨開張,光芒閃溢”,歷來為書家珍視。第五窟的窟頂有一朵碩大精美的蓮花藻井。這朵蓮花從內到外分成幾層,在花蕊外有六身飛天圍成一周,在飛天外層是一圈細長尖角的兩層蓮瓣。這朵蓮花雕飾精美,構圖精巧,堪與龍門蓮花洞相媲美。

韓貞造像碑刻在第四窟南壁上,雖殘損嚴重,但史料價值很高,是研究我國北方民族史及邊疆史極為珍貴的實物資料。

東區是北魏景明三年(502)慰喻契丹使員外散騎常侍韓貞等74人開鑿的私窟。石窟佛像大者丈余、小者不過盈寸,整個造像群布局嚴謹,內容豐富,鐫刻精巧,形象生動,栩栩如生。所存石刻造像甚少,最為顯眼的是一尊“千手千眼觀音佛像”,為明清時匠人所塑。

左:第六窟現存大彌勒佛交腳彌勒 右:第五窟窟頂的大蓮花藻井

11、南京棲霞山石刻

位于南京市東北20公里的棲霞山。南齊時沙門法度舍宅為高僧明僧紹建棲霞精舍。宋景德四年(2015)改為棲霞禪寺。現該寺系2015年1月重建。包括明徵君、舍利塔和千佛巖3處。“明徵君碑”為唐碑,唐高宗李治撰文,書法名家高正臣書。位于在棲霞寺門右側。舍利塔在棲霞寺后,始建于隋仁壽元年(601)

千佛巖位于舍利塔后,為南朝造像,開鑿于齊永明二年(484)此后梁朝蕭氏諸王繼續鑿巖造像,或五、六尊一龕,或七、八尊一龕。千佛巖石刻造像較大同云崗石窟遲31年,但比洛陽龍門窟早17年。故千佛巖被譽為“江南云岡”而名聞中外。其名人亦石刻始于南朝,其分布相對集中于鳳翔峰,中峰、東峰的諸景點。現存大小佛龕394個,造像515尊。其中有不少是明朝隆慶年以后雕鑿的。近年考察又在龍山、中峰、棲霞行宮等處巖壁發現大小不等的佛龕近30余處。新近又有反映,鳳翔峰東坡“褲子襠”也有古佛龕,俗稱“懲罰佛”。佛龕349個、佛像共為515尊的結論。

1925年棲霞寺主持僧將千佛巖造像除無量殿入口兩側觀音、勢至2像外,全用水泥涂繕,故現外觀已非原貌

南京棲霞山千佛巖石刻造像

12、北朝造像碑

北魏景明造像

上個世紀五十年代初,西安地區出土了一批北魏宣武帝景明年間的佛教石刻造像,共五件。具體為:景明元年(501)四面石刻造像,景明二年徐安洛造像碑,景明三年劉保生造的無量壽佛,景明年間劉保生夫婦造彌勒佛,景明四年杜供仁造像碑和釋迦多寶彌勒造像碑。其中四件藏于西安碑林博物館,一件藏西安博物館。其中更為著名的是刻于北魏宣武帝景明二年(501) “景明四面造像”。景明四面造像 高60厘米,寬56厘米,1953年出土于未央區查家寨。該造像四面刻有蓮花拱龕,龕內皆為一佛二菩薩,中間為釋迦牟尼佛盤腿坐像,佛后刻背光,座下刻三個力士,兩側的菩薩立于力士頭上,佛和菩薩皆身披通體法衣。拱龕兩端刻有臺柱、帷幔等雕飾,龕頂部及兩邊刻32個小佛坐像,下有56字銘文,是研究北魏書法的珍貴資料。

景明四面造像一佛二菩薩造像碑

朱輔伯造像碑

刻于北魏后期建明二年(531),是現存最早的造像碑之一,1959年在陜西華縣瓜坡出土。現藏西安碑林博物館,為國家一級文物。碑高178厘米,寬85厘米,厚19厘米。北魏后期朝政腐敗,政權更迭頻繁:永安三年(530)九月,孝莊帝元子攸誘殺控制朝政的爾朱榮,爾朱兆、爾朱世隆起兵殺君,十月推元曄為帝,改元建明;建明二年(531)二月,爾朱氏廢元曄,立元恭為帝,改元普泰;普泰元年(532)十月,晉州刺史高歡大敗爾朱氏軍后廢元恭,立元朗,改元中興。因而531年年號異常復雜:1—2月為建明二年,2—10月為普泰元年,10—12月為中興元年。此后高歡遙控北魏朝政,永熙三年(534)北魏分裂成高氏的東魏和宇文氏的西魏,統一中國北方一個半世紀的北魏王朝結束。

朱輔伯造像碑

朱法曜造像碑

刻于北魏普泰元年(531),碑身有些弧度,四面刻字,1959年陜西省華縣瓜坡出土。所以此碑與朱輔伯造像碑其實刻于同年,也在同地出土,根據銘文,連捐刻人也可能為同一人。但朱輔伯造像碑明顯更華麗,朱法曜造像碑碑首的龍變成小佛,裝飾效果也大打折扣。說明戰亂之后已經沒有財力和時間雕刻華美的石碑的。佛像也刻成清碩瘦長狀的“秀骨清像”,明顯受到了南朝漢風的影響。

朱法曜造像碑

楊連熙佛造像

刻于北周天和二年(567)。碑高58cm,寬46cm,楊連熙為出資人姓名。此碑的佛與二位菩薩都站在蓮花上,下面還有兩只獅子。北周(557—581)的佛像較少見,其造型頭大、腳短、身體壯碩,已透露出些許隋唐造像的風格(隋唐根于北周)。北周是宇文泰長子宇文覺廢西魏恭帝自立的朝代,其為隋統一中國奠定了基礎。

楊連熙佛造像

北魏永固陵捧蓮蕾童子

方山永固陵屬全國重點文物保護單位,是中國北魏文成帝文明皇后馮氏的陵墓。馮氏兩度專政,是北燕馮弘孫女,虔信佛教。在山西大同北西寺兒梁山(古名方山)南部。始建于孝文帝太和五年(481)。十四年入葬,稱永固陵。1976年發掘。墳丘高22.8米。永固陵墓室為磚筑,建于墓冢的中心,由墓道、前室、甬道和主室構成,總長235米。主室平面近方形,南北長6.4米,東西寬6.83米,高7.3米,四壁微向外凸呈弧形,向上內收成四角攢尖頂,頂心嵌一上雕蓮花圖案的白砂石。甬道聯接前室和主室,甬道的前后兩端各設一道大型石券門,制作工整精細。兩側龕柱的雕飾精美,各浮雕一手捧蓮蕾面帶笑容的赤足童子,體態豐腴,衣帶飄飛,童子下端又各雕一口銜寶珠立于圓頂束腰狀物上的朱雀,束腰部飾有連珠紋。石門墩雕作虎頭狀,造型渾厚有力,雕刻線條流暢,是北魏石刻的精品,具有較高的藝術價值,中國歷史博物館現已將其復原展出。

北魏永固陵捧蓮蕾童子浮雕