宋人絕句鑒賞之八

題西林壁 蘇軾

橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。

不識廬山真面目,只緣身在此山中。

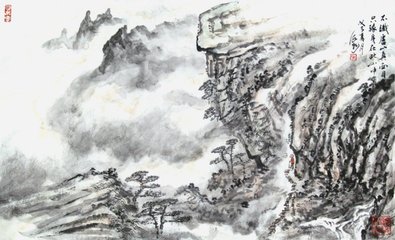

有人曾給中國的名山下了這樣一個評價:泰山之雄,華山之險,廬山之瀑,衡山之石,雁宕之怪,峨眉之涼。其實,作為“奇秀甲天下”的廬山,它的美景并不全在于那下掛千丈,噴雪濺珠的飛瀑。五老峰的奇特山勢,大天池的霞落云飛,東林寺的晨鐘暮鼓,玉淵潭的急湍驚波,古往今來也不知傾倒過多少游客,引起過多少詩人的驚嘆和謳歌。

但我們如果稍微翻閱一下這為數眾多的詠嘆廬山的詩章,就會發現它們大多是流連或拜倒在廬山那瑰麗奇迷的山色之前,或描摹、或詠嘆它那神奇秀麗之景,或以景寓情、借物詠志,在迷茫的云霧、瑰偉的山姿之中揉進個人的遭遇和情感。至于站到群峰之上、眾山之外來概括對廬山的總體印象,并寓人生哲理于其中,這樣的詠山詩就不多見了,而象蘇軾《題西林壁》這樣的詠山詩則更是鳳毛麟角、極為少見。

《題西林壁》是神宗元豐七年(1084)四月,蘇軾與友人參寥和尚同游廬山西林寺所作的題壁詩。西林寺,原是東晉高僧竺曇的禪室,在東林寺西面,自晉至唐一直香火鼎盛,元代毀于兵火,明代復修,清咸豐四年(1854)再次被毀,現僅存屋宇一間。西林寺在廬山西麓,是游廬山的必經之所。在此眺望廬山,五十里廬山橫亙于前,七十二峰盡收眼底。所以詩的一、二句就是從大處落墨寫對廬山的總體印象。既然是總體印象,就不能囿于一面,要從不同的角度去觀察。詩人先面對廬山橫看,這時廬山猶如一道長嶺自北向南橫亙于天地之間,亦婉如云龍盤旋于鄱陽湖畔。它首尾長約二十五公里,寬約十公里,所以從西麓的西林寺正面眺望,無數山峰平列眼前。但如變換一下角度,順著山勢縱觀,廬山給人的形體感又變了,只能看到眼前的漢陽峰。漢陽峰,在廬山西南,海拔一四七四米,為廬山最高峰。盡管廬山有峰七十二,因為是縱觀,別的山峰或為其所遮,或重疊于其下,因此巍巍廬山就只見此一峰矗立于云表了。對廬山的形體感覺,不光橫看、縱觀得出的印象不一樣,而且“遠近高低各不同”。比起首句來,這句詩更加概括。此詩之妙,還不在于詩人高度概括了廬山的千姿百態,更重要的是要讓讀者從中領悟出一個人生的哲理。對一個事物的觀察,如果站的角度不同,就會得出不同的印象;不同的距離、不同的高度,也會得出不同的結論。聯想一下我們的日常生活,大至政治運動,小至一花一草,不是常因觀察的角度不同而得出的結論迥異嗎?大革命時期的湖南農民運動,土豪劣紳罵之為“痞子運動”,共產黨人卻贊之為“革命先鋒”,五四時期的白話文學,遺老們鄙之為“引車賣槳者語”,改革者卻譽之為新文學的曙光。就連一朵桃花、幾片柳絮,站在不同的角度也會得出不同的印象;有人認為“桃之夭夭”、“楊柳依依”,燦爛可愛,也有人認為“顛狂柳絮隨風舞,輕薄桃花逐水流”,是可賤可棄。所以,這兩句詩,不僅狀廬山之景,十分生動真切,表現了詩人對廬山獨具慧眼的觀察,同時還浸透了詩人對社會生活的深刻體驗,表現了一個極為精辟而又具有普遍意義的生活哲理。

以上是詩的一、二兩句,是寫對廬山的總體印象,按說下面兩句就應該展開具體的描繪,抒發賞心悅目、流連忘返的情感了。許多有名的游廬山詩不就是這樣處理的嗎?如徐凝的《題廬山瀑布》:“虛空落泉千仞直,雷奔入江不暫息。千古長如白練飛,一條界破青山色。”就是在概述瀑布給自己的總體感受后再細描瀑布的飛落之態,曹松的《送僧入廬山》。“若到江州二林寺,遍游應未出云霞。廬山瀑布三千仞,劃破青霄始落斜。”則是在送別之中抒發自己對廬山景色遙念激賞之情。但是,這種細描和抒情是蘇軾所不屑為的。他甚至還把這種描繪看成是對廬山一種洗滌不盡的羞辱,所謂“飛流濺沫知多少,不與徐凝洗惡詩”。在蘇軾的《題西林壁》中,后兩句仍是哲理的闡發,而且是更進一層的闡發。因為詩的前兩句只是在于得出這樣的一個結論:觀察的角度不同,得出的印象就會不同。而后兩句卻要引起人們更進一步的思索:為什么站的角度不同,得出的印象就會不一樣?詩人的結論是;“只緣身在此山中”。身處一隅就會不見整體,一葉障目就會不見森林,這就是“不識廬山真面目”的主要原因,這正如西方古典美學家奧古斯汀所闡述的那樣:“我們如果站在房子的拐角,就看不出整個房子的美,就象一個士兵不懂得全軍的部署一樣”(《論美與適合》)。從這個意義上來看,后兩句詩不僅是前兩句詩提出問題的解答,而且在理性思辨上是前者的進一步的升華,從而變成一個千百年來人們樂于稱道的哲學命題:“不識廬山真面目,只緣身在此山中”。這也許就是宋詩的所謂“理趣”吧!在表現形式上,后兩句詩也不同于前者。前兩句詩從表面上看還是在描摹山形,總述山勢,其哲理含蘊是從描述中暗暗流露出來的。后兩句詩則干脆拋開了現實中的廬山實體,而從觀察角度不同、印象就會不同這個推論出發,進一步抽出現實之中的理念來,直接得出一個完全拋開物體具體特征的哲學命題。這種表現方式正象康德所表述的那樣:“哲學不抽出現實的東西來,而是抽出現實東西里的理念來,藝術也是同樣的”(《康德哲學》)。《題西林壁》的后兩句,正是哲學與藝術的共通,也是直接地表現了這種藝術的理性。

最后要補充交待的是:蘇軾為什么能把握住廬山的不同特征,從而得出一個別人無法得出的結論呢?我認為這除了他本人的藝術造詣和宋代的理學環境等因素外,恐怕同他在廬山流連忘返、長期細致的觀察有關。他的筆記文集《百斛明珠》曾記錄他在廬山前后游歷十多日的經過:他剛上廬山時,對廬山的山容山態也是很陌生的,當時他曾寫過一首五絕來反映其感受:“青山若無素,偃蹇不可親。要識廬山面,他年是故人。”正因為他有著要識廬山面的決心,于是“往來南北山十余日,以為勝絕不可勝談。擇其尤者莫如漱玉亭三峽橋,故作此二詩。最后與總老游西林作一絕云:“橫看成嶺側成峰,到處看山了不同。不識廬山真面目,只緣身在此山中”余廬山詩盡于此。〔轉引自宋·阮閱《詩話總龜前集》-卷十八·紀實門〕蘇軾“往來山南北十余日”,終于成了廬山的“故人”,既掌握了看山的真諦,也悟出了其中的哲理。當代詩人梁上泉有首詩給我們解釋了熟悉事物與掌握規律之間的關系:“常倚那寨上的青松,才會有風濤的實感;久駕那浪里的飛舟,才知道波濤的騰翻”(《山泉集》)。我想,這也可以作為蘇軾這首絕句獲得如此成功的一個注腳吧!

不識廬山真面目,只緣身在此山中

附

《百斛明珠》 蘇軾

仆初入廬山,山谷奇秀,平生所未見,殆應接不暇,遂發意不作詩。已而,見山中僧俗皆言“蘇子瞻來矣”,不覺作一絕云:“芒鞋青竹杖,自掛百錢游。可怪深山里,人人識故侯”。既自悔前言之謬,又作兩絕云:“青山若無素,偃蹇不相親。要識廬山面,他年是故人”;又云:“自昔懷清賞,神游杳靄間。如今不是夢,真個在廬山”。是日,有以陳令舉《廬山記》見寄者,且行且讀,見其中云徐凝李白之詩,不覺失笑。旋入開先寺,僧求詩,因作一絕云:“帝遣銀河一派垂,古來惟有謫仙辭。飛流濺沫知多少,不為徐凝洗惡詩”。往來南北山十余日,以為勝絕不可勝談。擇其尤者莫如漱玉亭三峽橋,故作此二詩。最后與總老游西林作一絕云:“橫看成嶺側成峰,到處看山了不同。不識廬山真面目,只緣身在此山中”余廬山詩盡于此。〔轉引自宋·阮閱《詩話總龜前集》-卷十八·紀實門〕

《詩話總龜前集》卷二·達理門 宋·阮閱

東坡游廬山,至東林,作二偈曰:“溪聲便是廣長舌,山色豈非清凈身。夜來八萬四千偈,他日如何舉似人”;“橫看成嶺側成峰,遠近看山了不同。不識廬山真面目,只緣身在此山中”。山谷曰:“此老于《般若》,橫說豎說,了無剩語。非筆端有口,安能吐此不傳之妙”

《竇存》卷二·詩竇 清·胡式鈺

至于言景得理趣,言理及景物,無不新,反不覺其新,則其品尤高,如杜詩“水流心不競,云在意俱遲”;宋李師中云“去國一身輕似葉,高名千古重如山”;蘇長公云“不識廬山真面目,只緣身在此山中”;朱子云“好鳥枝頭亦朋友,落花水面皆文章”;國朝查慎行云“栽花覘土知肥瘦,種樹因材識苦辛”是已。凡此,茍觸類引伸,神明而變化之,自有無窮出新鮮,勿徒屑屑取料,講字面話頭,令人一覽無馀味也。