港臺近期國學類學術講座(七)

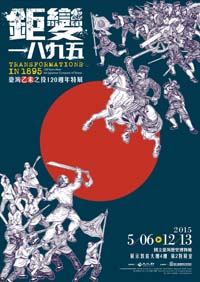

34、【展覽】「巨變一八九五·臺灣乙未之役120周年」特展

時 間:2015年5月6日至2015年12月13日

地 點:國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號 )

主辦單位:國立臺灣歷史博物館

聯 絡 人:Tel: (06)3568889#8103

連結網址:http://www.nmth.gov.tw/

內容簡介:

1894年,清日兩國爆發甲午戰爭,這場戰事的結果,使得臺灣在1895年被清國割讓給日本。面臨將被日本統治的臺灣人,發起了1895年乙未抗日之役,這場戰役可說是臺灣歷史上罕見且大規模的戰事,對于當時的臺灣人而言,是數百年未有之變局,臺灣島上每個人都受到這前所未有的變局所影響。

2015年是臺灣乙未之役120周年,本館透過「巨變一八九五·臺灣乙未之役120周年」特展,將帶領觀眾從不同的角度切入,回到巨變的一八九五年,跟隨時代巨輪轉動的軌跡,重新走過這個動蕩的年代,也透過不同的記錄方式,見證不同時空背景及立場的人們,是如何看待這場戰爭。

透過這檔展覽,可以看出臺灣乙未之役對不同人代表著迥然不同的意義,對于清國官吏而言,是希望能用一切方式將臺灣保留在清國領土下的戰爭;對于日本而言,甲午戰爭跟乙未戰役是確立日本民族主義的驕傲;對于臺灣而言,地方人士為了保衛鄉土起而抗日,戰爭的過程使得臺灣的知識分子忍不住心中的激動,而紛紛留下歷史紀錄;對于臺灣紳商而言,日本相較于清國是可預測的近代國家,也象征著另一種更接近穩定的生活;對于一般的臺灣人而言,戰爭帶來更多的是苦難的歷史經驗。

展覽除了呈現臺灣人在那個動蕩不安的時代下,因為各自的背景影響,作出了不同選擇,同時也企圖透過各種不同紀錄的角度,以多種觀點帶領觀眾走過巨變的一八九五。展覽分為「甲午戰爭到割臺前夕」、「乙未抗日」、「人人爭說乙未事」及「再現1895」4個單元。「甲午戰爭到割臺前夕」單元中,展出得到新領地的日本,發行的一系列與臺灣主題相關的各式出版品,這些資料混雜了想象與實際的調查資料,也為觀眾開啟一扇得以窺視十九世紀末臺灣景象的窗;「乙未抗日」單元,則透過臺灣民主國國旗、郵票、官銀票及反抗軍書信、名冊等對象,記錄選擇保衛家園奮勇抗日的臺灣人,而保良局成立的相關文件,記錄著為了社會安定,選擇與日本合作的臺灣人;「人人爭說乙未事」單元,透過日本、清國、臺灣人及西洋人4個不同角度,以不同形式,展現迥然不同的觀點;「再現1895」單元,則介紹嘗試再現1895這場戰事的各種作品,相較于一般歷史書寫,這些作品提供了更多官方史料以外,臺灣人的想法。

歷史是殘酷的,往往只留下勝利者的詮釋,雖然資料或有多寡,宣傳有強弱之分,但不同當事者對于臺灣乙未之役的看法,仍以不同形式記錄著不同的觀點,1895年的臺灣歷史舞臺上,上演著不同人的經歷及歷史詮釋,歷史舞臺謝幕后,對于巨變1895的不同歷史詮釋,仍不斷的繼續著,本館邀請各位觀眾,來作出屬于你對這場戰役的詮釋。

本展覽開放時間為每周二至周日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

35、舉辦「全球視野下的漢學新藍海」國際研討會

時 間:2015年11月19-20日(周四至周五)

地 點:國家圖書館國際會議廳(臺北市中山南路20號)

主辦單位:國家圖書館漢學研究中心、中央研究院數字文化中心

聯 絡 人:蔡先生,Tel: 2361-9132#351;E-mail: ccstcc@ncl.edu.tw

內容簡介:

自十六世紀歐洲的傳教士開始探索中國文化,開啟漢學研究以來,經歷無數漢學研究者艱辛努力,終使漢學從篳路藍縷到開枝散葉。隨著近年中國經濟勢力的崛起,全球掀起中國熱,漢學也從而蔚為國際顯學。回顧漢學的發展,華文世界傳統的研究成果已有穩定的基礎和豐厚的底蘊;但西方世界的漢學研究勇于嘗新,擅以跳脫的視角和突破的勇氣,為漢學研究注入活水,自成體系,價值獨具。不可諱言,正是東西雙方的漢學魅力精彩交融,方能造就出今日的國際漢學風采大觀。

當今各國漢學研究的特色,除了前瞻性的研究趨向,另辟蹊徑的新材料、新方法與新觀點,甚至慧眼獨具的新議題,也不在少數,都是當前中外漢學界頗感興趣的論題。

值此信息網絡時代,數字科技為漢學研究帶來許多新的研究工具,國內外各大學和研究機構,莫不積極進行文獻數字化的工作,并利用大數據數據庫的檢索方式分析、比對數據,而有突破性的發現,成果非常豐碩。世界各國漢學資源新工具的產生和應用,以及未來的發展趨勢,亦是值得關注的課題。

有鑒于此,國家圖書館漢學研究中心和中央研究院數字文化中心,特以「全球視野下的漢學新藍海」為題,共同召開國際學術研討會。廣邀世界各國漢學機構與學者,展現各自的漢學研究成果與特色,并藉由此研討會,促使海外與臺灣在地的學者專家進行學術對話與交流,為新世紀的漢學研究發展,碰撞出思想的火花,擘劃跨越時空和文化藩籬的新趨勢,打造全球漢學研究新的里程碑。

會議子題暫訂為:

(1)當代漢學研究之特色與前瞻;

(2)漢學數字資源之發展與趨勢;

(3)漢學研究之國際合作與交流。

【籌備委員(按姓氏筆劃排列)】

曾淑賢(國家圖書館館長兼漢學研究中心主任(召集人))

王泛森(中央研究院副院長)

林啟屏(國立政治大學文學院院長)

梅家玲(國立臺灣大學中文系、臺文所教授)

陳淑君(中央研究院臺灣史研究所助研究員)

黃寬重(長庚大學人文及社會醫學科教授)

劉士永(中央研究院臺灣史研究所研究員兼副所長)

謝國興(中央研究院臺灣史研究所研究員兼所長)

【主題演講】

數位人文學與新漢學(王泛森)

【圓桌座談】

主題:漢學研究之國際合作與交流

主持人:朱云漢

【論文發表人及題目】

(依發表人姓氏字母或筆畫排序)

1.何謂文學主題與數字人文學(What Is a Topic in Literary Studies, What Is a Topic in Digital Humanities?)(Jack W. Chen(陳威))

2.為使用圖書館資源設計之人文學科研究工具:連結研究資源與漢學研究之未來(Humanities Tools for Library Resources: Connecting Resources and the Future of Chinese Studies)(Hilde De Weerdt(魏希德))

3.誰讀了你的文字?在電子時代創建和維持學術網絡和小區(Who Will Read What You Write?Creating and Sustaining Scholarly Network and Communities in the Digital Age)(Patricia Buckley Ebrey(伊沛霞))

4.海外中文教學中的閩南話課程(Teaching Southern Hokkien as Part of the Curriculum in a Chinese Department)(Bernhard Fuehrer(傅熊))

5.漢學研究的舊領域,已然過時或者仍是意義深遠?試論賈柏蓮孜(Hans Georg Conon vonder Gabelentz)關于漢語語言與文法的研究(Old Territory for Chinese Studies – Outdated or Still Relevant? Some Remarks on Hans Georg Conon von der Gabelentz’ Research about Chinese Language and Grammar)(Joerg Huesemann(徐約和))

6.中國傳統詩歌在西方漢學的地位―以研究方法以及教學實務而論(Traditional Poetry in Western Sinology – Remarks on Methodologies and Teaching Practice)(Olga Lomová(羅然))

7.韓國數位人文教育現狀與課題(Trend of Digital Humanities Pedagogy in Korea)(Kim Baro(金把路))

8.沈船記:美船羅妹與晚清臺灣(Shipwrecked: the American Rover and Late Qing Taiwan)(Yeh Wen-hsin(葉文心))

9.由數據庫到數字研究平臺——談佛典文獻數字研究工具之發展與演變(洪振洲)

10.北宋晚期金石收藏的網絡與脈絡(許雅惠)

11.近代漢語中「環境(environment)」與「自然(nature)」名詞的誕生:一個數字人文學的觀察(劉士永、Duncan Paterson)

12.《全唐詩》的分析,探勘與應用:以計算語言學的觀點(劉昭麟等)

13.疾病感覺地圖:地理信息系統(GIS)視野下的文本世界(劉苑如、羅佩瑄)

※本研討會所有發表論文摘要,刊登于8月出刊之《漢學研究通訊》34卷第3期,歡迎參考