宋人絕句鑒賞之二

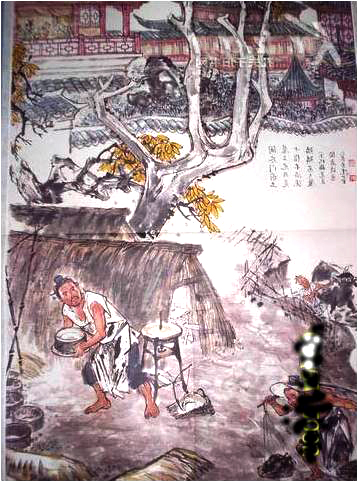

陶者 梅堯臣

陶盡門前土,屋上無片瓦。

十指不沾泥,鱗鱗居大廈。

梅堯臣(1002-1060),字圣俞,他生于農家,他只做過主簿、縣令等小官,一生窮困不得志:16歲時梅堯臣參加鄉試未取,以后又屢試進士不第,直到二十六歲始以門蔭補太廟齋郎。后任桐城主簿,繼調河南縣、河陽縣主簿。梅堯臣入仕之后,曾胸懷大志,抱有遠大抱負,他原名“圣俞”,后改“堯臣”,意為立志要做個圣明君王的賢臣,然而他卻沒有遇到圣君,幸運之神仍然不來敲門。景祐元年(1034),再試進士不第,出任建德縣令,改監湖州鹽稅。慶歷四年(1044),至許昌任簽書判官。梅堯臣在任地方官期間,待民誠厚,清廉自持,多有惠政。他經常深入鄉間,與農人、燒瓦匠、貧婦交談,了解民間疾苦,還親自趕赴山林大火現場,洪水泛濫處進行實地察看。梅堯臣就這樣任低層官吏一直到皇祐三年(1051)九月,始得宋仁宗召試,賜同進士出身,改太常博士,監永濟倉。詩人此年已五十歲。但不久又丁母憂,還居宣城守孝。直到至和三年(1056),詩人五十五歲時,才以歐陽修薦,補國子直講。嘉祐五年(1060)初,遷尚書都官員外郎,故世稱“梅直講”、“梅都官”。但只在任上過了三個月即病逝。

有《宛陵先生集》六十卷,《外集》十卷,今均不傳。通行本有明正統本《宛陵先生文集》六十卷,《拾遺》一卷,《附錄》一卷;明萬歷本《宛陵先生集》;《四部叢刊》明正統本影印本,皆六十卷。今人朱東潤《梅堯臣集編年校注》(三冊)上海古籍出版社1980年新版較為完備;另存詞一首;參與編撰《新唐書》;所注的《孫子兵法》,為孫子十家著之一,有《四部叢刊》影明刊本。

歐陽修認為梅堯臣的詩歌成就和他的貧困生活有密切的關系,所謂“非詩之能窮人,殆窮者而后工也”(《梅圣俞詩集序》)。梅堯臣出身農家,又長期擔任低層吏,對民生疾苦有比較深切的了解,因而,反映這方面的作品較多,在這類詩作中,他繼承《詩經》以來的美刺傳統,廣泛反映和干預現實生活。如《田家四時》、《傷桑》、《觀理稼》、《岸貧》、《田家》、《新繭》、《陶者》等,分別從種植、蠶桑、陶者、將士等不同職業,老者、丁壯、貧女、兒童、官員、里胥、富翁等不同身份,賦稅、徭役、戰爭、水旱災害等不同側面,反映民生苦難,對不同身份、不同階層的各種人物表明自己的態度和愿望。《田家語》中,詩人站在農民的立場,申訴了賦稅的苛重:“誰道田家樂,春稅秋未足!”在《小村》中,哀嘆一位無衣無食的老農連寒鴉都不如:“寒鴉得食日呼伴,老奧無衣猶抱孫”!在《汝墳貧女》中,詩人又讓一位老父死于征丁,自己衣食無著的貧女直接在老父遺體前哭訴:“弱質無以托,橫尸無以葬…..撫膺呼蒼天,生死將奈向?”此詩題下有小序:“時再點弓手,老幼俱集。大雨,甚寒,道死者百余人,自壤河至昆陽老牛陂,僵尸相繼。”此詩寫于作者知襄城縣時,當為作者所親歷。同樣寫于知襄城縣的《田家語》,他再次讓一位老農直接站出來,控訴橫征暴斂對農村造成摧毀性的破壞:“誰道田家樂?春稅秋未足!里胥扣我門,里夕苦煎促”。在詩序中還特別提到“主司欲以多媚上,急責郡吏,郡吏畏,不敢辯,遂以屬縣令。互搜民口,雖老幼不得免”。可見是對整個賦稅制度和國家機器的批判。

這首《陶者》所反映的是被前代詩歌和前輩詩人千百次重復過的一個主題。《詩經》中的《伐檀》就揭露了“不稼不穡、何取禾三百厘兮,不狩不獵,何瞻爾庭有懸麵兮”這種不合理的社會現象。杜甫更是把它高度概括為“朱門酒肉臭,路有凍死骨”這樣千古不朽的名句。在前人多方開拓,幾乎難以為繼的情況下,梅堯臣是怎樣重申這個主題又不顯得語意重復,結構亦不落俗套,而又間有新意的呢?

首先,他采用一種更為夸張、也更為形象的對比手法來反映貧富之間的尖銳對立。唐代詩人李紳曾表現過類似的主題。他在一首《憫農》詩中寫道:“春種一粒粟,秋收萬顆籽。四海無閑田,農夫猶餓死。”這首詩揭露了封建社會中勞動者勞而不獲這種令人心酸的社會現象,當然,剝削者不勞而獲的不合理也就暗含于其中了。梅堯臣的《陶者》,則不是通過暗喻,而是把這種尖銳對立,單刀直入地捧到讀者眼前,且予這種貧富懸殊以更大夸張。請看“陶盡門前土”,這個“盡”字,一方面極寫出這位陶者燒窯時間之長,以至把附近甚至門前可以用來燒制磚瓦的陶土都取盡了;這一“盡”字,無疑也意味著陶者力也用盡,汗也流盡!但這種成年累月艱辛的勞動所換來的卻是“屋上無片瓦”。這一極其鮮明強烈的對比,深刻揭露出封建社會勞動人民勞而不獲的慘痛狀況。為了使揭露更為深刻,詩人把這種對立不只局限在勞動者的本身,而且把他們與剝削者的享受再作進一層的對比,他們“十指不沾泥”,竟“鱗鱗居大廈!”游手好閑,固然是剝削者的本色,但詩人專門指出其“十指不沾泥”,這是著意要與勞動者“陶盡門前土”形成鮮明的對照,從而讓讀者自然得出結論,這樣的人居然“鱗鱗居大廈”,實在是無天理可言了。詩人在此所流露的感情,已不只是對勞動人民的同情,而且還有對不合理的社會現象的憤慨。總之,詩人在此所采用的主要手法是夸張和對比,“陶盡門前土”與“屋上無片瓦”是夸張和對比,“十指不沾泥”與“鱗鱗居大廈”也是夸張和對比。同樣地,陶者的“陶盡門前土”與富者的“十指不沾泥”,陶者的“屋上無片瓦”與富者的“鱗鱗居大廈”也是對比。詩人通過這種陶者與富者各自狀況的鮮明的對比度,從而把這個傳統的主題表現得栩栩有生意。

其次,他那于質樸平實中,寓深厚強烈情感的詩風,也使這首詩成為無愧于古人的杰作。梅堯臣為了反對宋初詩壇上鏤金錯采、內容膚淺的西昆詩風,也為了矯正當時追蹤韓愈的作者過分追求險怪的不良傾向,他有意倡導一種風格平淡、狀物鮮明、含義深遠的詩風,用他自己的話來說就是“作詩無古今,唯造平淡難”(《讀邵不疑學士詩卷》),也就是歐陽修所稱贊的“清麗”、“平淡”(梅圣俞墓志銘》)。這首《陶者》就是以質樸平淡、情感深厚取勝的,全詩四句,只是把兩個極端矛盾的現象——“陶盡門前土”者“屋上無片瓦”,“十指不沾泥”者“鱗鱗居大廈”,并列在一起,不加說明,不作評論,連個人物形象也沒有,更談不上鏤金錯采、精雕細描了。同時句式平易、語言樸實,也沒有華詞麗句,但它給我們提供的內涵卻是異常豐富的,詩人將他火一樣的情感含蘊在客觀的敘述之中,這種情感不是單純的憐憫和嘆息,而是一種對不合理社會現象的憤慨和指斥!因此這首詩比那種單純的憫農詩強烈得多。

梅堯臣在這首詩中所表現出的質樸而平淡的詩風既是他詩歌理論的實踐,也導源于他對前代民謠民諺的繼承。

《淮南子·說林訓》中就曾說過類似的話:“屠者藿羹,車者步行,陶者缺盆,匠者狹廬,為者不得用,用者不肯為”。漢末童謠也有著類似的結構和表現手法:“舉秀才,不知書;察孝廉,父別居。寒素清白濁如泥,高第良將怯如雞”。梅堯臣正是從民間文學中攝取了營養,才創造出這首質樸平淡但又精妙深厚的《陶者》。