中國歷代著名道觀、道長簡介(六)

25、上海白云觀

習稱“海上白云觀”,原名雷祖殿,為道教著名宮觀。原先地址為西林后路100弄8號,后因市政動遷,搬到黃浦區大境路259號,屬道教正一派宮觀。現為上海市道教協會和道教文化研究中心所在地,是今日上海道教研究、教務活動、培養人才、對外聯誼之中心。

海上白云觀建于清光緒八年(1882),嘉定全真教道士徐至誠在東星橋建雷祖殿。光緒八年(1882)在仁濟善堂紳的資助下,將雷祖殿移至今址。光緒十二年(1886)又擴建了斗姆殿、客堂及齋堂等建筑,光緒十九年(1893)又在上海商會會長陳潤夫等人的資助下,再次擴建了三清殿、呂祖殿、丘祖殿,時占地面積達十四余畝,使其逐漸成為一座規模較大的全真道觀;光緒十四年(1888)住持徐至成進京,在北京白云觀方丈高仁峒與清庭官員的協助下,改其廟為“海上白云觀”,并請得明版《道藏》一部計8000余卷,供于廟內藏經閣上,以“留鎮山門”,同時采用了較為建全的北京白云觀規戒,確立了海上白云觀的全真十方叢林地位,后經徐至成十余年的苦心修行與慘淡經營,遂成為上海頗具威望的全真道觀。

清光緒二十年(1894年),也就是建院后的十二年,上海海關查沒了企圖盜運出國七尊(五位天將和兩位天師)明代鑄造的鎏金銅像,無條件地移于白云觀供奉。1966年8月23日夜,紅衛兵沖進了白云觀,把道士掃地出門,“經書”在天井里燒了三天三夜。這七尊神像被他們拉到,準備拖到冶煉廠融化。上海市博物館知道后,出面提議將七尊銅像存放在博物館里,就此銅像得以保留下來。文革以后,上海博物館將七尊銅像歸還白云觀,并將另兩座長期保存的道教銅鑄神像歸還道教界。一是真武大帝坐像,背側有明萬歷末年鑄造的銘文。另一是玉皇大帝坐像,高1.8米,重約3噸。現在該宮主要文物就是九尊明清銅像,這九尊銅像的鑄技均極高超,是江南地區明代銅像的精品。

海上白云觀建筑分前后兩部分,前殿中為雷祖殿、藏經閣,東殿為客堂、丘祖殿,西殿分齋堂、斗姆殿等;后殿為三進,中為三清大殿,南為甲子殿、北為四御殿,東為救苦殿、西為呂祖殿、玉皇閣及鐘鼓樓等建筑。三清殿內所供奉之張天師、許天師及五尊天將神鑄,均為銅鑄,高達177厘米,儀態端莊,面容慈祥,鑄工精良,堪為上品。現保存部分建筑:靈宮殿、靈宵金殿、老君堂、雷祖殿等。。

白云觀主要宗教節日有:玉皇圣誕(農歷正月初九),老君誕(農歷二月十五),雷祖誕(農歷六月二十四),其他如每月朔望日(初一、十五),清明節(農歷三月初),冬至(農歷十一月中旬)等。

26、唐山玉清觀

唐山玉清觀,坐落在河北省唐山市北環路六號,火神廟與關帝廟之間。古開平鎮有“九橋十八廟”之說,玉清觀在開平古建筑中,原是一座規模最大的觀宮。坐北朝南,占地約五、六畝,有“京東道教第一觀”的美譽。《開平志》云其“倚燕山之脈,傍灤水之畔,望渤海之濱”,鐘靈毓秀,是道教的仙宮福地。該觀始建于漢代,后毀于宋朝戰火之中,復建于明朝,初名“修仙廬”,宋以后名“澄清觀”,明朝時為“玉清觀”,1976年在“7·28”唐山大地震中震毀。

2002年,由唐山市政府劃撥土地20余畝,道士董崇文道長籌資1200余萬元,復建玉清觀,歷經五年,終于2006年竣工。

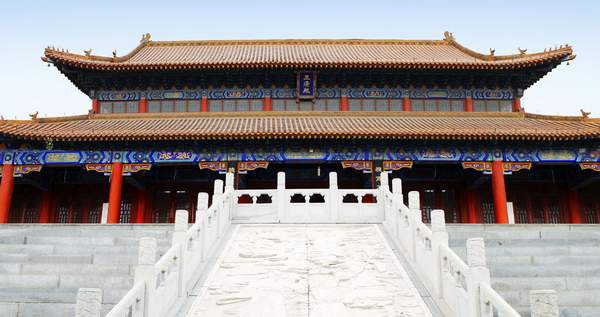

今日的玉清觀坐落在開平老城遺址北門(現開平溫州商城北門外),坐北朝南,四進兩圍。過臨街牌樓后,中軸線上依次修筑靈官殿、文昌殿、玉皇殿和主殿三清殿;東西兩側有鐘樓、鼓樓、偏殿、齋堂和丹房(教職人員宿舍樓)等,九嶷琴社和唐山道家易經研究會等社團也在觀內辦公,整體建筑面積將達11000平方米。

玉清觀牌樓四柱三檐,牌樓后第一進是靈官殿,單檐懸山頂,供奉道觀的護法神——王靈官,左右陪祀方角、耿通二位大將軍。

第二進是文昌殿,四角攢尖頂,仿北京故宮中和殿,供奉文昌帝君。文昌帝君全名“輔元開化文昌司祿宏仁帝君”,他是主管人間文運功名的神仙。殿開四門,門上分別掛有“錦心”、“繡口”、“封侯”、“拜相”等匾額。

第三進是玉皇殿,單檐歇山頂,供奉玉皇大帝,全名“昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝”,主管三界群仙,一切禍福。左右陪祀托塔李天王和二郎神楊戩。殿前豎著一根旗桿,懸掛著繡有“玉清觀”字樣的黃布幡,此殿也是平日道眾誦讀早晚課的殿堂。

第四進是三清殿,為玉清宮主殿。殿前有漢白玉砌成的放生池,如同護城河般拱衛三清殿,池上有雙橋如虹,過放生池,見漢白玉石階,石階中有一塊“八仙朝三清”的丹陛石,雕琢精美。拾級而上,便能進入三清殿參拜。三清殿矗立在丹臺之上,高大雄偉,重檐歇山頂。外九間六進,是最高規格的開間,如同北京故宮保和殿;內七間二進,砌上明造。合道家三六九天之數,兩儀七星之理。殿內供奉三清——玉清元始天尊,上清靈寶天尊、太清道德天尊;左右配祀中天紫微北極大帝,承天效法后土皇地祗,勾陳上宮天皇大帝,南極長生大帝。觀內重大法事道場均在此三清殿下。

27、河南睢縣袁家山道場

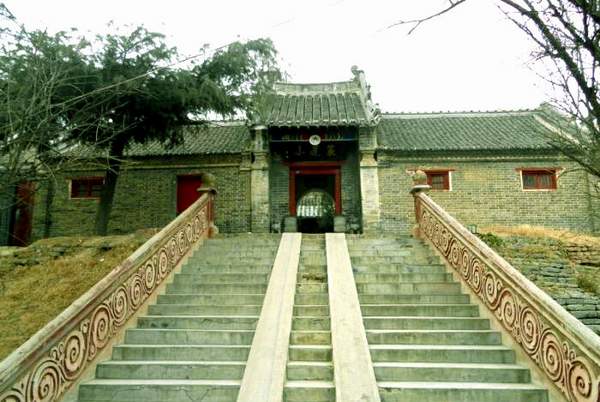

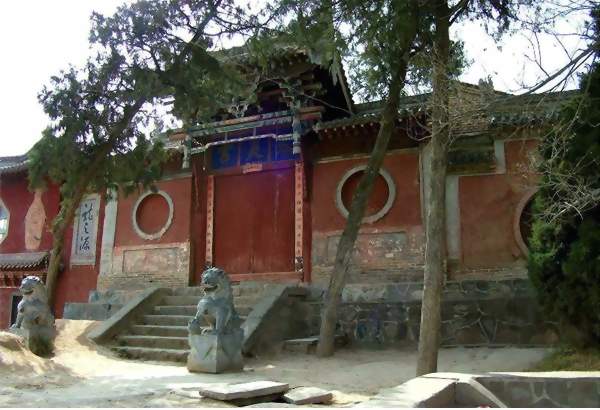

袁家山又稱袁氏陸園、小蓬萊、呂祖廟,在河南省歷史文化名城睢縣城東南隅,原為袁可立的別墅,也是聞名遐邇的大道場,為一座全國罕見的明代船形建筑群,曾經四周環水,遠望袁家山,儼然一艘小船蕩漾水中,所以山門匾額為“小蓬萊”。現已改為睢縣圖書館“前庭為閱覽室,后庭為書庫。內藏書籍書萬卷”(《睢縣文史資料·袁家山》)為河南省重點文物保護單位,2001年列為國家文物重點保護單位之一。

據清代康熙年間狀元彭定求搜集成書的《道藏輯要》記載:袁家山為明兵部尚書袁可立于明熹宗天啟年間(1621—1627)所建。明天啟二年(1622),明皇帝派袁可立以右僉都御使巡撫山東登萊沿海一帶,招募水師“備兵防海,贊理征東軍務”據說有次袁可立乘艦船出海指揮將士與侵入琉球群島的倭寇(一說后金軍)作戰,戰船行至大海中間,忽然狂風大作,惡浪掀天,兵船險有傾覆之危,昏暗中恍惚呂洞賓現身于袁尚書面前,袁尚書急忙禱告保佑,煞時風平浪靜,一仗取勝,歸朝后官至兵部尚書太子少保。袁尚書以為是呂祖顯靈相助,歸里后在睢州大興土木,仿照自己所乘坐的船艦形制建呂祖廟以還原,以后世代香火不絕,明清兩代成為睢州遠近聞名的大道場。由于建在水中,地勢頗高,因稱袁家山。又仿山東蓬萊閣體制而建,依山傍水,就高臨下,稱“小蓬萊”。據道光二十九年《重修袁家山呂祖廟碑記》,袁家山建筑群中有“呂祖廟”,即是紀念這次遭遇。袁可立字禮卿,號節寰,睢州人,萬歷已丑(1589)進士。曾任蘇州府推官,頗有政績。知府石昆玉清正廉明,被巡撫誣陷下獄,他不顧個人安危為之昭雪。任監察御史巡視西城時,發現宦官仗勢殺人,他予以鞭打嚴懲,皇帝降旨赦免,袁可立維持原判,立斬不赦。因官員任免之事,袁可立上疏陳其利弊,言辭激烈,且擊中時弊。皇帝震怒,俸祿被奪一年。后因忤權貴遭罷官削籍。光宗泰昌元年(1620),起為尚寶丞,升少卿,轉太仆寺卿。時值邊關告急,袁可立上書言七事,皇帝采納,升右僉都御史,巡撫登萊。倭寇侵琉球島,袁可立率兵出海平倭,凱旋后,升兵部侍郎,累官兵部尚書、太子少保。有《撫登疏稿》和《弗過堂集》登傳世。

但據袁可立曾孫袁任的《袁任墓志銘》,袁家山實際上是袁可立于天啟末年(1626—1627)袁可立致仕后所建:“當司馬公(袁可立)在前明時,宦歷中外,逮乞休歸田,筑別墅、池林、山榭,逶迤十余里,不絕名花美石,極一時之勝”,因為懷念當年征倭的軍旅生涯,便仿照大型船艦在睢州南城一汪碧水中建起這座別墅。史載袁可立任登州巡撫期間曾“造艅艎為海防”,他所作的《觀海市詩》至今尚存山東蓬萊閣上,這些都可作為《袁任墓志銘》旁證。據《道藏輯要》:袁可立“晚尤愛道,故于陸園崇建殿宇數重,額曰:夢覺‘迷津’。設丹爐,最后高亭四敞,豁達清虛。上供長生大帝及八洞仙祖圣像,皆飛現云中。前后壁之間,留題圣跡頗多”。因為這個原因,袁家山在袁可立之后成為著名道場:每年從三月底到五月初,農歷四月十三日至十七日有規模盛大的廟會,尤其是四月十四日呂祖誕辰禮節最盛,吸引著周邊方圓數百里的善男信女。

清道光二十八年(1848年),睢州知州范陽洵率幕僚大修袁家山,事成后,州中名士各撰聯題額,有詩賦曰:“花明柳暗兮恍是仙源,吹笛鳴劍兮鶴唳青天;神其醉止兮洞中高眠,佑我蒼生兮億萬斯年”,由此可想見袁家山當年之盛。但據《河南通志·睢縣采訪稿》:袁家山在晚清曾改為“洛學書院“,民國年間為“睢縣行政公署”。中華人民共和國成立后,袁家山尚有大殿三間,東西廂房各數間,殿中后壁有一洞,深邃幽暗,通向后山。傳說呂洞賓曾在此修煉,故有呂洞賓木像一尊。殿后一土山高聳,上有八仙亭;外有壕溝、湖水圍繞。春夏蒲葦叢生,垂柳依依。1949年,睢縣人民政府指令于此處集存各種文物,并派有專人看守。大殿左側建廂房十間,作為文物陳列室。此后,山阜、八仙亭、山門、庭院等曾多次整修,作為文化館展覽文物之用。1966年‘文化大革命’時,曾改作縣第二機械廠宿舍。經過“文化大革命”浩劫后,1978年11月,房屋、山門改建、重修后,辟為睢縣圖書館。(《睢縣文史資料·袁氏陸園》)。2001年,睢縣人民政府將董其昌書丹的“袁尚書大石坊”復修于袁家山山門之前。同一年,因睢州大道拓寬工程,僅存的袁榮墓被睢縣人民政府遷葬至袁家山東坡。袁榮,袁可立八世祖。元末為陜西行樞密院知院,明洪武二年(1369)隨明太祖征伐至睢,積有戰功,仕睢陽衛百戶,后代世襲其官,遂家于睢州(今睢縣)。

近年來,在商業利益驅使下,一些建筑商在袁家山重點保護范圍內竟劈去山基的后半部,構建大量違法房產謀取商業利益,使袁家山山基主體暴露無疑,已嚴重危及到袁家山古建筑的安全。

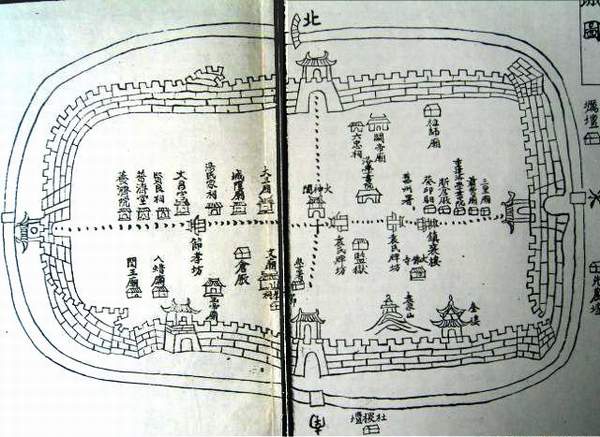

從清代《睢州城池圖》上看,袁家山建于袁可立尚書府第以南,與明崇禎帝賜修的東西兩座袁尚書大石坊恰對峙在一條中軸線上,十分威嚴壯觀。彭定求《道藏輯要》描述當時的袁家山是“四圍林樹高聳,巖壑水水。木清華景逾濯錦,上建純陽寶殿。額曰:“夢覺迷津”。后供呂帝閤目睡像,趺坐胡床前,設丹爐。最后高亭四敞,豁達清虛。上供長生大帝,及八洞仙祖圣像,皆飛現云中。前后壁之間,留題圣跡頗多”。昔日的袁家山,前有山門,中有大殿,后有八仙亭,猶如三根桅桿;殿后有深洞,象征船艙,呂祖木雕供祀于內。周圍湖水環抱,遠遠望去,形似一艘艨艟大船浮于碧波之中。山上蒼松翠柏,茂林修竹,山下水波浩淼,楊柳依依,景色雄偉而壯美。

袁家山最高處建有望月臺,臺上有八仙亭,臺下有純陽洞。明清一些名流,如董其昌、王鐸、錢謙益、孫承澤、方以智、侯方域、宋犖、田蘭芳等都曾在此把酒待月,登高作賦。如王鐸于崇禎六年曾在此作《甘露臺》詩,描繪這里的自然風光:“臺峭屬云根,垂楊掩一門。灑闌疑野徑,星摘冒山村。別具漁樵味,自然涯壑存。何須問白帝,造化在花源。清代著名書畫鑒賞家張庚有《漫成》一詩,描繪登臺所見之春日美景:“袁家山頭晴靄暖,大佛寺前春流淙。青蒲出水僅三寸,白鳥過溪時一雙”。每逢佳日節期,州內文人名士亦在此聚會,吟歌賦詩,撫琴歡唱,成為州中盛事。所吟誦的詩歌,后來薈為專集,名《蓬萊紀勝》。《睢州志·藝文》有詩贊曰:“金縷歌終撒瑟期,露盤丹爐幾遷移;蓬萊盛事原難紀,但錄當年待月詩”。但據乾隆時代本郡學者王祖恢《浮香閣軼聞絕句》詩云:“金縷歌終撤瑟期,露盤丹灶幾遷移;蓬萊盛事原難紀,但錄當年待月詩。”可見在王祖恢時代,蓬萊盛事已不復存在。

28、天水市太昊宮

天水太昊宮,又稱伏羲廟、人宗廟,位于天水市秦城區西關伏羲路,是目前我國規模最宏大、保存最完整的紀念上古“三皇”之一伏羲氏的明代建筑群。伏羲廟址原在白鹿山(即今卦臺山),但卦臺山的古建筑被破壞無遺;而天水城里的伏羲廟主要建筑、塑像和其它文物,卻基本保存完好。一九六三年人民政府公布為甘肅省重點文物保護單位。2001年6月公布為第四批全國重點文物保護單位。

相傳古時伏羲、神農部落聚集在渭水流域的天水,后人便修廟祭祀。金章宗明昌年間1190年至1196年間在今卦臺山創修伏羲廟。元代統治者對“三皇”特別禮重。元大德三年(1229)成宗鐵木爾下令全國各州、縣,務必修建“三皇”廟以通祀之。當時,天水市作為秦州府治,又是成紀縣的伏羲故里,因之,這里的“三皇”廟也便修得特別講究。此廟就是如今伏羲廟的前身。該廟于元末毀于兵燹。明成化十九年至二十年間(1483——1484年),開始重修;巡茶御史陳講從嘉靖三年(1524)起,用了三年時間進一步開拓修繕,為伏羲廟的規模和布局奠定了基礎。近五百年來,又先后歷經明嘉靖十年(1531),清順治十年(1653)、乾隆五年(1740)、嘉慶十一年(1806)、光緒十三年(1887),屢次擴建、維修,才成為規模宏大的古建筑群。1949年8月至1955年天水市西關管理局接管伏羲廟,利用十三臨時教養院遺留的紡織機組織生產。后又經甘肅省委批準,由天水師范學校遷進。1966年8月卦臺山伏羲廟在文革“掃四舊”中遭毀,天水伏羲廟建筑遭局部破壞,“與天地準”匾及“一劃開天”匾下落不明。天水師范學校搬出伏羲廟劃歸部隊使用,直到1983年卦臺山伏羲廟和天水才開始復建,1988年6月26日至6月28日天水市政府開始舉辦規模盛大的伏羲祭典活動。據《蘭州晨報》報道:2012年6月22日上午9時50分,由甘肅省人民政府主辦,甘肅省文化廳、天水市人民政府承辦,甘肅省旅游局協辦的2012(壬辰)年甘肅省公祭中華人文始祖伏羲大典在天水市伏羲廣場舉行。國家領導人,臺灣國民黨人士,中央人民政府駐香港、澳門特別行政區聯絡辦公室領導,國家有關部委,甘肅省四大班子領導,省直有關廳局領導,陜西省領導,關中—天水經濟區代表,世界著名華人社團組織代表、港澳臺同胞代表,部分知名專家學者、主要新聞媒體、參展企業、旅游團體等方面代表和天水市各界群眾上萬人參加祭祀活動。中央電視臺視等媒體進行現場直播。

下面是《天水伏羲廟志》記載的關于伏羲廟的興建修葺祭拜等主要大事記:

- 金章宗明昌年間1190年至1196年間今卦臺山創修伏羲廟

- 元世祖至元十六年至三十一年間(1280年至1294)秦州民間集資新建卦臺山伏羲廟(元普奕《伏羲畫卦臺記》)

- 元成宗貞元元年(1295)詔令全國對圣帝明王以時致祭。秦州立三皇廟,并于卦臺山先天殿兩側建黃帝、神農廟陪祀伏羲(《元史·祭祀志》、乾隆《直隸秦州新志·藝文》)

- 元順帝至元四年(1344)秦州同知周赟參謁卦臺山伏羲廟,重新厘定廟田,計一百四十五畝。規定每畝年租一斗作為春、秋祭祀費用。(元普奕《伏羲畫卦臺記》)

- 元順帝至元七年(1347)成紀縣令何大用立《伏羲畫卦臺記》碑。碑佚,文存乾隆州志《補遺》中。

- 明太祖洪武四年(1371)詔令嚴禁全國通祭三皇,僅保留陳州伏羲陵園祭祀。秦州三皇廟廢止,卦臺山伏羲廟只允許民間祭祀。(《明太祖實錄》、《明史·禮志》、《大明一統志》)

- 明憲宗成化十九年(1483)秦州知州傅鼐在秦州西關外里創建太昊宮(明《新修太昊宮門坊記》碑)

- 明孝宗弘治三年(1490)4月至7月秦州士紳劉某等集資創建太昊宮門坊。秦州伏羲廟初具規模(明《新修太昊宮門坊記》碑)

- 明武宗正德十一年(1516)明廷批復甘肅巡按御史馮時雍奏,準許在秦州卦臺山建立伏羲廟(《明史·禮志》,乾隆《直隸秦州新志·建置》)

- 明正德十六年(1521)明廷批復甘肅巡按御史許翔鳳奏,準許將擬建于卦臺山的伏羲廟改建在秦州。

- 明世宗嘉靖二年(1523)陜西監察御史陳講、甘肅巡按御史盧問之主持興建秦州伏羲廟(明唐龍《重建伏羲廟記》)

- 嘉靖十二年(1531)甘肅巡按御史方遠宜、鞏昌府同知李暹、臨洮府同知王卿云主持興建卦臺山伏羲廟

- 崇禎八年九月(1635)流動作戰的農民起義軍攻破伏羲城。(康熙《秦州志·災祥》)

- 清世祖順治八年(1651)秦州營游擊郭鎮都捐資重修卦臺山伏羲廟(州志《名宦傳》)

- 順治十年(1653)秦州知州姚時采主持修葺秦州伏羲廟(光緒《秦州直隸州新志·建置》)

- 順治十一年六月(1654)秦州大地震。寺廟房屋倒塌,壓傷人畜。

- 乾隆四年六月至九月(1739)秦州知州李鋐、秦州州判吳三煜、秦州吏目鄭重主持重修伏羲廟。(清李鋐《重修伏羲廟記》)

- 嘉慶十年至十二年(1805—1807)秦州知州王賜均主持重修秦州伏羲廟(清鄒曹純《秦州知州王公重修伏羲廟記》)

- 清德宗光緒五年(1879)秦州大地震。秦州伏羲廟破壞嚴重。(清姚協贊《重修伏羲廟記》)

- 光緒十一年至光緒十三年分巡鞏秦階道姚協贊、秦州知州余澤春主持重修秦州伏羲廟

- 民國二十九年至三十八年(1940—1949),軍政部榮譽軍人第十三臨時教養院進駐天水伏羲廟。1941年,占用先天殿、太極殿等建筑物。1949年教養院等建筑物。1949年教養院逃往四川合川。(《天水文史資料》第一輯)

- 民國三十三年(1944)7月13日蔣介石來天水視察,于同日參謁天水伏羲廟。(同上)

- 民國三十四年(1945)英國著名科技史專家李約瑟博士考察天水伏羲廟。

- 1949年8月至1955年天水市西關管理局接管伏羲廟,利用十三臨時教養院遺留的紡織機組織生產。

- 1955年8月經甘肅省委批準,天水師范學校遷進天水伏羲廟,陸續增建和廟宇無關的建筑。(天水地區文化局檔案資料)

- 1963年2月11日天水伏羲廟列為甘肅省級文物保護單位(同上)

- 天水師范學校遷進1966年8月卦臺山伏羲廟在文革“掃四舊”中遭毀,天水伏羲廟建筑遭局部破壞,“與天地準”匾及“一劃開天”匾下落不明。(天水地區文化局檔案資料)

- 1969年4月天水師范學校搬出伏羲廟天水伏羲廟劃歸部隊使用(同上)

- 1972年4月天水伏羲廟當街兩座明代大牌坊被拆(同上)

- 1980年1月30日天水師范學校重新遷回伏羲廟,太極殿前面的建筑物由部隊交天水師范使用。

- 1983年9月3日卦臺山建立碑亭兩所,這是卦臺山恢復的最早建筑。

- 1984年3月卦臺山伏羲廟戲樓恢復建成

- 1986年4月天水市博物館遷入西關伏羲廟。天水師范學校第二次遷出伏羲廟

- 1988年6月26日至6月28日天水市政府舉辦規模盛大的伏羲祭典活動。天水西關伏羲廟先天殿前東西兩側各建朝房5間

- 1992年8月13日中共中央總書記江澤民視察天水,欣然題詞“羲皇故里”(《伏羲文化》,中國社會出版社1994年版)

目前的伏羲廟,坐北向南,占地一萬余平方米。現存建筑為兩門三進。全廟坊、亭、房、廊等建筑,嚴格安排在縱貫南北的主軸線兩側,布局對稱而緊湊,現存主要建筑有戲樓、牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿、鐘樓、鼓樓、來鶴廳共10座;新建筑有朝房、碑廊、展覽廳等共6座。新舊建筑共計76間。牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿沿縱軸線依次排列,朝房、碑廊則沿橫軸線對稱分布,規整劃一,具有鮮明的中國傳統建筑藝術風格。由于伏羲是古史傳說中的第一代帝王,因此建筑群呈宮殿式建筑模式。

沿天水城內大街西行來到伏羲路時,遠遠就可望見一座掩映在綠萌之中的大牌坊,那便是伏羲廟前大門。這牌坊,巍然矗立于高二米、寬六點五米、長十七點六米的臺基之上。臺基圍以磚砌勾欄,東、西、南三面均有垂帶式踏跺。拾級而上,可見牌坊面寬三間,單檐歇山頂,正脊兩端飾有鴟尾螭獸;檐下斗拱為四攢七鋪作,六抄單拱,兩柱頭有轉角斗拱,均系精雕細鏤的上乘佳作。對于研究明代木構建筑很有參考價值。牌坊正中,懸有巨幅匾額,上書”開天明道”四個大字,為清乾隆湟中觀察史楊應舉手跡,原先,伏羲廟門前東西兩側,還有橫跨大街的兩座牌坊,面向相,上楣分別題有“開物成務”、“繼天立極”,已在“文革”中被毀。

今日天水太昊宮牌樓

廟門南面,與大門牌坊隔街相望,有一座建于清代乾隆年間的戲樓,三間寬,兩層樓高,飛檐挑角,造型精巧。進大門牌坊,即入正門。此門五間門面,共寬十八米,進深兩間。正中門楣,原掛有祖籍天水的明代著名書法家胡纘宗所書“與天地準”巨匾一方,文革中被毀,現懸掛“太昊宮”匾。這座正門,雖也經清代局部修繕,但其主體部分,仍然保留了明代建筑風格,實為難能可貴。至今,屋頂完整無損,正脊兩端施龍吻,尾向內,背獸齊全,中央置寶瓶;脊身飾纏技牡丹。這套質樸典雅、玲斑剔透的飾品構件,工藝、藝術價值相當之高,曾引起國內不少建筑專家和藝術家的重視。

正門之后即是文祖殿。此殿雖系清乾隆三年(1738)重建,但其彩繪風格卻保持了明代暖色基調。這里是伏裁廟建筑群的中心部分。正中位置為一月臺,殿、閣、亭、榭,高下相間,與院內星羅棋布的株株參天古柏,構成一個有機的整體,妙趣橫生。民間說法,前后院內原來共有古柏六十四株,是按照伏羲八卦推演的六十四個方位栽植的。現在尚存三十七株,冬夏常青,生機盎然。這些忘年古柏,現已成了珍貴的文物樹了。

先天殿在中院月臺的當間部位。此殿異常宏大壯觀。通高二十六點七米,縱深十三點五米,面寬七間,通長二十六點四米,是一座典型的明代風格建筑。采用早期”減柱法”建造大屋的成功一例。幾百年來,天水地區屢次發生七級以上地震,而這座大殿始終安然無恙。殿頂上覆琉璃簡瓦,正脊兩端亦施龍吻,垂脊、戧脊施螭獸仙人。正脊中有橋亭火珠,脊面乃飾纏枝牡丹。其奇巧精致,耐人尋味。這座宮殿的門窗雕飾工藝,堪為上選藝術品,往往吸引不少游人,由于為其精美的工藝所傾倒,而總是流連忘返。這些門窗,全系木質結構,上面鏤刻雕飾有金錢、艾葉、仙鶴、孔雀、蝙蝠、蝴蝶,還有二龍戲珠、鹿宿松下等圖案,花紋細密,栩栩如生,有很高的欣賞價值。

大殿中心有一神龕,供奉伏羲塑像方。像高五米有余,上根懸掛”文明肇啟”匾額,系清代嘉慶年間秦州牧王賜均所書。伏羲身著樹葉,端然而坐,雙手托著刻有八卦的太極圖。

參考資料:卿希泰、唐大潮《道教史》、卿圣泰《中國道教》、鐘兆鵬《道教小詞典》、趙道一修撰《歷世真仙體道通鑒》、《歷世真仙體道通鑒續編》,陳垣《道家金石略》《南宋初河北新道教考》,二十五史“釋老傳”,“中國丹道網”等互聯網,《道德真經義疏》、《莊子注》、《重陽立教十五論》等《道藏》典籍。

文章分頁: 1 2