中國(guó)歷代著名道觀、道長(zhǎng)簡(jiǎn)介(五)

四、全國(guó)其它著名道觀

11、昆明太和宮

全國(guó)名太和宮的道觀很多,有遼寧千山太和宮、甘肅平?jīng)鎏蛯m、湖北武當(dāng)山太和宮、昆明太和宮、安徽天柱山太和宮、山西方山太和宮和陜西延安太和山。其中最著名的是昆明太和宮。昆明太和宮在云南省昆明市城東15里處的鳴鳳山(又稱鸚鵡山)上,距市區(qū)8公里,創(chuàng)建于明萬(wàn)歷三十年(1602)。其中的金殿是全國(guó)重點(diǎn)保護(hù)文物。

據(jù)清光緒十六年(1890年)舒藻《重修太和宮碑記》:“明萬(wàn)歷壬寅年(1602),道士徐正元叩請(qǐng)?jiān)颇涎矒彡惞觅e,會(huì)同黔國(guó)公沐公昌祚,右都督沐公睿,御使劉公會(huì)于是山之巔,仿照湖廣武當(dāng)山七十二峰之中峰修筑紫禁城,冶銅為殿,鑄供真武祖師金身,名其宮曰‘太和’,亦仿照武當(dāng)山中峰宮名也。其時(shí)并建三元、環(huán)翠二宮,所供圣神仙佛,各有專司,瞻拜者歷歷可溯。而其殿宇,概以‘太和宮’統(tǒng)之。其地左挹華山之秀,金馬騰輝;右臨昆海之濱,碧雞煥彩,洵為滇南一勝境也。鄉(xiāng)人稱之或曰金殿,或曰金頂,任其信口而出耳”。這段記載與明萬(wàn)歷甲辰年(1604)正月云南巡撫陳用賓所撰的《鼎建太和宮記》基本一致。只是其中提到的“其時(shí)并建三元、環(huán)翠二宮”不準(zhǔn)確。據(jù)陳用賓撰《環(huán)翠宮記》在創(chuàng)建太和宮前七年,就已建環(huán)翠宮:“余撫滇之三年,命官于鳴鳳山建環(huán)翠宮,其中為閣,祀?yún)螏煟钣卸酢⑻仗炀巍⒘刹㈧腴w上。”陳用賓,福建晉江人,明進(jìn)士,萬(wàn)歷二十一年(1593年)以右僉都御使巡撫云南。陳用賓“撫滇之三年”,即萬(wàn)歷二十三年(1595年),他“命官于鳴鳳山建環(huán)翠宮”。萬(wàn)歷三十年(1602)方“叩請(qǐng)”陳用賓興建太和宮金殿的“道士徐正元”,已是環(huán)翠宮的道士。太和宮的金殿、三元宮于萬(wàn)歷三十年(1602)動(dòng)工興建,至“萬(wàn)歷甲辰(1604)歲春正月吉旦”撰立《鼎建太和宮記》,前后用了不到兩年時(shí)間。之后,又陸續(xù)于殿外筑磚墻、城樓,宮門環(huán)護(hù),故成太和宮。“鄉(xiāng)人稱之或曰金殿,或曰金頂,任其信口而出耳。”(舒藻《重修太和宮碑記》)陳用賓曾為太和宮撰寫(xiě)楹聯(lián):“春夢(mèng)慣迷人,一品朝衣,誤了九寰仙骨,雞鳴紫陌,馬踏紅塵,軍門向那頭跳出? 空山曾約伴,七閩片語(yǔ),相邀六詔杯茶,劍影橫天,笛聲吹海,先生從何處飛來(lái)!”反映了他身為當(dāng)朝一品又想往九寰仙骨,既悟春夢(mèng)迷人,又不愿解脫空山的極為矛盾心情。

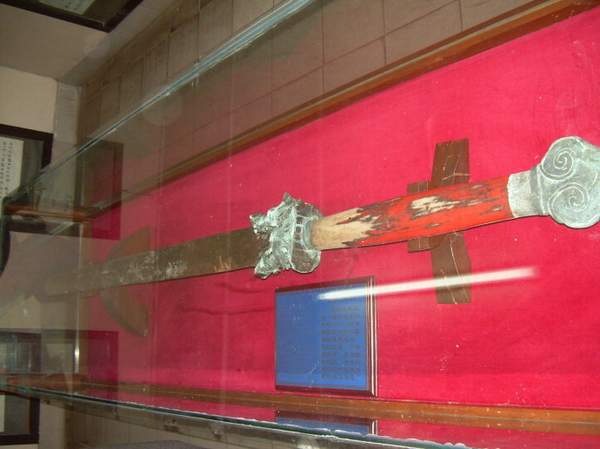

明崇禎十年(1637),云南巡撫張鳳翮將銅殿移到賓川雞足山天柱峰。移銅殿時(shí),太和宮銅殿的基座、下層平臺(tái)砂石浮雕欄桿未拆,保存至今。清康熙十年(1671),吳三桂進(jìn)剿南明桂王殘部進(jìn)駐昆明,后被封為平西王,駐守云南。康熙十年(1671)吳三桂修葺太和宮,“范銅至五百余萬(wàn)之多”(250噸),重建真武銅殿,銅鑄神像,豎“銅幡竿十余丈,亭亭特立”。1980年清洗銅殿煙塵污垢時(shí),發(fā)現(xiàn)銅殿正梁上通體有被煙垢覆蓋的銘文:“大清康熙十年歲次辛亥大呂月十有六日之吉平西親王吳三桂敬筑”。證實(shí)重建是康熙十年(1671)十月十六日竣工落成。吳三桂重建真武銅殿后,鑄了一口“七星寶劍”懸掛在銅殿內(nèi),這就是碑記中所載真武“慧劍高懸,常伏魔而制怪”。吳三桂又將其使用過(guò)的一把木柄大刀,重12斤(6公斤)留在太和宮,以炫耀其武威。

太和宮在清代,遭到兩次破壞:一次是地震。據(jù)道光二十五年(1845)《重修二天門碑記》記載:道光“十三年七月二十三日,滇地大震,復(fù)得殿宇牌坊,客座茶房,震搖摧壞。”太和宮更大的劫難是咸豐年間毀于太平天國(guó)起義,三元宮化為灰燼。次年紳士黃琮、褚光昌等重鑄真武像;同治、光緒年間也皆有續(xù)修。其中,光緒十六年(1890年)至光緒三十一年(1905年)前后十五年間,太和宮住持李明清勸募“縉紳王熾、余安轉(zhuǎn)稟督辦云南礦物、前巡撫唐公炯,倡鑄銅一萬(wàn)斤,并遍約同人,量力捐助。鑄造亭子、侍座神像、格扇瓦片,并重修山門、牌坊、殿宇,眾作新之。”(《云南通志》)

解放后,太和宮金殿于1950年軍事接管,定為“昆明市金殿名勝區(qū)”先后隸屬文教局、建設(shè)局、文化局、園林局管理。1966年“文革”期間,各殿泥塑神像都在“掃四舊”中被破壞,殿宇坍塌,荒煙蔓草。崇禎十年(1637)遷往賓川雞足山的銅殿亦于同期被紅衛(wèi)兵毀壞,太和宮被劃屬昆明輪胎廠作宿舍。粉碎“四人幫”以后,逐年修復(fù)古建筑,重建雷神殿、老君殿、三豐殿;翻修三座天門、欞星門,新建長(zhǎng)廊亭臺(tái),局部維修明代城墻。1983年興建山巔鐘樓,保護(hù)原昆明城宣化樓之明代永樂(lè)大鐘。1983年興建山巔鐘樓,保護(hù)原昆明城宣化樓之明代永樂(lè)大鐘。為迎接1999年在昆明舉辦的世界園藝博覽會(huì),1997年至1999年,市政府先后投資2000萬(wàn)元,全面維修太和宮古建筑群,整修鐘樓,新建“中國(guó)金殿博覽苑”,開(kāi)發(fā)了青銅文化旅游景區(qū)。金殿名勝區(qū)1999年躋身云南省一流風(fēng)景名勝區(qū)。

今日太和宮由宮外的迎仙橋、一天門、二天門、三天門、欞星門,宮內(nèi)的鐘樓、金殿、雷神殿、老君殿、三豐殿等主要建筑物組成,其中最著名的是金殿。

從迎仙橋到太和宮要經(jīng)過(guò)三道“天門”。過(guò)迎仙橋有“鳴鳳勝境”石坊。石牌坊四柱三門,中間的坊額刻著“鳴鳳晨鐘”,右額題著“畫(huà)棟凌云”,左額刻著“朱樓映月”,坊背題書(shū)“玉虛孔衢”。玉虛指仙境,孔衢指通道,意思是通往天宮圣境的正道。路邊立有“呂祖碑”,上面寫(xiě)著“唐高風(fēng)正節(jié)呂真人洞路”幾個(gè)大字。相傳明朝云南巡撫陳用賓應(yīng)夢(mèng)中神仙指引,到此相會(huì),遇到一位用兩口鍋相扣煮芋、繩牽小羊的窮苦老人,只因以貌取人,辨不出此人正是八仙之一的呂純陽(yáng)(呂洞賓),痛失了上天為仙的好機(jī)會(huì)。痛定思痛,陳巡撫在此建了“迎仙橋”和“呂祖碑”,并認(rèn)定此地是洞天福地,便修筑了著名的金殿道觀。

今日的“鳴鳳晨鐘”這是83年新建的鐘樓,樓高三層,約36米。上兩層均呈十字形,每層設(shè)12個(gè)飛檐翹角,恰似群鳳展翅。

石牌坊后即一天門,意味進(jìn)入了真武帝君的法門。從“迎仙橋”到一天門有七十二級(jí)臺(tái)階,一天門到二天門經(jīng)三十六級(jí)臺(tái)階,分別代表道教的三十六天罡、七十二地煞,這一百零八位神仙是玄武大帝的屬下。三座天門又代表了在大羅天之下,三十三天之上的太清天、上清天和玉清天,這是道家認(rèn)為的最高境界。

三天門后面便是欞星門。欞星指天田星,人們祭祀欞星以祈五谷豐登。欞星門上有一副對(duì)聯(lián):“天臺(tái)高百尺,東林竹舞,一半青山一半云;帝道滿三千,上谷龍飛,無(wú)雙玉宇無(wú)雙地”,橫匾為“洞天福地”。這副對(duì)聯(lián)和橫匾描繪了太和宮的景致,說(shuō)明這里是道教的無(wú)雙勝地,同時(shí)又頌揚(yáng)了道家的法力無(wú)邊,表現(xiàn)了道家“尊天必尊道,尊道亦尊天”的思想。門兩旁有青獅獻(xiàn)瑞、白象呈祥。但欞星門一般多建于孔廟之內(nèi),青獅、白象亦是佛教文殊菩薩和普賢菩薩的坐騎,他與道教的“洞天福地”橫匾放在一起,突出體現(xiàn)了我國(guó)寺、觀中佛、道、儒三教共處一地的特點(diǎn)。

欞星門后便是“金殿”所在的“紫禁城”,是明朝萬(wàn)歷年間陳用賓所建,迄今已有四百年的歷史。“紫禁城”周圍有青磚砌成的圍墻。細(xì)看城磚有大小之分:大城磚為明朝云南巡撫陳用賓見(jiàn)觀時(shí)所用磚,小城磚則是清道光年間遭地震損壞后修補(bǔ)上去的,城上小樓即是供奉魁星的“魁星樓”。“太和宮”大門有一聯(lián):“畫(huà)棟連云,只占青山三畝地;朱樓映日,別開(kāi)綠野一重天”。城門口右邊是明朝所植“瑪瑙”茶花,花開(kāi)九芯十八瓣,直徑達(dá)七寸。左邊是一株玉立婷婷、花大如斗的白玉蘭。每到花開(kāi)時(shí)節(jié),茶花燦如朝霞,濃裝艷麗;玉蘭花潔白如雪,淡抹素雅。兩花相映,美不勝收。太和宮門外的紅墻上,有明代留下的“鸚鵡春深”四個(gè)大字,寫(xiě)得飽滿圓潤(rùn)、蒼勁有力。因鳴鳳山又被稱為鸚鵡山,山中四季如春,春深似海。太和宮大門兩旁的山茶和白玉蘭,似乎是其縮影。

鐘樓

經(jīng)過(guò)“鳴鳳晨鐘”牌樓,即是“鐘樓”。此樓重建于1983年,樓高30米,共3層,每層12個(gè)飛檐翹角,猶如36只展翅欲飛的“鳴鳳”。樓上懸掛著一口銅鐘,高3.5米,口徑周長(zhǎng)6.7米,壁厚15厘米,重14噸,銅鐘上鑄有“大明永樂(lè)二十一年歲在癸卯吉日仲春造”,距今已有570多年歷史。此鐘排中國(guó)古代大鐘的第三位:第一為北京大鐘寺大鐘,鑄于明永樂(lè)二年(1404年)重46噸,第二為南京大鐘亭大鐘,鑄于明洪武二十一年(1392年)重23噸。此鐘曾懸掛在昆明宣化樓上,用來(lái)報(bào)警,現(xiàn)移到太和宮內(nèi)新建的鐘樓內(nèi)。鐘樓是鳳鳴山最高的建筑。介紹說(shuō),洪亮的鐘聲可傳到20里外。

金殿

又名銅瓦寺,太和宮主殿,系青銅鑄造,熠熠生輝,耀眼奪目,故名之“金殿”。

金殿初建于明萬(wàn)歷三十年(1602年),由云南巡撫陳用賓仿照湖北武當(dāng)山天柱峰的太和宮及金殿樣式建造,供奉北極真武大帝,周圍建磚墻保護(hù),有城樓、宮門等建筑,稱太和宮。崇禎十年(1637),由巡撫張鳳山將銅殿拆運(yùn)至賓川雞足山。移銅殿時(shí),太和宮銅殿的基座、下層平臺(tái)砂石浮雕欄桿未拆,保存至今。現(xiàn)存金殿為清康熙十年(1671年)平西王吳三桂重建。殿梁上還留有“大清康熙十年,歲次辛亥,大呂月,十有門日之吉,平西親王吳三桂敬筑”等字樣。

金殿為方形,邊長(zhǎng)6.15米,高6.7米,所有梁柱、斗拱、門窗、瓦頂、供桌、神像、幃幔、匾額、楹聯(lián)乃至臺(tái)基左右待亭以及旗桿、七星旗等,仿木構(gòu)件全部用銅鑄成或鍛成。總重約250噸。整個(gè)建筑雕刻細(xì)膩,比例勻稱,造型美觀,且極其精細(xì)逼真地模仿了重檐歇山式木構(gòu)古典建筑。銅殿正面,清康熙三十三年甲戌(1694年)云貴總督王繼文書(shū)懸“南無(wú)無(wú)量壽佛”(即“阿彌陀佛”)銅匾。銅殿正面,清康熙三十三年甲戌(1694年)云貴總督王繼文書(shū)懸“南無(wú)無(wú)量壽佛”銅匾。殿基邊沿環(huán)繞大理石雕憑欄,臺(tái)階、御路、地坪皆大理石砌成。

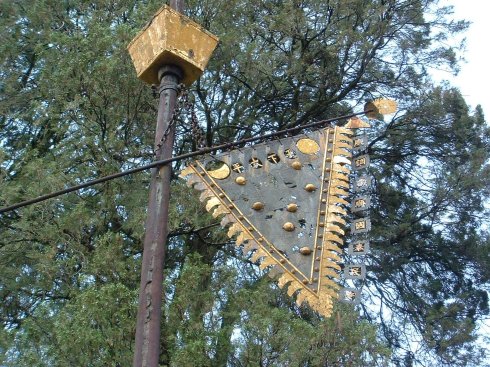

殿右前方有一條高10米的銅制旗桿,上懸七星銅旗。旗上鑄有“天下太平,風(fēng)調(diào)雨順,國(guó)泰民安”十二個(gè)字,象征著北極玄天“普護(hù)”生靈,旗周圍有二十八宿,旗上端有日、月,旗中有北斗七星,整個(gè)銅旗為鏤空鑲嵌。該七星銅旗是陳用賓建第一座銅殿時(shí)鑄造的。金殿前有明萬(wàn)歷三十年種的一棵紫薇樹(shù),和金殿同歲,為云南一級(jí)保護(hù)古樹(shù)。紫薇樹(shù)的樹(shù)干沒(méi)有樹(shù)皮,光禿禿的。

金殿經(jīng)歷了數(shù)百年的風(fēng)風(fēng)雨雨,已存斑駁古樸之態(tài),但比北京頤和園萬(wàn)壽山的金殿保存完整,也比武當(dāng)山金殿規(guī)模大,是我國(guó)現(xiàn)存最大最完整的純銅鑄殿。為研究云南省明清以來(lái)的冶金鑄造技術(shù)和云南清代木結(jié)構(gòu)建筑的造型及裝飾,提供了重要的實(shí)物資料,是全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

雷神殿

原為金殿的東配殿,現(xiàn)為“吳三桂大刀和真武七星劍展室”。陳列室內(nèi)有相傳是真武大帝“伏魔制怪”的七星寶劍及平西王吳三桂使用過(guò)的銅制大刀,又有馬、趙、溫、岳四元帥及風(fēng)、雨、雷、電四神并龜蛇二將塑像。說(shuō)明牌上說(shuō):“吳三桂被封“平西親王”,清康熙十年(1671)建太知宮金殿,為炫耀其威武。建成銅殿后,將其用過(guò)的木柄鋼刀留在太和宮供人們觀賞,此刀總長(zhǎng)2米,刃尖如錐,雙龍護(hù)刃,重達(dá)十二公斤。清道光年間王堃詩(shī)稱:‘剸犀研兕仗神豪,傳說(shuō)平西鐵寶刀。半段那如舒翰戟,一枝空認(rèn)彥章篙。剪仇鋒冠三藩勇,跋扈塵飛貳負(fù)囂。歡息白龍橋下隊(duì),蟲(chóng)沙何處覓烏韜’。”

西配殿現(xiàn)改為“吳三桂陳圓圓展覽館”。前的院子里有一石頭烏龜,名字為赑屭。赑屭為龍子,即巨鰲,力壯負(fù)重,石碑下龜趺象其形,怒目作氣負(fù)重馱碑。這個(gè)烏龜造型放在“沖冠一怒為紅顏”的吳三桂陳圓圓展覽館內(nèi)不知何故?

12、天津天后宮

天后宮供奉的是天后娘娘(媽祖)。全國(guó)各地有很多座天后宮,其建筑形式也是百花齊放,如:廣州南沙天后宮、福建泉州天后宮、江蘇泗陽(yáng)天后宮、廣東揭陽(yáng)喬林天后宮、廣東陸豐虎島天后宮、澎湖天后宮、青島天后宮、深圳赤灣天后宮、臺(tái)南鹿耳門天后宮、福建漳州東山天后宮、臺(tái)南天后宮、山東蓬萊天后宮、高雄旗津天后宮、臺(tái)灣彰化天后宮、福建芷江天后宮、福建龍巖市新羅區(qū)赤水天后宮、沈陽(yáng)天后宮、汕頭天后宮、臺(tái)東天后宮、貴州鎮(zhèn)遠(yuǎn)天后宮、廬山天后宮、寧波天后宮、浙江遂昌天后宮、上海天后宮、澳門天后宮、廣東潮州天后宮、福建莆田湄州,臺(tái)灣北港天后宮等。其中天津天后宮較為著名,它與福建莆田湄洲媽祖廟、臺(tái)灣北港朝天宮并列為我國(guó)三大媽祖廟。

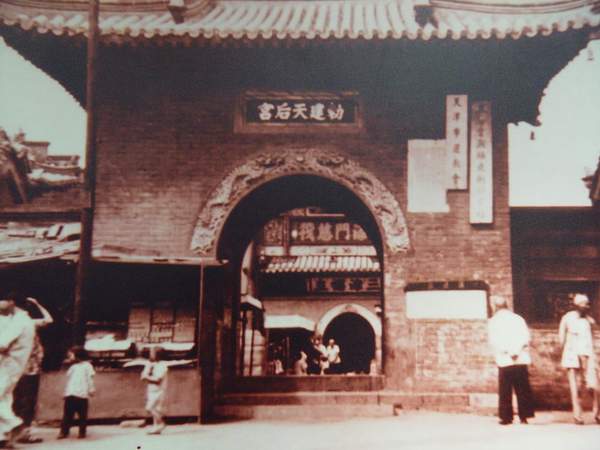

天津天后宮俗稱“娘娘宮”,坐落在天津舊城區(qū)東門外三岔河口西岸,現(xiàn)在的古文化街上,屬于全真道道觀,現(xiàn)為天津市民俗博物館。現(xiàn)在的天后宮一帶建了一條古文化街。這里的建筑大多是仿清代民間小式建筑。街內(nèi)有近百家店鋪,主要經(jīng)營(yíng)文化用品、古舊書(shū)籍、民俗用品、傳統(tǒng)手工藝品等。著名的楊柳青年畫(huà)、泥人張彩塑、風(fēng)箏魏風(fēng)箏、刻磚劉磚刻等都在這里設(shè)了專門店鋪。現(xiàn)在天后宮已成為天津民俗博物館,介紹天津的歷史沿革,陳列著各種民俗風(fēng)情實(shí)物。并對(duì)天津天后宮內(nèi)的海神天后媽祖、王靈官和四大金剛等神像進(jìn)行復(fù)原。

天后宮供奉的天后娘娘姓林名默,是福建莆田縣一漁家女子,生于宋太祖建隆元年(960),卒于太宗雍熙四年(987),只活了27歲。據(jù)徐肇瓊《天津皇會(huì)考》引《天后本傳》及《天后傳》云:林默生而神異,幼而聰穎,擅游泳,能乘席渡海,勇敢俠義,能為人治病,救助海上遇險(xiǎn)船只,被眾人尊稱為“通元靈女”、“龍女”、“神女”。她死后還屢次顯靈。海舟危難,有禱必應(yīng)。洋中風(fēng)雨晦瞑,夜黑如墨,每于檣端見(jiàn)神燈示祐,因而成為人們敬仰膜拜的護(hù)航女神。地方官多次褒奏,朝廷多次晉封。宋代封之為順濟(jì)夫人,元代封為天妃,清代封為天后。天津在元代是南方漕運(yùn)到達(dá)北方的最后集散地,又是京城主要出海通道,所以元泰定三年(1326)泰定帝皇帝下令于天津海河三岔河口碼頭附近建天妃宮(后改名天后宮),供奉祭祀護(hù)海女神天后。明代永樂(lè)元年(1403)重建,為天津市區(qū)最古老的建筑。

天津天后官建立迄今660多年來(lái),一直香火很盛。船戶來(lái)往必定祀禱,遠(yuǎn)近百姓多來(lái)祈福,元代名詩(shī)人張翥有首詩(shī)《代祀天妃角次直沽作》描寫(xiě)了拜禱天后盛況:“曉日三漢口,連檣集萬(wàn)艘,普天均雨露,大海靜波濤。入廟靈風(fēng)肅,焚香瑞氣高。使臣三奠畢,喜色滿宮袍。”;清人汪沆《津門雜事詩(shī)》有“天后宮前舶賈船,相呼郎罷禱神筵”的詩(shī)句;清人蔣仕銓詩(shī)《沽河雜吟》有詩(shī)句“劉家巷里如云舶,部禱靈慈天后宮”,描寫(xiě)的都是江海船工祭祀天后的熱鬧情景。孟韞徽《津門雜詠》說(shuō):“三月村莊農(nóng)事忙,忙中一事更難忘,攜兒結(jié)伴舟車載,好向娘娘廟進(jìn)香。”可見(jiàn)農(nóng)民來(lái)進(jìn)香時(shí)也是成群結(jié)隊(duì)。清人崔旭《津門百吟》:“飛翻海上著朱衣,天后加封古所稀。六百年來(lái)垂廟饗,海津元代祀天妃。”概括了600多年來(lái)從朝廷到民間敬奉天后的歷史。

天后宮是天津市區(qū)現(xiàn)存最古老的廟宇,從海河岸邊沿中軸線從東向西依次為戲樓、天后宮廣場(chǎng)、幡桿、正門、前殿、正殿、鳳尾殿和藏經(jīng)閣。兩側(cè)有鐘鼓樓、配殿和回廊,前殿和正門之間有普濟(jì)泉等三口井水,據(jù)傳說(shuō)是天后娘娘為保一方平安鎮(zhèn)住海眼留下的遺跡,以前還有井水售給游客,味道清冽甘甜,已經(jīng)加蓋保護(hù)起來(lái)了。

戲樓、廣場(chǎng)和幡桿均在天后宮正門之外,為過(guò)去祭祀天后的場(chǎng)所,廣場(chǎng)在過(guò)年等時(shí)候會(huì)有大量賣吊錢窗花的攤位聚集,非常熱鬧,戲樓有時(shí)也會(huì)啟用;天后宮前殿祭祀道教護(hù)法神王靈官,左右分別為千里眼、順風(fēng)耳、加善和加惡。

祭祀天后的場(chǎng)所:天后宮前的廣場(chǎng)和戲樓

正殿

天后宮內(nèi)祭祀天后媽祖的主殿。正殿的神龕里,天后圣母慈眉善目,儀態(tài)端祥,鳳冠霞帔。她的左右立著四彩衣侍女,其中兩人手執(zhí)長(zhǎng)柄扇遮護(hù)天后,另兩人一個(gè)捧寶瓶,一個(gè)捧印綬。三塊匾額,中間一塊寫(xiě)著“垂佑瀛堧”,意為賜福沿海。兩旁分別寫(xiě)著“盛德在水”,“萬(wàn)里波平”。轉(zhuǎn)身右看壁上,還有1991年臺(tái)灣北港朝天宮董事長(zhǎng)曾蔡美佐贈(zèng)給天津天后宮留念的匾額,上寫(xiě)“四海同光”。這天后宮正殿,原來(lái)懸掛一幅福州人鄭瑞麒所撰的楹聯(lián),其聯(lián)為:“補(bǔ)天媧神,行地母神,大哉乾,至哉坤,千古兩般神女;治水禹圣,濟(jì)川后圣,河之清,海之晏,九州一樣圣功”。鄭瑞麒(約1790——?),字仁國(guó),福建閩縣(今福州)人,嘉慶二十年(1819)進(jìn)士,官內(nèi)閣中書(shū),直軍機(jī),旋出為九江知府,權(quán)廣饒九南道兼九江關(guān)監(jiān)督,改慶遠(yuǎn)知府。在與太平天國(guó)戰(zhàn)斗中以堅(jiān)守慶遠(yuǎn)府遷升道臺(tái)。多有德政,有鄭菩薩之譽(yù)。

塑像周邊有記錄媽祖生平的壁畫(huà)以及儀仗;正殿后面的鳳尾殿,祭祀凈瓶觀音、滴水觀音和渡海觀音。左右配殿陪祀其他民間信仰中的神靈,有祭祀天后儀仗中藥王和四海龍王的配殿,祭祀財(cái)神的配殿,祭祀關(guān)羽的配殿,祭祀斗姆及北斗星君(六十太歲)的配殿,還有天津本地的民間信仰,如王三奶奶、白老太太、挑水哥哥、馬王爺、土地、魁星等等。

天后宮保留有許多天津的民俗:過(guò)去船戶在出海之前往往將船做成模型奉送給天后,以此祈禱出海平安。老天津人還有在天后宮求子的習(xí)俗。夫婦婚后如長(zhǎng)期無(wú)子,便會(huì)到天后宮祭拜。用紅線拴一個(gè)宮內(nèi)特制的泥娃娃回家供奉,稱為“娃娃大哥”,這是長(zhǎng)子。日后即使生下男孩也要排行老二,“娃娃大哥”每年還要拿去“洗澡”,寓意每年長(zhǎng)大一點(diǎn),也是老天津的民間信仰之一。每年的農(nóng)歷臘月二十三,即民間俗稱的“小年”,天津天后宮都要舉行一年一度的春祭大典。舊時(shí),天津傳統(tǒng)節(jié)俗以天后宮春節(jié)年貨市場(chǎng)為代表,曾享譽(yù)四方,多年不衰。在傳統(tǒng)的人生禮儀民俗中,如“拴娃娃”、“戴鎖”、“謝奶奶”、“訂婚拜娘娘”等習(xí)俗,均以天后宮為著。“祭芒神”,則非天后宮莫屬。天津婦女喜穿紅衣,年節(jié)尤甚,亦出自對(duì)天后的民俗崇拜,并沿襲至今。農(nóng)歷三月廿三日是娘娘的生日,每年此時(shí)天后宮都舉行“皇會(huì)”,表演高蹺、龍燈、旱船、獅子舞等。百戲云集,熱鬧非常。從2000年起,福建湄洲島、臺(tái)灣、澳門和天津四地天后宮(媽祖廟),輪流舉行慶祝天后誕辰的媽祖文化旅游節(jié)活動(dòng)。

農(nóng)歷三月廿三日天后生日,在天后殿前舉行的“皇會(huì)”

天后宮一帶曾產(chǎn)生天津早期的集市、早期的城市街道、早期的年貨市場(chǎng)。曾產(chǎn)生天津最早的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、最早的商業(yè)街、最早的金融街、最早的電燈路燈、最早的民間娛樂(lè)活動(dòng)場(chǎng)所及中心、最早的戲劇演出場(chǎng)所、最早的古建筑群、最早的官紳祭壇,是天津最早的電影紀(jì)錄片幾個(gè)拍攝景點(diǎn)之一。可以說(shuō),天后宮恰似一塊反映天津歷史年輪的活化石。

13、西安八仙宮

亦稱萬(wàn)壽八仙宮、八仙庵,是西安最大、最著名的道教宮觀,也是國(guó)務(wù)院公布的21個(gè)全國(guó)重點(diǎn)宮觀中,唯一一個(gè)以八仙命名的宮觀,陜西省第一批文物保護(hù)單位。八仙觀位于陜西省西安市長(zhǎng)樂(lè)坊北火巷12號(hào),是道教全真派十方叢林。相傳為唐時(shí)呂洞賓遇漢鐘離以“一枕黃粱”點(diǎn)破迷津而感悟成道之處。八國(guó)聯(lián)軍攻入北京后,慈禧太后、光緒皇帝避難時(shí)曾來(lái)此居住。現(xiàn)陜西省道教協(xié)會(huì)所在地。

八仙觀始建于宋代,原名呂祖庵。據(jù)《列仙傳》載:呂洞賓附近應(yīng)舉初遇鐘離權(quán)于長(zhǎng)安酒肆。鐘離權(quán)化身為酒肆中執(zhí)役仆人,呂洞賓因困倦在伏案睡去。夢(mèng)中中了進(jìn)士,很快身為御史,接著又任職翰林院,富貴榮華,兒孫也皆為官作宦。自己做了四十年宰相。忽被重罪,籍沒(méi)家資,流放嶺南,孑然一身,方發(fā)浩嘆,恍然夢(mèng)覺(jué)。鐘離權(quán)在旁微吟曰:“黃梁猶未熟,一夢(mèng)到華胥”。呂洞賓正在吃驚之際,鐘離權(quán)又說(shuō)道:“五十年間一頃耳!人世亦大夢(mèng)也”。呂洞賓立馬感悟,拜求度世。然后鐘離權(quán)又十試其心,見(jiàn)他道心堅(jiān)定,遂度為上仙。后人即在唐代興慶宮舊址建觀以資紀(jì)念。鐘離權(quán)和呂洞賓在歷史上確有此人,只是被道教神化了。鐘離權(quán)字云房,一字寂道,號(hào)正陽(yáng)子,又號(hào)和谷子,原型為東漢大將,故又被稱做漢鐘離。少工文學(xué),尤喜草圣,身長(zhǎng)八尺,官至大將軍。后因兵敗入終南山,遇東華帝君授以至道。乃隱于晉州羊角山。道成,束雙,衣槲葉。自稱“天下都散漢鐘離權(quán)”,意為“天下第一閑散漢子”。道教傳說(shuō)中的八仙之一。他受鐵拐李點(diǎn)化,上山學(xué)道。下山后又飛劍斬虎,點(diǎn)金濟(jì)眾。全真道尊他為“正陽(yáng)祖師”,后列為北宗第二祖。但據(jù)《全唐詩(shī)》,說(shuō)他是咸陽(yáng)人,收有他的《題長(zhǎng)安酒肆壁三絕句》,“其一”云:“坐臥常攜酒一壺,不教雙眼識(shí)皇都。乾坤許大無(wú)名姓,疏散人中一丈夫。”上述傳說(shuō),可能就是從此詩(shī)句中附會(huì)而來(lái)。他點(diǎn)化了呂洞賓后,相攜在終南山修煉,今眉縣湯峪有“鐘呂坪”遺址。呂洞賓原名呂巖,山西省運(yùn)城市芮城縣人。一般說(shuō)法,都稱呂洞賓是唐朝禮部侍郎呂渭的孫子,其父呂讓曾任海州刺史。呂巖本名紹先,唐太宗貞觀二十年(646)四月十四日巳時(shí)出生于河中府永樂(lè)縣(今山西芮城)。自幼好讀,淹博百家,但三舉進(jìn)士不第。武則天天授二年(691),年已四十六歲的呂紹先又去長(zhǎng)安應(yīng)考,在酒肆中為鐘離權(quán)點(diǎn)化,遂大徹大悟,拜鐘離權(quán)為師,赴終南山中修道,改名喦,字洞賓。其后遍游山水,傳道度人,五十三歲歸宗廬山,六十四歲上朝元始、玉皇,賜號(hào)純陽(yáng)子。

呂祖庵在金元時(shí)代得到極大發(fā)展,因?yàn)楸狈饺娼痰膭?chuàng)始人王重陽(yáng)亦是為關(guān)中人,據(jù)稱就是得到呂洞賓的點(diǎn)化,因此鐘離權(quán)和呂洞賓皆是全真教尊奉的“北五祖”之一。全真教的教義也完全是秉承了“鐘、呂”的“內(nèi)丹派”理論義。王重陽(yáng)的徒弟全真七子中的邱處機(jī)在成吉思汗時(shí)代為國(guó)師,統(tǒng)領(lǐng)全國(guó)道教,而邱處機(jī)對(duì)呂洞賓更是極盡崇拜,從邱處機(jī)主持修建了呂洞賓家鄉(xiāng)山西芮縣的純陽(yáng)宮,乾縣有呂祖祠,華山的主祭神靈有呂祖(呂洞賓),華山腳下的玉泉院旁建有純陽(yáng)觀,安康的香溪洞也是呂洞賓修煉之地,如今西安八仙宮中,東跨院中有祭祀?yún)味促e的呂祖殿,西跨院中有祭祀邱處機(jī)的邱祖殿,都證明了這一點(diǎn)。當(dāng)時(shí)的呂祖庵離戶縣全真道的祖庵重陽(yáng)宮不遠(yuǎn),且是呂洞賓成仙得道之地,因而在元代大興土木,在仙跡故址“雷祖殿”、“八仙庵”基礎(chǔ)上大興土木,擴(kuò)建廟宇殿堂,使之成為全國(guó)道教活動(dòng)的中心。

迨至明、清,八仙宮又屢次翻修,已成為道教十方叢林性重點(diǎn)宮觀,為西北數(shù)省道教徒授受戒律、學(xué)習(xí)道教知識(shí)的主要場(chǎng)所。明末,八仙庵毀于戰(zhàn)亂。清康熙初,當(dāng)?shù)厥渴Y興復(fù)八仙庵,敦請(qǐng)著名道士任天然為住持,重修殿堂廊廡,并擴(kuò)建東跨院。并于八仙庵開(kāi)壇放戒,經(jīng)數(shù)年建成。其時(shí)有陜西巡撫夫人禱神病愈,捐資增建了斗姆、龍虎二殿。后在李德吾主持下成為道教全真派十分叢林。極盛時(shí)占地面積近百畝,宮內(nèi)殿堂層迭,樓臺(tái)環(huán)繞,香火不絕。雍正五年(1727),道士高永勤、董清奇又進(jìn)行了較大規(guī)模維修。同治初年,太平天國(guó)戰(zhàn)火焚毀了中殿及全部古柏。嘉慶十一年(1806年),河南道人董清奇住持八仙庵。董清奇為河南鄭州人,一年四季赤足云游天下,別號(hào)“赤腳董真人”。他任住持期間,整頓十方叢體制,增建西跨院。道光年間(1821—1850),八仙宮又以重修。據(jù)道光十二年(1832)《十方叢林碑記》記載:“董清奇以后有韓合義、劉合侖開(kāi)壇放戒,朱教先創(chuàng)建西花園。”同治年間(1862—1874),庵內(nèi)部分殿宇古柏毀于兵火。同治十年(1871),道士劉永鎮(zhèn)將被毀殿堂修復(fù)。光緒二十六年(1900),庚子事變時(shí),光緒皇帝與慈禧太后避難西安,住蹕于八仙庵西花園內(nèi)。慈禧太后敕名八仙觀為“萬(wàn)壽八仙宮”,封八仙庵方丈李宗陽(yáng)為“玉冠紫袍真人”。光緒書(shū)“寶箓仙傳”,慈禧書(shū)“洞天云笈”和“玉清至道”匾額。并賞給白銀千兩對(duì)殿堂進(jìn)行全面整修。

慈禧賜名“敕建萬(wàn)壽八仙宮”和手書(shū)“玉清至道”匾額

辛亥革命期間,秦隴復(fù)漢軍政府副統(tǒng)領(lǐng)錢鼎于渭南遇害,軍政府曾在八仙庵舉行公祭。

民國(guó)初年,為了支持地方教育事業(yè),八仙庵以廟產(chǎn)興辦義學(xué)一所,入學(xué)學(xué)生100余名。楊虎城主持陜政時(shí),因推崇黃老之道,極力保護(hù)道教遺產(chǎn)。1935年,他帶頭捐資,邵力子、于右任、孫蔚如、戴傳賢等積極參與,帶動(dòng)西安工商各界,共集資24000余元,幫助監(jiān)院唐旭庵對(duì)所有殿宇進(jìn)行了全面維修,并立碑記其事。嗣后,道士郭合喜又改木牌坊為磚牌坊。至此,八仙宮規(guī)模定型,計(jì)有中路殿宇、東跨院、西跨院及西花園等4組建筑。至民國(guó)末年,八仙宮仍是西安地區(qū)最大的道觀,除了自身有土地730余畝、常住道士108人外,還將長(zhǎng)安三角坡長(zhǎng)春堂、會(huì)真庵和藍(lán)田湘子洞等處小廟收為下院。

新中國(guó)成立后,當(dāng)時(shí)八仙宮有道士108人,人民政府留給八仙宮126畝地,其余分配給附近農(nóng)民。1955年秋,以八仙宮為單位,組建了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社,次年改為高級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社,1958年改為興慶宮人民公社下屬的一個(gè)生產(chǎn)大隊(duì),讓八仙宮道士生產(chǎn)自養(yǎng),八仙宮道士人數(shù)下降為63人。文革中八仙宮遭到毀滅性破壞:經(jīng)籍大部被焚,碑石、造像被砸,道士流走他鄉(xiāng),宮觀建筑分別被西安機(jī)床附件二廠、新城區(qū)農(nóng)副局綜合廠等單位占用,宮內(nèi)僅存的15名道士也被迫參加農(nóng)副局綜合廠勞動(dòng),進(jìn)行思想改造,宗教活動(dòng)完全停止。

十一屆三中全會(huì)后,1982年八仙宮被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為全國(guó)重點(diǎn)開(kāi)放宮觀,被列為陜西省重點(diǎn)文物保護(hù)單位,并成立了“八仙宮管理領(lǐng)導(dǎo)小組”;1985年工廠全部從被占房屋、殿堂搬出;1991年選舉閔智亭大師為監(jiān)院;1996年成立“八仙宮管理委員會(huì)”,在管委會(huì)操持下對(duì)宮觀建筑進(jìn)行了全面維修,經(jīng)過(guò)6年時(shí)間,耗資160余萬(wàn)元(其中國(guó)務(wù)院宗教局和西安市撥款36萬(wàn)元、銀行貸款20萬(wàn)元、集資100余萬(wàn)元),共完成了8200多平方米的古建維修工程,還建成了總面積為2000平方米的商業(yè)街。除西花園尚待重新規(guī)劃建設(shè)外,中路各殿及東西跨院均整修一新。

今日八仙宮占地面積近百畝,現(xiàn)存殿堂建筑均保留明、清兩代風(fēng)貌。其南沿建有大照壁,北沿建有磚砌大牌樓。由山門至后殿分三進(jìn),鐘、鼓二樓分列左右,并有東西兩跨院。其中軸線有靈官殿、八仙殿、斗姥殿;東西兩側(cè)殿堂自成院落,稱東跨院、西跨院。東跨院有呂祖殿、藥王殿及太白殿;西跨院有邱祖殿和宮內(nèi)住持住房等,另外還有風(fēng)景幽雅的西花園。

據(jù)八仙宮提供的資料:靈官殿,始建于明正德年間,清康熙間重修,五楹;八仙殿,明正德年間擴(kuò)建,清康熙年間重修,五楹;斗姥殿,始建年代不詳,清康熙年間重修,五楹;呂祖殿,創(chuàng)建于清康熙初,嘉慶年間重修,三楹;藥王殿,創(chuàng)建于清嘉慶年間,三楹;太白殿,亦建于嘉慶年間,三楹;邱祖殿,創(chuàng)建于清嘉慶年間,三楹;云隱堂,創(chuàng)建于清嘉慶年間,三楹;西花園,原有水池、花廳、小亭,面積約5畝。“文革”前,八仙宮的第一道牌樓下,立有“長(zhǎng)安酒肆”石碑一座,旁刻“呂純陽(yáng)先生遇鐘離權(quán)先生成道處”。該碑毀于“文革”。

走進(jìn)五開(kāi)門的八仙宮山門,鐘、鼓二樓分立左右。第一進(jìn)院落的正中有遇仙橋。據(jù)記傳,道教全真派創(chuàng)始人王重陽(yáng)出求道時(shí),在甘河橋遇呂洞賓祖師授“五篇靈文”而得道,故稱全真十方叢林,皆修遇仙橋以示紀(jì)念。

遇仙橋后即靈宮殿。殿門上有邵力子手書(shū)“其道大光”匾額。殿內(nèi)中間供奉護(hù)法神王靈官,兩邊配有青白虎兩神像。

八仙殿

靈宮殿后即八仙殿,位于第二進(jìn)院落內(nèi),為八仙宮之主殿,也是八仙宮香火最旺的殿堂,八仙觀舉行盛大宗教活動(dòng)的場(chǎng)所。今天所說(shuō)的八仙,其中有五位在北宋就有記載,其中張果、韓湘、呂岳三人,在唐代已有記載。而鐵拐李、曹國(guó)舅、蘭采和三人早期并不固定,常被別的神仙代替。明代吳元泰的《八仙出處東游記》一書(shū)才將八位仙人固定下來(lái)。殿五開(kāi)間,殿門正中懸掛著光緒皇帝所書(shū)的“寶箓仙傳”匾額,殿內(nèi)正中奉祀著東華帝君。兩側(cè)分別為漢鐘離、張果老、韓湘子、鐵拐李、呂洞賓、曹國(guó)舅、藍(lán)采和、何仙姑的“八仙”泥塑彩像。八仙殿門上有兩副長(zhǎng)聯(lián):“桂殿仿琳宮珠箔銀屏百二關(guān)河凝端色;典章垂柱下瑯笈玉函五千道德著名言”;“暮鼓晨鐘警醒塵凡黃粱夢(mèng)東華傳道鐘離授訣廣垂慈度;朱魚(yú)清聲朗詠步虛贊洞玄全真閬苑琳宮新輝共仰仙蹤”,概括八仙宮位居三秦、承傳道德、呂祖成仙、全真叢林諸特點(diǎn)。

?

第三進(jìn)院落的正面為斗姥殿。據(jù)《玉清無(wú)上靈寶自然北斗本生真經(jīng)》載:“斗姆為北斗眾星之母。斗為之魂,水為之精,號(hào)中天梵悉斗姆元君”。殿門正面懸有清慈禧太后所書(shū)的“洞天云籍”四字匾額。殿內(nèi)正中奉祀著斗姥元君。左右有十二星君塑像,即天皇大帝、紫微大帝、貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍、上臺(tái)虛精、中臺(tái)元淳、下臺(tái)曲生。大殿的東西兩側(cè)各有跨院,東院內(nèi)有呂祖洞、藥王殿和太白殿。呂祖即呂洞賓,號(hào)純陽(yáng)子,傳說(shuō)他在唐時(shí)兩次考進(jìn)士都不中,最后被鐘離權(quán)點(diǎn)化成為八仙之一。全真教的創(chuàng)始人王重陽(yáng)據(jù)稱就是得到呂洞賓的點(diǎn)化,因此呂洞賓被全真教尊奉為“北五祖”之一。藥王即唐代著名醫(yī)藥學(xué)家孫思邈。他一生博通百家之說(shuō),尤好老莊,不求名利,熱心行醫(yī),為民治病,被人們尊稱為“藥王”,著有《千金要方》、《千金翼方》、《攝生論》等。成道后,被封為“妙應(yīng)真人”。太白殿內(nèi)供奉著太白金星。供奉太白金星,源于古代的晨辰崇拜,是對(duì)太陽(yáng)系中接近太陽(yáng)的第三顆行星——“金星”的神化。在道教中太白神有富貴功名象征之說(shuō)。西院的北面為邱祖殿。邱祖即邱處機(jī),為中國(guó)道教全真派的創(chuàng)始人之一,元朝初期被成吉思汗為國(guó)師。院內(nèi)的其他房屋的庵內(nèi)道士的居住處,故又稱監(jiān)院。

八仙宮早期碑石久佚,據(jù)李子春《陜西道教志稿》,到二十世紀(jì)六十年代初,八仙宮內(nèi)所存“盡清碑”。就這些清代碑刻,在“文化大革命”中又被破壞殆盡。據(jù)八仙宮資料,現(xiàn)存僅如下幾通:《八仙庵十方叢林碑記》清道光十二年(1832)刻,1834年立石,無(wú)撰人名,盧遁夫書(shū),現(xiàn)立于斗姥殿前廊下。《光緒殘碑》刻立年代不詳,劉永鎮(zhèn)等立;《慈禧太后萬(wàn)壽碑》光緒二十七年(1901)刻,無(wú)撰人名,升允書(shū),李宗陽(yáng)立石,殘損嚴(yán)重,現(xiàn)存八仙殿前東側(cè)。