中國歷代著名道觀、道長簡介(五)

18、蘭州金天觀

位于蘭州市七里河西津東路,因地處蘭州城正西,五行中西方屬金,故名金天觀。因觀內供有雷祖神像,又名“雷壇”。還有種傳說:1399年建文帝朱允炆登基后,燕王朱棣以入京除奸為名,發動了”靖難之役”。經過四年的戰爭,朱棣攻入南京,奪取了明朝政權。建文帝帝神秘失蹤,傳說逃到蘭州被肅莊王朱瑛匿藏在金天觀內。有人認為金天觀的觀名就暗藏此意:“金”是西方,“天”指天下,金天觀就是暗藏天子西去之意。建文帝可能匿于甘肅的傳聞也傳到朱棣那里,永樂十年(1412年)明成祖下詔,讓孫碧云主持蘭州金天觀道場,暗地里打探建文帝消息。孫碧云系張三豐的高徒,文韜武略無一不精。朱棣與張三豐的關系在《中國著名道觀、道長簡介》之一“武當山“中已作介紹,因此對其高徒孫碧云自然非常信任。肅王對此欽定金天觀道長自然不敢怠慢。為了迎接孫碧云,肅王還專門修建了望仙橋和雷壇,雷壇河就是因此而得名。孫在蘭州居留了兩年,沒得到建文帝什么消息,后來便返回太華山。

金天觀曾是蘭州最大的道觀,也是早年道教在蘭州傳經圣地。現為蘭州市工人文化宮。

據張建1940年《重修金天觀碑銘》載:金天觀唐為云峰寺,宋為九陽觀。金天觀在唐代為云峰寺,宋代為九陽觀。明建文帝朱允炆二年(1400),肅莊王朱瑛將肅王府由甘州(今張掖市)遷駐金城(今蘭州市)山字石后,見此地有仙人舞袖之形,于是便于次年在九陽觀廢址上營建道觀。因竣工于秋季,觀址又位于金城之西,便取五行中西方“庚辛金”之意,命名曰“金天觀”。明嘉靖三十一年(1552)曾重修,清乾隆四十六年(1781)毀于兵火,乾隆五十九年(1794)甘肅巡撫許容依原有規模捐款重修,嘉慶十一年(1806)甘肅督標中軍副將劉管成再次重修,道光年間(1821—1850)增建阿公祠與三公祠,當時的金天觀為蘭州最大的道教宮觀。占地54畝,觀內殿宇崇巍,回廊曲折,漢柏唐槐,古木參天。有四大建筑群:東有元壇祠、洗心道院;中有雷壇;西有英武祠;北面九陽山上有玉皇閣、老子殿;以北有花園,疊石為山,稱山字園。據記載,金天觀里原有36株唐槐,稱為“三十六部雷將”。有元壇祠、洗心道院;中有雷壇;西有英武祠;北面九陽山上有玉皇閣、老子殿;以北有花園,疊石為山,稱山字園。清人郭朝祚的《金天觀歌》云:“金天觀里多喬木,黛色陰森無夏暑。大者十圍圍不周,小者亦復如車轂。狀若怒龍噴濁浪,又如山鬼相撕撲”,即是描繪觀內古槐夭健奇特之狀。

民國年間(1912—1949),觀中部分建筑與塑像及壁畫在內戰中遭到破壞。解放后,1954年維修過一次;1956年,金天觀改為蘭州工人文化宮,宗教活動停止。文化大革命“掃四舊”中僅存建筑又遭到徹底破壞,36株唐槐亦被砍伐殆盡,僅剩三株。2003年市政府投資進行過一次彩繪。2009年3月,金天觀開始大修:文昌宮、雷祖殿、玉皇閣、三公祠、慈母宮等總計42座文物建筑,牌坊、鐘樓、鼓樓、享殿、正殿及廂房等總計34座單體文物建筑得到了全面的修整,恢復最初的古樸風貌。每年農歷八月初八日的雷壇廟會也已恢復。

今日金天觀修復的殿堂有山門、山神殿、戲臺院、九天門、黑虎殿、靈官殿。金天觀山門為三間轉五“牌廈”匾額,上有“金天觀”三個大字蒼勁有力,是清代著名道學家悟元子劉一明所寫。靈官殿北是太乙救苦殿,此殿兩側有二十間長廊,有明永樂時的珍貴壁畫。壁畫體勢頗有唐宋風格,形態逼真,副副有寓意。在雷祖大殿有壁畫《雷祖巡游圖》、《回宮圖》以及藍臉披發,執鞭騎麒麟雷祖法像。雷殿北是三清殿,明肅王曾有詩詠此殿:“羽客棲真廬,蔭蔭古殿幽。山樓依疊巖,道院旁清流。庭唳巢松鶴,林啼喚雨鷲。嗟予罹世網,徒慕赤松游。”

金天觀文物還有林則徐當年發配新疆路過蘭州,為“性善堂”題聯:“跳蕩中原,萬派激湍流劍外;蕭疏斜日,四山蒼翠落尊前”;圣母殿題聯:“普物無心,萬方共戴慈云遍;資生有道,百族同依日月長”;華祖殿題聯:“靈素闡真詮,斷腸煎湯征異術;歧黃宣妙蘊,解頭理腦媲神功”。

金天觀文物中僅存明清碑刻十余塊和三株唐槐。明清碑刻中最著名的是移自節園的明肅王妃“碧血碑”,立于原二清殿西廊。明崇禎十六年(1643),李自成大順軍將領賀錦攻占蘭州,末代肅王朱識鋐被擒。肅王妃顏氏、趙氏、顧氏,嬪田氏、楊氏率宮人200余人從凝熙園奔上北城墻上的拂云樓,準備從北城墻上投黃河自盡。當時追兵迫近,顏氏撲向立于拂云樓上的肅王詩碑,觸碑而亡。其余妃嬪跳墻、自刎、上吊,全部殉難。當地人把肅王妃嬪的尸體收集起來,在園里掘了個大墓,全部埋葬。從此后,矗立立在拂云樓上的肅王詩碑上顏妃灑血的地方,留下了—塊碗大的血痕,每逢陰雨或天氣變化,痕跡就非常明顯。清同治十二年(1873),左宗棠任陜甘總督有次在一個陰天登上拂云樓,見此碑上隱隱血痕,隨從告訴其緣由,左心有所動,遂令于府衙“節園”內建烈妃祠,又將肅王碑也移至墓旁,取《莊子·外物》中“萇弘化碧”之意,稱“碧血碑”。并為此作記,記中提到建祠之因由:“一日上北城,過肅王碑,見烈妃所自碎首處,血痕噴灑,團漬縷注。軍士告余,天陰雨濕,其痕視常日加明。精誠所至,金石亦開,曷足異也”。又于祠旁撰一聯:“一杯荒土蒼梧淚,百尺高樓碧血碑”。

肅王碑高2.3米,寬1.3米,上刻肅莊王朱瑛一首草書七律《次司馬太恒吳老先生韻兼送之甘州》:“邊城春柳解婆娑,別殿香風舞彩羅。白簡暫違雙鳳闕,丹衷直上五云阿。平戎漫訝龍堆遠,策馬頻從烏道過。最是識荊離亂后,不堪回首陰關河”。該碑于上個世紀四十年代移至墓西南稻香亭內。1976年,該碑所在地甘肅省政府大院翻修,又被移入金天觀所在地市工人文化宮內。

金天觀里原有36株唐槐,稱為“三十六部雷將”。“文革”中被砍伐僅存唐槐3株、最高的—株唐槐達20余米,胸徑近3米。最高的—株唐槐高達20余米,周徑近3米。

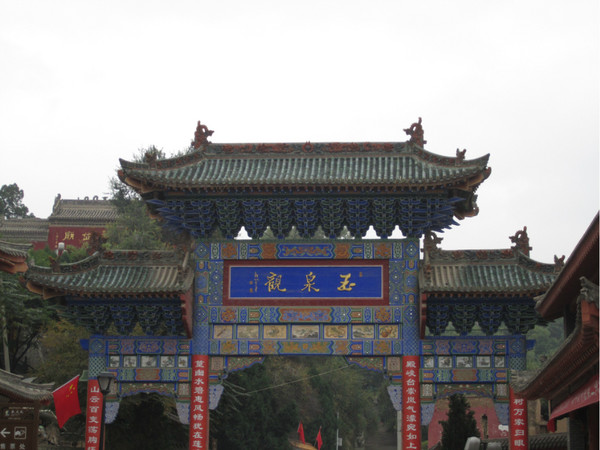

19、天水市玉泉觀

全國名為玉泉觀的道觀有無錫玉泉觀,在江蘇省無錫市惠山上;山東玉泉觀位于費縣城北17.5公里,上冶東嶺西側,紫荊河東岸;甘肅天水玉泉觀。

天水玉泉觀是我國著名的道教宮觀之一,曾經被稱為城北寺、崇寧寺、卦山寺等,后由于它附近的山上有一處水質很好的山泉,名為玉泉,當時地方官向朝廷上書要求下令修建道觀時,曾稱贊這里的風景是“名山有玉泉”,后來就逐漸被人們稱為玉泉觀。

玉泉觀位于甘肅省天水市北部的天靖山腳下,天水地區的道教勝地。2006年5月25日,玉泉觀作為元至清時期古建筑,被國務院批準列入第六批全國重點文物保護單位名單。

玉泉觀創建于唐代,始稱“北山觀”,宋代改稱“天慶觀”、“玉泉觀”,宋末時遭毀。據《秦州志》、《天水縣志》記載:于元世祖至元年間(1264—1279),長春真人邱處機的弟子梁志通西行至此,愛其美景,遂筑庵修洞,死葬庵中。現玉泉觀還有梁志通于元世祖至元丙子(至元十三年)(1281)所遺寺碑:“大道邃廬東自游,風光仿佛象瀛洲。庵前草木春常在,檻外云山不夜秋。鬼泣馗罡三尺劍,神藏天地一蘆舟。由來拋卻紅塵事,勘破浮生只點頭”。另據現存的《創建玉泉觀碑石》載:觀內最高層建筑老君殿為元成宗大德六年(1302)所建。明清時代玉泉觀多次重修。明世宗嘉靖三十六年(1557)有過一次大規模重建,最后一次為清同治七年(1868)。現存殿宇多是嘉靖和同治年間建筑。玉泉觀全盛時期為擁有80余座宮觀亭閣的道教建筑群。

自清末以后近80年間,玉泉觀常成為兵營和校舍,古建筑有毀無建,經兵燹、地震、自然倒塌、人為破壞而損毀過半。“文化大革命”以后,1981年7月起,當地政府籌集款項,組織人力、物力進行全面修復,歷時三年有余,重修、維修古建筑40座,面積達2100多平方米。

玉泉觀昔日規模很大,占地面積4.15萬平方米,以玉皇閣、三清宮為中心形成規模宏大的道教宮觀建筑群。其位置總體上坐北朝南,倚山就勢,順山勢升高,隨山溝、崖壁、臺地而建。自下而上從中軸線起,自下而上的有通仙橋、太陽廟、青龍殿、白虎殿、人間天上坊、玉皇閣、第一山牌坊、上清宮。兩側有雷祖廟、三官殿、李杜祠、倉頡宮、文殊殿、文昌宮、北斗宮、玉泉亭、靜觀亭、神仙洞、二公祠、天靖樓、趙孟頫詩碑等。亭臺高下,碑碣遍山;林木蓊郁,曲徑深幽。

玉泉觀位于山坡上,山門前有長長的石級;進入山門后有太陽和太陰小廟;再上有青龍、白虎(青龍和白虎都是道教傳說中的神仙)殿;穿過這兩座大殿,上面是牌坊式的玉皇閣大門,上面懸掛著寫有“人間天上”幾個大字的匾額。玉皇殿重修于清同治七年(1868),殿內原供奉玉皇大帝塑像,兩側祀馬、趙、溫、岳四大元帥及雷公、電母等神立像,今均不存。

玉皇殿左有張仙殿,右有三官殿,前有文昌閣。

老君殿

玉皇殿后的三清宮是玉泉觀主殿,也叫老君殿,老君殿始建于元代,重建修于明代,三清殿梁上墨書題記“明嘉靖叁拾陸年歲次丁酉季冬重建”,老君殿是玉泉觀上最高的建筑,建在64級臺階之上,取老君64卦之意。老君殿東為文殊殿,西為文昌宮,西南有北斗宮。北斗宮前原有山門牌坊,牌坊墨書題記“嘉靖叁拾柒年建”。它和天水市飛將巷牌坊、南郭寺牌坊成一條直線,表現了古代勞動人民驚人的智慧和高超的技藝。現在老君殿已重建,殿前高大的單檐懸山頂牌坊為清代建筑。

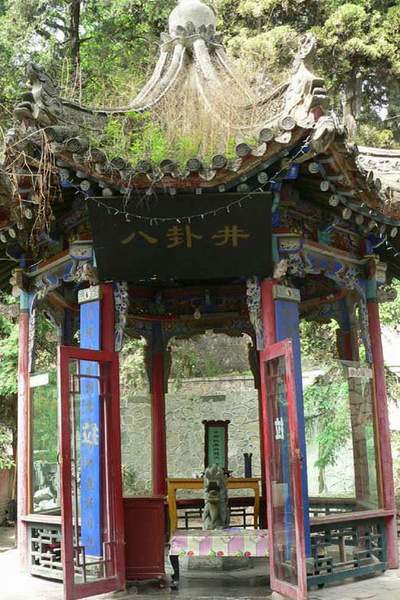

明眼泉

倉圣殿軒庭下還有一泉。元代道士梁志通曾以泉水洗目療疾,其效甚佳,故稱“明眼泉”。當地稱為“天下第二泉”(無錫惠山泉亦稱“天下第二泉”),元代秦州教諭梁公弼建寺時,吟有“卦山寺北郊,名山有玉泉”。因其泉上建有八角攢尖頂亭,又稱“八卦井”。數百年來,泉水不涸。清澈甘冽。元世祖至元二十八年(1291),元成宗大德六年(1302年)兩次重修,有碑記云:“其山腹出泉,冥然澄寂,祈飲者可愈邦人之疾。樹繞泉亭,檐楹蔽映,如在畫圖。觀因景勝,名曰‘玉泉’”。可知此泉是“玉泉觀”得名的來歷。原亭規式不詳,清乾隆四十一年秦州知州彥方捐俸重修泉亭。文化大革命中遭毀,泉被填埋。1981年修泉并于泉上重修八角攢尖頂亭一座。2000年5月圣水源公司投資重修圣泉,下挖至17.5米深,鑄以水泥圈,水量保持在6米深度。

元代四面道流碑

“玉泉仙洞”洞西南有一碑亭“選勝亭”,內置“元代四面道流碑”一座。碑高1.53米,寬0.5米,碑額高0.8米,四面相等,面面皆有文字,四面落款時間皆不同,故稱四面道流碑。四面分別為:《元世祖皇帝褒封制詞》;《全真祖宗之圖》(本面落款“秦州玉泉觀達玄子梁志通立石”);《全真道演變過程》;《祖師五篇秘語》(本面落款“大元國大德六年歲次壬寅仲秋下旬有二日玉泉觀知觀何道元任道芳等并十方道眾同建立石”)皆是記述有關道教、全真道之事,用楷體、瘦金體書寫,字體精美,刀工純熟。書法和史料價值皆極為珍貴。

趙孟頫草書詩碑

玉泉觀碑廊中還藏有元代書法家趙孟頫草書詩碑四塊,(其中一方已殘缺)碑高1.8米,寬0.78米。上面各書五言絕句一首:第一方為唐李白《夜下征虜亭》:“詩船下廣陵去,月明征虜亭。山花如繡頰,江火似流螢”,邊緣鐫刻劉崙提跋;第二方為唐韋應物《西塞山》詩:“勢從千里奔,直入江中斷。嵐橫秋塞雄,地束驚流滿”;第三方尚不知作者;第四方為宋王安石《題舫子》詩:“愛此江邊好,留連至日斜。眠分黃犢草,坐占白鷗沙”(本方上下部分殘缺),石下方落款“松雪”。字體行草相間,筆法圓潤,瀟灑秀麗,氣韻流貫,大氣磅礴。一洗趙書字體溫雅、形質美妍之氣。如此風格者,趙書存世甚少,為全國罕見之珍品。從跋語中得知碑鐫成于明世宗嘉靖二十九年(1550)“大明嘉靖庚戌”。按現行古典詩歌刊本,李白詩碑誤“江”為紅,韋應物詩碑誤“秋”為“西”,王安石詩碑誤“至”為“到”,恐書時另有所本。

玉泉觀內還有“玉泉仙洞”,相傳為元代丘處機弟子梁志通修煉羽化處,秦州八景之一。另外玉泉觀現存古樹名木50株,其中千年以上古柏10余株,500年以上古柏10余株,皆為珍貴的香柏。每年古歷正月初九,是玉泉觀的廟會。人稱為“朝觀”。時值春早人閑,三五成群,絡繹不絕,熱鬧非凡。

玉泉觀內的一些元代磚雕也極有文物價值。

20、千山無量觀

千山無量觀位于遼寧省鞍山市東南十公里的北溝,亦名無梁觀,傳因初建時無梁而得名。是千山道觀中建筑最早的一個,規模宏大,由清代康熙六年(1667)道教全真龍門派第八代弟子劉太琳創建,后屢有修繕。1962年被遼寧省政府公布為省級重點文物保護單位。是東北著名的道教宮觀。該觀現為全真道十方叢林。

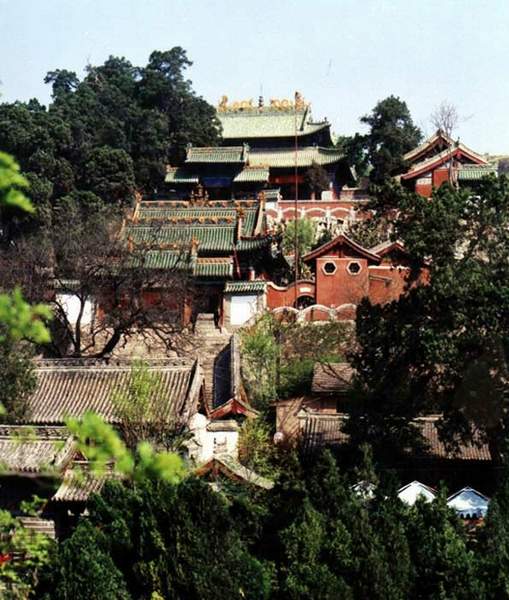

無量觀又稱無梁觀、始建于清代康熙年間。由龍門派第八代弟子郭守鎮的徒弟劉太琳所建。據碑載:劉太琳“歷十余載辛苦備嘗,勵志梵修、正已化人,至康熙十七年(1678)劉修無量觀。此乃本觀開山肇基之始也”。這里的道教宮觀始建于隋唐,而興盛于明清,有“九宮”、“八觀”、“十三茅庵”之說,其中以“無量觀”最為有名。據傳,千山有天然古洞,名“古羅漢洞”。清康熙初年,有高道劉太琳、王太祥來居此洞修煉,因洞無磚石土木構造,因之稱為“無梁之觀”,后改稱“無梁觀”、“無量觀”。后人在天然山洞周圍依山勢構建宮觀,殿堂成階梯狀層層高升,雖高低交錯,但緊湊嚴整,甚為壯觀。主要建筑有老君殿、三官殿、慈航殿,還有道教勝跡“一閣”、“一堂”、“一臺”、“二洞”、“三塔”、。“一閣”,名西閣,“一堂”即齋堂,“一臺”即聚仙臺,“二洞”即羅漢洞、觀音洞,“三塔”即八仙塔、祖師塔、葛公塔。

無量觀整個建筑依山隨景而筑,殿宇房舍成階梯狀,層層而上,氣勢壯觀,布局自然。山門是硬山式建筑,磚木結構,石雕門枕上雕有小石獅一對,門上方懸掛“無量觀”三字匾額,門兩旁桂楹聯,篆刻“靈谷空青元鶴起舞,仙華隱秀天賴齊鳴”。沿山門拾級而上至西峰,峰頂石臺,名振衣崗,崗北山峰,古稱拜斗臺,昔為觀內道士朝拜北斗之處。觀之周圍峰巒疊嶂,松海環繞,有南天門、鐘樓、萬年松、正直松、石龕松等眾多名勝古跡。齋堂始建于清代道光二十六年(1846),為硬山式建筑,磚木結構,五間,前面有回廊。南修配房二間,東修配房三間。齋堂柱枋之間嵌有燕尾木雕,施彩繪。西山墻上開一個小券門通往回廊,門券上刻有“抱元守一”四個字。

玉皇閣

玉皇閣建造在一直立的巨大巖石的頂部,是無量觀最高的建筑,也是無量觀最早的建筑。玉皇閣沒有用一根木料,全部用磚瓦建成,故名無梁觀。日久天長又衍化為無量觀。千山無量觀即由此而得名。玉皇閣為磚木結構,面闊一間,歇山式,正脊兩頭有鴟尾,滴水瓦雕游經,檐下有仿木磚砌斗拱,造型古樸,閣內供奉玉皇大帝像內奉玉皇,閣外有石經幢一甬,立于蓮花座上。

?

老君殿

老君殿建造于玉皇閣的大巖石旁,創建于清代康熙初年,后經嘉慶九年(1804)、道光五年(1825)、同治元年(1862)多次重修。殿內供奉太上老君塑像;殿門上懸掛“道教之家”四字匾額。殿內供奉著三清像,兩側墻上則繪有老子過函谷關及孔子問禮于老子的場面。殿內奉泥塑老君。殿外建有道士房三間。

三官殿

在老君殿的右下方,是無量觀最大的殿堂,因祀三官大帝而名。三官殿始建于清代道光二十六年(1847)。為硬山式建筑,磚木結構,面闊五間,進深三間,前面有回廊、石柱,柱枋之間嵌燕尾木雕,施彩繪。殿脊上磚雕游龍,斜脊磚雕跑獸。主奉天、地、水三官大帝。在三官大帝前面有道教護法神王靈官和護壇土地,東側是正在過海的八仙,西側是居住瑤池的王母娘娘,左右兩邊的墻壁上繪有堯王訪舜、大禹治水兩幅壁畫。殿兩旁修東、西配房各三間。

觀音殿

出無量觀山門,有“紫氣東來”角門,門兩側有翼墻,進入二道門有一院落,建有觀音殿。硬山式建筑,正脊兩頭有大吻,斜脊雕跑獸,前面有回廊,柱枋之間嵌有燕尾木雕,施彩繪。殿內奉有觀世音、子孫娘娘等。殿外明柱上掛有清代光緒癸未年(1883年)木刻楹聯“水界遼河山通華表歷數代毓秀鐘靈真乃東都勝跡,千峰拔地萬笏朝天看四時晴嵐陰雨遙連南海慈云”。這是千山盈聯中文字最多的一幅。殿柱上掛篆體木刻盈聯:“瀚月空山落,露風靈響海天高”。觀音殿西面建有客房五間,殿后修有監院三間,殿前二道門外有鐘樓,內懸掛鑄鐵鐘一口。

觀音殿側有觀音洞,又稱觀音閣。是清代乾隆二十七年(1762)人工開鑿。高約1.5米,寬約1.5米,深約1.5米。洞內奉觀世音菩薩。

一臺三塔

指“聚仙臺”和臺東的八仙塔、祖師塔和葛公塔。

“聚仙臺”為觀前山腰間有一黑色巨石,石上置石桌六個鼓形石墩,四周修筑八角形望柱、欄板,南、北各有一個門。相傳昔日常有仙人羽客棲集于此,故人稱“聚仙臺”在聚仙臺南面的石壁上橫刻篆體“聚仙臺”三個字,豎刻“震庚道人月潭題”。

八仙塔建于清康熙初年,是當時盛京將軍烏庫禮為其道兄劉太琳靜坐修真而建。因塔周邊有磚刻八仙浮雕而得名。八仙塔為六面十三級密檐實心磚結構,高約30米,塔基為磚砌須彌座,塔基周圍有磚砌仿木圍欄,六角有磚砌圓柱。塔身南面有一拱門,高約2米,拱門上面有一石額,刻“道教無極”四個字,再上面有磚雕壽星像,北面刻有“萬古長青”四個字,其余四面是磚雕八仙像,“文化大革命”期間被砸毀。

祖師塔即無量觀開山祖師劉太琳羽化之后的遺蛻墓塔。祖師塔用花崗巖石疊砌成,六面七級密檐實心塔,高約5米,底為須彌座。塔南面嵌有塔銘“皇清羽化先師劉公偉太琳之墓”。塔銘龕上橫額刻“開基始祖”四個字。塔頂為圓形覆缽式。

葛公塔位于祖師塔南,乃張學良為東北道教領袖葛月潭而建。為花崗巖石砌筑,六面七級密檐實心。塔基為須彌座,塔身六面均嵌漢白玉石板,塔后砌有石墻。南側小龕內,嵌漢白玉塔銘:“太清堂上二十代律師月潭真人明新之墓”。龕外石刻“澹泊寧靜”四個字,北側刻有“海為龍世界,天是鶴家鄉”,其余四面刻有各種形態的山石、蘭花等,均為葛公生前精心題繪。塔身各層均用大石塊鑿成檐角疊砌,略有內收,塔頂為圓寶瓶。葛公塔的下面是地宮,宮門在塔基南面,深約2米,宮內與地面上的塔一樣也是六面,相對的兩面距離6米。地宮內安放著葛公的遺體。在“文化大革命”期間,葛公的遺體被掘出,隨葬物品被盜走。 塔前原有碑刻兩通,碑文記載愛國將領張學良等籌款數萬銀元于民國22年(1933)建塔,這兩通碑刻亦在文化大革命“掃四舊”中遭到破壞。

羅漢洞

為一天然石洞,長約10米,寬約5米,高約6米,洞口安裝木柵門,洞中間磚砌一道隔墻,留一個小門,形成南、北兩個洞,北洞兩側塑十八羅漢,中間塑觀世音菩薩;羅漢洞。清康熙初年,遼寧本溪鐵剎山全真龍門派第八代祖師郭守真之徒劉太琳、王太祥二人至千山,在羅漢洞內修真養性。當時洞內有十八羅漢塑像,劉太琳又增塑真武大帝像,并在洞外刻了“釋道同源”四個大字。劉、王二人被尊為無量觀的開山祖師。南洞內砌有石板火炕一鋪。

無量觀景區內景點頗多,比較有名的諸如:夾扁石、一步登天、天上天,一線天、木魚石、八步緊等。

陳友冰編寫

參考資料:卿希泰、唐大潮《道教史》、卿圣泰《中國道教》、鐘兆鵬《道教小詞典》、趙道一修撰《歷世真仙體道通鑒》、《歷世真仙體道通鑒續編》,陳垣《道家金石略》《南宋初河北新道教考》,二十五史“釋老傳”,“中國丹道網”等互聯網,《道德真經義疏》、《莊子注》、《重陽立教十五論》等《道藏》典籍。