中國歷代著名道觀、道長簡介(四)

7、洛陽上清宮

上清宮是道教名觀,全國有多處道觀取其名。著名的有洛陽上清宮、青島嶗山上清宮、四川青城山上清宮、江西龍虎山大上清宮等。

洛陽上清宮位于河南洛陽城西北4公里邙山之巔翠云峰,翠云峰為洛陽北郊的制高點。山雖不高但地勢險峻,山上樹木郁郁蔥蔥,蒼翠若云,故稱“翠云峰”。這里風景秀麗,是消夏勝地。歷代文人墨客喜涉足山巔,南望伊洛平原,古都盡收眼底。瞻仰上清宮,寫下了不少美麗詩篇,杜甫有《冬日洛城北謁玄元皇帝廟》,寫他登覽拜謁洛陽上清宮的經過和感受“配極玄都閟,憑虛禁御長。守祧嚴具禮,掌節鎮非常。碧瓦初寒外,金莖一氣旁。山河扶繡戶,日月近雕梁。仙李盤根大,猗蘭奕葉光。世家遺舊史,道德付今王。畫手看前輩,吳生遠擅場”其中提到的“畫手看前輩,吳生遠擅場”即是唐代著名畫家吳道子,在觀內所作的壁畫《五圣千官像》和《老子化胡圖》。蘇東坡也曾到觀內游覽題字。

洛陽上清宮

上清宮始建于唐代,初稱老君廟。高祖李淵追封老子為太上玄元皇帝,敕建上清宮,故上清宮又稱玄元皇帝廟。乾封元年(666)唐高宗與皇后武則天等人一起駕臨上清宮,目睹了海市的出現,并請大臣們著書立說記其事;唐玄宗亦駕臨上清宮,親自撰書碑文。開元二十九年(741)詔令兩京諸州置廟祭祀,洛陽玄元皇帝廟因避玄宗諱,改稱元元皇帝廟。。安史之亂中,安祿山攻陷洛陽并作為其“大燕國”國都,作為唐王朝玄元皇帝廟的宮內神像均被毀。

宋太祖西幸洛陽,特祈晴上清宮;太宗十分仰慕上清宮,并按其原規模重建于東京汴梁城內,并曾多次駕臨觀賞;宋真宗三次駕臨上清宮,對唐吳道子的大型壁畫《五圣千官圖》及當時武宗元的壁畫《三十六天帝像》,極其贊賞。當時,上清宮的“三圣”藝術——“塑圣”楊惠之的玄元皇帝雕像,“畫圣”吳道子的《老子化胡圖》與《五圣千官圖》,“詩圣”杜甫的《冬日洛城北謁玄元皇帝廟》詩均存。后唐莊宗、明宗也相繼駕臨上清宮,并將上清宮(太微宮)的位置放到太廟之上,所有國家大事,都要到這里祭奠祝禱,并以“太微宮使”作為幾任宰相的榮譽加銜。

金元時期廢毀,明代嘉靖十四年(1535),道士張玄募錢重建,以山高風大,改殿頂小瓦為大型釉瓦(俗稱琉璃瓦),屋脊置鐵瓦,故稱大殿為鐵瓦琉璃殿,今廟內尚存其時鐵瓦數塊。嘉靖二十九年,崇道的明世宗大舉修整洛陽上清宮,歷時三年而成。此時的上清宮為五進院落:一進為主殿四帥殿,兩邊有配殿;二進為老君殿。歇山單檐三開間;三進為三清殿,四進為翠云洞,五進為玉皇閣。山門外另建一座高大牌樓。嘉靖三十四年(1555)地震,上清宮殿宇震毀;康熙二十一(1682年)巡府閻興邦、雍正八年(1730)知府張漢鼎等均重修。修后廟宇,殿南北長500米,東西寬300米,有戲樓、山門、一、二、三殿;以及配殿廊房等。以后多次重修,民國時亦曾整修。抗日戰爭期間遭日軍炸彈破壞,僅翠云洞和洞上平臺、三間五脊歇山頂老君殿幸存。

現存的上清宮僅有山門、窯洞(翠云洞)和配房數間,翠云洞上有玉皇閣三間。在上清宮南邊和邙山嶺下,有玉清、下清二宮。附近尚有道士墓塔5座。

“三圣”藝術

“塑圣”楊惠之的玄元皇帝雕像,“畫圣”吳道子的《老子化胡圖》與《五圣千官圖》,“詩圣”杜甫的《冬日洛城北謁玄元皇帝廟》題壁詩。今均不存。只在宋人筆記中留下一些傳說。據南宋胡仔《苕溪漁隱叢話》云:景德四年,宋真宗嵩山封禪經過上清宮,十分欣賞宮內壁畫吳道子的《五圣千官圖》。吳道子是唐代著名畫家。陽翟(今河南禹縣)人,擅畫道釋人物,所寫衣褶,有飄舉之勢,被譽為“吳帶當風”。又喜用焦墨鉤線,略敷淡彩于墨痕中,足顯意態,又稱“吳裝”。年輕時經常在洛陽一帶流浪作畫。上述兩幅畫即是其年輕時代代表作品。當時洛陽還有個十七歲的畫家武宗元,在上清宮畫了幅壁畫《三十六天帝圖》,也受到真宗的稱賞。一年后,真宗再次來到上清宮,便下令御用畫家將這兩幅畫臨摹下來,帶回宮中以便隨時欣賞。御用畫家哪有吳道子這種本領,但如被真宗發現與真跡之間的差距,不但?丟臉而且還可能受責罰。情急之下,摹寫之后干脆毀了真跡,讓你無法比對。其中有位畫家還頗有商業頭腦,將鏟下的原作保留下來,一塊塊出售。直到南宋高宗時代,還有人在江南看到過吳道子殘缺的真跡。

宋人康與之在筆記《昨夢錄》則是另一種說法有無名隱士者,見元元皇帝廟破落,遂花三十萬錢,買下一堵壁畫。從此隱士開始臨摹學寫壁畫。三年學成后,便將原壁畫沉入洛水,從此該畫在人間消失。后來老子廟重修,聘人作畫。隱士出山應聘,同時應聘者另有一著名老畫師。二人一人一壁,開始作畫。那老畫師自恃畫藝高超,以為勝券在握,就等著看隱士的笑話了。沒成想隱士輕車熟路很快繪畢,老畫師一看,幾欲驚倒在地:莫非吳道子重生再世所繪?老畫師立刻把自己所畫毀掉,連畫具燒掉,拂袖而去。

吳道子《五圣千官圖》(摹本)

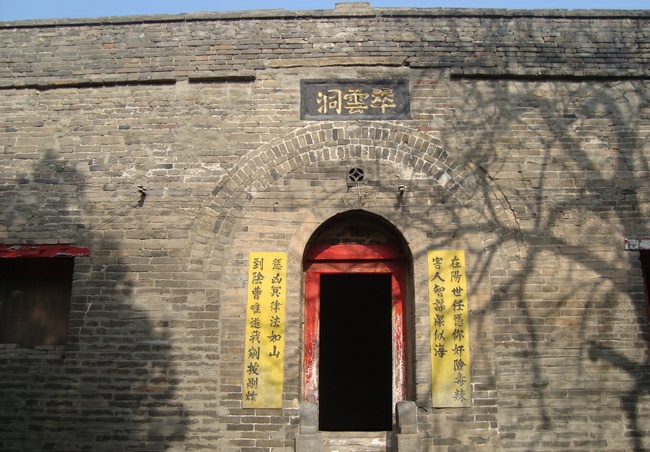

翠云洞

嘉靖二十九年,明世宗大舉修整洛陽上清宮,第四進即為翠云洞。上清宮在抗日戰爭期間遭日軍炸毀后,翠云洞為上清宮僅存的明代完整建筑,今日門兩邊有對聯:“在陽世任憑你奸險毒辣害人計謀深似海到陰曹難逃我剜撥剔炸懲兇冥律法如山”,仍保留道教符箓派特色。

8、解州關帝廟

位于山西運城市鹽湖區解州鎮,背靠銀湖(鹽池),面對中條山,景色秀麗。因解州東南10公里常平村是三國蜀將關羽的原籍,所以解州關帝廟是普天下關帝廟的祖廟。也是全國現存最大的關帝廟,系全國重點文物保護單位。

關帝廟祀奉的是關羽。關羽(約160或162-220年),字云長,河東解縣(今山西運城)人。東漢末年的名將。今山西省運城市常平鄉常平村人。相傳,關公從幼年開始,便喜讀《左氏春秋》等儒家經典,深明大義。青年之際,因打抱不平,殺死鄉里惡霸而遠走他鄉。遇劉備、張飛后,與之結義,發誓輔佐劉備,匡扶漢室。劉備起兵時,關羽跟隨劉備,忠心不二,深受劉備信任。劉備、諸葛亮等入蜀,關羽鎮守荊州,劉備奪取漢中后,關羽乘勢北伐曹魏,圍襄樊、擒于禁、斬龐德,威震華夏,中原震動,但是東吳偷襲荊州,呂蒙正白衣渡江,關羽兵敗被害。蜀漢丞相諸葛亮評關公曰“絕倫逸群”。乾隆帝手書“神勇”,同治帝稱其“威震華夏”,并豎匾于關陵正門。

自宋代以來一千多年間,關羽一生的行為及其形象已演變成中國傳統道德的化身。他在漢末社會動亂中響應國家征召起身投軍,“桃園三結義”后終生履行諾言;斬顏良、誅文丑、溫酒斬華雄的勇冠三軍;“身在曹營心在漢”掛印封金的威武不能屈、富貴不能淫;千里走單騎、深夜讀春秋的不欺暗室;義釋華容道的知恩圖報。其中釋放出的“忠”、“誠”、“信”、“義”,成為不同時期、不同階層的人們的道德榜樣和學習楷模。從北宋崇寧三年(1104),徽宗趙佶封關羽為“崇寧真君”起,歷代王朝不斷對關羽加封褒揚,“從侯而王,從王而帝,從帝而圣,從圣而天”,直至“三界伏魔大帝神威遠震天尊關圣帝君”。廟祀越來越多,正如清代學者趙翼所言:“今且南極嶺表,北極塞垣,凡兒童婦女,未有不震其威靈者。香火之盛,將與天地同不朽。”(《陔馀叢考》卷三十五)明人呂子固在《謁解廟》詩中,曾無限感慨地吟詠道:“正氣充盈窮宇宙,英靈烜赫幾春秋。巍然廟貌環天下,不獨鄉關祀典修。”真實地反映了那個時代人們對關公的崇拜和敬仰,以及關帝廟遍布天下的盛況。

解州關帝廟創建于隋開皇九年(589),宋元到明清,隨著社會上關公美化、圣化和神化的浪潮不斷高漲,解州關帝廟進行了多次大規模的修復、重建和擴建。清康熙四十一年(1702)毀于火,經十余年始修復。清朝末葉,該廟曾數次失火,損失慘重,民國年間又予以修復和重建。今日的解州關帝廟,總占地面積有七點三萬平方米,建筑坐北向南,沿南北向中軸線,分四大部分有序展開:中軸線的南端為“結義園”,并建有結義坊、君子亭、三義閣等主體建筑。中軸線北端的主廟,是一個單元甚多而又層層展開的巨大建筑群落,主要由琉璃龍壁、端門、午門、御書樓、崇寧殿、刀樓、印樓、春秋樓和眾多牌坊組成,是進行關公祭祀活動的主要場所。中軸線南端的東側,建有“萬代瞻仰”的石牌坊一座,中軸線南端西側建有“威震華夏”木牌坊一座。中軸線北端東西兩側,為基本對稱的主廟附屬建筑,如追風伯祠、長壽宮、崇圣祠等。整個布局嚴謹,規模完整,其中以春秋樓和崇寧殿最為精致。

解州關帝廟全圖

游人從義勇門或忠武門入前庭,穿過“文官下轎,武官下馬”的端門,東西鐘鼓樓巍巍聳立,迎面三座高大的單檐歇山頂廟門,中門是專供帝王進出的門,叫“雉門”,東面的“文經門”是文職官員行走的,西側的是“武緯門”,是甲胄之士通行的。雉門門樓上嵌豎匾,書金字“關帝廟”三字。雉門后部的臺階上是戲臺,鋪上臺板即可演戲,是一座雙昂卷棚歇山頂建筑,下是橫匾“全部春秋”,與上、下場門的“演古”、“證今”相映成趣。前行有午門.是一座面闊五間,單檐廡殿頂、石雕回廊的廳式建筑。周圍有石欄桿,欄板正反兩面浮雕各類圖案、人物144幅,洋洋大觀,頗有童趣。廳內南有周倉、廖化畫像,軒昂威武。北面左右兩側,彩繪著關羽戎馬一生的主要經歷,起于桃園三結義,止于水淹七軍,只是沒有走麥城這個情節,在全國關廟壁畫中都按此進行,據說這是因忌諱關羽自高自大而被殺,終于造成蜀國的覆滅而隱去的。穿過午門,經“山海鐘靈”坊、御書樓,便是關帝廟主體建筑崇寧殿。

解州關帝廟雉門

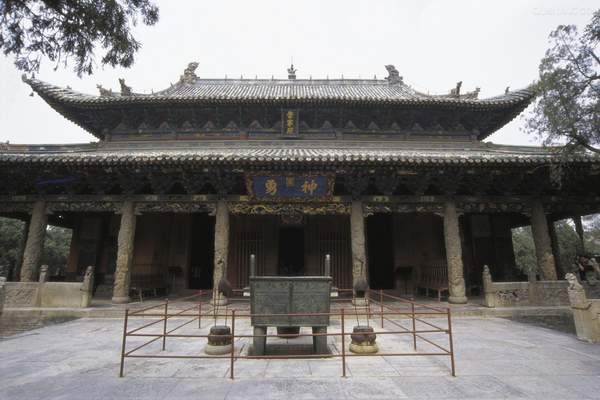

崇寧殿

為關帝廟內主殿,北宋崇寧三年(1104),徽宗趙佶封關羽為“崇寧真君”,故名崇寧殿。殿面闊七間,進深六間,重檐歇山式琉璃殿頂,檐下施雙昂五踩斗拱,額枋雕刻富麗。殿周回廊置雕龍石柱26根,皤龍姿態各異,個個須眉畢張,活靈活現。下施欄桿石柱52根。砌欄板50塊,刻浮雕200方,蔚為壯觀。大殿明間懸橫匾“神勇”二字,清乾隆帝手書。檐下有“萬世人極”匾,是咸豐皇帝所寫。下列青龍偃月刀三把,重300斤,門口還有銅香案一座,鐵鶴一雙,以示威嚴。殿內木雕神龕玲瓏精巧,內塑帝王裝關羽坐像,勇猛剛毅,神態端莊肅穆。龕外雕梁畫棟,儀仗倚列,木雕云龍金柱,自下盤繞至頂,猙獰怒目,兩首相交,以示關羽的英雄氣概。龕上有康熙手書“義炳乾坤”橫匾一方。

殿前蒼松翠柏,郁郁蔥蔥。配以石華表一對,焚表塔兩座,鑄于明嘉靖十三年(公元1534年),其上的馱塔力士擰眉瞪眼挺胸凸肚,用力的將蓮花寶座扛起。極為精致。另有鐵旗桿一雙,殿前月臺寬敞,勾欄曲折,檐下額坊,雕刻富麗。

崇寧殿,橫匾“神勇”為乾隆帝手書

焚表塔上鑄造的馱塔力士

崇寧殿內雕刻精美的蟠龍石柱和陳列的青龍偃月刀

春秋樓

穿崇寧殿而出,入后宮南門,就進入寢宮,過花圃,有“氣肅千秋”坊,是中軸線上最高大的木牌坊。東側有印樓,里邊放著“漢壽亭侯”玉印模型,西側是刀樓,里面列青龍偃月刀模型。雙樓對峙,系方形三層的十字歇山頂建筑。院里植有翠竹一片,風動影搖,珊珊可愛。又有《漢夫子風雨竹》碑刻,以竹隱詩,詩曰“莫嫌孤葉淡,經久不凋零。多謝東君意,丹青獨留名”。傳說出自關羽的手筆。

后宮后部即是春秋樓。春秋樓為關帝廟的扛鼎之作,掩映在參天古樹和名花異卉之間,巍然屹立,大氣磅礴。現存建筑為清同治九年(1870)重修的。寬七間,進深六間,二層三檐歇山式建筑,高33米。上下兩層皆施回廊,四周勾欄相依,可供憑欄遠眺。檐下木雕龍鳳、流云、花卉、人物、走獸等圖案,雕工精湛,剔透有致。樓頂彩色琉璃覆蓋,光澤奪目。樓內東西兩側,各有樓梯36級,可供上下。第一層上,有木制隔扇108面,圖案古樸,工藝奇特,傳說是象征歷史上山西108個縣。世傳春秋樓有三絕:建筑結構奇巧別致,上層回廊的廊柱,矗立在下層垂蓮柱上,垂柱懸空,內設搭牽挑承,給人以懸空之感謂之一絕;進入二層樓,有神龕暖閣,正中木雕神龕內塑關羽帝王裝金身坐像,右手伏案、左手拈須;上層神龕暖閣,正中有關羽側身夜觀《春秋》像。閣子板壁上,正楷刻寫著全部《春秋》,謂之二絕;據說樓當項,正好對著北斗七星的位置,謂之三絕。

樓身懸匾八方,中層外檐下懸清嘉慶二年(1797)胡龍光題寫的行楷“麟經閣”匾為樓名標志;上層神龕暖閣上方懸清雍正時期和碩果親王題書的行書“忠貫天人”,規格最高、時間最早;暖閣內門所懸道光十五年(1835年)安邑趙占魁、周中規、周中矩題寫的“青燈觀青史著眼在春秋二字,赤面表赤心滿腔存漢鼎三分”楹聯,為切題工對佳作。

春秋樓身臺基前部立有石欄桿一排,欄板浮雕雕有民間故事傳說、花卉瑞獸等,題材與御書樓、崇寧殿大體相同。

春秋樓

關帝廟除古建筑外,還有琉璃影壁、石頭牌坊、萬斤銅鐘、鐵鑄香爐、石雕飾品、木刻器具以及各代石刻23塊,各朝題詩題匾60余幅。關帝廟,自古就是游覽勝地,又是全國最大的祭掃關帝的場所,游人信士絡繹不絕,香火旺盛。如今經過多次修葺、彩繪,關帝廟更加壯麗輝煌。

9、沈陽太清宮

太清宮又名太清叢林,為全真教道觀。原名“三教堂”,以昭示全真道教最初之三教合一的教旨。位于沈陽市西順城街16號。為道教十方常住從林,也是東北第一叢林。開山祖師郭守真(道號弘陽子)之“遺蛻”曾埋藏在這里。據《奉天府承德縣祠祀志》稱:“三教堂在懷遠門外,又稱在外攘門外。有三殿三楹、經樓三楹、后殿三楹、配殿八楹,耳房四楹,前殿三楹、耳房八楹,大門一楹,左右邊門各一楹。”民國初年是中國道教會關東總分會所在地。沈陽市和遼寧省人民委員會先后干1962年11月、1963年9月公布為市、省級文物保護單位。現為省、市道教協會所在地。一九八三年又經國務院批準為國家重點文物保護單位之一。

沈陽太清宮

太清宮始建于清康熙二年(1663)。據《太清官叢林歷史志略》和《太清官特建世系承志碑》記載:康熙二年盛京地區久旱無雨,禾苗干枯,官府貼出求雨告示,許諾對能求得大雨者賞銀三千兩。正在本溪鐵剎山修煉的龍門教派第八代宗師郭守真聽說此事后,下山來到盛京城揭了告示,表示愿意為盛京求雨。他在盛京西北角搭起一座高高的祭臺,他在祭臺上施展法術,最后果真求來一場大雨,解決了盛京地區的旱情。當盛京將軍烏庫里向他贈銀時,他卻堅決不肯接受。后來郭守真請求官府為他在求雨的地方建起一座宮觀作為修行之所于是“擇省垣磚城西北角樓外水泡一段,撤水填平,特建道廟一區,本慈恩寺名三教堂”。當時建有大殿三楹及玉皇閣、關帝殿、客堂、耳房數處,因陋就簡,初具規模。乾隆三十年乙酉(1766年),三教堂曾遭水淹,殿宇傾圮,半就淹沒,當時,經本廟道士趙一塵竭力募化,以次翻修。乾隆三十二年丁亥(1768),復由道士馬陽震藉盛京魏將軍、刑部侍郎榮及各界人民之力,大力擴充,增修外院群房及西院老基屋宇并大殿前東西兩廊,四周均建以圍墻。直至乾隆四十四年已未(1780)完竣,遂改名為太清宮。全部工程歷十四年之久,計建有祠宇八十八楹,規模始具。觀內主持設方丈,監院、職事等道侶共百余人,定為十方常住叢林,為道教徒公有財產。嘉慶十三年戊辰(1808),又經本廟監院閭山子擴建,太清宮共建有房舍一百零二間,面積為五千二百五十平方米,面貌已臻完善。光緒三十四年(1908)春監院葛月潭動工重修玉皇閣、大殿、善功祠等宮觀。由是,太清宮遂金碧皆具,巍峨輝煌。

解放以后,于一九五四年與一九五九年,又各進行了一次大型維修;修建了老人堂,玉皇樓,并同時進行了全院的彩畫工程。文革開始后,一九六六年八月二十三日下午,宮內神像、碑塔、鐘鼎等,全部被紅衛兵在“掃四舊“中拆除砸碎。古藉、書畫、碑帖等文物,均被焚毀或因之而散佚;至于太清宮的文史資料、檔案資料亦均被焚毀無遺。文革后,遼寧省道教協會于一九七九年八月份正式恢復工作,并于同年十一月份又成立了沈陽市道教協會;于同年十二月省、市道協再次接管進駐太清宮。

今日洛陽上清宮

太清宮是清代道教建筑,有重要的歷史、藝術價值。其建筑形式與神殿之層次與國內其他著名宮觀大致相同。全院坐北朝南,南寬北窄呈梯形,共有四進院落,占地面約5000余平方米,建筑面積1600余平方米間。太清宮現有靈官殿、關帝殿、老君殿、玉皇殿、三官殿、呂祖殿、郭祖殿、邱祖殿等八座殿堂。

前院有靈宮殿(原為山門),1988年修復后為兩層硬山前后廊式,面闊三間,東西有配殿。院內東側為十方堂,現十方堂北次間辟為門洞,其東為山門。西側為云水堂。正北為關帝殿,歇山式,青瓦頂,正脊素立面,兩端有鴟吻,垂脊有跑獸,面闊三間,進深三間,臺基石造,須彌座式,前后踏垛三級。殿內木雕暖閣中塑關羽象,左有關平,右有周倉。

二進院內,東側有客堂、省心室,西側有執事室、經堂。北面的老君殿是該廟主要建筑之一。

三進院內,東側有齋堂、呂祖樓。樓為兩層硬山前廊式,青瓦頂,三間,內供呂洞賓像。西側有善功祠、丘祖樓。建造形式與東側相同。丘祖樓內供丘處機像。北面正中為玉皇閣,閣為硬山前后廊式,青瓦頂。正脊兩端有鴟吻,垂脊有獸。面闊三間。進深二間,梁枋作和璽彩畫。上層內頂裝天花,畫龍鳳,暖閣內塑玉皇坐像,下層為接待室。

四進院落內原有郭祖殿、郭祖塔、碑樓,北面中間為法堂。碑樓內置《郭真人碑記》一方。法堂前兩側橫墻內嵌置《太清宮特建世系承志碑》、《玉皇閣碑記》石碑各一方。這些碑刻記載了太清宮創建歷史及前后諸監院接替始末,這一組建筑和石碑今已無存。

老君殿

供奉道教始祖太上老君的殿堂,是該廟主要建筑之一,在太清宮二進院落內。為老君殿硬山前廊式,青瓦頂,正脊立面中間塑雙龍戲珠,兩端有鴟吻,垂脊有獸,面闊三間,進深二間,梁枋上作蘇式彩畫。殿內有垂花式木閣,中塑老子坐像,兩側是護法神韋馱和王靈官。

老君殿

郭祖殿

奉祀太清宮開山祖師郭守真的殿堂。郭道號弘陽子,祖籍江蘇丹陽,出生于遼寧省遼陽市。拜龍門派七代祖師李常明為師,在本溪鐵剎山八寶云光洞潛修三十余年。康熙初年,清盛京將軍烏庫禮因慕其名迎請來沈,尊為師長。據《東華全錄?災異志?旱魃之記》載:“時沈邑酷旱,遂建醮祈雨,三日甘霖降。欲酬重禮,固辭不受。唯求得城垣西北角樓一段,因地勢低洼,積潦成一水池,撤水填平,建三教堂以為師焚修之所。”至康熙五十二年己丑(1673年)郭守真在廟羽化,即于后院建塔奉安,歲時致祭。殿內還供有護法大仙黑三奶奶。關于黑三奶奶傳說頗多,是東北地方護法仙,具有消災祛病,保宮護院的威力。

10、成都青羊宮

位于四川成都市西南郊,南面百花潭、武侯祠(漢昭烈廟),西望杜甫草堂,東鄰二仙庵。傳說是老子的出生地,被譽為川西第一道觀。現宮觀為清代所修,屬于全真道。1982年被國務院確定為全國道教重點宮觀。

青羊宮相傳始見于周,初名“青羊肆”。漢揚雄《蜀王本記》曰:“老子為關令尹喜著《道德經》,臨別曰:‘子行道千日后,于成都青羊肆尋吾’。時隔三年,老君降臨此地,尹喜如約前來,老君顯現法相,端坐蓮臺,尹喜敷演道法”。自此以后,青羊宮觀便成為神仙聚會、老君傳道的圣地。三國之際取名“青羊觀”。唐朝君主尊崇道教,追封老子為“太上玄元皇帝”,唐朝初年青羊宮名為玄中觀。到了唐代改名“玄中觀”天寶十五年(775),唐玄宗為避安史之亂而幸蜀,居于觀內。此時大詩人杜甫居住草堂就在附近,親見雨映行宮,即景賦詩《嚴公雨中垂寄見憶一絕奉答二絕》。中和元年(881),唐僖宗為避黃巢之亂奔蜀,也在觀中駐營。據記載,在觀內忽見紅光如毯(球)入地,挖得一塊玉磚,上面刻著古篆文:“太上平中和災”。僖宗便將古篆玉書磚石的發現,當作天降吉祥的象征,是道教最高尊神三清祖師太清道德天尊太上老君的恩典。后來僖宗返回長安特下詔令,賜內外庫錢二百萬,大建殿堂,改“觀”為“宮”。青羊宮的宏大格局,亦在此時形成。據唐樂朋龜所撰《西川青羊宮碑記》云:此時的青羊宮,“岡阜崔嵬,樓臺顯敞,齊東溟圓嶠之殿;抗西極化人之宮,牽劍閣之靈威,盡歸行在;簇峨眉之秀氣,半入都城。煙粘碧壇,風行清磬。”青羊宮已成為唐末西南地區最大、最有影響的宮觀了。

青羊宮在五代時改稱“青羊觀”,宋代又復名為“青羊宮”,直至今日。道經記載,老子誕辰是農歷二月十五日,唐代以來,青羊宮每年這一天都要舉行隆重的法事活動。到南宋時,青羊宮廟會已成為與杭州昭慶寺廟會、南京夫子廟廟會、西安城隍廟廟會齊名的著名廟會。又因為農歷二月十五日是傳統民俗中的“花朝”(即百花生日),隨著時間的流逝,青羊宮道教廟會逐漸與民間花會相融相合,成為當地盛大的民間節日,這一風俗在成都至今仍有保留。五代以后,青羊宮一帶還是成都重要的游覽勝地,江水依依,梅林飄香,游人如織,陸游有詩云:“當年走馬錦城西,曾為梅花醉似泥;二十里中香不斷,青羊宮到浣花溪。”正是對宋時青羊宮一帶醉人風光的生動描繪。

到了明代,唐代所建殿宇不幸毀于天災兵焚,破壞慘重,已不復唐宋盛況。今所見者,均為清康熙六至十年(1667-1671年)陸續重建恢復的,在以后的同治和光緒年間,又經多次培修,改革開放后又多次修葺。

青羊宮內除數量眾多的珍貴明清建筑和文物外,青羊宮還保存有堪稱國寶的《道藏輯要》經版。這套經版于光緒三十二年(1906)刻制于二仙庵,歷時十余年方完成,1961年后移于青羊宮。全套經版共1。4萬多塊,全部用梨木雙面雕刻,版面厚重,字跡工整,是保存完整的道教典籍經版。1984年成都市道教協會與巴蜀書社聯合重印了《道藏輯要》,是國內外研究道教的珍貴史料。

青羊宮現存主要建筑有山門、混元殿、八卦亭、三清殿、斗姥殿、紫金臺、降生臺和說法臺等,多為明清建筑。

青羊雕像

兩只青羊雕像是青羊宮的象征,位于青羊宮主殿三清殿前。羊由黃銅鑄成,長90厘米、高60厘米,俗稱青羊。其中的單角銅羊傳說是南宋賈似道半閑堂中的熏爐,(羊頸部補疤處原有“紅梅閣”三字)。這只獨角銅羊造型十分奇特,擁有十二屬相的特征:羊胡、牛身、雞眼、鼠耳、龍角、猴頭、兔背、蛇尾、、馬嘴、羊須、猴頸、雞眼、狗腹、豬臀。身體各部位代表十二生肖。俗傳摸青羊可求福祛災,婦女摸青羊可生男孩。民國時文人劉師亮在《成都青羊宮花市竹枝祠》中云:“聞說銅羊獨出奇,摸能治病祛巫醫。求男更有新方法,熱手摸它冷肚皮。”這只清雍正元年(1723)由大學士張鵬翮(別號信陽子)從北京買來送與青羊宮,底座有銘文記載這一事由。銘文云:“京師市上得銅羊,移往成都古道場。出關尹喜似相識。尋到華陽樂未央。”落款為“信陽子題”,信陽子乃張鵬翮之號。張鵬翮(1649-1725)字運青,號寬宇,清四川遂寧黑柏溝(今四川省遂寧市蓬溪縣任隆鎮黑柏溝村)人,清代名臣、治河專家。康熙九年(1670)進士及第,歷任禮部郎中,兗州、蘇州知府、江南學政、浙江巡撫、河道總督、兩江總督、刑部尚書、戶部尚書、吏部尚書兼文華殿大學士等職。史稱“清官”、“賢相”。隨索額圖勘定中俄東段邊界,為簽訂《中俄尼布楚條約》作準備。1700年任河道總督主持治理黃河10年,治清口,塞六壩,筑歸人堤,采用逢灣取直、助黃刷沙的辦法整治黃河,是清代268年間四川官位最顯赫、名聲最響亮的人物。

另一雙角銅羊是成都道教信徒張柯氏于清道光九年(1829)延請云南匠師陳文炳、顧體仁鑄造后送給青羊宮的。

青羊宮的象征——十二屬相化身的獨角銅羊另一只雙角銅羊

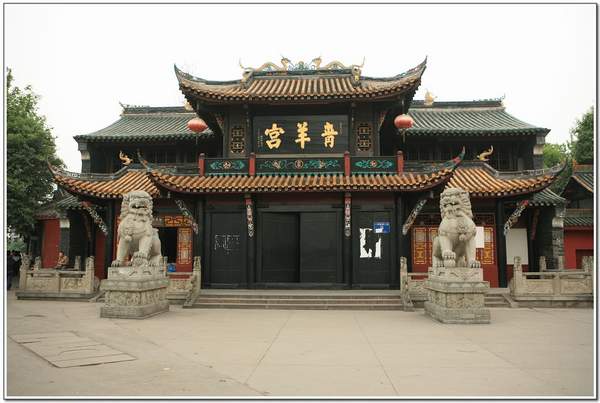

山門

本為明代原物,左邊塑有土地神、青龍像各一尊,保存有明代正德十年立皇恩九龍碑、青龍、白虎像、土地神像、北斗七星樁,上刻有道教秘傳天書云篆,根據中天北斗七星布局,稱為北斗七星樁。還有龍鳳樁、大石獅、龍王井等珍貴文物,后來在城市建設中遭到拆除。現在的山門為重檐歇山頂,龍虎等吉祥物雕鑲在飛檐壁柱上,雕刻精細,造形典雅。山門上方高懸“青羊宮”金字橫匾,為乾隆年間華陽縣令安洪德所書,筆法圓潤端莊,為青羊宮的中一大文物。

青羊宮山門

混元殿

是青羊宮的第二重大殿,內供奉道教最高尊神——三清天尊之一的太清道德天尊即太上老君。宋真宗時,真宗崇奉道教,奉太上老君為混元上帝。混元殿重建于清光緒年間,占地面積六百一十六平方米。有石柱二十六根,木柱兩根。柱上雕刻有鏤空的鹿、鳳凰望月。雙獅戲球等圖案,形象生動活潑。前殿正中供奉“混元祖師”太上老君。老君面容慈祥,手持混元乾坤圈。將圈拉伸便是“一”字,故它展示著世界的本原還處于混沌狀態,而老君開天辟地,使“道生一,一生二,二生三,三生萬物”。

后殿供奉的是“慈航真人”,佛教稱“觀音大士”。她本是道教十二金仙之一,傳說中的“慈航道人”是一位男仙,后因見世界苦難重重,女子卻沒有出家修行之路,于是便轉世為女身,修奉道法,為女子開了不二法門,從此才有女子出家修行之路。

青羊宮混元殿

八卦亭

坐落在三清殿與混元殿之間的八卦亭,是青羊宮代表建筑之一。突出地體現了道教教義特征,是一座標志性的建筑物。據說本是一座草亭,現存亭體修建于同治、光緒年間。它布局緊湊,精巧大方,整體建筑共三層,依次為方形、八角形和圓形,以契合于道教天圓地方、陰陽相生、八卦相合的義理。八角形的亭體木石結構,由內外16根石柱支撐,亭高20米,寬約17米,共兩層,均為八角形。每層飛檐都精雕著獅、象、虎、豹,各種獸物鑲嵌在雄峙的翹角上。屋面為黃綠紫三色琉璃瓦,屋頂蓮花瓣襯托著獨具風格的琉璃葫蘆寶鼎,高約3.6米,造型優美,甚為壯觀。兩重檐角高翹,翹角上裝飾有嘲鳳等仙人走獸。亭的四周有龜紋隔門和云花鏤窗,南向正門是十二屬相太極圖的浮雕,8根外柱為浮雕鏤空滾龍抱柱,氣勢奪人,是不多見的石雕藝術珍品。是我國罕見的石雕藝術珍品。在朝向三清殿的那根石柱的盤龍圖案中,隱藏著一個拳頭印。傳說當年建八卦亭將要竣工前夕子,面對三清殿的石柱盤龍復活,意欲騰云而去,被月御值日使者發現,以神拳定于柱上,現在仍能看見拳頭印。

青羊宮八卦亭

三清殿

又名無極殿,是青羊宮的主殿,始建于唐朝,重建于清康熙八年(1669),是面闊五開間的單檐硬山式建筑。三清殿基長四十米,為正方形,總面積一千六百平方米。外檐柱上雕刻著六合童兒、雙獅戲球等藝術木雕,有一副貼金對聯:“福地臥青牛石室煙霞萬古,洞天翔白鶴蓬壺歲月千秋”。此聯為原中國道教協會會長黎遇航所書。殿內供奉道教的三位主神:原始天尊、靈寶天尊和道德天尊,所謂“三號雖殊,本同一也”。左右墻壁塑有道教十二金仙,分別是廣成子、赤精子、黃龍真人、懼留孫、太乙真人、靈寶大法師、文殊廣法天尊、普賢真人、慈航道人、玉鼎真人、道行天尊、清虛道德真君。

殿內共有三十六根大柱,其中木柱八根,代表著道教的八大天王;石柱二十八根,代表天上廿八星宿,即角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、女、虛、危、室、壁、奎、婁、胃、昴、畢、觜、參、井、鬼、柳、星、張、冀、軫。此殿建筑宏偉而莊嚴,在全國尚屬少見。在三清像的左右兩側,有明朝時鑄造,重約3000多公斤的“幽冥鐘”,右配一應鼓,直徑達1.5米。每逢初一、十五和吉慶大典便擊鼓鳴鐘,晨鐘暮鼓,幽遠清晰,給人以更加寧靜的感覺。還有一對重約1噸的生鐵香蠟筒以及明正德十二年(1517)鑄造的生鐵化錢爐。

青羊宮三清殿

斗姥殿

也稱元辰殿,位于三清殿之后,建于明代,是青羊宮現存的唯一明代原建筑物。為樓底式懸山式全木建筑,殿內供奉斗姥元君,全稱為摩利攴天大圣先天斗姆元君,是道教主要女神之一,也是六十甲子太歲本命星君的首領。道書中說她名紫光夫人,共生了九個兒子(即九皇),分別是:玉皇、紫微、貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍。斗姥額有三目,肩有四首,左右各出四臂,為三目四首八臂的女神,神像慈容照人,《太上玄門日誦晚課仙經》中云“顯靈蹤于塵世,衛圣駕于閻浮,眾生有難若稱名,大士尋聲來救苦”。所以,斗姥也是一位掌人間生死罪福的天神,據說有三目四首八臂。

斗姥殿中還供奉有西王母、地母以及南斗六星、南極星君和北斗七星。

斗姥殿中斗姥塑像

陳友冰編寫

參考資料:卿希泰、唐大潮《道教史》、卿圣泰《中國道教》、鐘兆鵬《道教小詞典》、趙道一修撰《歷世真仙體道通鑒》、《歷世真仙體道通鑒續編》,陳垣《道家金石略》《南宋初河北新道教考》,二十五史“釋老傳”,“中國丹道網”等互聯網,《道德真經義疏》、《莊子注》、《重陽立教十五論》等《道藏》典籍。