中國歷代著名道觀、道長簡介(二)

二、兩大道派祖庭

1、正一道祖庭——龍虎山嗣漢天師府

龍虎山在江西省鷹潭市東南20公里處貴溪市境內。有關龍虎山和天師府的介紹見《道教四大名山:江西龍虎山》。

東漢年間,沛國豐(今江蘇豐縣)人張陵。張陵(道教徒稱他為張道陵)在江西貴溪縣云錦山修道,據傳經過三年而九天神丹煉成,龍虎出現,所以,此山又稱龍虎山。張陵后來到今四川大足縣境內的鶴鳴山招徒傳教,信道者出米五斗,故稱“五斗米道”。“五斗米道”奉老子為教祖,尊稱“太上老君”。以《道德經》(即《老子》)、《正一經》和《太平洞經》為主要經典。奉三清(元始天尊、靈寶天尊、道德天尊)為道教的最高主神。張陵死后,其子張衡及其孫張魯在漢中地區建立了政教合一的政權,稱其道為“天師道”,第四代天師張盛將天師法裔由陜西漢中遷往張陵原先的得道處:江西省龍虎山。所以龍虎山被視為天師道祖庭,一直延至今日。南北朝時期,道教理論進一步豐富完備,其組織隊伍也在擴大發展,出現了北方和南方兩派天師道,代表人物分別是寇謙之和陸修靜。到了北宋,由于道君皇帝趙佶等帝王的尊崇,道教流派眾多。其中以龍虎山龍虎宗、上清派茅山宗和閣皂山影響最大。南宋理宗嘉熙三年(1239),朝廷命龍虎山三十五代天師張可大提舉三山符箓,龍虎宗正式成為江南諸道派統領,且影響大增。到了元代,元廷對龍虎山天師的禮遇、優待更遠遠超過其它兩山。據《元史·釋老傳》,至元十三年(1276)忽必烈剛平定江南,就召三十六代天師張宗演赴闕,賜宴,賜玉芙蓉冠、組金無縫服、銀印,命主管江南道教。第二年,又賜號“演道靈應沖和真人,給二品銀印”并規定路設道錄司,州設道正司,縣設威儀司,皆歸張宗演領屬。元世祖授張宗演天師頭銜,這是道教的天師頭銜首次獲得朝廷認可,過去只是道教自身自說自話,從未獲得官方認可。另外由龍虎宗主管江南道教也屬首次,南宋理宗時也只是提舉三山符箓。自元世祖后,這兩項成為定制,為元歷代諸帝所承襲。南北朝時,南方天師道徒造作《正一經》和《正一法文》,后編入《道藏》,列為三洞四輔七部經典之一。元成宗大德八年(1304),敕封張陵第三十八代孫張與材管領江南諸路道教,又加授其為“正一教主,主領三山符箓”。從此,龍虎宗逐漸成為南方道教的核心,江南道教符箓各派,如三山中的茅山宗、閣皂宗,凈明道,以及神霄、清微、東華、天心等新舊符箓派漸漸集合到它的周圍,最后形成道教后期兩大道派之一的“正一派”。北方的太一道在元以后也歸于正一道,皆以江西龍虎山為祖庭。

2、全真道祖庭之一:陜西戶縣“重陽宮”

全真道是金元時代流行于北方的一大道教流派,創始人為金代初年的王重(1112~1170)。王出身地方豪門,早年曾應金朝武舉,為小吏,后辭職還家。金主完顏亮正隆四年(1159),自稱在甘河鎮遇仙,得授金丹口訣。遂隱居終南山,修道三年。大定年間出關去山東傳教。招收馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機、王處一、郝大通、孫不二等七大弟子,號稱全真七子。全真道至此正式成立。金世宗大定九年(1169)王重陽留王處一、郝大通二徒在昆崳修煉,自己攜丘處機等西歸。一行到達開封第二年。王重陽即辭世。此后大弟子馬鈺掌教,其余六真便各自在山東、河北、陜西、河南一帶修煉傳教,王處一曾應金世宗的邀請進宮講授道學。

在修煉方法上,全真道不同于正一道的外丹派。所謂外丹,是指用鼎爐燒煉鉛汞等藥物制成一種稱說可以使人長生不老的丹丸,道教的創始人張陵、東晉的葛洪、陸探微等都是著名的煉丹家。到了唐代趨于極盛,許多著名道士孫思邈、陳少微、楚澤等都以煉丹著名。唐代許多皇帝如德宗、武宗以及名士李白等也都熱衷此道。內丹是與外丹相對的一種修煉方法,源于行氣、導引、胎息等術。他不是借助于外界的鼎爐鉛汞,而是以人的身體為鼎爐,以體內的精氣神為藥物,通過一定的方法使體內結丹,從而達到長生不死的目的。內丹之術,始于隋代道士蘇元朗,他最早將魏伯陽《參同契》發掘出來,用以指導內丹實踐。經過唐代的崔希范、劉知古、施肩吾、彭曉等,內丹派已成為一個重要的道教修煉流派。崔希范的《入藥鏡》對后世產生了較大影響。到了宋代外丹派逐漸衰落,內丹派則成為主要流派。陳摶、張伯端等著名道士皆是內丹派,他們所闡述的“煉精化氣”、“煉氣化神”、“煉神還虛”功法才成為道教內丹派主要的修煉方法。林靈素和王文卿等符箓派代表人物也將符箓與內丹修煉結合起來形成金丹派,內丹也成為道教主要修煉術的道教理論闡發的核心。主內丹修煉,不尚符箓,形成獨具特色的內丹理論。

全真道的教義,總體上仍是繼承鐘離權、呂洞賓的內丹思想,但又富有創新和時代特色。其中最突出的就是主張“合一三教”認為儒釋道三教的核心都是“道”,并無差別。王重陽說自己所創的全真道是“太上為祖,釋迦為宗,(孔)夫子為科牌”,“三教者,不離真道也,猶一樹之三枝也”。(《金關玉鎖訣》)。其次,以“全精、全氣、全神”所謂“全真”為成仙證真的最高境界。而要達到這種“全真”境界,就要通過對性的修煉。全真道的修煉之道,即是以降伏心意,明心見性為要旨,是內煉成丹的前提;第三,“苦己利人”的宗教原則。要求修持者把物質生活需求降低到最小程度,擯棄一切物質追求:“饑則餐一缽粥,睡來鋪一束草,襤襤褸褸,以度朝夕,正是道人活計”。(馬鈺《丹陽真語錄》)

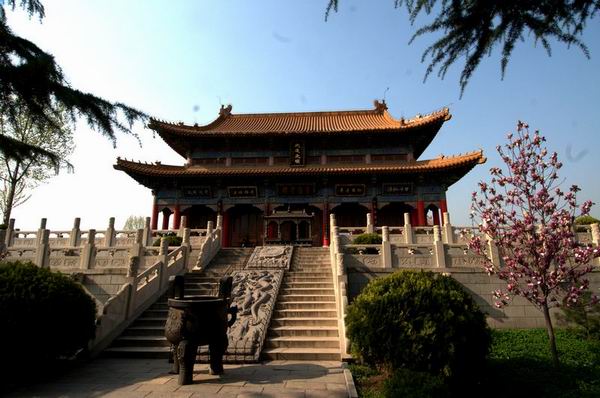

重陽宮

又稱為重陽萬壽宮、祖庵,位于陜西省西安市區西南戶縣祖庵鎮處。是全真教祖師王重陽修道創立全真教與“仙蛻”歸葬之地,故素有“天下祖庭”、“全真圣地”之尊稱,我國道教全真派的三大祖庭之首。王重陽辭世后,道徒們在其葬骨之地建“靈虛觀”,丘處機又請元廷改名“重陽宮”。元世祖時乃更名“重陽萬壽宮”。元代時,重陽宮殿堂建筑共計約5048間,東至東甘河,西達西甘河,南抵終南山,北近渭河,全真道徒往往云集于此,最盛時近萬人。明清以后,屢遭破壞,宮院逐步縮小。明代以后,重陽宮開始衰落,規模逐漸縮小。現存的靈官殿、七真殿均為清同治十三年重建,建制和規模遠非元代可比。

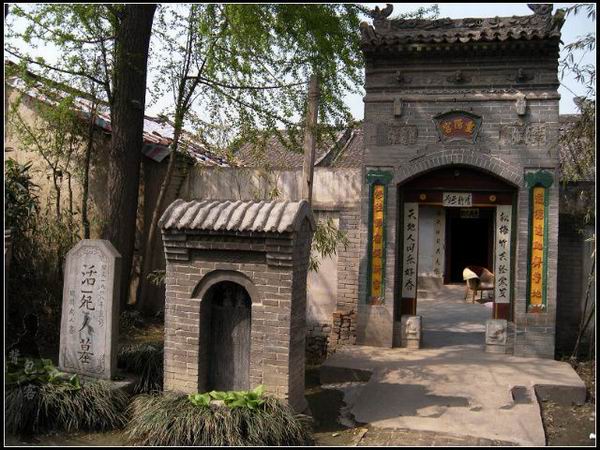

重陽宮的歷史,可以概括為:起于金,興盛于元,衰于明,毀于清末。今日的重陽宮(太清院),奇秀十九峰遙拱于院前。整個建筑依山就勢,質樸而精巧。在中軸線上依次為靈官殿、三清殿、三皇殿、升仙臺。西側配殿為三官殿、慈航殿和三陽殿,其前配設鼓樓;東側配殿為財神殿、天醫殿和轉運堂,其前配設鐘樓。另有一些關于王重陽傳說的遺跡如“活死人墓”、“腳印石”、“遇仙橋”等。院前廣場東側之樓閣擬建醮壇,以作齋醮祭禱。

全真教祖庭陜西戶縣重陽宮

王重陽遺跡作為王重陽修道創立全真教與“仙蛻”歸葬之地,這里留下不少關于王重陽的遺跡和傳說,主要有腳印石、遇仙橋和活死人墓。

腳印石傳說當年王重陽祖師在練功時,鞋中的一粒沙子因為浸染了祖師的仙氣,見風就長,虎虎生威,后被祖師蹋了一腳擊了一掌,就再也不長了。如今,巨石上幾個碩大的祖師腳印依稀可辨,被稱作祖師腳印石,而巨石突兀的頂部仍是祖師擊了一掌的印記。腳印石出現五種顏色,代表祖師練功所采的五行之氣。

遇仙橋在北距重陽官15華里的甘河鎮,有一處始建于元初的石拱橋,相傳為王重陽早年遇鐘呂二仙并受點化而得道之地。遇仙橋是陜西省現今保存最完好的一座元代石拱橋,歷史的滄桑幾乎讓遇仙橋湮沒于地下,只有供石上精美的龍頭浮雕還向人們訴說著昔日的輝煌。1987年在遏仙橋旁重藉挖掘出土的王重陽明代石雕像,村民供奉在橋畔的小廟中。石雕像栩栩如生,重陽祖師端坐正中,氣宇軒昂,頗有大家風范:兩個書童站立兩旁,形象逼真,妙趣油然而生。

活死人墓位于距重陽宮約的成道宮中,是王重陽修道練功的地方。王重陽抗金失敗后,掘地穴居,稱之“活死人墓”,以方牌掛其上。書云:王害瘋(王自稱瘋子)靈位。七年后,王重陽走出活死人墓,開始以另一種方式實現自己的理想。如今還有墓堆,前面有碑石上刻著“活死人墓”幾個大字。據當地專家講以前曾經開過墓道,發現里面確有地下室,看下去深不見底,為了保護起見,沒有讓人進去,就用土封住了。據記載,王重陽早期曾經在活死人墓中修煉兩年,還寫了一首《活死人墓贈寧伯功》的七絕詩,描繪了這種特殊的修煉方法。詩中說“活死人兮活死人,風火地水要只因。墓中日服真丹藥,換了凡軀一點塵。活死人兮活死人,活中得死是良因,墓中閑寂真虛靜,隔斷凡間世上塵”等句。

“重陽成道宮”和“活死人碑”

祖庵碑林重陽宮最富盛名的應屬“祖庵碑林”。其中收集陳列元時道教全真振石刻文物80余通(件)。其中碑石55通,另有畫像二幅、題字兩帖、圖一面。石碑大多數為螭首龜跌或方趺。尤以31通巨型元碑最為著名許多碑文由趙孟頫、韓沖、姚燧、王重陽、尹志平、商挺、楊奐、姚遂、宋勃、王磐、李道謙、孫德烴等名家高道所書,多用蒙漢兩種文字刻成。此外還有少量金代及明清碑石。經陜西省文物鑒定委員會鑒定一級文物的12通,二級10通,三級4通。這些碑石記載著道教全真派的歷史、教義、修煉要旨等。按內容可分為宗教歷史類、書法名碑類、八思巴文類、內丹功法類四種,其中以元仁宗延佑二年(1315)立的《敕藏御服碑》和元順帝元統二年(1334)立的《孫真人道行碑》最值得稱道。另有7通元代圣旨碑,其中5通是蒙漢文合刻碑,為全國唯一。此外還有王重陽及七真畫像碑,王重陽手書的《無夢令》詞碑;元書法家趙孟頫書丹的《大元敕藏御服之碑》和《皇元孫真人道行碑》;蒙漢文合壁的元五代皇帝圣旨碑;明正一教天師張與村題額“天下祖庭”碑;唐吳道子《鐘馗戲鬼圖》畫碑。這些碑石文墨多出自名家之手。其撰書者聲名顯赫,在《二十五史》中有傳的竟達17人之多,這些碑石是研究中國道教發展史的珍貴資料。如王重陽《無夢令》碑關于長生之道云:“大道長生門戶,幾個惺惺覺悟。鉛汞緊收藏,方始澄神絕慮。心慕心慕,便趨蓬萊仙路。”《全真開教秘語之碑》關于煉功的方法云:“莫獎樽酒戀浮器,每向廛中作系腰,龍虎動時拋雪浪,水聲澄處碧塵消。自從有悟途中色,述意蹉跎不計聊,有朝九轉神丹就,同奔蓬島去一遭。”

祖庵碑林被列為全國重點文物保護單位。

重陽宮祖庵碑林

重陽宮內道教建筑還有三清殿、三皇殿、靈官殿、文昌閣、兩圣殿、月老祠、三官殿等。三清殿祭奉道教最高神祗“玉清元始天尊”、“上清靈寶天尊”和“太清道德天尊”,旁列元始天尊十二大弟子。文昌閣一樓供奉文昌帝君,文昌亦稱梓童帝君或文曲星,是中國古代總領功名、學問、文章及保護科舉士子的神,在道教諸神中有很高的地位。兩圣殿供奉著“大成至圣先師”孔子和“集儒家學說之大成者“朱熹”。靈官殿內靈官王善為道教護法神將,鎮守道觀,主持人間善惡,專管天下不平之事,其地位相當于佛教中的韋陀。旁祀青龍、白虎、朱雀、玄武四象,亦為道教四大護法之神。三皇殿奉祀上古之時,中華民族三位祖先,中間供伏羲先帝修文,左供神農炎帝治稼,右供軒轅黃帝崇武。伏羲氏教民漁獵畜牧,炎帝神農氏教民農耕,;軒轅黃帝奠基華夏文明,被尊為“人文初祖”和“大道之源”。三官殿三官是道教最早敬奉的神靈,亦稱“三官大帝”。三官的信仰淵源于古代先民對天、地、水的崇拜。上元天官賜福降祥,中元地官赦除罪孽,下元水官消解災厄。現多以堯為天官,舜為地官,禹為水官。月老祠由鴻禧堂、三霄殿、法物流通處與桂竹小簃組成。三霄殿供奉“送子娘娘、催生娘娘、接生娘娘”。鴻禧堂供奉可親可敬的月下老人。

重陽宮大殿