中國歷代著名道觀、道長簡介(二)

四川青城山

青城山位于四川省都江堰市西南、成都平原西北部、青城山-都江堰風景區內,距成都68公里,距都江堰市區16公里。青城山古名天倉山。相傳軒轅黃帝遍歷五岳,封青城山為“五岳丈人”,故又名為丈人山。至于得名為青城山,有兩種說法,一種是青城山林木青翠,終年常綠,諸峰環繞,狀若城廓。故為“青城”山。

另一種是青城山原名為“清城山”,因古代神話說“清都、紫薇、天帝所居”故名“清城”,唐代時佛教發展迅速,佛教和道教在山上發生地盤之爭,官司打到皇帝那兒,唐玄宗信道,親自下詔判定“觀還道家,寺依山外”,然而詔書將“清城”寫成了“青城”,所以改稱青城山,山上至今保留有唐開元十八年(730)詔書全文。

青城山為邛崍山脈的分支。青城山背靠岷山雪嶺,面向川西平原。主峰老霄頂海拔1260米。全山林木青翠,四季常青,諸峰環峙,狀若城廓,故名青城山。丹梯千級,曲徑通幽,以幽潔取勝,自古就有“青城天下幽”的美譽。素有“拜水都江堰,問道青城山”之說。它與劍門之險、峨眉之秀、夔門之雄并稱四川四大勝景。景區面積200平方公里。古人記述中,青城山有“三十六峰”“八大洞”“七十二小洞”“一百八景”之說。青城山分前、后山。前山是青城山風景名勝區的主體部分,約15平方千米,景色優美,文物古跡眾多,主要景點有建福宮、天然圖畫、天師洞、朝陽洞、祖師殿、上清宮等;后山總面積100平方公里,水秀、林幽、山雄,高不可攀,直上而去,冬天則寒氣逼人、夏天則涼爽無比,蔚為奇觀,主要景點有金壁天倉、圣母洞、山泉霧潭、白云群洞、天橋奇景等。

青城山被國務院批準列入第一批國家級風景名勝區名單。2000年11月,青城山與都江堰被列入《世界遺產名錄》。

四川青城山山門

青城山是中國著名的道教名山,中國道教的發源地之一,自東漢以來歷經二千多年。東漢順帝漢安二年(公元143年),道教創始人“天師”張陵來到青城山結茅傳道,并在此羽化青城山遂成為道教的發祥地,天師道的祖山,被道教列為“第五洞天”。此后,青城山成為,全國各地歷代天師均來青城山朝拜祖庭。天師道經過張陵及其子孫歷代天師的創建和發展,逐漸擴及全國。

晉代以后,山中道教漸盛,極盛時有道觀70余處,勝景108處。晉隋時期,天師道有北天師道和南天師道的興起和地區教派的產生。青城山所傳屬于南天師道的正一教派。

至唐末,著名道士杜光庭來青城山,天師道傳統乃與上清道結合。上清道宣稱修行得道可升“上清天”,比舊天師道理想的“太清境”更高。杜光庭后來在前蜀皇帝王建手下做官,官至光祿大夫尚書戶部侍郎,封上柱國蔡國公,晚年居青城山近30年,著書立說,對道教的發展影響很大。

明代,青城山道教所傳屬于全真道龍門派。全真道與原來的天師正一道不同的是,它主張修道者要出家投師,住庵當道士,不娶妻室,不吃葷腥,創立了一套養身習靜的修練方法。明朝末年,戰亂不斷,道士逃散,直到清朝康熙八年,武當山全真道龍門派道士陳清覺來青城山主持教務,又使局面重新改觀。現在的青城山道教所傳屬于全真道龍門派丹臺碧洞宗。

全山的道教宮觀以天師洞為核心,包括建福宮、上清宮、祖師殿、圓明宮、老君閣、玉清宮、朝陽洞等至今完好地保存有數十座道教宮觀。

建福宮坐落于青城山丈人峰下,今青城山山門前左側,是青城著名的道教宮觀,也是游覽青城山的起點。因傳為五岳丈人寧封子修道處,所以唐代開元十二年(724)創建時名丈人觀,宋代改名“會慶建福宮”至今。

建福宮筑于峭壁之下,氣度非凡。其左側是明慶府王妃遺址,西行1千米,即至巖石聳立,云霧繚繞的“天然圖畫”。南宋詩人陸游有詩描寫當時的建福宮是“黃金篆書榜金門,夾道巨竹屯蒼云。巖嶺劃若天地分,千柱眈眈在其垠”。建福宮后經歷代多次修復,現僅存兩殿三院。現存建筑為清代光緒年間(1888)重建。現有大殿三重,分別供奉五岳丈人、太上老君、東華帝君等神像,均為清光緒十四年(1888)重修;殿內柱上的394字的對聯,被贊為“青城一絕”。宮內殿宇金碧輝煌,院落清新幽雅,配以假山,點綴亭臺,宛如仙宮。觀宮內保存有古木假山、委心亭、明慶符王妃的梳妝臺遺址,以及壁畫、楹聯等文物。宮前有溪穿過,溪水清澈見底,四季不絕。四周林木蒼翠,濃蔭蔽日,炎夏盛暑,身游至此頓感清涼,大有如入仙境之意。

青城山建福宮

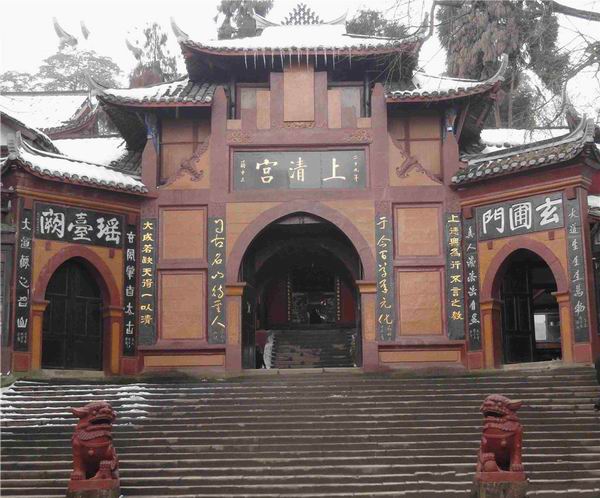

上清宮坐落在青城第一峰,始建于晉代,現存廟宇為清朝同治年間所建。現有老君殿、三清殿、道德經堂、文武殿和玉皇殿。宮門為石砌券洞,上有門樓,“上清宮”匾額為蔣介石1940年手書。

老君殿供奉太上老君、純陽祖師和三豐祖師。三清殿供奉三清神像和三清弟子十二金仙。道德經堂有楠木板壁,上刻《道德經》全文。文武殿內祀文圣孔子和武圣關羽。玉皇殿供奉玉皇大帝。上清宮內有五代前蜀所鑿之鴛鴦井、麻姑池。宮后有圣燈亭、東華殿,直上第一峰老君閣。宮左側玉皇坪有前蜀王衍行宮遺址。宮前右側下有天師池、跑馬坪、旗桿石、豹谷等古跡。當代國畫大師張大千,曾在此寓居四年多,作畫千余幅,留下了麻姑、王母、三豐祖師、張天師、花蕊夫人等畫像石刻。

上清宮位于青城山第一峰、距峰頂約500米的半坡上。上清宮上有“天下第五名山“、“青城第一峰“等摩崖石刻,夜宿上清宮,可夜睹神燈,朝看日出,雨后觀云海,冬春賞瑞雪,奇趣無窮。

青城山上清宮

老君閣位于青城第一峰絕頂(即彭祖峰頂,或稱高臺山、老霄頂),海拔高1260米,頂上原有呼應亭,取“登高一呼,眾山皆應”之意。老君閣原為老君亭。于一九九二年秋改亭建閣,歷時三載竣工。2008年“5.12大地震”中老君閣被毀壞后又重建。今閣高33米,共九層,下方上圓,層有八角,象征天圓地方,太極八卦;外觀呈塔形,尖頂,中堆三圓寶,寓意天地人三才。閣內中空,莊嚴聳立太上老君坐蓮像,像高7.3米,連座臺高10.37米。閣外露天臺封基,用漢白玉石依勢而建,海漫欄檻、曲折遷回盤旋而上至閣頂。晴霽可眺覽岷邛青峨遠近數百里風光及天府平川數百里秀色,可謂集天下之壯觀也。

閣內老君造像,以徐悲鴻當年在青城的遺作《紫氣東來》(老子跨青牛出關圖)為藍本,經許多學者、藝術家和鑒賞家精研,并由青城山道友繪制、塑造而成。老君像高十三米六,連牛身通高十六米。悉按古典建筑規范,用鋼筋水泥澆鑄,精銅包里,金光炫目,栩栩如生。

老君閣建筑群包括東華殿等處。其中東華殿的一百平方米,長五間,中祀東華帝君,左右龕分祀呂純陽及鍾離權。

2008年“5·12”大地震后重建的老君閣

天師洞又稱常道觀,是青城山最主要的道觀,1983年,被國務院確定為全國重點道教宮觀。相傳東漢末年,天師道創始人張道陵曾在青城山山腰第三混元頂峭壁間修煉布道,俗稱天師洞。原觀早毀,清代重建,有殿三重,名三清殿、三皇殿和黃帝祠。三清殿是主殿,建于1923年,是一座重檐歇山頂樓閣式建筑。殿前鋪設通廊石階9級,前檐排列大石圓柱6根,殿堂橫列5間,正中高懸清朝康熙皇帝的御書匾額:“丹臺碧洞”。殿前高懸幾副對聯,其中一幅寫道:“一生二,二生三,三生萬物;地法天,天法道,道法自然”。此聯既深得老子道家思想的真傳,又暗含“一氣化三清”的深刻寓意。三清殿中供奉的是道教至高無上的三位尊神,即居于玉清仙境的元始天尊,居于上清仙境的靈寶天尊,居于太清仙境的道德天尊。道教認為,這三位尊神正是天下萬事萬物的創造者。

三皇殿,為天師洞右下角一小殿,殿內供奉伏羲、神農、黃帝石刻造像各1尊,高約1米,唐開元十一年(723)雕造,皆為坐像。洞門前有一株古銀杏樹,高約50余米,胸圍7.06米、直徑2.24米。據說乃張天師手植,樹齡已達1800余年。

黃帝祠初建于隋代,是天師洞最早的殿宇之一,故而宋代又曾以此來稱呼天師洞。道教以黃帝、老子為祖師,相傳黃帝曾在青城山跟隨仙人寧封子學道,寧封子還協助他打敗了蚩尤。后來黃帝功德圓滿,乘龍升天成仙,寧封子被封為青城山的主治神仙,黃帝在此山自然也有突出的地位。故而在青城山不僅三皇殿供奉黃帝,并且還單獨為他修了一座黃帝祠。其正門橫額上有于右任先生手書的“古黃帝祠”四個大字。黃帝祠左側有一洞,相傳乃張道陵修煉之處,此即人們所說的天師洞。洞窟的最上層有一石龕,其中供奉著隋代雕刻的張天師石像。面有三目,神態威嚴。左手掌直伸向外,掌中握有天師鎮山之寶:“陽平治都功印”。洞外還有張道陵三十代孫、宋代虛靖天師張繼先的塑像。

天師洞附近景色幽麗,東有三島石,巨石矗立,上有兩條裂隙,故名。民間傳說,張天師降魔時,見此石擋路,遂拔劍劈之,裂成三塊,石上刻有“降魔”兩字。石旁泉水環流,濃蔭蔽天。沿著石隙所鑿石階,拾級而下,可下至海棠溪邊,澗深壁陡,藤蘿垂掛,無比幽靜。天師洞西側有擲筆槽,這是個六十多米深的幽谷,民間傳說是張天師降魔時,作符擲筆而成的,景色奇幽。

1943年夏,杰出的畫家和美術教育家徐悲鴻先生曾來青城山寫生。他在天師洞獨居一室,先后創作了屈原《九歌》中的插圖《國殤》、《山鬼》等多幅作品,送給青城道士的《奔馬》和《天馬》圖,已制成石刻陳列。

青城山天師洞(常道觀)

祖師殿古名“清都觀”、“洞天觀”、“真武宮”位于青城山天倉峰,背靠軒轅峰,面對白云溪。天師洞右后側山腰間,出天師洞過訪寧橋即到。創建于唐代,是青城山道教主要宮觀和重要景點之一,唐代詩人杜光庭、薛昌,宋代張愈均在此隱居。唐睿宗的女兒玉真公主也曾在此修道,以求成仙。該殿環境幽靜,殿內在真武祖師、呂洞賓、鐵拐李等神仙塑像及八仙圖壁畫、詩文刻石等。現存殿宇建于清同治四年(1865)。殿內供奉真武大帝、東岳大帝、呂洞賓及張三豐塑像。

祖師殿附近有聞勝亭、問道亭。聞勝亭為馮玉祥所建。抗日戰爭期間,馮玉祥寓居于此,聞日本投降,喜而建此亭以為紀念。問道亭相傳是黃帝拜見仙人寧封子問道處。祖師殿后有薛昌浴丹池、云松塔、軒轅臺等古跡。

青城山祖師殿

朝陽洞位于主峰老霄頂巖腳,洞口正對東方,深廣數丈,可容百人,傳為寧封丈人棲息處。清人黃云鴿曾在此結茅而居,并撰聯曰:“天遙紅日近,地厭繹宮寬”。近代畫家徐悲鴻也曾在此撰聯:“空洞親迎光照耀,蒼崖時有鳳來儀”。

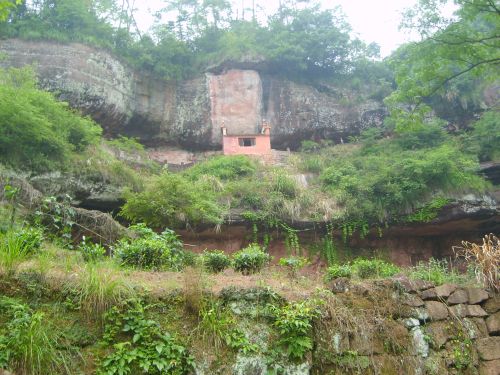

傳為寧封丈人棲息處的朝陽洞

圓明宮坐落在青城丈人山北木魚山的緩坡谷地。舊名清虛觀,為青城山道教宮觀之一。圓明宮始建于明代萬歷年間(1573-1620),后屢有修葺。因供奉圓明道母天尊而得名。宮內有四重殿堂:前為靈祖殿,供奉靈官神像;二殿為老君殿,供奉太上老君;三殿為斗姆殿,斗姆即圓明道母天尊,為北斗眾星之母;后殿為三官殿,供奉天、地、水三官大帝,及全真道的呂祖、邱祖和重陽祖師。殿堂之間,各有庭院,宮內宮外,瑞草奇花,楠木成林,松竹繁茂,有即景聯云:“栽竹栽松,竹隱鳳凰松隱鶴;培山培水,山藏虎豹水藏龍。”環境十分出靜宜人。

青城山圓明宮

青城山風景清幽。自古以來,人們以“幽”字來概括青城山的特色。青城山空翠四合,峰巒、溪谷、宮觀皆掩映于繁茂蒼翠的林木之中。道觀亭閣取材自然,不假雕飾,與山林巖泉融為一體,體現出道家崇尚樸素自然的風格。堪稱青城山特色的還有日出、云海、圣燈三大自然奇觀。其中圣燈(又稱神燈)尤為奇特。上清宮是觀賞圣燈的最佳觀景處。每逢雨后天晴的夏日,夜幕降臨后,在上清宮附近的圣燈亭內可見山中光亮點點,閃爍飄蕩,少時三、五盞,忽生忽滅,多時成百上千,山谷一時燦若星漢。傳說是“神仙都會“青城山的神仙朝賀張天師時點亮的燈籠,稱為圣燈。實際上,這只是山中磷氧化燃燒的自然景象。青城之幽素為歷代文人墨客所推崇,唐代“詩圣”杜甫來到青城山寫下了“自為青城客,不唾青城地。為愛丈人山,丹梯近幽意”的佳句。1940年前后,當代國畫大師張大千舉家寓居青城山上清宮。他尋幽探勝,潑墨弄清彩,作品愈千幅,還篆刻圖章一方,自號“青城客“。六十年代,張大千在遠隔重洋的巴西圣保羅畫巨幅《青城山全圖》,供自己及家人臥游。晚年自云:“看山還故鄉青“,“而今能畫不能歸“,終身對故鄉青城仙山充滿著眷戀之情。

青城天下秀

安徽齊云山

齊云山古稱白岳,位于安徽休寧縣城西十五公里處。由齊云、白岳、歧山、萬壽等9座山峰組成。因最高峰“廊崖”“一石插天,與云并齊”而得名。其實山不甚高,最高峰海拔只有585米,但卻崖壁直削、谷地幽深、群峰競秀,愈見其高聳巍峨,深不可測,蹊蹺多姿的峰巒洞巖散發著神秘的氣息。境內有三十六奇峰,七十二怪崖,以山奇、水秀、石怪、洞幽著稱。共分月華街、云巖湖、樓上樓三個景區。有奇峰36座,怪巖44處,幽洞18個,飛泉洞27條,池潭14方,亭臺16座,碑銘石刻537處,石坊3個,石橋5座,庵堂祠廟33處。全山為典型丹霞地貌,地質構成為層積砂巖,赤如朱砂,燦若紅霞,崖洞石壁全是如景似霞的紫紅和棕紅,在綠色波濤般樹林的掩映下,整整座齊云山紫衣赭裳,顯得生動而鮮明。加之境內河、湖、泉、潭、瀑、構成了一幅山清水秀、喬喬巴名利的自然圖峭拔明麗的自然圖畫。徐霞客、唐寅、海瑞、戚繼光等歷代名人在此留有佳句墨寶。齊云山海拔585米,方圓一百平方公里。與黃山南北相望,風景綺麗,素有“黃山白岳甲江南”之譽,乾隆稱之為“天下無雙勝景,江南第一名山”。1981年列為安徽省重點保護單位,1994年國務院公布為國家重點風景名勝區。

四大道教名山之一:安徽齊云山

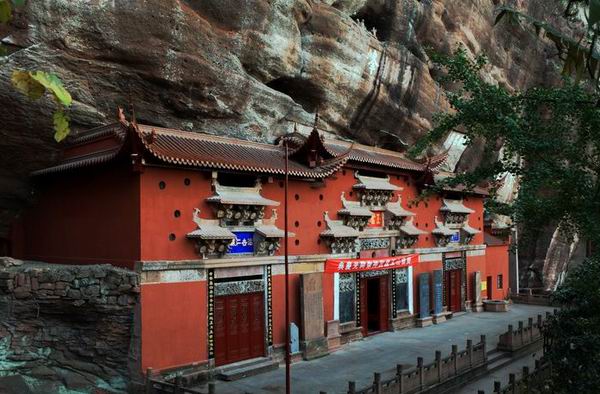

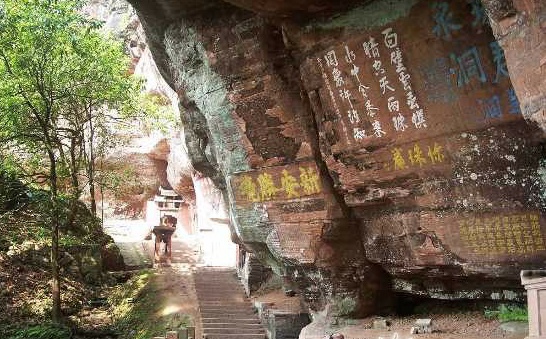

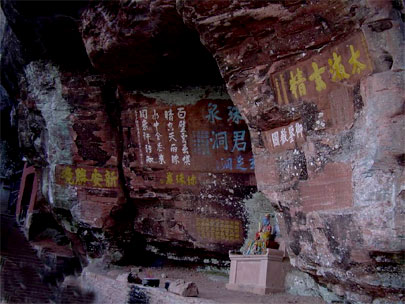

齊云山是中國道教四大名山之一,與武當山均供奉真武大帝,故有“江南小武當”之稱。唐代宗乾元年間(758—760),道士龔棲霞云游至此,隱居山中天門巖。南宋寶慶年間(1225—1227)道士余道元入山修煉,并于齊云巖創建佑圣真武祠,此后云游道士紛紛而來,道教建筑規模日益。明代嘉靖和萬歷間,江西龍虎山嗣天師正一派張真人祖師三代奉旨駐留齊云山,建醮祈禱、完善道規、修建道院,香火日盛,漸漸成為江南道教活動中心。據《齊云山志》記載時有宮、觀、殿、院、館、樓、閣、亭、臺等大小道教建筑108處,仿湖北武當山建制,規模宏大,氣勢磅礴。其中以嘉靖皇帝敕建的“玄天太素宮”為主體的月華街一帶是道士和香客向往圣地。明末齊云山諸道觀均毀于兵燹,現存宮觀殿宇及亭臺樓閣十余處,均為近年重修,主要宮觀和名勝有月華街、樓上樓下和方臘寨:月華街是齊云山中道觀集中的地方,有入仙洞、羅漢洞、老君洞、文昌洞、珠簾洞、玉虔宮等。諸道觀均開鑿于數百丈高的懸崖底部。崖頂無論晴雨,總有泉珠散落,形成薄薄水簾,世人稱“珍珠簾”,十分壯觀。諸觀以新修復的天宮府最為顯眼,山中道場多數在此府舉行。洞前為碧蓮池塘,池水清碧,隔池可見對面的香爐峰。峰頂有一涼亭,人入亭中,大有凌空欲飛之感。洞旁數百方古代碑碣、摩崖石刻依次排列,形成碑道長廊。齊云山自晉朝至今千余年來,歷代文人墨客、顯官巨賈紛至沓來,李白、朱熹、朱升、唐寅、海瑞、戚繼光、徐霞客、郁達夫等人均曾來過此山,或吟詠賦詩,或樹碑題詞,全山有摩崖石刻和碑刻537處,主要分布于真仙洞府、石橋巖和紫霄崖一帶。其中,紫霄崖下明代江南大才子唐寅所書的《紫霄宮玄帝碑銘》,高二丈四,字跡工整,風格蒼勁,氣勢雄偉,堪稱古碑精品。

道教圣地齊云山

月華街一帶摩崖石刻長廊

樓上樓

所謂樓上樓下即懸崖底部鑿有上下兩洞,當年有8個道士住在洞內避世修煉。。距樓上樓不遠處有“仙人掛畫”一景。它是一塊平展的崖壁,高約2米,壁面色彩斑斕,溪水成瀑自壁兩邊流過,形成天然石畫。

齊云山樓上樓道觀

方臘寨宋徽宗宣和二年(1120)秋,方臘發動起義,殺富濟貧,不到半年時間,就攻占了歙縣等六州五十二縣,威震東南。宋徽宗曾下令童貫率軍十五萬鎮壓,沒有取勝。朝廷又三次下詔“招撫”,均遭方臘嚴詞拒絕。方臘義軍在齊云山的獨聳峰上屯兵,抗擊宋王朝官兵的圍剿,憑借險要的崖澗和天生的云霧,把守要隘,居高臨下,用刀劍和滾石把宋朝官兵打得落花流水。齊云山上,糧草豐盈,池塘滿溢,方臘依巖洞建寨,本可以固守,但被叛徒出賣,退出齊云山后,在浙江幫源洞被捕押往汴京遇害。

齊云山獨聳峰上方臘寨