中國歷代著名道觀、道長簡介(一)

三、道教的流派及代表人物

(一)流派如今道教的兩大派別分別是南方正一道和北方全真道

正一道是宋、元朝形成的道教宗派,全稱作“正一盟威之道”。元以后為上清派,靈寶派和天師道等的總稱。宋嘉熙三年(1239),宋理宗命第三十五代張?zhí)鞄煆埧纱筇崤e三山(龍虎山、茅山、閣皂山)符箓兼御前諸宮觀教門公事,主領(lǐng)龍翔宮,賜號“觀妙先生”。元成宗大德八年(1304)授三十八代張?zhí)鞄煆埮c材“正一教主,主領(lǐng)三山符箓”,為正一道形成的標志。 明初,官方承認的道教只有全真、正一兩派。天師派以外的符箓諸派,包括神霄派、清微派、天心派、東華派、凈明道、太一道等,皆被視為正一派的分支。正一道奉張?zhí)鞄煘槭最I(lǐng),以《正一經(jīng)》(今已散佚)為主要經(jīng)典,道術(shù)以畫符念咒為主,正一道士一般娶妻生子,不必出家。正一派道士等不分住觀與散居,戴莊子巾。正一道祖庭——龍虎山嗣漢天師府。

道教正一派祖庭:江西龍虎山“天師府”

全真道也稱全真教,是中國道教的一個重要派別,于北宋末年至南宋初年期間由王重陽于陜西終南山所創(chuàng)。此外,張伯端一系(主要是白玉蟾)所創(chuàng)立的內(nèi)丹修煉為主的教派后來也被劃分在全真道,稱為南宗,而王重陽這支則稱為北宗。 全真道的教義總體來說,繼承了鐘離權(quán)、呂洞賓的內(nèi)丹思想。此外,提倡三教合一,三教平等,認為儒道釋的核心都是“道”。以《道德經(jīng)》、《般若心經(jīng)》、《孝經(jīng)》作為信徒必讀經(jīng)典。其宗教實踐的原則是“苦己利人”、“利人利己”。而且實行出家制度,道士不可婚娶。(正一道者,多不出家,還世襲尊位。全真道南宗人士也不提倡出家。)。全真派道士滿發(fā),戴混元巾。

全真道祖庭有三處:山西永濟的“永樂宮”(呂洞賓祖師),陜西戶縣的“重陽宮”(王重陽祖師);北京的“白云觀”(丘處機祖師)。

全真教呂洞賓祖師祖庭山西永濟“永樂宮”

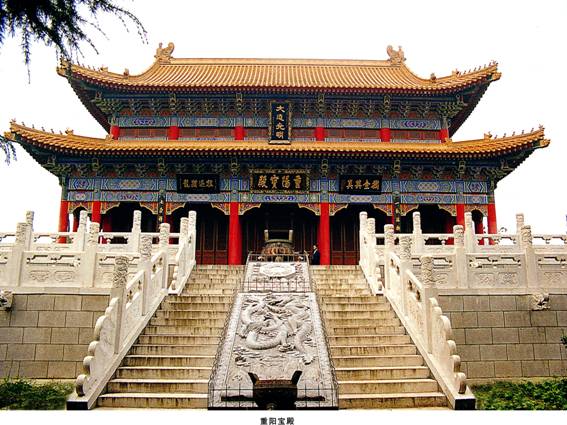

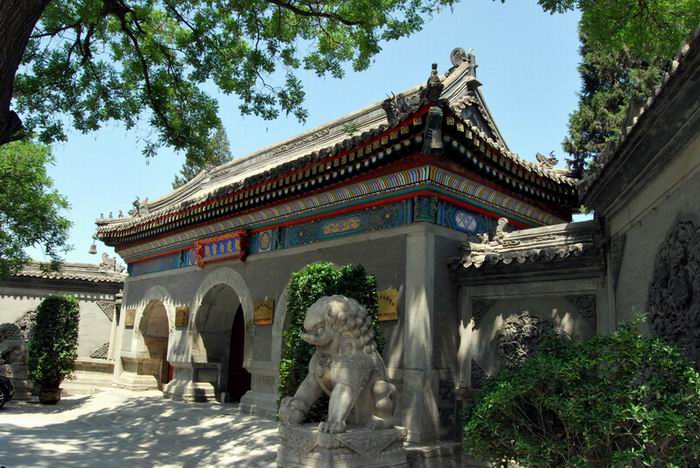

全真教王重陽祖師祖庭陜戶縣“重陽宮”

全真教丘處機祖師祖庭北京“白云觀”

道教內(nèi)部門派眾多,因分派標準不同而名稱各異。

按學(xué)理分,有:積善派、經(jīng)典派(妙真道)、符箓派(正一道)、丹鼎派(金丹派)、占驗派五類。

按地區(qū)分,有:龍門派、嶗山派、隨山派、遇仙派、華山派、崳山派、老華山派、鶴山派、霍山派、武當派等。

按門派首領(lǐng)劃分,有:少陽派(王玄甫)、妙真道(莊子休)、正陽派(鐘離漢)、純陽派(呂洞賓)、海蟾派(劉操)、三豐派(張三豐)、薩祖派(薩守堅)、紫陽派(張伯端)、伍柳派(伍沖虛、柳華陽)、重陽派(王中孚)、尹喜派(關(guān)尹)、金山派(孫玄清)、閻祖派(閻希言)等。

按道門分,有:混元派(太上老君)、妙真道(太乙天尊)、南無派(譚處瑞)、清靜派(孫不二)、金輝派(齊本守)、正乙派(張?zhí)撿o)、清微派(馬丹陽)、天仙派(呂純陽)、玄武派(真武大帝)、凈明道(許旌陽)、云陽派(張果老)、虛無派(鐵拐李)、云鶴派(何仙姑)、金丹派(曹國舅)、玉線派(樵陽真人)、靈寶派(周祖)、太一教(蕭抱珍)、全真教(王重陽)、正一教(張宗演()、真空派(鼓祖)、鐵冠派(周祖)、日新派、自然派(張三豐)、先天派、廣慧派、象界(馬呈)等。

另外還有:

五大宗之分法:正一宗(張道陵)、南宗(呂純陽)、北宗(王重陽)、真大宗(張清志)、太一宗(黃洞一);

四大派的分法:天師道、全真道、靈寶道、清微道。

八派分法:道德、先天、靈寶、正一、清微、凈明、玉堂、天心等八派。

(二)道教人物

從先秦到近代,除去傳說中的伏羲、女媧、黃帝外,有:老子、莊子、列子、關(guān)尹子、姜太公、茅盈、河上公、嚴君平、黃石公、張良、張道陵、魏伯陽、于吉、左慈、葛玄、許遜、葛洪、寇謙之、陸修靜、陶弘景、孫思邈、成玄英、王玄覽、司馬承禎、吳筠、杜光庭、鐘離權(quán)、呂洞賓、彭曉、陳摶、張伯端、王文卿、饒洞天、石泰、白玉蟾、王重陽、馬鈺、邱處機、劉處玄、王處一、郝大通、孫不二、曹文逸、李道純、張君房、王志謹、張三豐、孫玄清、陸西星、袁可立、王常月、黃守中、劉一明、傅金銓、柳華陽、李涵虛、黃元吉、汪東亭、劉名瑞、燕玄乙、陳攖寧、譚處端。

下面擇其要者加以簡介:

老子(公元前580?——前500?),春秋時期的哲學(xué)家,道家學(xué)派的創(chuàng)始人。傳說中姓李名耳,一說姓老名聃,世稱老聃或老子,也有的學(xué)者認為他即是老萊子或太史儋。楚國苦縣(今安徽渦陽縣,一說今河南鹿邑縣)歷鄉(xiāng)曲仁里人。據(jù)《史記》等史料記載,他曾做過周朝的守藏史(管理藏書的史官),后見周室衰微,出函谷關(guān),不知所終。著有《道德經(jīng)》五千言。道教尊奉老子為教主,唐高宗封尊為“太上玄元皇帝”。

《道德經(jīng)》傳說是老子出關(guān)時,關(guān)尹喜將其留下所著。多數(shù)學(xué)者認為先秦典籍很少有個人執(zhí)筆撰寫,多由該學(xué)派的后學(xué)記錄并加工補充,《道德經(jīng)》的成書過程亦應(yīng)如此。今本《道德經(jīng)》共81章,分為“道經(jīng)”和“德經(jīng)”兩部分,前者為宇宙論、本體論,后者論人生和政治。因此多數(shù)學(xué)者認為其成書時間當在《論語》之后的戰(zhàn)國時期,與《孫子兵法》成書時間相近。

《道德經(jīng)》中的“道”是老子思想的核心。老子認為“道”是宇宙的本源,萬物之母,它“先天地生”,“獨立而不改,周行而不殆。可以為天下母”(二十五章);一切皆由“道”而生:“道生一、一生二、二生三,三生萬物”(四十二章)。“道”具有“有”和“無”兩種性質(zhì):它“無名”、“無形”,這是“無”;它又是構(gòu)成一切有形有像東西的基礎(chǔ),這是“有”(四十章)。

《道德經(jīng)》具有樸素的辯證法思想,老子認為天地萬物之間存在著互相矛盾的兩個對立面,例如有無、硬柔、強弱、禍福、興廢等,他們皆是互相依存、互相聯(lián)系的:“有無相生、難易相成,高下相傾,聲音相和,前后相隨”(二章)。而且,這種對立面不是一成不變的,它們都會朝自己相反的方向轉(zhuǎn)化:“正復(fù)為奇,善復(fù)為妖”,“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏”(五十八章)。在認識論上,主張“靜觀”、“玄覽”。老子認為,僅靠耳目的感覺經(jīng)驗,并不能認識事物的本質(zhì),只有通過深遠的理性思維,即“靜觀”、“玄覽”,才能使認識深化。老子從此出發(fā),排斥人的感覺經(jīng)驗:“不出戶,知天下;不窺牅,知天道;出其彌遠,其知彌少。是以圣人不行而知,不見而名,不為而成”(四十七章)。在社會歷史觀上主張“雞犬之聲相聞,民至老死不相往來”的“小國寡民”思想,主張復(fù)古,向往結(jié)繩而治的原始社會,認為在這樣的社會里,人民才會“甘其食,美其服,安其居,樂其俗”(八十章)。道教以《老子五千文》為主要經(jīng)典。

莊子(約前369——前286),戰(zhàn)國時期的思想家,與老子同為道家學(xué)派的創(chuàng)始人,名周,字子休。宋國蒙(今安徽省蒙城縣,一說河南商丘市東北),楚莊王的后裔。據(jù)《史記》記載,他曾在家鄉(xiāng)做過管理漆園的小吏,不久便歸隱。莊子的一生充滿傳奇性:他寧愿向監(jiān)河侯借粟而遭拒,卻回絕楚威王的厚幣禮聘擔(dān)任楚相,他對使臣說:千金、相位確實利重位尊,但好比是祭祀用的牛,喂養(yǎng)多年,給它披上繡花衣服,送到太廟去作祭品。我不愿如此,寧愿象條魚,在污泥水中自得其樂;他穿著補丁衣服和破鞋去拜訪魏王,魏王問他何以如此潦倒,莊子回答說:我是窮,不是潦倒,是所謂生不逢時,因為“今處昏上亂相之間”。他與惠施經(jīng)常來往,兩人的爭論,也成為中國哲學(xué)史上的佳話。道教將莊子尊為南華真人。唐玄宗于天寶元年(742)詔封莊子為南華真人。

《莊子》乃莊子及其后學(xué)者所著,為戰(zhàn)國至漢初道家莊子學(xué)派著作總集。《漢書·藝文志》著錄52篇,晉人司馬彪注本亦為52篇。今本為西晉郭象所編,為33篇,分為內(nèi)篇、外篇和雜篇三部分。一般認為,內(nèi)篇為莊子所著,外篇和雜篇為門人、后學(xué)所為。《莊子》為道教經(jīng)典之一,稱為《南華真經(jīng)》。

在哲學(xué)思想方面,《莊子》繼承和發(fā)展了老子關(guān)于天道自然無為的思想,同時吸收了楊朱“全性保真,不以物累形”,田駢“貴齊”、“因性任物”思想,認為道是超越時空的無限本體,它超乎宇宙之上,產(chǎn)生天地萬物,無所不包,無所不在,表現(xiàn)在一切事物之中。莊子還把老子的樸素辯證法加以絕對化,發(fā)展成為相對主義,即“萬物齊一”。所謂大小、貴賤、美丑、善惡,這些差異只是人們心中的成見,在“道”面前,根本沒有差別:“物固有所然,物固有所可。無物不然,無物不可”(《齊物論》),而且一切相反的概念都可以互換:“天下莫大于秋毫之末,而泰山為小;莫壽于殤子,而彭祖為夭”(《齊物論》),“萬物一齊,孰短孰長”(《秋水》)。在人生觀上,莊子的人生哲學(xué)建立在他對社會與人生尖銳對立的揭示,對暴政吃人本質(zhì)的揭露,對社會戕害人的本性的深刻認識之上。他認為這個社會是極端不公正的:“竊鉤者誅,竊國者侯。諸侯之門,而仁義存焉”(《胠篋》)。但面對殘酷的現(xiàn)實世界,莊子并不要求人們?nèi)フ暋⑷ジ脑欤翘栒偃藗儼焉馈⒌湼!①F賤、得失、成敗通通看作虛幻的東西,按人類的自然本性去生活,使自己獲得精神上的絕對自由。

列子,名御寇,東周威烈王時期鄭國圃田(白沙鄉(xiāng)西古城村)人,思想家和寓言文學(xué)家,史稱列子,先秦諸子之一。列子思想上崇尚虛無縹緲,生前被稱作“有道之士“,是中國道家和哲學(xué)史上的著名人物。古書中有他御風(fēng)而行的記載,風(fēng)神飄逸。現(xiàn)實中的列子一生安于貧寒,不求名利,隱居鄭地40年,不為人知。有人向當時鄭國執(zhí)政者子陽推薦他,說他是當今有名之士,困居鄭國,如果當朝對他毫無表示,難免遭到議論。子陽派人給他送去十車糧食。他再三致謝,堅辭不受。其妻責(zé)怪他家境如此困頓,不該拒絕饋贈,他說:“子陽并不是真正了解我,只是聽了別人的話,沽名釣譽,才幫助我。既然不是出于本心,就不該接受他的接濟。”他終生不進官場,潛心學(xué)問,尊崇黃老(黃帝、老子),先后著書20篇,約十萬多字。

道教經(jīng)典中《列子》又名《沖虛經(jīng)》,是道家重要典籍。列御寇所著,所著年代不詳,大體是春秋戰(zhàn)國時代。《列子》是列子、列子弟子、列子后學(xué)著作的匯編。全書八篇,一百四十章,由哲理散文、寓言故事、神話故事、歷史故事組成。而基本上則以寓言形式來表達精微的哲理。共有神話、寓言故事一百零二個。這些神話、寓言故事和哲理散文,篇篇閃爍著智慧的光芒。其中著名的《愚公移山》、《紀昌學(xué)射》等都是2000多年以前具有樸素的唯物主義思想和辯證觀點的作品,是十分可貴的文化遺產(chǎn)。

張道陵,介紹見“一、道教的源流與影響”。

葛洪(同上)

寇謙之(同上)

陶弘景(同上)

陸探微(同上)

成玄英,唐代“妙真道”大宗師。字子實,陜州(今河南陜縣)人。通儒學(xué)經(jīng)典,尤重文字訓(xùn)詁學(xué)。為唐太宗所重,貞觀五年(631)召至京師,賜號“西華法師”。后隱居郁州(今江蘇連云港市)之云臺山。對老莊之學(xué)頗有研究,致力于文理的注疏。成玄英對道教的貢獻主要是繼承和發(fā)揮了“重玄”思想。他認為:“玄”是“不滯”(類似于不執(zhí)著)的名稱,不滯于有、也不滯于無,是謂“玄”;道是自然之理,使萬物自然而然的生成。人的主觀心識與客觀萬物都是因緣和合而成的;“道”本性靜,眾生皆可修道,只是得返本歸根,靜心養(yǎng)道,方能證得正果。側(cè)灰姑娘成玄英的“重玄”思想深化、擴大了道教的哲理性,使“重玄之道”成為唐朝初年道教哲學(xué)思想的一大主流。與此同時,他還吸取了佛教的三業(yè)六根說,以及雙遣執(zhí)法,使道教哲理及道教修煉思想更加升華。著述有《道德真經(jīng)義疏》、《莊子注》(又名《南華真經(jīng)注疏》)、《老子道德經(jīng)注》、《開題序訣義疏》等。近代學(xué)者蒙文通認為道家之學(xué),“唐代前期,首推成(成玄英)、李(李榮)”。

李榮,道號任真子,綿州巴西人(今四川綿陽市)。唐代道教重玄派的代表人物之一。生卒年不詳,約活動于唐高宗(650~683)時。近人蒙文通疑其為成玄英的弟子。自少篤志好學(xué),才思敏辨,唐初出家為道士,精修道業(yè),成為蜀中道教名流。高宗即位后征召入京,住長安東明觀。唐初佛道論爭中,多次奉詔作為道教代表參加朝廷主持的三教辯論,極力闡發(fā)“本際”、“六洞”、“道玄不可以言象詮”等義理,時人譽為“老宗魁首“。顯慶五年(660)八月,敕召僧靜泰與李榮于洛陽宮中就《老子化胡經(jīng)》進行辯論,榮辯敗,貶回蜀地。龍朔三年(663)五月再度奉敕入長安,主持道教事宜。武則天執(zhí)政后,崇佛抑道,李榮受排斥,不久逝世。李榮道論深受佛學(xué)“三論宗”影響,著有《老子注》、《莊子注》、《西升經(jīng)注》等,皆亡佚。近人蒙文通輯有李榮《老子注》四卷,1947年由四川省圖書館印行。

司馬承禎(647-735),字子微,法號道隱,自號白云子,唐代河內(nèi)溫(今河南溫縣)人,道教上清派茅山宗第十二代宗師。自少篤學(xué)好道,無心仕宦之途。

師事嵩山道士潘師正,得受上清經(jīng)法及符箓、導(dǎo)引、服餌諸術(shù)。后來遍游天下名山,隱居在天臺山玉霄峰,自號“天臺白云子”。與陳子昂、盧藏用、宋之問、王適、畢構(gòu)、李白、孟浩然、王維、賀知章為“仙宗十友”。司馬承禎的道教思想,主要是吸收儒家的正心誠意和佛教的止觀、禪定學(xué)說,以老莊思想為本,融合而成道教的修道成仙理論。他認為人的天賦中就有神仙的素質(zhì),只要“遂我自然”、“修我虛氣”,就能修道成仙。他將修仙的過程分為“五漸門”,即齋戒(浴身潔心)、安處(深居靜室)、存想(收心復(fù)性)、坐忘(遺形忘我)、神解(萬法通神),稱“神仙之道,五歸一門”。將修道分為“七階次”,即敬信、斷緣、收心、簡事、真觀、泰定、得道。此“五漸門”、“七階次”,他認為又可以概括為“簡緣”、“無欲”、“靜,心”三戒。只需勤修“三戒”,就能達到“與道冥一,萬慮皆遺”的仙真境界。他的思想對北宋理學(xué)的“主靜去欲”理論的形成有一定的影響。司馬承禎的主要著作有:《坐忘論》一卷、《天隱子》八篇、《修真秘旨》十二篇、《修身養(yǎng)氣訣》一卷、《服氣精義論》一卷、《修真精義雜論》一卷、《修真秘旨事目歷》一卷、《上清天地宮府圖經(jīng)》二卷、《上清含象劍鑒圖》一卷《靈寶五岳名山朝儀經(jīng)》一卷、《采服松葉等法》一卷。

吳筠(?—778),字貞節(jié),一作正節(jié)。唐朝華州華陰(今陜西華陰縣)人。性高鯁,少舉儒子業(yè),進士落第后隱居南陽倚帝山。天寶初召至京師,請隸人道門。后入嵩山,師從道教上清派法主潘師正。與李白交往甚密,李白為翰林待詔,即是吳筠推薦。后亦被高力士讒言所傷,固辭還山。大歷十三年(778)卒于剡中。吳筠對道教理論有很多闡發(fā),并有自己獨特的修煉實踐經(jīng)驗。第一,所著《玄綱論》繼承和發(fā)揮了老莊自然無為的哲學(xué),認為“道”為宇宙萬物之根源,稱“道”生成宇宙萬物是一個自然的過程。進而認為道德、天地、帝王三位一體。“道德者,天地之祖;天地者,萬物之父;帝王者,三才之主。然則,道德、天地、帝王一也”。他把社會治亂的原因,歸結(jié)為“天地之道,陰陽之數(shù)”和人情世風(fēng)是否淳樸,主張加強封建道德教育。第二,在唐代重視外丹,煉制長生仙藥之風(fēng),盛行的時候,他卻重視精氣神的內(nèi)丹修煉,指斥外丹為舍本逐末,對后世道教內(nèi)丹的發(fā)展有一定的影響,對宋代理學(xué)的產(chǎn)生有啟迪作用。第三,他認為神仙可學(xué)。

在其所著《神仙可學(xué)論》中,謂“遠于仙道”者有七,“近于仙道”者亦有七,認為只要采其“七近”,避其“七遠”就可以稱成仙得道。而要想長生成仙,就必須注意精、氣、神的修煉。認為修煉精、氣、神,應(yīng)當“守靜去躁”,把“躁動”的原因歸結(jié)于“情欲”,故去躁又當去除情欲。另外,吳筠還是排佛的健將之一,他認為佛教傳入中國,在社會上起了破壞作用,在其著作《思還淳賦》中,從政治經(jīng)濟,思想文化,倫理風(fēng)俗等方面列出了佛教的危害。提出應(yīng)以道教的威力來消除佛教,“然后人倫可以順化,神道可以永貞”,民俗可以淳厚。他的排佛,在當時有不小的影響,他當時發(fā)表了《道釋優(yōu)劣論》等六篇論文來斥毀佛教,引起越州大歷寺僧神邕的極力抗爭,神邕作了《破例翻迷論》來反駁,一時轟動天下。吳筠的道教著作主要有:《玄綱論》和《神仙可學(xué)論》。

杜光庭(850—933),字圣賓(又作賓圣),號東瀛子。處州縉云(今屬浙江)人。唐末五代道士,道教學(xué)者。少習(xí)儒學(xué),博通經(jīng)、子。唐咸通(860—874)年間應(yīng)九經(jīng)(儒家的九種經(jīng)典)試,不中,感慨古今浮沉,于是入天臺山學(xué)道。唐僖宗聞其名聲,召入宮廷,賜以紫袍,充麟德殿文章應(yīng)制,為內(nèi)供奉。中和元年(88年),隨僖宗入蜀,見唐祚衰微,便留蜀不返。王建建立前蜀,任為光祿大夫尚書戶部侍郎上柱國蔡國公,賜號“廣成先生”。王衍繼位后,親在苑中受道箓,以杜光庭為“傳真天師”、崇真館大學(xué)士。晚年在青城山白云溪潛心修道,相傳85歲時逝世。杜光庭對道教教義、齋醮科范、修道方術(shù)等多方面作了研究和整理,對后世道教影響很大。他對《老子道德經(jīng)》的研究頗有成就,將以前注解詮釋《道德經(jīng)》的六十余家進行比較考察,概括意旨,分為“五道”、“五宗”,對“重玄之道”尤其推重。他調(diào)和儒、道二家的思想,認為老子的思想主旨,,“非謂絕仁、義、圣、智,在乎抑澆詐聰明,將使君君、臣臣、父父、子子,見素抱樸,泯和于太和,體道復(fù)元,自臻于忠孝”,把孔孟之道統(tǒng)一于老君之道。他推崇唐玄宗的《御注道德經(jīng)》,發(fā)揮其玄旨,撰成《道德真經(jīng)廣圣義》五十卷,“內(nèi)則修身”,“外以理國”,囊括無遺。又主張“仙道非一”,不拘一途,有利于道教的傳播和發(fā)展。其著作還有《廣成集》、《太上老君說常清靜經(jīng)注》、《道門科范大全集》、《墉城集仙錄》等二十余種。杜光庭還富有文學(xué)才華,他是唐傳奇小說中的名篇《虬髯客傳》,還寫過兩首著名的寶塔詩《紀道德》和《懷古今》。其中《懷古今》與其說是宣傳道教的清靜無為,還不如說是在宣泄落第士子懷才不遇的滿腹牢騷:

古,今。

感事,傷心。

驚得喪,嘆浮沈。

風(fēng)驅(qū)寒暑,川注光陰。

始炫朱顏麗,俄悲白發(fā)侵。

嗟四豪之不返,痛七貴以難尋。

夸父興懷于落照,田文起怨于鳴琴。

雁足凄涼兮傳恨緒,鳳臺寂寞兮有遺音。

朔漠幽囚兮天長地久,瀟湘隔別兮水闊煙深。

誰能絕圣韜賢餐芝餌術(shù),誰能含光遁世煉石燒金。

君不見屈大夫紉蘭而發(fā)諫,君不見賈太傅忌鵩而愁吟。

君不見四皓避秦峨峨戀商嶺,君不見二疏辭漢飄飄歸故林。

胡為乎冒進貪名踐危途與傾轍,胡為乎怙權(quán)恃寵顧華飾與雕簪。

吾所以思抗跡忘機用虛無為師范,吾所以思去奢滅欲保道德為規(guī)箴。

呂洞賓(646—?)本名紹先,唐河中府永樂縣(今山西省芮城縣永樂鎮(zhèn))人。全真道祖師,后道教奉為神仙,號“玉清內(nèi)相金闕選仙純陽演正景化孚佑帝君三曹主宰興行妙道天尊”,是“八仙”中傳聞最廣的一位仙人。鐘呂內(nèi)丹派代表人物,被尊稱為呂祖、呂祖師、呂仙祖、純陽祖師。自幼好讀,淹博百家,但三舉進士不第。武則天天授二年(公元691),年已四十六歲的呂紹先又去長安應(yīng)考,在酒肆中遇見上天仙使鐘離權(quán)。鐘離權(quán)讓他做了一個建功樹名、出將入相、封妻蔭子的美夢,醒后方知功名利祿均為夢幻,遂大徹大悟,拜鐘離權(quán)為師,赴終南山中修道,改名喦,字洞賓。其后遍游山水,傳道度人,五十三歲歸宗廬山,六十四歲上朝元始、玉皇,賜號純陽子。一說為唐朝宗室,姓李,武則天時屠殺唐室子孫,于是攜妻子隱居碧水丹山之間,改為呂姓。因常居巖石之下,故名巖。又常洞棲,故號洞賓。

道教將呂洞賓奉為神仙。唐宋以來,他與鐵拐李、漢鐘離、藍采和、張果老、何仙姑、韓湘子、曹國舅并稱為“八洞神仙”,而且他是八仙中最著名、民間傳說最多的一位。民間流傳有呂洞賓三醉岳陽樓度鐵拐李岳、飛劍斬黃龍等故事,呂仙形象深入民間,婦孺皆知。宋代封呂洞賓為“妙通真人”,元代封為“純陽演政警化孚佑帝君”,后世又稱“呂純陽”。王重陽創(chuàng)立全真道后,又被奉為“北五祖”之一,故道教又尊稱他為“呂祖”。全國各地廣建呂祖祠廟,歲時祭祀,至今香火不斷。相傳呂祖誕辰為農(nóng)歷四月十四日。道教多于此日設(shè)齋醮以志紀念。呂洞賓著述甚豐,如《呂祖全書》、《九真上書》、《孚佑上帝文集》、《孚佑上帝天仙金丹心法》等,然大多為托名。

呂洞賓還是位出色的詩人,《全唐詩》收有他的詩作二百多首。《唐才子傳》中也有他的傳記。有些詩作格調(diào)、技巧都很好,如這首《梧桐影》:《全唐詩》中收錄了呂洞賓的詩詞共二百多首,所以呂祖作為一名詩人也是當之無愧的。我們細品一下呂祖的這些詩,有的還寫的真不錯,請看這首《梧桐影》:“落日斜,秋風(fēng)冷。今夜故人來不來,教人立盡梧桐影”。此詩雖然寥寥幾字,但意味深長,可媲美太白之“秋風(fēng)清,秋月明,落葉聚還散,寒鴉棲復(fù)驚”。

譚峭(860或873—968或976)字景升,泉州府清源縣(今屬莆田市華亭)人。唐末五代道士,著名道教學(xué)者。幼而聰慧,博聞強記。及長辭家出游,足跡遍及天下名山,后隨嵩山道士十余年,得辟谷養(yǎng)氣之術(shù)。后入南岳衡山修煉,煉丹成,又隱居青城山。譚峭的《化書》在道教思想史上有著重要的地位《化書》以闡述道教“其道無窮”的變化為宗旨,書中從許多具體的事例論證世界萬事萬物都在變化著,由此,他認為世界起源于“虛”。道是由“虛化神、神化氣、氣化形”,然后再由“形化氣、氣化神、神化虛”,于是萬物復(fù)歸于“虛”。道即是“虛實相通”的精神境界,修道者經(jīng)常保持此境界,就可以“無生死”,達到神化。

譚峭主張無生死、黜是非、齊昏暗、忘禍福,泯滅一切事物的差別,達到“大同”。他還同情勞苦大眾,主張“均食”而致太平,期望出現(xiàn)一個無親疏、無愛惡的理想王國——“太和”社會。是對老子的“大道廢,有仁義”等思想的進一步發(fā)揮。

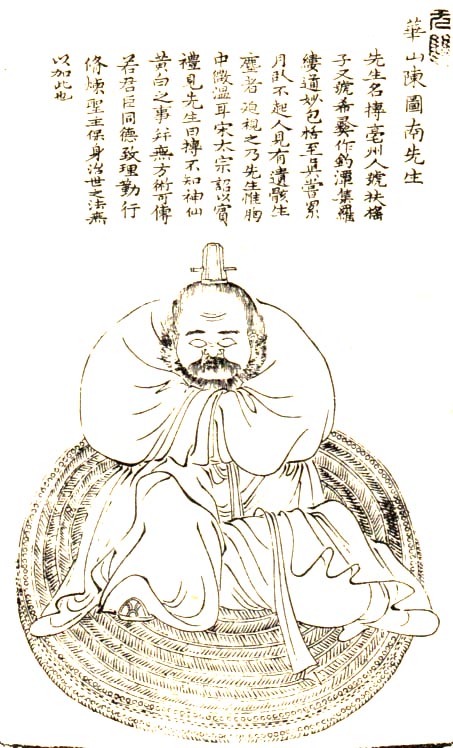

陳摶(872—989),字“圖南”,號“扶搖子”、“希夷先生”。宋朝初期亳州真源(今河南鹿邑)人,一說普州崇龕人(四川資陽市安岳、樂至一帶,一說重慶市潼南縣),著名華山派道士。生平事跡和出生時地眾說紛紜,難辨真?zhèn)巍髡f中被視為神仙,尊稱為陳摶老祖、希夷祖師等。享年118歲。

陳摶本有大志,然“數(shù)舉不第”,且厭五代之亂,又所交往者多高道隱士,因此逐漸形成“出世”思想。天福二年(937年)在蜀時,有詩云:“我謂浮榮真是幻,醉來舍轡謁高公。因聆玄論冥冥理,轉(zhuǎn)覺塵寰一夢中。大約在后周或稍前,陳摶移居華山云臺觀,又止少華石室。

據(jù)王辟之《澠水燕談錄》,后周顯德三年(956年)十一月,周世宗召見,問以飛升黃白之術(shù)。摶答曰:“陛下為天子,當以治天下為務(wù),安用此為?”命為諫議大夫(一說“拜左拾遺”),固辭不受。賜號“白云先生”。陳摶將五代十國的統(tǒng)一寄希望于趙匡胤。據(jù)說趙氏登極,他聞訊大笑墜驢曰:“天下這回定疊也!”入宋后,太宗趙光義曾兩次召見。賜號“希夷先生”(希指視而不見,夷指聽而不聞,出自道德經(jīng)),并令有司增葺華山云臺觀。數(shù)月后放還山。端拱二年(989年)卒于蓮花峰下張超谷中。

陳摶主張以睡眠,休養(yǎng)生息,“每寢處,多百余日不起”,人稱睡仙。他創(chuàng)繪“太極圖”、“先天方圓圖”等一系列《易》圖,成為中國太極文化的創(chuàng)始者;著有《指玄篇》、《觀空篇》、《胎息訣》和《陰真君還丹歌注》等。陳摶博學(xué)多才,另著有《三峰寓言》、《高陽集》、《釣譚集》、《木巖集》、《詩評》等詩文集,后世尊他為“儒師道祖。”

今日鹿邑縣城東南建有陳摶公園。公園東南角建有陳摶廟和陳亭。

中國太極文化的創(chuàng)始者:宋代道長陳摶

林靈素(1075~1119),原名靈噩,字歲昌(一說字通叟),溫州永嘉(今屬浙江)人。家世寒微,少依佛門為童子。據(jù)《歷世真仙體道通鑒·林靈素傳》載,少時曾為蘇東坡書僮,東坡問其志,笑而答曰:“生封侯,死立廟,未為貴也。封侯虛名,廟食不離下鬼。愿作神仙,予之志也。”但據(jù)《家世舊聞》記載,“少嘗事僧為童子,嗜酒不檢,僧笞辱之,發(fā)憤棄去為道士”。改從道教后,遠游至蜀,從道人趙升之數(shù)年,后得其書《五雷玉書》,由此能行五雷法。

林靈素何時至京、何以得宋徽宗寵信,歷來異說多端,矛盾迭出。有歷史記載的是政和七年二月,林靈素受命于上清寶箓宮,宣講青華帝君夜降宣和殿事,與會道士多達二千余人。四月,徽宗自稱“教主道君皇帝”,林靈素升為溫州應(yīng)道軍節(jié)度。在京期間,備受恩寵,先后被封賜、加號為“金門羽客”、“通真達靈元妙先生”、“太中大夫”、“凝神殿侍宸”、“蕊珠殿侍宸”、“沖和殿侍宸”等。據(jù)趙與時《林靈素傳》,徽宗每以“聰明神仙”呼之,親筆賜“玉真教主神霄凝神殿侍宸”,立兩府(“道家兩府”)班上。林靈素得勢后,利用徽宗的昏庸迷信,勾結(jié)蔡京、童貫之輩奸臣,排斥異己,盡情享樂,使政治更趨腐化。他依其特殊地位,干預(yù)政治,“妄議遷都,妖惑圣聽,改除釋教,毀謗大臣”。引起佛教及其信徒的不滿,以及儒生朝臣的反對,促使政局動蕩,社會不安。他排斥同道,害死同朝道士金門羽客王允誠。林靈素敗露源于一次水災(zāi):宣和元年(1119)五月,都城暴水,林靈素登城厭勝,遭到役夫襲擊,徽宗始知其為眾所怨。他又與皇太子爭道,終觸怒徽宗,降為太虛大夫,斥歸故里。另一種說法是:他登城治水,水勢不退。結(jié)果太子登城四拜,是夜水退盡,京城之民皆仰太子圣德,他因而上表乞歸。不論何說為是,但他因觸帝怒而被斥還,當屬事實。放林靈素歸山,《東都事略》《續(xù)資治通鑒長編》皆稱在宣和元年十一月。至于他死于何時,官修史書均無記載。其他各書又多牴牾。據(jù)史料推斷,約死于宣和二年至七年間。死前,僅有弟子皇城使張如晦隨行。

林靈素在道教的發(fā)展方面,起過一定的積極作用。首先,通過他在京城中十余年的活動,使道教的發(fā)展達到了極盛的階段,朝野上下都掀起了講道誦經(jīng)的潮流,眾多高道頻繁出入宮禁,大量道經(jīng)的收集、整理,這對于道教信仰的傳播與道教文化的普及是有益的。第二,由于他的大力宣傳,道教神霄雷法得到了徽宗的首肯,神霄雷書及有關(guān)道經(jīng)被征集入藏,全國各地皆建神霄萬壽宮,使神霄一派眩目天下,從而世人知曉。第三,由他編著的神霄道經(jīng)客觀地反映了北宋時期道教雷法盛行的情況,并指出道教雷法淵源甚古,神霄道法與張綾天師派的繼承關(guān)系,這些都是研究道教歷史、道教流派的演變以及道教法術(shù)的可貴文獻。

正是基于以上原因,神霄派亦奉林靈素為該派宗師之一,并將所傳道法納入神霄門庭。如現(xiàn)存《道法會元》中的《神霄金火天丁大法》、《金火天丁神霄三氣火鈴歌》、《金火于丁鳳氣紫書》、《金火天丁玉神解關(guān)云篆》、《金火天丁攝召儀》、《金火天丁陽芒煉度儀》、《金火天丁召孤儀》、《正一口牛神靈官火犀大仙考召秘法》等,均為林靈素所傳。

林靈素的著述情況,今已難于詳考。除《釋經(jīng)詆誣道教議》一卷外,還有《歸正議》九卷,李霖《道德真經(jīng)取善集》引及他曾注《老子》,但卷數(shù)不詳。

張伯端(987—1082)一說(984—1082)。后改名用成(或用誠),字平叔,號紫陽、人稱“悟真先生”,又尊為“紫陽真人”。浙江天臺人。自幼博覽三教經(jīng)書,涉獵諸種方術(shù)。曾為府吏數(shù)十年,一日忽悟“一家溫暖百家怨,半世功名半世愆”,遂看破功名,縱火燒毀案上文書,因之以“火燒文書”罪發(fā)配嶺南。曾于成都遇仙人劉海蟾授道,后著書立說,傳道天下。曾“三傳非人”而“三遭禍患”。宋神宗熙寧八年(1075),因“患此道人之不信”,遂著《悟真篇》,敘丹藥之本末。書成后,學(xué)者云集而來,晚年返回江南傳道。死前留有《尸解頌》一首:“四大欲散,浮云已空,一靈妙有,法界通融”。

張伯端是道教南宗紫陽派的鼻祖,道教奉為南五祖之一。相傳張伯端在成都遇到仙人劉海蟾,授其“金液還丹訣”,因此修煉得道。他將此訣傳給石泰,石泰又傳給薛式、薛式傳陳楠、陳楠傳白玉蟾,這就是內(nèi)丹派“南五祖”。“南五祖”再加上張伯端的弟子劉永年和白玉蟾的弟子彭鶴林,則被奉為“南七真”。又因張伯端號“紫陽”,故南宗也稱為“紫陽派”。清雍正年間張伯端被封“大慈圓通禪仙紫陽真人”。他宗承鐘呂派內(nèi)丹說,以《道德經(jīng)》、《陰符經(jīng)》為依據(jù),以“性命雙修”為其內(nèi)煉大旨。認為以人體為鼎爐,以精氣為藥物,以神為火候,通過內(nèi)煉,使精氣凝聚不散,結(jié)成金丹。同時,他繼承陳摶內(nèi)丹修煉的系統(tǒng)方法,將煉養(yǎng)分成四個階段進行,即:筑基、煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛。

其學(xué)術(shù)思想,始則以儒入道,倡以道教內(nèi)丹為中心的三教歸一論,繼而又出道入禪,以禪宗性學(xué)為宗旨;最終形成了道禪融合、先命后性,以求得無生空寂、神通妙用境界為歸宿的獨具特色的內(nèi)丹南宗派。在修行上,張伯端反對形式上的出家離俗,隱避山林。而主張“大隱隱于市”,他本人就不是出家的道士。張伯端在世時并沒有親自創(chuàng)建學(xué)派或教派。一般認為,白玉蟾為南宗實際建立者。

張伯端著作有《悟真篇》、《金丹四百字》、《禪宗詩偈》三十二首。晚年其弟子王叔邦輯有《玉清金笥青華秘文金寶內(nèi)煉丹訣》,簡稱《青華秘文》。其中《悟真篇》是最重要的煉丹理論及實踐著作著作之一,與之前的道教經(jīng)典《周易參同契》齊名。該書以詩詞歌曲的形式寫成,宗承傳統(tǒng)內(nèi)丹學(xué)說,說明內(nèi)丹煉養(yǎng)的根本原理就是歸根返本,逆煉歸元,并描繪內(nèi)丹修煉的全過程及闡發(fā)丹經(jīng)要點、修煉內(nèi)丹的方法。《四庫全書總目提要》稱之謂:“是書專明金丹之要,與魏伯陽《參同契》,道家并推為正宗”。《道藏精華錄》謂:“是書辭旨暢達,義理淵深,乃修丹之金科,為養(yǎng)生之玉律”。歷代都有大量的注疏本;

道教南宗五祖之一張伯端

白玉蟾(1194~?)字白叟,又字如晦,號海瓊子,又號海蟾,祖籍福建閩清,生於瓊州。原名葛長庚,父亡后,母改適白姓,故更名白玉蟾。12歲舉童子科,諳九經(jīng),能詩賦,更長于書畫。因任俠殺人,亡命于武夷,后出家為道士南宋寧宗嘉定五年(1212)在羅浮山拜陳楠為師,相從流浪各地九年,盡得其道法。陳楠逝后,白玉蟾游歷于羅浮、武夷、龍虎諸山,時而蓬頭赤足,時而青巾野服,“或狂走,或兀坐,或鎮(zhèn)日酣睡,或長夜獨立,或哭或笑,狀如瘋顛”。嘉定十年收彭耜、留元長為弟子。十一年寧宗進御香,白玉蟾主國醮于洪州玉隆宮,后又于九宮山瑞慶宮主國醮。十五年赴臨安,伏闕上書,言天下事,“沮不得上達,因醉執(zhí)逮京尹,一宿乃釋”。然臣僚上言其以左道惑眾,此后即隱居著述,致力于傳播丹道,為南宗第五代傳人,即“南五祖”之五,正式創(chuàng)建內(nèi)丹派南宗,“南宗”自他之后,始正式創(chuàng)建了內(nèi)丹派南宗道教社團。卒后封“紫清明道真人”,世稱“紫清先生”。

內(nèi)丹派南宗道教社團創(chuàng)始人白玉蟾

王文卿(1093—1153)一名俊,字予道(一說述道),號沖和子,又被稱為“王侍宸”。建昌南豐(今江西南豐)人。自幼慕道,能詩善文,有“紅塵富貴無心戀,紫府真仙有志攀”之句,告其父有方外之志。父歿,辭母遠游。宣和四年(1122),徽宗禮聘赴京,賜館于九陽總真宮。賞賜甚厚,皆不受。后封為“沖虛妙道先生”。宣和七年,加封“特授太素大夫”,凝神殿校籍等,未幾,又敕加凝神殿侍宸等,授金門羽客封號,并追贈父母封號。奉詔于廣德宮行持南昌受煉司大法,拔度亡魂,旋加兩府侍宸,“沖虛通妙先生”,視秩太中大夫,特進徽猷閣待制,主管教門公事,成為當時統(tǒng)領(lǐng)道教的領(lǐng)袖人物。父母叔妻弟皆得封贈。但王文卿不同于林靈素,雖得徽宗寵信,但不交結(jié)權(quán)貴,干預(yù)朝政,且能洞察時事,知進退。欽宗靖康元年(1126),知天下將亂,乞還侍母,還山后怡神山水,隱居故鄉(xiāng)南豐,著書立說,講道授徒,仍以宏揚神霄道法為己任。高宗紹興十三年(1143),高宗詔書來召,推辭不赴。紹興二十三年(1153)八月二十三日,早起作頌題棺木曰:“我身是假,松板非真,牢籠俗眼,跳出紅塵。”頌畢,隱化于清都觀許旌陽煉丹之堂。年六十。

王文卿是北宋末南宋初著名道士,傳神霄五雷法,為道教神霄派創(chuàng)始人,在理論與組織上對神霄派的形成與發(fā)展作了相當重要的貢獻。所撰雷書多達數(shù)十種,并大多仍存在于世。如《沖虛通妙侍宸王先生家話》、《王侍宸祈禱八段錦》兩書為王文卿與弟子袁庭植討論雷法至秘的記錄,前書系統(tǒng)地論述了神霄雷法的四十個重大問題,后書全面地概括了雷法修持的八個階段、丹功玄機及運雷祈雨秘訣,為研修神霄雷法之必讀。此外,尚有《玄珠歌》、《上清五府五雷大法玉樞靈文》、《高上神霄玉樞斬勘五雷大法》、《雷說》、《先天雷晶隱書》、《侍宸詩訣》、《上清雷霆火車五雷大法》、《中皇總制飛星活曜天罡大法》、《火師汪真君雷霆奧旨》等雷法要典,或為王文卿自著,或為王文卿編傳,皆為神霄派的重要文獻。另有《沖虛通妙侍宸王先生家話》一卷,采用問答形式,專論雷法,強調(diào)召雷役神,必須內(nèi)修為要,至于奏章、符訣等,只不過是符術(shù)之末。其弟子廣布大江南北,歷宋元至明清,道脈尤存,洪邁《夷堅丙志》卷十四記王文卿弟子鄭道士行五雷法,“往來筠、撫諸州,為人請雨治祟,召乎雷霆,其響如雷。”元代,加號為“沖虛通妙真人”,元至順三年夏,加賜為“沖虛通妙靈惠真人”。

道教神霄派創(chuàng)始人王文卿

饒洞天,五代時著名道士,道教“天心派”創(chuàng)始人。號大士,江西臨川人。初為縣吏。道教徒傳說饒洞天夜夢神人相:“汝用心公平,執(zhí)法嚴正,名已動天矣!”夢醒見華蓋山上有五色寶光,上沖霄漢。尋光掘地,乃獲金函一枚,開視,有玉箓仙經(jīng),題曰:《天心經(jīng)正法》。因此開創(chuàng)道家之天心派,饒洞天也被稱作“天心初祖”。天心派為符箓?cè)诜盅艿闹芍弧L煨恼ㄒ蕴焐媳睒O為主神,所傳有天罡大圣、黑煞、三光三符、北極驅(qū)邪院、都天大法主。著有《上清骨髓靈文鬼律》3卷等。

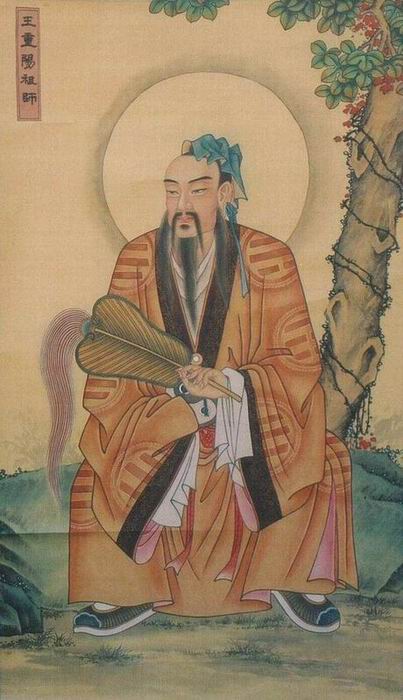

王重陽(1112~1170)道教全真道創(chuàng)始人。原名中孚,字允卿。后改名世雄,字德威。入道后,改名嚞,字知明,號重陽子,故稱王重陽。北宋末京兆咸陽(今陜西咸陽)大魏村人。累世為地方大族。幼好讀書,后入府學(xué),中進士,系京兆學(xué)籍。金天眷元年(1138),應(yīng)武略,中甲科,遂易名世雄。年47,深感“天遣文武之進兩無成焉”,憤然辭職,慨然入道,隱棲山林。金海陵王正隆四年(1159),棄家外游,自稱于甘河鎮(zhèn)遇異人授以內(nèi)煉真訣,悟道出家。金大定元年(1161),在南時村挖穴墓,取名“活死人墓”,又號“行菆”,自居其中,潛心修持2年。三年,功成丹圓,遷居劉蔣村。七年,獨自乞食,東出潼關(guān),前往山東布教,先后收馬鈺、孫不二、譚處端、劉處玄、丘處機、郝大通、王處一為弟子,后世稱全真教七真人。遂后建立全真教團。大定九年十月,與弟子馬鈺、譚處端、劉處玄、邱處機四人西歸,次年一月歿于大梁(今河南開封)。葬終南劉蔣村故庵(今陜西戶縣祖庵鎮(zhèn))。金章宗賜庵名為靈虛觀。元太宗加封為重陽萬壽宮。全真道尊為祖庵或祖庭。元世祖至元六年(1269)封為重陽全真開化真君;至大三年(1310)又加封為重陽全真開化輔極帝君。全真道尊為北五祖之一。

王重陽糅合儒家和道、釋的思想,主張三教平等、三教合一。聲稱“儒門釋戶道相通,三教從來一祖風(fēng)”。以《道德經(jīng)》、《般若波羅蜜多心經(jīng)》、《孝經(jīng)》為全真道徒必修的經(jīng)典。他不尚符箓,不事黃白,也不信白日飛升之說。認為修道的根本在于修心,務(wù)必除情去欲,達到心地清靜,則身在凡塵而心已在圣境;即“人心常許依清靜,便是修行真捷徑”。傳世著作有《重陽全真集》,內(nèi)收傳道詩詞約千余首,另有《重陽立教十五論》、《重陽教化集》、《分梨十化集》等,均收入《正統(tǒng)道藏》。

道教全真道創(chuàng)始人王重陽

丘處機(1148年2月10日—1227年8月22日)字通密,道號長春子,山東棲霞人,被奉為全真道“北七真”之一,以及龍門派祖師。

丘處機十八歲開始學(xué)道,拜全真道祖師王重陽為師,為王重陽七大弟子中年齡最小的一個。王重陽為他取名處機,號長春子。金大定九年(1169)丘處機隨王重陽西游,王途中病逝于汴梁城。丘處機跟隨同門馬鈺、譚處端和劉處玄將王重陽遷葬終南山后,遂隱居皤溪(在今陜西省寶雞市西南部)潛修七年,又到隴州龍門山潛修六年。這期間,他“煙火俱無,簞瓢不置”,“破衲重披,寒空獨坐”,生活極為清苦。但“靜思忘念,密考丹經(jīng)”,潛心于養(yǎng)生學(xué)和道學(xué)的研究,并廣交當?shù)匚娜藢W(xué)士,獲得了豐富的歷史、文化知識。1174年為王重陽守喪的期限屆滿后,丘處機先后在陜西寶雞磻溪和隴州龍門山修煉十余年,自此聲望日隆。1186年冬,他重返終南山主持“祖庭”(今重陽萬壽宮)事務(wù)。金世宗大定二十八年春(1188年),應(yīng)金世宗的詔書邀請前往中都會面,受命主持萬春節(jié)醮事,留居官庵,期間獲得金世宗三次召見。他在中都留居半年后,當年秋天得到同意返回的圣旨,1189年春,返回終南山祖庭。1191年冬,由于金章宗限制全真道在陜西的活動,丘處機被迫帶領(lǐng)部分弟子回到故鄉(xiāng)棲霞。稍后,他將舊宅拓建為太虛觀,繼續(xù)弘揚道法。1203年劉處玄逝世,丘處機成為全真道第五任掌教。丘處機掌教時間長達二十四年,期間他在政治和社會上積極發(fā)揮自己的影響,使全真道的發(fā)展進入興盛時期。1203至1219年間,他在山東蓬萊、芝陽、掖縣、北海和膠西等地傳教;1214年,山東發(fā)生楊安兒起義,金朝駙馬都尉仆散朝恩請丘處機協(xié)助招撫亂民,憑藉丘處機的聲望,登州和萊州等地很快恢復(fù)平靜;1216至1219年間,南宋和金朝政府屢次詔請丘處機赴朝,但他都沒有前往。

元太祖十四年(1222)派使臣來萊州征召。第二年正月丘處機便率領(lǐng)弟子十八人啟程北上,經(jīng)過兩年多跋涉,行程萬余里,于鐵木真太祖十七年(1222)到達阿姆罕河南岸(今阿富汗北境)成吉思汗軍營,這時他已七十三歲高齡。在應(yīng)太祖“有長生之藥否”之問時,答以“有衛(wèi)生之道,無長生之藥”,“敬天愛民之本”,“清心寡欲為要”,并以戒殺、清心寡欲等養(yǎng)生之理勸喻太祖。太祖深深折服,稱丘處機為神仙:“神仙前后之語,悉合朕心”,并要群臣銘記:“天俾神仙為朕言此,汝輩各銘諸心”(陳垣《道家金石略》文物出版社636頁)同年秋冬,成吉思汗三次召見丘處機,詢問治國和養(yǎng)生之法,嗣后下詔耶律楚材將這幾次的對話編集成《玄風(fēng)慶會錄》。跟隨丘處機一路西行的十八名弟子之一的李志常(后為全真教掌教),根據(jù)一路上的西行見聞,后來寫成《長春真人西游記》一書,該書不僅具有重要的史料價值,而且也是三藏玄奘法師《大唐西域記》以及《大唐三藏取經(jīng)詩話》過渡到吳承恩《西游記》之間的橋梁,在文學(xué)史上也有較高的價值。丘處機還為成吉思汗征服山東、河南出謀劃策,因此深得成吉思汗信任優(yōu)寵。兩年后丘處機辭歸,成吉思汗賜給虎頭金牌、璽書,令其掌管天下道教。邱與弟子還抵燕京后,蒙古達官顯貴爭著與之交往懇請駐大天長觀(今北京白云觀),從此該觀成為全真道祖庭之一。1227年,成吉思汗下詔將天長觀改名長春宮。

全真教龍門派創(chuàng)始人丘處機

蒙古太祖二十二年(金朝正大四年、1227)農(nóng)歷七月初九日,丘處機在長春宮寶玄堂逝世,享齡80歲。在逝世一周年,他的弟子將他安葬在長春宮內(nèi)的處順堂。1269年,元世祖忽必烈下詔贈封他為“長春演道主教真人”。

在道教思想建設(shè)上,丘處機在繼承王重陽重在修心、除情去欲內(nèi)修思想的基礎(chǔ)上,創(chuàng)立了龍門派“內(nèi)外雙修”的基本原則。一方面不尚符箓,不事黃白,同樣認為成仙證真的根據(jù)建立在人心所具有的“真性”上,超出生死或長生成仙之道,唯在自心中體認真性。“按全真道的觀點,自心真性本來無欠無余,只因被邪念遮蔽迷亂而不自覺,只要在心地上下功夫,于一念不生處體證真性,便可于一念間頓悟,乃至超出生死。既然要除情去欲,自然把家庭看成“牢獄”、“火宅”,稱父子夫妻親情為“金枷玉鎖”,宣揚人的七情六欲是成仙證真的大障,丘處機本人就身體力行,在磻溪修煉時,“入磻溪穴居,日乞一食,行則一蓑,雖簟瓢不置也。……晝夜不寐者六年。既而隱隴州七年,如在磻溪時。”全真道的這種唯重修心見性,要除情去欲、以期超出生死的修煉路線,已十分接近佛教之道。“內(nèi)外雙修”另一方面是“外修功行”,主張修道從積累功行開始表現(xiàn)在為民做實事上,他不顧年老體衰,萬里西游,勸成吉思汗“敬天愛民”,“清心寡欲”,“戒殺”;他調(diào)停金庭與山東楊安兒起義,十數(shù)萬生靈免遭殺戮皆是“外修功行”的實證。《磻溪集》收錄了他在接受成吉思汗征召,出發(fā)前寫的《復(fù)寄燕京道友》,道出他此行目的是要勸誡成吉思汗“敬天愛民”:“十年兵火萬民愁,千萬中無一二留。去歲幸逢慈詔下,今春須合冒寒游。不辭嶺北三千里,仍念山東二百州。窮急漏誅殘喘在,早教身命得消憂。”上述與成吉思汗的問對,也證明他并非徒作空言。實事上,他也得到了人民的愛戴、關(guān)心,如其《滿庭芳·述懷》云:“逐疃巡村過處、兒童盡、呼飯相留。”《無漏子·樂道》亦云:“昏告宿,餒求食,坊村沒阻顏。”。這種“外修功行”是吸收儒家思想,顯示出儒家所具有的入世傾向。任繼愈甚至認為它已成為儒教的一個支派:“應(yīng)當指出,金元時期的全真教把出家修仙與世俗的忠孝仁義相為表里,把道教社會化,實際上是儒教的一個支派。”

總之,丘處機創(chuàng)立的“內(nèi)外雙修”,實際上就是儒道結(jié)合,內(nèi)道外儒,這也是王重陽“三教合一”思想的一種體現(xiàn)。是龍門派與王重陽其他弟子道學(xué)主張的主要區(qū)別所在。

丘處機的遺著有《大丹直指》、《攝生消息論》、《鳴道集》等。丘氏還有很高的文學(xué)修養(yǎng),其道教詞是同類中的上乘之作,前人對其評價甚高,唐圭璋先生的《全金元詞》收入其詞作的全部內(nèi)容,顧嗣立編《元詩選》、陶湘補編《景宋金元明詞》、周泳先編《唐宋金元詞鉤沉》、朱祖謀輯《瞗村叢書》亦收入其詩詞。丘詞收入《磻溪集》,該書主要是丘處機居磻溪、龍門修道時所作,后由其門人編輯結(jié)集,共六卷,《正統(tǒng)道藏》收入太平部。

李志常(1193~1256)字浩然,其先洺州(治所在今河北永平)人,宋末徙居開州觀城(今山東范縣)。幼孤,養(yǎng)于伯父家。年十九,不從伯父為之議婚,負書曳杖作云水游。初隱東萊之牢山,復(fù)徙天柱山之仙人宮。聽從元太祖十四年(1222)宮之主者囑咐往從邱處機,邱賜號真常子。次年,邱處機應(yīng)召西覲元太祖,被選為十八隨行弟子之一。丘處機覲見鐵木真東返,李志常隨師居燕京長春宮,甚受倚重,“凡教門公事,必與聞之。”

元太祖二十二年(1227),邱處機逝世,弟子尹志平接任。元太宗窩闊臺十年(1238)春,尹志平以年老薦李志常繼任掌教。元太宗窩闊臺和繼任的憲宗蒙哥對李志常尤為賞識。窩闊臺屢次召見李,封其為“玄門正派演教真常真人”,并對李志常大建全真教道觀大力支持。蒙哥登基后,命其遍祭岳瀆,令掌全國道教,憲宗三年(1253),命其作“金箓大齋”,任命李為“印押大宗師”,可以“給散隨路道士、女冠普度戒牒”。李志常秉承龍門派“內(nèi)外雙修”宗旨。憲宗五年,蒙哥數(shù)次召見,咨以治國保民之術(shù)。問曰:“朕欲天下百姓安生樂業(yè),然與我同此心者,未見其人,何如?”志常答稱:“自古圣君有愛民之心,則才德之士必應(yīng)誠而至。因歷舉勛賢并用,可成國泰民安之效。”(《道藏》第19冊745~746頁,文物出版社、上海書店、天津古籍出版社聯(lián)合出版,1988)憲宗稱是。李志常掌教期間,不少士大夫因金亡之后流離失所,或淪為賤隸,或凍餓街頭。李志常則“委曲招延,飯于齋堂,日數(shù)十人”(同上)其中不少人士大夫因此去儒為道,著名散曲家馬致遠就因此加入全真道。另一位著名散曲家王惲說:“全真教倡于重陽王尊師,道行于邱仙翁(指邱處機),逮真常李公,體含妙用,動應(yīng)玄機,通明中正,價重一時,可謂成全光大矣”(《秋澗集》卷三十九:《真常觀記》)李志常掌教十八年,全真道發(fā)展至極盛時期。

李志常晚年,因佛道矛盾激化,憲宗五年爆發(fā)了關(guān)于《化胡經(jīng)》和《老子八十一化圖》之爭。元廷袒佛,全真道在辯論中失敗,被勒令焚毀道經(jīng),全真道遭到嚴重打擊,其鼎盛局面從此結(jié)束。李志常在感到屈辱與憤懣中,于次年六月將教事付張志敬后去世。元世祖中統(tǒng)二年(1261)追贈為“真常上德宣教真人”。世祖至大三年(1310),又加封為“真常妙應(yīng)顯文弘濟大真人”。

著作有《又玄集》二十卷,已佚。《長春真人西游記》二卷,現(xiàn)存于《正統(tǒng)道藏》中。該書對研究我國西北和西亞史地以及中外交通史具有重要參考價值。也是三藏玄奘法師《大唐西域記》以及《大唐三藏取經(jīng)詩話》過渡到吳承恩《西游記》之間的橋梁,在文學(xué)史上也有較高的價值。

蕭抱珍(?~1166)為金初太一道創(chuàng)始人。衛(wèi)州(今河南汲縣)人。蕭抱珍事跡史籍語焉不詳,明人無名氏所編纂的《衛(wèi)輝府志》卷十三有《蕭抱珍傳》,中僅記載他“道貌純古,性至孝。嘗嗣道士李天競,業(yè)以符水應(yīng)治,隨用輒驗。王鄂《重修太一廣福萬壽宮記》則說蕭抱珍的道號叫“廣升”;《忽必烈大王令旨碑》稱其為“羽升微妙大師”、“太一一悟傳教真人”。最初,蕭抱珍只是在家鄉(xiāng)汲縣傳教,拓展至趙州、真定一帶。皇統(tǒng)八年(1148),熙宗聞其名,召赴闕,因“有祈雪、伏龍、退星、禳火、平癭、開啞之異”,受到禮遇,賜名所居之庵為“太一萬壽觀”。后信徒日益增多,乃于縣東三清院故址草建茅庵而居,后擴展至山東,河北一帶,弟子們逐建有太一堂,太一宮,萬壽宮等,太一道開始迅速發(fā)展起來。據(jù)王惲《故太一二代度師先考韓君墓碣銘》,稱其在“天眷(金熙宗完顏亶年號,1138—1140)初,太一始祖真人,以神道設(shè)教,遠邇響風(fēng),受箓為門徒者,歲無慮千數(shù)。”金大定六年(1166)逝世,封微妙大師。元世祖忽必烈追贈其為“太一悟傳教真人”,改其所居“太一萬壽觀”為“太一廣福萬壽宮”。

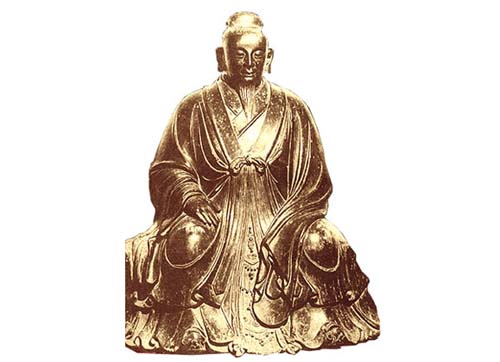

金代太一道創(chuàng)始人蕭抱珍

劉德仁(1122—1180),金代道教真大道創(chuàng)始人,所留資料極少,只知道他號無憂子,滄州樂陵(今屬山東)人。宋靖康之亂后徙居河北鹽山太平鄉(xiāng)。金熙宗皇統(tǒng)二年(1142)他自稱太上老君下降,授給他《道德經(jīng)》,令其創(chuàng)教。劉德仁根據(jù)《道德經(jīng)》義,糅合老子、儒家、佛教思想,訂立:“視物猶己,勿萌戕害兇嗔之心”、“忠于君,孝于親,誠于人”、“除邪淫,守清靜”、“安賤貧,力耕而食”等九條規(guī)戒為立教宗旨。這些都反映出大道教提倡自食其力,少私寡欲,不談飛升煉化、長生久視,融合儒釋道三教,特別是援儒入道的特點。表明他與早期符箓派道教有著明顯的不同,也與丹鼎派道教有所區(qū)別。大道教這些主張,頗能適合當時中下層社會的宗教需求,因此“一時州里田野,各以其所近而從之。受其教戒者,風(fēng)靡水流,散在州郡”“傳其道者幾遍中國”(陳垣《道家金石略》)。大定(公元1161—1189)初,金世宗詔居京城天長觀,后賜號“東岳真人”。劉德仁行教三十八年,住世五十九載,于大定二十年(1180)去世。元代被加封為“無憂普濟開微洞明真君”。

酈希成,真大道五祖,天寶宮派創(chuàng)始人。金、元之交,“大道教”“四祖”毛希琮將教法分別傳給天寶宮太玄真人酈希成和玉虛宮湛然子李希成。這樣,真大道就有兩個五祖,分裂為天寶宮和玉虛宮兩派。元代宗教政策比較寬松,大道教兩派都得到元室的承認,分別進行傳法。但玉虛宮一派傳法時間較短,連李希安在內(nèi),只傳了三代。天寶宮派的傳法較玉虛宮派為長。

典籍上關(guān)于酈希成的記載同樣寥寥。只知道他號太玄真人,媯川(今河北懷來縣)水峪人元初“為教門舉正,而闡教山東。四祖毛君,暑月病劇,速召而來燕。既承其法,拂袖有深山之隱。”(《重修隆陽宮碑》)酈希成為何剛接任掌教即想隱遁深山呢?據(jù)《先天宮記》稱:“五祖當教之日,值大元立國之初,法令未行,逆魔亂起,始終一十五載,遭逢逆魔。”所謂“逆魔“,可能就是大道教內(nèi)與之抗衡的反對派勢力,而且還勢力不小。在這種宗派紛爭的嚴重局面下,酈希成無法掌教而退隱深山了。最后“以五祖道德崇高,威靈顯赫,魔不勝道”,酈希成經(jīng)過十五年的斗爭之后,終于克服其他反對力量,回到燕京天寶宮,成為大道教天寶宮派掌教。時間大約在元太宗十年(1238)左右。酈希成正式掌教以后,受到元室的支持,元憲宗曾封他為太玄廣惠真人。在他掌教期間,組織有所發(fā)展。《先天宮記》中說:“自戊戌(1238)以來,化因以洽,南通河岳,北極燕齊,立觀度人,莫知其數(shù)。”近年新發(fā)現(xiàn)的《汴梁路許州長社縣創(chuàng)建天寶宮碑》記載:“先是大道一宗,其所崇尚不過河北有焉。自五祖太玄廣惠真人命舉師盧德清往河南典教,其后教法流行。“也就是說,在酈希成掌教期間,大道教由原來的河北、山東,發(fā)展到了河南許州(今河南許昌)一帶。許州天寶宮即建于元太宗十二年(1240)。《酈希成本行碑》則說:“自巴邛汲洛,逮燕齊碣石,遐陬異域之人,凡崇向者莫不恪恭奉承,望塵下拜。”由此可見,酈希成掌教時大道教已從山東、河北傳到了河南、四川等地,大大推動了大道教的傳播和發(fā)展。憲宗四年(1254),酈希成特請元室批準他將“大道教”改名為“真大道”,以示正統(tǒng)。憲宗“特降璽書,賜名‘真大道’,中宮賜之冠服“。真大道名稱從此正式確立。

酈希成是大道教發(fā)展史上的一個重要人物。正是從他開始,大道教分裂為兩個派系,而他直接經(jīng)歷了分裂的整個過程。酈希成屬于堅守祖訓(xùn)、不尚符箓的一派,為天寶宮系爭得了大道教正統(tǒng)的地位,酈希成“闡教三十六年,享壽七十八歲。

張留孫,天師道龍虎宗一個重要的支派—玄教的創(chuàng)始人。字師漢。信州貴溪(今屬江西)人。幼從伯父張聞詩學(xué)道于龍虎山上清宮,傳正一符箓﹑祠祭天地百神之法。繼師李宗老。后以所學(xué)游江淮間。元世祖至元十三年(1276)﹐從三十六代天師張宗演入朝﹐因禱雨和為皇太后禱疾神驗而獲得元世祖的寵信﹐遂留闕下。世祖命為上卿,鑄寶劍,鏤其文曰:“‘大元賜張上卿’,敕兩都各建崇真宮,朝夕從駕。”至元十五年,賜號玄教宗師,授道教都提點、管領(lǐng)江北、淮東、淮西、荊襄道教事,佩銀印。次年,奏復(fù)宮觀,令自別為籍。此后,“寵遇日隆,比于親臣”,或奉命外出祠名山大川,或奉旨到江南訪求逸遺,又相繼受命為武宗、仁宗取名。世祖病重時﹐諭隆福宮曰:“張上卿事朕歲久﹐始終一德﹐宜令諸皇孫尊信其道。”又諭張留孫“善事嗣皇帝”。張留孫此后歷經(jīng)成宗、武宗、仁宗、英宗等朝,“朝廷每有大謀議,必見咨詢”。隨著政治寵遇日隆,皇帝賜予道教職銜與權(quán)力也逐步上升。由道教都提點到玄教宗師、玄教大宗師;由上卿到特進上卿;由法師到真人、大真人;由知集賢院(元代管理儒、道的機構(gòu))道教事,到領(lǐng)集賢院道教事,位大學(xué)士上,再加開府儀同三司。爵位也由三品到二品,再到一品。至仁宗延皊二年(1315),所得頭銜多達四十三字,曰:“開府儀同三司,特進上卿、輔成贊化保運玄教大宗師、志道弘教沖玄仁靖大真人、知集賢院事、領(lǐng)諸路道教事。”既有勛號,又有實際職掌,其政治地位之高,道教權(quán)力之大,居當時道教諸派首領(lǐng)之冠。

張留孫在其政治地位日益顯赫、道教權(quán)力日益擴大的過程中,陸續(xù)從江西龍虎山征調(diào)道士到兩京崇真宮(后升崇真萬壽宮),或委以京師道職,或派至江南各地管理教務(wù),從而在他周圍集合起大批道士,逐漸形成一個以他為中心的道教派別,即龍虎宗支派玄教。這個道派是元代龍虎宗的核心,其組織規(guī)模和社會影響,不僅超過了江南諸道派,而且較之北方的全真道也毫不遜色。張留孫也是全國著名道觀北京東岳廟的修建者。他見元大都(今北京)未有泰山神東岳大帝的廟宇,遂自愿籌資興建東岳廟。元仁宗延祐六年(1319),時已71歲的張留孫在齊化門(即今朝陽門)外買好了地,籌建東岳廟,但還沒來得及興建廟宇,他便羽化。其徒弟吳全節(jié)秉承師志,用6年時間建成了大殿、大門、東西兩院,塑了神像。朝廷賜名“東岳仁圣宮”,并在其東配殿供有開山祖師張留孫的塑像。

張留孫不僅開創(chuàng)玄教,為天師道領(lǐng)袖,也是元朝道教領(lǐng)袖。他在元代道教出獄危厄之際,挽救了道教,也由于他的積極活動,使道教重新得到統(tǒng)治者的重視。至元十八年,全真道在與佛教斗爭中失敗,道教經(jīng)書面臨全被焚毀的厄運,張留孫密啟太子真金(后來的裕宗)云:“黃老書,漢帝遵守清靜,嘗以治天下,非臣敢私言,愿殿下敷奏。”裕宗啟奏世祖,乃“集儒臣論定所當傳者,俾天下復(fù)崇其教。”張留孫歷仕世祖、成宗、武宗、仁宗、英宗五朝,領(lǐng)導(dǎo)玄教四十余年。除宗教活動外,并參預(yù)不少政治活動。至元二十八年曾以卜筮之術(shù),參預(yù)任命宰相的重大決策。趙孟瞓《玄教大宗師張公碑銘》稱,張留孫“每進見,必陳說古今治亂成敗之理,多所裨益。士大夫賴公薦揚,致位尊顯者,數(shù)十百人。及以過失獲譴,敕公救解,自貸于死者,亦如之”。元初集賢與翰林院同一官署,張留孫向元世祖建議分置兩院。世祖即專設(shè)集賢院,掌管提舉學(xué)校,征求賢良、隱逸,凡國子監(jiān)、玄門道教、陰陽祭祀、占卜祭遁之事皆隸屬之。可見張留孫在襄贊朝廷政治與調(diào)和官吏矛盾方面,曾作過不少工作,起過不少作用。因此,一方面更加取得了皇帝的賞識和信任,另方面在大臣和士人中結(jié)交了許多朋友,“大臣故老心腹之臣,莫不與開府(指張留孫——引者注)有深契焉”。從而使他領(lǐng)導(dǎo)的玄教能盛極一時。張留孫地位的不斷上升,正是道教在元代政治生活中重新活躍起來的一個標志。

英宗至治元年(1321),張留孫逝世,年七十四。皇帝為之大辦喪事,將其遺體送至龍虎山安葬,“自京師至其鄉(xiāng),水陸數(shù)千里,所過郡縣,迎送設(shè)奠,不約而集。比葬,四方吊問之使交至。自王公以下,治喪致客,未有若此盛者。”天歷二年(1329)加封“輔成贊化保運神德真君”。卒后﹐文宗于天歷二年(1329)追贈道祖神德真君號。

張留孫墓位于貴溪市彭灣鄉(xiāng)溪源南山村,八十年代被盜,現(xiàn)裸露的墓室可見石棺一口,長3米,內(nèi)寬1.2米,高1.3米,板石厚0.4米,草叢中有石羊一尊,石龜一尊,石翁仲二尊,殘斷的石料上刻有“大元至治十二年,大明崇禎四年八月吉旦”“府玄教大宗師達觀堂塋”字跡清晰。張留孫墓為研究元至明時期的道教文化和一代宗師的墓葬構(gòu)筑,提供了實物資料。

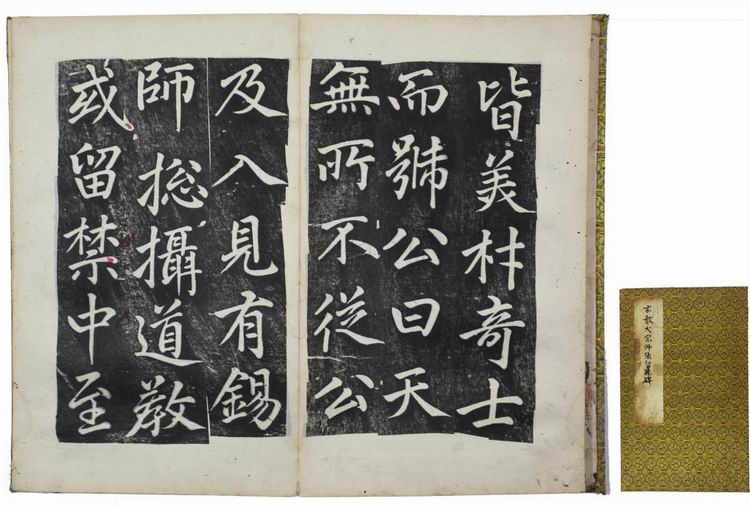

張留孫碑:元趙孟頫書

杜道堅(1237—1318),字處逸,宋末元初天師道茅山宗代表人物,號南谷子。當涂(今屬安徽)人。“年十四,得異書于異人,即嗜老氏學(xué)”,十七歲時入宣州天慶觀,師從陸修靜裔孫葛師中為御前道士。“繼入茅山,閱道藏,宗師蔣玉海(蔣宗瑛)見而器之,授大洞經(jīng)法”,為茅山宗嫡傳弟子。(卿圣泰《中國道教.第一卷》。杜道堅曾獲宋度宗召見,賜號輔教大師。后住持湖州升元報德觀,興玄學(xué),建清規(guī),廢俱興,徒眾悅服。宋端宗景炎元年(公元1276年),元兵大舉南侵,所至震懾。道堅冒矢石,叩軍門見元軍統(tǒng)帥太傅伯顏,以不殺無辜相請。伯顏久聞其名,與語大悅,乃下令禁止士卒劫掠。江南既平,乃隨伯顏至上都,覲見元世祖忽必烈,上疏陳當務(wù)之急,在于求賢、養(yǎng)賢與用賢。后奉旨提點道教。元成宗大德七年(公元1303年),復(fù)授杭州路道錄、教門高士。元仁宗皇慶元年(公元1312年),宣授“隆道沖真崇正真人”。

杜道堅深研玄理,論道探玄,認為,天下萬事萬物已被《老子》包羅無遺。故稱“道德五千余言,包絡(luò)天地,玄同造化,君臣民物,罔不賅備”。又稱“老圣之言,紀無始有始開天立極之道,太古上古皇道帝德之風(fēng),下至王之功,伯之力,見之五千文,囊括天人之道,上下幾千百代,歷歷可推。”曾建玄通觀,作覽古樓,聚書達萬卷。主持杭州宗陽宮時,又筑老君臺,繪老君像,旁列尹喜、列子、莊子等十賢。他也多折中儒道,以儒道之理與“天地同功”將帝王歷史熏蒸于玄經(jīng),求經(jīng)世之用。認為老子本柱下史,故援引《尚書》解老,又匯通《周易》、《道德經(jīng)》,用邵康節(jié)《皇極經(jīng)世書》注疏《老子》。著有《道德玄經(jīng)原旨》、《玄經(jīng)原旨發(fā)揮》、《關(guān)尹闡玄》、《文子纘義》等。

張雨(1283—1350),元代茅山派道士,舊名張澤之,又名張嗣真;字伯雨,號貞居之,又號句曲外史。以吳郡海昌(今浙江海寧縣南)人而居錢塘(今漸江杭州市)。為宋崇國公張九成之后裔。生性狷介,渺視流俗,年二十乃遍游天臺、括蒼諸名山,以儒者抽簪入道,登茅山(今江蘇句容縣東南)師事茅山宗師許道杞弟子周大靜,后師事玄教高道王壽衍,授大洞經(jīng)箓。仁宗時隨王壽衍至京師。名公文士爭與之友,仁宗聞其名,欲官之,張雨堅辭不仕,乃歸句曲。往來于華陽、云石間,作黃蔑樓,儲古圖史甚富,日以著經(jīng)作詩為業(yè)。至治間主茅山崇壽觀,晚居三茅觀,晚年辭宮事,以飲酒賦詩為務(wù),或焚香終日,坐密室,不以世事接目。

張雨為茅山道士,道學(xué)上無多少建樹,則以詩文書畫名世。為人博學(xué)多聞,善談名理。《新元史》稱其詩文、書法、繪畫,清新流麗,有晉、唐遺意。曾從虞集受學(xué),詩才清麗。居杭州開元宮,與當時文士如楊維楨、張小山、馬昂夫、仇山村、班彥功等均有唱和往來,楊維楨曾謂其詩作“俊逸清贍,儕輩鮮及。不目之為仙才不可也”。傳世書跡有《臺仙閣記》卷(現(xiàn)藏于上海博物館)、《題畫二詩》卷(現(xiàn)藏于故宮博物院);著有詩集《貞居集》(又名《句曲外史集》)五卷。

張雨現(xiàn)存詞50雨首,多是唱和贈答之作。其中一些祝壽之詞,多為他的方外師友而作,內(nèi)容較狹窄,語言也較陳舊。他與世俗朋友的唱和詞作,反倒寄托了一些真實的思想感情。如他的〔木蘭花慢〕《和黃一峰聞箏》、〔石州慢〕《和黃一峰秋興》等,就描寫了“哀音暮年多感,奈對花,對酒更聞鵑”,“聞?wù)f,謫仙去后,何人敢擬,酒豪詩杰,草草山窗,還我舊時明月”。表現(xiàn)了他感嘆流年易逝的世俗情緒,這些情緒,具有元代士人多愁善感、格外消沉的共同特點,毫無道士的清拔超脫之氣。他的有些即興之作,如《朝中措·早春書易玄九曲新居壁》:“行廚竹里,園官菜把,野老山杯,說與定巢新燕,杏花開了重來”,寫出了山居的恬淡情趣。張雨還有一些描寫他半是道士、半為儒生、半隱半俗的生活情景,以及“難留錦瑟華年”一類的閑情和清愁的詞,表現(xiàn)了金元間新道教道士的特點。他還有一些詠物詞,雖然極意摹寫情態(tài),但總有拘泥局促的痕跡。他的一些詞著意摹仿宋詞婉約派,有的詞又故作奇語,但藝術(shù)上沒有突破,所以個人的風(fēng)格不很明顯。一些小令倒是通俗清新,在元人小令中也堪稱佳作,如描述他辭去道職過起平民生活的感受的《雙調(diào)·水仙子》:“歸來重整舊生涯,瀟灑柴桑處士家。草庵兒不用高和大,會清標豈在繁華?紙糊窗,柏木榻。掛一幅單條畫,供一枝得意花,自燒香童子茶”。張雨也寫詩,有的作品抒發(fā)他的民生關(guān)懷,如《避暑圖》:“雪藕冰盤斫鲙廚,波光簾影帶風(fēng)蒲。蒼生病渴無人問,赤日黃埃盡畏途。”寫出了社會的不平、百姓的痛苦。又如《題仲穆墨蘭》顯露其民族氣節(jié):“近日國香零落盡,王孫芳草遍天涯。”仲穆是趙子昂的兒子,此詩有譏諷趙氏父子出仕元朝之意,據(jù)說趙仲穆見此詩后,感到慚愧,不再畫蘭花。張雨工書畫,其書法初學(xué)趙孟頫,后學(xué)懷素、張旭。字體楷草結(jié)合,俊爽清灑自成一格。存世書跡有《山居即事詩帖》、《登南峰卷》等。倪瓚在《題張貞居書卷》稱“貞居真人詩,人,字,畫,皆為本朝道品第一”。其畫以淡彩見長,善畫石木,用筆古雅,尤善以敗筆點綴石木人物,頗有意韻。畫跡有《霜柯秀石圖》,《雙峰含翠圖》等。

?

?

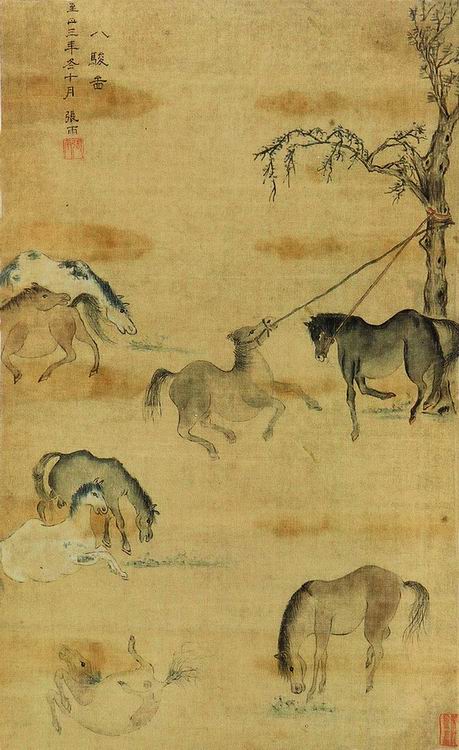

張雨《八駿圖》

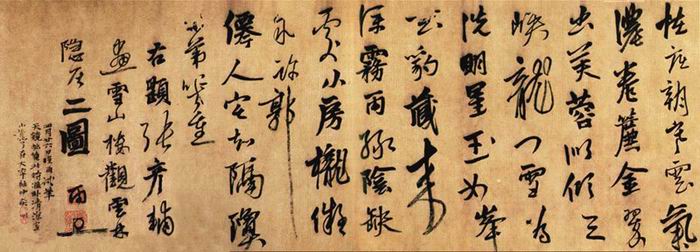

張雨《題畫二詩》卷(現(xiàn)藏于故宮博物院)

劉玉(1257~1308)為元初符箓派凈明道的重創(chuàng)者。凈明道是由何真公創(chuàng)立于南宋,但到宋末戰(zhàn)亂中湮滅。劉玉字頤真,號玉真子。南康建昌(治所在今江西南城)人,后隨父遷隆興新建(今江西南昌)。弱冠時父母雙亡。家庭貧困,力耕而食。但劉玉視塵事不足為,篤志于神仙之學(xué)。據(jù)《凈明忠孝全書·玉真劉先生傳》,大約在元世祖至元二十九年(1292)至元貞三年(1297)間,劉玉在江西南昌西山就開始凈明道的重建活動。他編造了大量仙真降臨神話來吸引道眾,并建造一批壇、靖,招收一批弟子,從組織上使凈明道得以恢復(fù),更重要的是對凈明道教義才重新闡釋。主要圍繞“凈明忠孝”四字。忠就是忠于君,孝就是孝于親。但這個“君”不僅是皇帝,,最重要是“心君”“一念欺心,即不忠也”;“孝”也不僅僅是指父母,而要“一體皆愛”,這樣就獲得各級政權(quán)個社會的廣泛認可。至于如何達到“一物不欺”和“一體皆愛”,劉玉提出必須經(jīng)過“始于忠孝立本,中于去欲正心,終于直至凈明”這三個修煉步驟(《凈明忠孝全書》,見《道藏》24冊)。也就是說,劉玉的凈明道追求的是一種精神上的永恒,不再追求肉體的長生不老,主要追求忠孝道德的完善,忠孝道德最完善的人就是真人、仙人。這與儒家主張已極為相近。總之,劉玉重建的凈明道帶有極為強烈的入世精神,不同于傳統(tǒng)的符箓派,鬼神之氣較少,這在道教諸派中極為罕見。劉玉于元武宗至大元年(1308)去世,由其弟子黃元吉繼位第二代傳人。

莫月鼎,南宋、元代道教神霄派主要代表人物。關(guān)于他的名字,籍貫及生卒年,諸書記載不一。《歷世真仙體道通鑒續(xù)編》卷五曰:“月鼎真人姓莫氏,諱洞一,字起炎,浙西川人”。宋濂《元莫月鼎傳碑》說他名“起炎,入道后,更名沾乙,自號月鼎”。人稱“莫真官”、“莫月鼎真人”。吳興(今浙江湖州市)人(《浙江通志》說為錢塘人)大約生于南宋寶慶(1225~1227)年間,元世祖至元二十七年(1290)卒。莫月鼎出身宦族,祖、父在宋時皆為顯官。生而聰慧,幼習(xí)科舉,三試不利,乃棄家為道士。初入四川青城山丈人觀,從徐無極受五雷法。又聞南豐鄒鐵壁得王文卿斬勘雷書,秘不外傳,乃委身童隸事之,終獲受其《九天雷晶隱書》。于是“召雷雨,破鬼魅,動與六合。雖喜笑怒罵,皆若有神物從之者。”因此名重當時。會稽混融韓公,錢塘楊和玉蟾川諸公,望重當代,為道法所宗,皆炷香座下,由是道法愈重。據(jù)宋濂《莫月鼎傳碑》言,宋理宗寶佑戊午(1258),浙東大旱,太守馬光祖請其禱雨。月鼎建壇禱之,雨立至。理宗聞之,賜詩一章,謂其為神仙。(見《蘇州府志》)

至元二十六年(1289),世祖召見于灤京內(nèi)殿。問曰:“可聞雷呼?”月鼎對曰:“可。”即取胡桃擲地,雷應(yīng)聲而發(fā),震撼殿庭,世祖為之改容。復(fù)命請雨,雨立致。或謂令祈雪,立驗。世祖大悅,厚賜之,不受。請其掌道教,則以老耄辭,旋南歸。于是踵門求授道者益眾,有疾患求治者,或書符與之,或噓氣授之,“無不立驗”,人常稱之為“莫真官”。莫月鼎也不積蓄財物:在京城行雷后,“一時名動京師,奔走后先者如云如堵,有不遠千里及門而求道者,有奉束五十緡,師受之,一日袖之而去,遇酒肆陋者乃入,見貧寒者濟之,有老病孤弱者必以物與之,及晡而還,緡皆罄矣。平素“落魄無家,隨所寓而止焉,求其道者甚眾。往往遺世絕俗離倫,飲酒輒醉,自樂天真”。世祖至元末逝世于蘇州。“卒前書偈曰:‘七十四年明月,也曾陰晴圓缺。今日大地光明,三界虛空透徹’。書畢,端坐而逝,顏面如丹。”(見《蘇州府志》)所得王文卿秘籍,一如鄒鐵壁,不輕授人。得其傳者,唯王繼華與潘無涯。

張守清,(1253一?)名洞淵,號月峽叟。峽州宜都(今湖北宜昌西北)人。元初武當山清微派代表人物,明代任自垣《武當山志》稱其“獨冠武當”。幼年讀經(jīng)書習(xí)儒業(yè),曾做過吏員,至元21年(1284)9月,他30歲時,聽說武當山道士魯洞云“仙譽超群,不干名利”,慕名入山拜洞云為師,修煉金丹大道。魯洞云盡授其道要,得本山派符箓嫡傳;后又師事張道貴、葉云萊、劉道明,盡得清微雷法之秘傳及汪貞常所傳全真大道。因此張守清全面繼承武當派、清微派、全真派、正一派等各派之長,成為武當?shù)澜淌飞铣猩蠁⑾碌年P(guān)鍵人物。形成了內(nèi)煉金丹大道、外行清微雷法的、融貫各家為一體的新武當派。至大三年(1310),皇太后答己聽說張守清道行高深,遣使命建金箓大醮,征召入宮。元仁宗皇慶元年、二年,京師連續(xù)干旱,皇室詔張守清到京城禱雨,屢祈屢應(yīng)。皇太后賞賜甚厚。但張守清將賞賜“盡散與其眾,不以一錢私己。”時任翰林學(xué)士承旨的趙孟頫贊嘆說:“其行若是,真所謂絕無而僅有者哉!”張守清返歸時,仁宗御賜南巖宮匾額,并賜張守清“體玄妙應(yīng)太和真人”之號,管領(lǐng)武當教門公事。元代詩人范德機奉旨送張守清還山,作有《送張煉師歸武當山》五言詩一首,對此敘述甚詳。

此前后,武當各宮觀也先后被納入官制,置提點、甲乙住持等職。張守清管領(lǐng)武當山道教事務(wù)前后,廣收弟子、門徒達四千多人。這時在當時的道教人物中,收徒之多,幾乎絕無僅有。因此無疑壯大了武當?shù)澜痰慕虉F組織,擴大了武當?shù)澜淘谡麄€社會上的影響。而且,他當時還命弟子編刊道書,如《道藏》中的《玄天上帝啟圣錄》、《啟圣嘉慶圖》、《清微玄樞奏告儀》、《請微神烈秘法》等道書,都與他有相關(guān)。

張守清在武當?shù)澜檀笈d之后,遂激流勇退,隱修于清微妙華巖(今武當山天柱峰南五里清微宮后山)精修無極上道。《道藏》有關(guān)道經(jīng)所列清微派中,稱他為“沖元雷使”。至今妙華巖山洞里有丹床、丹池等古跡,均為品質(zhì)極高的石刻文物。同巖修煉者還有張三豐真人。后無疾而終。卒年不詳。有記載元惠宗至元2年(1336)秋,83歲高齡的張守清出游龍虎山,收汪道一為徒,“授以金丹雷霆秘訣”。

張守清不僅廣收門徒勤于道業(yè),而且致力于武當山宮觀殿宇的修建,他利用武當?shù)澜淘谏鐣系膹V泛影響,為武當山積累了極大的財富。從元至元21年到至大3年,張守清在開墾荒地,瞻養(yǎng)道眾同時,用了27年時間,帶領(lǐng)200多名徒眾開鑿南巖,疊石為路,積水為池,終于建成南巖天乙真慶宮石殿,“規(guī)模宏麗,古昔未有”。

林靈真(1239~1302)為元代東華派主要傳人。名偉夫,字君昭,靈真為其法名。自號水南,人稱水南先生。溫州平陽(今屬浙江)人。出身官宦世家,既長,博通經(jīng)緯史傳、諸子百家及方外之書,而于四輔、三奇、陰符、畢法之旨,尤加精究。累舉不第,乃棄儒為道,舍宅為觀,拜提點戴煟為師,匾其宅曰丹元觀。嘗自謂:“予學(xué)道于虛一先生林公,東華先生薛公,于茲有年矣。幸造道域,參玄律,詎可韞所學(xué)而不濟于世。”“乃紹開東華之教,蔚為一代真師。以度生濟死為己任,建普度大會者不一”(《道法會元》卷二百四十四《玉清靈寶無量度人上道·靈寶源流》)。弟子甚眾,“在州里不下百余人”,正一龍虎宗的董處謙,玄教大宗師吳全節(jié)都曾投其門下,“可謂一時授受之盛”。約在至元二十八至三十一年(1291~1294),正一道三十七代天師張與棣表薦林為溫州路玄學(xué)講師,繼升本路道錄。此后,閉門著述,對靈寶派濟度齋儀進行整理“盡三洞領(lǐng)教諸科,及歷代祖師所著內(nèi)文秘典,準繩正正一教法,撰輯為《濟度之書》十卷,《符章奧旨》二卷”(《道藏》第七冊19頁)。正一教主三十八代天師張與材命雕板印行,以廣其傳;并授以靈寶通玄弘教法師、教門高士、住持溫州路天清觀事。

林靈真臨終前,貽書弟子林天任,命其嗣教。但據(jù)《玉清靈寶無量度人上道·靈寶源流》,林靈真之后,靈寶派的宗師為正一派龍虎宗的董處謙和三十九代天師張嗣成,表明東華派此時已并入正一道了。

雷時中(1221~1295)為元代天心派的重要傳人。字可權(quán),號默庵。其先豫章(今江西南昌)人。后家于湖廣(今湖北)之武昌金牛鎮(zhèn),所居溪水,回環(huán)東西二橋,故又號雙橋老人。幼年習(xí)詞賦,通詩經(jīng)。后絕念功名,專注道法。理宗景定年間(1260—1264)于金牛鎮(zhèn)置壇祀事。一天,雷時中忽然宣布路真君下降,授“混元六天如意道法”。隨后,又有辛天君來告:“前日授卿之文者,乃祖師路真君也。”又稱:“吾奉昊天敕命,付卿開闡雷霆之教,普濟眾生”,“卿名在仙籍,七世為儒,三世行法,并無纖過,當大興吾教”(《道藏》第五冊446頁)。這位路真君乃晉代親遇太上老君授此法的路大安,而非宋人路時中。雷時中聲稱的這段經(jīng)歷,意在借以宣揚其道法來自神仙所授,以擴大其影響。同時也反映出雷時中所傳的天心道法,已與宋代不同:第一,不再祖述宋人饒洞天,而是以晉人路大安為祖師;第二,不稱所傳之法為“天心正法“,而稱“混元六天如意道法“,且要“開闡雷霆之教“;第三,專以《度人經(jīng)》為主。可見雷時中編造上述神話,是意欲獨樹一幟,別開門戶。果然,此舉影響甚大,“四方聞其道行卓異,及其門者日眾”。他亦遵行以《度人經(jīng)》為主之宗旨,“每化導(dǎo)世人及開度弟子,皆先令其精心誦經(jīng),各獲果報。且嘗論《度人經(jīng)》旨,以開后學(xué)”。并且博采儒釋二家,“貫徹混融歸于一致”。據(jù)稱,經(jīng)此努力后,傳有“弟子數(shù)千人,分東南、西蜀二派。首度盧、李二宗師及南康查泰宇。由是盧、李之道行乎四蜀,泰宇之道行乎東南,混元之教,大行于世”(《道藏》第五冊447頁)。可見雷時中是宋末元初天心派的重要傳人。著有《心法序要》《道法直指》《原道歌》等。

張三豐,全真道武當派開山祖師。名全一,又名君寶,字君實(一作“君寶”),號玄子。在各種張三豐的傳記里,還有全弌、玄玄、三仹、三峰、三豐遯老、玄一、君實、居寶、昆陽、保和容忍三豐子、喇闥、邋遢張仙人、蹋仙等諸多名號。遼東懿州(今遼寧彰武西南)人,《南召縣志》說他是南召縣(今屬河南)太山廟鄉(xiāng)人,生于淳祐七年四月初九(公元1247年5月15日),道籍說他永樂十五年(1417)仙逝,活了170歲。張三豐為元季儒者,善書畫,工詩詞,中統(tǒng)元年,曾舉茂才異等,任中山博陵令。游寶雞山中,有三山峰,挺秀倉潤可喜,因號三峰子,訛稱為“張三豐”。史書記載張三豐龜形鶴背,大耳圓目,須髯如戟,寒來暑往僅一納衣,雨雪天氣蓑衣著身。自稱張?zhí)鞄熀笠帷髡f其豐姿魁偉,大耳圓目,須髯如戟。無論寒暑,只一衲一蓑,一餐能食升斗,或數(shù)日一食,或數(shù)月不食,事能前知。游止無恒。居寶雞金臺觀時,曾死而復(fù)活,道徒稱其為“陽神出游”。入明,自稱“大元遺老”。時隱時現(xiàn),行蹤莫測。據(jù)道教界推測,張三豐其活動時期約由元延佑(1314—1320)年間到明永樂十五年(1417)。明代雖扶植正一道,但對全真道武當派尤其是張三豐皆禮敬有加。洪武十七年(1384)朱元璋下詔征張三豐入朝,不赴,于是又下詔命張三豐弟子沈萬三等恭請,亦未獲;洪武二十四年(1391年)朝廷又遣使覓之不得。。成祖更是多次派人尋訪,并至?xí)磉_對張的仰慕渴求,但皆不遇。英宗天順三年(1459)詔封“通微顯化大真人”;成化二十四年(1486)憲宗詔封為“韜光尚志真仙”;嘉靖四十二年(1563)封張為“清虛元妙真君”據(jù)張三豐的有關(guān)傳記:至正初,張三豐返故里掃墓,年已過百歲。復(fù)入燕京,昔日故交皆已過世。西山得遇邱道人相敘道,乃知邱為早年相遇之高士。別后復(fù)至秦蜀,又游荊楚之吳越,僑寓金陵,傳道沈萬三。后仍入秦,居金臺觀。至正十九年,張三豐離別金陵時預(yù)知沈萬三有發(fā)配邊疆之禍,遂叮囑曰:“東西王氣正旺,今后我們會在西南相會。”至正十九年九月二十日陽神出游,弟子楊軌山以為羽化,置棺收殮,適陽神回歸。三豐念軌山樸實善良,遂攜其隱去。后二年,元朝數(shù)盡,明主未立,張三豐又結(jié)庵武當山。時已122歲。居武當搜奇攬勝,見遍山宮觀皆毀于兵火,乃言“此山異日必大興”。遂領(lǐng)道眾將各處宮觀廢墟一一清理,草創(chuàng)廟觀以延香火。時授高足有邱元清、盧秋云、張振洋、葉陽、張景濤、孫碧云等。張守清也得與三豐相交,結(jié)為道友。洪武十七年至十八年間,朱元璋兩度詔請三豐入京,皆避而不見。洪武二十三年,張三豐離開武當復(fù)作云游。洪武二十五年,張三豐遁入云南。這時,沈萬三因得罪朱元璋,遂被治罪全家發(fā)配云南。在云南恰遇張三豐,正應(yīng)“日后當于西南會面”之說。永樂初,朱棣又命侍讀學(xué)士胡廣詔訪三豐,豈料胡廣在武當與三豐遇而不識。永樂十年,成祖朱棣調(diào)集軍民工匠三十余萬眾,經(jīng)十年,建成八宮、二觀、三十六庵堂、七十二巖廟等龐大工程建筑。其時三豐混跡于民眾之中,朱棣派人屢訪不遇。張三豐曾撰《大道論》、《玄機直指》、《道言淺說》、《玄要篇》,后由清代李西月輯成《張三豐全集》八卷,收入《道藏輯要》。其主要道學(xué)主張是主張儒釋道“三教同源”,極力和會儒學(xué),具有濃厚的理學(xué)氣味。張三豐認為古今僅正邪兩教,所謂儒﹑釋﹑道三教僅為創(chuàng)始人之不同,實則“牟尼﹑孔﹑老皆名曰道”,而“修己利人,其趨一也”。他還認為:“玄學(xué)以功德為體,金丹為用,而后可以成仙”;“一陰一陽之謂道,修道者修此陰陽之道也,一陰一陽一性一命而已矣,《中庸》云:修道之謂教。三教圣人皆本此道以立其教也”。他的內(nèi)丹丹法,基本上屬于全真教北派先性后命,性命雙修一格。他的內(nèi)丹丹法還有一個獨特的睡功,稱之為“蟄龍法”。張三豐的傳人有史籍記載的約二十多人,其中三大弟子是丘玄清(1327年—1393)、孫碧云(1345—1417)和沈萬三(1307—1373)均被明廷加封過。

張三豐還是武當武功的創(chuàng)立者。其弟子中就有武當七俠:宋遠橋(1295-1380)、俞蓮舟(1303-1387)、俞岱巖(1306-1379)、張松溪(1310-1394)、張翠山(1313—1346)殷梨亭(1318-1403)、莫聲谷(1323—1357)。武當劍術(shù)和武當拳由他們傳承并發(fā)揚光大。加上金庸等人的小說,更是神乎其神。

全真道武當派創(chuàng)始人張三豐

張宇初(1359-1410)由于朱元璋對道教兩大派采取揚正一而抑全真,所以正一道在明代極為貴盛。但是其代表人物多是擅長齋醮法術(shù),在教理教義上卻沒有什么發(fā)展。惟四十三代天師張宇初別出一格,為歷代天師中最博學(xué)者,有道門碩儒之稱。張宇初字子旋別號耆山。其是四十二代天師張正常長子,自幼喜讀書,除熟諳其世傳的符箓齋醮術(shù)外兼博攬眾家之長,尤善于詞墨,為當時名人雅士所重。蘇伯衡稱其“形峻而學(xué)廣,靈仙飛化之變”,“儒經(jīng)釋典,諸子百家,多所涉獵”宋濂亦贊曰:“穎悟有文學(xué),人稱為列仙之儒”,“國初名僧輩出,而道家之有文者獨宇初一人”。

明洪武十年(1377)開始掌教,為第四十三代天師。明洪武十三年敕受“正一嗣教道合無為闡祖光范大真人”,總領(lǐng)天下道教事。二月,特召入朝,勉勵修節(jié)以格神明,誥封其母包氏為清虛沖素妙善玄君,命建齋設(shè)醮于(南京)紫金山和神樂觀。庚午年(1390)入覲,降敕重建大上清宮。建文帝時,一度受貶,遂于鄉(xiāng)里黃箬峰下(今龍虎山東南十里處)構(gòu)峴泉精舍居之。明成祖朱棣即位,入賀至闕,賜以緡錢修葺大上清宮。永樂四年(1406)敕諭編修道書。五年曾三次建齋篆于朝,帝有器物厚賜。六年、七年,兩次奉諭往武當山(今湖北均縣)尋訪張三豐。永樂八年羽化。著作遺世者有《峴泉集》十二卷(見《道藏》,《四庫全書》錄為四卷),《道門十規(guī)》,《元始無量度人上品妙經(jīng)通義》四卷,及詩文序論等文章。并擅畫墨竹,精于蘭蕙,兼長山水。曾畫《秋林平遠圖》,洪武三十一年(1398)所畫的《夏林清隱圖》軸傳世,現(xiàn)存日本。

張宇初的道學(xué)思想主要有以下幾點:1、申明道統(tǒng)源流,上攀先秦道家。其《道門十規(guī)》開首即言:“雖有道經(jīng)三寶之分,而始自太上授道德五千言于關(guān)尹。”意味著他堅決以老子為道教宗源。但是,張宇初也不否定六朝以來的道教傳統(tǒng)。比如《道門十規(guī)》仍告誡道徒須誦讀元始天尊的《度人》,靈寶天尊的《定觀》《內(nèi)觀》及太上的《道德》《日用》等傳統(tǒng)道經(jīng)。2、張宇初順應(yīng)時代潮流,提倡道、儒、釋三教合一。《度人經(jīng)通義》卷一說:“元始道之元神也,寶珠即心也,儒曰太極、釋曰圓覺,蓋一理也。”提倡“三教同源”:“貫綜三氏,融為一途”。其著作《峴泉集》中之《太極釋》、《先天圖論》、《河圖原》、《辨荀子》、《辨陰符經(jīng)》諸篇,皆有合儒者之言;《問神》一篇,悉本程朱之理。他在著作中,也大量附會佛學(xué),如《靈寶煉度普說》中,即借用佛教涅盤解脫之說以超度亡魂。3、在方術(shù)修煉上,他也博采眾家,除熟諳其世傳的符箓齋醮術(shù)外,又向劉淵然學(xué)凈明法,還向丹鼎派學(xué)習(xí)內(nèi)丹。其《硯泉集》中即有內(nèi)丹詩文若干篇。他還在龍虎山筑室修煉內(nèi)丹。他規(guī)戒道士注重內(nèi)丹修煉。認為內(nèi)外二丹是仙道的根本,不可不學(xué)。因此,他承襲宋元間新符箓派的義理,將內(nèi)丹術(shù)引入符箓派,使符箓咒術(shù)與內(nèi)丹相結(jié)合,并強調(diào)內(nèi)煉為本、性命雙修。《道門十規(guī)》中,他規(guī)誡各派道士都應(yīng)該以“真功”為基本,注重內(nèi)煉修丹,他在其他詩文著作中,也多涉及內(nèi)丹方面的內(nèi)容。他明確指出“坐圜守靜為入道之本”。他還痛斥當時流行的采戰(zhàn)御女之術(shù),稱“必喪身亡命而后已”。強調(diào)必須性命雙修,反對單修性而沉空滯寂。4、內(nèi)煉為本的齋醮道法。張宇初強調(diào)內(nèi)煉為外法之本,一切齋醮祭煉、各派雷法,均須“明性命根宗,累積真功實行”。如超度靈魂,必須要自己先內(nèi)煉成丹,然后以己之真陽點化鬼魂的靈魄(見《道門十規(guī)》);如施道行法,必須要“性天道法”“心地雷霆”,然后才能“靜則金丹,動則雷霆”,達到祈雨求晴,誅妖降魔,禳災(zāi)去兇等目的。(見《峴泉集》)5、倡導(dǎo)全真教初期的遺風(fēng),以此整頓正一道戒律清規(guī)。強調(diào)道士必須嚴格遵守戒律清規(guī),將全真道初期踐行的艱苦儉樸風(fēng)氣推廣到道教各派,包括正一道。《道門十規(guī)》中嚴厲規(guī)誡道士:“至若趙歸真、林靈素之徒,偶為世主之所崇敬,即為富貴所驕,有失君臣之分,過設(shè)夸誕之辭,不以慈儉自守,亦取議當時后世多矣,是切為后誡!”張宇初為正一道四十三代天師,總領(lǐng)天下道教事。在正一道貴盛之際,能夠自省,并向全真道學(xué)習(xí)其初期踐行的艱苦儉樸風(fēng)氣,這是難能可貴的。

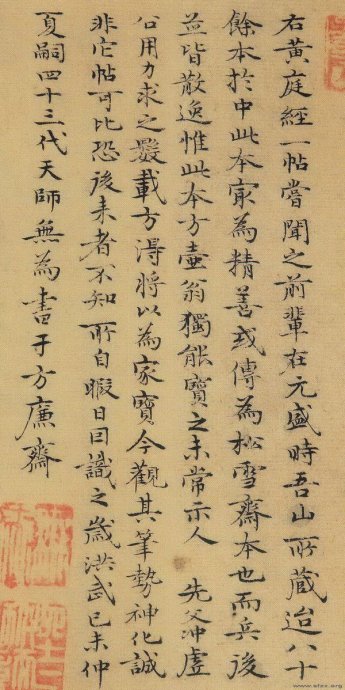

張宇初手跡:跋宋拓本《黃庭經(jīng)》

劉淵然(1351—1432)江西贛縣人,道教長春派創(chuàng)始人。幼為祥符宮道士,道號體玄子。先受業(yè)于“胡、張二師”,復(fù)師事江西于都紫陽觀趙原陽。趙原陽見他形貌清奇非尋常人可比,進而探其志存忠孝,認為是修道的“良器”,遂帶他到金精山,傳授予“玉清宗教社令烈雷,玉宸黃箓太極”等書,“呼召風(fēng)雷,役活鬼物、濟拔幽顯,立有應(yīng)驗。既而又受金火返還大丹之訣,棲神煉氣,玄悟超然”。

明洪武二年(1393年),朱元璋慕其名,召至京城,朱元璋命其“建金箓大齋”,從而出現(xiàn)了“醴泉、甘露、鸞鶴”的祥瑞,贏得朱元璋的寵信。賜號“高道”,擢道錄司右正一,永樂初年升左正一。嗣因得罪朝中權(quán)貴,被貶謫至云南,先后在真武祠和黑龍?zhí)洱埲涝簜鹘蹋臻T徒百余人,創(chuàng)立長春派。該派的最大特點為注重符箓、驅(qū)邪趕魔、崇尚醫(yī)術(shù)等。劉淵然精通道教經(jīng)典,道行精妙,“凡滇民有大災(zāi)患者,咸往求濟,無不得所愿欲。”并在龍泉道院以道教符箓大書“萬物滋生”大碑,因刻工和視覺關(guān)系,碑有立體感,故昆明人習(xí)慣稱之為凸字碑。原碑已毀,現(xiàn)碑為清嘉慶三年(1789年)重刻,為道教重要文物。長春派與呂洞賓為祖師的天仙派、丘處機為祖師的龍門派同為明清云南道教的三大教派,尤以長春派在昆明流傳最廣。

仁宗洪熙元年(1425),劉淵然還朝受封,賜號“沖虛至道玄妙無為光范演教長春真人”,誥加“莊靜普濟”四字,“領(lǐng)天下道教事”,成為全國道教領(lǐng)袖。劉淵然榮耀不忘第二故鄉(xiāng)昆明,奏請明仁宗皇帝,改真武祠為真慶觀,龍泉道院為龍泉觀。并奏請立云南、大理、金齒(今保山)三道紀司,以植根其教派。宣宗宣德七年(1432),卒于金陵(今南京)嘗著《濟急仙方》一卷。

邵元節(jié)(1459—1539)字仲康,號雪崖,江西貴溪人(或謂安仁人)。幼年父母雙亡,遂于龍虎山上清宮達觀院出家為道士,師事范文泰,得《龍圖規(guī)范》之秘。后又師事李伯芳,盡得其術(shù)。嘉靖三年(1524)征入京,以“立教主靜”之說得世宗嘉納,備受恩寵:嘉靖四年(1525)令拜雨雪,有驗。嘉靖五年(1526)封為“致一真人”,統(tǒng)轄京師朝天、顯靈、靈濟三宮,總領(lǐng)道教,賜給紫衣玉帶及金、玉、銀、象牙印章各一枚。從此,長居京師,經(jīng)常奉詔禱祈雨雪,累獲加封受賞。嘉靖九年(1530)班二品,贈其父太常丞,母安人。十一年(1532)敕建真人府于城西,每年給祿米百石,撥校尉四十人供灑掃,賜莊田三十頃,蠲免其租。以孫邵啟南為太常丞,曾孫邵時雍為太常博士。邵元節(jié)奏乞?qū)⒂蓝魉碌雀臑榈缹m。準其奏,翻新后,賜額曰元福宮。又遣中使于江西貴溪建道院,賜名仙源宮。嘉靖十三年(1534)邵元節(jié)從龍虎山還朝,船行至潞河,命中宮迎入,賜新蟒服及“闡教護國”玉印。嘉靖十五年(1536),加號為“靖微妙濟守靜修真凝元衍范志默秉誠致一真人”,賜玉帶冠服,又以其禱祀降生皇太子有功,拜為禮部尚書,賜一品文官服,其孫啟南官至太常少卿,徒陳善道亦封清微闡教崇真衛(wèi)道高士。嘉靖十八年(1539)邵元節(jié)病逝,“帝為出涕,贈少師,賜祭十壇,遣中官錦衣護喪還,有司營葬,用伯爵禮。禮官擬謚榮靖,不稱旨,再擬文康。帝兼用之,曰文康榮靖”,可見世宗尊崇之深。敕授大宗伯,謚“文康榮靖”。穆宗即位后于隆慶初(1567),削去其秩謚。

邵元節(jié)作為正一道領(lǐng)袖人物,又總領(lǐng)道教,但在道教理論和組織建設(shè)上并無建樹,只會投帝王所好,勤勉恭謹,從事齋醮而已,史稱“元節(jié)無他方求,祗因帝好齋醮而元節(jié)勤事不懈,遂眷顧不衰。”(《明史》卷307“邵元節(jié)傳”)著作有《太和文集》,已佚。

陶仲文(1479—1560),初名典真,湖北黃岡人。少為縣椽,曾做過黃梅縣的縣吏,后由縣吏為遼東庫大使。喜好神仙方術(shù),受符水訣于羅田萬玉山(《續(xù)文獻通考》),并與龍虎山道士邵元節(jié)相往來。后去京城,即住在邵元節(jié)的邸舍中。嘉靖十八年(1539)二月,世宗南巡,元節(jié)病不能從,以陶仲文代之。三月,授“神霄保國宣教高士,錫以誥印;九月,封仲文為神霄保國弘烈宣教振法通真忠孝秉一真人,領(lǐng)道教事,食正二品祿,父母及妻贈封如制”;十九年,世宗有疾,病愈后歸陶仲文祈禱有功,特授少保、禮部尚書,久之,加少傅,仍兼少保,食正一品祿;嘉靖二十年進少師,兼少傅、少保,明代歷史中,兼領(lǐng)“三孤”者,僅陶仲文一人。;二十一年(1542),世宗聽信陶仲文之言,移居西內(nèi),日求長生,君臣不相接,獨仲文得時見,見輒賜坐,稱師而不名;二十六年(1547),請度天下道士二萬四千人,許之;二十七年(1548)八月,復(fù)以圣誕加恩,給伯爵俸,授其徒郭弘經(jīng)、王永寧為高士,并賜之印;二十九年(1550),以平獄功,封恭誠伯,歲祿二千石,其徒郭弘經(jīng)、王永寧升真人。之后數(shù)年屢有賜賞,榮貴無極.由此可以想像世宗對他的寵愛。嘉靖三十年(1557年),陶仲文有疾,乞還山,許之,仲文即歸,帝念之不置,明年六月,遣錦衣官存問,故始終眷顧不衰。年逾八十,以三十九年(1560年)十一月卒,帝聞痛悼,葬特謚榮康惠肅。從嘉靖十八年(1539年)到嘉靖三十九年(1560年)去世,陶仲文成了明世宗身邊最受寵的道士竟達20年之久。明朝道士任官之最高、最久者莫過于陶仲文。

穆宗即位后,于隆慶元年(1567)追削陶仲文秩謚。據(jù)說,陶仲文其人雖然極受世宗的寵愛,但行事卻小心慎密,不敢恣肆,很少干預(yù)朝政,專心禱祀。這也許是他長年能受寵于世宗的主要原因。但同邵元節(jié)一樣,在道教理論和組織建設(shè)上并無建樹,只會投帝王所好,勤勉恭謹,從事齋醮而已。

陸西星1520—1606(1601),字長庚、號潛虛子,又號方壺外史,江蘇興化人。明朝全真道內(nèi)丹東派創(chuàng)始人。《興化縣志》說他自幼聰明,才華橫溢,工詩文,擅書畫。嘗為諸生,頗有名望。但早歲事舉子業(yè),九試而不中,于是棄儒學(xué)道,入山隱居。數(shù)次遇異人,得受仙道秘訣。曾在《金丹就正篇·自序》自稱于與姚四溟“同被師眷”,呂洞賓降臨其北海草堂,住二十二日,親授丹訣,據(jù)此撰成《賓翁自記》與《道緣匯錄》。時為明嘉靖二十六年(1547)秋,年二十八歲。嘉靖四十三年四十五歲時完成第一篇丹道文章《金丹就正篇》。

陸西星的道教思想是融合三教,晚年參禪學(xué)佛,撰有《楞嚴述旨》、《楞嚴經(jīng)說約》、《楞伽句義》等佛學(xué)著作。功法上主張“性命雙修,此本成仙作佛為圣之大旨”。陸西星是兩宋、元明道教房中術(shù)及內(nèi)丹雙修理論的集大成者。他對《參同契》、《遇真篇》、《陰符》等的闡釋,頗有超過宋元注釋之處。他主張陰陽同類雙修,認為“男女陰陽之道順之則生人,逆之則成丹”。并撰成《七破論》,抨擊其他煉養(yǎng)之術(shù)。在金丹命術(shù)方面主張“真火無候、大藥無斤”,不應(yīng)拘泥于繁瑣法度。撰有《七破論》,抨擊其它煉養(yǎng)方術(shù)。后世道士將他尊為內(nèi)丹派之祖。

陸西星雖被尊為內(nèi)丹東派祖師,但本人并未入道籍,因而其師徒宗傳記載不詳。著作有《金丹就正篇》、《賓翁自記》、《道緣匯錄》、《南華真經(jīng)副墨》、《道德經(jīng)玄覽》、《《玄膚論》、《參同契測疏》、《悟真篇注》、《三藏真銓》、《楞嚴述旨》、《楞嚴經(jīng)說約》、《楞伽句義》等十多種道家和佛學(xué)著作。有些學(xué)者還認為長篇神魔小說《封神演義》為陸西星著。明施有為的《明廣陵詩》卷二十二還收陸西星詩二十四首。

明代內(nèi)丹派創(chuàng)始人陸西星

林兆恩(1517-1598)字懋勛,號龍江,道號子谷子、心隱子,后又號混虛氏、無始氏,世稱“三教先生”,福建人。出生于世代儒業(yè)之家,從小習(xí)詩書,但參加科舉考試卻三試未中,三十歲時棄科舉,專心研究宋儒和當時王陽明的“身心性命”之學(xué)。在博覽儒釋道三教經(jīng)典和訪遍有道之士基礎(chǔ)上創(chuàng)儒、道、釋“三教歸一”學(xué)說。他認為,三教有許多共同點,如:都是關(guān)于心身性命的學(xué)說;都主張向內(nèi)反省,發(fā)明本心;立身處世的原則相同,都提倡內(nèi)外雙修,心身性命與綱常人倫不相妨礙;都主張“不爭”,而且三教體驗“道”的途徑相同。林兆恩就在此基礎(chǔ)上建立了頗具特色,龐大而完整的三教合一的思想體系。著有《三教正宗統(tǒng)論》36卷,勸人為善,反對邪惡。逐漸形成一個以他為中心的學(xué)術(shù)團體,人稱“三教先生”教徒尊為“三一教主”、“三教度世大宗師。其學(xué)說影響至深且廣,弟子幾遍天下。現(xiàn)國內(nèi)外許多地方均有許多規(guī)模不一的“三教祠”。而東巖山報恩寺前這“宗孔祠”則被世人稱為“麟山祖祠”。林氏身為儒者,竟將儒學(xué)演變?yōu)樽诮蹋耶a(chǎn)生如此之大影響,無論在道教史或中國近代思想史上都有重要意義。即便在當今,仍有不少學(xué)者指出,以孔孟之道為基礎(chǔ)的儒家文化容納了墨子的對立理論,補充了老莊道家學(xué)說之不足,接受了佛教學(xué)說精華,又清除了神學(xué)成分,使之哲理化,加上與西方文化的碰撞,已臻至為符合時代發(fā)展潮流的合理的思想文化體系。實際上是林氏“三教合一”說的現(xiàn)代化和進一步發(fā)展。

林兆恩博學(xué)多才,學(xué)貫三家,著述頗豐。從嘉靖三十二年(1553年)開始至萬歷二十六年(1598年)去世的45年間,幾乎每年都有幾種著作問世。見于記載的有《林子全集》、《林子三教正宗統(tǒng)論》、《林子會編》等,國內(nèi)外現(xiàn)存的不同版本的林兆恩全集就有16種之多,分存于日本尊經(jīng)閣文庫、日本內(nèi)閣文庫、美國普林斯頓大學(xué)及北京圖書館、南京大學(xué)圖書館、臺灣中央研究院等處。其中《三教開迷歸正演義》以演義小說形式,宣傳三一教的宗旨。全書共二十卷一百回,明萬歷年間有白門萬卷樓刊本。

林兆恩卒于萬歷二十六年(1598年),享年八十二歲。

婁近垣(1689—1776),清代正一派道士。字朗齋,號三臣,又號上清外史。松江婁縣(今上海松江縣境內(nèi))人。祖、父皆為道士。自小從其父學(xué)道,弱歲從楓溪仁濟觀楊純一學(xué)道。因“慕龍虎之勝”,乃入龍虎山,師從上清宮提點周大經(jīng),盡習(xí)其三洞五雷諸法及諸家符箓。雍正五年(1727年),五十五代天師張錫麟循例赴闕朝賀,婁近垣隨行。途中張錫麟患病,行至浙江錢塘縣病勢增劇,無法赴京,囑咐婁近垣“待值京師,備員法事。”赴京覲見后其言談舉止,受雍正皇帝器重。雍正八年(1730)十二月初四日,雍正帝賜婁近垣御筆對聯(lián)一副:“靈函自秘金壇錄,仙牒常翻石室書”。雍正九年(1731)雍正患疾,命婁近垣設(shè)壇以符水治之,病始愈。當年多次賜婁近垣御筆、匾額和詩作。雍正十年封婁近垣“妙正真人”;十一年八月,命婁近垣為大光明殿開山住持,統(tǒng)領(lǐng)法官四十八員,焚修頂禮,禱雨祈晴,祝國佑民;雍正十三年九月十三日,授婁近垣晉秩三品,榮及祖、父、家人。乾隆繼位后,恩遇同于雍正:乾隆元年(1736)封婁近垣為通議大夫、食三品祿,帶管道錄司印務(wù),住持北京東岳廟。東岳廟等處正住持,馀如故。乾隆二年四月初八,賜婁近垣御書對聯(lián)一副,御制詩御書一幅;乾隆五年七月,婁近垣上表奏請修理上清宮以及增修殿閣及香田歲額租谷事,旨諭“照依酌情辦理”。乾隆年間,龍虎山天師正一真人張遇隆的爵秩由二品降至五品,取消其朝覲、筵宴資格,而婁近垣仍為三品通議大夫,御封妙正真人并兼理道箓司,龍虎山提點司和多處宮觀住持。上清宮的一名法官的品秩、職務(wù)竟然超過了正一道領(lǐng)袖正一真人。雍正、乾隆兩朝,龍虎山地區(qū)宮觀宙宇的修繕事宜,基本上是婁近垣在操辦籌劃。

乾隆“四十一年(1776)正月,辟谷數(shù)日,端坐而化,時年八十有九,賜金治喪,命葬龍虎山”(《松江府志》卷六十三《方外傳》)。

婁近垣是清代唯一能以符箓名世的道士,也是清代正一派唯一能以著述流傳后世者,但對本派的符箓道法無所闡揚。為了迎合雍正的禪宗思想,甚至將道教“煉氣養(yǎng)真”稱為“皆妖妄之人借以謀生之術(shù)”,在日常與名流交往中,又“不涉于丹藥怪迂之說。”有恭親王延至府邸,問婁近垣養(yǎng)生之術(shù)。他回答說;“王今錦衣玉食,即神仙中人”。因席上有燒豬,乃笑曰:“今日食燒豬,即絕好的養(yǎng)生術(shù),又奚必外求哉!”恭親王十分佩服,贊曰:“婁公真學(xué)道者”。正是由于婁近垣對清廷的忠心,連雍正皇帝亦謂其:“秉性忠實,居心誠教”,對其大加褒獎“以表清修,以勵后學(xué)”。其著述有《南華經(jīng)注》一卷,《御選妙正真人語錄》一卷,《重修龍虎山志》十六卷(一說十八卷),刪定《黃箓科儀》十二卷,校訂《先天奏告玄科》一卷等。這些著述的主要貢獻是在道教科儀和道教音樂的整理匯編上。

在科儀上他整理出版了《黃箓科儀》。《黃箓科儀》是一部承前啟后的重要科儀法事集。婁將前代繁瑣的科范儀式,刪去重復(fù),編成了在當時十分可行的科儀文書。該書計十二卷舉凡發(fā)奏、建壇、宿啟、拜表、早朝、午朝、晚朝、解壇、設(shè)醮等各項科儀等清代常行之法事,基本匯于此編。當今很多地方仍是沿用此科儀,如龍虎山、上海、蘇州等地之正一派宮觀。有學(xué)者將此書與稍早的由龍門高道王常月所編《龍門心法》并稱。

他在道教音樂方面也有貢獻《黃箓科儀》卷十二附有《金字經(jīng)》、《川拔調(diào)》、《對玉環(huán)》、《清江引》、《園林好》、《十八指》、《隔凡》(即《中走馬》)、《浪淘沙》、《一封書》、《桂枝香》、《環(huán)山水》、《梅梢月》、《效丈》、《步步高》、《撲燈蛾》、《碧桃花》、《玉嬌枝》,婁近垣編的另一部科儀書《梵音斗科》后面附有《隔凡》、《青鸞舞》、《桂枝香》、《金字經(jīng)》四首曲牌。《太極靈寶祭煉玄科》后面也附了幾首。這些珍貴的道樂曲牌在婁近垣的整理下,才得以完整地保存下來。此外,他在元代殘本《龍虎山志》的基礎(chǔ)上重修的十六卷本《龍虎山志》;留有詩稿,名為《妙正真人語錄》。共收錄了婁的《性地頌》五首,《心佛歌》、《快活歌》、《西江月》十首,《觸境會心倡》四首,《示后學(xué)》、《闡真篇》等一系列作品。其中的一些篇目被雍正帝的《御選語錄》所收入,所以又叫《御選妙正真人語錄》。有清之朝,能以文字進入《御選語錄》的道士,也只有婁近垣一人。

王常月(1522—1680),明末清初全真道龍門支派律宗的第七代律師,俗名平,法名常月,號昆陽,山西長治人。生于明嘉靖元年(1522)。年甫弱冠,慨然有出塵之心,即遍歷名山,參求大道。博覽三教典籍,研修仙道多年,參師20余位。中年師事全真龍門派第六代律師趙復(fù)陽,師見其學(xué)道誠懇,便密于天壇王屋山王母洞告盟天地,授以戒律心法。并囑之曰:“成道甚易,然亦甚難。必以苦行為先。種種外務(wù)切須掃除,依律精煉,潛心教典,體《道德》自然之奧,探《南華》活潑之真機,方為穩(wěn)當。”又曰:“吾三百年來獨任(即律宗三壇大戒)之事,再傳于子,時至而興,大闡宗風(fēng)”。王常月牢記其師振“宗風(fēng)”之訓(xùn)戒,毅然以振興龍門派為己任。辭師后,周游神山仙洞。八、九年間參師二十多處,印證五十余人。后隱居華山拜斗臺,刻苦修道。

清軍入關(guān)之始,王常月即北上掛單于靈佑宮。順治十三年(1656)三月,王常月奉旨主講于北京白云觀。先后三次登壇說戒,度弟子千余人。不僅發(fā)展了大批教徒,而且表明其已獲清朝統(tǒng)治者的保護和支持。這對龍門派的復(fù)興具有重大意義。他為順治帝所器重,賜為“國師”,三次賜予紫衣。康熙皇帝曾從其受方便戒。康熙二或三年(1662或1663),王常月親率弟子詹守春、邵守善等南下,在南京、杭州、湖州和武當山等地開壇授戒。一時之間,南方道士紛至門下。在王常月的努力推動下,沉寂了四百年的全真龍門派,開始呈復(fù)興之象,并成為全真道中勢力最大、影響最深的一個支派。王常月因此被譽為全真教龍門派的中興之祖。王常月的弟子眾多,于各地形成多個全真道龍門派支派。有的直至現(xiàn)代還頗為興旺。

康熙十九(1680)九月九日以衣缽授弟子譚守誠,留頌而逝。享年159歲。徒眾將他安葬在白云觀西偏殿。康熙皇帝聞之,賜號“抱一高士”,降旨筑饗堂、塑法像,每年忌日遣官至祭。

王常月撰有講稿《心法正言》,后代弟子整理為《龍門心法》(又名《碧苑壇經(jīng)》),另有《缽鑒》五卷、《初真戒律》一卷。

王常月認為他的三壇大戒,就是佛家的戒、定、慧:“初真戒”講的是個“戒”字,“中極戒”講的是個“定”字,“天仙戒”講的是個“慧”字。他批評世人五花八門的修煉方法,“或以存思觀想,默朝上帝于三天;或以煉度濟幽,超拔陰魂于九地;或以呼神招將、佩符篆以號真人;或以提氣開頭,運精氣而稱妙道;或諷誦經(jīng)文而勤勞禮拜,或炮制丹藥而救病醫(yī)瘡;或煉服食以望飛升;或效陰陽而行采取;或房中鼎器呼吸,以神運真鉛而延生接命;或鼎爐砂火抽添,以燒煉茅銀而布施立功;或以身體衰殘,抱金丹之道而待傳于有福……”,所有這些,都是“盲修瞎煉”,惟有戒、定、慧這“降伏身心意的工夫”,才是“無上至真妙道”。

既講修煉次第,又講修煉方法。他認為修真之法,歸根結(jié)底是“要將六根六塵掃凈,五臟五欲安和。使主人常住靈臺”;“只要用志不分,凝神氣穴,栽培祖氣,溫養(yǎng)先天,致虛極,守靜篤,純一不二,神藏?zé)o極,極而太極,自然智慧光生,元陽來復(fù)。”如此“常清常靜”,“唯滅動心,不滅照心,則生可延;但囊空心,不凝有心,則命可保。”王常月內(nèi)丹修煉法,再次肯定了全真“先性后命”的修煉思想。標榜「無相法門」,反對「看相修行」,破斥拘于煉化精氣的金丹命術(shù)。認為只要了性,不愁命不立,尤其反對煉化精氣以求卻病延年。

清代全真教龍門派“中興之祖”王常月

陳攖寧(1880—)原名元善、志祥,后改名攖寧,字子修,道號圓頓子。原籍安徽懷寧,世居安慶蘇家巷。幼承家學(xué),熟讀儒典。十歲讀《神仙傳》,即萌生學(xué)仙之念。稍長,考中秀才。因患癆疾,從叔祖學(xué)醫(yī),同時試做仙道工夫,逐漸恢復(fù)健康。1905年考入安徽高等法政學(xué)堂,兩年后癆疾復(fù)發(fā)而輟學(xué)。1908年起,為了學(xué)習(xí)養(yǎng)生方法,他離開家庭四處求師,得到一些丹法口訣,然未遇深諳丹道之煉師,悵然而返。1912至1914年,住在姊丈喬種珊家,日往上海白云觀通讀《道藏》,遂探得道教丹術(shù)之底蘊。為了有所比較,他又去杭州海潮寺華嚴大學(xué)閱讀佛經(jīng)。旋赴北京,尋訪高道,未遇。1916年陳攖寧由京返滬,與西醫(yī)師昊彝珠結(jié)婚,夫妻二人在上海民國路自設(shè)診所行醫(yī)。1922年至1932年,陳攖寧與同道者數(shù)人在家中進行了數(shù)百次外丹試驗,終因軍閥混戰(zhàn)和日寇侵滬受到破壞,未獲最后成功。1933年,張竹銘醫(yī)師在滬創(chuàng)辦《揚善半月刊》,特辟“答讀者問專欄”,請陳攖寧主筆。陳攖寧利用這個陣地,大力提倡“仙學(xué)”,團結(jié)了眾多好道之士,使之成為當時全國研究仙道的中心。1937年8月,日寇進攻上海,(揚善半月刊)被迫停辦。1939年,張竹銘醫(yī)師又創(chuàng)辦了《仙道月報》,陳攖寧仍為主筆之一。1941年夏,該刊又因上海局勢險惡而停辦。此后,陳攖寧仍然堅持仙學(xué)的研究,并傳授弟子。1961年,當選為中國道教協(xié)會會長。“文革”期間,中國道協(xié)被迫停止工作,陳攖寧深為抑郁惶恐,心力交瘁。1969年5月25日,陳攖寧因肺癌病逝于北京醫(yī)院,終年89歲。

陳攖寧為中國近現(xiàn)代道教領(lǐng)袖人物,“仙學(xué)”創(chuàng)始人。除大力宣傳“仙學(xué)”外,對道學(xué)和《道藏》整理也有功績,他將道藏書目重作分類,將七部十二類的舊名目一概取消,只就道藏原有1500種書的性質(zhì)分為“道家、道通、道功、道術(shù)、道濟、道余、道史、道集、道教、道經(jīng)、道誠、道法、道儀、道總”等14類,更為科學(xué)和便于檢索。其著作頗豐,涉及內(nèi)容有丹道、史論等,共計有《黃庭經(jīng)講義》、《道教起源》、《教理概論》、《靜功總說》、《老子第五十章研究》、《靜功療養(yǎng)法》、《仙與三教之異同》等近30余種。另外對中華道教也有發(fā)起和組織之功。1956年,陳攖寧與各地道教界人士發(fā)起籌備全國道教組織。1957年,中國道教協(xié)會成立后,當選為副會長兼秘書長。1961年,當選為會長,并任中國人民政治協(xié)商會議第二、三屆全國委員會委員。

中國道教協(xié)會第一任會長陳攖寧