中國歷代名剎、高僧簡介(三)

七、遼寧

33.沈陽市般若寺 ??

位于沈河區大南街般若寺巷8號,沈陽市著名寺院。遼寧省佛教協會所在地。

沈陽般若寺由清初高僧古林智禪師于清康熙二十三年(1684)修建。古林禪師祖籍長沙,據說是大明朱氏之后,最初在四川出家為僧。大約清初被發配來到盛京,并在此修建寺廟,已便修行。此寺初建之際規模不大,后經多次擴建后修繕,特別是1924年(民國十三年)高僧炎虛接管般若寺之后,進行一次大規模修建。當時此廟因年久失修,破損嚴重。炎虛為修此廟,四出募化游說,并得到軍政各界的資助,奉天省省長翟文選捐修藏經樓;軍政要員楊宇霆亦提供支持;居士王瑯川修山門、大殿及配殿等等。以至有今日的規模。“文革”期間遭紅衛兵毀壞,1979年后進行重修。1984年10月建寺300年時,舉行了佛像開光儀式。1985年被公布為市級文物保護單位。現在的般若寺坐北朝南,二進院落,占地2289平方米,建筑面積2037平方米。主要建筑為磚木結構的硬山式建筑。具有布局嚴謹、中軸明顯的特點,在中軸線上的主要殿堂有:天王殿、大雄寶殿、藏經樓。東西兩側的配房,是住持室、僧舍、廚房、齋堂及接待室等。東院是祖師堂,東西配房是僧舍。整個廟宇進深三層。第一層是彌勒殿,殿內供奉彌勒佛坐像,殿前有一座漢白玉石碑,碑文記載著建廟的詳細經過;第二層是大雄寶殿,這是整個廟宇的中心,也是最大的一座建筑。內供三世佛、觀世音、文殊、普賢菩薩;第三層是西方三圣殿,該殿為二層歇山式建筑,樓上為藏經樓,樓下供奉阿彌陀佛、大勢至菩薩和觀世音菩薩三圣像。西方三圣殿的兩側是大雄寶殿的后院配殿,其中東配殿是觀世音菩薩殿,西配殿是地藏王菩薩殿。與前兩個院落相比,這里松柏參天。鳥語繞梁,營造出一種古樸、玄遠的宗教氛圍。所有建筑均為硬山式,青磚灰瓦,朱紅地仗,檀枋彩畫,古樸典雅。

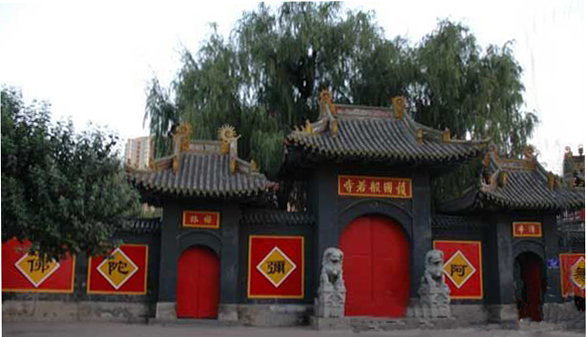

沈陽般若寺

34.沈陽市慈恩寺

位于沈河區大南街慈恩寺巷12號,沈陽最大的佛寺,與哈爾濱極樂寺、長春般若寺、營口楞嚴寺并稱為東北四大佛教之林。1985年被列為沈陽市級文物保護單位,1988年被列為省級文物保護單位,現為沈陽市佛教協會所在地。

慈恩寺始建于后金天聰二年(1628年),寺內碑文載有“天聰二年復興古剎”字樣。清順治元年(1644)建成大殿、韋馱殿、兩廊。后因年久失修而湮沒。民國元年(1912),步真和尚主持重修,先后建山門、天王殿、配殿、鐘鼓樓、禪堂、念佛堂、兩廊、比丘壇。民國八年(1930)最后完成大雄寶殿。清順治、道光及民國年間均有擴建和重修,寺院坐西朝東,占地約12000多萬平方米。正面是山門,門內有鐘、鼓二樓,往西寺院的建筑分為三路。中路最前面是天王殿,面闊三間,檁枋彩繪,朱紅地仗,殿內供奉著四大天王、彌勒、韋馱的塑像。向西依次為大雄寶殿、比丘壇、藏經樓。

慈恩寺東臨萬泉河,有萬柳塘公園、帶狀公園環繞,優雅而清凈。院內建筑分三路:正面有山門三楹,小式硬山造,灰瓦頂。跨過山門,南側為鐘樓,北側為鼓樓,均為歇山九脊灰瓦,樓亭為二層圍廊,下為方形基座。往西則寺分三路。中路最前為天王殿,面闊三間,小式硬山造,灰瓦頂,朱紅地仗,檀枋彩畫,殿前檐下左側置木魚,右側置云版,殿內有四大天王和彌勒菩薩、韋馱護法菩薩塑像,殿面北兩側有卷棚式門樓。向西依次為大雄寶殿、比丘壇、藏經樓。大雄寶殿面闊五間,進深三間,廡殿頂,前后廊,檀枋彩畫,建在高臺之上。殿內前面正中供奉南無本師釋迦摩尼佛、南無藥師佛、南無阿彌陀佛,藥師佛左手處供奉南無觀世音菩薩、南無地藏王菩薩;阿彌陀佛右手處供奉南無文殊菩薩、南無普賢菩薩。正殿兩側供奉各尊者像,殿內高懸幡幢,法相莊嚴。觀世音菩薩、地藏王菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩是與我娑婆世界大有因緣的4大菩薩,均在大雄寶殿供奉。大雄寶殿后供奉南海觀世音菩薩,菩薩法相為滴水觀音造像,比丘壇,單檐歇山前廊式,灰瓦頂,面闊三間,進深三間,正脊上裝有“法輪常轉,國泰民安”文字磚,兩端有鴟吻,垂脊上有走獸。最后為藏經樓,兩層硬山前廊式,面闊七間,樓下為客廳、禪房,樓上存經卷,原藏有明正統五年(1440年)木版藏經1600卷,彌足珍貴。全寺共有房屋135間,建筑面積達2995平方米。

沈陽慈恩寺

剩人禪師塔

藏有遼沈地區佛教開山之祖、慈恩寺住持函可靈骨的寶塔,位于鞍山千山瓔珞峰下,今已不存。函可是遭清代文字獄的第一人,而且是生前身后兩次遭文字獄之禍的清代一位的一位,因此不僅在遼南佛教史,而且在清代文字獄史上、文學上上皆有重要位置。函可(1612~1660),法號“剩人”。廣東博羅人,是明代最后一位禮部尚書韓日纘的長子。作為名門之后的函可,年輕時多才、好義、豪爽,原為江南名士,“傾動一時,海內名人以不獲交而恥”。他27歲時因明末腐敗成風、宦官專權,憤然出家皈依佛門,法名函可,字祖心,法號剩人,“剩人”的意思是希望躲避世俗世界。然而,這樣并未使他完全斬斷塵緣,其憂國憂民的思想仍然縈繞于懷,順治二年(1645年)春天,剩人和尚自廣州來南京,刷印藏經,正趕上清軍南下,大舉攻破了南京的南明弘光王朝。由于回廣東的道路受阻,函可等僧人就只能久居南京。函可在朋友家躲了三年,清軍南下時,他目睹人民飽受戰亂之苦,看到殺身成仁的明代遺臣,寫下了傳記體的《再變記》。順治四年(1647年)九月,函可通過與其父有師生關系已是清朝大員的洪承疇的幫助,取得了回廣東的印牌。然而,當函可與他的四個徒弟出城的時候,他的《再變記》和所托帶福王弘光帝的書稿被清兵截獲。之后,他被押解到了北京受審。清廷對他從輕發落,敕往“慈恩寺”,以示大開“慈恩”。函可被流放到了冰天雪地的盛京對佛思過,可以說,他是身陷清朝文字獄的第一人。

當時的慈恩寺的香火冷落。廟內的和尚大都是務農的,認不了幾個字,連主持僧人也只能誦一篇金剛經。函可的和尚發遣來盛京慈恩寺“奉旨焚修”后,慈恩寺才起了變化。

到達東北的函可,思鄉之情與日俱增,然而之后得到的音訊卻使得函可更為傷心,他的族兄率領族屬參加了東莞地區的反清斗爭,清兵再次的屠城使韓家全部殉難。“幾載望鄉音,昔來卻畏真。舉家數百口,一弟獨為人。”函可悲痛欲絕,寫出了“我有兩行淚,十年不得干”的著名詩句。當時,關內約有150萬流人被陸續流放到東北:“南國佳人多塞北,中原名士半遼陽。”其中的一些江南才子們在盛京城外的村子里,用握慣毛筆的手來開荒種地;女眷們則用習慣于描眉的手,在冰天雪地之中洗衣做飯。這種難以排遣的煩悶與生活的貧苦,往往使這些失去希望的流人們常常慕名互訪,吟詩論文,聊以消遣。順治七年(1650)九月的一天,這些流人們在左懋泰的家里慶賀函可的生日,在冰天雪地里,共同的命運使這些江南人士忘記了身份的差異,以至于函可提出模仿江南才子結社的風氣,自創詩社時,得到了積極響應,當時在場的僧3人,道2人,士16人,后來者8人等,共和詩32首。函可稱詩社的名稱為“冰天詩社”。“節旌既落心愈壯,詩卷猶存道未窮”。有一年春天,盛京干旱無雨,城內外瘟疫四起。函可親自率領全寺的和尚去東山嘴子一帶采集馬齒莧、藿香草等草藥,挨家施送。遇到信巫不信醫的,函可便采取借佛的辦法,托口“觀世音菩薩送來的救命草”勸人飲服,還到患者家中代煎湯藥,終于使許多人轉危為安。 函可極高的詩文和品行使他獲得了百姓極大的崇敬。每當他講法時,聽者總是如云。除了在慈恩寺外,他還相繼在普濟寺等七座古剎作過道場。后來,他被奉為遼沈地區佛教開山之祖,這在慈恩寺和千山都曾留有碑記。函可于順治十七年(1660年),在盛京坐化,終年49歲,弟子們在千山瓔珞峰為他修建了一座剩人禪師塔。

函可著有20卷本的《千山詩集》與六卷本的《剩人禪師語錄》。在他死去100多年之后的乾隆四十年(1775),乾隆皇帝在閱讀各省呈繳應毀的書籍中,無意看到了函可的詩集,于是下令給奉天府尹,著盛京將軍即速察辦,搜查銷毀函可的著作及有關他的記載,此“于世道人心,甚有關系”,從而使有關他的碑記等遺物都蕩然無存,只有小部分詩文幸免于難。函可在生前身后遭到了兩次文字獄,這在清代歷史上也是絕無僅有。

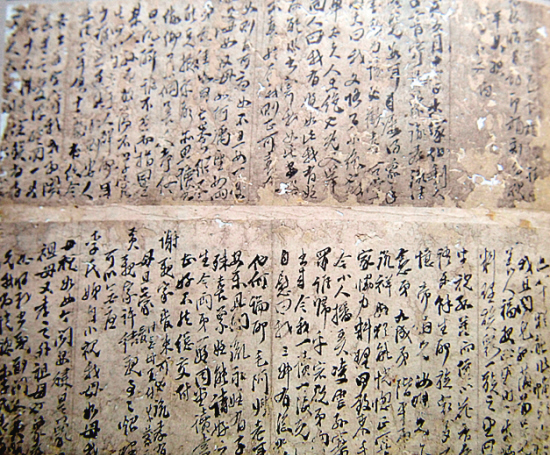

函可像及其手跡

千山瓔珞峰剩人禪師塔遺址

35.營口楞嚴寺

位于遼寧省營口市新興大街,楞嚴禪寺始建于1922年,1931年竣工,歷時九年。是主持修建哈爾濱極樂寺、長春般若寺的倓虛法師多方募化,彷照寧波觀宗寺在原佛教宣講堂舊址上建成,寺名取《楞嚴經》之意。匾額“楞嚴禪寺”四個大字,由愛新覺羅·溥儀的老師鄭孝胥所寫。是遼寧省現存較為完整的民國時期大型寺院建筑群之一。與沈陽市慈恩寺、哈爾濱極樂寺、長春般若寺并稱為東北四大佛教之林。1966年9月16日,鞍山中學紅衛兵“橫空出世兵團”,以破“四舊”為名,闖入營口楞嚴寺,扒了鐘鼓樓的樓頂,燒毀檁香木雕佛像,砸壞泥塑、銅鑄佛像。藏經樓所藏乾隆三年刻版、國內僅有兩部中的一部《龍藏》720函、7200余卷,連同其他大乘經典計10000卷,以及唐代在斯里蘭卡臨摹的綾質佛像等珍貴經卷、文物全部被燒,僧人被游街示眾。1978年后,由國家撥款逐年修復楞嚴寺。

寺院呈規則長方形,南向,南北長164米,東西寬49米,占地8036平方米。寺院為三進院落,青磚圍墻,規模宏大,氣勢壯觀。山門、天王殿、大雄寶殿、藏經樓南北一線排在寺院中軸線上,兩側有鐘鼓二樓和東西配殿。山門為雙層重檐歇山式建筑,面闊三間,左右各有一耳門。越過山門便是一進院落,鐘鼓二樓坐落于院前東、西兩側。鐘、鼓樓皆為歇山雙層飛檐樓閣式。鐘樓正梁懸吊一獸首環鑄鐵大鐘,重約二噸,鐘上鑄有“營口楞嚴禪寺”銘文。建在高一米余花崗巖條石臺基上的天王殿,大殿前后有廊,后廊有一明間。殿內原來雕有勒佛一尊,其后有韋馱站像,兩側供奉四大天王,塑像造形生動。二進院落的正殿——大雄寶殿是整個寺院的中心建筑,大殿面闊五間,硬山式建筑。正脊、兩側為游龍戲珠浮雕塑,正中為塔式火珠,小塔正中,明鏡高懸,銀光燦燦。原殿內正中雕釋迦牟尼佛像,右為東方藥師佛,左為西方阿彌陀佛。兩側則是樟木雕刻的十八羅漢像。這些木雕像今已不存,現陳列于殿內的是釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、十八羅漢等銅鑄佛像。銅鑄十八羅漢是東北地區現存較完整的一組,這些佛像神態不一,栩栩如生,為大雄寶殿增色不少。第三進院落正中的藏經樓是寺院內最后部的一座建筑,原樓面闊七間,進深四間,為二層硬山券棚抱廈式建筑,樓內設有通風道,閣內干燥,適于存放經書,原藏有哲學、醫藥、地理等各類書籍和經卷數千冊。藏經樓因1975年遼南地震遭受損壞,從1979年開始重建。重建后的藏經樓改為歇山式、大屋頂、四面回廊樓閣。寺院內還有配殿四座立于院落兩側,布局嚴謹,排列有序,形成一組完整的寺院建筑群寺。

遼寧營口楞嚴禪寺

楞嚴禪寺塔????

供有西藏佛舍利一粒,倓虛法師舍利五粒。

楞嚴禪寺塔

八、吉林

36.長春市般若寺

般若寺位于吉林省長春市清明街,人民廣場東北角。現為吉林省佛教協會所在地,是長春市主要佛教寺院,與哈爾濱極樂寺、沈陽市慈恩寺、營口楞嚴寺并稱為東北四大佛教之林。1983年,被國院確定為漢族地區全國重點佛教寺廟。

般若寺建于1922年。為佛教居士損贈的住宅里,原在南關區西四馬路。占地面積30畝,14000平方米,建筑面積2700平方米,當時長春市佛教界正迎請倓虛法師開講《金剛經》,遂取“般若寺”為寺名。經過幾年努力,天王殿,大雄寶殿堂相繼建成,佛像也塑造完畢,正準備舉行開光典禮時,發生了“九·一八事變”。日本軍隊侵略者占長春后,為讓軍車坦克通過,剛剛建成建成的寺廟被迫全部拆除,搬遷到現址重建。1932年,澍培法師來到般若寺,接替倓虛法師主持建寺工程,直到1936年,山門、天王殿、大雄寶殿和藏經樓等殿堂相繼完工,當年舉行了開光典禮,倓虛法師任首任主持。1936年,般若寺還舉行了首次傳達室戒法會,有1300多人受戒法會,有1300多人受戒,在東北佛教界產生很大影響。般若寺還埋藏有抗日英雄趙尚志的頭顱。趙尚志犧牲后,他的頭顱被日軍用飛機運到長春后,關東軍總司令部決定將趙尚志的頭顱焚燒滅跡。當時長春市般若寺的住持倓虛法師親自出面,請求將趙尚志的這顆頭顱掩埋在般若寺內。日寇投降后,曾去般若寺尋找頭顱,但炎虛法早已作古,頭顱不知下落。后來般若寺修繕時,幾個民工在后院北墻下挖出了一枚無名頭骨。2004年12月17日,公安部第二研究所張繼宗、紀元教授對頭骨進行鑒定,確認為趙尚志遺骨。這個結論也得到了趙尚志的胞妹趙尚文和趙尚志老部下原黑龍江省省長陳雷及其夫人李敏(原黑龍江省政協副主席)等的認可。

般若寺寺院的山門為并列的三座拱門組成,門樓檐角飛翹,錯落有致,建工精巧,門側紅墻寫有“南無阿彌陀佛”六個大字,寺內殿堂聳立,樹木成蔭,蔚為壯觀。進門左右有鼓樓和鐘樓。第一層是彌勒殿,殿內供奉彌勒佛坐像,殿前有一座漢白玉石碑,碑文記載著建廟的詳細經過;第二層是大雄寶殿,這是整個廟宇的中心,也是最大的一座建筑;第三層是西方三圣殿,該殿為二層歇山式建筑,樓上為藏經樓,樓下供奉阿彌陀佛、大勢至菩薩和觀世音菩薩三圣像。西方三圣殿的兩側是大雄寶殿的后院配殿,其中東配殿是觀世音菩薩殿,西配殿是地藏王菩薩殿。與前兩個院落相比,這里松柏參天。鳥語繞梁,營造出一種古樸、玄遠的宗教氛圍西方三圣殿的后院,是般若寺的盡頭,墻外就是紛擾的馬路和街市。這個小院內有三座塔型建筑物:前面一座是倓虛法師七十壽辰的紀念幢;后面兩座分別是倓虛法師和本寺首任住持澍培法師的舍利塔。

長春般若寺

37.長春市地藏寺

位于吉林省長春市長春大街東端北側,為吉林省著名的姑寺院。1926年,比丘尼相圓法師在今南關區原聲街一帶創建。該寺系佛教尼僧廟,以“地藏經”取名。1937年,地藏寺遷至現址重建,并樹碑紀念。1938年陰歷7月30日,地藏寺重建工程竣工,舉行開光儀式。1941年,在二道河子修建下院圣恩寺。1983年,被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院。

長春地藏寺為典型漢傳佛教寺廟格局。寺院占地面積1300平方米,中軸線上依次建有山門、天王殿、大雄寶殿、地藏殿。天王殿內塑彌勒佛坐像、韋馱菩薩立像。大雄寶殿又稱大佛殿、后佛殿,是寺廟中的主要建筑。殿內供奉釋迦牟尼、地藏王菩薩、觀世音菩薩像。東、西廂房分別為禪堂、齋堂及住室,供僧侶學習生活使用。極盛時期,尼僧達50多人,并創辦過尼僧學位。寺廟不大,門臉兒夾在家銀行和歌舞廳間,正應了“安忍不動如大地,靜慮深密如秘藏”的意境。

長春市地藏寺

38.吉林市觀音古剎

也叫觀音堂,位于吉林市巴虎門里南邊(現昆明街),建于清乾隆三十五年(1770)。根據《永吉縣志》記載:“觀音堂在巴爾虎門內路南,正殿三楹,東西殿廡各五楹,仙人堂一楹,鐘鼓樓各一,大門三楹,門前有演戲樓一座。”中經道光三年(1823年)和同治八年兩次修補。光緒二十六年(1900),義和團在此設過壇場;光緒三十四年(1908)七月,吉林人民為了爭取吉長路的修筑權,曾在此召開過吉林各界保路會。因此觀音古剎,除了它的宗教價值之外,還有很重要的歷史意義。1925年在釋加蓮方丈主持和居士們的資助下,擴建了藏經殿、法堂、十大金剛殿和十丈堂。1984年,觀音古剎進行了整修,為吉林市佛教徒宗教活動中心。在東北及香港等地佛教界中,有一定影響。1983年,觀音古剎被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院。

觀音古剎是全國唯一的一坐南朝北的觀音寺廟。該寺依山而建,周圍環境幽雅秀麗。其南即秦淮河源,名為一眼泉,第地下水源,汩汩滔滔,終年不竭現有天王殿、觀音殿、地藏殿、三圣殿、鐘鼓樓等建筑。門前建有花壇,中建一亭,供人休息乘涼。前墻兩端為新建的鐘鼓樓,山門墻內原戲樓遺址,已改建為坐北朝南的天王殿。正殿三間,建在漢白玉三出臺階基上,由神殿和卷棚組成,正中供奉觀世音菩薩坐像。整個古剎是一所兩進的四合院。藏經殿中藏有《龍藏》一部,清雍正十三年(1735)刻本,共有7200卷。是我國僅存的幾部清代《大藏經》中的一部。

吉林市觀音古剎

九、黑龍江

39.哈爾濱市極樂寺

坐落在哈爾濱市南崗區東大直街盡頭,是老哈爾濱龍脈所在。與長春市般若寺、沈陽市慈恩寺、營口楞嚴寺并稱為東北四大佛教之林。被列為全國重點開放寺廟和省級重點文物保護單位。

極樂寺由北方名僧天臺宗第四十三代宗傳弟子倓虛法師創建。民國10年(1921),篤信佛教的居士、中東鐵路稽察局局長陳飛青首倡在哈爾濱建立一處大廟,并推舉中東鐵路護路總司令兼東省特別區長官朱慶瀾出面發起籌建。陳飛青又到北京晉見北洋軍閥執政段祺瑞的秘書馬冀平,請求由鐵路局撥款資助修廟。馬冀平請交通部部長葉恭綽撥款5萬元。因倓虛法師第一壇開講的內容為阿彌陀經,加之陳飛青信奉凈土,都與極樂靜土相關聯,故寺名“極樂寺”。由光緒年間狀元、清末著名實業家張謇題寫了“極樂寺”匾額。1923年6月17日,極樂寺工程開始動工,同年11月,名僧倓虛和尚來哈爾濱,主持修建極樂寺。

極樂寺占地面積57000平方米,建筑面積3000平方米,分為正院、東跨院、西跨院和塔院四部分。山門、天王殿、大雄殿和三圣殿等主要建筑分布在中軸線上。山門為牌坊式。進山門,東有鐘樓,西有鼓樓,中間是寺內第一大殿—天王殿,天王殿后面是主殿—大雄殿,大雄殿之后為三圣殿,三圣殿后為藏經樓。極樂寺整個建筑,典雅端莊,金碧輝煌,保留了我國寺院建筑的風格和特點。極樂寺的牌匾題字出自張謇。進入山門,首先見到的是鼓二樓。廟庭內,橫向分主院、東跨院、西跨院三部分。主院建筑1800余平方米,分四重大殿:一為天王殿,正中供彌勒佛,東西有四大天王;二為大雄寶殿,是全寺最大的殿,供釋迦牟尼;三為三圣殿,四為藏經樓。天王殿前方左右為鐘鼓樓。院內兩側尚有配殿。東院內建有著名的七級浮屠塔。

哈爾濱市極樂寺

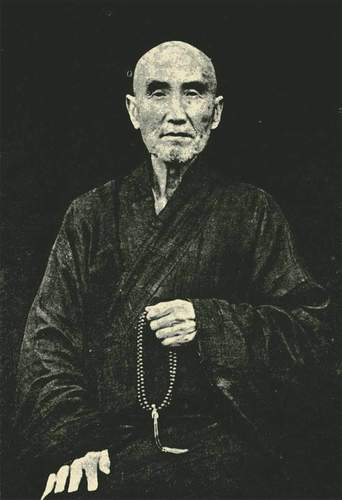

倓虛法師(1875—1963)釋倓虛,俗姓王,名福庭,他是河北省寧河縣北河口北塘莊人,清光緒元年(1875)出生,中年出家。出家后法名隆銜,法號倓虛,隨近代天臺宗高僧諦閑法師修學。1925年,諦閑老和尚向倓虛傳天臺宗第44代法卷,倓虛法師成為天臺宗第44代傳人。在興辦佛教教育,建設佛教道場方面有突出貢獻。一生所興建的寺院,有營口楞嚴經、哈爾濱極樂寺、長春般若寺、青島湛山寺;經他手復興的,還有吉林的彌陀寺、天津的大悲院、沈陽的般若寺、永安寺等。他所興建的寺院,均附設有佛學院。他一生設立的佛學院有一十三處之多,造就的僧才及度化出家的僧伽,難以數計。晚年受在香港隱居的葉恭綽居士和弘法精舍住持樂渡的邀請,由青島相商在設立佛學院,以收容在港學僧,請倓虛法師主持。后來由葉恭綽和分別致電青島湛山寺飛錫南下,在弘法精舍中設立了“華南佛學院”。此時倓虛已是七十六歲高齡。除授課外,每星期日到東蓮覺苑講《法華經》。為每次節省一毫洋的渡船費,只買二等站票渡海。

倓虛一生對佛教第二個大貢獻是復興東北佛教,使東北緇素兩眾聞知正法。東北四大寺中的三大寺營口楞嚴經、哈爾濱極樂寺、長春般若寺皆是他興建。蔣維喬居士曾說:“天臺一宗盛弘于北方,此乃智者大師創教以來所未有也。”老和尚是近代佛教的教育家,著述甚多,主要的有《金剛經講義》、《心經義疏》、《心經講義》、《大乘起信論講義》、《天臺傳佛心記釋要》、《始終心要義記》、《普賢行愿品隨聞記》、《楞嚴經講義》、《影塵回憶錄》等,后來為弟子輯為《湛山大師法匯》行世。

倓虛法師像

參考資料:杜繼文《佛教史》、湯用彤《魏晉南北朝佛教》、薛林平《中國佛教建筑》、張馭寰《中國佛教寺院建筑講座》、曹昌治、羅哲文《中國古代建筑:佛教》、周維權《中國園林史》、陳友冰《《應用美學》、《文化專題電視系列片:中國寺廟》、互聯網。

陳友冰編寫