中國歷代名剎、高僧簡介(六)

十二、江西

74、廬山東林寺

位于廬山西北麓,北距九江市16公里,東距廬山牯嶺街50公里。因處于西林寺以東,故名。東林寺是我國佛教凈土宗(又稱蓮宗)發源地,隋朝以后為全國佛教八大道場之一我國南方佛教中心,對日本、印尼和印度的佛教徒影響較大,被日本凈土宗視為祖庭。佛教凈土宗的發源地、目前是江西省三大國際交流道場之一(另兩處是云居山道場和三合寺)。1983年被國務院定為全國漢族重點說明寺廟。

東林寺建成于東晉太元九年(384),由慧遠創建。迄今已有1600多年歷史,滄桑歷盡,屢廢屢興。慧遠(334~416)先在西林寺以東結“龍泉精舍”,后得江州刺史桓伊之助,籌建東林寺。慧遠在東林寺主持30余年,集聚沙門上千人,羅致中外學問僧123人結白蓮社,譯佛經、著教義、同修凈土之業,成為佛門凈土宗的始祖。東林寺在唐時達到極盛,有殿、廂、塔、室共三百一十余間,藏經一萬多卷,為當時全國寺院之首。揚州高借鑒真東渡日本之前,曾來過東林寺,后偕東林寺僧智恩同渡日本,慧遠和東林凈土宗的教義也隨之傳人日本,至今日本東林教仍以廬山東林寺慧遠為始祖。

廬山東林寺

由于開山祖師慧遠大師的巨大影響,東林寺歷代倍受朝野崇敬,殿宇輝煌。但”文革”期間卻慘遭破壞,廟宇被封,僧徒遣散去自食其力從事農業勞動,現建筑是1978年以后修復、增建和擴建的。現有護法殿神運殿玉佛殿遠公塔院古譯經臺白蓮舊社藏經樓等主要建筑,以及虎溪、出木池、聰明泉,石龍泉、白蓮池、文佛塔、尊勝陀羅尼經幢等古跡和歷代文物、碑刻。

虎溪橋

東林寺群山環抱,溪水回流。寺南翠屏千仞,一泓清流迂回向西而去,溪上跨著一座石砌拱橋,這就是中國文化史上傳為佳話的“虎溪三笑”故事發生地。據傳,慧遠和尚來東林寺后,“影不出山,跡不出俗”,一心修行,連送客也未曾越過虎溪橋,若是過了橋,山上的神虎就要吼叫。一天,慧遠送友人也是白蓮社居士陶淵明與陸修靜別去。三人攜手邊走邊談,不覺過了石橋。此時山上的神虎便吼叫不止,他們這才恍然大悟,三人相視仰天大笑。這就是廣為流傳的文苑佳話“虎溪三笑”。這個故事也從深層反映出儒、釋、道三家融通共處,為后人確立了典范。唐代大詩人夜宿東林寺,寫了兩首關于東林寺的詩篇,都著重詠嘆虎溪:《別東林寺僧》一詩中寫道:“東林送客處,月出白猿啼,笑別廬山遠,何煩過虎溪。”在《廬山東林寺夜懷》中抒發了水清月白的虎溪清夜,詩人與天地共生入冥的禪悟:“我尋青蓮宇,獨往謝城闕。霜清東林鐘,水白虎溪月。天香生虛空,天樂鳴不歇。宴坐寂不動,大千入毫發。湛然冥真心,曠劫斷出沒”。

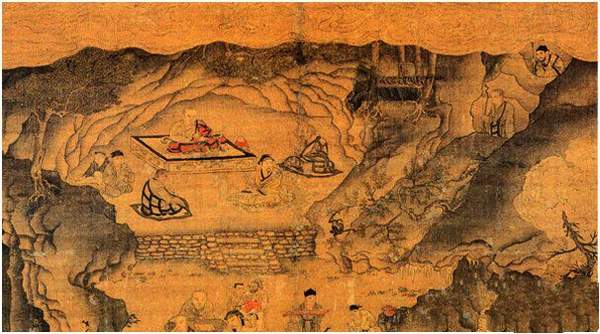

今日東林寺內有“三笑堂”和蹲伏在虎溪橋畔的石虎,都源出這則傳說,宋代石恪亦曾繪《虎溪三笑圖》,藏于臺北故宮博物館。

東林寺虎溪

虎溪三笑圖(南宋)現藏臺北故宮博物館

過虎溪橋,北行約百余米為東林寺的第一道山門,門墻書有“秀輯廬峰”四個篆體大字,山門上豎掛著“晉建東林寺”石刻。跨進第一道山門有一條南北伸展的石砌甬道,甬道東側屹立著一棵蒼勁挺拔,形如圓蓋的古松一棵,虬枝盤結、樹影婆娑。此松為慧遠大師親手所植,本名為“羅漢松”,因植于東晉,已有1600多年歷史,故稱“六朝松”,有人亦將它譽為“廬山第一松”。據說此松頗具靈性,幾度枯榮皆與東林興衰息息相關:寺興樹則榮,寺衰樹則枯。古松旁為護法殿, 正中盤坐著大肚彌勒佛,其后立著韋陀佛。發揮?護法殿之后,即 “白蓮池”。

白蓮池

位于護法殿和神運殿之間。此池最初由中國山水詩鼻祖——東晉名士謝靈運所鑿。池中白蓮,古稱“青蓮華”,花色青白,格外清香,每朵有130多枚花瓣,東林白蓮,中外聞名。公元1321年,日本僧人澄圓將蓮種帶到日本,并大力弘揚凈土教義,青蓮花隨之開遍日本國。1992年,在名界人士的努力下,日本佛教界將東林蓮種回贈東林寺,楊成武上將為修復的蓮池題寫了“蓮池”二字。今日蓮池一方,白蓮朵朵,清波凌凌,綠葉田田。至此,“青蓮華”又重新開在了東林祖庭。

護法殿和神運殿之間的白蓮池

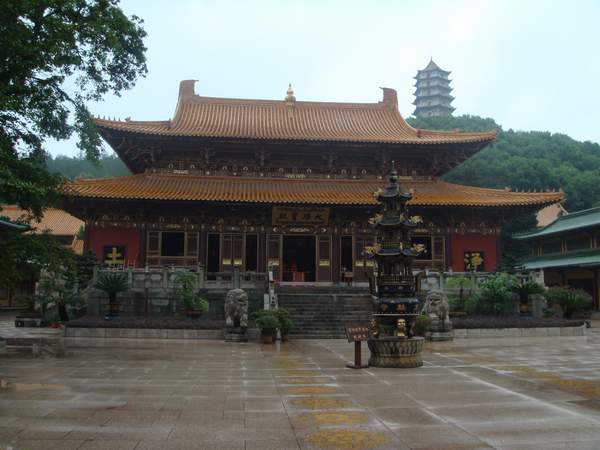

神運殿

是東林寺的主要佛殿,高19米,進深24米,總建筑面積386平方米,此是1989年重建的一座仿宋建筑,是東林寺的主殿。一般寺院的主殿稱為大雄寶殿,東林寺的主殿則稱“神運寶殿”,這又與東林寺的創建者慧能有關。相傳慧遠初到廬山選擇結廬之處,認為今日的東林寺址位于叢林之中,無法建寺,打算改到香谷山去結廬。此夜夢神告:“此處幽靜,足以棲佛”。是夜雷雨大作,狂風拔樹。翌日該地化為平地,池中多盛良木,作為建寺之材。“神運”之名,由此而來。神運殿殿堂高大,精雕細鏤,廊腰縵回,檐牙高啄,殿內共有大小金身佛像七十余尊。殿內有一口神話傳說中出木建寺的“出木池” 據傳,神運寶殿就是用“出木池”中涌出的良木建造而成。

大殿旁還有珍貴文物唐代尊勝陀羅尼經幢。主體為八面石柱,高約2米,刻于唐永淳二年,為東林寺現存最古老的石刻,是罕見的文化瑰寶。另有護法力士兩座石像,相傳在修建神運殿時,有位力大如牛的僧人,整日汗流浹背地勞動,不肯稍事休息,一個人要干幾個人的活,慧遠大師對他特別贊賞,稱其“護法力士”。后來寺院僧眾為紀念護法力士,特為他雕鑿了兩座石像,供奉于寺內。1975年,當地農民在建“大寨田”時,無意中掘出,經考證當為唐代遺物,石鑿線條古樸簡潔,是罕見的藝術珍品。

東林寺神運殿

神運殿內“出木池”

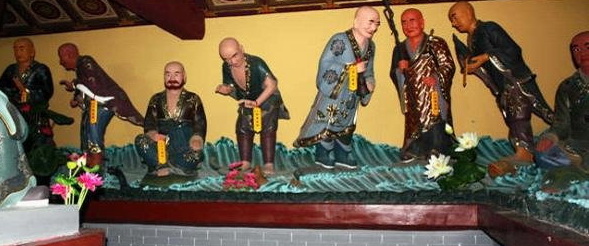

五百羅漢堂

位于神運殿東、西兩側,為東林寺重要佛殿之一。東林寺舊有五百羅漢閣,為北宋開寶九年,曹翰下江州,調發巨艦十余艘,盡載金帛,將東林寺五百鐵羅漢置其上,歸至穎川。現五百羅漢堂為1987年后重修,在重塑的五百羅漢為泥塑,生動古樸,形態各異,栩栩如生。

神運殿東側羅漢堂

神運殿西側羅漢堂

白蓮舊社??

又稱“遠公堂”、“十八高賢影堂”、“祖堂”、“念佛堂”,在藏經樓東側,出木池旁。東晉元興元年(402),慧遠大師與高僧慧永、佛陀跋陀羅,名士彭城劉遺民、南陽宗炳等123人,于東林寺般若云臺精舍阿彌陀佛像前立下誓言,共同結為“白蓮社”(簡稱“蓮社”),令劉遺民著《發愿文》,專修念佛三昧,期往西方凈土。123人有18人修持精進,德高望重,世稱“十八高賢”。此處為慧遠與“十八高賢”誦經之處,故亦稱“念佛堂”。后人為紀念他們,刻十八高賢像供奉于寺。宋時陸游,明代王思任,清朝黃宗載、李慎街等人,游東林寺后對此皆有記載。北宋元豐三年,北宋大畫家李龍眠來東林寺,特繪成《十八高賢圖》。其后李伯之、晁補之、葉夢得各作《白蓮社圖記》,現藏遼寧省博物館。

1987年東林寺全面復修時移建于此,堂內東西兩壁嵌有劉程之、雷次示、高僧慧遠、梵僧佛馱跋陀羅等“十八高賢”石刻像。雕塑精細,形象逼真,個性鮮明,神態各異,栩栩如生。對白蓮社和十八高賢,歷代皆有詠歌,也成為東林寺獨有的文化景觀,如唐代釋懷悟《蓮社圖云:“晉室凌夷帝紀侵,群英會集匡山陰。樓煩尖師揮麈尾,十八高賢爭扣幾。才高孰謂人中龍,反使伊人思謝公。煙飛露滴玉池空,雪蓮蘸影搖秋風”。宋代江西派始祖黃庭堅也到過東林寺,盛贊白蓮社和寺中白蓮,寫詩二首,其一云:“白蓮種山凈無塵,千古風流社里人。禪律定知誰束縛,過溪沽酒見天真”。其二云:勝地東林十八公,廬山千古一清風淵明豈是難拘束,正與白蓮出處同。(《東林寺二首》)

遠公堂(白蓮舊社)

李龍眠《十八高賢圖》(局部)

白蓮舊社

遠公塔院

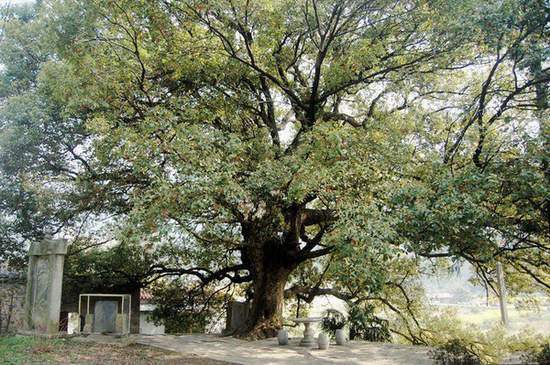

又名“下方塔院”,在東林寺西半里許。慧遠大師于東晉義熙十二年(416)圓寂,后人建塔供奉,是為“遠公塔院”,又因其墓塔疊石如荔枝,明代王思任稱為荔枝塔。故又稱“荔枝塔”。舊有塔院在清代已毀圮,現塔為1983年重修,2000年又修葺一新,院內有一棵“佛手樟”,相傳為慧遠大師手植,距今已有1600多年。

慧遠大師手植“佛手樟”

慧遠大師墓塔 “荔枝塔”

遠公塔院

聰明泉???

一泓清泉在玉佛殿后,是慧遠與其好友南朝名士殷仲堪經常一起研究“易經”、談天論教之處。據《高僧傳》:“東晉名士殷仲堪來東林寺拜訪慧遠大師,二人行至山腳,見此處蒼松翠柏,泉水潺潺,就于此聽泉談《易》,殷將軍博學多才,能言善辯,慧遠大師指泉贊道:‘將軍之辯,如此泉涌,君侯聰明,若斯泉矣!’”唐太宗親題“聰明泉”三字。晚唐詩人皮日休亦有詩云:“一勺如瓊液,將愚擬圣賢。欲知心不變,還似飲貪泉”。

此泉四季不涸,泉水潔凈,清澈異常,寺僧稱為“東林圣水”。

東林寺聰明泉

文佛塔

又名上方塔、舍利塔,為天竺高僧佛馱跋陀羅禪師所立。該塔六面七級,雄偉高聳。塔身嵌有眾多佛像,每層亦供奉有佛像。佛馱跋陀羅禪師從西域帶來的數顆“釋迦牟尼佛舍利”即葬于此。古塔幾經興廢,今塔為1998年重修。

文佛塔

古譯經臺???

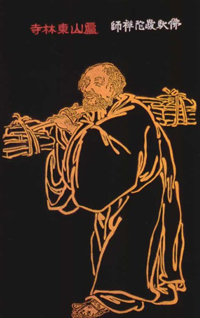

在“藏經樓”后,是東晉時佛馱跋陀羅尊者在東林寺翻譯經典之處。尊者佛馱跋陀羅(法號“覺賢”),姓釋迦,迦維羅衛國人,甘露飯王之苗裔。早年父母雙亡,出家為沙彌。年十六,博學群經,深達禪、律。在罽賓國僧人伽達多共同研修大乘經典。罽賓為古代中東東北部的一個國名。位于興都庫什山南麓,扼守大夏通往喀而爾、克什米爾和印度的大道的咽喉,是古代中東及印度西北的交通和戰略要地。聽說鳩摩羅什大師在長安,遂由罽賓即往從之。東晉義熙十四年(418),吳郡內史孟顗、右衛將軍褚叔度,將佛馱跋陀羅迎到東林寺主持佛經翻譯,法業、慧義、惠嚴、慧觀等協助筆錄師先后譯出《觀佛三昧經》、《般泥洹經》、《修行方便論》,及法顯所得《大僧只律》,凡十五部。宋元嘉六年(429),念佛而化,塔于廬山北嶺。

古譯經臺

佛馱跋陀羅尊者

東林寺自東晉以來,作為凈土宗祖庭高僧輩出,其代表人物有慧遠、慧遠的胞弟慧持、曇順、僧睿、佛馱耶舍尊者(“覺明”)、 佛馱跋陀羅尊者、曇恒、道昞、曇詵、道敬、劉程之 、張野、 周續之、張詮、 宗炳、 雷次宗等。

慧遠(334—416),俗姓賈,出生于雁門樓煩(今山西寧武附近)世代書香之家。從小資質聰穎,勤思敏學,13歲時便隨舅父游學許昌、洛陽等地,精通儒學,旁通老莊。21歲時,偕同母弟慧持前往太行山聆聽道安法師講《般若經》,于是悟徹真諦,感嘆“儒道九流學說,皆如糠秕。”于是發心舍俗出家,隨從道安法師修行。深得道安器重。道安贊嘆說:“使道流東國,其在遠乎?”慧遠精于般若性空之學,年二十四即登講席,時引《莊子》一書以說明佛教之實相義,使惑者曉然領解,自此以后,道安乃聽其以“俗書”解釋佛典。東晉太元四年(379),道安大師為前秦苻堅執入長安,其徒眾星散,東晉太元四年(379),慧遠公率領弟子數十人打算去廣東羅浮山,路過潯陽(今江西九江),見廬山清凈,足可以息心斂影辦道,于是駐錫廬山的龍泉精舍,在刺史桓伊贊助下,建造東林寺。

慧遠自此以東林為道場,修身弘道,著書立說,三十余年“跡不入俗,影不出山”,不過虎溪一步,致力于經典之研究。他鑒于“江東之地,經典未備,禪法不聞,律藏殘缺,遂命弟子法凈、法領等,遠尋眾經以傳譯之。每逢西域三藏,輒懇惻咨訪”。太元十六年,迎請罽賓沙門僧伽提婆譯出《阿毗曇心論》、《三法度論》等以及《達磨多羅禪經》大乘佛教經典。又聽說鳩摩羅什在長安,即遣弟子道生、慧觀、道溫、曇翼等赴長安師事之,學龍樹系之大乘空觀;又常以書信,與羅什往返研討義理。曇摩流支來華時,慧遠又派遣曾遣弟子曇邕參與譯出《十誦律》。于是慧遠融通佛教大乘、小乘二端,宣揚大乘般若學之同時,亦提倡小乘禪數之學,在中國佛教上具有獨特貢獻。鳩摩羅什大師曾贊稱慧遠為“東方護法菩薩”。東林寺亦成為當時南方佛教中心,與鳩摩羅什所居之長安北方佛教中心并肩。廬山東林寺也以凈土宗第一祖庭的地位屹立于佛教之林,開山祖師慧遠大師被尊為凈土宗初祖。

東晉元興元年(402年)七月,慧遠與慧永、慧持、道生、劉遺民、宗炳、雷次宗等123人締結白蓮社,專以凈土念佛為修行法門,共期往生西方凈土。鑿池種蓮花,在水中立十二品蓮葉,隨波旋轉,分刻晝夜作為行道的節制,稱為蓮漏。白蓮宗遂中國佛教史上一個重要流派。

慧永臨終前制訂遺囑,依古禮露其形骸于松林,與鳥獸結緣。至期果然安坐而化,壽八十三歲。后由唐、宋諸帝賜贈謚號“辨覺大師”、“正覺大師”、“圓悟大師”、“等遍正覺圓悟大師”。著有廬山集十卷、問大乘中深義十八科(大乘大義章)三卷、明報應論、釋三報論、辯心識論、沙門袒服論各一卷,以及大智度論抄序等。

慧遠

佛馱跋陀羅尊者(見“古譯經臺”介紹)

佛馱耶舍尊者(覺明),罽賓國人,婆羅門種族,紅胡子,善解《毗婆沙論》,人稱時“赤髭論主”。鳩摩羅什在姑臧(今甘肅武威民勤縣),去信邀請他來中國共同譯經。對鳩摩羅什譯出的《十住經》,“更相征決,辭理方定”。后秦姚興弘始中(408年前后),譯出《四分律》(四十四卷)、《長阿含經》(二十二卷)。東晉安帝義熙八年(412),來廬山加入白蓮社社。后辭還本國,自罽賓以《虛空藏經》一卷,讓商客帶到涼州(今甘肅武威市)。

宗炳(375—442)字少文,河南南陽人。對于佛理深有研究,入白蓮社,與慧遠、慧堅都有交往。在東林高僧中以繪畫和繪畫理論著名,他是南朝宋代著名畫家,中國山水畫理論的開創者。平生喜好山水,游蹤遍及江南湘鄂名山大川。晚年將生平所見名勝“圖之于室”,作為“臥游”(《宋書?宗炳傳》),宗炳在中國繪畫史主要貢獻是所著的《畫山水序》。此文雖僅五百余地,但卻是中國山水畫理論的最早文字。在文章中,他提出畫山水以“澄懷觀道”、“暢神怡身”為宗旨,即通過對天地自然的描繪和欣賞,來領悟老莊超脫無爭之道,抒發精神追求,怡娛身心。這樣也將儒家“仁者樂山、智者樂水”與道家“游心物外”思想合而為一。他的看法奠定了日后山水畫向“虛”、“靜”、“無爭”、“游目騁懷”的方向發展在《畫山水序》中還提到山水畫的畫法:“以形寫形,以色貌色”,及要求畫家忠實于山水本來的面目和色調。同時又提出作畫必須“應目會心”,必須“萬慮融其神思”,而且要求“不違天勵之叢”,然后“披圖幽對”,就會覺得無比的“暢神”。《畫山水序》中還提到繪畫中的“透視”問題:“且夫昆侖山之大,瞳子之小,迫目以寸,則其形莫睹;迥以數里,則可圍于寸眸。誠由去之稍闊,則其見彌小。令張綃素以遠暎,則昆閬之形,可圍于方寸之內。豎劃三寸,當千仞之高;橫墨數尺,體百里之迥。是以觀圖畫者,徒患類之不巧,不以制小而累其似此自然之勢。如是,則嵩華之秀,玄牝之靈,皆可得之于一圖矣”。在繪畫還沒有很好解決透視法的宗炳時代,他提出了這些透視上的基本原理,對于繪畫上的“置陣布勢”自然有很大的幫助。

貫休(832~912),俗姓姜,字德隱,婺州蘭溪(今屬浙江)人,唐末五代前蜀著名畫僧、詩僧。工畫,所作水墨羅漢及釋迦弟子諸像,筆法堅勁,形象夸張,所謂“梵相”。兼善草書。七歲時投蘭溪和安寺圓貞禪師出家為童侍。貫休博聞強識,日誦《法華經》千字,過目不忘。貫休雅好吟詩,常與僧處默隔籬論詩,或吟尋偶對,或彼此唱和,見者無不驚異。貫休受戒以后,詩名日隆,遠近聞名貫休一生風萍浪跡,天南海北,他的云游路徑自江浙至贛鄂,然后入四川。在這個路徑中,貫休曾長住廬山東林寺修學。曾有首《題僧院》,通過對東林寺冬日虎溪夜月和松枝戴雪等風物的描摹,表達一種持修之中閑逸、清雅的意境。詩曰:“虎溪閑月引相過,帶雪松枝掛薜蘿無限青山行欲盡,白云深處老僧多”。

傳印法師

俗姓呂,遼寧莊河人,原籍遼寧省莊河縣。幼年因家教,信仰佛教。1947年在本縣青堆子鎮普化寺隨崇仁法師研習佛學,1954年于江西永修縣云居山真如寺出家,1955年受戒,虛云老和尚授其為溈仰宗第九代傳人。1960年9月,入學于中國佛學院,1965年畢業后復歸江西云居山真如寺,任典座兼副寺(出納)。1966年9月,“文革”被遣至云山墾殖場城山分場種菜。“文革”后于1978年秋,應邀往詣浙江天臺國清寺。1980年由中國佛教協會派往日本佛教大學進修三年并考察日本佛教教育。歸國后,1984年任中國佛學院教務長。1987年任副院長,1994年8月就任東林寺方丈,1999年兼任北京市佛教協會會長。2010年2月3日當選中國佛教協會新一任會長。編著翻譯有:《從遠古到釋尊家系》打印本,《佛陀傳記文獻》傳印摘譯自日?水野弘元著《釋尊之生涯》增補版,油印本;《八相成道》 傳印編述打印本;《法上部等四部派差別義》 傳印編述,中國佛學院,手寫油印;《佛教僧團組織》手寫本;《六群比丘》傳印編寫,中國佛學院;《異學沙門——外道六師》 傳印編寫,1986,中國佛學院打印;《無著、世親菩薩傳》(兼論眾賢論師),傳印編,1987,手寫油印;《龍樹、提婆菩薩傳》附錄:1、附圖:龍樹龍宮取經考,參見《妙云集》22冊,211頁;《關于印度佛教史的分期》 傳印,手寫油印;《大月氏》 (貴霜王朝),傳印編寫,手寫油印;《笈多王朝》 傳印編寫,中國佛學院打印;《笈多王朝》 傳印編寫,手寫油印。

1994年8月,東林寺迎請傳印長老為該院住持

東林寺之所以成為國內著名古剎,除了歷史悠久、高僧輩出外,與地處山水名區廬山,有著國內寺院不多見的山水園林關系很大。它地處大江之濱長江南岸,廬山西麓。南面正對廬山香爐、天地諸峰,北倚分水嶺及上方塔,西北有香谷,東南有烏龍潭,地勢雄偉。寺前明堂開闊,香爐峰呈趨拜之勢,千年紫煙不斷;虎溪具眷戀之情,萬載常流。唐大書法家柳公權曾寫下“流泉匝寺”四字,盛贊此寺之妙。寺內園林進行規劃,避陰抱陽;松竹名花,蔭檐侵階;曲徑通幽,石徑苔合。徜徉其中,莫不神清氣爽,心曠而情怡,透出世外桃源,人間凈土之神韻。東林寺還是寺廟園林中寺外山水與寺內園林環境一體化的綜合式園林的代表和開創者。慧遠創建的東林寺,有意與廬山山水融為一體:既有山林型的自然美景,又有寺內的獨立園林,將自然界的山水美景與寺內的人工構筑結合起來,從而開創了“寺院綜合園林”這一園林美學類型。《高僧傳·慧遠傳》描繪這所山林型寺院風景之美時寫道:“遠創造精舍,洞盡山美。卻負香爐之峰,旁帶瀑布之壑。仍石壘基,即松裁構。清泉環階,白云滿室。復于寺內別置禪林,森樹煙凝,石徑苔生。凡在瞻履,皆神清而氣肅”這座東林寺,既有香爐峰下自然美景,又輔以人工造景,“復于寺內別置禪林”構成了寺外山水與寺內園林環境一體化這種綜合式景觀。慧遠在《東林雜詩》中細致地描繪了東林寺一帶山水寺廟園林美景和居處其中的感受:“崇巖吐清氣,幽岫棲神跡。希聲奏群籟,響出山溜滴。有客獨冥游,徑然忘所適。揮手撫云門,靈關安足辟。流心叩玄扃,感至理弗隔。孰是騰九霄,不奮沖天翮。妙同趣自均,一悟超三益”。

當然,東林寺之所以成為國內著名古剎,除有著國內寺院不多見的山水園林這個獨特的條件外,更與其中有著別的寺院(即使是一些著名寺院)更深的文化底蘊息息相關。東晉以還,中國歷代大詩人、學者、佛道儒代表人物如智顗大師、鑒真大師、陶淵明、謝靈運、唐太宗、孟浩然、王昌齡、李白、杜甫、白居易、韓愈、李邕、柳公權、杜荀鶴、劉長卿、杜牧、周敦頤、王安石、蘇東坡、黃庭堅、陸游、范成大、朱熹、王陽明、岳飛、康有為等都到過東林寺或謳歌過東林寺,或與禪門高僧慧能有過交往,或對其表達過仰慕之情。寺內文物甚多,從東晉遠公與西域經師譯經駐錫的譯經臺,到清末康有為題刻的《柳公權殘碑記》,時間跨度千余年,每一處古跡都寄寓著一段歷史典故,其豐厚的文化底蘊,對中國傳統文化也產生了至為深遠的影響:陶淵明經常從同在廬山西麓的九江縣沙河寓所,到東林寺與慧能談禪說理,慧能送他和陸修靜過虎溪的“虎溪三笑”已成為文壇佳話。唐代大詩人李白就曾對此加以詠歌:用過一詩中寫道:“東林送客處,月出白猿啼,笑別廬山遠,何煩過虎溪。”(《別東林寺僧》)。他在另一首《廬山東林寺夜懷》中還抒發了夜宿東林寺,面對水清月白的虎溪清夜,詩人與天地共生入冥的禪悟。慧遠法師圓寂是,謝靈運聞訊,悲慟地寫了著名的《遠公法師誄》。唐代大詩人孟浩然在《晚泊潯陽望廬山》中,描繪了他迫近東林寺的感受和對慧能的仰慕:“掛席幾千里,名山都未逢。泊舟潯陽郭,始見香爐峰。 嘗讀遠公傳,永懷塵外蹤。東林精舍近,日暮空聞鐘”。杜甫亦有《留別公安太易沙門》:“隱居欲就廬山遠,麗藻初逢休上人。數問舟航留制作,長開篋笥擬心神。沙村白雪仍含凍,江縣紅梅已放春。先蹋爐峰置蘭若,徐飛錫杖出風塵”。白居易冒雪探訪東林寺,與寺僧相談甚歡,天色已晚,意猶未盡,索性留住寺中,繼續圍爐夜談,并寫詩《夜宿東林寺》以記此事:“經窗燈焰短,僧爐火氣深索落廬山夜,風雪宿東林”。唐代鑒真也與東林寺有緣:唐天寶九年(750)春,鑒真第六次東渡,是時已雙目失明。途經東林寺是曾在東林寺停留,與東林寺僧人智恩志同道合,最后一次東渡時即由智恩相陪共行,將凈土教義傳入日本。因此,東林寺在中日文化交流史上,也起過積極的作用。宋代名將岳飛也告訴東林寺僧,表示功成以后身退東林,要在白蓮社靜修:“湓浦廬山幾度秋,長江萬折向東流。男兒立志扶王室,圣主專征滅土酋。功業要刊燕石上,歸休終作赤松游。殷勤寄語東林老,蓮社從今著力修”(《寄東林慧海上人》)唐?釋懷悟?《蓮社圖》晉室凌夷帝紀侵,群英會集匡山陰。樓煩尖師揮麈尾,十八高賢爭扣幾。才高孰謂人中龍,反使伊人思謝公。煙飛露滴玉池空,雪蓮蘸影搖秋風。

江西派始祖黃庭堅也到過東林寺,盛贊白蓮社和寺中白蓮,寫有《東林寺二首》詩二首。宋代最著名的還是蘇軾兄弟與東林寺關系:宋神宗元豐三年(1080),蘇軾偕弟轍曾上過廬山,但沒有到東西二林寺,故蘇轍有《不到東西二林》詩:“山北東西寺,高人遠永師。來游亦前定,回首獨移時。社散白蓮盡,山空玄鶴悲。何年陶靖節,溪上送行遲”。四年后,蘇軾由被貶之地黃州量移汝州,路經尋陽特訪廬山。首先到園通寺拜訪他父親以及弟弟蘇轍的好友遠慎禪師,然后與參寥和尚游西林寺和東林寺這次來,東西二林均已修復,所以他不僅向東林禪師獻偈,同時在游西林寺時,還興致勃勃,然地揮筆題就《題西林壁》那首千古絕唱。然后夜宿東林寺住下,與主持常總禪師(法名照覺)就“無情”二字,徹夜長談,第二天一早他就呈上一偈。偈云:“溪聲便是廣長舌,山色豈非法凈身? 夜來八萬四千偈,他日如何舉似君”。

明代著名理學家王守仁亦有首《遠公講經臺》,表達對慧能的仰慕:“遠公說法有高臺,一朵青蓮云外開。臺上久無獅子吼,野狐時復聽經來”。

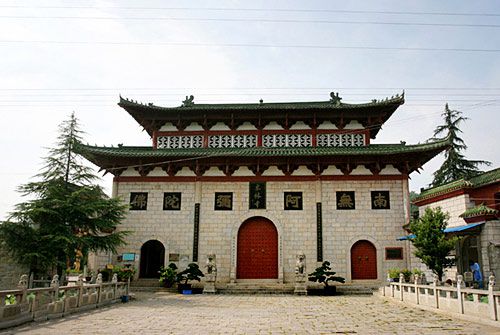

75、九江能仁寺

能仁寺在全國有七座,湖北、浙江、江蘇、四川、廣東各有一座,江西境內也有兩座:一座位于廬山北麓九江市內;一座在進賢縣進賢縣城北里許的堯城山。其中九江市潯陽區庾亮南路的能仁寺為江西名剎,九江三大叢林之一,已有1400多年的歷史,1983年國務院確定的漢地佛教全國重點寺院。

據《九江能仁寺同戒錄》和《德化縣志》載:能仁寺原名承天院,創建于南朝梁武帝天監、普通年間(502-527),后毀于兵燹。它是全國重點寺廟之一,。能仁寺舊名承天院,始建于南朝梁武帝年間,后來被毀;唐大歷年間(766~779年)又重建。宋仁宗慶歷年間(1041—1048),南宗南岳法系十二世白云端禪師來院主持。他一面鳩工庀材,擴建殿宇,一面開堂示講,傳燈闡教,一時眾如云集,承天院亦聲名藉甚。宋哲宗元祐六年(1091,增建并改名鐵佛寺。元至正十二年(1352年)寺廟又因戰火被毀,明洪武十二年(1379年)再次重建;明孝宗弘治二年(1489)改承天院為能仁寺。明世宗萬歷元年(1573)重建了藏經樓。同治年間對其進行了大規模的修復。清代乾隆皇帝又賜給能仁寺《大清三藏經》,清咸豐年間(185l—1861)遭太平天國戰火,寺院毀壞殆盡。現存建筑多為清同治九年(1870年)所建。

九江能仁寺山門

能仁寺建筑面積約3000平方米,為九江市現有最大的古建筑群。寺院建筑整體依坡就勢。寺內地勢平坦,局部略有起伏。寺院布局合理,層次分明,分前中后三個院落,在中軸線上展開。縱軸線上依次有山門、天王殿、雙陽橋、大雄寶殿、鐵佛殿、藏經樓等建筑,寺內殿宇櫛比,佛像莊嚴。其中大雄寶殿能仁寺內最具特色的建筑。磚木結構,單層重檐,八角高翹,朱柱回廊,顯得古樸莊嚴。殿內供有釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛三尊木雕金佛像,威嚴安詳,光輝普照。左右兩邊塑有十八羅漢,形態各一,栩栩如生。

能仁寺位于廬山北麓,瀕臨大江,甘棠湖在東側大約500米。三面環坡,紫煙作屏。風景秀麗,環境優美。整個寺院顯得寬宏幽深。奇異奧寂,別有洞天,引人入勝。寺內原有“能仁八景”:大勝塔、石船、雨穿石、雙陽橋、誨爾泉、鐵佛、冰山、雪洞,現在大部遺跡尚存。其中大勝塔、石船,雙陽橋、雨穿石為年代悠久的古跡文物。

大勝寶塔????

是九江市的標志。它始建于唐代宗大歷元年(766),明洪武十二年(1379)重建。清咸豐三年(1853)被拆毀三層,同治九年(1870)由九江兵備巡道景福倡修。塔高42.26米,分七層六面,石鑿成栱,磚砌牙檐。塔為磚石結構,七級六面樓閣式。塔門朝西,從第二層起,每層六面均有門,三實三虛。塔內有磚砌梯階,可盤旋而上。此種塔梯結構在我國眾多的古塔中,僅為一例。登塔眺望,匡廬雄姿歷歷在目,潯陽風光盡收眼底。

九江能仁寺大勝塔

飛來石船

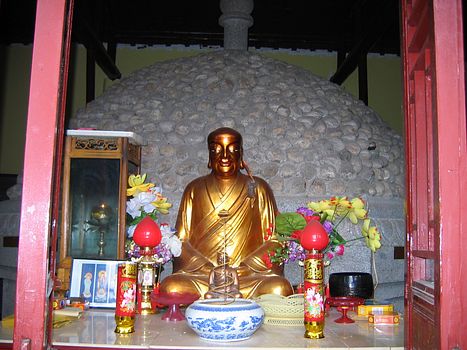

位于天王殿東側的水池中。 石船槽狀,長一丈五、寬尺余,側面有銘記,鑿于北宋慶歷六年。起源于“鐵佛渡江”這一佛教傳說:相傳宋哲宗元祐年間,寺僧夢見一面目奇古的鐵佛托夢于他,將乘石船浮江至潯陽。次日寺僧至江邊迎接,果有鐵佛乘石船泊岸,遂找人搬入寺內供奉。現飛來石船放在天王殿東側的水池中,船上坐一赤膊跣足,面貌奇古的鐵佛。鐵佛,生鐵鑄就。文革中被毀,現置于石船中的鐵佛,是用水泥雕塑而成。 ?

雙陽橋

位于新舊天王殿之間,為一座三孔拱橋。它跨于人工開鑿的放生池上,造型平穩簡雅。池周圍有石欄。橋將池分為東西兩半。相傳每當夕陽西沉,立于池東可觀賞到池中有雙日倒影,故得此名。雙陽橋據傳建于宋元祐年間(1086-1093),后來僧人在天王殿迦依泉開鑿一長方形放生池,面積240平方米,深3米,池上有三孔石橋一座,石刻雕欄,飛龍走獸,花草卷紋盤刻其上,池水清澈,游魚可數。

雨穿石

位于大雄寶殿石廓檐下的花崗巖石,呈長方形。長、寬二尺余,高三尺。正面雕有云頭花飾,底部有銘文,為北宋慶歷三年所鑿。上面一漏斗形洞穴,相傳因久置檐下為雨水滴成,故名。