中國歷代名剎、高僧簡介(三)

四、北京

21、法源寺

又稱憫忠寺,位于北京市西城區菜市口附近教子胡同南端,是北京城內現存歷史最悠久的佛寺。現為中國佛學院、中國佛教圖書文物館所在地。

貞觀十九年(645),唐太宗詔令于幽州城內建寺,以悼念在東征高句麗戰爭中陣亡的將士。萬歲通天元年(696),佛寺建成,武則天賜名為憫忠寺。安史之亂時,安祿山和史思明先后在寺內東南角和西南角造塔立碑,寺院也一度改名為順天寺。唐僖宗中和二年(882)全寺毀于火災,景福初年(892)重建。遼道宗清寧三年(1057)幽州發生大地震,憫忠寺幾乎完全被毀。咸雍六年(1070)又再度修復。金代時期,該寺為燕京名剎,曾是女真人進士的考場,宋欽宗被擄后也在寺中囚禁過一段時間。元世祖至元二十六年(1289),南宋遺臣榭枋得抗元失敗被俘,押至大都(北京)。元廷多次授官均堅辭不就。他在憫忠寺養病,看見鑲嵌在墻壁上的曹娥碑,淚如雨下:“小女子猶爾,吾豈不若汝哉!”遂絕食而死。元末該寺院毀于戰火,明英宗正統二年(1437)重建后更名為崇福寺。清雍正十二年(1734)進行了大修,欽定為專司戒事的皇家律宗寺院,并賜名為法源寺。乾隆四十三年(1778)至四十五年(1780)又有過較大修整,乾隆帝在大修完工后親臨法源寺,贈送了“法海真源”牌匾。中華民國時期,法源寺是北京城最大的停靈寺院之一。

1920年1月,楊開慧的父親北大教授楊昌濟去世后,曾停靈于此,毛澤東來此陪同楊開智楊開慧兄妹守靈,料理后事。1983年,被國務院確定漢族地區佛教中國重點寺院。中華人民共和國成立后進行了多次修葺,1956年更將中國佛學院設在這里。文化大革命時,寺院遭到嚴重破壞,建筑、碑刻、佛像、藏經等大量被毀,直到1978年才恢復其宗教用途,并于次年建立了中國佛教圖書文物館1983年,被國務院確定漢族地區佛教中國重點寺院。2001年6月25日,法源寺作為清代古建筑,被國務院批準為第五批全國重點文物保護單位。

北京法源寺

法源寺的現存建筑全部為明清時所建。自南向北,地勢被人為地逐漸抬高,是一般佛寺中很少見的建造方式。寺院的東南部有齋堂和僧舍,西套院現在是中國佛學院的所在地。寺院坐北朝南,平面為不規則的長方形,南北長約240米,東西平均寬75米,占地面積約1.8萬平方米。全寺可分為六進院落,主要建筑都集中在南北中軸線上:第一進為山門。由正門和兩座側門組成,門外南側有一座磚雕影壁。山門內為天王殿,供有明代的銅鑄彌勒佛像和四大天王像,系從拈花寺內移來。殿前有數塊銘碑,東西兩側建有鐘樓和鼓樓。第二進院落的主殿是大雄寶殿,面闊五間,前出抱廈三間。它是寺內最主要的建筑,檐下繪制了金龍和璽彩畫,抱廈梁架上懸掛著乾隆帝御書的“法海真源”匾額。殿前有明清石碑六通,記述了修寺的歷史經過。殿內正中供奉著明初制作的毗盧舍那佛、文殊菩薩、普賢菩薩像,合稱“華嚴三圣”像。與“華嚴三圣”平行的,左側供藥上菩薩、無盡意菩薩、藥王菩薩像,右側供觀世音菩薩、大勢至菩薩、彌勒菩薩像。它們與文殊、普賢一起,又合稱為“八大菩薩”。此外,在大殿的兩廂還分列著清代木雕的十八羅漢像。第三進院落的主殿為憫忠臺。第四進院落的主殿為毗盧殿,又稱凈業堂或大遍覺堂。殿前有元代的大石海,雕刻海水江崖、山海龍馬等圖案,精美絕倫。殿內供奉著總高5.65米的明代銅質五方佛像,極為罕見。該殿原本還珍藏了唐玄奘法師的頂骨舍利,可惜1949年后被盜。現在寺內增建了玄奘紀念堂,收藏從其他途徑獲得的大師頭骨和著述等紀念物。第五進院落的主殿是大悲壇又稱觀音殿,面闊五間,殿后接抱廈一間。該殿供奉的都是觀音像,形態各異,共有7尊。殿內現陳列著唐代至清代的各種佛經善本,并有西夏文、回鶻文、蒙古文、藏文和傣文的佛經。第六進院落為藏經閣,是座二層樓的建筑,面闊為五間。樓上保存了各種版本的佛經典籍,是中國珍藏佛經最多、版本最珍貴的機構之一。樓下現展示各種木雕、石刻、銅鑄、鐵鑄、陶制、景泰藍制的佛像和佛塔,大都歷史悠久,造型精美。其中在迎門處的一尊明代木雕臥佛長達7.4米,是目前北京城最大的佛像之一。

法源寺內收藏了眾多名貴的佛教典籍及藝術品,特別是大悲壇內陳列的大量佛經,數量眾多、版本珍貴。大悲壇是一座佛教文物宮殿,這里陳列的歷代佛像、石刻及藝術珍品有:中國最早的佛像——東漢時代的陶佛坐像,有東吳時代的陶魂瓶,有北魏石造像、唐石佛像、五代鐵鑄像、宋木雕羅漢、元銅鑄觀音、明木雕伏虎羅漢等,都是國寶級珍貴文物。另外還有各國贈送的經像文物。藏經閣閣上供奉著三大士像,為木胎干漆所制,是明代造像的藝術精品。法源寺的毗盧殿前有清代大石海及元代雙層底座法源寺的丁香曾與崇效寺牡丹、恭王府海棠一起并稱京畿三大花事。

憫忠閣

為第三進院落內的主殿,以悼念唐太宗時在東征高句麗戰爭中陣亡的將士,也是憫忠寺得名之由。唐末在這里建造了三層巨閣觀音閣,當時有“憫忠高閣,去天一握”之語,后人就將此地的建筑起名為憫忠臺。現在這里和臺外山墻上都保存了唐、遼以來的歷代碑刻,其中以唐史思明《無垢凈光塔頌》、遼《燕京大憫忠寺菩薩地宮舍利函記》、清代復刻的唐李邕《云麾將軍碑》殘柱礎、《法源八詠》、《心經》等最為珍貴。

法源寺憫忠閣

五方佛像和大石海

五方佛像位于第四進院落的主殿毗盧殿內。五方佛像總高5.65米,明代銅質佛像,。造像的上層為安坐在須彌座上的毗盧佛,中層為東西南北四方佛,下層為千瓣蓮花寶座,每瓣上雕一小佛,形成“千佛繞毗盧”的景象。這組佛像原在隆長寺內,隆長寺被毀后被移至此寺。

另外,該殿前大石海及雙層底座亦頗有來歷。相傳元世祖忽必烈擺放在廣寒殿用作酒缸,名曰瀆山大玉海。明代流傳至西華門外的真武廟。清朝乾隆年間,被乾隆帝發現并將其運到北海團城的承光殿中安放,但底座仍留在真武廟。乾隆十四年,乾隆帝下令按照大玉海的樣子雕刻了一個石海放在真武廟原先的底座上。石海外壁雕有海水江崖、山海龍馬及八寶(吉祥八清靜)等圖案,精美絕倫。1980年重修外法源寺時,將大石海及雙層底座移放在法源寺的毗盧殿前。因此大石海是清代的,但底座是元代的。

毗盧殿前大石海

大石海底座上下兩層精美的石雕

毗盧殿內五方佛像

22、廣濟寺

地處北京阜成門內大街25號,北京著名的“內八剎”之一。據清初余賓碩所作《喜云慧大師傳》,該寺原名西劉村寺,創建于宋朝末年:“宋末有兩劉家村,在西者為西劉家村。村人劉望云自謂天臺劉真人裔孫,得煉氣法。一日,有僧號且住者過之,望云出迎,求其說法。因為之建寺,曰西劉村寺。”這是關于廣濟寺緣起的最早記載。元朝時,西劉村寺改稱報恩洪濟寺,元朝末年毀于戰火。明代宗景泰年間(1450-1456),村民耕地時,發掘出陶制佛像、供器、石龜及石柱頂等物,才知是古剎遺址。英宗天順(1457-1464)初年,山西僧人普慧、圓洪等法師云游至此,在這里募集資金,于廢址上重建寺廟。在當時掌管皇帝冠服的尚衣監廖屏的資助下,僅用了兩年時間就營造了一座莊嚴佛剎。廖屏還將此事奏聞憲宗皇帝,請賜寺名,明憲宗于成化二年(1466)下詔命名為“弘慈廣濟寺”。此后,廣濟寺僧人不斷進行修復工作,到成化二十年(1484)才算全部完工,次第建成山門、天王殿、大雄寶殿、大士殿、伽藍殿、祖師殿、鐘鼓樓、齋堂、禪堂、方丈室、僧舍等,巍峨壯觀,富麗輝煌。清朝初年,恒明法師將廣濟寺改為律宗道場,在此設立戒壇,開壇傳戒。從清順治五年(1648)起,還請玉光律師在寺內開堂傳成,歷時十三年。順治十三年(1656),清世祖曾游歷廣濟寺。清朝政府對廣濟寺十分關注,多次進行修繕和擴建,但基本保持著明朝重修的布局。清朝末年,道階和尚任廣濟寺住持,在寺中興辦了弘慈佛學院,學僧逾百人。當時,廣濟寺在京都還擁有幾個下院,在北海西面有柏林寺(現為北京圖書館分館),德勝門內有蓮花寺,后海有廣化寺,西直門內有彌勒院,龍須溝有龍泉寺等,盛極一時。

1931年,廣濟寺不慎失火,主要殿堂焚燒殆盡。1935年,住持現明法師在吳佩孚等人的資助下,按明朝格局進行重修,建筑規模比以前更加壯觀。中華人民共和國成立后,1952年由人民政府撥款進行了全面維修。1953年,中國佛教協會在北京成立,會址設在廣濟寺。2006年05月25日, 被國務院列入第六批全國重點文物保護單位名單。

廣濟寺現存建筑保持明代格局,占地35畝,坐北朝南,分三路,中路依次為山門、鐘鼓樓、天王殿、大雄寶殿、圓通殿和多寶殿(舍利閣),西路有持梵律殿、戒臺、凈業堂和云水堂,東路有法器庫、延壽堂等。寺廟的西北隅,有一座建于清康熙十七年(1678年)的戒壇殿和漢白玉砌成的戒壇,這是廣濟寺保存的最古建筑物,今稱“三字堂”。寺內西路四合院為中國佛教協會各部門的辦公場所。三學堂后為《法音》編輯部。整個寺院布局嚴謹,整齊對稱,寺中有院,錯落有序,曲徑通幽。

寺內珍藏許多珍貴文物,如明代三世佛及十八羅漢造像,康熙時建的漢白玉戒臺,乾隆年間的青銅寶鼎等。并收藏了大量佛教經卷和歷史碑刻等珍貴文物。在大雄寶殿有一個乾隆五十八年(1793年)鑄造的青銅寶鼎,有2米多高,放置在刻花石座上,鼎身鑄有佛教八供(輪、螺、傘、蓋、花、瓶、魚、結)等花紋,造型古樸大方,工藝精湛,是珍貴的藝術珍品。大雄寶殿后壁懸掛著一幅《勝果妙因圖》,是清乾隆九年(1744年)著名畫師傅雯作的指畫。多寶殿有三尊明代鑄造的銅佛像,大雄殿前有明成化、萬歷、清康熙、乾隆石碑5塊,其中康熙皇帝所賜的文字碑與無字碑相對屹立殿前,成為“空有碑”,這表示佛法的真空妙有之意。寺內珍藏的佛教經典十分浩繁,僅圖書室就有23種文字、10多萬冊佛教經典;收藏的《大藏經》就有12種版本,寺內還有1721一1753年甘肅臨潭縣卓尼寺能版印刷的一部藏文《大藏經》,共231包,是佛教中的珍貴文本。

北京廣濟寺

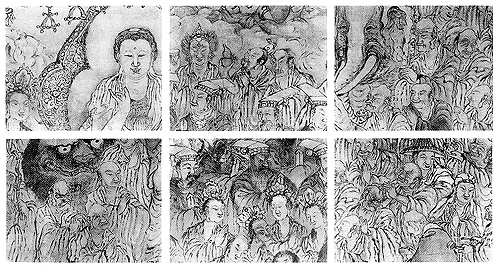

《勝果妙音圖》????

在大雄寶殿三世佛龕之背板上,高5米,橫長10米,紙本。是清乾隆皇帝令傅雯所畫的指畫(用手指作筆所畫)。畫面描繪釋迦牟尼佛說法故事。畫面的中央是本師釋迦佛,佛的左右分別為騎獅的文殊菩薩和騎白象的普賢菩薩,另外有四大天王和眾多的菩薩、羅漢等一百多位弟子。在佛蓮花座前還有善財童子以及大鵬、迦陵頻伽鳥、諦聽。有趣的是,聽眾中,還有中國的歷史人物關羽、關平、周全及布袋和尚等。這幅作品時,并沒有看到人物衣紋猶如鐵線一般流暢平直的線條,與其他宗教題材的壁畫(如永樂宮、興化寺、法海寺壁畫等)有所區別。雖然如此,畫面還是給人有一種比較厚重的感覺,可見畫家傅雯在掌握線條墨色的輕重、緩急、頓挫、粗細、濃淡時是非常得心應手的;至于人物面部的處理就更需要小心翼翼,不能出現差錯;另外色彩方面與壁畫也很不同,僅僅用淡淡的赭石色在不多的部位略作渲染,沒有給人那種色彩濃烈厚重的感覺,反而有一種素雅清淡的格調。這是由指畫的特點所決定了的,因為指畫并不適宜作工筆重彩的畫幅。傅雯的這幅作品算是目前所知國內外最大的一幅指頭畫,十分珍貴。在畫幅的右下角有作者署款:“勝果妙音圖,乾隆甲子九年清和月八日,奉敕沐指畫墨恭摹尊像,臣傅雯□□”,按照清宮作畫的署款格式,缺損處的兩個字,應當是“恭畫”或“恭繪”。畫幅的右側還裱有兩條邊款,一則為法式善所題,一則是朱鶴年所題,兩題字數都不多,節錄如下,法式善題:“……今年六月雨霽□慈仁寺,見毗羅殿懸勝果妙音圖,筆墨奇偉,雨摧風鑠,多不可辨,書款乾隆甲子傅雯奉敕作。□西苑中物,后移奉□□,山人聞□□為重裝之,縱丈八尺、橫三丈四尺,工蕆屬予記……嘉慶六年孟冬翰林院侍讀柏山法式善記”;朱鶴年題:“嘉慶六年青龍在重光作靈阿沙荼之月,泰州朱鶴年告京師士大夫捐施重裝”。作者傅雯,生卒年不詳,字香嶙,又字紫來,號凱亭、凱頭陀,奉天(今遼寧沈陽)鑲紅旗人。“善指頭畫,得高且園(即高其佩)之傳,尤長于盈丈佛像。乾隆甲子,供奉內廷,尋以旗員補用。武職通世,故善詼諧。詩畫皆敏捷,俄頃間,可得數十幅。題識亦不作尋常語。尤好從僧游,故其得意之作,僧寮中多有之。”(清·佚名《讀畫輯略》)京師之法源寺內曾藏有他所畫的《現身說法應真像》三十余軸。傅雯與“揚州八怪”之一的鄭板橋(1693—1766)亦有往來,《鄭板橋集》中有一首詩是贈給傅雯的:“長作諸王座上賓,依然委巷一窮民。年年賣畫春風冷,凍手胭脂染不勻。”詩前有小注云“傅雯,字凱亭,閭陽布衣,工指頭畫,法且園先生。”

這幅作品,原設于大內,后賜于宣南慈仁寺,后遭受劫難,文物流失于民間。該作品被廣濟寺常住出資購得,成為廣濟寺的鎮寺之寶。中國佛教協會常務理事、廣濟寺方丈演覺法師請故宮博物院專家重新修復了古畫。

大雄殿內善財童子五十三參長明燈為明代木雕由整棵檀木雕成,也極為珍貴。

廣濟寺大雄殿

廣濟寺大雄殿內壁畫《《勝果妙音圖》

漢白玉戒臺

寺廟的西北隅,有一座建于清康熙十七年(1678)的戒壇殿,殿內有座漢白玉砌成的戒壇。戒壇,高3層,是廣濟寺保存完好的最古老的建筑,也是北京城區唯一一座清代漢白玉戒臺。戒臺是傳授比丘戒的地方,有承擔薪火相傳續佛慧命的作用。今稱“三學堂”。

23、靈光寺

位於北京市風景秀麗的西山八大處,是八大處現存最重要的一座寺院,始建于唐代大歷年間(766—779),初名龍泉寺,遼代曾擴建,金世宗大定二年(1162年)重修,改稱“覺山寺”。明英宗正統年間(1436-1449),徵調全國各地木材擴建該寺後,始改稱為靈光寺,此寺名一直沿用至今。因供奉釋迦牟尼佛牙舍利而聞名於世,成為中外佛教徒朝拜的中心之一。1983年被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院,現由中國佛教協會派僧人管理。

靈光寺山門殿面朝東南,山門殿中供奉釋迦牟尼佛純銅貼金銅造像,為泰國僧王贈送。靈光寺內原有五進廟堂,現僅存“大悲院”、“魚池院”、“塔院”三處院落。大悲院中,南有觀音殿,北有拜佛堂,東西各有陪房十四間院西南有一金魚池,建于清咸豐年間,原為寺內放生池。池畔有遼代“招仙塔”塔基一座,又名“畫像千佛塔”,此塔毀于“八國聯軍”炮火。后寺內僧人在清理舊塔基時發現了供有佛祖釋迦牟尼靈牙舍利的石函。北行過一回廊,為原臥游軒、居士院及方丈院。現方丈院中有1958年所建佛牙舍利塔,塔中舍利閣內以純金七寶塔供奉佛祖靈牙一顆。新建的玉佛殿有已故佛協會長趙樸初手書般若波羅密多心經影壁。靈光寺內最重要的文物是供有佛祖釋迦牟尼靈牙舍利的“佛牙舍利塔”。

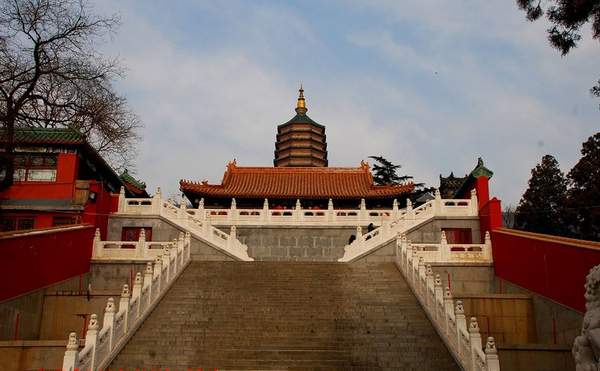

北京靈光寺

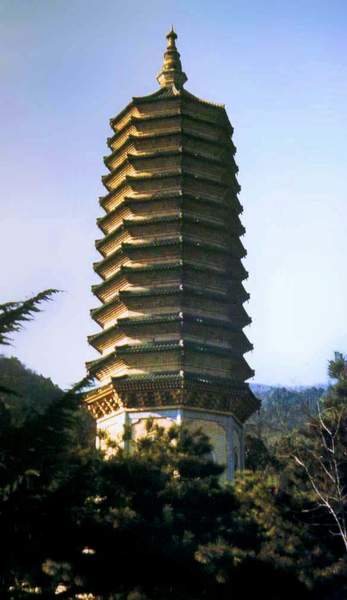

佛牙舍利塔,原名“招仙塔”,塔內供奉著世界僅存兩顆的佛牙舍利其中的一顆,因而成為中外佛教徒朝拜的中心之一。據佛教史籍記載,釋迦牟尼圓寂后,遺身焚化,獲得了四顆佛牙舍利,有兩顆佛牙舍利留供人間。一顆傳到斯里蘭卡,另一顆傳到當時的烏萇國(即今巴基斯坦境內),后由烏萇國轉到于闐(今新疆和闐縣)。5世紀中葉,南朝高僧法顯(約337-約424年)西游于闐,將這顆佛牙迎請到南齊首都建業(今南京)。隋朝統一后,佛牙被奉送到長安供拜。五代時期,中原戰亂,這顆佛牙輾轉傳到當時北方遼代的燕京(今北京)。據《遼史》卷22《道宗本紀》所載:丞相耶律仁先之母鄭氏為供奉佛牙舍利建造了“招仙塔”,咸雍七年(1071)八月,佛牙舍利安置于招仙塔內。塔為八角形,以雕磚砌成,規模宏大。據清朝英廉等奉敕編纂的《日下舊聞考》載:“寺後有塔十層八樓,俗稱畫像千佛塔, 繞塔基有鐵釘龕十六座。塔西有井泉,深廣約五尺馀。”

1900年,八國聯軍入侵北京時,靈光寺和招仙塔也毀於八國聯軍炮火,成為一片廢墟。僧人圣安率眾收拾殘局時,發現落在地上的塔頂石刻露盤,上有碑文曰:“大遼國公尚父令丞相大王燕國太夫人鄭氏,咸雍七年工畢”。后從殘存塔基內發掘出一石函,函中裝有一沉香木匣,木匣上有“釋迦牟尼佛靈牙舍利天會七年四月廿三日記。善慧書”。據明朝《補續高僧傳》記載,善慧是北漢名僧,天會七年為公元963年,據此可知,這顆珍貴的佛牙入華一千五百馀年,并已在靈光寺供奉了八百多年。圣安圓寂後,佛牙傳給弟子常照,常照又傳給心明。從佛牙舍利重現到1949年的半個世紀中,由於長期的社會動蕩,佛牙舍利一直被佛教界秘密保藏、供奉著。直到1955年把佛牙舍利迎至廣濟寺,供養在舍利閣七寶金塔中,以供國內外信眾的瞻禮。

佛牙舍利塔在靈光寺內東南隅,為金碧輝煌之八角形十三層密檐磚塔,因塔磚上刻有佛像或佛塔,故又稱“畫像千佛塔”。矗立于西山山麓,為北京郊外名勝之一。佛牙舍利塔是一座八角形13層密檐式塔,塔高51米,建在高大的須彌座上,下承以22平方米的虎皮石包砌的寬大拜臺,拜臺高出地面2.7米。周圍繞以宇墻和白石欄桿,左、右、中三面各設踏跺十八級,使塔顯得高大雄偉 塔的基座用青石砌造石臺三級,每面下寬6米,上寬5.25米,各層尺度由下至上逐層向內收縮,富有穩定感三級臺基之上是艾葉青石筑造的須彌座,束腰的八角各嵌倚柱一根,再上置五曬斗拱以承托乎座壓面,用鋼筋混凝土預制安裝,比宋時佛塔的磚雕斗拱更為堅固美觀平座以上裝漢白玉欄桿,望柱雕石榴形住頭,每面裝華版三塊,陰刻勾片紋、席紋等古式圖案,華麗精美。須彌座以上疊置蓮座,用青石刻蓮辯三重,用以承托塔身。這繼承了宋朝建造佛塔的傳統風格。

塔身作八角形,每面寬4.25米,高5.35米。每角嵌艾葉青石倚柱一根,斫成八角形,輪廓深圓有力,仿古代“梭柱”形式,柱頭兩旁各嵌雀替一只,平板枋用混凝土,額枋用艾葉青石筑造、造型如木構建筑。塔身砌大城磚,外表貼砌米黃色耐火磚塔身四門四窗,東北、西南兩門為塔心室的出入通道,寬1.50米,各裝四株楠木梧扇一樘,設門簪兩枚,梧心部分透雕三交六木宛菱花,券臉和榻板均用艾葉青石雕刻。其余二門、四窗為石料仿制的假門假窗,雖不能開關,但形制古樸,工藝精美。平板坊以上用鋼筋混凝土筑造斗拱、角梁,挑出方椽二層,蓋綠色琉琉瓦,作平檐清水脊,樸素簡潔。

第一層塔檐以上,疊砌密檐十二層,用米黃色耐火磚疊砌出檐,蓋綠色琉璃瓦,八角各系風鐸一只。十三層瓦檐由下往上按不等分弧線逐層收分,使高聳的寶塔在輪廓上顯得渾圓和優美,體現出遼代的建筑風格。塔頂八角攢尖,蓋綠色琉璃瓦,中心立木神柱一報,長8.50米。寶頂采用印度式,通高6.05米,由鎏金復缽寶、珠、相輪和華蓋等物件組成,聳撥卓立,金光閃爍。塔身內部分作七層殿堂。底層為一暗室,墻的四周嵌鑲石刻碑記和經文。其中“金剛般若經”之銅版刻文,相傳為元代書法家趙孟頫之手筆。室外繞以石梯,盤旋而上就到了供奉佛牙的舍利堂。堂中設置金剛座和彩繪屏風,以七寶金培供奉著佛牙舍利。七寶金塔上鑲嵌著許多玉石、珠寶,價值連城,精美絕倫。堂內墻壁用大理石嵌成,堂頂裝珠地貼金蟠龍藻井,顯出莊嚴肅穆、恬靜祥和的氣氛。以上六層,分別供奉著漢、藏、蒙、傣各族佛教經典、塑像和法器塔西有井泉,深廣約五尺余。1957年,中國佛教界發起,依照佛教傳統在原塔址西北重新建塔,永久供奉佛牙舍利。1964年6月24日和25日,中國佛教界在北京舉行了隆重盛大的法會,迎請佛牙臺利入塔并為新建的佛牙舍利塔開光。中國佛教協會會長喜饒嘉措大師主持法臺,副會長趙樸初、阿旺嘉措、噶喇藏、巨贊、周叔迦及首都佛教界參加了這一盛典,柬埔寨、斯里蘭卡、印度尼西亞、日本老撾、蒙古、尼泊爾、巴基斯坦及越南等亞洲各國佛教界都應邀派遣代表團前來參加這一盛典,使之成為亞洲各國佛教界共同慶祝的盛事。自佛牙舍利塔落成開光以來,每年都有許多國內外佛教信徒前來朝拜,佛牙舍利也多次出國巡禮,受緬甸、和斯里蘭卡等國教徒瞻仰。

靈光寺佛牙舍利塔

塔內收藏的一顆佛牙

24、廣化寺

位于北京市西城區后海鴉兒胡同,坐落在風景秀麗的什剎海后海的北岸,東鄰銀錠橋,西鄰宋慶齡故居,是北京著名的佛教十方叢林,現為北京市佛教協會所在地。據《日下舊聞考)援引《柳津日記》載,廣化寺乃元代僧人念佛號數米積攢而建:“廣化寺在日中坊雞頭池上。元時有僧居之,日誦佛號,每誦一聲,以米一粒記數,凡二十年,積至四十八石,因以建寺。”但建寺具體年代不詳。明《敕賜廣化寺記》碑載:元天順元年(1328年),靈濟號大舟住慶寧寺住,“發愿禁足二十年不出門,一心念佛……十年后成此大剎”。據此推斷,廣化寺應創建于元順帝至正二年(1342)年前后。根據二十世紀六十年代發掘出的明弘治十年(1497)立的《敕賜廣化寺記碑》和《正宗記》,該寺曾毀于元末戰火,明朝初年寺廢,天順至成化年間予以重修。重修后的廣化寺規模宏大。據寺內現存明萬歷二十七年(1599年)的《彌陀會記》碑記載:此時的廣化寺成為凈土宗道場,住持圓環率眾舉行了盛大的彌陀法會,盛況空前。清代道光年間,住持廣殊法師敦請自如和尚任方丈,從此,廣化寺成為“十方寺”。自如方丈圓寂后,印法法師繼任方丈。自道光六年(1826年)始,歷二十年,募資重修了殿堂僧舍。清道光年間(1821-1850)的《請書碑》中記載:明清時期,廣化寺“殿堂廊廡,規模宏大”,為京都有影響的佛剎。

清末民初,廣化寺一度成為京師圖書館。1908年,張之洞將個人藏書存放寺中,奏請成立京師圖書館。次年獲準,清政府派繆荃孫主持建館事務。中華民國成立后,教育總長蔡元培派江翰任京師圖書館館長,次年開館接待讀者。不久遷館它處,廣化寺又恢復為佛教寺廟。1938年,在當時寓居廣化寺的溥心畬居士的捐助下,玉山方丈主持重修了山門殿、天王殿、大雄寶殿、萬佛閣(也稱后樓)以及東西配殿、配樓。為廣集資金,當時還邀請了知名書畫家題字作畫,在中山公園水榭展開義賣,得款捐助廣化寺,使修復工程圓滿成功。1939年,廣化寺創辦了廣化佛學院,招收學僧數十人,聘主周叔迦、魏善忱、修明、海岑、溥儒等佛教學者任教。后又創辦了廣化小學,免費招生,為貧苦困難的學生提供書籍和學習工具,直到1952年由北京市教育局接辦。

1952年9月,虛云法師來京駐錫廣化寺,當時在京的佛教界人士李濟深、葉恭綽、陳銘樞、巨贊及佛教徒紛紛前來參禮這位佛學大師、禪宗高僧,平靜的廣化寺一時稱盛。“文化大革命”前,廣化寺仍作為佛教活動場所開放,基本保持了古剎舊觀。“文化大革命”中,廣化寺佛像遭到破壞,宗教活動也被迫停止,但《大藏經》及佛教文物都被封存,沒有受到損壞。中共十一屆三中全會后,廣化寺也獲得了新生,成為北京市佛教活動的重要場所之一。1983年,廣化寺被列為漢族地區佛教全國重點寺院。

廣化寺占地面積20余畝,擁有殿宇329間,共分中院、東院和西院三大院落。建筑布局嚴謹,雕梁畫棟,金碧輝煌。中院是全寺的主體建筑。正中依次分布著山門殿、天王殿、大雄寶殿、藏經閣等主要殿堂,兩側對稱排列著鐘樓、鼓樓、伽藍殿、祖師殿、首座寮與維那寮。這些殿堂組成了廣化寺的正院。東院由戒壇、齋堂、學戒堂、引禮寮等殿堂組成四合院。西院的主體建筑有大悲壇、祖堂、法堂、方丈院、退居寮等。三個院落之間回廊環繞,僧房毗連,形成一座大四合院中有眾多小四合院,即“院中有院”的建筑特色。整座寺廟古柏蒼翠,花草溢香,曲徑通幽。

北京廣化寺

廣化寺共收藏國家各級文物1716件,其中圖書1087部,字畫282件,碑拓298件,其它物品49件,不少是文物珍品,有很高的價值。有明水樂年間翰林院刻印的《大方廣佛華嚴經》、清雍正皇帝抄寫的《金剛經》,還有不少明清名人字畫。《大藏經》共4藏,2761函,也十分珍貴。

25、通教寺

在北京東直門內的一條小街深巷中,北京市著名尼寺。解放后一直為北京市尼眾學修及宗教活動場所。1983年,通教寺被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院所。通教寺的創建年代已無史籍可考。相傳創建于明朝,清朝重修,是一度殿宇幾楹、僧房數間的小廟。到清朝末年,這座小廟已十分殘破,佛像損壞,僅有一位老比丘尼印和法師住寺修行。1942年,從福建來的開慧和勝雨兩位尼姑駐賜通教寺,著手重建殿堂,安單接眾。她們歷經艱苦,募資修建了大雄寶殿、五觀堂、念佛堂、大寮等建筑,使通教寺形成今天的規模和格局。通教寺為培養僧才,還創辦了八敬學苑,并呈文備案,懸掛鐘板,使它成為北京市第一座尼眾叢林。原在八敬學宛畢業了30多人,他們遵守戒律,誦經念佛,行住坐臥極有威儀,從而使這座名不見經傳的佛寺聞名佛教界。根據通教寺石碑記載,當時的通教寺“以持戒念佛為宗,學教習規為助”。它的共住規約是:“堅持不論臺、賢、濟、洞,但以戒行精嚴,深信凈土法門為準。只傳賢,不傳法,以杜法眷私屬之弊;專一念佛,亦攝三學,除打念佛七外,概不應酬經懺佛事;無論年紀老小,不遵戒律者,概不留單。”正由于它規章嚴明,歸者甚眾,常住尼眾達50多人。中華人民共和國成立后,通教寺一直是北京尼眾活動場所。全寺尼眾以持戒念佛、學教習規稱譽海內外。她們還發揚“農禪并重”,“一日不作,一日不食”的佛教優良傳統,先成立縫紉小組,后發展為服裝加工廠,制做僧衣,同時為社會服務,“文化大革命”中,佛像、經書被毀,尼眾流散,寺門關閉。中共十一屆三中全會以后,通教寺又作為佛教活動場所重新恢復開放。北京市佛教協會重修了通教寺,流離失所的尼眾也相繼歸來,現有10多名年輕尼眾。

通教寺現存主要佛教建筑有大雄寶殿、念佛堂、五觀堂、尼舍等,其中較為獨特的建筑是大雄寶殿,因其殿內有《善財童子五十三參畫像》而名聞遐爾。寺內還有碑刻兩塊,珍藏日本《大正藏》一部。大殿兩側是整齊的僧房,左前方為五觀堂,右前方是念佛堂,寺內還立有1942年重修時立的兩道石碑。果樹、花木,把整座寺廟點綴得格外雅致、清凈。通教寺山門外是一片蒼松翠柏、奇花異草的公園,使寺院的環境更顯幽靜。

北京通教寺