中國歷代名剎、高僧簡介(二)

14、西安西明寺

西安西明寺位于長安延康坊西南隅右街(在今西安市白廟村一帶),與同在右街的大莊嚴寺及位于左街的慈恩寺、薦福寺齊名。原先為隋朝楊素的私宅,大業年間,楊素之子楊玄感獲誅后沒官。武德初,為萬春公主宅;貞觀中,賜濮恭王泰。泰死后,改為福壽寺。唐高宗顯慶元年(656)高宗為孝敬太子病愈,將其改建為西明寺,有大殿十三所。西明寺落成之日,唐高宗親自參加了典禮,“遂賜田園百頃,凈人百房,車五十兩,絹布二千匹,征海內大德高僧,有毗羅、靜念、滿顥、廣說、鵬耆、辯子、鹙子、知會凡五十人”1985、1992年兩次發掘近萬平方米。1985年發掘寺院東部前院7000平方米,佛殿,東、西、南3個回廊,庭院、水道滲井、院墻、道路及石燈等遺址。

西明寺是南山唐代長安的主要寺院之一,也是唐代御造經藏的國家寺院。著名高僧道宣、玄奘及印僧善無畏等都曾在這里翻譯過佛典,佛藏中有許多佛經是在西明寺中譯成的。如《貞元新定釋教目錄》卷十三載長安年間有《金光明最勝王經》、《能斷金剛般若波羅蜜多經》、《曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經》、《掌中論》、《取因假設論》、《六門教授習定論》、《根本說一切有部毗奈耶》、《根本說一切有部尼陀那目得迎》、《根本說一切有部百一揭磨》《虛空藏菩薩能滿諸愿最勝心陀羅尼求聞持法經》《佛說般若波羅密多心經》等。日本高僧空海空海在返回日本建立真言宗之前,也曾在這里學習佛典。當時道宣為西明寺上座,奉敕與玄奘撰《行事鈔、戒疏,創律宗南山宗,被奉為律宗南山宗初祖。律宗實際上是三藏三學之一。道宣依五部律中四分律弘通戒律,故稱之為律宗。西明寺今已不存。道宣弟子鑒真往揚州大明寺繼續講究律學,大力發展律宗。到唐天寶年間又東渡日本,繼續弘揚律宗,律宗遂傳至日本。

西明寺今亦以藏經著名:西明寺藏有《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷十和日僧槃譚《新雕慧琳藏經音義紀事》,即所謂“西明藏”,這部經藏是唐代最早也是最豐富的佛教典藏,此后陸續譯出的新經,經官定頒行天下后,也要補入西明藏。如《開元釋教錄》卷九載:“手自書寫此新譯經,填續西明寺菩提院東閣一切經闕本”。僧人圓照在西明寺據此撰成《貞元新定釋教目錄》,即《貞元錄》。慧琳《一切經音義》亦據此撰成。慧琳《一切經音義》音注佛經共計一千三百部,五千七百余卷,始自唐玄奘譯的《大般若波羅蜜多經》,終于唐義凈撰的《護命放生法》,在某種程度上可以說是當時入藏佛經的縮影,由其所釋某部佛經的詞語可略窺這部佛經的一斑,由其所釋各部佛經則可略窺其時入藏佛經的經目概貌。

寺中擁有的碑文、壁畫、題榜、書法都是上乘的藝術珍品。如“寺額則為玄宗朝南薰殿學士劉子皋所書,入西門南壁,楊廷光畫神兩鋪,東廊東面第一間傳法者圖贊,褚遂良書,第三間利防等,第四間曇柯迦羅,并歐陽通書。”又有柳公權書《金剛經碑》。溫庭鈞《題西明寺僧院》說:“為尋名畫來過寺,因訪閑人得看棋。新雁參差云碧處,寒鴉遼亂葉紅時。自知終有張華識,不向滄州理釣絲。”可見在唐代,西明寺即以碑文、壁畫等著稱。

西明寺建筑裝潢也很精美。該寺仿天竺祗園精舍,氣象萬千,蔚為大觀。唐彥謙《西明寺威公盆池新稻》云:“蓮盆積潤分畦小,藻井垂陰擢秀稀”;元稹《西明寺牡丹》:“花向琉璃地上生,光風炫轉紫云英”,皆在描繪西明寺建筑中的藻井和琉璃瓦當之精美。寺中的牡丹也負有盛名,除上文提到元稹有《西明寺牡丹》外,白居易亦有《西明寺牡丹花時憶元九》、《重題西明寺牡丹時元九在江陵》。因此在文學史上也很有價值。

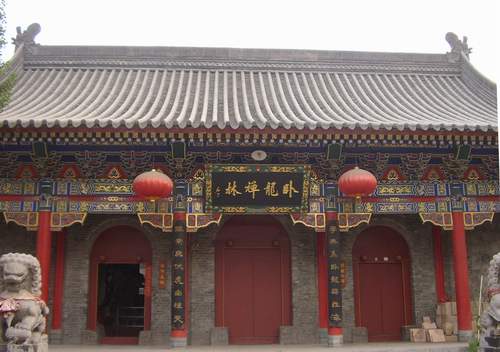

15、西安臥龍寺

西安臥龍寺位於陜西省西安市碑林區柏樹林街,為著名的各宗并宏的道場。是西安歷史悠久的古剎,1983年被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院。

臥龍寺創建于漢靈帝時(168—189),隋朝時稱“福應禪院”。在唐代因寺內保存著吳道子畫的觀音像,又稱“觀音寺”。唐懿宗咸通年間(860)和僖宗乾符年間(874),先後在寺內建立石刻陀羅尼經幢。宋初有高僧惠果入寺住持,終日高臥,時人呼為“臥龍和尚”。宋太宗時更寺名為“臥龍寺”。元朝時,臥龍寺得到重修。明朝洪武十年(1377年)再次重修。現在寺內保存下來的元、明、清石碑多通,記述了這段歷史。如明洪武十年(1377年)曾立石碑,現碑仍存大雄寶殿東邊,“碑石顯文如花朵,故人稱開花碑”。明正德十六年(1521年)、重修殿宇。清朝對臥龍寺也屢加修聾。清咸豐二年(1852年),重興為十方叢林,立碑記之。同治七年(1868年),重修殿堂,立“臥龍歷史碑”。1900年,八國聯軍入侵北京,慈禧太后與光緒皇帝避難西安,給臥龍寺帶來新的繁榮。慈禧太后施銀千兩重修殿宇,并建立石牌坊一座,宏大精美。慈禧還親書“慈云悲曰”、“三乘迭耀”匾額賜寺,并為山門書額“敕建十方臥龍禪林”。當時西藏、蒙古的喇嘛、王公們千里迢迢送來各類貢品、佛像,其中佛像均沼令送臥龍寺供養。所以現在寺內小型佛像甚多。1931年,朱子橋等人籌資修整了大雄寶殿和禪堂,同時廣購佛經,創辦了佛學國書館。后又請太虛法師來講經說法。對東院、西院房舍都進行了整修。1949年後,政府多次撥款修整殿宇,裝修佛像,使這座佛教古剎更加巍峨壯麗,金碧輝煌。1957年7月31日被西安市人民政府列為陜西省第一批重點文物保護單位。

臥龍寺占地面積15畝,分為中院、東院和西院三個院落。中院占地面積六畝,寺內的主要殿堂分布在這里。最南有山門五間。向北是金剛殿五間,內供四大天王像和韋馱、伽藍像。天王殿東邊是祖師殿,西邊為菩薩殿。再向北為大雄寶殿,面闊五閻,中間供釋迦牟尼佛及文殊、普賢菩薩像。後面是地藏菩薩像,兩側為二十四諸天泥塑像。

臥龍寺歷史上以禪宗道場為主、但兼傳播其他宗派的經典、教義,被稱作“各宗并宏的道場”。如1922年,妙闊法師在這里講解《唯識三十八頌》、《楞伽經》等,1931年太虛法師開講《金剛經》,1932年慈云法師講《圓覺經》,1942年和1949年后,朗照法師任住持,歷講《楞嚴經》、《法華經》等。寺內主要文物如下:

佛碑:現在寺內保存下來的元、明、清石碑多通。著名碑石有“佛足跡碑”、唐吳道子“畫觀音像碑”、明洪武十五年“臥龍歷史碑”、明英宗正統十年(1445)頒賜“藏經碑”、明武宗正德十六年(1521)“重修碑”、清咸豐二年(1852年)“重興十方規約碑”、同治七年(1868年)臥龍歷史碑、清光緒二十七年(1901)慈禧太后“捐銀兩重修碑”、民國三十五年(1946)“傳戒碑”。這些石碑,碑文清晰,是研究唐朝及明清時期臥龍寺的重要史料,同時也具有繪畫、書法價值。另有唐咸通及乾符年間石刻陀羅尼經幢和元代石碑,但字跡已模糊不清。

佛足跡碑:佛足刻在《明臥龍禪寺碑》的碑陰面,立大雄寶殿東邊,“碑石顯文如花朵,故人稱開花碑”。刻于明洪武二十年(1387)。碑正面銘文記述著臥龍寺的沿革。碑陰佛足跡碑在雙足大指上均刻蓮花,其余四指皆刻字,足掌刻千幅輪、三鉆、寶瓶、雙魚、寶劍等文。佛足跡是玄奘從西域帶回,并奉敕刻石供奉。圖下有銘文曰:“大唐貞觀中,有玄類法師親往西域求法,親獲瞻禮圖歸,進呈太宗皇帝,奉效刻石供奉以廣傳焉。大明洪武丁卯,寒水僧德明,長安臥龍禪寺提點行滿,命匠重鐫”。中華人民共和國成立后,在玄奘圓寂的宜君(今銅川)玉華寺,曾發現佛足跡碑殘石。

唐代吳道子所畫的觀音像刻石:為唐朝畫圣吳道子所畫的觀音像刻石。畫面線條遒勁,寶相莊嚴。寺內還有一通“唵字碑”,據傳碑文也系唐代高僧義凈自西域帶回鐫刻而成的,碑文無人辨識。宋太宗曾作詞贊道:“鶴立蛇行勢無休,五天玄字鬼神愁;儒門弟子無人識,穿耳胡僧笑點頭”。

《磧砂藏》:臥龍寺還收藏有舉世聞名的《磧砂藏》。《磧砂藏》是南宋平江府(蘇州市)磧砂延圣院募刻的“大藏經”。從南宋紹定四年(1231)至元至治二年(1322)歷時90多年才完成;共計1532部,6362卷,59l函,全部梵篋裝幀,柳字書體,刻印精致,有很高的歷史價值,現保存在陜西省圖書館,尚存5千余卷。寺內還珍藏著古印度的貝葉經(即寫在貝多羅樹葉上的佛經),宋咸平年間所鑄鐵鐘、西藏喇嘛留贈的大理石香爐等,皆有很高的文物價值。

西安臥龍寺

16、西安廣仁寺

西安廣仁寺位于西安市西北隅,是西安著名的唯一的藏密黃教佛寺。清朝初年,清政府在西藏、青海藏傳佛教上層喇嘛進京朝見皇帝的沿途,建立寺院,為清代蒙、藏族喇嘛、活佛往來內地駐錫之所。廣仁寺就是康熙四十四年(1705年)康熙皇帝敕命興建的,康熙親書“慈云西蔭”殿額賜寺。該寺現存康熙撰文的建廣仁寺碑一通,反映了當時的歷史背景。廣仁寺創建至今只有二百多年歷史,但它卻是藏漢文化交流,民族結的見證。1983年被國務院列為漢族地區佛教全國重點寺院。廣仁寺建成後,西藏、蒙古、青海、甘肅等地區的活佛、喇嘛路過陜西時,均住寺瞻禮。1911年辛亥革命後,廣仁寺一度被理門公所占據,不久即恢復為喇嘛寺院。寺內常駐軍隊,寺院備受摧殘。1931年,寺門外城墻所埋火藥忽然爆,東門外樹木全毀,殿堂的屋瓦也被炸壞,方丈室轟倒,唯經像安然無損。後由楊虎城將軍出資修復。1952年政府撥款整修廣仁寺,使大雄寶殿、藏經殿、菩薩殿及僧寮、廂房等全部煥然一新,法相莊嚴。丹增加措喇嘛,班禪額爾德寺,路過陜西時,都受到廣仁寺僧眾的歡迎,班禪大師還在廣仁寺為眾說法。喜饒嘉措大師19949年後也多次在廣仁寺“為大眾說皈依,普結法緣”。當時,蒙古族關符清大喇嘛任廣仁寺住持。廣仁寺所承法系為臧傅佛教黃教密宗,寺內用藏誦經咒,每逢農歷十月二十四和二十五日,舉行紀念宗喀巴成道日燈會,善男信女紛涌而至,寺內鐘鼓齊鳴,梵唄振洱,燈火輝煌,香煙繚撓,十分熱鬧。

廣仁寺占地面積約16畝,布局錯落有致,以玲瓏精巧見長,是一座具有漢族地區寺院建筑特色的喇嘛寺院。但寺內供奉的佛像、所藏經典、僧眾修持都依承藏傳佛教,主要弘傳黃教格魯派宗風。大雄寶殿正中供奉三尊佛像,正中是莊嚴、精美絕倫的鎏金銅綠度母像,左側是木髻天母像,右側是木質巨光天母像,均為唐朝文物。其它殿堂內還供奉有明朝木質阿彌陀佛像、印度造釋迦牟尼像、西藏造鎏金銅佛像等。寺內主要佛教建筑依次為山門、大雄寶殿、藏經殿、法堂三重殿堂,兩側有配殿、廂房、跨院,殿堂畫棟雕梁,十分富麗。院內蒼松翠柏,花草蔥蘢。

廣仁寺內文物有所謂“鎮寺八寶”:康熙御筆《御制廣仁寺碑》;《御制廣仁寺碑》手稿真跡;萬年燈;清代檀香木供座;乾隆御賜漢白玉蓮花缸;慈禧西行賞賜楠木龍燈一對;佛祖十二歲等身像承座唐代蓮花寶座;明版《大般若波羅密多經》6600卷。還有“六大匾額:康熙題寫“廣仁寺”;趙樸初題寫“廣仁寺”;康有為題寫“莊嚴佛土”;康熙題寫“慈云西蔭”;慈禧題寫“法相莊嚴”;乾隆題寫“佛教圣地”。

西安廣仁寺

大藏經:廣仁寺藏經甚豐:有明正統五年(144O)刊刻、清康熙四十五年(1706)又續刊印的《大藏經》一部,這部藏經為梵筴本,紙質光潔,書體嚴整,卷首刻有精美的線刻佛畫。每十卷為一函,共677函,6770卷。每函又按千字文標明序列,用黃色包袱包裹,十分整齊。寺內還珍藏一部北京版的《藏文大藏經》,康熙三十九年所賜,共107包,為甘珠爾類(佛部),收入律、經、密咒三部分。有目錄(漢、藏、滿、蒙四種文字并列)、密部、大般若、二萬五千頌、萬八千頌、諸般若、寶釋部、華嚴部、諸品經、律部和八千頌等內容。該版藏經是清王室宮本,刻造、裝幀頗為精良,版型較一般藏文經大,每筴霏畫均為手工繪制,筆觸細膩,設色鮮麗,大多出自藏、蒙名僧畫家手筆,極為珍貴。

蓮花缸:為白色大理石雕成,在講經堂前。直徑1.4米下有圓形石座,通高l.5米。缸身遍布蓮花繞枝圖案,十分精美,徑囗刻有隸書銘文,是清乾隆時西安崇圣寺所造,後來移到廣仁寺。

廣仁寺講經堂前蓮花缸

敦煌塔:廣仁寺有二座古塔,為西晉永康年間所造。在廣仁寺的下院勝嚴寺(又稱敦煌寺),在漢長安城遺址東北角青西村,緊鄰宣平門遺址。現僅存一座。

廣仁寺敦煌塔

17、長安縣興教寺

長安縣興教寺位于陜西省長安縣樊川的少陵原畔,距西安市約20公里,是國務院確定的142座漢族地區佛教全國重點寺院之一。創建于唐高宗總章二年(669),是唐朝玄奘法師與弟子窺基、圓測安葬地。當時樊川一帶寺院云集,興教寺與興國、華嚴、牛頭、觀音、云棲、禪定、法幢等并稱“樊川八大寺院”,而興教寺位列樊川八寺之首。唐肅宗李亨來此處游覽,題塔額曰“教”,從此,這座寺院名曰“興教寺”。宋朝時,興教寺“殿宇法制,粗密莊嚴”。明清時,幾廢幾興。到清同治年間(1865年)寺內殿堂均為戰火所焚,唯三座靈塔幸存。l922年,妙闊法師募修了大殿五間,寮房十間。1930至1934年,朱子橋等人募資補修了三座靈塔。1939年程頌等募修大雄寶殿、藏經樓、山門等。l949年後,妙闊法師自任住持,法因任監院,僧人過著半農半禪生活。今日興教寺修繕一新,這里俯視樊川,潏河如帶;南望終南玉案峰,萬峰聳立;西觀神禾,起伏如畫;綠樹環抱,風景秀麗,環境優美。成為國內外游人香客參觀訪問、造香朝拜圣地。

寺內主要建筑最具歷史價值的是玄奘法師及兩大弟子窺基、圓測靈骨塔,所謂“龍象三塔”。另外興教寺法堂內供元朝所鑄千佛繞毗盧銅佛像一尊,高2米,重約2700余斤;明朝銅鑄阿彌陀佛像,另有有唐朝銅鑄觀音像,明朝木雕地藏菩薩像,皆是寺內珍貴文物。東院藏經樓上收藏著明清刻引佛經和近代影印經典達萬卷之多,還珍藏著梵文、巴利文、貝葉經等。西院有一座構筑精巧的“慈恩殿”,殿內有玄奘及弟子窺基、圓測石刻像各一座,這三座石碑為1930至1934年間刻制,玄奘和窺基法師畫像是依舊日本東京收藏我國唐朝官中所供玄奘、窺基畫像印制刻石。玄奘石刻像高約一米,身穿短褐,足登布屐手執雨傘,背著裝滿經書的背夾,背夾上掛一盞明燈。

西安興教寺

慈恩三塔為玄奘及兩大弟子窺基、圓測靈骨塔。其中玄奘靈塔高23米,矗立在西院蒼翠松竹之中。玄奘(600-664)是唐朝法相宗創始人,佛經翻譯家。唐高宗麟德元年(664)圓寂于宜君縣玉華宮。消息傳至京城長安,朝野為之悲戚,唐高宗悲嘆:“朕失國寶矣”。玄奘遺骨在長安城東白鹿原上安葬時,送葬者達數萬人。總章二年(669年),唐高宗下詔將玄奘遺骨葬少陵原畔(今址),建五層磚塔葬之,隨即建寺。玄奘塔因唐中宗溢玄奘“大遍覺”,故又稱“大遍覺塔”。玄奘塔是我國現存最古老的仿木結構樓閣式磚塔。塔身通體用青磚砌成,做四角錐體,共五級,平面呈正方形,底層邊長各5米。塔面作仿木結構,用磚砌作扁柱、欄額及斗拱,均分作三間。塔檐疊層砌出,檐下均飾兩層菱角牙子。次層以上塔心實砌,不能登臨。塔底層南面有拱行券洞,龕內有玄奘泥塑像。塔底層北面壁上鑲嵌唐朝文宗開成四年(839)《唐三藏大遍覺法師塔銘》,劉珂撰文,僧建初書丹。整個塔造型既簡潔明快,又莊重穩固,歷經一千三百多年仍巍然屹立,在我國建筑史上具有極大價值。

玄奘弟子窺基、圓測塔并列左右。塔高約七米,三層四面分別有“基師塔”和“測師塔”匾額。窺基塔建于唐高宗永淳元年(682)。窺基(632—682),俗姓尉遲字洪道,是唐開國大將軍尉遲敬德之侄,17歲從玄奘出家。他聰慧博學,深受玄奘器重,與神坊、嘉尚、普光號稱“百部疏主”。。圓測(613—696)是唐朝新羅(朝鮮)僧人。自幼出家,15歲到中國從玄奘學法,通梵語、藏語等六種語言,幫助玄奘譯經,成為奘門高足之一。圓測圓寂后,初葬與河南龍門香山寺,后來弟子將其移葬于陜西終南山豐德寺東嶺。圓測塔是宋徽宗政和五年(1115)所建。僧人從豐德寺所葬部分遺骨中分藏于此塔中。

1953年,周恩來總理曾陪同印度總理尼赫魯來興教寺瞻仰玄奘;1954-1956年,緬甸總理吳努、尼泊而文化化部長乾達也先後來寺瞻仰玄奘塔。興教寺成為促進我國同亞洲各國友好往來的橋梁和紐帶。

玄奘大師靈塔

玄奘塔旁基師塔

18、長安縣香積寺

長安縣香積寺地處終南山子午谷正北神禾原西端,距西安城南約十七公里。香積寺是中國佛教凈土宗正式創立后的第一道場,被奉為凈土宗祖庭。

香積寺原名光明寺,后改稱香積寺。唐高宗建于永隆二年(681),這年善導圓寂,其弟子懷惲造崇靈塔以藏骨灰,唐神龍二年(706),又于塔側廣建寺院,稱為香積寺。香積寺建成后,面積廣大到要“騎馬關山門”,堂殿、樓臺華美壯麗,一如佛經中所說的忉利天宮和釋迦牟尼在舍衛國居住說法的精舍祗樹給孤獨園,景色園林,神木靈草,常年含翠,葉暗花明,艷麗宜人。寺內供奉著唐高宗送來的舍利子,前來瞻仰禮拜的善男信女極多,香火頗盛,連武則天也“志想金園,情欣勝躅。事頻臨凈剎,傾海國之名珍;或屢訪炎涼,舍河宮之秘寶”。寺內的善導供養塔,突兀而起,欲與終南峰巔爭高。唐代著名詩人王維所作的《過香積寺》形象描繪了香積寺一帶的寺院園林美景:“不知香積寺,數里入云峰。古木無人徑,深山何處鐘。泉聲回危石,日色冷青松。薄暮空潭曲,安禪制毒龍”。唐代是香積寺的極盛時期,之后歷經變更,到明代仍基本保持原狀,有詩說:“古塔依蕭寺,長川抱泃河。林深青靄淡,地僻白云多”清代前期香積寺狀況并不次于明代,但清中葉后已呈一派衰敗。一九七九年開始對香積寺重新修整,首先加固補修了善導供養塔,使這座唐代古塔重現昔日風采。修復了善導影堂、金剛殿、三間殿,并新修了大雄寶殿和佛堂。在大殿內新塑佛像,并安放了日本凈土宗信土贈送的善導大師坐像。神禾原上的千年古剎又恢復了往日的風采。

香積寺為唐代高僧善導大師塔院。善導(613—681),也叫光明和尚。俗姓朱,山東臨淄人,幼年出家修業,后見西方凈土變相精美無比,于是嘆曰:“何當托質蓮臺,棲生凈土。”他仰慕東晉慧遠結社發愿往生凈土的高風,親往慧遠創建的廬山東林寺尋蹤禮敬。又到山西玄中寺求教于高僧道綽,從而最后堅定了對凈土法門的信仰。善導回到長安弘傳凈土法門,為爭取信徒,創宗立說而奔走。最初善導未能確立自己的地位,且又住在偏僻的藍田山區,暫時被排在“山僧”之列。但又經過數年努力,形式迥異,“滿長安城,皆悉念佛”。善導住寺三十年,除洗浴之外,一直不脫衣服,始終穿衣坐睡,佛教不倒丹。平日舉目不見女人,淡泊一切名利之心。所創立的凈土宗如得意春風,吹遍長安,“仕女奉者無量”。凈土法門大興,以致有“家家觀世音,人人阿彌陀”的說法。善導在世時,其徒眾成千上萬,信徒中有人每日誦佛號十萬聲,一生誦《阿彌陀經》五十萬遍。至今內地佛教仍以《阿彌陀經》為日課,以念佛為普遍的修行途徑,佛教徒相見時都以“阿彌陀佛”為口頭致敬語,可見凈土宗與禪宗相融,凈禪合一。凈土宗在九世紀時傳入日本,至今影響仍很大。埋葬其遺骸的香積寺也遂成為凈土宗的祖庭。日本凈土宗直紹凈宗亦奉香積寺為祖庭。王維的《過香積寺》詩還被編入日本小學課本。

香積寺內善導像

善導大師塔又名香積塔,為凈土宗祖師善導的靈骨塔。為平面方形密檐磚塔,每面三間,周圍為厚墻,中間為空筒(即塔層樓板毀去,從塔基到塔頂為空筒狀)。塔原高十三層,經多年風雨剝蝕,現存十層半。每層均開卷門,門洞按比例縮小塔角方直,線條輪廓明晰,顯得分外颯爽挺拔。善導塔建成之后,即在塔身上刻下《金剛經》全文。今日在每層門洞兩邊的磚框內的一道道深淺相間的紅白豎線是填寫經文后涂上的一層保護色。全塔樸實無華,為關中名塔。

香積寺與崇靈塔

19、長安縣凈業寺

長安縣凈業寺位于陜西省長安縣終南山北麓之鳳凰山(亦稱后庵山)上,距西安市約35公里,是國務院確定的142座漢族地區佛教全國重點寺院之一。

凈業寺始建于隋末,唐初為高僧道宣修行弘律的道場,因而成為佛教律宗的發祥地。凈業寺亦因道宣弘揚律宗而達極盛,后漸衰落。據寺內所存明朝《道宣律師略傳》及清朝《鐘鼓樓碑》記載:明正統二年(1437),凈業寺住持云秀募集資金,重修殿堂。明天順四年(1460)住持本泉籌集修葺寺院,明嘉靖三十四年(1555),因地震塔傾,到隆慶年間(1567)才加以修復;清康熙五十二年(1713),寺僧又重修道宣律師塔。嘉慶十八年(1813),重修殿宇。道光年間(約1832年),寺況稍盛,寺產田地頗豐,在東山谷修建茅蓬68間,供僧人禪修。“文革”中寺院被毀。十一屆三中全會落實宗教政策后,政府撥款,重修山路、天王殿、大雄寶典、祖師殿、禪堂、客堂、僧寮,增建五觀堂、廚房等,使這座千年古寺煥然一新。寺內主要文物有祖師堂。

終南山間凈業寺

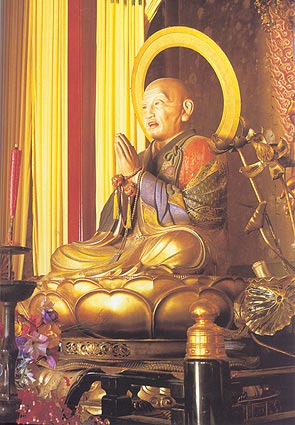

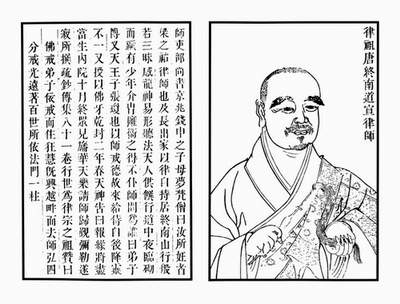

祖師堂供奉南山律宗祖師道宣的殿堂。道宣(596-667),俗姓錢,丹徒(今江蘇丹徒)人。自幼聰慧,9歲能作賦,15歲出家,20歲受具足戒,先后師從智顗、智首等律學大師鉆研律學,曾在大禪定寺聽智首律師講《四分律》四十遍,歷時十年。而后四方參學,“居無常師,追千里如咫尺;唯法是務,跨關河入一葦;周游晉魏,批閱累于初聞;顧步江淮,緣枸彰于遒聽。隨以立年,產尋鉛墨,律儀博要,行事謀猷,圖傳顯于時心,鈔疏開于有識;或注或解,引用寄于前經,時抑時揚,專門在于成務。”(《道宣律師略傳》)唐高祖武德七年(624),道宣結廬終南山,始居白泉寺、豐德寺,后得護法菩薩之示,遂移居凈業寺。此后四十余年,道宣律師除兩次出山,被禮請參加玄奘法師在長安弘福寺、西明寺組織的譯場外,其余時間均在凈業寺潛心禪定,研究律學。他的關于《四分律》著述,如《四分律刪繁補闕行事鈔》、《四分律刪繁隨機羯磨疏》、《四分律含注式戒本疏》被稱為“南山三大部”,再加上《四分律拾毗尼義鈔》、《四分比丘尼鈔》等著作,在中國佛教史上占有極其重要的地位。唐高宗乾封二年(667),道宣在終南山清宮精舍創立戒壇,依其所制得傳戒、受戒儀規為諸州沙門二十余人傳授具足戒,所著《關中創立戒壇圖經》成為后世戒壇之模范。道宣律師生平“三衣皆佇,一食為菽,行則仗策,座不倚床”,其道行盛名遠播西域,唐開元三大士之一金剛智法師亦幕名來長安親近道宣律師。玄奘、窺基、圓測法師、牛頭祖師及孫思邈等與道宣律師交往的故事頗多。乾封二年(667年)十月三日圓寂,葬于壇谷石室。唐高宗詔令天下寺院奉供道宣律師畫像,并令名匠韓伯通為其塑像。唐穆宗曾下贊曰:“代有完人,為如來使。龍鬼歸降,天神奉侍。聲飛五天,辭驚萬里。金烏西沉,佛日東舉。稽首皈依,肇律宗主。”后人因其長期居住終南山,尊稱他所弘的《四分律》為“南山宗”,亦尊稱他為“南山律祖”道宣律師門下有受法傳教弟子千人,著名的有大慈、文綱、文剛以及文剛的弟子道岸、道宗等。道宗的再傳弟子鑒真后來從揚州大明寺東渡,將律學傳到日本,成為日本律宗祖師。

凈業寺祖師堂

祖師堂內長明燈前佛龕內為道宣塑像

道宣像

20、戶縣草堂寺

戶縣草堂寺位于西安西南三十公里戶縣圭峰山北麓,距今已有1600年的歷史,據《秘藏記鈔》:草木皆可成佛。佛教天臺宗、真玄宗皆主張草木可以成佛。草堂寺即因此得名。草堂寺是西安地區留存至今的最古老的名剎之一,是佛教傳入中國后第一個國立譯經場,與佛教的多種宗派(包括日本日蓮宗)有著密切關聯,也是中國佛教三論宗的祖庭。

草堂寺于后秦姚興弘始三年(401),為西域龜茲三藏法師鳩摩羅什在此譯經所建。為我國佛教史上在翻譯佛經方面作出重大貢獻的鳩摩羅什大師譯場。鳩摩羅什入關至此后,義學沙門云集關中,譯場諸助手亦聽鳩摩羅什講授義理,鳩摩羅什門人號稱三千,最著名的有僧肇、僧睿、道融、曇影等,后世稱為四杰、八俊、十哲。三論宗奉羅什大師為開祖,草堂寺為祖庭。日本佛教三論宗以此寺為朝禮圣地。唐代,華嚴宗五祖宗密亦住持此寺,在此撰寫《圓覺經疏》。后因安史之亂,寺院半毀。唐昭宗時曾敕令重修。

草堂寺一帶為秦漢時上林苑。地近終南山,水有太平、高冠毓其秀;山有子房、圭峰鐘其靈。這里幽覓古、探奇攬勝之地。草堂西北角茂密的竹林旁之煙霧井,據言井下有蛟龍臥巨石上,早晚呼氣,由井口冒出形成淡紫色煙霧,迷漫游離于圭峰之巔草堂之上,搖曳縹緲,沿屏列的終南北麓,悠悠向帝京長安而去。“草堂煙霧”是長安入景之一,清代詩人朱集義曾有詩云:“煙霧空朦疊翠生,草堂龍象未分明。鐘聲縹緲云端出,跨鶴人來玉女迎。”(《甘亭十二景》)其實煙霧是由地熱運動造成的,后來地熱改道,而今就再無煙霧了。

寺內重要文物有鳩摩羅什舍利塔和 《唐故圭峰定慧禪師碑》。

陜西戶縣草堂寺

鳩摩羅什舍利塔為安放鳩摩羅什舍利之塔。鳩摩羅什,古龜茲人,中國佛教四十譯師之一。他7歲隨母出家,精通大、小乘經論,漢文修養很高。他是玄奘之前譯經成就最顯著者,自公元401年到長安,先后譯經300余卷。他所譯的經典對后來中國佛教的發展產生了極大影響,不僅所譯經論的內容上,第一次有系統地介紹了根據般若經類而立的大乘性空緣起之學,而且在翻譯文體上也一變過去樸拙的古風,開始運用達意的譯法,使中土主要誦習者易于接受理解,而為義學方面開辟了廣泛的園地。羅什以虔敬熱忱的態度譯經,“曲人方言,趣不乖本”,再考慮到中土誦習者的要求,在傳譯上或增或減,務求達意,特別在傳譯富有文學趣味的大乘佛典《法華》、《維摩》、《大智度》等經時,力求不失原意外,也注意保持原文的語趣。羅什對印度典籍、梵文、華文和文學均有相當素養,故能創造出一種讀起來兼具外來語與華語調和之美的文體。因此他譯的經,特別為中土佛經所樂誦。對后來的佛教文學,大乘根本教理的移植和弘傳,功不可沒。并提供了開創“天臺宗”、“凈土宗”等的根據。羅什對自己所譯經論的質量十分自信,圓寂前在眾徒面前鄭重地說:“我傳譯的經論若無謬誤,我焚身之后,舌不焦爛。”后來,以火焚尸,薪滅形碎,惟舌不爛,果如鳩摩羅什臨終所言。據說在塔中存有羅什大師舌頭的舍利。當然,羅什空前的成就,是和長安先期的譯業基礎,以及當時參加譯場的諸多得力助手分不開的。長安在前秦時,道安即在此資勵譯事,創立譯場,已漸成譯經重鎮,后秦朝廷更為崇佛,大力擴充譯場,開國立譯場之端。僧人道生、道恒、慧觀、慧嚴等參與譯場者,既精教理,又善文辭,執筆承旨,各展所長。

塔由西域所貢大理石建造,塔高2.46米,八面十二層,它所用的石頭是西域所供,是用玉白、磚青、墨黑、乳黃、淡黃、淺藍、赭紫及灰色等八種顏色的寶石雕刻鑲砌而成,故稱“八寶玉石塔”。塔上刻有“姚秦三藏法師鳩摩羅什舍利塔”的字樣。方座的圓臺上方刻數山,象征佛法中的須彌山,其上三層重疊云臺浮雕精妙的蔓草。云臺上為八角形龕,上覆四角攢尖形座頂,頂端做寶珠形。寶龕上方屋脊形覆蓋之下陰刻的佛像,為六朝以來流行式樣,但缺乏簡潔而略顯煩瑣,又不如初唐之雄麗,據此可推知建塔的時間約在羅什圓寂后三四百年。此塔經千年未遭風雨侵蝕和兵亂損傷,完整如新,倍覺可貴。唐太宗《贊鳩摩羅什詩》碑云:“秦朝朗現圣人星,遠表吾師德至靈。十萬流沙來振錫,三千弟子共翻經。文含金玉知無朽,舌似芝蘭尚有馨。堪嘆逍遙園里事,空余明月草青青。”

草堂寺內鳩摩羅什坐像

安放在塔亭內的鳩摩羅什舍利塔

《唐故圭峰定慧禪師碑》草堂寺大殿有單檐十二間碑廊,成凹字形,紅柱木欄對芳圃,壁嵌石碑數十塊。其中以《唐故圭峰定慧禪師碑》最為珍貴,現存于與鐘亭相對的碑亭內。圭峰定慧禪師即宗密(780—841),被尊為華嚴宗五祖。俗姓何,果州西充(今四川西充)人,少年即通儒學,二十八歲時偶謁禪師道圓,言談相契,隨之出家,受《圓覺經》,讀而有悟。又云游問師,得澄觀所撰《華嚴經疏》等,鑒之欣然,乃往長安覲澄觀,晝夜隨侍二年,并到南山智炬寺遍閱藏經三年,后在草堂寺弘法修禪。宗密與朝廷權臣過從甚密,多次被唐文宗邀入內殿問法,朝臣士庶崇者很多。宗密雖被尊為華嚴宗五祖,但一生弘法并非華嚴一宗。其著述甚豐,今存《華嚴經行愿品疏鈔》等八十六卷,主要思想是繼承智儼以后的性起說,并主張教禪一致。

陳友冰編寫

參考資料:杜繼文《佛教史》、湯用彤《魏晉南北朝佛教》、薛林平《中國佛教建筑》、張馭寰《中國佛教寺院建筑講座》、曹昌治、羅哲文《中國古代建筑:佛教》、周維權《中國園林史》、陳友冰《《應用美學》、《文化專題電視系列片:中國寺廟》、互聯網 。