中國歷代名剎、高僧簡介(二)

一、河南

1、洛陽市白馬寺

漢永平十一年(68)創(chuàng)建,為佛教傳入中國后興建的第一座官辦寺院,有中國佛教的“祖庭”和“釋源”之稱。白馬寺在佛教史上有多個第一:建在中國第一次西天取經(jīng)-永平求法時期;最早來華傳教的印度高僧攝摩騰、竺法蘭禪居于此寺;有中國第一座譯經(jīng)道場-清涼臺。攝摩騰和竺法蘭在此譯出我國第一部漢文佛典《四十二章經(jīng)》,另一位天竺僧人曇柯迦羅又在此譯出了第一部漢文佛教戒律《僧祗戒心》;保存有最早傳入中國的梵文佛經(jīng)-貝葉經(jīng);第一個漢人出家和尚-朱士行受戒于白馬寺;寺外有中國第一古塔-齊云塔。另外寺內(nèi)還保存了大量元代夾纻干漆造像如三世佛、二天將、十八羅漢等,彌足珍貴。1961年被國務院公布為第一批重點文物保護單位。1983年,被國務院確定為漢族地區(qū)佛教全國重點寺院。

白馬寺因“白馬馱經(jīng)”而得名。據(jù)《后漢書》記載,東漢永平七年(公元64年),漢明帝劉莊因夜夢金人降臨,身高六丈,頂佩白光,自西方飛來。大臣傅毅認為這是西方的佛,明帝遂遣使蔡愔、秦景、王遵等十余人往西域拜求佛法。他們在西域的大月氏(古代阿富汗)遇到了來自天竺的僧人攝摩騰和竺法蘭,于是相偕同返中原。永平十年,漢使及印度二高僧以白馬馱載佛經(jīng)、佛像抵達東都洛陽,漢明帝躬親迎奉。為了讓摩騰和竺法蘭兩位高僧居住和譯經(jīng),永平十一年,漢明帝赦命在城西的雍門外按天竺式樣構建了一組建筑,以僧人們暫住的“鴻臚寺”的“寺”字稱之,并為紀念白馬馱經(jīng)之功,而命名為白馬寺。白馬寺自建立后,就成為中國佛教的傳播中心之一。攝摩騰和竺法蘭在這里譯出了第一部漢文佛經(jīng)《四十二章經(jīng)》,后來,歷朝歷代也有許多西域和其他國家的僧侶來此學習、交流。到北魏時期,洛陽諸寺中,白馬寺的香火最為隆盛。唐朝時,武則天任命她的男寵薛懷義為白馬寺的主持,并在垂拱元年(685年)為寺院進行了大規(guī)模的擴建。這時的白馬寺發(fā)展到了歷史上的頂峰,建筑宏偉,有僧眾千余人,并吸引各國的佛教徒前來朝拜。此后白馬寺又幾經(jīng)興廢,明嘉靖三十四年(1555年)和清康熙五十二年(1713年)的兩次重修,奠定了今日的格局。文化大革命期間,一切宗教活動均予以停止。1972年為接待柬埔寨西哈努克親王而進行了修復。今日白馬寺方丈為釋印樂法師。

白馬寺著名的佛教建筑和工藝有:

清涼臺位于寺院后部,是一座雄渾古樸、蔚為壯觀的磚砌高臺,東西長42.8米,南北寬32.4米,高約6.5米。原是漢明帝劉莊乘涼、讀書的地方。永平年間,蔡愔等取經(jīng)回來后,即把所取經(jīng)典和佛像供奉在此臺上,同來的印度二高僧也在此臺上禪居和譯經(jīng)傳教。第一本漢文佛經(jīng)《佛說四十二章經(jīng)》便是在這里譯出問世的。自東漢后,此臺均為歷代藏經(jīng)之處。臺上建有毗盧閣。此殿重檐歇山,飛翼挑角,巍峨峭拔,古香古色,具有古建筑的獨特風格。該殿面闊15.8米,進深10.6米。始建于唐代,元代重建,明代嘉靖三十四年重修。閣內(nèi)正中有一座磚臺座,設一木龕,龕內(nèi)供奉一尊毗盧遮那佛像,左立文殊,右立普賢,這一佛兩菩薩,在佛教中合稱“華嚴三圣”。該像為清代所塑。毗盧閣前,東有攝摩騰殿,內(nèi)供印度高僧攝摩騰大師塑像;西有竺法蘭殿,內(nèi)供印度高僧竺法蘭塑像。今山門東西兩側(cè)尚有二僧之墓。

洛陽白馬寺清涼臺天竺僧人攝摩騰和竺法蘭在這里譯出了第一部漢文

佛經(jīng)《四十二章經(jīng)》,曇柯迦羅在此譯出了第一部漢文佛律《僧祗戒心》

齊云塔又名釋迦舍利塔,為中國第一古塔。創(chuàng)建于東漢永平十二年(公元69年)。據(jù)《釋源大白馬寺齊云塔靈異記》記載:己巳年二月八日,漢明帝劉莊駕臨白馬寺,會見騰、蘭二位印度高僧。當時攝摩騰問:寺之東南是何館室?帝曰:很早以前,那里忽然涌起一個土阜,高丈余,人們把它鏟平,接而復出。其上時放光明,百姓皆以為奇,故稱“圣冢”,自周代以來,經(jīng)常祭祀,祈求靈驗,然情由未知。攝摩騰道:《全藏》有云:如來滅度百年之后,有阿恕伽王,安放佛舍利于天下,共有八萬四千處,東土中國有十九處,陛下所言“圣冢”,即十九處中之一處。由此,帝便下詔,于“圣冢”之上,依二高僧所傳印度佛塔樣式,建佛塔九層,高五百余尺,岌若岳峙,號曰:“齊云”。

齊云塔在白馬寺以東250米處,現(xiàn)為方形密檐式磚塔。塔邊長7.8米,通高35米,13層。每層南邊開一拱門,可以登臨眺望。漢塔毀圮后,五代后唐李存惠在此修造一座九級木塔,北宋末年為金兵燒毀。現(xiàn)存寶塔建于金大定十五年(1175年),故又稱“金方塔”。是一座十三層的四方形密檐式磚塔,高約25米。塔的外形具有唐代風格,輪廓采用拋物線設計。塔的底部為方形須彌座,各邊長7.8米,塔頂置寶瓶式塔剎。齊云塔與清涼臺、騰蘭墓、斷文碑、夜半鐘、焚經(jīng)臺合稱“白馬寺六景”。

白馬寺建于金大定十五年(1175)的齊云塔

宋代石馬為宋代石雕,立于山門兩側(cè),成為白馬寺標志。寺內(nèi)還有碑刻40多方,對研究寺院的歷史有重要價值。

白馬寺六景為清涼臺、焚經(jīng)臺、夜半鐘、騰蘭墓、齊云塔、斷文碑。寺中有如琇和尚詠此六景的詩碑,現(xiàn)嵌于竺法蘭殿門外南側(cè)壁間云:

清涼臺:蘭臺畫閣碧玲瓏,皓月清風古梵宮。石磴高懸人罕到,時聞爽籟落空濛。

焚經(jīng)臺:榆檔貝文是也非,要從烈焰定真機。虛空說偈人西去,剩有荒臺鎖翠微。

夜半鐘:古寺云深蘚徑封,離離百八動千峰。洛陽多少盧生夢,枕上驚回第幾春。

騰蘭墓:堂封對峙依林隈,斷碣模糊長綠苔。金骨流香天地永,不隨人世化飛灰。

齊云塔:風回鐵馬響云間,一柱高標絕陟攀。舍利光含秋色里,崚嶒直欲壓嵩巒。

斷文碑:筆鋒磨滅失真蹤,天妒奇文蘚盡封。會有秋風生怒雨,森森鱗鬣起蛟龍。

白馬寺六景中的“騰蘭墓”,騰蘭即天竺高僧摩騰和竺法蘭,兩人自永平十一年

來白馬寺,在此譯出我國第一部漢文佛典《四十二章經(jīng)》,并終老于此。

2、少林寺

位于鄭州市登封嵩山五乳峰下,由于其坐落嵩山的腹地少室山下的茂密叢林中,所以取名“少林寺”。為我國禪宗各派的共同祖庭,禪宗初祖菩提達摩在此創(chuàng)立禪宗,亦是少林武術的發(fā)源地,號稱“天下第一名剎”。 嵩山少林寺景區(qū)是國家旅游局首批5A級旅游景區(qū),并被聯(lián)合國列入世界遺產(chǎn)名錄。其中塔林、初祖庵1996年被公布為國家級重點文物保護單位。

少林寺始建于建于北魏太和二十年(496)。孝文帝拓跋燾為了安置他所敬仰的印度高僧跋陀羅尊者,在與都城洛陽相望的嵩山少室山北麓敕建少林寺。由于嵩山為北魏時期北方坐禪修道中心,加上跋陀與孝文帝的特殊關系,所以跋陀的弟子及其再傳弟子們,皆成為當時禪學的重要精英群體,對后世佛教發(fā)展影響巨大。北魏正始五年(508),高僧勒拿摩提和菩提流支先后來到少林寺,開辟譯場,共同翻譯印度世親菩薩《十地經(jīng)論》,歷經(jīng)三年,完成行世,有力地推動了北方禪學的發(fā)展,少林寺成為當時佛學重鎮(zhèn)。其間,又有南印度高僧相傳達摩祖師從海上經(jīng)廣州、南京,然后“一葦渡江”來到嵩山,在少林寺廣召信徒,弘揚佛法禪宗,從此確立了少林寺作為禪宗祖庭的地位。

少林寺建寺以來,經(jīng)歷了數(shù)廢數(shù)興的曲折歷史:北周建德三年(574)武帝禁佛,寺宇被毀。大象年間重建,易名陟岵寺,召惠遠、洪遵等120人住寺內(nèi),名“菩薩僧”。隋代大興佛教,敕令復少林之名,賜柏谷塢良田百頃,成為北方一大禪寺。唐初秦王李世民消滅王世充割據(jù)勢力時,曾得寺僧援助,少林武僧遂名聞遐邇。高宗及武則天亦常駕臨該寺,封賞優(yōu)厚。唐中宗弘道元年(683),禪宗教派重要領袖法如禪師入少林寺傳教,六年后圓寂于少林寺。當時著名禪師如慧安、靈運、同光等,皆駐錫少林寺。一代名僧玄奘法師(600—664年)曾先后兩次上表,請求入少林寺習禪譯經(jīng),卻未獲準。新羅國僧慧昭于元和五年(810)入少林寺習禪多年,公元830年回國建玉泉寺,圓寂后謚號“真鑒國師”。唐會昌年間,武宗禁佛,寺大半被毀,迄唐末五代,寺漸衰頹。宋代略有修葺。元代少林寺更是名僧輩出,是少林寺的第二個輝煌時期。元皇慶元年(1312),元仁宗命曹洞宗領袖福裕禪師住持少林寺,封贈為大司空開府儀同三司,統(tǒng)領嵩山所有寺院。一時中外僧眾云集,演武禮佛,僧眾常有兩千人左右。由此開啟了一百多年少林寺禪學歷史最輝煌時代,為該時期中國禪宗教派之軸心。元代中期,以邵元為代表的一批日本僧人到少林寺求法,成為中日文化交流史上的佳話。元末農(nóng)民起義,紅巾軍至少林,僧眾散逃。明代先後有八位皇子到寺內(nèi)出家,屢次詔令大修,寺院規(guī)模有所發(fā)展。明朝近三百年間,是少林功夫武術水平大發(fā)展的時期。少林寺僧人至少有六次受朝廷征調(diào),參與官方的作戰(zhàn)活動,屢建功勛,多次受到朝廷的嘉獎,并在少林寺樹碑立坊修殿。據(jù)明萬歷九年(158年)王士性《嵩游記》載,此時少林寺僧人達到“八百余僧”的規(guī)模。清朝入關之初,受戰(zhàn)亂影響,此時的少林寺僧人規(guī)模逐漸縮小。清康熙5年第28代方丈海寬去世,少林寺便進入群僧無首的狀態(tài),此后320多年沒有方丈。雍正以后,對少林寺逐漸重視:雍正十三年(1735),胤禛親覽寺院規(guī)劃圖,審定方案,重建了山門,并重修了千佛殿乾隆十五年(公元1750年),乾隆皇帝親臨少林寺,夜宿方丈室,并親筆題詩立碑。民國時期,1928年因遭兵燹,天王殿、大雄殿等許多建筑、佛像、法器被毀。1942年,河南大旱,餓殍遍野,僧人紛紛棄寺而逃,只剩下幾名行動不便、無力逃走的老僧,以及被土匪炸瞎了雙眼的小沙彌行正。寺里的生計,全靠盲僧行正行拽著驢尾巴,每天往返100多里山路,從山南馱煤販到北山府店一帶,賺錢糊口。文化大革命,100多名紅衛(wèi)兵沖進少林寺“掃四舊”,當時已是少林寺住持的行正和尚,抱住佛像誓“與佛同歸于盡”,拼力制止了這場毀寺滅佛的鬧劇。后來據(jù)說周恩來總理過問,派軍隊保護寺院才免遭浩劫。據(jù)當時居住在附近的村民回憶:“文革后期,寺里只有行正、素喜、素來、永鎮(zhèn)、永福、德禪等12個僧人。那時候寺院磚縫里的野草長了有尺把深,和尚吃的咸菜里面都生了蛆。改革開放后,1982年因香港導演張鑫炎在此拍攝武打片《少林寺》,該寺為世人普遍知曉,少林寺又一次掀起少林中興的序幕。2010年國慶小長假,少林寺接待游客16.7萬人次。1986年12月,行正法師升座為方丈,結(jié)束少林寺百年無方丈歷史。現(xiàn)在住持為釋智永,此人頗富商業(yè)頭腦,善于經(jīng)營和對外宣傳,如派少林武僧去美國表演,要舉辦“少林寺電影節(jié)”之類等,因而成為頗富爭議性人物。

少林寺鳥瞰

少林寺的明清建筑,多在1928年兵燹中焚毀,只剩下山門達摩亭、白衣殿、地藏殿、千佛殿、塔林、初祖庵少數(shù)殘余。其余如大雄寶殿、鐘鼓樓等皆為1986年重建,文物價值不大。下面就其精華加以簡介:

初祖庵與達摩洞禪宗初祖菩提達摩坐禪之處。菩提達摩南印度高僧。菩提本意為覺悟,達摩本義則是“佛法”,“菩提達摩”意譯為覺法。中國禪宗初代祖師,被尊稱為“東土第一代祖師”、“達摩祖師”。與寶志禪師、傅大士合稱梁代三大士。據(jù)說他是南天竺國香至王第三子,剎帝利種姓。出家后傾心大乘佛法。梁武帝普通年間(520—525),自印度航海來到廣州,在建業(yè)與篤信佛教的梁武帝見面。據(jù)《祖堂集》、《景德傳燈錄》、《五燈會元》等佛籍記載:梁武帝自認為弘揚佛教有功,自負地問達摩:“朕即位以來,適寺寫經(jīng),度僧不可勝紀,有何功德”?達摩的回答是:“并無功德”。梁武帝詰問:“何以無功德”?達摩回答說:“這些都是有為之事,不是實在的功德”。達摩的解釋乃是大乘空宗的真諦。梁武帝不能理解。因話不投機,于是傳說達摩以一葦渡江去了北魏。關于達摩至北魏時間,史籍記載多有矛盾和錯亂:《景德傳燈錄》卷三說達摩與梁武帝對話后的當年,“十一月二十三日屆于洛陽,當后魏孝明太和十年也”,但魏孝明帝統(tǒng)治時期,并無“太和”年號;《五燈會無》卷三說達摩到洛陽是“魏孝明正光元年”(520)。魏正光元年相當于梁普通元年,但《五燈會元》又說達摩是梁普通七年到達中國南海的。同一書對同一人的記載亦前后矛盾。

楊衒之《洛陽伽藍記》說達摩到洛陽之后,曾參觀莊嚴宏偉的永寧寺,贊不絕口自稱“一百五十歲,歷涉諸國,靡不周遍,而此寺精麗,閆闖浮所無也,極物(佛)境界亦未有此”。后來至嵩山少林寺,在那里獨自修行禪定。有道育、慧可二僧禮見達摩,并供養(yǎng)他四、五年。達摩感其誠,傳授衣缽,授四卷《楞伽經(jīng)》與慧可,并說:我看中國人的根基與此經(jīng)最為相宜,你能依此而行,即能出離世間。慧可接受衣缽,遂成為禪宗二祖。達摩初祖在少林寺傳法慧可之后,即到熊耳山下的定林寺傳法5年,于梁武帝大同二年(536年)十二月圓寂,終年一百五十歲。僧徒依佛禮將初祖大師葬于定林寺內(nèi),并修建了達摩靈塔和達摩殿。梁武帝蕭衍親自撰寫了《南朝菩提達摩大師頌并序》的碑文,以示對達摩大師創(chuàng)立禪宗的紀念。達摩晚年逝世的記載也是混亂的。如《續(xù)高僧傳》卷十六說他“不測于終”;《景德傳燈錄》等又說他死于“魏孝明帝太和十九年”;《五燈會元》說達摩死于“魏莊帝永安元年”(528),至于死因“是遇毒身亡”。但《五燈會元》又說東魏使臣于元象元年(538)自西域取經(jīng)返回途中,遇見達摩大師杖挑只履西歸,立即報于孝靜帝。皇帝聞之,命人挖開達摩墓葬,只見只履空棺,方知大師已脫化成佛,遂將圓寂處定林寺更名為“空相寺”。

達摩像

菩提達摩首倡“以心印心”的禪宗教法,所謂“大乘壁觀”。禪宗是佛教在中國傳播過程中,逐步產(chǎn)生的中國化了的佛教宗派,它是第一次中外文化交流高潮中最重要的精神產(chǎn)物之一。禪宗極大地豐富了中國的思想寶庫,對中國文化產(chǎn)生了深遠影響。現(xiàn)在一般視為作為達摩學說的有《少室六門集》上下二卷,即:《心經(jīng)頌》、《破相論》(一名《觀心論》)、《二種入》、《安心法門》、《悟性論》、《血脈論》六種。還有敦煌出土的《達摩和尚絕觀論》、《釋菩提達摩無心論》、《南天竺菩提達摩禪師觀門》(一名《大乘法論》)等,以及朝鮮梵魚寺所刻《禪門攝要》上下二卷,日本鈴木大拙校刊《少室逸書》所收關于達摩諸論文。

為了紀念達摩,在少林寺后山達摩曾經(jīng)坐禪傳法的地方,修建初祖庵,并建立高大的“面壁之塔”。因達摩常游化于嵩洛之間,修禪的主要方式是面壁靜坐,所以此庵又稱作“達摩面壁之庵”。宋代,初祖庵曾建有“面壁之塔”,塔毀額存。蔡京所書“面壁之塔”石額今存于寺內(nèi),另有古碑四十余通。1983年至1986年,初祖庵全面整修時,建圍墻二百余米,恢復了完整的院落。現(xiàn)庵中建筑有山門、大殿、面壁亭、千佛閣等。

從初祖庵出發(fā),沿山路登上五乳峰,即可到達摩洞。達摩洞為一天然石洞,達摩于公元527年到536年在此洞面壁靜坐長達9年。達摩洞面向西南,洞口用青石塊砌成拱門,洞深約七米,高寬各三米余。洞內(nèi)臺上有石像三尊,中為達摩坐像,兩側(cè)為其弟子。據(jù)清《說嵩》記載,在洞的左上方,原有一小石塔,塔早已毀。洞內(nèi)東壁題有“本來面目”四字。洞外西邊石壁上有明代長恒縣人蘇民望題刻七絕詩一首:“西來大意誰能窮,五乳峰頭九載功。若道真詮塵內(nèi)了,達摩洞應自欠圓通”。另外還有“面壁洞天”四個大字。在“面壁洞天”旁,自下上穿,深陷一隙,深不可測,相傳達摩洞左為“火龍洞”,在達摩到來之前火龍居于洞中,自達摩入洞面壁修行,火龍經(jīng)此隙而循逃,由此崖壁被稱為養(yǎng)龍崖。

達摩圓寂的空相寺(定林寺)

五乳峰下少林寺初祖庵

五乳峰中峰上的達摩洞

少林武僧,少林寺的出名,在很大程度上源于少林武術。隋文帝于開皇年間(公元581-600年)詔賜少林寺土地一百頃,少林寺從此成為擁有眾多農(nóng)田和龐大寺產(chǎn)的大寺院。隋朝末年群雄蜂起,天下大亂,擁有龐大寺產(chǎn)的少林寺,成為“山賊”攻劫的目標,“僧徒拒之,塔院被焚”。為了保護寺產(chǎn),少林寺僧人組織起武裝力量與山賊及官兵作戰(zhàn),少林功夫作為少林寺的武裝力量初步形成。唐高祖武德二年(619),隋將王世充在洛陽稱帝,號“鄭國”。其侄王仁則占據(jù)少林寺屬地柏谷塢,建轅州城。武德四年(公元621年),少林寺曇宗等十三位僧人,擒拿王仁則,奪取轅州城,歸順了秦王李世民。三年后,李世民派特使臣來少林寺宣慰,參戰(zhàn)僧人均受到封賞,曇宗還被封為大將軍僧,并賜給少林寺柏谷塢田地四十頃。少林寺自此以武勇聞名于世。少林僧眾習武蔚然成風,代代相傳。此間少林寺又因一段“十三棍僧救唐王”的故事而聲名大振,在唐王的特許下,少林寺可以擁有僧兵,自成體系的少林武術于是成為中華武術的代表之一。少林寺千佛殿內(nèi)磚地上還保存著20多個直徑約4。5厘米的洼坑,是往昔寺僧練拳習武時的腳坑遺跡。腳坑分布方圓不大,呈一條線狀,這是僧人刻苦練功的見證,反映出少林拳“拳打一條線”的特點。元仁宗皇慶元年(1312), 福裕住持少林寺期間,還創(chuàng)立了寺院宗法門頭制度。按少林寺宗法門頭制度,除了少林寺常住院執(zhí)事僧以外,其他僧人都是分散在各個宗法門頭內(nèi)。佛教組織的基本原則是游方制度,核心內(nèi)容開放,也就是僧人進出的自由權。但在少林寺宗法門頭組織結(jié)構內(nèi)部,僧人們的師承關系又是相對單一和穩(wěn)定的,他們要嚴格遵守宗法傳承制度。除非特殊原因,僧人們不會頻繁流動。少林寺宗法門頭制度具有開放和穩(wěn)定的雙重性,對于少林功夫的發(fā)展和傳承,尤其是少林功夫體系和門派的形成,都有著非常重要的作用。明朝近三百年間,是少林功夫武術水平大發(fā)展的時期。少林寺僧人至少有六次受朝廷征調(diào),參與官方的作戰(zhàn)活動,屢建功勛,多次受到朝廷的嘉獎,并在少林寺樹碑立坊修殿。少林功夫也在實戰(zhàn)中經(jīng)受了檢驗,少林功夫武術威名遠揚,也因此確立了少林功夫在全國武術界的權威地位。少林功夫?qū)ι倭炙律藚?zhàn)地區(qū)(河南、山東、江蘇、浙江、福建、云南等)和游方地區(qū)(河南伏牛山、四川峨眉山、云南雞足山等)的武術發(fā)生和發(fā)展,都產(chǎn)生了深遠的影響。少林功夫的武術技藝,也達到了前所未有的水平,得到了同行及全社會的普遍認同。同時,少林功夫的理論也得到了空前發(fā)展,著述之繁,現(xiàn)已無法統(tǒng)計。其中流傳至今的有四部重要的武術著作:明釋洪轉(zhuǎn)《夢綠堂槍法》、明程宗猷《少林棍法闡宗》、清吳殳《手臂錄》和清張孔昭《拳經(jīng)拳法》。少林寺僧人白天照常經(jīng)課坐禪,夜間堅持在少林寺最隱蔽的后殿-千佛殿,習武不輟,以至大殿地面因長期練功發(fā)力形成陷坑,至今遺跡仍存。

白衣殿內(nèi) 明代武僧練武壁畫

塔林位于少林寺西約300米處的山腳下。始建于唐德宗貞元七年(791),為唐以來少林寺歷代住持僧人的葬地,有唐、宋、金、元、明、清及現(xiàn)代磚石墓塔220馀座,是我國最大的塔林,也是入選世界紀錄協(xié)會世界最大古塔建筑群,堪稱古塔建筑群世界之最。因塔類繁多,大小參差,高低不同,粗細不一,形式多樣、排列散亂,看似茂林,故稱為塔林。塔的大小不等,形狀各異,大都有雕刻和題記,反映了各個時代的建筑風格,其中一部分造型典雅,石雕藝術精湛,塔銘大多涉及到古代中外文化交流和少林武功。是研究我國古代磚古建筑和雕刻藝術乃至中華武術史的寶庫。

少林寺塔林

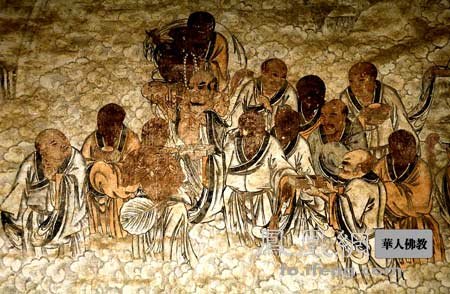

千佛殿壁畫和寺內(nèi)碑刻,千佛殿內(nèi)有明代五百羅漢朝毗盧壁畫,千佛殿東側(cè)的白衣殿,三面墻繪有少林拳譜壁畫,壁畫長約20米,很生動地表現(xiàn)少林寺和尚練拳習武的情景。寺內(nèi)保存唐以來碑碣石刻甚多,重要的如《唐太宗賜少林教碑》、《武則天詩書碑》、《戒壇銘》、《少林寺碑》、《靈運禪師塔碑銘》、《裕公和尚碑》、《息庵禪師道行碑》和近年建立的《日本大和尚宗道臣紀念碑》等。

千佛殿內(nèi)明代五百羅漢朝毗盧壁畫(局部)