中國古代繪畫簡(jiǎn)介(十四):清代士人畫

21、華喦(1682—約1762)字秋岳,一字空塵,號(hào)新羅山人,又號(hào)白沙道人、離垢居士、東園生、布衣生。福建臨汀(福建長(zhǎng)汀人)人,僑寓揚(yáng)州。年輕時(shí)做過工匠,據(jù)說曾為景德鎮(zhèn)繪過瓷器。

在清中期畫壇上,華喦是一位富有創(chuàng)新精神、成就卓著的實(shí)力派畫家。他工詩善畫、山水、花鳥、人物皆精,尤以人物見長(zhǎng),隨意點(diǎn)染,無不佳妙。他在繼承明清寫意花鳥傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,受惲格影響,創(chuàng)造了自己獨(dú)特的風(fēng)格。張庚《國朝畫徵續(xù)錄》評(píng)其曰“善人物山水花鳥草蟲,皆能脫去時(shí)習(xí),而力追古法,不求妍媚,誠為近日空谷之音。”作畫善用粗筆、渴筆,所畫花鳥,草蟲和小動(dòng)物,形象都自然逼真,活潑生動(dòng),秀麗出眾,富有生趣。畫人物以簡(jiǎn)取勝,縱逸趣脫,標(biāo)新立異,空中有畫,著處無痕,獨(dú)開生面。他寓居揚(yáng)州較久,揚(yáng)州人遂得傳他的畫派,最著名的有朱本、管希寧、李梅生、虛谷和尚等,其畫風(fēng)對(duì)清代和近代的花鳥畫有一定影響。

繪畫代表作有:《列子御風(fēng)圖》、《天山積雪圖》《松韻泉聲圖》、《芳谷攬秀》、《寒竹幽禽圖》、《盤谷山居圖》、《銀湖吹夢(mèng)圖》、《十五竹圖》《棲云竹閣圖》《沈瑜篤學(xué)圖》《茅屋雨竹圖》等。詩文集有《離垢集》、《解弢館詩集》。

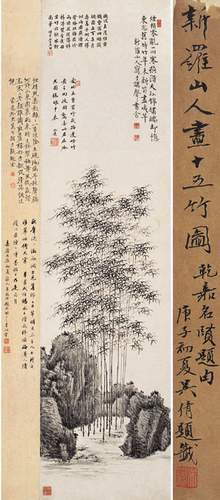

十五竹圖 水墨、紙本,縱113厘米,橫30厘米。

吳氏將此圖名為《十五竹圖》,是沿襲吳錫麒題句“忽見蕭郎十五竿”,而后有創(chuàng)意更直白地將“竿”改為“竹”,實(shí)實(shí)在在,大拙返雅,別存意趣。此圖叢竹瘦倚清風(fēng)、神超法外,雅逸瀟灑之氣盈然。圖之下方坡石一圍,以濃淡不一的水墨漬染成石的凹凸感,再以枯筆皴擦,筆墨渾融,層次分明,貴能寓深厚的筆墨功夫于平淡自然之中。坡石的高低錯(cuò)落既具天然風(fēng)韻,又宛若是盆,新篁一叢搖曳于坡石中,靈石蒼潤(rùn),新篁野秀,動(dòng)靜結(jié)合,逸趣橫生。此叢竹枝枝向上無偃仰倚側(cè)之恣,而注重自然形態(tài)的把握,簡(jiǎn)淡超逸,極為和諧。枝葉濃淡相間,疏密得勢(shì),不亂不雜,沖虛簡(jiǎn)靜。其運(yùn)筆柔中見剛,竹葉實(shí)按而虛起,若斷若續(xù),極具動(dòng)感。叢竹的堅(jiān)勁靈通,正如吳焯所譽(yù)“清標(biāo)骨格如梅花”。

圖右題款曰“煙梢零亂一川寒,換得天孫錦繡端,卻憶東窗舊時(shí)竹,年來新荀盡成竿。新羅山人寫于講聲書舍。”鈐白文印“華喦”,宋文印“秋岳”,白文起首印“奈何”,壓角印“終與俗違”。另有汪惟憲、吳焯、奚岡、吳錫麒四家詩跋及吳湖帆題簽。此竹石圖構(gòu)圖新款別致。

華喦寫竹法惲南田,在其《棲云竹閣圖》《沈瑜篤學(xué)圖》《茅屋雨竹圖》等名作中,均繪大片叢竹以配景,但單獨(dú)成幅的竹石圖并不多見,故此圖尤顯珍貴。況圖之四家詩跋都是清中期聲譽(yù)卓著的干嘉名賢,他們共將詩與畫,合為清韻,譜成雅逸樂章,綿綿永傳。

華喦《十五竹圖》

華喦《十五竹圖》

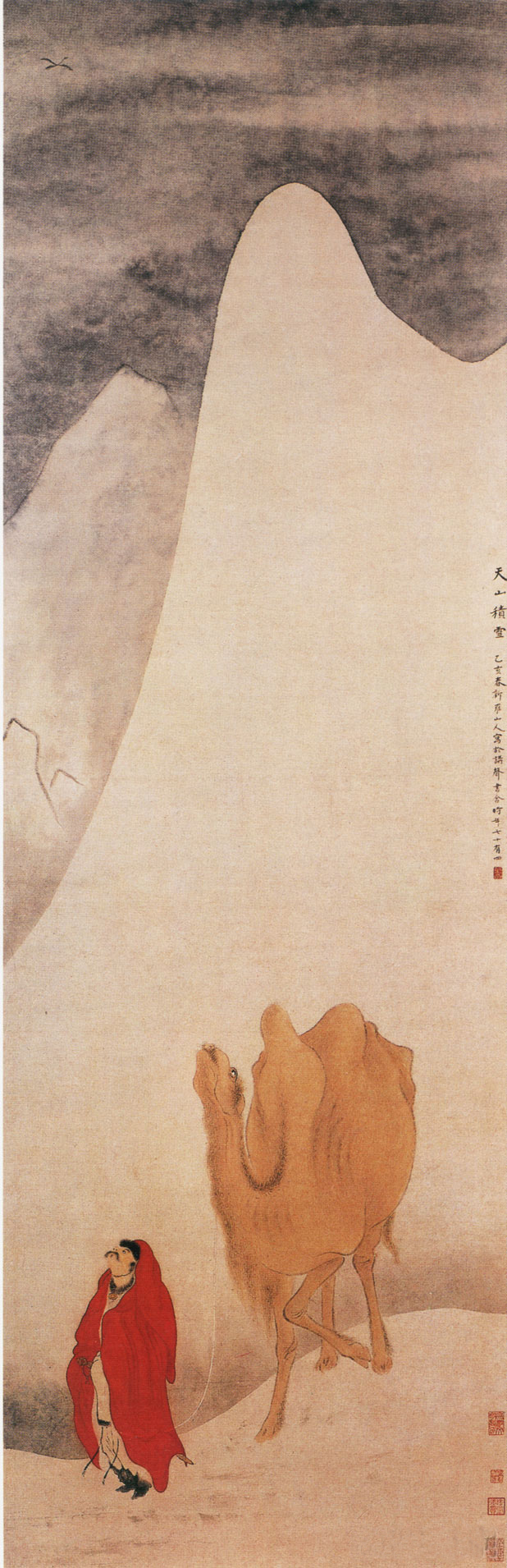

天山積雪圖 紙本、設(shè)色, 縱159厘米 橫53厘米,北京故官博物院藏。

圖中描繪晦暗陰霾的天空下,云幕低垂,仿佛又在醞釀著新的一場(chǎng)暴風(fēng)雪。雪峰陡峭重疊,閃著潔白晶瑩的寒光。此圖最突出的特點(diǎn)是構(gòu)圖簡(jiǎn)潔大膽,設(shè)色對(duì)比強(qiáng)烈。它不僅展現(xiàn)了古代傳統(tǒng)文人畫很少涉及的天山雪域的自然風(fēng)光,將山水、人物及走獸等題材有機(jī)地結(jié)合在一起,具有很強(qiáng)的可讀性,而且更以凝練秀勁的筆墨營造出一種孤寂悲涼的意境,具有強(qiáng)烈的藝術(shù)震撼力。

華喦《天山積雪圖》

22、李鱓(1686—1762)字宗揚(yáng),號(hào)復(fù)堂,別號(hào)懊道人、墨磨人,揚(yáng)州八怪之一,江蘇省揚(yáng)州府興化縣(今興化市)人,是明代狀元宰相李春芳的第6代裔孫,后代定居江蘇鎮(zhèn)江。李鱔自小喜愛繪畫,16歲已經(jīng)頗有名氣,康熙五十年中舉,于康熙五十三年以繪畫召為內(nèi)廷供奉,因不愿受“正統(tǒng)派”畫風(fēng)束縛而被排擠但遭忌離職。于乾隆三年出任山東滕縣知縣。為政清簡(jiǎn),頗得民心,因得罪上司而被罷官,后居揚(yáng)州,以畫為生。后入宮廷成為宮廷畫師,與同鄉(xiāng)人鄭燮(鄭板橋)關(guān)系最為密切,故鄭板橋有“賣畫揚(yáng)州,與李同老”之說,并說他是“才雄頗為世所忌,口雖贊嘆心不然”。曲折的人生深深地影響了他的繪畫藝術(shù)風(fēng)格。

李鱓是“揚(yáng)州八怪”之一。工詩文書畫。書法古樸,具顏、柳筋骨。為此秦祖詠說他“書法古樸,款題隨意布置,另有別致,殆亦擺脫俗格,自立門庭者也”。他早年曾從同鄉(xiāng)魏凌蒼學(xué)畫山水,繼承黃公望一路,供奉內(nèi)廷時(shí)曾隨蔣廷學(xué)畫,畫法工致。后又向指頭畫大師高其佩求教,進(jìn)而崇尚寫意。在揚(yáng)州又從石濤筆法中得到啟發(fā),遂以破筆潑墨作畫,風(fēng)格為之大變,形成自己任意揮灑、“水墨融成奇趣”的獨(dú)特風(fēng)格。作畫時(shí)喜歡在畫幅上長(zhǎng)題滿跋,有時(shí)甚至于把參差錯(cuò)落的題字,寫滿畫面,于質(zhì)實(shí)中見空靈,使整幅畫面氣韻更加淋漓酣暢。在揚(yáng)州八怪中,李鱓是受到清末批評(píng)家猛烈批評(píng)的一位,主要指責(zé)他脫離傳統(tǒng),筆墨缺乏蘊(yùn)藉含蓄,有“霸悍之氣”、“失之于獷”等,實(shí)際上這正是李鱓杰特和創(chuàng)新所在。

首先,他大大拓展了寫意花鳥畫的表現(xiàn)領(lǐng)域,大自然中的花草樹木,人們?nèi)粘I畹母鞣N用具,乃至向來不登大雅之堂的農(nóng)家食用之物如桑、蠶、破芭蕉扇之類,也一一攝入畫中,其題材之廣泛多樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了前人。第二,在寫意花鳥畫的表現(xiàn)技巧上,他亦有新的突破,努力學(xué)習(xí)石濤破筆潑墨的畫法,酣暢淋漓,筆墨奔放,富有動(dòng)感,充分表達(dá)了作者的創(chuàng)作激情。同時(shí),他又吸取了沒骨花卉的表現(xiàn)方法,工細(xì)嚴(yán)謹(jǐn),色墨淡雅,變化豐富,形體富于立體感,在作畫時(shí),他經(jīng)常能做到二者并用,自然渾融,靈活多變,具有較強(qiáng)的藝術(shù)表現(xiàn)力。

畫跡有南京博物院藏《土墻蝶花圖》軸,故宮博物院藏《松藤圖》,天津藝術(shù)博物館《故園圖》以及《梧桐蕉葉圖》、《芭蕉萱石圖》、《芍藥圖》、《玉蘭圖》《石畔秋英圖》軸等。

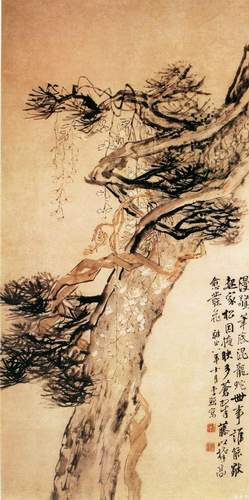

松藤圖 紙本、設(shè)色、縱126厘米,橫62.6厘米,北京故宮博物院藏。

《松藤圖》作于雍正九年(1731),時(shí)年45歲,在揚(yáng)州賣畫之時(shí)。是畫家中年時(shí)的作品,也是其寫意畫中之精品,畫中一棵老松斜向伸入畫面,樹皮斑駁,松枝繁茂,不見首尾,可見其雄偉。松樹旁邊一棵藤條攀緣而上老藤盤繞,枝葉交錯(cuò)。用筆揮灑,用墨酣暢,墨中略施色澤。右上空處題七絕一首:“吟遍春風(fēng)十萬枝,幽尋何處更題詩。空庭霽后簾高卷,一樹藤花夕照時(shí)。”也道出了畫家當(dāng)時(shí)的心態(tài)。

李鱓《松藤圖》

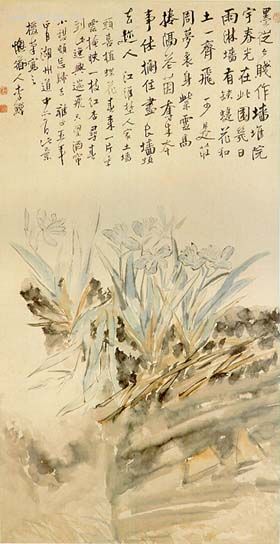

土墻蝶花圖 紙本,立軸,縱115厘米,橫59.5厘米,南京博物院藏。

此圖以較大篇幅描寫春季江南雨后的農(nóng)家實(shí)景:衰敝的土墻在春雨過后飽含水分,露出磚石,墻頭一片蝴蝶花競(jìng)相開放,滿園春色齊集墻頭,如一片紫云掩映。因畫家取仰視角度,故盛開的蝴蝶花十分醒目,視平線也因此降低,致使墻邊叢生的春草,與地平線上的云情雨意連成一體。因此,不但構(gòu)圖迥異前人,頗具實(shí)境直感,而且極盡筆酣墨飽,興會(huì)淋漓之致。

傳世的李鱓作品中有數(shù)本者很多。但是他每次作畫時(shí),并不是機(jī)械地自我仿制而是每次均有變化。南京博物院和東京博物館皆藏有他的《土墻蝶花圖》,二本的構(gòu)圖雖然大致相似,但是筆墨的情調(diào)卻大不相同。

李鱓《土墻蝶花圖》

23、金農(nóng)(1687—1763)字壽門、司農(nóng)、吉金,號(hào)冬心,又號(hào)稽留山民、曲江外史、昔耶居士等。別號(hào)很多有:金牛、老丁、古泉、竹泉、稽梅主、蓮身居士、龍梭仙客、恥春翁、壽道士、金吉金、蘇伐羅吉蘇伐羅(佛家經(jīng)典上“蘇伐羅”即漢文“金”字,蘇伐羅吉蘇伐羅就是金吉金)、心廿六郎、仙壇掃花人、金牛湖上會(huì)議老、百二硯田富翁等。錢塘(今浙江杭州)人。乾隆元年(1736)受裘思芹薦舉博學(xué)鴻詞科,入都應(yīng)試未中,郁郁不得志,遂周游四方,走齊、魯、燕、趙,歷秦、晉、吳、粵、終無所遇。晚寓揚(yáng)州賣書畫以自給,妻亡無子,遂不復(fù)歸。布衣終生。金農(nóng)一生,大半在坎坷中渡過,但豪放不羈,有時(shí)“歲得千金,亦隨手散去”。在困苦時(shí)則依賴販古董、抄佛經(jīng),甚至刻硯來增加收入。曾托過袁枚,求寫彩燈換取生活之資。王昶撰《蒲褐山房詩話》記述金農(nóng),“性情逋峭,世多以迂怪目之。然遇同志者,未嘗不熙怡自適也”。七十四歲時(shí),金農(nóng)在其《自度曲》中云:“置身天際之外,目不識(shí)三皇五帝”,足見其藐視一切傳統(tǒng)在藝術(shù)創(chuàng)作上,也開始大張個(gè)性,睥視一切權(quán)威:先生自是如云乎,先脫南宗與北宗中國繪畫僅有南北二宗,脫卻南北宗,就是第三宗主。連石濤都不敢說的話,他都敢說。他在《設(shè)色佛像》天津歷史博物館藏 題記中云:“余畫諸佛及四大菩薩、十六羅漢、十散圣,別一手跡,自出己意,非顧、陸、謝、張之流,觀者不可以筆墨求之。諦視再四,古氣渾噩,足千百年,恍如龍門山中石刻圖像也。金陵方外友德公曰:‘居士此畫,直是丹青家鼻祖,開后來多少宗支。’余聞斯言,掀髯大笑。”這是金農(nóng)自立宗派的宣言。

金農(nóng)為人嗜奇好學(xué),博學(xué)多才。他在詩、書、畫、印以及琴曲、鑒賞、收藏方面都稱得上是大家。金農(nóng)從小研習(xí)書文,文學(xué)造詣很高。濃厚的學(xué)養(yǎng)使他居于“揚(yáng)州八怪”之首。詩文古奧奇特,著《冬心詩集》、《冬心隨筆》、《冬心雜著》等。書法上初不以工書為念,然書法造詣卻在“揚(yáng)州八怪”中成就最高,他的行書和隸書均有著高妙而獨(dú)到的審美價(jià)值,以古樸渾厚見長(zhǎng)。他首創(chuàng)的漆書,是一種特殊的用筆用墨方法。這種方法寫出的字看起來粗俗簡(jiǎn)單,無章法可言,其實(shí)是大處著眼,有磅礴的氣韻。最能反映金農(nóng)書法藝術(shù)境界的是他的行草。他將楷書的筆法、隸書的筆勢(shì)、篆書的筆意融進(jìn)行草,自成一體,別具一格。其點(diǎn)畫似隸似楷,亦行亦草,長(zhǎng)橫和豎鉤都呈隸書筆形,而撇捺的筆姿又常常近于魏碑,分外蒼勁、靈秀。尤其是那些信手而寫的詩稿信札,古拙淡雅,有一種真率天成的韻味和意境。傳世書跡有《度量如海帖》,今流入日本。《盛仲交贊》,絹本漆書。2009年12月19日,有著“揚(yáng)州八怪”之稱的金農(nóng)的《花果冊(cè)》在杭州拍賣會(huì)上以3976萬元的價(jià)格創(chuàng)下西泠拍賣最高成交紀(jì)錄。

金農(nóng)五十三歲后才工畫。由于學(xué)問淵博,瀏覽名跡眾多,又有深厚書法功底,終成一代名家,為“楊州八怪之首”。他的繪畫風(fēng)格奇特怪誕,以其變形性、抽象性、隱喻性及似與不似給近現(xiàn)代畫壇以巨大影響。如《月華圖》,全畫中只有一輪滿月,里面是凹凸起伏的陰影,外緣放射出赤橙黃綠青藍(lán)紫組成的光芒。他善用淡墨干筆作花卉小品,尤工畫梅。善畫竹、梅、鞍馬、佛像、人物、山水。其山水花果布置幽奇,點(diǎn)染閑冷,非復(fù)塵世間所睹,蓋皆意為之。問之則曰貝多龍窠之類也。他畫梅,自稱“江路野梅”、要求“天大寒時(shí)香千里”,畫馬題道:“今予畫馬,蒼蒼涼涼,有顧影酸嘶自憐之態(tài),其悲跋涉之勞乎?世無伯樂,即遇其人,亦去暮矣?吾不欲求知于風(fēng)塵漠野之間也。”足見其懷才不遇的心情。他在一冊(cè)頁上畫一士大夫高臥四面通風(fēng)的水池亭中,題曰:“風(fēng)來四面臥當(dāng)中”。逍遙自在,不及世事,亦以“清高”自居。金農(nóng)申言要把自己“平生高岸之氣”,一一見之畫中。“以抒不平鳴”。在一幅《墨竹圖》中,他竟然直書:“磨墨五升,畫此狂竹,不釣陽鱭,而釣諸侯也。”喜畫瘦竹,說“畫竹宜瘦,瘦多壽,自然飽風(fēng)霜耳”。每畫畢,必有題記,如“虛心高節(jié),挺立不屈,久而不改其操,竹之美德也。”《雨后修篁圖》題詩曰:“雨后修篁分外青,蕭蕭如在過溪亭。世間都是無情物,只有秋聲最好聽。”所畫人物造型奇古夸張,筆法古拙簡(jiǎn)練,形象鮮明突出。

金農(nóng)繪畫作品與“揚(yáng)州八怪”中其他人相較,傳世作品數(shù)量非常之少。今存世之作有:《東萼吐華圖》、《空捍如灑圖》、《臘梅初綻圖》、《玉蝶清標(biāo)圖》、《鐵軒疏花圖》、《菩薩妙相圖》、《瓊姿俟賞圖》等。

山水人物冊(cè) 紙本,墨筆或設(shè)色。每開縱24.3cm,橫31.2cm,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

此為金農(nóng)山水人物畫代表作品。畫冊(cè)共12開,分別繪佛像、山水、人物故事等。圖冊(cè)用筆靈活古拙,山石用意筆寫之,淡墨輕染,岸柳、雜樹、芭蕉用勾點(diǎn)夾葉法,錢荷用臥筆橫點(diǎn),佛像、人物、山鬼用筆滯澀樸拙,富有韻味。此為第九開“柳塘間舟”。右上自題七言詩一首,曰:“廻汀曲渚暖生煙,風(fēng)柳風(fēng)蒲綠漲天。我是釣師人識(shí)否?白鷗前導(dǎo)在春船”,款“曲江外史畫詩書”。鈐“冬心先生”印。全畫筆法生拙奇奧,設(shè)色清秀淡雅,意境幽深,鑒藏印:“曾藏潘健盦處”、“銘心絕品”、“貞甫審定”等62方。

金農(nóng)《山水人物冊(cè)·柳塘間舟》

月華圖 紙本,設(shè)色,縱116cm,橫54cm,此圖是金農(nóng)晚年畫贈(zèng)友人之作。

金農(nóng)為揚(yáng)州八怪起首畫家。他的繪畫風(fēng)格奇特怪誕,以其變形性、抽象性、隱喻性及似與不似給近現(xiàn)代畫壇以巨大影響。此畫即體現(xiàn)這一特征。傳統(tǒng)作品中月亮往往被賦予神話色彩,內(nèi)有嫦娥、玉兔、桂樹等形象,在文人畫中,更多的是作為補(bǔ)景出現(xiàn)。但《月華圖》的構(gòu)思則別出心裁,以寫實(shí)的手法直接表現(xiàn)月亮的光華,以奇致勝。畫中只有一輪滿月,里面是凹凸起伏的陰影,外緣放射出赤橙黃綠青藍(lán)紫組成的光芒。畫面賦色簡(jiǎn)逸純凈,卻表現(xiàn)出畫家強(qiáng)烈的感情。此圖畫法上幾乎看不到傳統(tǒng)的筆墨之法,陰影的表現(xiàn)充分發(fā)揮了水墨在宣紙上產(chǎn)生的效果,與暖色調(diào)的淡色光芒形成對(duì)比,襯托出月光的皎潔明亮。畫家在創(chuàng)作過程中意與神和、跡與手化,天趣自成,展現(xiàn)出畫家非凡的想象力和創(chuàng)造力。張庚《國朝畫征錄》曾評(píng)金農(nóng)畫道:“非復(fù)塵世所見,蓋皆意為之。”此圖可謂前無古人,后無來者。

金農(nóng)《月華圖》

24、鄭燮(1693—1765)原名燮,字克柔,號(hào)理庵,又號(hào)板橋,人稱板橋先生。江蘇興化人。他的一生可以分為“讀書、教書”、賣畫揚(yáng)州、“中舉人、進(jìn)士”及宦游、作吏山東和再次賣畫揚(yáng)州五個(gè)階段。康熙年間舉秀才,雍正十年(1732)舉人,乾隆元年(1736)丙辰科二甲進(jìn)士。故落款是常自稱“康熙秀才、雍正舉人、乾隆進(jìn)士”。乾隆六年(1736)初為山東范縣縣令,時(shí)年五十。在任日事詩酒,疏放不羈。后調(diào)任濰縣縣令,“官濰七年,吏治文名,為時(shí)所重”,在濰七年,無論是在吏治還是詩文書畫方面都達(dá)到了新的高峰。在濰“力勸濰縣紳民修文潔行”,主持修濰縣城隍廟、文昌祠,撰《城隍廟碑記》、《文昌祠記》。有政聲,在濰縣百姓間較的影響。在濰縣任上著述亦頗多,其《濰縣竹枝詞》四十首尤為膾炙人口。有惠政,“因歲饑為民請(qǐng)賑,忤大吏,罷歸”。回居揚(yáng)州,以賣字畫為生。平日恣情山水,與騷人、野衲作醉鄉(xiāng)游。時(shí)寫叢蘭瘦石于酒廊、僧壁,隨手題句,觀者嘆絕。聲譽(yù)大著。為人秉性正直但佯狂,怪癖。平日作畫,高興時(shí)馬上動(dòng)筆,不高興時(shí),不允還要罵人。揚(yáng)州一些富裕的鹽商,即使許以萬金,也不得一字一畫。嗜吃狗肉,譽(yù)之“人間珍肴”并將狗肉分等,所謂“一黑、二黃、三花、四白”,民間流傳許多鹽商以此騙畫的故事。他自己在一幅贈(zèng)友的畫跋中對(duì)此也作坦率的自供:“終日作字作畫,不得休息,便要罵人。三日不動(dòng)筆,又想一幅紙來,以舒其沉悶之氣,此亦吾曹之賤相也。索我畫,偏不畫;不索我畫,偏要畫,極是不可解處。然解人于此,但笑而聽之。”他還一反文人避談阿堵物的脾性,就像今日畫店一樣掛出牌價(jià):“大幅六兩,中幅四兩,書條對(duì)聯(lián)一兩,扇子斗方五錢。凡送禮物食物,總不如白銀為妙。蓋公之所狎,未必弟之所好也。若送現(xiàn)銀,則中心喜稅,書畫皆佳。禮物既屬糾纏,賒欠尤恐賴賑。年老神疲,不能陪諸君子作無益語言也”。并在題畫詩這種風(fēng)雅之事中也公開論價(jià):“畫竹多于買竹錢,紙高六尺價(jià)三千;任渠話舊論交接,只當(dāng)春風(fēng)過耳邊。”公開標(biāo)價(jià),直索現(xiàn)金,賒欠免談,簡(jiǎn)直是今日繪畫大師們商品意識(shí)的啟蒙先師。稱為“揚(yáng)州八怪”,真是名實(shí)俱符。乾隆十九年(175),鄭板橋游杭州,復(fù)過錢塘,至?xí)接硌ǎ翁m亭,往來山陰道上。1757年,六十五歲,參加了兩淮監(jiān)運(yùn)使虞見曾主持的虹橋修禊,并結(jié)識(shí)了袁枚,互以詩句贈(zèng)答。這段時(shí)期,板橋所作書畫作品 極多,流傳極廣。

鄭燮工詩、詞,善書、畫。其詩、書、畫世稱“三絕”。詩文力去陳言,不屑作熟語;多寄興尤其是題畫詩;語言通俗平易,但感慨極深,很有震撼力。如“咬定青山不放松,立根原在破巖中,千磨萬擊還堅(jiān)勁,任爾東西南北風(fēng)”(《竹石圖》);“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲,些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關(guān)情”(《濰縣署中畫竹,呈年伯包大中丞詩云》)等。其中十首《板橋道情》最為有名。板橋三十五歲(1725)始作道情,兩年后完成十首初稿,幾經(jīng)修改,五十一歲(1743)時(shí)方付梓,刻者為板橋先生好友司徒文膏,歷時(shí)十四年,定名《小唱》。詠歌山水、看破世情,表達(dá)自由淡泊的人生志趣,如第一首詠歌漁翁:“老漁翁,一釣竿,靠山崖,傍水灣,扁舟來往無牽絆。沙鷗點(diǎn)點(diǎn)輕波遠(yuǎn),荻港蕭蕭白晝寒,高歌一曲斜陽晚。一霎時(shí)波搖金影,驀抬頭月上東山。”節(jié)奏鏗鏘,音調(diào)悅耳,文詞出入雅俗之間,唱起來余韻悠然,自清代至民國二百年間流傳不衰,甚至在二十世紀(jì)三四十年代的小學(xué)堂里,孩童也會(huì)吟唱。著有《板橋全集》。其書法亦有別致,以“亂石鋪街、浪里插篙”形容其書法的變化與立論的依據(jù)。書體隸、楷參半,自稱“六分半書”。間亦以畫法行之。印章筆力古樸,直逼文徵明、何震。

板橋畫擅花卉木石,尤長(zhǎng)蘭竹。蘭葉之妙以焦墨揮毫,藉草書中之中豎,長(zhǎng)撇運(yùn)之,多不亂,少不疏,脫盡時(shí)習(xí),秀勁絕倫。鄭燮一生畫竹最多,次則蘭、石,但也畫松畫菊。他喜畫蘭竹石的緣由,正如他所云:“四時(shí)不謝之蘭,百節(jié)長(zhǎng)青之竹,萬古不敗之石,千秋不變之人”,而“為四美也”。“有蘭有竹有石,有節(jié)有香有骨”。他的繪畫也像詩歌、書法一樣,強(qiáng)調(diào)獨(dú)創(chuàng),不肯從人法。正如他在一首題畫詩中所云:“畫竹插天蓋地來,翻風(fēng)覆雨筆頭載;我今不肯從人法,寫出龍須鳳尾來。”他以黃山谷筆致增強(qiáng)作畫的氣勢(shì),他在其代表作《蘭竹石圖》中云:“要有掀天揭地之文,震電驚雷之字,呵神罵鬼之談,無古無今之畫,固不在尋常蹊徑中也”足見其藝術(shù)抱負(fù)。如《柱石圖》中的石頭,這也是前人畫中常用題材,但很少把它作為主體形象來表現(xiàn)的。而鄭板橋在畫幅中央別具一格地畫了一塊孤立的峰石,卻有直沖云霄的氣概,四周皆空沒有背景。畫上四句七言詩:“誰與荒齋伴寂寥,一枝柱石上云霄,挺然直是陶元亮,五斗何能折我腰。”以蘭花為主題的畫,也同樣表現(xiàn)了一些新的內(nèi)容:有的借蘭花特征,透溢出做人勝不驕、敗不餒,持平常心態(tài)的胸臆,“蘭花與竹本相關(guān),總在青山綠水間,霜雪不凋春不艷,笑人紅紫作客頑。”由蘭花讓人產(chǎn)生聯(lián)想,做人要像蘭花一樣幽靜、持久、清香,不浮不躁,不爭(zhēng)艷;有的匠心獨(dú)運(yùn),蘭花中穿插幾枝荊棘,畫蘭花與荊棘共存,表達(dá)了遇有小人,虛懷若谷、和睦共處,“歷經(jīng)磨練,方成英雄”的寬宏大量之胸懷,所謂“不容荊棘不成蘭,外道天魔冷眼看,看到魚龍都混雜,方知佛法浩漫漫”,“滿幅皆君子,其后以荊棘終之何也?蓋君子能容納小人,無小人亦不能成君子,故棘中之蘭,其花更碩茂矣。”

板橋繪畫一個(gè)最大的特點(diǎn)就是詩書畫的融合。這本是宋代以來文人畫特征,但板橋做的更為徹底,更為無間,正如作者自云:“請(qǐng)君莫作畫圖看,文里機(jī)關(guān),字里機(jī)關(guān)”(《題蘭竹石》)。如上面提到的《蘭石圖》,其題畫詩就很能振聾發(fā)聵,引人深思。鄭板橋又別具匠心地將這些詩句用書法的形式,真草隸篆融為一體,大大小小,東倒西歪,猶如“亂石鋪街”地題于石壁上,代替了畫石所需的皴法,產(chǎn)生了節(jié)奏美、韻律美,又恰到好外地表現(xiàn)了石頭的立體感、肌理美,比單純用皴法表現(xiàn)立體感更具有意趣。這倒成了不可或缺的表現(xiàn)方法,既深刻揭示蘭花特征,寓意高尚人品的意境美,又有書法藝術(shù)替代皴法的藝術(shù)美。讓人在觀畫時(shí)既享受到畫境、詩境的意境美,又能享受到書法藝術(shù)的形式美,沉浸在詩情畫意中。他的許多題畫詩、書都是這樣:形式變化多端,不守成法,不拘一格,自然成趣,視畫面的實(shí)際,進(jìn)行構(gòu)思,講究構(gòu)圖的形式美,因而他將題畫詩或長(zhǎng)題于側(cè),或短題于上下,或縱題、或橫題、或斜題、或貫穿于蘭竹之間、藤葉之間,斷斷續(xù)續(xù)地題,觀其形態(tài),參差錯(cuò)落,疏密有致。是書也是題,是畫也是詩,是詩也是畫,欣賞每幅畫中題畫詩,既是絕妙的書法再現(xiàn),也是將書畫相映成趣的綜合藝術(shù),書題與畫面有機(jī)地交融在一起,構(gòu)成了統(tǒng)一的詩情畫意,給人以綜合的完美的藝術(shù)享受。

鄭板橋的題畫詩不像多數(shù)題畫詩就題敷衍,詩意平庸。他已擺脫傳統(tǒng)單純的以詩就畫或以畫就詩的窠臼,他每畫必題以詩,有題必佳,達(dá)到“畫狀畫之像”“詩發(fā)難畫之意”,詩畫映照,無限拓展畫面的廣度,其內(nèi)容涵蓋極其廣泛,多警句,多深意:或是寄予其人生志向,如“誰與荒齋伴寂寥,一枝柱石上云霄,挺然直是陶元亮,五斗何能折我腰”,“咬定青山不放松,立根原在破巖中,千磨萬擊還堅(jiān)勁,任爾東西南北風(fēng)”;有的是針砭時(shí)弊,表達(dá)人生歸去,如《濰縣署中畫竹呈年伯包大中丞括》:“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關(guān)情”;有的記敘自己經(jīng)歷、抒發(fā)情懷,成為我們今天研究鄭板橋不可多得的第一手資料,如《予告歸里畫竹別濰縣紳士民》“烏紗擲去不為官,囊橐蕭蕭兩袖寒,寫取一枝清瘦竹,秋風(fēng)江上作魚竿”,《初返揚(yáng)州畫竹第一幅》:“二十年前載酒餅,春風(fēng)倚醉竹西亭,而今再種揚(yáng)州竹,依舊淮南一片青”;有的記錄自己繪畫心得體會(huì)、藝術(shù)追求,是其畫論的一部分,如:“四十年來畫竹枝,日間揮寫夜間思。冗繁削盡留清瘦,畫到生時(shí)是熟時(shí)”;《題畫圖意法三首》:“古今作畫本來難,勢(shì)要匆忙氣要閑。著意臨摹全不是,會(huì)心只在有無間”(其一),“日日臨池把墨研,何曾粉黛去爭(zhēng)妍。要知畫法通書法,蘭竹如同草隸然”(其二),“山谷寫字如畫竹,東坡畫竹如寫字。不比尋常翰墨間,蕭疏各有凌云意”(其三)。有的則凸顯其佯狂怪誕的秉性,如“畫竹多于買竹錢,紙高六尺價(jià)三千;任渠話舊論交接,只當(dāng)春風(fēng)過耳邊。”

其代表作有《蘭竹石圖》、《蘭石圖》、《墨竹圖》、《柱石圖》、《鸕鶿圖》、《貓戲蝶圖》、《蘭草圖》、《春蘭圖》、《畫竹》、《初夏竹圖》、《秋竹圖》、《新竹圖》、《冬竹圖》、《風(fēng)竹圖》、《山竹圖》等。

蘭竹圖 卷軸、紙本、水墨, 縱134.3厘米,橫75厘米,藏故宮博物院。

鄭燮一生畫竹最多,尤精墨竹。這幅《蘭竹圖》是他代表作在創(chuàng)作方法上,他提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三階段論。他曾說“凡吾畫蘭、畫竹、畫石,用以慰天下之勞人,非以供天下之安享人也”。他筆下的墨竹,往往挺勁、堅(jiān)韌,具有孤傲、剛正、“倔強(qiáng)不馴之氣”,仿佛就是他人品的寫照。《蘭竹圖》題跋中云:“要有掀天揭地之文,震電驚雷之字,呵神罵鬼之談,無古無今之畫,固不在尋常蹊徑中也“,亦是他的藝術(shù)自許和追求。在藝術(shù)手法上,他用墨干淡并兼,筆意瘦勁,畫面布局疏密相間,注意詩、書、畫的有機(jī)結(jié)合,還以書法筆意入畫,畫中的蘭葉,就“借草書中之中豎、長(zhǎng)撇運(yùn)之”。

鄭燮《蘭竹圖》

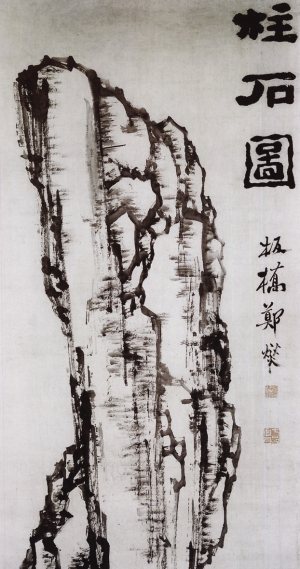

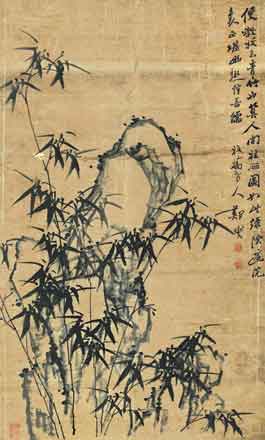

青竹柱石圖 宣紙本、水墨、立軸,縱163厘米,橫97.5厘米。

板橋的竹石蘭草,皆不是就畫寫形,而多是借物詠懷,多有寄興。這幅《柱石圖》就是如此。圖中的石頭,這也是前人畫中常用題材,但很少把它作為主體形象來表現(xiàn)的。而鄭板橋在畫幅中央別具一格地畫了一塊孤立的峰石,卻有直沖云霄的氣概,四周皆空沒有背景。畫上四句七言詩:“誰與荒齋伴寂寥,一枝柱石上云霄,挺然直是陶元亮,五斗何能折我腰。”更是自己獨(dú)抗流俗,不與世浮沉的貞潔自誓。

《青竹柱石圖》也鄭板橋晚年“鄭家竹”代表之作。不但構(gòu)圖飽滿,層次豐富,墨分五彩。竹枝的勁健、竹葉的瀟灑、柱石的穩(wěn)重、苔點(diǎn)的隨機(jī),姿態(tài)殊異卻互為照應(yīng),新穎獨(dú)具,充分印證了“外師造化、中得心源”的板橋畫風(fēng)。而且詩書畫結(jié)合:題詩“便教拔去青青竹,也算人間柱石圖,如此綠陰庭院里,正堪幽趣伴吾儒”,屬“六分半書”典型面目;詩意又多寄興,表達(dá)自己情趣和人生追求。鈐有:“鄭燮印”(白)、“二十年前舊板橋”(朱)、“歌吹古揚(yáng)州”(朱)。

鄭燮《柱石圖》

鄭燮《《青竹柱石圖》

25、黃易(1744—1802)字大易,號(hào)小松、秋盦,又號(hào)秋影庵主、散花灘人。浙江錢塘人。監(jiān)生,曾任樹谷子嘗有聲幕府,以詩筒畫筆,與簿書迭進(jìn),不廢風(fēng)雅。后官濟(jì)寧同知。其父工篆隸,通金石。黃易繼父業(yè),以篆刻著稱于世。與丁敬并稱“丁黃”,何元錫曾將二人印稿合揖成《丁黃印譜》。又與丁敬、奚岡、蔣仁、陳鴻壽等八人合稱“西泠八家”。有“小心落墨,大膽奏刀”一語,深得篆刻三昧。喜集金石文字,廣搜碑刻,所至輒搜訪殘碑?dāng)囗儆诨臒熕廾чg,孜孜惟恐不及。嘗自寫訪碑圖十六幀,頗有逸致,翁方綱為之書碑文于上,最為精妙。繪有《訪碑圖》,并著《小蓬萊閣金石文字》等。工書,嫻熟隸法。隸書摹《校官碑額》,小隸有似《武梁祠題字》故隸法中參以鐘鼎,愈見古雅。隸書《警語》,其書筆劃圓潤(rùn)平實(shí),氣勢(shì)宏大,深得古法,是謂大家。傳世墨跡有《節(jié)臨石門頌軸》、《隸書軸》等。

黃易山水法董、巨,冷逸幽雋,以澹墨簡(jiǎn)筆寫取神韻,屬婁東派,但筆墨揮灑,較為松動(dòng),略參吳門文徵明畫風(fēng)。又因擅金石,又揉進(jìn)金石筆意。其《山樓閑話圖》、《溪山深秀圖》、都可看出這個(gè)特點(diǎn)。晚年所畫,更為簡(jiǎn)淡,具有冷逸之致。其《嵩洛訪碑圖》、《岱麓訪碑圖冊(cè)》最為著名。

黃易兼工花卉,宗惲壽平。官濟(jì)寧時(shí),一花片葉皆能于斤庫易錢。間作墨梅,亦饒逸致。

嵩洛訪碑圖冊(cè) 紙本,墨筆,每開縱17.5cm,橫50.8cm。

圖冊(cè)繪其搜尋碑刻的場(chǎng)面和所到之地,為實(shí)地考察記錄。計(jì)有:等慈寺、軒轅、大覺寺、嵩陽書院、中岳廟、少室石闕、開元寺、太行秋色、少林寺、石淙、開母石闕、會(huì)善寺、白馬寺、嵩岳寺、伊闕、龍門山、香山、奉先寺、邙山、老君洞、平等寺、緱山、晉碑、小石山房等二十四處。畫家于每開自題名稱,對(duì)開自題并加以注釋。以淡墨干筆突出景物,構(gòu)圖簡(jiǎn)淡蕭散,具有冷逸之致,疏淡之中又覺古意盎然。

畫冊(cè)前引首有孫星衍篆書“嵩洛訪碑廿四圖”并題詩一首。對(duì)開有翁方剛題記,另有王念孫、洪范、何琪、伊秉綬、董士錫等五家題記。后紙有梁同書、奚岡、宋葆淳、徐尚之、王秉韜、陳功、何紹基(二則)、祁雋藻八家題記。

本幅及后紙有李佐賢、龐萊臣等鑒藏印。

嵩洛訪碑圖