中國古代繪畫簡介(十):五代十國士人畫

從公元907朱溫取代唐朝建立梁朝,到979北漢主劉繼元降宋,這這七十多年史稱五代十國時期。所謂五代,是指中原地區(qū)建立的“梁唐晉漢周”五個朝代;十國是指環(huán)繞中原地區(qū)以及沿江江南先后出現(xiàn)的吳、南唐、前蜀、后蜀、吳越、楚、閩、南漢、南平、北漢十個小國。這是中國歷史上戰(zhàn)亂最多、朝代更迭最頻繁、山河最破碎的一個時期。尤其是中原地區(qū),五十二年間更迭五個王朝,戰(zhàn)禍連連不斷,田園荒蕪,餓殍遍地,以致軍隊只好用戰(zhàn)馬和死人充作軍糧。文物典籍亦在戰(zhàn)火中毀于一旦。相對于中原,沿江和江南相對安定一些。由于楊行密在唐末割據(jù)江淮,擋住朱溫南下的勢頭,嗣后的南唐幾乎沒有大的戰(zhàn)亂。加上李璟、李煜父子,雅愛詞章,富有藝術(shù)細胞,所以文學藝術(shù)在南唐有較大的發(fā)展空間。前蜀、后蜀相繼于四川,由于僻處西南,山川險阻,也無戰(zhàn)禍之苦,生產(chǎn)力未受破壞,物產(chǎn)富庶,商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,為文學藝術(shù)的發(fā)展,提供了生存發(fā)展空間。一些大地主、大貴族紛紛營屋造舍、揮霍浪費,繪畫自然而然成為他們的奢侈品之一。荊南商賈紛紛前往西蜀買“川樣美人”畫,用以裝飾廳堂庭院或收藏,仕女畫和花鳥畫由此時變得很時興,在創(chuàng)作隊伍、作品數(shù)量和技法創(chuàng)新上均超過前期。加之玄宗、僖宗兩番幸蜀,帶去大批文物和創(chuàng)作隊伍,如孫位、常重胤等著名畫師皆隨僖宗奔蜀。前蜀主王氏和后蜀主孟氏都很重視收集保護繪畫藝術(shù)作品,并建立了畫院。因此不少北方學者、畫師、伎巧百工,或遷西蜀,或遷南唐,于是金陵、成都兩她的繪畫藝術(shù),空前繁榮。

五代繪畫達到中古繪畫新水平,它繼承唐代的傳統(tǒng)并出現(xiàn)新的變化,尤其以山水畫和花鳥畫方面的發(fā)展最為顯著。五代時期,山水畫已完全趨向成熟,山水畫在此時的變化很大,從選材到技法,都有了一個飛躍。人物畫的傳神寫照能力有所提高,水墨大寫意畫法開始出現(xiàn)。作為中國山水畫重要技法之一的“皴法”在此時得到了很大發(fā)展,墨法逐漸豐富,筆墨成了畫家們的自覺追求,水墨及水墨淡著色的山水畫已發(fā)展成熟,涌出現(xiàn)一大批杰出的山水畫家,荊浩、關(guān)仝、董源、巨然的出現(xiàn),成為山水畫的里程碑。地域上主要以中原和南唐地區(qū)為主流,表現(xiàn)以中原景色和江南景色為主,藝術(shù)風格亦迥然不同,以風格來劃分可分為南北兩派。北派的代表畫家有荊浩、關(guān)同等,開創(chuàng)了大山大水的構(gòu)圖,善于描寫雄偉壯美的全景式山水;南派以董源、巨然為代表,擅長于表現(xiàn)平淡天真的江南景色,體現(xiàn)風雨明晦的變化。

晚唐五代時期經(jīng)濟生活的繁榮對于花鳥畫有相當?shù)挠绊憽N宕B畫的主要部分是描寫與貴族生活有聯(lián)系的花卉禽鳥。此時的花鳥畫擺脫唐代作為裝飾藝術(shù)的要求,寫實風格得到進一步發(fā)揚。花鳥畫的技法隨著表現(xiàn)的需要相應(yīng)得到提高的機會。精密的觀察和精確的表現(xiàn)是這一發(fā)展階段上畫家們努力追求的目標,技法上有著各種創(chuàng)造。出現(xiàn)了以黃筌為代表的精細派和以徐熙為代表的野逸派。徐熙畫花和當時一般流行的方法不同,一般流行的方法是用色彩暈染而成,徐熙是用墨寫其枝葉蕊萼,然后敷色(見《宣和畫譜》和《圣朝名畫評》)創(chuàng)沒骨法;黃筌父子則創(chuàng)勾勒法。畫花妙在賦色,用筆極纖細,但以輕色染成而不見墨跡。從五代開始,花鳥畫成為中國繪畫藝術(shù)中有獨特地位的一種樣式,展示人們精神世界的一個有力的方面。

五代十國時期繪畫,按其地域和繪畫特征,可以分為西蜀、南唐、后梁、吳越四類:

一、西蜀繪畫

十國中的前蜀、后蜀皆在四川建國。這里僻處西南,山川險阻,少有戰(zhàn)禍,生產(chǎn)力未受破壞,物產(chǎn)富庶,商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,為文學藝術(shù)的發(fā)展,提供了生存發(fā)展空間。在經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)上,新的文化中心也形成了。在唐代時就不斷有畫家自中原來,其中最有名的如吳道子的弟子盧稜伽,其他如趙公祐、范瓊、陳皓、彭堅等,對于西蜀繪畫傳統(tǒng)的形成有一定的作用。唐末來避難的畫家更多,其中較著名的有孫位、張南本、常桑、滕昌祐、刁光胤等。他們將中原文化帶到西蜀,如趙德玄在晉天福年間入蜀,攜有隋唐名畫百余件,皆皇室藏品之散逸者。他們的創(chuàng)作活動推進了西蜀繪畫的發(fā)展。據(jù)宋人黃休復(fù)《益州名畫錄》記載,當時道釋人物畫,在西蜀非常盛行,僅大圣慈寺,就有許多名家繪制壁畫,如翰林待詔杜齪龜,創(chuàng)作了畀廬佛,十二面觀音、菩薩、羅漢等畫幅;翰林待詔杜敬安,創(chuàng)作了北方天王、無量壽福等作品;畫家惠崇和尚在這寺里也畫了不少名畫。每逢風俗節(jié)令、喜慶壽典和祭祀等活動,也要繪制道釋鬼神的壁畫,如鐘馗打鬼圖就很盛行。前蜀光天元年(918)王建去世,畫家趙德齊與高道興,畫陵廟鬼神、車轄儀仗等一百多堵壁畫。后蜀主王衍,窮極奢侈,《五代史》載他在咸康元年(925)奉母同游青城山,令“宮人皆衣道服,頂金蓮花冠,衣畫云霞,望之若神仙”,宮中則“壁上五彩畫,圖青山碧水,珍禽異獸”。無論是“衣畫云霞”,還是壁上“圖青山碧水,珍禽異獸”都需要大量畫工,宮廷的提倡,也皆會使山水花鳥畫興盛起來。

前蜀主王建和后蜀主孟昶都很重視收集保護繪畫藝術(shù)作品。中唐時代成都畫家畫家趙公佑善畫佛道鬼神,尤以畫天王著名,在成都寺廟內(nèi)畫像甚多,武宗會昌年間滅佛,到唐末唯存大圣慈寺文殊和天王四堵,并有顏真卿題字,時稱“二絕”。當時王建要在該寺修建三學院,下令不許損壞。后蜀孟昶也是這樣,廣政十七年(954),他做生日,大臣安思謙,把晚唐時名畫家張素卿所畫的十二幅《十二仙真像》送他,他很高興,命翰林學士禮部侍郎歐陽炯次第贊之,又命畫家、翰林待詔黃居寶,以八書題之,倍加愛護。王建時代的山水花鳥畫家有宋藝、杜齯龜、貫休、李升、支中元等。王衍時代,當時只有十七歲的黃荃就被宮廷錄用,授之翰林。

后蜀孟昶于明德二年(935)特創(chuàng)“翰林圖畫院”,將許多民間畫家搜羅入內(nèi),并于畫院中設(shè)待詔、袛候等職,這是中國畫史有正式畫院之始。黃荃被授以“翰林待詔、權(quán)院事,賜紫金帶”,這對提高民間畫家的地位和創(chuàng)作積極性,在互相切磋和競賽中提高技藝,起了很大推動作用。畫院有“按月議疑”制度,每月集會,討論繪畫上疑難問題。廣政十九年(956),趙忠義和蒲師訓皆畫“鐘馗捉鬼圖”。前者以第二指挑鬼目,后者則以拇指剜鬼目。蜀主孟昶問哪一幅最妙,黃荃回答以蒲師訓所畫為妙。孟昶則認為兩人“筆力相敵,難議升降”,于是皆獲厚賞。《宣和畫譜》中也有類似的記載:黃荃奉孟昶之命臨摹吳道子畫的《鐘馗捉鬼圖》。吳道子畫上鐘馗是用左手捉鬼,以右手食指挖鬼的眼睛。黃筌的臨摹中卻改為用拇指挖目,因為用拇指挖目顯得更有力。黃筌不但改畫了挖鬼目的手指,也為此改了全身的姿勢和眼神。他的理由是,原畫表現(xiàn)全身的力量和神情都集中在食指,現(xiàn)在改用拇指,為了求得全身精神和動作的一貫,所以就不得不全部改畫。傳說黃筌在孟蜀宮殿中創(chuàng)造性的畫了鶴的六個姿態(tài):“唳天一舉首張喙而鳴,警露回首引頸上望,喙苔垂首下啄于地,舞風乘風振翼而舞,梳翎轉(zhuǎn)項毨(整理)其翎羽,顧步行而回首下顧。”這個宮殿因而改名“六鶴殿”。

郭乾暉兄弟的花鳥畫學趙宏變、邊鸞之古體,又能自出新意。乾暉始秘其筆法不示外人,畫師鐘隱“變姓名,趨郭之門,服勤累月,得其法,遂馳名海內(nèi)焉。這些記錄都說明畫院制度對畫家研究切磋畫技,在相互競爭中得以創(chuàng)造性發(fā)揮,起了極大推動作用。

畫院畫家的作品也可以自由買賣。當時荊南一帶商賈常前往西蜀買畫,以供江南和中原達官顯貴、富商巨賈裝飾廳堂庭院或收藏,畫史上記載的有江南商人買杜家父子的佛像羅漢,荊湖商人買阮惟德畫的仕女,稱為“川樣美人”,黃筌父子的畫也流入市場。經(jīng)營此類商業(yè)的人稱為“常賣”。這也刺激了西蜀繪畫尤其是佛像畫、花鳥仕女畫的興盛。

西蜀的畫家,有黃荃、黃居寶、黃居寀父子、趙德玄、趙忠義父子、高道興、高從遇父子、阮知海、阮惟德父子,丘文播、丘文曉、丘余慶兄弟父子、宋藝、杜齯龜、李升、支中元、蒲師訓、李文才、房從真、張玫、徐德昌、石恪,外來蜀地的則有孫位、張南本、常桑、滕昌祐、刁光胤等,可謂人才濟濟。其中黃筌、黃居寶、黃居寀父子、趙德玄、趙忠義父子、房從真、阮知誨、杜鯢龜、高道興、高從遇父子、蒲師訓等,皆為畫院待詔,張玫、徐德昌等則為祗候。

可謂人才濟濟,而且流派眾多,以花鳥畫而言,黃家父子自成一派、李吉、夏侯延右、李懷袞、刁光胤、劉贊、滕昌祐、郭乾暉兄弟亦自成一派。呈現(xiàn)一種百花齊放局面。

二、南唐繪畫

南唐中主李璟、后主李煜父子,皆雅愛詞章,精通書畫。李璟的《攤破浣溪沙·菡萏香銷翠葉殘》,李煜的《虞美人·春花秋月何時了》皆為童子解吟,胡兒能歌。南唐王族中的李景道、李景游,也喜歡繪畫,并將他們的日常生活,“裙屐游宴,形之于圖”。“統(tǒng)治階級的思想就是統(tǒng)治思想”。帝王皇族的喜尚,自然使所包括繪畫在內(nèi)的文學藝術(shù)在南唐格外興盛。此外,中主李璟也采用西蜀孟昶的做法,在南唐設(shè)立翰林畫院。各地畫家聞訊,來南唐的也不少。畫院中周文矩、顧閎中、高太沖、朱澄、曹仲玄、王齊翰、董源、徐崇嗣、梅行思、衛(wèi)賢、顧德謙、趙干等,皆一時人選。其中徐崇嗣的花鳥,獨步一時;王齊翰的猿獐,名聞遐邇;梅行思的斗雞畫,人所不及。此外還有巨然,徐熙等僧侶和官僚。巨然的山水,徐熙的花鳥也是百代之祖。

中主李璟和后主李煜都曾主持和指命畫院的一些繪畫活動。據(jù)宋代郭若虛《圖畫聞見志》記載:李璟保大五年(947)元日,大雪中,李璟與其弟弟李景遂、李景達以及大臣李建勛、徐鉉等登樓賞雪、飲酒賦詩:“時李建勛、徐鉉、張義方等于溪亭即席進詩,徐鉉為序。又集名手作圖,曲盡一時之妙:真容,高沖古主之;樓閣、宮殿,朱澄主之;侍臣、法部絲竹,周文矩主之;雪竹、寒林,董源主之;池沼、禽魚,徐崇嗣主之”。后主李煜不僅是一代詞宗,而且也是書畫高手:“政治之暇,寓意丹青。書、畫亦清爽不凡”。

李煜還常常差遣畫師從事一些政治宣傳活動,如曾派遣周文矩、顧閎中、高太沖至大臣韓熙載家寫生,將其夜宴舞樂情況畫下來,作為勸誡大臣奢侈之用,這就是后來聞名百代的《韓熙載夜宴圖》。由曾派周文矩畫《南莊圖》,宣揚皇家聲威,周文矩“盡寫其山川氣象,亭臺景物,詳備,殆為絕格” (郭若虛《圖畫聞見志》)。

同西蜀畫院一樣,這些畫家在花園內(nèi)切磋技藝,相互競爭,精思殫慮,無論是繪畫水平和創(chuàng)新精神都有很大提高。據(jù)《圖畫聞見志》:李煜曾命曹仲玄畫建業(yè)佛寺上下座壁,經(jīng)八年不就。后主責其緩,命周文矩較之。文矩曰:“仲玄繪上天本樣,非凡工所及,故遲遲如此。”結(jié)果畫了一年乃成。當時江南畫佛道畫,曹仲玄為第一。仲玄,建康豐城人,始學吳道子,不得意,遂改跡,細密自成一格,尤善于傅彩,妙越等夷;周文矩,建康句容人,其畫類唐之周昉,但在衣紋戰(zhàn)筆有別。鐘陵徐熙,善花竹林木、蟬蝶草蟲。多游園圃,以求情狀,雖蔬菜莖苗亦入圖畫。寫意出古人之外,尤能設(shè)色,絕有生意;畫花,趙昌意在似,徐熙意不在似。可以說是各放異彩,皆有推陳出新。從而形成以南唐徐熙和西蜀黃荃為代表的不同繪畫風格流派。徐、黃皆善花鳥,但在用墨和設(shè)色上大相異趣,所謂“徐、黃異體”:徐熙是水墨淡彩,“落墨為格,雜彩副之,跡與色不相隱映”(《圖畫聞見志》卷四“徐熙傳”),體現(xiàn)的是江湖“野逸”;黃荃則先用淡墨勾勒輪廓,然后施以濃艷的色彩,著重于色彩的表現(xiàn),所謂“雙鉤傅色,用筆極精細,幾不見墨跡,但以五彩布成,謂之寫生”,體現(xiàn)的是皇家富貴氣象。在創(chuàng)新方面,李煜起著示導(dǎo)和帶頭作用。他的書法繪畫皆能“另為一格”,書體“雖若甚瘦而風神有余。又復(fù)能墨竹,自根至梢,極小者一一鉤勒,謂之鐵鉤鎖”。 相傳周文矩繪畫“行筆瘦硬戰(zhàn)掣,全從后主書法中學來”(張玉峰《清河書畫舫》)。

三.吳越繪畫

吳越在五代十國中一個小國,但卻是其中經(jīng)濟最繁榮、社會也相對比較安定之國,也是十國中存在時間相對最長的一個王朝。從唐昭宗景福二年(893)錢镠受受封為鎮(zhèn)海節(jié)度使開始,到宋太宗太平興國三年(978)錢弘俶納土降宋、結(jié)束五代十國止國祚共86年。吳越在錢氏之統(tǒng)治經(jīng)營之下,以靈活之外交手腕與五代朝廷和外國保持穩(wěn)定之關(guān)系,與日本、高麗也通商不斷,漸漸成為一塊經(jīng)濟貿(mào)易繁榮之地。經(jīng)濟的繁榮和社會的穩(wěn)定,自然為文學藝術(shù)的繁榮提供了基礎(chǔ)和保證。

吳越繪畫有三個基本特征:

一是寺廟壁畫多、僧道類題材多,畫家中擅長佛道畫者多。吳越是偏安于東南一偶的小國,無力靠軍事實力保障國家安全,只能靠神靈保佑,因此佛道特別興盛、錢氏歷代君主皆大興寺廟,敬佛布道:唐昭宗乾寧二年(895)起,錢镠重建余杭之天柱觀,歷時四年而成;乾寧四年(897),叛軍安仁義打算沿江入犯吳越,結(jié)果夜間忽起驚濤,一夕之間江邊之沙路全毀,其計謀因而不能得逞。錢镠認為此為伍子胥神異之力相助,遂請后唐封其為“吳安王”;此后又興建瑞相院和佛塔,供奉彌勒佛和佛舍利;錢镠之子錢元瓘于932年4月登基,7月之中元節(jié)他便于龍興千佛寺造釋迦如來丈六金身像祭拜。之后,他陸續(xù)地興建了凈空寺、昭慶律寺、甘露寺、化度禪院、觀音看經(jīng)院和龍冊寺。錢元瓘之子錢弘佐即位時即免道宮佛寺之賦稅,在位期間興建報國千佛院、法云寺、寶相華藏院、龍華寶乘院和鷲峰禪院等佛寺;錢弘佐之弟忠懿王錢弘俶是吳越最后一位君主,也是佞佛最厲害的一位君主。據(jù)《五代會要》,后周世宗于955年下詔停廢天下所有無帝王“無敕額”寺廟,全國僅存“有敕額”2694寺,但吳越僅杭州一地就有480座,而且也無資料顯示錢弘俶曾廢毀壞任何一座“無敕額”寺廟。錢弘俶更在后周世宗停廢“無敕額“寺院之同年年底,開始建造八萬四千小寶塔之計劃,費時十年了才得以完成。這些佛塔高約五寸(一資料作九寸),以鐵或銅涂金而成,塔之四面外壁繪上佛本生故事。塔之下有一基座,每面各鑄有四柱,柱中各有一佛,下為花瓣之形。據(jù)《金石契》記載,錢弘俶還遣使送五百座小寶塔到日本,并收集流散海外之佛教典籍。這些佛寺和小寶塔的建立,帶動了大批佛像雕塑、繪畫的產(chǎn)生,也使得佛道人物畫成為最搶手的行當。吳越的一些知名畫家多以畫佛道畫名世,如王道求,善畫鬼神,曾仿善畫佛像的盧稜伽,在開封大相國寺作壁畫;佛教徒蘊能,善于指墨畫佛像;貫休以善畫羅漢,稱譽一時;阮鄗,善畫道家人物,他的《閬苑女仙圖》今尚存世。

二是吳越的君主熱愛藝術(shù),重視繪畫人才,帶頭提倡和組織繪畫。武肅王錢镠在文藝上頗似南唐二主和后蜀孟昶。史載他“善草書,稱神品”,還工畫墨竹。據(jù)汪砢玉《珊瑚網(wǎng)》記載:錢镠曾安排二、三十個畫家,稱之為“鸞手校尉”,去松江邊境為北方南下的士人畫像,從中物色人才。有土人名胡岳者,渡江南下,畫工圖其貌,進入宮中,錢镠一見其像,便贊嘆道:“此人面有銀光,奇土也!”立即宣召胡岳入見,加以官階,大為信任;胡岳后果有聲于時,因此吳越當錢镠之世,人才濟濟,頗稱得士。后人也有官詞詠此事道:“汲引高居握發(fā)頻,相看客面澤于銀;寫生校尉描鸞手,不貌尋常行路人”。據(jù)《魯嶧書典》記載:當時山東滋陽畫家王道求,高唐畫家李群,都應(yīng)“錢越王所召”,“同時入?yún)窃健薄?/p>

王道求善畫鬼神、人物及畜獸;李群,字文干,亦善畫人物,畫有《孟說舉鼎圖》、《醉客圖》等。大畫僧貫休曾坐禪于杭州靈隱寺,因不堪為錢镠所擾,策杖離去。亦可作為反面的例證。

第三,因為當時吳越較為安定、富庶,錢镠之世又重視繪畫,因而吸引處于戰(zhàn)亂中的中原畫家多來吳越,使中原畫風在吳越發(fā)揚光大,從而形成與痛楚江南的南唐不同的繪畫風格。如上所述,來自中原的畫家有山東畫家王道求、李群,被西蜀王建賜以“禪月大師”稱號的貫休,精于畫牡丹的王耕,以畫羊聞名遐邇的羅塞翁,善于以指墨畫羅漢的蘊能,以《周處斬蛟圖》傳世的鐘隱;善寫花竹禽鳥的唐希雅,善畫田家風物,以《踏歌圖》、《村田鼓笛》、《村社醉散》等風俗畫名世的張質(zhì),以《閬苑女仙圖》名世的阮鄗等,都一時活躍在吳越。

四、五代繪畫

中原地區(qū),從907年朱溫代唐建立梁朝,到960年后周滅亡,五十四年間頻繁更替了五個王朝。其中最短的后漢只有四年,后晉十年,后周十年,后唐十三年,后梁十七年。王朝如此短命,又在戰(zhàn)爭中更迭,經(jīng)濟、社會自然是一片混亂,文學藝術(shù)哪有發(fā)展的空間?

后梁的時間相對而長一些,更主要的是他上承唐緒,根據(jù)文學藝術(shù)發(fā)展與衰亡相對于社會發(fā)展與倒退皆有滯后性這一特征,繪畫在后梁相對好一些,繪畫雖“并非盛時”,也出現(xiàn)個別如荊浩、關(guān)同這對杰出的師徒大家。后梁宮廷雖未設(shè)畫院,但也招納畫工作為“應(yīng)制之需”。皇親國戚中亦有喜愛、擅長繪畫者,對后梁繪畫起了一定推動作用。如駙馬都尉趙喦,又是皇親,有財有勢,喜愛繪畫,見有佳作,必重價收購,因此“四遠向風,抱畫者歲無虛日”。加上他以“親貴擅權(quán),凡所依附,率多以書法名畫為贄”。當時趙喦家中,食客多至百余人,多為琴棋書畫名流。并延請胡翼、王殷等繪畫名家為座上客,品評畫跡優(yōu)劣。品評中,凡見“中評以下,或有未至者,即指示醫(yī)去其病。或用水刷,或以粉涂,有經(jīng)數(shù)次方合意者”,因為趙府被稱為“趙家畫選場”。(郭若虛《圖畫聞見志》)這對社會倡導(dǎo)和改進畫風,自然有影響力。本人又善畫人物,郭若虛《圖畫聞見志》評其“非眾人所及”,有《鐘馗》、《小兒戲舞圖》、《診脈圖》等傳世;后梁的張圖、跋異、于競、趙喦、劉彥齊等,皆以繪畫名世。張圖、跋異皆善畫釋道人物,張圖還擅長潑墨山水。《五代名畫補遺》還記載張圖、跋異在龍德年間斗畫的故事,說明這些供“應(yīng)制之需”也同西蜀、南唐畫院待詔一樣,存在一種競爭和激勵機制。劉彥齊既是畫家,也是鑒賞家。擅長畫竹,為時所稱。所藏名畫上千卷,每年伏夏曬霉,一一親自檢點,終日不倦。時稱:“唐朝吳道子手,兩朝劉彥齊眼”,說明其鑒賞眼光,非同尋常。

五代的繪畫大家,自然是荊浩和關(guān)同這對師徒。荊浩是中國山水畫發(fā)展過程中具有重要影響的畫家之一,自稱兼取吳道子用筆及項容用墨之長,創(chuàng)造水暈?zāi)碌谋憩F(xiàn)技法,開創(chuàng)了以描寫大山大水為特點的北方山水畫派。亦工佛像,曾在汴京(今河南開封)雙林院作有壁畫。著有繪畫理論《筆法記》。存世之作有《匡廬圖》、《秋山瑞靄圖》。關(guān)仝師法荊浩山水,筆簡氣壯,有青出于藍之譽,尤擅表現(xiàn)關(guān)河氣勢,石體堅凝,山峰峭拔,雜木豐茂,有枝無干,時稱“關(guān)家山水”。后人稱其與荊浩為“荊關(guān)”,與北宋李成、范寬,并為五代、北宋間北方山水畫主要流派代表。有《山溪待渡》、《關(guān)山行旅》等圖流傳于世。

下面簡介五代十國時期代表作家、代表作品:

1、黃荃

黃筌,字要叔,成都人。五代西蜀畫家,十七歲為前蜀翰林待詔,二十三歲又被孟知祥擢為檢校少府監(jiān)并主畫院事,“賜紫金帶”;孟昶主政后又加封內(nèi)供奉朝議大夫,最后晉升到“如京副使”。后隨蜀主孟昶歸宋,授太子左贊善大夫。一生在皇家畫院任職近五十年。黃荃十三歲就拜刁光胤為師學畫,他一方面吸收刁光胤禽鳥畫的長處,另一方面又普遍學習諸家技法:人物、龍水學孫位,山水學李升,鶴學薛稷,花卉蟬蝶學滕昌祐,“資諸、家之善兼而有之,無不臻妙”(夏文彥《圖繪寶鑒》)。及孟昶歸宋,遂共召入宋之翰林圖畫院,名聲擅于一時。黃荃繪畫以花鳥畫最為擅長,郭若虛稱贊其花鳥畫是“全該六法,遠過三師”(《圖畫聞見志》)。可見他的花鳥畫造詣已是謝赫所云的“六法”俱備,超過了同時代的刁光胤、孫位、滕昌祐等大師。其花鳥畫題材多描繪宮廷中異卉珍禽,羽毛豐滿,形象生動。畫花善于著色,鉤勒精細,不見筆跡,并染以輕色,謂之“寫生”。畫鳥亦先鉤勒,后填五彩,并專注畫其神情。《益州名畫錄》曾記載黃荃一些花鳥畫的軼事:一是傳說黃筌在孟蜀宮殿中創(chuàng)造性的畫了鶴的六個姿態(tài):“唳天一舉首張喙而鳴,警露回首引頸上望,喙苔垂首下啄于地,舞風乘風振翼而舞,梳翎轉(zhuǎn)項毨(整理)其翎羽,顧步行而回首下顧。”這個宮殿因而改名“六鶴殿”。另一是說廣政26年(963)宮內(nèi)“八卦殿”落成,孟昶特命黃荃在四壁畫花竹雉兔,他從七月一直畫到隆冬才完成。此時“五坊節(jié)級”到此殿進呈“雄武軍”所貢的白鷹。不料這只白鷹見到壁上所繪的雉兔,誤以為是真的,連連向壁上撲去。孟昶為此贊嘆不已,稱黃荃為“當代奇筆”,命翰林學士寫《奇異記》一篇,記述這個動人故事。這篇記中寫道:“六法之內(nèi),以形似氣韻為光,荃之所作,可謂兼之。不然者,安得粉壁之中,奮霜毛(指鷹)而欲起;彩毫之下,混朱頂(指鶴)而相親。而又觀彼白鷹,盼乎錦雉,儼丹青而可測,狀若偎叢;掣絳旋以難停,勢將掠地。舉斯二類,兼彼群花,四時之景堪觀,千載之名何尚”。這兩則記載,是我們得以形象地體察到黃荃花鳥畫是何等的形象、生動、逼真!

黃荃不僅長于花鳥,對山水人物,也有獨到的表現(xiàn)力。《宣和畫譜》說他“作人物,不妄下筆”。可見他的人物畫也很出色。黃荃的花鳥畫與南唐著名的花鳥畫家徐熙,在題材、技法與風格皆截然不同,繪畫史上稱之為“徐黃異體”。宋人郭若虛在《圖畫聞見志》中曾細析了兩人的不同:“筌與其子居采,并事蜀為待詔。所畫皆禁御珍禽瑞鳥、奇花怪石,今傳世桃花鷹鶻、純白雉兔、金盆鵓鴿、孔雀龜鶴之類是也。又翎毛骨氣尚豐滿,天水分色。徐熙江南處士,志節(jié)高邁,放達不羈,多狀江湖所有汀花野竹、水鳥淵魚。今傳世鳧雁鷺鷥、蒲藻蝦魚、叢艷折枝、園蔬藥苗之類是也。又翎毛形骨貴輕秀,而天水通色。黃家富貴,徐熙野逸。不唯各言其志,蓋亦耳目所習,得之于心而應(yīng)之于手也。二者春蘭秋菊,各擅盛名”。這段論述不但分析了兩人花鳥畫在在題材、技法與風格的不同,而且道出產(chǎn)生如此不同的原因:生活環(huán)境不同、所見的景物不同,志向性格也不同。

其實黃荃的花鳥畫也并非一味格調(diào)秾麗、鉤勒精細,以“富麗工巧”為其特色。宋人劉道醇《圣朝名畫評》就說“黃荃畫古木,信筆涂抹;畫竹,如斬釘截鐵,真天下奇筆也”;蘇軾也說他家藏有黃荃一幅黃荃的畫龍:“拔起兩山間,陰威凜凜”;李薦《畫品》中所收的黃荃《寒龜曝背圖》,更是“筆墨老硬,無少柔媚”。

在五代最重要的畫家行列中,西蜀的黃筌、黃居寀父子和南唐的徐熙有著突出的地位。他們的花鳥畫,后人并稱為“黃徐”,為五代、宋初花鳥畫兩大流派之代表。歷代畫論和畫家對黃荃作品雖評論不一,但大多都承認他超人成就,如劉道醇《圣朝名畫評》就稱贊說:“黃荃老于丹青之學,命筆皆妙,誠西州之能士,可列神品”;明代文徵明也說:“自古寫生家無過黃荃,為能畫其神,悉其情也”。 黃筌之子居寶、居寀亦善畫。一家皆為后蜀畫院待詔。

黃筌的作品現(xiàn)存有《寫生珍禽圖》。

寫生珍禽圖 絹本設(shè)色縱41.5cm,橫70.8cm,現(xiàn)藏北京故宮博物院。稿本中包括十只不同的鳥、兩只龜和12個昆蟲,共24只。均以細勁的線條畫出輪廓,然后賦以色彩。這些動物造型準確、嚴謹,特征異常精確工致,極簡潔而富有生命感:鳥雀或靜立,或展翅,或滑翔,動作各異,生動活潑;昆蟲有大有小,小的雖僅似豆粒,卻刻劃得十分精細,須爪畢現(xiàn),雙翅呈透明狀,鮮活如生;兩只烏龜是以側(cè)上方俯視的角度進行描繪,前后的透視關(guān)系準確精到,顯示了作者嫻熟的造型能力和精湛的筆墨技巧,描繪方法以墨色為主,運用少量彩色,效果生動。

畫面中24只小動物均勻地分布,它們之間并無關(guān)聯(lián),亦無一個統(tǒng)一的主題。畫幅的左下角有一行小字:“付子居寶習”,由此可知,這幅《寫生珍禽圖》為畫稿本,是作者為創(chuàng)作而收集的素材,并給其子黃居寶供臨摹練習之用。但從中可了解黃筌的作品之精妙生動的原因所在:正由于黃筌長期不懈地細致觀察并堅持寫生,經(jīng)過不斷的磨練,才獲得如此成功。

黃荃《寫生珍禽圖》

2、高道興

五代前蜀畫家,成都人。為前蜀王建內(nèi)圖畫庫使。光化(898—900)中授待詔賜紫。攻雜畫,尤善佛像、高僧。用肇神速,觸類皆精。時人諺曰:“高君墜筆亦成畫。”(郭若虛《圖畫見聞志》)王建受敕置生嗣,命高道興與趙德齊同畫西平王儀仗、車輅、旌旗、禮服、法物,及朝真殿上皇姑、帝戚、后妃、女樂百堵。王建授以翰林待詔,賜紫金魚袋。王建死,道興與德齊又合作繪其陵廟,所畫鬼神、人馬、兵甲、公主儀仗、宮寢嬪御等,亦達百余堵。黃休復(fù)北宋景德(1004—1007)間,尚目睹黃休復(fù)在大慈寺中兩廊下六十余軀高僧像,以及華嚴閣東畔高一丈六尺的天花瑞像(《益州名畫錄》)。

道興之子高從遇承襲父藝,亦善畫,事后蜀主孟昶(934—965)為翰林待詔。曾于蜀宮大安樓下,畫天王隊仗甚奇。事跡見《圖畫見聞志》。

3、趙德玄

五代西蜀畫家,《圖畫見聞志》作趙元德,雍京(今陜西西安)人。唐天福年間(936—943)入蜀,后蜀主孟知祥授以翰林待詔。趙德玄入蜀攜有隋唐名畫百余件,皆皇室藏品之散逸者,相傳觀摩,故所學精博。工畫車馬、人物,屋木、山水,佛像、鬼神,樓臺殿閣,向背低昂,代無比者。廣政十九年(956)進鐘馗圖,與蒲師訓筆力匹敵,后蜀后主孟昶厚賜金帛。明德年間(934—937)嘗與其子趙忠義合作,在福慶禪院繪隱形羅漢變相十三堵,今尚存兩堵,為其手筆。畫跡有《朱陳村圖》、《豐稔圖》、《漢祖歸豐沛圖》、《盤車圖》等,見于《圖畫見聞志》、《益州名畫錄》和《圖繪寶鑒》。北宋劉道醇《圣朝名畫評》將德玄父子畫列妙格中下品。

趙德玄之子趙忠義,在襁褓中隨父入蜀。及長,習父之藝,宛若生知。曾與父同手於福慶禪院畫東流傳變相一十三堵。位置鋪舒,樓殿臺閣,山水竹樹,番漢服飾,佛像僧道,車馬鬼神,王公冠冕,旌旗法物,皆盡其妙,冠絕當時。后主孟昶知忠義妙於鬼神屋木,遂令畫《關(guān)將軍起玉泉寺圖》。趙忠義在繪畫中不但發(fā)揮想象,描繪關(guān)羽驅(qū)使鬼神建玉泉寺,而且寺殿丹楹刻桷,疊栱梁柱,皆依比例尺寸。圖成后,后主令內(nèi)作都料看此畫的殿堂枋栱是否準確?內(nèi)作都料回答說:如按此圖再蓋一座玉泉寺,會“分明無欠”。后主大喜,授翰林待詔,賜紫金魚袋。廣政十九年(956),趙忠義和蒲師訓皆畫“鐘馗捉鬼圖”。前者以第二指挑鬼目,后者則以拇指剜鬼目。蜀主孟昶問哪一幅最妙,黃荃回答以蒲師訓所畫為妙。孟昶則認為兩人“筆力相敵,難議升降”,于是皆獲厚賞。(《益州名畫錄》)《成都古寺名筆記》中記載:六祖院南壁,佛會變相一堵,亦是其手筆。

4、邱文播

名潛,四川人,五代后蜀畫家。擅山水人物、佛像神仙、牛。孟蜀時,新都乾明禪院《六祖》,漢州崇教禪院《羅漢》,紫極宮《二十四化神仙》,皆文播筆。畫中花雀,為其子余慶繪。宋時尚存。《益州名畫錄》列為“能格上品”。

邱文暁,文播弟,與兄文播齊名。工畫人物、佛像、花雀。后蜀孟昶廣政六年(943),與兄文播、異姓兄僧令宗合手描畫成都凈眾寺延壽禪院《天王》、《祖師》、《諸高僧》、《竹石花雀》二十余堵,宋時尚存。《益州名畫錄》列文曉畫為“能格下品”。

邱余慶,南唐畫家,西蜀畫家邱文播之子,初事南唐后主李煜,宋太祖開寶八年(975),隨后主歸宋,居汴京(今河南開封市)。善畫花卉禽獸,初師滕昌祐,晚年遂過之,其得意不減徐熙。凡設(shè)色者已逼于動植本體,而草蟲獨以墨色以深淺映發(fā),亦極形似之妙。其畫風韻高雅,為世所重。事跡見《益州名畫錄》、《宣和畫譜》及《圖繪寶鑒》。

5 、李昇

小字錦奴,五代時前蜀成都人,無所師法,長于寫蜀中山水,細潤中有氣韻,創(chuàng)一家之長,極為米芾所推賞。畫《高賢圖》,蒼茫類董源,而秀雅似王維。得李思訓筆法,而清麗過之。亦稱“小李將軍”。嘗于益州圣壽寺壁畫《三峽圖》、《霧中山圖》各一堵。大圣慈寺畫《漢州三學山圖》、《彭州至德山圖》、《二十四化山圖》等傳于世。

6、姜道隱

前蜀畫家,《野人閑話》作張道隱。四川綿竹人,擅寫山水松石,尋丈之壁,揮灑即成。少年時常常盡日不歸,父母尋之,多在有神佛繪畫的廟中看畫。及長不務(wù)農(nóng)桑,唯畫是好。不畜妻孥,孑然一身。常戴一竹笠,隨身布衣、草履、筆墨而已。雖父母兄弟亦罕測其行止,人皆呼為猱頭(蜀語謂其鬢發(fā)蓬松)。蜀相趙國公聞之,使畫屏風。因問姓名,則蜀語對云“姜姓,無名。”相國曰:“既無名,是以道隱也。”自此名為道隱焉。宋王趙公庭隱于凈聚寺創(chuàng)一禪院,請道隱于方丈畫山水松石數(shù)堵。王輿諸侍從觀其運筆。道隱未嘗回顧,旁若無人。畫畢,王贈之十縑。道隱JIA將縑置僧堂前,拂衣而去。綿竹諸山寺觀,多其畫壁。事跡見《益州名畫錄》、《野人閑話》、《綿竹縣志》。

7、徐熙???

南唐畫家,生卒不詳,鐘陵(今江西進賢縣西北)人。先世歷代在江南為官,本人確是一介布衣,故沈括稱他“江南布衣”(《夢溪筆談》)。為人性情豁達,“以高雅自認”(郭若虛《圖畫聞見志》)他不是南唐畫院成員,確是南唐花鳥畫家中成就最大的畫家,他不追求名利與富貴,置身于畫院之外過著悠閑自由的藝術(shù)生活,以畢生精力傾注于繪畫尤其是花鳥畫創(chuàng)作。正因為如此,他才能擺脫當時畫院柔膩綺麗的畫風,從而創(chuàng)造出時人爭為仿效的“徐體”;他也不盲從專畫名花珍禽的時尚,而多取材于人們不大注意的江湖田野的景物,如汀花、野竹、水鳥、淵魚等“江湖之間”形態(tài)。他畫的雁、鷺鶿、蒲、藻、蝦、魚、叢艷、折枝、園蔬、藥苗之類也沒有什么師承,完全是從實際觀察中發(fā)揮他的獨創(chuàng)精神,“學窮造化,意出古今”。徐熙花鳥畫在技法上也有自己的特點:先用墨寫出枝葉,然后著色,略施丹粉,所謂“水墨淡影”,顯得神完氣足,意趣生動,南唐著名學者徐鉉說其特征是“落墨為格,雜彩副之,蹟與色不相隱映”。

徐熙獨創(chuàng)的這種畫風,也就是后人盛稱的“徐體”。蘇軾在題徐熙《杏花圖》一詩中有“洗出徐熙落墨花”,所以這種風格又稱為“落墨花”,這也是“徐黃異體”的在技法上的主要區(qū)別。

徐熙雖不是宮廷畫家,但他的作品卻深受后主李煜的喜愛。當時宮殿掛幅多取一些端莊整肅的圖畫,但李煜卻用徐熙的汀花、野竹、禽鳥、蜂蟬等野趣畫作為裝飾,所以徐熙之畫亦有“鋪殿花”之譽。郭若虛在《圖畫聞見志》中對此有段敘述:“徐熙輩有于雙縑幅素上畫叢艷疊石,傍出藥苗,雜以禽鳥蜂蟬之妙,乃是供李主宮中掛設(shè)之具,謂之鋪殿花”。李煜降宋后,南唐所藏的徐熙畫跡,盡數(shù)歸宋。宋太宗看到徐熙畫的《石榴圖》后嘆賞說:“花果之妙,吾獨知有熙也”。并將此圖遍示畫院內(nèi)畫家,要“俾為標準”( 劉道醇《圣朝名畫評》)

徐熙不僅善寫花鳥,他的雪景畫也很有名《宣和畫譜》中就收有他的25幅《雪景圖,其中最有名的是《雪塘鴨鷺圖》。徐熙也能作人物畫,據(jù)說夏文振就藏有徐熙的《浣花醉歸圖》,黃庭堅等人題有“老杜浣花溪圖引”。歷代畫家、畫論家對徐熙皆禮贊有加:宋人郭若虛認為徐熙的造詣超邁古今梅堯臣有詩詠熙所畫《夾竹桃花》等圖:“花留蜂蝶竹有禽,三月江南看不足。徐熙下筆能逼真,繭素畫成纔六幅。”又云:“年深粉剝見墨縱,描寫工夫始驚俗。”至卒章乃曰:“竹真似竹桃似桃,不待生春長在目”。

徐熙是一位多產(chǎn)作家,僅《宣和畫譜》就著錄259將,散見于各家記載的還不止于此數(shù),至于“鋪殿花”、“裝堂花”更無計其數(shù)。但作品傳于后代的并不多見。朱存理《鐵網(wǎng)珊瑚》所錄古畫手卷多達3201件,但今存徐熙《紅白山茶》一件。今日可能一件無存。現(xiàn)存的《百花圖卷》、《百鳥圖卷》、《蓮花圖》、《柳鷺圖》、《雛鴿藥苗圖》、《玉堂富貴圖》等可能都是后人摹本。徐熙繪畫的神采,我們只能從當年曾目睹其畫跡的古人畫記或詠歌中略窺一二:如宋人米芾《畫史》中記載徐熙所畫的桃子是:“綠葉蟲透背,二葉著桃上。二桃突兀,高出紙素”;又記載“徐熙在澄心堂紙上,畫一飛鶉如生”;宋人李薦《畫品》對徐熙的《雉竹圖》有段很生動的描繪:“叢生竹蓧,根干枝葉,皆用濃墨粗筆。其間櫛比,以青綠點拂,而其梢蕭然有拂云之氣。兩雉馴啄其下,羽翼鮮華,喙欲鳴,距欲動。生意真態(tài),無不具備。非妙造自然,莫能至此”。

徐熙的孫子徐崇矩、徐崇嗣、徐崇勛皆善畫。徐崇嗣曾參加描繪南唐中主元旦賞雪圖的集體創(chuàng)作,負責圖寫池沿禽魚。進入北宋后,由于當時“黃家富貴”成為北宋宮廷花鳥畫的標準,徐崇嗣便效諸黃之格,創(chuàng)造了一種不用墨筆,直以彩色圖之的沒骨畫法。北宋宣和御府中所藏徐崇嗣畫,“率皆富貴圖繪,謂如牡丹、海棠、桃竹、蟬蝶、繁杏、芍藥之類為多”,從題材到技法已與徐熙的野逸畫風已有所不同。

玉堂富貴圖 絹本,縱112.5厘米,橫38.3厘米,現(xiàn)藏臺北故宮博物院。圖中以玉蘭、海棠、牡丹三種花相配,取玉蘭的“玉”和海棠的“棠”諧音構(gòu)成“玉堂二字,牡丹本是花中之王,被稱為“富貴花”,由此組成“玉堂富貴”的畫題。在構(gòu)圖技法上,此圖獨特別致而意蘊無窮。三花之中的牡丹與玉蘭、海棠所占畫幅相等,牡丹共五朵,從含苞待放到怒放有五種不同形態(tài),畫家把它畫在視覺中心點上,形成放射狀,內(nèi)涵是顯而易見的。畫中牡丹、玉蘭、海棠花和枝布滿全幅,花枝花朵擠出畫面邊線,滿紙點染,整個畫面不留空隙,使人感覺到充滿生命力的花朵的擴張力。圖的下方,湖石邊繪了一只羽毛華麗的野禽,野禽的眼特別醒目,形成以此眼點展開的扇面,擴大了有限的空間,使畫面具有張力,造成一種繁花似錦,滿堂生輝之感,呈現(xiàn)出一派生機。技法上先用墨筆勾出枝葉與花鳥輪廓,然后再敷以色彩。玉蘭、牡丹、海棠,白的淡雅,粉的嬌媚,在石青鋪地兒的映襯下,更現(xiàn)端莊秀麗之氣韻。徐熙喜用水墨淡彩作畫,他的畫給人以超逸清雅之感,這大概與他的出身經(jīng)歷和“淡泊寧靜”性格有關(guān)。

雪竹圖??? 絹本,墨筆,縱151.1厘米,橫99..2厘米,現(xiàn)藏上海博物館。

圖中繪雪后的枯木竹石。下方是大小數(shù)方秀石,不重勾勒而用水墨暈染出結(jié)構(gòu),留白以示積雪。石后中間是三竿粗竹,挺拔茁壯,細枝遒勁,殘葉紛披。旁有數(shù)竿被雪壓彎或折斷的竹子,或粗或細,或斷或彎,又有數(shù)竿細竹穿插其間,顯得姿態(tài)多變,情趣盎然。左旁則現(xiàn)一段枯樹,枝杈被折,或勾葉,或暈染留白,映襯雪景的蕭瑟。全用墨筆,既有線勾,也有墨色渲染,淡雅俊逸,具有清新之氣。

此圖似是最能體現(xiàn)徐熙“落墨”風格,可惜未加色而不得窺其全豹。所謂“落墨”即“是把枝、葉、蕊、萼的正反凹凸,先用墨筆來連勾帶染的全部把它描繪了出來,然后在某些部分略略的加一些色彩。”(謝稚柳語)也就是說,一幅畫的形和神,都是用墨筆和墨色來“落定”,著色只是輔助。這體現(xiàn)了徐熙在筆墨上的大膽革新。技法上,勾皴與暈染,粗筆與細筆,濃墨與淡墨,墨染與留白,兼施并用,與北宋盛行的“細勾填彩”、務(wù)求逼真的“黃家樣”畫風相比較,顯得率意而出格,然而卻也更多變化,更富情趣。

徐熙《雪竹圖》

9、周文矩

南唐畫家,建康句容(今江蘇省句容縣)人。生卒年代不詳,約活動于南唐中主李璟、后主李煜時期(943~975),美風度,升元(937-942)中奉命在宮廷作《南莊圖》,精備之至。后主時任畫院翰林待詔。

周文矩工畫佛道、人物、車馬、屋木、山水,李后主由曾派周文矩畫《南莊圖》,宣揚皇家聲威,周文矩“盡寫其山川氣象,亭臺景物,詳備,殆為絕格”(郭若虛《圖畫聞見志》)。

周文矩尤精于仕女、兒童。多以宮廷貴族生活為題材,北宋《圖畫見聞志》和《宣和畫譜》舉述周文矩有關(guān)婦女題材作品,“有《貴戚游春》、《搗衣》、《熨帛》、《繡女》等圖傳于世”。現(xiàn)存的宋人摹本《宮中圖》計十二段,描繪宮中婦女的日常生活。所畫仕女不施朱傅粉,鏤金佩玉以飾為工。也善畫佛像,嘗于兜率宮內(nèi)作《慈氏像》,將印度原本中之男像畫成“豐肌秀骨”、“明眸善睞”之中國女性。周文矩也是出色的肖像畫家。圖畫人物形象生動,使人感到“神寓其中”。其《高僧試筆圖》,畫“一僧攘臂揮翰,旁觀數(shù)士人咨嗟嘖嘖之態(tài),如聞有聲”(張丑《清河書畫舫》)。南唐保大五年(947)元旦大雪,中主李璟與兄弟及近臣宴飲賦詩。詔令周文矩及宮廷畫家高沖古、董源、朱澄、徐崇嗣等合作描繪《賞雪圖》。圖中“侍臣、法部絲竹”即由周文矩主筆,甚受稱譽。他還畫過《重屏會棋圖》、《五王酩飲圖》等,也是表現(xiàn)李璟及其兄弟們的群像和生活情態(tài)的。還善于描寫兒童生活,有《嬰戲圖》卷等。

米芾說周文矩畫風近于周昉,但兩人也有所不同:周昉設(shè)色“濃艷”,周文矩則施朱傅粉,鏤金佩玉,其纖麗過之,畫衣紋多作顫筆;畫山林泉石,其筆法亦瘦挺、顫掣,和周昉不同。(見湯垕《花鑒》)

周文矩在技法上獨創(chuàng)“戰(zhàn)筆”描法。明代張丑說他“行筆瘦硬戰(zhàn)掣,全從后主李煜書法中得來”,剛?cè)嵯酀毦咭桓瘢诋嬙荷钍芾铎腺p識(《清河書畫舫》)。

周文矩今存世作品多為摹本,有《宮中圖》、《蘇武李陵逢聚圖》、《重屏會棋圖》、《琉璃堂人物圖》、《太真上馬圖》等。

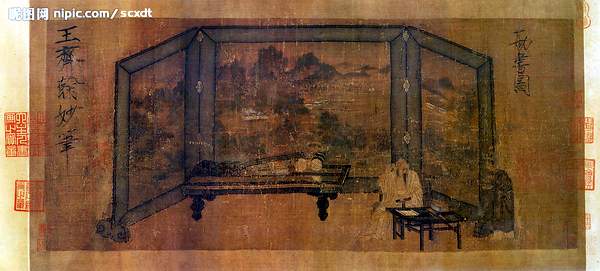

重屏會棋圖 絹本,設(shè)色,縱40.3厘米,橫70.5厘米,為宋人摹本。卷后有明沈度、文征明題記,現(xiàn)藏北京故宮博物院。他與藏于美國弗利爾博物館的《明皇會棋圖》卷(縱31.3厘米,橫50厘米)為同一母本。周文矩傳世之作中以《重屏會棋圖》最為著名。圖中描繪南唐中主李璟與兄弟們在屏風前對弈的場面。因背景屏風上又畫一屏,所以稱為“重屏”。

此本題為《李后主觀棋圖》,但據(jù)南宋學者王明清根據(jù)祖父任九江太守時得到的中主李璟畫像,考訂畫中“正坐者為南唐李中主像”,而且“面貌冠服,無毫發(fā)之少異”(《揮麈三錄》卷三?尤延之博物洽聞)因此“《重屏圖》至汝陰王明清氏始定正坐者為南唐李中主像”(陸友仁《研北雜志》)。其實,北宋《王文公集》卷五十中王安石的《江鄰幾邀觀三館書畫》詩中,就已指認出圖中頭戴高帽者為李璟;元代袁桷《清容居士集》和陸友仁《研北雜志》則考證出會棋者是李璟兄弟四人。

畫中描繪李璟與其3個弟弟弈棋、娛樂相得情境,其中流露著友愛氣氛。李璟正坐居中觀棋,如有所思,一人并榻坐稍偏左向者為太北晉王景遂,正關(guān)注棋局,二人別榻隅坐對弈者為齊王景達、江王景逿,正執(zhí)子欲著棋,爭斗方酣。旁畫侍者一人。背景置一屏一榻,屏上又畫一屏,寫白居易《偶眠》詩意。人物肖像神情逼真,頗有特色,作者“顫筆描”繪制圖中人物的衣紋,表現(xiàn)出布紋的質(zhì)感,并準確地勾勒出不同動態(tài)下人物的形體變化,衣紋細挺而帶轉(zhuǎn)折,瘦硬戰(zhàn)掣,展示了以線塑型的深厚功底。此圖的設(shè)色雖多用礦物顏料,但未層層積染或濃涂重抹,而只是在勾線后清淡地施以顏色。在幾案邊的花紋上勾染了略顯深重的石青、石綠;而李璟的衣袍雖也用朱砂暈染,卻甚為簡淡,只是侍童的衣帶用較重的朱砂,以與淺淡的衣袍形成對比。其余三人的衣著竟一色不染。這些皆體現(xiàn)周文矩線描特色和畫風。

該圖無名款,有宋徽宗的“雙龍小璽”、“宣和”、“政和”等宋元諸等鑒藏印共16方,以及明代沈度、文徵明的題跋,均為偽造。但圖中人物服飾及生活用品如投壺、屏風、圍棋、箱篋、榻幾、茶具等均為五代遺制,即使不是周文矩原作,也應(yīng)是接近于原作的宋人摹本精品,至少可以反映周文矩畫法的面貌,也為后人研究五代時期各種生活器用的形制以及中國早期皇室的行樂雅集活動提供了重要的形象資料。

此圖為清宮藏畫,宣統(tǒng)朝流出宮廷后散落民間。1949年后,國家文物局從吉林省長春文物商于蓮客手中購得此圖,隨后將它與元代高克恭《秋山暮靄圖》、任仁發(fā)《二馬圖》卷一并入藏故宮博物院。 清安儀周《墨緣匯觀》、胡敬《西清札記》、內(nèi)府《石渠寶笈三編》等著錄。

周文矩《重屏會棋圖》(摹本)

琉璃堂人物圖 絹本、設(shè)色,縱31.3厘米,橫126.2厘米,現(xiàn)藏于美國弗利爾博物館。由于此圖上有宋徽宗墨題“韓滉文苑圖”,因此長期被人認定是唐代韓的代表作。經(jīng)當代學者考證,美國弗利爾博物館所藏的全圖,以及北京故宮博物院所藏殘存的后半段均為宋人摹本。

《琉璃堂人物圖》表現(xiàn)的是盛唐詩人王昌齡在江寧縣丞任所琉璃堂與詩友前聚會吟唱的情景。共畫十一人:僧一人,文士七人,侍者三人。與僧人對坐穿黑衣者為王昌齡,僧為法慎,后段倚松者為詩人李白。此幅作品同全畫共分兩部分,前部分以法慎為中心,王昌齡等二文士正與之談?wù)摚瑑墒陶咴诤笈鹾惺塘ⅰ:蟀氩糠謩t以文士構(gòu)思詩文為主題,李白倚松而思,一侍者正磨墨以待倚石執(zhí)筆而思者運筆疾書,最后一文士執(zhí)卷回頭仰望,若有所感,與之同坐黑衣文士則眼望執(zhí)筆欲書文士,似乎已覓得佳句,將詩人們耽于推敲之態(tài)描摹得準確、生動而傳神,真實地再現(xiàn)了當時文人雅會時的情形。全幅人物繁復(fù),但構(gòu)圖簡明,布置鋪排錯落有致,線條細勁圓潤,顯現(xiàn)出衣料質(zhì)地的柔軟。

此圖《宣和畫譜》亦有著錄。《勤齋集》所記較為詳細:“圖凡八人,皆唐衣冠,三僮子前,三人與胡僧對坐,朱衣者持梵夾讀,僧屈指為數(shù)物狀;衣綠者指左,黃衣者拱手,皆有談?wù)f,似是為文事者。中二人偕立,童子磨墨,一則憑曲松而言,若口授其意;一則據(jù)石,左執(zhí)卷,右秉筆而掌其頤,若思概括其意而將之書者。后二人坐石上,共執(zhí)卷,一讀而指其文,一仰而若有所思者”將此記與現(xiàn)藏此卷人物對照,正與此吻合,畫面著色淡雅,格調(diào)清逸,衣紋線描頓挫轉(zhuǎn)折而有顫動之感,與今傳《重屏會棋圖》用筆一致。周文矩畫風上承晚唐周昉,設(shè)色簡單,又受李后主書法“金錯刀”影響。畫中靠背椅、榻、書箱等,據(jù)考古及文獻記載,都證明系五代后才有,皆排除了作者是韓滉的說法。清末民初,此本為狄平子所得,卷首有其長跋,后流往國外。

周文矩《琉璃堂人物圖》(摹本)

宮中圖 此畫據(jù)說為周文矩真跡的南宋摹本。此卷共有三段,為南宋摹本。1947年左右流出海外。第一段28.3厘米×168.5厘米,藏克里夫蘭美術(shù)館,曾名《仕女圖》;第二段名《宮中圖》,藏哈佛大學福格博物館;第三段名《唐宮春曉圖》,原為英國私人藏,現(xiàn)藏大都會美術(shù)館。藏克里夫蘭美術(shù)館《宮中圖》本,卷后有南宋淡巖居士張激紹興十年(1140年)跋:“周文矩《宮中圖》,婦人小兒,其數(shù)八十一男子寫神”。明代張丑《真跡目錄》、清卞永譽《式古堂書畫匯考》、現(xiàn)代鄭振鐸《韞輝齋藏唐宋以來名畫集》等均有著錄。

現(xiàn)存宋代摹本《宮中圖》,從不同側(cè)面表現(xiàn)了宮廷婦女的生活。包括奏樂、簪花、撲蝶、戲嬰、調(diào)犬、畫像等多種情節(jié)。全圖分12段,共81人,人物歡快而有序,神態(tài)自然愉悅,實為宮廷日常生活的真實寫照,完全沒有王昌齡、王建等《宮怨》詩所描繪的宮怨氣氛。八十位人物,或三五一組,或六七人一叢,人物交插井然有序,或與女官一起從事文事活動,或吹奏絲竹、撥阮彈琴,或?qū)ψ勌欤蚴嵯凑甄R、整裝理容,或照看皇子、嬉戲娛,充分表現(xiàn)了作者駕馭大場面的能力。人物情態(tài)及相互間的呼應(yīng)關(guān)系,處理得十分自然而又有條理。其中畫像一段,是中國古代人物畫家,對人寫真的形象資料,尤為難得。畫家對宮中生活觀察之細、造型之優(yōu)美、人物之繁復(fù)變化,確實令人贊嘆,雖非原作,仍讓人感受到他過人的才華。

周文矩《宮中圖》(局部)

10、董源 南唐畫家,(?-約962)一作董元,字叔達,江西鐘陵(今江西進賢縣西北)人,自稱“江南人”。主要活動在南唐中主李璟(934~960)時期,曾任北苑副使,故又稱“董北苑”,南唐亡后入宋,與范寬、李成并稱為北宋初年的山水畫三大家。

董源具有多方面的藝術(shù)才能,長于人物、龍水、牛虎,但其最有獨創(chuàng)性而且成就最高的是水墨山水。他運用披麻皴和點苔法來表現(xiàn)江南一帶的自然面貌,神妙地傳寫出峰巒晦明、洲渚掩映、林麓煙霏的江南景色。所作多是長江中下游一帶的丘陵,大都為坡陀起伏,土山戴石,很少作陡峭嶄絕之狀,所謂“董源善畫,尤工秋嵐遠景,多寫江南真山,不為奇山峭之筆”(沈括《夢溪筆談》)。山坡上點綴著蒼郁蔥蘢的叢樹雜草,林麓洲渚,江村漁舍,風雨溪谷,煙云晦明,所渭“平淡天真,一片江南”,這與五代梁朝荊浩所表現(xiàn)的氣勢雄偉的北方山形正好成為鮮明的對比。董源很重視對山水畫中點景人物的刻畫,每每都帶有風俗畫的情節(jié)性,有時實為全畫的題旨所系。雖形體細小,簡而實精,人物皆設(shè)青、紅、白等重色,與水墨皴點相襯托,別饒一種秾古之趣。所用畫法,亦不作奇峭,而是山骨隱觀,林梢出沒,以印象為主,所以“宜遠觀,近視之幾不類物象,遠觀則景物粲然,幽情遠思,如睹異境”(沈括《夢溪筆談》),在技巧上富有創(chuàng)造性。他的名作《夏景山口待渡圖》和《瀟湘圖》,將夏天江南的丘陵,江湖間草木暢茂、云氣滃郁的特定景色表現(xiàn)得淋漓盡致。米芾曾盛贊其山水曰:“峰巒出沒,云霧顯晦,不裝巧趣,皆得天真”(《畫史》)其筆墨技法是與他所表現(xiàn)的特定景色充分適應(yīng)。這一畫風,后來為他的學生巨然所繼承,畫史上并稱“董巨”,被看作是南派山水畫的開山大師。

作為山水畫家,董源也是不專一體的,其大設(shè)色的山水景物富麗,宛有李思訓風格,而較放縱活潑。

董源的山水畫對后世的文人畫影響巨大,宋代郭若虛在《圖畫見聞志》中稱,董源畫法“水墨類王維,著色如李思訓”,但在董源、巨然生活的北宋初期,這一路南派山水并不占主流地位,而是關(guān)仝、李成、范寬等北派山水的一統(tǒng)天下。雖然米芾、沈括、郭若虛等十分欣賞“董巨畫派”但仍不成氣候。到了元代,取法董巨的風氣漸開。湯垕認為:“唐畫山水至宋始備,如(董)元又在諸公之上”,對董源有了新的認識。元末四家和明代的吳門派,更奉董源為典范,明末“南北宗”論者雖然在理論上尊王維為“南宗畫祖”,但實際上卻是在祖述董源。元代黃公望說:“作山水者必以董為師法,如吟詩之學杜也”。明代的董其昌及清代的“四王”,幾乎都是從這一路發(fā)展過來。清人王鑒甚至認為:“畫之有董巨,如書之有鍾王,舍此則為外道”。董源在后世能夠產(chǎn)生如此深遠的影響,在中國山水畫史上是罕見的。

董源不僅以畫山水見長,也能畫牛、虎、龍及人物。郭若虛說他畫牛虎,有“肉肌豐混,毛毳輕浮,具足精神,脫略凡格” (《圖畫見聞志》)。

存世作品有《瀟湘圖》、《夏山圖》、《夏景山口待渡圖》、《半幅溪山行旅圖》、《龍宿郊眠圖》及《洞天山堂圖》等。

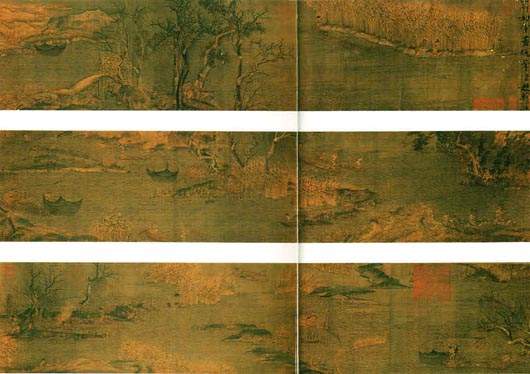

瀟湘圖?? 絹本,設(shè)色,縱50厘米,橫141厘米,現(xiàn)藏北京故宮博物院。

《瀟湘圖》卷是董源的代表作品,被畫史視為“南派”山水的開山之作。

作者以江南的平緩山巒為題材,取平遠之景,江上有一輕舟飄來,江邊的迎候者紛紛向前。中景坡腳畫有大片密林,掩映著幾家農(nóng)舍;坡腳至江水間有數(shù)人拉網(wǎng)捕魚,生機盎然。全卷以點線交織而成,汀渚的橫向線條顯得舒展自如,披麻皴和點子皴構(gòu)成了山巒的橫脈和蓬松起伏的峰巒,墨點由濃化淡,以淡點代染,在晴嵐間造就出一片片淡薄的煙云,山水樹石都籠罩于空靈朦朧之中,顯得平淡而幽深,蒼茫而深厚。江南山水的草木繁盛,郁郁蔥蔥以及溫潤的江南氣候俱得以表現(xiàn)。技法上以花青運以水墨,清淡濕潤, 山石用筆點染, 而山坡底部用披麻皴, 顯得渾厚滋潤。點景人物用白粉和青、紅諸色,凸出絹面,明朗而和諧。

此圖經(jīng)明代董其昌鑒定,認為是董源的真跡。董源存世真跡極少,目前國內(nèi)僅有三件,分別收藏于北京故宮、上海博物館和遼寧省博物館。《瀟湘圖卷》是,其流傳過程亦十分曲折:

明代此圖為崇禎年間兵部尚書袁可立收藏,在明末大動亂中,尚書府第藏書樓內(nèi)數(shù)萬冊藏書毀于一旦。其子袁樞僅攜此數(shù)幀圖畫逃往江南,避免毀于兵燹,傳為名畫收藏史上之佳話,清初王鐸曾為此事作跋于畫端。該畫清代入藏于內(nèi)府,溥儀出宮時帶到了長春,抗日戰(zhàn)爭后流散于民間。1952年經(jīng)一代大師張大千捐賣給中國政府,入藏北京故宮博物院至今。屬于一級甲等文物,極為珍貴。2008年5月,正在故宮武英殿書畫館進行的“故宮藏歷代書畫展”突然閉館一天,對外宣稱是因為內(nèi)部裝修,而真實原因卻是這件故宮收藏的唯一一件董源真跡《瀟湘圖卷》,被展柜上部的滴水淋濕,致使受損處裱紙開粘,受損部位正好在畫幅核心部位的舟船上。

董源《瀟湘圖卷》

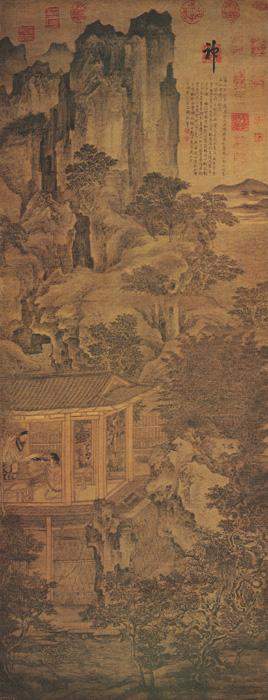

洞天山堂圖 絹本,設(shè)色,縱183.2厘米,橫121.2厘米,現(xiàn)藏臺北故宮博物院。

圖中白云吞吐飄浮于山間,深溝巨壑中山道彎彎,澗流清澈。山林白云深處,林木搖曳,閣樓崢嶸,造景幽深雅靜,鮮明地表現(xiàn)了世外仙境。畫幅右上楷書“洞天山堂” 四宇,點明了全畫主題。此圖用筆堅實,用墨濃重,山石以長皴短點相間,再復(fù)加染以濃重墨色,顯出一種渾雄蒼郁的氣派。此畫無款,詩堂有清人王鐸跋語:“神理氣韻,古秀靈通,入于口微,董源此圖,當屬玄化,丙戌端陽后二日題于瑯華館。”故此遂被定為董源手筆。然此圖筆墨蒼勁,景色茂密,云朵以白粉染繪,與董源之淡墨輕嵐頗不相類,更近于金元以后山水畫風貌。另外從全畫布置創(chuàng)意看,所畫景山物范圍已比北宋全景山水縮小,近于李唐《萬壑松風圖》的體制,其時代應(yīng)相當于南宋。但圖中所畫宮室的特點又非南宋而近于金元,故此圖更可能是金代作品。金代很多山水畫承襲董、巨而有所變化,故擬此畫為金代之作似更為恰當。王鐸題為董源之作,不知何據(jù)。

董源《洞天山堂圖》(摹本)

11、巨然 南唐畫家,原姓名不詳,生卒年不詳,漢族,鐘陵(今江西進賢縣)人,一說江寧(今江蘇南京)人。早年在江寧開元寺出家,巨然是其法號。南唐降宋后,隨后主李煜來到開封,居開寶寺,畫名在北宋鵲起,曾為度支蔡員外作《故事》、《山水》二軸,畫中“古峰峭拔,宛立風骨;又于林麓間多用卵石,如松柏草竹,交相掩映,旁分小徑,遠至幽墅,于野逸之景甚備。”(劉道醇《圣朝名畫評》)又在學士院北壁上繪制壁畫,被當時的文人傳為美談,并賦詩頌之。

巨然可以說是我國歷史上有記載的第一個僧人大畫家。擅山水,筆墨秀潤,為董源畫風之嫡傳,并稱“董、巨”,宋人沈括曾寫詩稱頌:“江南董源與巨然,淡墨輕嵐為一體”。所畫峰巒,山頂多作礬頭,林麓間多卵石,并掩映以疏筠蔓草,置之細徑危橋茅屋,得野逸清靜之趣,深受文人喜愛。到開封后,為入境隨俗,在構(gòu)圖上汲取北派山水之密林重山,層次井然等特征,其筆墨也趨于粗放,長披麻皴粗而密,筆法老辣、率意,尤擅長用粗重的濃墨禿筆點苔,更彰顯江南山水之植被茂盛。

巨然繪畫的最大特點是筆墨氣體合一,創(chuàng)造出一整套“皴、擦、點、染”的技法,用以描繪“淡墨輕嵐”的江南山水。他描繪出的山巒形體結(jié)構(gòu),莊重樸實,不用奇巧筆法,氣格清潤而意態(tài)雄渾。具體表現(xiàn)在以下三點:山頭上有一些明亮而光潤的卵石,這就是眾所周知的“礬頭”;水邊很有秩序排列著風蒲,以及破筆焦墨的簇落苔點;在許多淺絳設(shè)色的作品里,竟然把樹身空白而不設(shè)色。

另外巨然身為僧人,其畫中也處處透漏禪機,即所謂“澄懷觀道”,董源《龍宿郊民圖》中描繪的生民群戲群舞的場景不復(fù)再現(xiàn),代之以孤獨、空寂、蕭瑟,幽僻的意境。此名作《秋山問道圖》即是這類思緒的代表:圖上一徑曲折而入,深山之中獨此一家,不知何處來客,向隱居的高人“問道”,令觀者肅然感覺到場景之超塵脫俗、幽深靜謐,感覺到禪宗宣揚的清澈澄明的禪心與空寂溫靜的大自然的融合。后人把他與董源并稱“董巨”,受到元代以后追捧,除了師法董源的“南宗山水”之外,與中國歷代文人的參禪情結(jié)密切相關(guān)。中國文人雖然身列儒門,但禪宗宣揚的“平淡天真”,“超塵脫俗”的禪意依然揮之不去。開創(chuàng)畫分“南北宗”之說的明董其昌,便是直接以禪論畫,并將其畫論歸結(jié)為“畫禪室隨筆”。

北宋《宣和畫譜》著錄了御府珍藏的一百三十六件巨然之作,幾乎都是山水,基本保留了董源的山水畫主題。現(xiàn)存的巨然畫跡全無名款。只是因循舊說歸為巨然。《萬壑松風圖》軸、《秋山問道圖》軸與史載巨然風格最為接近,其次是《夏景山居圖》軸。由于巨然的藝術(shù)活動地跨南北,畫風有異,在傳為巨然的山水畫中出現(xiàn)了兩類不同的畫風。一類以《層崖叢樹圖》《蕭翼賺蘭亭圖》和《溪山蘭若圖》等為代表,在不同程度上摻雜了北方山水畫的造型、構(gòu)圖及筆墨,可推演出巨然在北方的藝術(shù)面貌及其對北方傳人的影響。一類以《萬壑松風圖》、《秋山問道圖》和《夏景山居圖》為代表,仍然保留了江南水墨山水的風韻。這兩類古畫,確定何者為巨然真本,尚缺直接的論證依據(jù)。但可以確信,多系宋代高手之筆,可作為宋代巨然傳派的代表之作。

《層巖叢樹圖》軸、《秋山問道圖》軸,現(xiàn)藏臺北故宮博物院;《萬壑松風圖》軸,藏上海博物館;《煙浮遠岫圖》軸藏日本大阪市立美術(shù)館。另有清人王翚繪《仿巨然煙浮遠岫圖》現(xiàn)藏于美國普林斯敦大學美術(shù)館。

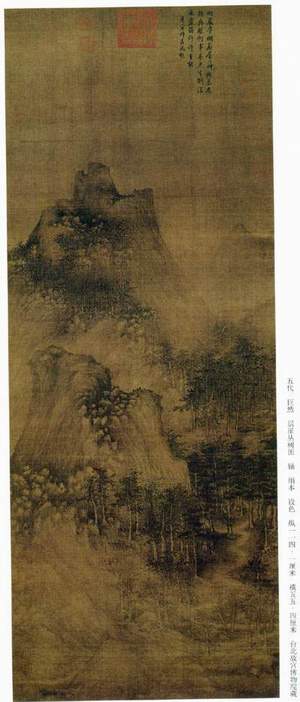

秋山問道圖? 絹本、水墨,縱156. 2厘米,橫77.2厘米,現(xiàn)藏臺北故宮博物院。

畫面上部一峰高聳云霄,中部兩山合抱,山麓溪畔,曲徑通幽,山中林間有茅屋數(shù)間,樹叢中掩映一茅屋,其中一老者盤腿靜坐,與客相對,點出了“問道”的主題。山是典型的江南丘陵,土復(fù)石隱,圓渾厚實。山頂多“礬頭”,坡石用長、短披麻皴描繪,不求奇峭而顯得平和凝重。山體用淡墨烘染,而于山石之凹處以濃墨、焦墨點苔,以顯現(xiàn)江南山水之濕潤郁秀、生機流蕩。筆性溫和,不裝巧趣。這就是董源、巨然山水的典型特征。但此圖也有不同于董源山水意境,董源《龍宿郊民圖》中描繪的生民群戲群舞的場景不復(fù)再現(xiàn),代之以孤獨、空寂、蕭瑟,幽僻的意境。感覺到禪宗宣揚的清澈澄明的禪心與空寂溫靜的大自然的融合,處處透漏禪機,所謂“澄懷觀道”。整幅作品給人以濃淡相間、枯潤相生、筆墨秀潤、氣格清雅、意境幽深之感覺。

巨然《秋山問道圖》

萬壑松風圖 絹本,墨筆,縱200.7厘米,橫70.5厘米,現(xiàn)藏上海博物館。此圖繪江南煙嵐松濤,礬頭重疊;深谷里清泉奔涌,溪畔濃蔭森森;沿著曲折的山脊,是一片片濃密的松林,“豐”字形的松樹隨風搖曳,似乎能使觀者感受到陣陣濕潤的涼風撲面而來;溝壑里聚起團團云霧,緩緩地向上升騰;山瀑下置一水磨磨坊,溪上架一木橋,在這世外桃源里留下人間煙火。作者的構(gòu)圖與其他山水稍有不同,雖取全景,但不突出主峰,通過環(huán)繞著的松林將峰頂連成一個統(tǒng)一的整體,近、中、遠三個空間層次表現(xiàn)得自然得體。全圖的筆墨沉厚渾樸而不失腴潤秀雅,天趣盎然。坡石用淡墨作長披麻皴,再以焦墨、破筆點苔,有沉郁清壯之韻。畫中屋宇,以界畫而成,表現(xiàn)了畫家豐富的繪畫技巧。從此畫的藝術(shù)風格看,當是畫家的晚期作品。

巨然《萬壑松風圖》

層巖叢樹圖 縱軸絹本設(shè)色 ,縱144.1厘米 橫55.4厘米,現(xiàn)藏臺北故宮博物院。

巨然隨李后主至北宋汴京后,受北方畫壇的影響,故而一變董源橫向發(fā)展的“平遠”山水而為立軸形式的“高遠”山水,但是用以描繪山巒的“披麻皴”與山頂山石的“礬頭”,仍是董巨派的特征。該畫中使用淡墨,用以捕捉一抹云嵐的氛圍,讓人想起煙雨江南,則不改其南方山水畫派的本質(zhì)。在畫家細致的描繪下,由這些層巖與叢樹所建構(gòu)起的世界,彷佛停止了運轉(zhuǎn),連空氣中的分子也凝結(jié)于靜謐之中。

畫面上山巒略成錐體之狀,有近、中景二層,屬于主題所在,遠景僅見縹渺之山頭。林麓間、峰巒上有俗稱“卵石”或“礬頭”之群石。山石以披麻皴繪成,除礬頭外,多屬長披麻,筆筆沉著而帶潤澤之意。用墨濃強部分少,而淡處多。山石造型無特意追求雄偉或奇險之體勢,畫中無煙云之形狀,但筆墨濃淡與景物虛實間,饒有煙云之氣氛,通幅有平淡之意,而無奇絕精巧之趣。山徑曲折縈回,穿過樹林深入重山之中。畫樹用點葉及針葉法,點、線筆墨間有拙意,樹干大都筆直,而且一般高低,連一兩株姿態(tài)稍特別者也沒有。郭若熙(約活動于十一世紀中葉)評巨然云:“林木非其所長”可能即指此。

《層巖叢樹》鈐有明太祖時的點驗印章“司印”半印,故學者都能接受該幅最遲不晚于元代。 董其昌在畫幅上方的詩堂跋中稱此圖為“僧巨然真跡神品”。畫幅上亦有一印“宣和殿寶”,但此印與臺北故宮博物院收藏的徽宗《牡丹詩》之“宣和殿寶”印風格不同,顯然不是同一方印,但此印篆文古雅。又因該幅與元人吳鎮(zhèn)同題作品相較,并無元畫之時代特征,因此有人又得出結(jié)論為宋畫。此畫明末為睢陽袁樞收藏,上有“袁樞”收藏印記。清代入藏于內(nèi)府,有乾隆庚寅行書御題。今為臺北故宮博物院收藏。

巨然《層巖叢樹圖》

12、顧閎中 南唐畫家,(910?~980?)江南人,中主李璟、后主李煜時任畫院待詔。工畫人物曾任南唐畫院待詔,用筆圓勁,間以方筆轉(zhuǎn)折,設(shè)色濃麗,擅描摹人物神情意態(tài),與周文矩齊名,唯一傳世作品為《韓熙載夜宴圖》。據(jù)說此畫是顧閎中奉后主之命,與周文矩、高太沖潛入韓熙載的府第,窺其放浪的夜生活,僅憑目識心記,將其夜宴舞樂情況畫下來,作為勸誡大臣奢侈之用。

韓熙載夜宴圖 絹本,設(shè)色,縱28.7厘米橫335.5厘米。現(xiàn)藏于故宮博物院,是我國古代人物畫的重要作品。該卷鈐有自南史彌遠“紹動”印到近代張大千的收藏印記共計四十六方.,著錄于《庚子銷夏記》、《石渠寶笈初編》等書。該圖卷舊傳為顧閎中所作,今書畫鑒定界有些人士認定為宋人摹本,未得公認。

該畫是以南唐中書侍郎韓熙載的生活軼事為題材繪制而成。韓熙載(907~970),字叔言,山東北誨人,唐末進士,是一位北方貴族,年輕時在京洛一帶即負盛名。因戰(zhàn)亂南逃,被南唐朝廷留用。后主李煜繼位時,南唐國勢不振,而北方的宋王朝則迅速崛起。韓熙載從北方到南唐后,開始時因為自己是北方人,沒有受到重視而失望沉郁。后來李煜想授他為相,他卻感到“世事日非”,無意為官,并以聲色自樂來逃“避國家入相之命”其中也有個人安危的考慮:“中原常虎視于此。一旦真主出,江南棄巾不暇,吾不能為千古笑端”(《五代史補?韓熙載條》)。為了免遭可能發(fā)生的厄運,又不與朝命正面沖突,便以疏狂自放、縱情聲色的方式,去轉(zhuǎn)移同僚的視線,蒙蔽朝廷的耳目。李煜只以為韓熙載生活太放蕩,出于“惜其才”,想通過圖畫對韓熙載起規(guī)勸作用。所以,當他得知韓熙載“多好聲伎,專為夜飲,雖賓客裸雜,歡呼狂逸,不復(fù)拘制”的消息,便“命顧閎中夜至其第,竊窺之,目識心記,圖繪以上之。”(《南唐拾遺》),使其改變生活方式,這就是《韓熙載夜宴圖》的創(chuàng)作原由。但其結(jié)果卻是“熙載視之安然” (《宣和畫譜》)

《韓熙載夜宴圖》是一幅由聽琴、觀舞、休閑、賞樂和調(diào)笑等五個既可獨立成章,卻又相互關(guān)聯(lián)的片斷所組成的畫卷,真實地描繪了在政治上郁郁不得志的韓熙載縱情聲色的夜生活,成功地刻劃了韓熙載的復(fù)雜心境,為古代人物畫杰作。第一段是“聽琵琶演奏”,描繪了韓熙載與賓客們正在聆聽彈奏琵琶的情景,畫家著重地表現(xiàn)演奏剛開始,全場氣氛凝注的一剎那。畫上每一個人物的精神和視線,都集中到了琵琶女的手上,結(jié)構(gòu)緊湊,人物集中。但人們斂聲屏氣的神情中使場面顯得十分寧靜,從這彈奏琵琶的手上,似乎傳出了美妙清脆的音符,而這音符震動著觀眾的耳膜,勾攝了他們的內(nèi)心情感。畫家對于不同的人物,根據(jù)他們不同的身份和年齡,刻劃出他們各自不同的姿態(tài)、性格和表情,顯示出作者不同凡響的畫藝。此段出現(xiàn)人物最多,計有七男五女,有的可確指其人,彈琵琶者為教坊副使李佳明之妹,李佳明離她最近并側(cè)頭向著她,穿紅袍者為狀元郎粲。另有韓的門生舒雅、寵妓弱蘭和王屋山等。第二段是“集體觀舞”,描繪了韓熙載親自為舞伎擊鼓,氣氛熱烈而動蕩。其中有一個和尚拱手伸著手指,似乎是剛剛鼓完掌,眼神正在注視著韓熙載擊鼓的動作而沒有看舞伎,露出一種尷尬的神態(tài),完全符合這個特定人物的特定神情。第三段是“間息”,描繪的是宴會進行中間的休息場面,人物安排相對松散。韓熙載在侍女們的簇擁下躺在內(nèi)室的臥榻上,一邊洗手,一邊和侍女們交談著,也是整個畫卷所表現(xiàn)的夜宴情節(jié)的一個間歇,整體氣氛舒緩放松。第四段是“獨自賞樂”,人物疏密有致,樂伎們的吹奏動作中,使人感到高亢、豐富的管樂和聲,調(diào)動了欣賞者的情緒。女伎們吹奏管樂的情景,韓熙載換了便服盤膝坐在椅子上,正跟一個侍女說話。奏樂的女伎們排成一列,參差婀娜,各有不同的動態(tài),統(tǒng)一之中顯出變化,似乎畫面中迷漫著清澈悅耳的音樂。第五段是“依依惜別”,畫面描繪宴會結(jié)束,賓客們有的離去,有的依依不舍地與女伎們談心調(diào)笑的情狀,結(jié)束了整個畫面。完整的一幅畫卷交織著熱烈而冷清、纏綿又沉郁的氛圍,在醉生夢死的及時行樂中,隱含著韓熙載對生活的失望,而這種心情,反過來又加強了對生活的執(zhí)著和向往。

無論是造型、用筆、設(shè)色方面,都顯示了畫家的深厚功力和高超的繪畫技藝。

構(gòu)圖上屏風和床榻具有一種特殊的作用:一方面起到了分隔畫面,使五段畫面皆可獨立成章,同時又把各段畫面連系起來,使整個畫卷形成了一個整體。在人物安排和形象的刻劃上,有聚有散,場面有動有靜。對韓熙載的刻畫尤為突出,他分別出現(xiàn)于五個畫面之中,但每個場景的服飾、動作、表情都不盡相同,在眾多人物中超然自適、氣度雍容,但臉上無一絲笑意,在歡樂的反襯下,更深刻的揭示了他內(nèi)心的抑郁和苦悶。用筆上工整、細膩,線描典雅精熟,線條剛?cè)嵯酀Ec晉、唐人的勻細線條不同,線多方折、頓挫。設(shè)色豐富和諧、工麗雅致,且富于層次感,神韻獨出。人物多用朱紅、淡藍、淺綠、橙黃等明麗的色彩,室內(nèi)陳設(shè)、桌機床帳多用黑灰、深棕等凝重的色彩,襯托出仕女衣帶艷麗的色彩。人物面部用肉色渲染深淺濃談,再罩以肉色調(diào)白粉,再于額、鼻、頦部染白色。原畫為絹本,背面著和正面一致的重色(礦物顏料),使色彩更顯飽滿、豐厚。兩者相互襯托,突出了人物,又賦予畫面一種沉著雅正的意味。所有這些都突出地表現(xiàn)了我國傳統(tǒng)的工筆重彩畫的各種技法已臻完備、成熟,代表了古代工筆重彩的最高水平。

顧閎中《韓熙載夜宴圖》(局部)

13、趙干

南唐畫家,后主時期的畫院學生。江蘇江寧人。善畫山水人物。其代表作有《調(diào)馬圖》和《江行初雪圖》。趙干從小生長在江南,故所畫山水多作江南景物,尤其長於布景,《江行初雪圖》描繪的就是長江沿岸漁村初雪之景,表現(xiàn)出江南初冬漁民和行旅的生活情況。《調(diào)馬圖》畫面作一馬夫待行狀,人物雖極簡單,但人物和駿馬神態(tài)躍然于絹素之上極為傳神。

調(diào)馬圖 絹本設(shè)色, 縱29.5厘米, 橫49.4厘米,現(xiàn)藏上海博物館藏。

畫面作一馬夫牽馬待行狀。馬夫頭戴卷檐帶幟虛帽,身穿圓領(lǐng)窄袖胡服,深目高鼻,西域人形象。所牽之馬,白地黑花,高頸昂首,體態(tài)縱恣,系大宛名種。人物膚色用淡赭及土朱染成:白色窄袖胡服左袒處,露出青紫專花裹衫。束腰護襠系石綠作地色,上有簡化的如意紋樣;項飾亦用石綠敷染,或都代表一種類乎金屬物質(zhì)的裝飾。在護襠上覆以黑色護襠上覆以黑色羽披,帽頂貫珠用淡朱染成,馬頸項,肩背及腿部黑色,腹部及踝留白。在腹部白在上暈以黑花,三,四點簇聚綴成圖案,自然生動。雖然由于年深月久,畫面絹色暗敝破損,但依然可以看到它當年的艷麗典雅的色彩。全圖輪廓用淡墨線描,跨線略加染暈,其運筆若鐵線,勁練而微有波磔,人物和駿馬神態(tài),躍然于絹素之上。

趙干《調(diào)馬圖》

江行初雪圖 絹本,設(shè)色。縱25.9公分,橫376.5公分。現(xiàn)藏臺北故宮博物院。是一幅山水人物并重的作品,全卷描繪長江沿岸漁村初雪情景。畫面上天色清寒,樹木籠霧,江岸小橋,一片初白,寒風蕭瑟,江水微泛,一派天寒寂靜之景。江上漁夫不顧天寒地凍捕魚,而岸上騎驢者卻畏縮不前,人物神情描繪逼真生動,漁人和旅人恰成絕妙對比。另外, 畫中樹石筆法老硬,水紋用筆尖勁流利,天空用白粉彈作小雪,表現(xiàn)出雪花的輕盈飛舞。此畫一片天賴,意境高雅幽遠。通幅淡墨漬染絹地,用筆方硬勁挺,水紋纖細流利,筆法生動活潑,氣韻蒼潤高古,天空用粉彈灑作小雪,似見雪花輕盈飛舞入水即溶之景。寒林枯木皆中鋒圓筆,遒勁有如屈鐵。樹干以干筆皴染,大似後人皴山,自具陰陽向背。所畫蘆花,以赭墨裹粉,一筆點成,極富創(chuàng)意。小丘及坡腳,亦以淡墨成塊涂抹而無皴紋,皆與後人異趣。

此圖流傳有緒。卷首有後主李煜題字:“江行初雪南唐學生趙幹狀。”圖右有金章宗行書:“江行初雪,畫院學生趙干狀。”無款印,圖中有“神品上”三字,鈐有元“天歷之寶”璽、“柯九思印”印、金“明昌寶玩”印;押縫有明“御府寶玩”、“內(nèi)殿珍玩”、“群玉中秘”三璽及清“乾隆御覽之寶”、“嘉慶御覽之寶”和收藏家安岐藏印三方、梁清標藏印五方。

趙干《江行初雪圖》

14、曹仲玄

南唐畫家,生卒不詳,豐城縣(今江西豐城市)人。他的宗教畫被認為是江南第一。南唐后主時為待詔,善畫道佛鬼神。早年學習唐代大畫家吳道子畫技,后轉(zhuǎn)變畫風,自創(chuàng)細密法,由簡煉粗獷變?yōu)榧毮仯猿梢患摇S壬瞄L彩繪,曾于建業(yè)寺作上下壁畫,歷時8年仍未完成。后主責怪他畫得過慢,命畫師、翰林待詔周文矩前往核查,文矩上奏說:“仲玄繪上天本樣,非凡工所及,故遲遲如此。”后主乃加慰諭,鼓勵他繼續(xù)創(chuàng)作。一年后,壁畫完稿,轟動京城,前去觀畫者絡(luò)繹不絕,被譽為珍品。但其影響的范圍不廣。

15、陸晃?

南唐畫家,又名滉,《墨綠匯觀》名為幌。嘉禾(今浙江嘉興)人,生卒不詳,活動在后唐明宗(929—936)至南唐中主李璟時期。為人性格豪放,好交友,喜飲酒,每沉湎于其中。凡當酒興情逸,輒信筆揮灑,出于臨時,略不預(yù)構(gòu)。善畫村野人物,道像、星辰、神仙等,又喜歡以數(shù)字作畫名,如三仙、四暢、五老、六逸、七賢,與山陰會八仙,五王避暑之類。繪畫題材包括農(nóng)家人物風情,描繪田家男女婚嫁、舞蹈歌唱及田園牧畜的情景,在南唐、西蜀的貴族宮廷人物生活圖景外別立一格。也擅長宗教畫家。繪畫技法有粗細兩種線條筆法,尤擅細線條筆法。清代朱彝尊《鴛鴦湖棹歌》有句云:“繡線圖存陸晃遙”,反映了后代對陸晃繪畫的向往。作品有《春江漁樂圖》、《繡線圖》、《田戲人物圖》等。事跡見《五代名畫補遺》、《宣和畫譜》、《畫繼》、《寓意編》、《墨林匯觀》等。

16、王齊翰

南唐畫家,金陵(今江蘇南京)人,生卒年不詳。后主李煜建隆二年(967)為宮廷翰林圖畫院待詔。工畫人物、佛道宗教畫,兼擅山水、花鳥,以畫猿獐出名。好作山林丘壑,隱巖幽谷,無朝市風埃氣,其畫以筆法工細為特色。北宋開寶末(976)富商劉元嗣用二百金購得王齊翰所畫《羅漢圖》十六軸,攜至開封,質(zhì)于相國寺僧。后劉償其所貸,取贖以歸,被僧以過期拒贖,以至劉訟于官府。時趙光義任開封府尹,督索其畫,一見大加賞嘆,遂留畫并厚賜劉。越十六日,趙光義即帝位(即宋太宗趙炅),其畫被命名為《應(yīng)運羅漢》,收藏于內(nèi)廷秘府。《宣和畫譜》著錄其御府所藏作品有《傳法太上圖》、《三教重屏圖》等119件。今傳世作品唯有《勘書圖》卷。

勘書圖 絹本,設(shè)色,縱28.4厘米,橫65.7厘米,現(xiàn)收藏于南京大學。此圖一名《挑耳圖》,后經(jīng)宋徽宗趙佶題命為《勘書圖》。圖中描繪文士勘書之暇挑耳自娛情景。畫中文士白衣長髯,袒胸赤足,一手扶椅,一手挑耳,微閉左目,復(fù)翹腳趾,狀甚愜意。其身后為三疊屏風,上繪青綠山水,屏風前設(shè)長案,置古箱卷冊等物,身前為一畫幾,陳列筆硯簡編等物。另有一黑衣童子侍立。畫中人物神情精妙,衣紋則圓勁中略有轉(zhuǎn)折頓挫。屏風上的山水也十分精到,上面山水并不勾皴,用落骨法,林巒蒼翠,草木茂密,略用唐人遺法而寫江南山水,亦有別于董源青綠山水。

此圖流傳有緒:據(jù)蘇東坡于北宋元祐六年(1091)六月二日《跋南唐挑耳圖》記載,此圖先為著名畫家王詵(晉卿)所有,王氏是宋英宗的女婿,家中有“寶繪堂”,收藏極富。王詵之后,此圖轉(zhuǎn)入朝奉大夫王定國手中。后收入御府,宋徽宗趙佶改名為《勘書圖》上有宋徽宗趙佶書“勘書圖”、“王齊翰妙筆”等字樣。卷后有宋蘇軾、蘇轍、王詵及金代史公奕,明代董其昌、文徵明及清代諸人題跋。

王齊翰《勘書圖》

17、衛(wèi)賢

南唐畫家,長安(今陜西西安)人,生卒年不詳。仕南唐后主李煜朝(961-975),為內(nèi)廷供奉。善畫界畫及人物,初師尹繼昭,后刻苦不倦,執(zhí)學吳道子。長于樓觀殿字、盤車水磨,能按比例“折算無差”,透視正確,構(gòu)圖嚴謹,刻畫精細,無俗匠氣,見勝于時,被稱為唐五代第一能手。兼工山水、高崖巨石,渾厚凝重而皴法不老。嘗作《春江釣叟圖》,李煜為其題《漁父詞》二首:“閬苑有意千重雪,桃李無言一隊春。一壺酒,一竿鱗,快活如儂有幾人。”“一棹春風一葉舟,一綸繭縷一輕鉤。花滿渚,酒盈甌,萬頃波中得自由。”《宣和畫譜》著錄御府所藏其作品有《閘口盤車圖》《雪宮圖》《渡水羅漢像圖》《蜀道圖》《神仙事跡圖》等25件。 傳世作品有《高士圖》。

高士圖 絹本,淡設(shè)色,縱135厘米,橫52.5厘米,現(xiàn)藏故宮博物院。畫中繪東漢梁鴻、孟光夫婦“相敬如賓,舉案齊眉”之故事。畫家把梁鴻的居所安排在山環(huán)水繞的大自然中,全幅上半部為巨峰壁立,遠山蒼茫,下半部為竹樹蓊郁,溪水潺潺。人物活動在畫面中部,恰是觀者的視覺中心:梁鴻端坐于榻,竹案上書卷橫展,孟光雙膝跪地,飲食盤盞高舉齊眉。主人公神態(tài)坦然平和,雖房舍簡陋、粗食布衣,但高人隱士志在山野的高潔志趣令人油然而生敬意。此圖雖為主題人物畫,實則集山水、人物、建筑畫為一體。全圖山石渾厚,多用干筆。樹木茂密,亦用干筆點苔,皴染精到,結(jié)構(gòu)嚴謹,具有較高藝術(shù)價值。前隔水有趙佶書“衛(wèi)賢高士圖”五字,幅上有清乾隆帝題記。

衛(wèi)賢《高士圖》

18、貫休(823~912)俗姓姜,字德隱,婺州蘭溪,五代吳越著名詩僧和畫僧。7歲時投蘭溪和安寺圓貞禪師出家為童侍。貫休記憶力特好,日誦《法華經(jīng)》1000字,過目不忘。

乾寧(894-897)初,開始云游天下。唐昭宗景福(892)年間,貫休云游至杭州,居靈隱寺。時鎮(zhèn)海軍節(jié)度使、潤州刺史錢镠以平定董昌功,升任鎮(zhèn)海鎮(zhèn)東等軍節(jié)度使,加銜“檢校太尉兼中書令”。貫休自靈隱寺持詩《獻錢尚父》往賀。詩曰:“貴逼身來不自由,幾年勤苦蹈林丘。滿堂花醉三千客,一劍霜寒十四州。萊子衣裳宮錦窄,謝公篇詠綺霞羞。他年名上凌煙閣,豈羨當時萬戶侯”。錢镠時有稱帝野心,要貫休將“十四州”改為“四十州”,才肯接見。貫休答道:“州亦難添,詩亦難改,余孤云野鶴,何天不可飛?”即日裹衣缽拂袖而去。唐昭宗乾寧三年(896),依荊南節(jié)度使成汭,住龍興寺。成汭生日,獻詩祝壽者百余人,貫休也在其中。成汭慕僚鄭準將貫休評為第三,貫休對此很感生氣。有一次,成汭向貫休請教書法上的問題,貫休因生日獻詩受辱,便借機會發(fā)泄,說“此事須登壇可授,安得草草而言!”成汭聽后也很火,成汭身邊一些人也乘機說壞話,于是乎貫休又被驅(qū)逐出江陵,解送公安縣(荊州屬縣)安置。天復(fù)三年(903)成汭戰(zhàn)歿。貫休滯留荊州,附高季昌。后弟子勸其入蜀,見前蜀主王建亦獻詩一首:“河北江東處處災(zāi),唯聞全蜀少塵埃。一瓶一缽垂垂老,萬水千山得得來。秦苑幽棲多勝景,巴歈陳貢愧非才。自慚林藪龍鐘者,亦得來登郭隗臺。”王建對貫休十分敬重,頻加賞賜,歷加以“龍樓待詔”、“明因辨果功德大師”、“翔麟殿引駕內(nèi)供奉”、“經(jīng)律論道門選練教授”、“三教玄逸大師”、“守兩川僧大師”、“賜紫大沙門”、“禪月大師”等封號,并獲“食邑三千戶”。因貫休獻王建詩中有“一瓶一缽垂垂老,千水千山得得來”,也被稱為“得得來和尚”。貫休在蜀,先住在東禪寺,后移住新建的龍華道場。乾化二年(915年)終于所居,享年八十一雖歲。

貫休博學多才,《唐才子傳》稱贊他“一條直氣,海內(nèi)無雙。意度高疏,學問叢脞。天賦敏速之才,筆吐猛銳之氣。樂府古律,當時所宗”,可與六朝高僧支道林比肩:“果僧中之一豪也。后少其比者,前以方支道林不過矣”。宋人黃休復(fù)的《益州名畫錄》說貫休“詩名高節(jié),宇內(nèi)咸知。善草書圖畫,時人比之懷素、閻立本”。它是五代著名的詩僧,有文集40卷,當時的著名詩人吳融為之序,稱《西岳集》;后貫休弟子曇域重加編輯,稱《寶月集》。貫休以吟詩見長。在蘭溪和安寺為童侍時即好吟詩,常與僧處默隔籬論詩,或吟尋偶對,或彼此唱和,見者無不驚異,由此詩名日隆,乃至遠近聞名。拜見成汭、錢镠,王建皆以詩為貲,得名于詩亦得罪于詩。他的詩雖多為詠物、詠景或與詩友唱和之作,但也常觸及世事、哀矜民生,不畏權(quán)貴。作為一位僧人,這是相當與眾不同和難能可貴的。如在荊州,他曾作《酷吏詞》諷刺鎮(zhèn)守使高季興:“吳姬唱一曲,等閑破紅束。韓娥唱一曲,錦段鮮照屋。寧和一曲兩曲歌,曾使千人萬人哭!不惟哭,亦白其頭,饑其族,所以祥風不來,和風不變。蝗兮蠈兮,東西南北”。在蜀雖受尊崇,但也不忘民生,也曾作詩諷刺貴幸:“錦衣鮮華手擎鶻,閑行氣貌多輕忽,稼穡艱難總不知,五帝三皇是何物?”類似的詩篇還有《富貴曲》、《白雪曲》、《上留田》等。在《陽春曲》中,他批評了“口不臧否人物”的阮籍,表揚了不懼權(quán)貴、敢于犯顏直諫的朱云,希望能有魏征、房玄齡、杜如晦、姚崇、宋璟那樣的名臣拯百姓于水火之中。在《胡無人》中,他盼望出現(xiàn)“霍嫖姚,趙充國”這類杰出將領(lǐng),“肉胡之肉,燼胡帳幄”來“平朔漠”;在《讀離騷經(jīng)》又以浪漫夸張的筆調(diào),贊頌“靈均之骨兮終不曲屈”,希望“湘江之魚兮,死后盡為人。曾食靈均之肉兮,個個為忠臣”。這皆似乎都背離慈悲為懷、不言殺生,六根清凈、不嗔不怒的佛教教旨。

貫休也精于書法。劉涇的《書詁》曾將貫休書法與懷素、高閑、亞棲等的書法名家相論。宋人陳思的《書小史》也說:貫休“工草隸,南土皆比之懷素”。宋人的《宣和書譜》與元人陶宗儀的《書史會要》更稱贊貫休“作字尤奇崛,至草書益勝,嶃峻之狀可以想見其人……雖不可以比跡智永,要自不凡”。據(jù)《宣和書譜》記載:宋御府曾收藏貫休草書7件、行書1件。

貫休亦擅繪畫,尤其是所畫羅漢,更是狀貌古野,絕俗超群,歷來都受到很高的評價。他曾用水墨畫法在其所居的龍華道場畫了十六個羅漢和一幅佛像、二幅菩薩像。畫上,巨大的巖石縈繞著云霧,虺節(jié)的蒼松盤繞著古藤。而佛、菩薩和十六位羅漢的相貌都古岸異常,跟別的畫師畫的不一樣。貫休自己時常說:“我是在夢中見到了這些神佛,醒來后將他們畫出來的,也可以稱他們?yōu)椤畱?yīng)夢羅漢’吧。”他的弟子曇域、曇弗等人,將這些畫密秘收藏起來,看成珍貴的藝術(shù)品。《宣和畫譜》和《益州名畫錄》對此皆有記載,《宣和畫譜》云:“以至丹青之習,皆怪古不媚,作十六大阿羅漢,筆法略無蹈襲世俗筆墨畦畛,中寫己狀眉目,亦非人間所有近似者”;《益州名畫錄》云貫休所畫的羅漢像獨特風貌:“畫羅漢十六幀,龐眉大目者,朵頤隆鼻者,倚松石者,坐山水者,胡貌梵相,曲盡其態(tài)。或問之,云:‘休自夢中所睹爾’。又畫釋迦十弟子,亦如此類,人皆異之。頗為門弟子所寶,當時卿相,皆有歌詩。求其筆,唯可見而不可得也”。元人夏文彥的《圖繪寶鑒》則記載了翰林學士花間派代表人物歐陽炯作了一首《禪月大師應(yīng)夢羅漢歌》,抒發(fā)他看過《十六羅漢圖》后的感受:“西岳高僧名貫休,孤情峭拔凌清秋。天教水墨畫羅漢,魁岸古容生筆頭。時捐大絹泥高壁,閉日焚香坐禪室。或然夢里見真儀,脫云袈裟點神筆。高抬節(jié)腕當空擲,窸窣毫端任狂逸。逡巡便是兩三軀,不似畫工虛費日。怪石安排嵌復(fù)枯。真僧列坐連跏跌。形如瘦鶴精神健,頂似伏犀頭骨粗。倚松根,傍巖縫,曲錄腰身長欲動。看經(jīng)弟子擬聞聲,瞌睡山童疑有夢。不知夏臘幾多年,一手搘頤偏袒肩。口開或若供人語,身定復(fù)疑初坐禪。案有臥象低垂鼻,岸畔戲猿斜展臂。芭蕉花里刷輕紅。苔蘚紋中暈深翠。硬筇杖,矮松床,雪色眉毛一寸長。繩開梵夾兩三片,線補納衣千萬行。林間亂葉紛紛墮,一印殘香斷煙火。皮穿木屐不曾拖。筍織蒲團鎮(zhèn)長坐。休公休公,逸藝無人加,聲譽喧喧遍海涯。五七字句一千首,大小篆書三十家。唐朝歷歷多名士,蕭子云兼吳道子。苦將書畫比休公,只恐當時浪生死。休公休公,始自江南來入秦。于今到蜀無交親。詩名畫手皆奇絕,覷你凡人爭是人。瓦棺寺里維摩詰,舍衛(wèi)城中辟支佛。若將此畫比量看,總在人間為第一”。宋人郭若虛的《圖畫見聞志》記載貫休所畫的羅漢像,“真本在豫章西山云堂院供養(yǎng)。于今郡將迎祈雨,無不應(yīng)驗。”此說雖不可信,但也反映了時人對貫休羅漢像的膺服。

貫休的畫流傳于世很多,宋御府就收藏有貫休畫30幅,如維摩像、須菩提像、高僧像、天竺高僧像、羅漢像等。其代表作就是十六幀羅漢像。

十六羅漢畫像 絹本,立軸,設(shè)色;縱129.1厘米,橫65..7厘米,今藏于日本高臺寺。十六幀羅漢像是貫休繪畫作品中輝映古今的名作。不管作品的創(chuàng)作風貌,還是筆墨技巧,歷來都受到很高的評價。赫赫有名的《宣和書譜》就說:“以至丹青之習,皆怪古不媚,作十六大阿羅漢,筆法略無蹈襲世俗筆墨畦畛,中寫己狀眉目,亦非人間所有近似者。《益州名畫錄》亦記有此畫風貌和進呈北宋君主的經(jīng)過:“畫羅漢十六幀,龐眉大目者,朵頤隆鼻者,倚松石者,坐山水者,胡貌梵相,曲盡其態(tài)。或問之,云:‘休自夢中所睹爾’…. 太平興國(976~983)年初,太宗皇帝搜訪古畫,日給事中程公羽牧蜀,將貫休羅漢十六幀為古畫進呈”。

日本高臺寺所藏的這幅羅漢像為“貫休羅漢十六幀”中的十六羅漢中的第三羅漢《啰怙羅尊者》,即“長眉羅漢阿氏多”,因阿氏多生來就有兩條長眉毛,故修成正果后才有“長眉羅漢”之稱。圖中“長眉羅漢”張口露齒,雙目炯炯,兩道白眉,足有尺余,順兩頰下垂于胸前,由雙手捻托。左耳刻畫極度夸張,耳朵下部與下巴底線平行,使整個頭部成方形。服飾顏色以藍、綠、黃為基調(diào),黃色格上以細密線畫出布紋作為底色,上面畫樹石、龍鳳或人物圖案。全畫用筆極其細致準確,幾乎有毫發(fā)畢現(xiàn)的效果,可見畫家功夫之深。”

但也有人日本高臺寺所藏為摹本,真跡近年來在中國出現(xiàn)。據(jù)報道:有人曾請北京故宮博物院原副院長、中國著名書畫鑒定專家楊新在2008年曾鑒定過兩幅貫休繪的《啰怙羅尊者》畫,“來人進家,拿出兩張照片,一張是要楊新看的那幅羅漢圖,另一張是日本高臺寺的貫休羅漢圖。這張羅漢像畫在一塊麻布上,風格粗獷凝重。運筆、造型、材質(zhì)都與平時所見的古卷軸畫不同,它的材質(zhì)非常厚實,就像是揭下來的一幅壁畫。乍一看,這幅新發(fā)現(xiàn)的羅漢圖與日本高臺寺本中的《啰怙羅尊者》幾乎一樣!然而,仔細觀察,它們又有著極其細微的差別首先,麻布本對骨骼肌肉高低起伏的表現(xiàn),用筆富于變化,線條粗細不一,一氣呵成。其次,在面部刻畫上,麻布本羅漢眸子下視,眉毛濃密,表情自然,這些都是高臺寺本所不具備的。特別是高臺寺本的眼眸,并未注視于膝上經(jīng)書。再者,看根雕座椅,麻布本用筆厚重,因而粗壯結(jié)實,穩(wěn)如磐石;而高臺寺本則顯得瘦弱單薄。明代有一個名叫李日華的學者,寫了一本名叫《六研齋筆記》的書,上面記錄了他看過貫休十六羅漢圖的情況。他所看到的羅漢圖都是裱褙在木板上的。這與厚重的麻布本羅漢圖的情況極為相似。經(jīng)過多次反復(fù)地核實和鑒別,專家們最終得出一致的結(jié)論:這幅古畫的確是貫休真跡。這一重大的發(fā)現(xiàn),震驚了中外學術(shù)界”。 震驚歸震驚,在學術(shù)造假多如牛毛的今日,震驚之后還需慎重!

貫休《十六羅漢圖》之三:“長眉羅漢”阿氏多

19、荊浩

五代后梁畫家。約生于唐大中四至十年(850-856)卒于五代后唐(923-936)年間。字浩然,河南沁水(今濟源縣)縣城東北十五里谷堆頭村,荊浩墓遺址仍存。繪畫史上云“山西沁水人”,誤。濟源北倚太行,西望王屋,南臨黃河,與古都洛陽相鄰,歷來文風頗盛。沁河由西北截太行而出,兩岸峭壁如削,谷幽水長。風物景觀多名人足跡,白居易有詩云:“濟源山水好,老尹知之久。……孔山刀劍立,沁水龍蛇走;危磴上懸崖,澄轉(zhuǎn)枋口。”唐開元道教宗師司馬承楨曾于王屋山創(chuàng)建陽臺宮。少年時的荊浩常來此宮,受司馬承楨影響,在晚年所著《筆法記》中,將司馬承楨與王維、張璪并列,贊曰:“白云尊師氣象幽妙,俱得其元,動用逸常,深不可測。”荊浩還曾創(chuàng)作表現(xiàn)王屋山主峰的《天臺圖》,這些都與他早期生活經(jīng)歷有關(guān)。唐乾符元年(874)前后,荊浩由家鄉(xiāng)來到開封,得同鄉(xiāng)宰相裴休的關(guān)照,委以小官。裴休于大中十年(856)罷官后,荊浩在開封遇到高僧圓紹,二人志同道合,圓紹就命他居住在開封夷門倉垣水南寺。后圓紹名聲日顯,又擴建成橫跨夷門山的巨院,由唐僖宗親自題賜院額曰“雙林院”。荊浩曾為雙林院這一重要禪院繪制壁畫,足見他當時的畫名。唐末動亂中,荊浩為避亂世隱居于太行山洪谷,自號“洪谷子”。洪谷位于開封之北二百里左右的林縣。太行山脈于縣西綿亙一百八十里,由北向南依次為黃華、天平、玉泉、洪谷、棲霞諸山,總稱為林慮山。林慮山山勢雄偉壯麗,幽深奇瑰,歷代多有隱逸者。北宋山水大家郭熙在《林泉高致》中指出:“太行枕華夏,而面目者林慮”,認為林慮乃太行山脈最美之處。荊浩在其中躬耕自給,常畫松樹山水。他與外界交往甚少,但同鄴都青蓮寺卻有較多聯(lián)系,至少兩次為該寺作畫。鄴都為三國時為曹魏都城。當時鄴都青蓮寺住持大愚,曾乞畫于荊浩,寄詩以達其意。詩曰:“六幅故牢建,知君恣筆蹤。不求千澗水,止要兩株松。樹下留盤石,天邊縱遠峰。近巖幽濕處,惟藉墨煙濃。”由此可知他請荊浩畫的是一幅松石山水圖。荊浩畫成后贈大愚,并附詩一首:“恣意縱橫掃,峰巒次第成。筆尖寒樹瘦,墨淡野云輕。巖石噴泉窄,山根到水平。禪房時一展,兼稱苦空情。”顯然對自己這幅水墨淋漓的作品相當滿意,同時也反映出他隱居中對亂世的厭惡:“苦空情”。

荊浩亦工佛像,曾在汴京(今河南開封)雙林院作有壁畫,其中定有佛祖羅漢之類佛像。陳詢直《五代名畫補遺》荊浩“嘗于京師雙林院畫寶陀落伽山觀自在菩薩一壁””,但此畫未能傳留,不知其面目如何,但在他現(xiàn)存他的《匡廬圖》中,就有幾個細小而動態(tài)極佳的點景人物。《宣和畫譜》中,也記載他曾畫有人物繁多的《山陰宴蘭亭圖》三幅、《楚襄王遇神女圖》四幅。清代李佐賢《書畫鑒影》著錄了荊浩的《鐘離訪道圖》:“山林墨筆,人物著色,兼工帶寫”,并記述畫中鐘離作舉手問訊狀,將士佇立狀,對岸真人傍虎而行及童子回顧指示狀等,可見荊浩的人物畫也十分生動、逼真。

荊浩山水畫,皴鉤布置得宜,筆意森然,無凝滯之跡。好為云中山頂,四面峻厚;百丈危峰,屹立于青冥之間,為宋元以來畫家之所宗仰。收藏過荊浩作品的宋人米芾,把荊畫特點歸納為“善為云中山頂,四面峻厚”;又說“山頂好作密林,水際作突兀大石”,由此可以想見氣韻雄壯的格局。北宋沈括《圖畫歌》寫道:“畫中最妙言山水,摩詰峰巒兩面起。李成筆奪造化工,荊浩開圖論千里。范寬石瀾煙林深,枯木關(guān)同極難比。江南董源僧巨然,淡墨輕嵐為一體。”清人顧復(fù)在《平生壯觀》中記述荊作云壑圖“峰嵐重復(fù),勢若破碎,而一山渾成,無斷絕之形”。這里說的是善于處理整體與局部的關(guān)系,細部刻畫的真實具體,并未影響渾然一體的山勢。他還指出荊浩所作多為“尋丈之筆”,以致“后之大圖不能出范圍焉”。

但是荊浩也能作小幅,如冊頁云生列岫圖就被評為“咫尺而得千頃之勢,水墨濃淡生秀絕倫”。

荊浩不僅創(chuàng)造了筆墨并重的北派山水畫,被后世尊為北方山水畫派之祖,還為后人留下著名的山水畫理論《筆法記》,提出了氣、韻、思、景、筆、墨的所謂繪景“六要”, 提出山水畫也必須“形神兼?zhèn)洹薄ⅰ扒榫敖蝗凇保枪糯剿嬂碚撝械慕?jīng)典之論,比南齊謝赫的“六法”有所發(fā)展,具有更高的理論價值。

荊浩山水的藝術(shù)貢獻主要由以下兩點:

一是在筆墨上將唐代出現(xiàn)的“水暈?zāi)隆碑嫹ㄟM一步推向成熟。他總結(jié)了唐代山水畫的筆墨得失,認為李思訓大虧墨彩;吳道子筆勝于像,亦恨無墨;項容用墨獨得玄門,用筆全無其骨;只有張璪筆墨積微,真思卓然,不貴五彩,得到他的肯定。荊浩在山水畫的師承上不只取法張璪,同時亦在吳道子與項容等人的筆墨得失之間,舍短用長,加以發(fā)展,自謂:“吳道子有筆而無墨,項容有墨而無筆,吾將采二子之所長,成一家之體”(《筆法記》)。他的山水畫已經(jīng)開始達到筆墨兩得,皴染兼?zhèn)洌瑯酥局袊剿嫷囊淮未笸黄啤?/p>

有關(guān)荊浩用筆的特點,歷來記載分析不一。有的說他“皴用小斧劈,樹石勾勒,筆如篆籀”(李佐賢語);有的說他“將右丞(王維)之芝麻皴少為伸張,改為小披麻”(布顏圖語);還有的說“其山與樹皆以禿筆細寫,形如古篆隸,蒼古之甚”(孫承澤語)。這些說法表明荊浩在用筆方面融入了篆隸書法的骨力,在皴法上還處于探索之中,面貌不一。宋代周密的《云煙過眼錄》記述他見到荊浩漁樂圖兩幅,上有題書《漁父辭》數(shù)首,類似唐代柳公權(quán)的書風。前人的記載值得參考。

二是在構(gòu)圖上開創(chuàng)全景式山水畫。荊浩之前的山水畫,很少見到表現(xiàn)雄偉壯闊的大山大水及全景式布局。由于太行山氣勢磅礴,使他的審美眼光發(fā)生重要變化,認識到“山水之象,氣勢相生”。由于他放眼于廣闊空間的雄偉氣勢,終于創(chuàng)立了“開圖千里”的新格局。他把在現(xiàn)實中觀察到的不同部位、形貌的山巒水流,分別定名為:峰、頂、巒、嶺、岫、崖、巖、谷、峪、溪、澗等,并指出從總體上把握自然山水的規(guī)律:“其上峰巒雖異,其下岡嶺相連,掩映林泉,依稀遠近。”正是在從上下、遠近、虛實、賓主以及各種物象的全方位審視中,形成了“山水之象,氣勢相生”的整體觀念,在創(chuàng)作中往往是危峰突兀,重巖疊嶂,林泉掩映,氣勢浩大。其特點是在畫幅的主要部位安排氣勢雄渾的主峰,在其他中景和近景部位則喬木雜植,溪泉坡岸,并點綴村樓橋臺,間或穿插人物活動,使得一幅畫境界雄闊,景物逼真和構(gòu)圖完整。荊浩的這種全景式山水畫,奠定了稍后由關(guān)仝、李成、范寬等人加以完成的全景山水畫的格局,推動了山水畫走向空前未有的全盛期。他那表現(xiàn)北方山形特點的“云中山頂,四面峻厚”的雄偉風格,對于北宋前期山水畫的發(fā)展產(chǎn)生了極大影響。歷代評論家對他的藝術(shù)成就極為推崇,元代湯垕在《畫鑒》中將其稱為“唐末之冠”。

歷朝繪畫史籍和著錄書中,記有荊浩著作約共五十余幅,其中山川畫占絕大局部,也有少量人物畫。如《宣和畫譜》所記的《山陰宴蘭亭圖》三幅、《楚襄王遇神女圖》四幅,以及《觀自在菩薩》、《鐘離訪道圖》,這九件著作都是以人物為主的。山川畫據(jù)《圖畫見識志》敘述有《四時山川圖》、《三峰圖》、《桃源圖》、《天臺圖》;《宣和畫譜》記有《夏山圖》四幅、《蜀山圖》一、《山川圖》一、《瀑布圖》一、《秋山樓觀圖》二、《秋山瑞靄圖》二、《秋色漁父圖》三、《白蘋洲五亭圖》一;南宋《中興館閣蘊藏》記有《江村早行圖》、《江村憶故圖》;另外,在《襄陽志林》、《云煙過眼錄》、《鐵網(wǎng)珊瑚》、《珊瑚網(wǎng)》、《清河書畫舫》、《圖畫精意識》、《平生壯麗》、《式古堂書畫匯考》、《石渠寶笈》、《庚子消夏記》等著錄中,還記有《漁樂圖》、《秋山圖》、《山莊圖》、《峻峰圖》、《秋山蕭寺圖》、《懸崖飛泉圖》、《云壑圖》、《疏林蕭寺圖》、《云生列岫圖》、《溪山風雨圖》、《楚山秋晚圖》、《仙山圖》、《長江萬里圖》、《廬山圖》、《匡廬圖》等。

今存?zhèn)鳛榍G浩所作的五幅畫為《匡廬圖》、《楚山秋晚圖》,以及美國納爾遜美術(shù)館珍藏的《雪景山川圖》、日本大阪市立美術(shù)館珍藏的《江山瑞靄圖》、臺灣故宮博物院珍藏的《漁樂圖》等,除《匡廬圖》外,其真?zhèn)味即嬗袪幾h。

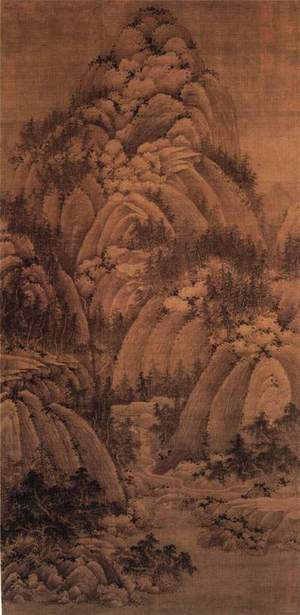

匡廬圖 縱185.8厘米,橫106.8厘米,絹本水墨。這是今存唯一無爭議的荊浩真跡,以畫面的宏偉其實而著稱。這幅畫從畫面上看是“鳥瞰式”的全景構(gòu)圖,他從不同的視點去觀察山峰、村屋、路徑和飛流的瀑布,并把它們巧妙的融合在一起,使整個畫面的空間層層推進,將最高的主峰置于群峰的簇擁之中,更顯得氣象萬千,氣勢磅礴,表現(xiàn)出了一種“天地山水之無限,宇宙造化之壯觀”的局面,從而體現(xiàn)出了北方山水的壯觀和美麗。

《匡廬圖》中,一峰高聳,雄偉秀拔,兩側(cè)群峰競立,云霧繚繞,飛流直下,屋舍、小橋與林木、山石互為掩映,氣勢壯闊,意境幽遠。細觀之,圖下澗水蒼茫,一葉扁舟正欲離岸,似引領(lǐng)觀者入畫境。山麓屋宇錯落,籬木環(huán)繞,飛澗擊石,長橋連岸,一人騎馬若觀山景。往里則入深山,危巖峭壁,松柏參天,一線懸瀑如白練扶搖而下,林蔭間又現(xiàn)庭院,漸入佳境。這種上留天,下留地,中間立意定景:主峰突仄,群山環(huán)抱,峰、頂、巒、嶺、岫、崖、巖、谷、峪、溪、澗、瀑、泉等一一呈現(xiàn),有路、有橋、有樹木、有屋舍、有人物、有車船,可行、可望、可游、可居,畫面雄闊,景物逼真,此之謂“全景式”山水。

技法上,《匡廬圖》以中鋒鉤石,鉤樹枝葉,鉤屋舍,“形如古篆隸,蒼古之甚”,而其用以刻畫山石紋理的短筆點皴,后人或謂之似“小斧劈”,或謂之似“小披麻”,與其老到的鉤筆相較,則皴筆還顯然處于成熟過程中。但這已經(jīng)是開天辟地的創(chuàng)舉。在用墨上,除了加強淡墨渲染,以顯現(xiàn)山石樹木的層次、質(zhì)感外,更創(chuàng)為黑白映襯,如畫中的飛澗及懸瀑,以濃黑映襯白水,分外引人注目,至今仍被廣泛采用。構(gòu)圖上整個畫面也是有層次的,在第一個層次在一個寬闊的水面有一只小船,船夫在慢悠悠地撐著小船要靠近岸邊,似乎要將觀賞者帶入那美麗的畫境。由石坡而上,山腳畫有屋宇院落,竹籬樹木環(huán)繞,屋后有石徑環(huán)繞著山。山腳煙水是一片蒼茫,有長堤板橋,有一個人騎馬欣賞美景,悠然自得。再一個層次是兩懸崖之間有飛瀑噴瀉而下,擊在石頭上似乎發(fā)出轟轟的聲音。順著路徑而上,一個小木橋橫架于溪澗之間,兩邊危壁高立似乎讓人感覺人在空中而不是在地上。在陡峭的山勢中,山崖垂直而下好象有一把利斧直劈而下但往下劈的時候沒有太多的規(guī)范使整個山崖給加崔嵬和險峻了。前面的山巒和后面的山巒有機的組合在一起,使人看起來山與山之間也有賓客之分也有君臣之分,后面的山似乎在向前面的山打躬作揖。畫中的山不多也不少,山多了會使整個畫面顯得很亂變得更加擁擠;而山少了會讓人感覺到山的單薄和畫面的空白。山的遠近分明,遠處的山不連接近處的山,而近處的山也不遠離遠處的山;在水和水之間也是和山與山之間的一樣的。在山腰中山峰似乎迂回擁抱在一起,在山腳下有一些房屋、小橋點綴著整個畫面,是畫面看起來更加生動有生氣一些。在整幅畫中,樹的形態(tài)也是不一樣的。樹枝曲中見直,瘦勁有力。畫中的樹排列的很有曲線,群山把樹林當做是一種屏障,而樹林也把山當作是一中依靠,就像人與衣服一樣,人是山而衣服是樹林,山借樹林為衣樹林借山為骨,樹木雖多卻不繁密顯得山的秀麗,而山的不擁擠也顯得山的挺拔。在樹林森密的地方有一旅店,在旅店的旁邊有一古渡,古渡旁邊有水,水面顯得十分寬闊。荊浩在這幅《匡廬圖》中把后面的疊水以及水墨微妙的層次處理的很好避免了山中的瀑布。因為線條的處理而顯得生硬,畫采用了水墨暈染的方法以及豐富的層次體現(xiàn)了山、水、樹和景物之間的距離。

荊浩《匡廬圖》

雪景山川圖 卷軸,絹本,縱138.3厘米 橫75.5厘米,現(xiàn)藏美國納爾遜美術(shù)館。畫以立幅構(gòu)圖,上繪重重山巒,其間有行旅人物點綴,山形屈曲,設(shè)色濃重。畫法以禿筆細寫,形如古隸,蒼古之甚。整幅畫面以墨取韻,以筆取其山水的大體結(jié)構(gòu)得其陽剛之美,以墨渲染見其儀姿得其陰柔之美。

這幅畫也體現(xiàn)出荊浩在《筆法記》提出的“形神兼?zhèn)洹薄ⅰ扒榫敖蝗凇保渲袧B透著畫家對自然景象的領(lǐng)悟。蒼山負雪,山川寂寥,整幅畫感覺是籠罩在一片雄偉剛勁與寂寞幽靜相互交融之中,讓人體悟到一種寂滅的遠離人間煙火的世界,又是一個安寧和內(nèi)心異常充實的世界,讓人在安靜詳和和寂滅空無中,感受一種超脫人間的美——空靈。

荊浩《雪景山川》

20、關(guān)同

關(guān)仝(或作同、童),生卒不詳。長安(今陜西西安)人。早年師荊浩,木石出畢宏,有枝無干。時稱“荊、關(guān)”,并與李成,范寬齊名,在北宋號“三家山水”。史載關(guān)仝在拜荊浩為師前,已以“能畫”立名,既拜之后,又“刻意力學,寢食都廢,意欲逾浩。”終于青出于藍而勝于藍“晚年筆力過浩遠甚””(《墨緣匯觀》)。多畫秋山寒林、村居野渡,設(shè)色古淡,絕無市氣。

關(guān)仝的山水畫在構(gòu)圖上繼承了荊浩全景式大山大水的格局,并將荊浩開創(chuàng)的全景山水及鉤、皴、擦、染、點的山水畫技法推向成熟。所作山水筆簡氣壯,景廣意長,富有生活氣息。布境兼“高遠”與“平遠”兩法。用筆簡勁老辣,有粗細斷續(xù)之分,往往一筆而成,“其辣擢之狀,突入涌出;落墨則漬染生動,饒于墨韻其畫特別擅于展現(xiàn)關(guān)陜一帶山川的雄偉壯闊、蒼茫荒疏,喜作秋山、寒林、村居、野渡、幽人逸士、漁村山驛。用筆極其精細:“石體堅凝,雜木豐茂,臺閣古雅,人物幽閑者,關(guān)氏之風也”(《圖畫見聞志》)畫樹則有枝無干,或謂此法出于畢宏。從關(guān)仝中可以明顯地感受到北方山水的雄偉氣勢,其間又不乏細節(jié)安排的豐富性。關(guān)仝這種狠辣的筆墨,使觀者不禁嘆為觀止,因為在極大地提高了畫的觀賞性的同時,也極大地提高了畫的難度。因其美,后繼者不窮,成功者如李成、郭熙;但也因其難,若不下深厚功夫,很難掌握。

關(guān)仝山水的另一個重要特色是長于創(chuàng)造意境。他尤其喜作秋山寒林,時而滲入村居野渡、幽人逸士、漁市山驛,……這些景觀所造成的荒疏氣氛,使觀者“悠然如在灞橋風雪中,三峽聞猿時,不復(fù)有市朝抗塵走俗之狀”(《宣和畫譜》),故當時人稱贊他的畫“筆愈簡而氣愈壯,景愈少而意愈長”(《石渠寶笈續(xù)編》)。其《仙游圖》“大石叢立,矻然萬仞,色若精鐵,……而深巖委澗,有樓觀洞府、鸞鶴花竹之勝;杖履遨游,有飄飄羽化之想。”尤其對山石的描繪十分逼真:“石之并者,左右視之,各見其圓銳長短遠近之勢;石之坐臥者,上下視之,各見其方圓廣狹厚薄之形。”因而令人感慨:“筆墨略到,便能移人心目,使人必求其意趣,此又足以見其能也”(李薦《德隅齋畫品》) 時人稱之為“關(guān)家山水”。

歷代詩文中也有不少與關(guān)仝有關(guān)的記載及評價。從這些描寫文字中,不難想見關(guān)仝駕馭復(fù)雜的山川景物、布局構(gòu)圖以及刻畫生動的藝術(shù)表現(xiàn)能力,以及繼承前人又有所創(chuàng)新的精神:北宋高僧惠洪極喜關(guān)畫。一日,友人清侍者從長沙到天亭山來拜見他,求他賜偈語。惠洪冥思良久,想象著清侍者策杖登山、回視群峰的情景,居然想到好似一幅關(guān)全作品《廬山夕陽圖》,于是寫下四句偈語:“到天亭下開春曉,叢摺萬峰螺髻青;瘦策緣云上峰頂,為誰妝點夕陽屏。”(《石門文字禪》卷16);南宋文士劉克莊觀賞關(guān)仝《驟雨圖》時,被畫中驟雨降臨山村時的混沌景象和各種人物的緊張驚慌之態(tài)所深深吸引,寫下長詩一首,其中寫道:“四山昏昏如潑墨,行人對面不相覿。凄乎太陽布肅殺,暗然混飩未開辟。”就在這樣的環(huán)境背景下,展開了生動的細節(jié)描繪:煙云變態(tài)中,山川墟市依稀可辨;瓢潑大雨中,老叟提魚掩面而歸,童子叱牛泥巴沒膝;疲憊的仆人趕著瘦驢,卸笠的僧人窘然回步,拋碇的商人憂形于色,就連池中的鳧雁也蕭瑟畏縮。詩人最后感慨:“乃知畫妙與天通,模寫萬殊由寸筆;大而海岳既盡包,細如針粟皆可識。向來關(guān)生何似人,想見丘壑橫胸臆”;元代黃公望觀賞了關(guān)仝《層巒秋靄圖》之后,認為此卷雖師法荊浩,卻又間以王維的筆法,“融液秀潤,正其中歲精進之作也”,并題詩道:“群峰矗矗暮云連,蘿磴逶迤鳥道懸。落葉深深門半掩,疏花歷歷客猶眠。巖端飛瀑為青雨,江上歸舟溯碧煙。應(yīng)識個中奇絕處,昔年洪谷屬君傳”。

關(guān)仝的畫風對當時及后世均有很大影響。北宋著名畫家郭忠恕,早年就師事關(guān)仝,不僅氣勢宏偉,其筆法也不落俗套。此外,關(guān)仝的弟子還有王士元、劉永、王端等。王士元是汝南宛丘人,古人說他無一筆無來處,畫精微,只是缺乏深山大谷煙霞之氣。劉永是開封人,曾習諸家山水,一日見到關(guān)仝的畫,大為感嘆:“此乃得名至藝者乎?向所謂登泰山而小魯。”于是專法關(guān)氏,果然登堂入室。王端字子正,山東人。山水得關(guān)氏之要,曾在大相國寺畫過壁畫,又善寫肖像,宋真宗很欣賞他。劉永、王端皆有四時山水傳于宋世。元代無錫畫家倪云林,本屬江南山水畫派,但也從關(guān)畫中吸收了皴筆橫豎交接、層層相疊的畫法,并將關(guān)畫的中鋒為主改為側(cè)鋒為主,成為一種新的皴法——折帶皴,用于表現(xiàn)太湖沿岸的坡石,從而完成了倪氏的典型風格特征。

其存世之作有《關(guān)山行旅圖》和《山溪待渡圖》。?

關(guān)山行旅圖? 《關(guān)山行旅圖》傳為其代表作,絹本淺設(shè)色,縱144.4厘米,橫56.8厘米。現(xiàn)藏臺北故宮博物院。

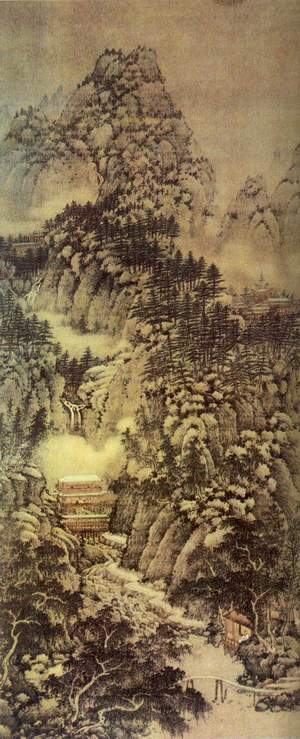

《關(guān)山行旅圖》為關(guān)仝的代表作。畫上主峰高聳,氣勢奪人。山中云氣繚繞,中間有古寺隱現(xiàn),谷中流水潺湲,板橋山道,村落茅店,旅客往來,雜以寒林雞犬,極富生活氣息。圖中間一條從左向右斜下的河流,將畫面分割成Z字形構(gòu)圖:河右群山疊嶂起伏,有寺廟隱現(xiàn)。向上以“高遠法”畫一巨峰,突兀高聳,形似卷云,乃郭熙“卷云皴之”先聲,這是關(guān)陜山川的一大特色。一橋連接兩岸,橋上及左岸有行旅之人,或騎驢,或步行,沿山路向下,點出“行旅”主題。下面以“平遠法”展開茅屋野店,有行游客或穿行其中,或休憩飲茶,有婦人生火煮水,店后有豬圈,空地上有兒童匍匐嬉戲,雞、犬游蕩于旁,一派平淡和諧的生活場景。山野雜樹,皆空落無葉,有枝而無干,獨特的“關(guān)家山水”法。然而這枝干,用筆上轉(zhuǎn)折頓挫,硬挺老辣,極具書法功力。山體先勾廓,再以中鋒兼?zhèn)确宓狞c和短線,硬勾密斫,反復(fù)皴擦,然后用淡墨漬染,顯得凝重硬朗,與南方山水“土復(fù)石隱”的圓柔迥異。明代書畫家王鐸在此畫軸的背后邊際題云:“關(guān)仝畫多縱橫博大,旁若無人,此幀精嚴,步驟端詳,或其擬項容郭恕先諸家歟?”

關(guān)同《關(guān)山行旅圖》

山溪待渡圖 絹本、設(shè)色,縱156.6cm,橫99.6cm,現(xiàn)藏臺北故宮博物院。

《山溪待渡圖》是一幅氣勢雄偉的全景山水畫。當中主峰聳立,山勢崔嵬,其下分布岡阜、巒嶺,盤礴而上,叢木簇聚于山頭。主峰右崖間有飛瀑傾瀉而下,主峰左側(cè)則一片空曠,遠林映蔽,樓觀顯現(xiàn);主峰之下為雜樹叢林,村居掩映。坡岸小舟半露,對岸有行人策驢而來。這一切,構(gòu)成了一個相當完整的北方山水境界。這一繪畫特色在關(guān)仝之后的一位山水畫家郭熙的《林泉高致》一書中,已說得十分具體:“山之樓觀,以標勝概;山之林木映蔽,以分遠近;山之溪谷斷續(xù),以分淺深;水之津渡橋梁,以足人事;水之漁艇釣竿,以足人意”。

這幅作品在風格上完全體現(xiàn)了關(guān)仝山水“石體堅凝、雜木豐茂”的特色。在山石皴法上,以釘頭筆型參以點子和短線條,硬勾密斫,筆法謹嚴,中鋒和側(cè)鋒并用,反復(fù)皴擦,最后用淡墨漬染,被形容為“刮鐵”式效果,山體凹凸分明,而又和諧統(tǒng)一。如米芾所說“關(guān)仝粗山”、“工關(guān)河之勢,峰巒少秀”顯示一種粗壯之美。樹木則以夾葉、墨樹相間,以濃襯淡,層次分明。多是有枝無干,筆跡勁利。米芾認為這是吸收了唐代畢宏的畫法。山頭則多以墨點代樹,形成雜木豐茂的效果。

關(guān)同《山溪待渡圖》

21、胡瓖 五代后唐畫家,漢族 五代時期范陽(今河北涿州)人,遠祖出自安定胡氏,始祖為晉代胡遵。胡瓖本是后唐畫家,因后晉高祖石敬塘將燕云十六州(包括涿州)割讓給遼國(契丹),故也被當做遼代著名畫家,誤做契丹人,且其以描繪北方游牧風情生活見稱一時,風靡畫壇。其畫用筆清勁,布置繁復(fù)細巧,“能曲盡塞外不毛之景趣”。尤“善畫蕃馬,骨格體狀,富于精神,取盡塞外不毛之情趣,神巧絕代之精技,……握筆落墨,細入毫芒,氣度精神,富有筋骨”(陳詢直《五代名畫補遺》)。其中《卓歇圖》、《蕃馬圖》、《還獵圖》等為其代表作,被時人稱為“神品”。 在中國古代“北方草原畫派”畫壇上占有重要地位。 宋朝御府收藏的名畫共65件,見于《宣和畫譜》。

其子胡虔亦善畫。胡虔,五代后唐,畫番部人馬有父風。其父用筆清而圓,虔得筆于父,熟而勁,伹清圓微劣于父。《圖畫見聞志》、《宣和畫譜》、《真跡日錄》有記載。

卓歇圖 絹本,設(shè)色;縱33cm,橫256cm,現(xiàn)藏北京故宮博物院。卓歇為契丹語,“卓”為“立”之意,“歇”作“休息”解釋,“卓歇”可理解為立帳歇息。圖中描繪了契丹族可汗率部下騎士出獵后歇息飲宴的情景。可汗與其妻關(guān)氏盤坐地毯上宴飲,侍從正執(zhí)壺進酒獻花,前有奏樂起舞者。畫面上有騎士多人或倚馬而立,或席地而坐,馬鞍上馱著鵝雁等獵物。人物面相服飾具有契丹族特征,背景荒涼寂靜,畫面筆法古健雄勁,線條繁密,體現(xiàn)了當時北方畫派的特色和契丹畫師的獨特畫風。《卓歇圖》中通過主要人物的精神面貌刻畫和一般生活狀態(tài)的描寫,具體地表現(xiàn)了邊地部族社會面貌。是不可多得的民族史料。

畫上有清高宗弘歷書引首并“卓歇歌”,另有張照書一引首,后幅有高士奇、張照等題記。曾為清高士奇收藏,后入乾隆內(nèi)府。清末溥儀曾攜至長春,后流散,為鄭洞國所有。東北解放時被繳獲,由沈陽軍區(qū)副政治委員周桓查出送遼寧省博物館,經(jīng)文化部文物局撥故宮博物院收藏。《石渠寶笈續(xù)編》、《江村書畫目》等書著錄。

?

?

胡瓌《卓歇圖》

胡瓌《卓歇圖》細部

22、趙嵓

五代后梁畫家,活動于十世紀上半葉,本名霖,后改今名。字秋巘,陳州(今河南淮陽)人。為五代梁太祖朱溫(在位期間907-912)的駙馬,梁末帝時(在位期間913-923),為戶部尚書租庸使,在當時政治上相當有權(quán)位。喜愛繪畫,見有佳作,必重價收購,因此“四遠向風,抱畫者歲無虛日”。加上他以“親貴擅權(quán),凡所依附,率多以書法名畫為贄”。當時趙喦家中,食客多至百余人,多為琴棋書畫名流。并延請胡翼、王殷等繪畫名家為座上客,品評畫跡優(yōu)劣。品評中,凡見“中評以下,或有未至者,即指示醫(yī)去其病。或用水刷,或以粉涂,有經(jīng)數(shù)次方合意者”,因為趙府被稱為“趙家畫選場”。(郭若虛《圖畫聞見志》)本人又善畫人物鞍馬,格調(diào)很高,郭若虛《圖畫聞見志》評其“非眾人所及”,有《鐘馗》、《小兒戲舞圖》、《診脈圖》等傳世。

《八達春游圖》絹本、設(shè)色,縱161.9厘米 橫102厘米,現(xiàn)藏于臺北故宮博物院。此圖描寫后梁貴族八人縱馬游春的情景。以中間一人為主體,相互招呼著、顧盼著。環(huán)境似一苑林,有假山欄桿環(huán)抱,垂柳依依。畫面空闊,人物情態(tài)輕松自如,與踏青游觀的畫題相符。

趙嵓 《八達春游圖》

參考資料:梁白泉主編《國寶大觀》,上海文化出版社1990;《中國繪畫史》,王伯敏著,上海人民美術(shù)出版社1982;葛路《中國古代繪畫理論發(fā)展史》,臺北·丹青圖書公司1987;何恭上《隋唐五代繪畫》、《兩宋名畫精華》、《元朝名畫精華》,臺北·藝術(shù)圖書公司1995;馮作民《中國美術(shù)史》,臺北·藝術(shù)圖書公司1992;百度等互聯(lián)網(wǎng)。

資料匯編:陳友冰