中國古代繪畫簡介(十四):清代士人畫

6、龔賢(1618—1689)又名豈賢,字半千、半畝,號野遺,又號柴丈人、鐘山野老,江蘇昆山人,流寓金陵(今南京市)。出生于一個家道中落的官宦之家,幼年隨家遷居南京。十歲前母親去世,十三歲開始習畫,與楊文驄同師董其昌。21歲左右在奉淮河畔參加了復社的活動,其時正值明崇禎末年,復社成員在這里結社賦詩,講學論藝,挽救民族的危機。由于他正直不阿的人品,以及在詩,書,畫上的成就,龔賢在南京士大夫中顯露頭角。南明弘光元年(1645),清兵攻陷南京,龔賢因野居北郊而幸免于難。為了生活到泰州海安鎮擔任徐逸家的私塾教師,一住五年。從泰州回來后,又在揚州住了幾年,其間還做了兩次遠游,1655年南下浙江,1657年北上京師。約在五十時再次返回南京定居半畝園,隱居不仕,與書畫界交往,除了與金陵畫家高岑、樊圻、鄒喆、吳宏等切磋畫藝,好友還有屈大均、程正揆、王石谷、孫枝蔚、戴本孝、弘仁等。他的兩位摯友周亮工、孔尚任與他不僅有著志趣上的投合,還是他的主要經濟資助者。龔賢是周亮工家常客,周氏豐富的書畫收藏令龔受益匪淺。周亮工去世時,龔賢極為悲痛,他為周寫的挽詩中有“哭公獨我頭全白,在世人誰更眼青”的悲嘆。文學家孔尚任小龔賢30歲,兩人藝術志趣相投,相互欣賞。龔賢曾向孔尚任講了許多官場上恨事。孔尚任后來在其名劇《桃花扇》,有許多情節就是龔賢在南京的親身經歷。孔尚任曾作《哭龔半千》詩四首,其三曰:“尺素忽相投,自言罹大病。緣有索書人,數來肆其橫。問我御暴方,我有奚權柄?哀哉末俗人,見賢不知敬!郁郁聽其亡,誰辨邪與正?”康熙二十八年(1689),龔賢病卒于南京半畝園,年約七十歲。死后因貧不能具棺葬,喪事全憑好友孔尚任料理,并幫其撫養遺子。

龔賢工詩文,著有《香草堂集》,共收詩203首,其中題畫詩僅8首。大部分詩作反映了他在海安、揚州時的生活經歷和思想狀況。他的詩很有特色,其好友方文在《喜龔半千還金陵》詩中贊他“更妙是詩篇,渾樸復雄放”;龔賢自己曾在《生日作》中謙遜地說:“余生皆酒力,不幸以詩名。”郭沫若曾評龔詩曰:“半千的詩雖然不多,大率精煉,頗有晚唐人風味。”其中有的詩篇描繪清兵在江南的肆虐,可作為史詩來讀,如仿庾信《擬詠懷》的《登眺傷心處》:“登眺傷心處,臺城與石城。雄關迷虎踞,破寺入雞鳴。一夕金笳引,天邊秋草生。橐駝為何物,驅入漢家營!”亦善行草,源自米芾,又不拘古法,自成一體。

龔賢繪畫以山水著稱,是“金陵畫派”開創者,與活躍于金陵地區的樊圻、高岑、鄒喆、吳宏、葉欣、胡慥、謝蓀等并稱“金陵八家”。作品多寫金陵山水。他既注重傳統筆墨又注重師法造化。其創作以五代董源、巨然的畫法為基礎,以宋初北方畫派的筆墨為主體,參以二米(米芾、米友仁父子)、吳鎮及沈周等人的筆風墨韻,同時結合自己對自然山水的觀察和感受,形成了渾樸中見秀逸的積墨法,不同于清初以王時敏為首的“四王”所倡導的筆筆有古意的創作格法。

在技法上最善用墨,主張墨氣要厚、潤,他發展了積墨畫法,龔賢精研此法是追求一種蒼潤的境界,他以干筆作墨骨,再以層層皴染包潤之,令山林樹木呈現出鮮潤沉厚的墨韻,使畫面濕潤厚重之感,這種畫法適于表現江南濕意濃重的山水景色,同時也使龔賢的繪畫具有了一種深郁靜穆的格調。龔賢的畫法分兩類,世稱“墨龔”和“白龔”。他善用黑白對比的技法,前者濃密蒼茫,后者簡淡雅潔。他在《半千課徒畫說》中稱:“非黑,無以顯其白;非白,無以利其黑。”又如《平遠小景》圖(冊頁,紙本水墨)中所畫的房屋,簡潔明麗,在周圍筆墨的映襯下,潔白的屋墻似乎透出光亮。此處即用黑白對比的技法。

龔賢的山水畫也非常重視構圖。他的畫視野開闊,氣象萬千。他的“三遠”構圖原則,發揮得淋漓盡致,出神人化。他往往提高視線的角度,“平遠”構圖,多采取俯視角度,這樣,視野開闊,平淡中倍增飄渺的感覺。尺幅之中,山河無盡。作“高遠”構圖,也是如此,先俯視,爾后眼光往上作仰視,真有下攬深谷、上突危峰的氣概。他十分注重上下的位置。他的山水畫一般很“滿”,但“滿”而不塞,常常用云帶、流水作為空白透氣。從整個畫面來說,很有氣韻。這才是龔賢的筆、墨、丘壑渾然一體的韻,從而創造出有地方特色的山水畫。他是當之無愧的“金陵畫派”的首領。他所作畫訣,言近旨遠,精確不磨,現代畫家黃賓虹、李可染都從他的筆法中得到了很大的啟迪。開“金陵畫派”。

龔賢用筆在主張“欲秀而老”,秀而老就是準確、簡練而流暢有變化。畫家程正揆在贈龔賢的詩中道:“鐵干銀鉤老筆翻,力能從簡意能繁”,這很好地點出了龔賢在用筆上的特點和成就。他提出筆法、墨氣、丘壑、氣韻作為畫家四要,主張作畫要中鋒用筆,并且要古、健、老、蒼,才能避免刻、結、板之病,頗為精辟。其用筆喜用老辣樸拙的筆觸,沉著穩重,禿筆與尖筆兼用。禿筆,取之圓潤蒼勁,勾屋,皴擦,畫樹和點苔蒼老有力。

存世之作有:《春山高閣圖》、《木葉丹黃圖》、《清涼環翠圖》、《柴丈人畫稿》、《高齋圖》、《清江水閣圖》、《深山飛瀑圖》、《急峽風帆圖》、《江天帆影圖》、《重山煙樹圖》、《溪山人家圖》、《云林西園圖》等。論著有《畫訣》、《香草堂集》等。

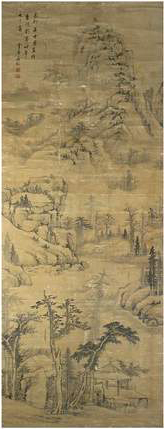

木葉丹黃圖 卷軸、紙本、水墨,縱99.5厘米,橫64.8厘米。現藏于上海博物館。

此圖作于康熙二十四年(1685),作者時年六十七歲,為晚期的精心之作。圖上描繪的是蕭瑟的秋林景象,透露出一種荒寂之氣。畫家通過對前景疏林的著力刻畫,特別是對樹杈枝丫的細致刻畫,包括用淺絳赭石色點染樹木和用丹黃色表現樹葉,寫盡了秋天那能激發自己詩興情懷的自然景致,傳達了自己的情感。

龔賢繪畫在章法、布局上與前人作品的相近的一面,又有自己拓展新的空間。前人在處理山巒溪流、叢林瀑布等許多景物重疊在一起時,構圖多用虛實對比的方法。而龔賢在《木葉丹黃》中,則把近景的坡石、中景的岸汀及遠景的山巒錯落有致地分布在畫的上下左右,形成“之”字形構圖,而且近景、中景、遠景層次分明而又不孤立。他沒畫林木之前,畫中橫斜的山勢容易給人一種板滯感;而添加上挺直的樹木后,就沒有這種感覺了,并且樹木還把近景、中景、遠景巧妙地連在一起。畫面的留白與巨大山體之間用小碎石過渡,頗像素描中的黑白過渡。不同的山水畫家對山石外形的塑造是不同的。如“明四家”與“元四家”畫的山石形態多為尖角、長方形,以突出一種挺拔感;而龔賢畫的山石形態多為鈍角、圓塊或幾何形,造型厚重,略顯笨拙。恰恰是這種審美特點,構成了龔賢山水畫的獨特面貌。這與漸江的山水畫一樣,都意在追求一種冷峻、拙澀的畫境,他們所畫的山石都給人一種莊嚴肅穆的感覺。只是,龔賢畫的山石渾圓、厚實,而漸江畫的山石方硬、冷峭,這緣自畫家不同的藝術個性。此作既不屬于“白龔”的畫法,也不屬于“黑龔” 的畫法,而是兩種畫風融為一體的佳作。

圖的左上角有題款,詩曰:“木葉丹黃何處邊,樓頭高坐即神仙。玉京咫尺纔相問,天末風生管纏弦。乙丑霜寒日半畝龔賢畫并題”。題跋其與下方的疏林形成上下呼應之勢,可見畫的每一細微處也都筆精墨妙,正如龔賢所說的“畫之妙處在筆圓氣厚”,故“圓活可救板,淺淡可救刻,疏散可救結”。下鈐“龔賢”白文、“半千”朱文印。

龔賢《木葉丹黃圖》

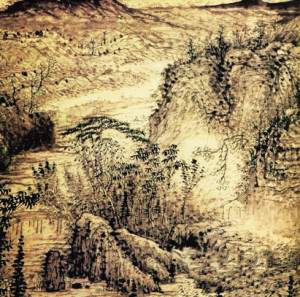

清涼環翠圖 紙本、水墨,縱30.2厘米,橫144.2厘米,北京故宮博物院藏。

此圖作于康熙十五年(1676),龔氏時年58歲,屬于晚期作品。此圖規格、尺寸、畫法均與其同藏故宮博物院描繪棲霞山景色的《攝山棲霞圖》卷相同,當為同時所作。

圖繪作者晚年定居之地南京清涼山景色。龔賢晚年在南京清涼山購置了幾間瓦屋和半畝土地,栽花種草,潛心作畫,名“半畝園”,此圖即描繪龔賢所居的清涼山實景。起伏跌宕的清涼山后是江波浩瀚的長江,畫面上大江開闊,古城環繞,山巒起伏綿延,清涼臺隱現于云霧之間在層巒疊嶂,丘壑縱橫,深郁林木之中有個山間書屋,這就是作者的“半畝園”。

畫家以虛實相間的墨法表現山巒、江河和霧氣。在尺幅并不寬闊的畫面,把山川表現得深遠開闊。用墨采用“積墨法”畫出,墨色濃重蒼潤,使畫面氣象崢嶸。“積墨法”為龔賢在總結前人畫法的基礎上獨創的畫法,龔賢精研此法是追求一種蒼潤的境界,他以干筆作墨骨,再以層層皴染包潤之,令山林樹木呈現出鮮潤沉厚的墨韻,使畫面濕潤厚重之感,這種畫法適于表現江南濕意濃重的山水景色,同時也使龔賢的繪畫具有了一種深郁靜穆的格調。

設色以石綠為主,配以花青大片暈染,濃郁沉厚,水墨淋漓,是龔賢少有的設色畫精品。龔賢平生極少作設色畫,廣州美術館藏其《秋山飛瀑圖》上作者自題:“半畝居人年近六十,未嘗一為設色畫,蓋非素習也”

龔賢《清涼環翠圖》

7、羅牧(1622—1750)字飯牛,號云庵、牧行者、竹溪。江西省寧都縣釣峰人。系農家子弟,父親羅必遠,是貧苦農民。羅牧自幼聰穎,刻苦好學,十多歲時從縣城梅江鎮魏書學畫。魏書,字石床,工詩詞,善書畫,真草隸篆運筆如神,畫山水、竹木、鳥獸,窮態盡妍,是當時寧都一位頗有名望的畫家。羅牧投其門下后,刻苦認真,深得其法,常受魏書夸贊。由于魏書性情放浪不羈,不入俗流,且嗜酒常大醉,每論古今,縱情奔放,毫無顧忌,羅牧深受其影響,導致他后來性情慷慨,不拘小節,一生好云游和交友。順治乙酉年(1645年),清兵攻占南昌時,羅牧24歲。當時,他已結婚成家,習畫也已有七八年,畫技日臻成熟,但他并不以此為滿足,常與魏禧、林時益等談古論今,吟詩作對,借以提高自己。并拜林時益為師,學習制茶技術。因他喜好飲茶,對學制茶技術很感興趣,經過一段時間的刻苦學習,便學會制作茶葉,可供自飲和出售。這為他后來的游歷生活提供了經濟來源。順治八年(1652年),他為了謀生和游學,攜家眷遷居南昌。在南昌,接觸面廣了,他結識了不少明遺民中的文人、畫家,如當時有名的畫家徐世溥等,獲益匪淺,畫技長進甚快。康熙三年(1665年),羅牧44歲,又舉家遷居揚州,在那里,又結識了許多畫家,如當時有名的畫家惲壽平等。他們技藝相同,思想相通,彼此推崇。不久,由于時局動蕩,羅牧很快又遷回南昌居住。這段時間,他常去北蘭寺與一個叫澹雪的和尚相聚談經論畫,并在和尚引見下,開始同一些官場文人來往,當時八大山人也常去寺里作壁畫,他們便常在一起談經論畫,或賦詩唱和。就在這個時期,他經江西巡撫推舉,獲皇帝授予的“御旌逸處士”封號。羅牧寓居南昌時,住在風景優美秀麗的東湖百花洲,亦畫亦制茶,并常與一些南昌文人畫家相邀聚會,或吟詩作畫,或切磋藝技。當時有名畫家徐世溥贈詩曰:“彩筆常懸夢里思,十年古道見頁眉。云山本是無常主,更寫云山賣與誰?”后來,隨著年事漸高,羅牧對山水畫的創作越來越癡迷。為使當時的畫壇能夠發揚光大,他還與八大山人等組建了“東湖書畫會”,因他當時“頗為名流稱重”,許多人推崇他,所以他與八大山人都成為“東湖書畫會”主要領導者。當時參加書畫會的都是在南昌的名畫家,如臨黃庭堅書法的徐煌和董其昌書畫的熊秉哲,以及彭士謨、李仍、蔡秉質、涂岫、閔應銓、齊钅監、朱容重、吳雯炯等人。他們交游雅集,共同切磋,探求藝術意趣,豐富和提高了他們的藝術情操、藝術追求和藝術水平,形成了江西畫壇的畫家群。羅牧為人敦古道,重友誼,徐世溥曾贈詩道:“彩筆常懸夢里思,十年古道見頁眉。云山本是無常主,更寫云山賣與誰?”寓居南昌,巡撫宋犖作《二牧說》相贈。羅牧亦善制茶,巡撫郎廷極曾作詩紀其事。牧亦能詩,書法工楷,梁同書曾謂其未免甜俗無書卷氣。

羅牧為清初著名的山水畫家。少年曾得吳江同里魏書(石床)傳授,得其筆墨,后又繼承黃公望、董其昌畫法,傳統功力深厚。曾云游名山和江南風景,領略自然之幻妙,故所寫林石有獨特和精到之處。60歲以后,形成了“林壑森秀,墨氣蓊然”的個人風格,頗具韻味,自成一家,時稱妙品。他的山水景象,較少體現山水的實感,大多以古人的構圖加減增刪,內容不外隱居者的生活環境,氣氛是清冷而沉寂的;畫中的山石林木屋宇的形象也較少有傳統程序以外的獨創。但由于他一來重視以書法入畫法,二來因子上廬山的游歷而開闊了視野,開始把師古人、師造化與個人感受相結合。筆墨空靈,饒有士氣。具有三大特征:一是擦筆皺,纖細嚴謹;二是筆致粗獷、墨色鮮明;三是具有煙雨迷蒙的“米氏云山”風格。

羅牧在60歲前后已在江西著名,后來加上宋犖的推揚,影響更廣,追隨者除家族中的蔡氏、羅泉等人以外,“江淮間亦有祖之者”(《國朝畫征錄》),形成以他為代表的江西派。羅牧曾被“揚州八怪”譽為“一代畫宗”、“江西畫派英才”。他的畫被康熙皇帝鑒賞,稱“逸品”。

傳世作品有康熙二十八年(1689)《墨筆山水圖》,現藏故宮博物院;《枯木山石圖》軸,藏廣州美術館;康熙三十五年(1696)作《云山林屋圖》軸藏沈陽故宮博物院;三十七年1698)作《枯木竹石圖》軸,藏廣東省博物館;四十三年(1704)作《林壑蕭疏圖》軸,圖錄于《中國繪畫史圖錄》下冊。87歲所創作的《十二條山水屏》(江西省博物館藏)是其代表作品。

墨筆山水圖 立軸、紙本、水墨。縱87.5厘米,橫41c厘米,現藏故宮博物院。

此圖擬元人筆意,作于康熙二十八年(1689),時年六十九歲,為其晚年杰作之一。款識為“擬元人筆意。飯牛羅牧”。鈐印為:飯牛(朱文)。

此圖構圖較為簡括,近景畫坡石土岸,上置兩株樹木,枯枝蕭索。有茅亭一座,不見人物,岸邊水草星星點點,沿岸向前至中景,溪橫當中,隔溪為起伏的小山丘,雜樹密布,參差錯落。遠景高峰聳立,簡筆構成,點畫樹木。其線條轉折頓挫,正側鋒并用,隨意而變化多端,自然流暢。山石有近于折帶的皴法,亦有虎劈與披麻兩種皴法。樹多干直勾,少皴,亦不多染,畫葉或以水墨漬點,或勾、或圈、或鹿枝、蟹爪、或夾葉,隨意而見嚴謹,變化多端中見統一,其自然流利,濃淡皆施,多顯水墨滋潤的效果。意境荒寒空寂。無論是構圖還是用筆用墨都符“擬元人筆意”之題,似有倪瓚之意,卻更加潤澤。

縱觀羅牧的作品,其山水多以墨筆渲染不設彩為主;沒骨點染之間,處處都透露著濕潤的景致;不管是林還是草木,其線條略似沈周粗闊的筆法,轉折頓挫中正側鋒并舉,但都有著充分的滋潤感;而山石筆法中,多用近于折帶的皴法和略顯方硬拙直的線條,加上斧劈皴和披麻皴,兩者兼而用之;山頭土石相間,多作馨頭,其構圖多以平遠、高遠二法,虛實相生;其泉澗迭流,云煙浮動,間以蒼松相映,雜林參差,是典型的江南山水風貌。

羅牧《墨筆山水圖》

8、朱耷(約1626—約1705)號八大山人,又號雪個、個山、入屋、驢屋等,入清后改名道朗,字良月,號破云樵者。南昌(今屬江西)人。譜名朱由桵,為明太祖朱元璋的第十六子寧獻王朱權的后裔。弋陽王七世孫。其祖父朱多是一位詩人兼畫家,山水畫風多宗法二米,頗有名氣。父親朱謀覲,擅長山水花鳥,名噪江右,可惜中年患暗疾去世,叔父朱謀也是一位畫家,著有《畫史會要》。朱耷生長在宗室家庭,從小受到父輩的藝術陶冶,加上聰明好學,八歲時便能作詩,十一歲能畫青山綠水,小時候還能懸腕寫米家小楷。少年時曾參加鄉里考試,錄為生員崇禎十七年(1644年),明朝滅亡,朱耷時年十九,不久父親去世,內心極度憂郁、悲憤,他便假裝聾啞,隱姓埋名遁跡空門,潛居山野,以保存自己。順治五年(1648年),他妻子亡故,朱耷便奉母帶弟“出家”,至奉新縣耕香寺,剃發為僧,自此改名雪個。二十四歲時,更號個山和個山驢。順治十年(1653年),朱耷二十八歲時,又迎母至新建縣洪崖寺,在耕庵老人處受戒稱宗師,住山講經,隨從學法的一百多人。從三十六歲至三十八歲時,往返于南昌城與道觀青云譜之間。約在三十九歲以后至六十二歲,朱耷正式定居青云譜,歷時二十多年。在度過了十三年的佛教徒生涯后,又成了一所道院的開山祖師。他的亦僧亦道的生活,主要不在于宗教信仰,而是為了逃避清朝滿洲貴族對明朝宗室的政治迫害,借以隱蔽和保存自己。朱耷晚年常住在南昌城內北竺寺、普賢寺等地。僧友澹雪為北竺寺方丈,與朱耷交誼很深,這是朱耷創作旺盛時期。最后在南昌城郊潮王洲上,搭蓋了一所草房,題名為“寤歌草”。當時詩人葉舟曾作《八大山人》詩一首,描寫他在這里的生活情況,“一室寤歌處,蕭蕭滿席塵,蓬蒿叢戶暗,詩畫入禪真,遺世逃名志,殘山剩水身,青門舊業在,零落種瓜人。”朱耷就是在這所草屋中度過了他孤寂、貧困的晚年,直至去世。

朱耷以繪畫為中心,對于書法、詩跋、篆刻也都有很高的造詣。在繪畫上他以大筆水墨寫意畫著稱,并善于潑墨,尤以花鳥畫稱美于世。在創作上他取法自然,筆墨簡練,大氣磅礴,獨具新意,創造了高曠縱橫的風格。三百年來,凡大筆寫意畫派都或多或少受了他的影響。清代張庚評他的畫達到了“拙規矩于方圓,鄙精研于彩繪”的境界。他的花鳥畫,遠宗五代徐熙的野逸畫風和宋文人畫家的蘭竹墨梅,也受明林良、呂紀、陸治的技法影響,尤致意青藤白陽的粗放畫風。其藝術的特點大致說來是以形寫情,變形取神;著墨簡淡,運筆奔放;布局疏朗,意境空曠;精力充沛,氣勢雄壯。他的形式和技法是他的真情實感的最好的一種表現。筆情恣縱,不構成法,蒼勁圓秀,逸氣橫生,章法不求完整而得完整。他的一花一鳥不是盤算多少、大小,而是著眼于布置上的地位與氣勢。及是否用得適時,用得出奇,用得巧妙。這就是他的三者取勝法,如在繪畫布局上發現有不足之處,有時用款書云補其意。朱耷能詩,書法精妙,所以他的畫即使畫得不多,有了他的題詩,意境就充足了,他的畫,使人感到小而不少,這就是藝術上的巧妙。

他的山水畫多為水墨,宗法董其昌,兼取黃公望,倪瓚、他用董其昌的筆法來畫山水,卻絕無秀逸平和,明潔幽雅的格調,而是枯索冷寂,滿目凄涼,于荒寂境界中透出雄健簡樸之氣,反映了他孤憤的心境和堅毅的個性。他的用墨不同于董其昌,董其昌淡毫而得滋潤明潔,朱耷干擦而能滋潤明潔。所以在畫上同是“奔放”,朱耷與別人放得不一樣,同是“滋潤”,朱耷與別人潤得不一樣。一個畫家,在藝術上的表現,能夠既不同于前人,又于時人所不及。他的花鳥畫成就特別突出,也最有個性。其畫大多緣物抒情,用象征手法表達寓意,將物象人格化,寄托自己的感情。清初畫壇在革新與保守的對峙中,朱耷是革新派“四大畫僧”中起了突出作用的一人。

八大由于他的特殊身世,和所處的時代背景,使他的畫作不能像其它畫家那樣直抒胸臆,而是通過他那晦澀難解的題畫詩和那種怪怪奇奇的變形畫來表現。例如他所畫的魚和鳥,寥寥數筆,或拉長身子,或緊縮一團,傾是而非。特別是那對眼睛,有時是個橢圓形,都不是我們生活中所看的魚、鳥的眼睛,八大的魚、鳥的眼珠子都能轉動,有時是白眼瞪人。康熙二十一年他曾經畫了一幅《古梅圖》,樹的主干已空心,虬根露出,光禿的幾枝杈椰,寥寥的點綴幾個花朵,像是飽經風霜雷電劫后余生的樣子。其上題了三首詩,第二首詩寫道:“得本還時末也非,曾無地瘦與天肥。梅花畫里思思肖,和尚如何如采薇。”詩中用了兩個典故,一是元初遺民畫家鄭思肖,在南宋滅亡之后隱居吳下,畫蘭花露根不畫坡土,人問何故,他回答說:“土地都被人搶奪去了,你難道不知嗎?”二是殷遺民伯夷、叔齊在周滅殷以后,恥不食周粟,隱居首陽山采薇而食,直至餓死。八大這幅《古梅圖》虬根外露,也不畫坡土,是仿照鄭思肖畫蘭之意,暗含著國土被清人所搶奪,他這個明代宗室子孫,之所以成了和尚,正如伯夷、叔齊采薇首陽山那樣,不肯臣服于新王朝。國破家亡,復國無望,這使他不能不“苦淚交千點”了。朱耷六十歲時開始用“八大山人”署名題詩作畫,他在署款時,常把“八大山人”四字連綴起來,仿佛象“哭之”、“笑之”字樣,以寄托他哭笑皆非的痛苦心情。朱耷的畫幅上常常可以看到一種奇特的簽押,仿佛象一鶴形符號,其實是以“三月十九”四字組成,借以寄托懷念故國的深情(甲申三月十九日是明朝滅亡的日子)。其弟朱道明,字秋月,也是一位畫家,風格與乃兄相近,而且還要粗獷豪放。他的書畫署名為牛石慧,把這三個字草書連寫起來,很象“生不拜君”四字,表示了對滿清王朝誓不屈服的心情。他們兩兄弟署名的開頭,把個朱字拆開,一個用牛”字,一個用“八”字。以此寄托故國之思。

在書法方面,他精研石鼓文,刻意臨寫漢、魏、晉、唐以來的諸家法帖,尤以王羲之的為多。書法初學董其昌,后又學黃山谷,但到晚年變法,刪去冗繁,祛除華麗,絕不依傍于古人。他以畫法對字法進行變形處理,再以中鋒篆筆使轉騰挪,而不用提按之法作草書,再兼以章法結字之法,如枯藤繞巖,老樹著花,一派高穆華瞻氣息,高出塵俗之上。八大山人的書與畫,均有一股冷峻而不可企及的高士氣派,傾訴著他孤臣孳子的亡國之痛。早期代表作有行書《劉伶酒德頌卷》,風格成熟期的代表作有《錄程頤四箴軸》、《黃竹園題畫詩軸》等。書法方面有《臨蘭亭序軸》、《臨“臨河敘”四屏》,以及各大家法帖和行草詩書軸冊等。

朱耷的畫作對后人影響很大,白石老人曾有詩曰:“青藤(徐渭)雪個(八大山人)遠凡胎,缶老(吳昌碩)當年別有才。我原九泉為走狗,三家門下轉輪來。”其傾倒如此。他的畫在東方尤其在日本備受推崇,并在世界畫壇引起了很大的反響。存世之作有:《孔雀竹石圖》、《孤禽圖》、《眠鴨圖》、《貓石雜卉圖》、《荷塘戲禽圖卷》、《河上花并題圖卷》、《魚鴨圖卷》、《蓮花魚樂圖卷》、《雜花圖卷》、《楊柳浴禽圖軸》、《芙蓉蘆雁圖軸》、《大石游魚圖軸》、《雙鷹圖軸》、《古梅圖軸》、《墨松圖軸》、《秋荷圖軸》、《芭蕉竹石圖軸》、《椿鹿圖軸》、《快雪時晴圖軸》、《幽溪泛舟圖軸》、《四幀絹本淺絳山水大屏》等。

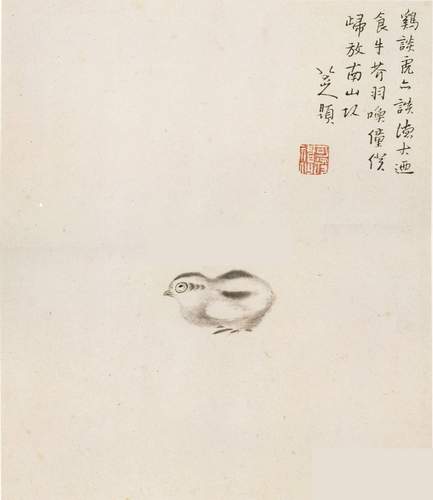

花鳥山水冊 冊頁、紙本、墨筆,縱37.8厘米,橫31.5厘米,上海博物館藏。

朱耷花鳥畫最突出特點是“少”,用他的話說是“廉”。少,一是描繪的對象少;二是塑造對象時用筆少。如康熙三十一年所作《花果鳥蟲冊》,其《涉事》一幅,只畫一朵花瓣,總共不過七、八筆便成一幅畫。在八大那里,畫面上每每一條魚,一只鳥,一只雛雞,一棵樹,一朵花,一個果,甚至一筆不畫,只蓋一方印章,便都可以構成一幅完整的畫面,可謂前無古人,這本《花鳥山水冊》即體現這一特點。第一幅冊頁僅畫一只雛雞。小雞置于畫面中右偏下,這一位置的重心,將畫面分割成四大塊空間,每塊空間的大小都不一樣,平衡而有變化。由于小雞頭部方向朝左,故題詩在右第二大塊空間中,使空蕩的背景頓時活躍起來,視覺上起到突破平衡和內容豐富的作用。小雞的刻畫生動傳神,動態像小孩剛學走路,蹣跚得十分可愛。瞪著大眼警惕著前方,特別是眼后加三撇,像電波一樣,好似前方有什么聲響傳來,使小雞心驚膽怯。這只小雛雞我們可以理解為它剛出蛋殼,表示出對這個世界的驚異與警惕;也可以理解為走失了群體,找不到媽媽,感到孤獨而害怕,如何理解,任人們馳騁想象的翅膀,所以有時候少畫,反而思想的容量更大。其畫構圖疏簡,筆墨簡樸豪放、蒼勁率意,八大風格,于此可見一斑。畫中作者自題:“雞談虎亦談,德大乃食牛,芥羽喚僮仆,歸放南山頭。八大山人題”。下鈴“可得神仙”白文印。

朱耷《花鳥山水冊》第一幅

河上花圖 紙本、墨筆,縱47厘米,橫1292.5厘米,天津藝術博物館藏。

此是朱耷一生作品中僅見的長篇巨制,也是他筆墨最多、布局最復雜的一幅,筆色蒼莽、筆中物觸華中奔放的潑墨大寫意物,作于康熙十六年(1697)所作,華為朱耷古物中稀博華之年七十二歲時的杰作。

全卷以荷花為主,坂坡小草,溪水潺潺,寥寥幾筆便中博將蘭竹點綴其間。畫卷中傳神地表現出荷花情狀的千姿百態,荷梗中直、彎、斜、臥,荷葉伸、卷、濃、淡,荷花開、合、露、藏,變化多端。花葉用潑墨法禿筆橫掃,灑脫豪爽,酣暢淋漓地展現出濃、淡、焦、潤等多種墨色,富有層次感,充分體現了中國畫墨分五色的特點,傳達出一種不可遏止的激昂之情。花瓣用細筆物勒,一圈而就,氣足神完,與看似隨意揮灑的墨葉相映成趣,展示了八大山人用墨濃淡相宜、剛柔并濟的純熟筆鋒。全圖筆墨雖多、布局復雜,但仍然體現著朱耷花鳥畫“少”的原則,例如開卷的一叢荷花,總共超不出三十筆,筆減而意繁,一開卷便引人入勝。

《博河上花圖》表面上描華繪的是河上荷花,但實為朱耷人生長河的真實寫照。卷首展現了荷花從河上躍起,枝挺葉茂,生氣蓬勃,隱喻初人世時的遠大志向;畫面隨即就遇上華中了陡峭的山坡,荷花只能從夾縫中生長,雖仍顯旺中盛,卻已彎枝低腰,暗示青年時的他還沒有施展自己的抱負便博遇到了物國破家亡的挫折;接下來便是崎嶇的河床、枯木、亂石,荷花已呈殘之狀,猶如殘喘的人生;卷末的景致更是凄涼,成片荒蕪博華的土坡,已不見一枝荷葉,僅有星星點點的蘭草竹葉雜生,寓意著自己的一生將在蕭索中終結。

卷尾自題詩《河上花歌》37行,文才卓絕,書法頗具風范。后記:“蕙嵒先生屬畫此卷。自丁丑五月以至六、七、八月荷葉荷花落成。戲物博作河上花歌僅二百余字呈正。”款署:“八大山人。”此卷整體氣勢磅礴,筆勢跌宕起伏,構物圖疏密相間,用墨蒼中見潤,與自賦《河上花歌》的詩作及其書法,構成了詩、書、畫相互輝映的藝術整博體,不僅是朱耷水墨寫意花鳥畫中難得的巨制,更是其藝術與人生完美結合的一幅難得的珍品。該作品詩、書、畫、印俱佳,是水墨寫意畫中最具代表性的作品,也是存世朱耷繪畫之最精者。首有徐世昌行書題“寒煙淡墨如見其人”。

朱耷《河上花圖卷》(局部)

9、石濤(1630一1724)本姓朱,名若極。小字阿長,發為僧后,更名元濟、超濟、原濟,自稱苦瓜和尚。游南京時,得長竿一枝,因號枝下叟,別署阿長,鈍根,山乘客、濟山僧、石道人、一枝閣。他的別號很多,還有大滌子、清湘遺人、清湘陳人、靖江后人、清湘老人、晚號瞎尊者、零丁老人等。廣西全州人,是明宗室靖江王朱贊儀之十世孫,明亡后,朱亨嘉自稱監國,被唐王朱聿鍵處死于福州。時石濤年幼,由太監帶走出家為僧。石濤是個充滿矛盾的人物。他為僧時時不過三歲,出家并非信佛而是政治避難。他身為僧人,卻未能六根清凈,與同為“清四畫僧”之一的漸江“受性偏孤”不同:他號稱帝王胄裔,難忘國破家亡之痛。他號“苦瓜和尚”和“瞎尊者”。有人解讀為:苦瓜皮青,瓤朱紅,寓意身在滿清,心記朱明;瞎尊者,失明也,寓意為失去明朝。失明之人,豈有不想復明之理。但康熙南巡時,他兩次接駕、山呼萬歲,并且主動進京交結達官顯貴,企圖出人頭地,但權貴們僅把他當作一名會畫畫的和尚而已,并未與之計較,故而功敗垂成。因此他是在清高自許與不甘岑寂之間矛盾地渡過了一生,他有幅《大滌子自寫睡牛圖》,自作題畫詩云:“牛睡我不睡,我睡牛不睡,今日請吾身,如何睡牛背?牛不知我睡,我不知牛累。彼此卻無心,不睡不夢寐”,其中暗示與清廷互相猜忌、又無法斷絕矛盾。他把這種矛盾發泄到他的畫作之中,所以他的作品縱橫排闥、閃轉騰挪,充滿了動感與張力,形成一種奇險兼秀潤的獨特風格,和一種與苦瓜極為近似的淡淡的苦澀味。

《大滌子自寫睡牛圖》

石濤工詩文,善書畫。其畫擅山水,兼工蘭竹。他是封建社會后期山水畫巨匠,清初“四畫僧”之一。其山水不局限于師承某家某派,而廣泛師法歷代畫家之長,將傳統的筆墨技法加以變化。他半世云游,飽覽名山大川,又注重師法造化,從大自然吸取創作源泉,并完善表現技法。故所畫山水,筆法恣肆,離奇蒼古而又能細秀妥帖,筆法流暢凝重,松柔秀拙,尤長于點苔,密密麻麻,劈頭蓋面,豐富多彩;用墨濃淡干濕,或筆簡墨淡,或濃重滋潤,酣暢淋漓,極盡變化;構圖又新奇,無論是黃山云煙,江南水墨,還是懸崖峭壁,枯樹寒鴉,或平遠、深遠、高遠之景,都力求布局新奇,意境翻新。他尤其善用“截取法”以特寫之景傳達深邃之境。石濤還講求氣勢。他筆情恣肆,淋漓灑脫,不拘小處瑕疵,作品具有一種豪放郁勃的氣勢,以奔放之勢見勝。其墨法則枯濕濃淡兼施并用,尤其喜歡用濕筆,通過水墨的滲化和筆墨的融和,表現出山川的氤氳氣象和深厚之態。有時用墨很濃重,墨氣淋漓,空間感強。在技巧上他運筆靈活。或細筆勾勒,很少皴擦;或粗線勾斫,皴點并用。有時運筆酣暢流利,有時又多方拙之筆,方圓結合,秀拙相生。畫花卉也別有生趣,其花鳥、蘭竹,亦不拘成法,自抒胸臆,筆墨爽利峻邁,淋漓清潤,極富個性。其繪畫主張一反“四王”之摹古,主張沖破當時畫壇摹古的樊籬,標新立異。在其《畫語錄》中提出師法自然、“搜盡奇峰打草稿”、“借古以開今”,認為“古之須眉,不能生我之面目;古之肺腑,不能安入我之腹腸”要求畫家重視生活感受,“我用我法”,獨抒性靈,與山川景物“神遇而跡化”,對清代以至現當代的中國繪畫發展產生了極為深遠的影響。鄭燮曾稱贊說:“石濤畫法,千變萬化,離奇蒼古而又能細秀妥帖,比起八大山人殆有過之而無不及”。連主流派代表人物王時敏也極推許之,謂“大江之南,無出石師右者”。

綜觀石濤一生繪畫作品中,無論是尋丈巨制,還是尺頁小品,都具有十分鮮明的個性和時代氣息,觀之令人難以忘懷,其創作大致可分為三個時期:

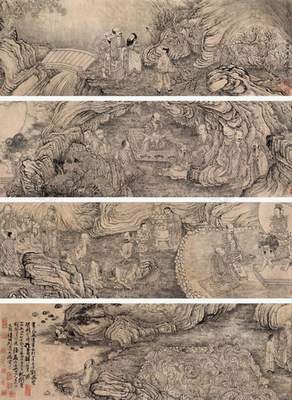

第一時期是武昌時期。此為傳統技法學習時期。從石濤的早年作品看,他受到了董其昌理論的影響,但在另一方面體現在石濤早年作品中的個性特征,從一開始就十分自然地流露在筆墨之中,既要承襲傳統又要以“造化為師”、“我用我法”。順治14年(1657),年方16歲的石濤已在繪畫藝術方面顯露出他的天賦,當年的《山水人物花卉冊》是目前所能見到石濤署年款最早的作品之一。從中作品中可看出石濤后期之所以能在山水、人物、花卉、書法、詩文等方面取得高超造詣,是同他早年全面學習傳統技法和廣涉書法、詩文各科藝術門類的堅實根基分不開的。從筆墨特征看,此冊畫筆較為稚拙,樸實、表現出了石濤后來所少有的恬淡靜穆的稚氣。康熙三年(1664)23歲時所作的《山水人物圖卷》,無論在意境的追求還是筆墨技巧上,都有長足的進步。在技法表現上已顯得章法緊湊,筆墨凝煉,具有恣肆豪放的氣質和郁茂酣暢的筆墨個性。康熙六年(1667)所作《十六羅漢應真圖卷》,從筆墨風格觀察擬為臨摹明代丁云鵬的作品,是石濤早年工筆人物畫的代表作。畫筆以清圓細勁的線條,描繪出栩栩如生的人物形象和曲折盤亙的山石,從此圖可看到石濤后期恣肆流暢的筆墨技巧,顯然是出自早年對傳統白描技法進行認真扎實苦練的碩果。

第二個時期是宣城時期。此為這石濤藝術創作中的融會和創新階段。在宣城十余年里,他廣交友人,結識了梅清、湯燕生、施閏章、黃硯旅等詩畫知己,往來于歙縣、太平、黃山、宣城、蕪湖一帶。梅清為梅堯臣后裔,畫了一輩子黃山風景,在表現黃山空靈的神韻上,至今還是獨占鰲頭。從石濤這時期的《淵明詩意圖》、《策杖圖》等作品來看,足以證明石濤和梅清在這時期的風格上有十分密切的關系。而這些作品的神采,實際上也是安徽“黃山畫派”的主要面貌。此外,石濤在宣城所繪的《觀音圖軸》、《竹石梅蘭圖軸》等人物、竹石圖反映了他的獨特藝術風格。康熙十八年所作的《獨峰石橋圖軸》,山石皴筆雖取法于梅清筆意,但已經明顯地流露出石濤縱恣豪放,郁茂酣暢的筆墨個性,反映了他藝術創作風格已處于遞變的重要階段。石濤在宣城的繪畫作品,無論對佛學禪理的悟解,還是對傳統筆墨技巧的把握以及在思想認識上的活躍程度都反映了石濤的藝術創作己進入佳境。

第三個時期是南京和揚州時期。此是石濤藝術境界升華的時期。石濤于康19年(1680)移居南京,這時石濤的繪畫藝術漸臻成熟,生活、思想也開始發生變化。這時期,石濤與屈大均,孔尚任、龔賢、戴本孝、查士標、程邃、黃云等結識,還認識了卓子任、鄭瑚山、博問亭等官吏名流,他們對石濤藝術境界的升華大有作用。這批社會名流里收藏許多古畫、墨寶,使石濤有機會觀摩前人的作品,進一步了解董源、倪瓚、沈周以及董其昌等人的作品,從中吸收豐富的繪畫技藝,而他所處鐘陵、太湖的自然景色,也促使他體會到這些名家的筆墨成就。在這一時期里,他的山水畫有所變化,原來接近于梅清、戴本孝、程邃、蕭云從等這些新安派的畫風逐漸由濃而淡,屬于他自己個性的面目變得更為清晰,隨之而現的筆墨更為得心應手,在經過臨摹學習,融會創新的階段,以他嫻熟的筆墨技巧,運用變幻莫測的創作手法,從而形成了恣肆灑脫的藝術風格。石濤的代表作《石濤書畫卷》、《秋聲賦圖卷》、《荒城懷古圖軸》、《山水清音圖軸》等皆作于這個時期。其中《山水清音圖軸》是他40歲前典型風格的變奏,是一幅最能代表石濤筆墨清腴,風格恣肆灑脫的山水作品,畫中景物層迭、樹木茂密,作者巧妙地運用虛實、黑白的均衡布局,通過水的空靈和云霧的蒸騰,避免了過分的迫塞。在筆墨技法上,山石用披麻皴,橫直交錯,秀靈而堅實,密集的破筆苔點,使山勢更顯蒼莽,篁葉取法倪瓚,只是變蕭疏為茂密,墨色干濕濃淡恰到好處。這時是石濤在繪畫筆墨上得心應手,在理論上能自成體系,從而形成了恣肆灑脫藝術風格的時期。

第四時期是北上和返回揚州定居時期,此時石濤繪畫藝術達到爐火純青的階段。康熙二十九年,49歲的石濤北上燕京,此時是他精力最充沛,心情亦舒暢的時期,因而創作了不少巨幛大幅作品,《醉吟圖軸》,為北上時所作作品,用筆嚴謹,畫風細膩,描繪了美麗的江南山居佳境。兩年后石濤從北京回到揚州定居,直至終老。這期間是藝術上的成熟和旺盛的創作精力,使石濤的畫藝達到高峰,代表作品如52歲所畫《余杭看山圖卷》(康熙32年)、58歲所作《卓然廬圖軸》(康熙38年)、59歲所作的《溪南八景圖冊》(康熙39年)等,件件精絕,是石濤繪畫作品中出類拔萃的佳作《卓然廬圖軸》以濕筆淡墨作底,用濃墨鉤皴,山石皴法取直皴填凹凸之形,筆勢平穩沉著,布局采用董其昌四面取勢格局,景色無奇,但有超然絕世的寧靜舒適感《溪南八景圖冊》是作者壯暮之年的小景杰作。作品按祝允明《溪南八景詩》詩意,生動描繪出皖南歙縣的溪南山村佳景。曾經客居皖南,熟悉當地山野美景的石濤,運用自如地把他所熟悉的山嶺、溪流、田野、月色付之筆端,活靈活現地展現于盈尺宣紙上。

石濤于康熙46年(1707年)與世長辭,在最后的歲月中,他還能以蒼勁流利的畫筆畫出最后的一些作品。如作于康熙44年(1705)的《梅竹圖》為其中之一。此圖以羅紋紙作畫,由于半生半熟的紙質特點,畫面達到了濕潤而不漫漶的筆墨效果,更兼用筆清逸流暢,構圖巧妙,把梅干、枝枒、花瓣、花蕊及寥寥數枝的竹枝得體地畫于各個部位,是件文人畫意趣濃厚的作品。

石濤是中國繪畫史上屈指可數的最為杰出的人物之一,有人把他看成清代以來300年間第一人。從他的繪畫技藝和理論等方面看確是當之無愧的。他的藝術主張和繪畫實踐對后世產生了重要影響,也為中國畫向近、現代的發展作出了重要貢獻。

代表作有:《搜盡奇峰打草稿圖》、《淮揚潔秋圖》、《惠泉夜泛圖》、《余杭看山圖卷》、《卓然廬圖軸》、《溪南八景圖冊》、《山水清音圖》、《細雨虬松圖》、《蕉菊竹石圖軸》、《細雨虬松圖軸》、《醉吟圖》、《軸蓮社圖》、《梅竹圖》、《墨荷圖》、《竹菊石圖》等傳世。著有畫論《苦瓜和尚畫語錄》。

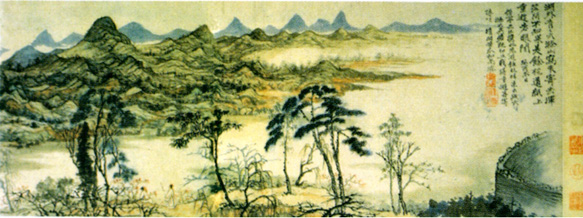

搜盡奇峰打草稿圖 紙本、墨色,縱42.8厘米,橫285.5厘米。現藏北京故宮博物院。

此圖作于康熙三十年(1691),正是他北游京城期間,是石濤繪畫藝術達到爐火純青的階段的精品。圖上一小溪分隔兩岸,石壁聳峙,群山巍峨。山間云霧飄渺,下有一水蜿蜒流淌。水上架小橋,兩小艇載人垂釣其中。漸入深山,路道盤桓,峰巒起伏。山間林木茂密,村舍瓦屋掩映其間,有兩人晤談屋中。后漸開闊,水流瀠洄,匯成大湖。湖畔孤島,小橋連岸,坡岸有高士席地,水中有舟載客而來。顯然這是人間的尋常生活,恬靜平淡。作者以其難得的細筆,一層層勾、皴,再由淡而濃,反復擦、點,淡墨渲染。尤其是點,經由干、濕、濃、淡,反復疊加,至“密不透風”的程度。石濤善用點,是其一大特征。整幅畫面顯得蒼莽凝重,深得元人意趣。

圖前以其獨特的隸書題寫了“搜盡奇峰打草稿圖卷”九個字作引首,卷后又跋“不立一法,是吾宗也”。表明其不同于“四王”摹古主流,師法自然 創新精神。在繪畫史上也有獨特意義

石濤《搜盡奇峰打草稿圖》

余杭看山圖軸 紙本、設色,縱30.5厘米,橫143.2厘米,今藏上海博物館。

此為康熙三十二年(1693)年冬,石濤北上南歸后所作,時年五十一歲。此時是石濤藝術上的成熟和創作精力最為旺盛,畫藝亦達到高峰。是他以虛靈的筆墨節奏,流暢如瀉的筆勢,描繪出了作者昔年在浙江余杭城外遠眺大滌山之情景,描繪了美麗的江南山居佳境。畫面上江南丘陵郁蔥綿亙,一覽無遺的佳境令人心馳神往。用筆嚴謹,畫風細膩,為石濤后期代表之作。

圖上有作者自題“為少文先生打稿”,下鈴“前有龍眠濟”白文長方印和 “瞎尊者”朱文長方印。

石濤《余杭看山圖卷》

蓮社圖 水墨、紙本,縱31厘米,橫376.7厘米。原為私人收藏,中國嘉德2006年春季拍賣會上該手卷在北京以1177萬元人民幣被拍賣給西方某收藏家。

該圖畫的是晉代高僧惠遠等在廬山白蓮池畔結社參禪的故事。此故事歷代皆有畫傳,較早的一幅是傳為李公麟外甥張激所作的手卷《十六應真圖》(今藏博寧博物館)。《蓮社圖》是石濤與《十六應真圖》相比,兩卷的人物組合、動作、聚散乃至基本的造型都大致相同。但《蓮社圖》中人物占的位置和比重更突出,對面目、服飾的細節描寫更具體,也就更生動傳神,線描亦由蘭葉描改為鐵線描,而樹石的畫法,則完全不同也顯得老到而有力度,烘染更大膽濕潤,凸現了人物在畫中的地位,使之與周圍的環境融洽。其成熟程度和藝術水平,應在《十六應真圖》之上。

此圖款識,前后共二處,一為畫成時的落款,“湘源石濤濟道人敬畫”題在卷首右下方;一為乙酉年(1705年)重題的長跋,書自己的畫語。“湘源”,即湘江之源——廣西,這是他的祖籍。這種落款形式在石濤的早中期作品,如故宮博物院所藏他庚申種秋畫的《山水圖冊》、上海博物館藏的辛酉七夕所畫《山水花卉》冊中都偶能一見。石濤晚年,“湘源”被改成了“清湘”,成了人們習見的石濤字號,“湘源”反不為大家所熟知了。款字的書寫特征這一不為人熟知的早年別號,可斷此畫為石濤的早中期作品。

石濤《蓮社圖》

10、王翚(1632─1717)字石谷,號耕煙散人、劍門樵客、烏目山人、清暉老人等。江蘇常熟人。王翚是清代“虞山派”代表人物,與王時敏、王鑒、王原祁被并稱為“四王”,加上吳歷、惲壽平合稱“清初六家”或“四王吳惲”.亦被譽為“清初畫圣”。論畫屬摹古派,主張“以元人筆墨,運宋人丘壑,而澤以唐人氣韻”。王翚繼承家學,自幼嗜畫,又隨學黃公望畫法的同鄉張珂學畫,很早便表現出非凡的繪畫才能。后又師從王時敏、王鑒,但他所畫山水不拘于一家,廣采博攬,集唐宋以來諸家之大成,熔南北畫派為一爐。王翚在王時敏、王鑒發展南宗畫派的基礎上,借鑒北宗的某些技法,比較全面地對山水畫傳統進行整理,形成具有綜合概括性質的法則。王翚將黃公望、王蒙的書法用筆與巨然、范寬的構圖完美地結合起來,創造出一種華滋渾厚、氣勢勃發的山水畫風格。因而他所畫的江南小景往往生趣盎然,清幽靈動。王翚作畫喜好干筆、濕筆并用,而且多以細筆皴擦,畫面效果比較繁密。曾說“以元人筆墨,運宋人丘壑,而澤以唐人氣韻,乃為大成”。他早期畫風清麗工秀,晚期則傾向蒼茫渾厚。章法富于變化,水墨與淺絳渲染得法。也有評者指出王翚用筆過于圓熟,某些畫則顯得刻露,墨法少有變化,構圖略感壅塞。今存有:《康熙南巡圖》(與楊晉等人合作)、《秋山蕭寺圖》、《虞山楓林圖》《秋樹昏鴉圖》、《芳洲圖》等傳世。著有畫論《清暉畫跋》。

秋樹昏鴉圖 設色、紙本,縱118厘米,橫73.7厘米,北京故宮博物館藏。

這幅水墨山水畫,是王翚81歲高齡時創作的佳品。此圖以唐寅詩意構畫境,畫深秋景色。作者將宋代李成的寒林昏鴉、趙大年的湖天垂柳、元人王蒙的修竹遠山等典型圖繪景物融置一圖,體現出作者晚年特有的畫風,為其一生師古、臨古后演化所得。畫面為高樹垂柳,竹林小徑,歸鴉點點,樓屋臨水。近處坡石雜樹、竹林密茂,掩映老屋,溪間板橋平臥。遠處為平緩山巒,中景為水澤淺汀,水天一色,間有群鴉或棲或飛。

構圖上布局繁密,略有壅塞之感。遠近景用寬闊平靜的水面隔開。遠處一片群山,山勢平緩。河流縱橫交錯,將峰巒分為一大一小兩部分。近處一片山坡,蒿草叢生,竹林中棵棵秀竹筆直挺立,十分齊整。畫筆墨蒼老,墨色富于變化,人物形象生動,刻劃較工細,暮年之作尚如此精密工致,平生畫風可見一斑。畫上自題:“小閣臨溪晚更嘉,繞檐秋樹集昏鴉,何時再借西窗榻,相對寒燈細品茶。補唐解元詩。壬辰正月望前二日,耕煙散人王翚。”鈐“王翚之印”朱文印,“[清暉老人時年八十有一”白文方印。曾經清末孫毓汶、龐萊臣收藏。

王翚《秋樹昏鴉圖》

虞山楓林圖 紙本、設色,縱146.2厘米,橫61.7厘米。

此圖為王翚應友人顧湄之囑,繪寫家鄉虞山的秋景,為“虞山派”山水代表之作。元人黃公望有《秋山圖》,以設色絢麗每為董其昌、王鑒諸人嘆服,并令不得一見的王翚、惲壽平心艷不已。此圖雖非仿《秋山圖》,但確是全用黃公望書法,運用圓潤的中鋒筆法勾、皴、點、染,并施以輕淡而鮮麗的色彩,力追《秋山圖》之神韻。同時又以對家鄉之勝景的切實感受,作了較真實地寫生,似可傳《秋山圖》之神影。

圖上有作者自識:“戊申小春既望,伊人道長兄過虞山看楓葉,枉駕荒齋述勝游之樂,臨行并屬余圖其景,因成此幅奉寄,時長至后三日也。虞山弟王翚”。按“伊人”即太倉人顧湄,字伊人,以詩文見稱,為“婁東十子”之一。戊申為康熙七年,公元1668年,作者時年三十七歲,為作者早起山水杰作。另鈐“王翚之印”朱白文方印。

王翚《虞山楓林圖》