中國古代繪畫簡介(十四):清代士人畫

41、任頤(1840—1896)初名潤,字小樓,后字伯年,浙江山陰(今紹興市)人,故畫面署款多寫“山陰任”。兒時(shí)隨父學(xué)畫,十四歲到上海,在扇莊當(dāng)學(xué)徒,后以賣畫為生。19世紀(jì)80年代是任伯年創(chuàng)作的鼎盛時(shí)期,創(chuàng)作題材上范圍擴(kuò)大了,具有深刻的社會(huì)內(nèi)容,用隱晦的手段寄寓深情。90年代,數(shù)量很多,但從作品的思想性看似乎沒有超出80年代,但藝術(shù)手法上則更加熟練,大膽、概括,特別是花鳥畫,達(dá)到“爐火純青”的佳境。

任頤是晚清最著名的畫家,“海派”藝術(shù)的代表人物之一。與任熊、任薰、任預(yù)合稱“海上四任”,所畫題材,極為廣泛,人物、花鳥、山水、走獸無不精妙。他源于民間,又重視繼承傳統(tǒng),更吸收西畫技法,形成風(fēng)姿多采的獨(dú)特畫風(fēng),在“四任”中成就最為突出。他擅人物、花鳥、山水,其人物畫取材廣泛,作品能反映現(xiàn)實(shí)生活,針砭社會(huì),寄托個(gè)人情懷,具有一定思想性。造型簡練、準(zhǔn)確,生動(dòng)傳神,手法多變。他的畫用筆用墨,豐富多變,構(gòu)圖新巧,主題突出,疏中有密,虛實(shí)相間,濃淡相生,在“正統(tǒng)派”外別樹一幟,創(chuàng)造了一種富有詩情畫意、清新流暢的獨(dú)特風(fēng)格。

任伯年的主要成就是在于人物畫和花鳥畫方面。 他精于寫像,是一位杰出的肖像畫家。人物畫早年師法蕭云從、陳洪綬、費(fèi)曉樓、任熊等人。工細(xì)的仕女畫近費(fèi)曉樓,夸張奇?zhèn)サ娜宋锂嫹惡榫R,裝飾性強(qiáng)的街頭描則學(xué)自任董,后練習(xí)鉛筆速寫,變得較為奔逸,晚年吸收華(巖)筆意,更加簡逸靈活。往往寥寥數(shù)筆,便能把人物整個(gè)神態(tài)表現(xiàn)出來,著墨不多而意境深遠(yuǎn)。其線條簡練沉著,有力瀟灑。他常畫鐘馗,他筆下的鐘馗心胸磊落、不怕鬼,不信邪。他仿宋人雙勾法,白描傳神,風(fēng)格近老蓮。他善于從民間藝術(shù)、古代及元明以來的優(yōu)秀傳統(tǒng)中吸取精華,并悉心地別辟蹊徑,創(chuàng)造了自己的風(fēng)格。他所畫的人物畫構(gòu)思縝密,技法熟練,真可謂涉筆成趣,形神具備。任伯年的《群仙祝壽圖》由十二條屏畫連接而成為通景屏。作品所描繪的是民間傳說中的神仙故事,作者大膽沖破半封建、半殖民地的文化藩籬,將市井勞動(dòng)者作為理想中的神仙來歌頌。《群仙祝壽圖》的繪畫技巧極為高超。畫家以匠心獨(dú)運(yùn),不落俗套的手法,把幅幅各自成畫的條屏,合成為一幅構(gòu)圖謹(jǐn)嚴(yán)、氣勢(shì)宏偉的通景畫面。畫中人物、屋宇、草木、云水,刻意求工一筆不茍。通幅構(gòu)思精密,筆墨精練,設(shè)色鮮麗。充分達(dá)到旖旎從風(fēng),群仙畢至的祝壽場面。是一幅不可多得的珍品。其他作品甚多,如《三友圖》、《沙馥小像》、《仲英小像》等,可謂神形畢露。近代著名畫家徐悲鴻評(píng)任頤說他是“仇十洲以后中國畫家第一人。”他的人物畫的影響,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了他的花鳥畫。其原因在于任伯年的人物畫表現(xiàn)了深刻的社會(huì)意義。

就任伯年的個(gè)人藝術(shù)造詣來看,花鳥畫的本領(lǐng)比較高,若以當(dāng)時(shí)畫壇的情況而言,他的人物影響比較大,原因是當(dāng)時(shí)畫人物畫家少,成就高者更少,象任伯年這樣造詣,自然推至魁首。任伯年的花鳥畫更富有創(chuàng)造,富有巧趣,他的花鳥畫,總是把花與鳥連在一起,禽鳥顯得很突出,花卉有時(shí)只作背景,整個(gè)畫面充滿了詩的意境。早年以工筆見長,“仿北宋人法,純以焦墨鉤骨,賦色肥厚,近老蓮派。后吸取惲壽平的沒骨法,陳淳、徐渭、朱耷的寫意法,博采眾長,轉(zhuǎn)益多師,筆墨趨于簡逸放縱,設(shè)色明凈淡雅,形成兼工帶寫,明快溫馨的格調(diào),成為集工筆、寫意、勾勒、沒骨于一身的大師。這種畫法,開辟了花鳥畫的新天地,對(duì)近、現(xiàn)代產(chǎn)生了巨大的影響。

任伯年的山水畫創(chuàng)作不多,早年師法石濤,中年以后兼取明代沈周、丁云鵬、藍(lán)瑛、并上追元代吳鎮(zhèn)、王蒙、以縱肆、勁真的筆法見長。他于傳統(tǒng)的筆墨之中摻以水彩畫法,淡墨與色彩相交溶,風(fēng)格明快、溫馨、清新、活潑,極富創(chuàng)造性。山水畫雖不多作,但也構(gòu)圖布局變化多端,筆墨技巧能跳出傳統(tǒng)窠臼,別具一格。任頤的繪畫在當(dāng)時(shí)及現(xiàn)當(dāng)代具有極大影響,被認(rèn)為是“仇十洲(仇英)后中國畫家第一人”。有《蘇武牧羊》、《女媧煉石》、《關(guān)河一望蕭索》、《樹蔭觀刀》等山水作品傳世。

任伯年二十多年的繪畫創(chuàng)作,留下了數(shù)以千計(jì)的遺作,是歷史上少見的多產(chǎn)作家。最早的作品是同治四年作的,最晚的作品為光緒乙未年冬十月,去世的前一個(gè)月作的。重要作品如同治七年(1868)仿《陳小蓬斗梅圖》,現(xiàn)藏故宮博物院,光緒三年(1877)作《五十六歲仲英寫像》、《雀屏圖》。光緒七年(1881)作《牡丹雙雞圖》,收入日本《支那名畫寶鑒》;《漁歸圖》,收入《陸氏藏畫集》;仿《宣和芭蕉圖》,收入《南畫大成》。次年作《人物冊(cè)》,收入《南畫大成》。十一年(1885)作《壯心不已圖》、《墨筆人物山水冊(cè)》、為外祖趙德昌夫婦寫像。任伯年現(xiàn)存作品,大多收藏在國內(nèi)外各大博物館內(nèi)。民間及港、臺(tái)私人手里也留有一些他的作品。

女任霞,字雨華,善畫;子任堇,字堇叔,工詩文、書法,也能畫。

群仙祝壽圖 通景屏風(fēng),金箋底,設(shè)色,縱206.8厘米,橫714厘米,以12幅屏條組成一個(gè)巨幅,人物眾多,形象生動(dòng),構(gòu)思奇妙,被稱為近代繪畫史上少見的佳作。作品所描繪的是民間傳說中的神仙故事,作者大膽沖破半封建、半殖民地的文化藩籬,將市井勞動(dòng)者作為理想中的神仙來歌頌。《群仙祝壽圖》的繪畫技巧極為高超。畫家以匠心獨(dú)運(yùn),不落俗套的手法,把幅幅各自成畫的條屏,合成為一幅構(gòu)圖謹(jǐn)嚴(yán)、氣勢(shì)宏偉的通景畫面。畫中人物、屋宇、草木、云水,刻意求工一筆不茍。通幅構(gòu)思精密,筆墨精練,設(shè)色鮮麗。充分達(dá)到旖旎從風(fēng),群仙畢至的祝壽場面。是一幅不可多得的珍品。近代著名畫家徐悲鴻評(píng)任頤人物畫說:他是“仇十洲(英)以后中國畫家第一人。”他的人物畫的影響,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了他的花鳥畫。其原因在于任伯年的人物畫表現(xiàn)了深刻的社會(huì)意義。

任頤《群仙祝壽圖》(局部)

42、顧沄(1835—1896)字若波,號(hào)云壺、壺隱、壺翁、云壺外史、濬川、頌?zāi)⒉→Q,室名自在室、小游仙館。吳縣(今屬江蘇蘇州)人。少有丹青之志。片紙尺縑,遇畫輒研寫不已,時(shí)常州、婁東、虞山畫風(fēng)鼎盛,沄深諳山水經(jīng)營布置之法,畫名漸起,遂往上海鬻畫。上海乃商賈云集之東南都會(huì),商人風(fēng)雅,各有所好,便有了各路畫家一展身手之空間。顧沄恪守“四王”為代表的正統(tǒng)畫風(fēng),在新風(fēng)陣陣之滬上以“澤古功深,集四王吳惲諸家之長”獨(dú)樹一幟。光緒十四年(1888)嘗赴北京,與諸士大夫游。又于同年東渡日本,遍覽東京諸勝,又居名古屋。所畫一樹一石皆備受贊賞,并應(yīng)日人之請(qǐng)作繪畫樣式數(shù)種,稱《南畫樣式》。日人影印作為繪畫楷模。

顧沄工山水,間作花卉、人物。所畫章法,自謂“多取園照之格”。師法婁東、虞山畫派,匯“四王”、吳歷、惲格諸家之長。墨法明潤秀雅,筆意疏古清麗,其水墨直師王蒙、小青綠逼似文徵明。吳儂軟語,淺斟低唱,得柔美之致,但乏遒勁之氣。其《群峰滌翠》,畫上雖題“贈(zèng)于詩人小結(jié)廬”,頗有詩意,但構(gòu)思布意極是平常。其《停云軒聽雨圖》是為老友蘇謙的別墅寫照,但卻絕似王翚的《竹莊品茗圖》,毫無新意可言。

流傳作品《秋高觀瀑圖》、《群峰滌翠》、《幽壑密林圖》、《停云軒聽雨圖》卷等。出版有《顧若波山水集冊(cè)》。

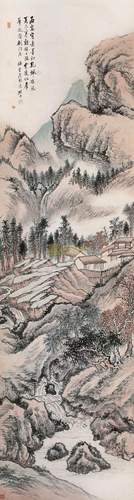

群峰赴壑圖 立軸、設(shè)色、紙本,縱178厘米,橫48厘米。

題跋為“仿李澹園意,顧沄”。印文為“若波”。此為仿元人王蒙水墨山水。筆意清麗淡雅,墨法明潤簡淡,顯露出江南山水的明媚清幽。巨峰之下,流溪之上,草堂數(shù)間,松篁掩映,給人山林之想。可能也是作者身居鬧市的旨?xì)w所在。

顧沄《群峰赴壑圖》

43、吳昌碩(1844—1927)初名俊,又名俊卿,字昌碩,又署倉石、蒼石,多別號(hào),常見者有倉碩、老蒼、老缶、苦鐵、大聾、石尊者,浙江湖州安吉人。幼時(shí)隨父讀書,后就學(xué)于鄰村私塾。10余歲時(shí)喜刻印章,其父加以指點(diǎn),初入門徑。咸豐十年(1860年)太平軍與清軍戰(zhàn)于浙西,全家避亂于荒山野谷中,弟妹先后死于饑饉。后又與家人失散,替人做短工、打雜度日,先后在湖北、安徽等地流亡數(shù)年,21歲時(shí)回到家鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)。耕作之余,苦讀不輟。同時(shí)鉆研篆刻書法。同治四年(1865)吳昌碩中秀才,曾任江蘇省安東縣(今漣水縣)知縣,僅一月即去,自刻“一月安東令”印記之。同治十一年(1872),他在安吉城內(nèi)與吳興施季仙結(jié)婚。婚后不久,為了謀生,也為了尋師訪友,求藝術(shù)上的深造,常遠(yuǎn)離鄉(xiāng)井經(jīng)年不歸。直到光緒八年(1882),他才把家眷接到蘇州定居,后來又移居上海,來往于江、浙、滬之間,閱歷代大量金石碑版、璽印、字畫,眼界大開。后定居上海,廣收博取,詩、書、畫、印并進(jìn);晚年風(fēng)格突出,篆刻、書法、繪畫三藝精絕,聲名大振,公推藝壇泰斗。三十年夏季,與篆刻家葉為銘、丁仁、吳金培、王等人聚于杭州西湖人倚樓,探討篆刻治印藝術(shù),1913杭州西泠印社正式成立,吳昌碩被推為首任社長,藝名益揚(yáng)。七十歲后又署大聾。民國16年十一月(1927年11月6日),吳昌碩突患中風(fēng),十一月初六(年11月29日)病逝滬寓,享年84。

吳昌碩是中國近代杰出的畫家、書法家、篆刻家,與虛谷、蒲華、任伯年齊名的“清末海派四杰”。晚清“海派”最有影響力的畫家之一,也是當(dāng)時(shí)公認(rèn)的上海畫壇、印壇領(lǐng)袖,名滿天下。被譽(yù)為“后海派”藝術(shù)的開山代表、近代中國藝壇承前啟后的一代巨匠。

他的篆刻是從“浙派”入手,上取鼎彝,下挹秦漢,后專攻漢印,也受鄧石如、吳讓之、趙之謙等人的影響,創(chuàng)造性地以“出鋒鈍角”的刻刀,將錢松、吳攘之切、沖兩種刀法相結(jié)合治印。所以他的篆刻作品,能在秀麗處顯蒼勁,流暢處見厚樸,往往在不經(jīng)意中見功力,表現(xiàn)出雄而媚、拙而樸、丑而美、古而今、變而正的特點(diǎn)。成為一代宗師。

在吳昌碩的書法創(chuàng)作中,無疑以篆書、行草為主,但吳昌碩學(xué)習(xí)隸書的時(shí)間并不短,在青年時(shí)期便曾臨習(xí)漢碑,如“張遷碑”、“嵩山石刻”、“張公方碑”、等,同時(shí)又受到鄧石如、吳讓之、楊見山等人的影響,筆法近似楊見山,他在三十五歲時(shí)書的一幅隸書還是“張遷”的風(fēng)格,結(jié)體方正,用筆尚拘謹(jǐn)、小心。吳昌碩晚年所書隸書,結(jié)體已變長,取縱勢(shì),如這幅“奉爵稱壽,雅歌吹笙”,用筆雄渾、飽滿,從一些線條看,具有篆書的痕跡,可以說這時(shí)吳昌碩早已將篆、隸溶為一體了,形成了自己的獨(dú)特面目。

吳昌碩最擅長寫意花卉,受徐渭和八大山人影響最大,由于他書法、篆刻功底深厚,他把書法、篆刻的行筆、運(yùn)刀及章法、體勢(shì)融入繪畫,形成了富有金石味的獨(dú)特畫風(fēng),他自己說:“我平生得力之處在于能以作書之法作畫。”他常常用篆筆寫梅蘭,狂草作葡萄。所作花卉木石,筆力老辣,力透紙背,縱橫恣肆,氣勢(shì)雄強(qiáng),布局新穎,構(gòu)圖也近書印的章法布白,喜取“之”字和“女”的格局,或作對(duì)角斜勢(shì),虛實(shí)相生,主體突出。用色上似趙之謙,喜用濃麗對(duì)比的顏色,尤善用西洋紅,色澤強(qiáng)烈鮮艷。名重當(dāng)時(shí)的畫家任伯年對(duì)吳昌碩以石鼓文的篆法入畫拍案叫絕,并預(yù)言其必將成為畫壇的中流砥柱。吳昌碩作畫用“草篆書”以書法入畫;線條功力異常深厚。雖然從狀物繪形的角度看其線條的質(zhì)感似乎不夠豐富、切實(shí),但恰恰是舍棄了形的羈絆,吳昌碩的繪畫才步入了“意”的廳堂,從而形成了影響近現(xiàn)代中國畫壇的直抒胸襟,酣暢淋漓的“大寫意” 表現(xiàn)形式。

吳昌碩繪畫的題材以花卉為主,學(xué)畫較晚,40歲以后方將畫示人。前期得到任頤指點(diǎn),后又參用趙之謙的畫法,服膺于徐渭、朱耷、揚(yáng)州八怪諸畫家的畫藝,從中受惠甚多。他酷愛梅花,常以梅花入畫,用寫大篆和草書的筆法為之,墨梅、紅梅兼有,畫紅梅水分及色彩調(diào)和恰到好處,紅紫相間,筆墨酣暢,富有情趣,曾有“苦鐵道人梅知己”的詩句,借梅花抒發(fā)憤世嫉俗的心情。又喜作蘭花,為突出蘭花潔凈孤高的性格,作畫時(shí)喜以或濃或淡的墨色和用篆書筆法畫成,顯得剛勁有力。畫竹竿以淡墨輕抹,葉以濃墨點(diǎn)出,疏密相間,富有變化,或伴以松、梅、石等,成為“雙清”或“三友”,以寄托感情。菊花也是他經(jīng)常入畫的題材。他畫菊花或伴以巖石,或插以高而瘦的古瓶,與菊花情狀相映成趣。菊花多作黃色,亦或作墨菊和紅菊。墨菊以焦墨畫出,菊葉以大筆潑灑,濃淡相間,層次分明。晚年較多畫牡丹,花開爛漫,以鮮艷的胭脂紅設(shè)色,含有較多水分,再以茂密的枝葉相襯,顯得生氣蓬勃。荷花、水仙、松柏也是經(jīng)常入畫的題材。菜蔬果品如竹筍、青菜、葫蘆、南瓜、桃子、枇杷、石榴等也一一入畫,極富生活氣息。作品色墨并用,渾厚蒼勁,再配以畫上所題寫的真趣盎然的詩文和灑脫不凡的書法,并加蓋上古樸的印章,使詩書畫印熔為一爐,對(duì)于近世花鳥畫有很大的影響。

存世之作有:《天竹花卉》、《紫藤圖》、《墨荷圖》、《杏花圖》、《花卉十二屏風(fēng)》、《梅花》、《花卉四屏》、《牡丹》、《蘭石圖》、《松石圖》、《花卉》2幅、《紫藤圖》、《雜畫冊(cè)(之—、二)》、《依樣》、《天香露圖》、《杞菊延年》、《泥盆菊草圖》、《牡丹圖》、《牡丹水仙圖》、《大富貴》、《佛像圖》、《富貴神仙圖》、《紅梅圖》2幅、《薔薇蘆桔圖》、《秋艷圖》、《三千年結(jié)實(shí)》、《人物》、《三千年結(jié)實(shí)之桃》、《神仙福壽》、《石梅》、《石竹圖》、《松梅圖》、《歲寒交圖》、《桃實(shí)圖》、《瓜果》、《燈下觀書》、《姑蘇絲畫圖》等。

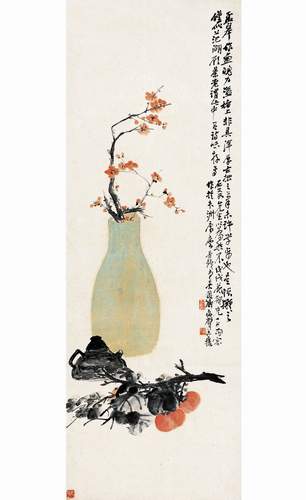

歲朝清供圖 設(shè)色、紙本、立軸,1917年作,屬晚年之作。

吳昌碩作畫重“氣”,筆墨和構(gòu)圖皆以“氣”貫注之,故有“苦鐵畫氣不畫形”。其“形”乃物象之形。所畫花卉天竹、水仙、石榴、佛手、紅柿、白菜、菖蒲等物,皆氣行于形內(nèi),氣勢(shì)渾穆,構(gòu)圖飽滿,設(shè)色古艷。歲朝清供是他常畫的題材,“歲朝”,農(nóng)歷正月初一,“歲之朝也”。“清供”,包括金石、書畫、古器、盆景等可賞玩的文雅物品。因內(nèi)容豐富,寓意深邃,雅俗共賞,故別有一番情趣。此畫吉物之豐富,可稱是吳昌碩此類題材畫之最者,而清雅之氣則無出其右。

款識(shí):“孟皋作畫魄力溢楮上,非具渾厚古拙之筆,未許學(xué)步也。是幀擬之僅似范湖,顧茶老謂此中有詩味存焉。石友先生以為然不?戊戌花朝先一日雨窓,作于長洲庽廬,苦鐵弟吳俊卿病臂未瘥”。鈐印三:俊卿(朱)苦鐵金石(白)破荷亭(白)。

吳昌碩《歲朝清供圖》

富貴牡丹 立軸 設(shè)色、紙本,作于 1919年,亦為晚年之作。

吳昌碩的寫意牡丹,一是重氣尚勢(shì),以渾厚豪放為宗,二是“直從書法演畫法”,以書入畫,以印入畫,以金石氣入畫,如寫如拓,高古凝重。比之于白陽,更顯磅礴;比之于徐渭,更厚重蒼茫;比之于八大山人,顯得爛漫;比之于復(fù)堂,更沉雄;比之于趙之謙,更老辣。

此圖畫面右側(cè),巨石之上,幾株牡丹綻放盛開。花朵艷麗,紅黃相間,光彩奪目,碩大的花朵在枝壯葉茂的映襯下顯得風(fēng)姿綽約,左側(cè)矗立幾枝含苞待放的牡丹,與之形成視覺上的鮮明對(duì)比。此幅牡丹以單純樸厚的筆法,大寫意出花卉與奇石;復(fù)色運(yùn)用酣暢自如,豐富的灰色層次使畫面的張力得以增強(qiáng),蒼茫渾厚之氣蓬勃而出。

吳昌碩《富貴牡丹》

44、吳石僊(1845-1916)名慶云,字石仙,后以字行,晚號(hào)潑墨道人。上元(今南京)人,流寓上海,為近代海派畫家。居滬時(shí),參加滬上著名畫會(huì)“萍花書畫社”,與吳大徽、顧茗波、胡公壽、錢慧安、倪墨耕、吳秋農(nóng)、金心蘭、陸恢等名家并稱近代國畫中的“萍花九友”。擅山水,山水氣勢(shì)雄厚,丘壑幽奇,初不為人重,既赴日本歸,乃長煙雨法,墨暈淋漓,煙云生動(dòng),峰巒林壑,陰陽向背處,皆能渲染入微。故其晦明之機(jī)、風(fēng)雨之狀,無不一一幻現(xiàn)而出。畫風(fēng)近“云間派”,雖未得完善,但參用西法,別出機(jī)杼,故在當(dāng)時(shí)有耳目一新之感,尤為滬上粵商所喜。黃賓虹則認(rèn)為:“吳石仙作畫,在樓上置水缸,將紙濕至潮暈,而后用筆涂出云煙,雖非不工,識(shí)者所不取,以其無筆也”。

傳世作品有光緒十八年(1892)作《海州全圖》通景屏四條,現(xiàn)藏中央美術(shù)學(xué)院;二十九年(1903)作《遠(yuǎn)寺夕照?qǐng)D》軸藏中國美術(shù)館;三十年作《秋山夕照?qǐng)D》軸藏上海博物館;同年作《煙溪漁艇圖》著錄于《宋元明清書畫家年表》;《溪山煙雨圖》軸,藏山東省文物總店;《遠(yuǎn)浦歸帆圖》圖錄于《中國畫》創(chuàng)刊號(hào);《秋景山水》軸圖錄于《中國近百年畫展選集》;1914年作《劍閣云深圖》,橫幅圖錄于1996年版《中國古玩行情博覽》。

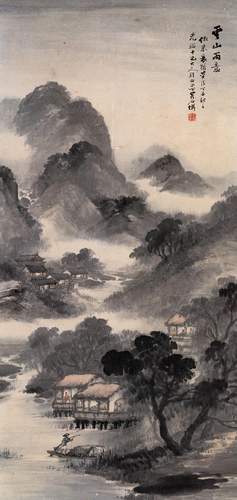

云山雨意圖 紙本、立軸、淡色,縱81厘米,橫48厘米,藏山東省文物總店。

此畫用米芾潑墨山水,墨暈淋漓,煙云生動(dòng),又參用西洋散點(diǎn)透視,畫法陰陽向背處皆能渲染入微,風(fēng)雨之狀,無不一一幻現(xiàn)而出。惟氣格較俗,無虛靈之氣。

款識(shí)為:“菊如二兄大人雅正,白下吳石僊”。鈐印二:“吳慶云印”、“石僊”

吳石僊《云山雨意》