中國古代繪畫簡介(十三):明代士人畫

16、杜堇

明代中期的畫壇,除了活躍著以沈周、文徵明“吳門畫派”之外,在南京還出現了一些獨具風格的文入畫家。他們個個能詩、能文、擅書、擅畫,生性開朗,豪放不羈。杜堇就是其中的一位。原姓陸,字懼男、號檉居、古狂、青霞亭長,丹徒(今江蘇鎮江)人,占籍燕京(今北京市)。生卒不詳,從藝活動在十五至十六世紀初成化、弘治、正德年間。憲宗成化(1465—1487)中試進士不第,絕意進取。工詩文,通六書,善繪事,界畫樓臺,最嚴整有法,山水樹石不甚稱。人物亦白描能手,花草鳥獸并佳,又能作飛白體,廣受追捧。弘治二年(1489)為吳寬作《賞菊宴集圖》。人物畫宗法李公麟,筆法精勁流暢,別具秀逸之態,因此他被推為當時畫壇的白描高手。其人物畫大都表現古代傳說故事或逸聞趣事,并以山水及園林景致為襯景,有的還題詩作賦,顯示著一派文入畫的格調。

傳世作品有《竹林七賢圖》卷,現藏遼寧省博物館;《梅下橫琴圖》軸藏上海博物館;《綠蕉當暑圖》,藏揚州市博物館;《林堂秋色圖》軸藏廣州美術館;《祭月圖》軸藏中國美術館;《古賢詩意圖》卷于弘治十三年(1500)由金琮(1449-1501)書古人詩十二首,后又由杜堇補圖,現存九段,該圖筆法峭勁,瀟灑流利,用墨比宋人簡淡。《東坡題竹圖》軸人物形象細膩傳神,自題七絕一首,另有《郡雍像》軸等,上述畫均藏故宮博物院。《伏生授經圖》美國大都會美術館藏

伏生授經圖?? 絹本,設色,縱147厘米,橫 104.5厘米,美國大都會美術館藏。

該圖描繪的是漢初的儒者伏生向漢朝宮廷派來的學者講述《尚書》經文的情景。畫面繪蕉林一隅,左邊有二男一女,其中地上一耄耋之態的長者正在聚精會神地講經,那超然的神態仿佛完全沉浸在講經的氣氛里,他就是浮生。對面伏坐于書案前,專心致志地作著記錄的大概是學生晁錯。

此畫僅在湖石、蕉葉及左邊站立人物的衣服上有所暈染,除在伏生的長袍、女人的面部及花朵上敷有白色外,其他多依靠線條表現。無論是界臺的細長直線、蕉葉的短線,還是塑造人物的長線,均體現出線條的不同變化,特別是勾畫各個人物不同性格特征的線條,表現出伏生的飄逸、女人的端莊、晁錯的虔誠。那些具有書法性的、變幻多端的線條,顯示著杜堇深厚的白描功力。縱觀全畫,構圖嚴整,用筆精勁,在“院體”的風格中融入了文入畫的筆韻,較好地反映出杜堇對畫境的追求

杜堇《伏生授經圖》

17、仇英

(1506-1556),字實父,號十洲,江蘇太倉人。后移居吳縣。他出身工匠,早年為漆工,兼為人彩繪棟宇,后從而業畫。后徒而業畫。后有志丹青,周臣發現有異才,收為弟子教之,又為文征明、唐寅所器重,文征明贊其為“異才”,遂知名于時。年輕時以善畫結識了許多當代名家,晚年客于收藏家項元汴家,為之摹仿歷代名跡。在著名鑒藏家項元汴、周六觀家中見識了大量古代名作,臨摹創作了大量精品。仇英一生以賣畫為生,精于摹古,不拘一家一派。粉圖黃紙,落筆亂真。善畫人物、鳥獸、山水、樓觀、舟車之類,皆秀雅鮮麗。他以廣泛的題材和工整細麗的風格,適應當時地主富商的需要。尤擅長人物畫,創歷史風俗的新格。畫風流麗纖巧,為當代人物畫的師范。壽命短暫,只活了40多歲。

仇英是明代有代表性的畫家之一,與沈周,文征明和唐寅被后世并稱為“明四家”、“吳門四家”,亦稱“天門四杰”。就畫格而言,唐,仇相接近,擅畫人物,尤長仕女,重視對歷史題材的刻畫和描繪,吸收南宋馬和之及元人技法,筆力剛健,特擅臨摹,粉圖黃紙,落筆亂真。至于發翠豪金,綜丹縷素,精麗絕逸,無愧古人,尤善于用粗細不同的筆法表現不同的對象,或圓轉流暢,或頓挫勁利。既工設色,又善水墨、白描,能運用多種筆法表現不同對象,或圓轉流美,或勁麗艷爽。人物造型準確,概括力強,形象秀美,線條流暢,有別于時流的板刻習氣,直趨宋人室,對后來的尤求、禹之鼎以及清宮仕女畫都有很大影響,成為時代仕女美的典范,后人評其工筆仕女,刻畫細膩,神采飛動, 精麗艷逸, 為明代之杰出者。董其昌也稱贊他“為近代高手第一。”代表作有《漢宮春曉圖》、《文姬歸漢圖》等。

仇英亦兼擅山水,人物,偶作花鳥,亦明麗有致。既能臨摹古代各家,又能創作,尤長于臨摹,以臨仿唐宋名家稿本為多,如《臨宋人畫冊》和《臨蕭照高宗中興瑞應圖》,前冊若與原作對照,幾乎難辯真假。創作態度十分認真,一絲不茍,每幅畫都是嚴謹周密、刻劃入微。山水畫多學趙伯駒、劉松年,發展南宋李唐、劉松年、馬遠、夏圭的“院體畫”傳統,綜合融會前代各家之長,即保持工整精艷的古典傳統,又融入了文雅清新的趣味,形成工而不板、研而不甜的新典范,還有一種水墨畫,從李唐風格變化而來,有時作界畫樓閣,尤為細密。常作上林圖,人物、鳥獸、山林、臺觀、旗輦、軍容,皆憶寫古賢名筆,斟酌而成,可渭繪事之絕境,藝林之勝事。張丑在《清河書畫舫》中對其評價說:仇英畫“山石師王維,林木師李成,人物師吳元瑜,設色師趙伯駒,資諸家之長而渾合之,種種臻妙”。明代董其昌題其《仙弈圖》謂:“仇實父是趙伯駒后身,即文、沈亦未盡其法。”其山水畫形象精確,工細雅秀,色彩鮮艷,含蓄蘊藉,色調淡雅清麗,融入了文人畫所崇尚的主題和筆墨情趣,具有細膩工致,繁華富麗的特點,代表作有《劍閣圖》、《玉洞仙源圖》、《赤壁圖》、《玉洞仙源圖》、《桃村草堂圖》、《松溪論畫圖》等。其后繼仇英畫法者,有沈碩、程環、尤求、沈完等。

仇英畫跡流傳不多,現傳仇英作品,多為后世之模本,皆市井偽托之作。仇英在他的畫上,一般只題名款,因而增加了鑒別上的難度。流傳下來的有:《桐陰清話圖》軸、《人物故事圖冊》、《蓮溪漁隱圖》(現藏北京故宮博物院),《右軍書扇圖》軸、《柳下眠琴圖》(現藏上海博物館),《搗衣圖》軸、《松溪橫笛圖》軸(藏南京博物院)《清明上河圖》卷(藏遼寧省博物館);《桃源仙境圖》(藏天津市藝術博物館),《煮茶論畫圖》(藏吉林省博物館)、《清溪橫笛圖》(藏四川大學);《秋江待渡圖》《仙山樓閣圖》(藏臺北故宮博物院)。

其女名仇珠,號杜陵內史,亦擅畫。據玉獅老人《讀畫輯略》謂,嘗見其臨李公麟白描《群仙高會圖》長卷,款題“仇珠”。

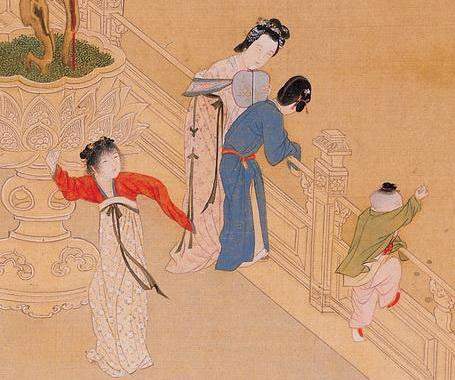

漢宮春曉圖 手卷,絹本設色,縱30.6厘米、橫574.1厘米,現藏臺北故宮博物院。仇英在繪畫上以“重彩仕女”著稱于世,《漢宮春曉圖》又是是仇英重彩仕女畫的杰出代表。“漢宮春曉”為傳統題材,仇英之前有一百多名畫工繪過,但仇英卻以此獨領風騷。作者以極其華麗的筆墨表現出宮中嬪妃的日常生活,極勾描渲敷之能事。不僅是仇英平生得意之作,在中國重彩仕女畫中也獨樹一幟,獨領風騷。

全卷以春日晨曦中的漢代宮廷為題,描繪后宮佳麗百態;其中,并包含有畫師毛延壽為王昭君寫像的著名故事。全卷于一組女樂處分為上下兩輯,合為一卷,畫工精細,色彩雅麗。全畫構景繁復,用筆清勁而賦色妍雅,林木、奇石與華麗的宮闕穿插掩映,鋪陳出宛如仙境般的瑰麗景象。除卻美女群像之外,復融入琴棋書畫、鑒古、蒔花等文人式的休閑活動,誠為仇英歷史故事畫中的精彩之作。

畫始于宮廷外景,曉煙中露出柳梢,花柳點出“春”,晨煙點出“曉”。圍墻內一灣渠水,鴛鴦白鷴飛翔棲息一宮女領三孩童倚欄眺望水上飛鷴。宮室內兩宮女冠袍持宮扇,似待參加儀仗。一宮女憑欄望窗外孔雀。兩便裝宮女,一飼喂孔雀,一依傍門后。戶外一人提壺下階,三人分捧錦袱雜器侍立,一后妃攏手危立,注視宮女灌溉牡丹,牡丹左方一女伴隨兩鬟,一鬟澆花,一鬟持扇,上方填畫屋宇階欞。有一樹似梨開白花,樹下有人摘花承以金盆,有人采花插鬢,有人持扇迤邐而來。

再左平軒突出,軒內女樂一組,有婆娑起舞者,有拍手相和者,,有鼓弄樂器者,有持笙登級者。軒后屋中兩人正在整裝。其余兩人正匆匆趕來上方門內兩人卻罷琴臥地讀譜。正屋一大群人,弈棋、熨練、刺繡、弄兒,各有所事。階下六人,捧壺攜器閑談。左廂兩人弄樂。再左正屋中一人似后妃,畫工為的寫照。另有十余人拱衛侍從。最后宮女一人撲蝶于柳梢。柳外宮墻,男衛四人,分立于宮墻的內外。

下面兩幅為局部。上一幅為階下六入圍觀地下一攤花草,同作斗草的戲。畫中斗草的三人似為嬪妃,其中正面端坐著地位較高,另兩人為側身像。一女侍畫背面,給端坐者遞送斗草。另有二人相擁站立觀看,面帶微笑。整個畫面刻畫細膩,神采飛動,精麗艷逸。

下一幅為一宮女領三位孩童。近處為一女童,身著紅衫,正面歌舞。另一女童和一男童俯身欄桿上,處理為背面像。男孩活潑好動,右腳踏在橫欄下部,眺望遠處的白鷴、女孩則文靜地倚欄俯視。旁有一宮女,側身似乎正對女童叮囑什么。

《漢宮春曉圖》(局部)

春夜宴桃李園圖 紙本、設色,縱224厘米,橫130厘米。

《春夜宴桃李園圖》是仇英的一幅杰作。它是以李白《春夜宴桃李園圖》為題材,描繪李白與其四從弟,春夜于桃李園中設宴,斗酒賦詩的情景。

畫幅中間偏下部位,大桌上杯盤佳肴,桌旁紅燭紗燈,幾上放著詩篇畫卷。四位詩人,圍桌而坐。右邊的兩位,一個舉杯,一個提著,似乎正在對飲;左邊的一位,臉朝外面,正舉目欣賞著桃花、夜色,或者詩己釀成,正在斟字酌句。而背向著外的一位,低著頭,正要舉杯暢飲,并若有所思。詩人們深深地沉醉在春、酒、詩的懷抱中。詩人周圍,有九個男女僮仆在辛勤地工作著。近處有斟酒的,有持盤前趨的,有站立待侍者。遠處有一健仆,正背負著什么東西。畫面下邊的石板橋上,還有一個僮仆打著燈,提著酒壇,從園外或宅中急急趕來,給主人添酒。右邊三個孩子則正蹲著開槽取酒。這一切,都說明了主人們對酒的興趣,烘托了夜宴的熱烈氣氛。樹后為圍墻,墻內綠樹氤氳,雜以長松春花,僅露屋脊。墻下有護河一道,細水輕流。此畫將我國園林之美,表達得淋漓盡致,佐以桃李盛開,真是一幅既艷逸而雅致的作品。

這幅畫,可以代表仇英的典型風格。仇英很善于駕御層次豐富、結構復雜、人物眾多的畫面,運用疏密和空白的穿插,主次分明。《春夜宴桃李園圖》的處理手法就是這樣。此圖雖然環境很大,人物較小,但是環境的渲染,加強了情感、主題的表達。畫面上林木、花、石繁多,人物又多至十三人,但條理井然,主體突出,陪襯得當。人物形相端正,衣著線條雖未必挺拔堅實,然曲折有致,將體態和動勢,正確完美地表現了出來。配景勾寫得宜,間用界尺,或任筆寫成,空間的留置,叢樹的掩映交錯,多不亂,少不疏,的確達到前人未有的寫景極峰。賦色染后用明淡色調和白色再勾一次,益增立體感。遠處的屋頂、松樹和一抹遠山,在結構觀念上繼承了宋代李公麟、趙伯駒的優秀繪畫傳統,又具有明代繪畫的基本特征。

仇英《春夜宴桃李園圖》

18、徐渭

(1520-1593年)初字文清,后改字文長,號天池,或署號天池山人,或署田水月、田丹水,青藤老人、青藤道人、青藤居士、天池漁隱、金壘、金回山人、山陰布衣、白鷴山人、鵝鼻山儂等別號。浙江山陰人,出身于浙江紹興府山陰城大云坊的官僚世家,父徐鏓,母為侍女小妾,少年時天才超逸,入徐氏私塾讀書,“六歲受《大學》,日誦千余言”“書一授數百字,不再目,立誦師聽。”。

十歲仿揚雄《解嘲》作了一篇《釋毀》,性格豪放,“指掌之間,萬言可就。”二十歲時成為生員,嘉靖二十年(1541年)娶同縣潘克敬女為妻,接下來八次應試不中,“再試有司,皆以不合規寸,擯斥于時”。嘉靖二十六年(1547年)在山陰城東賃房設館授徒,40歲才中舉人。與蕭勉、陳鶴、楊珂、朱公節、沈煉、錢鞭、姚林、諸大綬、呂光升號“越中十子”。后來為浙閩總督作幕僚,曾入胡宗憲幕府,一切疏計,皆出其手,又出奇計大破徐海等倭寇。一日胡宗憲于舟山捕獲白鹿,徐渭撰《進白鹿表》、《再進白鹿表》、《再進白鹿賜一品俸謝表》等并獻于朝中,視為祥物,“上又留心文字,凡儷語奇麗處,皆以御筆點出,別令小臣錄為一冊”,學士姚汾等對徐渭文章大為賞識。又代作《賀嚴公生日啟》,吹捧奸相嚴嵩嘉靖四十三年(1564年)胡宗憲以“黨嚴嵩及奸欺貪淫十大罪”被捕,獄中自殺,徐渭作《十白賦》哀之。李春芳嚴查胡宗憲案,徐渭一度因此發狂,作《自為墓志銘》,以至三次自殺,“引巨錐刺耳,深數寸;又以椎碎腎囊,皆不死”,精神失常,幾近癲狂。嘉靖四十五年(1566)在發病時殺死繼妻張氏,下獄七年。獄中完成《周易參同契》注釋,揣摩書畫藝術。萬歷元年(1573年)大赦天下,為狀元張元汴等所救出獄,出獄后已53歲。從此潦倒,痛恨達官貴人,浪游金陵、宣遼、北京,又過居庸關赴塞外宣化府等地,教授李如松兵法,結識蒙古首領俺答夫人三娘子。萬歷五年(1577)回紹興,注釋郭璞《葬書》。徐渭晚年以賣畫為生,但從不為當政官僚作畫,“有書數千卷,后斥賣殆盡。疇莞破弊,不能再易,至借稿寢”,常“忍饑月下獨徘徊”,杜門謝客,其中只在張元汴去世時,去張家吊唁以外,幾乎閉門不出,最后在“幾間東倒西歪屋,一個南腔北調人”的境遇中,以73歲高齡結束了一生。死前身邊唯有一狗與之相伴,床上連一鋪席子都沒有。以破絮蓋身,草草葬于木柵山。

徐渭平素生活狂放,不媚權,不阿世,當道官來,求一字不可得。他輕藐憎恨那些權貴,在《螃蟹圖》上題道:“稻熟江村蟹正肥,雙螯如戟挺青泥,若教紙上翻身看,應見團團董卓臍。”其寂寞坎坷一生可以用他自己的一首《題墨葡萄詩》來概括:“半生落魄已成翁,獨立書齋笑晚風。筆底明珠無處賣,閑拋閑擲野藤中。”他筆下的墨竹,枝淡葉濃,逸筆草草,竹枝氣勢勁健,竹葉俯垂含情,雖屬竹枝而高潔清爽之氣不減。他的潑墨牡丹,不拘于牡丹的富貴高雅特征,色彩絢爛,他卻常常以水墨繪之,有意改其本性,其目的是有賦予牡丹清雅脫俗的格調和神韻,所謂“從來國色無裝點,空染胭脂媚俗人。”皆是他身處下層,懷才不遇,品格高潔,絕世獨立人格的光輝寫照。

明代畫家中,步伐詩書畫三絕的全才,但象徐文長那樣,在詩文、戲劇、書畫等各方面都能獨樹一幟實在是前無古人。后無來者:他是詩人,又是畫家;他是書法家,又是軍事家;他是戲曲家,又是美食家;他是酒徒,又是青藤道士;他是旅行家,又是歷史學家,在諸多方面均有建樹。他與解縉、楊慎并稱“明代三大才子”許慎各類藝術才華共同的特征是:絕不依傍他人,喜好獨創一格,具有強烈的個性,風格豪邁而放逸,他的詩,袁中郎尊之為明代第一。他不滿前后七子的擬古詩風,注重表達個人對社會生活的實際情感,風格略近李賀,問學盛唐,并雜取南朝,出入宋元,而終不失其為自我。這個傾向為稍后主張抒發性靈的公安派所繼承,對改變晚明詩風具有重要意義。公安派的主將袁中郎對徐文長的詩有一段精彩的評述:“文長既不得志于有司,遂乃放浪曲蘗,恣情山水……其所見山奔海立,沙起云行,風鳴樹偃,幽谷大都,人物魚鳥,一切可驚可愕之狀,一一皆達之于詩。其胸中又有一段不可磨滅之氣,英雄失路、托足無門之悲,故其為詩,如嗔如笑,如水鳴峽,如種出土,如寡婦之夜泣,羈人之寒起。當其放意,平疇千里;偶爾幽峭,鬼語秋憤。”徐文長的散文,以《自為墓志銘》一篇最為出色。此外許多尺牘也很有特色,潑辣機智,幽默多趣,文風遠啟金圣嘆一流,徐文長的戲劇創作受到湯顯祖的極力推崇,有雜劇集《四聲猿》,其中包括《狂鼓史》、《翠鄉夢》、《雌木蘭》、《女狀元》四個獨立的戲。這些作品都打破了雜劇固定的格式,為戲劇形式上的多樣化開拓了門津。在戲劇理論方面,他主張“本色”,即戲劇語言應當符合人物的身份,應當使用口語和俗語,以保證人物的真實性,而反對典雅的駢語,過度的修飾,這些看法都是很有見地的。此外,他還作有《南詞敘錄》,這是我國第一部關于南戲的理論專著,在戲劇史上具有重要意義。此外,雜劇《歌代嘯》,小說《云合奇縱》(即《英烈傳》)據說也是徐文長所作。他本人尤以書法自重,自稱“吾書第一、詩二、文三、畫四”。袁宏道等稱贊他的書法“筆意奔放”,“蒼勁中姿媚躍出”,“在王雅宜、文征仲之上。徐渭的書法和明代早期書壇沉悶的氣氛對比顯得格外突出,他最擅長氣勢磅礴的狂草,用筆狼藉,一般人很難看懂。

其書法徐文長雖自列為第一,但成就似乎遜于繪畫。他是我國大寫意畫的宗師,影響及于八大山人、石濤、揚州八怪直至吳昌碩、齊白石,在美術史上有著很高的地位。明代時期,國畫正處在學習古人與創新兩種意識碰撞的特殊階段。水墨寫意畫迅速發展,名家出現很多,技法也不斷更新,徐渭憑借自己特有的才華,成為當時最有成就的寫意畫大師。他的寫意水墨花鳥畫,氣勢縱橫奔放,不拘小節,筆簡意賅,用墨多用潑墨,很少著色,層次分明,虛實相生,水墨淋漓,生動無比,是其追求個性解放的表現。他又融勁健的筆法于畫中,書與畫相得益彰,給人以豐富的想象。在繪畫中,他將自己的書法技巧和筆法融于畫中,使人覺得他的潑墨寫意畫簡直就是一幅慷慨淋漓的蒼勁書法。正如張岱所言:“今見青藤諸畫,離奇超脫,蒼勁中姿媚躍出,與其書法奇絕略同。昔人謂摩詰之詩,詩中有畫,摩詰之畫,畫中有詩;余謂青藤之書,書中有畫,青藤之畫,畫中有書。”(《陶庵夢憶》)徐渭的書法造詣很高,其跌宕縱橫的筆法有助于繪畫藝術的巧妙變化,如畫墨荷、葡萄,大刀闊斧,縱橫馳騁,沒有深厚的書法功力是難以做到的。徐渭曾做一幅《梅花蕉葉圖》,將梅花與芭蕉放在一起,并且在畫上題寫道:“芭蕉伴梅花,此是王維畫”,顯示出徐渭與王維在某些構圖上的源流關系。他隨意揮寫的花花草草,情趣秀逸,筆墨煥然,變化微妙,創造出既富活力又具情趣的書寫性情的文人新畫。且大刀闊斧,縱橫馳騁,筆未到處,氣已吐吞。用筆放縱,水墨淋漓,氣格剛健而風韻嫵媚,具有詩一般的抒情性和韻律感,極為人們所珍視,對后人產生極大影響。鄭板橋對徐文長非常敬服,曾經以“五十金易天池石榴一枝”,并刻一印,自稱“青藤門下走狗”;近代畫家齊白石對徐渭“心極服之,恨不生前三百年,為諸君磨墨理紙。諸君不納,余于門之外,餓而不去,亦快事故。”吳昌碩說:“青藤畫中圣,書法逾魯公。”

徐渭的潑墨寫意花鳥畫,最突出的就是兼收各家之長而不為所限,大膽變革,極具創造力,一切盡在似與不似之間。其寫意畫,無論是花卉還是花鳥,皆一揮而就,對筆下的四時花木,畫家運用勾、點、潑、皴等多種筆墨形態,將牡丹之雍容、紫薇之雋秀、竹子之蕭疏、霜菊之孤傲、寒梅之挺潔的神韻刻畫的入木三分,分別舒展九尺與五尺的梧桐和芭蕉,直沖畫外,不見首尾,與密如驟雨的葡萄、虬如蟠龍的藤蔓構成了巨大的張力,充溢在畫面中的縱橫之氣和豪放境界更是前所未有。他的水墨葡萄,串串果實倒掛枝頭,水鮮嫩欲滴,形象生動,茂盛的葉子以大塊水墨點成,風格疏放,不求形似,代表了徐渭的大寫意花卉的風格。豐富的運動軌跡與濃淡、徐疾、大小、干濕、疏密程度各異的筆蹤墨韻,無不具備振筆疾書的即興性和不可重復性,呈現出中國繪畫中最為強烈的抽象表現主義。這不是一般的描摹物象,而是藝術的加工,使其蘊含某種內在的氣質、精神,這種氣質、精神又使欣賞者有如臨其境之感。徐渭筆下的南瓜、菊花圖,一氣呵成,驅墨如云,氣勢逼人,同時又恰如其分的駕馭筆墨,輕重、濃淡、疏密、干濕極富變化。墨法上既呈隨意浸滲的墨暈,又見控制得宜的濃淡。雖然被徐渭自稱“戲抹”,然而在寫意中仍生動的傳達出了花果的不同秉性和生韻。它的梧桐圖,只以潑墨筆法繪其一小部分,卻有使人聯想到挺拔正直的參天梧桐。正如翁方綱所說:“紙才一尺樹百尺,何以著此青林廬。恐是磊落千丈氣,夜半被酒歌噓唏。”(《復初齋詩集》)徐渭以其精湛的筆法,在似與不似之間,為欣賞者營造出一片開闊的審美天地。

作品流傳至今的較多,傳世著名作品有《墨葡萄圖》軸、《山水人物花鳥》冊、《牡丹蕉石圖》軸、《墨花》九段卷(現藏故宮博物院)《石榴》、《黃甲圖》、《雪蕉圖》、《雜花卷》等。

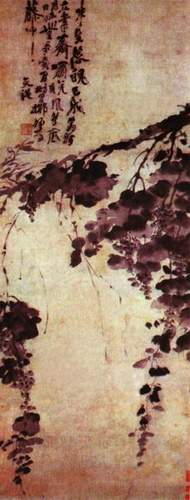

墨葡萄圖???? 卷軸、紙本、墨筆,縱116.4 厘米,橫64.3厘米,現藏北京故宮博物院。

《墨葡萄圖》為寫意花鳥畫。寫意花鳥由“吳門畫派”的沈周、文征明、唐寅、陳淳繼承元代沒骨寫意畫法,用文人畫筆墨法式重新梳理寫意花鳥畫,將具有獨立語言和自身發展的用筆、用墨引入自然界的花花草草之中,使文人畫家不再依靠描寫梅蘭竹菊來抒發內心的情志逸趣,僅靠幾種單調的物象和單純的墨色已滿足不了士大夫文人豐富的情懷。寫意花鳥畫筆墨語言的相對獨立,使文人畫家既可以在筆墨天地中陶冶自我,又能將心靈寄托于所畫物象。寫意花鳥筆墨的獨立,使筆墨表現形式空前自由,不久便出現了大寫意的藝術高峰,而徐渭則是大寫意的代表人物。

徐渭在陳淳的基礎上,將小寫意發展為筆墨恣肆的大寫意。徐渭的寫意花卉,“走筆如飛,潑墨淋漓”,在用筆上強調一個“氣”字,用墨上強調一個“韻”字。他的用筆看似草,若斷若續,實際筆與筆之間有“筆斷意不斷”的氣勢在貫通著;他的用墨看似狂涂亂抹,滿紙淋漓,實際上是墨團之中有墨韻,墨法之中顯精神。筆墨在他那里已不是問題,物象只不過是個載體,他將自己的人生升騰于筆墨、物象之上。《墨葡萄圖》最能代表他的大寫意花卉風格。此圖構圖奇特,信筆揮灑,似不經意,卻造成了動人的氣勢和葡萄晶瑩欲滴的藝術效果。此圖純以水墨畫葡萄,隨意涂抹點染,倒掛枝頭,形象生動。畫藤條紛披錯落,向下低垂。以飽含水分的潑墨寫意法,點畫葡萄枝葉,水墨酣暢。用筆似草書之飛動,淋漓恣縱,詩畫與書法在圖中得到恰如其分的結合。畫中有作者自己的題詩:“半生落魄已成翁,獨立書齋嘯晚風。筆底明珠無處賣,閑拋閑擲野藤中。”這正是作者心境的寫照。作者將水墨葡萄與自己的身世感慨結合為一,一種飽經患難、抱負難酬的無可奈何的憤恨與抗爭,盡情抒泄于筆墨之中。

徐渭《墨葡萄圖》

黃甲圖???? 圖軸、紙本、墨筆,縱114.6厘米,橫29.7厘米。現藏臺北故宮博物院。

此亦為大寫意的代表之作。圖中以淋漓的墨色畫荷葉,畫蟹則寥寥數筆,看似草草為之,實則濃、淡、枯、濕、勾、抹、點多種筆法參用,形狀雖夸張,卻饒有筆情墨趣,峭拔勁挺,生動地表現了螃蟹爬行、秋荷凋零的深秋氣氛。他的恣肆縱橫、解衣盤薄,亦在其潑墨大寫意中得到淋漓盡致的展現。他自己認為作畫“大抵以墨汁淋漓、煙嵐滿紙、曠如無天、密如無地為上”,“百叢媚萼,一干枯枝,墨則雨潤,彩則露鮮,飛鳴棲息,動靜如生,悅性弄情,工而入逸,斯為妙品”。由此可見,徐渭的畫是在用情感來調動筆墨,在他的畫中筆墨和物象都退居第二位。畫上自題詩曰:“兀然有物氣豪粗,莫問年來珠有無。養就孤標人不識,時來黃甲獨傳臚。”其中寄寓作者的性格特征和人生感慨

徐渭《黃甲圖》

19、宋旭

生于嘉靖四年(1525),據日本《現在支那名畫目錄》,宋旭于萬歷三十四年(1606)畫《松下壽老圖》,時年八十二歲。因此逝年不早于1606。字初腸,號石門、石門山人,又號景西居士。崇德(今浙江嘉興)人,居上海松江。宋旭一生喜云游,多居于寺廟精舍,日就禪燈孤榻,時人即用“發僧”來稱呼他,即帶發的僧人之意。后來他真的出家當了和尚,法名祖玄,自號天池發僧、景西居士等。他學識淵博,通禪理,亦善詩。善畫山水,兼長人物、佛像。

宋旭為明代松江畫派(亦稱華亭派)開創者。畫法繼承吳門傳統,主要師法沈周,最擅長畫山水,兼善人物。所畫山水,能在沈周的基礎上融其他名家畫法于一爐,并加入自己的理解,形成了頗具特色的雄勁古拙的畫風。神宗萬歷(1573-1620)間擅場一時。嘗繪白雀寺壁,時稱妙絕。宋旭精研古人之法,尤其對宋代李成、關仝、范寬三家推崇備至,曾說:“畫山水惟李成、關仝、范寬智妙入神,才高出類,三家鼎峙,百代標程,前古莫能方駕,近代難繼后塵。”(見《無聲詩史》卷三)由于他能遠師古人,近取成法,創出了有別于吳派繪畫的風格而自成一格,并對明末松江地區的畫家產生了長足的影響,世人遂稱其為“松江派”的開山之祖,明末趙左、沈士充等皆出其門下。

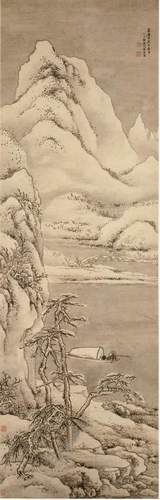

寒江獨釣圖?? 紙本、淡設色,縱160.8,橫:52.2厘米,北京故宮博物院藏。

此圖作于一六0四年,作者時年八十,是宋旭晚年的佳作。圖繪唐代柳宗元《江雪》詩意。圖上雪景寒林。近處灘頭窠石間有數株老松,或衡天而立,或傾斜偃仰于山根。左側陡壁懸巖,以險取勢。對岸奇峰疊起,聳入云端。山中白雪皚皚,銀裝素裹。一灣清澈的江水在三面群山環抱之中。兩岸之間,拱橋橫跨,一葉漁舟泊于江心,一翁垂釣,其態悠閑自在。圖中近樹用筆精工,遠景點筆為樹,信筆寫之。畫雪用染紙留白的烘托法。全畫筆墨蒼勁古拙,蒼中帶秀,柔中寓剛,畫風近沈周而又有新意。

畫右上角自題有“萬歷甲辰日長至,八十翁石門宋旭寫”。下鈐“宋旭之印”、“石門山人”印二方。

宋旭《寒江獨釣圖》