中國古代繪畫簡介(十三):明代士人畫

四、 明代士人畫代表作家及作品

1、王紱

一作芾,又作黻,字孟端,號友石生,別號鰲里、九龍山人,后以字行,無錫人。幼年聰穎好學,10歲能作詩,15歲游學邑庠為弟子員,與名詩人錢仲益、浦長源等常唱和。尤喜繪畫。未仕時,與吳人韓奕為友,隱居九龍山,遂自號九龍山人。于書法,動以古人自期。明洪武十一年(1378年),朱元障征召賦閑在家的讀書人,授以博士弟子員。王紱也被舉薦進京。但他素性高傲,不慕名利,進京不久回鄉隱居。洪武十三年,朱元璋誅戮左相胡惟庸。10年后,又以胡的逆黨的罪名興起大獄。王紱雖不過問政治,但也因事坐累,被發放到山西大同充當戍卒10余年。建文二年(1400年)回鄉,隱居九龍山(即惠山),賦詩作畫,教授弟子。為人博學,工詩,所作古詩類韋(應物)、柳(宗元),律詩類晚唐,詞語婉媚,隨意渲染,自然合度。曾為惠山寺僧性海作《晴雨竹圖》,并題五言、七言詩各一首。成為明清兩代詩壇佳話。永樂元年(1403年),王紱因善書被舉薦進京,供事文淵閣,參與編纂《永樂大典》。永樂十年,50歲始授中書舍人,派往北京,從事遷都的籌備工作。永樂十一年、十二年,兩次隨明成祖北巡,作著名的《燕京八景圖》。但他性格孤高自持,畫不茍作,游覽之頃,酒酣握筆,長廊素壁淋漓沾灑。有投金幣購片楮者,輒拂袖起,或閉門不納,雖豪貴人勿顧也。有諫之者,紱曰:““丈夫宜審所處,輕者如此,重者將何以哉”,因而傳世作品不多,故后人有“舍人風度冠時流,筆底江山不易求”的詩句。相傳王紱在京時,夜聞簫聲優美,于是乘興畫竹一幅,次日訪吹簫者欲當面相贈。其人乃大商賈,見此當然高興,立即送王紱以厚禮,請他再畫一幅。王紱笑曰:“我為簫聲訪,汝以簫材報,汝俗子也。”遂把前畫撕毀,禮物退還。這種傲岸孤高的品性,在王紱筆下的墨竹中時時自然流露。據《明史》本傳:“一日退朝,黔國公沐晟從后呼其字,紱不應。同列語之曰:‘此黔國公也。’紱曰:‘我非不聞之,是必于我索畫耳’。晟走及之,果以畫請,紱頷之而已。逾數年,晟復以書來,紱始為作畫。既而曰:‘我畫直遺黔公不可。黔公客平仲微者,我友也,以友故與之,俟黔公與求則可耳’。其高介絕俗如此”。 永樂十四年(1416年)二月六日,王紱病逝于北京館舍,終年五十五。《明史》有傳。

王紱繪畫擅長山水,尤精枯木竹石,師法吳鎮、王蒙等元代大家。山水師王蒙,有繁、簡兩種風格:繁筆線條較長,轉折靈活,多用中鋒,學王蒙、吳鎮筆法;簡筆則干筆、偏鋒、皴擦并用,來自黃公望、倪瓚。畫長江遠山、叢篁怪石,兼有王蒙郁蒼的風格和倪瓚曠遠的意境,無不精妙,對吳門畫派的山水畫有一定影響。他畫竹兼收北宋以來各名家特別是倪瓚、柯九思二人之長,經過長期的揣摩,形成獨特風格,方寸之間便見瀟灑淇澳,妙境深幽。風格飄逸雄秀,縱橫灑落,筆法靈活穩健,含有書法特點,知名于明初畫壇,人稱他的墨竹是“明朝第一”。

邵寶曾在王紱《墨竹圖》上題詩:“蕭蕭數葉不勝看,到此方知畫竹難。誰信中書曾放筆,片時行盡楚江千。”對王紱寫竹的造詣備加推崇。其《臨風圖卷》描繪西風勁吹下的叢竹,一竿勁挺,葉葉有致,具有頂風勁節。竹葉的“個、介”變化,為“有法中無法”,富于創新。建文四年(1402年),王紱畫《竹爐煮茶圖》,侍讀學士王達為其記序作銘,構成珍貴的《竹爐圖卷》。此圖卷深得乾隆帝喜愛,南巡時,曾在惠山品二泉水,觀《竹爐圖》畫卷題詠。后圖卷不慎被毀,乾隆帝竟自仿王紱筆意,補寫了竹爐首圖,并題詩。

詩畫流傳于世的有:《王舍人詩集》、《友石山房集》、《瀟湘秋意圖》、《江山漁樂圖》、《秋林隱居圖》《竹鶴雙清圖》、《臨風圖卷》、《墨竹圖》、《蘆溝曉月圖》、《燕京八景圖》、《枯木竹石圖》等。

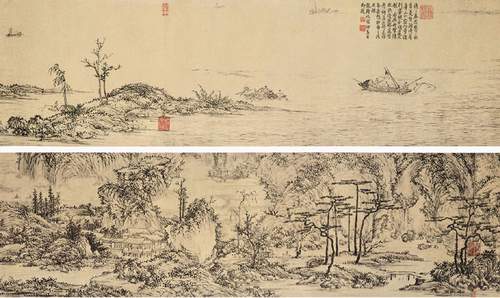

瀟湘秋意圖?? 紙本、水墨,縱25厘米,橫441.2厘米。藏北京故宮博物院。

此圖由陳叔起與王紱合作。卷末有黃思恭題跋,跋中敘其創作經過:先由陳叔起將瀟湘八景合繪為《瀟湘秋意圖》,畫未成而謝世。后段由王紱繼成之。陳叔起,(1342?—1406)號三山。原籍福州人,博識善談,長于繪事,山水清雅。隨意所適無不妙絕。陳叔起客居浙江瑞安時,與永嘉黃性(字思恭)相交二十余年。1406年春,為黃思恭創作《瀟湘秋意圖》,畫了前段就因病逝世。永樂十年壬辰(1412)由王紱續成。

此圖共用四段,其中前三段“瀟湘夜雨”、“洞庭秋月”等六景為陳叔起所畫,最后一段“平沙落雁”、“遠浦歸帆”二景由王紱續成。此卷雖為二人合畫,古樸幽雅,運思深遠如出一人之手,觀其畫湖面空曠廖廓,山巒起伏,其間漁村蕭寺,煙波竹樹,浩渺無涯。湖面沙渚雁集,風帆出沒。一派洞庭秋意,如置身瀟湘云水間。圖中用筆蒼秀、古雅,構思深遠、清幽。

此圖引首有清高宗弘歷行書“瀟湘秋意”四大字,居中鈐“乾隆宸翰”方章;后幅有黃思恭題記。無款,畫中鈐“李繼全鑒賞章”、“耿昭忠信公氏一字在良別號長白山長收藏書畫印記”、“蕉林鑒定”等印二十三方,曾經清梁清標、耿昭忠、清內府收藏,《石渠寶籍三篇》著錄。

陳叔起、王紱《瀟湘秋意圖》(上端為陳叔起作的三段之一,下端為王紱作的第四段)

墨竹圖??? 紙本、墨筆,縱113.8厘米,橫51.3厘米。

王紱以墨竹名動天下。其畫竹兼收北宋以來各名家之長,具有揮灑自如、縱橫飄逸、清翠挺勁的獨特風格,人稱為“明朝第一”。是圖以墨筆畫竹三株,竿梢挺然,枝葉飄搖,有瀟灑出塵之致;枝干潤澤,葉尖微垂,具含雨帶露之態。畫法上承元人而自出新意,出竿、伸枝、布葉,均筆筆有法而又不拘于法。以圓勁之筆畫竿,以秀挺之筆畫枝,竹葉運用筆觸之寬窄直曲,發揮書法特長,隨手自然撇出,以體現葉之正側向背,顧盼俯仰。以墨之干濕濃淡,筆觸之大小疏密,表現竹叢之空間感和立體感。運筆熟練簡潔,造形生動逼真,別具一種清爽之神韻。

此圖實乃是作者借畫竹抒發心懷,表達其超塵脫俗、不與庸俗之徒同流合污心聲。洪武年間,王紱因受胡惟庸案牽連,謫戍山西大同,直到十年后朱元璋去世的建文元年才被釋還。此圖正是被釋后二年所作,而孤高瀟灑之氣流露于竹間,可知他并不因遭受貶謫而稍意冷。《無聲詩史》載:王紱嘗“游太行,出雁門,往來晉代之間,周覽形勝,輒感慨吊古,徘徊不能去。一時聞,人慕其名,爭延致之,及觀其氣貌瑰岸,議論踔厲,益加器重。”可見王紱雖遭貶謫而更富經歷,氣格文采愈高,此圖正是畫家當時襟懷的寫照。清代王應祥于本幅左上角題詩云:“遠懷天上玉堂仙,身綴鵷行又幾年。回首故國歸未得,夢魂應繞竹溪邊。”則是著意于王紱曾多年歸隱九龍山,以為王紱作此圖是借寫竹而表達其懷念故鄉之情。

畫幅上自題:“辛巳九日王紱寫寄塵外禪翁清供”。下鈐:“孟端”。“辛字”上面所缺者“□□”應為“建文”兩字,朱棣稱帝后。瘋狂迫害忠于建文帝諸臣,收藏者怕惹不測之禍,故將“建文”二字挖去。裱邊有吳湖帆題跋,也是旁證:“辛巳為建文三年,九龍山人時年四十歲。辛字上有剜補痕,蓋永樂靖難後忌諱而然。”此亦可補永樂史實。

王紱《墨竹圖》

2、夏昶

(1388—1470),初姓朱,名昹,后復姓夏,明成祖為之更名昶,字仲昭,號自在居士、玉峰,昆山(今江蘇昆山)人。永樂十三年(公元1415年)中進士,為翰林院庶吉士。明成祖十分賞識他的楷書,被推薦供事內省,授中書舍人,因楷書精妙曾命書宮殿榜。嘗待從皇帝出巡于南、北二京。宣宗宣德(1426一1435)中,轉考工主事,仍供內直。英宗正統(1436—1449)中升太常卿。他為人坦率樂易,不拘小節,時常出入禮法間,人們也不怎么去責怪他。晚年回到故鄉居住,以詩畫宴樂自娛。

夏昶善畫墨竹,初師王紱,后融會吳鎮、倪瓚畫法,以法度謹嚴的楷書筆意入畫,氣態安閑,韻度翩翩,別具一種雅俗共賞的藝術魅力,其聲譽甚至超過了他的老師,徐沁《明畫錄》說夏昶“寫竹時稱天下第一”并遠播海外:“絹素一出,能令朝鮮、日本、暹羅海外諸國懸金爭購”,有“夏卿一個竹,西涼十錠金”之謠。所作竹枝煙姿雨色,偃值濃疎,動和榘度,他的墨竹用筆遒勁中又饒有韻致。如《戞玉秋聲圖》,枝葉瀟爽,風趣巧拔。偃仰濃疏,皆得其宜,生動表現了風竹飄舉搖曳姿態。夏昶畫竹之妙,在于幾乎不見復筆,所謂“落墨便是,出筆便巧。從他的畫竹中,可見其深厚功力。他說畫竹必須“一氣呵成”,“畫巨幅尤須如此”。為人異常敬業,作畫時專心致志。作畫前往往問家人,有沒有客人要來,有沒有要事找他,然后“杜門放筆”。當時師法他的右屈礿、魏天驥,以及明末的馮起震等。

傳世作品有《湘江風雨圖卷》(故宮博物院藏)、《滿林春雨圖軸》(南京博物院藏)、《墨竹圖軸》(蘇州博物館藏)、《戞玉秋聲圖》等。

其兄夏昺,字孟旸,亦以書法召試稱旨,命與昶同拜中書舍人,時稱“大小中書”。畫山水師元畫家高克恭;又善竹石,蕭蕭有林壑之氣,但平生不多作,故世人一般只知道夏昶墨竹,而不知其兄昺。

墨竹圖軸?? 紙本、墨筆,縱48.3厘米,橫25.8厘米。蘇州博物館藏。

此圖繪竹葉紛披、臨風搖曳之景。圖中翠竹起筆收筆以楷法運之,既使得筆墨厚重,又得瀟灑清潤之姿。竹葉的安排錯落有致,落墨即成,不見復筆,并以墨色濃淡分出前后,層次分明。竹節用筆勁利遒健,竿瘦而葉肥。筆勢變化多端,挺勁瀟灑。布局新穎,氣息清新。

本幅有作者自題:“迎風。東吳夏昶筆。”圖中片片竹葉于風中搖曳,風情萬種,充分體現出“迎風”之意韻。幅中有吳郡僧啟、云間錢博等三家題詩,其一云:“聞群初夏盡交歡,寫贈瑯環著意看。但愿虛心同晚節,年年此日報平安。”以竹節喻人操守,也是作者創作意圖所在。

夏昶《墨竹圖》

3、戴進

(1388—1462)字文進,又字文節,號靜庵,又號玉泉山人,錢塘(今杭州)人。早年為制作金銀首飾工匠,制作出的釵花、人物、花鳥,技藝精湛,很有名氣。父親后改工書畫,以賣畫為生,年輕時就很有影響。父親戴景祥亦為職業畫家,且頗有造詣,戴進長于繪事,有其家學淵源。宣德間(公元1426—1435)被推薦進入宮廷畫院,官直仁殿待詔,當時畫院畫家如謝廷循、李在、倪端、石銳等,畫技都遠遜于戴進,因而遭妒忌排擠。戴進被放歸故里后,回到杭州后以賣畫為生,終至窮途落泊而死。關于戴進被讒有兩種主要說法:其一見于郎瑛《七修類稿?戴進傳》,說是鎮守福太監向宣宗薦戴畫四幅,宣宗即召集畫院名家謝庭循等評其畫。“初展《春》、《夏》,謝曰:‘非臣可及’。至《秋景》,謝遂忌心起而不言。上顧,對曰:‘屈原遇昏主而投江,今畫原對漁父,似有不遜之意。’上未應。復展《冬景》,謝曰:“七賢過關,亂世事也。’上勃然曰:‘福可斬!’”戴進聞訊后,連夜逃出京師。其二見于李開先的《中麓畫品》,曰:“宣廟喜繪事,一時待詔如謝廷殉、倪端、石銳、李在等則又文進之仆隸輿臺耳。一日在仁智殿呈畫,進以得意者為首,乃《秋江獨釣圖》,畫一紅袍人,垂釣于江邊。畫家唯紅色最難著,進獨得古法。延珣從旁奏云:‘畫雖好,但恨鄙野。’宣廟詰之,乃曰:‘大紅是朝廷品服,釣魚人安得有此?’遂揮其余幅,不經御覽。”

戴進是明朝山水花鳥畫首席畫師,浙派創始人。他擅畫佛像,人物、山水、花卉,是一位有多方面才能的畫家。山水主宗南宋“院體”,兼法郭熙和元人水墨法,本色畫勁健豪放,多用斧劈皴;人物畫造型嚴謹,承吳道子、李公麟傳統,并吸收劉松年、馬遠畫法,有較工整的鐵線、蘭葉描,也有頓挫有力的釘頭鼠尾描;花卉畫源于南宋“院體”,也呈工筆設色和水墨寫意兩種面貌。雖為宮廷畫師,但主要藝術活動和影響卻在民間,他所創立的浙派山水,在明中葉前極為活躍。產生了周文靖、周鼎、陳景初、王諤、朱端、方鉞等。當時的畫院畫家李在、郭翊、杜堇等均深受其影響。晚明董其昌對浙派多有指責,但也承認“國朝山水以戴文進為大家”。

戴進存世作品較多,可看出早晚變化。早年作品有《歸田祝壽圖卷》(藏北京故宮博物院),多南宋馬夏影響;《達摩至慧能六代像卷》(藏遼寧省博物館),人物近李公麟,樹石法劉松年。中年畫法較多,但多摹擬之作:有近馬遠、夏珪的《金臺送別圖卷》(藏上海博物館);仿郭熙的《雪巖棧道圖軸》(藏天津市藝術博物館);兼融兩宋的《春景山水軸》、《冬景山水軸》(均藏日本);師法盛懋的《歸舟圖卷》(藏蘇州博物館)、《松巖蕭寺圖軸》(藏日本大阪市立美術館);似元四家的《長松五鹿圖軸》(藏臺北故宮博物館);學北宋米氏云山的《仿燕文貴山水軸》(藏上海博物館);近文人水墨寫意的《墨松圖卷》(藏北京故宮博物院)等。晚年形成成熟畫風,一路山水宗南宋“院體”而更趨簡勁,如《大春山積翠圖軸》(藏上海博物館)、《春游晚歸圖軸》(藏臺北故宮博物院)、《攜琴訪友圖卷》(藏德國柏林博物館);一類山水融諸家畫風呈集大成面貌、如《關山行旅圖軸》、《南屏雅集圖卷》(均藏北京故宮博物院);人物畫也變為粗勁豪放,如《鐘馗夜游圖軸》(藏北京故宮博物院);花鳥畫則有較工整的《葵石蛺蝶圖軸》、純寫意的《三鷺圖頁》(均藏北京故宮博物院)和工寫相間的《耄耋圖軸》(現藏日本)。也有不少偽品,多屬傳人之作,也有后世仿本,如《升平村樂圖卷》、《海水旭日圖卷》、《浙江名勝圖卷》(均藏北京故宮博物院),均屬贗本,畫法粗俗,風格亦不類。

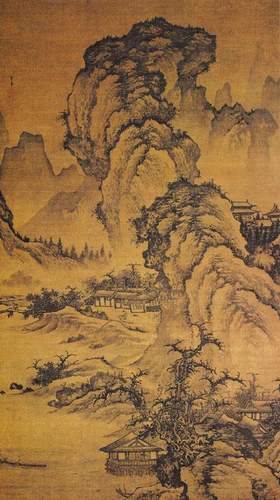

關山行旅圖 圖軸,紙本,設色,縱61.8cm,橫29.7cm,現藏北京故宮博物院。

此圖是戴進仿宋院體的典型代表作。圖繪高遠、深遠的全景山水,主山居中,巍然屹立,高峻雄偉,左右諸景相襯,呈金字塔形的穩定構圖,氣勢宏闊。諸景系連緊密自然,高遠和深遠感主要依仗景色之間的內在聯系加以體現,如中景布置村落,有坡堤、土路與前景的壘石、松樹、河面、板橋相連,叢林、山道又與遠景的峻嶺、城闕相接,由此可由近及遠,從下至上。布景已克服了畫家中年時期欠成熟的痕跡,即藉不自然的樹石堆砌或人為的煙云安插來制造高和遠,表明戴進晚年已較好地領悟了北宋山水的優長,重視天然布勢,力求真實自然,如北宋郭熙在《林泉高致》中所倡導的:“可行可望,不如可居可游之為得。”

戴進晚年形成成熟畫風,一路山水宗南宋“院體”而更趨簡勁;另一類山水融諸家畫風呈集大成面貌,這幅《關山行旅圖軸》就屬于后者此圖畫法呈集大成面貌。山川體勢取諸家之長,高峻主山近李唐,近處壘石如郭熙,勁直松干仿劉松年,繁密苔點和樹叢又取自盛懋,而且結合得妥帖自然,少中年時的拼湊、失真痕跡,整體氣勢既雄偉又渾厚,既郁茂又清朗,體現出畫家力圖融南北山水特色于一體,集陽剛陰柔于一身的追求。筆墨方面亦不拘一格,根據物象靈活運用。勾皴點染結合,干濕濃淡交融,中鋒側筆并用,圓潤勁健交替,皴法多樣,有斧劈、披麻、點子諸皴,點葉豐富,有夾葉、點葉、攢針諸法,顯示出富有變化又十分純熟的技藝。此圖堪稱戴進晚年精品。

戴進《關山行旅圖軸》

春游晚歸圖 圖軸、絹本、設色,縱167.9厘米,橫83.1厘米,現藏臺北故宮博物院。

左下角的前景,畫一座庭院,伸出墻外的樹枝、路邊紅色的桃花,都透露出“春”的氣息。一名士人正在敲著門,庭院中有個仆人提著燈籠前來應門,顯示著春游主人“晚歸”的詩意。中景的田野小徑上,兩個農人扛著鋤頭回家,遠處農舍的空地上,有個農婦正在餵食家禽,人物雖小,顯示出畫家對細節的用心描寫。

此圖代表戴進晚年山水的另一種畫風,即宗南宋“院體”而更趨簡勁,更強調豐富筆墨的效果。筆墨靈活而變化多端,奔放中不失法度,嚴謹中又富有瀟灑俊逸的格調,表現出功力深厚的技法,是代表戴進晚年山水風格的杰作之一。但是畫面比較平板,近景和遠山幾乎是在同一平面上,比較缺乏景致空間的深度。這也是浙派繪畫的共同特色之一。

戴進《春游晚歸圖》

4、李在

(?—1431)明代前期畫家。字以政,莆田(今屬福建)人。遷云南,后召入京。宣德(1426—1435)時與戴進、謝環、石銳、周文靖同待詔入直仁智殿。自戴進以下一人而已。山水細潤處近郭熙,豪放處宗馬遠、夏圭,多摹仿古人,筆氣生動。日本畫僧雪舟于明成化三年至五年間來到中國,與李在相認,并向其請教畫藝,成為中日文化藝術交流史上的一段佳話。傳世作品有《琴高乘魯圖》、《闊渚晴峰圖》、《歸去來兮圖》、《夏禹開山治水圖》等。《琴高乘鯉圖》是明代優秀人物畫作品。《歸去來兮圖》突出了對人物內心的刻劃。

琴高乘鯉圖? 絹本、設色、 縱164.2厘米 ,橫95.6厘米,現藏上海博物館。

《琴高乘鯉圖》是明代優秀人物畫作品。此圖繪古代琴高乘鯉的神話故事。《列仙傳》載:琴高為戰國時趙國人,善鼓琴,曾為宋康王舍人,有長生之術,后遁入涿水中取龍子,臨行與諸弟子約期相見,囑在河旁設祠堂,結齊等候他復出。屆時,琴高果然乘赤鯉從水中出,留一月余,又乘鯉入水。此圖表現琴高辭別從弟子乘鯉而去的情景。布局構思精巧,琴高跨鯉背回首眷顧的姿態,與岸邊揖手相送的弟子們顧盼呼應,波濤洶洶,狂風乍起,云霧迷漫,用以瀉染仙人遁逸時的神秘氛圍。人物的情態生動,線描勁拔調暢;山石和樹木的畫法,融和了郭熙的細潤和馬遠的剛健。設色簡淡,格調爽朗明快,屬明代院體風格。署款“李在”,鈐“金門畫史之章”朱文方印。

李在《琴高乘鯉圖》

闊渚晴峰圖?? 絹本,水墨,縱165. 2厘米,橫90.4厘米,北京故宮博物院藏。

此圖描寫北方山川雄偉高大的景象。畫面崇山峻嶺,雜樹叢生,大山巍峨,迎面而起,表現了奇峰突聳的高遠之勢。作品取全景式山水,自下而上,呈上中下三段層次。景致人物,布局緊湊,結構嚴謹,氣勢宏闊,皴筆細密扎實,墨韻渾厚。作者在此幅中師承郭熙,運用卷皴法畫山石,而樹枝則虬曲似蟹爪,不過線條更粗重,水墨更渾厚,完全體現了北方山水畫派的特色。這幅畫在清《石渠寶笈》一書中將其列為是北宋郭熙的作品,后經鑒定,認為屬于錯定,而更正為李在的作品。畫上李在的原款已被挖去,而有好事者添上了郭熙的偽款。

李在《闊渚晴峰圖》