中國古代繪畫簡介(十二):元代士人畫

16、朱德潤(1294-1365),才學過人。元代畫家,詩人。字澤民,號睢陽山人。睢陽(今河南商丘)人,其先祖跟隨宋室南渡,居昆山(今屬上海市),遂為吳人。早年擅畫,他的啟蒙老師姚子敬曾勸他勿勤繪事,認為“藝成而下,足以掩德”。正巧高克恭在旁,就拿過他的畫看,大驚,告姚曰:“是子畫亦有成,先生勿止之。”經趙孟順推薦給元英宗碩德八剌。一次隨英宗游獵,召他作畫賦詩,他援筆而成《雪獵圖》,并作《雪獵賦》,洋洋萬余言,英宗奇之。官至鎮東行中書省儒學提舉。兩年后英宗去世,他失去知遇,便回家閑居。“杜門屏處,討論經箱,增益學業,不求聞達,垂三十年,聲譽彌著。”后又一度出仕,不久又“以疾免歸”。朱德潤善詩文,工書法。詩歌多寄情山水,抒寫身居其間澹蕩愉悅之情,如《沙湖晚歸》:“山野低回落雁斜,炊煙茅屋起平沙。櫓聲歸去浪痕淺,搖動一濰紅蓼花”。這是元代士大夫中常見的題材和抒情方式。但也有一些揭露當時社會中怪現象的作品,如《德政碑》寫豎立在大路旁邊刻著大官僚功德的石碑,那是“城中書生無學俸,但得錢多作好頌”,出于無奈的諛碑;《無祿員》、《外宅婦》、《官買田》描寫了元代社會特有種種丑惡現象;《水深圍》寫水澇成災,租糧不減,以至人民無法生活,“不愿為農愿為盜”,作者又說:“人生盜賊豈愿為,天生衣食官迫之”,揭示出元代社會中官逼民反的普遍現象。可見到了元代中期,階級矛盾、民族矛盾已非常尖銳,大動亂即將到來。這類詩作有很高的認識價值。今存《存復齋集》10卷,附1卷。書法師法趙孟頫、王羲之,格調遒麗,筆致遒健。

繪畫擅山水,初學許道寧,后法郭熙,多作溪山平遠、林木清森之景,峰岳聳秀、林木挺健,山石用卷云皴,樹作蟹爪枝,頗具真實感。《渾淪圖》中向外飄曳的兩條藤蔓,極盡線條圓潤飄逸之美,令人嘆為觀止。又重視師法自然,實地寫生。曾北游居庸關,作《畫筆記行稿》。

現存作品《秀野軒圖》有蒼潤清逸之致;《林下鳴琴圖》,得李成、郭熙精粹。繪畫在后期聲譽甚隆,但又愛惜羽毛,不肯以此結交權貴。《海叟詩集》中稱贊他:“朱公圖畫愛者眾,聲價端如古人重。王公巨卿數見尋,往往閉門稱腕痛。”

存世作品有《秀野軒圖》、《林下鳴琴圖》、《松溪放艇圖》、《仙山樓閣圖》、《鬼國生春圖》等。

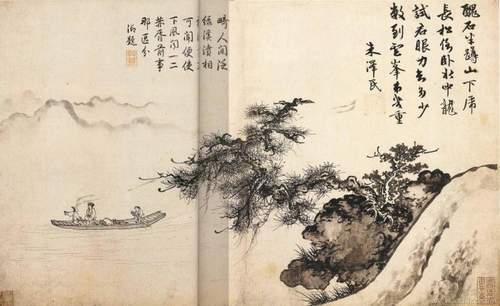

松溪放艇圖 紙本、墨筆、縱31.5厘米,橫52.6厘米,現藏北京故宮博物院。圖中繪溪上兩文士于舟中對話,情態動人,舟中載有書卷。岸邊坡石勢如虎踞,古松形如盤龍,遠山相映,境界幽美靜謐,洋溢著詩情畫意。人物用白描,松樹刻畫精細,坡石皴染潤潤,濃淡相間,而遠山僅用粗墨線一勾而成,最遠山則以極淡墨沒骨寫出,似有似無。此卷詩畫并稱一絕。

朱德潤《松溪放艇圖》

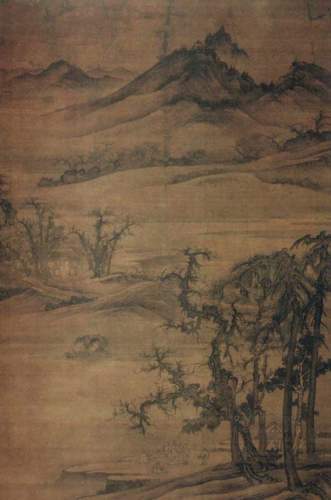

秀野軒圖 紙本,淡設色,縱28.3厘米,橫210厘米。現藏北京故宮博物院畫。據文末題識知是他71歲晚年之作。“秀野軒”是他朋友周馳(景安)讀書之所。遠山映帶,山巒起伏連綿,氣勢高曠;山溪之濱,灘渚疏林,有屋宇一座,室內主客二人對坐,是為秀野軒。平野上有漁夫過橋,游人指劃,洋溢著平淡真實的生活氣息,而不是深山隱居。用筆疏秀,墨色蒼潤清逸,設色淡雅,為朱德潤傳世名作。構圖上略似董源的《夏景山口待渡圖》,但林木稀疏,土坡及遠山的披麻皴及點也疏落而隨意,望去知是元人的筆墨。只是雜樹枝葉的硬挺以及屋宇勾線的爽利,還依稀有郭熙的筆意。這與他存世的其他作品,如《林下鳴琴圖》、《松溪放艇圖》中所繪“攢針松”、“鬼臉石”的郭熙畫風乎差別很大,但這也許正是朱德潤不同尋常之處。

后自題《秀野軒記》,文辭甚美。末署款“至正二十四年四月十晶,睢陽山人時年七十有一,朱德潤畫并記”。另鈐有“乾隆宸翰”、“宣統御覽之寶”、“寶笈重編”、“頂墨林父秘笈印”等收藏印璽多方。曾經明項元汴、清高士奇及清內府收藏。

朱德潤《秀野軒圖》

17、陳琳字仲美,錢塘(今浙江省杭州市)人,生卒年不詳,約活動于成宗大德前后(13世紀末至14世紀初)。父陳玨,號桂巖,南宋寶祐(1253~1258)畫院待詔,善畫山水、人物。陳琳自幼繼承父業,并得趙孟頫指授。山水、花草、禽鳥,無不精工,尤善花鳥。他的名作《溪鳧圖》就是在趙孟頫的松雪齋中完成的。陳琳既注重臨摹古法,又有所創新,改變了南宋院體畫陳陳相因的畫風習尚,畫名獨步一時。元代湯垕《畫鑒》評論其畫,認為不俗,并謂宋南渡二百年來無此手。陳琳還有山水畫傳世,如《秋山行旅圖》、《蒼崖古樹圖》等,都屬于水墨寫意畫法。人物畫有《寒林鐘馗圖》。

溪鳧圖 立軸、紙本、淺設色,縱35.7厘米橫47.5厘米,現藏臺北故宮博物院。作于元成宗大德五年(1301),陳琳存世花鳥畫僅此一件。此圖畫一野鴨,立于水邊。古上角倒垂芙蓉一枝,縱有花蕾。岸上車前草一株,雜草兩葉。畫中有趙孟頫的潤飾和題字,稱“陳仲美戲作此圖。近世畫人皆不及”對此畫推重備至。作品特色鮮明,工筆略帶寫意,粗細兼用,圖中野鴨多用細筆勾描,造型準確,畫風工麗。水用粗筆隨意寫畫,筆法瀟灑。筆墨瀟灑流暢,濃淡墨色富于變化,形象生動,風格古樸,具有文人水墨寫意畫的韻致。這幅畫既反映了陳琳的繪畫特色,也代表了元代花鳥畫嬗變的時代特征。

陳琳《溪鳧圖》

18、唐棣(1296-1364)字子華,號遁齋,祖籍錢塘(今浙江杭州),因先世在吳興做官,遷徙歸安(今浙江湖州)。父唐清,元初贈承務郎,任歸安縣令。唐棣幼聰穎好學,文思敏慧,能詩善畫,有“奇童”之稱,為趙孟頫、馬煦賞識,弱冠時便拜趙孟頫為師,常出入趙府,交往益深,不久馬煦升為刑部尚書,遂攜唐棣至京,延佑初進薦仁宗,以繪畫侍奉宮廷,在嘉熙殿畫屏風“揮灑立就,天子稱賞”,待詔集賢院,因而有機會遍覽歷代書法名畫。此時趙孟頫也奉召至京,任翰林侍讀學士。唐棣在朝廷中與文臣交往,詩文、書畫得到虞集、偈傒斯、趙孟頫指授,技藝更趨成熟元文宗天歷二年(1329)應詔在南京龍翔寺繪制畫壁,至順四年(1333)第二次北上大都,奉詔在宮廷作畫。唐棣從不入流的小官小吏,做到五品知州,在郴州、處州、江陰、嘉興、休寧、蘭溪州、吳江等地均做過官,有政績,始終未放棄繪畫,好友凌云翰曾有詩調侃:“我識吳興唐子華,丹青一出便名家;抱琴童仆隨驢去,山縣今朝早放衙”。 62歲辭官歸里,埋頭讀書作畫,生活較凄苦。

唐棣繪畫有兩點值得注意:第一,他代表著與元代流行的重神韻、輕形質文人畫截然不同的流派與風格。如前所述:元代畫壇因文人為主題而漸漸形成重神韻、輕形質,以五代董源、巨然畫風為宗的簡率寫意的文人畫體系,而唐棣則承繼李成、郭熙嚴謹寫實畫風。如脫胎于郭熙的《林蔭聚飲圖》,長松的勾皴蒼勁精巧,細枝形似蟹爪;他的《霜浦歸漁圖》雜樹用宋人的雙勾及漬點法,喬松及枯木枝干虬曲,松葉攢針,我們在李成的《平野寒林圖》中似曾相見。唐棣與同時或稍后的商琦、曹知白、朱德潤、姚廷美等畫家形成了一個獨立于主流畫派文人畫外體系。第二,他是元代重要的一個宮廷畫家。這與他的畫風師從北宋郭熙極有關系。郭熙宋神宗時入宮,十多年中為宮廷作高壁巨幛,不可計數。這主要是因為他的畫再現的是大自然的恢宏氣勢、蓬勃生機,頗合統治者所要宣揚的皇家廟堂之氣。而元代盛行壁畫,上自宮廷,下至寺觀、莊院,多作壁畫,所繪除道釋人物外,也多山水。但唐棣山水與李成又有所不同:其代表作《霜浦歸漁圖》繪喬木秋林,三漁人肩網背簍而歸。談笑風生,其樂融融,與山水樹石和諧一體,體現了平民百姓對于國泰民安的期望,集風土、風俗于山水畫中;《林蔭聚飲圖》畫山民聚飲,各具其態;對飲者解衣,不矜禮儀,生動地表現出樹民野老酒酣與豪的生活樂趣。在郭熙的蕭瑟、森嚴、冷漠、幽邃中融入人的生命的熱忱。

傳世作品有元統二年(1334)作《林蔭聚飲圖》(藏上海博物館),至元四年(1338)作《霜浦歸漁圖》(現藏美國大都會美術館),《攜琴遠眺圖》(藏四川省博物館),《雪港捕漁圖》(藏上海博物館),《松陰聚飲圖》軸;《云浦駕舟圖》冊頁、《仿郭熙秋山行旅圖》(藏臺北故宮博物院)等。

松陰聚飲圖 絹本、設色、縱14.4厘米,橫97.1厘米,上海博物館藏。圖繪數人在樹下聚飲的情景。河畔長松高聳,樹后露出茅屋數間。松蔭下四位長者席地而坐,面對酒缸正在舉杯暢飲。旁有兩人手捧壺盤侍候,一人抱矮案前來。河中露出坡陀松林茅舍。隔河崗阜起伏,還山隱約。對飲者解衣,不矜禮儀,生動地表現出樹民野老酒酣與豪的生活樂趣。唐棣曾投趙孟頫門下,學習詩文繪畫。此圖崗巒坡石筆墨圓潤婉和,頗有趙氏遺法。長松的勾皴蒼勁精巧,細枝形似蟹爪,則脫于郭熙。

畫幅中自題“元統甲戌冬十一月吳興唐棣子華制”。下鈐“唐氏子華”朱文方印。甲戌為元統二年,即公元1334年,時作者年三十九歲。此圖屬早年之筆,故較多保留著師承前人技法的痕跡。

唐棣《林蔭聚飲圖》

霜浦歸漁圖 絹本,水墨,縱134厘米,橫86.2厘米,現藏美國大都會美館。

唐棣山水師法李成、郭熙,但也并非簡單地重復李成郭熙,而是在李、郭熙的蕭瑟、森嚴、冷漠、幽邃中融入人的生命的熱忱。《霜浦歸漁圖》就是他的代表作。圖中溪流旁的巨石上挺立著高松、雜樹和枯木。除了雜樹用宋人的雙勾及漬點法,喬松及枯木依然純是李成法,枝干虬曲,松葉攢針,我們在李成的《平野寒林圖》中似曾相見;而巨石、土坡,則又儼然是郭熙《早春圖》中所繪。鬼臉石、卷云皴,蟹爪枝,典型的李、郭畫風。其古松粗壯而枝茂,幾乎占去畫面一半的位置,凸顯著極強的視覺張力。簡練的筆法,勾畫出變換多端的雜樹,以及高低錯落的坡岸、迎讓有序的山石和蜿蜒而下的山泉,使觀者在感受畫面豐富、飽滿的同時還感受到自然的勃勃生機。難得的是左邊刻畫了三個負罾罩歸家的漁夫,談笑風生,其樂融融,三人從右向左前行所構成的橫的動勢線,與高大占松的豎勢相互平抑,與山水樹石和諧一體,使畫面穩定和諧。人物形象生動,勾線流暢,足見唐棣深厚的寫實功力。

圖上有題:“至元又戊寅冬十一月吳興唐棣子華作。”知乃唐棣43歲時作。時任嘉興照磨。

唐棣《霜浦歸漁圖》

19、黃公望(1269—1354),字子久,號一峰、大癡,江蘇常熟人。本姓陸名堅,為永嘉黃公收繼,而改姓名。元至元(1335年~1340年)中,浙西廉訪徐瑛辟為書吏,被誣入獄,出獄后師事金月巖,入“全真教”,又叫大癡道人。《道藏》收入金月巖編、黃公望傳《紙舟先生全真直指》一卷、《抱一函三秘訣》一卷,闡述全真派內丹原理和功法。曾住持萬壽宮,提點開元宮。晚年結茅庵于圣井山,故又號井西道人。后往來松江、杭州等地,賣卜為生。晚年住于杭州筲箕泉,86歲時逝世。

黃公望通音律,長詞曲,擅畫山水,是元代中晚期最具有影響的畫家之一,在“元四家”黃公望、王蒙、倪瓚、吳鎮中年最長,位于其首。他50歲后始畫山水,師法趙孟頫、董源、巨然、荊浩、關仝、李成等,晚年大變其法,追求神采、氣韻,將詩、書、畫融為一體,不重形似,筆法簡練精到,筆意深遠蒼茫。黃公望一生大部分時間在南方云游,云游時極其注重寫生,總是“于皮袋中置描筆在內,或于好景處,見樹有怪異,便當模寫記之”,在師法傳統、師法造化上都下了很大工夫,力求將主觀情懷熔鑄于自然景物的刻畫。他曾在富春江邊“構一堂于其間,每于春秋時焚香煮茗,游焉息焉”,“當晨嵐夕照,月色當窗,或登眺,或憑欄,不知身世在塵寰矣。”其代表作《富春山居圖》即是描繪浙江富陽一帶富春山的秋天景色,在構思時,他跑遍了富春江兩岸,用六、七年時間才畫成,平沙逶迤,丘壑奔騰,秀潤淡雅,氣度不凡。他所游覽的松江、太湖、杭州一帶的山水皆與北方峭拔雄奇的山勢有異。南方的山水既開拓了他的心胸、涵養了他的精神,又豐富了他的繪畫題材和表現方法。這種物我同一的特色,正是黃公望繪畫的真諦所在。

其作品技法有水墨、淺絳兩種面貌,筆墨簡遠逸邁,風格蒼勁高曠,氣勢雄秀,自成一家。對明清山水畫影響極大,許多作品被后人當做范本臨習。由黃公望創立的淺絳山水,在元代漸為流行,它與唐代的青綠重彩山水、五代、兩宋之水墨山水并駕齊驅,從此三管齊下,形成中國山水畫的三大重要表現形式。

黃公望在元代乃至中國繪畫史上的地位是不可取代的。在“元四家”中,若論對后代山水畫發展影響最深廣的,無疑是黃公望。他年資最高,直接受教于趙孟頫,從五代荊浩、關仝及北宋李成啟學,所以畫的品格極高。南宋山水畫之變,始于趙孟頫而成于黃公望,遂為百代之師。他繼趙孟頫之后,他徹底改變了南宋后期院畫陳陳相因的積習,開創了一代風貌。中國山水畫產生于晉和南朝末,至唐末五代達一個高峰。北宋的山水畫基本上繼承李成、范寬等北方派畫風,南宋自始至終流行李、劉、馬、夏水墨剛勁派畫風。元趙孟頫托古改制,主張摒棄南宋,仿效北宋,遠法晉唐。但趙的繪畫全面,風格也多變,其山水畫早期學晉唐,多青綠設色,后期宗法董、巨、李、郭,以水墨為主。然無固定面貌。黃公望雖受趙的影響,但他專意于山水畫,且更多地著意于董、巨,水墨紛披,蒼率瀟灑,境界高曠,皆超出趙孟頫之上。他并把董、巨一派山水畫推向畫壇主流地位。董、巨的山水畫,本來不受人重視,北宋郭若虛《圖畫見聞志》“論三家山水”指的是李成、關同、范寬,評為“才高出類……百代標程”,并無董源、巨然的地位。北宋后期米芾發現了董源畫的妙處,開始宣揚,但僅在南方引起部分文人的注視,以后便無反應。至元代,和趙孟頫同時的湯垕則以董源代關同,謂“李成、范寬、董源,……三家照耀古今,為百代師法”(《畫鑒》)。此時董源已為三大家之一。至黃公望《寫山水訣》謂:“近代作畫,多宗董源、李成二家。”董源在黃公望眼中已居首位。至元末,董源的畫派已成為中國山水畫的泰斗。可以說,經過黃公望的努力,開拓了一個學董為風的時代,使這個本來不大受人重視的畫派發揚光大,徹底變革了南宋院體的畫風。

黃公望的著作除道藏所收外,尚有《大癡道人集》、《畫山水訣》等。《畫山水訣》是部繪畫理論著作,闡述畫理、畫法及布局、意境等。其傳世作品很多,尚存世的有51件,其中20余件流散在美國、日本、英國等地。代表作有《富春山居圖》、《九峰雪霽圖》、《丹崖玉樹圖》、《天池石壁圖》、《溪山雨意圖》、《快雪時晴圖》等。其中《快雪時晴圖》繪山巒平列,寒林映帶,石臺上軒窗遙對遠峯,天空以朱砂點出一輪紅日,表現出雪山初晴景象。山、樹以干筆飛白畫出,縱逸老健,更見蒼勁率真;《天池石壁圖》描繪的是蘇州城西吳縣境內天池山的景色。圖中山峯雄秀多姿,煙云流潤,層巒疊嶂之間,天池兩側石壁對峙,池中水閣數楹。山下丘陵溪澗,長松茂樹,山徑曲折。構圖兼用高遠、深遠之法,山石作披麻皴,用筆多有變化。以淡赭與墨青墨綠合染,表現出山色的青蔥與陽光的和煦。淺絳山水為黃色望首創。

富春山居圖 此圖分為兩段,主要部分收藏臺北故宮博物院,稱“無用師卷”縱33厘米,橫636.9厘米;殘余部分稱“剩山卷”,縱31.8厘米,橫51.4厘米藏于浙江省博物館。

《富春山居圖》是黃公望水墨山水畫中的杰作,代表他一生繪畫的最高成就。黃公望作此畫時已79歲,是代表其晚年風格的經典之作。圖繪富春江兩岸秋初的景色。開卷描繪坡岸水色,遠山隱約,接著是連綿起伏,群峰爭奇的山巒,再下是茫茫江水,天水一色,最后則高峰突起,遠岫渺茫。山間叢林茂密,點綴村舍、茅亭,水中則有漁舟垂釣。凡數十峰,一峰一狀;數百樹,一樹一態;變化無窮。其山或濃或淡,都以干而枯的筆勾皴,疏朗簡秀,清爽瀟灑,遠山及洲渚以淡墨抹出,略見筆痕。水紋用濃枯墨勾寫,偶加淡墨復勾。樹干或兩筆寫出,或沒骨寫出,樹葉或橫點,或豎點,或斜點,勾寫松針,或干墨,或濕墨,或枯筆。山和水全以干枯的線條寫出,無大筆的墨,惟樹葉有濃墨、濕墨,顯得山淡樹濃。遠處的樹有以濃墨點后再點以淡墨,皆隨意而柔和。雖師出董巨,又超出董巨,把趙孟頫在《水村圖》、《鵲華秋色圖》、《雙松平遠圖》中所創造的新法又推向一個高峰,自出一格。

元畫的特殊面貌和中國山水畫的又一次變法賴此得以完成。是一幅濃縮了畫家畢生追求,足以標程百代的杰作,元畫的抒情性也全見于此卷。后世的畫家對此圖評價極高。董其昌題識:“吾師乎,吾師乎,一丘五岳,都具是矣。”“此卷一觀,如詣寶所,虛往實歸,自謂一日清福,心脾俱暢。”“誠為藝林飛仙,迥出塵埃之外者也。”鄒之麟題識謂:“知者論子久畫,書中之右軍(王羲之)也,圣矣。至若《富春山居圖》,筆端變化鼓舞,又右軍之《蘭亭》也,圣而神矣。”明清許多畫家都從《富春山居圖》中得到啟示,影響深遠。

這幅杰作的經歷也富傳奇性:至元四年,時年79歲的黃公望從松江歸富春山居,好友無用禪師與之同行。暇日,黃公望于山居南樓援筆作此長卷以贈無用。但他經常出外云游,因而作畫時斷時續,“閱三、四載未得完備”。無用不放心,怕被人奪愛,便請黃公望在畫中題文,明確歸屬。但最后何時完成,終不得而知。清王原祁在《麓臺題畫稿》中說是經營七年而成。黃公望自動筆至去世也就只有七年。一幅畫畫了這么多年,與此生命相終可算一奇;此圖在清代初年為吳正志所得,吳傳其子吳洪浴,洪浴愛之如命,臨死前曾令家人將其殉之于火,幸被侄子吳真度從火中搶出,但已被燒成兩段,因而被后人稱之為《剩山圖》,可算二奇;清乾隆時此畫入內府,著錄于《石渠寶笈三編》。當時社會上摹本有十余種之多。乾隆在見到此本之前,曾得摹本,認為真跡,并在上題了詞。真本得到后,因乾隆一再摹本上題詞,皇上豈能有錯,因此真本反被定為偽品,可謂三奇。1949年解放后,此圖的主要部分被運往臺灣,稱為“無用師卷”;殘余部分留在大陸,后收藏于浙江省博物館,稱“剩山卷”。

2011年,在鳳凰衛視董事局主席劉長樂等熱心人士奔走撮合下,分存兩岸的《富春山居圖》終于合璧,5月18日,浙江省博物館將《剩山圖》點交臺北故宮博物院,6月1日在臺北故宮博物院合璧展出,成為兩岸文化交流一大盛事,可謂四奇。

黃公望《富春山居圖》(局部)

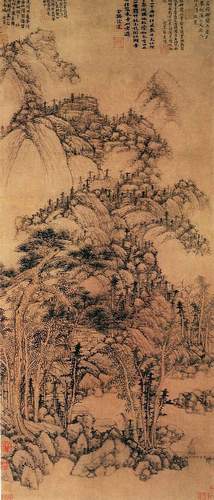

九峰雪霽圖 紙本,墨筆,縱117cm,橫55.5cm。現藏北京故宮博物院。作于元至正九年(1349年),時年81。作者以水墨寫意的手法匯集畫出了江南松江一帶的九座道教名山,時稱“九峰”,體現了作者對道教全真教的崇拜。該圖系贈江浙儒學提舉班惟志,時值正月春雪,有感雪霽寒意,畫意肅穆靜謐。圖中的中、近景以干筆勾廓疊石,坡邊微染赭黃,遠處九峰留白,以淡墨襯染出雪山,是黃公望雪景山水的典型之作。

此圖畫雪中高嶺、層崖、雪山層層疊疊,錯落有致,潔凈、清幽,宛如神仙居住之所。是黃公望簡繁合一的精品之作。畫面采用了荊浩、關仝和李成遺意,并參從己法而成,用筆簡練,皴染單純,淡墨烘染的群山與濃重的底色相輝映,映襯在潔白如玉的雪地上分外突出。意境十分深遠,恰當地表現出隆冬季節雪山寒林的蕭索氣氛,極具藝術感染力。

畫上自題:“至正九年春正月,為彥功作雪山,次春雪大作,凡兩三次直至畢工方止,亦奇事也。大癡道人,時年八十有一,書此以記歲月云。”鈐有“大癡”、“黃氏子久”、“一峰道人”印。 鑒藏印有:“怡親王室”、“江夏”、“黃樓”、“安儀周書畫之章”、“晴云書屋珍藏”、“大玉主人珍玩”、“古香書屋”、“黃氏仲明”、“儀周鑒賞”、“棠村審定”、“蕉林”等十余方。

黃公望《九峰雪霽圖》

丹崖玉樹圖 紙本,設色,縱101.3厘米,橫43..8厘米。北京故宮博物院藏。亦為為黃公望的晚年之作。這是一幅淺絳著色的山水圖。淺絳山水為黃公望所創立,在元代漸為流行,它與唐代的青綠重彩山水、五代、兩宋之水墨山水并駕齊驅,成為中國山水畫的三大重要表現形式。因此在中國畫史上有其特殊地位。圖中山巒重疊,高松雜樹遍布于窠石坡岸之上,梵寺仙觀掩映于山石林木之中,若隱若現,點綴左右。山下林木蔥郁,坡石相間,一位老者正策杖徐行,溪橋橫臥,凈水流深,一派幽遠渾融的景象。整幅畫中群山積翠,層巒疊嶂,頗有宋畫宏大的氣勢。近處長松用長線條勾輪廓,然后皴鱗片、勾松針。其余雜樹或圈、或點,皆溫潤柔和,無強悍之氣和奇峭之筆。山石多采用平緩圓渾的山體結構,長短披麻皴兼施,先以淡墨勾皴,再用濃墨點苔,層層提醒。景往后移,丘壑連綿,遠樹含煙。整幅畫面設色淡雅,蒼然渾秀,體現了畫家寄情于景、寄樂于畫的平淡天真的藝術風格,那份獨有的筆墨意境令人回味無窮。此畫構圖甚繁,用筆卻甚簡。畫面下方留有大部分空白,山石少皴或不皴,與全皴的亂石形成對比,愈顯畫面之空靈而充實。設色淺絳,淡冶秀雅,筆法松秀。在筆法上,變宋人的繁縟縝密為簡括松秀,減弱水墨刻畫,改以勾皴為主,略加渲染,生動地表現出了江南山巒質地松軟、平淡秀逸的特點。正如清代畫家惲壽平所說:“其皴點多而墨不費。”由此在深厚中透出清虛疏宕的氣韻。黃公望的這種淺絳山水畫法不僅發展了董源、巨然的山水畫傳統,表現出江南清麗明潔的山色,也符合元人灑脫超逸的審美觀,為后世所崇尚和發揚。

由于此畫作于紙本上,較之黃公望的《天池石壁圖》、《九峰雪霽圖》等絹本作品更能彰顯出筆墨融合的韻味,用筆松秀,點染隨意。畫面不像董源、巨然的山水畫那樣濕潤滃然,幾乎不加煙云烘染,在不著筆處體現出迷蒙浮動的云煙霧氣。畫作虛實開合,增添了山水的靈秀,故雖崇山滿紙而無迫塞之感。王原祁評黃公望畫作時曾云:“每見其布景用筆,于渾厚中仍饒逋峭,蒼莽中轉見娟妍,纖細而氣益閎,填塞而境愈廓,意味無窮。”此作堪為代表。圖上無作者款印,也無傳緒。1959年,中國對外文化聯絡委員會在籌劃一項書畫展時,無意間發現。由于圖中有元人張翥的題款“一峰居士精神健,此筆前生應畫師”,方得知為黃公望所作。另有陸行直、王國器、徐霖、無名氏等多處題款。裱邊有明董其昌二跋,清潘亦雋一跋。此畫曾被董其昌、張見陽收藏。

黃公望《丹崖玉樹圖》