中國古代繪畫簡介(十二):元代士人畫

11、李衎(1245—1320)字仲賓,號息齋道人,薊丘(今北京市)人。元仁宗皇慶元年(1312)為吏部尚書,拜集賢殿大學士。卒年七十八。追封薊國公,謚文簡。善畫枯木竹石,尤善雙勾設色竹及水墨竹。墨竹初師金代王庭筠之子王曼卿,后學文同;雙鉤設色竹師法五代南唐李頗。他曾遍游東南山川林藪,還出使交趾(今越南),深入竹鄉觀察各種竹子的生長狀況,是一位既具有深厚傳統功力,又注意師法自然的畫家。其畫人爭欲得之,求者日踵門不絕。至大元年(1308)作四清圖,又作《竹石》大軸、《沐雨圖》軸,均藏北京故宮繪畫館。著有《竹譜》一書(《知不足齋叢書》收入七卷本),是他生平畫竹經驗的總結,約成書于元至元二十三年(1286)前后。此書對不同地區各類竹的形色情狀記述詳細,對各類竹的各種畫法也有詳盡論述,是學習畫竹者的津梁。

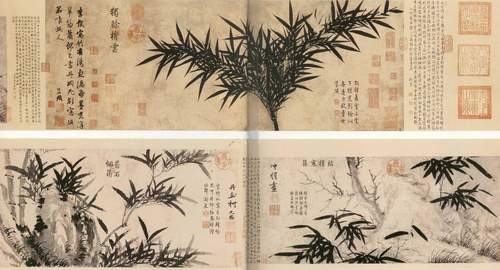

墨竹圖 紙本、墨筆、縱32厘米,橫92厘米。現藏北京故宮博物院。此圖原名《元人君子林卷》,共收七家之作,除李衎、王紱兩家墨竹為真跡外,其馀五家均為偽作。重裱時,將王紱墨竹取出另裱成卷。李衎所繪墨竹,一竿仰天直立,如掃天云。竹葉向左右披紛,繁而不亂。用筆挺勁,墨色濃厚,清氣滿紙。后隔水有梁詩正和詩,鈐印“臣”、“詩正”。曾經《石渠寶笈初編》、《六研齋筆記》著錄。

李衎《墨竹圖》

四清圖 紙本、墨筆,縱35.6厘米,橫359.8厘米。北京故宮博物院藏。此圖原為長卷,約在明代中期時被分割為前后兩卷。前卷畫慈竹、方竹各一叢,現藏美國堪薩斯納爾遜?艾特金斯藝術博物館。后卷藏北京故宮博物院。圖中畫蘭、竹、石、梧,故得名“四清”,意喻君子的高潔品性。畫中枝葉雖密,但筆筆秀雅簡潔,墨色濃淡相宜,變化自然。

李衎《四清圖》

12、張遜約元成宗大德中(1302)前后在世。字仲敏,號溪云,吳郡(今蘇州市)人。與李衍同時作墨竹,自謂不及,隨即棄而為鉤勒竹,得王維筆意。山水學巨然。能詩,有《溪云集》傳于世。存世有《畫雙鉤竹》卷孤本存世。

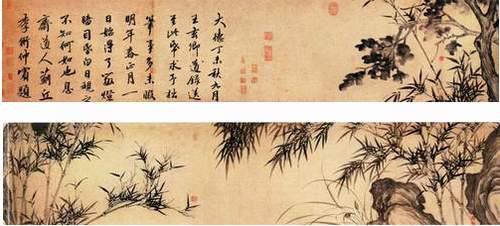

畫雙鉤竹 紙本、水墨,縱43.4厘米,橫686厘米,現藏臺北故宮博物院。畫坡陀間雙鉤竹數叢,枝干勁挺,竹葉扶疏,間作老松披佛偃仰。石用中鋒圓筆鉤皴,有董源、巨然遺意。本幅后楷書自題記上款“伯時”,下署“至正九年四月卅日,吳郡張遜題于吳氏舍館”。鈐“張遜私印”。作于1349年,是張遜晚年用心之作。

后只有察伋、倪瓚、張紳、梁用行、王汝玉、張間、錢溥、劉鈕、陳鑒、嚴樹、陸廣、謝希曾、徐渭仁、黃芳、寶熙等人題以及謝希曾等鑒藏印150余方。《朱氏鐵網珊瑚》、《佩文齋書畫譜》、《式古堂書畫匯考》等書著錄。現藏故宮博物院。

張遜《畫雙鉤竹》

13、劉貫道(約1258—1336年),字仲賢,中山(今河北定縣)人。工釋道人物、歷史畫、風俗畫、山水、花鳥,系全能畫家。其人物畫宗晉、唐,形態生動逼真,展卷恍然置身于人物對話之中,手勢、眉睫、鼻孔皆有動態,可謂神筆。據《圖繪寶鑒》記載,至元十六年(1279年)寫裕宗(元世祖忽必烈長子真金)御容稱旨,補御衣局使。。元代不少畫家因向皇宮獻畫獲得提拔,如何澄、王振鵬等。

劉貫道能以為裕宗畫像而晉升御衣局使,說明他的肖像畫技術很高。今存《消夏圖》,描寫蕉陰下一文士仰臥床榻讀書的情形。袒胸翹足,意態舒展,筆法勁健,頓挫有力,風格近吳道子、李公麟。畫中屏風上的山水、人物及高幾、樂器等物畫得極為認真。山水宗郭熙,從《消夏圖》中的山水可得驗證;花鳥走獸集諸家之長。傳世作品《元世祖出獵圖》,絹本,設色,畫中忽必烈穿白裘跨青鬃馬,從者九人,獵于廣漠,圖錄于《故宮名畫三百種》;《積雪圖》軸,絹本,水墨山水,圖錄于《故宮書畫集》;《消夏圖》卷,絹本,設色,為元畫中上乘之作,藏故宮博物院;《夢蝶圖》卷,絹本,設色,縱30厘米,橫65厘米,藏美國王己千先生懷云樓。

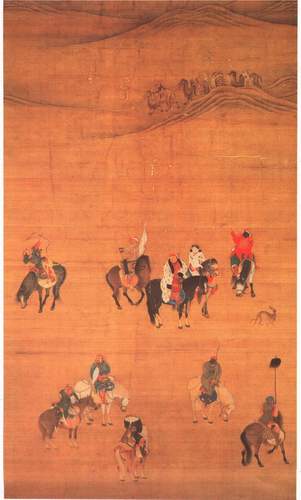

元世祖出獵圖 絹本、設色,縱182.9、橫104.1厘米,臺北故宮博物院藏。繪元世祖于深秋初冬之時率隨從出獵時的情景。畫面上,荒漠廣袤無垠,遠處沙丘起伏,載物的駝隊正緩緩而行。近處元世祖忽必烈及隨從們勒馬暫駐。元世祖外穿銀鼠裘衣,內著金云龍紋朱袍,乘一匹黑馬,側身向后張望。旁為一衣著華麗的婦人,或為皇后。隨從諸人勒馬環繞周圍,有架鷹的,有攜獵豹的。一少年正側身挽弓欲向空中的飛禽勁射,眾人的目光大都被這一舉動吸引,注視著是否能弓響禽落。圖中人物用鐵線描,線條細勁流暢,設色濃麗。人物刻畫得生動自然,如世祖的雍容、挽弓少年的專注都畫得很傳神。圖中馬匹亦各具姿態,體現出作者對此類生活的稔熟,觀察之精細和深厚的功力。此圖不僅是一幅優秀的人物鞍馬畫作品,亦是研究元代前期人物肖像畫的重要資料。圖左下署“至元十七年二月御衣局使劉貫道恭畫”,按至元十七年即公元1280年,為劉貫道補入御衣局的第二年。近年有學者人此圖缺乏質樸豪縱的氣息,可能系由元中后期宮廷畫家所追畫的。

劉貫道《元世祖出獵圖》

消夏圖 絹本,淡彩水墨畫,縱30.5厘米,橫71.1厘米美國納爾遜一艾金斯美術館藏。畫的是一位文人夏日生活情景:在一個種植著芭蕉、梧桐和竹子的庭園中,其左邊橫置一榻,一人解衣露出胸、肩,赤足臥于榻上納涼。榻之側有一方桌,桌子與榻相接處斜置一樂器。榻的后邊有一大屏風,屏風中畫一老者坐于榻上,一小童侍立于側,另有兩人在對面的桌旁似在煮茶。屏風之中又畫一山水屏風。這種畫中有畫的“重屏”樣式,是五代以來畫家喜歡采用的表現手法,大大增強了畫面的觀賞性和趣味性。該畫的右方有兩名女子持長柄扇、攜包裹款款而來,儀態嫻靜文雅。畫面布局左密右疏,形成比較明顯的對比。這幅畫的中心人物是袒胸臥于榻上之人。他手執麈尾,雙眉微鎖,嘴唇緊閉,仿佛正在凝思。有人認為他就是“竹林七賢”之一的阮咸。因為《消夏圖》中的人物神情、器物用具之時代特征,與南京西善橋出土的磚印壁畫《七賢與榮啟期圖》及唐代孫位的《高逸圖》對照而推知此圖應為劉貫道的《七賢圖》中關于阮咸的一段。得知。另外人物身旁的樂器是“阮”,古琵琶的一種為阮咸善彈而得名。亦可印證此圖所繪的超逸之士即是阮咸。

《江村書畫目》定此圖為南宋劉松年作,后來吳湖帆發現圖左竹枝空隙間款“毋道”二字,“毋”即“貫”字之首,作者應是劉貫道。

劉貫道《消夏圖》

14、胡廷暉 生卒不詳,吳興(今浙江湖州)人,與趙孟頫同里。從他的創作往往不署自己的名款,僅鈐蓋個人印章來看,可能是一個畫工而非文士,因為這種落款方式是元至明初畫工的習慣。據吳升《大觀錄》記載:胡廷暉曾被趙孟頫請到家中為其補全李昭道《摘瓜圖》,后來他憑記憶默寫了一幅,以至達到亂真的地步,使趙孟頫大為驚訝。

今存世之作有《春山泛艇圖》和《明皇幸蜀圖》,均藏臺北故宮博物院。吳升《大觀錄》著錄中還有《月洞仕女圖》。

春山泛艇圖 絹本、設色,縱143厘米,橫55.5厘米,現藏臺北故宮博物院。整幅畫面構圖繁密,洋溢著一派春和景明的氣象。圖中布局兼具高遠、深遠、平遠之法,描繪崇山峻嶺,山勢高聳入云,山間飛澗流泉,松木蔥郁,屋宇臺閣精工富麗,人物往來其間。山腳下,溪橋潭水,波光如鱗,三兩人泛舟賞景。此圖與臺北故宮所藏《明皇幸蜀圖》面貌相似,特別是勾勒下筆較重,懸崖的結構、松樹的形態以及云彩的畫法等均呈現出胡廷暉的個人風格。在色彩上兩者都具有相似的絢麗色澤。此圖保留唐代青綠山水的古法較多,與趙孟頫追求“古意”的畫風不同,對于鑒別早期山水畫有重要的價值。1998年,美籍華人、收藏家王季遷先生將此圖捐贈故宮博物院。

胡廷暉《春山泛艇圖》

15、曹知白(1272~1355),元代畫家,藏書家。字又玄,貞素,號云西,人稱貞素先生,浙西華亭(今上海青浦)人。從小機敏穎悟,很有見識,愛讀書,好黃老之學。為人身長七尺,美須髯,曾北游京師,王侯巨富,多折節相交。曾被薦為昆山教諭,不久辭去,“隱居讀《易》,終日不出庭戶”。曹家為江南富族,莊園寬敞豪華而清幽,喜交結文人名士,所結交的趙孟頫、鄧文原、虞集、王冕等皆一代名流,與倪瓚、黃公望交往最密,常以書畫相唱和。為人又“篤于友義”,對待文士詩僧,“生則飲食之,死則為治喪葬”。 性格則“外和內剛,寡嗜欲”,他興來也常常“賓朋滿坐冠峨冠,投壺散帙罄交歡”,興奮時“掀髯長嘯”,“四方士大夫聞其風者爭內屨愿交”。

但骨子里處靜尚修,不愛喧噪,他為自己的齋居取名為:“右古節”、“常清靜”、“玄虛”、“淡然”、“自立”、“止”等,也可看出其志趣和心性,家中“所蓄書數千百卷,法書墨跡數十百卷。非徒藏也,日展誦之,所得者深廣也”,因此他之文學素養、師承寬度亦皆非常人可比”。學者們尊稱他為“貞素先生”,并稱頌其“有司馬子長之風”,(見《玩齋集》卷十,《貞素先生墓志銘》)“晚益治圃,種花竹,日與賓客故人以詩酒相娛樂,醉酒漫歌江左諸賢詩詞,或放筆作圖畫”,興奮處“掀髯長嘯”,“四方士大夫聞其風者爭內屨愿交”。

而“風流雅尚,好飾園池”的曹知白更“篤于友義”,對待文士詩僧,“生則飲食之,死則為治喪葬”,他的性格“外和內剛,寡嗜欲”,學者們尊稱他為“貞素先生”,并稱頌其“有司馬子長之風”,(見《玩齋集》卷十,《貞素先生墓志銘》),與合為江南稱世的三大名士。

曹知白擅山水,受趙孟煩影響,而趨向李成、郭熙,也吸取董源、巨然,從中演變成一種清疏簡淡的風格。作品多以柔細之筆勾皴山石,極少渲染。一如他的為人,有一股沉靜清穆的氣息撲面而來,他的山水畫,從早期到晚期,其間風格變化比較明顯。早年,他的筆墨傾向於粗實腴潤,頗有李成、郭熙的痕跡;後來的作品,雖然仍不免有前賢遺影,但基本上確立了自家面目,用筆施墨,講究細、淡、枯、疏,富於簡凈蒼秀的意蘊,風格清疏簡淡,含蓄深沉內斂。也就是說,與元畫的總體風貌大致相融共通。當時為黃公望、倪瓚等所推重。黃公望稱其有“王摩詰遺韻”,并在題跋中稱他:“老而益進。于今諸名勝善畫家,求之巧思者甚多,至于韻度清越,則此翁當獨步也。”至正二(1342)年,倪瓚經過楊維禎書齋時,見到了曹知白所畫《溪山無盡圖》就“別有會心”,“爰題三絕于左”。其中一首曰:“曹君筆力能扛鼎,用意何曾讓鄭虔”。

王冕亦有詩相稱:“流水涓涓石鑿鑿,一嘯長林風雨作。豈云筆底有江山,自是胸中蘊邱壑。昨日亭東白云起,悵望吳淞滿江水。安得先生乘興來,寫我江南千里雪”。

曹知白在元代繪畫史上也有其獨特的地位:從其存世作品如《松林平遠》、《溪山泛艇》、《良常山館圖》等來看,是糅和了李成、郭熙、董源、巨然后的一種新發展。元代山水畫放棄對南宋傳統的直接繼承,轉從五代及北宋的傳統中尋找發展的依托,李、郭、董、巨是關注的焦點。以紙本為主,以書法性線條令畫面形象情韻俱盛的畫風,使元畫面目一新。曹知白尤擅雪景寒林,雖不改“蟹爪”、“鹿角”程式,能賦新意于筆線之中。松秀疏朗的筆致中有堅挺遒勁之趣、溫和儒雅之情趣,漾溢著濃重的書卷氣。何良俊認為:“吾松(江)善畫者,莫過曹云西。其平遠法李成,山水師郭熙。蓋郭亦本之李成也”。

何氏之論,客觀地道出了曹知白對后世松江畫家的影響力,曹氏的風格、技巧及其文人氣質,藉著整個有元一代畫風的嬗變因素,襲領著強烈的地方色彩,開松江畫派之風氣。

曹知白存世作品有《疏松幽岫》(74.5×27.8cm)、《雪山圖》、《雪山清霽》《群峰雪霽圖》(129.7×56.4,藏臺北故宮博物院)、《寒林圖》冊頁(絹本,水墨27.3×26.2cm,泰定二年1325)、《古木寒柯》(1325)、《雙松圖》(天歷二年1329,藏臺北故宮博物院)、 《松林平遠圖》、(絹本,水墨,132.1×57.4cm,天歷二年1329)、《重溪暮靄圖》(至正九年1349)、《群山雪霽圖》至正十年(1350)、《疏松幽岫圖》至正十一年(1351)、《溪山泛艇圖》(藏上海博物館)、《良常山館圖》(藏南京大學)《為石巖書張公九世同居圖》(43×31cm)、《石岸古松圖立軸》(58.7×30.5cm)、《洼盈軒圖》、《山水畫冊》(120×62cm)、《溪山泛艇圖》等。

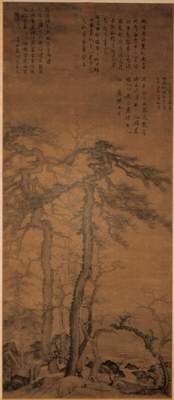

群峰雪霽圖 圖軸、紙本、水墨畫,縱129.7公分,橫56.4公分。現藏臺北故宮博物院。這幅《群峰雪霽圖》作于元順帝至正十一年,時年七十有九,是曹知白晚年的作品。在技法上已經達到了融會貫通的境界。畫面的左下方,幾株松樹巍然矗立,在這銀裝素裹的冰雪世界里更顯現出一派凜然不屈的丈夫氣概;從構圖上看,又與右側庭榭周圍的另外幾株樹遙相呼應。在這幅作品中,畫家通過對樹木長短遠近、虛實疏密的變化處理,使畫面產生出強烈的縱深效果,進而使景象開闊,意境深幽。此作雖然是描繪雪景,卻沒有給人蕭瑟荒涼的感受,相反,在這冰天雪地的景色之中,似乎還隱約能夠感受到一絲融融的春意。一道在山崖間飛瀉直下的流泉,雖然只是一處看似尋常的點綴之筆,卻為畫面增添了動感,使作品有聲有色,更富有觀賞情趣。

此作的構圖布局采用的是“高遠法”,整體山勢不以險峻取勝。平穩和緩的峰巒,帶有明顯的江南景象的特征,重重疊疊,層層遞進,大有江山無盡之感。該畫以白顏色為主要色調,技法表現看似簡單,實則匠心獨運,法度森嚴,虛實得當,計白當黑,尤其是在水榭、樹木這些細微之處更見功夫。用筆簡約疏朗,剛柔相濟;用墨潤燥相間,清淡溫和;巧妙地把北方山水所特有的蒼渾巍峨的“河朔氣象”融入恬淡雅逸的江南景色的韻味,形成了柔美、寧靜、凝重的風格。觀者在一望之間,即能體會到北方山川的厚重沉穩,也能品味出南方山水的內在之美。

畫的左方上署“群山雪霽”四字。下有“素軒”一印。右方下自識云:“洼盈軒為懶云窩作”。下有“云西”、“玩世之余”二印。右方上黃公望跋云:“云翁為西瑛作此”。(按:西瑛為阿里西瑛,元代著名散曲家,外號“懶云窩”)

曹知白《群峰雪霽圖》

雙松圖 圖軸、紙本、水墨畫,縱132.1公分,橫57.4公分。現藏臺北故宮博物院。作于天歷二年(1329),時年五十七歲。圖上雙松并立,拔地而起,干頂枝條向周圍虬蟠伸長,有參天之勢。背作雜樹,漸遠漸澹,如在晨煙暮靄之中。石隙水湄,用濃墨作小樹。小大相形,遂使雙松勁挺之姿,更為突出。遠水但以淺墨畫無數橫線,直覺渚層灘,成無盡景。技法上以直線皴配合鱗皴表現松干皮,并在樹身上加上齊列的橫點苔,顯得工整規律,但伸展曲折詭譎的松枝經營,枝梢回轉上仰之姿,和向四面散射細疏的松針,打破了松身的平整。雜樹枯枝則取蟹爪筆法,和其晚年七九歲所作《群峰雪霽圖》前景三松簡淡筆墨對照,此幅用筆顯得嚴整而厚實。

全圖以松樹成為山水畫中描摹的一重點,概與元朝整個大環境有關,畫家藉事物明志,而松之堅拔,使雙松正可作為友情堅貞之象徵。元畫中這類題材很多,如朱德潤、唐棣等大家之作。但審視諸家之雙松,皆可找出從李衎以來所持有李郭派描寫樹石的嚴謹傳統。和諸家筆下略帶書法性夸張的松樹相較,曹知白的《雙松圖》在樹形及用筆上,展現了平實的個人風貌。

曹知白的《雙松圖》