中國古代繪畫簡介(十二):元代士人畫

8、王振鵬約生于至大元年(1308),到“至正十年(1350)尚在。”創(chuàng)作活動于元世祖、仁宗時(shí)期。字朋梅,永嘉(今浙江溫州)人。據(jù)虞集所撰的《王知州墓志銘》,其父名由,字在之,35歲離世。所謂知州銜乃是王振鵬藝貴顯之后由元仁宗追贈。。仁宗為太子時(shí),王振鵬就因畫藝超群而受賞識,并賜號孤云處士。于延祐元年三月遷為秘書監(jiān)典籍。累官數(shù)處,至治時(shí)為廩給令,佩金符,拜千戶,總海運(yùn)于江陰常熟間。

王振鵬擅長界畫,畫風(fēng)工致細(xì)密,自成一體。為著名的宮廷畫家,并培養(yǎng)了許多界畫高手,如衛(wèi)九鼎、李容瑾等。據(jù)虞集《王知州墓志銘》中記述:“振鵬之學(xué),妙在界畫,運(yùn)筆和墨,毫分縷析,左右高下,俯仰曲折、方圓平直、曲盡其體。而神氣飛動,不為法拘。”王振鵬一生創(chuàng)作了大量的宮廷畫作品,見于著錄或流傳至今的就有數(shù)十件。其中最早有時(shí)間記載的為明李詡《戒庵老人漫筆》所云大德九年作于蘇州張家的《端陽競渡圖》;而有實(shí)物留下的最早具有年月題款的《維摩不二圖》。據(jù)王振鵬《題畫維摩不二圖》云:此是元武宗至大元年(1308)二月,仁宗皇帝為太子時(shí),拿出金云卿畫的《維摩不二圖》讓他臨摹的,此圖為絹本,水墨,藏美國大都會美術(shù)館;至大三年(1310)的作品。該年畫有《歷代圣母賢妃圖卷》,又稱《十妃圖》、《獻(xiàn)圣母圖》。絹本,凡十幀,寬窄不一,并于每幀畫后作工楷書,敘圖中故實(shí)。卷后落款:“至大三年三月臣王振鵬敬畫謹(jǐn)書。”最著名的也是同年創(chuàng)作的《金明池圖》。絹本,墨筆畫,描寫北宋都城汴梁宮廷后苑金明池三月三日龍舟水嬉的故事。畫中樓閣龍舟,細(xì)如毫芒,筆法細(xì)勁,當(dāng)是根據(jù)宋人記載所作。該圖在著錄上又有不同名稱,有《龍舟奪標(biāo)圖》、《錦標(biāo)圖》、《龍舟競渡圖》、《金明池龍舟圖》、《寶津競渡圖》等,故被人們誤認(rèn)為是不同的作品,其實(shí)同為一作,僅為復(fù)本而已。此圖絹本,描繪宮廷后苑金明池在重陽鬧龍舟競渡的場面。畫中除龍舟外,還有匾額“寶津之閣”的樓閣,其款為:“至大庚戌,王振鵬為翰林承旨曹公作”;皇慶元年(1312)作《避暑圖卷》,絹本,設(shè)色,青綠山水兼工細(xì)樓臺人物仕女。題款:“大元皇慶壬子春孤云處士王振鵬畫”,陳宗敬跋云:“圖意精密,運(yùn)筆神巧,設(shè)施布置無毫發(fā)滲漏,信非孤云不能為矣”;延祐元年(1314)作《帝王名賢事跡圖卷》,袁桷《題王孤云圣跡圖》,其云:“孤云適有《圣跡圖》十幀。予老矣不及見孤云之盛行,將名噪一時(shí),聲施后世耳。”延祐元年的《東涼閣》,《滕王閣圖卷》;至治元年(1321)《龍舟圖》小幅。為絹掛幅截冊,題“至治辛酉夏月孤云居士筆”;至治元年《阿房宮圖》,描寫秦阿房,系據(jù)文獻(xiàn)記載所繪,畫面層樓殿閣,富麗壯闊,刻劃細(xì)致入微,不失繩墨。;至治三年(1323)作《金明池圖卷》并題云:“至大庚戌欽遇仁廟青宮千春節(jié),嘗作此圖進(jìn)呈。”“今奉教再作,但助誠如者勉而為之,深懼不足呈獻(xiàn)。時(shí)至治癸亥春暮廩給令王振鵬百拜敬畫謹(jǐn)書”;同年又作《江山勝覽圖卷》;此前還有《濆墨角抵圖》,絹本,水墨。角抵百戲,曲盡其幻,樹石簡雅,有北宋人意。時(shí)人李泂題跋云:“至治三年季春廿有三日,監(jiān)修國史長史李泂奉皇姊大長公主教拜手稽首敬書。”除有明確年代題款外,還“嘗為《大明宮圖》以獻(xiàn),世稱妙絕”。虞集《跋王振鵬大安閣圖》云:“王振鵬受知仁宗皇帝,其精藝名世,非一時(shí)僥幸之倫。此圖當(dāng)時(shí)甚稱上意。”并作《貍奴圖》、《天王供佛圖》。由于他擅長界畫,故主要描繪樓閣亭榭等建筑物。如創(chuàng)作《仙山樓閣圖》(又稱《仙閣凌虛圖》),其結(jié)構(gòu)邃密,筆若懸絲,刻畫精整,幾無剩義。

王振鵬亦善作人物畫,系李公麟傳派,用筆細(xì)致而傳神。有《大士妙觀圖》、《群仙高會圖》、《魯恭三異圖卷》,素絹本,著色,題款:“孤云處士王振鵬造”。還有《揭缽圖》、《貨郎圖》、《鐘馗送嫁圖》,素絹本,款題:“孤云處士王振鵬畫”。而《伯牙鼓琴圖》則是目前在國內(nèi)所能見到的王振鵬唯一的人物畫,伯牙長髯拂胸,雙手撫琴,氣派高雅;子期對面而坐,俯首品音。人物神情生動,線條流暢,造型筆法均近宋代李公麟,而稍有變化,為元代人物畫之精品。花鳥畫亦甚高妙,其《魚藻圖》、《蜻蜓圖》更有詩作自贊。

伯牙鼓琴圖 絹本、墨筆,縱31.4厘米,橫92厘米,臺北故宮博物院藏。此卷描繪伯牙為知音者鐘子期彈琴的故事。畫中伯牙與子期的舉止神情均刻劃惟妙惟肖。衣紋用筆細(xì)勁流利,精謹(jǐn)生動,實(shí)為元代人物畫代表作。畫面上共有五人,左邊是伯牙,他面目清秀,蓄長髯,披衣敞懷,端坐石上,雙手撫琴。伯牙的對面是子期,也坐在石上,身著長袍,低頭靜心諦聽。兩人的身后共有侍童三人站立。作者用生動、準(zhǔn)確的筆墨刻劃了兩個(gè)主要人物的外形特征和內(nèi)心活動,彈琴者的專注,聽琴者的入神,都躍然絹上。為了襯托兩個(gè)主要人物,作者還安排了三個(gè)侍童,并借用次要人物的不同反應(yīng)來表達(dá)伯牙和子期之間用琴聲傳遞感情并成為“知音”的友誼。這幅畫在人物心理活動的描繪上達(dá)到了很高的水平。技法上繼承了北宋李公麟的“白描”畫法,線條挺拔有力,富有彈性,既連綿不斷,又有輕重、粗細(xì)、緩急、頓挫的變化。畫中部分衣帽用淡墨渲染,石塊略加皴擦,這些豐富而簡潔的表現(xiàn)手法使畫面有變化而又含蓄,明快又不顯單調(diào)。

卷末署“王振鵬”三字款。卷尾有元人馮子振、趙聲、張?jiān)瓬涱}記。此圖最右邊略有殘缺。根據(jù)畫上所鈐印章可知,該圖在元朝時(shí)為魯國大長公主祥哥剌吉(元仁宗之姐)收藏,清初歸著名收藏家梁清標(biāo)所有,乾隆時(shí)入內(nèi)府,著錄于《石渠寶笈?初編》。

王振鵬《伯牙鼓琴圖》

9、高克恭(1248—1310)字彥敬,號房山。其先世為西域色目人,后東遷至山西大同,居燕京(今北京市)。祖父漢名樂道。元代著名詩人、畫家。高克恭出身于色目世家,父名亨,字嘉甫,對儒家經(jīng)典與理學(xué)頗有研究,且重操行,達(dá)官名士交章舉薦,但他崇尚風(fēng)雅,不樂于仕途,晚年退居大都房山,生子五人,克恭為其長子。克恭自幼聰慧好學(xué),秉承家學(xué),勤奮攻讀,博覽經(jīng)史。于經(jīng)學(xué)奧義,口誦心研,“識悟弘深”。至元十二年(1275)由京師貢補(bǔ)工部令史,次年,遷授戶部主事。至元二十四年(1287年),官至監(jiān)察御史。二十八年(1291年),高克恭出任江浙省左右司郎中。他以剛直不阿,辦事干練而為眾臣稱道。元大德元年(1297年),高克恭遷山西、河北道廉訪副使,改江南行臺治書侍御史。在任上他建議“興學(xué)校,選真才,汰冗官,增吏俸,慎刑獄”,力主開科取士。大德三年(1299年),高克恭又入朝為工部侍郎。六年(1302年),任吏部侍郎。八年(1304年),任刑部侍郎、刑部尚書等職。在任期間,他體恤民情,賑濟(jì)災(zāi)民,平反冤獄,改革吏制,無視權(quán)貴,伸張正義,受到平章事何榮祖的賞識。九年(1305年),調(diào)大名路任總管,他廉潔奉公,懲治貪官污吏,贏得人民的愛戴和擁護(hù)。至大三年(1310年)二月還京師,將朝拜之際,感風(fēng)寒,久治不愈,九月初去世,終年63歲,謚文簡。一子名柜,曾任秘書著作郎。其婿烏伯都刺為平章政事。

高克恭生性坦蕩平易,與世落落寡合,遇知己則傾心相交,終身不疑。房山有田二頃,此外身無余資。一些元代文人好友對高克恭曾做過形象描繪,對其人品皆贊頌有加,如:“高侯回紇長髯客,唾灑冰紈作秋色”(朱德潤《題高彥敬尚書房山圖》見《存復(fù)齋集》卷十);張雨:“我識房山紫髯叟,雅好山澤嗜杯酒”,“西域高侯自愛山,此君冰雪故相看”,“房山居士高使君,系出西域才超群”(張雨《貞居先生詩集》卷三《高尚書山水,仲川第請題橫幅上》)。作為色目人,卻傾心于漢文化。任江南行臺治書侍御史時(shí),酷愛錢塘山水,余暇則呼僮攜酒,杖履登山,留連盡日。去世前還特命喪葬“用朱文公法”。他的詩文也很出名,《元文類》選西域詩人五家,他的詩作在數(shù)量上僅次于馬祖常。有文集《房山集》一卷,詩文合集《高文簡公集》七卷。時(shí)人評其詩風(fēng)“神超韻勝,另有一派奇秀之氣”(柳貫《題趙明仲所藏姚子敬書高彥敬尚書絕句詩后》,見《柳待制文集》卷十八)。一些寄贈紀(jì)行、抒懷詩作,語言通俗平易,字里行間,透露出對江南山水的熱愛,如《過信州》:“二千里地佳山水,無數(shù)海棠官道旁。 風(fēng)送落紅挽馬過,春光更比路人忙”;《寄友》:“并行沿堤步晚晴,野香牽引過林炯.誰知卻是江南夢,尋到西曹夜直廳”。有的詩篇也表達(dá)了浪跡江湖的人生理想,頗似當(dāng)時(shí)的漢族士大夫,如《贈英上人》:“為愛吟詩懶坐禪,五湖歸買釣魚船。他時(shí)如覓云蹤跡,不是梅邊即水邊。”此外還精于書法、名畫、古器物的鑒賞。

繪畫也呈現(xiàn)文人畫特色,以山水、墨竹著稱,兼及蘭蕙梅菊。畫山水初學(xué)二米,后學(xué)董源、李成、巨然筆法,專取寫意氣韻;墨竹學(xué)黃華,后集眾家之長而“大有思致”。喜用潑墨寫意,氣韻閑逸,元?dú)饬芾欤煺鏍€漫而形神兼?zhèn)洌?dú)步于時(shí),后人有稱:“前朝畫竹誰第一,尚書高公妙無敵”(善住:《谷響集?為陳仲孚題薛公遠(yuǎn)墨竹》)。可與宋代文人畫墨竹的開創(chuàng)者文與可并駕齊驅(qū):“與文湖州并馳,造詣精絕”(鄧文原《巴西文集?故太中大夫刑部尚書高公行狀》)。他對此也很自負(fù),曾自題畫竹詩曰:“子昂寫竹,神而不似;仲賓寫竹,似而不神。其神而似者,吾之兩此君也。”(見王逢:《梧溪集》卷五《高尚書墨竹為何生性題》)此語亦得趙孟頫的首肯,趙在高的《墨竹坡石圖》中題詩曰:“高侯落筆有生意,玉立兩竿煙雨中。天下幾人能解此,蕭蕭寒碧起秋風(fēng)。”。山水畫亦主一代風(fēng)尚,所謂“世之圖青山白云者,率尚高房山”(劉仁本《羽庭集》卷二《題米元暉〈青山白云卷〉》)《圖繪寶鑒》的作者夏文彥稱其畫“怪石噴浪,灘頭水口,烘鎖潑染,作者鮮及”。在江南做官時(shí),常與名士李仲芳、梁貢父、鮮于伯機(jī)、柳貫、虞集等交游,切磋技藝。平時(shí)不輕于作畫,而喜于酒酣興發(fā)之際,好友在側(cè),為之鋪紙研墨,乘快為之。與趙孟頫尤稱至交,經(jīng)常揮毫合作。其詩《趙子昂為袁清容畫春景仿小李》云:“春林如染綴溪容,幾處幽居倚碧峰。不是兩翁情話久,白云深杳未能逢”,可見皆是師法李成山水,審美情趣相投。也曾為趙孟頫之妻管仲姬的墨竹圖題詩:《題管夫人竹窩圖》:“云梢露葉秋聲古,萬玉叢深翠蛟舞。此君擬結(jié)歲寒盟,拄笏相看立煙雨。過雨山窗斜映日,帶煙霜節(jié)總宜秋。凍雷迸出千崖翠;勒此高歌傲素侯。”詩中對管夫人“擬結(jié)歲寒盟”、“高歌傲素侯”的操守不無敬佩,也是自己人生志向的表白,這皆是文人畫講究寄寓、興托的表現(xiàn)。在當(dāng)時(shí)的畫壇地位上與趙孟頫南北相對,為一代畫壇領(lǐng)袖:“近代丹青誰自豪,南有趙魏北有高”(朱德潤《題高彥敬尚書房山圖》)去世后,遺墨一紙,價(jià)值百千緡,因而,出現(xiàn)了許多刻意臨摹的作者,傳世贗品也比較多。

繪畫存世之作有:《云橫秀嶺圖》、《春山晴靄圖》、《墨竹坡石圖》《方棹吟秋圖》、《秋山暮靄圖》、《云山圖》、《墨竹坡石圖》等等傳世。

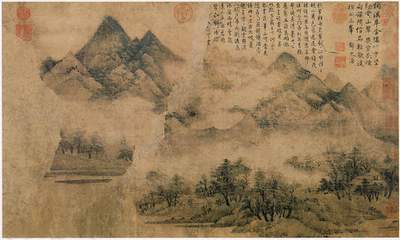

秋山暮靄圖 紙本、設(shè)色,縱47.5厘米,橫84厘米。藏北京故宮博物院。此圖是歷代流傳有重名的高氏之作,畫重山疊嶺、云煙出沒的秋山風(fēng)光。遠(yuǎn)山用墨線勾輪廓,加以青綠淡墨橫點(diǎn),概括表現(xiàn)煙云變幻莫測之態(tài)。山下叢林房舍,依山傍水,氣韻流潤。用筆兼工帶寫,云山、煙樹信筆寫之,房舍筆法工整,無率意之筆。畫風(fēng)學(xué)董源和米芾而又有變化,于簡淡中見法度,嚴(yán)謹(jǐn)中見韻致。無作者款印。畫幅右上側(cè)有元鄧文原題詩和清高宗弘歷的題記。鈐“項(xiàng)墨林鑒賞章”、“五福五代堂古稀天子寶”、“乾隆御覽之寶”等藏印多方。1925年前后,此卷被溥儀攜出故宮,1944年8月在長春偽滿皇宮中被人撕毀,現(xiàn)僅存三分之二。后跋存李國蕃、文志仁二家題記。曾經(jīng)明項(xiàng)元汴及清內(nèi)府收藏。《石渠寶笈續(xù)編》著錄。

高克恭《秋山暮靄圖》

墨竹坡石圖 紙本,水墨,縱121.6cm,橫42.1cm,現(xiàn)藏北京故宮博物館。這是一幅典型的元代文人墨竹畫,高克恭的代表作之一。圖繪秀石一塊,竹二株生于石后,一濃一淡,筆法沉厚挺勁,墨氣清潤,結(jié)構(gòu)謹(jǐn)嚴(yán)。竹葉自然下垂,生動地寫出了竹子在煙雨中挺秀瀟灑的姿態(tài)。

本幅左下方高氏自識:“克恭為子敬作。”鈐“彥敬”印。右側(cè)鈐“清父之印”、“顧氏珍玩”、“吳景旭印”、“仁山鑒定”等鑒藏印6方。“子敬”為元初著名學(xué)者、書法家龔璛。畫面右側(cè)中部有趙孟頫題詩一則:“高侯落筆有生意,玉立兩竿煙雨中。天下幾人能解此,蕭蕭寒碧起秋風(fēng)。子昂題。”下鈐“趙子昂氏”印。從題詩中可看出趙氏對高克恭的墨竹極為推崇,而高氏對自己的墨竹也自視頗高,嘗自謂:“子昂寫竹,神而不似;仲賓(李衎)寫竹,似而不神,其神而似者,吾之兩此君也。”

高克恭《墨竹坡石圖》

10、任仁發(fā)(1254—1327)字子明,一字子垚,號月山道人。松江(今屬上海市)人,和趙孟頫為同時(shí)的元代官員、水利家、畫家。宋咸淳三年(一二六七)舉人,入元官都水庸田副使,究心水利,以浙東道宣慰副使致仕,筑來青樓、攬輝閣于青龍江上終老,卒年七十四。任仁發(fā)是一位很有成就的水利專家,曾先后主持修治浙西吳松江、大都(今北京)通惠河等工程,并有水利工程著作《浙西水利議答錄》十卷傳世,在中國水利史上做出過有益的貢獻(xiàn)。工書善畫,書學(xué)李北海,著有《書史會要》、《書畫史》、《海上墨林》。并著有散文隨筆《六研齋隨筆》、《黃渡鎮(zhèn)志》。畫學(xué)李公麟,工人物、花鳥,尤善畫馬,工力足與趙孟頫相敵。嘗奉旨畫《渥洼天馬圖》、《熙春天馬圖》二幅,仁宗詔藏秘監(jiān)。今北京故宮博物院繪畫館藏有畫馬數(shù)幅,俱極精。著有《練水畫徵錄》。

傳世作品有:《出圉圖》、《二馬圖》、《張果見明皇圖》卷,藏北京故宮博物院;《春水鳧鹥圖》軸,藏上海博物館;《飲中八仙圖》、《貢馬圖》、《橫琴高士圖》《秋林詩友圖》藏臺北故宮博物院;《神駿圖》《三駿圖》《九馬圖》在美國;《飼馬圖》在英國;《文會圖》《牽馬圖》等在日本。

二馬圖 絹本、設(shè)色,縱28.8cm,橫142.7cm,藏北京故宮博物院。二馬圖畫面很簡單,畫幅前邊是一匹壯實(shí)、膘肥肉厚的花馬,昂首,踏著輕快的碎步,尾巴揚(yáng)起飄動,顯得自在得意。隨在這匹馬后邊的則是一匹骨瘦如柴的馬,條條肋骨清晰可見,它低著頭,步履蹣跚,尾巴卷縮著,顯出吃力疲憊之態(tài)。畫家以極其寫實(shí)的手段,采用勾勒的筆法,描畫了馬匹的輪廓,線條極富表現(xiàn)力,然后賦以色澤,頗具唐人畫馬的傳統(tǒng)。此圖畫面雖很簡單,寓意卻很深刻,作者在跋語中云“肥者骨骼權(quán)奇,縈一索而立峻坡,雖有厭飫芻豆之榮,寧無羊腸踣蹶之患。瘠者皮毛剝落,嚙枯草而立風(fēng)霜,雖有終身擯斥之狀,而無晨馳夜秣之勞”。在寫完對兩匹馬的評語后,作者筆鋒一轉(zhuǎn),進(jìn)一步議論道:“世之士大夫,廉濫不同,而肥瘠系焉。能瘠一身而肥一國,不失其為廉;茍肥一己而瘠萬民,豈不貽淤濫之恥歟?”可見此畫是以隱喻的手法,諷刺了那些“肥一己而瘦萬民”的貪官污吏,而為那些“瘠一己而肥一國”的廉吏卻不被重用。作者借此為終生不得志的士大夫鳴不平,表達(dá)自己剛正不阿的心態(tài)。另外,作者在畫中還安排了一個(gè)不大為人注意的細(xì)節(jié),那就是那匹肥馬馬首挽著籠頭,但是韁繩卻松開了,拖在地上;而瘦馬不但有籠頭,韁繩還套在馬脖子上。一匹是沒有約束的脫韁之馬,失去了控制,就會無法無天,魚肉百姓而肥己。另一匹是有約束的拴著韁繩的馬,有了管束才能盡心盡力,克勤克儉。在這里任仁發(fā)似乎又進(jìn)一步闡述了自己對于官吏管理的看法,其用心可謂十分良苦。

任仁發(fā)《二馬圖》

出圉圖 絹本、設(shè)色,縱34.2cm,橫201.9cm,現(xiàn)藏北京故宮博物院。此系任仁發(fā)的早年之作,時(shí)年27歲。任氏繼承韓干、李公麟的寫實(shí)傳統(tǒng)畫法,手法工細(xì)精到,敷色艷麗典雅,形象生動真實(shí),具唐人畫風(fēng)。

該圖畫3位圉官引4匹駿馬出廄,畫風(fēng)柔麗精細(xì),效唐人筆法和用色,圉人亦一身唐裝,反映了作者對唐文化的欽慕。人馬的排列近似職貢圖的平鋪式構(gòu)圖,這已成為任氏長卷構(gòu)圖的基本定式。本幅卷尾有作者名款和年款:“至元庚辰(1280年)春望三日,作出圉圖于可詩堂。月山任子明記。”鈐印“任子明氏”、“月山道人”。“可詩堂”系任仁發(fā)的書齋。引首陸勉篆書“出圉圖”,幅上有清乾隆皇帝題詩,前后總計(jì)有23方印。

任仁發(fā)《出圉圖》