中國古代繪畫簡介(十二):元代士人畫

2、何澄(1223—1316?)卒年不詳,年九十三尚健在。金末元初畫家。燕(今河北省)人。金哀宗時官至太中大夫、秘書少監,元世祖時被召待詔內廷,何澄,大都人。至大初(1308年),時年90歲的何澄時向元武宗進獻界畫佳作《姑蘇臺》《阿房宮》、《昆明池》,用意在于“托物寓意,執藝以諌。”被擢為中奉大夫、昭文館大學士,領圖畫總管。興圣宮成,曾奉皇太后懿旨總其繪事,遷太中大夫、秘書監。以善界畫而得到二品官秩,歷史上實屬僅見。可以想象何澄的界畫成就是相當高的。何澄善界畫。亦善人物鞍馬等。其山水人物畫有南宋院體遺規,鞍馬師法北宋李公麟。畫風雖有南宋院體遺規,亦開元代逸筆先路。其作品曾得到趙孟頫、虞集、柯九思等人的稱譽。曾畫《陶母剪發圖》,頗有影響。在當時畫壇頗負盛名,惟其畫跡傳世絕少,不為后世所重。傳世作品僅有《歸莊圖》卷。

歸莊圖 紙本、水墨 縱41厘米,橫723.8厘米,吉林省博物館藏。此畫取材于陶淵明《歸去來兮》辭。畫面以山水為背景,人物穿插其間,在全景式構圖中,主題人物連續出現,逐段反映陶淵明辭官歸故里的主要情節,與傳稱為晉?顧愷之《洛神賦圖》同一手法。人物線描多用方折筆,山石樹木用枯筆焦墨,間以淡墨暈染,勁健中含秀潤,蒼率中蘊清逸。構圖連接,主題人物反復出現。以工細白描作人物,以較為粗放之筆畫山水樹木,其繪畫手法既有宋時遺韻,又開元代逸筆先路。據卷后題跋知此圖為畫家九十歲時作。從此款語氣看,系后添款,但從字體和墨色看可能是作者自題。圖后有翰林學士張仲壽至大二年己酉(1309)夏所書《歸去來辭并敘》全文,書法甚佳。故此卷在元代已有書畫兩絕之譽。卷后拖尾有姚燧、趙孟頫、鄧文原、虞集、劉必大、揭傒斯、張嗣成、柯九思、危素、吳勉、高琦、張照等諸名人題跋,從題跋中知此卷為何澄九十歲高齡時所畫真跡。鑒藏印記有:疇齊(張仲壽)、高士奇圖書、畢沅審定、朗潤堂印以及嘉慶五璽、宣統三璽。清亡,溥儀攜出,藏于偽滿皇宮。1945年日本投降,流散于長春市民手中,后歸吉林省博物館。

何澄《歸莊圖》(局部)

3、顏輝字秋月,江山(今浙江省江山縣)人,一作廬陵(今江西省吉安市)人。生卒不詳。人稱老畫師,知為宋末元初時人。擅畫道釋人物,元大德年間(1297-1307)曾在輔順宮畫壁畫。所作筆法粗厚,鉤勒粗細咸宜,起伏有致,渲染精到,以水墨烘暈,使畫面襯托出陰暗凹凸,富立體感,有“筆法奇絕,八面生意”之稱,這是一種前無古人之創新畫法,柳貫贊之為“收攬奇怪一筆摸”,與梁楷、法常一脈相承。在元代的道教神仙像的畫家中,顏輝是很有名的一個,他畫的鐵拐仙、劉海蟾等都是在襤褸的外表下,凸顯其不平凡的性格和巨大的精神容量。其《李仙像》、《鐵拐仙人像》中的鐵拐李目光咄咄逼人,形貌粗陋卻一身正氣,反映出仇視當權者之強烈情緒。其鐘馗畫最能代表顏輝繪畫技能及其思想的作品,傳世之作有《鐘馗雨夜出游圖》。在畫法上,顏輝能作細致的工筆描繪,但大多喜作水墨粗筆,用筆勁健豪放。筆法粗獷,有梁楷遺法,以水墨畫居多。顏輝的作品流傳日本較多,對日本室町時代的繪畫有較大影響。藏于日本知恩寺的《鐵拐仙人像》《蛤蟆仙人像》至今仍被日本視為國寶。顏輝亦善畫猿,曾作《百猿圖》,時人戴良釋解其畫意為贊揚猿是“不傷禾稼”的“仁者”。元初統治者在北方辟良田為牧場,并橫征暴斂,顏輝極有可能身處社會下層而苦受其害,以此來批判元廷連猿猴都不如。同時,《百猿圖》也表明了顏輝對生活的仔細考察和對繪畫嫻熟表現技巧的駕馭。亦間作山水,得北宋李成、郭熙法。

其存世之作除《鐘馗雨夜出游圖》外,還有:《李仙像》軸,絹本,水墨,縱146.5厘米,橫72.5厘米,現藏故宮博物院;《觀瀑圖》軸,絹本,設色,縱168厘米,橫107厘米,藏炎黃藝術館;《山水樓閣人物圖》軸藏河南省開封市博物館;《鐵拐仙人像》、《蛤蟆仙人像》軸藏日本京都智恩寺院;《猿圖》絹本設色,縱131.8厘米,橫67厘米, 臺北故宮博物院藏。

鐘馗雨夜出游圖 絹本,水墨淡設色,縱24.8厘米,橫240.3厘米,現藏美國克里夫蘭藝術博物館。畫面繪鐘馗在鬼族是簇擁下雨夜巡游的情形。畫中七個鬼卒,牛頭馬面,頭戴蒙軍頭盔,類似雜要,正擊鼓簇擁鐘馗夜游,寄寓了畫家蔑視蒙古統治者既仇恨又無賴的心情。其筆法渾厚堅實敦樸流暢,不乏宋代院體人物之工細,其造型生動傳神,意態舒暢灑脫抒情而又有藝術性和理,不象劉貫通、王繹等人筆下人物之肖象,準確、逼真、刻板而寫實。畫面清曠幽冷,形象深遂含蓄,堪稱精品。作為對宋體工致寫實畫風的承繼與元代畫風漸顯寫意抒情之勢的前啟,顏輝的人物畫是承前啟后的關捩。

顏輝《鐘馗雨夜出游圖》

百猿圖 絹本、設色,縱131.8厘米,橫67厘米,臺北故宮博物院藏。顏輝曾作《百猿圖》,戴良在題記中曾道破其“圖猿之為狀凡百數”的創作目的:“猿之為猴其形相近也,其舉動相若也。然猿之性類乎仁,遇稼穡不踐踏,見小草木必環之以行,木實未熟則守之。猴之為性恒反是,反是則幾于暴矣”。作者贊揚猿是“不傷禾稼”的“仁者”,正是要暗暗譴責將良田辟為牧場,并橫征暴斂的元初統治者。

畫中巖上老樹垂枝,雙猿伸臂倒掛枝間游戲,猿與松的橫斜交叉恰好平衡,且與中軸相連。筆法粗獷放達,猿周身濃黑、面部作白,五官用焦墨簡點,以濃墨畫猿骨干、腳爪,后用筆擦之,形象真實生動,質感很強。以“蔗渣草結”筆法寫松干枝枝葉,不拘一格、生動潑辣。巖石和樹木枝葉,畫法工整,多方硬之筆,風格獨特。構圖亦頗具匠心,松干由近及遠,直插天空。附枝短杈,使空間分割多樣。

顏輝《百猿圖》(局部)

4、趙孟頫(1254—1322)字子昂,號松雪、水晶宮道人,元代書畫家、文學家。湖州(今屬浙江)人,宋宗室。宋太祖趙匡胤十一世孫,秦王德芳之后。四世祖崇憲靖王趙伯圭為南宋孝宗之兄,孝宗即位后賜第于湖州,故孟頫湖州人。曾祖師垂,祖希永,父與告,仕宋皆為高官。趙孟頫在南宋末曾任真州司戶參軍,宋亡后歸里閑居。元世祖至元二十年(1286)作為南宋遺裔而出仕元朝,官至翰林學士,并封吳興郡公。死后被元英宗追封為魏國公,謚文敏。南宋仕元的士大夫,以趙孟頫最為顯貴,“官居一品,名滿天下”。趙孟頫混跡官場三十余年,作為“宋宗室而食元朝祿”,常常被人詬病。對此,史書上留下諸多爭議和惡評。一股貶低趙孟頫的書風,根本原因是出自鄙薄趙孟頫的為人,所謂“薄其人遂薄其書”,鑒于趙孟頫在美術與文化史上的成就,1987年,國際天文學會以趙孟頫的名字命名了水星環形山,以紀念他對人類文化史的貢獻。散藏在日本、美國等地的趙孟頫書畫墨跡,都被人們視作珍品妥善保存。

趙孟頫博學多才,在詩文、書畫、音樂方面造詣俱深,并皆有出色成就。他精通音樂,有《琴原》、《樂原》,得律呂不傳之妙。經學上著有《尚書注》,詩文清邃奇逸,讀之使人有飄飄出塵之想。其散曲《黃鐘?人月圓》、《仙呂?后庭花》通俗清麗,狀物工致,且有江南風韻,如《仙呂?后庭花》“清溪一葉舟,芙蓉兩岸秋。采菱誰家女,歌聲起暮鷗。亂云愁,滿頭風雨,戴荷葉歸去休”。

前史官楊載稱孟頫之才頗為書畫所掩,知其書畫者,不知其文章,知其文章者,不知其經濟之學。人以為知言云。著有《松雪齋文集》12卷。為人亦善鑒定古器物,特別是在書法和繪畫方面成就最高。其書法,篆、籀、分、隸、真、行、草,無不冠絕。所寫碑版甚多,圓轉遒麗,世稱“趙體”。

在我國書法史上已占有重要的地位。《元史》本傳講,“孟頫篆籀分隸真行草無不冠絕古今,遂以書名天下”。元鮮于樞《困學齋集》稱:“子昂篆,隸、真、行、顛草為當代第一,小楷又為子昂諸書第一。”其書風遒媚、秀逸,結體嚴整、筆法圓熟、世稱“趙體”,與顏真卿、柳公權、歐陽詢并稱為楷書“四大家”。他被稱為是王羲之二代。天竺有僧,數萬里來求其書歸,國中寶之。其代表作有《千字文》、《洛神賦》、《汲黯傳》、《膽巴碑》、《歸去來兮辭》、《蘭亭十三跋》、《赤壁賦》、《道德經》、《仇鍔墓碑銘》等。

在繪畫上,開創了元代新畫風,被稱為“元人冠冕”。他在繪畫中是既師古人,又師造化的典范。一方面他標榜“古意”,反對南宋院畫的纖弱和宋以來職業畫工的“不古”,力追唐與北宋的繪畫。他說:“蓋自唐以來,如王右丞、大小李將軍、鄭廣文諸公奇絕之跡,不能一二見。至五代荊、關、董、范未能與古人比,然視近世筆意遼給予。”“仆所作者,雖未能與古人比,然視近世畫手,則自謂稍異耳。”他自謂其早年作品《幼輿丘壑圖》“粗有古意”,自詡其《人騎圖》“不愧唐人”,他的人物畫偏重描寫經史故事,的確“古意”盎然,其代表作《鵲華秋色》更是被元人譽為“一洗工氣”,“負尚古俊,脫去凡近”。但趙孟頫這種尊重傳統、推崇古人,與完全采取復古主張者是不同的,董其昌曾評趙孟頫的作品說:“有唐之致去其纖,有北宋之雄去其獷”,就是說他在繼承中又有選擇擯棄和創新。趙孟頫所繼承的,是唐與北宋繪畫中重視神韻,追求清雅樸素的畫風。他認為在北宋前的繪畫中,保留著筆墨內在價值和繪畫的本意,繪畫除欣賞功能外,還有認識功能,用筆除有輪廓功能外,還有它自身的審美功能。而用筆的內在審美功能在書法中最能體現。因此他繼錢選之后,提出了“書畫同源說”,他在《秀石疏竹圖》題詩中強調書法中的飛白與畫中的石頭,書法中的籀書與畫中的樹木,書法中的‘八分法’與畫中的竹子都是相通的,都出于同一原理:“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通。若也有人能會此,須知書畫本來同。”他的《秀石疏竹圖》,《雙松平遠圖》皆以飛白法畫石,以書法筆調寫竹,均以筆墨蒼潤見長,可以說是他“書畫同源說”的具體實踐。所以在中國繪畫史上,趙孟頫被視為文人畫承上啟下的領袖人物,董其昌說“文人畫起自東坡,至松雪敞開大門”。所謂大門,即是書畫融合的門徑。他在繼承創新的通同時,又注意師法自然,崇尚寫生。他的《洞庭東山圖》,畫的就是家鄉太湖中的風景;代表作《鵲華秋色圖》是寫贈他的朋友周密的,描繪的是周密故鄉山東濟南城北鵲山與華不注山的景色。趙孟頫曾云:“久知圖畫非兒戲,到處云山是吾師”。可見他從真山水中領悟了山水畫的真諦。

在繪畫題材上和技法上,趙孟頫是無所不能、無所不精:山水、人物、花鳥、竹石、鞍馬無所不能;工筆、寫意、青綠、水墨,亦無所不精。畫風亦有兩種:一是工整,一是豪放。所畫鞍馬人物、山水竹石,如《洞庭東山圖》、《鵲華秋色圖》、《秋郊飲馬圖》、《浴馬圖》、《水村圖》、《楓林撫琴圖》、《怪石晴竹圖》、《紅衣羅漢圖》《人騎圖》《重巖疊嶂圖》、《雙松平遠圖》皆成為后世的范本。他的畫作,今存的有《鵲華秋色圖》卷(臺北故宮博物院藏)、《重漢疊嶂圖》(臺北故宮博物院藏)、《雙松平遠圖》卷(美國大都會藝術博物館藏〕、《秋郊飲馬圖》卷(北京故宮博物院藏),《紅衣羅漢》圖卷(遼寧省博物館藏)。

趙孟頫之子趙雍,孫趙鳳、趙麟亦能畫。有“一門三代七畫家”之譽。

鵲華秋色圖 圖卷,紙本,設色,縱28.4公分,橫90.2公分,現藏于臺北故宮博物院。此是趙孟頫于元成宗元貞元年(1295)從北京回到家鄉湖州后,為友人著名詞人周密所畫。周密原籍山東,卻生長在趙孟頫的家鄉吳興,從未回過山東。趙氏向周密述說其故鄉濟南城北鵲山與華不注山的景色之美,并作此圖相贈,可見是件紀實之作。

此卷畫齊州(今山東濟南)名山華不注和鵲山的秋天景色,畫中平川洲渚,紅樹蘆荻,漁舟出沒,房舍隱現。綠蔭叢中,兩山突起,山勢峻峭,遙遙相對:右方尖峭的雙峰是“華不注山”,左方圓平頂的是“鵲山”。兩座主峰以花青雜以石青,呈深藍色。這與州渚的淺淡、樹葉的各種深淺不一的青色,形成同色調的變化;斜坡、近水邊處,染赭,屋頂、樹干、樹葉又以紅、黃、赭。這些暖色系的顏色,與花青正形成色彩學上補色作用法。運用得非常恰當。作者用寫意筆法畫山石樹木,脫去精勾密皴之習,而參以董源筆意,樹干只作簡略的雙鉤,枝葉用墨點草草而成。山巒用細密柔和的皴線畫出山體的凹凸層次,然后用淡彩,水墨渾染,使之顯得濕潤融,草木華滋。可見趙氏筆法靈活,畫風蒼秀簡逸,學董源而又有創新。此幅作品向來為畫史上認定為文人畫中青綠設色山水的代表之作。

趙孟頫《鵲華秋色圖》

雙松平遠圖 紙本、墨筆,縱26.7厘米,橫107.3厘米,美國大都會藝術博物館藏。圖中近景繪喬松二株立于怪石枯木之中,隔水為起伏的山丘,畫境簡潔清曠,淡雅空靈。雙松用細筆雙鉤,畫法稍工;山石則以帶有飛白松動筆觸勾括,略皴而無染。雖略存宋人李成、郭熙郭畫風之形,但簡括異常,實屬新體,更具書法筆趣和文人墨戲的意味。卷首自識“子昂戲作雙松平遠”,卷尾又跋云:“仆自幼小學書之余,時時戲弄小筆,然于山水獨不能工。蓋自唐以來,如王右丞、大小李將軍、鄭廣文諸公奇絕之跡,不能一二見。至五代荊、關、董、范輩出,皆與近世筆意遼絕。儀所作者,雖未敢與古人比,然視近世畫手則自謂稍異耳。因野云求畫,故書其末,孟頫”。于此可見,趙孟頫欲棄南宋院體畫風而直追唐、五代諸大家的藝術追求

趙孟頫《雙松平遠圖》

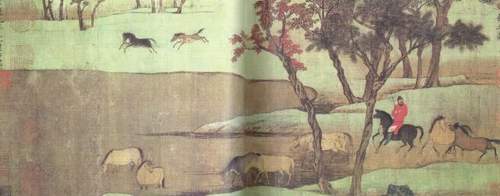

秋郊飲馬圖 絹本、設色,縱26.4厘米,橫100厘米,現藏北京故宮博物院。此為趙孟頫鞍馬人物畫的代表作。畫面是江南初秋時節,牧人趕著一群馬到河岸邊飲水的情景。畫中岸邊林木環繞,湖水平緩無波,牧馬人身著紅袍,手持馬鞭,正側首看著正在嬉戲的二馬。10匹馬都健壯肥碩,有的步入河中飲水,有的在岸邊追逐,有的互相嬉戲,有的引頸長鳴,神態各異。整個畫面樹木清秀,河水平緩無波,馬的造型生動,表現了自然景致的優美此圖布局講究藏露,中景露地不露天,人馬、坡石、林木都置于右半部,人馬向左方走,把來處藏于畫外。左方只露出樹干和溪水,把樹干和遠山、遠水藏于畫外。堤岸、溪水向左方延伸,通過岸上兩馬的奔逐,點出境外無限的景物。構圖均衡有致,物象雖具體而微,整體卻極簡括。

作者將書法用筆融入進繪畫之中,人馬線描工細勁健,嚴謹中蘊雋秀;樹木、坡石行筆凝重,蒼逸中透著清潤,工細中不乏松動與飄逸。綠岸、丹楓、紅衣,設色濃郁中顯清麗,大面積渲染,不加皴擦與點斫,色不掩筆,淳厚而富于韻致,從中可以看出作者繼承了唐人的遺風。可見趙孟頫承前人畫馬傳統,加上他對馬的生活習性深入觀察,在創作中表現了馬的神采并在技巧上有所突破。除人物、山水、竹石,畫馬也是趙孟頫的拿手好戲,宗法李公麟,但能自出新意。除這件作品外,趙孟頫還有“浴馬圖卷”及“人騎圖卷”。此圖右上方自書“秋郊飲馬圖”,左上方署“皇慶元年十一月子昂”,以此年推算,趙孟頫年五十九歲。后幅有元柯九思等人題記,并由柯九思、梁清標及清內府收蕆,著錄于《汪氏珊瑚網》、《佩文齋書畫譜》等

趙孟頫《秋郊飲馬圖》