中國古代繪畫簡介(十二):元代士人畫

30、王冕(1287年一1359年),字元章,一字元肅,別號很多,有煮石山農、竹齋生、會稽山農、會稽外史、梅花屋主、九里先生、江南古客、江南野人、山陰野人、浮萍軒子、竹冠草人、梅叟、飯牛翁、煮石道者、閑散大夫、老龍、老村等。諸暨(今屬浙江)人。出身農家,幼年喪父,在秦家放牛,每竊入學舍聽諸生讀書,暮乃返,忘其牛。秦老怒撻之,已而復然。因往依僧寺,每晚坐佛膝上,映長明燈讀書。后從會稽學者韓性學習,終成通儒。但屢應試不第,遂將舉業文章付之一炬。行事異于常人,時戴高帽,身披綠蓑衣,足穿木齒屐,手提木制劍,引吭高歌,往返于市中。或騎黃牛,持《漢書》誦讀,人以狂生視之。著作郎李孝光欲薦作府吏,冕宣稱:“我有田可耕,有書可讀,奈何朝夕抱案立于庭下,以供奴役之使!”遂下東吳,入淮楚,歷覽名山大川。游大都,老友秘書卿泰不華欲薦以官職,力辭不就,南回故鄉。隱居會稽九里山,種梅千枝,筑茅廬三間,題為“梅花屋”,自號梅花屋主,以賣畫為生,制小舟名之曰“浮萍軒”,放于鑒湖之阿,聽其所止。又廣栽梅竹,彈琴賦詩,飲酒長嘯。朱元璋攻取越州,屯兵九里山,聞其名,欲授以諮議參軍置于幕府,不就。元惠宗至正十九年(1359),朱元璋派兵丁請冕為官。冕以出家相拒,并將居所該為白云寺。旋卒于蘭亭天章寺。

王冕是元代著名畫家。他寫詩作畫自然與一般士大夫吟風弄月、消愁遣恨有所不同。由于他“耕無寸田,牧無風芻”,生活困難到冬天無棉絮過冬,草屋破漏無力修補,家中破甑無糧,妻子忍饑挨餓,不得已只好采野菜充饑。他不能像倪瓚、王蒙等可以隱居山中,優游歲月,不得不直接參加體力勞動,蓬頭赤腳,下田耕種,栽植竹、茶、桑、麻及雜糧等來維持生活。對這種貧苦生活的描述,在他的詩文中隨處可見,如“九里先生兩鬢皤,今年貧勝去年多。敝衣無絮愁風勁,破屋牽蘿奈雨何。數畝豆苗當夏死,一畦蘆穄入秋瘥。相知相見無他語,笑看生前白鳥過”,“我窮衣袖露兩肘,回視囊中無一有”(《九里山中》);“白日力作夜讀書,鄰家鄙我迂而愚。破甑無粟妻子悶,更采黃精作朝頓。”(《過山家》);“江南古客無寸田,半尺破硯輸租錢。好山好水難夤緣,荃房日薄蒙荒煙”(《有感》)。但詩人的可貴之處在于,盡管生活境遇如此貧困,但他寧愿耕作賣畫度日,不愿奔走豪門乞食,充分表現了一個藝術家的堅貞不屈的性格。在《鐵網珊瑚》里他曾作這樣表白:“今年老異于上年,須發皆白,腳病行不得,不會奔趨,不能諂佞,不會詭詐,不能干祿仕,終日忍饑過”。王冕詩作可貴之處還在于,他的詩里充滿了反抗精神,揭露當時的民族矛盾和階級矛盾,表現了對祖國命運和對勞動人民災難的深切關懷,如《江南民》:“江南民,誠可憐,疫癘更兼烽火然。軍旅屯駐數百萬,米粟斗值三十千。去年奔走不種田,今年選丁差戍邊。老羸饑餓轉溝壑,貧窮徭役窮熬煎。”《悲苦行》:“前年鬻大女,去年賣小兒。皆因官稅迫,非以饑所為。布衣磨盡草衣折,一冬幸喜無霜雪。今年老小不成群,賦稅未知何所出。”表現出對民生疾苦的深切同情;揭露元朝統治階級的暴政的,如《喜雨歌贈姚煉師》:“今年大旱值丙子,赤土不止一萬里。米珠薪桂水如汞,天下蒼生半游鬼。南山北山云不生,白田如紙無人耕。吾生正坐溝壑嘆,況有狼虎白日行”;“胡兒凍死長城下,始信江南別有春”,“不要人夸顏色好,但留正氣滿乾坤”更是不畏強暴的正氣歌。明初三大詩人之一的劉基對王冕詩作表示“大敬”說:“觀元章所為詩,直而不絞,質而不俚,豪而不誕,奇而不怪,博而不濫,有忠君愛民之情,去惡拔邪之志,懇懇悃悃見于詞意之表,非徒作也,因大敬焉。”(《竹齋詩集?原序》”。明初三大詩人中的另一位宋濂為王冕作傳,在“傳”中贊頌王冕詩作說:“當風日佳時,操觚賦詩,千百不休,皆鵬騫海怒,讀者毛發為聳。”(宋濂《王冕傳》)

王冕兼能刻印,用花乳石作印材,相傳是他始創。繪畫上工畫墨梅,亦善寫竹石。畫梅學楊無咎,花密枝繁,行草健勁,生意盎然,尤善于用胭脂作梅骨體,簡練灑脫,別具—格。其《墨梅圖卷》畫橫向折枝墨梅,筆意簡逸,枝干挺秀,穿插得勢,構圖清新悅目。用墨濃淡相宜,花朵的盛開、漸開、含苞都顯得清潤灑脫,生氣盎然。其筆力挺勁,勾花創獨特的頓挫方法,雖不設色,卻能把梅花含笑盈枝,生動地刻畫出來。不僅表現了梅花的天然神韻,而且寄寓了畫家那種高標孤潔的思想感情。加上作者那首膾炙人口的七言題畫詩,詩情畫意交相輝映,使這幅畫成為不朽的傳世名作。自北宋以降,歷代畫家以梅花為題材的繪畫作品不可勝數,但大多數只是在描繪梅花的形貌,很難有人能夠人木三分地表現出梅花那種傲骨崢嶸、清雅高逸的內在精神,這是和畫家自身條件分不開的,也就是所謂“畫梅須高人,非人梅則俗”(清朱方靄《畫梅題記》)的道理。元代王冕之所以能夠在畫梅上取得如此高超的成就,不僅依賴于他純熟的技法,同時也有賴于他對高尚人格精神的追求。王冕的作品帶有強烈的思想性,他往往是借助筆下的梅花抒寫自我的胸懷。清代吳仲倫說:“王元章喜寫野梅,不畫宮梅。”這是因為官梅經過了人工雕琢,失去了自然本性,而野梅則是一派天真,沒有任何的粉飾與虛偽,它更適合表現王冕孤傲純真的本性。王冕的這種本性正是為后人所稱頌的。王冕的墨梅對明代畫梅高手如劉世儒、陳憲章、王牧之、盛行之等影響甚大。

王冕流傳至今作品共十五幅,除《三君子圖》外,其余均為各種情態的梅花圖。上海博物館藏三幅《墨梅圖》、北京故宮藏一幅《墨梅圖》卷(此幅在趙雍、王冕、朱德潤、張觀、方從義合裝圖五段卷中),臺北故宮博物院藏兩幅《南枝春早圖》、《幽谷先春圖》一頁(集古名繪冊之一)、《梅竹雙清》一卷。兩幅流入日本,三幅藏于美國各大博物館中,僅有一幅珍藏在海外私人藏家手上。

墨梅圖 紙本、水墨,縱31.9厘米,橫50.9厘米。現藏北京故宮博物院。此圖是他晚年畫梅藝術臻于化境的杰作,時年六十八歲,深為后人珍重。

此圖有兩大特色:一是詩畫并重,上面有作者的一首七絕:“吾家洗硯池頭樹,個個花開淡墨痕。不要人夸好顏色,只留清氣滿乾坤”。這不僅繼承了文人水墨畫詩畫結合的傳統特征,而且個性突出,寄寓極深,畫意臻于至境,詩亦足流傳千古。至今仍被選入各種詩文選本乃至中小學課本之中。第二是體現了王冕墨梅繁花密枝的典型風格。王冕墨梅出于北宋揚無咎派。但宋人畫梅大都疏枝淺蕊,此幅則寫繁花密枝,別開生面。清代朱方藹曾說:“宋人畫梅,大都疏枝淺蕊。至元煮石山農(王冕)始易以繁花,千叢萬簇,倍覺風神綽約,珠胎隱現,為此花別開生面。”這幅《墨梅圖》即是繁花密枝的代表作。此圖作倒掛梅。枝條茂密,前后錯落。枝頭綴滿繁密的梅花,或含苞欲放,或綻瓣盛開,或殘英點點。正側偃仰,千姿百態,猶如萬斛玉珠撒落在銀枝上。白潔的花朵與鐵骨錚錚的干枝相映照,清氣襲人,深得梅花清韻。干枝描繪得如彎弓秋月,挺勁有力。梅花的分布富有韻律感。長枝處疏,短枝處密,交枝處尤其花蕊累累。勾瓣點蕊簡潔灑脫。王冕畫梅在對花朵與末梢枝干的處理上,摒棄釋仲仁與揚補之的遺法,自成新意,形成枝繁花盛的特色,是對畫梅藝術的一大貢獻,對后世畫壇影響很大。

畫幅中有作者題詩署款: “乙未年春正月朔寫于草堂”。詩塘及裱邊四周,相繼有名人文徵明、薛章憲、鄧小平、徐霖、王韋、唐寅、陳沂等人題詩。

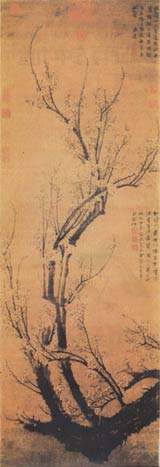

王冕《墨梅圖》

南枝早春圖 水墨、絹本、縱141.3厘米,橫53.9厘米。臺北故宮博物院藏。

這幅《南枝春早圖》亦是王冕的代表作,畫面上,一枝老梅虬枝如鐵,從左上方以s型直插向右下角,粗壯的主干以書法的筆意奮力寫出,挺勁灑脫,渾樸自然,沒有絲毫的拖泥帶水。枝干的末梢長短粗細各有不同:“有如斗柄者;有如鐵鞭者;有如鶴膝者;有如龍角者;有如麟角者;有如弓梢者;有如釣竿者。”(湯垕《畫鑒》)雖種種不一,但俱是神完氣足,勁力充彌,有的末梢雖有繞指之柔,也如百煉精鋼,彈扣之間仿佛錚然有聲。在花瓣的畫法上,王冕更是別出心裁,他把揚補之“筆分三趯攢成瓣”的一筆三頓的畫法演化成為一筆兩頓挫,又以“破蕊法”畫出花蕊,使花瓣能夠分出上下高低、陰陽向背,與自然法理相吻合,這種方法是繪畫史上的一個開創。所以,明代的徐渭在看到王冕畫的梅花后也發出了“吾圈花少讓元章筆”的慨嘆。

構圖上古人主張的“疏可走馬,密不透風”構圖觀念在這幅作品中體現得尤其明顯。在枝干交錯中,繁花簇簇點綴其間,疏密有序,聚散得當。茂密處雖花枝滿目卻絲毫不顯塞滯,疏朗處氣息通暢又能夠給人以水天無盡的遐思,更襯托出梅花的清雅高逸。

王冕《南枝春早圖》

31、陳立善,生卒年不詳。黃巖(今浙江黃巖)人。元至正(1341-1368)中為慶元路(今浙江寧波市)照磨,工畫墨梅,兼工竹石、水仙,與王冕(1287-1359)齊名。所畫梅花枝干用飛白筆法寫出,幾如拗鐵,蒼老多姿,嫩蕊疏花,瀟灑幽致;畫竹用筆挺拔流暢,枝葉清灑,逗雨舞風,饒有情趣。傳世作品有至正十一年(1351)作《墨梅圖》軸,左方署款“至正辛卯人日,黃巖陳立善寫”。畫中有明嘉靖十七年(1538)王同祖(字繩武,號前峰,文徵明甥)題“探梅四絕”詩;至正二十五年(1365)作《梅花水仙竹石圖》軸,現均藏故宮博物院。子處亨,號方山,畫梅妙得其傳。至正中期任慶元路照磨①。善畫梅竹,與王冕齊名。畫梅用飛白筆法,枝干蒼勁多姿;畫竹運筆迅猛,一氣呵成。有《墨梅圖》軸、《梅花水仙竹石圖》傳世,《故宮書畫集》收錄。

32、王繹(1333-?)字思善,號癡絕生,嚴州(今浙江建德)人,居浙江杭州,系曲藝人王曄之子,元末的著名肖像畫家。王繹少年時“篤志好學,雅有才思”,喜繪畫,十二三歲“已能丹青,亦能寫真”,畫小像精細逼真,后經吳中山水、人物畫家顧逵指授,技藝精進,所畫多線條素描,少顏色暈染。繹畫像往往在與對方談笑之間,默記其音容情態,待胸有成竹,手才落筆描寫。所畫既能貌似,亦復傳神,“非惟貌人之形似,抑且得人之神氣”(夏文彥《圖繪寶鑒》)。擅長人物寫像,曾為李五峰作一光頭小像,面部僅大如錢,而形神與真人無毫發之差。曾自云:“凡寫像,須通曉相法。善人之面貌部位,與夫五岳四瀆,各各不侔,自有相對照處,而四時氣色亦異”,“彼方叫嘯談話之間,本真性情發現,我則靜而求之,默識于心,閉目如在目前,放筆如在筆底。”其傳世作品《楊竹西小像圖》卷(與倪瓚合作),是其僅存世作品,小像面部全用細筆 勾勒,略施淡墨烘染,結構比例準確,頗具神彩。藏于故宮博物院。

王繹亦是位繪畫理論家,著有《寫像秘訣》,為其畫肖像的經驗之談。其中《彩繪法》《寫真古訣》《收放用九宮格法》等內容,為現存較古之畫像著述,有較高的理論價值。

楊竹西小像 紙本,水墨,縱27.7厘米,橫86.8厘米,藏于臺北故宮博物院。這是一幅元代人物肖像畫的經典作品,由王繹與著名山水畫家倪瓚共同繪制。此此圖所繪應為楊謙歸老林泉后的晚年肖像,倪瓚補畫松石平坡。楊謙號平山,別號竹西居士,又號青溪道士,松江人。世居赤松溪上,讀書不仕。日與文士尊酒聲伎唱酬,王繹所畫肖像著力表現楊竹。西心胸豁達,怡然自得之態。圖中楊謙頭戴烏巾,右手執杖,衣袍寬松,面相清癯、磊落而有神。人物面部均以淡墨為之,以線為主,略事烘染,著墨不多而神情畢肖,較好地表現了楊竹西“清謙謹慎”的性格。畫像后襯以小石、弧松,更加烘托了楊竹亡在宋亡后不仕朝遷的氣節。倪瓚所補松石,筆墨枯淡、松秀,與人物相得益彰,共同構成了一幅精美的肖像畫作品。畫中倪瓚題云:“楊竹西高士小像,嚴陵王繹寫,句吳倪瓚補作松石。癸卯二月。”癸卯為至正二十三年,即公元1363年。卷后有元人鄧元祜、楊維禎等十一家題記。鈐有明、清收藏家項元汴、伍元蕙、宋犖、賀逢錫、裴景福等藏印48方,又半印5方。

王繹、倪瓚《楊竹西小像圖》

33、陸廣,生卒年不詳,元末畫家,字季弘,號天游生,吳(今江蘇蘇州)人。畫山水取法黃公望、王蒙,落筆蒼古,用墨不凡。其寫樹枝有鸞舞蛇驚之勢。其畫風格輕淡蒼潤,蕭散有致,后人評其格調在曹知白、徐賁之間。能詩,工小楷。至正二十二年(1362)嘗作《雪山圖》,存世作品有《五瑞圖》。

五瑞圖 紙本、著色,縱126.1公分,橫60.6公分,現藏臺北故宮博物院。該幅畫芝、蘭、萱草、朱竹、大樁,足以坡石。芝蘭芳草喻人家佳子弟,大樁長年,萱草忘憂,竹報平安,故名之日五瑞。鑒藏印有“乾隆御覽之寶”、“宣統御覽之寶” 石渠寶笈三編延春閣著錄。

陸廣《五瑞圖》

34、馬琬,元末畫家,約卒于明洪武年間。字文璧,號魯鈍生,秦淮(今江蘇南京)人,元末客居松江(今屬上海市)。少年時曾就學于楊維楨。楊極推重他的畫,因此名望甚高,“三吳人以重金購之”。

至正九年(1349),楊維楨到松江呂良佐所辦潢溪義塾講授《春秋》,馬琬前往就讀。亦工詩文、書法,人稱三絕,頗負時譽。《西湖竹枝詞》稱他“自少有志節,詩工古歌行,尤工畫,然皆其天姿之所出也”。元至正八年(1348),顧瑛在昆山界溪的玉山草堂與江浙一帶文人宴游唱和,馬琬與楊維楨、張雨、倪瓚、郯韶等經常赴約。當年編印的兩本詩集《玉山草堂詩》和《西湖竹枝詞》中,都有馬琬的詩作。著有《灌園集》。至正十年(1350)結交黃公望,受到更深影響。至正二十五年(1365),結交王蒙。王蒙作《長林話古圖》,畫楊維楨和他本人,馬琬為之題贊:“草樹離離落照間,清言輸與兩翁閑。就中消受無人會,滿耳清泉滿眼山。”次年(1366年)作《春山清霽圖》卷,豐滿清秀,有董源、黃公望筆意,現(藏臺灣故宮博物院)。明太祖洪武三年(1370)官撫州知府。

馬琬擅畫山水人物,遠法董源、巨然和米芾,近師黃公望,畫法多作淺絳,筆墨清潤,構圖密茂。頗負時譽。善畫山水,工詩能書。平時和貝瓊等遍游當地山水,寫生作畫。貝瓊曾題詩道:“長憶青溪馬文璧,能詩能畫最風流。酒酣落筆皆天趣,剪斷巴江萬里秋。”并說他的畫“三吳人以重價購之”。他為楊謙所作《喬岫幽居圖》軸(藏臺灣故宮博物院),結構復雜嚴謹,用黃公望筆法,但稍嫌板滯。

傳世作品有至正二十六年(1366)作《春山清霽圖》卷,現藏臺北故宮博物院;至正九年(1349)作《暮云詩意圖》軸,藏上海博物館;《雪岡渡關圖》藏故宮博物院;《青山紅杏圖》冊頁,藏天津市藝術博物館;《夏山欲雨圖》藏日本大阪市立美術館;《溪山行旅圖》軸,藏美國高居翰先生景元齋。《秋林釣艇圖》現藏臺北故宮博物院。

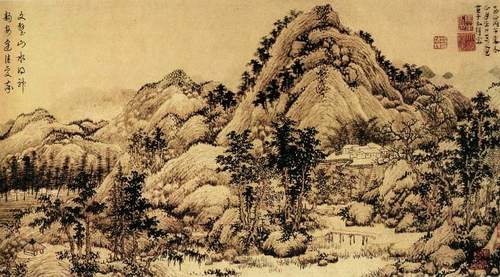

春山清霽圖 紙本/墨筆,縱27厘米,橫102.5厘米,臺北故宮博物院藏.《春山清霽圖》為《元人集錦卷》之一。圖中山脈蜿蜒,溪流曲折,有人蕩舟其間。沙洲上樹木成林,山間叢樹蓊郁,構境優美深曲。山石用長披麻皴繁皴密點,書風近董源、巨然。

馬琬《春山清霽圖》