中國(guó)古代繪畫簡(jiǎn)介(十一):宋、遼、金士人畫

11、李公麟(1049—1106)北宋畫家,字伯時(shí),安徽舒城人,神宗熙寧三年登進(jìn)士第,曾歷任南康長(zhǎng)恒尉,泗州錄事參軍,哲宗元祐年間進(jìn)入中央,先后任中書門下刪定官、御史臺(tái)檢法和朝奉郎等。李公麟登仕之際,正是北宋政局發(fā)生激烈變化之時(shí),但他與新黨的王安石和舊黨的蘇軾、王詵、米芾等都有較密切的交往。他為王安石畫過(guò)《定林蕭散圖》,也創(chuàng)作了描繪王詵、蘇軾等等聚會(huì)的著名的《西園雅集圖》。他為人淡泊自守,“仕官居京十年不游權(quán)貴之門”、“從仕三十余年,未嘗一日忘山林”,并未卷入黨爭(zhēng)的漩渦,因此一生也較為平坦。元符三年(公元1100年)因病辭歸于家鄉(xiāng)龍眠山莊,自號(hào)龍眠居士。

李公麟精于文學(xué),善鑒別古器物,尤精書畫。是宋代文人士大夫畫家中的卓越代表。其繪畫題材的廣闊是歷代文人畫家少有的。舉諸道釋人物、鞍馬、宮室、山水、花鳥無(wú)所不能,尤精于。尤工人物和畫馬。畫人物“能分別狀貌,使人望而知其廊廟館閣、山林草野、閭閻藏獲、臺(tái)輿皂隸,至于動(dòng)作態(tài)度、顰伸俯仰、大小美惡……尊卑貴賤,咸有區(qū)別”其代表作《郭子儀單騎見(jiàn)回紇圖》(又稱《免胄圖》)表現(xiàn)唐朝名將郭子儀在回紇侵?jǐn)_中以單騎退兵的歷史故事,塑造了在鋪天蓋地箭拔弩張的回紇兵陣前,從容鎮(zhèn)定身著儒服的郭子儀形象。這種不戰(zhàn)而屈敵之兵,是中華民族傳統(tǒng)軍事思想的精髓。《歸去來(lái)辭圖》描繪陶淵明“臨清流而賦詩(shī)”的意態(tài),表現(xiàn)出為人的高潔操守,也是詩(shī)人自我志向的寫照;畫杜甫《茅屋為秋風(fēng)所破歌》詩(shī)意,則著重突出這位憂國(guó)憂民詩(shī)人“安得廣廈千萬(wàn)間,大批天下寒士俱歡顏”的憂患情懷,他和《圣賢圖》(孔子及七十二弟子像,今存石刻本)一樣,皆滲透著宋代文人畫的精神寄托和情感趨歸。他還畫過(guò)《昭君出塞》、《蔡琰還漢》、《李廣射胡兒馬》等歷史人物畫,反映了他對(duì)宋、遼、西夏緊張對(duì)峙下對(duì)民族命運(yùn)的關(guān)切,也體現(xiàn)了宋代繪畫的時(shí)代特色。李公麟還擅長(zhǎng)宗教人物畫,他的《維摩詰像》那種“隱幾忘言之狀,清羸示病之容”,體現(xiàn)的是那種淡泊、寧?kù)o,正是人格獨(dú)立、才華深潛的宋代士大夫形象寫照,成為古代士人畫的楷模。其《華嚴(yán)經(jīng)變相圖》的豐富構(gòu)圖,《觀自在菩薩像》等,皆注重注重內(nèi)心的刻劃,體現(xiàn)了他杰出的藝術(shù)才華。

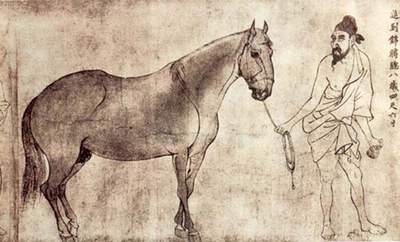

李公麟尤擅畫馬,蘇軾稱贊他:“龍眠胸中有千駟,不惟畫肉兼畫骨”(《次韻吳傳正枯木歌》)。其代表作《五馬圖》,描繪皇家駟監(jiān)和左騏驥院的五匹駿馬,由五位奚官或圉人牽引,駿馬或靜止或緩步徐行,一舉一動(dòng),都能感到戰(zhàn)馬的神駿,用筆簡(jiǎn)潔傳神。奚官或圉人的不同民族身分和神情上也表現(xiàn)的洗練精確而細(xì)致。宋代繪畫,強(qiáng)調(diào)深入生活,細(xì)致觀察,李公麟更是如此。他在畫馬上的成就很大程度上來(lái)自深入生活和細(xì)致觀察。他多次畫過(guò)畫騏驥院的御馬,“每過(guò)太仆廨舍”,對(duì)御馬“必終日縱觀。至不暇與客語(yǔ)”。他又注重吸取前人之長(zhǎng)而加以創(chuàng)造,據(jù)文獻(xiàn)記載,他還曾臨摹過(guò)韓干《天馬圖》,韋偃的《牧放圖》“集眾所善以為已有。更自立意,專為一家。若不蹈襲前人,而實(shí)陽(yáng)法其要”。

李公麟還十分注意繪畫的立意、構(gòu)圖和布局,對(duì)作品主題的挖掘和內(nèi)容的表現(xiàn)有深刻的見(jiàn)解:“大抵公麟以立意為先,布置緣飾為次”(《宣和畫譜》)。其晚年代表作《龍眠山莊圖》以長(zhǎng)卷形式描繪莊園十六處,構(gòu)圖布局各有側(cè)重,各不相同,又皆突出山石林泉之美和主客間悠然自在,滲透著畫家對(duì)林泉高致的向往。李公麟還發(fā)展了白描手法,“掃除粉黛、淡毫清墨”,“不施丹青,而光采動(dòng)人”。用富有表現(xiàn)力的線描構(gòu)成樸素優(yōu)美的藝術(shù)形象,顯露出單純洗練、樸素自然的藝術(shù)效果。白描成為獨(dú)具一格的傳統(tǒng)繪畫樣式的形成和提高,李公麟有著重大貢獻(xiàn)。

李公麟存世之作有《五馬圖》、《臨韋偃牧放圖》、《免胄圖》、《維摩詰像》、《十六小馬圖》、《龍眠山莊圖》、《輞川圖》、《九歌圖》、《洛神賦圖》、《草堂圖》、《蓮社圖》、《明皇演樂(lè)圖》、《農(nóng)節(jié)圖》、《西園雅集圖》、《明皇醉歸圖》、《維摩演教圖》、《汴橋會(huì)盟圖》、《白描羅漢圖》、《海會(huì)圖》、《百馬圖》等。

五馬圖 紙本墨筆,縱29.3厘米,橫225厘米,無(wú)名款。《五馬圖》為其傳世佳作,后人推其為宋畫中之第一。該卷系職貢類題材,作一人一馬狀。圖以白描的手法畫了五匹西域進(jìn)貢給北宋朝廷的駿馬,各由一名奚官牽引。五匹馬依次為:鳳頭驄、錦膊驄、好頭赤、照夜白、滿川花,皆為雄馬,均是西域的貢品,分屬宋廷的左騏驥院和左天駟監(jiān)。而五位奚官則前三人為西域裝束,后兩人為漢人。其形象和裝束,姿態(tài)各異,無(wú)一雷同:有飽經(jīng)風(fēng)霜、謹(jǐn)小慎微者;有年輕氣盛、執(zhí)韁闊步者;有身穿官服、氣度驕橫者。五人的面部刻畫很簡(jiǎn)單,但結(jié)構(gòu)異常準(zhǔn)確,狀貌極其生動(dòng),須眉之間,不但可視其年齡、身份、民族,甚至從表情可以窺其內(nèi)心。

馬的造型因品種而異,大小、肥瘦、高低、毛色各別,但極其溫順,顯得馴養(yǎng)有素。雖只是白描勾畫,卻非常具有質(zhì)感。從馬的輪廓,似乎感覺(jué)得到其內(nèi)在的骨骼肌肉,略加烘染后,又似乎能感覺(jué)到其皮毛、斑紋。

在藝術(shù)上的獨(dú)創(chuàng)首先體現(xiàn)在純熟的白描技法上,他把盛行于唐代吳道子時(shí)代的“白畫”發(fā)展為具有豐富表現(xiàn)力的畫種–白描,該幅就是確立這一畫種的標(biāo)志。雖不著彩色,仍可使觀者從剛?cè)帷⒋旨?xì)、濃淡、長(zhǎng)短、快慢的線條變化中感受到富有彈性的肌膚、松軟的皮毛、筆挺的衣衫、粗厚的棉袍等各不相同的質(zhì)感。單是描繪衣服的褶紋就有“十八描”之稱。畫家在白描的基礎(chǔ)上又微施淡墨渲染,輔佐了線描的表現(xiàn)力,使藝術(shù)效果更為完善,線條更如“行云流水”,飄逸而行止如意,體現(xiàn)了文人畫注重簡(jiǎn)約、儒雅和淡泊的審美觀。自此之后,幾乎所有的白描人馬畫無(wú)不源出于李公麟的白描藝術(shù)。

該幅無(wú)作者名款,共分5段,前4段均有北宋黃庭堅(jiān)的箋記,每匹馬后有宋黃庭堅(jiān)題字,謂馬之年齡、進(jìn)貢時(shí)間、馬名、收于何廄等,后紙有黃氏跋語(yǔ),稱為李伯時(shí)(公麟)所作。另有北宋、南宋初的曾紆跋,言及黃庭堅(jiān)題于元祐五年(1090)。幅上兩處有乾隆帝的題文,鈐有清“樂(lè)壽堂鑒藏寶”等印20方。該畫二戰(zhàn)以前藏于私家,戰(zhàn)后失蹤,現(xiàn)有珂羅版藏于北京故宮博物院圖書館。

李公麟《五馬圖》卷一

李公麟《五馬圖》卷二

免胄圖 紙本,墨筆白描,縱32.3厘米,橫223.8厘米。現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院又名《郭子儀單騎見(jiàn)回紇圖》,落款“臣李公麟進(jìn)”,《石渠寶笈續(xù)編》著錄。此卷描繪唐代名將郭子儀說(shuō)服回紇大破吐蕃一事。關(guān)于這一著名戰(zhàn)事,《舊唐書》有詳細(xì)記載。唐太宗廣德二年(764),回紇、土蕃西域諸國(guó)數(shù)十萬(wàn)大軍,入侵長(zhǎng)安,郭子儀奉命率軍鎮(zhèn)守涇陽(yáng),由于雙方兵力懸殊,郭子儀決定親赴敵營(yíng),希望說(shuō)服回紇將領(lǐng)退兵,郭子儀是大唐名將,頗受蕃將敬重,當(dāng)郭子儀脫去戎裝,單騎來(lái)到回紇陣前,回紇統(tǒng)帥藥葛羅一見(jiàn),心悅誠(chéng)服,下馬跪迎,雙方言和,藥葛羅立即退兵,并發(fā)誓不再侵唐。

《免胄圖》卷所繪即為郭子儀率數(shù)十騎免胄(徒手不著盔甲)見(jiàn)回紇首領(lǐng)大酋,大酋舍兵下馬拜見(jiàn)的情景。圖卷左側(cè)是郭子儀所率部將兵騎,儀容鎮(zhèn)定,佇立于側(cè)。右側(cè)是入侵關(guān)中的回紇兵騎,陣營(yíng)龐大而惶惶無(wú)措。回紇大酋著戎裝,攜副將滾鞍落馬,正單膝跪地作欽服之狀,拜見(jiàn)免胄著燕服的郭子儀。郭神情雍穆誠(chéng)懇,俯身援手以禮相見(jiàn),體現(xiàn)出從容大度的一代名將風(fēng)范。

李公麟《免胄圖》

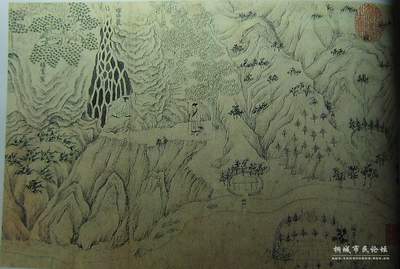

龍眠山莊圖 紙本、水墨畫,縱28.9cm,橫364.6cm。又名《山莊圖》,據(jù)說(shuō)是李公麟晚年歸隱后之作,現(xiàn)存者為摹本,藏于臺(tái)北故宮博物院。李公麟在哲宗元符三年(1100)因病辭歸于家鄉(xiāng)后,在龍眠山筑龍眠山莊,自號(hào)龍眠居士,終日或嘯臥、或行吟、或坐禪其間。

此圖仿王維的《輞川圖》描繪龍眠山莊一帶發(fā)真塢、薌茅館、瓔珞巖、墨禪堂、雨花巖等景點(diǎn)的美景和人物活動(dòng)。畫面自西而東凡數(shù)里,巖諤隱見(jiàn),泉源相屬,山行者路窮于此。通過(guò)這些精心設(shè)計(jì)的人物活動(dòng)與場(chǎng)景,表達(dá)李公麟對(duì)其隱居之地的眷念和贊美。乾隆在題跋指出這件《山莊圖》摹本并不完整,對(duì)照蘇轍為龍眠山莊所作的詠景詩(shī)可知,至少缺了五個(gè)場(chǎng)景。分散于各地的《山莊圖》紙、絹摹本,場(chǎng)景雖有連續(xù)或?yàn)樵?shī)文分隔等不同,但可據(jù)之約略拼湊出原作全貌。

圖卷一開始以籬笆圍繞的屋舍表示發(fā)真塢、薌茅館,采用鳥瞰式的角度、宛若藏寶地圖般地標(biāo)注著這些地方的相對(duì)位置,并帶領(lǐng)觀者進(jìn)入李公麟個(gè)人的理想隱居之處。《山莊圖》講究布局,除了主要景點(diǎn)之外,許多畫面的小角落也都細(xì)膩地安排了有趣的空間與人物活動(dòng)。如“瓔珞巖”、“墨禪堂”、“雨花巖”等處,乍看不過(guò)是三個(gè)文士靜坐的洞窟,在洞窟上沿還可以看到一只遞茶的小手,而巖洞后方,也另有兩位交談的僮仆露出臉來(lái),以此表達(dá)巖洞后方可以通到山徑之中。懸崖上正攀爬在樹上的小僮,似乎想要搖動(dòng)樹上的花朵,落在三位文士身上;李公麟利用這兩個(gè)分景的組合,暗示“雨花巖”得名的緣由,同時(shí)雙腳泡在水里的文士,也傳達(dá)著悠閑與高士濯足的旨趣。同時(shí)“瓔珞巖”、“墨禪堂”、“雨花巖”等景點(diǎn)的命名,也可以看到畫家的禪宗旨?xì)w,這都充分顯示了文人畫的寄寓和旨趣。所以蘇軾在觀畫后《題李伯時(shí)山莊圖后》曾高度評(píng)價(jià)其畫的內(nèi)在含蘊(yùn)和表達(dá)技巧是“有道有藝”說(shuō):“居士之在山也,不留于一物,故其神與萬(wàn)物交,其智與百工通。雖然,有道有藝,有道而不藝,則物雖形于心,不形于手。吾嘗見(jiàn)居士作華嚴(yán)相,皆以意造,而與佛合。佛菩薩言之,居士畫之,若出一人,況自畫其所見(jiàn)者乎?”。蘇轍則寫下二十首絕句,逐一詠歌畫面上的“建德館”、“瓔珞巖”、“華嚴(yán)堂”等二十個(gè)景點(diǎn)。也強(qiáng)調(diào)畫家面的內(nèi)蘊(yùn)和畫家的旨?xì)w,如“此心初無(wú)住,每與物皆禪。如何一丸墨,舒卷化山川”(《墨禪堂》);“佛口如瀾翻,初無(wú)一正定。畫作正定看,于何是佛性”(《華巖堂》)。于此可看出李公麟的這幅山水畫在北宋詩(shī)文大家眼中的價(jià)值。

李公麟《龍眠山居圖》(局部)

12、郭熙(1023—1085后)字淳夫,河陽(yáng)溫縣(今河南孟縣東)人。熙寧(1068-1077)間為圖畫院藝學(xué),后任翰林待詔直長(zhǎng)。神宗對(duì)他的畫非常欣賞,“受眷被知,評(píng)在天下第一”以致在宮中作畫“不知其數(shù)”。當(dāng)時(shí)的紫宸殿、化成殿、睿思殿,到處都有他畫的屏風(fēng)或壁畫。

郭熙是北宋優(yōu)秀山水畫家及繪畫理論家。工畫山水,并兼長(zhǎng)影塑。山水取法李成,又融合范寬、董源之長(zhǎng)并多有創(chuàng)新:畫山石多用“卷云”或“鬼臉”皴,畫樹枝如蟹爪下垂,松葉如鉆針;畫山則聳拔盤回,水源多作高遠(yuǎn)。有畫“遠(yuǎn)山多正面,折落有勢(shì)”的習(xí)慣。《格古要論》將郭熙所作山水技法和風(fēng)格總結(jié)為:“山聳拔盤回,水源高遠(yuǎn),多鬼面石、亂云皴、鷹爪樹,松葉攢針,雜葉夾筆、單筆相半,人物以尖筆帶點(diǎn)鑿,絕佳”。畫技上筆勢(shì)雄健,水墨明潔。其早期風(fēng)格較工巧,晚年落筆益壯,常于高堂素壁,放手作長(zhǎng)松巨木,回溪斷崖,奪岫絕壑,表現(xiàn)峰巒秀拔、云煙變幻之景,千狀百態(tài),而且重視氣韻與意境的創(chuàng)造。他現(xiàn)存的《早春圖》、《窠石平遠(yuǎn)圖》、《幽谷圖》等都可以看出其“稍取李成之法”,“然后多所自得”(《宣和畫譜》)的清新畫格,有“獨(dú)步一時(shí)”之譽(yù)。其《早春圖》細(xì)致地畫出冬去春來(lái)大地復(fù)甦的細(xì)微變化,《幽谷圖》深山中的寒泉和老健的枯樹,均給人以強(qiáng)烈印象。郭熙主張深入真山實(shí)水作觀察體驗(yàn)為創(chuàng)作的前提。在深入實(shí)際體察時(shí),他采用了對(duì)比的觀察方法,從中體會(huì)到“西北之山多渾厚”,“其山多堆阜,盤礴而連延,不斷于千里之外,介丘有頂而迤邐,拔萃于四逵之野”。《窠石平遠(yuǎn)圖》中的窠石和遠(yuǎn)山正體現(xiàn)了這些“然后多所自得”的特征。畫的是北方的深秋。從對(duì)比觀察中,他畫后人將其與李成并稱“李郭”,與荊浩、關(guān)仝、董源、巨然均為五代、北宋間山水畫大師。為當(dāng)時(shí)畫院畫家楊士賢、顧亮、陳椿、胡舜臣、朱銳等所師法。

郭熙也是著名的繪畫理論家,其《林泉高致》是宋代也是我國(guó)傳統(tǒng)繪畫理論中的杰作,將在后面的“繪畫理論”部分加以重點(diǎn)介紹。郭熙創(chuàng)作活躍期,正是北宋山水畫尤其是文人水墨山水發(fā)展鼎盛期,為他的繪畫理論提供了豐富的創(chuàng)作實(shí)踐。郭熙也是著名的繪畫鑒賞家,有較強(qiáng)的鑒賞眼力,曾受命鑒定過(guò)宮中的秘藏。

存世作品有《早春》、《關(guān)山春雪》、《窠石平遠(yuǎn)》、《幽谷》等圖。所著畫論,由其子思纂集為《林泉高致》等。?????

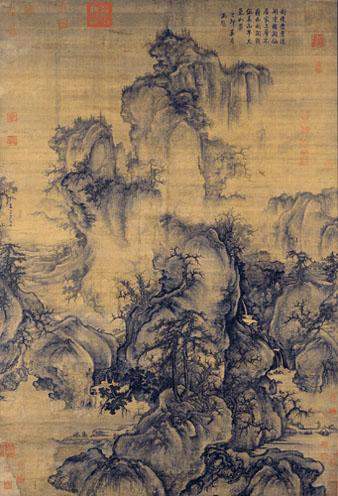

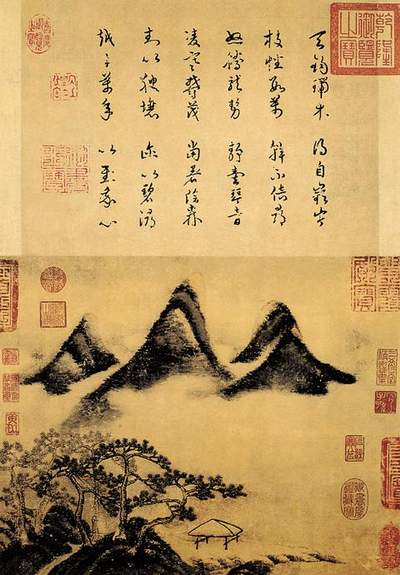

早春圖 圖軸、絹本、設(shè)色,縱158.3厘米,橫108.1厘米,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

這幅畫以全景式高遠(yuǎn)、平遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)相結(jié)合之構(gòu)圖,表現(xiàn)初春時(shí)北方高山大壑的雄偉氣勢(shì)。近景有大石和巨松,背后銜接中景扭動(dòng)的山石,隔著云霧,兩座山峰在遠(yuǎn)景突起,居中矗立,下臨深淵,深山中有宏偉的殿堂樓閣。左側(cè)平坡逶迤,令人覺(jué)得既深且遠(yuǎn)。畫面給人們一種早春即將來(lái)臨的感受:冬去春來(lái),大地復(fù)蘇,山間浮動(dòng)著淡淡的霧氣,傳出春的信息;山間泉水淙淙而下,匯入河谷,橋路樓觀掩映于山崖叢樹間;水邊、山間活動(dòng)的人們?yōu)榇笞匀辉鎏砹藷o(wú)限的生機(jī)。

構(gòu)圖上主要景物集中在中軸線上,遠(yuǎn)處山峰聳拔,氣勢(shì)雄偉;近處圓崗層疊,山石突兀,山又“多正面,折落有勢(shì)”;山間泉水淙淙而下,匯入河谷,橋路樓觀掩映于山崖叢樹間。細(xì)微處有呼應(yīng),大開合處相顧盼,氣勢(shì)渾融,為觀者營(yíng)造了“可行”、“可望”、“可游”、“可居”的境界。郭熙長(zhǎng)于作大幅,善于表現(xiàn)高遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)、平遠(yuǎn)空間和四時(shí)朝暮的變化,其構(gòu)圖奇變、畫面內(nèi)容之豐富的特點(diǎn),在此幅畫中尤可得見(jiàn)。技法上以粗闊扭曲的線條,描繪山石輪廓,再用干濕濃淡不同的墨色,層層皴擦出巖石表面的紋理,因?yàn)樾螤钕窬砬脑茐K,所以稱為“卷云皴”;山石間的林木,或直或欹,或疏或密,姿態(tài)各異。樹干用筆靈活,樹多蟲枝,枝條上多有像鷹爪、蟹爪之類的小枝,稱為“蟹爪枝”,是承襲自宋初李成一系的特色。整幅畫用筆勁健、精練,筆法生動(dòng)多變,用墨清潤(rùn)秀雅,氣格幽靜清曠而又渾厚。

《早春圖》該畫有著明確的紀(jì)年,畫面左側(cè)題有:“早春,壬子年郭熙筆。”下有“郭熙筆”長(zhǎng)方朱文印—方。鈐蓋作者印章,這在北宋的畫中是很少見(jiàn)的。

郭熙《早春圖》

窠石平遠(yuǎn)圖???? 絹本、立軸、縱120.8厘米,橫167.7厘米,現(xiàn)藏北京故宮博物院。

畫面描繪的是北方深秋田野清幽遼闊的景色。作品中近景為寒林秋樹窠石清溪,遠(yuǎn)方山巒隱隱可見(jiàn),作品的上部空曠,展現(xiàn)出一派秋高氣爽的優(yōu)美風(fēng)光。畫面近景,溪水清淺,岸邊巖石裸露,石上雜樹一叢,枝干蟠曲,有的葉落殆盡,有的畫出老葉,用淡墨渲染。遠(yuǎn)處,寒煙蒼翠,荒原莽莽,群山橫列如屏障,天空清曠無(wú)塵,是一派深秋的景象。

郭熙在其繪畫理論專著《林泉高致》中,曾談到對(duì)秋山的感受:“秋山明凈而如妝”,“秋山明凈搖落人肅肅”。《窠石平遠(yuǎn)圖》正體現(xiàn)作家對(duì)秋山的感受,畫中沒(méi)有蕭瑟的秋意和悲涼。從構(gòu)圖的氣勢(shì),用筆的利爽來(lái)看,給人以肅穆、莊重、清神的美感。特別是曲折的溪水,明澈澄鮮,不激不怒,且清且淺,與歷歷的窠石相聯(lián)系,給人以“水落石出”的感覺(jué)。這一深秋景色富于神韻,是一般畫家難以察覺(jué)和表現(xiàn)得出的。

郭熙又曾將中國(guó)山水畫取景構(gòu)圖概括為高遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)、平遠(yuǎn),所謂“三遠(yuǎn)”。《窠石平遠(yuǎn)圖》畫幅左側(cè)有款“窠石平遠(yuǎn)”四字,標(biāo)明此圖采用的是“平遠(yuǎn)”法。關(guān)于“平遠(yuǎn)”郭熙曾解釋說(shuō):“自近山而望遠(yuǎn)山,謂之平遠(yuǎn)”。畫中取景,視平線在下部約三分之一處,平視中使景物集中。自前景透過(guò)中景而望遠(yuǎn)景,層次分明,表現(xiàn)出縱深的空間距離,畫面雖著墨不多,但境界闊大,氣勢(shì)雄壯,用筆硬勁而秀俊,全圖情景交融,出神入畫,顯示出畫家的晚年?duì)t火純青的藝術(shù)造詣。

在郭熙的山水畫理論中,主張深入真山實(shí)水作觀察體驗(yàn)為創(chuàng)作的前提。畫中的窠石和遠(yuǎn)山體現(xiàn)作者在實(shí)際觀察中所領(lǐng)悟的“西北之山多渾厚”,“其山多堆阜,盤礴而連延,不斷于千里之外,介丘有頂而迤邐,拔萃于四逵之野”這些地域形體特征。樹石畫法與郭熙《早春圖》相似,但細(xì)部描畫較簡(jiǎn)略。窠石用卷云皴,以表現(xiàn)北方山水的渾厚和盤礴,這也是郭熙山水的典型技法與風(fēng)格。

畫幅左側(cè)有款“窠石平遠(yuǎn)”四字及“元豐戊年(1078)郭熙畫”。鈐“郭熙印章”一方。有“敕賜臨濟(jì)壹宗之印”等印記十一方和半印一方。據(jù)此知為郭熙晚年杰作,也是欣賞他的畫作和理解他的美術(shù)理論的絕佳作品。

郭熙《窠石平遠(yuǎn)圖》

13、惠崇(965—1017),福建建陽(yáng)人,-作淮南人。北宋畫家,僧人。善詩(shī),北宋初年,有僧侶9人,以詩(shī)著名,他們是:建陽(yáng)惠崇、劍南希晝、金華保暹、南越文兆、天臺(tái)行肇、汝沃簡(jiǎn)長(zhǎng)、貴城惟鳳、江南宇昭、峨眉懷古,其中惠崇尤多佳句,為九僧之首。他有《摘句圖》一百聯(lián),為人傳誦。《訪楊云卿淮上別墅》可為五律代表。他的五言詩(shī)作,佳句頗多,如:“照水千尋迥,棲煙一點(diǎn)明”(《詠池露》);“河分岡勢(shì)斷,春入燒痕青”(《訪楊云卿淮上別墅》);“河冰堅(jiān)度馬,塞雪密藏雕”(《塞上》);“繁霜衣上積,殘?jiān)埋R前低。”(《早行》)“禽寒時(shí)動(dòng)竹,露重忽翻荷”(《楊秘監(jiān)池上》)等。其(《詠池露》)還有一段詩(shī)壇佳話:據(jù)李頎《古今詩(shī)話》,宰相寇準(zhǔn)請(qǐng)惠崇到自家花園賽詩(shī),抓閹分題。惠崇拈得“池上鷺月”詩(shī)題,于是繞行池徑,默默地苦心思索,忽然用兩指指向天空,微笑地說(shuō):“已得之,已得之,此詩(shī)功在明字,凡五押之不倒,今得之”,這就是“照水千尋迥,棲煙一點(diǎn)明”兩佳句。詩(shī)人用“照水”來(lái)喻“明”,由“明”而反襯“照水”之遠(yuǎn),明中見(jiàn)遠(yuǎn);“棲煙”蘊(yùn)含著“遠(yuǎn)”,卻是透明的。他把光與色有機(jī)的調(diào)和在了一起,給人以清新脫俗的美感。

惠崇亦工畫水禽,尤擅繪水鄉(xiāng)景色,點(diǎn)綴鵝雁鷺鷥,他擅長(zhǎng)畫精巧、富詩(shī)情的小景畫,尤其擅長(zhǎng)表現(xiàn)秋天的景色。他所描繪的江南,無(wú)論是“煙雨蘆雁”還是“秋水坡塘”,都能引發(fā)許多文人雅士的共鳴,人稱“惠崇小景”。技法上注重運(yùn)用透視的繪畫技藝,把秀麗山川,藝術(shù)地取入畫中,自成一格,脫俗不凡。他所作《秋浦雙鴛圖》,前景繪蘆葦敗荷,中景畫鴛鴦一雙棲于岸上,遠(yuǎn)景為岸際天空,全景給人一種秋天虛曠瀟灑氣氛,具有詩(shī)的意境,情景交融,灑落生姿。故他的畫品,博得不少文人詩(shī)客的贊譽(yù):王安石有詩(shī)贊曰:“畫史紛紛何足數(shù),惠崇晚年吾最許”;蘇軾有《惠崇春江曉景》詩(shī)題其畫,詩(shī)云:“ 竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短,正是河豚欲上時(shí)”;詩(shī)人兼書法家黃庭堅(jiān)對(duì)惠崇小景亦備加稱許:“惠崇筆下開生面,萬(wàn)里晴波向落暉。梅影橫斜人不見(jiàn),鴛鴦相對(duì)浴紅 。”

惠崇的畫作,對(duì)后世影響深遠(yuǎn)。郭若虛《圖畫見(jiàn)聞志》稱贊其山水小景說(shuō):其“工畫鵝雁鷺鷥,尤工小景,善為寒汀遠(yuǎn)渚、瀟灑虛曠之象,人所難到也”。明董其昌題惠崇《溪山春曉圖》,將惠崇與巨然并論,稱其二人畫作“皆畫家之神品也”。

惠崇的畫作,流傳至今的不多,有《沙汀煙樹圖》,《溪山春曉圖》《秋浦雙鴛圖》等。

沙汀煙樹圖 絹本、設(shè)色,縱24厘米,橫24.5厘米,原被清室收藏。辛亥革命后,溥儀以賞賜的名義,讓其弟溥杰將此圖攜出宮,后此畫輾轉(zhuǎn)入藏東北博物館,即今遼寧省博物館。此圖描繪了江南水鄉(xiāng)初春之景:春江水暖,潺潺流淌,引得許多水鳥嬉戲其中。畫面左側(cè),水面之上,有兩只水鳥比翼雙飛,煞是動(dòng)人。河岸邊有水草搖曳,浮萍微動(dòng)。兩岸之上,沙汀平鋪,綠樹成蔭。近處岸上,楊柳正吐新綠,枝繁葉茂,生機(jī)無(wú)限。對(duì)岸叢樹茂密,煙靄籠罩,若隱若現(xiàn),撲朔迷離。此圖雖然描繪的是初春時(shí)萬(wàn)物復(fù)蘇的情景,但空曠清逸、煙嵐迷蒙的畫境不免讓人頓生傷春之感。?

惠崇《沙汀煙樹圖》

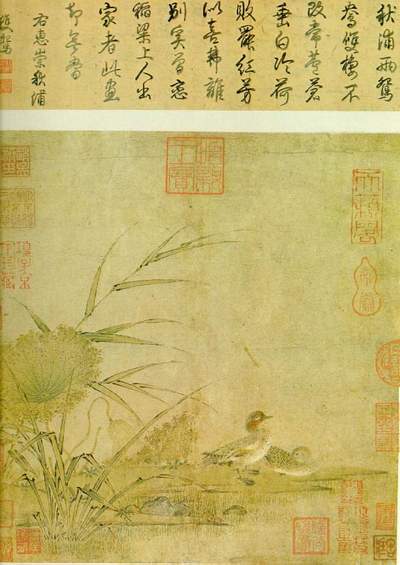

秋浦雙鴛圖?? 冊(cè)紙,淺設(shè)色,縱27.4厘米x,寬26 .4厘米,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院

畫面描繪著初秋時(shí)分,河岸邊的閑情野趣。一對(duì)小水鴨(原誤題為鴛鴦)在河岸旁駐足停息,轉(zhuǎn)頸梳理毛羽,氣氛安寧清靜。畫家以枯萎的荷葉、蘆葦點(diǎn)出“秋”的季節(jié),淡雅的設(shè)色更為這件畫作增添了清冷的秋意。小水鴨的羽毛用細(xì)筆點(diǎn)簇而成,將羽毛的蓬松感表露無(wú)遺。而用墨筆勾勒的蘆葦與草葉輪廓,更與以沒(méi)骨法細(xì)膩點(diǎn)簇的荷葉,形成了勁拔、秀潤(rùn)的對(duì)比。

此圖虛實(shí)相映成趣,畫風(fēng)清新之外,也帶幾分詩(shī)情,雖然難以肯定為惠崇真跡,但仍不失為一幅耐人細(xì)心品味的宋代小品佳作。

惠崇《秋浦雙鴛圖》

14、文同(1018—1079)字與可,世稱石室先生,四川梓州永泰(今四川鹽亭縣東北)人,出生于“儒服不仕”家庭,仁宗皇祐元年(1049)登進(jìn)士第,初任邛州(四川邛崍縣)軍事判官,又調(diào)大邑(今屬重慶)政事。神宗元豐元年(1078)任湖州太守,病死于赴任途中,故亦號(hào)文湖州。文同能詩(shī)人、兼擅書法,與表兄弟蘇軾之間常有書信唱和。又擅繪畫,同蘇軾一起皆是宋代文人畫的創(chuàng)立者,以善畫墨竹聞名。他在《詠竹》中贊美竹子“心虛異眾草,節(jié)勁逾凡木”,“得志遂茂而不驕,不得志瘁瘠而不辱。群居不倚,獨(dú)立不懼”,把竹視為自我人格的張揚(yáng)和寫照。他偏愛(ài)畫扭曲的紆竹,因?yàn)檫@種變形而又頑強(qiáng)向上的紆竹更符合他愈挫愈勇的性格特征。據(jù)蘇軾《文與可筼筜谷畫偃竹記》,他還擅畫“偃竹”,以此來(lái)抒發(fā)人生遭際上的感慨。他曾對(duì)蘇軾表露過(guò)此類創(chuàng)作意圖:“吾乃學(xué)道未至,意有所不適而無(wú)以遣之,故一發(fā)于墨竹”,可見(jiàn)畫竹是他渲泄情感,遣發(fā)胸懷的手段。蘇軾論其畫竹“根莖節(jié)葉,牙角鏤脈,千變?nèi)f化,末始相襲,而各當(dāng)其處,合于天造,厭于人意,蓋達(dá)士之所寓也。”也是肯定其創(chuàng)新精神和寄興寓志的內(nèi)涵。技法上運(yùn)用書法用筆,自然圓渾,墨色偏淡,節(jié)與節(jié)之間雖斷離而有連屬意。畫小枝行筆疾速,柔和而婉順,枝與枝間橫斜曲直、顧盼有情。畫竹葉,創(chuàng)濃墨為面、淡墨為背之法,學(xué)者多效之,形成墨竹一派,稱為“湖州派” ,把五代以來(lái)興起的墨竹推向新水平。

畫竹必須先愛(ài)竹,愛(ài)竹必先由觀竹而起,觀竹則必須親自養(yǎng)竹,這就是宋人的繪畫觀,文同即是如此:他愛(ài)竹,認(rèn)為“竹如我,我如竹”,他將自己的住所命名為“墨君堂”、“竹塢”,并在居處遍植竹林,經(jīng)常以竹為伍,細(xì)心觀察竹的不同形態(tài),觀察竹在晴晦雨雪等不同氣候條件下的變化,做到蘇軾所稱贊的“畫竹先有成竹于胸”(《文與可筼筜谷畫偃竹記》)。宋代著名書法家黃庭堅(jiān)也認(rèn)為“有成竹于胸中,則筆墨與物俱化”,只有通過(guò)觀竹、愛(ài)竹,對(duì)竹的充分理解,執(zhí)筆時(shí)才能不期而然地將胸中之竹納入毫端,這正是文同墨竹出神入化的原因。

文同的“湖州竹派”與同時(shí)的米芾的“云山畫派”在宋代乃至中國(guó)繪畫史上都有過(guò)重大影響。墨竹在唐代就有,王維畫竹即負(fù)盛名,又有蕭悅畫竹,白居易為之題詩(shī)。五代畫竹者更多,黃荃、李夫人、程凝、李坡皆善畫竹。但后人評(píng)論墨竹畫,無(wú)不以文同為首選。米芾的《畫史》、《宣和畫譜》、郭若虛《圖畫聞見(jiàn)志》,元代畫竹名家李衍的《竹譜》,皆視文同為宋代文人畫的開創(chuàng)者尤其是墨竹的第一人。

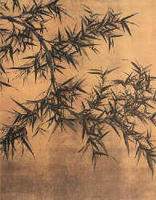

墨竹圖 雙拼絹本、墨筆 縱131.6厘米 橫105.4厘米,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。全圖呈“∽”形構(gòu)圖,吳鎮(zhèn)在《墨竹譜》中將這種構(gòu)圖稱之謂“俯而仰”。此圖竹竿曲屈而勁挺,似竹生于懸崖而掙扎向上的動(dòng)態(tài)。《宣和畫譜》認(rèn)為“竹本以直為上,修篁高勁,架雪凌霜,始有取也”,此種彎曲的竹子自然是不可取的,但文同卻偏愛(ài)畫這種變形而又頑強(qiáng)向上的紆竹,因?yàn)檫@更符合他愈挫愈勇的性格特征,將此作為自我人格的張揚(yáng)和寫照。全圖,竿、節(jié)、枝、葉,筆筆相應(yīng),一氣呵成。充分體現(xiàn)了文同非凡的筆墨功力和對(duì)竹的深刻的理解。竹葉更是筆筆有生意,逆順往來(lái),揮灑自如,或聚或散,疏密有致。在墨色的處理上更富有創(chuàng)造性,濃淡相間。以濃墨寫竹葉的正面,以淡墨表現(xiàn)竹葉的背面,使全圖更覺(jué)墨彩繽紛和有豐富的層次。史傳文氏之竹“濃墨為面,濃墨為背”,于此可見(jiàn)。郭若虛在《圖畫見(jiàn)聞志》中稱贊文同墨竹:“富瀟灑之姿,逼檀欒之秀,疑風(fēng)可動(dòng),不筍而成者也”,此圖亦可見(jiàn)此一斑。

本幅無(wú)款,有“靜閑口室”、“文同與可”二印。詩(shī)塘有明人王直及陳質(zhì)題詩(shī)。

文同《墨竹圖》

15、王詵(約1048—1104),字晉卿,居開封。太原(今屬山西)人。北宋畫家。出身貴族,妻為英宗之女蜀國(guó)公主,官駙馬都尉。家有寶繪堂,收藏法書名畫,常與蘇軾、蘇轍、黃庭堅(jiān)、米芾交往甚密,趙佶未做皇帝時(shí)也與他有很深的交情。政治上屬于蘇軾、司馬光等所謂舊黨,王安石變法期間因受蘇軾牽連一度遭貶逐。

王詵善詩(shī)詞、書法,也是繼承郭熙之后,具有幽美抒情風(fēng)格的重要山水畫家,尤工畫山水。他遍游了祖國(guó)的名山大川,好寫江上云山、幽行寒林與平遠(yuǎn)風(fēng)景。技法上參用李思訓(xùn)和李成兩家法規(guī),用李成皴法之外又引入了金碧山水的某些設(shè)色法。在李成的清逸中融入了李思訓(xùn)的華麗,從而形成了自己的獨(dú)特風(fēng)貌,人們稱其畫風(fēng)“清潤(rùn)可愛(ài)”。又兼寫墨竹,學(xué)文同。他的山水著重表現(xiàn)情境,如“煙江遠(yuǎn)壑”,“柳暖漁浦、桃溪葦村”等,“皆詞人墨卿難狀之景”(郭若虛《圖畫見(jiàn)聞志》)。其傳世之作《漁村小雪圖》用水墨描繪初冬雪霽的漁村郊野,在描繪陽(yáng)光空氣、遠(yuǎn)江空闊及和平寧?kù)o的氣氛渲染上頗為成功。《煙江疊嶂》把山景與江景對(duì)襯加以描繪,抒寫作者胸懷,構(gòu)思造意上受到當(dāng)時(shí)和后世的稱贊。《瀛山圖》為青綠著色,寫夢(mèng)中所見(jiàn)仙山,追求典雅的裝飾風(fēng)格。 存世作品有《煙江疊嶂》、《漁春小雪》、《瀛山圖》等圖。

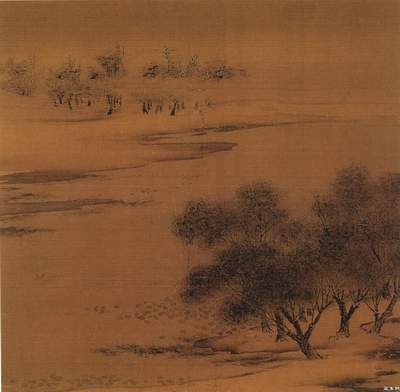

漁村小雪圖 手卷、絹本、設(shè)色,縱44.4厘米 ,橫219.7厘米現(xiàn)藏北京故宮博物院。

本幅圖寫雪后漁村的清幽景象:漁民正在水中拉網(wǎng),岸頭寒林蟠曲,隱士正興致勃勃地踏雪郊游。其中漁民的勞作和整個(gè)畫面的陰冷荒寒氣氛形成對(duì)比對(duì)比,令人玩味。畫面后段為一片林木虬曲,雜樹以水墨點(diǎn)綴而成,松針用筆尖銳,重鉤,可以見(jiàn)出李成的影響。畫家在水墨山水中適當(dāng)融入了金碧重彩設(shè)色,以泥金及蛤粉勾染山嶺樹杪,表現(xiàn)出雪后陽(yáng)光閃耀的效果,顯得十分和諧。此圖行筆尖勁清散,在刻畫物態(tài)上十分精細(xì)自然,工中帶寫;用墨則明潤(rùn)秀雅,華滋淳厚,注重氣氛的烘染。至于用色則更富創(chuàng)見(jiàn),不僅在繪天山坳處用墨青作了處理,托出山嶺坡岸的積雪,又在崖巔、樹頂上用哈粉漬染,表現(xiàn)積雪在陽(yáng)光下燦爛奪目的景象。顯示出王詵的獨(dú)特藝術(shù)風(fēng)貌。

此圖創(chuàng)作于王詵被貶之后,更反映出作者在迭遭政治打擊后向往山林隱逸的情致。卷尾上有乾隆皇帝依蘇東坡題《煙江疊嶂圖》韻之七言詩(shī),稱此圖開卷“已覺(jué)冷風(fēng)拂面浦,又如濕氣生銀田”。可見(jiàn)這幅畫的氣氛表現(xiàn)得非常到家,所以王石谷才將它作為枕中秘寶而收藏。

??

王詵《漁春小雪圖》(局部)

16、米芾(1051-1107)北宋書畫家。初名黻,字元章,號(hào)襄陽(yáng)漫士、海岳外史等。世居太原(今屬山西),遷襄陽(yáng)(今屬湖北),后定居潤(rùn)州(今江蘇鎮(zhèn)江)。徽宗時(shí)召為書畫學(xué)博士,曾官禮部員外郎,人稱“米南宮”。因舉止顛狂,又有“米顛”之稱。能詩(shī)文,擅書畫,精鑒別。行、草書得力于王獻(xiàn)之,用筆俊邁,有“風(fēng)檣陣馬,沉著痛快”之評(píng),與蔡襄、蘇軾、黃庭堅(jiān)合稱“宋四家”。

米芾為宋代文人畫代表人物。所作山水,從董源演變而來(lái),突破了勾廓加皴的傳統(tǒng)技法,天真爛漫,不求工細(xì),自謂“信筆作之,多以煙云掩映樹石,意似便已”。技法上多以水墨橫點(diǎn),人稱“米點(diǎn)皴”,而其山水面貌多云煙變滅之景,在中國(guó)山水畫中別具一格。畫史上稱“米家山”、“米氏云山”,并有“米派”之稱。現(xiàn)存的《春山瑞松圖》、《溪山雨霽圖》、《遠(yuǎn)岫晴云圖》等,均系出后人摹本。其書畫理論著作有《畫史》、《書史》。

春山瑞松圖 立軸、紙本、設(shè)色,縱62.5厘米,橫44厘,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

此圖描繪的是云霧掩映的山林景色。圖中白云滿谷,遠(yuǎn)山聳立云端,近處古松數(shù)株隱顯于霧氣中。松下有亭,空無(wú)一人。山巒青綠暈染,再加“米點(diǎn)”(亦稱“落茄被”),松樹筆法細(xì)致、嚴(yán)密。用淡墨、淡色表現(xiàn)霧中樹木、十分成功,作品描寫的中心不是山峰林木,而是山中浮動(dòng)的云霧。通過(guò)云霧表現(xiàn)春山的濕潤(rùn)、靜謐和松樹的矯健挺拔。畫中山石樹木的造型秀雅溫和,松樹姿態(tài)婉然,山石以“米點(diǎn)皴法”,青翠柔麗,使景物開闊、平靜而凄迷,顯示出春日潤(rùn)濕而有生趣的意境。在中國(guó)傳統(tǒng)山水畫發(fā)展中,米芾獨(dú)樹一幟。畫風(fēng)被稱為“米家山水”、“米氏云山”,其技法被稱為“米點(diǎn)”。此圖即是明證:圖中突破了過(guò)去運(yùn)用線條表現(xiàn)峰巒、云水、樹木的傳統(tǒng)方法,把王維以來(lái)的“水墨瀉染”、王洽的“潑墨”、董源的“淡墨輕嵐”及其點(diǎn)子皴,根據(jù)多雨迷漾變幻無(wú)常的江南自然景色,加以融會(huì)貫通,創(chuàng)為以橫點(diǎn)為主,畫煙云變化,雨霽煙消的山水。

不能確證為米芾所作,有可能為宋人仿作。畫面左下角有“米芾”二字款,為后人所加。

米芾《春山瑞松圖》

17、趙令穰 北宋畫家。字大年,汴京(今河南開封)人。生卒年不詳,宋太祖趙匡胤五世孫。官至光州防御使﹑崇信軍觀察留后,卒贈(zèng)“開府儀同三司”,追封“榮國(guó)公”。 趙令穰幼時(shí)即愛(ài)書畫﹐富于文學(xué)修養(yǎng)﹐家藏有晉唐以來(lái)法書名畫。他與蘇軾、黃庭堅(jiān)、米芾等一代文人時(shí)相往來(lái)。趙佶(宋徽宗)為端王時(shí)亦與他交游﹐切磋畫藝。

趙令穰為宋代文人畫代表作家之一。幼好繪畫,雅有美才,慕王維、李思訓(xùn)、畢宏、韋偃的畫名,訪求作品,刻意臨摹,為時(shí)不久,便能逼真。擅畫設(shè)色平遠(yuǎn)小幅,寫陂湖、水村、煙林、鳧雁,風(fēng)格清麗,很好地表達(dá)出靜謐、優(yōu)雅的意境。因身處皇族之列,游蹤不能出京郊五百里,故不能為高山大嶺,所畫題材多局限于兩京(開封、洛陽(yáng))郊外景物,故每成一圖,蘇軾見(jiàn)之便嘲謂:“此必朝陵(朝拜皇陵)一番回矣!”又工畫雪景,類王維,兼能墨竹、禽鳥。嘗學(xué)蘇軾作小山叢竹,在士大夫中頗受稱譽(yù)。黃庭堅(jiān)題其所畫蘆雁云:“揮毫不作小池塘﹐蘆荻江村落雁行。雖有珠簾巢翡翠﹐不忘煙雨罩鴛鴦”。《畫繼》稱其多小軸,當(dāng)時(shí)人也常常稱其作品為“小景”。黃庭堅(jiān)又題其小景畫:“水色煙光上下寒﹐忘機(jī)鷗鳥恣飛還。年來(lái)頻作江湖夢(mèng)﹐對(duì)此身疑在故山”。其江村集雁﹑湖上飛鷗等山水禽鳥畫,意境荒遠(yuǎn),富有詩(shī)意,在宋代山水畫中別具一格。生平傳略見(jiàn)于《畫繼》、《宣和畫譜》等。存世作品有《湖莊清夏圖》(現(xiàn)藏美國(guó)波士頓美術(shù)館)、《江村秋曉圖》(現(xiàn)藏美國(guó)紐約大都會(huì)博物館)《春江煙雨圖》、《橘黃橙綠圖》等。

弟令松,字永年,神宗、哲宗兩朝(1068-1100)官右武衛(wèi)將軍、隰州團(tuán)練使,善畫花竹、水墨蔬果,亦善山水。

湖莊清夏圖 長(zhǎng)卷、絹本、設(shè)色,縱19.1厘米,橫161.3厘米,現(xiàn)藏(美)波士頓藝術(shù)博物館。此圖作于哲宗元符三年(1100)。圖中描繪清幽的郊野景色,綠樹板橋,鳧鳥嬉水﹐湖莊臨夏﹐意境頗為優(yōu)美。畫風(fēng)工致,筆墨柔潤(rùn),表現(xiàn)湖邊柳岸幽居的情趣,塘中荷葉田田,岸邊煙樹迷離,清幽靜謐,景色宜人。畫面所呈現(xiàn)的深遠(yuǎn)和平遠(yuǎn)基調(diào),開創(chuàng)了新的畫風(fēng)。畫家對(duì)現(xiàn)實(shí)的觀感很敏,也很有詩(shī)情,故能將自然景物捕捉后以典雅之筆畫出。

卷尾題有“元符庚辰大年筆”,鈐有“大年圖”印,另一印模糊不清。拖尾有蔡昂、呂顓、王鳳靈,董其昌諸人題跋,畫上鈐有清內(nèi)府鑒藏印。《石渠寶笈初編》。其中董其昌曾對(duì)此畫六次題跋,將趙令穰和王銑作比較,評(píng)價(jià)頗高:“趙與王晉卿皆脫去院體,以李咸熙、王摩詰為主。然晉卿尚有畦徑,不若大年之超迭絕塵也。”此畫由黃君璧舊藏,后流于海外。

趙令穰《湖莊清夏圖》(局部)

18、趙士雷,生卒年不詳,字公震,北宋畫家。宋宗室,曾任襄州觀察使等職。擅畫湖塘小景,又作花竹荒寒之中,幽情雅趣溢于筆端。善畫湖塘小景,馳譽(yù)于時(shí),師法惠崇,作雁鶩鷗鷺、溪塘汀渚有詩(shī)人思致,至其絕勝佳處,往往形容之所不及。又作花竹,多在于風(fēng)雪荒寒之中,洗盡綺紈之習(xí),故幽情雅趣,落筆高超。李錞(希聲)曾跋其《四季山水圖》卷:“九江應(yīng)共五湖連,尺素能開萬(wàn)里天;山杏野桃零落處,分明寒食繞風(fēng)前”(春);“繁陰雜樹映汀沙,三伏江天自一家;欲喚扁舟渡云錦,平鋪明錦是荷花”(夏);“春鉏寂寞繞疏叢,霜后云生浦溆風(fēng);此處年年報(bào)秋色,只應(yīng)衰柳與丹楓”(秋);“剪水飛花細(xì)舞風(fēng),斷蘆洲外水連空;剡處幾曲知名處,何似今朝眼界中”(冬)。《宣和畫譜》著錄御府所藏其作品有《春岸初花圖》、《桃溪鷗鷺圖》等51件。傳世作品有《湘鄉(xiāng)小景圖》。

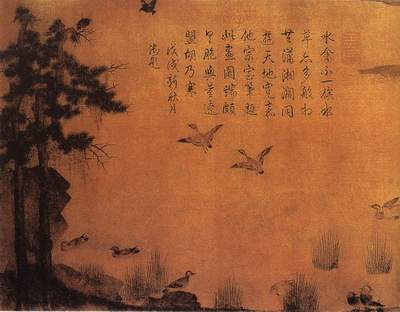

湘鄉(xiāng)小景圖 絹本,設(shè)色,縱43.2厘米,橫233.5厘米,現(xiàn)藏故宮博物院。本幅以橫卷形式圖寫夏季池塘邊的動(dòng)人景色。高松垂柳,池水明凈,野鳧、鴛鴦、白鷺在池中飛鳴游嬉,頗為悠然自得。畫卷融花鳥與山水為一體,境界優(yōu)美,具有濃郁的詩(shī)意。

此畫系宣和御府藏畫前隔水黃綾上有宋徽宗趙佶“宗室士雷湘鄉(xiāng)小景”瘦金書題簽。

趙士雷《湘鄉(xiāng)小景圖》(局部)

19、李公年 生卒年不詳,北宋后期畫家。嘗為江浙提點(diǎn)刑獄公事,是一位文人身分的山水畫家。《宣和畫譜》謂其“運(yùn)筆立意,風(fēng)格不下前輩,寫四時(shí)之圖,繪春為桃源,夏為欲雨,秋為歸棹,冬為松雪,而所布置者,甚有山水云煙余思。”他善于在山水畫中圖繪四時(shí)朝暮,抒寫富有詩(shī)意的景趣。作長(zhǎng)江日出,疎林晚照,真若物像出沒(méi)于空曠有無(wú)之間。

山水圖 立軸、絹本、淡設(shè)色, 縱130厘米,橫48.4厘米。現(xiàn)藏(美)普林斯頓大學(xué)美術(shù)館。

本圖以立幅形式圖寫北方冬日荒野清曠蕭索的景象。畫幅上端山巒在浮云中層層疊起,山腳隱于漠漠暮靄之中,寒溪曲折自遠(yuǎn)而近,灘岸布置崖岡枯木,通幅用淡墨圖寫,景物出沒(méi)于空曠有無(wú)之間,明潤(rùn)秀雅,較李郭山水更為虛靈簡(jiǎn)遠(yuǎn)。此圖是他傳世的唯一的畫跡。

李公年《山水圖》

20、趙佶(1082—1135),即宋徽宗,宋神宗第十一子。在位25年,是歷史上昏庸無(wú)能的皇帝,在位期間任用蔡京等“六賊”,使國(guó)家積貧積弱;又設(shè)立“花石綱”, 大規(guī)模興建宮觀園囿;還迷信道教,造壽山艮岳,自封為道君皇帝。對(duì)人民搜刮無(wú)度,因而激起宋江、方臘等農(nóng)民起義;對(duì)女真與西夏的侵掠則屈辱求和,最后醞成“靖康之變”。汴京陷落被洗劫一空,本人及其子趙恒被俘、最后死于五國(guó)城(今黑龍江依蘭)。

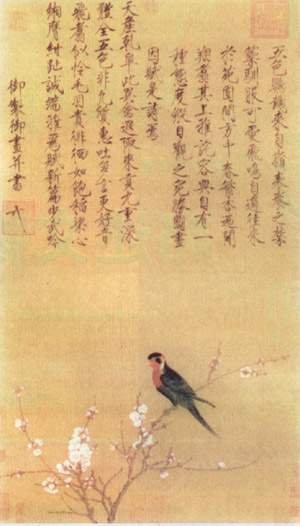

但宋徽宗也是位杰出的畫家和書法家。書法上的“瘦金體”,在中國(guó)書法史獨(dú)立一格。在位期間重視和大力發(fā)展畫院,親自掌管翰林圖畫院,編輯《宣和書譜》、《宣和畫譜》、《宣和博古圖》等書,推動(dòng)了宮廷美術(shù)的繁榮。趙佶本人也善畫。其畫風(fēng)呈現(xiàn)兩種格調(diào):一是承續(xù)黃派傳統(tǒng),精工富麗,如他臨張萱的《搗練圖》和《虢國(guó)夫人游春圖》以及他自創(chuàng)或是出自畫院畫家之手而由趙佶題簽的代筆的《瑞鶴圖》、《英蓉錦雞圖》、《祥龍石圖》、《杏花鸚鵡圖》、《聽琴圖》等,這些作品充分表現(xiàn)艷麗富貴情調(diào),藝術(shù)造型上生動(dòng)逼真、精密不茍,色彩濃艷華貴,情調(diào)上不免帶有柔媚成分,對(duì)畫院畫家影響很深;二是用水墨渲染的技法,不太注意色彩,崇尚清淡的筆墨情趣。如其名作《柳鴨蘆雁圖》和純用水墨表現(xiàn)的《斗鸚鵡圖》,以及近似王希孟等風(fēng)格的山水畫《雪江歸棹》等。他的藝術(shù)成就最高的是花鳥畫。他畫鳥,用生漆點(diǎn)睛,高出紙素,幾欲活動(dòng)。現(xiàn)存的作品,如《臘梅山禽》和《杏花鸚鵡》,均用筆精煉準(zhǔn)確,其臘梅、萱草和杏花,形象生動(dòng)。

雪江歸棹圖 長(zhǎng)卷、絹本、墨筆,縱30.3厘米,橫190.8厘米,現(xiàn)藏北京故宮博物院。

此圖以長(zhǎng)卷形式表現(xiàn)雪后郊野的江山景色。開卷平遠(yuǎn)空曠,中段以后景物漸趨繁密,層巒疊嶂前后交錯(cuò),江河坡岸隱現(xiàn)其間點(diǎn)綴著樓觀、村舍、橋梁、棧道及人物活動(dòng),用筆細(xì)勁似草草若不經(jīng)意而又妙合法度。畫卷左上方有趙佶瘦金書題“雪江歸棹圖”,卷末有“宣和殿制”及“天下一人”草押。

趙佶《雪江歸棹圖》

杏花鸚鵡 絹本,設(shè)色,縱53.3厘米,橫125.1厘米。現(xiàn)藏美國(guó)波士頓美術(shù)館。 圖繪折枝杏花兩枝,枝頭棲五色鸚鵡一只,用筆細(xì)勁工致,設(shè)色濃麗,與《蠟梅山禽圖》相類,是一種精巧典雅的風(fēng)格。在宋徽宗的作品中是數(shù)一數(shù)二的代表作。宋徽宗最擅長(zhǎng)寫生書法,此圖精心描繪鸚鵡的側(cè)身姿態(tài),棲止于盛開的杏花枝頭,顯得心滿意足,無(wú)憂無(wú)慮。徽宗此種畫法,與南宋花鳥畫不同之處在于他無(wú)意憑仗夸張性的構(gòu)圖,或刻意制造畫面的裝飾性與動(dòng)態(tài)來(lái)取勝,而是不假造作,純?nèi)翁煺妫鐚?shí)畫出杏花,鸚鵡自然具有的神姿風(fēng)采。這張畫屬于重彩,重彩畫畫成濃重是方便的,但畫得很清靈、透明是不容易的。這張畫的顏色設(shè)計(jì)很調(diào)和,技巧上厚薄把握得很好。在墨的底子上用石綠,因石綠為礦物質(zhì)顏料,畫上容易出現(xiàn)粉氣,但它沒(méi)有這種粉氣。(指鸚鵡背部)這一塊很淡很薄,筆法顯得很生動(dòng)。樹枝的勾線很結(jié)實(shí),用筆富有變化。下筆較重,微露釘頭,從上往下勾,如果筆法一樣是很死板的,但太不相類又不能成為貫通的一枝,而此畫樹桿中的釘子頭有些明顯,有些不明顯,很隨意,有一種自然變化之妙在其中。

此圖因有徽宗趙佶的親筆題詞,歷來(lái)系于徽宗名下,但當(dāng)代學(xué)者普遍認(rèn)為實(shí)出當(dāng)時(shí)畫院職業(yè)畫家之手,體現(xiàn)了徽宗時(shí)畫院花鳥畫創(chuàng)作的水平。畫幅的右側(cè)有趙佶瘦金書詩(shī)序并詩(shī),其形式與《祥龍石圖》相近似,有的學(xué)者進(jìn)而推測(cè)此作當(dāng)為《宣和睿覽冊(cè)》中之一種。畫上鈐有元文宗“天歷之寶”印,清戴明說(shuō)、宋犖藏印及清乾隆、嘉慶內(nèi)府鑒藏印。

宋徽宗《杏花鸚鵡圖》