中國(guó)古代繪畫簡(jiǎn)介(十一):宋、遼、金士人畫

四、宋遼金文人畫代表作家、代表作品

1、郭忠恕(?-977)

五代宋初畫家。字恕先,又字國(guó)寶,洛陽(yáng)人。七歲能誦書屬文,舉童子及第。后周廣順中(952)召為宗正丞兼國(guó)子書學(xué)博士。由于爭(zhēng)忿朝政,不久被貶為崖州司戶,秩滿去官,不復(fù)仕,縱放岐雍、陜洛間。入宋,官國(guó)子監(jiān)主簿,益縱酒肆言,因譏諷時(shí)政,又遭流配登州,死于臨邑途中。后獲罪流配,旋卒。

郭忠恕兼精文字學(xué)、文學(xué),善寫篆、隸書,擅畫山水,作石似李思訓(xùn),作樹似王維,每當(dāng)自畫屋木,王士元便給其補(bǔ)人物,合作頗為默契。尤其“界畫”為世人推重,被推為“當(dāng)時(shí)第一”。“界畫”是隨著山水畫發(fā)展而派生的一科,主要是畫與山水畫中有關(guān)的亭臺(tái)樓閣、舟船車輿。所畫樓觀舟楫皆極精妙。所畫重樓復(fù)閣建筑頗合規(guī)矩,“上折下算,一斜百隨,咸取磚木諸匠本法,略不相背”,比例十分準(zhǔn)確精細(xì)。《圣朝名畫評(píng)》中評(píng)他的界畫,為“一時(shí)之絕”,列為“神品”,傳世作品有《雪霽江行圖》,《明皇避暑宮圖》。前者藏臺(tái)北故宮博物院,后者絹本,墨筆,縱161.5厘米,橫105.6厘米,傳為忠恕所作,其宮殿樓閣描繪精密工致,法度嚴(yán)謹(jǐn),藏日本大阪市立美術(shù)館。

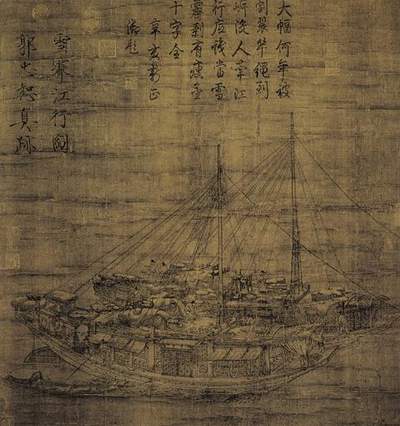

雪霽江行圖?? 絹本,設(shè)色,縱74.1厘米,橫69.2厘米。上有宋徽宗趙佶題識(shí),確信為真跡,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

此為作者“界畫”代表之作。以白描線條極見功力。圖中描繪雪晴后船行江面的情景,界畫精工,人物生動(dòng)。畫中根根桅索筆直沉實(shí),尤其兩根伸向畫外的長(zhǎng)索自然下垂,弧度恰到好處,線描勁挺有力。畫船幫的線條和繩索處不同,為了體現(xiàn)木質(zhì)結(jié)構(gòu),運(yùn)筆疏松靈活而不死板,彎曲穿插隨興而發(fā),配以淡墨暈染,形體感覺很好。畫家在處理水波和天空時(shí)只略勾幾筆波紋,用清淡的墨色暈罩畫面,使之迷漫著寒江陰?kù)\、水天空闊的情意。全圖體現(xiàn)了高度的和諧:空與密的和諧、曲與直的和諧、巨與細(xì)的和諧、力與度的和諧、人與自然的和諧、藝術(shù)和生活的和諧。

郭忠恕《雪霽江行圖》

2、李成(919~967)五代及北宋畫家。字咸熙。原籍長(zhǎng)安(今陜西西安),先世系唐宗室,祖父李鼎曾任蘇州刺史,于五代時(shí)避亂遷家營(yíng)丘(今山東昌樂),故又稱李成為李營(yíng)丘。幼好文學(xué),氣調(diào)不凡,性情曠磊有大志,但得不到施展,遂放意詩(shī)酒書畫,后醉死陳州(今河南淮陽(yáng))客舍。擅山水,北宋初推為第一。初師荊浩、關(guān)同,后自成一家。多畫郊野平遠(yuǎn)曠闊之景。多作平遠(yuǎn)寒林,成功地表現(xiàn)了煙靄霏霧和風(fēng)雨明晦的氣候變化中自然山水之靈秀,具有氣象蕭疏,煙林清曠,毫鋒穎脫,墨法精微的特點(diǎn)。其畫法簡(jiǎn)練,筆勢(shì)鋒利,好用淡墨,有“惜墨如金”之稱;常用直擦的皴波,寫平遠(yuǎn)寒林。畫樹木節(jié)處,不用墨圈,只點(diǎn)下大點(diǎn)。畫山石好像卷動(dòng)的云,后人稱這種表現(xiàn)技法為“卷云皴”。米芾形容李成的畫“淡墨如夢(mèng)霧中,石如云動(dòng)”,這種“石如云動(dòng)”的形象成為以后畫家用李成筆法作畫的重要風(fēng)格標(biāo)記。其筆下晴川雪景,峰巒層林,煙云變換;水石幽澗,蕭森樹木,山川險(xiǎn)易,莫不曲盡其妙,李成山水畫作,在當(dāng)時(shí)就有和很大影響,將他與范寬、關(guān)仝一起稱為“三家鼎峙”、“百代標(biāo)程”的大師。可“掃千里于咫尺,寫萬(wàn)趣于指下”。江少虞在《皇朝事實(shí)類苑》里稱:“成畫平遠(yuǎn)寒林,前所未嘗有。氣韻瀟灑,煙林清曠,筆勢(shì)穎脫,墨情精絕,高妙入神,古今一人,真畫家百世師也《宣和畫譜》說(shuō)他擅長(zhǎng)描寫“山林藪澤,平遠(yuǎn)險(xiǎn)易,縈帶曲折,飛流危棧,斷橋絕澗,水石、風(fēng)雨、晦明、煙云、云霧之狀”。師承者眾多,代表者有許道寧、李宗成、翟院深、郭熙、王詵、燕文貴等。

其畫跡在北宋時(shí)已經(jīng)很少,米芾甚至提出了“無(wú)李論”之說(shuō)。宣和御府所藏有一百九十五卷,真?zhèn)坞y辨。只有翟院深的摹本,非常近似,可以亂真,但缺少神氣。具載其作品有:《讀碑窠石圖》、《寒林平野圖》、《晴巒蕭寺圖》、《茂林遠(yuǎn)岫圖》《盤車圖》、《漁樂圖》、《寒鴉圖》、《山水圖》等。現(xiàn)存的他和王曉合作的《讀碑窠石圖》亦為摹本。

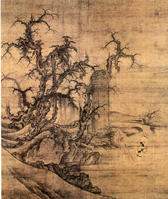

讀碑窠石圖 軸,絹本,墨色,縱126.3cm,橫104.9cm,現(xiàn)存于日本大阪市立美術(shù)館五代。企圖為李成與王曉合作。圖中殘碑上印有小字二行,一書“李成畫樹石”,一書“王曉補(bǔ)人物”,但現(xiàn)存此圖中已無(wú)此二行小字,所以為摹本。但不妨礙體會(huì)李成寄于畫中的意境。

《讀碑窠石圖》為雙拼絹繪制的大幅山水畫,表現(xiàn)冬日田野上,一位騎騾的老人正停駐在一座古碑前觀看碑文,近處陂陀上 生長(zhǎng)著木葉盡脫的寒樹。

此畫體現(xiàn)了多寄興、有寓意的宋代山水畫特色。作者著意突出一種蒼涼冷落的情境:一塊殘碑,幾株枯樹,凄涼原野,以此來(lái)表達(dá)作者的世事滄桑、不堪回首的人生感受,以及他憤世嫉俗、高傲孤寂之品格特征。構(gòu)圖上殘碑處于畫面中心,作者以淡墨染其正側(cè)面,顯得斑駁漫漶,世事滄桑;環(huán)繞殘碑周圍的枯樹盤復(fù),枝干下垂如蟹爪。枯樹之外,荒石孤立、荊棘枯草,所有的景物都著意烘托出無(wú)限凄愴之氣氛。技法上寒林枯樹變化多姿,用筆尖利,窠石土坡圓渾秀潤(rùn),符合李成“氣象蕭疏,煙林清曠,毫端穎脫,墨法精微”的特色。

此畫清初曾為著名收藏家安歧、梁清標(biāo)等人收藏,后進(jìn)入清宮,畫上鈴有“安儀周家收藏”、“蕉林居士”、“孫承澤印”及乾隆收藏諸印十余方,并經(jīng)《珊瑚木難》、《清河書畫舫》、《大觀錄》、《墨緣匯觀》等書著錄,被公認(rèn)為是最能代表李成畫風(fēng)的傳世名作。

李成《讀碑窠石圖》

晴巒蕭寺圖?? 絹本,墨筆,淡設(shè)色。縱111.4厘米,橫56厘米。

本幅以直幅形式畫冬日山谷景色。上半部?jī)勺叻逯丿B,左右山峰低小淡遠(yuǎn),當(dāng)中一座樓閣突出,蕭寺下及寺右邊三四座小山岡,皆有樹生其上,畫的最下處是從山中流出的泉水而形成的溪水,一木橋架其上,山腳下有亭館數(shù)間,人群來(lái)往。

畫中群峰兀立,瀑布飛瀉而下,中景山丘上建有寺塔樓閣,山麓水濱筑以水榭、茅屋、板橋,間有行旅人物活動(dòng)。用筆堅(jiān)實(shí)有力,畫山亭館及樓塔之類,皆仰畫飛檐,勾勒而形極層迭,皴擦甚少而骨干自堅(jiān)。山石雄偉而秀美,皴染用筆亦多有變化,兼具關(guān)仝之雄渾與李成之清潤(rùn)。畫寒林枯木則以尖利筆致,景色清幽靜謐,雖非平遠(yuǎn)之景,但依然具有李成畫風(fēng)特色。估計(jì)此圖當(dāng)完成于北宋前期,至少是李成傳派的作品。

畫原為明末清初梁清標(biāo)舊藏,后流于域外。現(xiàn)藏于美國(guó)堪薩斯城納爾遜美術(shù)館。

李成《晴巒蕭寺圖》

3、黃居寀(933-993以后),西蜀和北宋畫家,四川成都人,字伯鸞,五代杰出花鳥畫家黃荃之子,黃居寶之弟。初為西蜀孟昶朝翰林待詔,為宮廷作畫。乾德三年(965)隨蜀主降宋,進(jìn)京供職宮廷,負(fù)責(zé)收羅和鑒定名畫,淳化四年(993)曾出使成都府。太宗尤加寵遇,委以搜訪名畫,詮定品目之重責(zé)。黃居寀是北宋初期畫院中心人物,“黃氏體制”的標(biāo)桿式人物,有“畫藝敏瞻,不讓其父”之譽(yù)(《益州名畫錄》)。父子所作,均多寫宮苑奇花珍禽,“鉤勒填彩,旨趣濃艷”,適應(yīng)宮廷需要,成為宋初翰林圖畫院取舍評(píng)定作品優(yōu)劣之標(biāo)準(zhǔn)。以致“野逸派”代表人物徐熙之孫徐崇嗣在畫院內(nèi)也不得不放棄傳統(tǒng)家法,改學(xué)“黃家樣”。

現(xiàn)存《山鷓棘雀圖》。

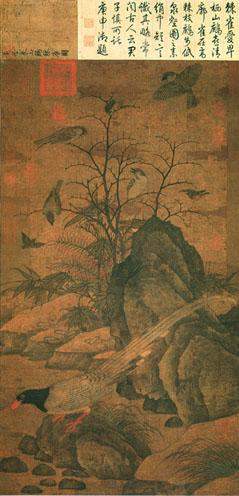

山鷓棘雀圖??? 絹本、立軸、設(shè)色,尺幅97 x 53.6 cm,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

《山鷓棘雀圖》表現(xiàn)了幽僻無(wú)人的自然環(huán)境中鳥雀的活動(dòng),動(dòng)態(tài)自然。畫中描繪山鷓臨流飲水,溪岸坡石長(zhǎng)有荊棘、竹、蕨、野草,荊棘上有四只山麻雀,另有三只飛禽,似表現(xiàn)遠(yuǎn)處飛鳥。

本幅構(gòu)圖之重心,大致居于畫幅中央,與北宋山水畫之中軸式構(gòu)圖相似,荊棘、蕨、竹、飛鳥平布畫幅,頗有圖案式的布局意味。畫中的山鷓、山麻雀表現(xiàn)出黃居寀寫生觀察的細(xì)密。因?yàn)樯铰槿覆⒎且话阒槿福庑紊掀淠橆a無(wú)黑色斑點(diǎn),習(xí)性上不像麻雀喜歡棲息在人類房舍附近。故山鷓配以山麻雀,不但合乎其自然生態(tài),也有遠(yuǎn)離塵囂的寓意。山石、棘條、竹葉等皆工筆勻皴,然后著色,繼承、發(fā)展了“黃家富貴”風(fēng)格,本幅描繪巨石土坡尚無(wú)皴紋,畫荊棘以赭墨涂染近似沒骨法。蕨之羽狀葉片、山鷓之喙、爪都填染以朱砂,其技法近似顧愷之《女史箴圖》衣紋陰陽(yáng)之表現(xiàn)法,皆帶有樸拙之古意。在繪畫方面,上承唐朝之傳統(tǒng),下開寫生之先例。此畫經(jīng)宋徽宗之珍藏,《宣和畫譜》有著錄。畫幅上鈐有:雙螭、宣和、政和、睿思東閣等徽宗藏印,前三印與徽宗題簽“黃居寀山鷓棘雀”之組合,正是“宣和裝”古老裝裱的遺制。還有緝熙殿寶(宋理宗)、司印半印(明太祖)、清宮印璽等,增強(qiáng)其流傳有緒之可靠性。

黃居寀《山鷓棘雀圖》

4、王居正

北宋畫家,河?xùn)|(今山西永濟(jì))人,生卒年不詳。父王拙亦善丹青,王居正從父學(xué)習(xí)繪畫,乃有父風(fēng),真宗大中祥符(1008-1016)年間,同馳名于畫壇。善畫仕女,師周昉,得其閑冶之態(tài)。郭若虛《圖畫見聞志》謂其:“精密有余,而氣韻不足。”嘗于苑圃寺觀眾游之處,居高臨下觀察游人眾相及美人姿色尤為入微。其下筆前沉思靜慮,力求形神兼?zhèn)洌仕鳂?gòu)思巧妙,形象生動(dòng),刻畫細(xì)膩真實(shí)。傳世作品有《紡車圖》卷,現(xiàn)藏北京故宮博物院,《調(diào)鸚鵡士女圖》藏美國(guó)波士頓美術(shù)館。另有《綠窗焦雨圖》,著錄于《繪事備考》。

紡車圖?? 絹本,設(shè)色,縱26.1厘米,橫69.2厘米,現(xiàn)藏于北京故宮博物院。

畫中描繪一位婦女正在全神貫注地紡線,俯身向前,目光緊盯著前面的紡車,雙手拉緊雙線,一副吃力又專注的神情。作者有意繪出這位婦女右膝上一塊補(bǔ)丁,著意突出是位貧苦的勞動(dòng)?jì)D女。社會(huì)風(fēng)俗畫在宋代特別發(fā)達(dá),作者更以勞苦者為表現(xiàn)對(duì)象,無(wú)論在題材上還是表現(xiàn)手段,在中國(guó)繪畫史上都有其獨(dú)特地位。

該畫無(wú)作者印款,原為元代著名畫家、書法家趙孟頫舊藏。畫上有趙孟頫二跋,稱為王居正作,跋曰:“圖雖尺許,而筆韻雄壯,命意高古,精彩飛動(dòng),真可謂神品。”并有詩(shī)云:“田家苦作余,軋軋操車?guó)Q。母子勤紡織,不羨羅綺榮。童稚善自樂,小龍?zhí)癫惑@……”今二跋已不存,僅有明、清袁廷玉、吳寬、劉繹、陸心源等題跋。

王居正《紡車圖》(局部)

5、范寬(約947之前--約1031)字中立,一說(shuō)中正,又字仲立,因性情寬和,人稱為“范寬”。華原(今陜西耀縣)人。北宋著名山水畫家。其生平事跡知道得很少。據(jù)畫史記載,他生于五代末,在宋仁宗天圣年間(1023-1031)年還健在。《宣和畫譜》說(shuō)他:“風(fēng)儀峭古,進(jìn)止疏野,性嗜酒,落魄不拘世故,常往來(lái)京、洛。”

范寬與李成是宋初最有影響的畫家。又與李成、董源稱為北宋山水畫三大名家。范寬山水畫早年師從荊浩、李成,后來(lái)他覺悟到應(yīng)當(dāng)重視對(duì)自然山川景物的觀察、體驗(yàn):“人之法,未嘗不近取諸物,吾與其師于人者,未若師諸物也;吾與其師于物者,未若師諸心。”于是隱居華山,留心觀察山林間,煙云變滅,風(fēng)雨晴晦,各種變化難狀之景,對(duì)景造意,將崇山峻嶺的雄強(qiáng)氣勢(shì)老樹密林的荒寒景色,生動(dòng)地現(xiàn)于筆下。其作品多取材于其家鄉(xiāng)陜西關(guān)中一帶的山岳,雄闊壯美,筆力渾厚。注意寫生,多采用全景式高遠(yuǎn)構(gòu)圖,他畫山石落筆雄健老硬,以短而有力的筆觸(被后人稱為雨點(diǎn)皴),畫出巖石的形貌質(zhì)感。畫上的大山巍然矗立,渾厚壯觀,具有壓頂逼人的氣勢(shì)。與李成山水形成截然不同的風(fēng)格特征。北宋后期畫家王詵將李成與范寬的山水畫相比較,喻為“一文一武”,說(shuō)明范寬的山水形象與李成的煙林情曠、氣象蕭疏的情調(diào)體貌相反,而別具風(fēng)格。北宋劉道醇《圣朝名畫評(píng)》中,也認(rèn)為“李成之筆,近視如千里之遠(yuǎn);范寬之筆,遠(yuǎn)望不離座外”;著名書畫家米芾則認(rèn)為“范寬山水叢叢如恒岱,遠(yuǎn)山多正面,折落有勢(shì)。山頂好作密林,水際作突兀大石,溪山深虛,水若有聲。物象之幽雅,品固在李成上,本朝自無(wú)人出其右”(《畫史》)。

其山水畫構(gòu)圖繼承荊浩“善寫云中山頂,四面峻厚”傳統(tǒng)。用筆雄勁而渾厚,筆力鼎健。而墨善用黑沉沉的濃厚的墨韻,厚實(shí)而滋潤(rùn)。以造成“如行夜山”(《宣和畫譜》)般的沉郁效果,襯托出山勢(shì)的險(xiǎn)峻硬朗,元朝人湯垕星評(píng)價(jià)稱“范寬得山之骨法”。但是米芾認(rèn)為范寬晚年用墨過濃,以至“土石不分”,其皴法,一般稱之為“雨點(diǎn)皴”,下筆均直,形如稻谷,也有稱為“芝麻皴”的。畫屋字先用界畫鐵線,然后以墨色籠染,后人叫他鐵層。范寬還善畫雪景,是其一大創(chuàng)造,被譽(yù)為“畫山畫骨更畫魂”。所畫的崇山峻嶺,往往以頂天立地的章法突出雄偉壯觀的氣勢(shì),山麓畫以叢生的密林,成功地刻畫出北方關(guān)陜地區(qū)“山巒渾厚,勢(shì)狀雄強(qiáng)”的特色,被譽(yù)為“得山之骨”,“與山傳神”。

范寬的山水畫在中國(guó)繪畫史上具有崇高的地位,北宋時(shí)代就成為畫家學(xué)習(xí)和摹模擬的對(duì)象:“關(guān)陜之士惟摹范寬”,其代表人物有黃懷玉、紀(jì)真、商訓(xùn)、寧濤等。南宋的李唐好學(xué)范寬,其后又有馬遠(yuǎn)、夏圭等人學(xué)習(xí)李唐,使得整個(gè)南宋時(shí)期的山水畫幾乎全部出自范寬一系。后人將范寬與李成、董源二人合稱“宋三家”,之后的“元四家”、明朝的唐寅,以至清朝的“金陵畫派”和現(xiàn)代的黃賓虹等大師,都受到范寬畫風(fēng)的影響元朝大書畫家趙孟頫稱贊范寬的畫“真古今絕筆也”,明朝大畫家董其昌評(píng)價(jià)范寬“宋畫第一”。但是也有人有不同意見,比如蘇軾雖然非常推崇范寬,卻覺得其畫“微有俗氣”,與古代中國(guó)文人淡雅風(fēng)格略有不符

2004年,美國(guó)《生活》雜志將范寬評(píng)為上一千年對(duì)人類最有影響的百大人物第59位。

其畫跡,據(jù)《宣和畫譜》著錄的有五十八件,米芾《畫史》提到所見真跡三十件,如:《溪山行旅圖》、《關(guān)山雪渡圖》、《萬(wàn)里江山圖》、《重山復(fù)嶺圖》、《雪山圖》、《雪景寒林圖》、《臨流獨(dú)坐圖》等。流傳至今的代表作品有《溪山行旅圖》《臨流獨(dú)坐圖》《雪山蕭寺圖》《雪景寒林圖》等。

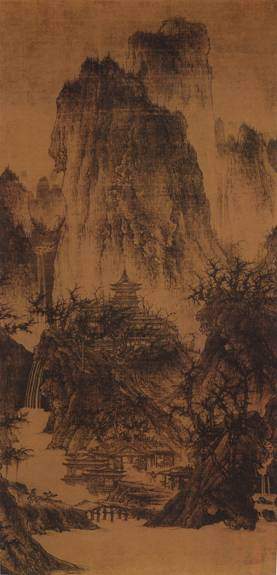

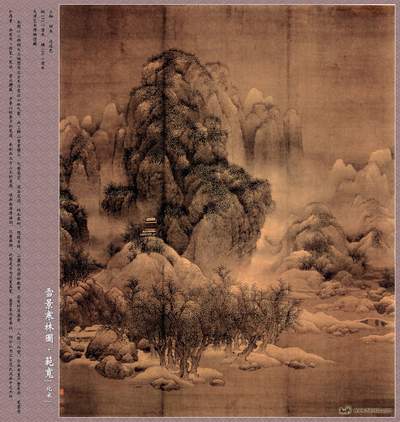

雪景寒林圖??? 絹本,水墨,縱193.5厘米,橫160.3厘米,現(xiàn)藏于天津市博物館。

該圖以三拼絹大立幅圖寫北方冬日雪后山林氣象。圖中群峰屏立,山勢(shì)高聳,深谷寒柯間,蕭寺掩映;古木結(jié)林,板橋寒泉,流水從遠(yuǎn)方迂回而下。真實(shí)而生動(dòng)地表現(xiàn)出秦隴山川雪后的磅礴氣勢(shì)。全畫布置嚴(yán)整有序,構(gòu)圖上樹木、山峰是景物中的主體,兩側(cè)村莊、山巒、小橋則是陪襯之物。技法上筆墨濃重潤(rùn)澤,層次分明,皴擦、渲染并用。他以粗壯的線條勾勒山石、林樹,結(jié)實(shí)、嚴(yán)緊,用細(xì)密的“雨點(diǎn)皴”表現(xiàn)山石的質(zhì)感。皴擦烘染時(shí),注意留出坡石、山頂?shù)目瞻祝詮?qiáng)調(diào)雪意。此外還應(yīng)注意畫出林木濃密、枝椏銳利的感覺圖中描繪了一群偉峰聳立,渾厚雄壯;寒林蕭蕭,幽深枯硬。畫面的最前方是寒水深湛,寒林以外可見巖渚汀州,錯(cuò)落有致。

此圖歷來(lái)受到廣泛重視。清代收藏家安岐稱其為“華原生平杰作”。因此在范寬有限的傳世作品中尤其難得。名款“臣范寬制”四字,隱于前景樹斡中,因年久字跡漫漶不易辨認(rèn),關(guān)于此圖是否為范寬之作,近年在繪畫史家間尚有不同看法,但說(shuō)它是宋畫中代表范寬畫派的重要作品,則是大家公認(rèn)的。據(jù)收傳印記,可知?dú)v經(jīng)清梁清標(biāo),安岐鑒藏,乾隆時(shí)入內(nèi)府,1860年英法聯(lián)軍掠圓明園時(shí)曾流落民間。

范寬《雪景寒林圖》

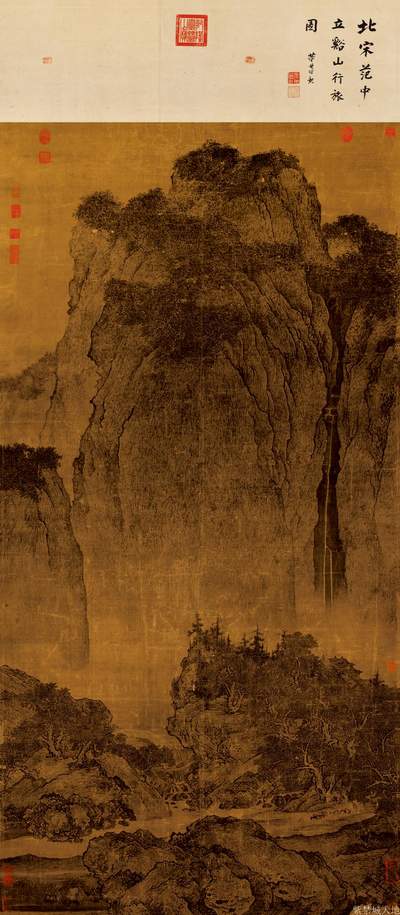

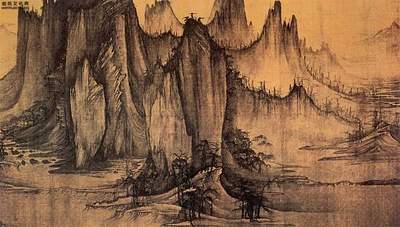

溪山行旅圖 絹本,淺設(shè)色畫,縱206.3厘米,橫103.3厘米,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。畫中巨峰巍然聳矗,山澗中瀑布直瀉而下,峻厚的山巒長(zhǎng)著茂密的林木,巖石皴紋歷歷可辨,顯示出一種逼人的磅礴氣勢(shì)。山腳下霧氣迷蒙,近處大石兀立,老樹挺生,溪水潺潺。山路上有旅人趕著馱隊(duì)走過,人畜雖皆畫得其小如蟻,然卻動(dòng)人心魄,突出“溪山行旅”這一主題。構(gòu)圖上巍峨高山矗立在畫面正中,占有三分之一的畫面,頂天立地,壁立千仞,予人以鮮明的印象。山頭灌木叢生,結(jié)成密林,狀若覃菌,兩側(cè)有扈從似的高山簇?fù)碇淞种杏袠怯^微露,小丘與巖石間一群馱隊(duì)正匆匆趕路,在靜謐的山野中仿佛使人聽到水聲和驢踢聲。細(xì)如弦絲的瀑布一瀉千尺,溪聲在山谷間回蕩,景物的描寫極為雄壯逼真。技法上作者用“搶筆”筆法,密點(diǎn)攢簇,并參以短條子的筆道,來(lái)刻畫北方山石渾厚蒼勁的質(zhì)感,使畫面渾厚滋潤(rùn),沉著典雅。

畫幅右角樹陰有“范寬”二字款。

范寬《溪山行旅圖》

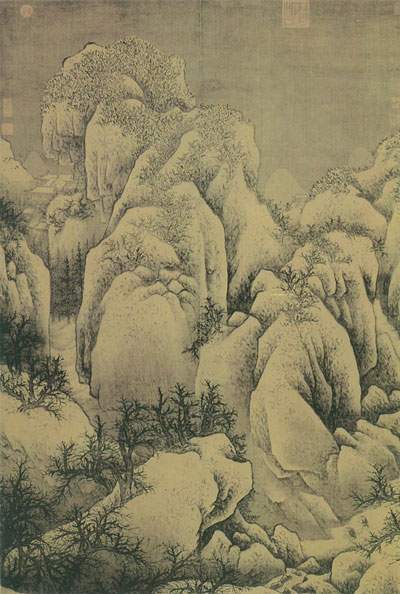

雪山蕭寺圖??? 立軸,絹本,淡設(shè)色,縱182.4厘米,橫108.2厘米。現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

范寬山水多作雪景,這是一幅表現(xiàn)雪中山水的代表作品。畫中表現(xiàn)大雪覆蓋下的深山幽谷,點(diǎn)綴以古寺、關(guān)隘、寒泉及行旅情節(jié)等。構(gòu)圖上不同于其他作品。畫中山石樹木直現(xiàn)于幅前,不留空間,讓觀賞者覺得有一股寒氣襲來(lái)的身臨其境感。群山簇?fù)?直指天空,深深的溝壑中,密林隱藏著蕭寺,叢巖疊嶂中,“溪出深虛,水若有聲”。由近而遠(yuǎn)堆疊的山巒,“折落有勢(shì)”,山下寒樹蒼勁堅(jiān)挺,勢(shì)如鐵帚,顯示出范寬“寫山真骨”,“與山傳神”的精湛技藝。技法上皴筆不多而健硬有力,墨色染出陰霾的天空,益加襯托出雪嶺高寒的氣氛。

此圖無(wú)款,畫上鈐有清嘉慶諸璽,詩(shī)堂有王鐸題“博大奇奧,氣骨玄邈,用荊關(guān)董巨運(yùn)之一機(jī),而靈通神邁,尤為古今第一”。

范寬《雪山蕭寺圖》

6、燕文貴(967~1044),-作燕貴,又名燕文季,北宋畫家,吳興(今浙江省湖州市)人。本隸軍籍,曾任縣主簿,掌管出納官物、銷注簿書,階從九品。太宗(976-997)時(shí)游汴京(今河南開封),于天門道上賣畫,為畫院待詔高益所見,薦畫相國(guó)寺壁,遂入圖畫院(一說(shuō)大中祥符(1008-1016)初補(bǔ)圖畫院祗侯)甚得太宗賞識(shí)。

燕文貴擅畫山水、屋木、人物,兼擅界畫與風(fēng)俗題材。初師郝惠,但能自出機(jī)杼,落筆命意不因襲古人。其畫多為北方大川,破筆皴點(diǎn),干擦淡染,細(xì)碎清雅,蒼潤(rùn)秀媚,岸邊水渚多畫臺(tái)榭相接,景致優(yōu)美,富有變化,所畫景物清潤(rùn)秀麗,又善于把山水與界畫相結(jié)合,將巍峨壯麗的樓觀閣榭穿插于溪山之間,點(diǎn)綴以人物活動(dòng),刻畫精微,極富變化,人稱“燕家景致”。相傳其曾繪《七夕夜市圖》,摹寫汴京繁華景象,頗為精備。又有《舶船渡海像》,大不盈尺,而具檣、帆、槔、櫓及舟人指呼奮踴之狀,風(fēng)波浩蕩,島嶼相望,有咫尺千里之勢(shì)。其代表作《江山樓觀圖》描寫江景,氣勢(shì)開闊曠遠(yuǎn)。卷首寫江邊丘陵起伏,近處碎石散布,雜樹迎風(fēng)搖曳,遠(yuǎn)處江水浩瀚。畫中溪山重疊,景物繁密,山間山濱布置臺(tái)榭樓觀,筆法細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),是典型的“燕家景致”。他還善描繪風(fēng)俗題材,曾畫過《七夕夜市圖》,表現(xiàn)北宋都城汴梁城內(nèi)安業(yè)界到潘樓一帶商肆,較為真實(shí)地再現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的生活景況。

技法上所作山水,不專師法,極富變化,獨(dú)立一家規(guī)范。畫家貌取山的形體和厚重接近于范寬,但卻把范寬謹(jǐn)嚴(yán)緊密的筆法變得相當(dāng)?shù)厥鎸挕.嬌绞喞么謮褲夂诰€條,方曲有力,皴筆則為大小不一的短釘頭,先淡墨多皴,后深墨疏皴,偶爾參以短條子皴,兼有擦筆,以表現(xiàn)山石堅(jiān)硬的凹凸;畫樹趨于簡(jiǎn)率,具有一種率真自然的情態(tài)。加上畫家的界面樓臺(tái),并不呆板,自構(gòu)一格。

其存世作品有《溪山樓觀圖》(現(xiàn)藏臺(tái)灣故宮博物院)、《江山樓觀圖》(現(xiàn)藏日本大阪市立美術(shù)館)、《煙嵐水殿圖》、《溪谷圖》和《七夕夜市圖》)等圖。被人譽(yù)為“燕家景”。

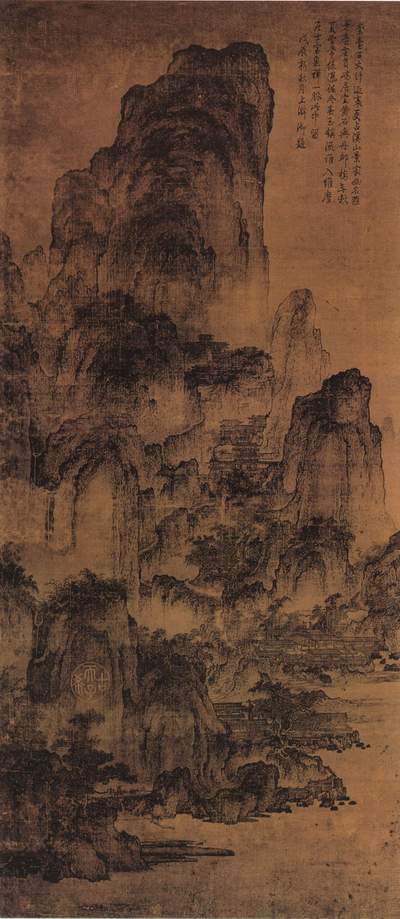

溪山樓觀圖??? 紙本,淡設(shè)色,縱103.9厘米,橫47.4厘米。現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

《溪山樓觀圖》是一幅描繪江景山巒的全景式山水畫,氣勢(shì)開闊曠遠(yuǎn)。圖中山勢(shì)宏偉,峰巒聳峙,林木茂密。山腳、山腰處皆有樓觀殿宇,時(shí)隱時(shí)現(xiàn)。江邊丘陵起伏,沙磧平灘碎石散布,雜樹迎風(fēng),江水浩瀚。樓臺(tái)水閣隱現(xiàn)于水氣煙云之中。行旅數(shù)人,過橋臨山,見深山幽谷。元錢惟善在《江月松風(fēng)集·補(bǔ)集》中贊道:“忽見燕侯畫,令人憶舊好。干巖開太古,萬(wàn)古聳秋高。石路驅(qū)輕騎,江風(fēng)逆行舟。人間無(wú)此意,卷舒不能體。”

技法上山石用小斧劈皴,筆法尖勁峭立、皴中有染;半山及山上都有精工描繪的宏偉的樓閣宮室建筑,用界畫法為之,工整精細(xì),是“燕家景致”的典型范例。本幅左邊石上有“翰林待詔燕文貴筆”。有清代皇帝弘歷的御題詩(shī),并鈐有“古稀天子”等收藏印章。

燕文貴《溪山樓觀圖》

江山樓觀圖? 紙本,設(shè)色,縱31.9厘米,橫161.2厘米。現(xiàn)藏日本大阪市立美術(shù)館藏。

此卷為燕氏傳世名作。卷首為江天浩渺,遠(yuǎn)山沙岸,配以舟楫漁夫,卷末則出現(xiàn)崇山疊嶂,峰巒逶迤,樓觀殿閣點(diǎn)綴其間,二者形成鮮明對(duì)比。界面精麗,樹木搖曳多姿,可謂景物萬(wàn)變。

畫款上題:“待詔□州筠□縣主簿燕文貴□”,是現(xiàn)存最古老的一幅“紙本”山水畫作品,畫面描繪的景物頗符合《圣朝名畫評(píng)》中“……舟如葉,人如發(fā),而墻帆槹櫓,指呼奮踴,盡得情狀;至于風(fēng)波浩蕩,島嶼相望,蚊蜃雜出,咫尺千里,何其妙也”的敘述。 據(jù)日本學(xué)者島田英誠(chéng)的研究所示,這幅作品反映出燕文貴畫風(fēng)的特殊性,在于他巧妙地融合華北和江南山水畫的地方性傳統(tǒng)。如卷尾處表現(xiàn)高遠(yuǎn)的主山,使用頓挫轉(zhuǎn)折而斷續(xù)的用筆來(lái)勾勒輪廓線,并且在石面上施以尖細(xì)斜砍的短皴來(lái)描繪粗礪的巖石肌理,這些手法與同時(shí)代的畫家范競(jìng)相近。另外,本幅圖中平遠(yuǎn)的構(gòu)圖方式,樹木和沙洲的形態(tài),注意風(fēng)雨明晦的氣候變化,以及濕潤(rùn)墨法的運(yùn)用,卻又是屬于江南董源畫風(fēng)的系統(tǒng)。

本畫的創(chuàng)作年代,美國(guó)學(xué)者方聞從其空間結(jié)構(gòu),認(rèn)為它大約是11世紀(jì)初期的作品。本圖的主山結(jié)構(gòu)是以相似形的正面性山塊垂直或往兩側(cè)重疊累加,塊面銜接的立體處理尚未成熟。同樣地,在景深的處理,近、中、遠(yuǎn)三段景觀水平地由下往土疊架,其間以煙嵐或河水隔開,尚缺乏合理延伸的地平面來(lái)表現(xiàn)空間深度,以上這些皆是11世紀(jì)山水畫的結(jié)構(gòu)特征。根據(jù)上述兩位學(xué)者的研究成果,《江山樓觀圖》已經(jīng)逐漸被公認(rèn)為燕文貴的真跡作品。此畫代表的重要意義在于其綜合“三遠(yuǎn)”的構(gòu)圖形式與融會(huì)不同地域畫風(fēng)的企圖,深刻地影響后來(lái)神宗朝的畫家郭熙。當(dāng)然也成為后期畫家競(jìng)相模仿“燕家景致” 的標(biāo)準(zhǔn)范型。

燕文貴《江山樓觀圖》

7、趙昌(?—約1016)字昌之,廣漢劍南(今四川劍閣之南)人,真宗大中祥符負(fù)盛名。性情爽直高傲,剛正不阿。時(shí)州伯邵牧爭(zhēng)求筆跡,不肯輕與。工書,擅畫花果,多作折枝花,兼工草蟲。又多畫“折枝”而不是全株。有人評(píng)價(jià)趙昌說(shuō):“趙昌折枝尤工,花則含煙帶雨,笑臉迎風(fēng),景則賦形奪真,莫辨真?zhèn)危O(shè)色如新,年遠(yuǎn)不退。”初師滕昌祐,后過其藝,亦效徐崇嗣“沒骨法”。直接寫生于花卉和鳥獸的天然生活,常于清晨朝露未干時(shí),圍繞花圃觀察花木神態(tài),一邊調(diào)色描繪,自號(hào)“寫生趙昌”。擴(kuò)大了花鳥畫的表現(xiàn)范圍,并對(duì)對(duì)象表現(xiàn)得極為生動(dòng)。當(dāng)時(shí)盛行厚彩重色,而趙昌所作精于暈染,明潤(rùn)勻薄,特工敷彩,色若堆起,惟筆跡較為柔弱。大中祥符(1008-1016)間名重于時(shí)。丁朱崖奉白金五百為壽,昌感其意,親往謝之。此時(shí),朱崖邀其至東閣,求畫生菜數(shù)窠及爛瓜生果等,昌揮筆遽成而去。晚年其自矜所作,往往深藏不市,若見自家畫作流落市井,則復(fù)自購(gòu)以歸之,故世罕傳。

其畫跡《宣和畫譜》著錄其作品154件,《宋中興館閣藏畫》著錄其作品27件。傳世作品有《四喜圖》、《粉花圖、《寫生蛺蝶圖》、《寫生杏花圖》冊(cè)頁(yè)等。

杏花圖?? 團(tuán)扇,絹本,設(shè)色,縱25.2厘米,橫27.3厘米。現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物館。

此圖繪一枝杏花,繁花盛開。畫家用極寫實(shí)的手法,將杏花粉白含俏、堆霜集雪之姿,刻畫得栩栩如生,勾線精細(xì),以粉白染瓣,富有層次。杏花盡顯其晶瑩剔透、冰姿雪清之雅韻。此畫的藝術(shù)成就為世人公認(rèn),但就其是否出自趙昌之手尚有爭(zhēng)議。原因就在于畫中使用了雙鉤粗逸之筆,而這和趙昌的畫法并不一致,故有人推斷為徐熙一派的作品。此圖無(wú)款印,僅在卷中前后有宋賈似道的“魏國(guó)公印”、元魯國(guó)達(dá)長(zhǎng)公主的“皇姊圖書印”等。在接紙上另有董其昌寫的跋“趙昌寫生,曾入御府。元時(shí)賜大長(zhǎng)公主者。屢見馮海粟跋,此其一也。董其昌觀”。元代馮子振、趙巖題詩(shī),董其昌題跋。

趙昌《杏花圖》

寫生蛺蝶圖 卷軸,紙本,設(shè)色,縱27.7厘米,橫91厘米。現(xiàn)藏北京故宮博物院藏。這是一幅描寫秋天野外風(fēng)物的寫生畫。在構(gòu)圖布局上,畫家有意在畫面上方留下很大的空白,景物多集中在畫面的下部。將野菊、霜葉、荊棘和偃伏的蘆葦?shù)龋贾玫缅e(cuò)落有致。在晴空中有三只美麗的彩蝶正在翩翩飛舞,一只蚱蜢正在向上觀望。整幅畫把秋日原野的高曠清新、風(fēng)物宜人的景色,描繪得十分動(dòng)人。

構(gòu)圖上以主要的空間描繪飛舞著的蝴蝶,以墨筆勾彩蝶翔舞于野花之上,螞蚱跳躍于草葉之下,整幅畫給人以春光明媚的愉悅和輕柔的美感。使畫面具有一種田園野趣的意境。與黃荃的富貴、徐熙的野逸又有幾分不同。技法上用筆遒勁,設(shè)色清麗典雅,清勁秀逸。花卉用筆筒率,變化自然,以雙鉤、暈染繪近處花卉的陰陽(yáng)向背。蚱蜢和蝴蝶,用筆十分精確,微染出不同質(zhì)感,設(shè)色秾麗,以工整的細(xì)線條進(jìn)行勾勒。整幅畫面,風(fēng)格清秀,設(shè)色淡雅,用雙鉤法,線條有輕重頓挫變化,形象準(zhǔn)確自然。

趙昌《寫生蛺蝶圖》

8、許道寧 生卒年不詳,活躍于北宋中期(約公元970年-1052年)。長(zhǎng)安(今陜西西安)人,一作河間(今河北河間)人。生卒記載不詳,據(jù)說(shuō)終年八十多歲。他出身貧寒,《墨莊漫談》里記載他“少亦儒業(yè)”,可惜沒有取得什么成就。為人又“跌宕不羈”,喜歡偷畫別人的睡姿,常被毆詬。一度曾以販賣藥材為生。為了招攬生意,常把自己的畫贈(zèng)給買藥的顧客,久之繪畫的名聲漸大。終于有一天,宰相張齊賢見到他的作品,大加稱贊,并邀請(qǐng)他到府中繪制壁畫和屏風(fēng),張士遜贈(zèng)送其詩(shī)句:“李成謝世范寬死,唯有長(zhǎng)安許道寧”,便使其聲名鵲起,身價(jià)倍增。 在郭熙尚未成名之前,許道寧獨(dú)領(lǐng)一時(shí)風(fēng)騷。

宋是中國(guó)山水畫發(fā)展的鼎盛時(shí)期,這一時(shí)期名家輩出,許道寧能夠以一介布衣的身份廁身其中,的確不是—件容易的事。徐氏多寫林木、野水、秋江、雪景、寒林、漁浦等,并點(diǎn)綴行旅、野渡、捕魚等人物,行筆簡(jiǎn)快,峰巒峭拔,林木勁硬。許氏長(zhǎng)于畫林木、平遠(yuǎn)、野水三種景色,《圣朝名畫評(píng)》中評(píng)價(jià)許道寧的繪畫“所長(zhǎng)者三:一林木,二平遠(yuǎn),三野水,皆造其妙”。他的山水畫源出李成和屈鼎,但在一定程度上也受李光丞的影響。晚年筆法簡(jiǎn)快,所畫峰巒樹木,峭拔勁硬。《圖繪寶鑒》說(shuō)他:“早年所畫俗惡,至中年脫舊學(xué),稍自檢束,行筆簡(jiǎn)易,風(fēng)度益著,峰頭直皴而下,林木勁硬,自成一家體,至細(xì)微處,始入妙理。”從其代表作品中《關(guān)山密雪圖》不難看出這些特點(diǎn)而且有所變化。此圖還是表現(xiàn)荒涼寒林與平遠(yuǎn)景色的主題,從中仍可見脫胎于李成畫法的濕潤(rùn)渲染、筆跡不顯及大氣迷蒙的效果,但與李成、范寬的構(gòu)圖方式有所不同:畫家以拖筆長(zhǎng)皴勾畫出頗具重量感而又險(xiǎn)峻陡峭的山峰,山坳之間伸向遠(yuǎn)方的谷地,又將觀者的視線引至深處。山法為一筆焦墨和濃墨直掃而下的長(zhǎng)皴,繪出屏風(fēng)一樣陡峭的壁崖,表現(xiàn)峰巒的峭拔之勢(shì);其山勢(shì)和曲折迂回的江水增加了構(gòu)圖上的變化;畫樹用大筆、粗筆,樹干不皴,枝似雀爪,只用墨點(diǎn)點(diǎn)樹葉,筆法豪壯而有氣勢(shì);遠(yuǎn)處樹木則用濃墨作長(zhǎng)條狀,少畫枝葉,長(zhǎng)短不一,這些畫法不同于李成和范寬,體現(xiàn)出風(fēng)格狂逸的許氏特色。

許道寧在當(dāng)時(shí)頗有影響:宋代鄧國(guó)公張士遜作詩(shī)贈(zèng)許氏:“李成謝世范寬死,唯有長(zhǎng)安許道寧。”被認(rèn)為是繼李成、范寬之后山水畫第一人。米芾和黃庭堅(jiān)等大家都對(duì)其畫作極為贊賞。許道寧性格豪放,嗜酒如命,人號(hào)“醉許”,黃庭堅(jiān)更是曾在《答王道濟(jì)寺丞觀許道寧山水圖》詩(shī)中描繪了許道寧醉中作畫的神情舉止:“往逢醉許在長(zhǎng)安,蠻溪大硯磨松煙。忽呼絹素翻硯水,久不下筆或經(jīng)年。異時(shí)踏門闖白首,巾冠欹斜更索酒。舉杯意氣欲翻盆,倒臥虛樽即八九。醉拾枯筆墨淋浪,勢(shì)若山崩不停手。數(shù)尺江山萬(wàn)里遙。滿堂風(fēng)物冷蕭蕭。”足見其畫技之高超。他的繪畫風(fēng)格對(duì)后世的影響也很深遠(yuǎn),北宋末期屈鼎的后人們?cè)诶L畫上就是取法子許道寧,因?yàn)檫@種畫法可以“速售”,可以“療饑寒”。不知道這是許道寧的榮幸,還是屈氏后人的無(wú)奈。

存世之作有:《秋江漁艇圖》、《關(guān)山密雪圖》、《秋山蕭寺圖》傳世。《秋江漁艇圖》藏于美國(guó)納爾遜—艾金斯美術(shù)館藏《關(guān)山密雪圖》藏于臺(tái)北故宮博物院《秋山蕭寺圖》藏于日本京都友鄰館。

秋江漁艇圖 絹本,水墨淡彩,縱48.9厘米,橫209.6厘米

秋江漁艇圖 絹本,水墨淡彩,縱48.9厘米,橫209.6厘米,藏于美國(guó)納爾遜—艾金斯美術(shù)館。又名《漁舟唱晚圖》或《漁父圖》)為許道寧代表作之一。該卷上并無(wú)款識(shí),由于比一般手卷一尺左右的高度高出甚多,故有時(shí)也被稱為《高頭漁父圖》卷。此畫將一望無(wú)際的山峰羅列于江岸,挺拔陡峭,險(xiǎn)峻之極。山頭用豎直細(xì)線皴出,也就是肺胃的“峰頭直皴而下”,用筆之挺勁突出了巖石堅(jiān)硬鋒利的質(zhì)感。山坡上,樓閣精致,樹木崢嶸;兩山間,潺潺的溪流由近及遠(yuǎn)婉轉(zhuǎn)地匯入江中。平靜的江面上有一窄小的木橋,兩位行者正從橋上走過;江中幾只漁舟游弋,上面忙碌的人像是在捕魚。所有的景物都被描繪得既自然又貼切,顯得那么和諧。全圖將平遠(yuǎn)、高遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)三種構(gòu)圖方式很自然地融為—體。畫家對(duì)畫面抽象律動(dòng)感的追求,似乎更超過對(duì)山石結(jié)體的講究。山頂棱線與弧線的連綿,且前后交錯(cuò)的布局,通過輪廓線與強(qiáng)烈的墨色明暗的對(duì)比,交織出波浪般起伏的韻律,進(jìn)而使原本蕭瑟靜穆的山水充滿了壯闊幽深的生氣。這樣既充分發(fā)揮了手卷形式的長(zhǎng)處,又保持了巨幅山水的氣勢(shì),是在繼承前人優(yōu)長(zhǎng)的基礎(chǔ)上的創(chuàng)新。這也許就是許道寧的繪畫風(fēng)格能夠受到不同人的喜愛而且產(chǎn)生長(zhǎng)久影響的原因。

許道寧擅畫山水,學(xué)李成而能自成一家之體。長(zhǎng)于畫林木、平遠(yuǎn)、野水,是繼李成、范寬之后在北宋最享有盛名的山水畫家。本圖繪覆蓋大雪的高山寒林,畫中山巒起伏,皴筆很少,山頭俱施以粉,水天皆用淡墨渲染,景物荒寒蕭寂。畫左有小字款書“許道寧寫李咸熙關(guān)山密雪圖”。畫上鈐有“明昌御寶”、“沈周寶玩”等印鑒。

《關(guān)山密雪圖》 大軸 絹木 設(shè)色 縱121.3厘米 橫81.3厘米臺(tái)北故宮博物院藏

此圖是一幅全景山水,沿用傳統(tǒng)的北宋山水畫構(gòu)圖,而“崇山積雪,林木清疏”頗得李成的余韻。圖中上端大山陡聳,四面峻厚,密雪覆蓋其上,氣勢(shì)極見宏壯,大山左外側(cè)一亭翼然,遠(yuǎn)眺陂陀縱橫,野水層層,如游今之泰山。運(yùn)筆凝重細(xì)勁,以短筆布皴,嚴(yán)謹(jǐn)而有法度,故疏而不薄。此畫是他中晚年間的作品,另具風(fēng)貌,是北宋時(shí)期畫雪景題材的佳作。

9、易元吉(1001—1065)北宋畫家,字慶元,湖南長(zhǎng)沙人,天資穎異,“靈機(jī)深敏”,自幼臨摹古人名畫,打下了扎實(shí)的繪畫功底。初攻花鳥、草蟲、果品,后見趙昌對(duì)花寫照,有所啟發(fā),深入荊湖“萬(wàn)守山百余里”,觀察野生動(dòng)物生活和林木巖石景物,每遇勝麗佳處,輒留其意,心傳目擊,寫于毫端。并在長(zhǎng)沙寓所后開鑿池詔,間以亂石叢篁、梅菊葭葦并馴養(yǎng)水禽山獸,以觀其動(dòng)靜游息之態(tài),故所畫貓犬、虎狼、雜菜等各種動(dòng)植物,且都能別開生面,超越前人。尤其以獐猿特別生動(dòng)逼真,呼之欲出,因此而名聞天下。易元吉也由此而成為長(zhǎng)沙乃至湖南畫壇的首領(lǐng)。

在畫壇受到推崇的易元吉,在仕途上卻很不得志。潭州知州劉元瑜因欣賞易元吉的畫藝,將他補(bǔ)為州學(xué)助教(從九品)。易元吉得到這個(gè)官職后很高興,每在畫稿署上“長(zhǎng)沙助教易元吉畫”的題款。但沒過多久,劉元瑜就因擅自補(bǔ)升畫工易元吉為州學(xué)助教而降知隨州。易元吉的仕途也隨此而中止。宋英宗治平元年(1064),汴京景靈宮中的孝嚴(yán)殿建成,朝廷特召易元吉進(jìn)宮繪畫。他十分高興地對(duì)朋友們說(shuō):“吾平生至藝,于是有所顯發(fā)矣”,欣然赴京。在孝嚴(yán)殿內(nèi),易元吉奉命畫御座后面的大屏風(fēng)。他在中間一扇上,畫了太湖石與汴京有名的鵓鴿和洛陽(yáng)牡丹,在旁邊兩扇各畫上孔雀。接著,他又在神游殿的小屏風(fēng)上畫“牙獐”。別致的構(gòu)圖,精巧的畫筆,使他名聲大振。之后,易元吉又奉詔在開先殿西廂畫《百猿圖》,但還未畫完就暴卒身亡,有人說(shuō)是因?yàn)楫嬙河腥思刀试谑澄锢锵露尽?/p>

易元吉之所以能取得這樣的成就,既在于能師法自然,又在于能從古人那里汲取養(yǎng)料,繼承之中又有創(chuàng)新。因而人們?cè)u(píng)說(shuō):“元吉平日作畫,格實(shí)不群,意有疏密,雖不全拘師法,而能仗義古人,是乃超忽時(shí)流,周旋善譽(yù)也。”易元吉的獐猿畫不僅在藝術(shù)上達(dá)到第一流的水平,而且在中國(guó)古代繪畫史上具有開拓繪畫題材的意義。所以古代繪畫評(píng)論家把獐猿畫看成易元吉的專工獨(dú)詣,認(rèn)為是“世俗之所不得窺其藩”的絕技。許多名詩(shī)人也紛紛題詠表示贊賞,其中有黃庭堅(jiān)的《易生畫贊》、張來(lái)的《獐猿圖》、劉摯的《易元吉畫猿》等等。其中劉摯詩(shī)云:“傳聞易生近已死,此筆遂絕天幾存。安得千金買遺紙,真?zhèn)纬Ec識(shí)者論。”從中可見人們對(duì)易元吉的推崇,也可知當(dāng)時(shí)他的畫已非常珍貴,并且有人偽造了。

易元吉一生創(chuàng)作了大量繪畫作品,僅宋代《宣和畫譜》就著錄了《牡丹鵓鴿圖》《梨花山鷓圖》《夏景戲猿圖》等御府所藏的易元吉作品245件當(dāng)時(shí),其他文獻(xiàn)資料所載還有100余件。遺憾的是他的作品現(xiàn)在存世的已不多,僅臺(tái)北故宮博物院藏的《猴貓圖》、美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館藏的《三猿捕鷺圖》、美國(guó)弗利爾美術(shù)館藏《樹上二猿圖》、 《縛猴竊果圖》,北京故宮博物院收藏的《蛛網(wǎng)攫猿圖》等為數(shù)不多的幾件。

猴貓圖 圖卷,絹本,設(shè)色,縱 31.9公分,橫 57.2公分。臺(tái)北故宮博物院藏

畫面描繪一只獼猴脖子上圈套著粗繩,綁系在地,兩只小虎斑貓,結(jié)伴路過此地,未加留意路旁這只正閑得無(wú)聊的猴兒。那知一剎那間,猴兒出手挾持住其中一只,另一只則是驚避回顧。被它環(huán)抱在懷的小貓,側(cè)臉瞠目,驚懼地張嘴直叫著,已走避至另一側(cè)的小貓,全身拱起,充滿警戒的形態(tài),回頭對(duì)著頑猴怒目嘶叫,獼猴卻是神態(tài)自若,鼓吻閉唇地斜視著,一副你奈我何的神氣頑皮模樣。

這幅畫展現(xiàn)了畫家敏銳的觀察,他不但鉤畫出二貓一猴間生動(dòng)的神情,也將合於本性、出乎自然的瞬息動(dòng)態(tài),鋪陳出一幕富有戲劇效果的畫面。精謹(jǐn)?shù)墓P墨、纖巧的刻劃,突顯作者傳神體物的繪畫本領(lǐng)。

易元吉 《猴貓圖》

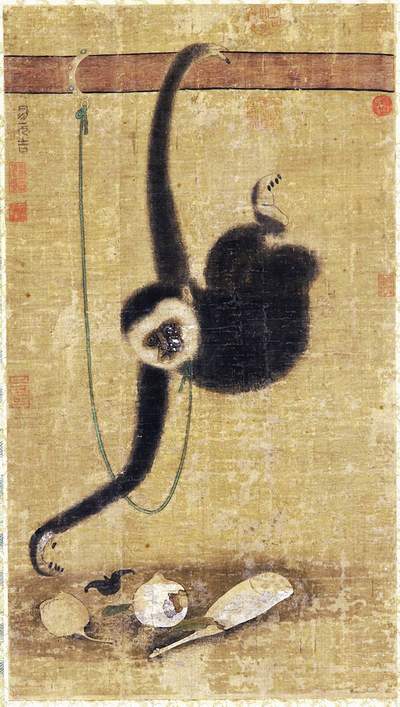

縛猴竊果圖 絹本,設(shè)色墨筆,縱190.8厘米,寬100.2厘米。現(xiàn)藏美國(guó)弗利爾美術(shù)館。畫面為一只系于橫柱的猿猴用左臂懸于梁柱上,探下整個(gè)身體,升長(zhǎng)右臂用盡全身力氣從地面攫取果子。雙目圓瞪緊盯著地面上的石榴、菱角,顯得既貪婪又用力。猴子的敏捷、貪食和善于攀援,表現(xiàn)得非常生動(dòng)傳神。整幅畫面表現(xiàn)的動(dòng)作雖有限,但又仿佛寓動(dòng)于靜,皆可以從中感受到動(dòng)靜結(jié)合的輕快美感,在觀賞過程中似有完整的畫面故事于腦海中閃現(xiàn)。其生動(dòng)傳神的效果,是畫家長(zhǎng)時(shí)間觀摩生物掌握了其中的氣韻的結(jié)果,在畫家的筆下,并非單一的模仿寫生,而是將最自然的狀態(tài)融合進(jìn)了藝術(shù)創(chuàng)作之中。

易元吉 《縛猴竊果圖》

蛛網(wǎng)攫猿圖 現(xiàn)藏于北京故宮博物院。畫面簡(jiǎn)單清晰:一只毛茸茸的小黑猿懸掛在枇杷樹上,雙腳緊攀一枇杷枝;右臂直擎,右手緊握上方的枇杷枝;左臂全力伸向正前方,欲取得枝椏上的蛛網(wǎng)。枇杷樹也只畫斜出的幾枝,既“若有似無(wú)”,又“若無(wú)實(shí)有”。“若有似無(wú)”使之在構(gòu)圖上沒有喧賓奪主之嫌,“若無(wú)實(shí)有”更是畫家構(gòu)圖的精妙之處,整個(gè)畫面凸顯出了圖中的小黑猿神情宛然,輕盈如葉的姿態(tài),將極富動(dòng)態(tài)美感的一瞬間捕捉入畫,刻畫出小黑猿孩子般頑皮可愛的神情。小黑猿的雙臂長(zhǎng)度看來(lái)雖略顯夸張,卻也恰如其分地傳達(dá)出猿的形體特征。

易元吉 《蛛網(wǎng)攫猿圖》

10、崔白(約1004—1088)北宋畫家,字子西。活躍于宋神宗前后。濠梁(今安徽鳳陽(yáng))人。這位畫家一生中大部分時(shí)間只是個(gè)民間畫工,生活顛沛流離,后來(lái)有很多人都為他的不得賞識(shí)打抱不平。像米芾在他的《畫史》中說(shuō),在嘉年間(1056—1063年),公卿貴族們的收藏競(jìng)相一味求古,多是閻立本、韓滉一類畫家的贗品,而對(duì)于像崔白這么優(yōu)秀的當(dāng)代畫家的畫作,他們卻熟視無(wú)睹。1065年,相國(guó)寺因?yàn)樵庥瓯徊糠制茐模薨讌⒓恿诉@次的壁畫重繪,工程大約在宋神宗熙寧元年(1068年)結(jié)束,崔白也是在這次工程后被召人宮廷畫院,此時(shí)已是六十多歲的老人。先補(bǔ)為圖畫院藝學(xué),后升為待詔。其畫頗受宋神宗賞識(shí),宋神宗特旨,如果沒有他的旨意,任何人都不能安排崔白作畫。

崔白擅花竹、翎毛,亦長(zhǎng)于佛道壁畫。人物山水畫采取工筆水墨相結(jié)合,人物寫實(shí),自然寫真;花鳥畫尤長(zhǎng)于寫生,善于表現(xiàn)荒郊野外秋冬季節(jié)中花鳥的情態(tài)神致,尤精于敗荷、蘆雁等的描繪,手法細(xì)致,形象真實(shí),生動(dòng)傳神,富于逸情野趣。所畫鵝、蟬、雀堪稱三絕。熙寧初,詔與艾宣、丁貺、葛守昌等畫垂拱殿御扆鶴竹各一扇,崔白最為出色。

崔白的花鳥畫在宋代繪畫史上最大的貢獻(xiàn),就是打破了自宋初100年來(lái)由黃筌父子代表的工致富麗的“黃家體制”、開創(chuàng)了一代新風(fēng)。黃筌父子的工筆重彩,以其富貴閑逸的風(fēng)格,在宋初被宮廷畫院奉為花鳥畫的楷模達(dá)百年之久。在這段時(shí)間,水墨山水畫突飛猛進(jìn),漸漸成為山水畫的主體范式。影響而及花鳥畫,徐熙已嘗試以墨筆為骨敷彩的方法。但以成熟的水墨山水畫技法融入花鳥畫之中,開創(chuàng)新格,取代“百年一貫”的黃家畫風(fēng)的,則是崔白。題材上他喜畫沙汀蘆雁、秋冬蕭疏、淡遠(yuǎn)、荒寒、野趣的意境,“體制清澹,作用疏通”;不同于黃筌父子多寫宮苑珍禽異獸。技法寫意寫真并舉,不打草稿,“凡臨素多不用朽,復(fù)能不假宜尺界筆,為長(zhǎng)弦挺妨刃”運(yùn)筆上攻襲粗放兼有:工細(xì)處筆觸一絲不茍,粗放的筆調(diào)蒼勁厚實(shí)。畫竹、草、樹葉亦是雙鉤填彩法,但畫荊棘則是沒骨法染畫而成,樹葉中的葉脈也有摻用沒骨法。畫樹干則以粗放的筆意描繪,筆鋒的折轉(zhuǎn)變化極為明顯。畫土坡側(cè)筆放膽揮毫,將粗細(xì)筆調(diào)統(tǒng)一于畫卷之中,相融和諧,增添活潑之意。運(yùn)墨亦干濕并見,但總體設(shè)色較淡設(shè)色較淡;不同于“黃家樣”的先精細(xì)鉤勒,不見筆跡,再填以五彩,顯得富麗堂皇。因此成為北宋畫壇的革新主將,數(shù)百年來(lái)頗受畫壇尊崇。黃庭堅(jiān)《題李漢舉墨竹》云:“如蟲蝕木,偶爾成文,吾觀古人繪畫妙處類多如此,所以輪扁斫車,不能以教其子。近世崔白筆墨,幾到古人不用心處,世人雷同賞之,但恐白未肯耳。”就是肯定崔白在繪畫風(fēng)格上的創(chuàng)新精神。崔白出身低微,早期作為民間畫工,迫于生活的壓力,以藝謀生,練就了他善于寫生,畫作多有新意。當(dāng)然,這種創(chuàng)新既是產(chǎn)生于實(shí)際的寫生實(shí)踐,也是以對(duì)前人的繼承為前提。崔白對(duì)前人優(yōu)長(zhǎng)善于兼收并蓄,多有創(chuàng)造。在作品風(fēng)格上既吸收“黃派”工筆細(xì)描之長(zhǎng),又借徐派的意趣。明代汪砢玉在題《桃澗雛黃圖》中說(shuō):“善聲而不知轉(zhuǎn),未可謂善歌也;善繪而不善畫染,未可謂善也。是作,……神采煥發(fā),氣韻生動(dòng),最得傅染之妙,固趙昌流輩歟·”可見,崔白也曾學(xué)習(xí)過趙昌,崔白敷彩清澹,是吸收了趙昌的清新淡雅的風(fēng)格,另有《宋中興館閣儲(chǔ)藏圖畫記》著有崔白所畫的猿猴作品數(shù)件,反映出他曾向易元吉學(xué)習(xí)。

崔白這種革新的花鳥畫對(duì)北宋宮廷花鳥畫產(chǎn)生了巨大的沖擊,據(jù)說(shuō)震動(dòng)了當(dāng)時(shí)的畫壇,從畫院中人到院外的文人士大夫畫家,從者甚多,他們從“黃家富貴”風(fēng)格一統(tǒng)天下中走出來(lái),開始崇尚新意,深入寫生、寫實(shí),這種趨勢(shì)到了后來(lái)的宋徽宗趙佶那里,達(dá)到登峰造極的程度。因此崔白等人的出現(xiàn)改變了畫院的“黃氏體制”,與其說(shuō)是崔白帶來(lái)的“變格”,不如說(shuō)是院體花鳥畫自身發(fā)展的結(jié)果,以及社會(huì)的普遍的審美趣味的變化使然。

崔白之弟崔愨、孫崔順之皆善畫,同襲崔白畫風(fēng),亦為時(shí)人所重。

崔白一生作畫甚豐,僅《宣和畫譜》就載入241幅。其作品現(xiàn)存極少,故宮博物院僅有《寒雀圖》,臺(tái)北故宮博物院有《雙喜圖》、《蘆雁圖》、《竹鷗圖》、《枇杷孔雀》等7幅,秦嶺珍藏閣有《杜牧吹簫祝壽圖》。民間珍藏較少。

雙喜圖 絹本,設(shè)色,縱193.7厘米,橫103.4厘米,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

《雙喜圖》為崔白傳世精品。初名為《宋人雙喜圖》,后在樹枝中發(fā)現(xiàn)題字“嘉祐辛丑年(1061)崔白筆”,才歸為崔白作。又有人仔細(xì)觀察,兩飛鳥尾部羽毛長(zhǎng)而飄逸,似乎不象是喜鵲,倒接近于“綬帶”鳥。于是現(xiàn)在也有稱此圖為《禽兔圖》。

圖繪秋風(fēng)呼嘯的曠野,枯枝折倒,殘葉飄零,小草伏地,一片蕭瑟之中,兩禽鳥撲翅鳴叫,頂風(fēng)飛來(lái),其一剛攀在樹枝上,目光俱向下,原來(lái)在殘枝敗草之中,有一只褐兔正回頭向它們張望,可能這就是雙禽鳴叫不安之因由。整個(gè)畫面動(dòng)靜相承,既有場(chǎng)景的蕭瑟寒凝,又有禽、兔驚叫、張望強(qiáng)烈的生命跡象。既有大自然給畫家的真實(shí)感受,又有畫家自己對(duì)生命的體悟和尋思,內(nèi)蘊(yùn)異常豐富。

繪畫手法上卻頗具新意:工、寫結(jié)合,枝葉雙勾,甚至連細(xì)草也雙勾,但禽與兔則勾、點(diǎn)、染結(jié)合,褐兔皮毛以筆尖簇點(diǎn),層層積染,而禽鳥的羽毛則填染白粉,皮毛的質(zhì)感強(qiáng)烈。土坡以干筆淡墨粗勾幾筆,然后略加皴擦,只在局部加以密集的皴筆,卻也將秋天曠野的落寞突現(xiàn)出來(lái)。飛鳥與褐兔的上下呼應(yīng),將疾風(fēng)中零亂的一切涵容,而樹身、枝干的勾、皴、擦、染,老練而雄健,顯現(xiàn)其借鑒于山水畫,技術(shù)已經(jīng)非常之成熟。

崔白《雙喜圖》

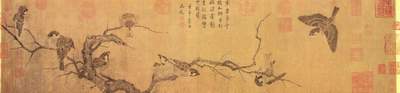

寒雀圖 卷軸、絹本、設(shè)色,縱25.5厘米 橫101.4厘米,現(xiàn)藏北京故宮博物院。作品描繪隆冬的黃昏,一群麻雀在古木上安犧入寐的景象。作者在構(gòu)圖上把雀群分為三部分:右側(cè)二雀,乍來(lái)遲到,處于動(dòng)態(tài);而中間四雀,作為本幅重心,呼應(yīng)上下左右,串聯(lián)氣脈,由動(dòng)至靜,使之渾然一體。鳥雀的靈動(dòng)在向背、俯仰、正側(cè)、伸縮、飛棲、宿鳴中被表現(xiàn)得惟妙惟肖。樹干在形骨輕秀的麻雀襯托下,顯得格外渾穆恬澹,蒼寒野逸。此圖以干濕兼用的墨色、松動(dòng)靈活的筆法繪麻雀及樹干。麻雀用筆干細(xì),敷色清淡。樹木枝干多用干墨皴擦?xí)炄径桑瑹o(wú)刻劃痕跡,樹干的用筆落墨都很重,且烘、染、勾、皴,渾然不分,造型純以墨法,明顯區(qū)別于黃荃畫派花鳥畫的創(chuàng)作技法。其野逸之趣盈溢于絹素之外,有師法徐熙的用筆特點(diǎn)。盡管此圖在形勢(shì)、風(fēng)格上還較為工致優(yōu)雅,但在北宋花鳥畫中占主導(dǎo)地位的平和、富麗的特色,在崔白的作品中已不見,反映了北宋宮廷花鳥畫在審美感受上進(jìn)入了新的階段。

本幅署款“崔白”二字,有清高宗弘歷題詩(shī)一首。“寒雀爭(zhēng)寒枝,如柳月初妬;設(shè)有鵲來(lái)跂,舍仇無(wú)救護(hù)”。卷后由明文彭題跋。

崔白《寒雀圖》

杜牧吹簫拜壽圖 立軸,紙本、設(shè)色,寬54厘米,長(zhǎng)116厘米,秦嶺珍藏閣藏畫。畫面描繪杜牧率妻兒為祖父杜佑拜壽,吹簫娛親的情形。杜牧為唐晚唐大詩(shī)人。其祖父杜佑宰相、著名學(xué)者,歷史上“三通”之一《通典》的作者。 畫面人物眾多,動(dòng)作不一,有白發(fā)長(zhǎng)長(zhǎng)的老壽星面帶微笑,一面賞聽杜牧為他吹簫祝壽,更用慈祥疼愛的目光注視著抱在眼前的重孫。杜牧妻子躲在杜牧羞澀而靦腆,杜牧之另一子則在杜牧之前,稍長(zhǎng),作雀躍奔向曾祖父面前。這幅畫面人物布局豐滿得體,個(gè)個(gè)神態(tài)不一,舉止生動(dòng)而傳神。

技法上工筆與水墨并舉,寫實(shí)與寫意融于一體。人物繪畫工筆精湛,色彩濃淡適宜;自然景色協(xié)調(diào),花草特具生命力,紋飾回旋自然,整體比例得當(dāng)。觀賞中猶如身臨其境,讓人爽心悅目。

崔白《杜牧吹簫拜壽圖》?