中國古代的雕塑之四

陜北、晉西

這個地區畫像石以陜北綏德出土為多,在陜北榆林、米脂及晉西離石等地也有發現。這個地區在漢代同屬于上郡。自東漢和帝時竇憲大破北匈奴后,上郡成為北方邊塞上的軍事重鎮和交通往來的樞紐。迄今發現的陜北、晉西畫像石一般屬于東漢中期作品。陜北、晉西畫像石題材內容比較單純,以反映農、牧業生產和狩獵活動為最多。多是《牛車圖》、《駿馬圖》、《牛耕圖》、《麥穗圖》等日常生活圖象,雖然也有表現墓主生前生活的車馬出行、樂舞百戲、家居等畫面以及一些神話題材,但場面都不及山東沂南畫像石、武梁祠復雜浩大。與別處最大的不同是刻畫歷史故事的題材很少,僅見到荊軻刺秦王一幅。構圖亦頗有特色:畫工采用分格表現法將石條隔成許多塊,上面刻繪把本來很普通的生活現象描繪成為極其新穎別致、富有情趣的繪畫小品,耐人玩味。

刻法大多為減地平雕,凸面不刻陰線,如影畫效果,也有少數人物面部、衣紋、禽獸和建筑細部加刻陰線的,與山東武梁祠等畫像石雕法相近。還有一種純為陰線刻,刻紋粗而深,但與山東郭氏祠畫像刻法不同。石材多采自當地褐紅色細砂巖,一經開采出便是平整的板塊,石面不經打磨加工便可繪稿、雕刻。石面雖不像郭氏祠、武氏祠畫像石那樣平光,卻自有其天然質樸的美。有的畫像石還留有清晰的墨筆線稿或朱砂的痕跡,正可以證明畫像石是先畫后刻的。經過雕鑿,具有雕鏟微痕的凹地與平面突起的物象因反光程度不同而使物象剪影似的顯現出來,產生了與其他地區畫像石不同的單純簡潔的藝術效果。在處理內容較豐富的大型橫幅構圖時,常利用起伏回環的云氣紋使畫面形象產生一種活躍的律動感。從整體風格看,雖沒有四川、山東的精美細致,但表現得更為質樸、簡潔、有力,另有一番特色。

1、綏德王得元墓畫像石 1953年在陜北綏德縣城西山寺出土,這是陜北晉西畫像石中最為人熟知,最有代表性的作品。全墓畫像共26石,其中一幅門楣上的畫像較為重要:正中刻一樓閣,閣內兩人對坐,似為墓主夫婦,兩側雕歌舞、車馬出行或狩獵、放牧場面。墓室左壁門框上下分格,雕出樹木、禽獸、牛耕、禾穗等圖象。也有在門框上分格雕以神獸、仙人、馬匹、牛車及人物。墓中畫像石以《牛耕圖》、《麥穗圖》、《樹下飼馬圖》、《牛車圖》、《狩獵圖》、《放牧圖》最有生活氣息和地方特色。

2、米脂官莊村4座漢墓畫像石 2005年4月在陜北米脂縣官莊村出土。其中一座將軍墓和三座無名墓。在其中一座保存較完整的墓葬的墓道、甬道、前后墓室的石壁上看到21塊完整的畫像石,畫面內容有:反映當時生產活動的牛耕、田獵;表現墓主經歷和生活的車騎出行、宴飲;仙禽神獸等神話故事及由蔓草狀卷云紋所組成的裝飾花紋。畫像的雕刻技法主要采用減地平面陽刻,在部分刻畫上還殘留有墨線和紅色彩繪。畫像整體質樸凝重、簡潔有力,極具陜北漢墓畫像石的獨特藝術風格。無論題材內容、裝飾風格以至具體構圖和形象特征均與王得元墓一致,其中也有《牛耕圖》和《麥穗圖》,只是這里是二牛曳犁的“耦犁”和前者一牛拉犁不同。

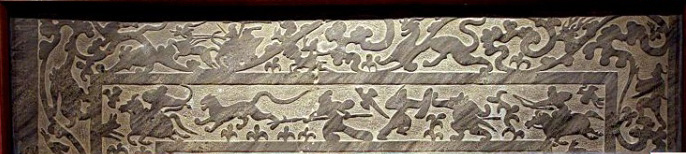

射獵圖 此石畫面分為兩欄,是陜北東漢畫像石應用最多的題材之一,為當時貴族有閑階級的一種娛樂生活。上部刻卷草邊飾花紋,間刻人物、神獸拉云車、奔獸等,下部刻有獵虎、捕熊、射羊、遂兔等打獵場面。獵者使用弓、箭、戟、斧和矛、盾等武器,步騎結合,前后夾擊,圍獵野獸。構圖明快活潑,氣氛緊張,把各種動物的特點刻畫得淋漓盡致,如鹿、兔狂奔逃命,獵犬追逐其間,而虎態兇肆,張牙舞爪,熊則怒而直立與獵者搏斗。形態生動、逼真。

墓道、甬道、前后墓室的石壁上蔓草狀卷云紋和仙禽神獸圖案畫像石

射獵圖畫像石

漢代畫像石除上述各地代表作外,還有以下精品:

1、《廩孝禹刻石》山東畫像石,上部為立鶴畫像,下部為刻字;

2、《三闕畫像》河南登封嵩山,為太室、少室、開母3石闕的畫像石總稱。其中以少室石闕畫像最為有名。長285厘米、寬26厘米。漢延光二年(123年)三月二日刻;

3、《文叔陽食堂畫像和題字二種》發現于山東魚臺,建康元年(144年)八月十九日刻;

4、沂南北寨倉頡造字漢畫像石,發現于山東臨沂;

5、《澠池五瑞圖》,發現于甘肅成縣,建寧四年(171年)刻。內容為青龍、白虎、嘉禾、木連理、甘露、承露人等;

6、《射陽畫像》,發現于江蘇寶應縣;

7、《李氏墓門畫像》,為“漢廿八將佐命功曹東藩琴亭國李夫人靈第之門”。

8、《大汶口畫像石墓》,1960年在山東泰安發現,1984年將出土畫像石運至泰安貸廟陳列。該墓建于東漢末年,主要用石材建造,平面呈倒凸字形,由東西前室、東西耳室、東西后室組成。南北長約6米,東西寬4.65米(南側)至6.4米(北端)。其中畫像九塊,主要在門楣、中柱等部位。畫像內容為人物像、車馬出行、孝子故事、歷史故事等。