中國古代的雕塑之四

秦 漢

三、石 雕

秦代石刻主要見于史籍,如《三輔黃圖》記載,秦始皇擴建渭水橫橋時,“乃刻石作力士孟賁等像”,用以激勵服役工匠的士氣。同書還記載秦代營建驪山陵園時,曾雕刻一對高一丈三尺的石麒麟,開后世陵前營建大型石獸之先河。《三秦記》記載,秦時在長池中刻巨型石鯨。《水經注》記載,蜀郡太守李冰在都江堰刻石人三軀以鎮江流,刻石犀五軀以壓水怪。以上記載的各種雕塑品現在均已不存在了。

西漢時代在石雕藝術上取得了突出成就,其作品有不少留存至今。現存最古老的漢代大型石刻是西漢南粵王趙佗先人墓附近的跽坐石人,系用青石雕成的一對裸體石人,1985年發現于河北省石家莊市西北郊小安舍村,男像高174厘米,女像高160厘米。兩像都是橢圓臉,尖下巴,大眼、直鼻、小口,頭戴平巾幘,腰間系帶,作雙手撫胸跽坐狀,身上無衣紋。其跽坐姿態及古樸風格與西漢昆明池石刻牽牛、織女像相近,而與山東曲阜及四川灌縣等地出土作站立姿態的東漢石人相異。年代略晚的是漢昆明池牽牛、織女跽坐石刻像,漢武帝元狩三年(前120年)所造,也是一組大型石刻,系用花崗巖雕成,造型簡潔,風格古樸,堪稱我國古代園林景觀的第一座豐碑。1973年在西安北郊還出土了漢太液池的巨型石魚,也是簡潔古樸,略具形式。上述漢代石雕作品基本上都是裝飾建筑石雕形式。除此之外,在漢代為盛行的雕塑形式是陵墓雕塑,從現有實物看,漢代沒有發現帝王陵墓前的雕刻作品,主要是貴族陵墓雕刻。陵墓雕塑主要是陳設于地上、地下的石闕、石人、石獸、畫像石。

闕是古代置于門外的建筑,主要有宮闕、廟闕、墓闕三種形式。宮闕多為木闕,石闕主要放置在墓前或廟前。石闕是仿木闕建造,其本身是一種建筑藝術,由基座、闕身和闕頂三個部分組成,形體起伏有韻律,仿房頂的闕頂有如鳥展開的翅膀而具有一種升騰之感,造型優美。闕身上遍布高低不等的浮雕,有如畫像石,因此石闕也是一種特殊的雕刻藝術。石闕是陵墓雕塑在觀賞者心理上掀起的第一個波瀾,現存著名的石闕作品有河南登封太室闕、少室闕、啟母闕,山東平邑縣皇圣闕,嘉祥縣武氏闕,北京石景山的漢幽州書佐秦君闕,四川所存石闕最多,大約20多處,如四川渠縣馮煥闕和沈府君闕、綿陽平陽府闕、雅安高頤闕,以上這些石闕都是東漢作品,闕身雕刻精湛。以沈府君闕為例,其闕身上部刻有朱雀的側面浮雕,朱雀昂首挺胸張翼舉足,神氣活現,意態昂揚,代表了漢代雄渾高亢的時代風貌。

陵墓前豎立的石人、石獸等石雕是陵墓雕塑在觀賞者心理上掀起的第二次波瀾。單個欣賞這些石雕作品,自然會得到許多感受,但若進一步追尋這些石雕作品的群體聯系以及與自然環境的空間聯系,就會體會到某種意境和氛圍,欣賞到某種和諧之美。這些石獸漢代常以“天祿”、“辟邪”、“麒麟”來命名,三者的區別說法不一,一般認為天祿頭上為雙角,麒麟頭上為獨角,無角為辟邪,或通稱為辟邪。這類形象,應是由先秦青銅裝飾雕塑的那種被賦予神靈特性的、裝飾意味濃厚的動物形象演化而來。這些石獸綜合了多種猛獸特征的異獸,一般形體都不是很大,動感很強,或跨步扭身,或仰首吼叫。在表現動感的同時,又注意剛柔兼濟。漢石獸比較注意的是與動物本身形體相像的造型效果,使人感到它們不再是石獸,而是有生命的血肉之軀,煥發出一種漢代特有的神采之美。最為完整、最具代表性的石雕作品當推西漢霍去病墓前的石雕群,它以巧妙的構思,獨特的技法獨領兩漢石雕藝術之風騷。西漢石雕在技法上的特點是利用大塊巖石的原狀雕出物象的輪廓,在相當長時間內,動物雕像是不把四肢之間雕空的,人物圓雕更是如此,頗近似通體浮雕形式。

東漢時期,貴族階層多以高大的石闕和石人、石獸作為墳墓表飾,墓前的石雕大都為一對石獸,少數為石人或石羊。其中以石獸的造型最具藝術性。東漢石刻新成就主要體現在這些造型勁健的石獸上:河南洛陽西郊出土的一對石辟邪以及陜西咸陽沈家村出土的一對石獸,面相都近似獅子,身軀類似虎豹,頭部高昂,尾巴粗壯而向下彎曲到地上,與四足一起形成5個穩健的支點立于地面。由頸部、背脊到尾部形成一條勁挺有力的曲線,姿勢似向前邁進,昂首長嘯,具有勇猛強勁的氣勢。四川雅安姚橋高頤墓的一對石辟邪,高156厘米,長180厘米,另1只高155厘米,長175厘米,造型類似獅子,更強化了雄獅的威武氣勢,而舍去了兇惡的本性,昂首挺胸,張口吼叫,邁步向前,具有雄健、壯偉豪邁的強力氣勢,煥發出陽剛之美。四川蘆山縣楊君墓前一對石獸,造型風格與高頤墓的相似。河南南陽宗資墓前的石天祿和石辟邪、咸陽沈家村的石獸、洛陽孫旗屯及伊川出土的一對石辟邪、山東臨淄的石獅、嘉祥武氏祠前的石獅、曲阜孔林的石獸等,都是東漢晚期造型凝重、器宇不凡的優秀作品。東漢動物石雕在藝術上已經達到了成熟階段,動物四肢之間已被鏤空,造型和雕刻技法上已不帶西漢時期的古拙風格。

立于墓前的石人一般稱為石翁仲,翁仲本是秦始皇的一力士之名,他守衛臨洮,威震邊陲。他死后,其形象被鑄為銅像,置于咸陽宮前,用于震嚇匈奴人。后人便將立于宮闕、特別是陵墓前的銅人、石人統稱為翁仲。與石獸相比,東漢墓表前石人遺跡較少。現存河南登封中岳廟前的一對石翁仲是我國現存最早的石翁仲雕像,作于東漢安帝元初五年(公元118年),高約1米,用方柱形石材雕成,雕塑手法簡練,形象莊重稚拙,具有漢代石人的一般特點。山東曲阜樂安太守麃君墓前的兩個石人神態肅穆,手法簡練,也有類似特點。山東鄒縣匡衡墓前的石人,高約120厘米,用砂石雕成,雙手疊置胸前,作站立姿態。以上作品都屬石翁仲性質。

兩漢石雕除了貴族陵墓前的石闕、石人、石獸外,當然也有其他形式的造像,如四川灌縣都江堰出土的李冰石像。像高290厘米,肩寬96厘米,銘刻有“故蜀郡李府君諱冰”。這是人們紀念主持建設著名的都江堰水利工程的秦代蜀郡太守李冰而造的大型石像,又被用作觀測水位的“水測”,造型渾樸、面部略帶表情,作直立姿勢,雍容大度。

另外,還有一批著名的石俑作品,如1985年在河北石家莊市北郊小安舍村發現的彩繪對跽女俑石雕像。男像高174厘米,女像高160厘米,皆作雙手撫胸踞坐狀,身上無紋飾,造型風格古樸,可能原是墳墓前的石人。陜西省長安縣常家莊村北出土的石鯨和牛郎、織女像。西漢武帝元狩三年(前120);漢武帝于上林苑開鑿昆明池,雕牛郎、織女像分別利于兩岸。牛郎、織女像是根據富有詩意的古老民間神話傳說中的形象而造,原放置昆明池的東西兩岸,昆明池象征銀河,兩像隔水遙遙相對。由于剝蝕過甚,已失當年風貌。牛郎像現存陜西博物館,織女像今在長安斗門鎮。河南登封中岳廟前的一對石人是東漢時期所造,形象更為樸拙。河北望都、四川重慶、峨眉、蘆山等地都出土了一些東漢石俑,以河北望都二號墓出土的騎馬俑最為完好。望都騎馬俑刻劃了一位買魚沽酒、騎馬悠然而歸的騎者,雕刻細致,馬腹與基座之間已作鏤空處置,標志著圓雕技藝益加成熟。

另外,東漢出現了佛教題材的石雕,如山東滕縣畫像石中的六牙白象,沂南畫像石中頂有頭光,手施無畏印的佛像,均屬佛教雕刻遺跡,特別引人注目的是四川樂山麻浩崖墓享堂后壁上方的浮雕坐佛像,通頭光高39厘米,頭頂有高肉髻,身著通肩袈裟,右手施說法印,左手執襟帶狀物,結跏跌坐。此外,江蘇省連云港孔望山摩崖造像中,釋迦說法立像與涅槃變浮雕都是佛教雕像,上述的后兩種佛像石刻當屬東漢晚期作品。

下面擇要介紹其中的優秀之作:

1、 霍去病墓石刻:

這是一組紀念碑性質的大型石刻群,存于陜西興平縣道常村西北,漢武帝茂陵東側。系漢武帝元狩六年(前117)為驃騎將軍霍去病陵墓前雕塑作品。由少府屬官“左司空”署內的優秀石刻匠師所雕造。霍去病(約公元前140—117),漢武帝時代著名的軍事將領。曾五年內帥軍反擊匈奴侵擾,從元朔六年(前123)至元朔四年(前119)的五年之內,六戰六捷,建立了不朽功勛。攘除了異族的長期威脅與騷擾,為安定邊唾、發展農業生產、促進西域各國與漢朝經濟文化交流,建立了卓越的功勛。霍去病深受漢武帝器重,被封為驃騎將軍、大司馬、冠軍侯。漢武帝曾因他屢建奇功,為他修建宅第,他說出了“匈奴未滅,何以家為”的千古名句。霍去病于元狩六年(前117)病逝,年僅24歲。漢武帝痛惜,為他舉行了盛大的葬禮,并把霍去病墓作為自己死后的茂陵的陪葬墓,同時要求工匠把霍去病墓修筑成一座奇特的小山,象征著他生前戰斗過的祁連山,來紀念元狩二年霍去病在河西戰役中取得的關鍵性勝利。為使這座象征性的祁連山更具特點,陵墓設計者特意在墓上遍植草木,頂上豎立大石,遠看如皚皚雪峰,并雕造一些石獸,如虎、象、野豬等,隱雜其間,以造成野獸出沒的特殊環境。

象征祁連山大捷的霍去病墓及石雕

這組大型雕刻石刻包括馬踏匈奴、臥馬、躍馬、臥虎、臥象、石蛙、石魚二、野人、食羊、臥牛、人與熊、野豬、臥蟾等14件,另有題銘刻石兩件。另外還有更多的巖塊是未加雕鑿的。這14件作品的藝術作風抽象而浪漫,風格渾樸厚重。雕刻手法簡練,采用了我國獨創的“應物象形”的表現形式和手法,即利用大塊巖石原有的自然形態,作為雕塑造型的坯胎,僅在石面上就勢斧斫,混合運用了圓雕、浮雕、線刻相結合的造型手段,使原有的形態特點在藝術家具有豐富想象力的雕造下得到充分利用和發揮。雕刻手法異常簡練概括,這些大型的石雕,都是用整塊的巖石雕刻而成。作者充分利用和發揮了石料天然形態的特點,在保持巖石自然美的基礎上通過精密的構思和簡潔的雕鑿。他們并不著眼于精工細刻,只是以粗獷雄勁的刀法草草勾勒一下,剔掉被認為不需要的部分,便使頑石獲得了內在的生命。如臥牛石雕,在渾厚的體塊之中似乎凝聚著無限的張力,整體圓潤而脊呈棱角,極有強度,開張的鼻翼,似有聲息。又如伏虎石雕,很好地利用了石頭表面的起伏和石紋的走向,刻出的虎似乎使人感覺出虎皮的光澤和虎身的柔軟。石人,雕刻者只是淺淺地刻劃了一下眉目和須發,近看似乎不像,遠觀卻奪人心魄。臥蟾,雕刻者在一塊巨石上雕鑿了幾道紋理點線,竟脫化為一只臥蟾。這種簡練傳神的表現手法,不求寫形,但求寫神,很象中國畫中的大寫意,非常符合老莊的“既雕既琢,復返于樸”的藝術思想,使石雕產生渾樸自然的效果,強化了整體感和力度感,具有粗獷厚重而又含蓄內在的魅力,賦予頑石以生命和活力。這種獨特的雕刻技巧和雄渾博大的氣魄,使紀念碑的內容和形式達到了高度的統一。這種藝術表現手法對后世影響深遠。

這些石雕和豎石分別安放于似祁連山的大冢前和冢上,墳冢、石雕、豎石、墳冢、草木共同組成了一個藝術綜合體。既有天然的背景,又有人工的雕鑿;既有現實生活中的野獸,又有神怪的幻想動物形象;。既有人化自然,又有分散作品與大自然環境結為一體,充溢著生命力這種獨特的陵墓文化。在中國雕塑史上具有典范的意義。

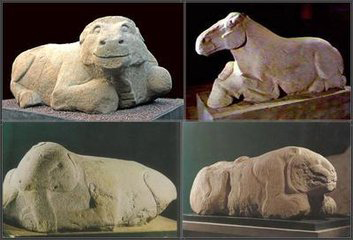

霍去病墓前的臥馬、臥象、石虎、野豬雕塑

16件大型組雕中,“馬踏匈奴”石刻具有象征意義和紀念碑的成分。它形象地歌頌了霍去病擊敗匈奴的重大歷史功績。其手法是寫意的,以一人一馬集中概括了漢匈戰爭,以少勝多,給人以更多的想象揣摩余地。這件作品高1.68米,長1.9米,為一匹器宇軒昂的戰馬和一個被踏翻仰倒的匈奴人的形象,構成了兩個具有象征意義的典型形象。戰馬象征年輕的將軍,具有勝利者的姿態及神圣不可侵犯的氣勢;手持弓箭的匈奴武士,被踏在腳下仰面垂死掙扎。

雕像用一整塊大石雕成,從比例上來看并不十分準確,馬的胸部過于寬大,馬頭很大,四肢過小,這是為了表現的需要,寧可放棄對比例的追求。過大的馬頭是為了顯示勝利者豪邁威嚴的氣概,過寬的胸部是為了使躺倒的匈奴人的頭正好夾在馬的兩腿之間,馬的形象塑造得粗獷有力、矯健軒昂、莊重沉著,而匈奴人的形象被塑造得矮小狼狽,仰倒在馬下,但并未被處理成屈服無力或僵尸橫陳或跪地求饒的可憐相,而是雙手緊握弓箭,兩腿彈掙欲起的垂死掙扎之狀,顯示了氣氛的緊張激烈。在這緊張的氣氛中,馬的沉著傲然體現出漢人的勇猛豪邁的英雄氣概。這件作品給人以自然雄渾的印象,人們不由自主地被它的整體氣勢和內在氣韻所吸引,感覺不到它的失真。創作者紀念和頌揚霍去病豐功偉績的主題思想被傳神地表達了出來,這是思想性和藝術性完美統一的典范。

馬踏匈奴石刻

霍去病墓前躍馬和臥馬石刻也是一種紀念碑式的雕刻,前者后腿曲蹲,前腿抬起,體態強健,作昂首奮力騰躍之勢。后者作憩息之態,但卻昂首警惕,有隨時縱身躍起的神態。這兩件作品均神態昂揚,既表現了戰爭環境的緊張氣氛,也表現了一種勇猛無敵的氣概。尤其是后者,更是這組石雕群中“馬踏匈奴”之外一件獨具匠心的珍品。臥馬石雕高114厘米,長260厘米,為圓雕作品。作者以敏銳的觀察力個精湛的技藝,緊緊抓住馬好動的特性,不能長時間臥在地上。這匹馬雖然在靜臥憩息,但顯出即將起身的形態,即由靜到動的過程。所以頭部微仰,一只前腿向前伸出,蹄用力著地;另一只腿微曲抬起,都反映出這匹馬將起未起的動作過程。作者仔細觀察這一動態過程,然后又智慧地、細心而又大膽地雕琢出這一具有深意的題材。盡管這批臥馬形象拙樸,但卻蘊有一般馬所具有的活力。這種特點與現存漢馬形象的實物,包括漢畫像石刻上所見的形象迥然不同。

魯迅說:“惟漢人石刻,氣魄深沉雄大”。霍去病墓前這批石雕,就是形象的見證。

霍去病墓前石雕臥馬

2、長沙西漢石豬

1956年湖南長沙南門外出土,大者長18.3厘米,小者分別長4.9厘米、4.3厘米、3.7厘米。漢代已普遍飼養豬,以圈養為主,一些地方官吏“勸民農桑”。要求每戶養2頭母豬、5只雞,或者1頭豬、4只母雞。漢代喪俗中,往往在死者手中各握1件石豬。西漢的王侯下葬時,不僅要身穿金縷玉衣,手中還要握著玉質的條形“玉豚”,也就是石豬也長沙南門外還出土過東漢綠釉陶豬圈,長沙唐墓中出現過石豬。

石豬現藏中國國家博物館

2、高頤墓石雕神獸:

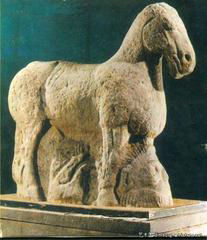

亦稱“辟邪”,是想象中的神獸。在四川雅安姚橋高頤墓神道兩側。刻于東漢獻帝建安十四年(209)。為我國現存最早的兩對形似獅子的“辟邪”之一(另一對在山東省嘉祥縣武氏墓石祠前,雕刻于東漢桓帝建和元年公元147年)。高頤曾任益州太守,卒于建安十四年(公元209年),石雕神獸當建造于此時或其后不久,是東漢末年作品。

石雕神獸共兩只。造型似以獅子為基礎,左邊一只高156厘米,長180厘米;右邊一只高155厘米,長175厘米。都作張口吐舌、昂首挺胸、闊步前進的姿態,其體態采用了S形屈曲造型,臀部高聳,肩刻雙翼,前腿向前作行進狀。胸旁刻有兩重肥短的飛翼,這大概是受往東傳入的西方藝術的影響,石獅傲睨的神態,莊嚴威武,雕刻簡練剛勁、瘦硬有力、敦實厚重,恰當地表達了神獸的威鎮作用,強化了獅子雄健威武的氣勢,具有一種勇往直前的風度神采,煥發出壯偉之美,反映了東漢時期人們自強自信、昂揚向上的活力和氣魄,也體現了漢民族自強不息、勇健雄強的精神,是漢代雕塑藝術的代表作。

4、 東漢李冰石人像:

四川都江堰出土,漢靈帝建寧元年(168)雕造,是東漢晚期作品。

李冰石像是一座直立全身的大型圓雕,身高2.90米,肩寬0.96米,肩至足高1.90米,用灰白色砂巖琢成,重約4噸。像的底部有一個方榫頭,殘長18厘米。石像頭上戴冠,冠帶系至頸下。面部肌肉豐滿,微帶笑容,神態自然。身穿長衣,腰間束帶。兩手袖在胸前,衣袖寬大下垂。雙腳前部露出衣外。整個石像造型形象渾樸穩重,雍容大度。雕刻樸實洗練,線條簡潔有力,惟頭部比例略大。這是四川發現的最早一座大型圓雕人像,是我國古代石刻藝術的優秀作品之一。在石像的兩袖和衣襟上,有淺刻隸書題記三行。衣襟上為:“故蜀郡李府君諱冰,建寧元年閏月戊申朔廿五日都水掾;左袖上為:尹龍長陳壹造三神石人;右袖上為:除水萬世焉。李冰為戰國末年人。秦滅蜀后,李冰在公元前250年左右擔任蜀郡守。他總結蜀地長期治水經驗,主持修建了都江堰,使川西地區“水旱從人”成為“沃野千里”的“天府之國”。“建寧元年”為東漢靈帝在位第一年;“都水”即“都水長丞”是秦漢時“主陂池灌溉,保守河渠”的官吏,“掾”是幫助辦事的官吏;陳壹是這位“都水掾”的名字;“尹龍長”是他的具體職務。“三神石人”中另外兩個是誰?這三個石像和古書中記載的李冰造的“三石人”有什么關系?尚不清楚。2014年5月,都江堰管理局在疏浚都江堰水利工程外江河道時,在水利工程渠首外江閘第7、8孔下側減力池內發現一件石刻圓雕人像。石像身高2.2米,著漢服,袍子擺處最寬有90厘米管理局工作人員說,這座石人俑人像凈高2.2米,袍子擺處最寬有90厘米。另外,給石人像起固定作用的基底20公分高,基座與石人像之間采用石隼連接。石人俑身上所雕刻的服裝具有明顯漢服特征,衣服長度延至足上,屬于漢服中的深衣。另外,石人像腳上所穿的靴子并非是平民百姓所穿的平底靴,而是繡有云紋圖案的厚底皂靴,雕刻也比較精美,似是位官員。石像的頭部不見。都江堰市文物局常務副局長徐軍認為,這尊石像可能就是陳壹造的“三神石人”中另外一位。

李冰像是用一塊巖石鑿成,極其概括,上刻幾根流暢的線條來表現面目、衣領、衣袖和鞋。雕刻手法集圓雕、浮雕、線刻于一體。它是當時用來測量水位高低而用的“水則”,但又可以看成為一尊紀念秦代水利名人的歷史紀念像。為我們研究都江堰的建堰情況和河道變化,以及水文考古等方面,提供了重要的歷史資料。

李冰石像與另一位無頭漢代像俱存放在都江堰伏龍觀。

都江堰李冰石像

都江堰漢代無頭石像

5、洛陽石雕辟邪

1992年12月,孟津會盟鎮漢光武帝陵南1公里處出土,東漢石雕。

辟邪,意為“避兇”,又叫貔貅,人們往往用實物載體寄托趨利避害的思想,石辟邪便是一種辟邪工具。貔貅有嘴無肛門,能吞萬物而不瀉,因此又被民間視為財神。傳說辟邪生性懶散,平日喜歡睡覺,收藏者每天最好把它拿在手里把玩一番,就為要叫醒它,這樣財源就會滾滾而來,因此近日成為人們的收藏品和佩飾。

東漢石辟邪系用完整的一塊青石雕成,高1.9米、長2.9米,重達8噸

橫空出世。這件石獸代表東漢時期我國石刻藝術的最高水平。因其體形巨大、造型優美、年代久遠,被譽為洛陽博物館的“鎮館之寶”。

一座的巨型石獸傲然挺立,石獸身長雙翼,形似獅子,威風凜凜。,嘴大牙銳,身長雙翼,昂首怒目,長尾拖地,雙角直豎,造型非常奇特,似有正欲起飛之感。其實,從漢代到六朝,這類石獸的造型,無論是叫辟邪,還是叫“天祿”、“麒麟”、“獅子”,都是以獅子為原型進行某些部位的現象和夸張。辟邪,是古印度梵文的音譯,意為大獅子。漢武帝太初四年(前101)獅子由今日斯里蘭卡進貢入中原后,遂成為漢代時興的藝術造型。這座石辟邪整個石獸身體比例、神態、肌肉線條恰到好處,形象渾厚凝重,神氣十足,極具想象力;從雕刻技法來看,圓雕、平雕、線刻自然融匯,點、線、面、體結合得天衣無縫,展現了漢代爐火純青的石雕藝術。

目前,在國內出土文物中,體形這么大、藝術手法如此精湛的石辟邪僅此一尊。被洛陽博物館視為“鎮館之寶”。2004年10月,美國紐約大都會博物館費時8年策劃了“走向盛唐”大型中國文物展,借調了中國47個博物館和文物收藏單位的404件藏品展覽。石辟邪被安放在大都會博物館一樓大廳中央最顯眼的位置,在美國社會引起很大轟動。

石辟邪現藏洛陽博物館。

6、河北望都彩繪石雕騎馬俑

石雕騎馬俑通高76.5厘米,長81厘米,寬27.5厘米。1955年河北望都二號東漢墓出土。為東漢靈帝光和五年(182)作品。

作品用整塊石灰石雕成,表現一位騎在馬上侍仆俑在為主人沽酒、買魚歸途中與人招呼的情景。整個石雕造型古拙,細部刻畫生動傳神,這種題材的石雕在漢代很罕見。騎馬俑頭戴圓頂黑帽,上身穿著紅地白色流云紋斜羽衣,下身穿著粉紅地紅色流云紋肥口短褲,腳穿黑色方口靴。左手提著方形的酒桶,右手提的是兩條魚,嘴唇涂紅,笑容可掬,一副欣欣然沽酒買魚歸來頭向左視,左手提一扁壺,右手曲肘提著兩條大魚,臉帶微笑,描繪當時奉主人之命前去沽酒和買魚歸來途中得意洋洋的情景。從他的衣著和表情來看,其身分當是一位善于辦事的侍從。這位侍從享有騎馬外出采購,比一般侍從要高的地位。馬的造型也很別致,昂頭豎耳,兩眼前視,張口嘶嘯,四腿佇立,作用力踏地的樣子,似急馳而驟停。馬的體質雄健而有力,活躍而猛烈。

這件騎馬俑的雕刻手法也是相當成功的。因為作者著意表現此俑在沽酒、買魚歸途中與人招呼的情景,突出前進途中暫時停歇的神態,所以馬的造型是動中見靜,馬頭仍向前方,四肢挺立,豎耳,張嘴作呼嘯狀;而騎在馬背上的人,是靜中見動,作側身向左,笑容可掬,為了保持馬與人的統一,重心的穩定,將騎在馬背上的人的身軀微向左傾,左手的酒壺緊緊貼在左腿上,而提著魚的右手,又扶倚在馬頸上。這種細致入微的雕刻技巧,說明作者平時對事物的細致觀察和純熟的技藝,加上雕刻簡練、明快,線條又顯得健壯有力而不煩瑣,是東漢時罕見的石刻藝術品。如果與西漢霍去病墓前石刻相比,顯然有了很大的進步

俑作為古代墓葬內的隨葬品,當以漢代最為盛行,常見的有木俑、陶俑和石俑,而這些俑的造型千姿百態,身分各異,騎馬俑只是許多俑中的一種,它反映了兩漢時代先后經歷五百多年的統治,在政治、經濟和文化上都有一定的發展;加上漢代推行厚葬風習,“事死如生”,特別在官僚、豪強的墓葬中,都有大量的俑來陪葬,以顯示墓主人生前擁有“奴婢千群,徒附萬計”,政治上的高貴和經濟上的富有。但出土眾多的各類人俑中,石雕騎馬則少見而顯得更為珍貴,又加上彩繪著色,是同類騎馬俑中佼佼者。據文獻記載,望都在戰國時為趙慶都邑,秦置慶都縣,漢屬中山國,武帝元狩六年(前117)始名望都縣。二號墓規模巨大,墓室頂部原有高大封土堆,墓室用青磚砌成,全長32.18米。主室分前中后三進,以象征生前居宅的“前庭”、“中堂”和“后寢”。三主室的左右兩側又各附耳室,共八間,以象征儲藏器物、車廄、兵器等的“倉庫”。是當時同類磚室墓葬中較大的一座墓葬。墓室內壁面繪制彩畫,惜已剝落,大都反映墓主人生前出行及宴饗等生活場面,個別還有題榜文字,可辨的有“門下卒”、“督郵”之類地方下級官吏的名稱。

關于墓主人身分,據出土在中室的一塊磚質買地券上文字來看,應為“太原太守劉公”,死于“光和五年二月廿日”。光和為東漢靈帝的年號,五年即公元182年。劉公何許人也?因文獻失載,出土資料不全,已無從考稽。太守,即郡守,秩二千石,東漢時為一郡最高行政長官。墓葬既是死者生前居宅的象征,在墓葬中室里陳列這類騎馬俑,墓壁上繪制出行圖,正是再現死者生前生活的一個側面。同時也有助于我們對這件騎馬俑原來雕刻意圖的理解。

望都彩繪石雕騎馬俑現藏中國國家博物館。

7、四川峨眉石雕撫琴俑

1977年四川省峨眉山市雙福鄉出土,東漢作品。與該俑同時出土的還有聽琴俑、持刀俑、執臿農夫俑以及石豬、辟邪等。

石俑頭戴施屋滿頂幘,此為東漢比較流行的一種樣式。當時貴賤通服,以顏色作為等級的區別。幘內又似包巾。身穿交領長袍。衣領和袖子用絲綢或細布緣邊。漢代沒有棉花,衣料為綢或麻。庶人只能穿粗紡的麻衣,好一點的衣服則是用絲綢或細布在衣領和袖子緣邊,起到裝飾作用,稱作“純以緣”。俑衣內襯中禪(即襯在里面穿的無里單衣)。腰無帶,席地而坐,樂器置腿上,雙手鼓之。圓臉,兩眼圓睜,略向上望,面帶會心的微笑;其右手撫弦,左手彈撥,整個身體微向左傾,神情專注而又怡然自得的樣子,如見高山,如聞流水,心馳神醉,人我俱忘。

撫琴俑雕刻的技法十分高超,充分發揮了中國美術寫意傳神、不去追求表面形似的特色,利用材料粗糙渾重的特點,側刀尖錐,粗斤大鉞地斫出大形,表現出衣幘的質地,刻減地條紋,故意留下雕琢的痕跡,使人越發感到作品的渾然質樸;用平鏟刨削出平滑的衣領、袖口,來表現絲綢或細布的“緣邊”和“中禪”;用工整的刀法來表現面部的神情。整個作品的詳略,表現出作者對作品的深刻理解:重在表現“神”而不是“琴”;重在表現“聲”而不是“彈”!

最后順便提及的是:該俑出土后命名為“聽琴俑”,這并不準確,應該是“瑟”而不是“琴”。“琴”的形制,至少在東漢時期已經確立,與今日相似:體長而窄,一端較寬,一端較稍窄。面張七弦,故稱“七弦琴”。而該俑所彈的樂器短而寬,底板長方形,面板拱形,張五弦。據《禮記?明堂位》“中琴小瑟”的配樂制度,樂俑鼓的是瑟而不是琴。

“聽琴俑”現藏四川省博物館

8、四川彭山崖墓男女擁抱石雕像

這幅石雕是1942年由著名考古家夏鼐等在四川彭山縣崖墓550號墓門第三層門楣上發現,為東漢時期作品。石刻中男女二人跪坐于地,摟抱在一起,做接吻動作,四周無它物,應當是墓主人夫妻生活的表現。對研究當時的藝術、社會風俗有著突出的價值,為國家一級文物,現藏中國國家博物館。

擁抱雕像高49厘米,寬43,厘米刻于紅砂巖上,質地疏松,表面凸凹不平,具有一種粗獷的美感。石刻中男女裸體并坐相擁。男戴冠,右手搭過女右肩撫摸女乳房;女左手搭于男左肩上,另外兩只手相握,作親吻狀。雕刻技術屬弧面淺浮雕。畫面按內容需要表現出高低起伏,具備了初步的立體感。就畫像所在的石墓來看,四川的弧面淺浮雕開創至少到東漢中、末期才開始,故應屬于東漢中晚期作品。從表現手法來看,畫面的動態感非常強烈,人體形象、動作造型、感情瞬間的表露都刻畫得很準確,無不說明作者具有熟練地表達動態和把握感情的能力,這在所有漢代石刻中是罕見的。畫像的風格具有幼稚古拙的風味。但人物個性和畫面的空間感尚欠不足,這些皆和東漢石刻作品的簡練、粗糙的一般規律相吻合。

同樣題材的作品,在四川麻浩崖墓中也有發現,內容亦為男女二人擁抱親吻;四川綿陽一座漢墓中的畫像磚也有男女擁抱的圖像。上個世紀末在山東莒縣龍王廟鄉一座漢墓中也發現了男女親吻的畫像石。這類題材的石刻,有人解釋為古代的《春宮圖》、《秘戲圖》;有人解釋為死者生前享樂生活的再現;也有人解釋與道教有關,用來考驗教徒和善男信女的信念是否忠誠。實際上與漢代流行的伏羲、女媧蛇身交尾的形象一樣,與人類起源的傳說和祈求子嗣、后代繁衍有關。

漢代儒家經學盛行,但漢代藝術恰恰沒有受到經學的羈絆。漢代藝術的真正主題是強調人對客觀世界的征服,對生前死后都有永恒幸福的祈求,無論是馬王堆漢墓中的帛畫,還是上述的男女相擁的石刻,都是很好的證明。這種時代經學與藝術相行又相反的文化現象,本身就值得很好研究。

9、安徽渦陽東漢綠釉陶樓

綠釉陶樓于1976年出土于安徽渦陽大王店。為反映東漢貴族歌娛生活的明器。現收藏于中國國家博物館

此樓高99厘米,分為四層:上層為鼓樓,第二層是舞臺。舞臺三面封閉,分前臺和后臺,有上、下場門,前臺有五個伎樂俑正作表演或伴奏。漢代表演藝術的主體為百戲,歌舞、競技、角力、雜耍、俳優等表演都被囊括其中。這些百戲主要在廳堂、殿庭和廣場這三種場所表演,它們都是因觀賞者的生活需求而建構的,并非專門的演出地點。與此類似的陶樓明器在河南地區也多有發現,內多安置伎樂百戲俑。如果把這些陶樓視作專門的演出建筑,讓觀者在樓外或樓下觀看,他們是無法通過隔欄看到樓上伎人表演的。這類明器實際上是貴族地主樓居歌娛生活的反映,表現的仍然是室內廳堂的演出

有學者認為,此樓的發現,不僅把中國戲臺史的起點從公元10世紀的北宋提前到公元3世紀的東漢末年,而且打破了封閉式戲臺來自西方的觀點,推翻了三面敞開的戲臺是中國戲臺唯一傳統的方式,在中國乃至世界戲劇藝術發展史上都具有重大的價值。

1953年出土于淮陽縣城南九女冢出土,為陪葬冥器。陶樓高144厘米,面闊43厘米,進深47厘米,系泥質紅陶,三層四阿式方形樓閣,通體涂白粉,局部殘存綠釉。第一層后為倉樓,樓門前有“八”字形梯道,上立守門俑,下有負袋俑。各層樓檐下均飾云形雀替和變形斗拱。特別是側檐下,雀替相連,可能是騎馬雀替的雛形。二、三層樓均在腰檐上立柱承托平座、平座中放置臥榻。二、三層的四角采用裸體人柱。樓頂正脊中央臥一只口銜彩帶的鳥。此樓形體細高,結構精巧,反映了漢代高超的建筑藝術水平。

淮陽東漢三層陶樓收藏于河南省博物館。

同時代陶樓還有河北省阜城縣的五層綠釉陶樓,1990年阜城縣桑莊漢墓出土。

陶樓高216厘米,基座邊長82.8厘米。陶樓由臺基、門樓和五層樓閣組成,是一件仿木建筑的陶制模型器。綠釉為低溫鉛釉,它以氧化鉛為主要熔劑,以銅為主要著色劑,經過700℃的氧化焰焙燒后,呈現出美麗的翠綠色,極富裝飾感。東漢時期隨著莊園經濟的發展,各地豪門大族為加強防范,常自行興建大型塔樓,有的高達九層。高樓的盛行,一是軍事守衛的需要,便于觀察敵情。歷史同時也與漢代崇尚高臺有關,漢代神仙學家公孫卿說過:“仙人好樓居”,認為仙人都是住在高樓之處,故漢代貴族豪強熱衷修建高樓。由于東漢時期喪葬制度趨向世俗化,古典禮俗的冥器絕跡,才出現了反映貴族豪強和莊園地主生前享用的物品冥器進行隨葬。這種漢代樓閣式建筑明器,反映了當時社會的文化與風俗,再現漢代樓閣式建筑的風格和特點。

阜城縣五層綠釉陶樓現藏河北省文物研究所。

從左至右:安徽渦陽東漢綠釉陶樓;河南淮陽東漢三層陶樓;河北阜城縣五層綠釉陶樓

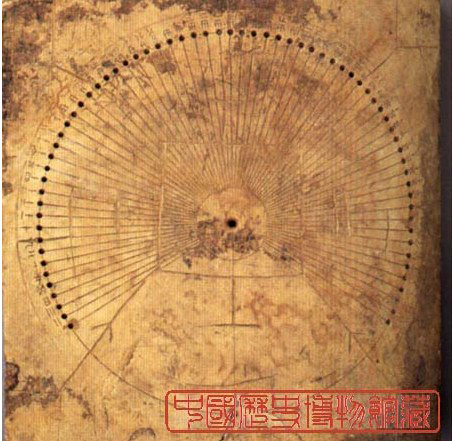

10、漢代內蒙托克托石日晷

1897年內蒙古托克托出土,為漢代日晷,有些書誤記它的出土地點為貴州紫云。這是漢代日晷中唯一完整的實例,也是現存的我國最早且完整的日晷。

日晷邊長27.4厘米、厚3.5厘米。由于計時器漏壺中的水位和水壓無法保持均衡,使滴漏的速度有快慢的變化,觀測時產生不準確的影響,漢代往往用日晷進行校準。其使用方法是將晷體放正擺平,在晷心的大孔中立“正表”,在外圓的小孔中立“游儀”,將正表與游儀照準日出、日入時的太陽位置,就可以計算出當日的白晝長度,使掌漏的人員據以調整晝夜漏刻,確定換箭日期。使用時,先將日晷放正擺平,然后在晷心大孔中立“正表”,在外圓的小孔中立“游儀”。將正表與游儀照準日出、日入時的太陽位置,就可以計算出當日的白晝長度,使掌漏者據以調整晝夜漏刻,確定換箭日期,并且,漏壺的流速還可據日晷測日中加以校準。此晷雖然漢代也稱“日晷”,但它與后世用于測時的日晷,從概念上說是完全不同的。

不過也有人認為這是一種赤道日晷,不僅能直接測出時刻而且還能測定節氣。另一種意見則認為它僅用于測定方向。

這件日晷用方形致密泥質大理石制成,晷面中央為直徑1厘米的圓孔,不穿透。以中央孔為心刻出兩個同心圓,內圓與外圓之間刻有69條輻射線,占圓面的大部分,而余其一面未刻。輻射線與外圓的交點上鉆小孔,孔外系1~69的數字。各輻射線間的夾角相等,補足時可等分圓周為100份,正與一日百刻之數相當。另外,在晷面上還刻有“TLV”紋,但粗率而不規整,且掩去了部分數字,應是后來補刻的。正表、游儀雖均己遺失。

加拿大安大略皇家博物館所藏另一件此類日晷,傳說是1932年在洛陽金村出土的,晷面刻紋與托克托日晷極相似,但所刻數字的書體枯槁呆滯。將二者的拓片重疊透光觀查,有些文字的筆道竟可重合。所以后者應是現代人據托克托日晷摹刻的仿制品。

漢代石日晷現藏于國家博物館