中國古代的雕塑之三

三 代

二、玉雕

商代文明不僅以青銅器聞名,也以眾多的玉器著稱。

商代早期的玉雕發(fā)現(xiàn)不多,琢制也很粗糙。晚期玉器以安陽殷墟婦好墓出土的玉器為代表,共出玉器755件,按其用途可分為禮器、儀仗、裝飾品、工具,生活用具和雜器六大類。商代玉匠開始使用和田玉,并且數(shù)量很多。此時出現(xiàn)仿青銅彝的碧玉簋、青玉簋等實(shí)用器皿。動物、人物玉器大大超過幾何形玉器。婦好墓出土的865件玉石雕刻中,玉人、玉人頭雕刻共有15件,玉人或站、或坐、或跪,姿態(tài)多樣,是研究商代社會生活、服飾等問題的珍貴資料。禽、獸、蟲、魚的圓雕與浮雕則十分生動,富有意趣。玉龍、玉鳳、玉鸚鵡神態(tài)各異,形象畢肖。商代已出現(xiàn)我國最早的俏色玉器——玉鱉。更令人嘆服的是已開始有大量的圓雕作品。此時的玉匠還用雙線并列的陰刻線條,有意識的將一條陽紋呈現(xiàn)在兩條陰線中間,使陰陽線同時發(fā)揮剛勁有力的作用,而把整個圖案變化得曲盡其妙,既消除了完全使用陰線的單調(diào),又增加了花紋圖案的立體感。

西周的玉雕在繼承商代雙線勾勒藝術(shù)的同時,又創(chuàng)造出一面坡粗線或細(xì)陰線鏤刻的琢玉技藝。這在鳥形玉刀和獸面紋玉飾上大放異彩。但從總體上看,西周玉器沒有商代活潑多樣,顯得有些呆板,過于規(guī)矩。這與西周嚴(yán)格的宗法、禮俗制度不無關(guān)系。

春秋戰(zhàn)國時代的玉雕也隨著學(xué)術(shù)思想上的百家爭鳴而形式多樣、爭放異彩。完全可以與同期的地中海文明。希臘、羅馬石雕藝術(shù)媲美。此時的東周王室和各國諸侯,紛紛佩戴玉璜、玉璧、玉環(huán)等各種玉器,用以修身或作為君子的象征,“君子無故,玉不去身”。每一位士大夫,從頭到腳,都有一系列玉佩飾,尤其是腰下的玉佩飾更加復(fù)雜化,所以當(dāng)時的佩玉特別發(fā)達(dá)、能體現(xiàn)時代精神的大量龍、鳳、虎形佩玉,造型富有動態(tài)美的S形,具有濃厚的中國氣派和民族特色,飾紋上出現(xiàn)隱期的谷紋,附以鏤空的技法,地底上飾以單陰線勾連紋或雙勾陰線葉紋,顯得飽滿又和諧。其人首蛇身玉飾、鸚鵡首拱形玉飾,反映了春秋諸侯國琢玉水平和佩玉風(fēng)尚。湖北曾侯乙墓出土的多節(jié)玉佩,河南輝縣固圍村出土的大玉璜佩,都用若干節(jié)玉片組成一完整玉佩,是戰(zhàn)國玉佩中工藝難度最大的。玉帶鉤和玉劍飾也在這個時段出現(xiàn)。

春秋戰(zhàn)國時期,和田玉大量輸入中原,王室諸侯競相選用和田玉。這時,儒生們把你?禮儀與和田玉結(jié)合起來,用和田玉的各種物理特征來比附儒家的仁、義、禮、智、信、忠、孝、天、地等內(nèi)涵,如“君子比德于玉”,玉有五德、七德、十一德等學(xué)說應(yīng)運(yùn)而生。這是中國玉雕經(jīng)久不衰的理論依據(jù),也是中國人七千多年來愛玉的精神支柱。

夏商周三代國寶級的玉雕:

1、跽坐玉人:商代后期作品。1976年中國社會科學(xué)院考古所發(fā)掘的河南安陽小屯村“婦好墓”中出土,現(xiàn)藏中國國家博物館。

2、玉鳳:商代后期作品。1976年中國社會科學(xué)院考古所發(fā)掘的河南安陽小屯村“婦好墓”中出土,現(xiàn)藏中國國家博物館。

3、鳥紋玉刀:西周玉器。1980年在山東濟(jì)陽市征集,現(xiàn)藏山東德州文化局。

4、獸面形玉飾:西周玉器。1985年出土于陜西灃西豐鎬遺址西周墓中。現(xiàn)藏中國社科院考古研究所。

5、人首蛇身玉飾:春秋早期玉器。1983年出土于河南信陽光山縣一座夫妻合葬墓。現(xiàn)藏河南博物院。

7、鸚鵡首拱形玉飾:春秋吳國玉器。1986年4月出土于吳縣通安嚴(yán)山春秋吳國玉器窖藏。現(xiàn)藏吳縣文物管理委員會。

8、勾連云紋玉燈:戰(zhàn)國玉器,清宮舊藏,出土?xí)r間地點(diǎn)不詳,現(xiàn)藏北京故宮博物院。

代表性作品介紹

1、 跽坐玉人:

商代后期作品。1976年中國社會科學(xué)院考古所發(fā)掘的河南安陽小屯村“婦好墓”中出土。“婦好”是商王武丁三個法定配偶之一,她并不姓“好”,她的父姓是一個亞形中畫兕形的標(biāo)志,當(dāng)她嫁給武丁成為王妻之后,此人能征善戰(zhàn),參與國家大事并主持祭祀,為商朝開疆辟土立下汗馬功勞。武丁給了她相當(dāng)豐厚的封土和士民,地位顯赫一時。在她的封地上,她得到了“好”的氏名,尊稱為“婦好”,或者“后婦好”。約死于公元前13世紀(jì)末至12世紀(jì)初。死后廟號封為“辛”。

她的墓中共出土了755件玉器,用黃褐色和田玉雕成這件跽坐玉人,是所有裝飾品中最精美的一件。

跽坐玉人通高7厘米,為圓雕精品。玉人雙手撫膝跪坐,頭梳長辮、盤于頂,頭上戴箍形束發(fā)器,接連前額上方卷筒狀裝飾,像一個平頂冠。人的面龐狹長,細(xì)眉大眼,寬鼻小口,方形小耳,表情肅穆。身穿交領(lǐng)長袍,下緣長至足踝,衣袖窄長至腕,腰束寬帶,腹前懸長條“蔽膝”,兩肩飾臣字目的動物紋,右腿飾S形蛇紋。氣度雍容,顯然是一個上層奴隸主貴族,抑或就是婦好本人。

圓雕跪坐玉人是殷商造型藝術(shù)的代表作,它以豐富的想像和細(xì)膩的寫實(shí)相結(jié)合的手法,傳神地表現(xiàn)了人物的狀貌,玉人身體、衣飾、發(fā)型的雕琢一絲不茍,近乎寫實(shí),是了解當(dāng)時衣飾的最珍貴的資料,當(dāng)為玉器中的絕品

現(xiàn)藏現(xiàn)藏中國社會科學(xué)院考古研究所。

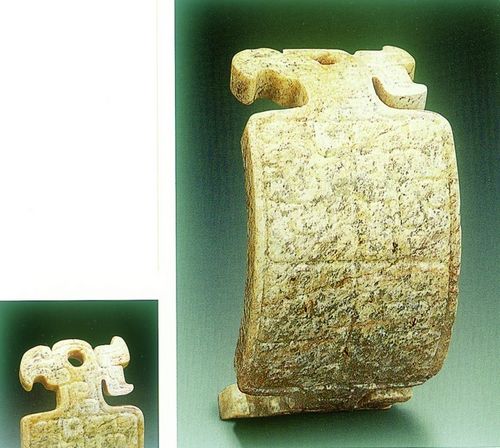

2、 獸面形玉飾:

獸面形玉飾又叫“玉鬼神面像”。1985年,中國社會科學(xué)院考古研究所灃西發(fā)掘隊(duì)在豐鎬遺址配合建設(shè)工程清理墓葬時所發(fā)現(xiàn),出自一座西周墓葬中。

這件獸面形玉飾器高5.2厘米、最寬處4.1厘米、厚0.6厘米。質(zhì)地為青玉。扁平狀,這是商周時代常見的一種玉,乳白色泛綠,玉質(zhì)溫潤,正面雕出淺浮雕的獸面紋飾,另一面光滑無紋。獸面上部中央平頂似冠狀,面部用陰線簡潔又生動地雕出眼、鼻、口、齒。眼為棱形,外眼角上挑,內(nèi)眼角下收。大圓睛,細(xì)鼻梁,蒜頭鼻。長方形嘴內(nèi)露出上下兩排八枚方齒,嘴角各有一對獠牙,內(nèi)側(cè)的朝上,外側(cè)的向下。獸面兩側(cè)有向外卷曲的裝飾, 上卷如同,獸角,下卷如同鬃毛。雙耳下有耳環(huán)狀飾物,環(huán)孔不穿透。雙頰、上唇、下頦等處更有細(xì)線花紋。獸面以下有脖頸,頸下端兩側(cè)有一對穿孔,可佩帶或插嵌。整個獸面雙目圓睜,獠牙盡露,鬃毛外卷,給人猙獰恐怖的感覺。

這件玉器是人與鬼神相結(jié)合的圖像,寫實(shí)與夸張的統(tǒng)一體。這一形象與同期青銅器上的饕餮紋構(gòu)成鮮明的對照,兩者雖存在相當(dāng)大的差異,但在創(chuàng)作風(fēng)格和動機(jī)上則有異曲同工之處。表現(xiàn)了在生產(chǎn)力極端低下的先秦時代,原始宗教對人們思想好行為的支配,也表現(xiàn)了人們對鬼神的恐懼和祈求保佑的心態(tài)。

獸面形玉飾現(xiàn)藏中國社科院考古研究所。

3、 人首蛇身玉飾:

春秋早期玉器,1983年出土于河南信陽光山縣寶相寺一座夫妻合葬墓。

公元前770年,周平王東遷,開始了我國歷史上東周即春秋戰(zhàn)國時期。這個時期“禮崩樂壞”。割據(jù)的各國諸侯為了抬高他們的身份和地位,開始僭越禮制,使用高于他們身份的成組配套器物,如成套的青銅禮器,成組的樂器等。玉器也成組地配戴使用,有成串掛在脖頸上的串飾;有懸掛佩戴在身上的一組佩玉;還有綴于衣物或覆在死者面部和身上的服玉等。這兩塊人首蛇身玉飾,就是佩戴在身上的組佩玉,出土于春秋早期一個小諸侯國黃國的國君孟及其夫人孟姬的墓葬中。兩座墓共出土玉器185件,分別在兩人的頭部、胸部、腰部和腳部。人首蛇身玉飾在黃國國君的腰部兩側(cè)。

這兩件玉器小巧玲瓏,外徑僅3.8厘米, 厚度2毫米。環(huán)形,兩件成對。兩面雕琢人首蛇身紋飾 , 紋飾作側(cè)面的人首蛇身狀。一件為兩面陰線刻,另件一面呈陽線刻。人首五官清晰,束發(fā)鱗身。在頭邊輪廓內(nèi)勾勒一道復(fù)線,以突出五官。頭頂短發(fā)豎起又倒向前后。腦后有長發(fā)后卷。大眼圓睜,蒜頭鼻,嘴向前翹起。蛇身蜷曲為環(huán)狀,尾部與人頭頂相接。蛇身遍布龍蛇狀紋飾(考古學(xué)上叫“蟠虺紋”)使玉飾更顯得華貴精致。兩人首體態(tài)略有區(qū)別。應(yīng)一為男性,一為女性。 與中國傳統(tǒng)的“伏羲鱗身、女媧蛇軀”之陰陽說相合。

現(xiàn)藏河南博物院。

4、鸚鵡首拱形玉飾

1986年4月,在距蘇州城西20公里,海拔22.5米的嚴(yán)山東麓出土了一批吳國王室玉器窖藏。這是目前國內(nèi)唯一較完整的一批吳國玉器,其精美程度,體現(xiàn)了吳國玉器的最高水準(zhǔn)。這批玉器是在一個長2.0米、寬1.5米的略呈長方形的土坑中發(fā)現(xiàn)的。坑底距山坡表土深0.5米。由于當(dāng)?shù)乇撇墒衿鞒鐾撂幰哑茐?其存放位置和組合情況已不明。除玉器外,沒有其他遺物出土。出土遺物共402件,其中軟玉器204件,余為各色瑪瑙、綠松石、水晶器和玻石、水晶器和玻璃器。鸚鵡首拱形玉飾和雙系拱形起脊玉飾是兩件國寶級文物

鸚鵡首拱形玉飾弧長8.4厘米,寬3厘米,厚0.5厘米。玉色淡綠,內(nèi)蘊(yùn)墨綠色斑點(diǎn),呈拱形瓦筒狀,兩端作對稱的鸚鵡首形,高肉冠,圓目鉤喙,頭部邊沿琢出細(xì)密的陽線羽狀紋,頸與器體相連,器體表面分飾四組繁密的蟠虺紋。兩端為對稱的側(cè)面鸚鵡頭像,突出鉤喙、肉冠及眼部,利用整器圓弧形的表面進(jìn)行滿幅排列,構(gòu)成了上下左右四方連續(xù)的紋樣。器體兩端為鸚鵡的側(cè)面輪廓,彎喙,肉冠和鏤孔的眼相結(jié)合,頭部邊沿采用單線陰刻手法形成羽狀紋,而頸部則用陰線向體部延伸貫通,四組蟠虺紋采用減地淺浮雕于法。用鸚鵡的形象作為玉器的裝飾內(nèi)容,在殷墟的婦好墓中已出現(xiàn),但紋飾大多以雙線陰刻為主體。像這種以減地淺浮雕與單線陰刻相結(jié)合的手法,組成瑰麗精整又富有層次感的圖案尚首次發(fā)現(xiàn),不僅填補(bǔ)了吳國玉器作品的空白,也為研究東周時代的禮制、社會風(fēng)尚等問題,提供了極為珍貴的實(shí)物史料。

鸚鵡首拱形玉飾現(xiàn)藏蘇州博物館。

5、勾連云紋玉燈:

戰(zhàn)國玉器,清宮舊藏,出土?xí)r間地點(diǎn)不詳,

玉燈圓盤,淺腹,中心凸起五瓣團(tuán)花柱。高12.8厘米,盤徑10.2厘米,足徑5.9厘米,以新疆和田青玉制成,玉料局部有赭褐色浸痕。全燈由燈盤、燈柱和燈座三部分組成,是用三塊玉分別雕琢后粘合為一體的。嵌粘密實(shí),紋飾精美,富有層次感,顯示出精湛的雕刻技術(shù)。

玉燈造型設(shè)計(jì)獨(dú)具匠心,燈柱上部處理成三棱形,下部為圓柱形并收腰,于簡單流暢的造型中又顯露出豐富的變化。燈盤為正圓形,盤面平滑,盤壁線直挺,壁外側(cè)遍飾一周勾連云紋,盤心凸雕一五瓣團(tuán)花為燈芯座,既是裝飾又是置捻小臺,富有實(shí)用價值。燈盤中心凸盤外壁和燈柱上部飾勾云紋,內(nèi)壁及燈柱下部飾勾連云紋,底座飾柿蒂紋。燈柱亦是把手,呈束腰狀,上粗下細(xì),中部內(nèi)束三條線紋,柄上端雕三瓣玉蘭花,仰承燈盤,中束腰。上半部雕三葉紋,下半部飾勾連云紋。底座為覆圓盤形,座中部凸起,座面雕琢五瓣柿蒂紋和勾連云紋,足底凹進(jìn),亦通飾勾連云紋。

整個玉燈可看作是一朵盛開的花,燈盤為花瓣,五瓣花托是花蕊,燈柱上半部葉紋寓意花葉,柄和座為花的莖蒂。此燈完整如新,沒有使用的痕跡,說明它是一件陳設(shè)藝術(shù)品。其設(shè)計(jì)構(gòu)思、選料及琢玉工藝均為上乘,器型周正,線條洗練,紋飾嚴(yán)謹(jǐn),兼具實(shí)用性及審美性,為我們了解戰(zhàn)國燈具提供了很好的實(shí)物例證。戰(zhàn)國時期出現(xiàn)了百家爭鳴的新形勢,社會環(huán)境和人文氛圍較以前有了很大的改變,玉雕作品的風(fēng)格也為之一新,新穎的造型和先進(jìn)的工藝成為創(chuàng)作的主流,開創(chuàng)了玉雕史上新的藝術(shù)流派。此燈為孤品。

這件玉燈是我國早期燈具的代表性作品之一,可以看出,此燈的造型無疑與商周時期陶豆這種盛食物的器皿有著密切聯(lián)系,共同特征均為:上部為敞口淺盤,中部為高柄,下部有喇叭狀圈足。而且就是其他造型的戰(zhàn)國時期燈具,其燈盤也與豆盤的形制相同,只不過多了中間的小燈臺而已。到了漢代,豆型燈具就更多見了,有些燈具的銘文上便直接刻有“燭豆”的字樣。由此大致可以推測,戰(zhàn)國及秦漢的燈具是由盛食物的陶豆逐漸演化而來的。因此,也可以說,這種豆型燈具可能是我國最早的定型化了的燈具,其材料大體為先有陶燈,后有銅燈及玉燈

現(xiàn)藏北京故宮博物院。