中國古代的雕塑之四

四 川

四川畫像石主要分布在岷江和嘉陵江流域,新津、樂山、成都等地區。四川的畫像石不少刻于崖墓上。崖墓是西南地區的一種特殊墓制,依天然的崖壁鑿成墓室,其中置雕有畫像的石棺、石函,稱崖墓畫像。另外也有用以構筑墓室的畫像石,還有石闕。均屬東漢中晚期作品,以新津畫像石和樂山崖墓畫像為代表。新津畫像石所刻內容多為歷史故事和百戲,也有部分神話題材的作品。技法上有刻線鏟底較淺的,有浮雕的。四川樂山崖墓畫像主要分布在城郊的肖壩、麻浩、柿子灣和車子鄉一帶,都鏤刻在崖墓上。崖墓畫像的雕法多采用淺浮雕兼以粗率的陰刻線,形象渾樸古拙而活潑生動,藝術風格明顯地受到南陽畫像石技法風格的影響。另外郫縣竹瓦鋪磚室墓石棺畫像刻法是減地平雕兼陰刻線;地子多鑿以排列密集的條紋,基本上與山東武氏祠技法風格略同,只是凸面物象不如武氏祠那樣平光。

四川是漢石闕遺存最多的地區,許多石闕上都雕刻有畫像,一般雕有青龍、白虎、朱雀、玄武四靈,綿陽平陽府君闕和雅安高頤闕還雕飾有車騎人物像,有的還雕飾有獸首、人物等極為生動的高浮雕。

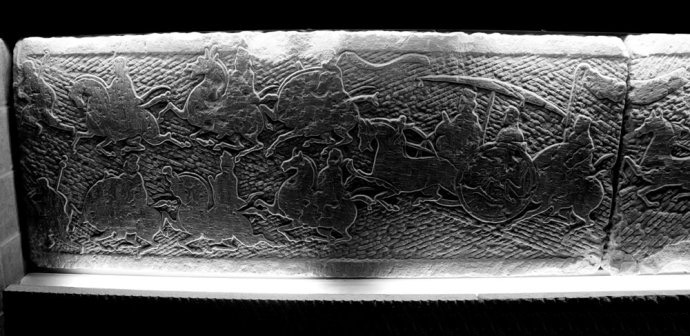

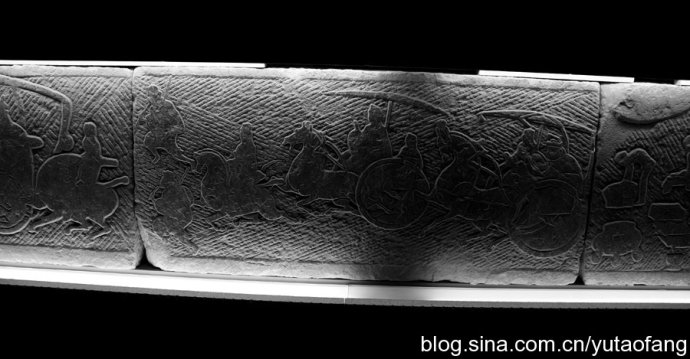

1、成都揚子山漢代車騎出行宴樂雜技畫像石 四川畫像石代表之作。揚子山在成都北門外約八里,是一個高約十公尺、直徑約一百六十公尺大土堆。一九五三年九月,揚子山修建磚瓦廠,發現一座花磚墓,稱為漢代一號墓。其墓由條石長方磚、楔形磚砌成。該墓前室左右壁嵌有畫像磚。中室左右壁則嵌有這幅車騎出行和宴樂百戲畫像石。畫像由8塊石材拼接而成,刻畫了貴族連車列騎的出行場面和樽案羅列、百戲雜陳的宴樂活動。左壁有車騎出行和宴樂雜技兩幅畫面,畫長5.12米,高0.47米;右壁為車騎出行圖,畫長6.04米,高與左壁相同。其車騎出行圖中前有導騎、導車開路,中有騎手奏樂助興,后為馬車載主人一路飛馳;“宴樂百戲”部分,舞樂雜技表演氣氛熱烈,整個出行場面聲勢浩大,形象地刻畫昔日達官顯貴出行時的聲威。

雕刻手法為鏟地平雕兼陰線刻。形象刻畫洗練生動,為我國漢畫石同類題材最大之作。

車騎出行宴樂雜技畫像石現藏重慶博物館

2、四川樂山崖墓畫像石

樂山東漢崖墓分布在岷江、青衣江、大渡河沿岸和淺山谷的崖壁上,僅樂山市中區境內就擁有漢代崖墓三萬余座。其數量之多,規模之宏大,石刻之豐富居蜀中之首。樂山東漢崖墓的認定,據現有資料考證,最早發現并認識它的時間在清代光緒年間,由英國人陶然士、法國人色伽蘭等實地考察后提出。1937年前后,住樂山的學者楊枝高對麻浩等地崖墓進行了實地考察。賡續,商承柞教授作了進一步調查,認定樂山崖墓為東漢崖墓。樂山東漢崖墓中最具代表的是麻浩崖墓。它集中保留了數百座漢代崖墓,已編號注冊的就有357座,而在其區域內的虎頭灣,崖墓的密集程度更是令人吃驚──竟有重重疊疊七層之多。1988年經國務院公布為國家重點文物保護單位。

麻浩一號墓畫像石 編號為麻浩一號墓是東漢時期的一座大型多室墓。因早年被盜,損殘嚴重,屬無名墓。墓室規模宏大,結構復雜。前室高2.8米,寬11米,墓全長29米。在墓內外壁上,有35幅精美的石刻畫像。在墓門上刻有人物、臥羊、魚、鳥和瓦當斗拱等建筑雕刻。墓門兩側刻有“凱風”、“迎謁”、“話別”等畫像。前室兩側及后壁刻有“荊柯刺秦王”、“朱雀”、“宴樂”、“挽馬”、“佛像”、“獸首”、“垂釣”、“門卒”、“挽輦”等畫像,在這些畫像上方刻有48個紋飾各異的瓦當和一些裝飾圖案。其中的“換馬圖”、“荊軻刺秦王圖”、“垂釣圖”、“西王母賜藥圖”等畫像石,漢風濃郁,各盡其妙。這些畫像石及石刻畫像題記等,反映了漢代社會的經濟、生活、文化、藝術、建筑風貌和思想意識。

柿子灣崖墓孝道文化畫像石 樂山崖墓畫像石刻中有不少表現孝道文化的畫像故事,主要集中在麻浩和柿子灣崖墓中,共有十多幅,無論其數量還是題材種類在四川畫像石中都是首屈一指的。其中能釋讀的有:董永事父、閔子騫失棰、老萊子娛親、伯榆悲親、孝孫元覺、凱風等畫像石。

“董永事父”圖,現共發現4幅,分別位于麻浩1號墓、40號墓、柿子1號墓。是樂山崖墓中出現最多的孝子故事圖。圖中畫董永在田間勞作,一手執鋤,一手持便面,為坐在大樹蔭下獨輪車上的老父扇風取涼,樹枝上系有裝食物的口袋。《搜神記》載:“董永小失其母,獨養老父,家貧困苦,至於農月,與轆車推父於田頭樹蔭下,與人客作,供養不闕。”樂山崖墓“董永事父”表現的正是這一“帶父打工”的情景。這與后世重點宣揚的賣身葬父不同,重在表現對老父的“供養不闕”。

“閔子騫失棰”圖,位于柿子灣1號崖墓。圖中閔子騫站立于牛車后,車上坐一著冠者。此圖原釋為“牛車圖”,結合武氏祠畫像及題記:“閔子騫與假母居,愛有偏移,子騫衣寒,御車失棰”,柿子灣1號崖墓該圖具備“閔子騫失棰”故事的主要元素,因此應是“閔子騫失棰”圖。武氏祠畫像石中有該畫像,刻閔子騫跪于父親所坐車后,并御車失棰。

“老萊子娛親”圖,位于柿子灣1號崖墓,圖中畫老萊子跌倒在地,兩老者坐于案前觀看,萊子妻在一旁服侍。《孝子傳》曰:“老萊子者,楚人,行年七十,父母俱存。至孝蒸蒸,常著斑蘭之衣。為親取飲上堂,腳跌,恐傷父母之心,因僵仆為嬰兒啼”。老萊子以赤子之心贍養老人,細心體察其情感喜怒,使父母常懷喜樂,體現了“養則致其樂”的思想。

“伯榆悲親”圖,位于柿子灣1號崖墓。圖中韓伯榆跪于地上,其母立于前。武氏祠畫像石中也有此圖,并有題記道:“柏榆傷親年老,氣力稍衰,苔之不痛,心懷楚悲。”可知“伯榆悲親圖”體現的是兒子對老人的細微體貼關懷。

“孝孫元覺”圖,位于柿子灣1號崖墓。前人釋為“像有侏儒、猴子參加的舞蹈圖”。后據武氏祠石刻,釋為“孝孫元覺”圖。圖中刻三人,左為元覺父,手執肩筐;中為元覺,右手持肩輿(擔架),抬頭視左方的元覺父,左手指右方;右為元覺祖父,赤身裸體,垂首坐于地下。《搜神記》引《史記》曰:“孫元覺者,陳留人也,年始十五,心愛孝順。其父不孝,元覺祖父年老,病瘦漸弱,其父憎嫌,遂縛筐舉舁棄深山。元覺悲泣諫父。父不從。元覺于是仰天大哭,又將輿歸來。父謂覺曰:‘此兇物,更將何用?’覺曰:‘此是成熟之物,后若送父,更不別造’。父得此語,甚大驚愕:‘汝是吾子,何得棄我?’元覺曰:‘父之化子,如水之下流,既承父訓,豈敢違之。’父便得感悟,遂即卻將祖父歸來,精勤孝養,倍于常日。”崖墓畫像表現的就是元覺拖肩輿諫父的情節。與“董永事父”圖一樣,體現的是“養老”送終之情。

3、新津畫像石

在巴蜀這一大的區域文化背景下,新津地區數量眾多的石棺畫像、又以其有別于它地題材,獨具特色的藝術形象,在巴蜀漢代畫像石中具重要地位和獨特價值。

1950年,新津縣老君山崖墓出土一仙人六博圖石函(殘)。同年,于新津縣寶資山征集一五人石函。1951年,新津縣寶資山崖墓出土后羿射日圖、孔子問禮?神農嘗百草等畫像石(殘)。

1987年,新津縣文管所在鄧雙鎮石廠灣文物普查時發現一石棺(編號1號石棺),上雕刻朱雀、伏羲女媧、車馬出巡、梁高行、魚、鳥魚等六幅圖案。

1994年,新津縣筑路機械廠擴建廠房時發現一座夫妻合葬磚室墓,出土兩具畫像石棺(編號2、3號石棺)。其中2號石棺上雕刻朱雀靈芝、雙闕、軺車出行等畫像。3號石棺上雕刻朱雀、天馬、仙人六博等圖案。

2000年,新津縣鄧雙鎮金龍村大云山發現一座崖墓,內出土發現一具畫像石棺(編號4號石棺)。石棺棺蓋上刻有連幣(彼此間以綬帶串聯的16枚方孔圓錢)圖案。石棺上雕刻日月神、天祿辟邪、魯秋胡戲妻、狩獵圖等畫像。

以上漢代畫像石分別收藏于:四川省博物館館藏玃盜女、仙人六博、后羿射日、孔子問禮?神農嘗百草、五人(梁高行)石函;新津縣文物管理所館藏畫像石棺5具,上雕刻伏羲女媧、車馬出巡、梁高行、鳥魚圖、朱雀靈芝、雙闕圖、軺車出行、天馬、仙人六博、天祿辟邪、魯秋胡戲妻、狩獵等;三峽博物館館藏新津秋胡戲妻畫像石;四川大學博物館館藏車馬臨闕、魯秋胡戲妻、鳳凰石;

新津漢代畫像石畫像石內容上的獨特之處在于:神靈仙異類題材特多,而其他地區畫像石多見的社會生活類、歷史故事類明顯偏少。其對仙人仙界的表現,又基本上不采用其他地區常用的西王母形象系列組合圖式,而是對仙人形象及其環境作了重點突出渲染,物以仙鹿、天馬、鳳凰、靈龜、靈芝、神木、神山、石臺等形象系列的組合,體現出區域流行時尚及畫師、工匠的創作趣味、構思。社會生活類方面,巴蜀漢代畫像石經常出現的一些社會生產生活題材,如層樓宅第及設于殿堂內外的宴飲、舞樂、雜技等,在新津地區很少見。歷史故事方面,蜀地區漢畫石表現歷史故事或傳說的題材并不豐富,數量相對較少。新津地區則以神農嘗百草、孔子問禮、魯秋胡、梁高行、封欒大等題材獨具特色。

雕刻技法方面。新津地區的技法效果從大的類型看,為凸面線刻和淺浮雕兩種,具體技法及風格效果自有特色。從純技法看,特別是淺浮雕一類,最突出的特點是在凸起的淺浮雕物象中除用陰線刻修飾其細部外,還另施以較粗獷的平行豎刻紋或斜紋來作裝飾,在所刻物象中或通體加飾或部分加飾,此種裝飾技法,在整個巴蜀地區很少見(僅彭山等個別地區偶見)。構圖風格方面。新津漢畫像較為豐滿成熟,圖像構圖相對規整,所刻人物、動物及其它物品的大小、比例、方圓、粗細等相對協調適中。在整體輪廓上,對物體描摹的準確度相對較高。從比較中可看出,新津地區漢畫像的創作者、鑿刻者的造型能力、技藝較為成熟。

3.圖像造型風格。新津漢畫石在鋪張大氣、古樸渾厚中,更見俊逸、秀美、靈動的韻致。質感上的粗狂繁縟與塊面輪廓的峻逸秀美的結合,從而形成新津漢畫石的突出風格特色

仙人六博圖:1994年出土于新津縣一座夫妻合葬磚室墓3號石棺上的石雕,為該縣筑路機械廠擴建廠房時發現。“六博””漢畫像石中最常見的游戲內容。“六博”游戲歷史悠久,于先秦興起,漢代民間已十分流行,博戲為二人投骰行子,以籌計數,因棋藝簡單易學為社會各階層喜歡。此畫為二仙人博弈,動作夸張有趣。

現收藏于新津縣文物管理所

后羿射日圖 1951年四川省新津縣寶姿山出土。畫面中間為連理樹,兩邊各棲一鳥,一為鳳一為凰,另有十三只小鳥散于樹間。鳳鳥在這里代表太陽,樹為扶桑(也稱“建木”),左側后羿彎弓而射。整個畫面飽滿生動,富于裝飾性。

現藏四川省博物館。

4、 郫縣東漢石棺畫像石

抗日戰爭時期,四川蘆山縣出土王暉石棺。不久重慶也出土了石棺。新中國建立后,又先后出土了一大批石棺,如瀘州一、二、四、五、九號石棺;南溪一、二號石棺;富順、合江、高縣石棺;彭山三號石棺;四川鄲縣新勝公社(原名竹瓦鋪)石棺等,棺上均有一些精美的石刻畫像。其中以文革時期出土的新勝石棺畫像石為最。

1972年12月初,四川鄲縣新勝公社(原名竹瓦鋪)二大隊三生產隊社員在取土時發現東漢花磚砌成的墓葬一座(編號為一號墓)。該墓早年被盜出上文物有陶持插俑、陶撫琴俑、銅搖錢樹及陶座、五株錢、瓦棺,以及畫象的石案和石棺等。其中石棺完整,系用比較堅硬的青石鑿成,長237、上寬72、下寬77、高86、兩壁厚8、前后壁厚10厘米,棺蓋前端厚29、后端厚26厘米。蓋素面無紋飾,棺身四周均刻有淺浮雕畫象,。石棺前面一方刻伏羲女蝸畫象,后面一方刻雙闕畫象;側面一為宴客樂舞雜技畫象;側面二為蔓衍角抵和水戲兩組畫像。這個小小的石棺表現了一個完整的宇宙世界,表達了墓主人強烈的升仙愿望。

1973年4月,該隊社員在取土時又發現了一座東漢磚室墓(編號為二號墓)。整個墓的建筑由墓門、墓道、墓室組成。全長10.48、寬2.46、高2..02米,全部用花磚建筑,磚長0.34、寬0.22米,厚0.06米,花紋均在磚的側面,紋飾以幾何紋為主,或配以“聯璧”、“瑞草”、“卷云”等十三種紋飾。內有石棺三口,長0.65、寬0.62、厚0.13米。其中一口已殘破。殘石棺長0.65、寬0.59、高0.8米。其中一具石棺的棺蓋上青龍白虎戲璧和牛郎織女圖,棺身“神鰲負山”浮雕圖案和表現墓主生前生活的《迎賓圖》為畫像石中精品。

1974年3月,在距二號墓約一米處,又發現了東漢磚墓一座,內有石棺兩具。該墓由于早年被盜,遭到嚴重破壞,除幸存兩具已殘的畫象石棺外,墓室結構已不能復原隨葬品亦已無存。以上三年內共出土石棺六口,除一口殘破外,其余五口石棺均雕有畫像。其中以1972年12月初出土的畫像石最為精美,簡介如下:

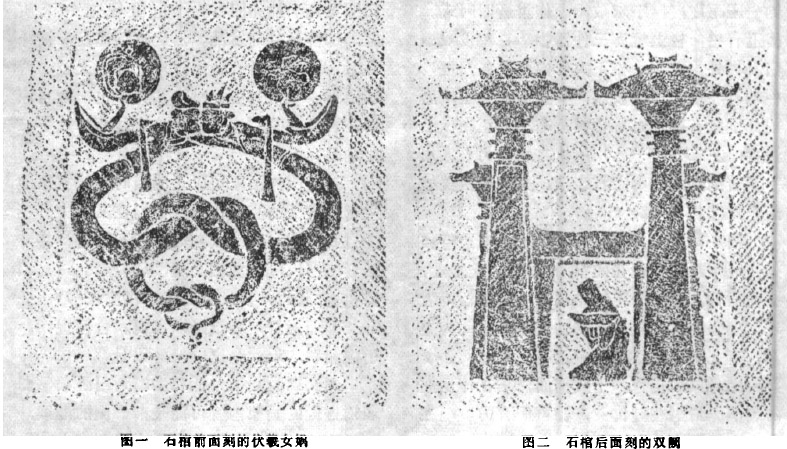

伏羲女蝸畫和雙闕圖 伏羲女蝸畫位置在石棺前象作人首蛇身兩尾相交。左邊為伏羲,手中持一日輪,輪中有一金烏;右邊為女蝸,手中持一月輪,輪中除有一蟾蛛外,似另有一蛇。這正與古代“日中有跤烏(即金烏),月中材蟾蛛”之說相合,是為古代民間流傳較廠的神話故事,常見于東漢畫象石刻。后面一方刻雙闕畫象:圈蓋為凡山式,兩閉外側均刻有較低的耳,中央飛部刻一門,門中一人持板右向而立,應是為墓主管理門禁的“亭長”。這也是四川東乞畫象石刻中常見的題材。

現藏四川省博物館。

石棺前面畫像石“伏羲女蝸畫象”石棺后面畫像石“雙闕”

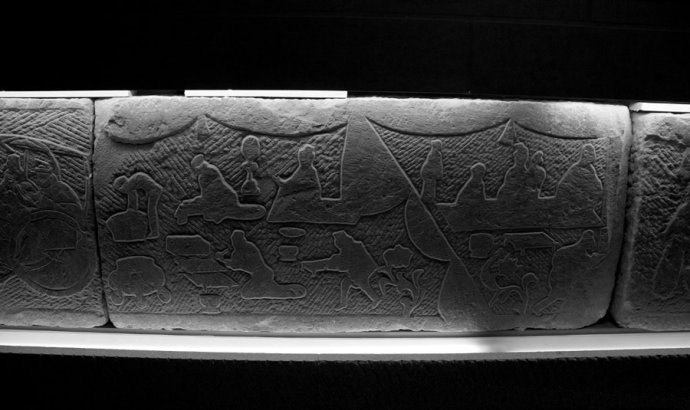

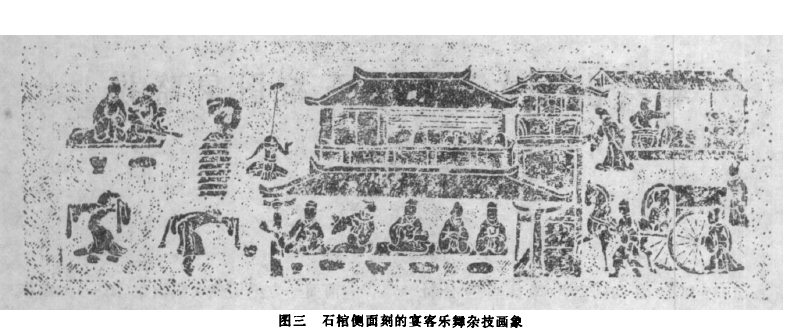

宴客樂舞雜技畫像石 位于石棺的一側。表現的是貴族豪門的宴飲場面。畫像石上部為一間歇山式廚房,內有一灶,灶上置有雙耳釜和甑。灶前一人正在匍匐加柴,另有一廚師正在案上做菜。房外有一送往迎來的侍者。下面為一車一馬,為來客乘坐的輕便輜車。車為卷蓬蓋,中坐一女人,車旁有一著短服的車夫,車后有兩侍者相隨。其馬正舉前蹄欲進門。中部為兩座高度相同的樓房。右側為較窄的歇山式樓。樓中央開一窗,窗內為一露出半身的女人,正憑窗眺望。樓下為一可容車馬進出的大門,與晉代左思《蜀都賦》描述的格局相同。左側為一正廳,廳內設席。賓主五人并坐。席前分別置有碗、缽等食具。右邊三人正在飲酒進食;左邊二人一人用所執之物和另一人用手指著助興的樂舞雜技表演,作欣賞狀。

樓左則為樂舞雜技畫像。上面右邊近樓處為戴竿,即現代的“頂技”:一人坐在地上,頭向后仰,口啣一竿。竿段有一盤形器具,表現出熟練的掌握平衡的技能。中間為疊案,九個矩形案相疊,最上面立一人,兩手扶案,上身向后挺直,下肢前屈,正在做倒立動作。現代的“椅技”正是從此發展而來。左邊坐席上有兩人,席前亦置有碗、鼎等食具,右邊一人在撫琴,左邊一人也是樂伎,皆在為下面的兩位舞女伴奏。下面兩位舞女細腰皆,正展長袖面向大廳踏鼓而舞。右邊的舞女,雙足立于鼓上,曲身,頭往后仰,兩手前后平伸,與上身平行,長袖下垂;另一舞女,雙足踏一鼓,身軀微曲,上身后轉,頭回顧,右手向后平伸,左手曲舉近頭。與東漢張衡《觀舞賦》描寫的表演姿態相同。

現藏四川省博物館。

石棺一側的“宴客樂舞雜技畫像石”

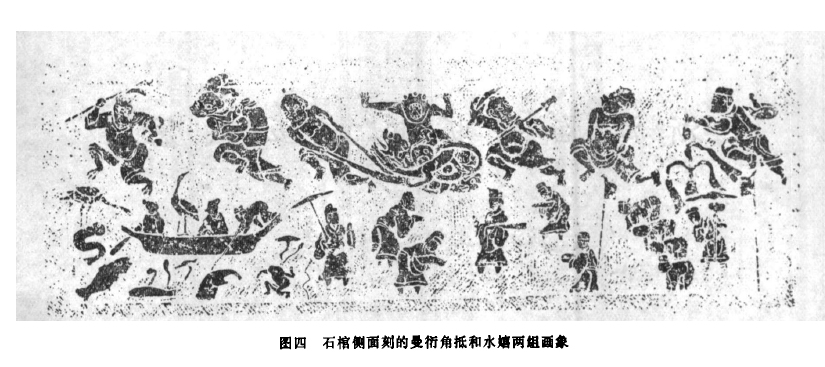

蔓衍角抵和水戲畫像石 位于石棺的另一側。內容可能是前一側的繼續,但題材很新穎,為我們提供了漢代貴族燕樂生活的另一種細節。蔓衍角抵之戲在畫面的上部。蔓衍又作“曼延”“曼衍”“漫衍”。本是傳說中像狐貍一樣的大蛇,《漢書?司馬相如傳》郭璞注云:“蟃蜒,大獸,似貍,長百尋。后變為“漢代雜戲名”。漢武帝時,設置樂府,收集巷陌歌謠,推動樂舞的發展。絲綢之路的開辟,又促進了中原與西域的文化交流和各民族的藝術匯合。于是出現了表演娛樂性質的“百戲”(又稱“散樂”,與宮廷中的“雅樂”相對應),它是漢代民間歌舞、雜技、武術、魔術的總稱。其,有一種運用技藝的戲劇化的表演,叫“角抵戲”。角抵原是兩個人角力以強弱定勝負的技藝表演,后世的相撲、摔跤即源于此。它有著很好的觀賞性和娛樂性。當時的藝人力圖用角抵的技藝去表現生活故事。這樣就促使角抵向戲劇的轉化,成為角抵戲。當時有個有名的角抵戲叫《東海黃公》,演的是秦朝末年,一個能施法術的黃公到東海去降服白虎,可惜法術失靈,自己被虎所殺的故事。表演中有人虎相斗、人被虎殺的固定情節。表演中的兩個人,都有與扮演對象相適應的裝扮,黃公頭裹紅綢,身佩赤金刀,白虎是人裝成的虎形。石棺一側的這幅蔓衍角抵之戲表現的正是《東海黃公》故事。這幅“蔓衍角抵畫像石”上共七人,均赤足,戴有不同的面具。古代稱這種人為“象人”。左起第一人戴猴面具,右手持長柄鉤;第二人戴豬面具,背負有罈形器;第三日第三人正用力拖著第四人所坐的蛇虎尾巴,向左前行。第四人頭上束三髻,左手向左平伸,右手上臂向右,屈肘向上,胸前有一斧,斧下有一面形物,似為盾,坐在蛇虎身上。第五人右手執盾,左手似持一長劍,頭向后回顧。第六人雙手握一物。第七人右手執一棍,左手持一瓶狀物前伸。其中第四人可能是東海黃公。因為與張衡《西京賦》以及《西京雜記》中描繪的黃公形象極其相似。

由于《東海黃公》這個故事在蔓衍角抵戲中人物、情節、沖突、結局,都是排定了的,這顯然已不屬于以力的強弱裁定勝負的角抵競技,而是衍化為表演既定的故事內容的戲劇表演。所以有戲劇史家把《東海黃公》視為中國戲曲的雛型,把百戲集演視為孕育中國戲曲的搖籃。因此,這幅表現《東海黃公》故事的蔓衍角抵畫像石就成了中國戲劇發展史上最為珍貴的實物史料之一。

蔓衍角抵圖的下部為水嬉圖:左邊刻有一只小船,船上三人。一人坐中間,后面一人掌舵,一人在船頭撐船,船上立一鳥,船四周刻有鯉、鰱、蛇、蟾、鳥和蓮等動植物。中部的左側立一人右向,右手執一傘,可能是侍者;其右有五人,均執板。一人中立左向;前后各有兩人,均向坐在船中間者弓腰行禮表示尊敬狀。右邊部分樹有兩面旗幟,其間亦有數人左向:前四人并列彎腰,后一人雙手持一鼗鼓。鼓上似為一蓋,蓋上一物三巾。與張衡《西京賦》中描繪的水嬉場面亦相符。

現藏四川省博物館。

石棺一側的蔓衍角抵和水戲畫像石

東漢龍虎牛郎織女圖 1972年四川省郫縣新勝出土。棺蓋采用青龍白虎戲璧石刻圖案。龍、虎的上方為牛郎和織女圖。漢代人們把東、西、南、北與四個神靈結合起來,他們是東方青龍、南方朱雀、西方白虎、北方玄武,因此畫像石又是一幅天象圖,分別象征著天上的青龍星座、白虎星座、牛郎星和織女星,意在祈愿幸福、辟除不祥。棺身兩側的石刻浮雕圖案為“神鰲負山”神話傳說和表現墓主生前生活的《迎賓圖》。意味著墓主生前享樂,死后也要追求永恒。

畫像石現藏四川省博物館。

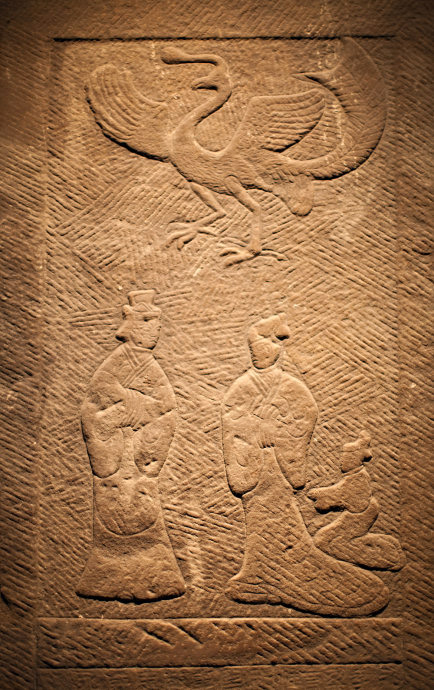

5、王孝淵畫像石碑 東漢作品,1966年四川郫縣犀浦鎮二門橋出土

王孝淵碑亦稱“永建三年碑”,刻于東漢永建三年(128)。此碑四面均刻有浮雕圖案或人物鳥獸。碑正面上部為圖案,刻男、女立像及跽式女像,頂部刻朱雀一只。下為隸書文字,共十三行。碑文記述了墓主王孝淵生平及刊石立碑之時日,文中還詳細記載了建造工匠的姓名,這種有準確紀年。記事的漢碑實屬珍貴。

該碑現藏四川省博物館。