中國古代的雕塑之四

河 南

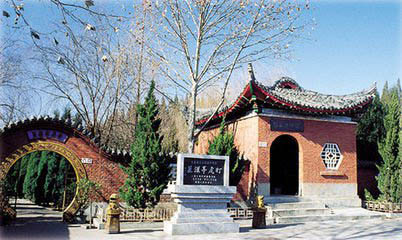

河南的畫像石以南陽為中心,分布在唐河、桐柏、鄧縣、新縣、方城、葉縣、襄城等處。另外洛陽、密縣、禹縣等地也有不少發(fā)現(xiàn)。目前,南陽市漢畫像館已收藏漢代畫像石2000余塊,成為全國藏品最多的漢代石刻藝術博物館。南陽畫像石多裝飾在墓室門楣、門扇、立柱和橫額,用作壁畫的不多。南陽的漢畫像石墓雖然同屬于兩漢時代,但也存在時間早晚的差異,最早在西漢昭、宣時期,最晚在東漢晚期。

東漢早期的作品以南陽揚官寺畫像石墓和唐河針織廠畫像石墓為代表。后者平面呈“回”字形,畫像內容有歷史故事和神話傳說,雕刻技法主要采用物象外留有粗獷鑿紋的淺浮雕,布局簡潔疏朗,物象鮮明醒目,具有古樸豪放、深沉雄大的風格特點。

東漢中期南陽地區(qū)畫像石最為發(fā)達,占總數(shù)的三分之二以上,如襄城茨溝永建七年(132)畫像石墓、南陽草店、軍帳營、石橋畫像石墓都有許多代表性作品。畫像題材廣泛,有日、月、蒼龍星、白虎星、玄武星等天文星宿圖象,有伏羲、女媧、東王公、西王母、嫦娥奔月等神話人物,還有狗咬趙盾、伯樂相馬、范雎受袍等歷史故事,最多的還是樂舞、角抵、蹴鞠、投壺、六博等百戲娛樂場面。南陽畫像石在表現(xiàn)動物方面很有水平。一些野獸如虎、牛的造型非常生動而有氣魄。這一時期的雕刻技巧是減地淺浮雕,石面比較粗糙,剔地并鑿以堅或斜的并列條紋,在浮起的畫像上刻以陰線形成人物或景物的細部。形象刻劃夸張而生動,具有強烈的動感和力感。但線條粗放,刻劃簡單,不求準確,構圖比較疏朗,形成了其特有的潑辣粗放、豪放古拙的地區(qū)風格。

東漢晚期,曾盛極一時的南陽畫像石藝術已見衰退,數(shù)量不多而且作風草率。以南陽許阿瞿畫像墓為代表。在南陽地區(qū)先后發(fā)掘了四十多座漢畫像石墓,后來經(jīng)過多次的文物普查,又發(fā)現(xiàn)了大量散存的漢代畫像石。

除南陽地區(qū)外,河南登封嵩山三闕畫像和密縣打虎亭一號漢墓畫像石也頗具代表性。

下面對其代表性作品作一簡介:

1、 南陽地區(qū)漢代畫像石

南陽丹陽曾是楚國故都,西漢時南陽“商遍天下,富冠海內”,是全國六大都會之一;東漢時號稱南都和帝鄉(xiāng),東漢的許多皇親國戚、王公貴族都活動在南陽,死后葬于此地。這種經(jīng)濟和政治的背景,形成了南陽這個漢畫像石藝術寶庫。南陽漢畫被譽為“一部繡像的漢代史”,1971年秋,河南省唐河縣南關外針織廠在擴建工程中發(fā)現(xiàn)一座畫像石墓。1972年6、7月間,河南省博物館協(xié)同南陽博物館和唐河縣文化館派人進行了發(fā)掘。由于此墓早年被盜,隨葬遺物保存甚少,出土的大批畫像石十分珍貴,運往南陽市漢畫館進行復原,供觀眾參觀。唐河針織廠漢代畫像石墓,是南陽地區(qū)漢代畫像石墓中具有代表性的一座。此墓為典型“回”字型,北主室頂部的蒼龍、白虎、朱雀、玄武畫像石定為“象征四方神明,辟不祥”的四靈畫像石,四靈的方位是蒼龍居西,白虎居東,朱雀居南,玄武居北。出土漢畫像74幅,其中的漢畫內容極為豐富,為西漢晚期墓葬,極為珍貴,可惜早年被盜,墓主情況無考。唐河針織廠漢畫石墓,廳堂內外7個人物分成4組。堂內兩組:一組主人端坐,侍從相伴,另一組伎優(yōu)在彈奏。廳堂外兩組:左方一組是拜謁圖,右方一組樂伎在彈奏。可以看出,所繪人物心態(tài)平和,秩序井然,人與人在共擁的環(huán)境之中,安然、優(yōu)雅、和悅地生存。兩外兩組為《河伯出行畫像石》和《荊軻刺秦王畫像石》:針織廠漢畫像石墓墓頂天象圖、彗星圖、日月合璧圖等,這是天文學家觀測天象的真實記錄或漢代人對天象的一般認識,反映了天文學的發(fā)展盛況,具有較高的天文學價值。墓室門楣上刻的《虎吃女魃圖》。女魃為旱鬼,反映了漢代除魃求雨的風俗,也顯示出南陽文化中的楚文化特點,因為鬼神是楚巫文化的顯著體現(xiàn)。其中還值的一提的是《圍獵圖》,展現(xiàn)了當時勇猛尚武的社會風采。

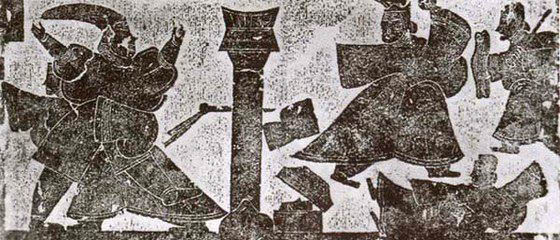

“荊軻刺秦王”畫像石 1972年6、7月間南陽唐河縣針織廠漢代畫像石墓出土。唐河為宛之腹地,唐河漢畫,是南陽漢畫的重要組成部分。畫面從左到右,依次排列著荊軻、秦王、秦武陽。整個石面質地粗放,且有道道裂痕,創(chuàng)作者依據(jù)石塊的天然狀態(tài),把每個人的外部輪廓與身體內部細節(jié)表現(xiàn)得惟妙惟肖,或長或短,或深或淺,與石面肌理渾然一體。

現(xiàn)收藏于南陽市漢畫像館。

“河伯出行”畫像石 1972年6、7月間南陽唐河縣針織廠漢代畫像石墓出土。畫面上,河伯端坐車中,兩仙人前行,四魚套前,兩魚護后,兩侍騎魚相隨,洋溢著神話般的仙境。畫面主題鮮明,布局舒朗、勻稱,一石一主題,把同一內容的圖像集中于一個畫面,空間環(huán)境布局和諧,注重畫面整體效果。

現(xiàn)收藏于南陽市漢畫像館。

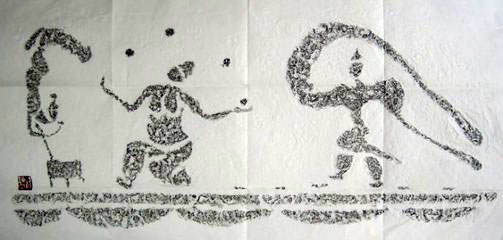

舞樂百戲畫像石 南陽王莊出土。南陽作為我國漢畫像石出土相對集中的地區(qū)之一,藏品豐富且具有楚文化藝術特色,審美價值極高。其中有關“舞樂百戲”的畫像石占到其存世總量的六分之一。該類藏品表現(xiàn)形式豐富多樣,人物形象勾勒簡單,畫面布局疏朗灑脫、節(jié)奏歡快流暢、韻致超凡。南陽出土的漢代“舞樂百戲”畫像石是漢代盛行的“舞樂百戲”習俗的生動記錄,也是我們對"舞樂百戲"這一古老娛樂活動研究和開發(fā)的珍貴資料,。

畫像石上左方3人,一人揮長袖起舞、一人作滑稽舞、一人作柔道之技。袖舞者體態(tài)苗條,戲舞者形體憨樸,柔技者體型柔和,三者形成剛與柔、直與曲的節(jié)奏律動。3個人細節(jié)被概括,腰被束細,身體被拉長,舞姿極具流線的動態(tài)之美。其他像伏羲、女媧形象,他們的身體呈S形,形成了S形的運動曲線,給人以強烈的力量感、運動感、生命感、舒暢感與和諧感。

現(xiàn)收藏于南陽市漢畫像館。

南陽縣雷公畫像石 漢畫像石中的雷神多為獸形,作人立狀,位于畫面中央顯著位置。其周圍環(huán)繞十多個圓鼓,有繩索相互連接。這種鼓在漢代文獻中稱作“連鼓”,為雷神所專用。圖中雷神有的雙臂張舉,似在轉動并擂擊連鼓,有的則雙手持桴奮力敲擊連鼓。

南陽縣漢畫像石墓的雷神圖中,三只翼虎挽駕云車,車輿內樹連鼓,鼓上飾羽葆。車上乘坐二人,肩生雙翼,其一為御者,另一人為雷公。雷公端坐車中,幽冥而神秘。車外云氣飄動,車前飛揚拉車的三只翼虎姿態(tài)各異,與趕車的侍從節(jié)奏和諧,富于浪漫情趣。

另外南陽縣高廟鄉(xiāng)侯營村漢畫像石墓中發(fā)掘出的雷神圖中,畫面中心為一六邊形鼓,六角處分別點綴一橢圓形星,中間為雷神,跨步振臂,作擊鼓狀。

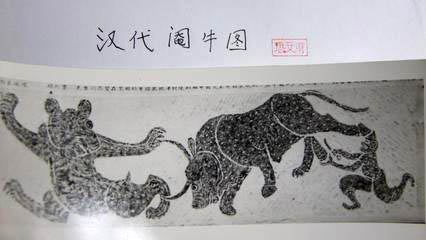

方城《龍虎斗》和《閹牛圖》畫像石 發(fā)現(xiàn)于方城東關,動物造型異常生動,同時表現(xiàn)出動物運動的迅猛之勢。繪畫技法是在事先打磨平光的石板上用減地平雕兼陰線刻的手法雕成,鏟地平整,無橫鑿之紋,構圖縝密、造型嚴謹,整個畫像石的作風極其工整精細,與南陽地區(qū)造型夸張、粗獷潑辣的風格截然不同,卻與陜北晉西特別是山東、蘇北地區(qū)的大多數(shù)東漢晚期畫像石作風相一致。

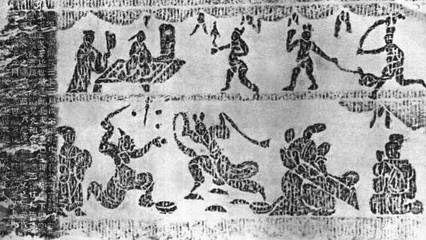

6、許阿瞿畫像石 出土于南陽東郊李相公莊許阿瞿墓,為漢靈帝建寧三年(170)作品。該墓畫像石上部刻的許阿瞿雖年僅五歲,但以貴人的象坐于榻上,后有一侍者,前面有三個人赤身著短褲,各具姿態(tài);下部刻樂舞百戲場面:一人抱盤而立,可能是在奏節(jié)鼓;一人赤膊袒腹在跳丸弄劍;中間一女子揚長袖跳七盤舞。此外還有彈瑟者一人,吹排簫者一人。此墓畫像石在制作上繼承了前一時期的傳統(tǒng)技法,但有些過于追求對稱和圖案化,造型趨于呆板,不如極盛期富有生氣。

7、密縣打虎亭一號墓畫像石 此墓發(fā)現(xiàn)于1959年,是東漢宏農太守張伯雅之墓。墓以畫像石構筑,是東漢晚期墓,藝術上卻未見南陽地區(qū)出現(xiàn)的衰退氣象,很有特色并與南陽地區(qū)盛期畫像藝術迥然異趣。一號墓長26.46米,最寬處為20.68米,是用巨大的石塊和大青磚混砌的穹窿墓,券頂最高處為6.32米,全墓由墓門、甬道、前室、中室、后室和三個耳室構成,除中室和后室外,其他各室和墓道以及石門兩面都有內容豐富的石刻畫。

各個墓室頂部和石門以仙神、奇禽異獸和云紋圖案為主,其余部分主要表現(xiàn)墓主生前的享樂生活。比較精彩的有刻于東耳室的《庖廚圖》、北耳室西壁的《宴飲圖》、南耳室南壁的《收租圖》,以《收租圖》最為突出。《收租圖》刻繪了地主收租場面:右側刻了一座帶樓梯的高大倉樓,樓前有一奴仆牽馬,馬上一小童作張弓狀,可能是地主少爺在游獵。上方刻有一個身材肥胖的地主坐在席上,席前有案,案側置一硯;地主前面跪有一人,雙手捧物呈納,跪者身后站立一人,這二人當是前來交租的農民;地主身后站有一人,雙手前伸作接物狀,可能是地主的家奴;席的下側有租糧三堆,正待過斗入倉。下方刻有一人作交租狀,一人張袋收糧,另一人正準備把糧食入倉。地上放著滿袋的糧食和量糧的斗斛。另有一人運來一車糧食,正用斗把糧食從車上取下。這一畫面意在炫耀墓主人生前的權勢和對財富的占有。

8、平陰實驗中學畫像石 1991年山東平陰縣實驗中學出土。來源于漢代的祠堂,晉人拆除后改造為墓葬石槨。共出土漢畫像石12塊,現(xiàn)藏平陰縣博物館。圖像為磨面陰線刻。左、右、上三邊有邊欄,欄內飾菱格紋和穿璧,畫像內容非常豐富,有胡漢戰(zhàn)爭、神怪故事、歷史人物故事、現(xiàn)實生活及其它祥瑞畫。其中最珍貴的是最上層反映胡漢戰(zhàn)爭圖象。雙方使用不同的武器,穿著不同的服裝。漢方士兵用長戟、劍盾、弓箭,身著鎧甲、戴冠;胡方也使用弓箭,戴尖頂帽,著武士服。兩軍對峙前方均為手持兵器和盾牌的步兵;其后為鹿車等;其中一胡人倒地,首級滾落一旁。另外7號石“孔子見老子圖”上的人物多榜題,其中位居顏淵之前的“左丘明”是前所未見的。極為珍貴。神話故事則有伏羲、女媧等。其它圖案有百戲(雜技),擲倒伎、人面連體獸、軺車、輜車、闕、觀、娛樂性狩獵、玉兔搗藥、撫琴等等。