中國古代的雕塑之三

秦漢時期

秦漢時期是大一統封建帝國的初創時期,國家統一,社會經濟繁榮,財力和人力空前薈萃集中。統治階級上自皇帝,下至豪強地主, 或出于政治目的,或為了滿足個人享樂的需要,都十分重視運用雕塑這種手段,來顯示王權威嚴、美化陵園建筑、紀念功臣將相或宣揚政教倫理。于 雕塑作品以空前的規模和數量涌現出來,在藝術上也達到了前所未有的水 平。

秦漢時期在陶塑、石雕、木雕、青銅鑄像及工藝裝飾雕塑上均有輝煌的建樹。陶塑雕像多為陶俑藝術,重要作品秦代有威武雄壯的秦始皇陵兵馬俑; 西漢有陜西咸陽東郊狼家溝漢惠帝安陵陪葬墓中從葬坑中的彩繪武士俑、咸陽楊家灣和江蘇徐州的大型兵馬俑、西安白家口的舞女俑和侍女俑、山東濟 南無影山的樂舞百戲俑;東漢有河南淅川縣的陶水榭、廣東佛山石圩的陶水田模型、洛陽燒溝的雜技百戲俑、四川成都天回山的擊鼓說唱俑和郫縣的 立式說唱俑。以上這些都是精美的作品。總體看來,秦代陶塑作品陣容龐大, 氣勢空前,細部寫實逼真,具有細致精深的特點。到西漢時代,作品形體變小,氣勢略遜于秦,但仍不失壯大偉勁的風貌。大多數作品人物面部表情缺 少變化,風格比較稚拙,只有少數作品如西漢白家口彩繪舞俑才略有克服。 東漢陶塑作品題材更為廣泛,反映生活更加深入,富有濃厚的生活氣息,且 有情節,刻畫人物更具情態,最動人的是歌舞、雜技、說唱題材的俑,極為 傳神,藝術性很高。

秦漢的石雕藝術成就卓著。大型陵墓石刻肇始于漢代墓前的石人、石獸。當時的建筑如宮邸、陵墓周圍往往立以石雕作品,如石人、石獸等,增加了建筑的雄偉之感。還在石闕、石質橫額、石柱等石質建筑上飾以浮雕, 增加了藝術效果。著名的石雕作品霍去病墓前石刻,堪稱漢人石刻的代表作。

漢代的畫像石、畫像磚也是一種雕塑。秦漢的畫像磚、石比起同時期的壁畫、帛畫、漆畫等藝術品來不僅數量眾多,分布地區廣泛,而且大都完好無損。畫像磚、石藝術以山東、河南、 四川最為發達。這三個地區是當時工商業發展最快的富庶地區,同時這三個地區又是達官貴族、豪富巨商聚集之所,山東淮海是漢高祖劉邦的家鄉,河南南陽是東漢光武帝的故園,封建達官貴族不少,豪強富商更多,他們無不修造規模巨大的墓室以使自己在地下繼續過生前的豪華生活,或者寄希望于羽化升天。墓室力求華美,富于雕飾, 堅固耐久,因此畫像磚、石藝術在這三個地區最為發達。

畫像石在漢代以前尚未發現,從目前的材料來看,畫像石大約廢止于漢末三國時期,魏晉南北朝就不多見了。西漢昭、宣時期,山東沂水鮑宅山鳳凰刻石和河南南陽趙寨磚瓦場畫像石墓的樓閣、門闕圖像都雕造于這個時期,是目前所發現的最早作品。技法屬于凹面陰線刻,題材較為單調。新莽時期畫像石在數量上和藝術上都有所發展,重要作品有新莽天鳳三年(公元16 年)山東汶上縣“路公食堂畫像石”,畫面為陰線刻成的車馬出行圖,形象寫實而生動。另外還有河南南陽東南唐河縣漢郁平大尹馮君孺畫像石墓,是新莽天鳳五年(公元 18 年)所造,墓內雕刻著 30 余幅畫像,題材豐富,雕刻技法主要是減地淺浮雕,陰線刻僅有一石。 此墓畫像石具有布局疏朗,主題突出,形象質樸等特點,是新莽時期畫像石墓的最佳遺例。東漢時期畫像石藝術更為蓬勃地發展起來,分布極為廣泛,依其主要分布可以分為 四大區域,即山東和蘇北地區、河南地區、四川地區、陜北晉西地區。此外 在北京、河北、浙江海寧等地也有零星發現。

畫像磚在秦代就已經興起,當時一些大的空心磚和實心磚上都出現了“畫像”,其鼎盛期在東漢,東漢是我國畫像藝術進入到最具有時代特征和典型意義的階段。因此,畫像石和畫像磚也是漢代最富時代特征的藝術品。各地的畫像磚、石各具特色,或古樸厚實、或潑辣粗獷、或嚴謹樸素、或活潑清麗。題材也很豐富多彩。歷史、神話中的故事人物,豐富多彩的各種現實生活,各種神龍仙怪、古圣先賢、孝子烈女、車馬出行、庖廚宴飲、樂舞百戲、豐收納租等皆有表現。秦漢畫像磚、石 藝術對以后魏晉隋唐的繪畫和雕刻藝術有著重要影響

漢代的木雕藝術頗具特色。木雕的人物和動物都有比較傳神的作品。湖北江陵鳳凰山 167 號西漢墓出土的 24 件車仗奴婢彩繪木俑,俑身頎長,輪廓 富于曲線,彩繪服飾鮮麗典雅,是漢初木雕的代表作。江蘇邗江胡場出土的 西漢說唱木俑,雕刻精細,五官清晰,表情生動細致,感染力強,是西漢后 期木雕藝術的代表作。

秦漢的青銅塑造已失去了商周時代的威勢,但仍然出現了不少優秀之作。如秦始皇陵的銅車馬、西安的跽坐銅羽人、茂陵的鎏金銅馬、甘肅武威 雷臺漢墓出土的銅奔馬等均是極其難得的藝術珍品。

秦漢時代的雕塑藝術較之三代又有了進一步發展: 秦漢雕塑藝術風格與同時代的繪畫、石刻畫像、建筑等風格是完全一致的。秦代的雄壯威嚴、漢代的深沉博大在這些雕塑品上充分體現出來。其藝術構思玄妙奇特、壯闊豐偉,是中國雕塑史上的又一個高峰。

秦漢的雕塑可概括為兩大類:一是宮殿、陵墓等建筑裝飾用的雕塑;二是作為殉葬用的“明器”。從題材上看,主要是對現實生活 方方面面的刻畫,如舞蹈、奏樂、說唱、雜技、守衛、種田、打雜等人物活 動和野獸、家禽、家畜、車馬、儀仗等動物器物圖象,還有樓房、水榭、倉 庫、廚房、井欄、豬圈等建筑物,反映出漢代統治階級當時極度奢華的生活。

秦漢雕塑的藝術造詣很高。就人物造型上看,秦兵俑重寫實,人物形體 依照真人,手法嚴謹,人物個性突出,形象逼真生動,氣概動人。漢兵俑造 型洗練,神態威嚴,但體型小,多少帶些寫意風格和紀念意義。秦漢兵俑總體上仍嫌模型化,動態也較僵直。漢代其他種類人物俑也頗具神采,情動于中是其特色,盡管一些侍從俑雕刻形體仍較僵直,對形體起伏的細微變化也 未作細致的處理,但情感的變化在眉宇之間有了明確的流露,某些作品還在真實形態的基礎上加以夸張和變形。如成都的擊鼓說書俑,從人體比例上看 很不準確,但藝術家抓住其手舞足蹈的擊鼓姿態、眉飛色舞的生動神情, 練概括地塑造了一個有趣生動的說書藝人形象。在傳達神情風貌時,不同地 區具有各自的風格,體現出不同的風土人情。如關中、中原一帶的人俑多為 文靜、典雅,神態嚴肅、沉靜。而四川的人俑動態大,表情更豐富生動。就動物形象的塑造而言,更富神奇色彩。馬的塑造極富魅力,秦陵陶馬、 霍去病墓前的石馬都是曠世之作,二者在造型上都采用靜態來表現,而甘肅 武威的銅奔馬卻以動態取勝,馬的形體結構比例合理,刻畫精細,生動地表 現了天馬的形象。在動物的塑造上分為兩種風格:一種是寫實,刻劃準確,比例合理,如秦陵陶馬、武威的銅奔馬;第二種是寫意,簡略概括地勾勒出動物的 挺胸、昂首、張口、吐舌、疾走等具體姿態來加以夸張、變形,突出它們的 主要特征。或柔軟圓渾、或勁健兇猛、或野性未羈、或溫順綿善,給人留下 強烈的印象。如霍去病墓前的石獸、河南輝縣的陶狗、山東高唐的綠釉陶狗、 河北建國的陶豬都帶有寫意的特點。

從雕塑手法上看,第一個突出特點是雕塑和彩繪相結合的特點,如秦始皇陵兵馬俑、漢代彩繪陶俑都以色彩繪飾細部。第二個特點是圓雕浮雕線刻 等各種表現方法常被不拘一格地混合并用于一件雕塑品上。圓雕浮雕造出輪 廓,表現出立體感,線刻表現細部、人物的衣飾、家禽家畜的羽片和其他細 部。四川都江堰出土的建寧元年(168 )造的李冰石像,視覺所能看 到的僅是渾厚穩重的人體輪廓和線刻表現細部的幾根流暢的線條。漢代的拱手女俑在整體上呈現出柔美的身姿,其領口、闊大的袖口和長袖轉折處都刻 有淺淺的數道線條,衣質的厚重、領口的隆起、衣袖的長闊等都能從這些淺 淺的線條中感覺出來。霍去病墓前石刻是將圓雕、浮雕、線刻等技法加以融 會的典范,這構成了中國雕塑傳統中特有的風格。第三個特點是借助自然條 件靈活處理的特點。漢代雕塑往往借助“天然”,因材“雕”,利用石塊 的天然形狀依勢雕刻成某些相關的動物或人體。石塊千姿百態的天然形態誘 發創造者的偶發構思,借助自然造化之功,創造出具有某種神韻的作品。如 霍去病墓前一些石獸都是在天然石塊上稍作雕刻而成的。同時漢人還借助于 自然環境,追求與自然相契合的妙韻。霍去病墳冢就是仿照祁連山的形狀堆 筑而成,象征性地表彰他在祁連山擊敗匈奴的偉大功業。在墳冢周圍還遍植 樹木,散置豎石,使石雕、墳冢、林木、豎石和原有的自然環境結合成有機 的綜合群體,造成一種深山野林猛獸出沒的人化自然境界,令人對祁連山產 生無限遐想,形成了一個氣象壯闊、意境深邃的藝術境界。

在雕塑的構思安排上,更是各具魅力。如果說秦陵兵馬俑是以驚人的數 量、龐大的規模直觀地再現了秦代強大的軍隊,那么霍去病墓前的馬踏匈奴 石雕則是以靜靜的一人一馬間接地表現了漢匈戰爭的結果,在這一主體雕像 周圍還有許多動物像如猛虎、野豬、牯牛、大象、野人搏熊、躍馬、臥馬等 散置在墓上,造成了幽險奇詭的氣氛,有力地為主體雕刻馬踏匈奴作了烘托, 使各個分散獨立的作品有機地結成一個整體。馬踏飛燕鑄像以健壯奔馬的三 足騰空、一足踏飛燕而飛燕回首驚視的處理方法表現了駿馬奔馳的自由風 姿,創造出一個天馬行空,超越一切的曠闊意境。這些雕像都充分代表了秦

一、陶塑

秦漢陶塑藝術的主要成就表現在陶俑上,陶俑大致分為三種類型:一是兵馬俑,二是奴婢、伎樂俑,三是動物俑。秦陵兵馬俑數量、規模、氣勢和寫實水平都是無與倫比的,漢代兵馬俑以咸陽楊家灣和徐州獅子山出土的陶 塑兵馬俑為代表。從整體布局、俑的頭飾和衣著看,秦俑與漢俑之間有一定的聯系,但又有相當大的差別。秦俑重寫實,兵馬形體大小仿照真人真馬,人俑平均身高 1.8 米,戰車和兵器多為實用器,以逼真的形象和強烈的氣概取勝;漢俑體型小,均半米以下,手中所持多為象征性兵器,戰車已不見。在個體大小和制作精細方面,漢俑已較秦俑遜色,卻仍然威風凜凜,猶存氣勢。造型上更加簡潔洗練,生動自然,人物和戰馬更富于動勢感,具有某些新的特點。

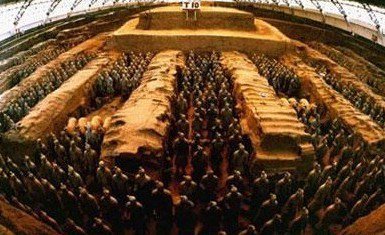

1974年在陜西臨潼秦始皇陵以東發現的兵馬俑雕塑群,共有7000余件,與真人、馬等大,分置于3個坑中。最大的一個坑總面積約為12600平方米,列置于其間的6000兵馬俑以戰車、步卒相間排列為長方形軍陣。秦俑雕塑群以巨大的體量和數量、群體的組合、氣宇軒昂的形象,造成震撼人心的藝術感染力。在人物和車馬的塑造上表現出力求模仿生活真實的傾向,發式、服裝的很多細節表現得非常具體,軍士佩帶的兵器用的是實物。塑造的基該方法是模制與手塑相結合,入窯燒制后再加彩繪

比起秦代陶俑,西漢陶俑的特點是:題材范圍有所擴展,但在尺寸上不如秦俑高大;長于刻畫動態刻畫;造型趨向簡樸單純。漢代各類材料制作的俑,對于現實生活有了更進一步的反映。如四川出土的陶俑,有農夫、工匠、廚夫、俳優、部曲等各種不同身份和活動特征,其中擊鼓說唱俑,動作至為傳神。山東濟南無影山出土的舞樂雜伎陶俑群,手法自由,神態生動(見無影山陶塑)。一些表現宮廷侍女形象的女俑,表情端莊矜持,其對內在性情的刻畫,是前此所未曾有過的。

西漢的陶塑,主要有兵馬俑、奴婢和伎樂俑和陶塑動物三大類:

兵馬俑:“漢承秦制”。西漢前期,某些軍功顯赫的將領、諸侯王或貴戚,亦用陶塑兵馬俑隨葬,以炫耀生前的地位和權力。這類軍事戰爭題材的兵馬俑應是承襲了秦始皇兵馬俑坑的遺制。1950 年在陜西咸陽東郊狼家溝漢惠帝陵 11 號陪葬墓的從葬溝中,發現數十件陶塑武士俑。1965 年陜西咸陽楊家灣漢墓從葬坑出土的兵馬俑,是現今所見西漢最具規模的兵馬俑群。兵馬俑分別置于 11 個從葬坑內,其中騎兵俑坑 6 個,步兵俑坑 4 個,戰車坑 1 個。陶俑共計 2500 多件,其中騎兵俑 500 多件,步兵俑 1800 多件,另有文官俑、樂舞俑、雜役俑多件。騎兵俑通高 68 厘米,步兵及其他俑高 44 ? 5 至 48 ? 5 厘米。騎兵俑及步兵俑都作整齊的軍陣排列,再現了西漢初期的軍陣形式,形象生動,陣容雄偉。制作上,是模制與手塑結合。造型風格較為古樸,單純而洗練,是西漢雕塑典型的風格。戰馬形象塑造尤為出色,昂首挺立,勁健雄強,威風凜凜,配以龐大的組合形式,構成雄強博大的氣勢,反映了西漢上升的國力和騎兵壯大的概貌。

奴婢和伎樂俑:漢代奴婢和伎樂俑最具藝術性,早期漢俑多模仿戰國時期木俑形象,身軀扁平,拱手直立,下部衣裙作喇叭形,并施加彩繪,造型較為單純。后期 漢俑在制作上由模制發展為捏塑,造型由扁平的身軀轉為較合理的體態,可 以用雙腳直立,可以四面圍觀,面部表情和全身的姿態、動作配合得非常巧妙,誕生了大批藝術性較高的作品。漢俑面部表情非常生動,受地區和制作機構的影響,又大致分為兩種基調的作品:一種是漢代都城長安、洛陽及受 其傳播影響地區的作品。如西安霸陵文帝劉恒皇后竇氏陵旁從葬坑出土的陶 侍女俑、西安白家口西漢墓彩繪舞俑、洛陽燒溝出土的雜技俑、濟南無影山 西漢墓出土的樂舞雜技陶俑盤,還有漢代兵馬俑,大致都歸屬于這一類型。 大都是當時官營作坊“東園署”的東園匠制作的,系采用模制和捏塑并刻劃 成形,制作的大多是服侍墓主人的男女侍俑、兵俑,也有一些樂舞雜技俑。 由于是官營作坊,受到封建等級尊卑觀念的束縛,制作出的人物姿態多 拱手恭立,表情多恭順、文靜,比較嚴肅,缺少變化,甚至給人以呆板沉滯 的感覺。另一種是漢代巴蜀地區的作品,四川出土了大批紅陶歌舞俑和說書 俑,多出自民間私營作坊,俑的造型不受約束,民間藝人可自由發揮,作風樸實渾厚而生動,極富生活氣息,以“擊鼓說書俳優俑”最為傳神。

陶塑動物:重要作品有陜西興平馬嵬坡出土的西漢釉陶狗和陶馬,山東高唐的東漢綠釉陶狗,河南輝縣百泉區的東漢陶家禽,四川的東漢動物陶塑、洛陽燒溝的釉陶馬等都是其中的佼佼之作。各地出土的 陶家畜常具地方特色,如輝縣出土的陶塑家畜頗具寫實之風;山東高唐出土的綠釉陶狗和河北建國出土的綠釉陶豬則夸張、變形;四川陶塑動物風格樸素多樣,不主故常,如陶馬不像一般常見的漢馬那樣勁健挺拔,而多塑造成帶有好動、頑皮稚氣的馬駒形象,十分獨特。成都天回山陶馬、樂山斑 竹灣的東漢陶馬駒都屬此類,其他如狗、羊、雞等陶塑動物造型渾厚樸素。 另外陶塑作品還有一些其他內容,如河南淅川縣東漢墓的陶水榭,由水池、亭榭和其間的主人、侍者、動物等塑像組成,再現了東漢豪強貴族典型的生 活場景。廣東佛山石圩出土陶水田模型、山東濟源出土的陶米碓和陶風車、 河南密縣的彩繪陶樓,1956年湖南長沙南門外出土東漢綠釉陶豬圈等,都極為豐富全面地反映了東漢莊園經濟的各個方面。

西漢陶俑的主要遺址和代表性作品

1、1984 年江蘇徐州獅子山西麓發現三座長條形兵馬俑坑,陶兵馬俑 2300 多件,其布局同樣體現相當完整的軍陣組合,展示了墓主人生前擁有的軍事力量。

2、1969 年山東濟南北郊無影山西漢墓出土的樂舞雜技陶俑群,整個場面氣氛熱烈歡快,極富情趣。表演者的生動活潑與觀賞者的靜觀神態形成了有動有靜的對比,取得了強烈的藝術效果。

3、1966 年陜西西安任家坡西漢陵從葬坑出土的侍女俑,俑高 53 至 57 厘米,采用模制、塑制并與彩繪結合的方法,加強了表現效果。侍女俑分立、坐兩種姿態,端莊文靜,亭亭玉立,表現出小心翼翼、恭謹從命而又掩飾不住內心郁悶的神情,是西漢內廷宮女的寫照。出土這類侍女俑的還有陜西西安紅慶村、西安東郊姜村、山西孝義、河南洛陽、安徽阜陽、山東菏澤、江蘇徐州等地。

4、 以陜西西安白家口出土舞女俑,長袖飄拂,舞步翻翻,形象和動態自然灑脫,塑造手法簡練概括。

5、 江蘇北部銅山縣出土的舞女俑更具特色:身體微傾,揚臂起舞,舉起的右手垂下長長的衣袖,與拖在身后的喇叭口長裙恰好形成了柔和流暢的曲線,富于動感,給人以簡括、含蓄的美感。

東漢陶俑及代表作品:

四川出土的陶俑多數為東漢晚期作品,出土的數量也超過中原地區以及其他各地。尺寸的高度一般在 20 一 70 厘米 ,制作上,多數為雙模印制,也有塑制或手捏而成。在藝術表現上,作者力求抓住對象在各種活動中最具特征、最生動美好的瞬間,注意表現與人物內心活動密切相關的姿態動作,靈活多變,生動自然。面部表情的刻畫,更表現出對象發自心靈深處的善良喜悅神情,這是四川陶俑的獨特之處和特殊魅力所在。喜悅的神情豐富多彩且又各具個性和特征。 其它地區的陶俑,如河南洛陽燒溝出土的雜技百戲陶俑,洛陽浙川出土的武士、獵人、仆夫等陶俑,甘肅禮縣出土的歌伎、持鏟陶俑以上陶俑等都不同程度地反映了當時的現實生活情景,并具有各自的地方特色,在藝術風格上,同樣具有樸實與渾厚的審美特點。

1、 1957年重慶化龍橋出土的東漢獻食女俑、舂杵陶俑、庖廚陶俑。

2、 綿陽新皂鄉出土的撫琴俑,笑得若有所思。

3、 新津出土的男俑頭部,更是情不自禁地眉開眼笑。

4、 四川成都天迥山崖墓出土的擊鼓說唱俑

5、河南洛陽燒溝出土的雜技百戲陶俑。

6、 洛陽浙川出土的武士、獵人、仆夫等陶俑。

7、甘肅禮縣出土的歌伎、持鏟陶俑。

8、廣州東郊先烈路出土的陶俑等等。

東漢的動物形象陶俑如河南輝縣百泉 1 號墓出土的陶狗,此外還出土有陶羊、陶小豬等一批家禽家畜形象,雖然形制很小,卻非常寫實而生動傳神;河北望都東關墓出土的一件陶狗,塑造得極為傳神。昂首張口,雙耳直豎,尾巴上卷,神情警覺而稍帶稚氣,似乎還未辨明來自哪個方向的動靜便“汪汪”而吠 ;山東高唐固河出土的一件綠釉陶狗,動態造型也是張口豎耳卷尾巴,但其眼露兇光,犬齒尖利,張口狂吠,顯得有些兇狠;河北滄縣四家村和建園四莊村各出土一件綠釉陶豬,張口猿牙,鬃毛直豎,大眼圓瞪,兇狠猙狩;江蘇、廣州以及四川各地也出土不少狗、羊、雞、鵝等動物雕塑品,都是生動別致而饒有風趣。

四川成都天回鎮一號墓出土的一件陶馬,高 114 厘米。四川彭山縣一座東漢墓出土的陶馬,高約 120 厘米。這兩匹馬的體型、神態看,帶有一副天真稚氣的模樣,應是未成年的小馬駒。作品同樣具有雄渾有力和生動活潑的特點,達到很高的藝術水平。

下面就秦漢陶塑藝術中的優秀作品舉例加以介紹:

1、秦始皇陵兵馬俑雕塑群

1974 年一 1976 年,在陜西省臨潼秦始皇陵東側西楊村附近,先后發現了 3 座規模宏大、埋藏豐富的秦代兵馬俑坑,是秦始皇(公元前259~2l0年)陵東側 l500米處的陪葬坑。兵馬俑坑占地面積約二萬多平方米,其中呈長方形的 1 號坑最大,東西長 230 米 ,南北寬 62 米 ,占地面積達 14260 平方米。坑道青磚鋪底,距地表約 6 米 深,排列著面朝東方的兵馬俑約 6000 多件,組成一個由戰車、步兵相間編列的龐大嚴整的長方形軍陣。 在 2 、 3 號坑之間,還有一條東西長 48 米 ,南北寬 96 米的似乎未及放置兵馬俑而中途停工的長方形俑坑。三個坑的武士傭可能有7000件,戰車l00輛,戰馬l00匹。傭像大小等身,彩繪如生。這四個坑的整體布局設置,符合古代兵書關于右軍、左軍,中軍和軍幕的布陣原則,構成一個嚴謹完整、威武雄壯的軍陣布局,有力地顯示出在統一中國的戰爭中取得勝利的秦朝武裝力量的強大陣容,鮮明地體現出夸示皇權、炫耀統一功業、宣揚軍威的主題。這項重大發現,被譽為“世界第八奇跡”。

秦陵兵馬俑首先是以整體的雄偉氣勢震撼人心。一、二號兵馬俑坑內的 武士俑基本上都是面朝東方的。在龐大的軍陣最前面的是三列橫向的前鋒部 隊,三個領隊身穿鎧甲,其余兵士免盔束發,身著輕便短褐,腿扎裹腿。刻 劃了前鋒部隊“輕足善走”特點及迅猛殲敵的精神氣概。強大的后續部隊是由 38 路縱隊和幾千個鎧甲俑簇擁著的戰車的主力軍隊。將士們斗志昂揚、手 持刀矛劍戟等武器簇擁著戰車,拉車的戰馬,四匹一組,昂首前視,顯示主 力部隊陣容的壯大。在軍陣左右各列以衛隊擔任警戒任務,以防敵軍的突然 襲擊。兵俑均在 1.8 米上下,馬有真馬大小,這形體高大、陣容整齊、組織 嚴密的雄壯軍陣,充滿著臨戰前的緊張氣氛,氣勢磅礴,的確再現了秦軍橫 掃六國的威風。

其次,秦陵兵馬俑的個體形象也塑造得極為成功。這些陶兵 馬俑的數量、尺寸空前龐大,制作方法是塑模兼用,分段制作,裝成粗胎, 再用細泥進行細致刻劃,窯燒后,加施彩繪。陶俑按姿態、服飾、裝備和所 在位置區分為不同的兵種和職司,有頭戴雙卷尾長冠、身著戰袍和魚鱗鎧甲、 手按寶劍的將軍俑,有頭戴單卷尾長冠、披戴鎧甲或胸腹甲作指揮狀的武官 俑,有頭戴圓形介幘、身穿窄袖短袍和齊腰鎧甲、立于馬旁的騎士俑,有裝 束多樣的武士俑,還有射水俑、車兵俑等。工匠們在刻劃人物上本著樸素的 寫實態度,逼真、準確、洗練地表現出對象的特點,沒有采用任何夸張變形 的藝術手法,細致精微地塑造了面目各異、個性不同的武士肖像。仔細觀察, 會發覺眾多將士中沒有完全雷同的形象,但又共同具有著秦川一帶人物的相 貌特征。發式、髭須、披戴、相貌各各不同的秦俑,充分體現了匠人們天才 的藝術想象力和創造力。以一號坑第二過洞馬前直立的三俑為例,一個面孔 方圓,年紀略大,雙唇緊閉,圓睜大眼,凝視前方,是一久經戰場、沉著勇 敢的戰士形象;一個面孔修長,低頭沉思,是一足智多謀運籌帷幄之士;一 個年紀較小,生氣盎然,滿面笑容,表現了這個年輕戰士充滿了勝利的信心 和活潑爽朗的性格。與戰國稚拙的人物雕塑相比,秦代在短短的歲月中創造 出如此生動而寫實的大型人物彩塑,確實令人驚訝。而陶馬的塑造也同樣令 人贊嘆不已。馬的形象勁健有力、昂首佇立、比例勻稱、結構準確。在造型 上,著力刻劃戰馬蓄勢而動的特點,或昂首揚尾、或張口嘶鳴、那雙耳上聳、 鼻孔翕張、雙眼全神貫注的形象,給人以躍躍欲動、急不可耐地要馳騁疆場之感,體現了一種軒昂駿健的風神。秦陵陶馬是我國古代長期盛行的駿馬雕 塑藝術的真正開端。塑造方法上:基本上是塑、模兼用,大的部件統一模制,頭部、手、臂等分別塑造后而安裝成粗胎,然后運用傳統的塑、堆、捏、刻、畫等技法進行精細的塑造。經過窯燒,再施彩繪(現已大都脫落)而成。秦俑屬于大型陶制品,制作過程的工藝技術要求很高,因燒制的火候均勻、色澤單純、硬度很高,造型完整而不變型,足可說明秦代制陶技術之高。

第三,秦俑在總體構思上,雖以實戰的精神為出發點, 但并未直接描寫戰斗的情景,而是選取了臨戰前的場面。陶兵陶馬的姿勢大 都取靜態的表現,利用眾多直立靜止體的重復構成了巨大肅穆、寂靜的場面。 這是一種暴風雨前的寂靜,在這可怕的寂靜中蘊藏著一股行將爆發的巨大力 量,給人以排山倒海的氣勢。然而有少數的俑如立射俑、跪射俑,則取動態 的表現,將軍俑右手緊握左臂,手腕的力度感十分鮮明,還有雙臂前舉乘駕 戰車的御者,躍躍欲動的戰馬,這些都增強了人物、戰馬的內在活力,在一 定程度上打破了巨大的寂靜。寓動于靜,于統一中求變化,這又是秦始皇陵 兵馬俑藝術的高妙之處。在總體布局上:利用眾多直立靜止體的重復,造成排山倒海的氣勢,使人產生敬畏而難忘的印象。

現藏西安兵馬俑博物館。

2、漢代咸陽楊家灣兵馬俑:

1965 年在陜西咸陽楊家灣漢墓葬坑中發現,屬于西漢前期作品。出土騎兵俑 583 件,步兵俑 1800 多件,另有文官、樂舞俑、雜役俑 100 多件,共計 2548 件,是所見漢墓出土陶俑最多的。步騎俑排成戰陣, 騎兵俑高 68 厘米,步兵俑高 44—48 厘米,它再現了漢初軍陣形式,在藝術 上也是寫實的,它承襲了秦俑坑的遺制,只是在軍陣上以騎兵為主,戰車已不見,人俑個體小于秦俑,手中所持已非秦俑所持的真正實用兵器,而多為 象征性的兵器。在造型手法上,人俑顯得頭大,也缺乏細部與性格的刻畫, 這是難與秦俑相媲美的。但楊家灣漢俑面寬唇厚,多蓄胡須,刻劃單純洗練, 神態威武,與秦俑健壯強勁的特征相一致。楊家灣兵馬俑,身體與頭部先用模合制,然后對身體衣飾、面部進行細部加工。2548件陶俑,除極少數侍俑、樂舞俑外,基本分成騎馬俑和步兵俑兩種,姿勢保持統一。姿勢、形體的一致,是為了突出軍隊整齊、威嚴的氣氛,每個俑的面貌不同,又擺脫了呆板之感,統一中有變化,變化又始終寓于統一中。另外楊家灣俑的彩繪保存較好,這在漢俑中也是非常罕見的。兵俑、陶馬周身彩繪,有紅、白、黑、綠、黃等多 種顏色。立式俑罩衣上多繪有甲片,袖口、領口、帽、靴等處也有彩繪。陶 馬形象昂首翹尾、胸體寬闊、額寬腰短,尤為挺拔神駿,威風凜凜,再配以 磅礴的陣勢,顯示出漢初國力的強盛。

漢代咸陽楊家灣兵馬俑現藏于咸陽博物館。

3、徐州獅子山漢兵馬俑:

1984 年發現于江蘇徐州獅子山西麓,為西漢中期或偏早的作品。共發現了四座兵馬俑坑,已出土兵馬俑 2300 余件,都是陶質,質地細膩,是繼咸陽楊家灣漢俑、西安臨潼秦始皇陵兵馬俑之后的又一重要發現。

一號坑兵馬俑排列成密集的多路縱隊,一律面向西方, 立式俑高的達 47—48 厘米,矮的達 42—43 厘米,跪坐俑高 25—28 厘米。按 裝備和姿態分為兵士俑、盔甲俑和跪坐俑。兵士俑身著長袍,盔甲俑穿戴盔 甲,有的還背負箭壺,獅子山陶俑臉型上寬下窄,不留胡須,具有東夷人清秀的特征。步卒作持械狀,手中所持亦多是象征性的兵器,神態肅穆,面相 飽滿,氣勢咄咄逼人,與西漢前期一般陶俑相似。獅子山陶俑身上的彩繪大 多已脫落,從目前所見色彩保存較好的少數陶俑與楊家灣陶俑有相似之處, 通體彩繪紅、白等色,以紅色為主,似更簡練抽象,同時更注重面部表情的刻劃,它是西漢重要的陶兵馬俑雕塑藝術珍品之一。

徐州獅子山漢兵馬俑收藏在徐州漢兵馬俑博物館。

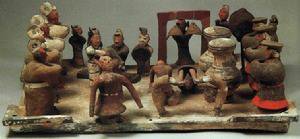

4、山東彩繪樂舞雜技俑

樂舞雜技俑出土于山東省濟南市無影山的一座西漢古墓中,由長67厘米,寬47.5厘米的長形陶盤和固定在陶盤上的二十多個活靈活現的彩繪陶俑組成。為我們重現了漢代興起的“百戲”舞臺演出場景。

“百戲”是我國古代樂、舞、雜技藝術的總稱。據宋代《太平御覽》稱:“百戲起于秦漢時期”。其實,遠在春秋戰國時期,樂、舞已有“雅舞”、“雜舞”之分。這時奴隸制已面臨“禮崩樂壞”;民間興起的樂、舞、雜技以新鮮活潑的形式逐漸取代“雅舞”,開創了一代文藝的新局面。漢代盛行厚葬,在西漢經濟復蘇之后,這種情形更是上行下效,愈演愈烈。從而隨著政治、經濟各方面的變化,西漢晚期的陶俑不再像早期隨葬題材那樣單一和造型呆滯,開始出現以表現世情濃郁的百戲、說唱等情境為題材的陶塑。其中,尤以上圖中所展示的樂舞雜技俑為多。西漢古墓中出土的樂舞雜技俑造型非常逼真。它集舞蹈、音樂、雜技于一體,布局井然有序,氣氛熱烈歡快,人物生動傳神,再現了當時風行的“百戲”演出時的熱鬧場面。

我們可以清晰地看到,在這件樂舞雜技俑的陶盤中,21件陶俑在表演漢代“百戲”,他們各有分工,舞臺中心是司儀在介紹節目,由導演引出三組內容各異的舞蹈、雜技和柔術表演。導演身后為第一組,由身著一紅、一白顏色文采舞衣的兩個女子,擺動長袖相向起舞。這大概是漢代辭賦家傅毅《舞賦》中所描寫的“羅衣從風,長袖交橫”的長袖舞。因為這個節目從戰國到西漢深受歡迎,風行朝野。導演的右側前方第二組兩個頭戴尖頂赭色帽、身穿緊身及膝短衣的青年男子正在做舉足倒立“拿大頂”表演;導演右側后方第三組是另外兩個衣著相仿的青年男子在作柔術表演:一個在做難度較大的反后腰動作,另一個似乎是這個動作的繼續,全身倒翻,雙足分置頭的兩側。配合這三組動作的還有七人組成的樂隊,演奏者分別在吹笙、鼓瑟、擊缶、敲鐘、捶鼓,個個神情專注。舞臺兩側有七名觀眾或助興者,他們頭戴冠、腰系帶,相向拱手而立。

從總體上而言,這件陶俑整組造型較為稚拙,僅僅雕塑了人體輪廓,姿態亦稍顯呆滯,不過色彩濃艷,人物繁多,很好地渲染出了市井意趣。這組彩繪雜技樂舞陶俑,構成了一個完整的舞臺演出場面,在目前發現的同類內容的中國古代藝術品中屬于年代最早的一件。

這個舞臺是一件長形陶盤,21件陶俑或演秦、或觀賞,被固定在陶盤之上。在舞臺的中心,有一頭戴冠、身著朱袍的陶俑。似為演出司儀,他正在向觀眾介紹節目。司儀身旁有兩位身著紅、白兩色舞衣的女子,她們正揮動長袖,翩翩起舞,旁側戴尖帽的男子,正相向倒立表演“拿大頂”。向后還有兩位男子在表演軟功,舞臺后有整組造型較為稚拙,僅塑人體輪廓,姿態亦稍呆滯,但色彩濃艷,人物繁多,渲染出市井意趣。

樂舞雜技俑現藏濟南市博物館。

5、成都擊鼓說唱俑

擊鼓說唱俑,1963年出土于四川郫縣宋家林東漢磚石墓中,是陪葬物陶制品中一種。東漢晚期作品。

四川漢代墓室很多,幾乎各縣都有,時間以東漢居多。墓葬中有各類陶俑,但說唱俑至今只發現三件。這件又是三件中保存最完整的,是漢代雕塑藝術中的珍品,也是四川地區獨具特色漢俑的代表作。俑通高55厘米,以泥質灰陶制成,俑身上原有彩繪,現已脫落。這是漢代陶俑中最為引人注目的杰出作品。塑造了一位民間說書藝人的生動形象。此人體態肥胖,右手揚起鼓錘,左臂環抱一鼓,右腳高饒,邊說唱,邊擊鼓,似乎唱到最精彩最動人有趣之處,于是得意忘形,手舞足蹈,眉飛色舞,甚為滑稽活潑,充分表現了一個扣人心弦的戲劇情節的高潮。作者出色地表現了藝人在說唱時那種興奮激昂的神情和動態,足可以使觀眾產生豐富的聯想并引起心靈上的共鳴。作者通過一位熱情、樂觀、充滿生命活力和幽默感的藝人的動人形象,構成了虛擬中的戲劇性場面,創造出一個隱含的充滿戲劇性的精彩時空,使觀者產生極大的共鳴。展現了漢代雕塑家高超的創造力和想象力也,成為中國雕塑寫意化審美的經典。

說唱俑又稱“說書俑”或“侏儒俑”。漢代由侏儒導引“倡優戲”,故稱侏儒戲,類似現代雜技中的小丑角色。“說唱”是中國曲藝藝術的主要特征,它究竟起源于何時,現在已經無從稽考。這件出土于四川郫縣宋家林東漢磚石墓中的擊鼓說唱俑,為我們探討這一問題提供了一絲線索。 同時它的發現證明早在東漢時期,說唱藝術已經日臻成熟并廣泛流傳于民間。因此擊鼓說唱俑不但是中國雕塑藝術史上的杰出作品,也是中國曲藝藝術發展史上的重要實物資料。

擊鼓說唱俑現藏中國歷史博物館。

6、廣州漢代陶船

廣州漢代陶船,1954年出土于廣東省廣州市先烈路,是一艘有武裝保護的內河航船的模型,為隨葬明器。綠釉陶。由于它是依照真船的結構、形狀,按比例縮小制作的,因而是我們研究中國造船史的重要標本。

陶船高16厘米、長54厘米,可如果按照科學的比例將它還原,這是一艘長約20米,高5米多的中等型號的船,大概能裝載一萬斤左右。由于這只船整體是長條形,頭、尾較窄,中部稍寬,船底較平,研究人員認為它是一只在廣州一帶的河里航行的運輸船。

這只船有三個艙室,前艙低矮寬闊,篷頂是兩面坡形,可能是個貨艙。中艙比前艙稍高一些,上面有一個頂部微微凸起的圓形篷蓋,兩側各有一門,便于人員出入,這大概是船工的住處。后艙也叫舵樓,艙頂也是兩面坡形。它的旁邊有一個低矮的小屋,還開著一個門,這是船上的廁所。船頭還有一個小篷,這是防浪用的,非常引人注目。船頭是十字形的船錨,船尾那件長方形的,是船舵。這個舵的裝置是非常關鍵的,而且,在世界造船史上,船舵是由中國發明的。 在古代典籍中,舵又寫作柁,對于它準確的問世時間,目前還沒有結論,可是就已經發現的實物資料看,這只陶船上的舵是年代最早的,它比歐洲的船舵早了1000多年。在陶船前仔細觀察可以看到舵面是不規則的四方形,舵桿用十字狀結構固定,在舵桿的頂端有個洞孔,是用來安裝舵把的。人們利用杠桿原理,通過轉功能舵把使舵面偏轉,從而調節、控制船航行的方向和線路。 船舵的發明有個漫長的過程,最初的船,由于船體不大,吃水也不深,用撐船的篙或劃船的槳就能控制船的方向。隨著船體加大,僅靠篙和槳就不能控制船的行進方向了。大船要在深水里行走,用篙就撐不到河底,使不上勁了。再者,大船要用好多只槳,需要許多人來劃,大的槳需要幾個人才劃得動,這時候再用槳既管劃水又控制方向,就太不容易操作了。于是分成了專管劃水的槳和專管控制方向的槳。后一種槳由船身的兩側移到船的尾部,就成了船舵。這是中國人對世界航運史的一個杰出貢獻。

文獻記載和考古發掘都表明,在2000多年前的時候,廣州已經是我國重要的港口,船舶往來,非常熱鬧。 船在行進時,需要舵控制航向,而當船停下來時,又需要一種使其固定的器具,這就是錨。最早只能利用河岸邊的樹木、石塊之類的自然物拴系船只。在河岸既無樹木又無石塊的情況下,人們埋置木樁用以系船。隨著造船技術的進步和航行范圍的擴大,船只要在海上連續航行,不可能每天都靠岸,要自行解決固定問題,于是產生了人工制造的船錨。古籍中有“系石為碇”一說,碇,是古人對石船錨的說法,即用繩索捆縛較大的石塊放置船上,當船需要停泊時便把石塊放到水底,開船時,再將石塊提起來。不久,人們又用堅硬的木頭制成帶有爪的木錨,靠爪的抓力增加船停泊時的穩定。這只陶船船頭系的就應是這種錨。至于金屬錨,大約到距今1500年左右我國才開始使用。

這只船不僅證實了漢代造船業的進步,也提供了水手船工如何操作駕駛船只的具體情形:船上塑有 6個人物,分立各處作操作狀。按人物身高比例推算,船實長應為15~14米,載重約50石,相當于《釋名》所稱“五百斛以上”的船。甲板上還布置了六組裝置,過去曾認為它們是槳架,但其安放的位置緊貼艙房,無搖槳的活動余地,所以不可能是承槳的設施,且與嘉峪關 3號魏晉墓壁畫“宿營圖”中所見者相似,因此可能是矛和盾,是自衛武器,可見當時廣州內河航道的安全狀況。六個俑分處船上的不同位置:船前左側,一俑倚欄而立遠眺狀;尾樓處一俑,跪坐在船篷之上,雙目越過樓舵頂,在全神貫注操舵定向;兩俑分立于兩邊走道,徐步而趨,左手抱持一物,右手外揚,剩下兩俑在前艙內。所有俑造型雖古樸簡單,但都有運動的韻律感。在靜的形象背后,充滿活躍氣氛和力量。

上個世紀七十年代,在廣州市內又發現秦漢造船廠遺址,與這只陶船共同驗證了秦漢時代廣州就有了相當規模的造船能力、先進的造船技術和發達的水上交通。

廣州漢代陶船現收藏于中國國家博物館。

7、廣西貴港東漢陶船

2012年6月在貴港市東漢墓出土,應為東漢晚期。陶船全長64.8厘米、中部寬19.4厘米、高23.9厘米。從船體結構看,是一艘大型內河航船。陶船為紅色泥質軟陶材質,船體呈長條形,船首和船尾較狹窄,中部較寬,底部平坦。船內分為前、中、后3個船艙,前艙和中艙蓬頂為拱形,后艙是狹窄舵樓造型。船上有大小陶俑15個,神色姿態各異,栩栩如生。船上有大小陶俑15個,其中船前有12個陶俑,都是盤發,前面有1個指揮陶俑,指揮陶俑后面有一個高臺,高臺上站著3個陶俑。舵樓處有1個陶俑,側向站立,盤發,兩手放在身前,作持物狀;中艙有2個陶俑,形體較大,該船劃槳陶俑兩側各有4個船槳架,船頭有擋板、系纜樁及兩個小圓孔。近船頭一側有扁圓形腹空陶鼓1件,鼓面上飾有太陽紋。此外,此船為方形陶制品,船內還有隔板,物件多結構復雜,制作難度極高,對研究當時的陶藝技術也有重要價值。

廣西貴港市通過西江黃金水道可直通粵港澳,曾是古代海上絲綢之路重要的內河港口之一,此陶船的出土為研究廣西漢代交通提供了生動的實物資料,也為了解東漢的船舶及航運狀況及古代海上絲綢之路有著重要意義。

這艘陶船存放在廣西北海市的合浦漢代博物館。

8、飛羊乘人錢樹座

1942年四川彭山東漢(25—220)中晚期崖墓中出土。泥質紅陶,高64厘米。燒造時火候不高,陶色淺紅,胎質疏松易碎。全器由左右兩半合模制成,內空。在造型上采取下大上小梯形結構。整件器物裝飾四組浮雕,最上一組為人乘飛羊,其下為雙翼獅,又其下為錢樹和在樹下的打錢人,以及挑錢串的人,最下一組為青龍白虎爭壁圖。這四組雕刻各具風采。除獸首部分用高浮雕手法外,其余均系弧面淺浮雕。浮雕的畫面采取鏡面對稱法,顯示出漢代藝術品古拙穩重風格。器座最上面的飛羊,形象敦厚,神態自若,背套鞍韉,身有雙翼。其背部和左腹各負一手執鮮花的人。羊在中國古代象征吉祥,漢代常作為墓室壁畫和畫像磚的題材之一。羊有雙翼,背負兩人,是想像神羊帶著夫妻兩人升天。

飛羊下的神獸,獅首利爪,口中出長牙,頭上有角。全身長毛蜷曲,腋生雙翼,低首、張口,四肢佇立。在中國,獅子的藝術形象最初出現在漢代,目的是驅邪避鬼。據《后漢書》記載,章和元年(78),“月氏國遣使獻扶拔獅子”。但至今流傳的實物,以東漢和六朝的石獅為最早。飛羊乘人錢樹的出土,是陶塑中最早出現的獅子形象。

第三組為搖錢樹。錢樹枝葉婆娑,枝頭圓錢累累。左右錢樹下打錢、挑錢者各有三人:左邊三人一字排開,或打錢,或拾錢;右邊三人已是打錢完畢,正滿載而歸。他們或捧錢筐上肩,或擔錢而行。

錢樹最下面一組浮雕,正中為璧,璧左右為青龍、白虎。璧最早出現在新時期時代的良渚文化墓葬中,皆玉質。后來人們一直把璧看作是吉祥物,可以驅邪避災。青龍、白虎為四方神(青龍、白虎、朱雀、玄武)之二,最早出現在周代,到漢代時已成為常見的藝術題材,有以正四方,祛避不祥之意。因為錢座只有左右兩面,故只能用青龍、白虎兩種。由此也可推斷此器的正確放法,應該是面南而置放。

飛羊乘人錢樹座現藏南京博物院。

9、陶蛙座

1942年四川彭山東漢崖墓出土,為東漢中晚期作品,由著名考古家吳金鼎、夏鼐先生等在四川考古時發現

該器通高39.5厘米,泥質灰陶,由前后兩半模合制而成與同期、同地出土的“飛羊乘人錢樹座”相同。頂上有個直徑1.3厘米圓柱型插孔,可供插物之用。有人以為是“可能是燭臺,上面的圓管供插燭之用”。其實是供插搖錢樹的。四川東漢中晚期墓葬中,常常出土一種搖錢樹座。其造型有伏蛙型、佛像型、飛羊乘人型等。上面插的搖錢樹,在四川出土文物中也屢有所見。可見此件蛙首人生座器也是用來插搖錢樹的。

該器簡潔古拙,敦厚大度。最大的特色是用擬人化的藝術手法,塑造了蹲坐的大型陶蛙形象,是出土的全國漢代明器中獨具特色的立體陶塑。陶蛙蛙首人身、雙眼圓睜,嘴巴寬大緊閉,神情和藹,肚腹豐腴,園乳高聳,雙手撫膝,氣度軒昂。加之器型碩大,燒制時未發生任何變形,說明四川一帶東漢時制陶工藝就已達到很高的水平。

以蛙為題材,早在新時期時代的仰韶文化和馬家窯文化中就已發現,作為個體的獨立形象則見于商代的小陶塑。這與它稱為“蟾蜍”伴隨嫦娥身居月宮的神話故事有關,這在《呂氏春秋》、《淮南子》、《后漢書》中均有記載。

這件陶蛙座出土后,備受史學界、藝術界青睞,其原因有二:一是它是迄今獨一無二的立體蛙首人身插座。體積大,主題突出,形態生動,是件罕見的文物;二是它的時代風格明顯,質樸渾厚、古拙凝重,粗簡中見精巧。它與天廻山出土的擊鼓說書俑、彭山出土的大陶馬一起,是四川東漢時期制陶藝術的杰出代表。中國古代制陶藝術從西漢到東漢出現了一個高潮。這個時期的風格趨向于簡潔概括的手法,動物造型往往有些夸張,富有活力,這件蛙首人身插座就典型體現了這種風格。

蛙首人身插座現藏南京博物院。