中國古代的雕塑之三

三、金銀器

我國使用黃金的時間比白銀要早。據(jù)考古發(fā)現(xiàn),早在距今三千多年的商代就開始使用黃金。河南、河北、北京、陜西等地商代遺址的墓葬中,均有過為數(shù)不多ID小件金飾品出土。在安陽殷墟,就發(fā)現(xiàn)過眼部貼金虎形飾及金片、金葉金箔等飾件。金箔的厚度只有百分之一毫米。證明當(dāng)時人們已掌握和利用黃金最富延展性這一特點。北京平谷縣劉家河商代中期墓葬中。出土金臂釧兩件,金耳環(huán)一件;山西石樓商代遺址也出土過金耳環(huán)。

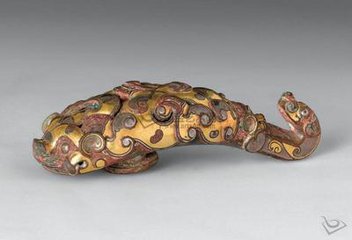

戰(zhàn)國時期,隨著鐵器的使用,社會生產(chǎn)力有了很大發(fā)展,金銀制品和金銀裝飾品的品種、數(shù)量都明顯增多。湖北曾侯乙出土的金盞,是現(xiàn)知我國最早黃金器皿之一。重達2156克。整個造型和紋飾及紋飾布局都吸取了青銅鼎的一些特點,又自有創(chuàng)意,環(huán)形耳及S形鳳足顯得輕盈且秀氣。有人認為,中國金銀器的制作技術(shù)是從西方傳入的。但此器無論是從形制還是花紋上,均屬典型的楚器風(fēng)格。帶鉤,是春秋晚期出現(xiàn)的一種用于扣絆革帶的構(gòu)件,以青銅制品最為普遍。金銀制品非常罕見。河南輝縣固圍村戰(zhàn)國墓出土的銀帶鉤,造型異常優(yōu)美,整體鑄成浮雕式的獸首和長尾鳥形象。通體包金并鑲嵌有玉塊和琉璃珠,是我國最早的銀制工藝品之一。江蘇漣水三里墩出土的兩件純金帶鉤,更是帶鉤中的上品。其中一件交龍金帶鉤,除了采用浮雕裝飾和鑲嵌工藝外,還采用了鏨金工藝。內(nèi)蒙古杭錦旗阿魯柴登匈奴墓出土金器218件,銀器5件。其中鷹形金冠頂和金冠帶,是迄今發(fā)現(xiàn)唯一一件匈奴之冠,工藝精湛,堪稱匈奴金器代表之作。

代表作品

1、包金鑲銀嵌琉璃銀帶鉤

戰(zhàn)國時期大型帶鉤,1951年河南輝縣固圍村出土。帶鉤,我國古代貴族、官僚以及文人武士日常生活中不可缺少的用具。那時人們穿著寬袍大袖,都要系腰帶。帶鉤就是腰帶上的掛鉤,鉤掛一些裝飾物或必須隨身攜帶的必需品。帶鉤一般都用青銅制造,也有用黃金、白銀和玉制成。據(jù)考古資料證實,早在西周晚期和春秋早期,居住在中原地區(qū)的華夏族服飾中,已經(jīng)使用帶鉤。戰(zhàn)國至秦漢時期廣為流行。直到魏晉南北朝時期,由于盛行配有帶扣的革帶或蹀躞帶,帶鉤才逐漸消失。

大型帶鉤由白銀制成,通體鎏金。長18.4厘米、寬4.9厘米。鉤身鑄浮雕式的獸首和長尾鳥,獸首分列鉤前后兩端,作相背的對稱排列,形似牛首,而雙耳作扁環(huán)狀。長尾鳥居鉤左右兩側(cè),亦作對稱安排。體修長呈S形,盤曲逶迤。尾部作歧出的分尾形,并以爪、尾反復(fù)虬結(jié)點綴鳥體,使裝飾效果更加突出。另外,鉤身正面嵌飾白玉玦3枚,玉玦表面線刻谷紋。三塊玉玦都排列在同一中軸線上,自前而后大小依次遞增,形成一種節(jié)奏十分明顯的韻律美。玉玦中心,各鑲一粒半球形琉璃珠(俗稱蜻蜓眼)。鉤身前端又鑲?cè)氚子褡脸傻镍櫻闶仔螐濄^作鉤首,其上用陽線雕出鴻雁的口、眼等細部,從側(cè)面看猶如一只曲頸高歌的鴻雁。

帶鉤的制造工藝也十分精湛。除了采用鎏金、鑲嵌工藝外,局部以鑿飾小點,并以黑漆勾線、點睛,突出了輪廓,豐富了色彩的層次。將不同質(zhì)地、不同色澤的材料,巧妙地配合使用,使不同色彩的對比非常和諧,產(chǎn)生絢麗多彩的裝飾效果。此帶鉤紋飾繁復(fù),玲瓏剔透,包金鑲玉,極為奢華,是戰(zhàn)圍帶鉤中的精品,反映了當(dāng)時金銀工藝的最高水平

包金鑲銀嵌琉璃銀帶鉤藏中國國家博物館。

2、交龍雙鳳紋金帶鉤

這是一件形體較小的戰(zhàn)國晚期帶鉤,1965年2月江蘇漣水三里墩西漢墓中出土了兩件純金帶鉤,其中一件就是這枚國寶級的交龍雙鳳紋金帶鉤。

交龍雙鳳紋金帶鉤為黃金鑄造,造型為戰(zhàn)國時所流行的琵琶式樣,形體豐滿,風(fēng)格凝重。長7厘米,重56克,含金量約80%。在圖案結(jié)構(gòu)上,以中軸線分割成型,左右均齊對稱,并且采用分層迭加的裝飾手法,在鉤身上鑄出浮雕式的獸面紋,層次分明,立體感強。獸面紋以鼻梁作中軸線,兩側(cè)雙眼最為突出,眼球渾圓透空,原鑲有黑色玻璃小珠,眼上端有眉,眉梢附有內(nèi)卷的雙角,鼻翼隆起,兩腮旁有外卷曲的蟲L臂,形似羽翅,飄逸飛動,額上正中有一桃形透空的小孔,孔后獸體很短,上鏨刻重疊式鱗紋,鱗紋兩側(cè)有交龍相對,交龍首上的眼和鼻翼均突出,龍身向內(nèi)弧曲,前肢趾爪皆曲張,左前肢虬結(jié)在眉上,右前肢屈伸在獸體背部的兩側(cè),在前肢、腿根和腮旁虬髯之間,有用二坡脊棱的弧線相連,構(gòu)成交龍的龍身和鉤身外放的寬大輪廓,脊棱截面鈍角轉(zhuǎn)折,裝飾效果非常好,其內(nèi)側(cè)亦有透空的弧線,在桃形小孔中,原來亦鑲有玻璃珠小件的飾品。

鉤身頸部內(nèi)收,兩側(cè)鏨刻體修長、首尾均向內(nèi)方折卷曲回顧的雙鳳,左右對稱,鳳首有眼,張喙,首后垂一逶迤的長冠,為了減少鳳鳥首尾之間畫面的空白,就附加了一個近似羽毛狀的圖案,使鳳鳥花紋顯得更加生動。尾作歧出的分尾形,這種紋飾及其方折結(jié)構(gòu)的構(gòu)圖手法,具有著鮮明的時代特征,皆盛行于春秋戰(zhàn)國之際,鉤端鑄一曲頸獸首作鉤,形體幼小,十分可愛。

這件帶鉤、特別講究工藝裝飾,除采用浮雕裝飾手法和鑲嵌工藝外,還采用了鏨花工藝,典型地體現(xiàn)了戰(zhàn)國金器細工特別是鏨花工藝的特點和水平。鏨花工藝是中國傳統(tǒng)的金工工藝,始于春秋晚期,盛行于戰(zhàn)國。這是在金屬進行的一種裝飾工藝,使用各種大小和不同紋理的鏨子,用小錘熟練地打擊鏨具,使其在金屬表面表面留下鏨痕,形成各種肌理。達到裝飾的目的。這種工藝,是以線和點相結(jié)合的構(gòu)圖手段,把金屬表面原來是單一的色調(diào),處理成兩個明暗對比色調(diào),使金屬表面就形成了各種裝飾效果極強的紋案,光彩綺麗多端,又非常和諧有致。色調(diào)的、層次的變幻都是鏨花工藝之所長,此傳統(tǒng)工藝一直延用至今。帶鉤,為國之珍寶,現(xiàn)藏南京博物館。

交龍雙鳳紋金帶鉤現(xiàn)藏南京博物院。

3、 鷹形金冠頂、金冠帶

1972年,內(nèi)蒙古杭錦旗阿魯柴登兩座匈奴古墓中,出土了一批極為罕見的珍貴金銀器,共200余件,鷹形金冠頂和金冠帶是其中最具代表性的瑰寶。

鷹形金冠頂和金冠帶,冠頂高7.3厘米,冠帶長30厘米,共重1394克。冠頂結(jié)構(gòu)分為兩部分,下面是一個半球形狀的金冠,正好扣在頭上。球面上浮雕著四狼和四羊相互咬斗的圖案,每只狼都狠狠地咬住一只羊的臀部,而每只羊又不甘心就擒,拼命地以后腿抵住狼的咽喉,生與死的搏斗,草原上驚心動魄的一幕。頂尖是一只猶如立于峰巔之上的雄鷹,它目光炯炯在俯瞰下方,似乎是要公正地裁決,抑或是準備徑直俯沖。鷹體用金片制成,有羽毛紋飾。鷹頭和頸則以綠松石配制。鷹的身體又分成三部鑄成,即頭尾都是單獨制作再以金絲與主干相接,因此,稍有顫動,雄鷹就如同躍躍欲試。

金冠帶用黃金鑄造的三條半圓的金帶組合而成,每條的兩端分別有臥虎、盤角羊和臥馬的浮雕紋案,通體飾以繩索紋。當(dāng)年戴在白羊王或是林胡王頭上,是鄂爾多斯文化的代表作品。其制作工藝則充分體現(xiàn)了生活在鄂爾多斯高原的匈奴人裝飾藝術(shù)的風(fēng)格。其工藝包括范鑄、錘、抽絲、鑲嵌等多種方法,反映了戰(zhàn)國時北方匈奴人金細工的高超技藝。這是至今所發(fā)現(xiàn)的唯一的“胡冠”,是匈奴金銀器中最具代表性的稀世珍品。

現(xiàn)藏內(nèi)蒙古自治區(qū)博物館。

4、曾侯乙金盞、金匕

曾侯乙云紋金盞是戰(zhàn)國時期曾侯乙墓陪葬器。

春秋戰(zhàn)國時期南方金器中最重要的當(dāng)屬湖北隨縣曾侯乙墓中出土的一批金器,其中僅金箔即達950片之多,它們大多貼在器物上作裝飾,只因器物腐蝕而散落到墓室各處。這些金箔上還壓印有各種紋飾。該墓還出土有五件金制器皿:金盞、勺、杯、盞蓋及帶鉤。其中帶蓋金盞與金漏勺應(yīng)是一套。

此盞是仿銅的金制容器,反映了墓主人曾侯乙作為曾國國君的特殊身份。金盞通高11厘米,口徑15.1厘米,共重2156克,是目前我國發(fā)現(xiàn)的先秦金器最大最重的。

帶蓋金盞共重2156克,為先秦金器之最。這件重器仍然采用青銅范鑄工藝,蓋頂中央有環(huán)形紐,蓋邊緣有兩個邊卡,可以與盞扣合,金盞有三個鳳首形矮足,腹上部有兩個對稱的環(huán)耳,蓋頂有一個圓形捉手,蓋頂和盞口外沿均鑄有繁縟的蟠紋和云雷紋。整個造型和紋飾及紋飾布局都吸取了青銅鼎的一些特點,又自有創(chuàng)意,環(huán)形耳及S形鳳足顯得輕盈且秀氣,盞為半球體,僅在盞口有一圈環(huán)帶形紋飾,盞壁較薄,故盞身也顯得并不厚重,但盞蓋造型及繁密的紋飾呈環(huán)圈布局,而且盞蓋略大于盞口,給人以強烈的凝重感。通體鑄造勾連雷紋、蟠螭紋等。

盞內(nèi)放置金漏匕一件,方柄圓身,器身鏤空變形龍紋。

曾侯乙金盞、金匕現(xiàn)藏湖北省博物館。