中國古代的雕塑之一

下面按歷史時期分別介紹其雕塑的主要類別、特征及其代表作品:

一、上古時代

新石器時代的雕塑作品主要是人和各類動物形象,神話傳說的龍等神異形象也已出現。這類作品以陶塑居多,也有少量石、玉、牙、骨等材料的雕刻。有圓雕,也有浮雕、線刻。有的是獨立的雕塑作品,有的則是附加于器物蓋或口沿、肩部的裝飾物。在原始社會末期,居住在黃河和長江流域的原始人,已經開始制作泥塑和陶塑了。1975年,在陜西華縣仰韶文化廟底溝類型的墓葬中發掘出一件造型精美陶制鷹投壺。在湖北屈家嶺文化、浙江河姆渡文化中,出土了一些手捏的只有數厘米大小的動物雕塑。從它們的形狀來看,是經過特意燒制的陶制品,如陶鳥、陶豬、陶魚之類,造型完整而有情趣。好像是當時在制作大體陶器之余,用剩下的泥巴即興作出來的。不知是否專門為孩子制作的玩具,還是另有用途,總之,它們主要起娛悅性情的作用。在黃河中游早期的遺址中也有類似的動物陶塑發現。陶塑小動物都是在新石器時代人們定居后普通飼養的豬、羊、狗、雞等家畜家禽,反映了制作者在日常生活中經過觀察,發生興趣才去加以表現的。原始陶塑的含義可能是多重的,也是比較模糊的,從而帶有某種遠古的神秘感和莫解的奇妙。其表現手法真實,樸實、自由、夸張、概括,一點也不雕琢,體現了一種隨意美,稚拙美。它們為后來較大和較精細雕塑的制作,奠定了基礎。

這些作品普遍出現于仰韶文化、馬家窯文化、龍山文化、紅山文化、河姆渡文化、大溪文化等南北各地古文化遺址之中。人物形象主要有立體的全身像、頭像、浮雕人面,以及塑于壺、瓶、罐等容器口部的人頭像,以小型作品居多。早期作品形態粗簡、夸張,隨意捏塑的成分居多。發現于中原和西北地區的一些人頭形作品,以捏塑、貼塑和錐刺等手法制作而成,有的并加彩繪,開始了塑繪相結合的傳統。眼、口鏤空,造成深色陰影,看上去頗有神采。有些作品已注意到表現男女性別的明顯差異。如同屬仰韶文化的甘肅秦安大地灣、寺嘴等地的彩陶瓶口上的人頭像面部磨光,或披長發,是少女的臉型;陜西寶雞北首嶺的陶人頭則是畫了胡須的男子形象。遼寧喀左東山嘴所出紅山文化的小型裸體女像,相當準確地表現了孕婦的體態特征,可能是生育神或農神。這些小型人像塑造的動機可能與巫術活動有關

陶塑

現在發現的我國早期陶器,是在黃河流域新石器時代早期遺址中得到的。其中以磁山和裴李崗為代表。裴李崗在河南新鄭縣,磁山位于河北武安縣。兩處遺存的年代皆在公元前六千多年,裴李崗要略早一些。已知最早的雕塑作品是發現于河南省密縣溝的一件小型人頭陶像,屬于裴李崗文化遺物。

裴李崗和磁山遺址出土的陶器都是手制的,器壁厚薄不勻,器物也很簡單。習見的有缽、盌(wǎn,碗)、壺、罐,以及一些三足、四足器皿。器物表面大都是素面,只有少數器表出現繩紋、劃紋、蓖點紋、剔刺紋等。陶質松散,質地也較粗糙。但裴李崗出土的陶質羊頭和豬頭,磁山發現的一片簡單的劃紅色曲折紋的彩陶,以及在河南省密縣溝出土的屬于裴李崗文化遺存的一件小型人頭陶像,在陶塑藝術史上皆有奠基和發軔意義:

從磁山那片劃有曲折紋的紅色彩陶延續下來,相繼出現的是新石器中晚期的仰韶文化中絢麗多姿的彩陶。仰韶文化是黃河中游地區重要的新石器文化。因第一個發掘地在河南省三門峽市澠池仰韶村遺址而得名。距今大約7000-5000年。仰韶文化至今已發現上千處,遺址主要分布在黃河中游、渭河、汾河流域,包括河南、陜西、山西等地區,以陜西省最多,仰韶文化距今約5000-6000多年,,是中原新石器時代文化的典型代表。它包括大汶口馬家窯、半坡、廟底溝、秦王寨等不同時期和類型。

其中半坡類型彩陶以各式盆、缽、壺、尖底瓶多見;彩繪基本為黑彩,常見魚、鹿、蛙、羊等動物紋、人面紋以及三角、寬帶、波折、網格等幾何紋。魚紋是半坡彩陶中相對比較多見的題材其中最有代表性的是西安半坡出土的幾只魚紋罐、人面漁網紋盆,以及山東泰安大汶口出土的八角星紋陶豆;從裴李崗出土的陶質羊頭和豬頭延續發展,相繼出現半坡文化中的人頭陶器蓋,豬形陶哨、陶鳥;陜西華縣太平莊的人頭陶壺;甘肅秦安的人頭彩陶瓶,浙江河姆渡的陶塑人形、豬形、陶羊、陶魚,大汶口的豬形陶器,以及屬于紅山文化大型泥塑作品,如在遼寧牛河梁祭祀遺址發現有相當于真人頭大小的女神殘頭像,面敷紅彩,眼嵌青色玉片,神廟內還有一些大小不等的塑像,從一些殘跡推知,最大的塑像約3倍于真人。體內以木架支撐,內外泥層有粗細之別。表明5000年前,已初步掌握了塑造大型泥塑的技能。除人像之外,還有形體很大的豬、龍與禽鳥等形象的塑造。

繼“村落農業”高度發展的仰韶文化之后,大約在公元前4000年至3000年間屬于新石器晚期的龍山文化和良渚文化,制陶工藝有了更進一步的發展:龍山文化已普遍使用快輪旋制技術,選用的原料是一種可塑性大的黑土和黃粘土。常見的器形有杯、豆、鬶、壺、鼎等。器物上的流、把、蓋一類附件也增加了,并且都是手制的。器表以素面為主,但也喜歡用鏤孔作裝飾。其中器壁厚底1.5毫米,薄如蛋殼的高柄杯是龍山文化高水平制陶工藝的代表之作。特別是在燒陶技術方面,已經學會控制陶瓷顏色的技法。往往在燒成將近結束時,采用熏煙的方法,將大量的碳滲入坯體,生產出一種表里墨黑、光亮如漆的黑陶。這種技法至今還在山東日照一帶流傳著。

龍山文化和良渚文化的代表性作品除龍山高柄杯外,還有馬家窯彩陶、半山彩陶、馬廠彩陶和齊家彩陶等。

這個時段動物雕塑大都是小型作品,表現對象是當時人們所豢養的禽、畜和狩獵對象,以及神話性質的動物。在長期接觸中發展了人的觀察和表現能力。有些作品異常生動,如河姆渡文化的陶豬、湖北龍山文化的象、狗、鳥、獸等小陶塑,都能概括而傳神地表現出對象的形體特征和活動情態。還有一些做成鳥獸形狀的容器,可能具有禮器的性質,為商周青銅禮器之濫觴。這類器物既注意實用的功能,又生動地表現了動物的不同神態,藝術性很高。如陜西華縣所出的陶鷹鼎,神態猛鷙,造型的體積感很強。山東大汶口文化的白陶并不表現為具體的動物形象,卻能引發欣賞者對于雞、鵝等動物動態的聯想。年代較晚的紅山文化、良渚文化遺址還出現了很多玉石雕刻的鳥、龜、虎等動物形象作品。神話動物龍的形象已多有發現,并有不同的造型特征。紅山文化的玉龍,被認為是由豬神化而形成的。河南濮陽仰韶文化墓葬中所發現的3組以蚌殼擺塑而成的龍虎圖案中的龍與后代龍的形象相當接近。

新石器時代陶塑器皿往往與彩繪相結合。彩繪是我國最早的工藝類繪畫。其彩陶大多是紅色陶質的盆、瓶、盤、豆一類盛器,原始藝術家用一種刷筆,醮了黑色、白色以及紅色畫在器表上。制作的年代在大約距今3000年至5000年間。著色可分為單色裝飾紋樣和彩繪裝飾紋樣兩樣;彩繪內容亦可分為兩大類,一類是抽象的圖案,一類是具象的人、動物或昆蟲。其紋飾的種類也非常多。常見的有水波紋、旋轉紋、圈紋、鋸齒紋、網紋等十幾種。線條畫得規整流暢,圖案的組織講究對稱、勻衡、變化,疏密得體,并有一定的程式和規則。這些圖案勻稱、流暢,十分精彩,比較集中的反映了中國原始時期陶器藝術的輝煌成就,也是現存的中國繪畫中最原始圖形。它們主要分布在黃河流域,最集中的地區是青海、甘肅,陜西南部和河南北部。

代表作品:

1、河姆渡豬紋缽

以浙江余姚河姆渡鎮出土文物為標志的河姆渡文化,是已發現的長江中下游年代最早的一種原始文化,年代距今約7000年左右。河姆渡文化的陶器制作還處于較為原始的手制階段。主要特點是陶質比較單一,絕大部分為夾炭黑陶,燒成溫度低,胎質疏松,而且器壁較厚。這些特點,皆在這只豬紋缽上有所體現。

1973年余姚河姆渡出土的豬紋缽

豬紋缽是一件典型的盛食器,這類盛食器與人們日常生活關系密切。這件典型的陶缽是在1973年浙江余姚河姆渡出土。整個器形呈長方形,四角弧圓,平底。夾炭黑陶制成。器高11.6厘米,長21.2厘米,寬17.2厘米。在缽外壁分別以寫實的手法,均勻的線條刻繪了豬紋,該豬整個造型形態逼真,四足蹣跚而行,頭向前垂,雙目圓睜,正在尋覓食物。長條形的腹部微微發鼓,身刻圓圈紋和葉紋。豬的鬃毛簇立,小尾下卷與身腹上的圖案混為一體,相當協調。這種藝術處理,充分反映了河姆渡人藝術構思的奇特和審美情趣的淳樸。從這個豬的刻繪造型,表明了河姆渡人在原始繪畫藝術的技巧上已相當熟練,繪制的筆法也十分簡練,不僅豬的形象逼真,而且神韻天真。所以說它是一件樸質的實用器,也是一件不可多得的精致的藝術品。對研究河姆渡文化的陶器制作、原始繪畫藝術和七千年時河姆渡人飼養豬的模樣等提供了實物數據。

2、甘肅秦安人頭彩陶雕塑

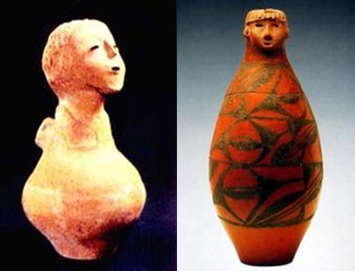

1973年甘肅秦安邵店大地灣出土的人頭形紅陶壺、1975年秦安寺嘴人頭形彩陶瓶

仰韶文化的諸多人頭陶塑中這兩件最為精彩。

一件是人頭形紅陶壺,1973年甘肅秦安邵店大地灣出土。屬于仰韶文化廟底溝類型細泥紅陶。高31.8厘米,口徑4.5厘米,底徑6.8厘米。器形為兩頭尖的長圓柱體,下部略內收,腹雙耳已殘。口做圓雕人頭像,披發,前額短,發式刻畫得很細致,短短的劉海垂于前額,左右和后面披短發,發整齊下垂。鼻呈蒜頭形。鼻、眼均雕成空洞,目光深邃,口微張。兩耳各有一小穿孔,可能原戴有耳墜頭頂圓孔做器口,腹以上施淺淡紅色陶衣。黑彩畫弧線三角紋和斜線組成的二方連續圖案三組。造型以抽象的線條與人頭像相結合,頗具特色。裝飾以雕塑與彩飾構成一人頭形彩陶瓶體,極其自然。是一件既具實用性又具有藝術性的古代藝術品。

另一件是人頭形彩陶瓶,1975年秦安寺嘴出土。屬于馬家窯文化前期。這個時期(包括石嶺下類型和馬家窯類型)出土的陶塑人像,多數還是女性的形象,男性形象僅占少數。甘肅秦安寺嘴1975年出土人頭形紅陶瓶,屬距今5100年前的石嶺下類型遺物,瓶高26厘米,器表施橙黃色陶衣,瓶口塑一個額上有短發、耳垂有穿孔的人物。眼眶用泥條圈貼而成,顯得炯炯有神。

人頭形紅陶壺現藏于西安半坡博物館。

3、半坡人面魚形彩陶盆

仰韶文化中的一種。仰韶文化因首次發現于河南省澠池縣的仰韶村而得名,其年代為公元前5500年到公元前3000年。考古學界根據時間和地區的差異將陶器分為不同的類型,有半坡類型和廟地溝類型。

陜西半坡的人面魚形彩陶盆

人面魚形彩陶盆1955年出土于陜西省西安市半坡,屬于新石器時代前期陶塑,仰韶彩陶工藝的代表作之一。人面魚形彩陶盆多作為兒童甕棺的棺蓋來使用,是一種特制的葬具。仰韶文化流行一種甕棺葬的習俗,把夭折的兒童置于陶甕中,以甕為棺,以盆為蓋,埋在房屋附近。這件陶盆上畫有人面,人面兩側各有一條小魚附于人的耳部。有的學者根據《山海經》中某些地方曾有巫師“珥兩蛇”的說法,以為人面魚紋表現的是巫師珥兩魚,寓意為巫師請魚附體,進入冥界為夭折的兒童招魂。

這件人面魚紋彩陶盆通高16.5厘米,口徑39.5厘米,細泥紅陶質地。盆內壁以黑彩繪出兩組對稱的人面魚紋。在器物內壁用用黑彩繪對稱的人面紋和魚紋各一組。構畫手法大膽夸張。人面成圓形,頭頂上三角形發髻高聳,額頭涂黑,一側留出彎鐮形,雙眼瞇成“一”字,“┸”形鼻,嘴銜兩魚,人面兩側耳部亦有兩條小魚簇擁著。在人面之間還有兩條大魚同向追逐,魚身及魚頭均成三角形,魚眼呈圓形,大魚的魚身以斜方格為鱗。人面在魚群之中顯出悠然自得的神情。魚紋刻畫得十分生動:魚頭雖是寥寥數筆,卻把魚的形神勾畫得具體而細微。魚身上沒有了魚鱗,以對稱的菱形圖案裝飾,富有律動感,充滿了生氣。整體圖案顯得古拙、簡潔而又奇幻、怪異。

人面為圓形,額頭左半部涂成黑色,右半部呈黑色半弧形,可能是當時的紋面習俗。人物眼睛細長,鼻梁挺直,神態安詳,嘴旁分置兩個變形魚紋,魚頭與人嘴外廓重合,配上兩耳旁相對的兩條小魚,構成形象奇特的人魚合體,表現出制作者豐富的想像力。人像頭頂的尖狀角形物,可能是發髻,配以魚鰭形的裝飾,更顯得威武華麗。

人面魚紋彩陶盆上的人與魚題材,可能與古代半坡人的圖騰崇拜和經濟生活有關。這種魚紋裝飾正是他們生活的寫照,也象征著人們期盼富足的美好愿望。人頭上奇特的裝飾,大概是在進行某種宗教活動時的化妝形象。而稍作變形的魚紋很可能代表了”魚神”的形象,表達出人們以魚為圖騰的崇拜主題。

同樣內容的彩陶盆,半坡遺址中曾出土幾件。此件現收藏于中國國家博物館。

4、廟底溝型彩陶:仰韶文化中的一種,因在河南陜縣廟底溝發現而得名。它晚于半坡型彩陶。器型以大口鼓腹小平底缽為最典型。此外還有斂口淺腹盆、斂口罐、長頸罐、重唇尖底或平底瓶等。彩繪主要用黑或紫黑色,紋飾有幾何形圖案,如圓點、勾葉、弧線、三角帶狀紋、平行條紋、回旋鉤連紋、網格紋等。同時也有仿生紋和植物紋等。

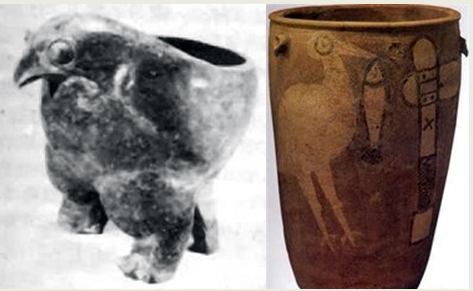

其中的黑陶鷹頭壺造型和鸛鳥石斧圖形彩陶甕最為精美。

黑陶鷹頭壺通高只有36厘米,但看上去顯得威武而雄壯。鷹的前胸為鼎腹,飽滿粗壯,器口開在鷹的背部。鷹的雙目圓睜,周身光潔未加紋飾,喙部呈有力的勾狀。鷹鼎整體結構簡潔,體積感很強,鷹的雙足和尾部為鼎足穩定地撐柱于地,后收的雙翅圍過鼎的中后部,形成一種前撲的動勢,配上鷹頭部的大眼、利喙,使這只鷹顯得威風凜凜,桀驁雄猛的氣勢。這樣一件體量并不算大的陶塑,竟產生出非凡的氣魄和雄強的力量感。梟形壺是將壺的頂部作成貓頭鷹的頭面,其中可能含有某種圖騰崇拜的意義。有些器物的蓋紐或口嘴作成人頭形或鳥獸形,則稚拙而有趣。

鸛魚石斧圖彩陶缸,1978年出土于河南省臨汝縣(今汝州市)閻村,屬于新石器時代仰韶文化的葬具。陶缸是用夾砂紅陶土盤拉成型,彩繪燒成,總高47厘米,口徑32.7厘米,底徑19.5厘米,敞口、圓唇、深腹、平底,沿下有四個對稱的鼻鈕,腹部一側有一副高37厘米的、寬44厘米的《鸛魚石斧》彩陶飾圖。圖高37厘米,寬44厘米,約占缸體表面積的一半,整幅圖內容分為兩組:畫面左側為一只站立的白鸛,通身潔白,并用黑線條清晰描繪出魚身的輪廓。鸛圓眼、長嘴、昂著頭,身軀稍微向后傾,顯得非常健美,嘴上銜著一條大魚,面對畫面右側豎立一柄石斧。白鸛的眼睛很大,目光炯炯有神,鸛身微微后仰,頭頸高揚。魚眼則畫得很小,身體僵直,魚鰭低垂,毫無掙扎反抗之勢,與白鸛在神態上形成強烈的反差。右邊畫的是一把豎立的裝有木柄的石斧。斧身穿孔、柄部有編織物纏繞并刻劃符號等。石斧上的孔眼、符號和緊纏的繩子,都被真實、細致地用黑線條勾勒出來。

作者為表現鶴的輕柔白羽,把鸛身整個涂抹成白色,猶如后代中國畫的“沒”畫法;石斧和魚的外形則采用“勾線”畫法,用簡練、流暢的粗線勾勒出輪廓;斧、魚身中填充色彩,猶如后代中國畫的“填””畫法。由于這幅畫具備了中國畫的一些基本畫法,有的學者認為它是中國畫的雛形。

畫面真實生動、色彩和諧、古樸優美,極富意境,是迄今中國發現最早、面積最大的一幅陶畫。收藏于中國國家博物館。2003年被國務院確定為64件不可出國展出的珍貴文物之首。

左:河南陜縣廟底溝出土的黑陶鷹鼎 右:1978年出土于河南省臨汝閻村出土的鸛魚石斧圖彩陶缸

5、青海孫家寨舞蹈紋彩陶盆

青海孫家寨1973年出土的舞蹈紋彩陶盆

1973年出土于青海省大通縣上孫家寨,系新石器時代馬家窯文化(前3300—2050)的珍寶。

陶盆高14.1厘米,口徑29厘米,底面直徑10厘米,盆用細泥紅陶制成。大口微斂,卷唇鼓腹,下腹內收成小平底,施黑彩。口沿及外壁上部采用了一些簡單的線條裝飾,作為主要裝飾的舞蹈紋在內壁上部。陶器內壁內壁飾二組人物手拉手的舞蹈紋圖案。構圖生動,線條洗練。

舞蹈紋共分三組,每組有舞蹈者五人,手拉著手,踏歌而舞,面向一致。他們頭上有發辮狀飾物,身下也有飄動的飾物,似是裙擺。人物頭飾與下部飾物分別向左右兩邊飄起,增添了舞蹈的動感。更奇妙的是,每組外側兩人的外側手臂均畫出兩根線條,好像是為了表現空著的兩臂舞蹈動作較大和擺動頻繁。西方現代繪畫中把在靜止畫面上表現事物的連續運動視為一種藝術創新,而在中國的原始藝術中就已出現了類似的表現手法,這種大膽的創造使人嘆服。

這件陶盆的發現曾時使得考古學家們狂喜不已。因為舞蹈在原始社會已經產生,先民們用舞蹈來慶祝豐收歡慶勝利祈求上蒼或祭祀祖先,而這件陶塑則是首次發現的直接描繪新石器時代先民生活的圖畫,第一次以實物印證了原始舞蹈的產生時間

彩陶盆的設計制作,還體現了當時制陶工藝的熟練和審美思想的進步。舞蹈者的形象以單色平涂的手法繪成,造型簡練明快,三列舞人繞盆沿形成圓圈,下有四道平行道紋,代表地面。盆中盛水時,舞人可與池中倒影相映成趣。小小水盆成了平靜的池塘,池邊歡樂的人群映在池水之上,舞蹈的韻味讓人心醉。

不僅真實生動地再現了先民們群舞的熱烈場面,更形象地傳達出他們生機勃勃的活力。

舞蹈紋彩陶盆現藏中國國家博物館。

6、大汶口陶豬形鬶

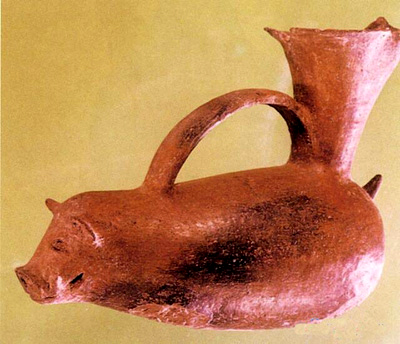

1975年出土于山東省膠州三里河豬形灰陶鬶

鬶(gui)是新石器時代龍山文化的典型器之一,起源于大汶口文化中期,盛行于大汶口文化晚期和龍山文化階段。是一種造型精巧的器物,陶鬶有實足和袋足之別,實足鬶一般由流、腹和三個圓錐狀實足組成,袋足鬶則以三個大袋足為腹。鬶的質地分夾砂和泥質兩種。夾砂陶鬶一般較粗糙,出土時器底多有煙熏痕跡,有的器腹內還有灰黑色的殘渣,當為殘存的酒渣。這類夾砂鬶是專門用來煮酒溫酒的泥質陶鬶質地細膩,制作也精致,可能是專作注酒用的。龍山文化晚期出現的平底鬶就是由泥質三足鬶發展而來,后世的酒注子、酒執壺等注酒器也可溯源于此。

這只豬形灰陶鬶則是一個特殊形狀的陶鬶。1975年出土于山東省膠州三里河遺址。整器呈豬形,長21.5厘米、通高18.5厘米。四肢缺失,外表呈灰褐色,類似豬皮的顏色。頭部粗短,雙耳上翹,嘴兩側微露獠牙。豬身肥胖,脊背平直,圓臀上安有較高的器口,與豬的身體相通,口沿部斜出喙狀流,背部有扁圓的橫扳,臀部有上翹的小短尾巴。長21.5厘米、通高18.5厘米

豬是大汶口文化的主要家畜之一,并成為財富的象征,在很多遺址內都發現了豐富的豬骨骼。大汶口文化的居民生前以豬為主要肉食,死后也用豬隨葬,以示富有。僅三里河遺址內用豬下頜作隨葬的墓就有十八座,最少的兩塊,最多的達三十七塊,隨葬豬下頜多的墓葬中,其他隨葬品也多,墓葬的規模也大。據專家研究,這件豬形灰陶鬶的造型是以家豬為其原型的。以豬的形象來制作酒器,也顯示了大汶口人對酒的喜好。

豬形灰陶鬶現藏中國歷史博物館。

7、大汶口彩陶

1953年在山東省滕縣崗上村遺址出土,屬于新石器文化,距今6000年左右。色彩主要有黑、白、紅、褐、赭、黃等諸色。在燒制方面,已開始利用氧化焰、還原焰來賦予陶器以各種不同的色調。花紋圖案主要以植物紋和幾何形紋樣為主,未見魚、蛙等動物以及人物紋樣。主要有花瓣紋、八角星紋、菱形紋、卷云紋、云雷紋、太陽紋、水波紋、輻射條紋、圓點紋、圓圈紋、寬帶紋、折線紋、人字紋、斜線紋、平行線紋、網紋、三角紋、勾連紋、連柵紋、方格紋、連弧紋、母字編織紋、貝紋、渦漩紋、饕餮紋等。這些花紋圖案,結構復雜巧妙,題材豐富多樣,一般以平行線作界隔,中間繪三角紋。器形方面,主要器形有觚形杯、單把杯、尊形杯、單把杯、缽形鼎、豆、單把豆、罐、壺、背壺、釜、器座、盆、缽、單把缽、碗、鼓、鬶、盉等。

1953年在山東省滕縣崗上村出土赭黃色三腳豆、造型別致的黃色酒器

8、馬家窯彩陶

最先發現于甘肅臨洮馬家窯,是仰韶文化晚期的一個地方分支,其年代約為公元前3300——前2050年。它上承廟底溝文化,下啟齊家文化。馬家窯彩陶多為紅陶,分有泥質紅陶和夾砂紅陶。彩繪幅面很大,與其它彩陶比較,其畫彩的部位更加廣泛,不僅在許多細泥陶的外壁和口沿布滿了花紋,而且在許多大口徑器物的里面和其他夾砂的炊器上畫上彩紋。還盛行內彩,紋飾繪于器物內壁。甚至一些作為炊器的夾砂陶也有彩繪,極為少見。其花紋繁縟瑰麗,富于變化而有規律。大多數的夾砂陶表面飾以繩紋,少數飾數道平行線、折線、三角或交錯的附加堆紋。表明這一時期無論是陶器的燒制,還是繪彩的技術,都已達到相當成熟的程度。器形有碗,缽,盆,罐,壺,瓶,杯等。

甘肅臨洮馬家窯出土的紅陶罐 馬家窯出土的同心圓圈波紋盆

9、半山彩陶:出土于甘肅廣河(寧定)半山墓。半山類型的彩陶,是在馬家窯的基礎上發展起來的,比馬家窯更豐富;她的繁榮昌盛、雍榮華貴的風格是由飽滿器型上的旋動結構的紋飾,黑紅相間的色彩,線條的粗細變化,及鋸齒紋、三角紋的配合,大圖案里套小圖案形成的。旋轉而連續的結構,使幾個大圓圈一反一正,互相背靠,互相連結,有前呼后應、魚貫而行、連綿不斷的效果,顯示一種融合、纏綿的氣勢。與器型共同構成一種雄偉宏大的氣勢。

甘肅廣河半山墓出土的格紋雙系壺、黑紅相間、線條旋轉連貫的雙耳壺

10、馬廠彩陶

出土于青海省民和縣馬廠塬鄉邊墻村。1924年,瑞典學者安特生(1874—1960)在西北進行地質考察時發現,屬于黃河上游新石器時代晚期。彩陶圖案以大圓圈紋、鋸齒紋,漩渦紋、波浪紋等為最流行的紋樣母題,顯然有別于馬家窯時期的彩陶藝術紋樣及其所呈現的觀念內涵

1924年青海省民和縣馬廠塬鄉發現的造型別致的大圓圈紋陶壺、鋸齒紋陶罐

11、齊家彩陶

出土于甘肅廣河齊家坪,1924年,瑞典考古學家安特生在此發現與仰韶文化截然不同的單色壓花陶器,以及與古希臘、羅馬的安佛拉瓶造型類似的雙大耳罐,齊家文化彩陶便由此地而得名。

齊家文化興起于馬家窯文化衰退之時,是黃河上游地區新石器時代晚期至青銅時代早期的一個過渡型文化。齊家文化陶器獨具特色,種類繁多,有泥制紅陶、橙黃陶、灰陶和夾砂紅陶。多手制,輪制較少。陶質細膩,器型較小,多素陶,器型豐富,其中最具時代特征的是雙大耳罐。彩陶極少,種類也不多,彩陶已顯著衰落。所出現的彩陶,以紅褐色為主,紋飾簡單,以菱形網紋和三角紋及變化紋樣為主,圖案簡單疏朗。

齊家彩陶代表作品雙大耳罐,以菱形圖案為主,簡單疏朗

12、大汶口八角星紋陶豆

1978年出土于大汶口遺址八角星紋陶豆

豆為古代的一種盛食器皿,也是祭祀用的禮器。形似高足盤,或有蓋,新石器時代晚期開始出現,盛行于商周。新石器時代的豆多為陶豆,并為許多文化類型的居民所通用。

此件八角星紋彩陶豆,1978年出土于山東泰安大汶口遺址。口徑26厘米,足徑14.5厘米,通高28厘米。材料為泥質紅陶,豆盤為圓唇斜口、深腹,喇叭形高圈足;腹和圈足部位涂抹了一層深紅色陶衣,斜口沿面繪白色彩地,其上用褐、紅等彩色繪出半月形與若干豎線段相間組成的圖案,腹部用白彩在深紅色陶衣之上繪五個方心八角星狀紋樣,各八角星之間同樣用兩列白彩豎線段間隔。彩陶豆上的八角星紋,有學者認為這類紋飾有表現光芒四射的太陽,四射的八角也寓意著無際的天空。圈足部位繪兩圈褐色彩帶,彩帶之上用白彩繪貝形紋樣。紋飾構圖對稱,色彩對比強烈,堪稱我國彩陶藝術珍品。

大汶口文化彩陶的紋樣題材以自然界中植物的花葉紋樣和各式幾何圖形為主,施彩技法有兩種:一種是在塑制好的陶坯上直接施彩作畫,叫作原地繪畫,一般只繪紅或黑色單色,紋樣比較簡單;另外一種是先在陶器需要作畫的部位涂一層加了彩色的泥漿,叫作施陶衣,然后再行繪畫。陶衣之上多繪白、褐、黃、黑等多種彩色,圖案也比較復雜,講究構圖對稱、色彩對比和層次效果。這件彩陶豆在紋樣構圖和施彩作畫方面集中體現了大汶口文化彩陶藝術的較高水平。豆的色彩只有紅、白、黑三色,但是作者已經懂得利用白底紅彩和紅底白彩可以取得兩種不同的效果,并用這個原理將口沿與豆身區別開來。另外,同樣都是紅底上畫白彩,是否用黑彩勾邊,效果也截然不同。有黑彩勾邊,黑白對比強烈,視覺感受也就強,所以我們看到的八角星紋和旁邊的豎線就有主次之別。色彩還可以互相借用和互補,達到你中有我、我中有你的效果。八角星紋中央的紅色方塊,便是作者在這方面的匠心獨運。

八角星紋彩陶豆現藏于山東省博物館

13、上海青浦寬鋬帶流黑陶杯

1983年上海市青浦縣福泉山良渚文化墓葬中出土的寬鋬帶流黑陶杯

寬鋬(pàn)帶流黑陶杯為良渚文化陶器中,具有鮮明文化特征的代表性器物之一,1983年上海市青浦縣福泉山良渚文化墓葬中。此為新石器時代良渚文化飲水器。高15厘米,口徑7.4厘米。容積曰500毫升,大小適中。基本造型為圓筒形,侈口、束頸、園肩、鼓腹、凹底。為便于倒水,在口沿一側制成上翹的長流。在器身的另一側附有一寬體扁環形鋬。寬鋬和長流彼此呼應,構成和諧的平衡和完美的器形。長流上翹外展,很像一只闊嘴的水禽,顯得靈巧活潑。鋬和流作上下錯位的對稱格局,使陶杯具有十分突出的穩定感。整個造型飽滿、輕盈、優美,既是實用的生活器皿,又是制作精巧的工藝品。堪稱新時期晚期陶器中一件杰作。

陶杯為泥質灰胎黑陶,胎質細膩。器壁厚薄均勻,通體飾針刻曲折條紋,紋樣由單線和雙線交錯構成,作豎向排列,密密匝匝,一行緊挨一行,規整而毫不錯亂重疊。在曲折條紋間,又刻幾何形鳥紋。全器形制規整采用輪制工藝成型,這在當時是先進的制陶工藝

現藏于上海博物館。

14、姚官莊陶鬶

1960年山東濰坊市姚官莊出土的陶鬶

1960年出土于山東濰坊市姚官莊,是龍山文化(前2400—前2000)代表性陶塑。

器高42厘米,材質為夾細砂黃陶,沖天長流,粗長頸,頸腹相連,下承錐形三實足,后足與前兩足距離較遠,且較前兩個袋足更肥大。頸腹間置繩紋鋬,器身多處飾乳釘紋。,頸與后足之間附一個麻花狀鋬手,足上飾兩周凸弦紋,三周弦紋之間有四圈小泥餅。長流上翹呈鳥啄形,通體施黃色陶衣,器物造型雄偉生動,遒勁有力,很像一只雄雞在引吭高歌,是一件相當完美的陶塑藝術品。

15、龍山蛋殼黑陶高柄杯

山東省膠州市三里河遺址出土的龍山蛋殼黑陶高柄杯

蛋殼黑陶器皿是山東龍山文化特有的標志性陶器,也是我國古代制陶藝術的巔峰之作。龍山文化的蛋殼黑陶器皿不以色彩、紋飾為重,乃以造型和工藝見長,風格簡潔爽利,應是當時人們審美觀念的一種反映。蛋殼陶的首次發掘,是1930年,由當時民國政府中央研究院組成的科考隊在山東章丘縣龍山鎮發掘城子崖遺址時發現的。發掘報告稱“其形式的輕巧、精雅、清純之處,也只有宋代最優良的瓷器可以與之媲美”。上個世紀六十年代,在山東姚官莊遺址中,考古學家門又一次發掘到蛋殼陶,蛋殼陶以其獨特的魅力成為典型龍山文化的特征性器物。

蛋殼黑陶高柄杯,屬于禮器性質,可能是在祭祀等禮儀上使用的特殊酒器,蛋殼陶杯掌握在特殊身份的人手里。它是大汶口文化晚期和山東龍山文化的代表性器物之一。制造蛋殼陶,對原料和技術要求都相當嚴格。已發現的蛋殼陶杯,平均厚度不足0.5毫米,最薄的僅有0.3毫米,有的全器重量只有40克左右,還不到一兩。據測定,這種蛋殼陶杯的平均吸水率只有萬分之四十三。制造此類器物,對原料和技術要求都相當嚴格。如此精美的酒器,竟出自四千多年前的東夷人手中,真讓人驚嘆不已!這類器物一般出土于墓葬中,且墓葬規模都很大,出土此蛋殼陶杯的墓葬就長三米余,寬近兩米,墓內有二層臺,墓坑內有一棺,其內埋葬的是一老年女性,隨葬品有八件,其中有觶形杯、豆、碗、蚌片、獐牙和高柄杯。這件高柄杯是此墓隨葬品中最精致的一件,亦應是墓主最喜歡的一件,可見墓主對酒具的珍視。

這兩件出土于山東省膠州市三里河遺址的高柄杯,均為黑陶,胎壁極薄。其中高者高22、6厘米,口徑9厘米。為盤口,中腹與杯體相連,呈竹節狀,共十一節。下為喇叭形圈足,圈足較高,上與杯腹相套接。器表烏黑光亮;寬斜口沿,深腹杯身,細管形高柄,圈足底座;杯腹中部裝飾六道凹弦紋;細柄中部鼓出部位中空并裝飾細密的鏤孔,貌似籠狀,其內放置一粒陶丸,將杯子拿在手中晃動時,陶丸碰撞籠壁會發出輕脆的響聲,杯子站立時,陶丸落定能夠起到穩定重心的作用,設計十分巧妙。造型體態輕盈,挺拔秀麗,制作技藝美妙,是一件古代藝術珍品。

較矮者高16.8厘米,口徑8.5厘米、底徑4.2厘米。亦為淺盤口,杯形腹較深,上飾數道弦紋,杯形腹底部通過一極短的管狀物與圈足相接,圈足上有三周豎道鏤空紋,下為喇叭形圈足口。