漢魏南北朝樂府清賞之二十七

“(馬聶)驄父馬鐵鍛鞍”以下四句組成一節,生動又據實描繪了陳安高超的武藝。他精于騎術,善馭駿馬:“驄”是青白色相間的駿馬;“父馬”,雄馬;“(馬聶)”是駕馭;“鐵鍛鞍”是形容馬背上的鞍韉是鐵黑色的,而并非是有人所解釋的是用鐵鍛打的馬鞍。當然,這也暗示他的意志也像鋼鐵一樣堅強。因為從馬的配件上也可看出騎者的品行。唐代詩人李賀有首諷刺太監作監軍的《呂將軍歌》。其中寫道: “榼榼銀龜搖白馬,傅粉女郎火旗下”。一位大員坐在白馬上搖搖晃晃,火紅的戰旗下,襯著一張白的像涂了粉的女人的臉。詩人通過這樣的描述來暗示:讓這樣的人去做軍事統帥,指揮將士去沖鋒陷陣,不是天大的笑話嗎?詩人以此來暗示中唐以后用宦官來監軍的荒唐可笑。所以我們從“(馬聶)驄父馬鐵鍛鞍”中也可感覺到陳安的“壯士”本色。在《太平御覽》中此句之下還有“百騎俱出如云浮,追者千萬騎悠悠”兩句在此之上,歌者又極力渲染他的武藝高強,既能耍刀又能使槍:“七尺大刀奮如湍,丈八蛇矛左右盤”,這是一種動態描繪:“奮如湍”和“左右盤”,形容這位壯士將大刀揮舞得寒光閃閃像飛湍直瀉,長矛耍得像蟒蛇出洞,左右盤旋。這里既有速度又有招式,確實給人一種生動深刻的視覺印象。更何況這段描繪并非夸張,并不同于《李波小妹歌》中的“左射右射必疊雙”,也不同于《木蘭辭》中的“策勛十二轉,賞賜百千強”,而是據實描繪,因為史籍中就是這么記載的。根據《晉書·劉曜載記》,陳安還可以將這兩種兵器同時使用,而且敵人接近時就左手刀砍,右手槍戳;遠處則用箭射,而且可以左右開弓,連盛箭的箭袋“鞬服”(箭箙)都一邊掛一個“雙帶鞬服(箭箙),左右馳射”。但在《隴上歌》中這些都略去了,因為詩歌畢竟不同于歷史散文,歌者只用“十蕩十決無當前”一句總括他喑嗚叱咤、無人敢當的英雄氣概。也是他武藝高超在實戰中的具體表現:“蕩”是沖擊,“決”是沖破,敵人潰散。這句意謂陳安多次發動沖擊,在敵人重圍中橫沖直闖,如汝無人之境。敵軍則四散潰敗,其勢不可當。據《晉書·劉曜載記》陳安率殘部壯士十余騎與劉曜的部下平先在陜中展開最后一戰。“平先亦壯健絕人”,“三交”之后,陳安被平先奪其蛇矛而敗退,最后在“澗曲”被殺。歌者的“十蕩十決無當前”是在史實的基礎上加以夸啊,而且是對中華優秀文化傳統的繼承,這里顯然是借鑒了《史記·項羽本紀》中項羽的最后一戰——垓下之戰中,項羽三沖三絕,漢軍“人馬俱驚,辟易數里”的情形。

項王乃復引兵而東,至東城,乃有二十八騎。漢騎追者數千人。項王自度不得脫。謂其騎曰:“吾起兵至今八歲矣,身七十余戰,所當者破,所擊者服,未嘗敗北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非戰之罪 也。今日固決死,愿為諸君快戰,必三勝之,為諸君潰圍,斬將,刈旗,令諸君知天亡我,非戰之罪也。”乃分其騎以為四隊,四向。漢軍圍之數重。項王謂其騎曰:“吾為公取彼一將。”令四面騎馳下,期山東為三處。于是項王大呼馳下,漢軍皆披靡,遂斬漢一將。是時,赤泉侯為騎將,追項王,項王瞋目而叱之,赤泉侯人馬俱驚,辟易數里。與其騎會為三處。漢軍不知項王所在,乃分軍為三,復圍之。項王乃馳,復斬漢一都尉,殺數十百人,復聚其騎,亡其兩騎耳。乃謂其騎曰:“何如?”騎皆伏曰:“如大王言。”

歌者將《晉書·劉曜載記》的實錄“三交”,融進《項羽本紀》中的三沖三絕,漢軍“人馬俱驚,辟易數里”,就變成了“十蕩十決無當前”。可見中華文化是互相借鑒、互相吸收、共同發展的。

下面的“戰始三交失蛇矛,棄我(馬聶)驄竄巖幽,為我外援而懸頭”三句是寫戰斗的結局,陳安的失利。清人沈德潛的《古詩源》和近人丁福保的《全晉詩》所收的《隴上歌》,在“戰始三交失蛇矛”之前還有 “百騎俱出如云浮,追者千萬騎悠悠”兩句,形容敵我力量對比的懸殊,這也與《晉書·劉曜載記》的記錄:“曜使將軍平先、丘中伯率勁騎追安。安與壯士十余騎于陜中格戰”相符。陳安的十余騎面對強手平先、丘中伯的千萬騎,這場軍力懸殊的格斗結局已不難預料。據史載,面對這場眾寡懸殊的戰斗,陳安卻毫不膽怯,他“左手奮七尺大刀,右手執丈八蛇矛。近交則刀矛俱發,輒害五六;遠則雙帶鞬服,左右馳射而走”。武藝是何等高超,表現又是何等英勇。但對方的平先也是“壯健絕人”。與陳安交手三個回合,終于將陳安的長矛奪去。陳安的蛇矛被奪,這是史實,歌者自然無法回避。但歌者卻有意略去平先的勇猛和交戰的經過,直接跳到結局:“棄我(馬聶)驄竄巖幽,為我外援而懸頭”。陳安拋棄戰馬,躲到澗曲巖深處。但因為是久雨之后,對方按其腳印找到躲藏處,結果被害。關于這點,《晉書·劉曜載記》也有明確的記載:“會連雨始霽,輔威呼延清尋其徑跡,斬安于澗曲。”《太平御覽》和沈德潛的《古詩源》、丁福保的《全晉詩》在“棄我(馬聶)驄竄巖幽”后多出的“天降大雨迨者休”句,也是在交代陳安被搜尋者發現的原因。在這兩句中,歌者每句都用了個“我”字:“棄我(馬聶)驄竄巖幽,為我外援而懸頭”,可見其傾向性和痛惜之情是相當明顯的。最后兩句“西流之水東流河,一去不還奈子何”,則是這種感情的公開表白和流露。上句說的是隴水,隴水向西流入洮河,洮河又向東流入黃河,這就是“西流之水東流河”。歌者以此作喻,比喻壯士陳安曲折多難,如想東西流向的隴水和洮河一樣逝去不返;下句則是直接的感嘆:“一去不還奈子何”!“奈子何”即是對此有何辦法?這是歌者對壯士被害的惋惜,但又無可奈何的感嘆。我以為,歌者的感嘆不僅僅是為著陳安,在某種程度上也是為著抗擊外族入侵而犧牲的眾多健兒,也是在抒發某種民族感情。因為認真地說,陳安并不能算個偉大的英雄,他的生平行事有過幾次反復。作為司馬保的愛將,他背叛過司馬保;他投降過劉曜,最終又起兵反抗劉曜。但他在晉亡后仍在舉起反抗外族入侵的大旗,甚至至死不屈,晚節終于贏得百姓的好感和尊敬。因此,人民懷念他,悼歌他。這實際上也是在抒發對匈奴族在中原建立的后漢和前趙的不滿,抒發一種不甘淪亡的民族感情。我認為這是《隴上歌》內含的弦外之音。

唐代大詩人李白有首《司馬將軍歌》,歌頌一位南征將軍的英雄形象,全詩充滿了愛國主義熱情與樂觀主義精神。篇下自注“代隴上健兒陳安作”。詩人歌頌的是唐代一位南征平叛的將軍,卻去模擬北朝時代反抗匈奴入侵的健兒陳安,而且直接在題下點破。并且描繪這位將軍的英武:“北落明星動光彩,南征猛將如云雷。手中電擊倚天劍,直斬長鯨海水開”,也類似北朝樂府中對陳安武藝高強的類似描述。可見陳安也是李白心中的英雄,尤其是在維護國家統一的平叛戰爭中,更需要這類至死不屈的英雄。尤其可見這首《隴上歌》對后人的影響了。

附

《司馬將軍歌》 李白

狂風吹古月,竊弄章華臺。

我見樓船壯心目,頗似龍驤下三蜀。揚兵習戰張虎旗,江中白浪如銀屋。

身居玉帳臨河魁,紫髯若戟冠崔嵬,細柳開營揖天子,始知灞上為嬰孩。

羌笛橫吹阿亸回,向月樓中吹落梅。將軍自起舞長劍,壯士呼聲動九垓。

功成獻凱見明主,丹青畫像麒麟臺。

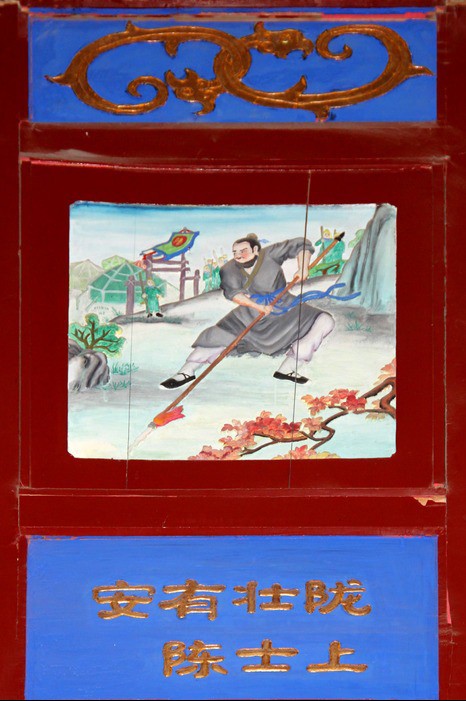

甘肅隔窗彩繪上的壯士陳安圖