漢魏南北朝樂府清賞之二十六

隴頭歌

隴頭流水,流離山下。念吾一身,飄然曠野。 (其一)

朝發(fā)欣城,暮宿隴頭。寒不能語,舌卷入喉。 (其二)

隴頭流水,鳴聲幽咽。遙望秦川,心肝斷絕。 (其三)

《隴頭歌辭》亦屬“梁鼓角橫吹曲”。郭茂倩《樂府詩集》載三首,皆是寫游子漂流在外的痛苦心情。

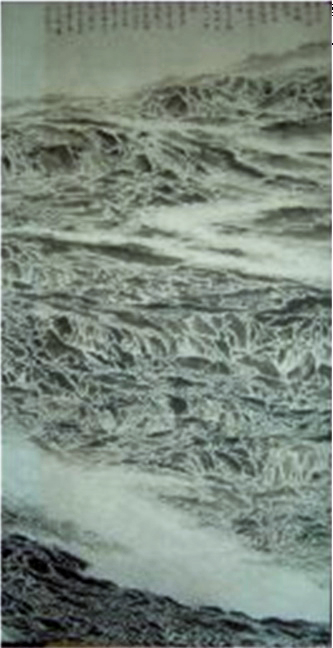

隴頭:隴山頂上。隴山亦名“隴坂”、“隴首”, 在今陜西省隴縣的西北,為六盤山的南段,南北走向約一百公里,綿延至甘肅境內(nèi)清水、靜寧等縣。是渭河平原與隴西高原的分水嶺。古稱隴山其坂九回,山道異常險阻。據(jù)辛氏《三秦記》云:“隴在關(guān)西,其坂迂回,不知高幾里,欲上者七日乃得越。山頂有泉,清水四在。東望秦川,如四、五里。人上隴者想還故鄉(xiāng),悲思而歌,有絕死者”。即使在今日攀上艱險苦寒的隴山頂,回望富麗繁華的長安城和千里平原沃野,眼見隴頭泉水四散飄下,自己卻困守山頭、有家難回,那種感受真是無可名狀的凄涼和悲壯。即使在今日電氣火車通行之前,火車翻越隴坂也要兩個車頭,一個在前面拉,一個在后面推。古代四方行旅西登隴坂,攀登難,返回更難,因而往往徘徊瞻顧,悲思涌起。歷代流傳歌詠秦隴的詩篇不下數(shù)百上千首。肅宗乾元二年(759)秋,杜甫在安史之亂中由陜西的華州司空參軍任上棄官西行,翻越隴坂到達(dá)秦州(今甘肅天水市)。詩人描繪所經(jīng)的鐵堂峽是險峻而又高寒:“徑摩穹蒼蟠,石與厚地裂。修纖無垠竹,嵌空太始雪”(《鐵堂峽》)甚至到了秦州,想起來還后拍:“遲回度隴怯,浩蕩及關(guān)愁”(《秦州雜詩》)。

北朝樂府民歌的三首《隴頭歌辭》也是詠歌隴坂有名的篇章。

這首《隴頭歌》主要是通過一位在寒荒的西北山野中趕路的行人所見所聞來觸景生情,抒發(fā)游子漂泊異鄉(xiāng)、孤獨(dú)痛苦的情懷。此歌的第一解是由隴頭流水的四散來抒發(fā)其離鄉(xiāng)漂泊之感。據(jù)《秦川記》所載,隴山的山頂有一泉,“名萬石泉,泉溢,散漫而下,溝澮皆注,故北人登此而歌”。這就是詩中所歌的“隴頭流水,流離山下”。高山流水,四散下流,這是一種很自然的物理現(xiàn)象,但在別有懷抱的流浪者眼中,頓時與他的遭遇聯(lián)系了起來:他由離開泉源四處奔散的泉水,聯(lián)系到自己遠(yuǎn)離家鄉(xiāng),四處漂泊。“念吾一身,飄然曠野”,這是行人觸景所生之情,也是一副構(gòu)圖精妙的游子漂泊圖。它的精妙之處就在于人物和人物所處的環(huán)境,詩中的主體和主體的背景構(gòu)成巨大的反差。據(jù)《秦川記》:“登隴東望秦川四、五百里,極目泯然。行人、墟宇、桑梓,與云霞一色”。詩人有意讓孑然一身的行人相襯在“極目泯然…….與云霞一色”的闊大背景下,更反襯出行人的孤獨(dú)和索寞。他使我們想起杜甫《登岳陽樓》的名句:“吳楚東南坼,乾坤日夜浮。親朋無一字,老病有孤舟”。清代詩論家黃生在《杜詩說》中稱贊這兩句是“前半寫景,如此闊大。轉(zhuǎn)五、六兩句,身世如此落寞,詩境闊狹頓異…….胸襟氣象,一等相稱”。我想,以此來評價此《隴頭歌》第一解,也是非常適合的。

最后想說的是:其實(shí),從隴頭到下面的秦川距離并不遠(yuǎn),登隴頭望下面的渭河平原,房舍、樹木歷歷在目。《秦川記》中所說的“登隴東望秦川”可見“行人、墟宇、桑梓“也證實(shí)了這一點(diǎn)。那么,這位行人為何要”念吾一身,飄然曠野”,“遙望秦川,心肝斷絕”呢,距離如此之近,不就得了?今日有的讀者就認(rèn)為這種感嘆不真實(shí),在博客中就有這樣的評論:“地理上隴山就在秦川西側(cè)不遠(yuǎn)處。如果《隴頭歌辭》真寫的游子身在隴山,‘遙望秦川’的‘遙’就有點(diǎn)過分夸張了。 如果騎馬,他一兩天就能回到秦川,至于‘心肝斷絕’嗎?”。我想,這與今日的讀者不了解這首詩歌的時代背景和表現(xiàn)手法有關(guān):一是作者要借此夸張隴坂的高峻,雖與秦川相距不遠(yuǎn),但山道極為漫長,所謂“望山跑死馬”。而且上山難,下山更難,所以才“遙望秦川,心肝斷絕”。更重要的是:作者雖然沒有直接告訴我們,這位行人為何要離開家鄉(xiāng),為何又要冒著凜冽的寒風(fēng)行走在這荒涼的隴坂上,但我們聯(lián)系到北朝持續(xù)動亂的社會環(huán)境和詩中吐露出來的哀怨,我想,這位行人不是迫于生計(jì)就是迫于王命,總之是有家難歸的。

第二解“朝發(fā)欣城,暮宿隴頭”的基調(diào)和主題都未變,但詠歌的對象則由隴頭流水改為嚴(yán)酷的氣候。通過隴頭的酷寒給人的感受,來反映旅途生活的艱辛。欣城,歷代諸家均言“不詳”,可能是今日甘肅省鎮(zhèn)原縣的“新城”,“新”與“欣”諧音。新城在隴坂上,距頭約一百多里路程。據(jù)《三秦記》,爬隴坂大約要七天時間,詩中說“朝發(fā)欣城,暮宿隴頭”

大概是最后一天的行程,終于登上隴頭之際。但詩人所要表現(xiàn)的并非克服艱險到達(dá)目的地后應(yīng)有的舒心和松弛感,也不去寫連續(xù)七天登攀后隨之而來的疲乏和困頓,而是轉(zhuǎn)而去描寫隴山頂上嚴(yán)酷的氣候:“寒不能語,舌卷入喉”。徹骨的寒氣使人無法張口說話,好像舌頭都凍得縮到喉嚨里去了。這當(dāng)然是一種夸張。但透過這種夸張,把嚴(yán)酷的氣候給這位離鄉(xiāng)人的心理感受,極為生動地表現(xiàn)了出來。我們?nèi)绻侔堰@種感受放到登上山頂后勞瘁已到極點(diǎn)的背景下來考察,那么這位離鄉(xiāng)背井之人的凄苦和傷感就會加倍地放大。寫到這里,我們不禁聯(lián)想起唐代詩人岑參那著名的三歌,那里面也有不少描寫奇寒的名句,如“半夜行軍戈相拔,風(fēng)頭如刀面如割”(《走馬川行奉送封大夫出師西征》);“劍河風(fēng)急雪片闊,沙河石凍馬蹄脫”(《輪臺歌奉送封大夫出師西征》);“將軍角弓不得控,都護(hù)鐵衣冷難著”(白雪歌送武判官歸京))。但那種酷寒,只會讓人覺得新鮮、振奮,因?yàn)樵娙耸且宕虽秩具吶钠娈愶L(fēng)光和立功邊塞的尚武精神。由此看來,同一種氣候條件對不同心境的人,會造成不同的心理感受,這是情景能否交融的一個關(guān)鍵。

第二解也是借隴頭流水來抒發(fā)離鄉(xiāng)之愁。但與第一解不同的是:第一解是從流水的形態(tài),此解則是從流水的聲響。這當(dāng)然又是這位離鄉(xiāng)背井之人的主觀感受。因?yàn)榱魉谋旧硎菦]有感情的,只有身心愁苦的離人才能從流水中聽出嗚咽聲,就像唐代詩人劉禹錫在擬民歌中所歌唱的那樣:“花紅易衰似郎意,流水無盡是儂愁”(《竹枝詞》)。在這位行人看來,流水之所以嗚咽,是因?yàn)樗x開了源頭,從此一去不返。這與自己的遭遇非常相似,它也是離開故鄉(xiāng),有家難返:“遙望秦川,肝腸斷絕”。 秦川,指陜西省中部。這里的秦川,指隴山以東廣大地區(qū),不一定指中原或關(guān)中地區(qū),“秦川”代指“故鄉(xiāng)”,因?yàn)榱P山以西就是“塞外”了,離關(guān)內(nèi)越來越遠(yuǎn),有家難回,所以說痛斷肝腸。為什么高山流水能讓這位行人“肝腸斷絕”呢?這不僅僅是由于流離之水本身的寓意所觸發(fā),與當(dāng)時的環(huán)境氣氛也有很大關(guān)系。請想一想,在一片暮色籠罩的隴山頂上,周圍是南陽朦朧空曠,只有陣陣朔風(fēng)送來流泉的嗚咽,一種漂泊之中哀苦無助自然也會油然而生,而外界“舌卷入喉”的徹骨寒意更會觸發(fā)內(nèi)心的寒意,是孤獨(dú)感和寒意更加徹骨。我們常常對唐代詩人王維善于用音響來表現(xiàn)空寂的手法稱贊不已,如“空山不見人,但聞人語響”(《鹿砦》);“月出驚山鳥,時鳴春澗中”(《鳥鳴澗》)。但是,我們從北朝樂府這首《隴頭歌》中,不是也可以發(fā)現(xiàn)少數(shù)民族歌者不同樣善于用嗚咽的流泉、勁吹的朔風(fēng)等音響和動態(tài)感來表現(xiàn)空寂和孤獨(dú)嗎,看來這也并非是漢民族的專長!

這首《隴頭歌》組詩在藝術(shù)上也頗有特色。首先,我們在讀后就會發(fā)現(xiàn),它的格調(diào)蒼涼莽壯,頗像漢魏古詩。尤其是第一解“念吾一身,飄然曠野”兩句,我們可以從漢樂府的《隴頭流水歌》、《悲歌》和《飲馬長城窟》中找到它的影子。因此,明、清學(xué)者多認(rèn)為它是漢魏舊詞。清代學(xué)者陳胤倩甚至認(rèn)為“念吾一身,飄然曠野”兩句“情真似郭峰”。我們雖然沒有確切把握說這就是“漢魏舊詞”,但漢樂府民歌對其思想上、結(jié)構(gòu)上,甚至語言句式上的影響是相當(dāng)明顯地。如果說《折楊柳歌辭》和《敕勒歌》是以質(zhì)樸、粗獷的少數(shù)民族風(fēng)格為時代樹立了標(biāo)桿,為南朝文人所稱羨的話,那么《隴頭歌》則是以漢民族的文學(xué)傳統(tǒng)影響了少數(shù)民族,通過他們的歌聲在北方大地上流傳著。總之。它們都從不同的側(cè)面豐富了中國古典詩歌的文學(xué)寶庫。

其次,這首歌善于通過景物描寫來形成一種意境,然后再通過行人的視覺和聽覺,把此景與行人的離愁別緒連接起來,造成一種凄楚、哀傷的情景交融藝術(shù)氛圍,再加上短處的節(jié)奏,特別是第三解用入聲韻,更適合表現(xiàn)這種凄楚哀傷之情。

最后要指出的是,這首《隴頭歌》對后來的邊塞詩也產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,隋以后,以“隴頭歌”、“隴頭吟”、“隴頭水”為邊塞詩題的就有十多首,其中不乏像唐代詩人盧照鄰、王建等人的著名詩作,如王建《隴頭水》的起首四句:“隴水何年隴頭別,不在山中亦嗚咽。征人塞耳馬不行,未到隴頭聞水聲。”也是以流水離隴頭來暗喻游子離鄉(xiāng),用隴水嗚咽來暗示行人心中的苦悲,表現(xiàn)手法完全是對《隴頭歌》的承續(xù)。另外,像岑參的《初過隴山途中呈宇文判官》、張仲素的《塞下曲》、李益的《觀回軍三詠》等雖不用北朝樂府舊題,但詩中寂寞苦寒的景象,遠(yuǎn)戍傷別的內(nèi)容和蒼涼悲壯的風(fēng)格,仍和《隴頭歌》相承續(xù)。以至隴頭水干脆成了思鄉(xiāng)、傷別的同義語,隴頭也成了凄涼、苦寒的代名詞。盡管后人的繼作有的也是百尺竿頭更進(jìn)一步,但《隴頭歌》的首倡之功是不可磨滅的。

隴頭流水,流離山下。

念吾一身,飄然曠野。

文章分頁: 1 2