漢魏南北朝樂(lè)府清賞之十七

子夜四時(shí)歌·夏歌

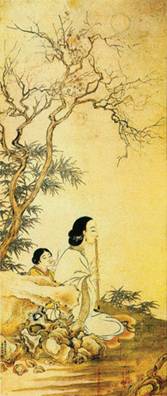

青荷蓋淥水,芙蓉葩紅鮮。

郎見(jiàn)欲采我,我心欲懷蓮。

一首出色的詩(shī)歌,不但應(yīng)該有深厚的含蘊(yùn),能引起人們豐富的聯(lián)想,還應(yīng)該形象生動(dòng)、色彩鮮明,做到“詩(shī)中有畫”。這首“夏歌”庶幾可以接近這個(gè)美學(xué)要求。詩(shī)人運(yùn)用青荷、綠水、紅芙蓉等具有典型夏季特征的自然景物,在色彩上構(gòu)成強(qiáng)烈的對(duì)比度,給人留下鮮明的視覺(jué)印象;又透過(guò)暗喻和雙關(guān)來(lái)提醒讀者其中蘊(yùn)含的情思,讓人留下無(wú)盡的回味和想象。從這來(lái)兩個(gè)方面來(lái)看,都不失為佳作!

詩(shī)的前兩句是幅色彩鮮明、景物嬌媚的芙蓉出水圖:青青的荷葉向一張張撐開的傘遮蓋著綠水,青碧的傘蓋上一朵朵芙蓉初綻,顯得那樣?jì)善G和紅鮮。應(yīng)當(dāng)說(shuō),詩(shī)人對(duì)色調(diào)的選擇和搭配是很有眼光的:清荷、綠水既顯出水面的青碧,也道出荷的旺盛生命力,暗示出夏季的季節(jié)特征,回應(yīng)了詩(shī)題“夏歌”。在畫面上,這是層底色,為整個(gè)畫面設(shè)下了厚重的鋪墊;出水芙蓉則是這幅畫圖中的細(xì)部和重點(diǎn)。這是朵初綻的新荷,在綠水、碧葉的烘托映襯下顯得格外鮮紅嬌艷。詩(shī)人著意指出“青荷蓋淥水,芙蓉葩紅鮮”,不僅是要告訴我們芙蓉為何顯得顯得格外紅鮮、格外嬌艷,更是為后兩句將要出現(xiàn)的出水芙蓉般的少女埋下伏筆,貯好蓄勢(shì)。因此,從構(gòu)圖上來(lái)看,詩(shī)人先用“青”、“綠”、“紅鮮”準(zhǔn)確而形象地為這些自然景物著色,又用“蓋”、“葩”等動(dòng)詞把它們聯(lián)系起來(lái),呈現(xiàn)一種色調(diào)勻稱和諧的美感,也生出一種拂面而來(lái)的青春氣息,從而為詩(shī)的主題提供了足夠的暗示!

三、四兩句“郎見(jiàn)欲采我,我心欲懷蓮”是個(gè)絕妙的暗喻,用擬人的手法來(lái)表達(dá)這位少女對(duì)求愛(ài)者的情思。表面上看,似乎是荷花的擬人獨(dú)白:水面上,一位少年見(jiàn)荷花紅鮮嬌艷,要來(lái)采摘,荷花說(shuō):“他要來(lái)采摘我,殊不知我的花心之中還有蓮子”。采摘芙蓉,這是生活中常有之事,尤其是在江南。古詩(shī)十九首中就有《涉江采芙蓉》,更屢見(jiàn)不鮮于古人的畫圖之中。但實(shí)際上,這是個(gè)含蓄的暗喻,比喻這位姑娘對(duì)求愛(ài)者的情思,見(jiàn)有人示好——“欲采我”,真是又驚又喜!這句在結(jié)構(gòu)上也是大幅度的跳躍:從上兩句的自然景物跳躍到現(xiàn)實(shí)生活,從具體景物的鮮明色彩跳躍到抽象的不可捉摸的人的情感,但其間的勾連脈絡(luò)還是清晰可辨的。我們讀前兩句時(shí)還以為詩(shī)人是在品賞江南水鄉(xiāng)美景,醉心于大自然之美。但讀了這句后就會(huì)恍然大悟,原來(lái)詩(shī)人并不醉心于景,而是醉心于人。青荷綠水、紅鮮芙蓉只是一種形象的暗喻:以青荷綠水之上的紅鮮芙蓉來(lái)暗喻少女的艷麗,以青荷的出水和芙蓉的才初綻來(lái)形容她正當(dāng)妙齡。唐人王昌齡的《采蓮曲》:“荷葉羅裙一色裁,芙蓉向臉兩邊開”,采用的是明喻,正面道破采蓮女的青春姣好;此處則是暗喻,含蘊(yùn)更為深厚。更何況,它又來(lái)了個(gè)跳躍——把少女臉?biāo)栖饺氐谋扔鞲纱嗦匀ィ踔涟亚槔梢?jiàn)到紅鮮似芙蓉的少女所引起的傾慕也略去,直接寫情郎的行動(dòng)——“欲采我”,透過(guò)這三個(gè)字,把這位女性的清純嬌媚引起的情人傾慕與渴求,簡(jiǎn)潔而含蓄地表現(xiàn)了出來(lái)。當(dāng)然,這個(gè)“欲采我”也是詩(shī)人在故意含混——把少女與芙蓉?cái)嚭驮谝黄穑谷朔植磺謇墒且绍饺剡€是攀求這位少女。少女即芙蓉,芙蓉即少女,也許這正是詩(shī)人要達(dá)到的藝術(shù)效果吧!

如果第三句是寫郎有情,那么第四句則是妹有意。所不同的是第三句是個(gè)暗喻,第四句則是南朝樂(lè)府中常用的諧音雙關(guān)手法:用“蓮”諧“憐”,表示對(duì)男方的憐愛(ài)。在語(yǔ)意上也比第三句進(jìn)了一步:第三句是郎有情,第四句則是妹有意;第三句寫郎喜歡我——“郎見(jiàn)欲采我“,第四句則是我也很喜歡他——“我心欲懷蓮”。但比起上個(gè)敘述句,這句表達(dá)更加巧妙:在現(xiàn)實(shí)生活中,荷花的花心中有蓮子,這句似乎是在訴說(shuō)生活中這個(gè)普通的常識(shí),實(shí)際上卻不然,這個(gè)“蓮”不僅是個(gè)雙關(guān)和諧音:用“蓮”諧“憐”,而且身份也發(fā)生了位移,由第三句的男方轉(zhuǎn)移到此句的女方:郎有情妹也有意,她對(duì)男方也懷著愛(ài)憐。雙方都有情意,這種情意又皆以“蓮”為媒介來(lái)傳遞,是那么情意綿綿,有那么巧妙含蓄,使這幅江南芙蓉圖又增添了許多內(nèi)涵和韻味。另外,女性在愛(ài)情上的主動(dòng)和大膽的表白,是南朝樂(lè)府中一個(gè)常態(tài),在這首《子夜四時(shí)歌·夏歌》中又一次得到證明!

從這首《子夜四時(shí)歌·夏歌》向后推五百年,宋代歐陽(yáng)修有首著名的絕句叫《宜遠(yuǎn)橋》:

朱欄明綠水,古柳照斜陽(yáng)。

何處偏宜望?清漣對(duì)女郎。

從這首絕句為朱欄、綠水、古柳、斜陽(yáng)所鋪設(shè)的明麗色彩,從前兩句的景色描繪到后兩句的情感抒發(fā)的跳躍性結(jié)構(gòu)中,大概可以感覺(jué)到南朝樂(lè)府在藝術(shù)表達(dá)上對(duì)后來(lái)絕句的影響和啟發(fā)了吧!

郎見(jiàn)欲采我,我心欲懷蓮