中國歷代名剎、高僧簡介(六)

79、青島市湛山寺

湛山寺位于山東省青島市太平山東麓,國內香港和國外加拿大多倫多等國外寺廟名曰“湛山寺”者甚多,青島湛山寺是影響較大的一座,也是青島市區唯一的佛寺。1983年被國務院確定為漢族地區全國重點佛教寺院。

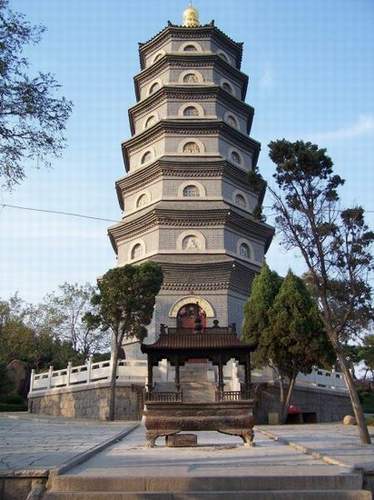

青島湛山寺

青島湛山寺興建是時間并不久,建于1932─1935年間,是1983年被國務院確定的143所漢族地區全國重點佛教寺院中歷史最短的一座寺院。1931年,由當時南京政府交通部長葉恭綽、中東鐵路稽查局長陳飛青居士和佛學家周楞伽發起,由現代名僧倓虛法師主持創建湛山寺。湛山寺籌建于1931年夏,由南京國民政府交通部長葉恭綽(建國后任全國政協委員)、和佛學家周叔迦等倡議,得到當時的青島市長胡若愚、沈鴻烈及膠濟鐵路委員長葛光庭、青島市佛學會會長王湘汀的支持和贊助,委托時任哈爾濱極樂寺住持倓虛法師于1932年來青島主持興建的。第一期工程1934年4月開工,興建了三圣殿、僧寮及圍墻、放生池,同年9月落成,12月8日舉行了開光儀式。1935年續建了講經堂、方丈寮、執事寮、廚房、庫房、茶房、浴室等。所需資金全部是募捐所得。第二期工程1937年動工,興建了大雄寶殿和舊東院(后改為男居士念佛堂),1938年竣工。所需資金全部由王湘汀捐贈。第三期工程1937年動工,興建了藏經樓及藥師塔,1938年落成。資金由周志輔、周志俊(原青島華新紗廠經理,建國后曾任山東省人民代表大會常務委員會副主任)兄妹捐贈。第四期工程1941年動工,興建了天王殿和新東院(后改為女居士念佛堂),1943年竣工。資金由張伯祥、崔岱東捐贈。第五期工程1944年動工,興建了山門及臺階,1945年竣工,所需資金由林耕宇捐贈。1934-1945年間,倓虛法師任湛山寺住持達11之久,經過倓虛法師十多年的全力建設和苦心經營,湛山寺建成殿堂、經樓十余座,皆為五脊歇山古宮殿式和結構。倓虛法師并且訂立寺規,革除寺院積弊,使之成為青島佛教首剎,馳名中外。但在“文化大革命”中,湛山寺被迫關閉,僧人被遣送,大殿及配房被挪做他用。文革后逐步恢復:1983年國務院確定湛山寺為漢族地區佛教在全國的重點開放寺廟。1984年7月,原占湛山寺的單位全部搬走,青島市人民政府先后撥款150萬元,將被破壞的大雄寶殿、天王殿、三圣殿、藏經樓以及山門、石獅子、藥師塔、方丈寮、僧寮、客房、講經堂等進行了全面大修。在修復湛山寺的過程中,得到上海龍華寺明、玉佛寺真禪兩位大法師和蘇州西園寺安上法師的鼎力協助和支持。1985年香港大光法師向青島湛山寺贈送了佛舍利和虛舍利。1986年12月30日湛山寺正式對外開放。1988年北京廣濟寺首座明哲法師應邀來湛山寺兼任方丈。

今日湛山寺占地200余畝。分中、西、東三個院落。中院有天王殿、大雄寶殿、三圣殿、藏經樓四重殿堂。西院有倓虛法師紀念堂、三學堂和齊堂。東院設有安養院和素香齋,供老僧頤養天年及賓客食宿。

湛山寺東南藥師琉璃光如來寶塔

寺前有石砌蓮花放生池。池東有藥師塔,塔高七級,灰磚灰瓦,古樸莊嚴,內部五層,可登塔遠望。山門左右原有石獅一對,系北魏年間的珍貴藝術雕塑,原在益都衡王府門側,德國人修筑膠濟鐵路時掠至青島。1934年由膠濟鐵路委員長葛先庭贈送給湛山寺。“文化大革命”中兩個石獅子均遭到嚴重破壞。1984年在修復湛山寺時將被砸壞的石獅子也一并進行了修復。山門題額“湛山寺”,以及門旁兩側“常住、三寶”,東西石墻“轉大法輪”、“佛日增輝”皆為創建者倓虛法師手跡。門內中軸線上依次為天王殿、大雄寶殿、西方三圣殿和藏經樓后有東西兩院,有海印堂、功德堂、方丈室等建筑。殿堂內重新雕塑佛像34尊。另外,香港郭兆明居士,美國李文玲居士捐巨款新建鐘鼓樓兩座,日本華僑王淑蘭、孫盛蘭捐資于放生池畔新建蘭亭一座。

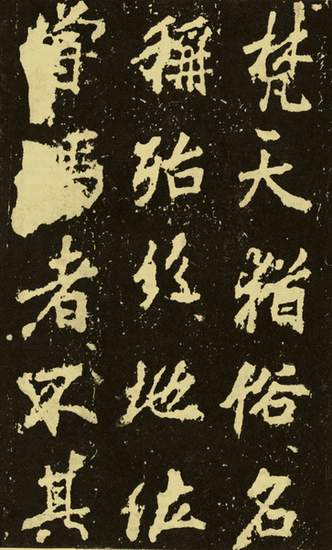

青島湛山寺倓虛法師題額

舊日湛山寺請山門北魏年間石獅子

入山門即天王殿,內供無冠彌勒菩薩,左右為四大天王及護法韋馱菩薩。天王殿后大雄寶殿,是寺院僧眾早晚課誦和法會朝拜參修場所。寶殿庭院闊大,青松參立,石板鋪路。大殿雄壯,內供釋迦牟尼佛、大智文殊菩薩、大行普賢菩薩,左右為16尊者塑像,殿后供海島觀音。大雄寶殿后為西方三圣殿,殿內供阿彌陀佛,觀世音菩薩、大勢至菩薩,后供地藏王菩薩。寺內最具特色的是“海印堂”。“海印堂”又稱“功德堂”。

明代高僧憨山大師德清公,曾建“海印寺”于嶗山那羅延窟之旁,后憨山大師被誣,罪謫廣東韶州,海印寺被毀,從此佛法絕跡。1931年葉恭綽等人發起興建湛山寺,就是為了追念340年前明代四大高僧之一德清憨山大師弘法罹難故地。殿前橫匾“海印遺風”。由于是倓虛弘法建湛山寺,論者稱倓虛為“憨山再來”,因此“海印堂”旁又建“倓虛大師紀念堂。

海印堂

倓虛大師紀念堂

湛山寺風景也非常秀麗。它南對黃海,東、西、北三面,浮山、湛山、太平山屏列,煙嵐變幻,海闊天空。“湛山清梵”為“青島十景”之一。湛山寺至今歷四任住持,第一任住持是倓虛大師。關于倓虛的生平、業績和佛學造詣,在《中國歷代名剎、高僧簡介》(三)“哈爾濱市極樂寺”中已作介紹。1932年來青島籌建湛山寺,由于工作得力,工程進展順利,于是法緣大開,受到青島佛教界人士的大力支擁戴。 1944年,虛因年事已高,宣布退居,1949年春去香港。

第二任住持善波(俗名李寶俊)。北京人,幼年出家五臺山普濟寺,后求學于北京廣濟寺,1932年來青島協助倓虛籌建湛山寺,1944年接替倓虛任湛山寺住持。1950年10月還俗,改名李波,1978年7月10日在青島病故,終年66歲。第三任負責人真法(俗名孫紹安)。山東省萊陽人,家境貧困,幼年赴東北謀生,后皈依遼寧省遼陽縣千山佛爺洞(今鞍山市千山)化一老和尚出家。1932年來青島協助虛籌建湛山寺。善波還俗后,倓虛從香港來信委托真法負責湛山寺的工作。“文化大革命”期間被遣返原籍,1978年病逝,終年85歲。第四任住持明哲。山東省濟寧人,1949年2月8日在上海園明講堂出家,系原中國佛教協會會長園瑛大法師的弟子,1956年中國佛學院第一期本科畢業。曾任北京廣濟寺首座,中國佛教協會常務理事,中國佛學院副教務長。1988年應邀兼任湛山寺住持。

湛山寺興建時間不久,之所以成為國內名寺,被列為國務院漢族重點寺院,主要是由于它的佛學教育和佛籍典藏。1934年,倓虛大師在創建湛山寺,當時因湛山寺建于市外,居士們來往聽經不便,于是由居士王湘汀出資,同期在市里興建了一處居士們禮佛誦經之所,名“青島佛學會”,倓虛法師將其改為“湛山精舍”,作為湛山寺的下院,湛山寺作為出家師傅重修之所,湛山精舍則為居士們修行之處。每逢星期日下午,倓虛法師或其他法師在此講授佛教經義。其間,慈舟法師、弘一律師等大德均曾錫飛此處,為青島的淄素兩眾誦經講律,傳播佛學。每次集會,男女居士可達二三百人,風雨無阻。從此,湛山寺便成為我國最年輕的漢傳佛教寺院,北方地區重要的叢林,在海內外享有極高的聲譽。“湛山精舍”位于魚山路(福山支路)11號小魚山頂上。占地12公畝,為二層樓房,上、下各為9間,上層中間5間為佛堂,樓下5間為講經堂,可容聽眾200人左右,右兩間為佛經流通處。山下有石坊2座,前書“湛山精舍”,為葉恭綽手書,后書“回頭是岸”,是吳郁生所題。青島解放后,精舍的活動雖有所減少,但每周的講經集會一直延續到1956年。1959年因房屋逐漸倒塌被拆掉。1982年由園林部門將精舍舊址辟為小魚山公園。

現為小魚山公園的 “湛山精舍”

湛山寺藏經樓內舊藏珍藏《龍藏》、《續藏》、《大正藏》、《百納藏》等佛經六千余卷,共有七部藏經:影印宋《磧砂藏》,原藏共591函,6362卷,1532部,影印時合訂591冊;清《龍藏》,共718函,7168卷,1662部,系周志輔、周志俊、周叔迦所贈;《百訥藏》亦稱《雜藏》,系周志輔、周志俊、周楞伽所贈;影印日本字《續藏》,1942年倓虛從北京帶來青島;《頻伽藏》為常住出資,易如法師從濟南買回;《大正新修大藏》(全藏),系周志輔、周志俊、周楞伽所贈。《大正藏》,此藏只有半部,有顯藏,缺少密藏,系日本福田居士贈送。藏經樓內還有一部宋代金銀書《妙法蓮華經》,十分珍貴,趙樸初先生稱贊此經:“天雨曼陀羅,到眼光爛漫。端嚴雜流麗,書法殊精湛。明人補缺處,筆態隔霄漢,諦視亦可珍,精誠有一貫,斯寶世所稀,不獨一市冠”。

藏經樓內還保存許多珍貴佛像,系1945年日本投降遣俘時,一日本人將其在華搜掠的彌勒佛銅、瓷、金、銀鑄之各種大小法身90余尊,留贈湛山寺。另外湛山寺還有各種玉雕、木雕、銅鑄佛像10余尊,其中,最大一尊木質觀音為國民黨海軍司令桂永清所贈。這些佛像,有的系隋、唐時代所造,十分珍貴。此外,還有名人字畫,明版書籍、斯里蘭卡巴利文貝頁經10余頁等名貴文物。這些藏經及文物在“文化大革命”中絕大部分被毀壞或失散,只有少部分經及時搶出,幸免毀壞,后保存在青島市博物館內。

藏經樓下還有“湛山寺印經處”。系居士張伯祥所贈,先后共印刷佛典20余種,主要有明藕益大師的《梵室偶談》,清見月老人的《一夢漫言》,倓虛法師的《金剛經講記》、《天臺傳佛心印記釋要》、《始終心要義記》、《普門品講錄》、《大乘起信講義》等。

湛山寺藏經樓和“湛山寺印經處”

十四、湖南

80、長沙市麓山寺

又名慧光寺、鹿苑、萬壽禪寺,位于長沙市湘江西岸岳麓山山腰,是歷史悠久的著名佛寺,是佛教入湘最早的遺跡,被稱為“湖湘第一道場”,現為湖南省重點文物保護單位和湖南省佛教協會駐地,1983年被國務院定為全國漢族重點佛教寺院。

麓山寺始建于西晉泰始四年(268),由敦煌菩薩笠法護的弟子笠法崇創建,初名慧光寺,距今已有1700多年的歷史,距佛教傳入中國僅200年左右,因此它不僅是湖南第一所佛教寺廟,也是我國早期佛寺之一。繼開山祖師竺法崇之后,晉代住錫麓山寺的高僧還有法導和法愍和尚。南北朝的時期,麓山寺得到歷朝統治者的護持,不少官宦留書藏石,別構正殿,“建涅盤像于寺中”,“獻貝葉經于層閣”,使這座寺廟建筑更加完備。隋文帝仁壽二年(602年),文帝在麓山寺賜建舍利塔一座,供奉印度僧人帶來的舍利。隋文帝開皇九年(589),天臺宗創始人智顗游化荊、湘二州,住麓山寺開講《妙法蓮華經》,弘揚天臺宗“一念三千”和“三諦圓融”教義及“圓頓止觀”禪法,使該寺聲望大增。唐代的麓山寺殿堂雄偉,規模宏大,杜甫稱它是“寺門高開洞庭野,殿腳插入赤砂湖”。唐武宗會昌五年(845年)滅佛時,麓山寺殿堂全部被毀,僧侶離散。宣宗大中初年開始逐步恢復,景岑禪師在舊址上重建慧光寺,改名麓山寺。現寺內“虎岑堂”就是為紀念他重修麓山寺而建。元、明時,麓山寺兩廢兩興,明神宗萬歷年問(1573-1620)妙光和尚在清風峽寺舊址處重建大雄寶殿、觀音閣、萬法堂、藏經樓等建筑,賜名“萬壽寺”。

寺院的建筑范圍在清風峽以上,清風峽以下殿堂未能修復。明末,禪寺又毀于兵火。清康熙年間,在智檀、文惺等法師主持下,在智檀、文惺等法師主持下,對麓山寺進行了幾次大規模的修建,前殿、大雄寶殿、法堂、方丈室都煥然一新。彌篙、天放、笠云等詩僧輩出,稱為中興時期。抗戰時期,麓寺的彌勒殿、大雄寶殿、禪堂和齋堂等大部分建筑被日本飛機炸毀,僅存山門及觀音閣。1953年9月,長沙市人民政府把麓山寺交給佛教團體管理使用,寺內有僧人7名。“文化大革命”中寺院被毀,僧人趕出,改成公園。1983年,麓山寺被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院。岳麓公園將麓山寺移交給長沙市佛教協會管理。1985年1月,僧人進駐寺內,恢復了中斷許久的佛事活動,重修了大雄寶殿、彌勒殿、講堂、神堂,使這座佛教古剎補具規模。1994年8月圣輝大和尚任駐寺方丈,1999年經國家宗教局批準該寺創辦湖南第一所佛教院校。

長沙麓山寺山門

現在的麓山寺總面積是8428平方米。由山門、彌勒殿、大雄寶殿、觀音閣、齋堂等主要建筑組成。唐時頭山門在湘江濱,頭山門在湘江之濱,杜甫有詩:“寺門高開洞庭野,殿腳插入赤砂湖。”二山門即今天的麓寺山門。山門作牌樓式,額書“古麓山寺”,旁有一副對聯:“漢魏最初名勝,湖湘第一道場”,說明了它的歷史地位。入麓山寺大門后可見放生池,前進為彌勒殿,佛臺上供彌勒佛像。彌勒殿左有鐘樓,右為鼓樓。中進為大雄寶殿,即正殿,面闊七間,進深六間,重檐歇頂,殿內佛臺供奉釋迦牟尼佛三身佛像。殿左是五觀堂和客堂,殿右是講經堂。后進為觀音閣,又叫藏經閣,閣前坪有兩株羅漢松,稱“六朝松”。兩樹對立,虬枝交錯,宛若關隘,稱“松關”。閣右下方有一井,名龍泉。沿清風峽回廊婉蜒而上,經舍利塔、觀音閣、藏經閣、講經堂、法華泉,可直至山頂之法華臺。

觀音閣及閣前六朝古松

麓山寺是中國佛教史上著名的道場之一,歷代高僧輩出,有曇捷、權武、智謙、摩訶衍那、首楞嚴、惠鏡、惠齊、興哲、景岑、山暉、智海、憨山德清大師等。智顗、憨山等著名宗教領袖也到麓山寺開講弘揚佛法。隋開皇九年(公元589年),天臺宗創始人智顗游化荊、湘二州,住麓山寺開講《妙法蓮華經》,弘揚天臺宗“一念三千”和“三諦圓融”教義及“圓頓止觀”禪法在此傳經說法,宣講《法華玄文》等天臺名著,一時聽眾云集,對三湘佛教影響深遠。后人將他講經處命名為講經堂。今講經堂已毀,原址在今蔡鍔墓處。唐代高僧摩訶衍那,唐德宗時曾入藏講經,力倡禪宗,一時西藏僧人風靡相從,貴族婦女30余人從其出家。后赤松德贊派人從印度請來寂護的弟子蓮花生,傳印度佛教,于是發生了長達三年之久的兩派辯論,史稱“頓漸之爭”或“拉薩法諍”。據西藏史書記載,摩訶衍那辯論失敗后,返回內地即在岳麓寺修持。摩訶衍那與蓮花生的這場辯論,至今還是國際佛教學者研究的課題。宋代麓山寺詩僧輩出,有山惲、文襲、從悅、清素、慕哲、悟新、惠洪、智才、智海等,稱為中興時期。明末高僧憨山大師德清(1546-1623)曾住寺講經。當時文壇領袖李東陽、張洵、張邦政、蔣希禹、陶汝鼎、馮一第、胡爾愷等皆與之過從,留下了佳句。

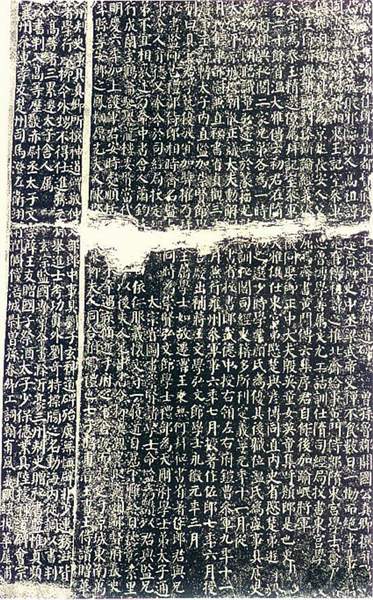

麓山寺佛學歷史悠久,也富有深厚的佛教遺存和文化積淀。保存下來的珍貴文物是麓山寺碑,為唐開元十八年(730)刻于古麓山寺,明代砌亭覆蓋,清咸豐年間移嵌于岳麓書院樓壁間,“文革”期間被毀,殘碑現保存在湖南大學。碑高2.72米,寬1.33米,是唐代大書法家李邕撰文并書,碑額篆書“麓山寺碑’四個大字,碑文為行楷書,內容敘述自晉太始年間建麓山寺至唐開元立碑時,寺的興廢修葺和歷屆禪師宣揚佛法的經過,還描寫了岳麓風光,全文共1413宇,因其文采、書法、雕刻都極美,又李邕曾任北海太守,故稱《北海三絕碑》。碑后有宋代四大書法家之一米芾書寫的“襄陽米芾同廣惠道人來,元豐庚申元日”16字。麓山寺碑,集漢魏碑刻之長,對后來的書法藝術有很大的影響,為歷代書法家所推崇。李邕(678-747),字泰和,揚州江都人,工書善文,名滿天下,善以行、楷書碑,自成一格。此碑對后人影響較大,宋代蘇軾,米芾稍襲基法,元代書法家越孟“每作大字,一意擬之”。明董其昌譽其“右軍如龍,北海如象”。

李邕撰文并書“麓山寺碑”

該寺所珍藏的佛經和古籍極為豐富,石刻的閻立本、吳道子、牧溪、仇英等作的觀音寶像,貫休的十六應真,湘繡懷素草書《自敘貼》等均為珍品。

岳麓寺也是中國歷代詩文淵藪:唐時,麓山寺盛極一時,寺院規模宏大,氣勢磅礴,殿堂華麗,聲名蔚成大觀。文人雅士競相攜游,或賦詩,或作文,給我們留下了千古傳誦的佳作:杜甫有“寺門高開洞庭野,殿腳插入赤沙湖”之吟詠。韓愈、李邕、劉禹錫、沈傳師、唐扶、韋蟾、劉長卿、宋之間、曹松、羅隱、喻鬼、戎縣等都寫詩吟文,贊美麓山寺。宋代岳麓寺大殿改為“岳麓書院”,成為當時全國四大書院之一。寺內智檀、文惺、彌篙、天放、笠云等詩僧輩出,稱為中興時期。他們能詩擅文,工于書畫,并著述行世。智檀法師有《岳麓衡書》、《剪曼篇》、《滇游集》、《望云草》行世,文惺法師著有《妙法蓮華經箋》、《南岳游仙記》、《岳麓雜詠》、《曉云詩集》。彌篙著有《三會語錄》、《南岳山居詩》、《岳麓山居詩》等。天放著有《十笏齋詩集》,并編纂《麓山寺志》3卷,使我們對麓山寺歷史能有較多的了解。明末高僧憨山大師德清)曾住寺講經。一代文宗李東陽、張洵、張邦政、蔣希禹、陶汝鼎、馮一第、胡爾愷等也都留下了佳句名篇。

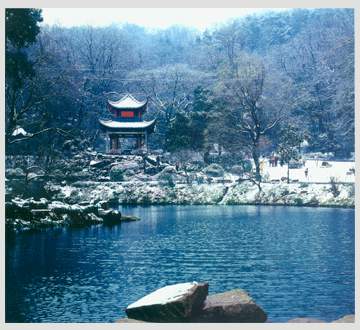

岳麓寺的景色也十分秀麗岳麓山是南岳衡山延伸到長沙的山腳,為南岳2峰之一,海拔295米,與湘江相依。這里古木參天,幽澗婉蜒,山巒秀美,風景宜人。夏日楓林蔥郁,濃蔭覆地,深秋層林盡染,紅葉似火。杜牧的“停車坐愛楓林晚,霜葉紅于二月花”就是描寫這里的景色。岳麓寺坐落于岳麓山腰,左臨清風峽,右飲白鶴泉,前瞰赫曦丹楓、長島湘流,后倚禹碑風云、深壑林海。唐代大詩人劉禹錫曾有“高殿呀然壓蒼穹 ,俯瞰長沙疑欲吞”之驚嘆。

雪中岳麓寺

81、長沙市開福寺

在長沙城北新河與湘江交匯處,已有一千零五十余年的歷史,為禪宗臨濟宗楊岐派著名寺院,三湘名剎,國內為數很少的比丘尼叢林。是湖南省級重點文物保護單位,1983年被國務院列為中國佛教漢族重點寺院。長沙市佛教協會設在寺內。

開福寺創建于五代十國時期后楚明宗天成二年(927)。當時長沙是封建割據的小王朝楚國的首都。楚王馬殷及其兒子馬希范費巨資建會春園,內有嘉宴堂、拔楔亭等,作為文人飲酒游宴的場所。當時高僧保寧在此說法傳經,馬殷即將會春園中部份建筑物施舍給保寧做了寺院。開福寺當時規模很大,寺內僧人達一千多人。楚國共歷五主,只存在五十七年,為南唐所滅。馬氏亡國后,該寺作為佛教活動場所留存下來。

趙匡胤建立宋王朝后。整個宋代是開福寺比較興盛的時期。佛事興隆,高僧輩出。宋太祖趙醫胤召見過開福寺僧首洪蘊,賜紫方袍,號廣利大師。真宗咸平初(998),封洪蘊為僧官右街首座,轉左街副僧錄。宋仁宗嘉祐年間,在沙門紫河主持下,對開福寺進行了一次大修和擴建。北宋末年,這個寺院已經成為一個別具特色的風景區,寺內寺外有所謂十六景:紫微山、碧浪湖、白蓮池、龍泉井、放生池、鴛鴦井、鳳咀洲、木魚嶺、拔楔亭、嘉宴堂、會春園、回步橋、舍茶亭、清泰橋、舍利塔、千僧鍋。南宋初著名理學家張栻游覽開福寺后,曾寫過一篇《題開福寺》的散文,極言其風景幽美。

明代開福寺,又有過兩次修建:第一次是明太祖洪武四年(1371),由沙門徹堂重修;第二次是明世宗嘉靖年間(1522-1566),寺宇傾記,由吉藩募集當地士庶重建,明未又毀于兵火。此時開福寺周圍風景仍引起人們游覽的興趣。明代文人李冕,寫有題為《開福寺》紀游:“最愛招提景,天然入畫屏。水光含鏡碧,山色擁螺青。抱子猿歸洞,沖云鶴下汀,從容坐采久,花落滿間庭。”

到了清代,先后修建了四次:第一次是順治十七年(1660)由沙門佛國當住持時募修;第二次是康熙八年(1669)總兵卜世龍倡捐重建,巡撫周召南等撰有《重修紫微山開福寺碑記》,這是開福寺留存下采的最早的清代碑刻;第三次是乾隆三十七年(1772)寺后制造火藥,寺宇被焚,巡撫梁國治命僧募修;第四次是乾隆六十年(1795),寺后又因制造火藥,引起火災,把后殿燒掉了,復為修葺。

光緒江南福山鎮總兵陳海鵬曾請當時名士王闿運、王先謙,詩僧寄禪、笠云等道俗一十九人,于光緒十二年(1886)在此組織碧湖詩社,飲酒賦詩,一時傳為文壇盛事。次年,徐樹鈞撰有《長沙開福寺碑》,今存。

光緒二十四年(1898)到三十四年(1908)之間,日本佛教徒水野梅曉,前往南岳,途經長沙,拜訪過當時著名詩僧笠云,談到白本佛教界“隨潮流之轉移,與國運以俱新”,興辦佛學教育的經過。于是笠云“假開福寺,創立僧學”,組織了湖南僧立師范學堂,由笠云主持其事。光緒三十一年(1905),笠云應水野梅曉之約,率領門人筏喻、道香等,東渡日本東京等地參觀訪問,受到日本佛教界人士極其熱情的接待。笠云著有《聽香禪室詩集》八卷《東游記》(日本紀行詩)一卷。

民國年間,一九一八年大殿被焚。第二年住持慧修重修毗盧殿。一九二一年繼任住持寶生,從一九二二-一九二四年先后修建大雄寶殿,三圣殿。他并邀請天臺宗憎人空也法師在此開辦湖南佛學講習所。一九三九年八月十四日,由巨贊法師率領的佛教青年服務團,組織了僧尼七十人,在此舉行過一次具有歷史意義的愛國集會。一九四八年到一九四九年開福寺又曾開辦過湖南佛學講習所。

中華人民共和國成立后,于一九五二年撥款一億三千萬元(舊人民幣),重新修復了開福寺,殿堂樓閣,煥然一新,以明真法師為住持。“文化大革命”以前,寺內保存有大量的珍貴文物,如:唐人寫經、名人字畫、各種圖書、佛經、雕刻佛像,據統計:一般書籍達一萬二千一百二十五冊,大藏經六部(即影印宋砂藏、明南藏、明北藏、青龍藏,大正藏、頻伽藏各一部),字畫一百六十四件,碑帖一百一十四件,大小佛像一千二百尊,其中有明代吉王所造銅質觀音像,重達一噸半。但在十年動亂中均被毀,所有文物,蕩然無存。

近年來,開福寺佛事興盛。特別是1994年被定為尼僧修學道場、比丘尼叢林以來,對開福寺進行了大規模修建,新修了僧堂、放生池、清泰橋、鐘鼓樓等;維修了大雄寶殿、法堂、禪堂、念佛堂、摩尼所、齋堂、客堂、藏經樓。聲名遠播,吸引了不少高僧大德來訪,佛教文化交流也不斷增多。日本臨濟宗派佛教高僧幾乎每年都來開福寺拜謁祖庭。臺灣著名惠空大師和惟一大法師也多次訪問開福寺。香港、澳門、韓國、新加坡等地的大和尚和著名比丘尼也紛紛前來交流佛教文化。

開福寺在其一千零五十余年的歷史中,也是名僧輩出。北宋初,出了一個擅長醫藥的著名和尚-洪蘊(936-1004),宋太祖趙醫胤召見后賜紫方袍,號廣利大師。宋太宗趙光義太平興國中,詔求醫療經驗,洪蘊錄數十處方以獻。宋真宗咸平處擢為僧官,補右街首座,轉左街副僧錄。

徽宗時,又出了一個著名的僧侶,禪宗史上稱為開福道寧(?-1113),是開福寺的中興祖師。據《五燈會元》卷十九記載:他績溪(今屬安徽省黃山市)人。俗姓汪,初為道人,后在金陵(今江蘇省南京市)蔣山削發為僧。從臨濟宗楊歧派五祖法演獲悟。據其傳法世系,是南岳懷讓下第十四世。徽宗大觀年間(1107—1110),潭州(今長沙市)地方官席震,請道寧為開福寺住持,僧侶云集,達五百人。政和三年(1113)道寧卒,后人建塔寺后。其嗣法弟子有月庵善果一人,以后依次傳承是老衲祖證-月林師觀-無門慧開-法燈覺心。覺心(又稱心地覺心)是日本僧人。于南宋理宗淳祐九年(1249)渡海入宋求法,后住持長沙開福寺。覺心回國后,創法燈派,禪學臨濟宗楊岐派法脈即在此時東傳日本。覺心被日皇賜以“法燈圓明國師”謚號,僧徒眾多,日本佛教臨濟宗派因而視開福寺為“祖庭”圣地,幾乎每年都要派人來朝拜。

開福寺今占地面積約1.6萬平方米,現有建筑物面積共6300多平方米。整個寺廟以明清宮殿式建筑為主。中軸線上有山門和三大殿佛殿,共分三進:前為三圣殿,中為大雄寶殿,后為毗盧殿;東邊廂房從前至后有客堂、齋堂、庫房、方丈、藏經樓;西邊廂房有講堂、禪堂、營舊寮等。

開福寺的山門很有特色:山門為清代建筑,四柱三門三樓花崗石牌坊式,高10米。有三個門洞,中間門洞兩側門坊上分欄為浮雕彩繪,或為人物,或為樹木花草。山門兩旁立有石獅、石象各一對。中間門洞兩側對聯為“紫微棲風,碧浪潛龍”八字,字體較大,每個約二尺見方,蒼勁有力,為嘉慶十一年(1806)書法家韓葑所寫。正門上方是光緒十七年(1891)江南福山鎮總兵陳海鵬題“古開福寺”四金字橫額。

今日開福寺山門

進入山門,即放生池,為原碧浪湖殘部,上架單拱花崗石橋,走過石橋,便是三大殿:前殿為彌勒殿,又稱三圣殿,面闊三間,外檐方柱,內檐圓柱,均為花崗石整石鑿成。殿內供奉西方三圣,現已無存,重塑彌勒佛、韋馱菩薩、四大天王。中殿為正殿,又稱大雄寶殿,高20米。中央供奉著漢白玉釋迦牟尼佛像,阿難尊者和迦葉尊者侍立兩旁。緊靠著釋迦牟尼佛背面,供奉著金色的千手千眼觀世音菩薩。大殿兩旁還有十六尊者的金像。大雄寶殿內有幅對聯:“齋魚敲落碧湖月,覺覺覺覺,先覺后覺,無非覺覺;清鐘撞破麓峰云,空空空空,色空相空,總是空空”。后殿為毗盧殿,內供毗盧遮那佛像。周圍供五百羅漢像,高約0.4米,形態各異,栩栩如生。三殿之間有庭院,植古樹名花,并立有清代石碑數座,顯得十分古樸典雅。三大殿東側為客堂、齋堂、摩尼所、紫微堂,紫微堂上為藏經樓,是唐宋時的古建筑,西側為禪堂、說法堂、念佛堂等。