中國歷代名剎、高僧簡介(六)

76、永修縣真如寺

位于江西省永修縣西北永修縣西北的云居山山頂“蓮花城”內,距南昌市約七十公里。真如寺在全國亦有七座:上海真如寺、長治武鄉真如寺、江蘇江都真如寺、樂清市磐石鎮真如寺、福建省霞浦縣真如寺、山西省繁峙縣真如寺和江西永修縣真如寺。其中永修縣真如寺是座歷史悠久的千年古剎,以其秀麗天成的風景和佛教禪宗著名道場被人們稱道,為中國佛教“三大樣板叢林”之一(另外兩所為四川成都道劫寺,福建莆田光華寺),1983年被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院。

位于高山之巔的云居山真如寺

永修縣真如寺始建于唐憲宗元和年間(806─820),當時道容禪師與司馬頭陀同游云居山,登上山頂時,見這里地平如掌,湖澄如境,四周龍珠峰、袈裟峰、缽盂峰、象王峰環列如屏障,就在這里開基建寺,因山峰常年云蒸霞蔚,故取名云居禪院。道容建寺后,與弟子全慶、全誨等相繼居住約70年之久。至唐僖宗時賜寺名為“龍昌禪院”,僖宗中和三年(883),道膺禪師應邀住持龍昌禪院前后三十年,才使此寺聞名天下。道膺法師(835—902),是佛教禪宗五宗之一曹洞宗洞山法系的傳人。道膺到云居山弘法,僧眾云集,達1500多人。北宋大中祥符年間(1008一1016),宋真宗敕改名為“真如禪寺”,一直沿習至今。宋代曾對真如寺多次進行大規模的營建,當時有僧眾500名。元仁宗延佑七年(1320),僧妙心移至今址(后山門5號)。元朝末年,興盛了三百多年的真如寺在火災中化為灰燼。明初,寺院的殿堂房屋、湖田山產逐漸被當地豪右侵吞盤奪。

明洪武年間及弘治年間,僧道馨、法雷2次重修。明神宗萬歷二十年(1592年),北京萬佛堂住持洪斷和尚到云居山重建真如寺。神宗母親“慈圣皇太后”得知消息后,派使賜予紫衣等法物和一尊千華盧舍那佛銅像,銅像高達丈余,還賜了《大藏經》一部共678函。萬歷三十年(1602年)殿堂僧舍相次落成,神宗皇帝御書了匾額楹聯。禪堂聯云:“智水消心火,仁風掃世塵”。

匾曰:“寡過未能”。真如寺在經過明代多次重修后,正殿四周陸續增添了許多偏殿樓閣:東廡有送子觀音殿、伽藍殿;西廡有十王殿、痘司殿;寺東有東岳行宮、忠顯王殿;寺西有城隍行宮、地藏殿;寺前有韋馱殿、鄂王殿、魯班殿、財神殿、北方殿;寺后有大悲閣、文昌閣、西方境等,形成規模頗大的寺廟建筑群。據史書記載,洪斷法師把他重興真如寺的經過,簡記刻石,與前代滲金古釋迦像、舍利磁瓶、梁公硯、古爐瓶等法寶文物一起,埋藏于大殿佛座下地宮石涵內,作為永久紀念。據說,此物至今尤存。直到清朝,真如寺一直興盛不衰,成為我國佛教禪宗的重要寺院。清光緒二十年(1894年)又由真如鎮米商楊氏發起,同上海壽圣庵僧念岸、念倫募錢1.5萬緡(千文),又重修大雄寶殿。

抗日戰爭期間,真如寺毀于日軍的炮火,只有盧舍那佛銅像遺存在殘垣斷壁之中。新中國成立后,1953年,中國佛教協會名譽會長虛云和尚主持了重建工作,重建寺廟,再塑佛像。至1959年,殿堂僧舍相繼落成,建筑面積約662l平方米,新塑寺內佛像50余尊,有120多名僧人住持。1959年5月,被定為市級文物保護單位。1963年重修,正殿仍恢復元代單檐式樣。“文化大革命”中又遭毀壞,殿內檀木釋迦牟尼等佛像和銅彌勒佛被毀,許多珍貴碑刻文物被砸。文革后,1979年,真如寺進行維修,正殿內額枋底部仍保留“大元歲次庚申延佑七年癸未季夏月己巳二十乙日巽時鼎建”雙鉤陰刻墨字,為該寺建造年代的佐證。1991年后,真如寺恢復為宗教場所除大雄寶殿外,還興建了臥佛殿、方丈室、后院、內院、外院、兩廊、辦公室等,面積由原來的800多平方米擴大到4700多平方米。1992年1月初,由新加坡法師林高僧性仁捐贈的3尊玉佛及一些經書,入寺供藏。

現塔林有建筑面積約一萬平方米,寺內還保留著南宋至明代的出土文物,清康熙年間鑄造的千僧大鐵鍋等。寺廟周圍有歷代僧塔二十馀座,寺前還保留著 今日真如寺寺區建筑面積八千多平方米。主體建筑為天王殿、大雄寶殿、法堂、玉佛殿、禪堂、虛云老和尚紀念堂、寮房等,多為磚木結構的宮殿式重廡雙檐大開間,上蓋生鐵鑄瓦。建筑面積達4764平方米。另有道容、道膺等歷代祖師塔4l座,以及佛印與蘇東坡的談心石、趙州關、明月湖等石刻多處。寺中尚存千年古銀杏十馀株,其中有唐朝道膺禪師手植者,直徑達二米,拔地參天,蓊郁蒼翠。

真如寺創建者唐朝道膺禪師手植銀杏樹

佛印橋

寺院正院門前碧溪之上,有座“碧溪橋”,為宋代高僧佛印禪師所建。傳說原名叫“鼻涕橋”。傳說當年寺院興建不久,有一羅漢愛上了這里的山水風光,扮作小沙彌充當伙夫,做出的飯菜無比可口。寺僧暗中發現,小沙彌炒菜時擤幾把鼻涕甩在鍋里。寺僧大驚,便把他趕出山門。仙僧出門來到寺前橋上一跺腳,青石橋隨即斷裂。眾僧方知是羅漢降臨,跪求寬恕。羅漢為之所動,便向橋面又擤了一把鼻涕,頓時橋面自行合攏,留下一道斷痕,因此得名鼻涕橋。碧溪橋今猶存,為紀念建橋者佛印,改名佛印橋。橋畔有巨石,瑩潔平整,石下流水淙淙,古樹濃陰,相傳蘇東坡與佛印和尚曾談經論法于此,故名談心石。上個世紀中國佛教協會名譽主席虛云長老主持真如禪寺重建時,掘地發現談心石,上有蘇東坡親筆書“石床”二字,才知此地為蘇東坡和佛印禪師坐談之處。虛云老和尚手書碑刻立于石畔,記載此事。

佛印橋(后面并行者為后建的新橋)

趙州關???

跨過佛印橋即到山門,名曰趙州關,得名之因乃是紀念曹洞宗曹山法系傳人道膺法師。道膺住持龍昌禪院三十年,從未未出山門。道膺是趙州人,后人便稱此山門為“趙州關”。蘇軾有詩云:“一行行到趙州關,怪底山頭更有山”(《和黃庭堅游云居山之作》)。今日“趙州關”三字由原任中國佛教協會會長、五十年代真如寺主持虛云大和尚所題。山門右側“趙州關”三字由原全國人大副委員長、邑人許德珩所題。山門的兩旁是兩只威武的石獅子,寺門兩邊的廂房內塑著二尊身高過丈彩色金剛。穿過院內的甬道,就是幾十級臺階,臺階上面是一片平地,過了平地才是真如寺的大雄寶殿正門。

真如寺山門“趙州關”

大雄寶殿

此殿為元代建筑,長、寬各20米。江南地區現存的元代建筑物極少,除真如寺外,僅有蘇州三清殿,吳縣軒轅宮和金華天寧寺3處。真如大殿共有木柱16根,每根木柱的地基,用黃土和鐵渣分層夯筑而成,闊1.8米,長3米,深1.8~2米;各柱地基,以木相連,為古建筑所罕見,是宋元建筑的重要特征。在歷次重修時,還發現柱子、梁枋、斗拱等各項構件的背面及接榫處,留有當時工匠用毛筆墨書的名稱,多為江南工匠的習用俗語,有研究價值。為此,有關部門擬辟為古建筑展覽館,長期不作宗教場所開放。大殿內最珍貴的是盧舍那佛銅像,高達丈余。為明神宗萬歷二十年(1592),北京萬佛堂住持洪斷和尚到云居山重建真如寺時。神宗母親“慈圣皇太后”所賜。抗日戰爭期間,真如寺毀于日軍的炮火,只有盧舍那佛銅像獨存。清光緒二十年(1894)由真如鎮米商楊氏發起,同上海壽圣庵僧念岸、念倫募錢1.5萬緡(千文),將單檐3間改成雙檐5間,原梁架等主體結構仍保留元代款式,兩側楹聯:東為“佛日光輝崇盛世群生咸悟真如”,西為“皇風祥輯衍遐齡萬姓同躋仁壽”。

真如寺大殿

大殿前有韋馱殿,亦為元代建筑。據洪復章《真如里志》載:“元至順三年,平江路嘉定州僧嗣文創建,明正德八年僧法雷重建。清乾隆三年里人陸偉功重修,乾隆四十年陸偉功、陸茂功捐資同修。”殿內著名的銅彌勒佛系明代所制,銅佛背后鐫有“明乙酉年住山比丘回聞募鑄。”太平天國及抗日戰爭時期,真如寺幾經戰火,配殿及附屬建筑大多被毀,僅存大雄寶殿1座。

虛云紀念堂

虛云(一八六○-一九五九年)近代著高僧,俗姓蕭,晚年自號虛云,原籍湖南湘鄉。據說一次開水濺出,茶杯墜地,一聲破碎,遂悟透禪關。少年出家于福州鼓山涌泉寺,后依妙蓮受具足戒并受衣缽,為臨濟宗第四十三代法嗣。曾在鼓山隱居巖洞多年,冬夏一衲,常以野菜充饑。二十七歲離開鼓山云游,四處拜師學禪。為報父母養育之恩,用三年時間三步一拜地從普陀山一直拜到五臺山。又曾從西藏到印度、斯里蘭卡、緬甸朝禮佛跡。曾在云南雞足山、廣東南華禪寺、云門寺當住持,一九五三年被禮請為中國佛教協會名譽會長。主持振興禪宗,提倡持戒,實行農禪并舉,禪凈并重。虛云弟子眾多,印度、尼泊爾和東南亞及美洲大陸均有其門徒。

坐落在虛云生前居室“云居茅蓬”遺址上,占地面積200多平方米,外墻全用花崗石砌成,堂高12米,寬19.5米,深ll米,為木石結構仿宋宮殿式建筑,上覆褚色琉璃瓦,十分古樸莊重。殿中安放著高1米、重500公斤的虛云和尚銅坐像。中國佛教協會會長趙樸初先生題寫了“虛云紀念堂”五字匠額。殿內還展出虛云和尚生平事跡圖片以及著作、遺物等。從明月湖側轉過山口,山坡上則有虛云法師舍利塔。

虛云紀念堂

千年古剎真如寺,是曹洞宗源地所在,被宣傳為 “全國三大樣板叢林”之一。千余年來,香火鼎盛,高僧輩出。

道膺法師(835-902),生于唐文宗大和九年,死于昭宗天復二年,五年后唐亡。俗姓王,二十五歲在翠微寺受戒,28歲到江西洞山追隨曹洞宗宗主良價,是佛教禪宗五宗之一曹洞宗洞山法系的傳人。禪宗從初祖菩提達摩創建后,傳到六祖慧能時分南宗慧能,北宗神秀,其后又分化為溈仰宗、臨濟宗、曹洞宗、云門宗、法眼宗五個派別,所謂“一花五葉”。曹洞宗由良價(807—869)和本寂(840—901)分別在江西洞山和曹山創立,主要是宣傳理事不二、體用無礙的思想,“家風細密,言行相應,隨機利物,就語接人”。據《高僧傳》,道膺在洞山與良價之間有段機鋒對談,從而見性明義,得曹洞要旨:

良價:“汝愛色不?”

道膺:“不愛”

良價:“汝未在好與”(你不知道愛色的好處)

道膺:“和尚還愛色?”

良價:“愛”

道膺:“正與么見色時作么想?”(你見色時有何感想?)

良價:“如似一團鐵”。

從此,道膺領悟了曹洞宗“言行相應,隨機利物,就語接人”的真諦。道膺35歲時離開洞山,云游天下,37歲到云居山真如寺弘法,住持龍昌禪院三十年,足不出山。而曹洞宗曹山這一法系四傳后就斷絕了,只靠洞山法系道膺一脈綿延流傳下來。從這個意義上說,真如寺是曹洞宗的源地。道膺圓寂后謚弘覺禪師。

道膺之后,在五代至宋這段時間里,先后有道簡、道昌、懷岳、懷滿、德緣、智深住持,仍提倡曹洞宗;而清錫、道齊、義能、慧震、契環、佛印、曉舜、自寶、守億等人,則先后倡導法眼宗和云門宗,再其后是仗錫、元佑、蓬庵、圓悟、宗振、法如、頑庵、普云、蓬庵、梵琮、如山、一翁、即庵、掩室、呆庵、小隱、慈舟等法師任住持,則是臨濟宗的代表人物。可見禪宗五派中,除溈仰宗,皆在真如寺有所繼承和宏大。這當中最著名者當屬佛印。

佛印(1032-1098)法號了元,字覺老。俗姓林,饒州(江西省)浮梁人。是位神童,三歲就能背誦唐詩,五歲就能背出二百多首來。入學不久便通曉《五經》,接著便研究諸子百家的學說。有天,在竹林寺讀到《楞嚴經》,發覺這才是真理。十六歲時便出家研究佛學,很快名聞全國。佛印曾中進士一度為官,后不堪紛擾請求出家,正好神宗皇帝要一替身代其出家還原,便將其剃度,并頒賜一個“高麗磨納金缽”給他,因此名聲更大;當時很多佛寺都請他去住持。曾住持過江州承天寺、淮山斗方寺、廬山開先寺、歸宗寺,鎮江金山寺、寺焦山、江西大仰山等剎。與永修云居寺法緣更深,嘗四度住云居。

佛印精通禪宗多門教義,身為云門宗僧,后拜寶積寺日用為師,學習禪法。有人曾問佛印∶“佛法在什么處”?師云∶“在行住坐臥處,著衣吃飯處,屙屎撒尿處,沒理沒會處,死活不得處。”可見是個徹底的“心外無法,身外無佛”的禪門空宗實踐者。他又參訪廬山開先善暹,復參圓通居訥,對于凈土思想甚為關心,曾擔任青松社社主,整編白蓮社流派。

更為可貴的是,他從禪宗多門出發推而廣之,具有含容儒佛道三教的氣質,與純粹的佛教僧人風格不同。關于這一點,日本學者阿部肇一的《中國禪宗史》第三篇第五章有如下之描述:“與其說佛印是佛教僧侶,不如視之為道家者流。而其儒學思想亦能與釋、道二者相合。元豐五年九月,佛印自廬山歸宗寺回到金山寺時,即有癴道冠儒履佛袈裟,和會三家作一家匁之語,頗有三教兼容,形成一宗的氣概”。他雖然繼承開先善暹的法統,可是其行動與思考卻具有強烈的世俗意識。他經常參加酒宴而高談闊論。所結交的朋友多士大夫官僚之輩,僧人方面反而較少,宋代之筆記小說中,常有佛印軼事之記載。可見師是當時士林中眾所周知之名僧。其中與蘇東坡之交誼和機鋒對駁,尤膾炙人口。《宋稗類抄》有則“東坡輸玉帶”的故事:當時佛印禪師為廬山的歸宗寺住持,蘇東坡正因“湖州詩案”被貶為黃州通判。兩地一江之隔,經常往來。一天,蘇東坡到寺,恰巧碰到佛印禪師正要講經,殿內擠滿聽眾。佛印禪師對蘇東坡說:“蘇居士!你來得真不巧,這里沒有你的座位了。”蘇東坡聽了!知道這句話中是含著禪機,也就針鋒相對答道:“既然這樣,為什么不暫時借你的四大(指身體)來做座位呢?”佛印便答道:“也好,但是我有個問題問你,你如果回答得出,我就把身體給你當座位;假如你回答不出,就要解下所配玉帶作贖”。于是佛印便問道:“剛和居士說要借我四大來做坐位,居士是懂得佛法的,佛經上不是說:‘四大皆空,無蘊無我’請問居士到底要向那兒去坐呢?”。佛印所說的便是六祖慧能戰勝北宗神秀的著名佛偈:“菩提本非樹,明鏡亦非臺。此間本無物,何處有塵埃”,蘇軾自然啞口,只好認輸。佛印此番機鋒,自然不是為了玉帶,而是要開導蘇軾,對于此番政治打擊不要存于胸中,因為“四大皆空,無蘊無我”。蘇軾后來被貶到更遠的惠州,佛印則在真如寺住持,曾派道人卓契致書蘇軾云:“嘗讀退之《送李愿歸盤谷序》,愿不遇主知,猶能坐茂林以終日。子瞻中大科,登金門,上玉堂,遠放寂寞之濱,權臣忌子瞻為宰相耳!人生一世間,如白駒之過隙,三二十年功名富貴,轉盼成空。何不一筆勾斷,尋取自家本來面目。萬劫常住,永無墮落。縱未得到如來地,亦可以驂鸞駕鶴,翔三島為不死人,何乃膠柱守株,待入惡趣。子瞻胸中有萬卷書,筆下無一點塵,到這地位不知性命所在,一生聰明要做甚么?三世諸佛則是一個有血性漢子。子瞻若能腳下承當,把一、二十年富貴功名賤如泥土。努力向前,珍重,珍重!”(《宋人軼事匯編》卷二十),亦是開導之語。

民間關于佛印和蘇軾對談機鋒的趣事更多:有次蘇軾拜訪佛印,佛印正在食魚,怕蘇軾見到不雅,便將魚盤藏入身旁的磬中。蘇軾裝作未見,做思索狀,請教佛印曰:“今日得以上聯,不知下聯如何作對”。佛印說:“何聯能難倒蘇學士,請說出聽聽?”蘇軾說:“上聯是:向陽門第春常在”。佛印大笑:“這有何難?隨口答道:‘積善之家慶有余’”。蘇軾亦大笑:“真是“罄(慶)有魚(余)嗎?”隨即從罄中掏出魚盤,大啖之。另一次則是佛印報復蘇軾,同樣是吃魚:佛印回訪蘇軾,蘇軾正在吃魚。佛印于是請教蘇軾:“蘇學士的‘蘇’,有人將魚放在左邊,有人又放在右邊,究竟應該放在那邊?”蘇軾隨口答道:“各人習慣不同,兩邊皆可”。佛印大笑道:“還是放到左邊吧”,說著便將魚盤挪了過來。蘇軾見上當,亦大笑。

佛印在真如寺住持時,蘇軾和黃庭堅皆去拜訪過。今佛印橋畔有塊巨石,瑩潔平整,石下流水淙淙,古樹濃陰,相傳蘇東坡與佛印和尚曾談經論法,故名“談心石”,上有“石床”二字,乃蘇軾手書。蘇軾有首《和黃庭堅游云居山之作》:“一行行到趙州關,怪底山頭更有山。一片樓臺聳天上,數聲鐘鼓落人間。瀑花飛雪侵僧眼,巖穴流光映佛顏。欲與白云論心事,碧溪橋下水潺潺”最后兩句說的就是碧溪橋和談心石。

談心石鐫刻有《和黃庭堅游云居山之作》石碑

談心石上蘇軾手書的“石床”

虛云

中國佛教近代禪宗泰斗,對中國佛教的傳承和發展做出了巨大的貢獻。其生平見前“虛云紀念堂”介紹.虛云在他120歲的人生中,處處充滿神奇的色彩——鐵樹開花、猛虎皈依、樹神受戒、靈狐護法。重建南華寺、云門寺、云居山,整頓雞足山、鼓山等名山古剎。1934年,虛云應大名山大寺諸山長老之請,續接為溈仰宗第八世傳人,并著手整理溈仰宗理論資料。1953年虛云老和尚在江西廬山大林寺靜養期間,云居山真如禪寺幾位禪師前往陳述,1939年該寺被日本侵略軍炸毀以后,一直荒廢。迎請虛云重建真如寺。虛云來云居山后在茅蓬住下,發愿重建真如寺。又因為溈仰宗法脈無寺傳承。決定在云居山掛溈仰宗鐘板,邊重建邊考察座下的學子,至圓寂前,據不完全統計,有三十多人被傳為溈仰宗法子,其中著名的有:宣化上人、圣一老法師、性福大和尚、海燈法師、心明法師、傳印法師、一誠長老(再傳法子)、戒全老法師(再傳法子)等等一批當代佛教界精英骨干。

作為法嗣,虛云一身肩挑五宗:傳臨濟、曹洞,續云門、法眼、溈仰,創辦佛學院培育僧才,組織建立中國佛教協會.正如他對自己百年的總結:“坐閱三朝五帝不覺滄桑幾度,受盡九磨十難了知世事無常。”

真如寺有較深的文化積淀:白居易、蘇軾、黃庭堅等眾多歷代文人墨客在此留詩作畫,目前仍保存著摩崖石刻、唐代銅佛、康熙千僧鍋等文化遺跡和文物。尤其是保存有自唐至今的歷代僧塔群近百座,廣泛散布于山上山下,在江西乃至整個江南地區都屬罕見,是云居山作為佛教名山最具歷史價值的文化遺存。

比文化積淀更為著名的是其作為著名的佛教旅游勝地。云居山真如寺,在廬山旅游的延伸線上,位于廬山西南約九十公里,與廬山西海同屬于一個景區。因山勢雄偉高峨,氣溫變化無常,經常是白云繚繞,濃霧撲面,故稱云居山。享有“云嶺甲江右,名高四百州”的聲望和“冠世絕境,天上云居”之美譽。云居山風景名勝區有蓮花城、百花谷、青石湖、桃花溪、黃荊洞、泉祠坳等六大景區50多處景點。山之東怪石多姿,石屋藏仙;山之北,峰密峭削,下臨柘林湖風景區。百花谷被譽為仙境,百花溪瀑奇潭碧,櫻花、杜鵑、丹桂、紅梅隨季飄香吐艷。五龍潭瀑布落差80多米,平時素練飄逸,雨后倒海翻江,聲震數里,極為壯觀。

山上植被繁茂,空氣清新,環境優美,是旅游度假和佛教朝圣的理想場所。

真如寺則坐落在群山環抱的一片盆地中,周圍群峰環繞,狀如蓮瓣攢簇,形成“蓮峰簇簇繞華臺,一缽中央倚鏡開。對寺面看云捧出,當湖直逼海浮來”的美妙畫圖。中間一片平坦開闊之地,有良田,有湖泊,有小溪,有水壩,環山是修林茂竹,綠蔭覆蓋,真是一個人間仙境。登上云居山頂,一泓湖水,長平如鏡,拱衛寺門,湖形似月,紋名明月湖。每當紅曰初升,金光蕩漾,寺殿生輝;入夜皓月當空,滿湖明月,映出蓮城古寺影像,顯得無比恬靜!寺僧元鳳曾說:“澄湖高涌亂峰頭,照澈睛空古鏡湖;……天上云居真絕景,一泓收盡萬山秋。”

真如寺坐落在群山環抱的一片盆地中

真如寺最具特色之處是它的農禪并重的寺風。據介紹,早在宋朝時,住持法如禪師就提倡,“披蓑側立于峰外,引水澆蔬五老前”。可見,宋朝的真如寺就有農禪并重的傳統了。明朝時,住持顓愚法師艱苦樸素,與眾同勞,深受眾僧愛戴。今仍有寺屬水田一百馀畝、山林三千三百馀畝。出寺門,梯田層層,林果滿枝,稻谷飄香。

真如寺周圍寺屬水田和山林

77、吉安市青原山凈居寺 ???

青原山凈居寺位于吉安市河東鄉南境青原山上。青原山自古寺廟眾多,尤以凈居寺最負盛名。1983年被國務院列為國家重點寺廟之一。

據《青原山志略》和清代施閏章《毗廬閣記》:凈居寺始建于唐中宗神龍元年(705),原名“安隱寺”,為唐代高僧禪宗七祖行思禪師道場。行思,廬陵(今吉安)安福縣人,自幼足具慧根,八歲出家,后在韶州(今廣東韶關)曹溪山南華寺受六祖慧能真傳,敬奉六祖十五載,四十一歲時回凈居寺弘揚禪宗頓悟學說。他恪守六祖惠能大師的“以明心見性”、“頓悟成佛”之說,不立文字,把禪宗從單純的學問修行,引入道德修行,開創了禪宗青原派系,該系乃南宗兩大法系之一。“公既去,命其徒興樹守之。今藥地、宏智又同公受學天界者也,總貫會通爰集其成,而青原至是為極盛世”(清施閏章《毗廬閣記》)。后發展成曹洞、云門、法眼三家,成為佛教禪宗一代祖師,世尊七祖。影響遠及朝鮮、日本和東南亞。玄宗天寶十年(751)辛卯,正式在行思禪師道場上建寺。武宗“會昌滅佛”時廢。代宗大中五年(850)辛未重建。宋英宗治平三年(1066)丙午賜額“安隱寺”,徽宗崇寧四年(1105)改名“凈居寺”至今。元末毀于兵燹。明太祖洪武九年(1376)丙辰僧師鞏復修。洪武二十四年改為為叢林;嘉靖年間,姚江之門人在創會館,講學寺旁。萬歷年間僧寂為住持,認為儒、佛不可共一祖庭。於是,“鄒南阜、郭青螺、劉孝則諸君子議別建五賢祠及會館,而以寺還僧。恢擴棟宇,崇墉廣殿”,并興建“毗廬佛閣”,中途因會僧寂出世而耽擱下來。三十馀年后,笑峰大然師為住持,乃建成此閣“巋然為寺冠”。并將靜居寺與儒家的“五賢祠館”徹底分開,在靜居寺前立顏真卿所書“祖關”石牌為標志,五賢祠館前則立“圣域”石牌。笑峰是進士出身,“歷官曹郎,被讒在獄七年,日端居學易,旁通楞巖、南華諸經,視生死患難如浮云。酉戍間為僧,受具戒於云居顓公,又從天界浪公,受禪定久之,盡得其學。其來青原也”(清施閏章《毗廬閣記》)。看來不僅精通佛學,也很有行政能力。清順治康熙間,眉庵、笑峰、藥地相繼住持,寺院復興。靜居寺歷代屢經興廢,先後曾遭六次毀滅性的破壞。最嚴重是在“文革”期間,紅衛兵用炸藥把七祖塔炸毀,毗廬閣內藏的萬卷佛經全部散失,大雄寶殿被農民用做牛欄。近年得以修復。

青原山間靜居寺

凈居寺現有一組富有江南庭院色彩的明代建筑群。中軸線上,依次是山門、大雄寶殿和毗盧閣。山口處有一座石雕牌坊作為界碑,立碑者為明代萬歷年間靜居寺住持笑峰大師。當時靜居寺與儒家的“五賢祠館”混在一起。笑峰認為儒佛不可共一祖庭。為將二者徹底分開,在靜居寺前立“祖關”石牌為標志,五賢祠館前則立“圣域”石牌。“祖關”題額二字為唐代著名書法家顏真卿手書。

顏真卿手書的“祖關” 題額,清代著名詩人施閏章重立

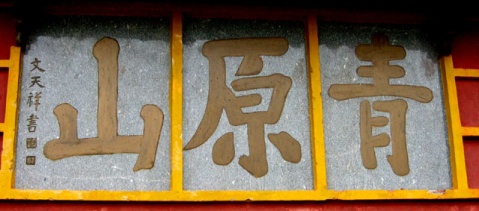

寺門橫額“青原山”三字為宋末文天祥手書。大雄寶殿和毗盧閣,大雄寶殿四面為池,以拱橋相聯。大雄寶殿兩側有八通石碑,分刻著北宋著名文學家黃庭堅的長詩《游青原次韻周元翁》。為毗盧閣為明代嘉靖年間僧寂創始,至萬歷年間笑峰大師建成,前后三十多年,在當時“巋然為寺冠”。大雄寶殿兩邊廂房為念佛堂、藥樹堂和僧房;還有地藏殿、藏經樓等。后面山上有紀念行恩禪師的七祖塔。

據《青原山志》:清代寺院的規模是:“入寺門,九楹兩廊二十四楹池,中為大雄殿,三橋拱之。后為毗廬閣,藏親王賜經。又后為七祖歸真塔,唐開元勅建,明王守仁手書“曹溪宗派”額之。塔旁有荊樹,即行思倒插黃荊。黃輝題曰:“法蔭人天”,旁基為元宋長者榮甫祠,法蔭堂在毗廬閣右,歸云閣左,藥地愚者建方丈在殿左。寺基左山脊為五笑亭,亭稍下一坡臨龍潭為釣臺寺,南數十式為凝翠亭,守道趙進美新之。翠亭上有晚對軒,知縣于藻建,今廢。臨澗閣,唐刺史韓衢建。曼殊閣、雷泉亭、洗耳亭,唐刺史李彤建。印水磯茅亭,唐刺史張勉建。水閣,刺史韋悅建。徘徊亭、百花亭,刺史謝良弼建。寢堂,元僧定休建。善法堂、傳心堂,元元監建。蒙堂,元師鞏建。歸云閣、詹卜軒,胡瑜書額,今皆廢”。

青原山凈居寺山門,“青原山”三字為文天祥手書

山門前待月橋及祖關牌坊,“祖關”二字為顏真卿手書

凈居寺作為禪宗七祖行思禪師道場,在中國佛教史上地位自不必說。但更吸引人的還是他的文化底蘊和山寺風光。

吉安最早的書院青原書院(后改名陽明書院),也設在青原山上。歷代文人學士多慕名而來,游山禮佛,講學授徒,吟詩作賦,留下許多珍貴墨跡,僅《青原山志》就收集詩文500多篇。顏真卿、黃庭堅、李綱、王守仁和文天祥等人的手跡石刻更為山中之墨寶。

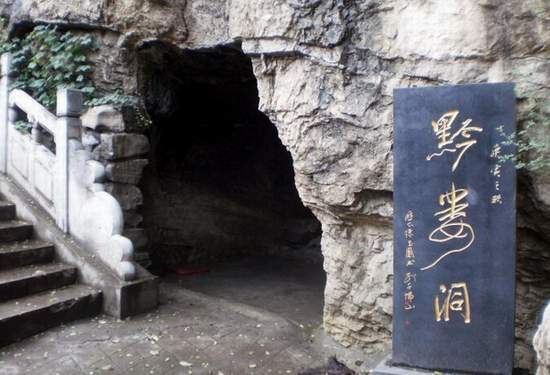

現山中有凈居寺、七祖塔、飛來塔、祖關、待月橋、迎風橋、龍潭、虎跑泉、試劍石等名勝古跡供游覽,處處留下古人興吟詠的手筆詩章。其中顏真卿篆書的“祖關”牌坊,文天祥手書的“青原山”靜居寺山門,黃庭堅手書的《游青原次韻周元翁》八通石碑,宋朝抗金名相李綱的《游青原山記》11塊石碑,被歷代譽為“青原墨跡四寶”。另外還有明代著名理學家王守仁手書的“曹溪宗派”石碑,明末“四公子”之一方以智手書的“天在山中”,都是古跡墨寶。據《青原山志略》記載,贊詠青原山的詩篇有近500首。除上述詩文外,唐代詩人杜甫,北宋蘇東坡,南宋大臣周必大等也為青原山題詩作文。宋代江西派代表人物黃庭堅除《游青原次韻周元翁》外,還有詩作《次韻吉老知命同游青原二首》。據《青原山志》唐代寺前還有唐代著名學者段成式的“寺記”,“天寶六年碑”,“北宋紀事”中還載有有“蔣之奇碑”,翠屏山之陽有“五賢祠”。寺基左山脊有五笑亭,亭稍下一坡臨龍潭為釣臺寺,南數十式為凝翠亭,翠亭上有晚對軒;寺外還有臨澗閣、曼殊閣、雷泉亭、洗耳亭、印水磯茅亭、水閣、徘徊亭、百花亭等亭閣;寺內還有善法堂、傳心堂、蒙堂、歸云閣、詹卜軒等等,“今皆廢”。

南宋著名學者周必大在《遊記》中記他在孝宗隆興元年(1162)游清源山的情形,其中寫道:

隆興元年十月戊午朔丙寅,遊青原山凈居寺七祖大師行思道場也。自永和鎮渡江,行六七里,岡巒環擁。逼山門方見瓦屋,其寺頗迫窄。塔在山之巔,躡階上下,塔左有三泉。號:卓錫、虎跑、雷震。顏魯公題,及元豐六年黃魯直二詩并刻泉側。飯罷,南過釣臺,面對大山,下臨清溪,氣象幽深,可以隱居。溪淺而源遠,其支流循寺而出。唐大中五年四月前刺史段成式〈寺記》〉云:景龍三年為蘭若,天寶十載為寺。所載亭臺頗多,今皆不可考。

可見上面提到的許多文物如段成式的“寺記”,黃庭堅的《次韻吉老知命同游青原二首》,顏真卿題寫的“卓錫、虎跑、雷震”三泉刻石仍存,只是廟宇規模很小。

靜居寺處于清源山間。青原山海拔320米,峰巒連綿10余公里,山上古木蓊郁,奇葩芬芳;碧泉翠峰,各具情趣。潭、泉、溪、峽共30余處。有噴雪、虎咆、珍珠、百茅溪、小三疊、飛龍潭等泉,攀天岳、芙蓉、翠屏、鷓鴣、西華、華蓋等奇峰,挺拔巍然,秀色可悅;還有試劍、石漱、青峽、墜字石、劍臺、滴水崖、飛云石等名勝,飛瀑怪巖,古木蓊郁,奇葩芬芳,碧泉翠峰,各具情趣。因此凈居寺自古便人“天上云居”之說。南宋詩人楊萬里贊它是:“山川江西第一景”。

青源山靜居寺風光

十三、山東

78、濟南市千佛山興國禪寺

落在濟南市南約2.5公里處的千佛山上。千佛山風景優美,層巒迭嶂,蒼秀深幽,是濟南市著名的游覽勝地。它古稱歷山,相傳舜虞曾躬耕于此,故有舜耕山之稱。隋唐時期,山東佛教昌盛,這里的懸崖峭壁上雕鑿了眾多佛像,又建千佛寺,故稱名“千佛山”。 為以北魏、隋代石刻佛像所在地、著名的千佛山首剎。1983年被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院。

隋開皇年間,僧眾在舜耕山鐫佛像多尊,并建“千佛寺”,始稱千佛山。唐貞觀年間(627-649)“千佛寺”改名“興國禪寺”,寺名歲沿至今。南宋紹興年間(1131-1162)重修擴建。元末明初因戰亂,寺院已“兵焚廢弛,殿堂蓁蕪,無存一磚一瓦”。明成化四年(1468)德府內官蘇賢捐資重建佛殿、僧寮和庫房,殿內重塑釋迦牟尼佛、大悲觀音、地藏王菩薩、十八羅漢、四大天王等像,遂成香火勝地。清朝嘉慶至咸豐年間(1796-1860)又加以修葺,并增建觀音殿等建筑。民國七年、十六年和建國后的五十年代都有較大的修繕。1959年辟建公園,占地面積166公頃。“文化大革命”中佛像被毀,大雄寶殿因遭白蟻而拆除。1983年國務院確定興國禪寺為全國漢族地區佛教重點寺廟。1984年以來進行了全面維修,恢復了原貌。

濟南千佛山興國禪寺山門,中國佛教協會原會長趙樸初題額

興國禪寺居于千佛山山腰,現存寺廟主要是明清時格局和規模。共有7座殿堂,分四個院落,習稱“東廟”和“西寺”。東廟原是一個佛、道、儒各教混雜的禪院,反映出我國古代的傳統文化和佛教文化相互交融的特色。院內有大舜祠、文昌閣、魯班祠,文昌閣,一覽亭,北魏,唐,宋時代的石刻造像。西寺是興國禪寺的主要部分。內有大雄寶殿,觀音堂,彌勒殿,對華亭。南側千佛崖,存隋開皇年間的佛像10余尊。寺外山崖上由西向東,次有龍泉洞,極樂洞,黔婁洞,呂祖洞等名勝古跡。

興國禪寺依山而建,從西盤路拾級而上,經過古木掩蔭的唐槐亭、“齊煙九點坊”、穿過“云徑禪關”坊,迎面就是興國禪寺的大門。“齊煙九點”牌坊名是借用唐代詩人李賀《夢天》中的名句:“遙望齊州九點煙,一泓海水杯中瀉”。中國古代將神州大地分為“九州”,齊魯大地屬于“齊州”。當地人也將“九點”落實為北郊的“臥牛山、華山、鵲山、鳳凰山、標山、藥山、北馬鞍山、粟山、筐山 ”九座山峰。“齊煙九點”也是登山拜寺必經必游之地。站在“齊煙九點”牌坊處眺望四方,視野開闊,北郊的九座群巒拱衛,“處處泉水、家家垂楊”的泉城濟南盡收眼底。

興國寺前的“齊煙九點” 牌坊

從“齊煙九點”拾級而上,便是“云徑禪關”坊。“云徑禪關”后即是興國寺山門。山門面西,門樓黑色大理石上雕刻“興國禪寺”四個金色大字,為原中國佛教學會會長趙樸初先生題寫。兩側楹聯:“暮鼓晨鐘警醒世間名利客,經聲佛號喚回苦海夢迷人”。山門兩側為鐘鼓二樓。新建的彌勒殿和大雄寶殿坐東面西,大殿正中須彌座上祀釋迦牟尼木雕像,南北兩壁為文殊、普賢和十大弟子立像。南配殿為觀音殿,外匾“慈航普渡”,北殿為臥佛殿。院中新置“萬年寶鼎”、“雙耳香爐”和“青銅云板”等。

興國寺最有價值也最吸引人的是寺內南側的千佛崖。崖壁下有極樂洞、龍泉洞、黔婁洞3個自然洞穴,9座石窟,現存隋開皇年間和唐貞觀年間開鑿的石窟造像群。最早為隋開皇七年(587)劉茂景敬造的彌勒像。還有部分是唐代貞觀年間造像,尚能看出全貌的有130余尊,樓刻精湛,是研究隋唐石刻藝術的重要史料。其中極樂洞中的佛像最為宏偉、精湛。是寺內石窟造像的主體。洞內有佛像87尊,正面石壁上鐫刻西方三圣,中間阿彌陀佛跏趺而座,像高3米,跏趺而坐,左右侍立觀世音、大勢至二大士像,各高2.5米,三圣佛神態安詳自如,雕工精細,線條優美,是隋代石刻精品。其他造像因洞就勢,大小不等,均鑿壁而成。

興國寺極樂洞

極樂洞內“西方三圣”石雕

龍泉洞

洞內有水深3米的泉水,洞內有懸巖浮雕佛像20余尊。洞內下方為一天然積水池,水深約3米,清澈見底,為當年僧侶食用水源。明代《歷泉》作者劉勒曾贊此泉:“云繞山寺寶,苔浸石佛頭。洞中多法水,為客洗煩愁”。

極樂洞左面的龍泉洞

黔婁洞

春秋時齊國高士黔婁隱居之所。黔婁戰國時期魯國人,是齊國有名的隱士和著名的道家學,曾著書四篇,闡明道家的主旨,盡管家徒四壁,然而卻勵志苦節,安貧樂道,視榮華富貴如過眼煙云,齊、魯國君都請他做官,他堅辭不就。齊威王曾親臨此洞請教,為了表示尊重,他遠遠就下馬脫靴,徒步進洞。他妻子也是同道:黔婁死后,因家貧如洗,蓋體的被子太短不能蓋滿全身,有人建議將被子斜蓋以蓋住全身,黔婁的妻子說:“斜之有余,不如正之不足,先生生前不斜,死后斜者,不是先生之意。”

黔婁洞洞高約2米,洞深數丈,曲折回環,內有一20多平方米的空間鐫黔婁坐像和6尊佛像,已殘缺不全。1980年對洞穴進行了整修,在洞內迎門石壁上鑲嵌石碑一塊,記載了黔婁子的上述故事。

黔婁洞

千佛巖東,在高出寺院10米的平臺上,有明代建造的“對華亭”,原是僧人坐禪習靜、講經說法的地方,也是居高臨下觀賞泉城美景的好處所,現在這里是寺院客堂。寺內北廊房墻上鑲有趙樸初撰寫的“齊魯青來”和董必武、郭沫若游千佛山而作的詩詞碑刻。從興國禪寺上行至東西盤道分叉處,沿小路順山勢西行約四、五十米,有一塊15平方米的崖壁,光滑平直像一座巨大的影壁,上刻有“第壹彌化”四個大字,每字高兩米多,是全省最大的石刻。