中國歷代名剎、高僧簡介(五)

73、普陀山寺廟群

普陀山是我國佛教四大名山之一,佛教傳為觀音菩薩道場。位于杭州灣以東約100海里,是舟山群島中的一個小島,全島面積約12.5平方公里,呈狹長形,南北最長處為8.6里,東西最寬外3.5公里。最高處佛頂山,海拔約300米。

如此美麗,又有如此眾多文物古跡的小島,在我國可以說是絕無僅有。普陀山的名稱,出自佛教《華嚴經》等六十八卷,全稱為:“補坦洛迦”、“普陀洛迦”,是梵語的譯音,意為“美麗的小白花”,由于中國歷代帝王多建都在北方,所以自元朝以來,慣稱此山為“南海普陀”。普陀山又有“五朝恩賜無雙地,四海尊崇第一山”的美譽。

普陀山同時也是著名的海島風景旅游勝地。普陀山的海天景色,不論在哪一個景區、景點,都使人感到海闊天空。雖有海風怒號,濁浪排空,卻并不使人有驚濤駭浪之感,只覺得這些異景奇觀使人振奮。來此旅游的人,在島上的小徑間漫步,經常可以遇到身穿袈裟的僧人。美麗的自然風景和濃郁的佛教氣氛,使它蒙上一層神秘的色彩,而這種色彩,也正是它對游人有較強吸引力的所在。

普陀山既以海天壯闊取勝,又以山深邃見長。登山攬勝,眺望碧海,一座座海島浮在海面上,點點白帆行駛其間,景色極為動人。前人對普陀山作了這樣高的評價:“以山而兼湖之勝,則推西湖;以山而兼海之勝,當推普陀。”

普陀山的風景名勝、游覽點很多,主要有:普濟法雨、慧濟三大寺,這是現今保存的二十多所寺庵中最大的。普濟禪寺始建于宋,為山中供奉觀音的主剎,建筑總面積約11000多平方米。法雨禪寺始建于明,依山憑險,層層疊建,周圍古木參天,極為幽靜。慧濟禪寺建于佛頂山上,又名佛頂山寺。奇巖怪石。著名的有盤陀石、二龜聽法石、海天佛國石等二十余處。在山海相接之處有許多石洞勝景,最著名的是潮音洞和梵音洞。

沙灘:島的四周有許多沙灘,但主要的是百步沙和千步沙。千步沙是一個弧形沙灘,長約3里,沙細坡緩,沙面寬坦柔軟,是一個優良的海水浴場。夏天去游覽,可帶上游泳衣在這里暢游。

樹木:島上樹木蔥郁,林幽壑美,有樟樹、羅漢松、銀杏、合歡等樹,大樟樹尚有1000余株。其中有一千年古樟,樹圍達6米,蔭覆數畝。還有一株“普陀鵝耳櫪”,為中國特有珍稀植物,現僅存一株母本,是國家一級保護瀕危物種。普陀山留傳著許多有關佛教的民間故事。

普陀山寺廟群島

普陀山作為佛教勝地,最盛時有82座寺庵,128處茅篷,僧尼達4000余人。其中普濟、法雨、慧濟,世稱普陀山三大寺,1983年被國務院定為全國漢族重點寺院。

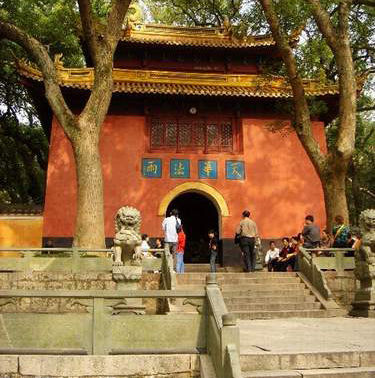

普濟寺????

俗稱前寺,位于舟山市普陀區普陀山白華頂的靈鷲峰南麓,是全山219處寺院中最大的一處,供奉觀音大士的主剎。1983年,被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院。它的前身是“不肯去觀音院”,創建于后梁貞明二年(916),唐大中年間(847-859年),日僧慧鍔請五臺山觀音像歸國,因風阻上岸與山民張氏在潮音洞上共建此院供奉觀音。后梁末帝貞明年間(915-920年),由“不肯去觀音院”擴大為寺,后遷到現在這個地方的(一說最早的不肯去觀音院即建于此地)。宋代先后改名為“五臺圓光寺’’與“寶陀觀音寺”,香火始盛。宋嘉定七年(1214),皇帝御書“圓通寶殿”匾額,定為專供觀音的寺院。明洪武十九年(1421)實行海禁,命湯和進山燒殿毀佛,并將僧人遷到明州棲心寺(今寧波七塔寺),直至明孝宗弘治元年(1488年),才迎佛回山,重建寺院。明孝宗嘉靖年間(1522-1566),普陀山的寺廟被毀,寶陀觀音寺也未能幸免。明神宗萬歷三十三年(1605),朝廷派太監張千來山擴建寶陀觀音寺于靈鷲峰下,并賜額“護國永壽普陀禪寺”,寺廟規模宏大,一時甲于東南。康熙八年(1669),荷蘭殖民者入侵普陀,該寺除大殿未毀外,其余均蕩然無存。康熙三十八年(1699),修建護國永壽普陀禪寺,并賜額“普濟群靈”,始稱“普濟禪寺”。清雍正九年(1731),擴建殿堂及用房,寺廟規模之大,前所未有。

普陀山最大的寺廟普濟寺??

歷代普濟寺高僧有:

日本僧人慧鍔,又作惠萼、慧萼、慧諤,日本天臺宗始祖最澄之高足。唐會昌元年(841)首次入唐求法,朝拜五臺山,登天臺山過冬。為求五臺山供養費,次年春,乘唐人李鄰德船返國。會昌四年(一說五年)攜帶日本桔皇后手制繡文袈裟、寶幡、鏡奩等再次入唐,送供養費至五臺山,到杭州靈池寺謁見齊安國師,聘請國師之高足義空長老,于大中元年(847)年六月乘張友信、元凈等人船回日本,在日本開創佛教禪宗。咸通三年(862),慧鍔等三次入唐求法,隨平城天皇子真如法親王搭乘張友信、全文習、任仲元等人船從日本肥前國值嘉島出發,航海4天,于九月七日到達明州(寧波)石丹岙。咸通四年(863)春,在五臺山嶺頭中臺精舍請得觀音圣像一尊,肩負至明州開元寺。四月,覓得張友信船歸國,途經梅岑山(普陀山)潮音洞附近,遇風濤,舟不能行。夜夢一胡僧曰:“汝但安吾至此山,必令便風相送。”鍔以夢泣告眾人,皆驚異,乃誅茅置像于洞側,祈拜而去。居民張氏請像供奉于宅,稱“不肯去觀音”。至后梁貞明二年(916),地方官府在張宅故址建“不肯去觀音院”。宋元豐三年(1080)詔改“寶陀觀音寺”(今普濟禪寺)。后人尊慧鍔為本山佛教第一祖師。清康熙間潮音和尚題其像贊云:“親從五臺來,欲向日本去。普門名號遍十方,何必繪像圖歸計。忽然舟不行,菩薩應無住。聽其止而休,此貨已成滯。一山名勝待師開,天下群瞻兩足地。”

后梁貞明二年(916)所建“不肯去觀音院”:普陀山最早寺院

印光法師(1861-1940),號常慚愧僧,俗家姓趙名丹桂,又名圣量。陜西合陽縣赤城東村人。幼隨胞兄習儒經,涉獵釋教經典,矢志參佛。12歲在終南山蓮花洞出家,后赴北京紅螺山資福寺。光緒十九年(1893年),印光隨普陀山法寸禪寺赴北京請藏經的僧人化聞來普陀山,遂在法雨寺研究佛經,長達四十余年。來山向他問道的人絡繹不絕,有數萬人在他的影響下皈依佛教。1930年,印光在蘇州靈巖山寺凈土道場,弘揚凈土法門。1941年圓寂,僧眾推他為“凈土宗第十三代祖師”。后人在普陀山法雨寺將其方丈室辟為紀念堂,以紀念這位高僧。印光大師一生著述甚豐,遺著有《印光法師文鈔》四卷、續編《文鈔》二卷、《增廣印光法師文鈔》。

普濟寺在規劃布局和建筑設計上獨具匠心,是中國寺院建筑的典型代表和浙江清代官式建筑的重要遺存,具有較高的歷史文化和藝術價值。普濟寺占地37019平方米,建筑面積11400平方米共有10殿、12樓、7堂、7軒,計23l間。全寺有六進殿堂,自南向北貫串在一條中軸線上。整組建筑坐北朝南,寺前有石牌坊、照壁、御碑亭、八角亭、瑤池橋、海印池附屬建(構)筑物等,沿中軸線依次筑有正山門(御碑殿)、天王殿、圓通殿、藏經樓、方丈殿等。主殿兩旁有鐘樓、鼓樓、配殿、客房等。

普濟寺前有一個廣約15畝的蓮池,名叫海印池,亦名放生池,建于明代。池上筑橋三座。中間一座,橋面平闊,北接著普濟寺的正門,南銜御碑亭。橋中有一湖心亭,又稱八角亭,正對普濟寺山門。周圍玉液擁抱,粉墻環繞。夏日荷花盛開,綠葉田田,紅花亭亭,景色迷人,憩此玩賞,憑欄臨風,清香撲鼻,頓覺暑氣全消,令人心曠神怡。橋南的御碑亭,在湖心亭前,與海印池相連。亭系清雍正九年(1731年)所建,中豎雍正所書丈六白玉碑一方,高3米,寬1.5米。碑文記載普陀山歷史,碑額上雕龍栩栩如生,書法遒勁剛健。石刻非常精美,可謂雙絕,碑極名貴。

普濟寺前蓮池和中間橋上的御碑亭

御碑亭內雍正所書丈六白玉碑

東面一座為拱橋,稱永壽橋,長40米,寬7.5米,高6米,系明萬歷十四年(1586年)所建。橋上石欄柱頭,刻有獅子40座,形態各異,生動逼真。石橋古樸典雅,為雕刻中的珍品。橋前有菩薩墻影壁,上書“觀自在菩薩”五個大字,字高五尺,蒼勁有力。墻旁刻有《心經》,頌云:“海上有山多圣賢,眾寶所成極清凈;勇猛丈夫觀自在,為度眾生住此山。”西面一座為長堍拱橋,四隅鏤有龍首,逢雨水從龍嘴噴出,似裊裊輕煙。蓮花池三面環山,四周古樟參天,每年六月蓮花盛開,池中樹影、亭影、橋影倒映,構成一幅美妙的圖畫。夏夜入靜,荷香沁人,池中銀花伴月影,形成普陀山十景之一-“蓮池夜月”,令人流連忘返。

御碑殿??

在山門內,有明萬歷、清康熙時的御碑三塊,正中一塊刻的是普濟禪寺歷史沿革,立于3.5噸重的赑屃上,赑屃昂首伸頸,服珠能轉動,可見其雕刻之精。

鐘鼓樓

山門東側是鐘樓,重檐歇山,內懸大銅鐘一口,重3500余公斤,鑄于清嘉慶十二年(1807年)。西側有鼓樓,建筑形式同鐘樓。

大圓通殿

是普濟寺的主殿,相當一般寺廟的大雄寶殿,圓通是觀音菩薩的別號,這座殿供奉的正是觀音菩薩。殿堂宏大巍峨,殿面闊7間,進深6間,重檐歇山,黃琉璃頂,九踩斗拱,門心板雕二龍戲珠。大殿可容數千人,有“活大殿”之稱。殿前平臺周有石雕欄板,臺中有鋼鼎爐,高約4米,上鑄,“普濟禪寺”、“千秋寶鼎”、“光緒辛丑(即1901年)冬月吉旦”等字樣。殿內正中端坐著高達8.8米(毗盧觀音趺伽坐像本身高6.5米,座高2.3米)的觀音菩薩,全身金黃,眉清目秀,慈祥含笑,身邊站立著她的門徒善財和龍女,神態天真活潑。

東西兩壁又各塑有16尊不同服飾,不同形態的菩薩,稱觀音三十二應身,即觀音以不同身份教化世人時的現身說法形象。主殿兩旁建有配殿。東首文殊殿,供奉應化于五臺山的文殊菩薩;西首普賢殿,供奉應化于峨眉山的普賢菩薩。兩側回廊是羅漢堂,各塑9尊共18尊羅漢。

普濟寺內有龍眼泉、菩提泉、菩提井。

大圓通殿高達8.8米主像毗盧觀音

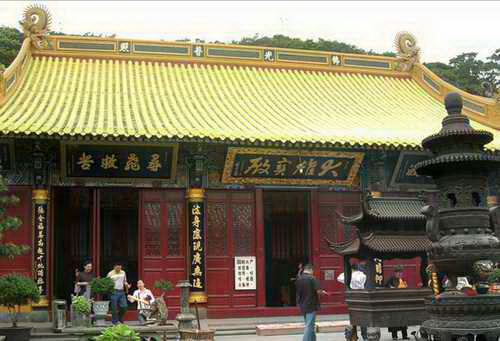

法雨寺

為普陀山三大寺之一,也稱后寺,在浙江省舟山市普陀山白華頂左、光熙峰下,距普濟寺2.8公里。

普陀山三大寺之一法雨寺

法雨寺創建于明萬歷八年(1580),麻城僧大智(名真融)從西蜀華瑩山普陀禪佛,見此地泉石幽勝,結茅為庵,取“法海觀音”之義,題名“海潮庵”;萬歷二十二年改名“海潮寺”,萬歷二十六年(1598年)寺毀于火;萬歷三十三年(1605年)增建殿宇,次年朝廷救敕“護國鎮海禪寺”匾額并《龍藏》一部。后幾經兵火,寺院遭毀,至康熙二十六年(1687年),別庵和尚前來住持,再度擴建。清康熙二十八年,普濟、法雨二寺領朝廷賜帑,同時興建;后法雨寺的明益禪師又孤身入閩募資,歷時三年,將所募財物用以建圓通殿,專供觀音佛像,兩年后又建大雄寶殿,供諸菩薩。

康熙三十八年(1699年)清朝廷又賜金修寺,修繕大殿,并賜“天華法雨”和“法雨禪寺”匾額,改名“法雨寺”沿用至今。雍正九年(1731年)又進行大規模擴修,從此殿堂樓閣,規模宏偉,雕梁畫棟,輝煌瑰麗,遂成東南名剎;同治、光緒年間又陸續建造殿宇。“文革”間全部佛像被毀。1983年開始由普陀山佛協大規模修復,重建拜經樓,大修九龍殿。1987年在天王殿外新建九龍壁和石經幢2座,1995年在蓮池畔建石碑坊1座。1983年被國務院定為全國漢族重點寺院。2006年5月25日,法雨寺作為清代古建筑,被國務院批準列入第六批全國重點文物保護單位名單。

法雨寺占地33408平方米,現存殿宇194間,計8800平方米,依山取勢,分列六層臺基上。入山門依次升級,中軸線上有天王殿,后有玉佛殿,兩殿之間有鐘鼓樓,又后依次為觀音殿、御碑殿、大雄寶殿、藏經樓、方丈殿,印光法師紀念堂等。

現寺宇龐大,有殿宇194間,分列六層臺基上。有天王殿、玉佛殿、九龍觀音殿、御碑殿、大雄寶殿、方丈殿、印光法師紀念堂等。

法雨寺寺門

不在中軸線上,而在東南角上,建筑為重檐方亭,也不同于一般寺院山門,匾額表藍底金字,上題“天花華雨”四字。寺門亭西是影壁,原是磚雕三龍壁,上書梵文“唵嘛呢叭”,意即神力不可思議,“文革”中被毀。1987年,在這里建立了九龍壁一座,寬12米,高9米,厚1米,全部用青石浮雕砌成,群龍飛舞,栩栩如生。

法雨寺獨特的山門及題額

天王殿

重檐歇山,檐間額題“天王殿”,為兩座五座石經幢塔。天王殿前古樟厲林,中間甬道兩側豎有旗桿兩根,這也有別于山上其他寺院,據說,其一根已變換過七八次,而另一根雖常被香客當作神物,剝皮作藥,但仍名巍然高聳,故有“后寺活旗桿”之美稱。

法雨寺天王殿

九龍觀音殿

又稱“圓通殿”,為法雨寺主殿,寺內各殿以九龍殿建筑最為輝煌。大殿是清康熙三十八年(1699年)康熙皇帝賜“法雨禪寺”額時,批準法雨寺住持性統的奏請,仿明故宮九龍殿蓋成,為目前國內寺院建筑上規格最高的一座佛殿。殿中“九龍盤拱”等建筑系康熙時由金陵(南京)明舊宮九老殿遷移于此,甚為珍貴。殿高22米,面寬7間,深5間,重檐歇山,黃琉璃頂,斗拱承托。內槽九龍藻井,一龍盤頂,八龍環八柱昂首飛舞而下,正中琉璃燈宛若一顆明珠,組成九龍搶珠立體圖案。殿內八根金柱的柱礎是精致的雕龍磚。藻井是按古樸典雅的九龍戲珠圖案雕刻的。正中供奉毗廬觀音像。殿前有古樹十馀株,其中有兩棵銀杏高入云天,樹圍粗約三抱。東側的龍鳳柏蟠屈如虬螭,形奇狀怪。殿臺前三面石欄板上分刻二十四行孝圖,取自元郭居敬編輯的古今二十四孝子故事。

九龍觀音殿正中供奉毗廬觀音像???????

觀音殿內九龍戲珠圖案的藻井

玉佛殿

原供有清光緒八年(1882)普陀山僧人慧根赴印度禮佛,途經緬甸時請得的釋迦牟尼玉佛像一尊,像高2米,玉色皎潔,雕琢極工。文革中被毀,現在供奉的玉佛高1.3米,是1985年從北京永樂宮移來的。大雄寶殿面寬五間,進深四間,前有外廊,斗拱承擔,殿中供三世佛。殿東耳殿三間,為“三圣殿”,供三圣立像。西耳殿三間為“關帝殿”,供關公金坐像。兩側配房(客堂)各五間。

方丈院

在全寺最高處,二層檐樓房一排共27間,分隔為五個院。中間七間過去為印光法師方丈室,后改為紀念堂。印光法師(1861-1940年),俗名趙紹儼,被稱為“凈土宗第十三代祖師”。清咸豐十一年(1861)生于陜西,21歲在終南山蓮花洞出家,光緒十九年(1893),印光隨僧人化聞赴普陀山法雨禪寺,遂在此研究佛經,長達40余年。后到蘇州靈巖寺建立凈土道場。

法雨寺山門前有一段香道,稱“玉堂街”。之所以叫“街”,是由于過去香道兩旁寺院眾多,且山上巖珍石奇,珠璣琳瑯,沿途羅陳,宛若街市。這條玉堂街如一條金絲線,將洪筏房、法華洞、仟人井、朝陽洞、悅嶺庵、大乘庵、香林庵、雨華庵、楊枝庵、法雨寺等風景點珍珠似地串了起來。沿街而行,游人香客都必然要去楊枝庵拜謁普陀三寶之一的楊枝觀音碑。楊枝庵在雪浪山西,清涼崗下。明萬歷十六年(1588)抗倭名將侯繼高督師海疆,順游普陀,將歷年所得閻立本和吳道子所繪觀音像勒石,植碑于寶陀寺(今普濟寺)前殿。萬歷二十六年(1598年),殿宇毀于兵災,碑亦遭劫。至萬歷三十六年(1608),寧紹參將劉炳文覓得閻立本觀音碑拓本,請名匠重新勒刻楊枝觀音碑,并建庵供奉,遂以“楊枝庵”命名。三百多年來,殿宇幾經廢興,此碑得以幸存,是普陀山一件藝術瑰寶。碑石高2.5米,寬1.2米,中間刻觀音大士立像,珠冠錦袍,纓珞飄披,右手執楊枝,左手托凈瓶,袒露趺足,端祥莊嚴。碑右鐫“唐閻立本書”,左間刻“明定海備倭梁文、臺州癢生劉聚福同勒”,下端刻“武林孫良鐫”。此畫像線條流暢,造型壯麗,刻劃細膩,剛柔相間,造詣深湛,確系藝術珍品。玉堂街的盡頭就是海會橋,此橋是進入法雨寺的正路,橋為光緒十五年(1889年)法雨寺住持化聞募修而成。橋前古木參天,極為幽靜。

沿街而行,還可東望千步金沙美景,西賞煙墩,前望象王諸峰的翠靄。古人頌此路:“竹內鳴泉傳飛語,松間群路露金強。山到曲處皆藏寺,路欲窮時又遇僧。”此路原為沙路,行走不便。明萬歷年間(1573-1619),法雨寺僧人如珂募石徹成石板路如珂字玉堂,后 人紀念他筑路功績,以其字“玉堂”名路。“珠茅秋石見康莊,以字題名變亦不忘。從此腳跟歸正路,濤聲山色轉風光”,詩句中所記的便是這件事。

法雨寺不遠處的“千步金沙”空曠舒坦,海浪聲日夜轟鳴,北宋王安石曾贊之“樹色秋擎書,鐘聲浪答回”。

法雨寺東“千步金沙”美景

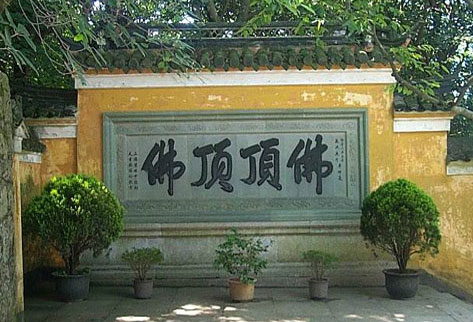

慧濟寺

慧濟寺位于浙江省普陀山之佛頂山(又稱“白華頂”、“菩薩頂”)右上方,是國務院確定的漢族地區佛教全國重點寺院。寺最早時僅有石亭,明朝僧人慧圓始創“慧濟庵”,至清乾隆五十八年(1783)僧人能積擴庵為寺。光緒三十三年(1907)僧人德化請得《大藏經》,又經僧人文正大力建造,遂成巨剎。與普濟、法雨共稱“普陀山三大禪寺”。

慧濟寺占地面積二十余畝,建筑面積五千五百平方米,布局不規則,頗具江南園林特色。該寺山門簡樸,上寫“慧濟禪寺”。天王殿與普陀山其它寺院不同,系硬山建筑。主殿大雄寶殿供奉釋加牟尼佛像,兩邊侍立阿難與迦葉。大殿兩廂各塑有十尊塑像,是佛教傳說中的“二十諸天”,后兩側供觀音及千手觀音木雕像。大雄寶殿屋頂全用天藍、淡綠、鵝黃、紫紅等色琉璃瓦蓋成,陽光下映出萬道彩紅,形成“佛光普照”的綺麗景觀。寺內現存御印三枚,其中清乾隆六十年(1795)賜金印一枚,印文是“敕建南海普陀名山觀音寶印”,嘉慶元年(1796)賜翠玉印一枚,印文是“南海普陀佛頂觀音大士寶印”;明萬歷三十三年(1605年)賜銅印一枚,印文為“敕建南海普陀禪寺觀音寶印”。

普陀山慧濟寺大雄寶殿

慧濟寺后門左側有普陀山三寶之一的“普陀鵝耳櫪”。該樹從地表處分兩杈并列長出,在一丈多高處又分兩杈,往上再有規律地一分為二,故又稱“夫妻樹”。這棵樹是二百多年前由緬甸僧人到普陀山朝拜時攜來,目前為世界稀有植物。1932年經植物學家鄭萬均先生鑒定,認為是一新樹種,定名為“普陀鵝耳櫪”,被列為國家二級保護樹種。另有被譽為“佛光樹”的新姜子木,也是稀有樹種,好似一個報春的使者,每當春天農歷二月十九觀音大士圣誕之日,它的嫩梢枝葉就披上金黃色的絨毛,在陽光里熠熠閃光,為佛國增光添彩。

佛頂山是普陀山最高處,晴天四望,遠山近礁,環列奔趨,遇山雨欲來,則白霧圍繞山腰,漸至混蒙,云扶石都如青帆一片,出沒云濤,充滿詩意。歷來有“不上佛頂,等于未到普陀”之說。華頂還可看到罕見的海市蜃樓和佛光。民國五年,孫中山與胡漢民等人乘“建康”號軍艦,往舟山群島視察,順道登上了普陀山,看到了可遇不可求的海市蜃樓,并寫下《游普陀山志奇》:“……纖回升降者久之,已登臨佛頂山天燈臺。憑高放覽,獨遲遲徘徊。”

已而旋赴慧濟寺,方一遙矚,奇觀現矣:則見寺前恍然大矗立一偉麗之牌樓,仙葩組錦,寶錦舞風,而奇僧數千。窺厥狀,似乎來迎客者。殊訝其儀觀之盛,備舉之捷。轉行近益僚然,見中有一大圓輪,盤旋極速,莫識其成以何質?運以何力?方感想間,急杳然無積,則已過其壓處矣。既入慧濟寺,丞詢之同游者,均無所睹,遂詫以為奇不已。余腦藏中素無神異思想,竟不知是何靈境?然當環眺于佛頂臺時,俯仰間大有宇宙在乎手之慨。而空碧濤白,煙螺數點,覺平生所經,無似此清勝者,耳聞潮音,心涵海印,身境澄然如影,亦既形化而意消。鳴呼!此神明之所以內通歟?民國五年八月二十五日,孫文志。”原墨跡掛于普濟寺客堂,惜毀于十年浩動。

由法雨寺到慧濟寺需經香云路登高而上,全程有石級1088層,約二華里。清光緒三十年(1904)由慧濟寺住持文正,東監院慶禪募資砌石而成,路旁又設鐵欄桿。一路青山綠水,鳥語花香,沁人心脾。路西的青玉澗,自山頂至山麓,一帶飄流,淙淙汨汨之聲,時有所聞。過香云亭向前,有略呈方形巨巖矗立路側,垂面上鐫數尺見方四個大字:“海天佛國”,為明朝抗倭名將侯繼高所書。“海天佛國”石上又疊一石,狀如巨鐘,高插青冥。石上有摩崖題刻“云扶石”三字。云扶石上有一小潭,如碗若缽,承受天露,日積月累,清冽不腐。

慧濟寺最高處佛頂

陳友冰編寫

參考資料:杜繼文《佛教史》、湯用彤《魏晉南北朝佛教》、薛林平《中國佛教建筑》、張馭寰《中國佛教寺院建筑講座》、曹昌治、羅哲文《中國古代建筑:佛教》、周維權《中國園林史》、陳友冰《《應用美學》、《文化專題電視系列片:中國寺廟》、互聯網