中國歷代名剎、高僧簡介(五)

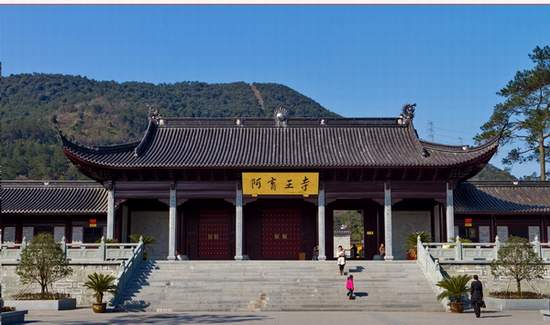

67、鄞縣阿育王寺

位于浙江省鄞縣鄮山南麓,為我國佛教禪宗名寺,佛教“中華五山之一”,素有“東南佛國”之稱。1983年被國務院確定的漢族地區佛教全國重點寺院。阿育王寺因寺內珍藏有釋迦牟尼的真身的舍利及玲瓏精致的舍利寶塔而聞名中外,深為國內外佛教信徒所崇敬仰慕,日本古代來我國求法高僧多曾在此寺研修。

寧波阿育王寺

據傳孔雀王朝的阿育王皈衣佛教,造了八萬四千座寶塔,每座塔中均藏釋迦牟尼佛的真身舍利。造好后,“會羽飛息”護送遍安于天下“八吉祥六殊勝地”。西晉太康三年(282年),僧人劉薩訶(法名慧達)決心尋找寶塔,當他由北而南走遍山澤,來到鄮山鳥石岙(現北侖區大碶鎮)時,忽聞地下有錚錚鐘聲,便誠心祈禱膜拜,誦經念佛,三天三夜后,果見從地里涌出眩人心目的小寶塔,塔四方五層,高約尺四,方廣七寸,內懸寶磬,中綴舍利。這就是阿育王所造的那八萬四千座舍利塔之一。慧達尋得寶塔后,即就地修持行道,結茅供養。東晉義熙元年(405年),安帝敕建塔亭、禪室,賜二十七個僧人守護,這就是阿育王寺。南朝宋元嘉二年(425年),宋文帝敕寺僧佑創寺院,立阿育王常住田。十二年又建塔寺。至此阿育王寺已初具規模。

梁武帝蕭衍大興佛教。普通三年(522年),武帝賜“阿育王寺”額,并擴建寺院。大同五年(539年),梁武帝聽說阿育王寺藏舍利塔的木浮圖遭損壞,立即下詔,由其孫岳陽王蕭察負責把原三層的浮圖增為五層;賜黃金五百兩,造銅佛四百軀,寫經論五百卷,鑄四鐵鼎以鎮四角;撥兵士三千在舍利塔周圍設營防守;敕免阿育王寺田賦。自此阿育王寺名聞天下,塔居神州第一。

唐天寶三年(744),著名高僧鑒真和尚第三次東渡日本闡揚律宗,船在舟山海面觸樵沉沒,鑒真及隨員被救起,安頓在阿育王舍利塔殿,紹興、杭州、湖州、宣州等地寺院的僧人紛紛來請鑒真講道受戒。唐中宗遣使賜金,下詔加護,阿育王寺達到了初盛。唐曾昌五年(845年)武宗下令滅佛、廢寺,焚佛經,遷舍利塔藏諸越州官庫。懿宗咸通中,觀察使楊嚴奏舍利塔發出異光,,認為國內祥瑞,要求朝庭增派僧人守護。懿宗準奏,詔度三十七僧守之。

北宋大中祥符元年(1008年),阿育王寺被朝庭定名為“阿育王山廣利禪寺”,拓展為十方禪剎。熙寧元年(1068年),大覺禪師懷璉出任阿育王寺第五任住持。是時“法席鼎盛,名播天下”。元祐六年,懷璉筑宸奎閣珍藏宋皇御筆,蘇軾作《宸奎閣碑銘》。一時人才輩出,四方問道者源源不絕。阿育王寺出現了前所未有的中興景象,繼懷璉之后,兩宋住持阿育王寺的先后有真戒、凈曇、了空、介堪、圓悟、大慧、佛照、妙智、笑翁諸大師。他們學問高深,弘揚佛法,阿育王寺成了浙東著名大道場。宋室南渡以后,杭州成為全國佛教重地。阿育王寺地位也顯得更加重要。高宗即位不久,即賜阿育王寺舍利寶塔“佛頂光明之塔”匾。南宋紹興二十六年(1156),高宗委派徑山僧宗杲大師住持阿育王寺,“四方學徒,川奔濤涌”。淳熙元年(1174)十一月,孝宗遣天使李裕文請舍利入禁中供奉,住持從廊護送之。孝宗三番瞻仰舍利,御書“妙圣之殿”匾額。又封從廊為“妙智禪師”,并賜錢萬緡。淳熙間,明州郡守趙愷更“以金造成一座(塔),奉安寶塔于其中”。宋寧宗時,大師右丞相史彌遠奏請制定禪院等級,有“五山十剎”的規定。阿育王寺被列為五山之第二山,與徑山寺、靈隱寺、凈慈寺、天童寺一樣,成了禪宗游方參請要地。

宋亡后,元世祖即遣使江南,迎奉阿育王寺舍利塔至開平府華嚴寺供奉。同年九年奉旨遷寶利塔到燕都圣壽萬安寺。世祖忽必烈詔集僧尼十萬于禁廷、太廟、還需宮及各官署設十六道場,香燈花幡,梵吹歌誦。世祖親臨致敬,賜阿育王寺名香、金銀,然后遣僧錄憐占加大師送塔南還,詔江浙省區修復阿育王寺殿宇。一年以后,金碧輝煌的阿育王寺以重新雄踞于鄮山南麓。元至正年間,阿育王寺許多荘田財產為豪家所占。太尉納麟聞知,即于至正二年(1342年)委派蜀僧雪窗光住持阿育王寺。雪窗光不負眾望,力馀弊端。幾個月后,不但全部恢復被豪家所占的荘田、園林,還大興土木,上至祖堂、法堂,上至廊廡、庫房、雜屋依次建成,使阿育王寺成了一處名副其實的大叢林。四方僧徒慕名云集,內外不下千人。至正十年(1350年),悟光用朝廷所賜白金建成承恩閣。翰林侍學講士黃晉撰《承恩閣碑記》。

明洪武十五年(1382年),太祖冊封阿育王寺為“天下禪宗五山之第五”。清康熙元年(1662年),寺毀于火,康熙十八年(1679年)開始重修。乾隆十六年(1751年)三月乾隆南巡至杭州時,特賜住持畹荃紫沙門鑲龍緞袍及宮綢彩緞、御榮秀袋等物。畹荃回寺后建承恩堂珍藏皇家欽賜物。以后乾隆又陸續賜給阿育王寺御書《心經》一卷,《大悲心陀羅尼經》一函及“覺行具圓”匾額。光緒年間掀起了一個修建阿育王寺的熱潮。自光緒十一年至二十九年(1885——1903年),一共重建成和新殿等房屋九十馀間,并疏通阿耨過池,筑圍墻,栽松柏竹梅。慈禧太后賜藏舍利之銅塔,住持傅飛重建舍利塔殿,造廊廡、神堂、僧寮百馀間及舍利塔龕。宣統三年(1911年)又重修大殿,從而使阿育王寺形成了一個殿宇重疊、紆廊回環、富有民族氣派的古建筑群。

民國元年至五年宗亮任住持時,阿育王寺先后重建了舍利殿、藏經樓,全部蓋以琉璃瓦;藏經樓內貯有乾隆版《大藏經》。“文化大革命”中,寺中佛像及歷代傳下來的名人字畫多被紅衛兵破壞。1979年,政府撥款六十馀萬元進行修復。阿育王寺現任方丈通一法師,73歲,浙江紹興人,畢業于中國佛學院,兼任中國傳教協會常務理事,浙江省佛教協會副會長。

阿育王寺占地八萬能多平方米,建筑面積約二萬四千多平方米,是古建筑、繪畫、雕刻、園林、文物和風景名勝等藝術文化綜合建筑群體。寺內殿宇雄偉,金碧輝煌;寺周峰巒疊翠,樟松參天。因寺前有形似筆架的玉幾山,又好像是五支鳳凰伸向寺院,故舊有“天童年(寺)是九江捧珠,阿育王(寺是五鳳朝陽”之說。主軸線上的建筑有阿耨達池、天王殿、大雄寶殿、舍利殿等。阿育王寺最有價值的佛教建筑是康熙十七年建的舍利殿:

舍利殿

舍利殿始建于1678年,上蓋琉璃瓦,內陳五彩寶幢,內外相映,金碧輝煌,為其它寺院所罕見。殿面寬五間,重檐歇山黃琉璃頂,高約13米。殿前屏門,浮雕綺麗。檐間方形額,上書“妙勝之殿”為宋孝宗御制,下檐黃匾上書“舍利殿”,殿后壁外有四幅護法神雕,形象威武生動,為唐朝作品,具有很高的歷史藝術價值。殿內正中梁上懸豎額“佛頂光明之塔”,是宋高宗御書,橫匾“光明莊嚴”掛于南面,殿正中是高七米的石塔,塔身青色,五層四角,四面窗孔,每層雕菩薩神像,內頂懸寶磬,內放置七寶鑲嵌的“舍利放光”之佛龕,塔下列利賓及阿育王像,石塔后面供置釋迦牟尼臥佛像,長約4米。殿前月臺兩側壁上立有四塊珍貴的碑記,其中有唐朝萬齋融撰文、處士范重書的《阿育王寺常住田碑》,宋朝為寺內“宸奎閣”落成書寫的記事文章和張九成撰并書的《妙喜泉銘》碑。殿后有“母乳泉”,池長約2米,寬約1.5米,泉上方刻有“散曼陀華”為清朝書法家高振霄所書。殿前兩棵金桂,合抱有馀,枝葉扶疏,覆蓋殿庭。

舍利殿及殿內佛祖舍利塔

舍利殿后“母乳泉”

阿育王寺內較有特色是佛教建筑還有:

阿耨蓮池

阿耨蓮池是恒河邊上貴族洗澡處。鄞縣阿育王寺的阿耨達池仿印度阿耨達池而建。池長約50米,寬約30米。相對于較遠處的“外萬工池”,阿耨達池也叫“內萬工池”。這是佛教信仰者放生之池,是個魚樂世界。明朝大書法家董其昌的“魚樂園”在南欄內側,池南邊有畹荃禪師書的“妙喜泉”石碑,碑旁有石井,泉水清冽,源源不斷,池東北角是三重檐歇式三開間鐘樓。阿育王寺與天童寺一樣,寺內只有鐘樓而沒有鼓樓。

阿育王寺內阿耨蓮池

天王殿

重檐歇山黑瓦頂底層開間,上層五間,高約14米,正脊上有“國基鞏固”四個字;檐間橫匾書“天王殿”;大門上有“八吉祥地”四寂橫匾,是中國佛教協會會長趙樸初所書,殿內石壁,嵌有金剛經石刻18塊,前后石柱刻有六對楹聯,如“阿育王造浮圖,其數八萬四千,惟斯獨著;薩訶求舍利,已歷一十二代,仰如此常靈”。殿供大肚彌勒、韋馱及四大天王像。

大雄寶殿

面寬七間,重檐歇山黑瓦頂建筑,高約14米,正脊上有“風調雨順”及龍魚戲珠彩塑,檐間有“大雄寶殿”方額;下層檐下橫匾書“覺行俱圓”為乾隆皇帝御書。楹聯為“五千經藏,三寶法論,記從白馬馱來,眾生普渡;兩浙名山,六朝古剎,幾歷紅羊劫換,紺宇長新。”殿內橫匾額題“善獅子吼”也是乾隆皇帝的御筆。殿之中塑釋迦牟尼佛,東塑藥師佛及阿難尊者,西為阿彌陀佛及迦葉尊者。兩旁十八羅漢,后面塑有善財童子五十三參《海島圖》及文殊、普賢像。殿前之兩株樟樹,大約三抱,高過殿頂。

法堂、藏經樓

在舍利殿后之左側,二層五間,高約12.5米。樓下法堂,左右兩壁嵌有釋貫林十六尊者石刻像樓上為藏經樓,有徐世昌所書“天龍共護”匾。樓內珍藏釋迦牟尼真身舍利塔原物,清乾隆初年刊印的》欽賜龍藏計1662部、7168卷,民國時期影印的《砂藏》計經文519冊、1532部、6362卷,商務印書影印的日本《續藏》和其它一些珍貴文物。

寺內還有全省僅存的兩座元塔,磚木結構,仿樓閣式,六面七層,每層置腰檐、平座,底層四周有圍廊。阿育王寺現存唐、宋、明、清、民國及現代碑刻58塊。其中以《阿育王寺常住田碑》、《宸奎閣碑記》和《妙喜泉銘》最為珍貴。

68、新昌縣大佛寺

新昌大佛寺位于浙江省新昌縣城西三里南明山中,這里群山環抱,奇巖突兀,亭臺樓閣環布,古樹修篁,故大佛寺又有“石城古剎”之稱。1983年被國務院定為全國漢族重點寺院。

大佛寺的開山和尚是東晉名僧曇光。曇光是江蘇昆山人,自幼出家,拜訪名師,鉆研佛學,成為一位有影響的僧人。東晉永和(345-356年)初年,曇光漫游江左,宿石城山下,見這里古木參天,石壁千仞,青藤繞石,環境十分清幽,就在這里劈荊斬棘,在山洞里修行。據《新昌縣志》記載,大佛開鑿于南北朝時齊梁年間(約486-516),經僧護、僧淑、僧祐三人相繼建造,前后歷30余年而成。在今大佛寺大雄寶殿的三層樓閣上,立有“三生圣跡”的匾額,即是紀念三位法師鍥而不舍雕鑿石佛的歷史。據《嘉泰會稽志》載,唐會昌五年(845年),石城建瑞像閣三層。五代后梁開平元年(907);石城寺遭火焚。開平三年(909年),吳越王錢镠錢八千萬,起彌勒寶閣三層及殿宇300余間,賜寺名為“瑞像寺”。宋大中祥符元年(1008),奉沼改瑞像寺為寶相寺。明朝永樂九年(1411),重建毗盧閣,三層五極,高十三丈五尺,改寺名為毗盧閣。后遭兵燹,殿堂均毀,唯十丈金身石彌勒佛像獨存。清朝末年,重建五層高閣,重裝大佛及羅漢像。1925年,在寺門口立碑,上書“大佛寺”,寺名遂沿用至今。

大佛寺的主要殿堂有天王殿、西方殿、大雄寶殿、大佛殿、地藏殿、藏經樓、隱鶴樓等,還有千佛院、智者法塔等建筑,此外還有朱子題字、隱岳洞、無量橋、放生池、龜化石,回音壁、米芾所書“面壁”題刻等古跡。這里山清水秀,巖石嶙峋,古樹蒼蒼,飛瀑泱泱,曲澗微轉,幽洞深邃,是風景幽奇的旅游勝地。大佛寺風景名勝區總面積共25.5平方公里,由大佛寺景區、十里潛溪景區、南巖寺景區三部分組成。共有景點165個,其中人文景點45個,自然景觀120個,最著名者有鋸解巖、譽為“江南敦煌石窟”的千佛巖、放生池、隱岳洞、晉曇光舍利塔、天臺宗創始人隋智顗大師法塔、朱子亭(又名木化石,距今已1億5千年歷史的硅化石)、石門幽谷、磨崖石刻等景觀。

智顗法塔是天臺山國清寺開山祖師智顗的衣缽塔。隋文帝開皇十七年(597年),智顗法師應詔進京,路經新昌石城寺(今大佛寺)講演佛法,隨即圓寂,建“智者大師法塔”。現在的塔是1983年重建。朱子亭為宋代理學大師朱熹所建。朱熹曾在此著書立說。亭旁有摩崖石刻“天柱屹然”四字。朱熹自書一聯曰:“日月兩輪天地眼,詩書百世圣賢心”;解開巖,指一中裂如鋸開的磬石,民間傳說是兩位神仙化成孩童,用茅草鋸開巖石,鼓勵僧淑要持之以恒地雕鑿佛像。解開巖有一斷石如和尚倒立,稱“倒施和尚”。傳說一和尚見頑童以草鋸石,譏笑說:爾等能鋸開石頭,我就倒著走。結果巨石鋸開了,那和尚只得倒立在那里。千佛院又稱千佛巖,為天然溶洞;內塑海島觀音像,巖壁上分布著南齊永明三年(485年)開鑿的1040余尊佛像。這些佛像高僅數寸,工藝精致、栩栩如生,與大佛一樣,是中國早期南方石窟藝術的瑰寶,是研究南朝齊梁間雕塑藝術的重要實物史料。

石雕彌勒大佛

大佛寺里最負盛名的文物是寺內依山崖開鑿的石雕彌勒大佛。南齊永明(483-493年)年間,僧護來到石城山隱岳寺,做了隱岳寺的住持。他見寺北有青壁干余尺,每至其下,“聞管弦聲或發光怪”,決心就壁刻成佛像。石壁堅硬,進展慢,至齊建武年間(494-498年),僧護圓寂時,只粗粗鑿出頭部形象。其弟子僧淑等繼其業,因“資力莫由”而停工。梁天監十二年(513),齊梁名僧僧祐受建安王蕭偉之邀,專程來到隱岳寺主持鑿刻石佛的工程。僧祐(445-718年)是齊梁時代的一位律學大師,也是古代杰出的佛教文史學家、雕刻家。僧祐來到隱岳寺,見僧護和僧淑所鑿的石佛“失在浮淺”,于是再次招集工匠,“大事更張,因舊功鏟入五丈”,“捫虛梯漢,構立棧道,狀奇肱之飛車,類仙腹之懸閣,高張圖范”,前雕刻四年,造成極精美的石彌勒佛坐像。南朝梁著名文學論批評家劉勰,特為之作了2200多字的《梁建安王造石城山石佛像碑記》,贊譽這座石彌勒像是“不世之寶,無等之業。”這座“命世之壯觀,曠代之鴻作”是經過僧護、僧淑、僧祐三人相繼建造而成的,主體工程的設計和完成者是僧祐。在大佛寺大雄寶殿的三層樓閣上,立有“三生圣跡”的匾額,就是指這三位法師楔而不舍地雕鑿石佛的歷史。

據1984年有關部門測算,這座被后世稱之為“江南第一大佛”佛座高1.91米,佛身高13.74米,佛頭高4.87米,耳長2.7米,兩膝相距1016米。此佛像是中國江南第一大佛,可與大同云岡、洛陽龍門石窟中大佛相媲美,目前仍是全國屈指可數的幾尊石雕大佛之一。石彌勒像不僅以其規模宏大,氣勢非凡著稱于世,而且在佛教造像藝術上也獨具特色。石像盤膝而坐;面容秀骨清相、婉雅俊逸,端莊慈祥。額部寬闊,鼻梁高隆,眉眼細長,方頤薄唇,兩耳垂肩,頂有螺髻。身披架裟;中胸袒露,衣著縐招,自然流暢身段秀麗,體態勻稱,給人一種超脫、莊嚴的感覺。在造像上作了兩個藝術處理:一是適度地放大頭部,處理好視差關系,使人們仰視大佛時,毫無比例失調之感,反面感到佛像比例協調,佛面容親近真實。另一個巧妙的創造是鑿成穴代替眼珠,使觀瞻者不論從哪一角度仰視,均有與佛陀目相接之感。

大佛寺石雕彌勒大佛

千佛院

又稱千佛巖,為天然溶洞;內塑海島觀音像,巖壁上分布著南齊永明三年(485年)開鑿的1040余尊佛像。這些佛像高僅數寸,工藝精致,栩栩如生,與大佛一樣,是中國早期南方石窟藝術的瑰寶,是研究南朝齊梁間雕塑藝術的重要實物史料。

千佛院的前身是元化寺,為高僧于法蘭、于法開師徒所建立,是與江南第一大佛同時代修筑的又一處石窟。元化寺到齊永明三年(公元485年)開始開石窟,造千佛。比僧護到石城還早一年。石窟成后改寺為千佛院,會昌年間毀。后晉開運三年(公元 946年)重建。宋大中祥符改七寶院,明洪武十五年(公元1382年)復名千佛院。

千佛院處于新昌縣半山茂林修竹之中,南向臨崖,內有相通的大小兩窟。大窟石壁東四 西六分為10區,每區10×11格,每格一佛,中間九格合為一大格,雕一較大佛像。每區104尊佛像,10區共1040尊。兩旁有護衛菩薩兩尊,立于覆蓮座上,雖曾作外敷改形,但今已剝落,原形重現。寶繒垂肩,披帛交于胸復之際,也有褒衣博帶的,仍存南朝造像風格,南朝石窟造像在南方較為罕見,千佛院的文物價值就非常高了,可與云岡、龍門石窟造像媲美。小窟有石像35尊,識者以為“當年釋迦說法(由35佛)化成為53佛,三劫之中相繼而升,又名千佛,“貝葉載其文,茲院造其像”, 說明兩洞佛像包含了過去、現在、未來三世,上下左右十方,象征了一切諸佛都在其中。

關于千佛院還有一傳說:高僧護鑿大佛。但連鑿了二世,難畢全功。于是第三世又投胎為僧祐,不知勞累地鑿著大菩薩。這事傳到天庭,天神受了感動,就派了1000余名天兵天將下凡到南明山來協助他,終于鑿成了石彌勒像。這些天兵天將幫助僧祐鑿成大佛后,卻愛上了人間,不肯再回天上去了,便一齊往大佛寺山門外的一個寺窟里走去,化成了一個個小佛,整整齊齊地坐在石窟內的壁巖上,后人就把這兒稱為“千佛洞”。這雖是人們的想象附會,倒也說明了千佛院早被人們看作了是大佛寺一景。

大佛寺內千佛院

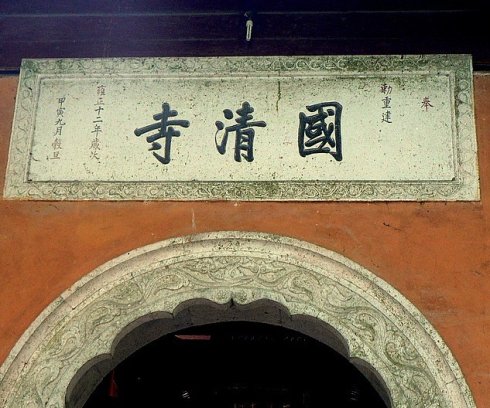

69、天臺縣國清寺

位于浙江省天臺山南麓,天臺縣城北3公里處。是我國著名古剎之一,南宋列為“江南十剎”之一,與齊州靈巖寺(在今山東長清縣)、潤州棲霞寺(在今江蘇南京市)、荊州玉泉寺(在今湖北當陽縣),并稱天下“四絕”。 天臺國清寺系中國佛教天臺宗祖庭, 1983年被國務院確定的漢族地區佛教全國重點寺院。

國清寺創建于隋開皇十八年(598)。是依據天臺宗創始人智豈頁親手所畫的樣式所建的。智豈頁開創天臺宗后,想建一寺廟,作為該宗的正式祖庭,但限于資金,遲遲不得動工。他在臨終遺書晉王,說:“不見寺成,瞑目為恨”。晉王楊廣(后為隋煬帝)見書后,極為感動,便派司馬王弘監造。初名天臺寺,后取“寺若成,國即清”,隋煬帝大業元年(605)賜額國清寺。唐唐武宗會昌滅法時被毀,唐宣宗大中五年(851)重建,柳公權題“大中國清寺”額,宋景德二年,改名“景德國清寺”。

清雍正題額的國清寺

國清寺自隋文帝開皇十八年(598)建寺,1300余年來,名僧輩出。創寺者智顗(538-597),南朝陳、隋時代的一位高僧,世稱智者大師,是中國天臺宗的開宗祖師。俗姓陳,字德安,荊州華容(今湖北潛江西南)人。父親是梁朝的官吏,智顗隨父居住在梁的首都南京。十七歲時,值梁末兵亂,家庭分散,顛沛流離,遂在荊州長沙寺佛像前發愿為僧。十八歲投湘州(今湖南長沙市)果愿寺法緒出家,授以十戒;師父叫他去慧曠律師處學律,二十歲受具足戒。陳文帝天嘉元年(560)聽說慧思禪師從北方南下,居于光州(今河南光山縣)大蘇山,他就前往請益。慧思為他演說四安樂行,他日夜勤習,造詣甚深。陳光大元年(567)慧思臨去南岳時,囑他往金陵(今南京)弘傳禪法,他就和法喜等二十七人一同東下,到達陳都講禪。過了兩年(569),受請主瓦官寺開講《法華經》,樹立新的宗義,判釋經教,奠定了一宗教觀的基礎。智顗住瓦官寺前后八年,除講《法華經》而外,還講《大智度論》和《次第禪門》(即《釋禪波羅蜜次第法門》),寫出《六妙法門》等。陳太建七年(575)離開金陵,初入天臺山,于北面山峰,建庵堂修持。隋開皇十一年(591),晉王楊廣為揚州總管,遣使到廬山堅請智顗往揚州傳戒,他即前去為楊廣授菩薩戒,受到“智者”的稱號。次年(592)他回到故鄉荊州,于當陽縣玉泉山創立玉泉寺。開皇十五年(595)春,智顗又從楊廣之請,再到揚州,撰《凈名經疏》,九月,辭歸天臺,重整山寺,習靜林泉,這時他已五十八歲了。兩年楊廣遣使入天臺山迎請,他勉強出山,走到石城,疾亟不能前進,不久入寂,世壽六十歲,智顗生平造寺三十六所,入滅后,晉王楊廣依照他的遺愿在天臺山另行創建佛剎,后于大業元年(605)題名為國清寺。為中國佛教宗派史上第一個宗派天臺宗的始祖,也是實際的創始者。因智顗晚年居住天臺山,故稱為天臺宗。因以《法華經》為主要教義根據,故亦稱法華宗。他強調止觀雙修的原則,發明一心三觀、圓融三諦、一念三千的道理。在傳承系譜上,尊龍樹為初祖,以北齊慧文為二祖,慧思為三祖,智顗是四祖。自智顗以來,代代相傳。十一世紀初,因爭論智顗《金光明玄義》廣本的真偽,分為山家和山外兩派。山外不久衰微,今所傳者都是山家派。因隋煬帝授予他智者之號,故世稱『智者大師』。著有《法華玄義》、《法華文句》、《摩訶止觀》各二十卷及四教義等著作,生前度僧四千余人,傳業弟子三十二,以灌頂、智越等最著名。

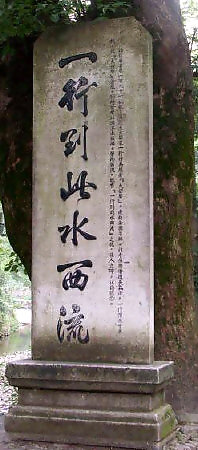

智顗之后,唐代天文學家僧一行為編制《大衍歷》,亦至國清寺求算學,今寺內存有“一行禪師之塔”和“一行到此水西流”碑;眾所周知的濟公和尚釋道濟,即是天臺人,在國清寺出家為僧。唐代著名詩僧寒山、拾得也曾在國清寺為僧,與名僧豐干俱為寺內火頭僧。據民國二十五年(1936)國清寺蘊光法師所撰《國清高僧傳》除上述諸僧外,國清寺歷代高僧還有:

智越(542—616)俗姓鄭,南陽人,依智者大師學禪訣及五門大妙,嘗誦《法華》至滿萬遍,后隨智者至天臺山習靜林泉,智者付以四眾,隋文帝仁壽元年(601),國情寺工成,智越為首任住持。《國清百錄》卷三之奉啟:“天臺寺沙門智越一眾”。任道斌《佛教文化辭典》:“因主天臺國清寺,幾達二十年”。

道邃生卒年代不詳。號興道,俗姓王,長安人,唐大歷中(766-779)依荊溪湛然大師習天臺教觀。后居國清,詳為講解,晝夜不輟。后人謚為臺宗第十祖。貞元二十年(804),日僧最澄浮海至天臺山求法,從其受菩薩戒。最澄之《天臺法華宗傳法偈》有“道邃座主”之句。按座主,即大眾一座之主,亦即住持。

元琇,諱妙說,天臺人。出家國清,依正定物外大師學止觀。洞達妙旨,于講說不已。后說為天臺宗十三祖。《國清高僧傳》:“僖昭間,天下方亂,學徒忽聚忽散。然師屢開講席,不以法眾多寡而二其心也”。

慧遠(1103-1176)號佛海,字瞎堂,俗姓彭,眉山人,年十三歲從宗辨出家,后游諸方,謁圓悟克勒得法。乾道六年(1170)賜號“佛海大師”。周必大《靈隱佛海禪師遠公塔銘》:“……至臺州,住臺州天臺山景德國清禪寺”。

行機,號簡堂,俗姓楊,仙居人。自幼風姿挺異,才壓儒林。年二十五歲時出家,參護國元公得法,出世莞山,歷主廬山圓通等寺,寂于國清。《天臺山方外志要》:“歸主國清,有示眾語錄”。《中國佛學人名辭典》:“歷主江州圓通、臺州國清,寂焉”。

國清寺與日本、韓國以及東南亞許多佛教宗派有著很深的淵源:智者大師圓寂之前曾交給大弟子灌頂法師一把金鎖,鄭重告誡:“國清寺建成,就用金鎖鎖住藏經閣,代代相傳。200年后,有東土高僧來取經,如與天臺宗有緣,鑰匙一碰,鎖扃自開,可以閣中《法華經》一部相贈”。207年后的唐德宗貞元二十年(804),日本國最澄和尚帶著弟子義真、空海浮海入唐,在臺州刺史陸淳的保護下,赴天臺國清寺求法。先從天臺宗第十祖道邃受《摩訶止觀》等天臺宗要義,與弟子義真等一起受菩薩戒。接著,又向行滿大師學習天臺宗教旨。道邃親擇吉日,在妙法堂舉行隆重儀式,將金鑰匙交給最澄。最澄踏上藏經閣,鑰匙一碰,金鎖自開,觀瞻眾僧齊聲歡呼:“最澄有緣,臺宗東傳”。道邃法師遂將閣內珍藏的《天臺法華章疏》128部計345卷贈給最澄法師。行滿大師也有詩相贈:“異域鄉音別,觀心法性同。東來求半偈,去罷悟真空。貝葉翻經疏,歸程大師東。行當歸該國,繼踵大師風”。最澄回國后果然不失眾望,選擇與天臺山風光逼似的比睿山興建延歷寺,寺宇形制格局也仿同國清寺,創建了日本天臺宗、日蓮宗。唐宣宗大中七年(853),該宗五祖圓珍亦東渡來國清寺求法;南宋孝宗乾道四年(1168),該國臨濟宗初祖榮西等,亦來此巡禮求法。日本佛教天臺宗及日蓮宗均以天臺山國清寺為祖庭。從此,以天臺宗為中心的大乘佛教一直成為日本佛教的主流。日本佛教界稱比睿山為日本的“天臺山”,延歷寺為日本的“國清寺”,天臺國清寺從此成為日本天臺宗的“祖庭”。日本佛教界念念不忘根基所系,到國清寺朝拜“祖庭”時,都在胸前的錦帶上繡上當年最澄取經的金鑰匙。最澄入天臺山后又二百多年,高麗國僧人義天來山求法,歸國后,建愿剎高麗國清寺,創立了高麗天臺宗,朝鮮半島,飚揚起一股經久不衰的天臺宗朝拜熱。同樣,朝鮮人也把天臺山視為圣山,把國清寺尊為祖庭。東南亞許多佛教宗派也與我國天臺宗有直接或間接的淵源。

韓國“高麗天臺宗”在國清寺資建的“中韓天臺宗祖師紀念堂”

國清寺初建的寺址在現在大雄寶殿后面約100米處的八桂峰前山坡上。唐會昌中(約845年),原寺毀于火,旋即重建。唐宣宗大中五年(851)著名書法家柳公權在寺后石壁上題寫的“大中國清之寺”六個大字,至今仍清晰可辨。從唐代大中到清雍正朝的880多年間,國清寺幾度或毀于兵火,或摧于風暴,但都是屢毀屢建。每次重修,寺宇規模都有所發展,位置也越來越往下移至山麓平曠地帶。國清寺究竟何時移到現在的位置,并形成現在的布局已很難查考。但從明人李汶在《游天臺紀略》一文中提到的國清寺“最后委藏處石泉,名錫杖泉”句分析,可見當時錫杖泉已在寺的最后,即今位置。那么說明至遲在明代,國清寺已移至今址,并基本完成現在的布局。另外,而今梅亭的位置上原建有迦藍殿三間,系明代建筑,也可從旁說明。國清寺現存建筑為清雍正十二年(1734)奉敕重修。景區面積2.4平方公里。寺院占地達7.3萬平方米,現有殿宇房舍6000多間房舍,建筑面積2.8萬平方,形成了四條建筑軸線:正中軸線為山門彌勒殿(門神殿)、鐘鼓樓、雨花殿(天王殿)和大雄寶殿。西軸線為安養堂、三圣殿、羅漢堂(文物室)、妙法堂(樓上為藏經閣)。東一軸線為聚賢堂(僧眾餐廳)、方丈樓、迎塔樓。東二軸線為里客堂、大徹堂和修竹軒。寺宇依山就勢,層層遞高,既有佛教建筑嚴整對稱的特點,又給人以靈活自如之感。縱觀山門外各建筑物,莫不是經過精心設計的。隋塔、寒拾亭、“教觀總持”照壁、豐干橋、“隋代古剎”照壁和國清寺山門。它們順地勢安排,沒有一個相互平行,也沒有互相垂直,自自然然地散落各處,卻顯得非常和諧協調。加上青山綠水,古松曲徑,給人們高雅的美的享受。

國清寺的山門就很有特色。國清寺象其他寺廟一樣面南而坐,具有正規的建筑軸線,嚴格的布局,但在山門處理上,卻陡然轉過九十度,朝東而開。這種處理方法并不是因地形之故所使然,而是完全出于匠心獨運。因為這樣一變化,便給古寺增添了無限生趣。游人過寒拾亭,越豐干橋,見到的不是一般常見的寺廟建筑前方方正正的大廣場,而是完全自然的緩沖地──長12米、寬25米的空地。給人們似小不小,似封閉而又不封閉的特殊空間。一進朝東的山門轉入正中甬道,甬道兩旁是僅高1.7米的黃色矮墻,矮墻后面是茂密的竹林,黃綠相襯,色彩和諧,人行其中,有一種輕松自然、親切舒適的感覺。山門額題“國清講寺”,也與別的寺廟不同,多一個“講”字,大概跟國清寺作為“天臺宗”的發祥地,講學傳道方面的功能有關。

國清寺獨特的山門

大雄寶殿

國清寺主體建筑,為重檐歇山頂,面闊5間,主尊釋迦坐像為明代銅鑄,高近7米,重達13噸。像前又有白玉佛一尊。釋迦旁立脅侍菩薩、兩側置十八羅漢像,為元代楠木雕制。佛龕旁立鐘鼓。佛龕后倒座立海島觀音,像后為慈航普渡群塑。大雄寶殿前有香樟4株,據說為唐代所植,至今已逾千年,仍然生機勃勃,樹蔭遮滿庭院。和一般寺廟不同的是:此殿題額“大雄寶殿”四字是豎著寫的,因為國清寺是當時皇家直接斥資建造的,以顯示級別不同于其它佛寺。殿內的釋迦牟尼佛像為明代用青銅鑄成,高6.8米,重達13噸;其左右兩旁分坐十八羅漢,為元代用楠木雕成,外貼真金,皆有很高的文物價值。佛像后面的“慈航普渡”壁畫,也十分精美,有很高的藝術價值。

大雄寶殿上豎寫的題額

觀音殿

與錫杖泉相鄰處。原殿中觀音像極為精美,明代才子唐伯虎曾游國清寺觀音殿,有詩贊曰:“拈花微笑破檀唇,悟得塵埃色相身。辦取鳳冠與霞帔,天臺明月禮佛真。”今觀音殿為新建的重檐歇山,斗拱翹角建筑,雄踞于大雄寶殿之后上方,殿內正中供奉著千手千眼觀音木雕貼金像一尊,兩旁或立或坐著觀音的三十二化身。滿殿金光耀眼、光彩奪目。此殿為美國洛杉磯天臺山國清寺護法會夏荊山、楊茂慈先生、吳梅影女士等捐資十五萬元建成。1983年10月29日舉行了隆重的開光大典和法會。

雨花殿

位于鐘、鼓兩樓中間,匾題上書“雨花殿”三字。面寬三間,歇山頂式。殿前有石獅一對,殿後鐘鼓樓上懸掛的梵鐘。是清嘉慶年間鑄造,音響宏亮,每日午夜回蕩於五峰幽谷之中。此殿在別的佛寺中陳為天王殿。相傳是天臺宗祖師智者大師曾在此講述《妙法蓮花經》,其精誠所至,感動天庭,天上花瓣灑落如雨,所以號稱雨花殿。殿中供奉有“四大天王”神像。

妙法堂???

位于大雄寶殿左側,是一座兩層樓五開間的精舍。樓上為藏經閣,珍藏著《妙法蓮華經》、《大藏經》等經籍。樓下為“臺宗講席”,是弘揚天臺宗教義的場所。妙法堂左近有羅漢堂,現辟為文物室。1975年文物室整修開放,集中展出了佛教天臺宗的歷代祖師造影,天臺宗主要經典著作,國清寺與日本佛教界友好交往等方面的文物。其中智者大師遺物衣缽及欽賜龍衣、造型精美的欽賜銀亭、白玉臥佛、明萬歷銅鏡。還有唐貞元二十年(804年),日本高僧最澄入唐求法時的“度牒”(護照),上有臺州刺史的指示,更顯得珍貴。近年來日本朋友來天臺山訪問一年四季不斷,并留下了“風月同天永,萬古結深緣”等字畫,及法器、文物,使文物室錦上添花。與其他名剎相比,國清寺的自然景觀更具有地方特色。

從自然景觀來看,國內大部分古剎均選址于三面環山的谷地(如寧波天童寺、普陀法雨寺、杭州靈隱寺、嵩山少林寺等),而國清寺卻坐落于四面環山的“五峰層疊郁苕繞,雙澗回環鎖佛寮”世外桃源式的地理環境之中。國清寺北倚八桂峰,東靠靈禽、祥云兩峰,西依映霞、靈芝兩峰,五峰環繞,只在南面有個豁口,為通向天臺縣城的通道,使古寺深藏幽谷之中,可見寺址的選擇是很有一番深意的。出城關三五里,先見“雁塔高排出青嶂”,高達59.3米的隋塔忽隱忽現,直到國清寺“南大門”木魚山下,才窺塔身全貌。而國清寺仍是“養在深閨人未識”。轉過寒拾亭,只見“隋代古剎”一照壁,古剎山門不知開于何處。等過豐干橋,向東數步,方見古剎山門。原來國清寺山門一反常規,朝東開而不朝南開。進山門轉直彎,甬道兩旁濃蔭蔽日,修竹夾道,平添了深幽神秘的氣氛。進彌勒殿,國清奇觀“到眼宛如展畫屏”。這就是國清寺匠心獨運的建筑布局的“起、承、轉、合”。宋人夏竦寫詩贊道:“穿松渡雙澗,宮殿五峰圍,小院分寒水,虛樓半落暉。”清代學者潘耒將天下名山與天臺山諸景對比后得以這樣的結論:“臺山能有諸山之美,諸山不能盡臺山之奇,故游臺山不游諸山可也,游諸山不游臺山不可也。”唐代皮日休有詩,抒發他沉浸在天風海雨、十里佛國中的感受:“十里松門國清路,飯猿石上菩提樹。怪來煙雨落晴天,原是海風吹瀑布。”明代杰出的旅行家徐霞客曾三游天臺山,在《徐霞客日記》中寫下他的感受:“龍樓鳳闕不肯住,飛騰欲往天臺去”。

除了自然景觀外,國清寺還是一座歷史文化古剎。孟浩然、李白、賈島、皮日休、陸龜蒙、杜荀鶴、洪適、郭沫若、鄧拓、趙樸初等文人雅士均留下不朽名篇。寺內有中國佛教天臺宗第五祖章安灌頂大師手植的“隋梅”一株,至今仍郁郁蔥蔥;念唐代著名詩僧寒山、拾得、豐干的“三賢堂”;重13噸的明代釋迦牟尼青銅像;18尊元代所雕的楠木羅漢;柳公權、黃庭堅、米芾、朱熹的摩崖手跡;王羲之的一筆到底“鵝”字碑;碑寺外有紀念唐代天文學家僧一行為編制《大衍歷》至國清寺求算學的“一行到此水西流”碑及“一行禪師之塔”等。而且與許多有趣的故事相連,如:獨筆“鵝”字碑:在三圣殿左邊,為東晉大書法家王羲之所書。相傳他曾入天臺山華頂峰旁靈墟山中向白云先生學書,后定下此字。現存鵝字右半邊是王羲之的真跡,左半邊是天臺山人曹掄選補寫的,兩邊渾然一體,達到了亂真的程度。傳說,有一天曹掄選夜宿華頂山華頂寺,正在燈下練習書法,突然聽見窗外“撲”的一聲,接著閃起一道亮光。他掌燈出門觀看,只見石硯深陷地下,俯身拾起石硯,這塊石硯竟變得晶瑩如玉。他想莫非是地下的寶物顯異,便請人連夜挖掘,控不多久,忽然挖到了一塊石板。曹掄選要僧人把石板抬到室內,洗凈一看,原來是一塊上面刻著半個“鵝”字的殘碑。曹掄選書法造詣很深;認得這半個“鵝”字是王羲之的手跡,決心把它補全。他就日夜臨摹王羲之的碑貼,整整練了7年,終于將“鵝”字殘缺的半壁補上。

國清寺內一半為王羲之書、另一半為曹掄選補的獨筆“鵝”字碑

清心亭與“魚樂國”

在寺的西南角。從“雙澗縈流”的小門進去只見古木蒼郁,魚池如鏡,乾隆御碑、清心亭、魚樂國石碑、放生池等小品布置得錯落有致,環境優美寧靜。御碑為清代乾隆皇帝所賜,鏤刻非常精細,碑側刻有鯉魚跳龍門的圖案,碑文中寫著國清寺的優美自然環境和歷史沿草。放生池邊立有一塊石碑,上書“魚樂國”三個大字,是明朝大收法家董其昌所書。相傳董其昌來國清寺避暑,老方丈知道他是海內聞名的大書法家,請他題碑額,可是董其昌不肯下筆。一天晚上,月明如水,董其昌來到放生池邊納涼。陣陣輕風,吹得他睡意頓起,恍惚間遇到了名叫魚珠、樂珍、國珍的三位仙女。她們為董其昌唱起優美的歌曲,跳起優美的舞蹈,吹起優美的玉笛,樂得董其昌贊美不已……董其昌醒后,若有所失,便依夢中情景,吟詩:“魚珠妙歌喉,樂珍柳枝腰;國珍金玉笛,游夢實逍遙。”這時方丈來到他的身邊,聽了他的詩,笑呵呵的說:“你的詩真好,他把這道詩每句的第一個字連起來,不就是“魚樂國游”四字嗎?”于是董其昌應方丈之請,寫下了“魚樂國”三個大字,同時題寫了“清心亭”亭匾。

“一行到此水西流”碑

位于寺前天臺八景之一的“雙澗回瀾”邊。據《舊唐書》記:唐代學問僧一行為編《大衍歷》,遍訪名師,曾至國清寺求訪。當時正值雨季,暴雨不斷北澗洪水猛漲。一行見水往西流,激動之余留下墨寶,后人故立此碑以志。

下面簡介國清寺主要名勝古跡:

三賢堂、豐干橋

三賢堂為紀念寺內唐代寒山、拾得、豐干三位高僧。張景脩《三賢堂》:“如是國清寺,宜乎天下聞。水聲常夜雨,山氣即朝云。今古三賢隱,仙凡兩路分。唐人書畫在,明日更殷勤。”

豐干為唐代國清寺專司舂米的僧人,彌陀化身。閭丘胤遣往臺州任刺史,赴任前忽罹頭疾。豐干和尚特地從臺州赴京以水淋頭治好閭丘胤的頭痛。寒山是唐代該寺一位伙夫,也是一位瘋瘋癲癲的詩僧。《寒山子詩集序》對此作了十分具體的描述:“詳夫寒山子者,不知何許人也,自古老見之,皆謂貧人瘋狂之士,隱居天臺唐興縣西七十里號為寒巖,每于茲地時往還國清寺”,在寺中與和尚豐干友好。他言行怪異,每到國清寺,“或長廊徐行,叫喚快活,獨言獨笑”,寺人“捉罵打趁,乃駐立撫掌,呵呵大笑”。又常“與牧牛子而歌笑,……自樂其性”。他的裝束也很荒唐:“樺皮為冠,布裘破弊,木屐履地”,“國清寺中人,盡道寒山癡”,“時人見寒山,各謂是風顛”。拾得則是豐干禪師在國清寺山道旁撿回來的孩子,故名“拾得”。拾得在國清寺安住下來,漸漸長大以后,上座就讓他擔任行堂(添飯)的工作。時間久后,拾得也交了不少道友,尤其其中一個名叫寒山的貧子,相交最為莫逆,因為寒山貧困,拾得就將齋堂剩飯菜用一個竹筒裝起來,給寒山背回去用。據說兩人是文殊、普賢二大士化身,游戲人間。唯有豐干知兩人不凡:豐干和尚為閭丘胤治好頭痛病后。閭丘胤問豐干,他此番去臺州,那邊有何可以延請叨教之人?豐干說,有個寒山是文殊菩薩化身,還有個拾得是普賢菩薩化身,俱在國清寺當伙夫。閭丘胤至臺州,進香國清寺,往訪豐干、寒山、拾得等人。在廚房灶火前見有二人向火大笑,閭丘胤上前禮拜,二人笑道:“豐干饒舌,豐干饒舌。你們不識彌陀,為何卻來拜我。”寺內僧眾不勝驚詫。二人卻攜手而去,奔歸寒巖。后閭丘胤派人送衣服、香藥等至山上,遇寒山子,寒山退入山洞,說道:“回去告訴大家,各自努力”,山洞隨即閉合。拾得也無影無蹤。閭丘胤派人搜尋他倆的遺跡,在竹木石壁上和家人廳堂上抄得寒山子所寫詩300余首,又在土地堂墻壁上抄得拾得偈語數十首,編集成卷,此即今日流傳的《寒山子詩》。其中寒山有詩云:“重巖中,足清風。扇不搖,涼冷通。明月照,白云籠。獨自坐,一老翁。”,拾得詩云:“沙門不持戒,道士不服藥。自古多少賢,盡在青山腳。”瘋癲外形下,儼然兩位智者、高士形象。

今三賢堂中刊有寒山、拾得問答的一副偈語。寒山問:“世間有人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、騙我,如何處治乎”?拾得曰:“只要忍他、讓他、避他、由他、耐他、敬他、不要理他,再過幾年,你且看他。”

國清寺三賢堂

寒拾亭、豐干橋

從隋塔下方過七佛塔進國清寺,必經一亭一橋。亭名“寒拾亭”,橋名“豐干橋”。這是為紀念唐代國清寺內寒山、拾得和豐干三位高僧而命名的。寒拾亭,飛檐翹角,石砌門窗,亭名取自寒山、拾得兩人名字。亭的前后有“五峰勝境”和“萬松深處”的匾額。過寒拾亭不遠,就是豐干橋,橋下清流潺潺,橋頭有石獅守護,顯得古樸莊嚴。

國清寺前豐干橋

隋梅亭

大雄寶殿左又有一小庭院,入圓門,有六角攢尖頂“梅亭”。亭對面紅墻下石臺上有古梅一株,蒼老遒勁、冠蓋丈余。墻上有石刻隸、篆、楷書“隋梅”各一。隋梅為國清一絕,相傳是智顗大師弟子灌頂法師手值,至今已歷1400多個春秋,大概是中國現存最老的一棵梅樹了。解放前,因照料不周,隋梅曾數度枯萎,經過精心照料,主干枯而復生,枝椏崢嶸,逢春繁花滿樹,疏枝橫空,暗香浮動,冷香襲人。

文革中“三家村”之一的鄧拓曾到過天臺國清寺,寫有題梅詩一首:“剪取東風第一枝,半簾疏影半題詩。不須脂粉綠顏色,最憶天臺相見時。”

國清寺隋代古梅

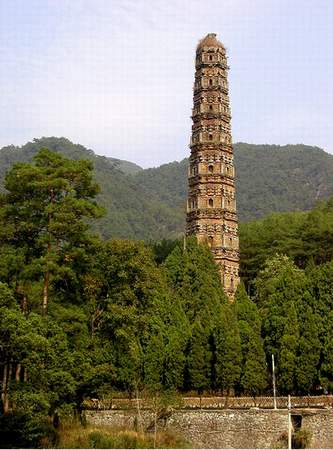

隋塔

矗立于寺前祥云峰西麓,背山臨溪,位于寺廟的西北不遠處,是浙江省內僅存的歷史最為久遠的一座寶塔。這座六角空心寶塔是國清寺的鎮寺之寶,它與千年古梅一起是這座千年古寺的歷史見證。

隋塔始建于隋開皇十八年(598),竣于仁壽元年(601)。原名報恩塔,隋晉王楊廣為報答智顗大師給他授菩薩戒的師恩而命名。塔高59.3米,由于磚與磚之間采用嵌入式搭建,此塔屹立千年依然不倒。隋塔頂部外壁嵌有磚刻佛像,每塊三尊佛像,有數塊脫落下來的磚雕佛像,鑲嵌在國清寺魚樂國清心亭墻壁上。原塔心內壁還鑲有線刻佛碑和佛經石碑,《菩薩像線畫碑刻》共7方,每方碑高124厘米,寬42厘米,分別刻著彌勒、觀音、大勢至、文殊、普賢、導師、藥王等七尊菩薩像。菩薩頭頂寶蓋,腳踩蓮花。石刻刀法純熟,線條流暢,形象生動逼真,光彩照人。《經文碑刻》共5方,每方長127厘米,寬65厘米,都用端莊的楷書刻著《妙法蓮華經》,經考古專家陳振鐸鑒定為隋代作品,屬稀世珍品,已嵌在國清寺三圣殿兩廂,供人觀賞。

據《天臺山全志》載,隋塔南宋建炎三年(1129年)重建,六面九層空心,原為樓閣式磚木結構,可沿塔內樓梯盤旋至頂,因年久失修,塔外部木結構包括平坐圍廊損失殆盡,現殘高59米,塔身黃褐色,每層每面辟有壼門,壁上留有斗栱空洞殘跡,底層補間置一朵,其上各層均兩朵。塔檐斗栱為四鋪作。磚之間用糯米粥拌和粘土為粘合劑。塔基筑于花崗巖山坡上,底層東西方向各開一拱券門,今為加固塔身封堵。

隋塔建造別致,除磚砌塔壁上,精雕佛像外,塔頂上沒有通常的尖形塔頭,站在塔內,仰見藍天白云,遠眺天臺、祥云諸峰,俯視寺院殿閣叢林。郭沫若有登覽詩云:“塔古鐘聲寂,山高月上遲;隋梅私自笑,尋夢復何癡”。

隋塔下有紀念“過去七佛”的七佛塔,塔旁是藏有唐一行禪師衣冠冢的“一行禪師塔”。寺內觀音殿西鄰還有座“報恩塔”,建于1985年9月,是日本蓮宗信徒捐贈1000萬日元建造。取名報恩是由于天臺山是傳教大師(日僧最澄大師)曾經留學過的最興盛的靈址,日蓮僧人非常敬仰天臺大師(智者大師),而且堅信作為正法的法華經的源流是天臺國清寺,以表“知恩報恩”的深意。報恩塔高約3米,塔頂為黃銅寶頂,紫銅瓦蓋成,塔體呈四方形,正前方為日文“南無妙法蓮華經(日蓮)”碑名,另三面各嵌有黑底金字的經文。整座經幢結構精美,光彩照人。

碑亭

國清寺主建筑群后的小山坡上,在蒼郁的松林中有一座重檐挑角、方石鋪地的碑亭。亭額上寫著“法乳千秋”四個金字,亭中品字形排列著三座長方形的石碑。正中的豐碑為“天臺智者大師贊仰頌碑”,碑座高0.86米、寬0.86米、長1.86米、碑身高2.6米、寬1.26米、厚0.11米,十分壯觀。長篇碑文和詩贊頌佛教天臺宗創造人智顗大師。右連的豐碑為“行滿座主贈別最澄大師詩碑”。豐碑稍低于智者豐碑。左邊的一座豐碑是“最澄大師天臺得法靈跡碑”,這座碑的大小與行滿碑大小相同。三座豐碑的背面,有日本山田是諦1982年5月寫的敬白,長篇日文銘記了高祖先德,祈念中日兩國永遠親善友好的虔誠心意。在“法乳千秋”碑亭左方,有一口圍著石欄的古泉,上刻“錫杖泉”三字,相傳宋僧普明坐禪于此,因寺內取水不便,遂以錫杖頓地曰:“此處當有泉!”即有泉水涌出,故名。

國清寺西北隋塔