對中華書局《比對說明》的答復意見

二、對“具體的比對”的答復

(一)對“中華本”所提第一類具體比對的答復

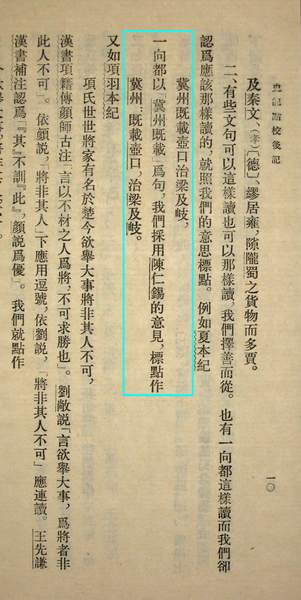

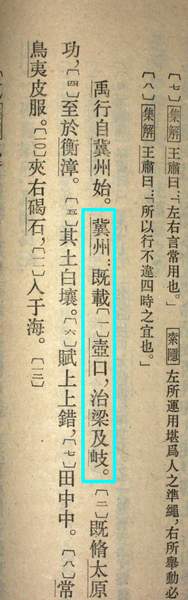

A、《史記》第一冊第52頁“冀州:既載壺口,治梁及岐”(見圖A01)

中華書局校勘記(見圖A02)

圖A02 圖A01

說明:

中華本“采用陳仁錫的意見”,此為古人觀點,中華主張為自己的版權,不足為據。陳仁錫,明翰林、國子監祭酒,明代大儒。崇禎年間曾任分考官,著有《潛確類書》等,《御選明詩》有詩3首,《明史》有傳。其子陳濟生在懷宗末年曾選編《啟禎詩選》。

中華本二十四史校勘記大致為此類,總計有上萬條,國學本無一校勘記。

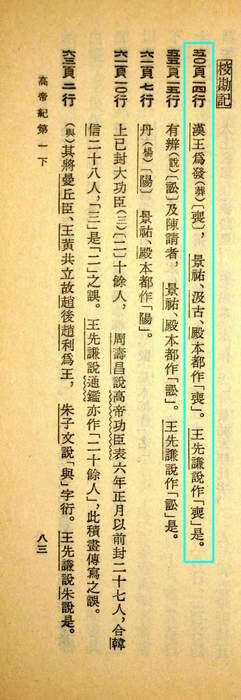

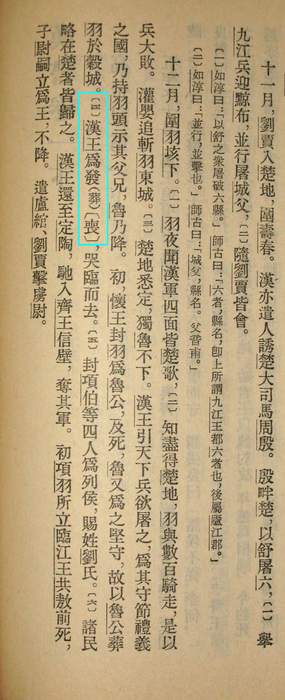

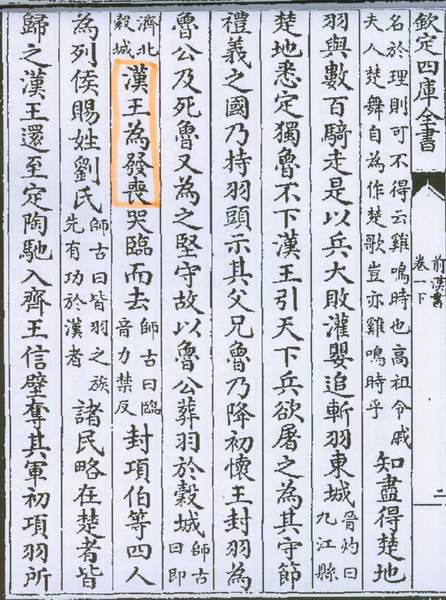

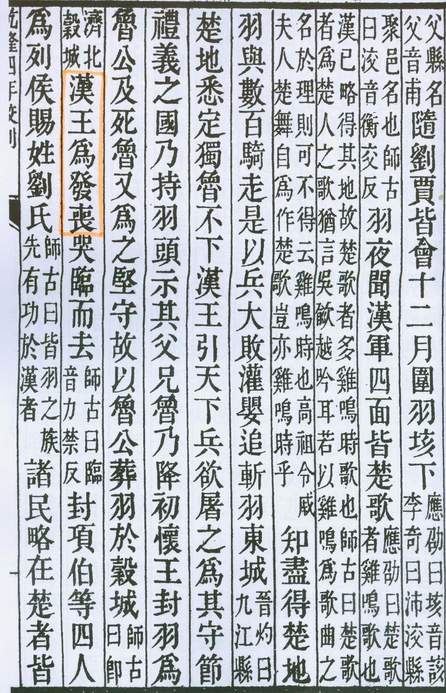

B、《漢書》第一冊第50頁“漢王為發喪”(見圖B01)

中華書局校勘記(見圖B02)

圖B02 圖B01

說明:

中華本“漢王為發(葬)[喪]”,實為中華所用底本質量太差,以此為據,可謂“以其昏昏使人昭昭”。文淵閣四庫全書本、同文書局石印武英殿本此處均為“漢王為發喪”,何須校勘!(詳見圖B03、圖B04)

圖B03

圖B04?

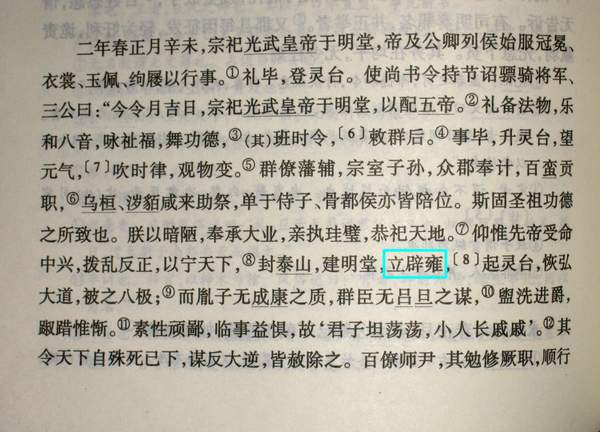

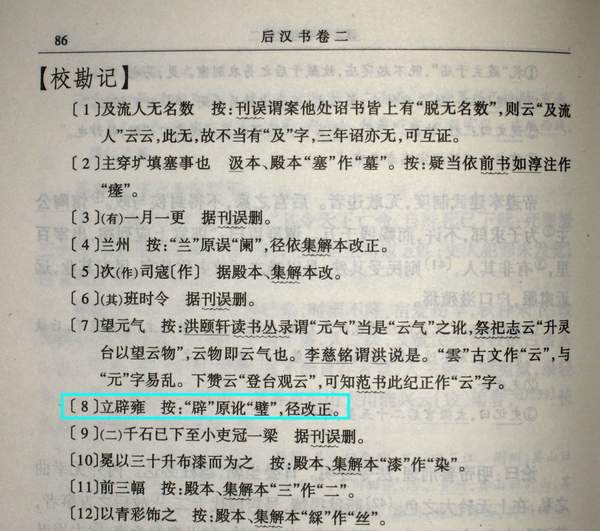

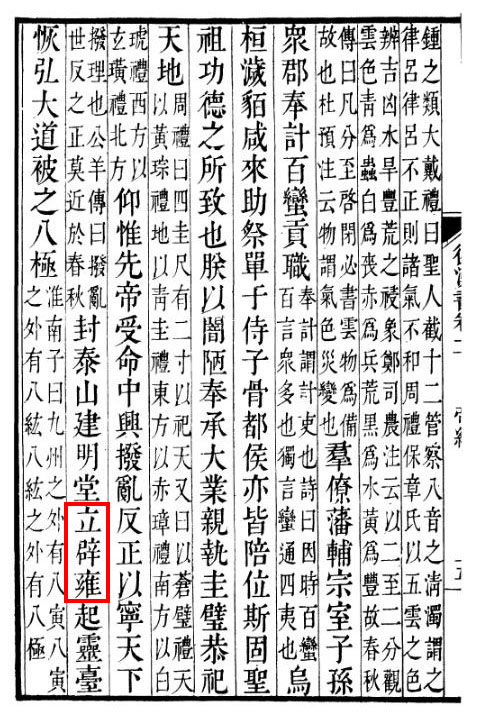

C、《后漢書》簡體版第68頁“立辟雍”(見圖C01)

圖C01

中華書局校勘記(見圖C02)

圖C02

說明:

此句在武英殿本《后漢書》中即為“立辟雍”,而殿本比中華書局本早出幾百年(見圖C04)。

圖C04

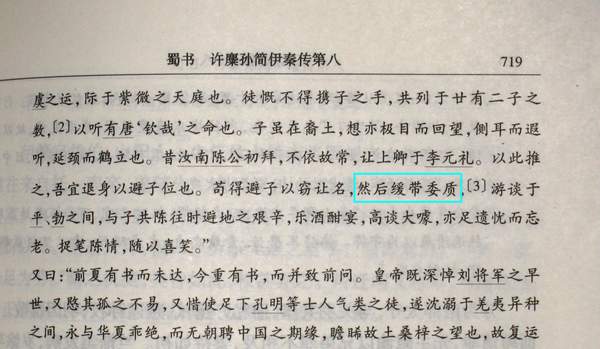

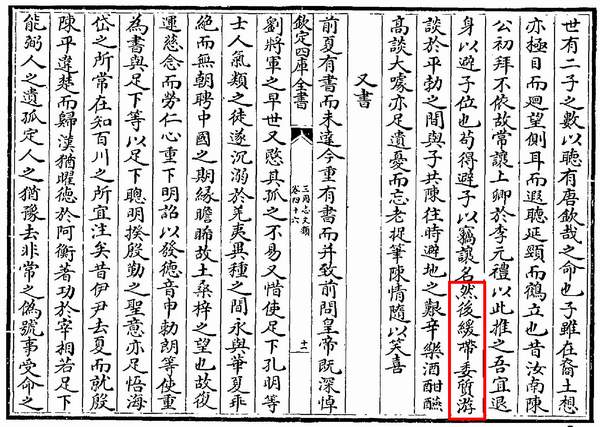

D、《三國志》簡體版第719頁“然后緩帶委質”(見圖D01)

圖D01

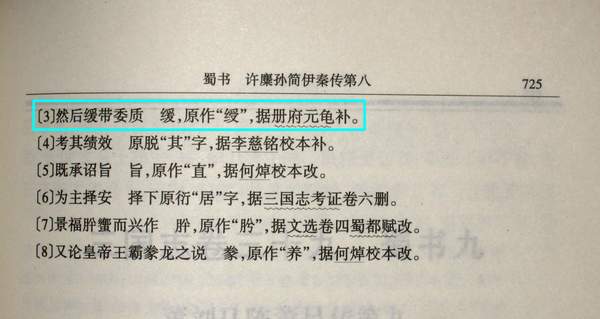

中華書局校勘記(見圖D02)

圖D02

說明:

中華本改“綬”字為“緩”字,此處依據《冊府元龜》卷九百四·總錄部·書信第二補。其實,唐宋間無名氏撰的60卷本《三國志文類》記載:“然后緩帶委質,游談于平、勃之間。”此處即為“緩”字。(見《四庫全書》本插圖D05)

D05?

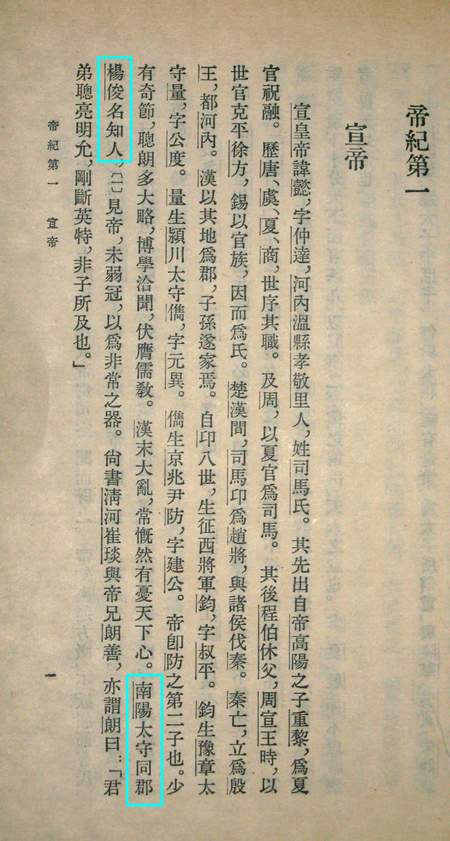

E、《晉書》第一冊第1頁“南陽太守同郡楊俊名知人”(見圖E01)

圖E01

中華書局校勘記(見圖E02)

圖E02

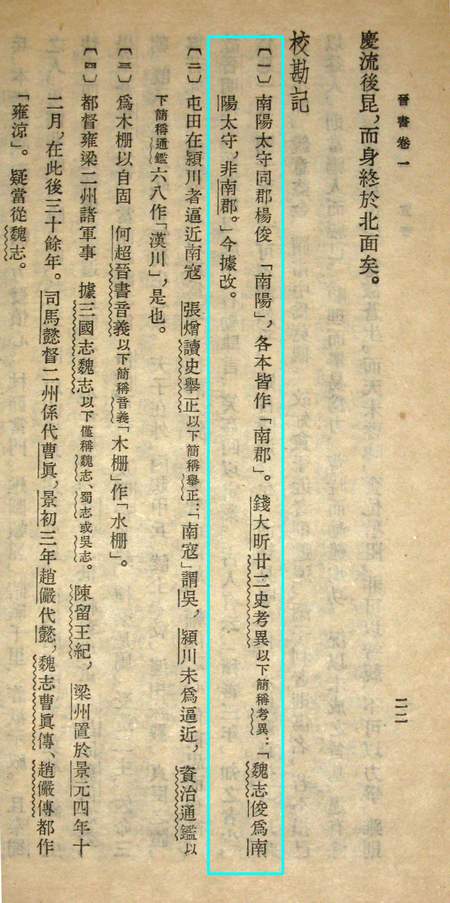

說明:

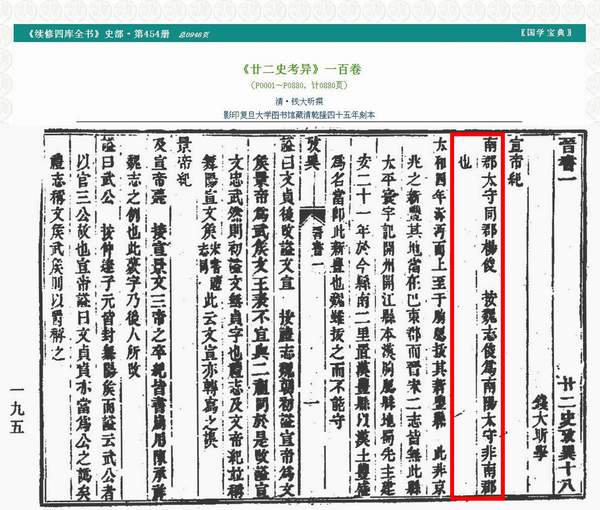

清人錢大昕(1728—1804)《廿二史考異》,100卷,系統地考證了二十二部正史及其注釋的史實、文字、訓詁,訂正了很多訛誤。錢氏為乾嘉學派的重要人物,學問淄博,考辨嚴謹,言必成理,事必舉證,不僅以文書互校,以雜著考史,還以金石文字校史。此書為史學專業人員必讀之書,書中所指出正史錯誤,國學本采用了數百條之多。

《廿二史考異》卷十八“南陽太守同郡楊俊”條:“按《魏志》俊為南陽太守,非南郡也。”(見圖E05)

E05