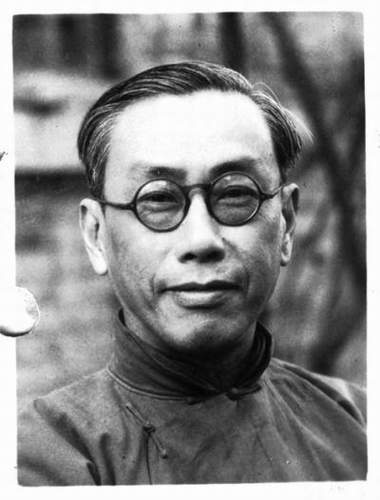

宋云彬:點校本“二十四史”責任編輯第一人

1958年,毛澤東主席指示吳晗、范文瀾組織點校“前四史”。9月13日,吳晗、范文瀾召集科學院歷史所尹達、侯外廬,中華書局金燦然和地圖出版社張思俊,研究落實點校“前四史”及改繪楊守敬歷史地圖的具體方案,會議形成了《標點“前四史”及改繪楊守敬地圖工作會議記錄》,“二十四史”點校的序幕徐徐拉開。

興許只是機緣巧合,就在9月13日這,“十年悔作杭州住,贏得頭銜右派來”(1958年3月詩)的宋云彬,從杭州奉調北上,來到中華書局,開始了他晚年的校史生涯。

一

1957年,花甲之年的宋云彬以他一貫的“骨鯁”秉性,一頭跌進了“右派”陷阱,因此而改變了他晚年的生活重心。從他1958年的日記看,突遭厄運的宋云彬,委屈懊喪之中,除了以酒澆愁,真正成為他寄托的是太史公的《史記》。著手《史記選譯》,草擬《史記集注》的龐大計劃,借閱、購置與《史記》相關的書籍,日記中在在皆是。這年3月,宋云彬將《史記集注》計劃油印并分別寄送浙江和北京、上海的友人,其中北京有葉圣陶、王伯祥、鄭振鐸、齊燕銘、傅彬然、金燦然、章錫琛、徐調孚、陳乃乾、邵荃麟、俞平伯、趙萬里、陳叔通等十數人,并請葉圣陶轉交古籍整理出版規劃小組歷史分組及翦伯贊、胡繩。正是這份《史記集注》計劃,直接促成了宋云彬的進京。

9月16日,宋云彬開始到位于東總布胡同10號的中華書局編輯部上班,日記連續記錄了“二十四史”點校初期階段的種種情形,非常珍貴。當時的首要任務就是要統一“前四史”體例,按照新確定的點校全部“二十四史”的目標,來重新擬定標點凡例,并著手對顧頡剛《史記》標點本進行體例上的改造。這項工作就由宋云彬來承擔。宋云彬日記:

9月22日:余在(陳)乃乾之工作室草擬標點“二十四史”凡例。

9月23日:擬標點“二十四史”分段提行說明。據金陵局本《史記》校黃善夫本及殿本之異體字,以決定將來排印時能否統一字體。

9月25日:聶崇岐交回審閱的《史記》標點稿第一批。晚飯后,赴東四八條三十五號看葉圣陶,談標點《史記》問題,回來已十一時矣。

9月26日:上午與金燦然談《史記》標點問題,將顧頡剛所標點的和我所標點的式樣各印樣張一份,先寄聶崇岐等,然后定期開會討論。《史記》原定年內出版,作為一九五九年新年獻禮,但顧頡剛之標點問題甚多,改正需要甚長之時間,年內出版絕對不可能矣。

9月27日:寫好標點樣張交金燦然。

經過此番準備,9月30日下午,由金燦然召集在中華書局開會討論標點《史記》問題,出席者有:張北辰、顧頡剛、聶崇岐、齊思和、傅彬然、陳乃乾、章雪村、姚紹華和宋云彬。宋云彬在這一天的日記中詳細記錄了與會者名單,并記云:“余發言甚多。”另一個主角顧頡剛,上午剛剛隨政協考察團從武漢回京,接到通知下午即到中華與會,顧先生的日記記錄了會議的主要內容:

到中華書局,參加《史記》標點討論會,自二時至六時。與次君、筱珊同出。

標點《史記》,予極用心,自謂可告無罪。今日歸來,接中華書局來函,謂點號應簡化,小標題可取消,頗覺詫異。及往開會,乃知毛主席令在兩年內將廿四史點訖,如照予所作,則其事太繁,無以完成任務也。此事若在從前,予必想不通。今從集體出發,亦釋然矣。

10月16日,宋云彬完成七千字的《關于標點〈史記〉及其三家注的若干問題》長文,并作致金燦然信,交姚紹華轉呈。當時中華書局的“十月人民公社”剛剛成立,大煉鋼鐵運動如火如荼,宋云彬23、24兩天的日記生動記錄了當時煉鋼和標點《史記》交替進行的場面:

下午將下班時,忽得通知,有緊急會議,必須參加。六時,會議開始,主席報告本單位自二十六日起,每天須出鋼二噸。人民公社全部社員除年老病廢者外,皆編入煉鋼部隊。余被編入后勤第八組,組長凌珊如。會散后,匆匆回家吃飯。飯后即赴局參加劈木柴。十時半回家。

晨八時始到局辦公。十一時,忽得通知,第八組全部組員參加劈柴。下午,第八組全體組員繼續劈木柴,余以標點《史記》工作緊張,未參加,僅于下班前半小時參加十數分鐘而已。

11月6日下午,金燦然再次召集開會,宋云彬日記:“中華邀請顧頡剛、聶崇岐、賀次君、葉圣陶、王伯祥等座談標點《史記》及其三家注問題。余提問題甚多,大部分得到解決”。會議決定另選一個金陵書局本,由宋云彬參照顧頡剛標點本重新標點,以便按新的體例改造。

聶崇岐是標點《史記》的另一個重要參與者,他在點校本《史記》自存本第一冊扉頁前留下了一段題識,詳細記載了他參與《史記》審校以及出版的過程:

此書標校原出自賀次君之手,顧頡剛先生審校后交中華書局,時一九五七年也。去年,因毛主席指示整理“前四史”,《史記》其中第一部也。中華書局因即以賀標顧校之本充數,恐仍有不妥處,又委余覆校,時已九月中旬,而擬年內出版,俾作一九五九年元旦獻禮。余接受任務后,昕夕從事,至十月二十日校完八十卷。十一月初,中華書局召集小會,討論改訂標點體例,以作其他諸史標點時之準繩。又以此書尚有二十余卷顧先生并未看完,元旦絕難印完,因延期出版。在討論后,顧校者多應更改之處,于是交宋云彬負責。宋氏以就顧校原本更動,殊所不便,因另取一部,就顧校本隨錄隨改,作完后仍由余覆校。宋氏過錄時既有脫誤,而所改者亦間有不妥處,致余不得不又從第一卷校起。全部校完在五月初。至十月一日始行出版,作為國慶十周年獻禮。較原定計劃整晚十個月,但余收到此書已十一月四日矣。

一九五九年十一月四日

可見《史記》點校本成稿過程非常復雜,由賀次君初點,顧頡剛復點,宋云彬過錄重點,聶崇岐外審,凝聚了四位先生的辛勤勞作和智慧學識。

二

這段時間,宋云彬一直夜以繼日地超負荷趕工。1959年4月16日,《史記》全書點校完畢,他在次日記道:

日記中斷了兩個多月,其原因為標點《史記》工作緊張,每夜工作到十點鐘左右,筋疲力竭,無興趣寫日記了。

24日的日記:

下午一時半趙守儼來,將《史記》目錄及附錄交他,如此,全部《史記》校點工作已畢,只點校說明未寫。

宋云彬5月12日開始起草《史記》點校說明,到17日完稿,“萬六千言,甚愜意”。金燦然看后“建議改為兩篇,一為出版說明,一為點校說明”。宋云彬又用五天時間改寫,“較前所寫者有條理得多,自視甚滿意”,金燦然也甚滿意。又送給葉圣陶看并做修改,“圣陶謂予所寫《史記》出版說明及點校說明皆佳,且有必要”(7月10日日記)。這兩份蠅頭小楷謄錄的手稿保存至今,紙墨粲然。7月以后,點校本《史記》到了最后讀校階段,宋云彬13日日記:“《史記》校樣積壓甚多,今日校出百余頁。”14日:“《史記》校樣積壓千余面,今日校出百余面。” 23日、24日:“看《史記》清樣百余頁,又發現標點欠妥處不少,甚矣古書之難讀也!”“改正《貨殖列傳》斷句錯誤者一處,發見標題各篇排樣前后不一致,請趙守儼去函上海排版所更正。”從日記記載和檔案所存宋云彬、葉圣陶往返書信看,標點斷句的修正幾乎一直做到付印之前。

《史記》點校定稿過程中,與宋云彬切磋最多的是葉圣陶和王伯祥。王伯祥是《史記》專家,參與商討最多;在終校發現疑問時,葉圣陶則是主要請教對象。宋云彬與葉圣陶的往還信札至今仍保存在“二十四史”點校檔案中,其中一則討論《史記·汲黯傳》中“黯褊心不能無少望”一句的標點,宋云彬問:

我一向認為當以“黯褊”為讀,“心”字屬下為句,謂汲黯性子褊急,心里不免有點兒怨望。然而我講不來文法,不能說出所以然。同時《辭源》、《辭海》都有“褊心”條,《辭源》僅引《詩》“維是褊心,是以為刺”,《辭海》索性連《史記·汲黯傳》的“黯褊心”也引來作例子。伯翁《史記選》也以“褊心”連讀,且加注釋。頃讀楊遇夫先生《馬氏文通刊誤·自序》,說到馬氏誤讀古書,舉出許多例子,其中一個就是《汲黯傳》的“黯褊心不能無少望”,說“應以‘黯褊’為讀,而馬氏乃以‘褊心’連讀”。楊氏之言,實獲我心。弟意如果史公原意亦“褊心”連讀,則當作“黯心褊,不能無少望”,庶合古文文法。但我對于文法實在懂得太少,所以往往知其然而不能道其所以然。不知您的看法怎樣?

葉圣陶回信說:“今晨接惠書,燈下敬答所問,書于別紙。這類問題很有趣,我樂于想一想。”接著回答說:

“黯褊心……”一句,照我想,還是要讓“褊心”連在一塊兒。“褊心”二字是個形容詞性質的詞組,與“小器”“大度”之類相似。“黯褊心”等于說“黯褊急”。“黯不能無少望”,很完整。現在插入一個形容性詞組,說明“不能無少望”的原故。如果作“黯褊”,不知漢和漢以前有單用“褊”字的例子否。我猜想恐怕沒有。我又猜想太史公這兒的“褊心”就是從《詩經》來的。

從點校本《史記·汲黯傳》“黯褊心,不能無少望”句(3109頁)的斷句看,宋云彬最終采用了葉圣陶的意見。

三

伴隨著點校本《史記》繁重的編輯工作,“右派分子”思想改造一直是壓在宋云彬心頭最重的一塊石頭。1959年1月5日,宋云彬在《一個月來學習工作思想情況》的匯報中說:

我來北京三個多月,心情一直是愉快的,工作勁頭也相當大。在工作方面(主要是標點《史記》)也感覺到尚能勝任。我一定要努力學習,努力工作,來加速自己的改造。希望黨和群眾嚴厲地監督我,鞭策我。

6月1日日記:

《史記》校樣源源而來,大有難于應付之勢,而《天官書》一篇問題最多,原來沒有標點得好,更難應付。有幾個問題想同王伯翁商量,他又不在家。……晚上,中華書局黨支部召集所謂“右派分子”開會,說要做總結,從明天開始到二十號為止。先要大家寫大字報向黨交心,然后每人起草書面總結,在會上當眾宣讀,再經群眾批判。據說,經過這次總結,對的確愿意悔改并且表現得好的可以減輕其處分,甚至可以摘掉帽子云。

在11月23日訂的改造規劃中他說:思想方面要“堅決拋棄過去那種個人主義的‘名山事業’思想,把整理古籍看著社會主義建設事業的一部分,明確認識做整理古籍工作就是參加社會主義建設事業,就是為了貫徹黨的社會主義建設總路線和文化工作的方針政策,而絕不是什么個人的‘名山事業’”;工作方面要“認真細致并按期完成領導上交給我的工作,不拖拉,不積壓,不向困難低頭,保證不出政治性的錯誤,盡量減少并進而消滅校對工作上的錯誤”。

1960年1月宋云彬參加書局1959年度“躍進獎”評選,獲得三等獎。他親筆填寫的“自報評獎條件”說,“領導上交給我的任務,能如期或者提前完成。去年一年的主要工作是重新標點《史記》和張文虎的《札記》。《史記》于建國十周年國慶紀念節前出版;《札記》早已發排,并且見到過排樣。……自問對工作有熱情,干勁也相當足”。

但是,《史記》出版后被指出存在標點失誤,因此他說:“《史記》點校的質量是不夠高的,已經發現了一些錯誤,而且有幾處錯得十分嚴重。本來這些錯誤,只要工作能夠細致一點,是可以避免的。我檢查所以沒有能夠避免這些錯誤的主要原因,由于我自高自大,不虛心的緣故。我將在總結中作詳細的檢討。但就這一點來說,我在改造思想方面進步的很慢。”幾個月后,宋云彬還為此做了書面檢討。《關于〈史記〉標點錯誤的檢討》寫于1960年4月26日:

去年我在參觀密云水庫的時候,見到顧頡剛先生,他告訴我,有位蘇聯專家正在翻譯《史記》,用中華書局新出版的《史記》作底本,發見好多處標點錯誤,而且錯得很不應該。我問他哪幾處有錯,他說記不清了,只記得“魯天子之命”的“魯”字不應當標。我當時聽了還有點不大相信,第二天一早到局里來,取原稿一看,果然是我在“魯”字旁加上了標號,而顧先生(賀次君先生)是不加標號的。我心里很難過,怪自己為什么會鬧出這樣的笑話來。

古語云“校書如掃落葉”,旋掃旋生,古籍整理實難畢其功于一役。客觀地說,如此一部大書,初版有一些標點錯誤是可以理解的。但這些本屬于點校和編輯范圍的問題,對當時的宋云彬來說,卻不是那么簡單。“起初我還只歸咎于自己太粗心大意,還想到當時要趕國慶獻禮,時間迫促,所以工作就粗糙了。后來又發見了上面所舉的另外兩處的錯誤,我才作進一步檢討”,“那時候,我驕氣十足,只看到人家的缺點,自以為對《史記》素有研究,標點分段不會出大岔子,而況還請聶先生復看過,還有什么問題呢?同時因為相信自己,看不起人家,所以口頭上說是在顧先生(賀先生)標點本的基礎上重新加工,實際卻沒有拿顧先生(賀先生)的標點本來細細對照,只在發生疙瘩的時候拿來看一下”。最后不惜對自己上綱上線,“我所犯的錯誤應該提到原則上來檢討,完全是思想和立場的問題”。

關于《史記》標點錯誤的檢討,另外還兩見于他的日記,4月26日:“寫關于《史記》標點錯誤之檢討書一份,交張北辰。”又前十天,4月16日:“下午,組務會議。《史記》標點有錯誤,余作檢討。蕭項平出言不遜,余報之以微笑。”從檢討書對自己的苛責唯恐不深,日記里“報之以微笑”的隱忍,到“離群孤立已三秋,喪氣垂頭一楚囚”(1959年除夕詩)的感傷,半個世紀后,我們仍不難體會當事人所受的政治壓力和內心的屈辱痛苦,不忍卒讀。

1959年9月《史記》點校本出版后,宋云彬繼續為《史記》再版做準備。1961年春夏間,對《史記》進行了重校,改正初版錯字,最終形成了附在1962年6月第二次印本中的《史記》勘誤表。1963年3月,《史記》又將重印,再復看一遍。1965年6月,準備印線裝本《史記》,因尚有多處標點錯誤,“趙守儼把應改正之處一一用鉛筆畫出,送來復核”。可以說,點校本《史記》,從標點到編輯出版,連同歷次重印及線裝本,宋云彬是自始至終的主事者。此后,宋云彬獨立承擔了《后漢書》點校,參與了《晉書》和齊梁陳三書的責編工作,直到“文革”開始,“二十四史”點校工作停頓。

宋云彬,是當之無愧的點校本“二十四史”責任編輯第一人。

徐俊(中華讀書報)