元人小令鑒賞之八

【越調】平湖樂·堯廟社日 王惲

社壇煙淡散林鴉,把酒觀多稼。霹靂弦聲斗高下,笑喧嘩,壤歌亭外山如畫。朝來致有,西山爽氣,不羨日夕佳。

王惲(1227-1304年),字仲謀,號秋澗,衛州路汲縣(今河南衛輝市)人。元朝著名學者、詩人兼政治家。元世祖中統元年(1260)姚樞宣撫東平,辟王惲為詳儀官,擢為中書省詳定官。二年春轉翰林修撰,同知制誥,兼國史院編修官。至元五年(1268)遷御史臺,后拜監察御使。接著出歷河南、河北、山東、福建等地方官。至元九年又召回京師授承直郎,十四年除翰林待制拜朝列大夫,二十九年授翰林學士、嘉議大夫。元貞元年(1295)加通政大夫知制誥,同修國史。成宗大德八年(1304)卒在汲縣去世,終年七十八歲。贈翰林學士承旨資善大夫,追封太原郡公,謚文定。《元史》卷一百六十七有傳。

王惲一生仕宦,剛直不阿,清貧守職,好學善文,成為元世祖忽必烈、元裕宗真金和元成宗皇帝鐵穆耳三代著名諫臣。他20歲時曾拜訪一代文宗元好問,頗受稱贊。為文不蹈襲前人,獨步當時。其書法遒婉,與東魯王博文、渤海王旭齊。他的不少詩流露出對貧苦人民的同情,如《挽漕篇》、《農里嘆》等。而有些詩則寄寓了政治上的感慨,如《禹廟》等。王惲的詞,清麗雅正,平易通達,風格接近蘇軾、辛棄疾。從內容上看,他的詞可分前后兩個時期。前期詞中,多含滄桑之感,這是由于王惲6歲時金亡,40多歲宋亡,時勢動蕩,加之他前期在官場里,“似田間秧馬”,用舍由人,并不得志。到了后期,由于元朝統一南北,局勢大定,“人安米賤”,其晚年作品表現為和平淡雅,個人抒情和應酬之作較多,過著“對酒當歌須適意”的散淡生活。

著有《相鑒》五十卷,《汲郡志》十五卷,《秋澗先生大全集》一百卷。詞曲作品有《秋澗樂府》其中有小令11首。其代表作有【越調·平湖樂】、【雙調·沉醉東風】等。

元代作曲家有種很有趣的創作現象:他們在現實生活中可以剛腸嫉惡,面對慘淡的人生;在雜劇中也可以抨擊現實、同情民生疾苦,積極干預省生活。但在陶寫心情的散曲中,往往變成另一幅面目:或是否定人間一切功過是非,宣揚及時行樂、得過且過;或是消極避世,在鄉居和山水中尋求人生的歸宿。比起言志的詩和言情的詞之間差別,上述的差別更大,甚至一些元代最杰出的散曲作家也不例外。如關漢卿,在雜劇中可以寫出《竇娥冤》、《望江亭》,抨擊官府權貴草菅人命、蠅營狗茍,為下層婦女的悲慘命運發出沉痛的吶喊。但在散曲中,即使是在那首著名的散曲【南呂·一枝花·不服老】,在狂放高傲,聲稱是一粒“蒸不爛、煮不熟、捶不匾、炒不爆、響珰珰一粒銅豌豆”后,表現的則是玩世不恭:“花中消遣,酒內忘憂”,“伴的是銀箏女,銀臺前理銀箏,笑倚銀屏;伴的是玉天仙,攜玉手并玉肩,同登玉樓;伴的是金釵容,歌金縷捧金樽,滿泛金甌”;“我翫的是梁園月,飲的是東京酒,賞的是洛陽花,攀的是章臺柳”。馬致遠的【雙調·夜行船】更集中代表了元代散曲作家對社會人生、功名得失的看法:

百歲光陰如夢蝶⑴,重回首往事堪嗟。今日春來,明朝花謝。急罰盞夜闌燈滅。【喬木查】想秦宮漢闕,都做了蓑草牛羊野。不恁漁樵無話說。縱荒墳橫斷碑,不辨龍蛇。【風入松】眼前紅日又西斜,疾似下坡車。曉來清鏡添白雪,上床與鞋履相別。莫笑鳩巢計拙,葫蘆提一向裝呆。

元代散曲家的這種人生態度與生活旨歸,一方面是元初當權者不重視文化、不重視知識分子的必然結果。元初文人看到自己在社會上無足輕重,無法實現自我價值,當然也就會造成價值觀的失落。但另一方面,用這種方式來排遣自己的沮喪,發泄人生的積郁,也只會使人生更加灰色,價值觀更進一步跌落。

但我們在王惲的這首《平湖樂》中,卻看到另一番景象,另一種心態。曲中描繪了堯廟社日祭灶神的一片歡樂景象,表現了農民豐收后的喜悅和山村樸厚的民風,也反映了作者對生活的態度,不是冷漠倦怠而是熱切關注。曲作者甚至公開表白自己不羨歸隱的積極用世精神,與他在朝清貧守職,作為元世祖忽必烈、元裕宗真金和元成宗皇帝鐵穆耳三代著名諫臣的身份完全一致,其情調和旨歸在元人散曲中也獨具一格。

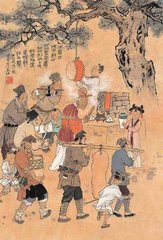

此曲的題目是“堯廟社日”。堯廟即是我國轉說中唐堯的祭廟,在山西平陽縣境內。王惲此時正擔任平陽路(治所在今陜西山西臨汾市)判。平陽相傳是唐堯建都之地。此曲就是寫作者在此地視察農桑時在堯廟社日所見。所謂社日是中國傳統中農村祭灶神的日子。一年兩次分別在春天和秋天,叫做春社和秋社。祭灶不僅是對年歲的祝禱、豐收的謝祭,也是借這個節日來歡慶一番,作為春種秋收緊張勞作后的休息和娛樂,所以社日中最熱鬧的場面不是祭祀,而是祭灶后的宴飲和娛樂。此時,各村的演出隊伍開始競技,挨村串戶作各種類型的表演和競賽。大人小孩則尾隨其后奔走觀看。賽后則舉行集體歡宴,扶醉而歸。所以詩人們在描繪社日時,往往瞄準的也是這祭灶后的宴飲和娛樂場面,當然手法也各自不同:

一種是對該場面進行正面描述,如宋人楊萬里的《觀社》

作社朝祠有足觀,山農祈福更迎年。

忽然簫鼓來何處?走煞兒童最可憐。

虎頭豹面時自顧,野謳市舞各爭妍。

王侯將相饒尊貴,不博渠儂一晌癲。

另一種是側面落筆,透過一兩個典型細節來暗示豐收后農村的安泰和富足,如唐人王駕的《社日》

鵝湖山下稻粱肥,豚柵雞棲半掩扉。

桑柘影斜春社散,家家扶得醉人歸。

王惲的這首《平湖樂》則介乎其中,兼用上述兩種手法,既把時間、場面選擇在祭祀之后,又著重于側面落筆,著重于作者主觀感慨的抒發,又有社日中最精彩的競技場面的正面描述。先面試做簡析:

此曲的開篇就是社祭已畢:“社壇煙淡散林鴉”。社祭之后,祭壇上的香煙漸漸變淡,林中前來爭食祭肉的烏鴉也紛紛散去。現在,該是輪到村民們自己來飲酒作樂了。當然,飲酒作樂的前提是人壽年豐,有酒可飲,有心情去飲。所以曲作者緊接著交代:“把酒觀多稼”。“多稼”一詞出自《詩經·小雅·大田》:“大田多稼,既種既戒”。原指莊稼面積之廣。后世多以指代豐收。一年的辛勤勞動終于贏來好收成,這自然要感謝蒼天。但面對豐收的稻垜黍堆,端起酒杯品嘗社酒,也是在品嘗豐收的喜悅吧!所以“把酒觀多稼”句,把村民們豐收的喜悅,心理上的踏實、慰藉和悠悠然,都形象地再現出來。當然,作者關心農桑,與民同樂的生活情趣也從中得以流露。要知道,作為平陽路判,他這次就是下鄉來視察農桑的啊!

“霹靂弦聲斗高下”以下幾句則是對村民們競技場面的正面描述,選擇的是山歌比賽這個極其歡樂的小鏡頭:“霹靂弦”指上的琴弦。霹靂琴,是極為精美的古琴,是用遭雷擊的枯桐制造而得此名。唐人柳宗元曾寫過一首詩贊美此琴,說:“霹靂琴,零陵湘水西震馀枯桐之為也。始枯桐生石上,說者言有蛟龍伏其窾,一夕暴震,為火之焚,至旦乃已,其余硿然,倒臥道上。超道人聞,取以為三琴。琴莫良于桐,桐之良,莫良于生石上,石上之枯,又加良焉,火之馀又加良焉,震之于火為異。是琴也,既良且異,合而為美,天下將不可載焉。辭曰:‘惟湘之涯,惟石之危。龍伏之靈,震焚之奇。既良而異,爰合其美。超實為之,贊者柳子’”。其實,村社中自然不會有如此名貴之霹靂琴。就像采桑女秦羅敷不會有“耳中明月珠;緗綺為下裙,紫綺為上襦”這類名貴的服飾,被趕出焦家的劉蘭芝更不會

有“足下躡絲履,頭上玳瑁光。(腰若流紈素),耳著明月珰”這類穿戴一樣,這是民歌常用的夸飾手法。王惲在此是對這類民歌常用手法的襲用。不過是夸飾琴聲之美,描繪村民們琴聲爭唱山歌,此起彼伏。“斗高下”,既有各自表演一爭高低這種競賽形式,也有“對歌”這種民間常采用的斗智慧、斗口才的競賽形式。其結果是臺上高歌不絕,臺下笑聲不斷,臺上臺下一片歡樂氣氛。作者捕捉這種歡樂,詠歌這種歡樂,他本人的愉悅之情自然也從中得到充分流露。

曲作者在完成這個特寫后又把鏡頭推遠,由人事到山水,手法也由動變靜——“壤歌亭外山如畫”。由“擊壤歌”而得名。相傳唐堯時有一位老人邊吃東西便以杖擊地唱道:“日出而作,日入而息;鑿井而飲,耕田而食,帝力何有于我哉?”。曲作者在此特意點出“壤歌亭”,說明作者不是在如實描繪現實生活中的實景,而是意在宣揚《擊壤歌》所流露的旨趣,也是在暗示社日之樂的真正內涵和作者之所以要詠歌的原因:《擊壤歌》的主旨在于強調自食其力、醇厚古樸的民風,今天的社日之樂也在于村民們靠自己的雙手贏來了豐收,豐收之后又縱情歡歌醉舞,沒有任何機務之心,沒有任何世俗的酬酢,簡直是回到了民風古樸的唐堯之世,這也是作者刻意要詠歌的原因。作為一位當地百姓的父母官,從中大概也有為政的自得和慰藉吧!北宋慶歷年間,歐陽修因支持改革而遭到守舊派的攻訐,被貶為滁州太守。到滁的第二年寫了篇有名的《醉翁亭記》,記中沒有流露絲毫的無端被貶的之怨、之憤,相反卻大寫特寫居于期間之樂:四時之樂、滁人之樂、賓客之樂、禽鳥之樂。這固然反映出這位政治家對無端被貶不以為意的曠達情懷,當我們從這幅眾樂圖中也看到他的自負和治滁政績的自詡吧。王惲自然無法同歐陽修相比,但曲中流露的感情應當說還是有相似之處的。

從構圖上看,“霹靂”三句也很有特色:“霹靂弦聲斗高下,笑喧嘩”是近景,是個特寫鏡頭;“壤歌亭外山如畫”是個遠景,是個廣鏡頭;“霹靂弦聲斗高下,笑喧嘩”是個社會畫面,“壤歌亭外山如畫,西山爽氣”是個山水畫面;“霹靂弦聲斗高下,笑喧嘩”寫的是琴聲、歌聲、笑聲,是聽覺,是動景;“壤歌亭外山如畫,西山爽氣”寫亭外美景,山間晴嵐,是視覺,是靜景。這樣遠近交錯、動靜搭配、視聽結合,自然、社會交融,把山村社日的歡樂,民風的樸厚,表現得既生動,涵蓋又很廣。同時,曲作者的激賞愉悅之情,積極用世的生活態度也表現得很突出、很充分。這樣,接下來三句的結論和表態:“朝來致有,西山爽氣,不羨日夕佳”也就自然而然,順理成章了。“日夕佳”源自陶淵明的《飲酒》詩:“山氣日夕佳,飛鳥相與還。此中有真意,欲辨已忘言”。意思是說鳥在日落之際尚知飛返山林,人為什么要留戀世俗、迷途而不知返呢?陶淵明在此宣揚的是歸隱之旨、高潔之趣,這也是元代散曲家所樂道的意境和旨歸,如“萬里云山入浩歌,一任旁人笑我”(盧摯《雙調·沉醉東風》);“碧天邊巖穴歸云,白鷺一行飛去。便芒鞋竹杖行春,問底是青簾舞處”(馮子振《鸚鵡曲》)。但王惲不同,他公開表白“不羨日夕佳”,愛的是與之相反的“朝來致有,西山爽氣”。此句原出《世說新語》,王子猷為大都督桓沖的騎兵參軍,為人生性簡傲,不屑理事。桓沖有次對他說:你來都督府也有些時日了,應該做點事了。王子猷都懶得搭理,手托著腮,眼望著窗外說:“西山朝來,致有爽氣”。王惲在此引此典故,倒不是要顯示簡傲,而是以典對典,用“朝來爽氣”對“山氣日夕佳”,來表達不同的人生選擇:不是羨慕歸隱而是選擇與民同樂,不是淡泊世情而是積極用世。正是從這一角度,我們說此曲不同于元人小令的普遍志趣,表現出鮮明的特色。

附 錄:

《元史紀事本末》卷七 明·陳邦瞻

王惲曰:“著激于義,捐一身為天下除害”。事既露,不去,自縛詣司敗,以至臨命,氣不少挫,視死如歸。誠殺身成名,死而不悔者也。律以《春秋》誅亂臣賊子之法,不以義與之可乎!

王惲上《政事書》,首言議憲章以一政體,曰:“法者,輔治之具,一日闕則不可。君操于上,永作成憲。吏承于下,遵為定式。民曉其法,易避而難犯。若周之三典,漢之九章是也。今國家有天下六十余年,小大之法,尚無定議。內而憲臺天子之執法,外而廉司州郡之法吏,是皆司理之官,而無所守之法,猶有醫而無藥也。至平刑議斷,旋施為理,未免有酌量準擬之差,彼此輕重之異。臣愚謂宜將累朝圣訓,與中統迄今條格,通行議擬,參而用之,與百姓更始。如是則法無二門,輕重適當,吏安所守,民知所避,而天下治矣”。帝(忽必烈)曰:“善”。

文章分頁: 1 2